Глава третья. Первый спор о варягах

Обстоятельствам первого спора о варягах между Миллером и Ломоносовым придется посвятить достаточно большое внимание. Это необходимость как потому, что этот спор вообще сильно повлиял на дальнейшее развитие историографии, так и потому, что вокруг него со временем наплелось немало толкований, не соответствующих действительности. Это и неудивительно. Хотя этот спор поминается почти во всякой работе по русской историографии или по истории Древней Руси, тем не менее относящиеся к нему документы и материалы стали широко доступны лишь в 1960-х годах, вместе с изданием «Полного собрания сочинений» М.В. Ломоносова, куда его репорты и замечания были включены вместе с остальными его бумагами. Работа Миллера, из-за которой и пошел весь спор, была опубликована на русском языке лишь в середине 2000-х годов. До этого был доступен лишь ее латинский перевод издания 1768 года, а также пересказ ее основных положений в работе Миллера «О народах, издревле в России обитавших» 1788 года. Более двухсот лет историки судили о нем по отрывочным цитатам и пересказам пересказов.

Сейчас у нас достаточно документов, чтобы восстановить в основном ход спора и рассмотреть выдвинутые аргументы, оценить их как с научной, так и политической точки зрения. Но вначале посвятим некоторое внимание самим спорящим сторонам: Миллеру и Ломоносову, поскольку в историографии давно сложилось убеждение, что второй превосходил первого в познаниях в исторической области. Правда, с этим представлением согласиться нельзя.

В чем состояла ученость в русской истории. Михаила Ломоносова?

Мнения об учености Ломоносова нельзя назвать иначе, чем панегирическими. Пристальное внимание к его личности уделяли дореволюционные исследователи, в частности большой знаток истории Академии наук и развития просвещения в России П.П. Пекарский. Но особенно большое внимание его личности было посвящено в советское время. В 1961 году было отпраздновано 250-летие со дня рождения Ломоносова, в связи с чем изданы крупные работы, посвященные его жизни и творчеству. К юбилею было завершено издание «Полного собрания сочинений М.В. Ломоносова» в десяти томах, в 1961 году увидела свет «Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова», в которую были занесены все случаи и события жизни ученого, которые нашли отражение в документах. Надо сказать, работа по сбору биографических данных была проведена тщательная, в результате чего в летописи были зафиксированы многочисленные случаи, когда именно Ломоносов «наблюдал грозовые разряды». Кроме этого, вышел ряд монографии и популярных книг по самым разным сторонам его жизни и творчества, составленные в сугубо хвалебном тоне. Вот, например, достаточно типичное высказывание о Ломоносове: «Но каждый раз вглядываясь в его великие труды, с изумлением видишь, что не все еще понятно и сопоставлено, что настоящий гений Ломоносова неисчерпаем и долго еще будут люди находить в его творчестве свежие, оставшиеся непрочитанными страницы и разбирать их… поражаясь бурливому многообразию его кипучей натуры»[88].

Отсюда и пошла тенденция считать Ломоносова историком, профессиональным историком и даже чуть ли не самым лучшим русским историком XVIII столетия. Утверждение о том, что Ломоносов намного превосходил Миллера в знании русской истории, давно уже стало общим местом в историографии, и в советской историографии это совершенно не оспаривалось. Более того, пожалуй, трудно найти биографию, собрание сочинений Ломоносова или монографию, каким-то образом затрагивающую его творчество, в которой авторы не отметили бы, помимо всего прочего, достижения Ломоносова в области стихосложения и теории «штилей», а также русской истории. Представление о Ломоносове как о выдающемся историке держится на утверждении, что он был «гением», борцом за научную истину и занимался русской историей задолго до спора о варягах в 1749 году.

Правда, встает вопрос: откуда Ломоносов, получивший, как известно, естественно-научное образование, мог хорошо знать историю? Позиция большинства биографов ученого и историографов сводится к предположению, что Ломоносов читал русские летописи еще во время учебы в Киево-Могилянском коллегиуме в 1734 году: «И вот уже Ломоносов целыми днями просиживает над изучениями русских летописей. Перед ним проходят главные события отечественной истории, и цепкая его память навсегда удерживает прочитанное»[89]. То же самое утверждение есть и у В.В. Фомина: «Ломоносов, взрастая на Русском Севере, аккумулировавшем народную память, уже с детства, по верным словам В.И. Ламанского, впитывал историю Родины. Слушая в Славяно-греко-латинской академии курсы истории, а также пиитики и риторики, укреплявшие его интерес к истории вообще, он, овладев в совершенстве латынью (ее он знал, свидетельствует историк Фишер, «несравненно лучше Миллера», а сын Шлецера и его первый биограф Х. Шлецер назвал Ломоносова «первым латинистом не в одной только России») и читая по-гречески, самостоятельно изучает отечественные и зарубежные источники, прежде всего летописи, затем приумножая знания русской и европейской истории и совершенствуя навыки в работе с письменными памятниками в Киеве»[90].

Вообще, слова В.И. Ламанского, сколько бы они верны ни были, не могут служить доказательством большого авторитета Ломоносова в истории. Это очень странный аргумент – заявлять, что Ломоносов с детства интересовался историей и потому он может считаться крупным русским историком. Мало ли кто и чем интересовался в детстве, и для доказательства авторитета историка должны приниматься его научные труды, а не прочитанные в детстве или в университете книги по истории.

Документы же показывают, что Ломоносов так и не проявил последствий этого «навсегда удержанного прочитанного». Когда он в 1751 году засел за составление «Древней Российской истории», он первые три года провел за собиранием материалов. Причем сохранилась собственноручная записка Ломоносова о том, что он в 1753 году, готовясь к написанию этой работы, читал русские летописи, не делая выписок, чтобы иметь общее представление о деяниях князей[91]. В этой же записке указано, что Ломоносов познакомился с Нестором, законами Ярослава, «Большим летописцем», «Историей Российской» Татищева, трудами Кромера, Гельмольда, Арнольда и сделал из них выписки только в 1751 году, то есть спустя почти год после дискуссии[92]. Так не делает человек, если он уже детально знаком с историческими источниками!

О плохом знакомстве Ломоносова с историей говорит и тот факт, что в написании «Краткого Российского летописца» ему помогал библиотекарь академии А.И. Богданов, написавший второй раздел сочинения, с хронологическим перечислением князей и событий их правлений. При работе над «Древней Российской историей» Ломоносову помогал студент Введенский, в задачу которого входило чтение книг и составление выписок[93]. Это коренным образом противоречит версии о том, что Ломоносов «читал летописи впрок».

Единственное, что он действительно мог читать в Славяно-греко-латинской академии в Москве и в Киево-Могилянском коллегиуме по русской истории, – это «Синопсис». Другого учебника по русской истории тогда не было. Однако он не мог стать основой для подготовки Ломоносова к спору с Миллером, хотя именно там Ломоносов почерпнул основные тезисы для своей позиции в споре. Это сочинение основное внимание уделяет описанию жизни князя Владимира и крещения Руси, Дмитрия Донского и Куликовской битвы, тогда как происхождение славян и жизнь первых русских князей упоминаются бегло и конспективно. В изложении прихода варягов киевский «Синопсис» следует сказанию о призвании варягов из Несторовой летописи.

Если его собственноручные документы показывают недостаточное знание русской истории перед написанием «Древней Российской истории», то откуда пошло мнение о том, что он «читал летописи»? Намек на это, как казалось ряду исследователей, содержался в ответах Миллеру, где Ломоносов говорит об источниках по русской истории. Это было воспринято как доказательство его глубокого знания летописного материала: «Вопрос об источниковой базе оппонента Ломоносов, что характеризует его профессионализм, поднял в первом пункте своего первого отзыва на диссертацию…»[94] В «Очерках истории исторической науки в СССР» этот момент гипертрофировали в такой степени, что заявили: «Ломоносов опирался в своих работах на огромную массу привлеченных им источников, подавая образцы передового для своего времени истолкования исторических документов»[95]. Был еще один аргумент в пользу этого утверждения. На нескольких летописях и древних рукописях, хранящихся в архиве Академии наук, были обнаружены пометки, сделанные рукой Ломоносова: Патриаршем списке Никоновской летописи, «Хронографе» редакции 1512 года и в Псковской летописи, а также на полях Киево-Печерского Патерика. На полях Патриаршего списка Ломоносов начертал «варяги и жмудь вместе», а на полях Киево-Печерского Патерика – «Latini wasi». Заметки и подчеркивания найдены Г.Н. Моисеевой, и эти находки значительно расширили корпус «исторических заметок», оставленных Ломоносовым на полях рукописей. До этих поисков были известны только заметки на полях Киево-Печерского Патерика[96]. Несколько росчерков на полях летописей – вот какие у нас выдающиеся доказательства исторического авторитета Ломоносова! Однако этот момент является недоказанным. Во-первых, поступление рукописей в Академию наук до 1749 года и наличие заметок Ломоносова на них не доказывает тот факт, что они сделаны до дискуссии. Напротив, документы из архива Ломоносова свидетельствуют, что он стал заниматься чтением летописей после дискуссии, и более правдоподобна версия, что заметки появились в 50-х годах XVIII века.

Помимо киевского «Синопсиса» мог быть еще один источник некоторых познаний Ломоносова в русской истории. Это «История Российская» В.Н. Татищева. Хотя некоторые авторы считают, будто бы Татищев отправлял ее для рецензирования Ломоносову[97], тем не менее это не так. В предисловии к первому тому «Истории Российской» В.Н. Татищева, в издании 60-х годов ХХ века, подробно излагается история сего труда. Первые тетради своего сочинения Татищев переслал в Академию наук для переписывания еще в декабре 1739 года, причем связь он поддерживал только с Шумахером. Когда в 1742–1743 годах Шумахер не управлял делами академии, Татищев не имел связи с ней. В начале 1747 года он переслал первую часть своей книги, а в конце 1748 года написал Шумахеру письмо, в котором просил его поручить Ломоносову написать посвящение к первой части[98]. Тогда предполагалось издание первой части, и Татищев пожелал, чтобы у книги появилось посвящение Ломоносова, которое должно было привлечь внимание двора к труду историка. Подчеркиваем: посвящение, а не рецензия! Ломоносов посвящение к книге Татищева написал. Очевидно, он также прочитал ее перед этим и, видимо, согласился с ее главным тезисом: «Сколько монархическое правление государству нашему протчих полезнее, чрез которое богатство, сила и слава государства умножается, а чрез протчее умаляется и гинет»[99].

Михаил Васильевич Ломоносов. Портрет 1765 г.

До спора с Миллером Ломоносов имел всего три касательства к русской истории. Первое – в 1746 году, когда составлялась надпись к серебряной раке для мощей Александра Невского, в чем Ломоносов также принимал участие[100]. Второе – уже упомянутый выше разбор «Родословия великих князей, царей и императоров» П.Н. Крекшина. Третье – написание посвящения «Истории Российской» В.Н. Татищева в 1748 году. Конечно, некоторое представление о русской истории у него было, но назвать его «профессиональным историком» и вообще образцом учености в исторической области было бы чрезмерно большим преувеличением. У Ломоносова и так хватает научных заслуг, чтобы приписывать ему еще и несуществующие.

Миллер как первый исследователь русской летописи

Роль Миллера в создании русской исторической науки очень долго не была оценена по достоинству. Ни один её представитель в России за всё время развития этой дисциплины не подвергался таким долгим и ожесточенным нападкам, как он. Труды ни одного историка столь долго не замалчивались. Сведения о нем рассеяны по разным публикациям, а труды разбросаны по труднодоступным библиотекам и нередко существуют только в прижизненном издании или в архиве. Мы и теперь, спустя 250 лет, не имеем сводной библиографии обширных трудов Миллера, а также его полной научной биографии. Вплоть до середины 90-х годов ХХ века существовала только одна подробная биография Миллера – в труде П.П. Пекарского об истории Академии наук[101]. Вторая подробная биографическая статья о Г.Ф. Миллере вышла в сборнике его сочинений по истории России в 1996 году[102]. Пристальное внимание ему, правда, только в разрезе исторической журналистики, уделил томский исследователь Л.П. Белковец в 1988 году[103]. В силу рано появившейся негативной оценки Миллера как историка его деятельность получила очень скудное освещение.

Пока были живы те люди, которые знали Миллера лично и пользовались результатами его трудов, историку воздавалось должное почтение. Хвалили большие достижения Миллера в деле обработки русских архивов Н.И. Новиков (для издания которого – «Древней Российской Вивлиофики» – Миллер помогал собирать древние документы), князь М.М. Щербатов, историограф Петра Великого И.М. Голиков (который пользовался собранными Миллером материалами). Он долгое время считался как в России, так и в Европе крупнейшим специалистом по истории России. Выпуски его журналов «Sammlung RuЯische Geschichte», «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях», «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие» были у каждого, кто всерьез интересовался историей России.

Определенная перемена отношения к нему началась с критики некоторых миллеровских тезисов в примечаниях Н.М. Карамзина к своей «Истории государства Российского». Во-первых, грандиозный труд Николая Михайловича заслонил собой труды Миллера, значительная часть которых была издана на немецком языке. Это позволило А.Н. Сахарову в предисловии к переизданию труда Карамзина заявить: «И все же открытие древней России для читателя XIX века оказалось связанным именно с научным творчеством Н.М. Карамзина»[104]. Во-вторых, в своих комментариях Карамзин показал Миллера как не вполне объективного историка: «Не только благоразумные критики – Миллер, Шлецер, – но и сам шведский повествователь Далин, весьма склонный к баснословию, отвергает древнюю Историю Саксонову. Несмотря на то, Миллер в своей Академической речи с важностью повторил сказки сего датчанина о России»[105].

В другом месте Карамзин указал, что Миллер в дискуссии 1749 года уступил давлению Ломоносова и других академиков и изменил свое мнение о том, что варяги были скандинавами[106], и примкнул к мнению Ломоносова: «Наконец, Миллер согласился, что Варяги-Русь могли быть Роксолане, в смысле Географа Равенского, а не древние»[107]. Огромный авторитет Карамзина отодвинул Миллера на второй план в истории развития русской исторической науки и к тому же придал его работам несколько негативный характер.

Однако в 50-х и 60-х годах XIX века к Миллеру сохранялось взвешенное отношение, С.М. Соловьев и П.П. Пекарский написали два неплохих биографических очерка о нем[108]. Очерк Пекарского и теперь остается одним из наиболее полных и объективных.

Постепенно негативная, но все же достаточно взвешенная оценка Карамзина, взятая антинорманистами, разрослась в общую негативную оценку Миллера, а там уже и всех остальных немцев-академиков. После «антинорманистского» года – 1871-го – антинорманисты стали активно проводить мысль о том, что немецкие ученые ничего хорошего для русской науки не сделали. У М.О. Кояловича, выпустившего свой труд в 1882 году[109], есть уже резко негативные оценки Байера, Миллера и Шлецера. Для антинорманистов Миллер становился мишенью как один из основателей теории норманизма. Уже в конце XIX века его стали уличать в неточностях, как, например, сделал Н. Оглоблин, вычитавший, что Миллер пропустил в одном из документов пять с половиной строк, и на основании этого единичного примера сделавший хлесткий вывод: «Очевидно, что искажение входило у Миллера в систему его историографических методов»[110].

Хотя, надо сказать, в то время высказывались и здравые оценки творчества Миллера, например крупным исследователем русской историографии П.Н. Милюковым: «Сопоставляя личность Миллера и плоды его ученой работы, нельзя не найти полнейшее соответствие между тем и другим. За эту бесконечную работу собирания, часто граничившую с механической работой списывания, не мог бы взяться настоящий ученый, вроде Байера»[111]. При этом он поясняет, что в то время немецкие ученые в области истории, как правило, ничем, кроме Античности, не занимались и никакого значения собиранию актов недавней истории не придавали.

Когда советская историческая наука, под влиянием политической обстановки 30-х и 40-х годов, вновь резко повернула к антинорманизму, к тому же очень политизированному, то Миллера стали просто шельмовать. Первым в сугубо негативном тоне высказался о нем М.Н. Тихомиров в 1948 году[112]. Через несколько лет это мнение было повторено в академическом издании «Очерки истории исторической науки в СССР» под редакцией М.Н. Тихомирова. Оно говорит о вкладе Миллера и других историков-иностранцев таким образом: «Деятельность иностранных историков принесла не сколько пользы, сколько вреда для русской историографии, направившая ее по ложному пути неприкрытого подражания иноземной исторической литературы»[113].

Тот же М.Н. Тихомиров стал автором распространенного в советской историографии мнения о том, что норманизм в России появился в качестве политической теории, которая «в сущности, выполняла заказ правительства Бирона… стремилась исторически объяснить и оправдать засилье иноземных фаворитов при дворе Анны Иоанновны». Эта оценка немецких историков, и Миллера в частности, даже несмотря на поправки Л.В. Черепнина, стала господствующей в советской историографии вплоть до конца 80-х годов ХХ века, когда появился труд Л.П. Белковца, в котором работы Миллера оценивались более или менее объективно. В 1996 году Российская академия наук принесла своего рода извинение Миллеру, выпустив в свет в серии «Памятники исторической мысли» собрание его исторических статей.

В отличие от Ломоносова Миллер много и плодотворно трудился как с русскими, так и иностранными источниками. Главная его работа с ними, предшествовавшая спору, состоит в публикации выдержек из Повести временных лет. Миллер, впрочем, переводил текст летописи не дословно, а пересказывал его, но весьма близко к тексту, снабжая необходимыми примечаниями. Пересказ разбит на короткие статьи с датами, обозначенными «А. 860», так же как в летописи. Выдержки начинаются со статьи, обозначенной 860 годом, в которой говорится о дани хазарам и о прибытии варягов из-за моря[114].

Бытует мнение, будто бы Миллер допустил в публикации неправильное имя летописца, назвав летопись «Феодосьевой», по имени игумена Киево-Печерского монастыря. К примеру, В.В. Фомин пишет: «О степени его вхождения в русскую историю и сложный мир летописей свидетельствует тот факт, что Миллер, опубликовав в 1732–1735 годах в «Sammlung RuЯische Geschichte» немецкий перевод извлечений из летописи с 860 по 1175 год, приписал ее «игумену Феодосию», что вслед за ним повторил Байер в статье «О варягах»[115].

Однако, как и во многих других вопросах спора о варягах, злонамеренной ошибки Миллера здесь нет. Более того, нет даже и самой ошибки, потому что в первой статье, посвященной летописи, он вставил в текст правильное русское название: «Книга летописец повесть времянных лет черноризца Феодосьева монастыря Печерского, от куда есь пошла Русская земля и кто в ней почал первые княжити». Лишь затем шел немецкий перевод: «…Oder Historie nach Zeitrechnung des Munchen Theodosii im Petscherische Kloster zu Kiow, von dem Ursprunge des Rußische Reichs, und dener ьber daßelbe regierenden Fürsten»[116].

Немецкий перевод названия летописи и вправду дает понять, что речь идет о монахе Феодосии в Печерском монастыре Киева. Слово Theodosii в тексте, напечатанном готическим шрифтом, было написано на латыни и напечатано латинским шрифтом и стоит в единственном числе родительного падежа второго склонения[117]. Согласно правилам латинского языка это согласованное определение, слово Theodosii прилагательное, и оно определяет слово des Munchen. В заголовке статьи, где упомянут «игумен» (Abt), по всей видимости, отражено предположение Миллера о том, что сочинение могло принадлежать игумену монастыря, но слово Theodosii также напечатано латиницей, в отличие от готического немецкого шрифта, и также поставлено в родительном падеже второго склонения латинского языка, то есть является согласованным определением.

В дальнейших публикациях Миллер называл Повесть временных лет совсем не сочинением «игумена Феодосия», как ему приписывается, а «Хроникой Феодосийской Киевской», на манер «Бертинских анналов». Например, в третьем выпуске журнала статья с продолжением публикации отрывков называлась так: «Fortsetzung des Auszugs RuЯische Geschichte nach Anleitung des Chronici Theodosiani Kiowensis». И здесь три последних слова были напечатаны латиницей и поставлены в родительном падеже по правилам латинского языка. Тут ошибки и не было, поскольку хорошо известно, что авторство Нестора в летописи не указано. Позднее, в работе «О происхождении имени и народа российского», Миллер все же сказал об ошибке, приписав ее переводчику, и назвал Нестора автором летописи.

Миллер тем не менее полагал, что автор у летописи вовсе не один. Он пишет, что игумен Феодосий умер в 1074 году, а события текста летописи доведены до 1206 года: «Что внесено после этого времени до 1206 года, автор этого неизвестен»[118]. Собственно, имя Нестора как автора Повести временных лет известно из более поздних источников, в частности послания монаха того же монастыря Поликарпа к архимандриту Акиндину, составленного в XIII веке, а не из самой летописи.

Исследователь первым в русской историографии понял, что летопись составлена разными авторами и слагалась из разных источников. Миллер в своем предисловии к изданию выдержек из летописи дает феноменальное указание: «Столь много я вложил в указание, что более древних русских хронографов, как этот, сегодня уже не осталось. Но вытекает из этого труда с полной ясностью, что должен был быть перед ним другой автор, который особенно излагал время прибытия варягов в Россию»[119]. Этим он на 170 лет предвосхитил выводы А.А. Шахматова. Если бы не спор о варягах, который, по существу, отстранил Миллера от занятий древней русской историей, то вполне вероятно, что критическое изучение русских летописей могло бы начаться гораздо раньше, чем началось в действительности.

Помимо публикации выдержек из русской летописи Миллер был еще первопроходцем привлечения скандинавских источников для изучения истории Руси. Во втором выпуске журнала он привел краткую выдержку из хроники Снорри Стурлуссона и указал при этом: «Россия выводится у Снорро Стурлуссона часто именем Гардарики, часто Хольмгардом и имела ко времени норвежского короля Олава Трюгвассона короля, который звался Вальдемаром»[120]. Снизу Миллер дал сноску, что Вальдемар по-русски – это Владимир, установив таким образом тождество князя из летописи и скандинавского источника. Первые попытки после Миллера ввести в круг источников по истории Руси скандинавские саги были предприняты более чем сто лет спустя.

Как видим, Миллер был весьма и весьма талантливым исследователем письменных источников, сделавшим первые шаги в их критическом изучении и уже понявшим, что авторов у русской летописи было несколько. Заметим, это был 1732 год. В это время Ломоносов проходил класс риторики в Славяно-греко-латинской академии.

Так что по части знания письменных источников по русской истории Миллер был намного выше, чем Ломоносов. По справедливости, Миллера нужно признать основателем критического исследования русских летописей в русской историографии.

Первый спор о варягах

Итак, по случаю тезоименитства Елизаветы Петровны было решено устроить торжественное собрание Академии наук с речью о происхождении имени и народа российского, а также, видимо, ученым диспутом на эту тему. Политический смысл этого действа был довольно очевиден: Академия наук должна была провозгласить, сугубо научно, конечно, древность и величие народа российского.

В выборе члена академии для произнесения торжественной речи с самого начала были трудности, как это следует из переписки И.Г. Теплова и Шумахера, и по самому первому замыслу речь должен был читать Ломоносов. Однако в письме от 9 февраля 1749 года Шумахер высказывается против этой кандидатуры: «Очень бы желал, чтобы кто-нибудь другой, а не г. Ломоносов произнес речь в будущем торжественном заседании, но я не знаю такого между нашими академиками…»[121] По всей видимости, академия должна была представить ученый диспут, ибо Шумахер так говорит о качествах оратора: «Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален, чтобы иметь силу для поражения безжалостных насмешников»[122]. Учитывая крайне напряженные отношения между академиками, даже торжественный ученый диспут заранее обещал быть острым и переполненным взаимными нападками.

Далее Шумахер перебирает кандидатуры, причем Миллер даже отвергается, поскольку он был на тот момент профессором университета. По рассмотрению кандидатур Винсгейма, Рихмана, Бургаве и Кратценштерна Шумахер всех их отводит и все же рекомендует Миллера для произнесения торжественной речи.

Как следует из письма Шумахера от 10 августа 1749 года, Миллеру было предоставлено право свободного выбора темы для торжественной речи, причем это исходило непосредственно от президента академии[123]. Это интересный и важный момент. Во-первых, первоначально все же даже в торжественном выступлении предполагалась относительная свобода научного мнения. Во-вторых, характерно то, что Миллер взял в качестве темы именно такой вопрос, осознавая его важность и значимость для русской истории.

К этому моменту Миллер не представил речь в окончательном виде, а предъявил только предварительный вариант на латинском языке, который 7 августа 1749 года Шумахер переслал Теплову в Москву, на просмотр президенту Академии наук. Как следует из письма Шумахера от 17 августа 1749 года, президент распорядился передать речь на суд профессоров. Судя по дальнейшей переписке, дальше работа пошла коллективная. В письме от 21 августа 1749 года говорится: «Они уже работают над ней и сделают так, что все останутся тем довольны, как и г. Миллер»[124]. Редакторами или соавторами стали Фишер, Штрубе де Пирмон, Тредиаковский, Ломоносов, Крашенинников и Попов. Однако уже через три дня стало ясно, что работа встала из-за упорства сторон. Шумахер в письме от 24 августа 1749 года пишет: «Г. Миллер не хочет уступать, а другие профессора не хотят принимать ни его мнения, ни его способа изложения»[125]. По всей видимости, профессора отвергли речь Миллера, поскольку вскоре после этого тот обратился к Разумовскому с просьбой назначить повторное рассмотрение своего сочинения. 1 сентября 1749 года И.Г. Теплов, находившийся в Москве, переслал указ Разумовского о начале повторного рассмотрения.

Дискуссия резко обострилась после того, как торжественное собрание Академии наук было отменено. Шумахер в письме от 6 сентября сообщал: «Некоторые даже предполагали, что собрание отменено по представлению комиссара Крекшина, которого мнение против миллеровского о происхождении господ русских»[126]. На следующий день он подтвердил, что все члены академии считают диссертацию Миллера причиной отмены собрания. Позднее, в 1750 году, Миллер в письме к президенту академии писал, что Шумахер в ходе обсуждения давал Крекшину читать его речь и доводил его суждения до сведения академиков[127].

Поскольку новое собрание было назначено на 27 ноября 1749 года, то Академия наук стала готовиться к новому заседанию и править речь Миллера. В письме от 11 сентября 1749 года Шумахер советует Теплову приказать каждому профессору давать личные мнения по поводу диссертации Миллера. Вот тогда Ломоносов написал свой первый репорт и отправил его в канцелярию Академии наук 16 сентября 1749 года. Он прямо пишет в начале репорта о мотивах рецензирования: «Указом ея величества из Канцелярии Академии Наук велено сочиненную господином профессором Миллером речь о происхождении имен и народа российского мне рассмотреть, нет ли в ней чего России предосудительного…»[128]

На основании репортов членов академии Шумахер составил свое мнение о диссертации Миллера, что видно по фразе из его письма от 16 сентября 1749 года: «С самого начала диссертация г. Миллера не имела чести мне понравится, но я не находил ее столь ошибочной, как описывали гг. профессоры и адъюнкты»[129]. Это сыграло свою роль в административном разрешении спора. Именно в этом письме сочинение Миллера впервые именуется диссертацией, а не речью. Это был переломный момент. Дело с самого начала было политическим, ибо было связано с чествованием императрицы, но постепенно, под давлением интриг и склок внутри академии и вне ее, оно плавно перетекало из рассмотрения торжественной речи в рассмотрение исторического сочинения.

23 сентября 1749 года состоялось первое из 29 заседании, посвященное детальному разбору диссертации Миллера. В этот день выступил Ломоносов, который предложил Миллеру читать свое сочинение и тут же обсуждать ее. Кроме этого, Ломоносов сразу же пообещал опровергнуть все построения Миллера и доказать происхождение русов от роксалан[130]. Это мнение Ломоносов бесспорно взял из киевского «Синопсиса», который утверждает: «От тех же Сарматских и Славенороссийских… той же народ Российский изиде, а от него неци нарицахуся Россы, а иные Алане, а потом прозвашася Роксолане»[131].

28 сентября канцелярия Академии наук приняла решение уничтожить уже отпечатанные экземпляры речи Миллера[132]. Уже переплетенные книги были расброшюрованы, а некоторые листы перенабраны и перепечатаны. В свет вышла только ода Ломоносова. Это, по всей видимости, является отражением решения отменить выступление Миллера и передать право на торжественную речь профессору Рихману. Вероятно, это мыслилось окончанием дела, однако 18 октября того же года Ломоносову пришло указание канцелярии до 23-го числа составить возражения на диссертацию Миллера, что им и было сделано. Это второй, более расширенный репорт, в котором Ломоносов подробно излагает свою позицию. Именно в нем впервые появились некоторые, позднее широко распространенные идеи и представления.

23 октября началось чтение возражений Ломоносова в Историческом собрании, которые продолжились 24, 26, 27, 30 октября и 3 ноября. Еще три дня, 6, 7 и 9 ноября, продолжалось уже обсуждение диссертации Миллера[133]. После этого Ломоносов исхлопотал себе освобождение от участия в заседаниях и продолжал следить за ходом дискуссии дома. Значительная часть дебатов прошла без него. В декабре заседания были прерваны из-за болезни Миллера и возобновились уже в марте 1750 года – 1, 2, 5 и 6 марта, на которых Ломоносов присутствовал.

На этом спор вокруг диссертации завершился без особых последствий, однако чуть позже он подвергся административному взысканию. 20 июня 1750 года Миллер был уволен с поста ректора университета под предлогом скорейшего окончания сибирской истории, которая предусматривалась его контрактом историографа. Вместе с этим ему было вменено в обязанность читать ежедневные лекции по истории. Миллер попытался оправдаться тем, что ему необходима подготовка, но это его прошение осталось без последствий.

Ломоносов воспользовался ситуацией и написал 21 июня 1750 года третий рапорт о работе Миллера со своими окончательными выводами:

«Ибо 1) должно опасаться, чтобы не было соблазна православной российской церкви от того, что г-н Миллер полагает поселение славян на Днепре и в Новгороде после времен апостольских…

2) Из сего не воспоследствовала бы некоторая критика на премудрое учреждение Петра Великого о кавалерском ордене Святого апостола Андрея Первозванного…

3) Происхождение первых великих князей от безымянных скандинавов… не токмо в такой речи быть недозволительно, но и всей России перед другими государствами предосудительно, а российским слушателям досадно и вельми несносно быть должно»[134].

Как видно, Ломоносов еще раз подчеркнул политические моменты, очень серьезные для того времени: сомнение в легенде о пришествии апостола Андрея на Днепре и в основаниях учрежденного Петром ордена Андрея Первозванного, выведение происхождения великих князей от «безымянных скандинавов». По всей видимости, этот репорт Ломоносова сыграл свою роль в дальнейшей судьбе Миллера.

8 октября 1750 года было внезапно созвано собрание в академии, на котором Миллеру были выдвинуты такие обвинения:

Остался в подозрении по переписке с Делилем.

Не поехал на Камчатку, а послал вместо себя Крашенинникова, а сам, притворяясь болезным, как то известно было тогда, остался в Сибири. Уговорил Гмелина уехать на службу герцога Вюртембергского.

Сочинил диссертацию, разбор которой отнял время у академиков.

Называл в лицо графу Разумовскому Теплова клеветником и лжецом.

Членов академической канцелярии обвинял в пристрастии и несправедливости[135].

Вот по этим обвинениям Миллер и был разжалован в адъюнкты с жалованьем в 360 рублей в год. Правда, в таком положении Миллер пробыл недолго, уже 21 февраля 1751 года он был указом Разумовского прощен и восстановлен в своем звании академика[136].

Вот эти события и считаются первым спором и варягах. Хотя в отличие от последующих двух дискуссий обсуждение работы Миллера шло в узком кругу членов Академии наук, тем не менее историографическое значение этого первого спора оказалось весьма велико. Именно в нем впервые появились идеи, которые потом надолго закрепились в русской историографии, и, в частности, появился норманизм, основные положения которого, впрочем, сформулировал вовсе не Миллер, а Ломоносов, представивший их в качестве позиции своего оппонента специально для удобства побивания.

Что Миллер утверждал?

В историографии прочно закрепилось мнение, что якобы Миллер выводил варягов из Швеции и доказывал идею создания Русского государства иностранными государями. Эта традиция настолько сильна, что полностью избавиться от ее влияния и рассматривать труд Миллера вне контекста его споров с Ломоносовым весьма тяжело. Миллеру всегда отказывали в праве считаться историком и всегда цитировали его сочинение мелкими отрывками, чему немало способствовала его труднодоступность. Единственное издание было сделано на латыни. Только в середине 2000-х годов был обнаружен чудом уцелевший экземпляр изначального издания на русском, который вскоре был переиздан[137]. Сейчас мы можем изучать труд Миллера целиком и в этом находимся в гораздо лучшем положении, чем все предшествующие исследователи русской историографии.

Итак, что Миллер утверждал в своей работе «О происхождении имени и народа российского»?

Если посмотреть на нее непредвзятым взглядом, то она представляет собой первый научный труд о ранней истории Руси, основанный не только на широком круге письменных источников, трудов европейских историков, но и на их критическом анализе, причем невзирая на лица. К примеру, в начале работы Миллер критиковал Байера за то, что он считал Кия готским королем Книвой: «Ктомуж и время царя Книвы от вышепоказанного времени князя Кия двумя почти стами годов разнствует, и потому сие мнение ни на чем иной не утверждается, как токмо на малом имян сходстве, которое в таком деле за доказательство принять не прилично»[138]. Каждый источник, каждое сочинение Миллер оценивает с точки зрения достоверности и выдвигает аргументы, можно ли положиться на эти сведения.

На основе довольно обширного критического анализа доступных ему источников и исторических работ Миллер создал свою концепцию происхождения имени и народа российского. Ее можно сформулировать в следующих нескольких пунктах.

Пункт первый. Миллер не был автохтонистом. С точки зрения миллеровской концепции, скандинавское происхождение варягов не имело особого значения, поскольку и сами славяне были в России народом пришлым. Он об этом и пишет в начале разбора вопроса о том, какие народы в России поселились: «Из древних российских летописцов, которых довольное число имеем, известно, что россияне в сих землях за пришельцов почитаемы быть должны»[139].

Миллер сначала кратко говорит о чуди, то есть о финно-угорских народах, которые издревле жили, а потом указывает, что славяне пришли еще в римские времена от Дуная, к Днепру, где был построен Киев, и далее они распространялись к северу: «Оттуда идучи в верьх по реке Днепру для сыскания земель далее к северу простирающихся пришли на реки в Ильмен озеро впадающия, по которым влить им в низ было способно. Они в кратком времени и без великого труда могли принудить чухонцов к уступлению отчасу больше места, и следуя за ними по оставленным от побежденных землям яко победители создали знаменитой в прежния времена Новгород, может быть и другие российские городы, в наипаче Смоленск и Чернигов, от сих пришельцов построены»[140]. То есть славяне – это пришельцы, захватившие свою страну силой.

Затем, при рассмотрении Кия, упоминаются гунны и болгары, прошедшие к Дунаю и там воевавшие с греками, причем Миллер упоминает развалины Булгара недалеко от Казани как памятник болгар до их переселения в Паннонию. Миллер обозначает некоторые побочные темы, касающиеся поднятого им вопроса, но в подробное их рассмотрение не сворачивает.

Пункт второй. Славянских государств в древности было больше одного. Потомки Кия, как пишет Миллер, владели обширной территорией между Днепром и Вислой, а также были и другие славянские владения: «А что киевляне тогда всеми местами между Днепром и Вислою владели, сие бесспорно. Ибо произшедшие от Леха польские князья больше в западных от Вислы местах, нежели к востоку владение свое распространить старались. Нестор сверьх того пишет, что иное было княжение киевское, иное древлян, иное дреговичев, иное славян новгородских, иное полотчан, иное кривичев»[141]. Иными словами, Миллер, опираясь на русскую летопись, утверждал, что славяне задолго до появления варягов обосновались в России и создали по крайней мере шесть самостоятельных княжеств.

Миллер весьма тщательно читал летописи и сопоставлял их сведения с другими источниками, в силу чего, к примеру, отрицал славянское происхождение вятичей, полагая его финно-угорским народом, с которым славяне долго воевали: «Не почитать ли их за варварский народ, например за чувашей? Которые на мордовском языке называются вядке, либо за вотяков, которые жили сперва у Оки (что объявляется о вятичах), а после избегая нападения от россиян, пошли далее к востоку и по них дано имя реке Вятке»[142]. В этой цитате видно, что Миллер проводил прямое сопоставление летописных сведений с этнографическими и лингвистическими материалами за много десятилетий до того, как этот прием стал распространенным в русской историографии.

Пункт третий, который вызвал больше всего возражений. Миллер считал, что скандинавы жили в России и дали ей своих царей: «Объявим еще и о другом народе, от которого Россия не токмо жительми населена, но и Царя и имя свое получила. Оный народ хотя в начале языком и житием от славян весьма разнствовал, но столь тесно потом с ними соединился, что уже тому много веков прошло, как их между собой различать не можно было»[143]. Он указывает, что скандинавы покорили курляндское, лифляндское и эстляндское побережье, то есть Прибалтику, взяли дань с новгородцев, поставили им царей, а дальше поехали в Киев и в Грецию. «И хотя их наконец из России выгнали, однако в таком почтении были, что новогородцы призвали их назад торжественным образом для принятия над ними и над соседственными народами владения»[144].

Эти скандинавы были летописными варягами: «Без сумнения, почтеннейшие слушатели, признавать в их следует, Варягов ваших, о которых в летописях и во всех российских историях упоминается: и хотя известно, что тем именем никакой в Скандинавии народ особливо не назывался, однако сие можно доподлинно доказать, что они ни из какой другой страны выехали, как из Скандинавии»[145].

Миллер категорически отвергал славянское происхождение варягов, причем специально опровергал именно киевский «Синопсис»: «Причисление Варягов к Славянам, по моему мнению, одним словом, опровергнуто быть может. В летописи Киевской и во всех других достоверных Российских историях не писано ничего о роде Варягов. Откуда же сочинитель Синопсиса взял свои о том известия? Он догадками домышлялся, приписывая без оснований предкам язык, которым ныне говорят потомки. Для чего лучше не принял он в рассуждение варяжских имен великих князей и других начальников, которые в наших летописях упоминаются? Имеется ли в них какое сходство с славенским языком? И кто покажет нам переселение славян с севера в Россию?»[146]

После этого Миллер делает большой обзор сведений, касающихся России, извлеченных из источников и исторических работ, указывая, впрочем, что имеется в виду не государство, а страна в чисто географическом смысле: «Ибо мы сами имя России употребляем о первейших временах, когда об оном еще не знали, не для того, чтоб кто заключал, что и тогда было уже оно в употреблении, но для лучшего выразумения о каких землях мы говорим»[147].

Из этого вытекал у него пункт четвертый. Скандинавы ходили походами в российские земли еще до появления там славян, еще в те времена, когда ими владели гунны.

Пункт пятый. Миллер указывал, что ряд городов, упомянутых в скандинавских источниках, не связан с древнерусскими городами. Так, он пишет, что Кенугардия, скорее всего, обозначает не Киев, а другой город, лежавший в Финляндии, рядом со скандинавскими владениями. То же и Алдейгиабург, который считали Старой Ладогой и в те давние времена, в том числе так писал Улоф Рудбек-старший в своей «Атлантике». Но Миллер не соглашался, указывая, что город этот был приморским, там строили корабли и он должен был быть где-нибудь в Прибалтике.

Пункт шестой. Миллер считал, что хотя скандинавы часто приходили в Россию и часто владели землями, тем не менее новгородцы их выгнали и перестали им платить дань, но при этом изгнание касалось только знати, а не простого люда, а также утверждал, что скандинавов выгнали только на севере, тогда как в Киеве они продолжали править, и связывал посольство к византийскому императору Феофилу от народа «росс» с киевскими скандинавами. То есть и варяжских владений на Руси было больше одного.

Наконец, пункт седьмой. Название России произошло от скандинавов, в подтверждение чего Миллер ссылается на летопись, на степенные книги и Житие княгини Ольги: «Но дабы не показалось, будто я происхождение российского имени утвердить намерен на одних чужестранных писателей и народов свидетельствах, то приведу здесь, почтеннейшие слушатели, точныя слова из Несторовой летописи, в которой о великом князе Рюрике с братьями написано тако: от тех варягов находников прозвашася Русь и оттоле словет Русская земля, иже суть новогородстии люди, и до нынешняго дня, прежде бо нарицахуся словяне, а ныне Русь и от тех варяг прозвашась, сице бо варяги прозвашася русью. Также и в степенных книгах в житье святыя великия княгини Ольги имянно написано от варяг бо русью прозвахомся. По моему рассуждению требовать не можно яснейшаго о том доказательства, что имя россиан ужь по прибытии варягов в России зачалось, и от оных и прочим жителям, то есть славянам, досталось»[148]. Он также указал, что само происхождение слова «росс» финское, славяне его услышали от финнов и приняли его, будучи под властью варягов: «А потом и сами славяне будучи под владением варягов имя россиан приняли, подобным почти образом как галлы франками, и британцы агличанами именованы»[149].

Итак, вот семь пунктов концепции Миллера о начале русской истории. В ней больше всего обращает на себя внимание сложность обрисованного исторического процесса, в котором участвовали финно-угры, славяне и скандинавы (Миллер специально подчеркивал, что не только шведы), появилось несколько государственных образований (как минимум шесть славянских и два варяжских владения), из которых киевскому варяжскому владению удалось постепенно взять верх и создать государство, известное под названием Русь.

Работа Миллера «О происхождении имени и народа российского» – это первая в русской историографии чисто научная историческая работа, полностью порвавшая с живой, еще в то время летописной традицией, стоявшая на основе привлечения широкого круга письменных источников и их критического анализа. Однако она была отвергнута и подверглась обструкции вовсе не за это.

Происхождение норманизма

Главный недостаток с политической точки зрения работы Миллера состоял в том, что она совершенно не вписывалась в рамки русского исторического нарратива, уже оформленного киевским «Синопсисом», и не давала никаких аргументов в пользу древности, исконности и славности славян. Напротив даже, Миллер отрицал автохтонность славян в России и показывал их пришельцами и завоевателями. К славе Миллер тоже ничего не добавлял, поскольку в его работе главными деятелями истории оказывались гунны и скандинавы, долго оспаривавшие между собой Прибалтику и Русь. Победа осталась за скандинавами, а славяне просто ассимилировали победителей, за счет своего превосходства в числе и за счет того, что богослужебный язык был славянский, стало быть, и скандинавам, жившим на Руси, его приходилось осваивать, чтобы ходить на церковные службы.

В общем, Миллер с задачей придворного историографа явно не справился и ничего к русскому историческому нарративу не добавил. Он не только не создал древней и славной истории славян, которая от него требовалась в составлении торжественной речи, но и сильно пошатнул своей научной критикой источников и сочинений ее основы, изложенные в киевском «Синопсисе».

Киевский «Синопсис» он критиковал несколько раз. Поставив ссылку на это сочинение, Миллер отвергает мнение о названии Москвы от Мосхов: «…только они всеконечно своем мнении ошиблись, ибо одних имен согласие без других подлиннейших свидетельств, к доказательству о происхождении народов никак не довольно… В России Мосхов и следу нет, да и имя Москва прежде создания города никогда в славе не было»[150]. Так же отвергал Миллер мнение киевского «Синопсиса» о происхождении русов от роксалан: «Но к доказательству происхождения России от Роксолан, не довольно одно имен сходство, не довольно и того, что в первые после Рождества Христова веках Роксоланский народ в Российских жил пределах; надлежит паче то показать, как Роксоланское имя в Российское переменилось»[151]. Но самый острый выпад в адрес «Синопсиса» был у Миллера в части, повествующей о происхождении варягов: «Причисление Варягов к Славянам по моему мнению, одним словом, опровергнуто быть может. В летописи Киевской и во всех других достоверных Российских историях не писано ничего о роде Варягов. Откуда же сочинитель Синопсиса взял свои о том известия? Он догадками домышлялся, приписывая без оснований предкам язык, которым ныне говорят потомки»[152]. В этом месте Миллер дал совершенно четкую характеристику этому сочинению как недостоверному и основанному на домыслах.

Вообще, трудно сказать, почему Миллер, к моменту составления своей речи уже много лет состоявший на русской службе и даже перешедший в русское подданство, написал именно такую работу. Конкретных сведений, показывающих мотивы выбора такого критического направления работы, по всей видимости, не осталось. Можно лишь предположить, что Миллер считал, что от него требуется создание качественной исторической работы, которая бы полностью соответствовала принципам распространенной в европейских университетах критической школы и потому могла быть принятой и высоко оцененной европейскими, прежде всего немецкими, историками. Думал ли он о политической подоплеке своей работы, определенно сказать нельзя.

Его оппоненты, и в первую очередь Ломоносов, зашли именно с политической стороны, стараясь показать, что Миллер стремился умалить славу Российского государства и показать ее страной, завоеванной скандинавами. Ломоносов писал в своих замечаниях на работу Миллера: «Правда, что господин Миллер говорит: «Прадеды ваши от славных дел назывались славянами», по сему во всей своей диссертации противное показать старается, что не всякой почти страны русских бьют, грабят благополучно, скандинавы побеждают, разоряют, огнем и мечом истребляют, гунны Кия берут с собой на войну в неволю»[153].

Ломоносов во втором репорте на диссертацию Миллера от 23 октября 1749 года также писал: «Полагает господин Миллер, что варяги, из которых был Рурик с братьями, не были колена и языка словенского, как о том автор Синопсиса Киевского объявляет, но хочет доказать, что они были скандинавы, то есть шведы»[154]. Хотя из работы Миллера нигде не следовало, что варяги были именно шведами, тем не менее это было самое сильное обвинение в адрес Миллера, поскольку противоречия между Россией и Швецией были еще живы и сильно, недавно закончилась русско-шведская война за пересмотр Ништадтского мира, бывшая для шведов неудачной. Это утверждение Ломоносова звучало как обвинение в том, что Миллер работает в интересах Швеции и обосновывает шведские политические претензии к России. Это мнение, видимо, разделял не только Ломоносов, но и другие академики, а также, видимо, и президент Академии наук, поскольку Ломоносов в своем первом репорте от 16 сентября 1749 года довольно откровенно пишет о мотивах рецензирования: «Указом ея величества из Канцелярии Академии Наук велено сочиненную господином профессором Миллером речь о происхождении имен и народа российского мне рассмотреть, нет ли в ней чего России предосудительного…»[155] И в выводе второго репорта о диссертации Миллера Ломоносов еще раз подчеркнул эти чисто политические подозрения: «Присем отдаю на рассуждение знающим политику, не предосудительно ли славе российского народа будет, ежели его происхождение и имя положить столь поздно, а откинуть старинное, в чем другие народы себе чести и славы ищут. При том также искуснейшим на рассуждение отдаю, что ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие Россией, были шведского рода, то не будут ли из этого выводить какого опасного следствия»[156].

Итак, подозрение в том, что Миллер обосновывает шведские политические претензии к России было первым основанием для разбора его работы. Вторым основанием послужило стремление Ломоносова защитить от критики киевский «Синопсис» и идею древнего происхождения славян.

Еще в первом репорте от 16 сентября 1749 года он писал: «Что славенский народ был в нынешних российских пределах еще прежде Рождества Христова, то неоспоримо доказать можно», а также: «Варягов не почитает господин Миллер за народ славенский, однако, что они происходили от роксалан, народа славенского, и прошли с готфами, славянами ж, от Черного моря к берегам Балтийским… сие все из самой сей диссертации заключить, а из других оснований весьма довольно доказать можно»[157]. Ломоносов утверждал, что перемена имени роксолане на россияне весьма невелика, и подчеркивал: «И Христофор Целларий примечает, что сие слово может быть составлено из двух – россы и аланы, о чем и Киевского Синопсиса автор упоминает, из чего видно, что был в древние времена между реками Днепром и Доном народ, называемый россы»[158]. На требование Миллера показать, как славяне переместились к северу, Ломоносов отвечал: «…сие требование господина Миллера излишно, и к показанию роксалан в севере близ славян новгородских не надобно их приводит от полудни: ибо ясно доказать можно, что Роксаланская земля в древние времена простиралась от Черного моря до Варяжского и до Ильмень-озера…»[159]

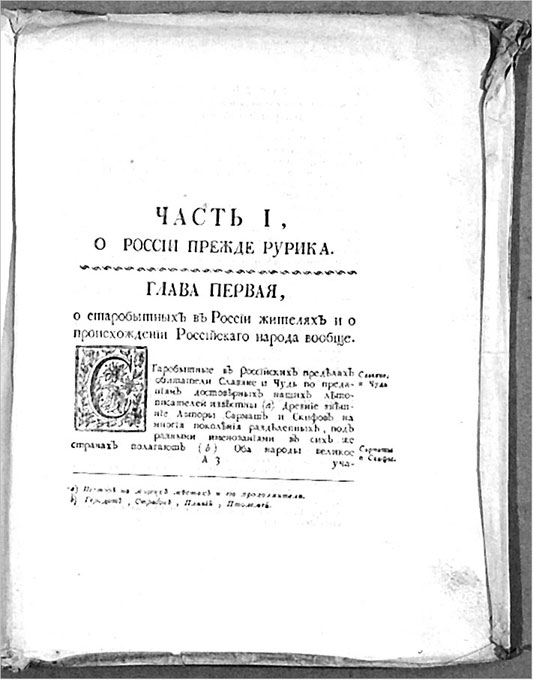

Первый лист «Древней Российской истории» Ломоносова. Издание 1758 года

Это представление о славной российской истории Ломоносов позднее закрепил в своей работе «Древняя Российская история»: «Сравнив тогдашнее состояние могущества и величества Славенского с нынешним, едва чувствительное нахожу в нем приращение… Того ради без сомнения заключить можно, что величество Славенских народов, вообще считая, стоит близ тысячи лет почти на одной мере»[160]. В ней же Ломоносов записал в славянские двенадцать народов, которые встречаются у древних авторов: венеды, енеты, сарматы, мидяне, амазоны, пафлагоны, иллирийцы, аланы, роксаланы, россы, болгары, пруссы. Хотел еще записать мосхов, да засомневался, видимо, не найдя аргументов против критики Миллера.

Но все же чисто научных аргументов у Ломоносова было слишком мало. Пообещав еще на первом собрании, 23 сентября, опровергнуть все утверждения Миллера и доказать происхождение русов от роксалан, Ломоносов попал в затруднительное положение. Доказать такое было нельзя, ибо большинство писателей, на которых потом ссылался Миллер в ответах, указывали, что роксоланы были вандальским племенем, то есть германским. Но и отступать ему тоже было нельзя. Тогда Ломоносов пошел на подлог взглядов Миллера. Он приписывал не принадлежащие ему взгляды и опровергал их, основываясь на авторитете киевского «Синопсиса».

Таким образом и появился норманизм, представляющий собой свод взглядов, приписанных Миллеру. В ломоносовской редакции, изложенной во втором репорте от 23 октября 1749 года, он заключался в следующих пунктах:

1. Варяги – это шведы.

2. Слово «росс» происходит из шведского или финского языка, принесено варягами-шведами и навязано как название русского народа.

3. Варяги захватили Новгородчину, постоянно побеждали и грабили славян, в чем выразилось превосходство шведов над славянами.

4. Варяги создали Русское государство и основали династию Рюриковичей, которая была шведской династией, в чем выразилась неспособность славян к созданию своего государства.

Хотя само слово «норманизм» появилось в историографии позднее, тем не менее уже в репорте Ломоносова он виден ясно и отчетливо как обозначение оппонентов, соглашающихся с тем, что Русское государство создали шведы, силой завоевавшие славян и навязавшие им свое правление.

Вот эти взгляды легко было критиковать Ломоносову со своих позиций, которые заключались в следующих пунктах:

1. Варяги – это только славяне.

2. Славянская земля простиралась по всей территории России, и приглашение Рюрика означало призвание князя из одной славянской земли другой славянской же землей.

3. Никаких войн новгородцев с варягами не было.

4. Название «росс» происходит от названия роксалан, россов, из которых был Рюрик.

5. Славяне с древности обладали гегемонией в Восточной Европе, что свидетельствует о славе и достоинстве славян.

Ломоносов, таким образом, задал основные координаты долгого спора. В этих пунктах довольно явно и отчетливо видны основные принципы антинорманизма, которые сравнительно немного изменились за 250 лет спора о варягах.

В этом споре научный, критический подход был отброшен в сторону, и отброшен впервые именно Ломоносовым. Его самые сильные аргументы происходили из политической сферы и состояли в двух словах в том, что нельзя считать славян молодым и пришлым народом и что нельзя допускать ни скандинавское происхождение варягов, ни варяжские завоевания на Руси. Считать так должно быть запрещено, чтобы из подобной истории не выводилось каких-либо негативных политических последствий вроде того, что Россия должна быть под шведским скипетром.

Вызов Герхарда Фридриха Миллера. русскому историческому нарративу

В общем, труд Миллера в первом споре о варягах оценивался с точки зрения русского исторического нарратива и действительно ему не подходил совершенно, что и послужило причиной остракизма в отношении Миллера и его работы.

Во-первых, русский исторический нарратив, и в летописях, и в киевском «Синопсисе», и в во всех последующих работах, утверждал простую и прямолинейную концепцию русской истории: древние и великие славяне создали издревле большое и мощное государство, в котором правила, по существу, одна династия, если принимать во внимание определенное родство Романовых с Рюриковичами. Русская земля, русский народ, православие и правящая династия были в такой тесной связи между собой, что часто выступали как выражения одного и того же понятия, четко не формулируемого, но явно ощущаемого, обычно называемого русским патриотизмом.

С этой стороны русский национальный нарратив имел неоспоримое преимущество – он был прост и понятен, легко доводился до ума и сердца любого русского. Концепция Миллера не могла с ним конкурировать в этой сфере педагогической назидательности хотя бы потому, что была сложна. В ней Русское государство сложилось из разных компонентов, с участием нескольких различных народов, не очень понятным образом. Для полного его понимания требовался довольно высокий уровень начитанности и эрудиции. По этой причине концепция Миллера имела объективные ограничения в распространении и не могла стать ядром широкого исторического образования.

Во-вторых, русский исторический нарратив настаивал на том, что государство Русское всегда было только и исключительно одно – то самое, созданное Рюриком и его потомками. Русь-Россия была только одна и существовала непрерывно от основания и до наших дней. Любые разногласия, раздрай и внутренняя борьба, такие как период раздробленности или Смутное время, получали в рамках нарратива сугубо негативное значение. Из русского исторического нарратива, несмотря на постоянные отсылки к славянским древностям, также совершенно выпали западные славяне, в первую очередь чехи и поляки, создавшие свои государства, а также со временем принявшие католичество.

Это обстоятельство, конечно, имело свои основания. Сама по себе идея одного-единственного за всю историю Русского государства имела огромный политический потенциал по части утверждения национального единства и в этом смысле наилучшим образом соответствовала главной задаче любого национализма – создать и укрепить воображаемое сообщество нации. Русский нарратив рисовал поражающую воображение картину национального единства с глубокой древности. Концепция же Миллера к этой задаче совершенно не годилась, поскольку в ней утверждалось, что славянских государств на территории России было несколько и только одно из них со временем приобрело гегемонию и создало историческую Русь. Сразу возникало и не могло не возникать множество вопросов и сомнений вроде того, почему гегемоном стало это государство, а не другое, а почему не Польша или какое другое славянское государство. На сомнениях и вопросах воображаемое сообщество не построить.

В-третьих, из этого же тезиса вытекало категорическое неприятие русским национальным нарративом мысли о том, что русской землей когда-нибудь могло владеть другое государство или какой-то другой народ. Нарратив, как было сказано выше, обосновывает исключительные политические права нации на владение и распоряжение какой-то территорией, в нашем случае огромной и чрезвычайно богатой. Так что конкуренты, пусть даже и в давней истории, русскому нарративу были ни к чему. Другие народы могли быть в России, но только на правах добровольно признавших русскую власть, и никак иначе.

Миллер же, напротив, утверждал, что русской землей владели до славян и финны, и гунны, и скандинавы, что, конечно, также не могло не порождать сомнений и вопросов, объективно подрывающих воображаемое сообщество русской нации и, самое главное, ее суверенные политические права на территорию.

Принятие концепции Миллера было бы событием с далекоидущими политическими последствиями. Изменение взгляда на историю привело бы к полной перестройке и национального мировоззрения, и государственного устройства с труднопредсказуемым итогом. Для подобного понимания истории требовались все же некоторые политические основания. Концепция Миллера о призвании скандинавских варягов и их последующем растворении среди славян могла бы получить признание, скажем, если бы в 1809 году Россия захватила бы не только Финляндию, но и всю Швецию целиком. Но таких оснований не было, не появились они и впоследствии.

Так что нужно подчеркнуть, что политические мотивы, ярко проявившиеся уже в первом споре о варягах, были весьма и весьма вескими. Победа русского национального нарратива, сформулированного тогда киевским «Синопсисом», имела свои причины. Это была именно победа национального исторического нарратива, теснейшим образом связанного с государством, его существованием и суверенитетом, а вовсе не победа одного гениального Ломоносова над «немецким засильем».

Правда, нужно отметить еще два обстоятельства. Во-первых, победа нарратива была куплена довольно дорогой ценой отказа от научного подхода в истории, что стало потом одной из особенностей русской историографии. Научные аргументы допускались в той степени, в какой они не могли повредить нарративу, как-то подрубить или повредить его основные опорные столпы. Это сильно замедляло и затрудняло развитие русской исторической науки, поскольку за каждую сферу применения научной методологии приходилось вести нелегкую борьбу, поскольку дамокловым мечом над такими работами висело ломоносовское «…нет ли в ней чего России предосудительного».

Во-вторых, как бы там ни было, а Миллер нащупал главное уязвимое звено всего русского исторического нарратива – призвание варягов. Это настоящая ахиллесова пята в нем, в целом весьма удачно скроенном и крепко пошитом, потенциально способная подорвать всю его конструкцию, ибо если допустить, что варяги были шведы, насильно навязавшие свою власть или же пришедшие править по приглашению, то от этого допущения рушатся основные опорные столпы национального мировоззрения.

Причем возникла непростая и очень напряженная ситуация: одного лишь отказа от научного метода для защиты этой ахиллесовой пяты недостаточно. У любого национального нарратива есть также своего рода экспортное применение, то есть он должен в определенной степени, целиком или частично, признаваться и в других странах. Если же просто провозгласить, что варяги – это славяне и никаких шведов в Руси от Черного моря до Балтийского никогда не было, не утруждая себя доказательствами и ссылками на письменные источники, то этот вариант в Европе принят не будет с вытекающими политическими последствиями. Далее, просто отгородиться от Европы и ее исторической науки также не получится, поскольку с европейскими странами были и остаются интенсивные политические и экономические связи, многие русские учились и учатся в европейских университетах. Таким образом, всегда существуют каналы, через которые европейцы могут «смущать умы» русских людей явным несоответствием свидетельств письменных источников с утверждениями из «Синопсиса» или какой другой работы. Из этого также вытекает и «чего России предосудительного», и различные политическими последствия.

Миллер, таким образом, бросил вызов русскому историческому нарративу, заставив его сторонников заняться интенсивной работой на тему того, каким образом создать научные основания для славянства призванных варягов. Сам Миллер пал в неравной борьбе, но его знамя вскоре было поднято другими исследователями, охочими до смущения русских умов.