Фаталитет Повесть в пяти частях

1. Фаталитет

Je suis èreintè comme un cheval de poste.

Я заморен как почтовая лошадь.

Неслыханная свобода, которою я пользовался, наводила на всех уныние. Но я более не перемещался. Путешествиям был положен конец. Диковинные деревья произросли на каменистых тропах.

Оказывается, я не хотел писать никому. Как была приятна иллюзия. Пишешь письмо, представляя себе человека. Блестящее представление, все в белых одеждах, только автор щеголяет в черном костюме, финал, к вашим услугам, ваш покорный, ваш непокорный, вечно ваш (tout à vous) с поцелуями у ваших ног. Преданность, галантность, игривость, фривольность. Мне отвечали редко. Я казался всем алхимиком, знающим рецепт, якобы для меня не представляет труда.

Довожу до вашего сведения: мне требовалось многого.

В конечном итоге более других это понимала Индрианика. Один (только) человек, который не существует, является в разных обличьях под разными именами – говорит о том же. Кому как не автору не приходится скучать.

Распорядитель ненавидел меня. Он любил говорить и плохо понимал изложенное на бумаге. Юный Старец Изрекающий: нулевые истины, неизменные и постоянные, и не помышляющие об Абсолюте. Моим временем он распоряжался по своему усмотрению, – Распорядитель. Веселый житель держал меня в четырех стенах, отпуская на время только в пыльные коридоры чужих исповедей. Они не станут моими. Слова и слова. Слуги и господа. Слово. Слуга двух господ. И прочие отношения.

Итак, в чине триумфатора я приближался к истине угрюмой.

Следовало бы сделать сноску и пояснить выгоды триумфального отступления. Всему свое время. Чисто выбритого читателя, имеющего представление о выправке, сроках ношения ментика на левом плече внакидку, шрамах, отступлении и терпеливости, – жалую шпорами!

Веселый житель поселился во мне и старался без особенной надобности не отлучаться ни на минуту. Сделай я шаг к двери – и веселый житель (дремавший?) напоминал о себе голосом монотонным печальным: «circulus viciosus». Заколдованный круг, вписанный в четырехугольник. Функция веселого жителя – возводить невидимую преграду, вызывая в глубине существа моего истерическую рябь на мраморной глади: засохшие деревья ли – не лики на древе февралей, рефалей, – и застывшие травы, Натали, Фатали, голова идет кругом, черный пес скалит пасть, будет преданным другом.

Когда мелодия трогает сердце, бездна оказывается неглубокой.

– Сколь призрачна дружба, – твердит Распорядитель, – как раз то, что сближает души, служит затем верную службу бледному бескровному (словно удушение) междуусобию, особенно, когда зима! Призрачна, молчите! Они ославили даже ту, которая любила дольше и изощренней, смутные тени, стертые забвением, стертые крохотным лучом прозрения…

О неравенство богов и богинь!

Распорядитель, оскорбленный и раздраженный, скрывается в боковой аллее. А я попадаю в объятия Натали и разглядываю в зеркале открытую короткой стрижкой безжалостным неотвратимостям незащищенную нежную шею её. Грядет поэма песен в двадцать пять… и фортепьяно вечерком. Удаляемся, удаляемся… Неотвратимость неутолимости. Второй час ночи.

Затмение:

я отвергал даже мысли о путешествии, они были такими же ужасными, как желанные гости; желанные гости приходят, когда сам собрался в гости. Приходится начинать с нескончаемого, которое раздражает принужденностью. Однажды вечером у меня был голос смертельно уставшего человека. Я промолчал весь вечер. Ночью я присел на диван и, почувствовав, что засыпаю, произнес: – «Пора покончить с путешествиями».

Слово п у т е ш е с т в и е обладает магическим свойством отгонять сон. Я не смог заснуть. В голове стоял звон скрежет гул первого шага (легиона).

Благодарение ручью, извилистому ручью, фантастическому ручью! Едва слышный в дрогнувшем воздухе плеск (мгновение – и ничто не остановило бы новую бессмысленную битву железного воинства с ослепительно белым драконом), ручей плел незатейливую мелодию, не замечая выгорающих полей, чернеющих полей, заснеженных полей; тускнея, ручей еще верил в будущий свет, но мутная пелена рассеивала самые наивные надежды.

Мы прогуливались с ней у потускневшего ручья. Было довольно холодно, но мы дрожали не от холода. Мы говорили, рассеянно обмениваясь случайными словами, словно необязательными поцелуями: – ломала тростник, чтобы дышать под водой и думать о тебе… – рисовал тебя на клочке промокашки, контуры твои расплывались, я не жалел чернил.

Мы не обратили внимания на место, где совсем недавно журчал, извиваясь, играя кольцами, прохладный ручей; её маленькая ножка проколола каблуком тонкий лёд и из дырочки пискнуло. Я держал ее за руку, и наши руки давно знали то, о чем мы еще не говорили и старались не думать. Она говорила о странном стечении обстоятельств, о том, что все обстоятельства текут к одному морю, теплому морю (прохладных глубин), о теплоте (было холодно, руки замерзли, хотя мы дрожали не от холода). Мы шли всё быстрее, хотя я и не замечал этого, но она раньше меня поняла, что несколько деревьев, сбившихся у дороги то место, куда я стремлюсь, и всеми силами она вела нас именно туда.

Мы остановились среди деревьев и потянулись друг к другу. Холодные губы, щеки, ломающиеся с раздражающим треском пальцы в пуговичных петлях.

Теплота не бывает мгновенной: в ней тысячи бесплодных часов ожидания прикосновения, тысячи пасмурных дней ожидания шепота, тысячи горестных лет ожидания конца (…, – говорила она, поднимаясь с земли, застегивая пальто, – …?).

Я прекрасно слышал её, но молчал, сохраняя на лице выражение невыносимого счастья, словно мне, герою мимолетного сна, наяву готовились вручить с медлительной торжественностью изумрудный орден ящерицы.

Фаталитет!

Натали (la parfaite amie) спустя несколько лет в дружеской компании: «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». И потом долго смеется, ибо объяснения прозвучали бы оправданием, толкованием.

– «Фаталитет!» – с презрением бросила в гущу внимающих насмешников Индрианика.

С Натали у нее были свои счеты. У каждой был свой крест, свой перекресток. Я же благополучно отворачиваюсь, предпочитая норд-норд-вест.

Белый дракон нервно подрагивает хвостом, железное воинство переминается с ноги на ногу. Над тяжелой дверью некое подобие герба Крестоносца: ящерица на изумрудном поле (с отбитым хвостом) и застывший в полете тяжелый осенний лист, остальные детали герба не угадываются, хотя Крестоносец и придирался к каждой мелочи. Хотя Крестоносец и придирался к каждой мелочи, Острогляд не обижался: он понимал природу раздражения своего покровителя, молча сносил насмешки. На исходе второго тысячелетия Крестоносцы особенно жестоки и немилосердны, думал Острогляд, да и всегда они отличались непреклонностью. Крестоносец отпустил Острогляда в свою комнату, где того ожидала угрюмая муза, а сам принялся за скудный ужин. Он видел сквозь цветные стекла высокого окна каждого, кто безликой дрожащей точкой возникал на горизонте и, медленно увеличиваясь до размеров собаки (чаще всего это были именно собаки – отсюда и эталон), подходил к дому Острогляда.

Веселый молодой человек с яркой внешностью счастливца, прозванный Крестоносцем якобы в насмешку, открыл окно и перевернул блюдо с остатками пищи; собаки, дремавшие у дома, молча бросились к костям. Он долго наблюдал за воюющими псами и поэтому не заметил Индрианики. Острогляд называл ее Ночной Гостьей, Ночницей и боялся необъяснимо, как боятся змеи. Пока Ночная Гостья поднималась по лестнице, ступая неслышно, Крестоносец вернулся к столу, не подозревая о приходе Индрианики, а Острогляд, забывшись в теплом искрящемся тумане, вливающемся в его глаза, терзал ослепительные листы железным пером; на исходе часового одиночества у него получилось следующее: «Две тысячи лет бесплодного течения Слова вспять, нескончаемого Солнца, слепящего немногих, отчаянных исповедей, тонущих в горячем песке, и стоны угасающих глаз две тысячи лет (пока Ночная Гостья с превеликой осторожностью открывала двери в комнату Крестоносца, а Крестоносец ставил тонкогорлый кувшин с райским вином на высокую полку, поддерживаемую двумя сверкающими черным лаком гиппогрифами), – Острогляд выводил мягким пером: – две тысячи лет гипнэротомахии, покоя и сна, вожделения и движения, бессилия и волшебства; две тысячи лет плывущих в сладостном скорбном потоке сверкающих тел, вспыхивающих губ, ищущих рук и переплетающихся голосов, остывающих две тысячи лет».

– «………», – презрительно бросит Madame Lamort, перечитав сочиненное Остроглядом.

Острогляд пока продолжает, а Ночная Гостья уже говорит: «Ты ждал меня?» Она опускается в кресло, а Крестоносец ставит на маленький столик тонкогорлый кувшин с райским вином и не перебивает Индрианику, пока она говорит, медленно говорит, наслаждаясь тишиной и своим тихим триумфом.

– Я добилась своего. Проклятый лабиринт зеркал, лабиринт расставаний и прозрений, прохладное блаженство отражения девственного сна; я рисковала своим обликом, своей внешностью, своим будущим, своей репутацией. Ради тебя, мой сумасшедший упрямец… Что мне от этого? ни славы, ни удовольствия, а тебе так приятно нести свой крест, не выходя из этой башни, заселенной мерзкими веселыми жителями и невежественными грубыми распорядителями. Сама не понимаю, зачем я столько делаю для тебя. Острогляд влюблен в меня и даже сам пока об этом не знает, а я знаю и предопределяю: он придет ко мне слишком поздно и найдет холод-холод-холод… Бедный мальчик придет слишком поздно. Теперь – тебе: завтра вечером. Предупреждаю, мои друзья будут рядом. Я не хочу показаться кому-то сводницей. Всё произойдет случайно. Ряд обязательных случайностей. Твоя очаровательная монахиня еще не знает, что попала в мои сети. И ее присутствие неизбежно, как неизбежны ее слова, внезапное головокружение после танца. Всё решится в один вечер: или она потеряет голову или вернется в свой монастырь. Последнее: не вздумай являться со своим оруженосцем, исключим сразу же такую неприятную случайность; тем более что твоя монахиня его знает. Всё, милый.

Крестоносец еще некоторое время смотрел на Ночную Гостью, но она, пригубив фиолетовый бокал, прислушивалась к ощущениям, – тогда Крестоносец стал перед нею на колени, не поднимая глаз…

2. Затмение

Nous ne somme pas au monde. C.

(Нас нет в этом мире.)

– Я не хотел бы случайной встречи. – Ты смешной! – Этот вечер будет долгим и принесет мучения. – Но ты любишь мучения. – Я начинаю плести чепуху, выбирать и угадывать, у меня дрожат пальцы, я перехожу из одного дома в другой, меняю лица, стараюсь не забывать печальных обстоятельств последнего визита и сдерживаюсь, чтобы не запеть. – Тебе нужно поскорее уехать из этого города. – Стража у городских ворот настроена против меня…

Крестоносец (проклинающий пророческую кличку) подошел к дому Острогляда в сумерки, трудно было отличить тропинку от садовой калитки и ни разу не споткнуться, молча – как и подобает герою, с отвращением отвергающему комические оплошности этим вечером, прекрасным осенним вечером, так близко отстоящим от зимы. Зима безжалостна и милосердна и угадывает уготованную ей жертву с точностью ясновидящей особы с ироникопоэтическим именем Tristes tropiques (печальные тропики – плод мыслительного рефлекса Острогляда).

Медлительность в сумерках незаметна, хотя у постороннего наблюдателя вызывает подозрения: что-то происходит, зловещий участник раздумывает, взвешивает последствия случайного шороха и необъяснимо точного движения левой руки к пряди волос, сужающей кругозор. Фантазия постороннего наблюдателя бегло дорисовывает значения ряда других (несущественных, несуществующих) жестов, угрожающего поворота головы в его сторону и призывает к бегству.

Может быть, именно звук чьих-то торопливых шагов приводит Крестоносца в чувство, и он не решается заходить этим вечером к Острогляду, на скорую руку придумав опасения по поводу возможного присутствия этим вечером в келье Острогляда упругих прелестей Tristes tropiques (стесняя, балагурить? Увольте). Ни к чему, думал Крестоносец, гнать почтовую лошадь, допишу послезавтра в другом мире, где самолюбие дешевле чернил, а чужие музы не вмешиваются в споры с призраком: о, как сказано.

Ряд симультанных видений: левое крыло собора между тремя и четырьмя часами (удобное место) в ожидании красного (предупреждающего, запрещающего) шарфа из мрака арки; степень триумфа имитатора убийства, равная степени погружения в сон, в умиротворенность (преступной) необратимости обладания, в очистительный огонь вспышки – пламенеющий мрамор ненавидимого тела.

Все краски далекого сада в конце вечности, обратившейся в безвольный пепел: дар молчаливого сочувствия у пламени небольшого костра, о как не успевает (запоздалый импрессионизм) ослепительное пятно метнувшейся фигуры в глубине прошлого священного сада: поздно, поздно, благодарю, огонь будет долгим – пепел вспоминается долго («смертный полет»), но ты любишь мучения…

Unknown French painter of the 16th century? Portrait of an Unknown Man… Oil on panel 48,5x32 cm… (Неизвестный французский художник 16 века? Портрет неизвестного мужчины… Масло на панели…).

Сдержанность и спокойствие перед неизвестным (непознанным, непознаваемым, – продолжил бы Острогляд); левое крыло собора около четырех (укромное место: ветер, мокрый снег) в ожидании вспышки запретного шарфа из мрака арки чужих триумфов (мрака случайной комнаты, позднее, после шести): этот вечер будет долгим и принесет мучения; надейся; до скорого (как болит надрезанное благословенным норд-норд-вестом ухо)…

Левое крыло собора около четырех далеко – этим прекрасным осенним вечером, таким далеким от вечера мокрого снега и неопасного ветра. А полукруг колоннады собора – тот же издевательский сарказм заколдованного круга, напоминание.

Опьянение норд-норд-вестом, сигарета гаснет: мокрый снег, сногсшибательное укрытие, которое не укрывает от тихого хохота черного провала арки несовершившегося триумфа. Крестоносец выходит из укрытия (я начинаю плести чепуху), переходит дорогу: будет то, что будет.

Мокрый снег, норд-норд-вест, симультанность наивна: видимость границ, когда ненависть к красному шарфу безбрежна (отнюдь не имитация ненависти-любви), кафе рядом, но с видом на ист. проспект, а не тесную холодную арку; кофе не обжигает, между двумя глотками: тебе нужно поскорее уехать из этого города…

На расстоянии замерзающего дыхания красный шарф представляется святым, под ним доступная неправедным грезам артерия фантастического сна, сраженного неосторожным прикосновением («Гипнэротомахия…»).

– Поздравляю, мой мальчик, ты предпочел кривые зеркала памяти кривым серпам Памяти, ты не соберешь урожай, но рассмотришь стадии развития плода, я пью за твою наивность.

Распорядитель, посветлевший и помолодевший, вынырнувший из боковой аллеи. Лишняя чашка кофе, оказывается, предназначалась ему. Распорядитель распоряжается… Он заполняет пространство веселящимися гостями: обязательный уродливый шут и обреченный король мгновения и глупая красотка, королева мимолетного взгляда… множество смазливых мордашек и отчаянно смелых декольте. Волшебная бутылка шампанского…

– Пью за твою жестокость…

– Команду к канонаде!

– И за самое пленительное на свете наслаждение – наслаждение ложью («нулевая истина, неизменная и постоянная, и не помышляющая об абсолюте»).

Неслыханная свобода, которою я пользовался вовсю, наводила на меня угрюмость.

– Что-то со мной произошло прекрасным осенним вечером, Мефи; солнце ли жгло пуще обычного, портреты, неясные портреты ли блуждали в жарком воздухе, дурацкая штука память, я не узнаю лиц, хотя знал их прежде; не ты ли населил мою жизнь множеством безумных, рассеянных, самовлюбленных, насмешливых, дерзких, полых, угрюмых гостей? Некоторым из них я дал имена, но тела их рассыпаются в прах при легком прикосновении яви.

Мефи торжествующе улыбается, разливая шампанское по фужерам. Индрианика подхватывает фужер и приближается ко мне. Древний анекдот из ее уст звучит принужденным предупреждением, она фантазирует с неявным для меня умыслом, смысл анекдота ускользает и витает над веселящимися бесплотными гостями; я позволяю себе усомниться в уместности древнего анекдота, как и в естественности помыслов Индрианики, лепечущей на языке Tristes tropiques: «Не убоявшаяся постоянства разлук, следовательно, изучившая науку наслаждения вечным ожиданием; через десяток лет она была настолько совершенна, что воображение ее владело неимоверными расстояниями; он блудил с десятками разноязыких пленниц, а она плакала в ночи от неизъяснимого блаженства… Варварская пехота, ворвавшаяся в ее покои, с грохотом повалилась на колени, узрев в содрогающейся на высоком ложе пылающей плоти высшее божество».

Именно эта заминка (соль древнего анекдота!) и трехдневные жертвоприношения и странные обряды спасли империю от разгрома, а ее мужа от нежелательного упоминания в послужном списке… Мефи хохочет: «Воображение и фаталитет! Вообразите себе, какова встреча, каково пересечение! Искусный вообразитель, таким образом, обречен на милость Индрианики!»

Индрианика, улыбаясь, допивает шампанское, левое крыло, крыло собора около шести и сумерки разглядывает она в нестерпимо чуждых зрачках. Зрачки Индрианики опалены протуберанцами невидимого солнца (фаталитет), затмение: мы запутываем друг друга опасными разговорами (прелюдией), заранее заключив договор о неприкосновении (непроникновении). Слишком откровенна Индрианика, договор скрепляется запретными воспоминаниями, упоминаниями о первом слове; каково разочарование Мефи, деликатно устремившегося в толпу танцующих, уверенного в несомненной передаче власти… По замедленному ее шагу я понял, что прогулке конец; следовало бы понять: приличия (самая усовершенствованная их форма), приличия и независимость шага, и хладнокровие (подлинное), желательно что-нибудь обидное для Индрианики напоследок (этим прекрасным осенним вечером) из укромного укрытия левого крыла собора.

Крохотные белые драконы изредка залетают в левое крыло собора напоминанием неизбежной веселой битвы в черте circulus viciosus; легионы сумерек безмолвно стекаются на крохотную заколдованную долину между левым крылом собора и аркой мучительного триумфа: жаждущий света, покойся во тьме (музыки шаг угрюм); что еще стынет в этой зиме: мальчик? рефаль? июнь?.. Смотришь, гадая, июнь, рефаль, зимние чудеса? Или ночной холодный вокзал выпустил черного пса? Жаждущий света, покойся во тьме, да не страшит оскал; черный пес кружит по зиме, стынет ночной вокзал.

– Я не в тебе, – смеется Веселый житель, – я вокруг тебя; передвигаясь, ты постоянно находишься в центре и никогда не ступишь на окружность, поэтому – я повсюду, я неуязвим, пусть воображение и подсказывает тебе самые изощренные способы моего уничтожения; вообразив, а затем и поверив, ты будешь вынужден верить и бояться меня каждую минуту, испытывая, однако же, и беспокойство при моих длительных отсутствиях, при моих разъяснениях… Теперь постарайся заснуть, повторяя экзотичное имя, равноудаленное от левого крыла собора и от приближающейся к тебе истины угрюмой…

По замедленному ее шагу я понял, что прогулке конец. Крохотная заминка и Индрианика спокойно рассматривает трофеи: медленный свет нерешительности и вспышку страха прощания, поглотивших левое крыло собора и озаривших вечную пустоту проема арки неминуемого триумфа прекрасным осенним вечером. Индрианика скрывается за тяжелой дверью, над которой угадывается некое подобие герба: застывший в полете осенний лист и ящерица на выцветшем изумрудном поле.

P.S. Из индийской культуры: Удовлетворение же они получат после полуночи в позе «индрианика» (женщина лежит на спине с расставленными согнутыми ногами).

3. Хроника

Malbrough s’en va-t-en guerre. Dieu sait guand reviendra.

(Малброу уходит на войну. Бог знает, что будет дальше.)

Холодным февральским вечером в теплой келье Острогляда мы лениво обговаривали детали предстоящего темного дела, темного потому, что последствия должны были сыграть в жизни нескольких человек роль, отнюдь не светлую. Несомненно, в центре заколдованного круга стояла весьма известная нам особа, вокруг располагались с неспешной чопорностью откровенные злодеи, юные глупцы, залгавшиеся честолюбцы и пр. Не очень много. Я не собирался никому мстить. Хвост у ящерицы отрастает весьма скоро.

Меня несколько раздражала манера Острогляда делать пометки на бумаге, когда кто-то устно выстраивает систему шагов, жестов, фраз. Я оборвал речь на полуслове, отнял у него лист и представил себя дураком. Острогляд явно посмеивался над моей излишней серьезностью, угрюмой и непреклонной.

Как полезно бывает вовремя убраться на запасную позицию самоиронии.

Каллиграфические экзерсисы Острогляда были предупреждены вытянувшимся в струнку, но сохранявшим даже в написании лукавство, затянутым в иноземный мундир словом диспозиция. Далее без околичностей начинали свой марш бесчисленные колонны:

первая колонная марширует и смешивается с признаками пейзажа для финальной картины; вторая колонна марширует по направлению к Петербургу (изначально – болоту), где и погрязает; третья колонна, маршируя на месте, защищается от прямых лучей солнца Revue des bèvues; четвертая колонна отступает в беспорядке, смешивая теплые и холодные тона; пятая колонна марширует к Авиньонскому кварталу, теряя лучших стрелков; шестая колонна марширует по глади морской (мрамор), предварительно обернув подкованные каблуки полотном захваченных вражьих знамен; седьмая колонна марширует, сверкая штыками и трепеща; восьмая колонна марширует подобно второй; девятая колонна, маршируя в ущелье тесном строфы, подчиняется фатуму благозвучия; десятая колонна марширует в направлении Bataille des Centaures et Lapiti (Битва кентавров и Лапити)…

Боже, какой дурак, думаю я, а вслух произношу неожиданно: «Недурственно».

– Итак, маршируем, – усмехнулся Острогляд. – Полагаю, во главе восьмой колонны… – И никаких соучастниц… – И никаких… – Думаешь, она приходит домой так рано? – Все равно наши пути пересекутся. – Но что ни говори – она божественна. – Особенно, когда врёт. – Сворачиваем, я знаю кратчайший путь. – Ну и темень! Долго еще? – Час сорок с небольшим. Поправка на темень. – О чем ты будешь говорить с ней? – О поэзии. – Печальных тропиков?

Печаль ее мимолетна, одного прикосновения-шепота: войны не будет, – так мало… Я разглядываю в зеркале открытую короткой стрижкой незащищенную шею Натали: как невесомо ее тело, подавшееся ко мне от зеркала; почему она закрыла глаза? Сегодня ничего не будет, что-то со временем (в открытую форточку холод не входит), время бредит, а часы бьют два раза, нас двое, следует запомнить каждую подробность в ее зрачках (затмение).

– Тогда было по-другому, представляешь, мы верили в бога, а он оказался сводником, я не знала, что так бывает; ну что же, я пойду, пожалуй, пойду, не надо: второй час ночи, третий…

Затмение.

Глупо стоять на перекрестке, Сильвио, оставив теплое кафе, не имея определенной цели; ничто не совершается без нашего участия, даже если мы застыли, но только не на перекрестке. Улица, по которой ты пойдешь, и, пересекающая ее улица, по которой не пойдет никто; дождешься дождя и вернешься в кафе, где ждет терпеливый и участливый Мефи, заранее заказавший лишнюю чашку кофе. Две тени скользнули в проем между домами, долетевшие обрывки разговора: «…будешь говорить с ней? – о поэзии… – печально».

Автобус чуть не перекинулся – на такой скорости поворот – и никакого вскрика ужаса: пассажиров всего – Сильвио, старик впереди и уснувший сбоку (даже не упал); теперь-то поосторожнее. Двери с трудом открываются, еще несколько человек в такой поздний час, почему-то красотка села далеко от Сильвио. Черная шляпка, черное пальто и смертельно опасный красный шарф, красный шарф его гипнотизирует, даже полусон, какие-то разноцветные облака и непостижимое множество переплетающихся стеблей-мазков, растущих, извивающихся вверх – к ломящим надбровным дугам полусна…

– Простите, – вспышка красного шарфа перед носом Сильвио.

– Да… Да…

– Он пьян и говорит всякую чепуху, а я устала…

Она – под защитой Сильвио?.. или красного шарфа?

– Позднее время? Я задержалась в гостях, небольшое дело…

Сильвио, пользуясь правом собеседника, рассматривает ее губы, пухловатую нижнюю и тщательно выточенную верхнюю…

– Пустяки, я так мало бываю на воздухе, что радуюсь любой возможности…

А кто придумывает имена? Мы привыкаем к именам, даже если ненавидим. Если бы можно было самому… Обыкновенный человек гнушается вымысла и держится обеими руками за свое единственное имя, сотни привычек привязывают его к реальности,

только глупость иногда позволяет побыть королем…

Ну а безрассудство – тоже с позволения глупости?.. Безрассудство – некая предопределенность, природный фаталитет.

– Укроемся в свет фонаря, теплее… Что-то подсказывает мне – дома меня поджидают… это неприятно… старые долги, но почему именно женщина должна распутывать клубок? даже если запутала того, другую, третьего?

Гибкие женские пальцы справляются с клубком быстрее, мужчина предпочитает разрубить, разрезать.

– В такой поздний час, но я действительно боюсь, я давно не боялась, кто-то ждет меня, ждет от меня признаний и получит истерику в такой поздний час, потому что я не хочу признаваться.

Сильвио берет ее под руку: мы идем по берегу, и волны разбиваются рядом, они мне не знакомы, а я и не требую от тебя признаний, берег – начало суши, а суша (твердь) – это Бог, тогда как океан – дьявол… Она тихо смеется: «Схоластика?»

– Мой древний друг, – улыбается Сильвио, – величает меня Крестоносцем. Крестоносцы сильны, но не в схоластике, у них не хватает воображения даже для сочинения имен окружающим.

Она чуть прижимает его локоть: «Давая имена, мы получаем власть. Я придумала тебе имя и только тогда села рядом с тобой. Приоткрой форточку, накурено, потом покурим, а сейчас я оставлю тебя на минуту-другую, можешь пока приготовить кофе».

Сильвио лежит и видит себя в воображаемом зеркале потолка спокойным и удивленным. Кофе остывает рядом на столике. Мотивы сюжетов старых мастеров живописи, думает Сильвио, приглушив свет, и собирается в кухню готовить новый кофе, в дверях он сталкивается с ней, она с настороженной улыбкой проходит мимо и забирается с ногами на диван.

Боже, какой дурак, думает Сильвио, все еще думая о кофе. А она откровенно любуется собой, поворачивается к нему, поднимаясь на коленях, спокойно (в союзницах – тьма) распахивая халатик, опускается на спину, откровенно любуясь собственной медлительностью.

Даже во вневременные мгновения мы – без имен и прошлых мгновенных, часовых, годовых колец (пробивающийся к теплоте и наполняющийся соками растаявших зим – росток), угасающий и вспыхивающий ритм покоя, – ослепительное во тьме (происхождение мрамора) упоение страхом. Явление природы, шепоток: метафора и страх – только прелюдия страха перед пустотой (воспоминания) завтра; интонации стона (она слышит себя, упивается собственным стоном) непредсказуемым – каких струн коснутся поющие пальцы; только что знавшие несколько тысяч слов (начиная с: она и он) и забывшие…

Только вселенная – О – пульсирующая, суживающаяся… Мгновения – интонация вселенной жалоба ручья, мгновение – торжество птицы, мгновение – удивление и угрюмая ласка, скользящая к налившемуся соску – конец прелюдии (она явно любуется сумерками своей вселенной изнеможения), вспышка, смертельное сдавливающее кольцо ее рук, словно миллиарды мгновений покоя таили этот гибельный ритм, предсмертное – О – живого: и голос и стон едины (не потому ли ангелы считаются бесполыми? Мы – ангел, из нас две капли сливаются в единую песнь – всё звезды, всё млечные пути – всё единое тело, всё – теперь покой).

Глаза закрыты, дыхание исчезает, но Сильвио видит даже во тьме: какому старому мастеру живописи снилось это? – думается много часов, дней, снов, слов спустя. Сильвио видит во тьме упавший у дверей предупреждающий красный шарф.

– Кто тебя караулит дома, Индрианика? – спрашивает он её, откровенно любующуюся собой в воображаемом зеркале еще дрожащего воздуха.

Воздух полон видений, трехчасовое ожидание, бесплодное ожидание Острогляда – повод для хоровода бесплотных видений. Пугая случайных прохожих, Острогляд, прохаживаясь перед запертой дверью, довольно громко излагает диспозицию неутихающей битвы: «Одиннадцатая колонна марширует к погребку Ауэрбаха под прикрытием тьмы веков; двенадцатая колонна марширует, понурив головы, сквозь видения счастливых прошлых лет, подбадривая молодецким генеральским – J’au peur (Я боюсь); тринадцатая колонна марширует согласно конъюнктурным соображениям друзей угасших лет; четырнадцатая колонна марширует подобно второй и восьмой, а достигнув цели, совершает угрюмый маневр, маршируя к зимним квартирам предгорий гордого Кавказа; пятнадцатая колонна содержится в резерве, укрытая от неприятельского внимания левым крылом собора… Die erste Kolonne marschiert (Первая колонна марширует)…

Лукавый хохоток Мефи.

– Прогулка должна быть безмятежно пленительной, со множеством переулков и даже тупиков, а ваш марш к крепости обречен на неудачу, дорогой мой Сильвио. И вы не воспользовались блестящей возможностью…

– Мне, стало интересно, сломает ли сильный ветер ветвь у моего окна? Я забыл о своем намерении, – оправдывается Сильвио, грея ладони о горячую чашку с кофе.

– Чудно… Как только не оттягивает человек своей естественной кончины, – с наслаждением произносит Мефи, отставляя пустую чашку, поднося зажигалку к сигарете.

4. Отступление

J’en suis fatiqueè. Pars.

(Мне скучно. Уезжай.)

В эполетах дождя волны желтых колонн входят в город, и лето уходит, и во влажной листве облетающих крон солнце бродит, растерянно бродит.

Каждую ночь я возвращаюсь к мысли, что прощание может быть долгим и мучительным. Бархатная протяженность ночи хранит эту мысль, не дает ей потускнеть. Я вслушиваюсь в легкомысленные печальные напевы, чтобы отчаяние не властвовало мною безраздельно. Неслыханная жуткая свобода слоняться по дому, стараясь не глазеть по сторонам, но только перед собой. Иногда удается так прожить несколько ночей. И все-таки встреча неизбежна, я не в силах поднять глаз, когда знаю, что он смотрит. И вот мы встречаемся взглядами, я застываю, я более не волен в своих словах и поступках, я только с ужасом жду приказания веселого человека, который старательно повторяет мои движения и смеется над моим страхом. Взгляд его ночь от ночи печальней и тяжелей, я знаю, он подбирает слова, слова приказания…

– Случайная последовательность событий, – говорит Мефи, – еще не проявление неизбежности, тогда как прекрасный осенний вечер, вписанный в полукруг колоннады собора, – только оскверненное воспоминание; Tristes Tropiques тоже оперирует воспоминаниями, и потому ее пророчества столь безжалостны, но пророчества это несовершённое будущее; мне мало охоты тебя утешать, обратись к логике… В глубине священного августовского сада укрытые зеленью прощальной листвы вы смотрели, помнишь, на мелодраматическое огненное аутодафе поверженного железным славным воинством белого дракона; обратясь в пепел, он получил свободу, вы же, несвободные, с упрятанными в клетки сердцами и не рождёнными помыслами, говорили о прежнем; ты – с ужасом перед неизбежным прощанием, она – с тоской после вымышленного прощения. Прощайте и будете судимы. Ожидания прощальной листвы. Ожидание неслыханной свободы, а неслыханная свобода и есть искушение. Далее – падение, увядание, тление. А в небесах вырвавшийся на свободу пепел уже складывал новые имена, которых ты не видел, увлеченный ее последней улыбкой.

Поздней осенью мы прогуливались с Мефи по набережной полноводной реки в пятнадцати минутах ходьбы от моего дома; совершенно не сговариваясь, мы подняли воротники плащей, не укрывавших от редких жестоких порывов ветра.

– Логика должна подсказать тебе, – отворачивается Мефи, что наивно ожидать практических плодов от поэтической реальности. В глубине священного августовского сада теплым вечером разгорается долгий огонь, раскаляющий прутья клетки, воспаляющий кровь; все дожди, угрюмые ветра, холодные звезды не достигнут долгого пламени, которое и есть неотвратимость; она согласилась, не правда ли?

– Да, неотвратимость. Согласилась, чтобы восстать, понимая вымысел надежд и фантастическую мгновенность помыслов: какое сердце? Какой век? «Не ищи живую среди мертвых», – говорил ее взгляд.

– И вы в глубине священного августовского сада без имен, без слов шли, медленно шли навстречу друг другу по мосту обретающего плоть предчувствия.

Необъяснимый Мефи. Он даже не принижает (в противоречии с каноном; в противоречии ли?), находя иное искушение, более пленительное и долговечное. Негласный уговор наш подразумевает неиссякаемость моей неслыханной свободы, неиссякаемость источников моей неслыханной свободы под сползающим небом зимы, под барабанной дробью входящих в город желтых колонн.

В глубине священного августовского сада погаснет год, а мы забудем и лица, и год, и сад, чтобы не узнать друг друга на зимнем перекрестке, у левого крыла собора, в случайном жилище, и диковинные деревья произрастут на каменистых тропах, от чужого смеха зашелестит листва, и сквозь новую листву будет ослеплять, безжалостно жечь заколдованный июньский круг.

Стрела пустынной набережной устремляется в бесконечность, теряется в пасмурном небе. Терпение Мефи иссякает, в последний раз глянув на серые воды медленной реки, он предлагает заглянуть обогреться к известной ему особе. Так мы оказываемся в просторной кухне ясновидящей особы с ироникопоэтическим прозвищем Tristes Tropiques.

Погасший год, утраченные воспоминания, неслыханная свобода, которая и есть искушение, архитектурная обязательность логики, услаждающая глаз, – все это занимает меня не долго. Дольше – высокая полка, поддерживаемая двумя сверкающими черным лаком гиппогрифами. Мы с Мефи располагаемся на длинной деревянной скамье и молча наблюдаем, как прорицательница разливает по длинным фиолетовым бокалам свой знаменитый напиток, возвращающий молодость.

– Рецепт эликсира достался мне вместе с пустым благоухающим флаконом от французских духов в наследство от прабабушки, блиставшей в свое время в салоне герцогини де Шуазель, – с улыбкой произносит Tristes Tropiques.

Мефи не притрагивается к бокалу. Я медленно выпиваю, смакуя каждый глоток.

Все ближе ночь и Tristes Tropiques с ее невинными фразами о золотом сечении ночи, по обыкновению она берет мою левую ладонь и заговаривает о двух женщинах, которых мне предопределено любить, dead blank (мертвая пустота), гибельные последствия неудовлетворенной страсти, участь угрюмца перед веселием лика в зеркале почетного отступления.

– Потом две женщины вымыслят третью, – сухо добавляет Мефи, – и она получит самые утонченные, самые безнадежные страдания посреди зимы междуусобий. От нее и натерпишься… Нельзя любить идеал, тем более им хвалиться, свешиваясь с крепостной стены.

Мефи придвигает мне свой бокал, и я, не задумываясь, залпом выпиваю волшебный напиток.

Конец вечности, погасший год и, между тем, внезапное веселие лика в тусклом кухонном зеркале: предвкушение стремительного течения крови в венах, невзирая на мистическую власть веселого человека. Пусть демон путешествия и ангел покоя спорят в прихожей над душой умершего, над бренной оболочкой возрождающегося: не душа, а все-таки плоть покинет обозначенные неизвестно кем пределы и надолго сосредоточится на земном, сыграет с февралем в август, а со случайным прохожим в раздраженного двойника; какие бы воды не стремились к морям – тысячи лет течения Слова вспять возвращают меня на старую дорогу, играющую с первой встречной в перекресток.

Я задумчиво рассматриваю Tristes Tropiques сквозь фиолетовое стекло пустого бокала, и до меня издалека доносится беседа, начало которой я пропустил, углубленный в собственные думы.

– Здесь обратная сторона трагедии, – с увлечением говорит Мефи, – не невозможность, а угаданные слова и последствия; что может быть скучнее? Тогда как непредсказуемость любви только и способна лишить тело веса, а не раздавить его на земном ложе.

– Да, я подождала, пока он задержится в соседних пространствах, за стеной, – заговорила Tristes Tropiques, явно продолжая ранее начатый рассказ.

– Я подошла к окну, надавила плечом на раму, чтобы не было скрипа, открыла окно, взобралась на подоконник, потянула рукой платье со спинки стула (вспомнив, что…) и мягко опустилась на землю. Я сразу же повернула за угол дома и побежала по темной улице, все быстрее и быстрее, совершенно не задумываясь, что меня могут увидеть, окликнуть, прохохотать вслед, я бежала против течения теплого ветра и улыбалась и чувствовала, что улыбка придает волшебные силы моим ногам. Когда оставалось совсем немного до моего дома, я вдруг услышала бегущий за мной голос, голос пел песню без слов и смолк, как только я, испугавшись, застыла на месте. И тут же я засмеялась, странно догадавшись, что голос не за спиной, а во мне, и побежала, чтобы дослушать, запомнить.

– Нагая дева, бегущая в ночи, – печально усмехнулся Мефи, какому старому мастеру живописи снилось это?

И я вижу Tristes Tropiques совсем юной, какой я ее никогда не видел, она застывает на бегу, только волнуются, не успокаиваются ее еще длинные волосы, застилают счастливо раскрытые глаза, пока не научившиеся видеть невидимое.

Мефи и прорицательница совершенно оставляют меня в покое, я подхожу к треснувшему стеклу (ни отзвука, ни трепета, ни ран, и призраки зимы несутся прочь сквозь ветви опостылевшего сада), треснувшее стекло – к нему не прислониться, но приглядевшись – угадать странную нелепую гибель Крестоносца (крест трещин на стекле): автобус, перевернувшийся на перекрестке, осколок стекла, надрезавший сонную артерию, совсем не так много крови на снегу. Прохожий сказал: «Я-то решил, шарф у него развязался, а подошел ближе – кровь замерзла».

Внизу во дворе порывы ветра вперемежку с желтой листвой, погасший год, медленно действующий яд последнего письма, medium aevum (средний возраст), неслыханная свобода отступления от августа в февраль, железное воинство и удивительная покорность белого дракона: увы, менее всего почетно оказываться пророком и что-то видеть. Ненавидят не только врагов, долгая мучительная любовь рождает отчетливое желание причинить боль любимому существу, боль невыносимую, а потом кричать от отчаяния (ни отзвука, ни трепета, ни ран), кричать в хаосе разрушающейся гармонии, в глубине священного августовского сада.

Отступление.

J’ai peur! J’ai peur de te perde. (Мне страшно! Мне страшно потерять тебя.)

И наяву был вечер, был палач, случайное жилище и угроза улыбки темной. Я решил: улыбке темной буду палачом и в круг ступил, прикрылся темной маской, мечтая о невиданной награде – живой долине, медленном ручье улыбки темной и подземном токе весенних соков. Но была зима, и сном казалось, что дышало явью: убей и властвуй, век невдалеке черту пройдет, а там – одни виденья улыбок горьких, сумерки и тени усталых казней, только острый луч, черту минуя, настигает руку, убей же, и застынет век. Рука ее во тьме коснулась маски, смотри, смотри – назвавшись палачом, не рыцарем из древней сказки, лелеющим у крепости печаль, – мне страшен воздух, я дышу отравой, вдохни мне слово, что вдыхаешь ты… Но я молчал, палач был непреклонен, и век его закончился давно, он, руку опустив, смотрел в окно: плескалось зимнее холодное вино. Кто был палач? Кто был виновен?

Оказывается, я не хотел писать никому. Кроме вас. Неслыханная свобода обернулась иллюзией, в моей власти было немногое: угрюмая отвага железного воинства в предчувствии жестокой битвы с белым драконом, две-три прогулки, сумерки случайного жилища и отступление.

5. Темные крылья

Ma che`re et douce amie…

Сразу же за сновидением проследовала мысль в светлых, почти прозрачных одеждах, и ветерки нового дня даже не коснулись: радость от неминуемого и долгожданного свидания забудется, подробности не для зрения (давнее предвкушение, предъискушение), узнавание будет катастрофически мимолетным; далее – молчание в такси, оправдываемое долгими улыбками, полными такого греховного значения… Только посмеешь произнести: «Призрак». И: – нет, дорогой, нет, милый, ради всего святого, включи свет, я чувствую себя твоей сестрой; ты же не хочешь, чтобы я удавилась в этой случайной гостинице…

А ее горячее бедро впитывает медлительную ласку странника, она забывает о нем, всматриваясь в запертую на два ключа дверь: танцовщица, готовая выпорхнуть из яви, развеять дурман плавных линий, волн, танцем-насмешкой. И радость забудется, медленные волны реки, растворяющейся в морях.

Сновидение не отпускает молчаливого гостя, там, в глубине длинного коридора единственное окно, выходящее во внутренний дворик, о существовании которого никто не знает, в замкнутом его пространстве дивный голос, милый демон, демон лести, демон мучительной судороги и демон покоя: ни птиц, ни детей. Сновидение не терпит метафор, поэтому мы спешим вырваться из его опутывающих ласк, нас будит серьезность и чужие слезы; вы прислушиваетесь к дивному голосу из запретной страны, но разум растворяет голос в непонятном слове Ангел.

Чуть раньше я отчетливо разглядел перед собой повелительницу вымысла, рожденную внезапным всплеском волны, повелительница не подозревала о гибельных последствиях своей безраздельной власти, тонкой рукой она взмахнула и указала в сторону истока дремлющей реки, и я с изумлением и отчаяньем разглядел дрожащую звезду над недостижимой линией горизонта.

Звезда приближалась стремительно и застыла в нескольких шагах над широким письменным столом, сгоревшим еще до изобретения электричества. Зеленый язычок пламени едва заметно подрагивает, до изобретения электричества еще тысяча лет, несколько шагов к выключателю – вечность, которая пугает, заставляет вздрогнуть сердце смешного мечтательного человека, застывшего в сомнении над столом, человека в нелепой, старой, чужой со споротыми погонами, шинели; подробное описание его в совокупности с перечислением сдвинутой совершенно бестолково к одной стене тяжелой мебели походило бы уже на забытое сновидение, если бы не короткий взгляд на пестрые листы, расползающиеся по столу. В них изумрудная июньская трава и беззаботные ящерицы, шорох легчайших облаков и хрустальные колокольчики ручьев; пасмурной ночью человек этот любуется незатейливой игрушечной вселенной без голосов и людей, любуется, пока ночной холод не возвращает его под суровое сукно явно великой для него шинели.

Значительно позже, карабкаясь по почти отвесному склону во имя великого каприза безымянной свидетельницы еще одного сновидения, я повторял слова одного поэта: «Женщина – царица вымысла». Чтение я откладывал до лучших времен, о которых пока известно только дурное; удивительно, как мы не сорвались. Оказавшись в беседке с китайской крышей, я с беспокойством наблюдал, как свидетельница сновидения ступает по каменным плитам, дело в том, что она была босая, а повсюду сверкали бутылочные осколки. Впрочем, даже во сне я не смел поднять глаз на обнаженную, дивный голос ее плыл в бархатном далеке аллеи. Должно быть, она уже умерла, а голос слышался, – обычная история после самоубийства, – но не имени, ни облика, только голос, удаляющийся, влекущий… Умершие в сновидениях бывают нежны, как не были при жизни: ни лишних слов, ни значительных жестов, отчетливее вспоминаются улыбка и молчание.

Нежность умершей, радующая спящего, уничтожает зародыш мысли о смерти в миг внезапного пробуждения. Остается песнь – тогда, – когда-то приблизившая к мысли в светлых воздушных одеждах, мысли о неизбежном (там нет противоестественности) родстве, – и сблизит нас родство земли. Глубоко под землей (умершие ли?) они плывут, не вслушиваясь в гулкие шаги над ними, плывут, сливаясь в темном потоке, и зрение их извилисто, и полнятся соками корни, горькими соками блаженной немоты и, как же иначе? Заранее разучено: наверху камень, над камнем – свет издалека, стремившийся века и века, и не достигший твоего зрения, и как узнать, сколько горечи было в глазах до смерти, а ныне – корни плетут сети: бессмертные существа – деревья – тела их живы в подземном царстве и над землей, где меньше разгадок, но столько теплых тайн. Пальцы застывают на прохладной коре засыхающего дерева, теперь просто рассмотреть отчаянную вспышку мысли: подземелье – детская игрушка воспоминаний, сохранившегося надземного – низкое земляное небо над давно разрушенным домом, а за намертво распахнутым окном, брошенная в кресло, шинель со споротыми погонами, неизменяющиеся лица, вздрагивающие от быстро взгляда сказочно огромной собаки (бессмертный пес младенческой мифологии) – поразительное чутье к свежести заглядывающего грядущего.

Я не покину сновидения, пока остается надежда остаться в нем навсегда и – наконец – разглядеть темные крылья, уносящие угрюмца в серебристые дали, где пиры вперемежку с чумой. Включи свет, ради всего святого – демон судороги, исторгший из омертвевших уст, как каплю воска, краткую песнь (…всего святого) в замкнутом пространстве внутреннего дворика, и вспышка во мгле темных крыльев ярче последнего крика самоубийцы (…святого) – шепот: что таит прикосновение? – шепот-огонь, пальцы-воздух, память-вода, – стихии, заледеневшие в единый миг. Взмах темных крыльев, и волна земли настигнет угрюмство и песнь, и подземный лай встревоженного пса.

Возвращаясь аллеей недосмотренного сна, я внезапно рассмотрел китайскую крышу нелепой беседки, в которой рождался дивный голос; голос пел имена улыбок, пробивал бреши в непобедимой фаланге ночных заблуждений спящего, начни она свое безмолвное движение – раскаленные копья сомнения, жалости и бессилия уже покачнулись, устремленные в черепную твердь. Голос пел имена улыбок нескончаемого прощания, я различал не слова, а тысячи переплетающихся нитей – ни одной ожившей улыбки, ни одной спасительной подсказки памяти, только отчаяние, похожее на вечернюю усталость слепого. Только отчаяние верный спутник сновидения, отчаяние невысказываемое, длящееся тысячу лет в этой случайной гостинице с неправдоподобно длинным коридором, мерцающей точкой окна в конце, только отчаяние позволяет прикоснуться к приоткрытым губам спящей (в июньской траве, полной ящериц, прохлады живых губ, ветерков дыхания), и бесплотное облако медленно накрывает тенью шепот, шепот спящей: ты мне снился иногда… и там, во сне, я не боялась твоего прикосновения, когда ты робко проводил пальцами по моему лицу, пальцами – словно крылом, и я пела от радости, что мне снится прикосновение крыла и мой голос… глупый сон, такого не бывает, но я слышала свою песню, теперь я проснулась, а у тебя нет крыльев, какая жалость… ради всего святого, включи свет.

Коридор нескончаемей сновидения, в полной темноте странник бежит к распахнутому окну, окну во внутренний забытый дворик, в замкнутом пространстве которого ни птиц, ни детей – только голос, дивный голос, прощальное эхо…

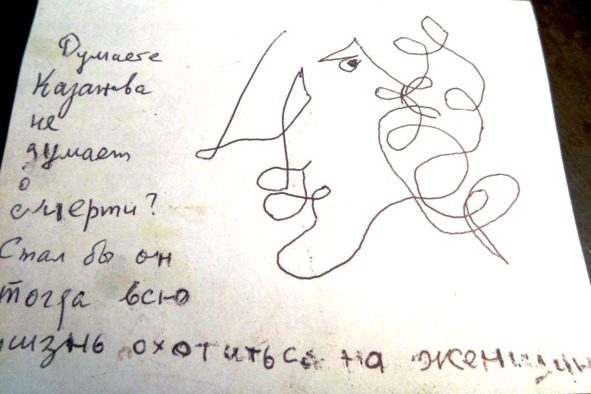

Рисунок автора И. Мазуренко