Глава I От Революции к Империи

В политическом мире произошли настоящие чудеса, и свершены они французской армией. Эта армия являет собой удивительный феномен, который должен привлечь любопытство одних и заставить задуматься других.

Невозможно начать рассказ об армии Наполеона, не осветив хотя бы вкратце ее непосредственную предысторию. Конечно, понятие предыстория относительно, и, очевидно, в поисках истоков можно зайти далеко. Но есть эпоха, не рассказать о которой просто невозможно, – это эпоха Великой французской революции. Армия Наполеона вышла из армии республики, организационно, материально, психологически. Конечно, войска Империи претерпели громадные изменения во всех отношениях по сравнению с периодом революционных войн, но многое осталось постоянным до самого момента падения Империи и в известной степени сохранилось даже в современной французской армии. Наконец, армия революции создала самого Наполеона Бонапарта, взрастила будущую блестящую плеяду маршалов и генералов и в немалой, если не в решающей, степени определила сам факт установления Консульства Бонапарта, а затем Империи Наполеона I.

Наконец, чтобы правильно оценить процессы, которые произошли во французской армии в период революции, необходимо сказать буквально несколько слов о том, что представляли из себя королевская войска накануне падения монархии.

Напомним, что именно во Франции во второй половине XVII века произошло рождение регулярной армии, а сама монархия «Короля-солнца» была самой могучей страной европейского континента. В середине XVII века на территории французского королевства проживало около 20 млн подданных. В это же время на территории Соединённого королевства (Англии и Шотландии) едва 6 млн человек, в Испании немногим более 8 млн, всё огромное царство Московское было населено всего лишь менее чем 6 млн человек! Только Речь Посполитая с её 11 млн жителей, да империя Габсбургов с 12 млн подданных приближались к Франции по демографическим показателям.

Но Франция была сильна не только своим человеческим потенциалом. Благодаря деятельности кардинала Ришелье, а затем короля Людовика XIV сложилось сильное централизованное государство, которое сосредоточило в руках французского монарха огромные финансовые ресурсы. Так к средине XVII века доходы королевства возросли до 100 млн ливров в год, что в весовом эквиваленте составляло около 1000 тонн серебра, или в 5 раз больше, чем в середине предыдущего века. Подобная сумма значительно превосходила финансовые возможности любых других стран, и большая часть её тратилась на военные расходы. Бюджет королевства неуклонно рос в течение первой половины правления Людовика XIV, и в 1691 г. только военные расходы составили 148 млн ливров!

Всё это позволило ввести в войска с 60–70-х годов XVII века регулярное вооружение, впервые в истории обмундировать солдат всей армии, а не отдельных отрядов, как это было до этого повсеместно, ввести единообразные полевые и строевые уставы.

Конечно, униформа того времени была крайне разнообразной и один полк от другого отличался порой неузнаваемо, конечно, несмотря на все регламенты и запреты знатные офицеры привносили в армию элементы феодальной анархии, но тем не менее это уже была основа регулярной армии, с которой будут брать пример армии всех остальных государств Европы. И это не только потому, что французские войска были во многом передовыми, а прежде всего потому, что они были самыми многочисленными и самыми сильными во всём тогдашнем мире.

К 1690 году Людовику XIV и его знаменитому военному министру Лувуа удалось поставить под ружьё армию небывалой численности. Согласно боевому расписанию на этот год в ней числилось 270 793 пехотинцев, 65 008 кавалеристов, 6484 артиллеристов. Кроме того 92 457 человек состояли в ополчении[2]. Вместе с несколькими сотнями офицеров инженерных войск и конной полицией (marechaussée) это давало по спискам почти 440 тысяч человек в сухопутных вооружённых силах, или реально около 400 тысяч под ружьём! Таких многочисленных вооружённых сил ещё не было ни у одного государства в истории человечества.

Подобная огромная армия требовала новых офицерских кадров. На смену вельможам, факультативно служившим в военное время, должны были прийти офицеры, пунктуально выполняющие служебные обязанности и подчиняющиеся не знатности, а служебной иерархии. Новая военная мораль, представляющая собой переход от дворянского кодекса чести к военно-служебному регламенту, была изложена в наиболее известной военной книге того времени «Поведение Марса». Вот, что можно увидеть на страницах этого поизведения об отношениях между знатными и незнатными офицерами: «Нельзя, чтобы молодой человек под предлогом своего высокого происхождения отказал бы в уважении офицеру, выходцу из простолюдинов. Он не ошибётся, если, напротив, он окажет ему самое глубокое почтение, а если он этого не пожелает сделать, его заставят»[3].

Э. Лилиевр. Знаменосец Наваррского полка (1635 г.)

Эта армия, о которой веницианский посланник Нанни ещё в годы малолетства Людовика XIV докладывал своему правительству, что её солдаты «оборваны и босы, … но они тем не менее дерутся как сумасшедшие», теперь получила мощную материальную базу и строгую организацию. Одновременно вторая половина XVII века была отмечена появлением во французской армии целой плеяды выдающихся полководцев, по праву вошедших в анналы военного искусства: Конде, Тюренн, Вобан, Люксембург. Соединение этих факторов позволило вовсю развернуть военный потенциал Франции, и, с середины века, началась серия грандиозных военных побед.

Сознание своего превосходства ещё более подогревало отвагу, отличавшую рыцарскую Францию, и вторая половина XVII века была отмечена не просто победами королевской армии, а блистательной отвагой французских солдат и офицеров на поле боя. Достаточно привести только один пример – героического боя под Лейзом 18 сентября 1691 г. Здесь 28 французских эскадронов (около 3 тыс. кавалеристов) под командованием маршала Люксембурга наголову разбили 72 англо-голландских эскадрона, поддержанных 5 батальонами пехоты (более 10 тыс. человек). Неприятель потерял до 2 тыс. человек и 40 штандартов!

В этой отчаянной кавалерийской схватке в первых рядах дрались представители элиты королевства и лучшие гвардейские эскадроны «Maison du Roi» (Королевского дома). Они выполнили свой долг ценой огромного самопожертвования. Так только в семи гвардейских ротах была убита и ранена почти половина офицеров. «Жандармы Короля сражались сразу с несколькими вражескими эскадронами, и опрокинули их, – рассказывает маркиз де Кенси в своей известной “Истории войн Людовика Великого”, – а су-лейтенант маркиз де Тренель с 40 солдатами атаковал эскадрон Нассау и разбил его. Вражеский офицер подскакал к принцу де Бернонвилю, стоящему во главе жандармов, чтобы разможжить ему голову из пистолета, но промахнулся, принц убил его двумя ударами шпаги… Конно-гренадеры, которых было только 67 человек… последовательно разбили четыре вражеских эскадрона и захватили четыре штандарта»[4].

Мушкетер в положении «На изготовку».

Гравюра из трактата Лостельно 1647 г.

Естественно, что в подобной армии, привыкшей к победам, родилось сознание своей исключительности, своей особой роли. В период войны с Аугсбургской лигой (1688–1697), именно тогда, когда состоялся бой под Лейзом и когда Франции пришлось драться чуть ли не со всей Западной Европой, была выпущена гравюра, на которой был изображён французский офицер, сражающийся сразу с десятком врагов – имперцем, англичанином, испанцем, голландцем, савойцем, португальцем, шведом… Внизу гравюра была украшена гордой надписью: «Один против всех».

Вполне понятно, что в подобной ситуации Франция стала законодательницей мод не только в военной области. Европа конца XVII века заговорила по-французски не потому, что французский язык красивый, и не потому, что Мольер написал свои замечательные комедии, а Корнель трагедии на этом языке, а потому что французская армия была самой могущественной.

Однако необычайное усиление Франции вызвало естественную реакцию тех стран, которые его опасались, прежде всего Англии и Священной Римской империи германской нации. В результате Франции пришлось после тяжёлой войны с одной лигой выдержать борьбу с другой в ходе знаменитой войны за Испанское наследство (1701–1714). Несмотря на то, что ресурсы королевства были на исходе, в 1703 г. общее количество всех сухопутных вооружённых сил Франции (вместе с ополчением) составило почти 500 тыс. человек. Союзники (англичане, имперцы, голандцы, португальцы, пруссаки) имели примерно столько же солдат на суше. Однако их общие ресурсы, а в особенности силы флота теперь превосходили таковые у французов. Несмотря на мужественную борьбу французские войска понесли ряд тяжёлых поражений, и королевство оказалось на краю гибели.

«Я соберу всё, что осталось от моих войск, – сказал 16 апреля 1712 г. король, обращаясь к маршалу Виллару, которому он поручал последнюю армию, – и вместе с вами я сделаю последнее усилие, чтобы либо погибнуть, либо спасти государство». Маршал Виллар одержал блестящую победу при Денене, и старому королю не пришлось погибать во главе войска. Почётный мир был подписан в марте 1714 г., а в 1715 г. умер Людовик XIV.

Чрезвычайное усилие, которое страна сделала в эти годы, надломило её. В первой половине XVIII века, впрочем, французская армия будет ещё не раз показывать свою доблесть в ходе войны за Польское наследство (1733–1735 гг.), а затем за Австрийское наследство (1740–1748 гг.). Вспомнить хотя бы блестящую победу под Фонтенуа над англо-голландской армией герцога Кумберлендского 11 мая 1745 г., когда Французская гвардия любезно предложила английским гвардейцам дать первый залп. Пешая Французская гвардия поплатилась за эту любезность и была с потерями отброшена. Однако блестящая контратака «Королевского дома» спасла положение, и маршал Морис Саксонский смог рапортовать на поле сражения Людовику XV: «Сир, теперь я достаточно прожил, ибо сегодня я вижу победу Вашего Величества. – И добавил: – Вы видели, на чём держатся судьбы битв».

Однако очень скоро положение начало меняться, и французская армия вступила в полосу своего упадка, который нашёл материальное воплощение в позорных поражениях Семилетней войны (1756–1763 гг.) и прежде всего в разгроме под Россбахом 5 ноября 1757 г.

Почему произошёл этот упадок? Как всегда в сложном историческом процессе не бывает какой-то одной причины. С одной стороны, во главе страны после правления талантливого, энергичного и амбициозного Короля-Солнца встал в 1715–1723 развращённый и полностью принебрегающий интересами государства во имя своих личных интересов регент Филипп Орлеанский. Затем власть принял слабовольный и предавшийся наслаждениям король Людовик XV.

Наверное никто не сформулировал так точно, так легко и блистательно перемену в состоянии французского общества в это время, как А. С. Пушкин: «По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен… алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».

Это было сказано о времени Филиппа Орлеанского, но вполне могло бы быть применено к эпохе правления Людовика XV. В общем, налицо был типичный «кризис верхов», усугублённый личными качествами тогдашних правителей.

Страна богатела. Будущая революция произошла не в бедной стране, не по причине особых страданий французского населения в XVIII веке. Наоборот, она свершилась именно потому, что Франция становилась богаче. Никогда ещё за столь короткий срок страна не добивалась столь внушительных экономических успехов, как в это время. Достаточно сказать, что средняя продолжительность жизни французов увеличилась за XVIII век на целых десять лет, детская смертность за тот же период упала с 34 % до 20 %[5]. Никогда ещё за всю историю человечества люди не выигрывали столько лет у смерти за столь исторически непродолжительный период! Только четверть французов были грамотными в конце XVII века, а через сто лет грамотных было уже около половины населения страны.

В этом всё более комфортном и всё более образованном королевстве прежде всего богатела буржуазия, и отныне она сначала бессознательно, а потом всё более осознанно стремилась к власти. Вольно или невольно её запросам отвечали Вольтер, Руссо, Дидро и прочие «просветители». Внятного ответа на эту пропаганду аристократия не нашла, а король Людовик XV никак не вызывал желания отдать жизнь за его особу и, следовательно, за систему, которая на нём держалась. Если бы во Франции правил решительный, талантливый и амбициозный монарх, такой, например, как Фридрих II, возможно, всё пошло бы совсем по другому пути. Королю удалось бы сплотить знать вокруг своей харизматичной личности, произвести в стране необходимые реформы и ещё больше усилить французское королевство. И, конечно, усилить армию, служба в которой являлась смыслом существования старого дворянства «шпаги». Но наверху был пусть даже, как утверждает известный французский историк Мишель Антуан, очень образованный, знакомый с бюрократической рутинной работой, но, увы, совершенно неспособный повести за собой нацию король.

Кризис традиционной идеологии затронул не только аристократов. Отныне грамотные подданные, читая Монтескье и Вольтера, стали задавать себе вопросы о справедливости установленного порядка. Материальные и моральные трансформации ХVIII века снизили до самого низкого уровня желание идти под знамена для среднестатистического крестьянского парня. «Легко оторвать от земли и повести на смерть людей, которые не знают, что сделать со своими жизнями, – писал знаменитый военный теоретик ХVIII века граф де Гибер, – просвещение и благосостояние изменили в этом смысле облик населения. Они создали тысячи новых профессий и занятий…, открыли дорогу для разного рода деятельности, расслабили дух и тело, дали почувствовать ценность жизни. Теперь напрасно будет призывать граждан на защиту страны: кроме дворянства, которое пойдет сражаться из чувства чести, нельзя надеяться привлечь остальных»[6].

Так, кризис охватил всю армию, а высшее дворянство, вместо того чтобы сосредоточить свои усилия на спасении страны и армии, занималось лишь интригами. Знаменитый военный теоретик и практик эпохи Наполеона полковник Барден справедливо написал: «Ошибки Людовика XV в период его правления, его неумелое руководство и неудачные войны, отсутствие какого-либо внятного плана у его министров… развалили военную машину так же, как и политическую систему. Ничтожество власти и унижение армии приготовили революционный взрыв»[7].

Приход к власти в 1774 году нового короля, Людовика XVI, уже не спас ни монархию, ни её армию. Впрочем, подобный король никак не мог стать лидером и взять в руки страну, всё более терявшую свои ориентиры. Как вспоминал один из современников: «Это был человек доброго сердца, но незначительного ума и нерешительного характера… Наибольшую склонность выказывал он к физическим занятиям, особенно к слесарному мастерству и к охоте. Несмотря на разврат окружавшего его двора, он сохранил чистоту нравов, отличался большой честностью, простотой в обращении и ненавистью к роскоши. С самыми добрыми чувствами вступал он на престол с желанием работать на пользу народа и уничтожить существовавшие злоупотребления, но не умел смело идти вперед к сознательно намеченной цели. Он подчинялся влиянию окружающих, то теток, то братьев, то министров, то королевы, отменял принятые решения, не доводил до конца начатых реформ».

Правда, некоторые пороки армии удалось излечить военному министру Клоду-Луи де Сен-Жермену. Сен-Жермен пробыл на министерском посту с октября 1775 г. по сентябрь 1777 г., так как король, находящийся постоянно под чьим-то влиянием, уволил талантливого реформатора, едва тот начал свою деятельность.

Впрочем, министр успел немало сделать для армии. Прежде всего он вступил в отчаянную борьбу с продажей офицерских должностей – пережитком старых времён, согласно которому за командные посты необходимо было платить порой огромную сумму денег. Не все офицерские должности продавались, и купить их могли не все, кому вздумается. Однако эта архаичная практика приводила к тому, что на ответственные командные посты попадали не сколько за заслуги, сколько за знатность и за деньги. Сен-Жермену, несмотря на отчаянное сопротивление придворной аристократии, удалось провести в жизнь свою идею и начать процесс постепенной ликвидации этого пережитка прошлого.

Министр-реформатор стремился укрепить всеми силами дисциплину, ввести в армии строгий принцип пирамидальной иерархии, искоренить коррупцию. «Распущенность на службе, неподчинение, расхищение королевских финансов, трусость – вот преступления, которые нельзя терпеть в воинском состоянии, – утверждал министр-реформатор. – Они должны быть наказаны со всей строгостью»[8].

Особое внимание Сен-Жермен отвёл реформам в области тактики и материальной части. Новая передовая система артиллерии была введена в 1776 г. Именно пушки этой системы, прозванной по имени её создателя «Системой Грибоваля», будут греметь на всех полях сражений эпохи революции и Империи. В целях экономии Сен-Жермен решил сократить численность дорогостоящего «Королевского дома». Были упразднены знаменитые роты Королевских мушкетёров и конных гренадеров, а оставшиеся отряды значительно сокращены. В общей сложности численность элитной конной гвардии сократилась с 2518 человек до 1527. Однако эта, казалось бы, малозначительная реформа вызвала особое недовольство придворной аристократии и послужила одним из главных поводов к отставке министра.

Несмотря на уход Сен-Жермена со своего поста, проведённые им реформы улучшили качество армии. В ходе войны за независимость США (1775–1783 гг.), в которую королевство трёх лилий вступило в 1778 г., французские полки снова почувствовали вкус побед. «Наши воины сухопутных и морских сил выказали такую отвагу и такую добрую волю, что настоящие патриоты с гордостью взирают на них»[9], записал в своём журнале в марте 1778 г. аббат де Вери, известный политический деятель эпохи Людовика XVI.

Тем не менее общий кризис, нараставший во французском обществе, отразился и на армии. В тот момент, когда идеи энциклопедистов всё больше проникали в самую толщу солдатской массы, консервативно настроенный военный министр генерал де Сегюр подписал в мае 1781 г. эдикт, предписывающий необходимость доказательства четырёх поколений дворянства для получения первого офицерского чина.

Эдикт Сегюра не закрывал совсем дорогу для недворян к офицерским эполетам, а лишь указывал, что получить офицерские эполеты, не служа до этого, или поступить в военную школу, могут только дворяне. Основное острие этого эдикта было направлено не против простолюдинов, выслужившихся из солдат, а против богатых буржуа, которые благодаря деньгам и протекции могли добиться получения офицерского патента без всяких заслуг. Реально накануне революции количество недворян в офицерском корпусе продолжало оставаться довольно значительным – примерно 20 % от общего числа. Половина из этих офицеров была выслужившимися из солдат простолюдинами, но половина – были теми, кто получил офицерский чин сразу. Таким образом, можно сказать, что «эдикт Сегюра» выполнялся плохо. Тем не менее новый закон был отрицательно воспринят в обществе, в котором зрели эгалитаристские настроения.

Э. Детайль. Пехота королевской армии (1789 г.)

Несмотря на всё, королевская армия в 1789 г., в самый канун революции, представляла собой внушительную силу. В полках Королевской гвардии (конный «Королевский дом», полк Французских гвардейцев, полк Швейцарских гвардейцев) состояло 7278 человек. В 102 пехотных линейных полках (из которых 79 были французскими, а 23 иностранными) было 113 тыс. человек. В конных полках было в наличии по спискам 32 тыс. человек, в артиллерии и инженерных войсках около 10 тыс. человек. Итого более 162 тыс. человек по спискам, или в реальности около 150 тыс. человек.

Э. Детайль. Братание солдат полка генерал-полковника и Парижской национальной гвардии (1789 г.)

В теории эти войска в период военной угрозы могли быть усилены ополчением (milice), которое собиралось время от времени для воинских упражнений. Ополчение насчитывало теоретически около 75 тыс. человек. Но так как одним из первых постановлений новой власти (декрет Национальной Ассамблеи от 4 марта 1791 г.) будет отмена этого непопулярного в народе учреждения, оно не сыграло никакой роли в дальнейших событиях.

Королевская армия 1789 г. была дисциплинирована, хорошо обучена, хорошо обмундирована, хорошо вооружена. Солдаты были людьми в расцвете сил, добровольно вступившими в армию. 90 % личного состава были в возрасте менее 35 лет, а 50 % – от 18 до 25 лет.

Несмотря на эти достоинства, армия последних лет Старого порядка была армией мирного королевства, совершенно не нацеленного на большую войну. Военный бюджет королевства в 1788 г., последнего спокойного года монархии, был более чем умеренным и составлял всего 165,5 млн ливров. Мы говорим всего, ибо общие расходы королевства составляли 629,6 млн ливров. Таким образом, расходы на оборону составляли 26,2 %, в то время как в эпоху Людовика XIV они равнялись примерно 90 % всех расходов. Кроме того, ливр конца XVIII века был вдвое меньше по содержанию серебра, чем ливр конца XVII века. Наконец, общий национальный доход несравненно вырос со времён Короля-Солнца, а количество населения увеличилось с 21 млн в 1700 г. до 28,6 млн в 1788 г. Таким образом, королевская Франция явно не собиралась воевать с крупной европейской коалицией, её армия была армией, вполне достаточной для поддержания внутреннего порядка и для ограниченной войны против одной из держав, но не более.

Однако события Великой французской революции перевернули все расчеты военных и дипломатов. Грохот пушек, возвестивший о взятии Бастилии, был предвестником пожара мирового значения для европейского континента, жившего в относительной стабильности, нарушаемой лишь ограниченными локальными войнами.

Вначале, как ни странно, реакция на революционные события у большинства монархических государств, была отнюдь не враждебной. Еще не подозревая, какую опасность таит для них гигантский революционный взрыв, коронованные особы видели во французских событиях лишь ослабление конкурента, каким было для них на международной арене королевство Бурбонов. Тем более подавляющее большинство лидеров революции на первоначальном этапе и подавно не помышляли о войне.

Однако очень скоро это отношение стало изменяться с обеих сторон. Огромная пропагандистская сила революции начала всерьез беспокоить монархов, тем более что вся просвещенная Европа читала по-французски и так или иначе находилась под воздействием французской культуры. А первыми действиями, которые уже не на шутку взволновали правительства иностранных держав, стали акты Национальной Ассамблеи, декретирующие присоединение к Франции Авиньона и земель немецких князей в Эльзасе. Население этих крошечных владений, окруженных со всех сторон французской территорией, было охвачено революционным брожением и в подавляющем большинстве требовало свержения своих сеньоров и присоединения к Франции.

Тысячи французских эмигрантов, хлынувших за границу в связи с радикализацией революционного процесса, готовились к активным действиям. Они собирали свои полки, проникали повсюду ко дворам европейских монархов, запугивая их надвигающейся революцией и требуя от них активных действий. Из-за границы раздались первые угрозы в адрес Франции и бряцания оружием, ставшие уже нешуточными после эпизода с Авиньоном и владениями немецких князей в Эльзасе. 29 августа 1791 года в замке Пильниц император Леопольд II и прусский король Фридрих-Вильгельм подписали декларацию о совместных действиях и помощи французскому монарху. Людовик ХVI и Мария-Антуанетта просили у своих коронованных родственников хорошенько припугнуть чернь. Но все же никто еще всерьез не думал о войне, речь шла скорее об угрозах и политических декларациях.

Однако сбор войск на границах и угрозы вызвали не страх среди политических деятелей революции, а, напротив, дали им пищу для громоподобных речей. Именно тогда в их головах стали рождаться планы превентивного удара. В ослеплении они считали, что борьба будет легкой. С трибуны Ассамблеи Бриссо восклицал: «Французская революция будет священным очагом, искры которого воспламенят все нации, властители которых задумают к ней приблизиться!» Ему вторил Инар: «Твердо скажем европейским кабинетам: если короли начнут войну против народов, мы начнем войну против королей!», а депутат Фоше заявлял: «Посылайте же, глупые тираны, всех ваших глупых рабов, их армии растают, как глыбы льда на пылающей земле!»

В результате 20 апреля 1792 года подавляющим числом голосов Ассамблеи война была объявлена.

В этот момент старая армия, ещё недавно подтянутая и дисциплинированная, находилась в процессе разложения. Генерал Рошамбо, герой войны за независимость США, вспоминал, что идеологи революции «сделали всё, чтобы вызвать всеобщее недоверие солдат к офицерам. Последние же ещё недавно приветствовали декреты Законодательной Ассамблеи, которые, как им казалось, были направлены только против придворной аристократии. Теперь же они стали ярыми врагами революции, ибо увидели, что уничтожены почётные привилегии дворянства. Отсюда в войсках возникли повсюду раздоры и воцарилось непослушание… Солдат стали допускать в политические клубы… их доминирующим настроением был дух, враждебный дисциплине и субординации… отсутствие дисциплины и неподчинение, поддержанные открыто народными обществами, дезорганизовали войска»[10].

«Декреты Национальной Ассамблеи, касающиеся армии, расшатали основы дисциплины, – писал капитан де Мотор. – Безнаказанность, которая завелась в ряде полков, дошла до того, что солдаты прогнали своих офицеров. Эмиграция стала повальной… Границы королевства были открыты. Эмигранты ездили взад и вперёд как хотели»[11].

В результате к 1790 г. и без того не слишком большая армия уменьшилась примерно на 20 тыс. человек. Под ружьём осталось не более 130 тыс. Но самое главное – из полков повально убегали офицеры и вступали в контрреволюционные отряды, собиравшиеся на Рейне. Отсюда всё то, о чём писали Рошамбо и де Мотор: недоверие к командирам, недисциплинированность, развал…

Утром 29 апреля 1792 г. авангарды французских войск под командованием генерала Теобальда Диллона двинулись в наступление на Турне. Но, едва встретившись с первыми отрядами австрийцев, морально разложившиеся войска начали отступать. «Противник едва дал несколько пушечных выстрелов, которые не задели даже стрелков арьергарда, – вспоминал Рошамбо, – как началось бегство, которому нет примеров»[12].

Вступление французов в Савойю. Гравюра из газеты Révolutions de Paris

Но неудачи и вступление неприятельских войск на французскую территорию не запугали мятежную столицу, напротив, весь Париж всколыхнуло мощным импульсом. «Отечество в опасности!» – провозглашали юные ораторы, опоясанные трехцветными шарфами, под звон набатов и гром орудий, стоявших на Новом мосту. Тысячи добровольцев зашагали к границам. Они были еще не обучены, плохо вооружены, но полны решимостью и энергией. Король, королева, а также эмигранты, не понимавшие всей силы этого поднимающегося шквала, требовали от командования коалиции хорошенько пугнуть мятежников. Под их давлением герцог Брауншвейгский, в общем довольно мягкий и совсем не жестокий человек, подписал манифест, где он обещал, что от Парижа не останется камня на камне, если хоть один волос упадет с головы монарха.

Вместо испуга этот манифест, попавший в раскаленную страстями столицу Франции, вызвал взрыв. 10 августа, спустя три дня после того, как о нем узнали парижане, монархия была свергнута. Невиданный дотоле порыв охватил сотни тысяч людей. С трибуны Национальной Ассамблеи Дантон громовым голосом произнес обессмертившие его слова: «… Набат, который звучит, – это не сигнал тревоги, это марш к атаке на врагов Отечества. Чтобы их победить, господа, нам нужна отвага, еще раз отвага, снова отвага, и Франция будет спасена!»

Для французов с этого мгновения война стала войной не на шутку. Монархия была низвергнута 21 сентября 1792 г. декретом новой революционной ассамблеи Конвента, а всего за день до этого, 20 сентября, в битве при Вальми французы остановили прусскую армию и скоро сами перешли в наступление на всех фронтах. На севере, разбив австрийцев под Жемаппом, республиканцы заняли Бельгию. На востоке, тесня пруссаков, вошли в Майнц. На юге при ликовании народа вступили в Ниццу и Савойю. Эти успехи вскружили голову правительству республики. Радостный прием, который встретили французские войска в Савойе и в части германских земель, кажется, подтверждал самые фантасмагорические прожекты освобождения человечества. С трибуны Конвента Грегуар провозгласил: «Жребий брошен! Мы кинулись в борьбу! Все правительства – наши враги, все народы – наши союзники! Или мы будем уничтожены, или человечество будет свободным!» Так полушуточная война превращалась в мировой пожар.

Теперь настало время и коалиции задуматься о том, чем она рискует. Англия, Пруссия, Австрия, Голландия, Испания, Неаполь, Сардиния, множество мелких государств Германии – все поднялись на борьбу. Отныне они понимали, что силы республики велики, и готовились теперь не к военной прогулке, а к битве не на жизнь, а на смерть. Весной 1793 года коалиция перешла в наступление. На удесятеренный натиск врага, на сплошные неудачи на фронтах республика ответила, помножив на сто свои энергию и решимость. К лету 1794 года, если верить официальной статистике того времени, французские войска были доведены до небывалой доселе численности: миллион человек![13] Хотя современные исследователи считают, что эти данные завышены и под ружьём реально находилось не более 750 тыс. человек[14], нет сомнения, что столь многочисленной армии ещё не существовало в истории. Теперь французские войска обрушились на врага с неукротимой энергией и вскоре вновь добились побед. Однако отныне уже никто не мог остановиться, война стала яростной, отчаянной, идеологизированной. Революционные армии снова повсюду пересекли границы Франции, устанавливая везде новые порядки.

Конечно, не стоит модернизировать войны Великой французской революции. Они были далеко не столь жестокими и кровавыми, как мировые войны XX века. Еще не были изжиты замечательные «пережитки прошлого»: красочные мундиры, военная музыка, любезности между офицерами воюющих сторон и рыцарские жесты по отношению к поверженному неприятелю. Однако революция до предела идеологизировала войну, выпустила из бутылки джина национальных страстей, ослабленных в космополитический век Просвещения. Перехлестнувшись через границы Франции, война становилась необратимой. Коалиция отныне не могла уступить, ибо победный марш республиканских войск заставлял шататься все европейские троны. С другой стороны, для республики невозможно было отдать свои завоевания, ибо это означало бы усиление неприятеля, поставившего себе целью не только во что бы то ни стало реставрировать французскую монархию, но и заставить Францию заплатить за все потери и расходы коалиции.

Войну в 1789–1791 годах не планировали и не хотели ни идеологи революции, ни правительства монархических стран Европы. Она началась вне зависимости от чьей-либо воли и благодаря неумолимому воздействию обстоятельств превратилась в ожесточенный всеевропейский конфликт, пламя которого все более разрасталось и остановить который могла только окончательная победа одной из сторон.

В этой борьбе родилась новая армия. Как было сказано, старые королевские войска подверглись процессу разложения. Солдаты дезертировали, офицеры эмигрировали или ушли в отставку. Даже самые ярые оптимисты понимали, что с этими ослабленными полками нечего было и думать противостоять силам складывающейся коалиции. Поэтому было принято решение о создании новых сил – батальонов добровольцев (волонтеров). Декрет о создании этих частей был утвержден Национальной Ассамблеей 12 июня 1791 года. Запись в батальоны должна была быть добровольной, а сами добровольцы – выходцами из Национальной гвардии, последнее условие означало, что это должны быть «почтенные», «благонадежные» люди, ибо только они допускались в Национальную гвардию.

В приграничных департаментах, где опасность иностранного вторжения ощущалась как нечто весьма реальное, формирование батальонов волонтеров происходило быстро и дало наибольшие результаты. Много добровольцев было и в охваченном революционным порывом Париже. Зато некоторые департаменты, где сильны были клерикальные и консервативные слои, не выставили вообще ни одного батальона. Несмотря на все трудности к 1791 году было сформировано более полутора сотен батальонов общей численностью около 100 тысяч человек.

Батальоны волонтеров резко отличались от линейных войск. Здесь все было иное, начиная от менталитета, пронизанного революционной идеологией, кончая униформой, которая у добровольцев была национальных цветов (т. е. синий мундир с белыми и красными декоративными деталями), а у старых королевских пехотных полков белого цвета. Отсюда насмешливые прозвища: «васильки» – так называли волонтеров старые солдаты, и «белозадые», как, недолго думая, окрестили их добровольцы.

Особенно отличался порядок формирования командных кадров волонтерских батальонов. Он был поистине «революционным». Всех командиров, от капрала до полковника, избирали сами добровольцы.

Однако здесь нужно сразу сделать важное замечание. Еще до конца 1791 года появился закон, согласно которому офицерами могли быть выбраны только те, кто уже служил в армии, или, за их неимением, был офицером в Национальной гвардии, что фактически означало принадлежность к зажиточной буржуазии. Наконец, выборы проходили непосредственно в департаментах под контролем местных властей во главе с буржуазной верхушкой, опиравшейся на свои клиентелы. Так что в результате командовали в батальонах волонтеров не лихие неграмотные мужланы, а скорее наоборот, почтенные граждане. Впрочем, были, конечно, и исключения.

Батальоны волонтеров 1791 года были крайне разнообразны по своему качеству. Вероятно, поэтому столь противоречивы высказывания о них, колеблющиеся от самых восторженных до самых презрительных.

Вот что писал, например, генерал Монтескье военному министру Сервану по поводу качества частей своей армии: «Полки (линейные войска), которые прислали из Эльзаса, находятся в жалком состоянии. Во всей армии нет ничего приличного, кроме нескольких батальонов волонтеров. Я хотел бы от всего сердца, чтобы вы прислали больше этих батальонов, и уверен, что из них можно извлечь пользу. Они обычно лучше обучены, лучше дисциплинированы и более подвижны, чем полки. Если бы эти батальоны были более многочисленны, я охотно согласился бы не иметь других войск»[15].

Генерал Дампьер с большой похвалой отзывался о поведении волонтеров в битве при Жемаппе: «Три первые батальона Парижа стояли слева от Фландрского полка, эти три батальона вели себя очень достойно. 1-й Парижский батальон под командованием храброго Баллана отбил атаку эскадрона Кобурга, поддержанного гусарами, уложив перед собой впечатляющий вал из людей и лошадей. 2-й и 3-й вели огонь по венгерским гренадерам, эти батальоны находились под командованием двух командиров, известных своей отвагой: граждан Мальбранша и Лака…»[16].

Равным образом имеются и противоположные свидетельства. Вот что доносил, например, военному министру генерал Ламорисьер 9 октября 1791 года: «Я имею честь донести Вам об отсутствии дисциплины, которое царит в этих частях, и прошу Вас сообщить, есть ли эффективный способ наказаний, который позволил бы внедрить среди волонтеров подчинение и субординацию, необходимые для каждого солдата. Их командиры неоднократно приказывали им построиться как для того, чтобы изучать военные упражнения, так и для других целей. Значительная часть волонтеров отказалась явиться в открытую, другие же не явились молча. Со всех точек зрения граждане желали бы убрать отсюда эти войска, дурное поведение которых их беспокоит»[17].

Наконец, генерал Вимпфен писал 31 декабря 1791 года из Кольмара: «…Вы поймете, что батальонам волонтеров Верхнего Рейна, а также Верхней Саоны и Дуба многого не достает, чтобы быть использованными в качестве воинских частей. Это отставание связано с двумя пороками в их организации, о которых я предупреждал военного министра еще в момент их формирования. Первый – это способ производства офицеров, который вызвал дурные и даже просто смешные результаты. Интриганы, болтуны и особенно выпивохи победили на выборах способных людей. Второй – то, что департаментам поручено обмундировывать и экипировать волонтеров, в то время как у этих департаментов нет ни су, да и к тому же это не их сфера деятельности…»[18].

Так или иначе, волонтеры 1791 года быстро приобрели выправку. Из писем волонтеров мы видим, что воинские упражнения проводились регулярно и зачастую почти каждый день[19]. С началом войны они хладнокровно приняли боевое крещение и скоро стали достойными солдатами.

Хотя волонтеры 1791 года пополняли силы армии, но все-таки объявление войны застало Францию недостаточно готовой к борьбе. Необходимы были новые контингенты. И решили снова прибегнуть к методу, давшему положительные результаты.

11 июля 1792 года Законодательная Ассамблея провозгласила: «Граждане! Отечество в опасности! Пусть те, кто получат честь отправляться первым, чтобы защитить все, что у них есть дорогого, помнят, что они французы и свободны; пусть их сограждане поддерживают у очагов безопасность личности и собственности, пусть магистраты народа будут бдительны, пусть все в спокойствии и отваге, характеризующих истинную силу, ждут для действия слова закона, и Отечество будет спасено!»[20].

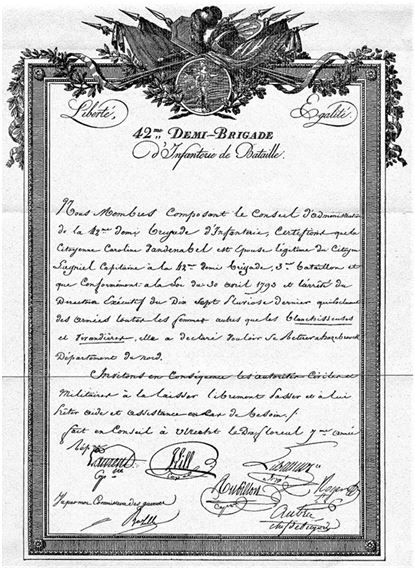

12 июля закон провозгласил первый набор в 50 тысяч человек для пополнения линейных войск и формирования 42 новых батальонов (около 33 600 человек) волонтеров.

В Париже, раскаленном энтузиазмом, и в восточных департаментах, находящихся под непосредственной угрозой, набор происходил активно. 22 июля по улицам прошли кортежи национальной гвардии, неся огромные панно с надписью: «Отечество в опасности!» На Новом мосту каждый час грохотали орудия, отовсюду раздавался треск барабанов, звуки труб, призывы ораторов, стук копыт по мостовой и лязг оружия. В этой насыщенной подъемом и энтузиазмом атмосфере набор осуществлялся быстро. Только за неделю записалось 15 тысяч добровольцев. Не меньше желающих было и в приграничных департаментах. Только один департамент Верхней Сены дал сразу 8 батальонов. Что же касается контрреволюционных районов, здесь противодействие было еще острее, чем в 1791 году. В общем же призыв 1792 года поставил в строй огромное пополнение, причем необходимо отметить, что на этот раз наряду с городами значительный вклад внесла и деревня. В то время как 15 % волонтеров 1791 года были выходцами из сельской местности, в 1792 году таковых было 69 %.

Это пополнение необходимо было снабдить командными кадрами. Как и в 1791 году, офицеры избирались непосредственно волонтерами. Однако условия выборов, да и сам контингент избирателей были другими. Революция вступила в новый, более радикальный период. Выборы на командные посты проходили на этот раз вне контроля местной элиты. Результат поэтому оказался соответствующим. Среди офицеров практически не осталось дворян (лишь 0,7 % вместо 4,0 % в 1791 году), уменьшилось количество буржуа, зато вырос процент ремесленников с 22,8 до 32,9 %; наконец до 13–15 % младших офицеров были сыновьями крестьян[21].

Неизвестный художник. Луи Сен-Жюст (1767 – 1794)

Знаменитый деятель Революции Сен-Жюст был комиссаром при Рейнской армии с 16 октября 1793 г. по 4 января 1794 г. Суровыми мерами террора ему удалось восстановить дисциплину, обеспечить снабжение войск и освободить город Ландау от вражеской блокады

Офицеры волонтеров 1792 года были людьми, имеющими немало доброй воли и отваги, но их образовательный уровень был значительно ниже, чем у их предшественников в 1791 году. Наконец, полностью «демократические» выборы привели к тому, что командиры оказались в значительной степени зависимы от своих солдат.

В результате, в данном случае свидетельства современников почти единодушны: волонтеры 1792 года, несмотря на свой патриотический дух, были недисциплинированны, слабы в воинской выучке, подвержены панике. «Парижские батальоны старого набора (т. е. 1791 года) были великолепны, но мне кажется, что новые отвратительны, – рассказывает очевидец. – Я не могу дать вам полной картины, сколько плохого можно о них рассказать. У этих парижан высокомерный вид… Они, кажется, презирают остальную часть армии и желают везде командовать…. тем не менее, что касается военных эволюций и ружейных приемов, они находятся в самом грубейшем невежестве, так что на них больно смотреть»[22].

Создание батальонов волонтеров, а затем полурегулярных частей под названием легионов и вольных рот, быстрый численный рост батальонов за счет новых, уже принудительных наборов, привели к резкому возрастанию армии нового типа, которая, как уже отмечалось, параллельно сосуществовала с линейными войсками в 1791–1793 годах. Численность войск обеих категорий к концу 1792 – началу 1793 года привел в своем раппорте Конвенту Дюбуа-Крансе. Согласно этому рапорту в вооруженных силах Республики было 98 линейных полков, которые, несмотря на потери от дезертирства и эмиграции, вновь пополнили свои ряды и вместе с егерскими батальонами насчитывали около 133 тысяч человек пехоты. В строю было также 35 тысяч кавалеристов и около 10 тысяч артиллеристов. 517 батальонов волонтеров, существовавших в этот момент, насчитывали по спискам 289 114 человек. В общей сложности предполагалось, что под ружьем было около 460 тысяч человек[23]. В дополнение к этим войскам 24 февраля 1793 года Конвент объявил набор 300 тысяч новобранцев, и, наконец, 23 августа было провозглашена «levée en masse» – всеобщая мобилизация, которая вылилась, впрочем, в очередной большой набор.

В этих условиях существование двух параллельных армий становилось невозможным, как с точки зрения организационной, так и с точки зрения политической. Необходимо было немедленное решение проблемы. «Единство республики требует единства армии, у Отечества есть только одно сердце», – провозгласил Сен-Жюст с трибуны Конвента[24]. В результате 21 февраля 1793 года был принят декрет об «амальгаме» – слиянии войск. По мысли авторов декрета один батальон линейных войск сливался с двумя батальонами волонтеров в часть, которую во всех армиях принято называть полком, но которую для отличия от старых королевских войск назвали полубригадой.

Процесс по образованию полубригад происходил зимой 1793–1794 года и в основном завершился к концу 1794 года. Разумеется, крайняя распыленность частей, сложность осуществления слияния прямо в ходе кампании привели к тому, что далеко не везде амальгама произошла в точности так, как было постановлено, некоторые полки и батальоны были «амальгамированы» только в 1795 г. Однако общий результат был очевиден. Отныне армия Великой французской революции представляла собой единое целое с общими для всех регламентами, законами, правилами чинопроизводства.

Еще до того, как процесс амальгамы был завершен, Париж потрясли новые революционные события. 2 июня 1793 года пали жирондисты, и к власти пришли якобинцы – радикальное крыло революционеров. Однако еще раньше правительство приняло ряд решительных мер, продиктованных военной необходимостью и имеющих самое непосредственное отношение к армии.

5 и 6 апреля 1793 года был создан знаменитый Комитет общественного спасения из девяти членов, 9 апреля был учрежден институт представителей народа. К каждой из 11 армий республики было направлено по три представителя, наделенных чрезвычайной властью. Они осуществляли «самый бдительный контроль за действиями агентов Исполнительного совета, за всеми поставщиками и подрядчиками армии, за поведением генералов, офицеров и солдат»[25].

30 апреля Конвент принял новый текст постановления, где еще более расширялись права «представителей в миссиях при армиях». Они получили право арестовывать и отстранять от службы генералов (не говоря уже о простых офицерах). Каждый день они должны были направлять в Комитет общественного спасения дневник своих действий и каждую неделю отчет Конвенту.

Э. Детайль. Представитель народа при армии (1793 г.)

Наконец, после прихода к власти якобинцев обострение внешней и внутренней обстановки вызвало к жизни еще более радикальные меры. В офицерском корпусе начались жесточайшие чистки. Еще 27 января 1791 года Марат заявлял, что не будет победы революции до тех пор, пока во главе войск не будет «настоящих санкюлотов». После 2 июня эта тема стала лейтмотивом посланий, с которыми обращалась к Конвенту Коммуна Парижа. Основным объектом гнева крайних левых сил были представители высшего командования, и это вполне понятно.

1 апреля 1793 года главнокомандующий Северной армией генерал Дюмурье арестовал комиссаров Конвента Камю, Кинетта, Ламарка, Банкаля, посланных в его ставку вместе с военным министром Бернонвилем. Вечером того же дня Дюмурье выдал их врагу. Затем он безуспешно пытался поднять своих солдат против Республики, но, убедившись в тщетности своих попыток, бежал к австрийцам в сопровождении принца Шартрского, герцога Монпансье и нескольких офицеров.

Эта измена послужила поводом к существенным изменениям в кадровой политике Комитета общественного спасения, ибо с радикализацией революционного процесса вследствие мероприятий, проводимых якобинцами, большинство дворян вольно или невольно оказались в антиреспубликанском лагере.

Выбирая между «изменой и незнанием»[26], якобинское правительство не колебалось. На все самые высшие посты решительно выдвигались люди, почти не имеющие боевого опыта. Буквально за один-два года командный состав французской армии неузнаваемо переменился. Если 20 апреля 1792 года из 135 генералов, остававшихся на службе, только 18 не являлись дворянами, то после якобинской чистки в армии, к 1 января 1794 года на высших командных постах осталось только 62 дворянина, а 275 генералов были выходцами из третьего сословия[27].

Ж.-Л. Давид.

Портрет Келлермана (1735–1820). Уголь.

Будущий маршал Империи, генерал Келлерман командовал армией, которая остановила нашествие пруссаков в битве при Вальми 20 сентября 1792 г.

Впрочем, дворяне не только не исчезли полностью из штабов, но и продолжали играть там важную роль. Несмотря на яростную кампанию, которую повели «бешеные»[28] против пребывания дворян в армии, несмотря на то, что 5 апреля 1793 года Конвент декретировал, что в генералы и офицеры штаба могли производиться только те, кто не принадлежал к «бывшим»[29], республиканское правительство не отказалось от помощи специалистов старой армии.

5 июня 1793 г. Конвент принял постановление, согласно которому «будет несправедливо исключать из администрации священников, которые женились, и дворян, которые своей революционной деятельностью хорошо послужили отечеству»[30].

Именно поэтому, как уже отмечалось, на службе в 1794 году оставалось более 60 генералов из дворян. Среди них и знаменитый Келлерман (из дворянства мантии), и будущие маршалы Империи – Груши, Периньон, Макдональд, и сам Бонапарт, произведенный в бригадные генералы в 1793 году представителями Конвента Робеспьером-младшим и Саличетти и подтвержденный в своем звании 6 февраля 1794 года.

Однако республиканское правительство, сохраняя представителей «бывших» на командных постах, бдительно контролировало их действия. Поэтому Бонапарт, например, предпочел скрыть свою принадлежность к привилегированному сословию, и в ответе на анкету, предложенную ему 19 января 1794 года, в графе происхождение написал «не дворянин»[31]. Серюрье, будучи произведен сначала в полковники, был отстранен от службы как аристократ, но, обратившись с просьбой взять его в армию просто как рядового гренадера (ему было 50 лет), заслужил уважение представителей народа и вскоре в 1793 году получил эполеты бригадного генерала[32].

Моро-младший. Максимилиан Робеспьер (1758–1794).

Дворянин Этьен-Жак Макдональд, которому в этом же году было 28 лет, был внезапно произведен в бригадные генералы. «Это был удар грома, – пишет он, – хотя я уже в течение нескольких месяцев исполнял обязанности генерала, но, по крайней мере, на мне не лежала ответственность звания. Я напрасно доказывал, что я молод, неопытен – ничего не хотели слушать. Нужно было подчиниться своей судьбе, чтобы не быть объявленным подозрительным и арестованным»[33].

Когда же из Парижа пришли указания о серьезной чистке штабов, молодой офицер сам попросился в отставку, но «мою службу и мое поведение похвалили, – рассказывает Макдональд. – Главнокомандующий попросил оставить меня… Комиссары пригласили меня к себе и там объявили, что в силу своих полномочий они обязывают меня служить. Я ответил: “Хорошо”, – но пусть они письменно подтвердят, что если я потерплю где-нибудь поражение, они не осудят меня за измену… Они отказались… Тогда я заявил, что покидаю армию. “Если ты покинешь армию, мы арестуем тебя и будем судить”. Нужно было подчиниться и оставаться, несмотря на опасность. Только успехи могли меня защитить и спасти»[34].

Беспокойство молодого генерала вполне можно понять, если обратиться к цифрам. Молот республиканского правосудия бил по штабам со всей жестокостью. Немало представителей народа действовали, подобно Мильо, который гордился тем, что «без страха брался за толстую золотую бахрому[35]»[36].

В результате, если за 30 лет Старого порядка (с 1759 по 1789) было только 11 случаев разжалования генералов, а отстранение же (suspension) вообще не применялось, то только за 1793 год было разжаловано 59 генералов и отстранено 275, за 1794 год – соответственно 54 и 77[37]. Всего же за время республиканского правления 1792–1799 гг. было отстранено от должности 420 генералов и разжаловано 167. Причем особенно выделяется вторая половина 1793 года (только за эти шесть месяцев было осуществлено 230 отстранений от должности и десятки разжалований)[38].

Отстранение или разжалование часто означали и арест (за 1793 год было арестовано 198, а за 1794 – 75 генералов). Затем, как естественное продолжение, следовал суд. В 1793 году были преданы суду 31 генерал, а в 1794-м – 63, причем из них осуждены были 61. Большая часть осужденных были приговорены к смертной казни (за период революционного террора были казнены 54 генерала)[39]. Отстранения, разжалования, производства, аресты, суды, снова производства следовали с головокружительной быстротой. Из 36 генералов, командовавших соединениями знаменитой Самбро-Маасской армии, 19 подвергались аресту или были разжалованы, отстранялись от выполнения обязанностей либо увольнялись со службы (нередко то и другое вместе), а иногда и не один раз.

Внезапные падения чередовались со стремительными взлетами. В течение 1793–1794 гг. зафиксировано 43 случая производства в генералы сразу из… лейтенантов или капитанов![40]

В результате такой сильной встряски облик командных кадров резко изменился.

Большую роль в этих переменах сыграл военный министр, ярый якобинец, Бушотт. Бушотт правда отклонял требования крайнего революционера Эбера о поголовном увольнении дворян из армии и прохладно относился к солдатским петициям, в которых требовалось, как, например, в письме канониров армии Пиренеев, чтобы были отстранены все генералы и заменены добрыми патриотами, «такими, как наш капитан»[41]. Но министр был неумолим в отношении всех «подозрительных», и стремительно выдвигал людей на командные посты, если они отвечали критериям политической лояльности.

Отношение профессиональных военных, искренне вставших на сторону Революции, к этим порой малообъяснимым чинопроизводствам ярко отражает письмо генерала Крига, коменданта Меца, к военному министру. Старый воин писал: «До тех пор, пока я буду видеть во главе войск людей, которые всю жизнь занимались лишь ремеслом, или коммерцией, или мелочной торговлей, я буду оплакивать судьбу армий республики… Ваш метод чинопроизводства, гражданин министр, не может быть таковым, если Республика должна существовать. Сердце у меня обливается кровью, когда я вижу старых пьяниц, непригодных, наделенных всеми недостатками, которые вышли из кабаков, из грязи, из всех социальных пороков и поднялись до командиров, начиная от роты и кончая армией. Как Вы надеетесь, что солдаты будут иметь доверие к командирам подобного типа, если в течение 30–40 лет им не осмеливались доверить артельную кассу четырех рядовых?»[42].

Опасения Крига не были безосновательными, и благодаря Бушотту среди генералов оказались такие военнослужащие как Сюзамик, который, пробыв 14 лет унтер-офицером, ушел в отставку, но затем вернулся в строй батальона волонтеров, был избран капитаном, а 4 октября 1793 года стал командиром батальона. На следующий день Бушотт внезапно сделал его бригадным генералом, несмотря на протесты представителей народа. Как раз в этот момент Сюзамик попросил отставки, так как почти ослеп и был неграмотным. Тем не менее он все-таки был произведен в генералы… чтобы через два месяца быть разжалованным за неспособность[43].

Ну, и совсем уже комичный случай с другой креатурой Бушотта, генералом Анри Латуром, который был арестован Гошем за то, что, «прибыв к армии Запада, нарушил линию аванпостов, пил и пел с гренадерами, целовался с негром и заснул вместе с мясниками армии»[44].

Однако не Сюзамик и Латур представляли типичный облик вождя республиканской армии. Наряду с досадными просчетами в период якобинской диктатуры выдвинулась целая плеяда талантливейших полководцев, столь многочисленная, что, пожалуй, трудно найти другую армию, где в течение нескольких лет перебывало бы столько блестящих дарований на командных постах.

Это знаменитые Гош, Марсо, Дезе, Клебер, Дюгоммье, Бонапарт, Массена, Лекурб, Моро, Жубер и многие другие. В большинстве своем эти звезды первой величины полководческого искусства были молоды. Они опирались на прочную фалангу генералов солидного возраста, имевших огромный военный опыт и вышедших с низших командных должностей, из среды тех, кто, несмотря на всю безупречную и преданную службу, едва ли мог раньше мечтать о более высоком командном посте, чем командир роты гренадер.

Уже в начале 1793 года 80 % генералов уже имели в своем послужном списке не менее 25 лет службы, и только 4 % служили не более 15 лет[45].

Среди этих испытанных командиров, возможно, не оставивших столь яркого следа в летописи побед Республики, – Монсей, Периньон, Серюрье, Дагобер, Дюбуа, Бейран, Косс, Шарле, Фюзье, Ла Барр, Соре и сотни других.

В период якобинской диктатуры происходила и глобальная чистка «остатков» младшего и среднего звена командных кадров королевской армии. Если с 10 августа 1792 года по 2 июня 1793 насчитывалось всего 150 отстранений со службы офицеров, то после установления якобинской диктатуры подобные факты стали обычным явлением. Только за период со 2 июня 1793 года по 20 апреля 1794 года около 600 офицеров были отстранены по причине дворянского происхождения или недостаточного «цивизма» (гражданственности)[46].

Интересно, что причиной отстранения офицеров от исполнения обязанностей не всегда были лишь особо рьяные комиссары Конвента.

Известно немало случаев, когда инициатива исходила и снизу. Причинами этого были и республиканский пыл солдат, подогретый якобинскими клубами, и страх измены, и просто сведение личный счетов.

Ярким примером подобной пертурбации командных кадров является эпизод с 23-м линейным полком[47], произошедший зимой 1793–1794 гг. и ставший объектом разбирательства со стороны командования и комиссаров Конвента.

Документы, хранящиеся в Архиве исторической службы сухопутных войск в Венсенне, позволяют восстановить обстановку этого своеобразного события, произошедшего в 1-м батальоне полка, расположившегося отдельно на зимних квартирах в небольшом селении Модан недалеко от Гренобля. Строгость командира батальона и ряда офицеров, всех бывших дворян, вероятно, возбудила недовольство солдат, чем не преминули воспользоваться то ли беспринципные карьеристы, то ли фанатичные якобинцы, а скорее всего, и те и другие. Обвинения, которые выставил один из них против офицеров из «бывших», смотрятся, мягко говоря, как недостаточно мотивированные, да и заголовок у документа, где они сформулированы, тоже своеобразный: «Старое бельё, которое надо выкинуть на помойку». В первой графе написаны… «имена сволочей»(!), во второй «замечания». В первой графе значится: «Дютей, подполковник 23-го пехотного полка». Во второй написано: «дворянство и старая глупость…».

Ну и далее в таком же стиле:

«Удан, капитан в том же полку – мюскаден, хороший патриот конституции 1789 года, но не любящий ту, которая сейчас, дворянин.

Пэнтандр, капитан в том же полку, – мюскаден до крайности, аристократ, трус, который идет в бой, как собака, которую гонят хлыстом на охоту…

Дионис, капитан в 23-м пехотном полку – аристократ, гад и сволочь как человек, дворянин.

Д’Энград, су-лейтенант в том же полку – дворянин, очень дворянин, бесконечно дворянин, мюскаден. Аристократ… Был в плену в Пьемонте, а потом выпущен под честное слово. Занимался тем, что корчил шута перед Сардинским тираном и его сателлитами. Похвалы, которыми он его осыпает, не оставляют сомнений в этом…»[48].

Эти абсурдные поклепы нашли, очевидно, своих сторонников, и когда некто Шеврийон, агент Исполнительного совета, прибыл к батальону и заявил о том, что все, кто принадлежат к «…бывшей дворянской касте, не заслуживают более того, чтобы занимать посты настоящих санкюлотов»[49], было решено провести собрание батальона, о котором рассказывает другой курьёзный документ:

«Модан, 16 нивоза II года (5 января 1794 г.) Французской республики, единой, неделимой и демократической.

Офицеры, унтер-офицеры и солдаты 1-го батальона 23-го полка генералу Пеллапра, командующему армией Альп.

Гражданин генерал, мы спешим сообщить тебе результаты обсуждения, которое мы провели в отношении офицеров нашего полка, запятнанных пороком дворянства(!). Оно было продиктовано нам самым чистым патриотизмом и санкюлотизмом, кроме того, оно основано на декрете Конвента. Мы посылаем тебе копию протокола нашего собрания, и мы уверены, что, как истинный санкюлот, ты одобрить наше поведение.

Настоящие республиканцы не должны иметь ничего более важного и спешного, как исторгнуть из своей груди людей, которые принадлежат к касте, желающей обратить в пепел цветущую республику и снова взять в руки свою тираническую власть.

Мы уверены, что, имея настоящих санкюлотов на посту командиров, мы разрушим все проекты изменников, и что мы уничтожим их всех до самых корней.

Салют и Братство. Подписано председателем собрания Сан-Шагреном[50]»[51].

После изгнания офицеров-дворян: командира батальона дю Тея, капитанов Удана, Диониса и Окара, а также су-лейтенанта Моранжье, были тотчас произведены выборы командиров на их вакантные места. Командиром батальона был избран некто Анри Вампук, пятидесятитрехлетний офицер, выходец из семьи кожевенника, который прослужил 32 года солдатом и унтер-офицером, и только и 1791 году получил эполеты. О нем даже автор записки о «старом белье» пишет, что он «не может командовать, ибо, хотя он храбрец и добрый санкюлот, но без всякого образования и военных талантов…»[52].

Нужно отметить, что командование весьма прохладно, отнеслось к инициативе 1-го батальона 23-го линейного. Сразу по получении известия о случившемся, командующий армией Альп Пеллапра послал рапорт в Париж военному министру Бушотту… Реакция последнего была не восторженной, равным образом как и представителя народа при армии Альп Гастона, который указом от 13 жерминаля II года объявил незаконным собрание батальона и не имеющими юридической силы все новые назначения командиров. Тем не менее он не решился вернуть изгнанных офицеров, обещав лишь проводить их в почетную отставку[53].

В данном эпизоде наиболее интересным является уверенность солдат и унтер-офицеров в том, что они действуют в соответствии с декретом Конвента об изгнании дворян из армии, который «враги народа» сокрыли от масс: «Согласно изложенному участвующие в собрании постановили, что они не сомневаются, что декрет (об изгнании дворян) был принят Конвентом, и если он еще не послан в эту армию (Альп), то возможно, что эта задержка происходит по вине чиновников… из-за их злых намерений скрыть от истинных санкюлотов основополагающие декреты республики»[54].

Наряду с чистками, отстранениями, разжалованиями, казнями и т. д. якобинцы усиленно пытались политизировать армию. В войска отправляется большое количество пропагандистской литературы. Военный министр распорядился выплатить Эберу 118 600 ливров за миллион экземпляров крайне левой газеты «Пер Дюшен», которые предназначались для солдат и офицеров[55]. Именно через эту прессу солдаты воспитывались в духе бдительности по отношению к их командирам. «Пер Дюшен» был для армии до ареста Эбера, т. е. до марта 1794 года, одним из основных источников информации о событиях в Париже, а также средством идеологического воздействия.

Наряду с газетой Эбера военный министр закупил для армии и другие издания, в частности ультрареволюционное «Ле ружиф или Франк на аванпостах», исходившие от Армана Гюффруа, члена Комитета общей безопасности.

Наиболее решительные «представители в миссиях» самыми строгими мерами добивались того, чтобы в войска поступала республиканская пресса. Мильо и Субрани, представители народа в Армии Восточных Пиренеев, особенно обращали внимание в этом смысле на командный состав. Те из офицеров, кто не зачитывал войскам «Бюллетень Конвента», газеты, прокламации и т. д., должны были быть разжалованы и, как «подозрительные», отправлены в тюрьму[56].

Конечно, не всегда и не всюду солдаты и офицеры получала эту прессу, не всегда она находила положительный отклик. Тем не менее отрицать ее воздействие на войска невозможно. Некоторые фразы из газеты «Пер Дюшен» настолько вошли в обиход солдат и офицеров, что десятилетие спустя, в 1805 году под Аустерлицем пехотинцы дивизий Сент-Илера и Вандамма, наступавшие на Праценское плато, пели во все горло «Пробуждение Пера Дюшена»[57].

Неслучайно поэтому якобинцы в качестве еще одного метода воздействия на войска широко использовали музыку и песни как пропаганду, легко воспринимаемую и заучиваемую наизусть часто неграмотными солдатами. Поэты писали слова песен, в том числе и по заказу военного министра Бушотта. В его счетах, можно найти сумму 80 тысяч ливров, выплаченную гражданину Руссо. Руссо был членом Комитета по народному образованию при Конвенте и написал для Шометта, прокурора Коммуны Парижа, сборник из 17 песен, который был отпечатан в сентябре 1793 года. Каждый волонтер, отправлявшийся на войну, получал подобный сборник[58].

Разумеется, «Марсельеза» была одной из самых знаменитых песен и одновременно мощным средством психологического воздействия. Гувийон Сен-Сир рассказывает в своих мемуарах, какой мощный эффект производила эта песня в бою…[59].

Конкретные политические идеи сообщались армии посредством праздников, организованных таким образом, чтобы добиться наибольшего психологического эффекта. Вот, например, как согласно описанию Дюбуа-Крансе выглядело одно из этих празднеств, данное 20 мессидора II-го года (8 июля 1794-го) в честь «амальгамы»: «…После того, как снова был произведен смотр всем войскам, которые должны были составлять полубригаду, был дан сигнал барабанным боем, и три знамени были составлены в пирамиду в центре площади. Оружие было также составлено в пирамиды перед фронтом каждой роты, после чего солдаты заняли свои места в строю. Тогда представитель народа обратился к войскам, он описал им блага братства и ужасы деспотизма, силу и праведность республиканского правительства. После этой речи солдаты, офицеры и унтер-офицеры смешались в одной массе, обнимаясь с представителем народа, тысячу раз повторяя: “Да здравствует союз всех французов! Да здравствует республика!”

Было дано время излиться чувствам братства, после чего была снова подана команда барабанным боем. Каждый занял место в строю, разобрав оружие. Представитель народа назначил офицеров, которые должны были составить штаб полубригады. Закончив эту операцию, он приказал поставить знамена в соответствующие батальоны. После этого раздался барабанный бой, и представитель народа произнес следующую клятву: “Клянитесь сражаться за Свободу, Равенство и Французскую республику – единую и неделимую. Клянитесь подчиняться законам и уважать собственность, поддерживать воинскую дисциплину. Клянитесь ненавидеть тиранов и их сообщников!” Войска многократно повторили: “Клянемся!” при самых бурных овациях. Затем войска прошли парадом перед своими новыми командирами»[60].

Уже упоминавшиеся Мильо и Субрани рассматривали праздник как важное средство пропаганды, последний говорил: «Фанатичному и суеверному народу нужны процессии и праздники, ну что ж, мы будем их часто отмечать»[61].

В январе 1794 года в Перпиньяне силами армии был дан огромный праздник в честь победителей под Тулоном, 8 февраля был организован праздник в честь местного якобинского клуба. Наконец, большим праздником для военных и для гражданского населения был праздник разума, который торжественно отмечали во всей Франции. В армии Восточных Пиренеев его праздновали с помпой:

«7 марта отряды гарнизона и различных частей армии… собрались на площади и двинулись, предшествуемые национальной жандармерией и эскадроном гусар, к резиденции Дюгоммье (командующего армией), в то время как музыка играла повсюду “Марсельезу” и “Ça ira”. В таком сопровождении Дюгоммье и его штаб присоединились к представителям народа и представителям местных властей. Кортеж направился к храму Разума. В голове его шли двести девушек и женщин, одетых в белые платья, перехваченные на талии трехцветным поясом; шли дети, которые держались за руки своих матерей; старики. Многие ораторы поднялись на кафедру храма. Среди них Мильо, Дюгоммье…. который говорил с пылом юности и захватил собравшихся… Церемония закончилась народным ужином и танцами. Столы были выставлены перед каждым домом. Хорошо угостившись, республиканцы и республиканки исполнили огромную фарандолу, которую вели генералы Ла Бар и Мика…»[62].

Отметим, что во всех этих церемониях и празднествах подчеркивалась неразрывная связь республиканской армии с гражданским обществом. По сути дела, не было чисто гражданских или чисто военных праздников. Все гражданские торжества обязательно сопровождались отрядами войск, оркестрами и т. д., и наоборот, военные церемонии организовывались подобно гражданским, стараясь также привлечь население, местные патриотические клубы и т. д.

Одним из средств идеологического воздействия якобинцев на армию стал также культ «мучеников свободы», т. е. солдат и офицеров, павших на поле боя. Этот культ, спонтанно родившийся в войсках, был поддержан якобинцами, ибо перекликался с идеей культа Высшего Существа. Правительство распорядилось выпустить сборник, где описывались героические деяния республиканцев.

Э. Детайль.

Знаменосец 23-й линейной полубригады и солдаты, разглядывающие знамя

Наконец, немаловажным способом идеологической пропаганды в войсках была республиканская символика. Нужно сказать, что в разработке рисунков знамен, мундиров войск, костюмов магистратов, декоративных композиций на экипировке участвовали виднейшие художники своего времени и, в частности, знаменитый Жак-Луи Давид.

Праздничность, красочность и прекрасный художественный вкус, с которым были выполнены эти атрибуты, также должны были оказывать соответствующее воздействие на войска. В этих эмблемах и атрибутах отразились, как в зеркале, не только политическая борьба, но и воззрения якобинцев на организацию войск. Так, например, батальоны волонтеров имели каждый свои собственные знамена, сильно отличающиеся по рисунку и символике, нередко можно было видеть на них девизы и символы, связанные с местностью, в которой формировались батальоны, позже на них появились также и надписи, связанные с участием батальона в боях и походах. Для якобинцев это было недопустимым партикуляризмом, подчеркиванием отличия от других, проявлением «ésprit du corps» (духа части), так усиленно изгоняемого радикальными республиканцами из армии. Поэтому в 1794 году для всех полубригад были установлены знамена одинакового образца; единственное, что отличало полубригады, был номер и расположение национальных цветов, которое могло быть самым неожиданным. По поручению Конвента это расположение было разработано в марте 1794 года художником Шальо де Прюс[63].

Что же касается надписей на знаменах и центрального мотива, они были одинаковы для всех полубригад. Надписи были по-республикански лаконичны и строги: на одной стороне «Дисциплина и подчинение воинским законам», на другой «Французская республика». Наконец, знамена вторых батальонов всех полубригад были почти полностью одинаковы, различаясь только номерами. Эти знамена были символом единства, подчеркивая спаянность и гомогенность армии.

Меняется и вся система символики в обмундировании, амуниции и эмблемах на официальных бумагах.

На смену белому мундиру королевской пехоты приходит сине-бело-красный республиканский мундир и трехцветная кокарда. А лилии и короны на бляхах гренадерских шапок и патронных сумок, пряжках ремней и на нагрудных знаках заменяются революционными символами: фригийским колпаком, ликторскими пучками, гениями свободы и т. п. Повсюду отныне призывные надписи: «Жить свободным или умереть», «Война тиранам», «В нашем союзе – сила», «Победа или смерть»[64].

Все это вместе взятое: революционная пресса и действия представителей народа в армии, военные празднества и музыка, культ «мучеников свободы» и высокохудожественная республиканская символика – все призвано было создать солдата и офицера нового типа, человека новой эпохи.

Каким видели якобинцы новый идеал воина и прежде всего офицера? На эти вопросы можно найти ответ в речах Сен-Жюста и других лидеров монтаньяров, а также в республиканской прессе.

Командир – это первый среди равных, и его задача – брать образец поведения с народа. Комиссары Конвента исходили из следующего принципа: народ добродетелен, солдаты – это народ, следовательно, солдаты добродетельны. Именно в их среде можно найти воплощение таких идеалов как мужество, бескорыстие, любовь к Отечеству. Подражая солдатам, офицер будет жить жизнью народа. Офицер должен быть скромным в одежде и отличаться строгостью нравов. Он не должен предаваться порокам, обязан избегать падших женщин и чрезмерности в употреблении вина. Офицер должен принимать солдат как своих братьев, в тоне и манере разговаривать избегать всего, что может походить на высокомерие, быть выдержанным и корректным с подчиненными. В лагере и за его пределами должен читать патриотическую прессу, особенно интересоваться законами и информировать о них своих солдат. Каждый день офицер должен готовиться к бою, изучая все необходимое в его деле. Наконец, на поле сражения он должен подавать пример отваги и хладнокровия, биться, не отступая ни на шаг назад.

Э. Детайль

Солдаты Революции на походе

На того, кто не следует в своём поведении этому образцу, его подчиненные должны были донести властям, ибо не следует забывать, что якобинцы рассматривали доносительство как гражданскую добродетель. Однако нужно заметить, что предполагалось, что за клевету солдат мог быть сурово наказан. Наконец, необходимо добавить, что в отличие от левацкого подхода парижских санкюлотов к вопросу кадров, якобинцы предполагали не только ответственность командира перед подчиненными, но и строгое подчинение солдат офицеру-патриоту.

Будет справедливо отметить, что якобинцам удалось в немалой степени реализовать свою задачу воспитания армии на новых идеалах…

Последнее время в популярной исторической литературе модно описывать великие революции (и, разумеется, французскую) как продукт деятельности неполноценных личностей, маньяков, а то и просто уголовников, обращать внимание на самые темные и грязные стороны революционных событий, патологически упиваясь описанием казней или кровавых погромов. Нам никоим образом не хочется ни вступать в полемику об облике Дантона, Робеспьера или Марата, ни вести дискуссию о причинах революции, до глубины потрясшей Францию и Европу, споря о том, являлась ли она неизбежным продуктом естественного исторического процесса или была сделана кучкой заговорщиков. Все это слишком удалило бы от темы нашего исследования.

Нам важно констатировать лишь один абсолютно очевидный для нас факт – люди, ушедшие ценой своей жизни защищать революцию в рядах новой армии, к числу политических проходимцев и маньяков с патологическими отклонениями не относились. Армия, слившаяся в единое целое благодаря «амальгаме», была охвачена волной искреннего, идущего из самой глубины сердца энтузиазма и порыва. Этот порыв, это необычайно приподнятое состояние духа наивной веры в то, что солдаты и офицеры, сражаясь с врагами, открывают новую эру в истории человечества, воюют за «светлое будущее», причем не только Франции, но и всего мира, надолго оставили след в сердцах и умах тех, кто в этот момент дрался под знаменами Республики.

Позже бывшие офицеры Революции, став генералами и маршалами Империи, а затем Реставрации, познав за свою бурную жизнь смену многих режимов, будут очень обтекаемо писать в мемуарах о своем участии в революционных войнах, сосредотачивая внимание на сухих перечислениях маневров и чисто военных аспектах операций. Но даже сквозь страницы этих намеренно лишенных эмоций и политически осторожных произведений нет-нет да и прорываются фразы, выдающие чувства, которые некогда испытали их авторы, в молодости ушедшие сражаться во имя новой веры.

«Вся страна взялась за оружие, все, кто был в состоянии выдержать тяготы войны, ушел сражаться. Молодой человек почувствовал бы себя неловко, если бы остался в такой момент дома… Война, которую я пытаюсь описать, была войной, участием в которой я горжусь, потому что она была одной из самых справедливых»[65], – вспоминал о революционных войнах военный министр Людовика XVIII и, конечно, благонамеренный «роялист» маршал Гувийон Сен-Сир.

А другой маршал, и по иронии судьбы также королевский военный министр (при Луи-Филиппе), Жан-Де-Дье Сульт так писал о солдатах и офицерах французской армии 1794 г.: «Офицеры подавали пример преданности, с ранцем за спиной, без жалованья… они принимали участие в раздачах, как солдаты, и получали, как рядовые, свое обмундирование со складов… Никто, однако, не жаловался на трудности и не отвлекал свое внимание от службы, которая одна была предметом соревнования. Во всех чинах тот же порыв, то же желание идти далее того, что предписывает долг; если один отличился, то другой старался превзойти его своей храбростью, своими талантами, своими делами; посредственность нигде не находила поддержки. В штабах – бесконечная работа, охватившая все области службы, и тем не менее считалось, что ее недостаточно. Мы желали принять участие во всем, что происходит. Я могу сказать, что это период моей службы, когда я более всего работал и когда начальники казались мне более всего требовательными… Что касается солдат, здесь была та же самая преданность, то же самое самоотречение. Завоеватели Голландии переходили замерзшие реки и заливы при 17 градусах мороза босыми и в лохмотьях, и это в то время, когда они находились в самой богатой стране Европы. Перед ними были все соблазны, но дисциплина соблюдалась неукоснительно. Никогда армии не были столь послушными и наполненными таким пылом. Это была эпоха, когда я видел больше всего добродетелей среди воинов»[66].

В этой армии сыновья пахарей и ремесленников шли в одном строю с сыновьями буржуа и художников, вчерашние студенты соседствовали с бывшими маркизами. Многие из них горячо приветствовали Революцию, и это была не только молодежь, как, например, Бонапарт, который написал в едином порыве брошюру «Ужин в Бокере», где выступил как ярый республиканец. Здесь были люди и старшего поколения, такие как Дюгоммье, афишировавший свои революционные убеждения и безжалостно приводивший в действие закон о казни эмигрантов, взятых с оружием в руках.

Но необходимо еще раз заметить, что армия всегда оставалась средой, несколько более консервативной, чем гражданское общество. К этому вынуждает особенность военного ремесла с его неизбежным командованием и подчинением, внешними различиями чинов и их иерархией. Солдаты, а особенно офицеры, нередко проявляли оппозицию, иногда открытую, чаще пассивную, к санкюлотским попыткам превратить армию в политический клуб, блокировали активное проникновение крайне левой прессы, и не руководствуясь какими-то конкретными политическими убеждениями, а потому что это мешало исполнению ими служебных обязанностей.

Выше уже было отмечено, насколько высок был процент офицеров – выходцев из рядов командного состава королевской армии, было обращено внимание и на значительное количество дворян среди офицеров республиканских войск. Все это приводило к тому, что, несмотря на чистки и репрессии, в армии порой представлялось больше возможностей для самосохранения дворян (особенно тех, чьи родственники были в эмиграции), чем в гражданском обществе.

Потому, подчеркивая высокую степень политизации армии, необходимо все же признать, что тезис авторов начала XIX века об армии, стоявшей за пределами политических схваток внутри страны, об «облаке славы, которое словно окутывало границы, мешая врагу видеть внутреннюю борьбу», не лишен основания.

Как известно, 9 термидора II года Республики (27 июля 1794 г.) произошел государственный переворот, свергнувший власть якобинцев. Робеспьер, Сен-Жюст и ряд их сторонников были казнены. Этот переворот поставил точку в утопическом периоде Великой французской революции.

На место кровавых романтиков к власти пришли те, ради кого, собственно, и делалась революция, а именно, представители буржуазии.

Однако в бурный, полный опасностей и неожиданных поворотов фортуны момент обогатиться сумели не тихие почтенные коммерсанты и талантливые организаторы производства, а деляги и жулики всех мастей, нажившиеся на скупке и перепродаже земель фонда «национальных имуществ», на спекуляции продовольствием и поставке в армию некачественных предметов амуниции и гнилого хлеба. Именно эти «новые богачи»[67] стали хозяевами жизни, именно они отныне определяли вкусы, нравы, внутреннюю и внешнюю политику страны.

В то время как народ нищал, спекулянты сколачивали фантасмагорические состояния. Невиданная коррупция охватила весь чиновничий аппарат, стремительная инфляция ассигнатов свела на нет доходы всех зарабатывающих честным трудом людей, бандиты властвовали на дорогах. «Деньги стали богом, единственным предметом поклонения и предметом стремлений, – писал современник, – политика – базаром, где все продается». Перо свидетелей тех лет постоянно выводило слова: цинизм, пошлость, отсутствие всякой морали, развал государства, а в отношении народных масс эпитеты: разочарованность, безразличие к политике, апатия…