Екатерина Перченкова Лес на самом деле

Последние тридцать лет у Зои Никитичны было достаточно времени для чтения. Книги развлекали, утешали, озадачивали, а еще утверждали, что в старости человек должен обрести смирение и покой. Зое Никитичне, наверное, выпала какая-то неправильная старость. Иногда вечером, усевшись на крыльце с кружкой чая, она надеялась, что обрела это покойное, книжное состояние. То осыпался яблоневый цвет, то стрижи разрезали светлое небо над темными силуэтами садовых деревьев, то сентябрь окрашивал черноплодную рябину и девичий виноград в непереносимо прекрасный алый.

Вся предыдущая жизнь становилась безболезненной, воплощалась в медлительном наблюдении за окружающим миром; нет, «наблюдение» – неправильное слово: в созерцании. А потом она шла мимо соседей Гусаровых к питьевому колодцу, и гусаровский правнук Женька нес в садке круглого золотого леща с круглым безвоздушным ртом; и варила варенье, а в кастрюле тонула оса; или просто бабочка залетала в дом и билась в стекло, и Зоя Никитична понимала, что нет и никогда не будет ни смирения, ни покоя, и хотелось кричать и плакать.

Когда-то она больше всего на свете боялась умереть зимой, в квартире. Был девяносто пятый, кажется, год. Она восемь лет как вышла на пенсию, три года как похоронила мужа, тринадцать лет не видела сына. Ходила, так прямо и думая: ужас-то какой, умереть зимой, в квартире, одной. И тем же январем ее забрали на скорой из магазина, а из скорой унесли прямо на операционный стол, а потом серьезно, сочувствующе объяснили, что у нее большие проблемы по женской части и все может кончиться очень плохо. Зоя Никитична удивилась этому, забытому – «по женской части», – разве в ней оставалась еще какая-нибудь женская часть? И приготовилась умереть, трезво рассудив, что это можно сделать в больнице, то есть не в квартире и не в одиночестве. Но потом пришли хорошие анализы, смерть отодвинулась на неопределенный срок, и еще лежал снег, а Зоя Никитична уже развела на подоконнике помидоры и перцы, чтобы посадить в мае.

Человек, избежавший смерти, должен сделать что-то особенное. Зоя Никитична решила помириться с сыном. На самом деле они никогда не ссорились всерьез, просто однажды Вадик уехал на север, чтобы заработать, и сначала писал и звонил часто, потом реже, а потом вообще перестал. Зоя Никитична знала только, что он жив и что с заработками у него особенно не сложилось. То ли он оказался плохим сыном, то ли она плохой матерью, – стало уже не важно. Вадика следовало разыскать и непременно поговорить, потому что нет ничего непоправимого, пока все живы.

Перелистала записную книжку, подняла нескольких давних знакомых – а ничего не вышло. То ли и впрямь случилось что-то нехорошее, то ли сын не хотел вспоминать о ней. Но зато выяснилось, что Вадик на своих северах был женат, и теперь у Зои Никитичны есть две внучки, Ксюша и Варя. Ксюше десять, Варе шесть. Их маму зовут Лариса, она учительница французского языка. Она ничего не знает про Вадика, ей плевать на его мать и всех его родственников, он бросил ее и не платит алиментов, она не будет разговаривать…

Но Зоя Никитична заставила ее, сама не зная как. Вроде бы не умоляла и не убеждала, не обещала ничего – что взять с учительницы физики на пенсии? – но, кажется, именно учительское родство оказалось сильнее кровного и любого другого, и Лариса согласилась, что внучки должны познакомиться с бабушкой.

– А пожалуйста! – сказала она по телефону с каким-то звонким надрывом. – Хотите, я вам их на все лето привезу? Ну, не бойтесь, шучу. Или бойтесь, кто вас знает, потому что мы приедем втроем. А потом, если все будет хорошо, я их оставлю… скажем, на неделю. Потому что внучкам, как вы справедливо заметили, нужна бабушка. А мне нужен отпуск. Вы живете на даче? Прекрасно!

Лариса оказалась хорошенькая, ладная, кудрявая, в тонких умных очках. Очень нервная и очень злая, с трагическими жестами, восклицаниями и ежевечерним корвалолом. Это внучки Зои Никитичны были виноваты: они Довели Мать. И бабушку доведут, дай им только волю, – угрожала Лариса, строго поглядывая на девочек, примостившихся на диване перед неработающим телевизором.

Девочки были похожи одновременно на нее и на Вадика. Старшая Ксюша, высокая для своих десяти лет, круглолицая, стеснительная, с длинной русой косой. Младшая Варя, стриженная под мальчика и худая как щепка, пошустрее и побойче старшей сестры.

– Куклу купи, конфеты купи, и это им подай, и то, – упоенно перечисляла Лариса. – Маше барби подарили, и им подавай, а что мать на двух работах корячится, чтобы их хотя бы накормить и одеть по-человечески, в упор не видят. Очень хорошо, Зоя Никитична, что у вас дом в деревне. Может, поймут, что на участке нужно не только ягодки покушать, но и поработать!

Не будь Лариса матерью внучек, Зоя Никитична, пожалуй, невзлюбила бы ее. Все три дня, что невестка провела в деревне, она только и делала, что суматошно хваталась за всякую работу, попутно выговаривая девочкам за лень. То затеяла полоть сорняки в самую жару, то носить воду из колодца на руках, хотя Зоя Никитична всегда возила ведра на тележке; от ее звонкого нервного голоса болела голова. То, узнав, что свекровь продает чернику на рынке, собрала девчонок за ягодами в лес.

Зоя Никитична любила лес даже больше своего сада. И размечталась уже, как покажет внучкам старый дуб на опушке, болотную канаву, заросшую пахучими белыми цветами, тайные черничные поляны, где ягода крупнее и слаще; и пожарище в зыбких розовых огнях иван-чая, и камышовую заводь, и родник за темным ельником… Но Лариса даже этот волшебный поход умудрилась превратить в мучительную и тоскливую повинность. Ксюша и Варя, одетые в наспех подобранные жаркие шмотки, закутанные в платки, облитые с ног до головы пахучим репеллентом, уже через час начали канючить, вызвав очередной взрыв негодования матери. Ксюше было назначено набрать трехлитровый бидон черники, Варе, как младшей, небольшую банку.

– Да что вы, Лара, – уговаривала Зоя Никитична, – мы с вами ягод наберем, а девочки пускай просто погуляют.

– Им бы все гулять! – истерически звенела Лариса. – А как матери с бабушкой помочь, сразу ныть! Ксюша, пока не наберешь бидон, домой не пойдем! Варя, прекрати реветь, я сказала!

Следующим утром, провожая невестку на шестичасовой автобус, Зоя Никитична кое-как нашла в себе силы пожалеть ее – нервную, задерганную на двух работах, еле справляющуюся с детьми.

Девочки махали автобусу вслед фиолетовыми от вчерашней черники руками, и Варя опять ревела. Ксюша рассеянно смотрела куда-то мимо автобуса, а потом безнадежно спросила:

– Теперь опять в лес?..

Зоя Никитична сделала вид, что задумалась.

– Теперь… теперь, наверное, домой готовить завтрак. В девять откроется магазин, пойдем за мороженым. А потом купаться.

У Вари сразу высохли слезы. Она гордо сообщила, что ходила в бассейн и умеет плавать.

…После похода на речку и обеда девочек разморило, они заснули в обнимку на диване, а Зоя Никитична наведалась к соседке Гусаровой и попросила каких-нибудь детских вещей, оставшихся после Ольги и Сашки. «Что с нее взять, городская, – насмешливо говорила она про Ларису, – привезла девок в сарафанах, в босоножках, в лес пойти не в чем!» – «Откуда у тебя внучки-то взялись?» – недоумевала Гусарова. – «Память у тебя девичья, – смеялась Зоя Никитична, – Вадькины дочки, ну? Ты мне найди что-нибудь такое, знаешь, зелененькое, коричневое, серое…»

Следующее утро опять началось с мороженого. Ксюше понравилось ходить за водой с тележкой, а Варя пристроилась объедать смородину в тенистом углу сада. Зоя Никитична все же немного опасалась, что девочки без материнского присмотра устроят праздник непослушания, тут-то она и поймет правоту строгой невестки. Но внучки говорили «спасибо» и «пожалуйста», мыли за собой посуду, убирали игрушки и книжки без напоминаний и, кажется, все время ждали грозного окрика матери.

После обеда жара отступила, небо затянуло прозрачной белесой дымкой, пришел небольшой ветер. Девочки вытащили во двор старое покрывало, расстелили на траве, повозились немного и уснули. Зоя Никитична сняла с веревки в саду выстиранные детские вещи, разложила на спинке дивана, а потом открыла шкаф и достала свое лучшее платье – точнее, единственное свое красивое платье, крепдешиновое черно-зеленое с узором из ореховых листьев и фиолетовой искрой.

…Ксюша и Варя, проснувшись, смотрели на нее во все глаза. Вместо скромной старушки в синем застиранном сарафане их разбудила красивая, нарядная бабушка. Чего стоил один серый – нет, серебряный, – газовый шарф в прозрачных папоротниках, повязанный вокруг высокой прически. Какими изумрудами сияли стеклянные зеленые серьги в бабушкиных ушах.

– Куда мы пойдем? – восторженно спросила Ксюша.

– В лес, – сказала Зоя Никитична. – Только обещайте, что никому не расскажете.

– Чего не расскажем?

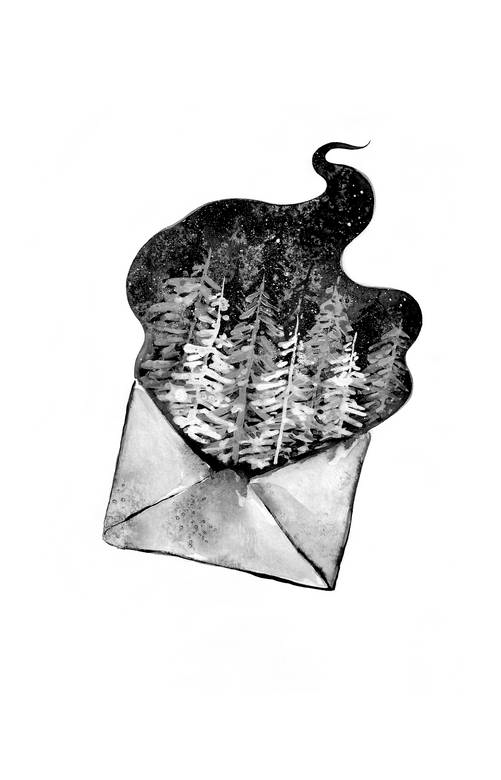

– Я вам покажу, как на самом деле ходят в лес.

Пришлось еще немного повозиться, одевая девочек так, чтобы получилось и удобно, и красиво, и чтобы не покусал никто в лесу. Зоя Никитична открыла шкатулку с украшениями, и Ксюше достались длинные бусы из мелких серо-зеленых камушков, а Варе брошка в виде свернутого листа с круглой жемчужиной. Были у бабушки два шелковых платка – серый с журавлями и коричневый в зеленую полоску, – приспособила внучкам вместо косынок. Так и вышли втроем, нарядные, почти в пять часов вечера, под удивленными взглядами соседей.

Ни на пожарище, ни на дальний черничник в этот раз не повела их Зоя Никитична. Обошли западную опушку, поглядели на старый дуб, набрали мяты. Ксюше попалась семейка лисичек. Неторопливо прогулялись мимо высоких сосен, навестили родник, напились холодной лесной воды. Девчонки затеяли играть и носиться, а Зоя Никитична, не теряя их из виду, набрала немного черники и нарезала иван-чая. Под кустом бузины обнаружилась нора, в которой, кажется, кто-то шевелился. Варя два раза видела ящерицу и один раз очень большую лягушку, может быть, даже жабу. Наткнулись на старые угли посреди большой поляны, запалили маленький костерок, поджарили на прутиках черный хлеб.

Солнце уходило спать, и лес в его последних лучах был золотой и черный. Засобирались домой, девочки набегались и проголодались; и тут Варя обнаружила, что потеряла брошку. Съежилась, втянула голову в плечи, ожидая, что бабушка станет ругаться. А когда поняла, что не станет, все равно заплакала: было очень жалко красивой брошки.

– Смотри, Варя, – утешала ее бабушка, – мы ягод набрали, и грибов, и травы, сколько всего из леса несем. Надо иногда и в лес приносить что-то. Ты не жалей, лучше посмотри кругом. Может, найдешь что-нибудь взамен.

И сразу повезло: сделав шага три, Варя нашла огромный, невероятно огромный белый гриб. Зоя Никитична таких не находила ни разу, только пару раз видела в корзинах у других грибников.

– Вот видишь, – сказала она, – так всегда и бывает. Одно потеряла, другое нашла.

И порадовалась про себя, что так удачно подвернулся этот белый, и про себя же сладко засомневалась: неужели и правда – взамен брошки?

Вышли из леса в половине десятого; не там, где входили, а у излучины реки внизу деревни. Над водой и дальше, вдоль высокой травы и старых ив, стелился туман.

Зоя Никитична достала из сумки керосиновый фонарь, зажгла и торжественно вручила Ксюше. Сумерки мгновенно сгустились вокруг огня, туман стал белее и непрогляднее, в нем то вылетала из-под ног маленькая темная птица, то вставал навстречу грозный высокий татарник; и они втроем молча прошли с фонарем через этот огромный туман, поднялись в деревню и вернулись домой.

Так и ходили с тех пор – в любое время, ненадолго или на целый день, носили с собой просо для лесных птиц, набирали воду из родника в алюминиевые фляжки, сочиняли новые наряды и украшения – шкатулка Зои Никитичны оказалась безнадежно разорена; сушили лекарственные травы и грибы на веревке под потолком, а красивые листья и цветы в тяжелой старой книге по домоводству. Выпросили у Ларисы еще неделю, отчитавшись о достойно совершенных огородных работах, собранных ягодах и примерном послушании (то есть, наврав с три короба). Ходили в лес – играли в лес, – и Зоя Никитична играла серьезней и влюбленнее всех. То ли запоздало тосковала по никогда не рожденной девочке, выглядывая ее любимые черты в маленьких внучках, то ли сама в свои шестьдесят четыре еще была девочкой, восторженно следящей за бегущей ящерицей.

А когда попрощались до будущего лета – Варя высовывалась из окна автобуса и кричала: «Баба, ты нас жди!» – затосковала еще сильнее и совсем заигралась.

То жила как-то с осени до весны, а то всю осень, и зиму, и еще до конца мая ждала девочек изо всех сил и готовилась к их приезду. Все, что было отложено на черный день, истратила, чтобы сделали хорошую лестницу на второй этаж и поставили там две кровати: не все же внучкам ютиться на разложенном диване вдвоем. Перевезла из городской квартиры постельное белье, покрывала, пледы и даже посуду. Безжалостно избавилась от подбитых дачных чашек, купила глиняные суповые тарелки с глянцевыми папоротниками на дне, и блюдца, и кружки, и заварной чайник с еловой шишкой на крышке; и натянула под потолком новые бечевки для сушеных трав, и во всех окрестных магазинах для рукоделия скупила бусы и бисер зеленых, коричневых и серых лесных цветов, и завела в доме свечи, хотя всегда побаивалась открытого огня и возможного пожара.

Ксюша и Варя приехали.

Ксюша вытянулась еще выше и сильно похудела, Варя болела бесконечной ангиной, и ей больше нельзя было мороженого. Лариса оглядела преобразившийся дом, новую комнату девочек на втором этаже, махнула на все рукой и уехала в Крым, оставив внучек с бабушкой до конца лета.

Зоя Никитична вылечила Ксюше прыщи чистотелом и мятной водой, а Варе ангину травяными полосканиями, и снова ходили на речку, и за мороженым, и в лес. Девочки привезли с собой корзинки, и складные ножи, и длинные охотничьи спички, – тоже, стало быть, ждали лета. Варя так хорошо подросла, что почти не уставала больше; вскоре стали уходить в лес рано утром, взяв с собой хлеба, огурцов и соли, и возвращаться ближе к ночи. Купались там же, найдя на Донке песчаный спуск к воде; жарили грибы на костре, спали на сухом светлом мху. А вечером, дома, ждала горячая еда, и травяной чай, и жестяной таз с нагретой водой, и ромашковый настой, чтобы у Ксюши были красивые волосы, и терпкий напиток из прошлогодней сушеной калины, чтобы у Вари не болело горло; и подушки, набитые сеном и сушеной мятой, на которых так сладко спалось.

Тамарка Прохорова, дурища, как-то явилась вечером поболтать – и давай доказывать Зое Никитичне, что с невесткой надо быть строже, а то подбросила внучек, усвистела хвостом крутить, – все к тому идет, что девки ей не нужны, а ты сама подумай, у тебя возраст, давление, ты справишься ли?

И Варя с Ксюшей, как назло, играли в смородине и все слышали.

Зоя Никитична только и сказала в сердцах: «Вот же ведьма!» – как девочки метнулись на край поля за чертополохом, чтобы повесить его над дверью, и за свежей колодезной водой, чтобы вымыть после Тамарки Прохоровой крыльцо. Этого бабушка им никогда не рассказывала, да и сама не знала, – должно быть, вычитали где-то. Хотя Ксюша читала в основном старые журналы «Наука и жизнь» и детские детективы, а Варя «Веселые картинки» и справочник «Съедобные грибы Подмосковья».

Девочки росли красавицами. Зоя Никитична никогда не думала об этом, – родная кровь всегда милее и ближе, – а тут, под конец лета, начала приглядываться к ним и сравнивать с другими деревенскими детьми. Крепкие, загорелые, золотоволосые, – в лесу волосам никак не выгореть в жесткую деревенскую солому, – и глаза прозрачные, русалочьи, серые: у Ксюши в зелень, у Вари в голубизну.

Соседка Гусарова все прилаживалась, подбиралась пообщаться: то ли по душе ей были Зойкины внучки, то ли из обычного любопытства к чужой жизни. Напросилась как-то на чай, вошла в дом и ахнула. Вместо пожелтевшего старого тюля зеленые шторы в камышах. Вместо побитого чайника начищенный самовар. Легкий, летучий дух трав и грибов, россыпи коряг, шишек и речных камней.

– Зойка, да у тебя и чашки с папоротниками! И горшок, смотрю! И чайник! Хорошо как подобрала, а? Это ты специально? То-то, смотрю, из леса не вылезаешь с девками. Вас там лешие не покусали еще? Ты сама-то не ведьма случайно? Это я не чтобы обидеть… а вот что подумала-то. Зойк, а ты радикулит заговаривать не умеешь?

Зоя Никитична не умела. Но читала о рефлексотерапии в журнале то ли «Здоровье», то ли «Физкультура и спорт». Отвела соседку в смородину, где погуще, чтобы никто не видел, скомандовала приспустить юбку и приподнять кофту и от души отхлестала ее крапивой по пояснице. Гусарова ойкала, шипела и сдавленно матюгалась, а наутро ей полегчало.

Лето было, и еще лето, и еще одно, а потом Зоя Никитична перебралась в деревню насовсем. Ларисе и девочкам городская квартира была нужнее, а ей соседи помогли утеплить дом и наладить печь; Гусарова давно пустила слух, что соседка может заговорить болезнь, и к ней стали относиться с уважительным трепетом. Подумать только, совсем недавно собиралась помирать, – зимой, в квартире, одна. А теперь там, за столом, где раньше стояла швейная машинка, Варя делает уроки. И Ксюша читает книги под торшером, который Зоя Никитична не включала, наверное, никогда. И Лариса смотрит свои сериалы по телевизору, который на Зою Никитичну прежде навевал только тоску. Девочки ходят в парк кататься на лыжах и сделали на балконе кормушку для снегирей. А потом придет лето, и он снова приедут. И снова лето. И еще одно. И так будет всегда.

А потом пришло еще одно лето, и Варя приехала без старшей сестры. Ксюша вышла замуж, ждала ребенка, передавала привет. Варя явилась уже загорелой, с моря, и обстригла свои чудесные волосы, – почти под мальчика, как в детстве, – и пила какие-то таблетки от нервов, так тяжело ей дался диплом. Первым делом поволокла бабушку в лес за черникой, – Зое Никитичне оказалось не под силу за ней угнаться, сильно сдала за последний год, – так и просидела весь день на бревнышке, следя, как Варина золотая макушка выныривает из папоротников. И в другой раз вышло так же, и в третий; вот и лето прошло, и еще одно, и еще.

Лариса с возрастом успокоилась, стала проще и легче, поправилась, сменила близорукие очки на дальнозоркие. Она первой поняла, что Зое Никитичне становится трудно, и стала навещать ее чаще, помогать в огороде, привозить продукты. «Хорошая девочка эта Лара», – удовлетворенно думала Зоя Никитична.

– Жизнь-то прошла, – печально говорила хорошая девочка Лара, сидя на садовой скамейке и переплетая седую косу, – Ксюшка-то с Максом и Кирюшей совсем уехали. Кирюша русского не знает. Как я по ним скучаю, кто бы знал…

Варя на будущее лето явилась совсем расстроенная и нервная, – что-то не ладилось у нее с аспирантурой и с молодым человеком, выбралась всего на неделю, – все лежала в саду на раскладушке с ноутбуком, курила и ругалась с бабушкой по любому поводу. Может, – запоздало подумала Зоя Никитична, уже провожая внучку на автобус, – это не она такая нервная, а у меня характер испортился. Говорят, так бывает от возраста. Мне-то незаметно, а со стороны…»

– Иди уже, обнимемся, – примирительно сказала она Варе. – Мало ли, не увидимся больше.

– Ты чего, ба?

– Да ничего. А то стоим с тобой как чужие.

И Варя обняла ее так отчаянно и жарко, что Зое Никитичне стало совершенно ясно: да, больше не увидеться. И сама так думала в последнее время, и Варя вот почуяла… Жалко только, Ксюшу так не обнять. Прослезилась, конечно, и Варю расстроила. Они обе часто плакали в последнее время.

Жизнь не прошла еще, – но проходила мимо, мерцая своим драгоценным остатком, дразнясь напоследок солнцем и зеленью, и Зоя Никитична уже третий год не ходила в лес, боясь за сердце и ноги, и сама себе болезненно признавалась, что скучает по своему лесу еще сильнее, чем по внучкам. Что дом и сад становятся светлой и зеленой, но тюрьмой: она уже до магазина боялась дойти без помощи, а дальше только хуже. А ведь ей-то, выучившей на старости лет все лесные травы, умывавшейся в болотной воде, колдовавшей для Ксюши и Вари купальские огни и грибные поляны, нельзя умирать под крышей. Но так все и кончится, куда деваться…

Нет, подумала Зоя Никитична, не так.

Вытащила из-под дивана старый большой чемодан и достала свое лучшее платье. Еще весной показывала Ларе, говорила: это на меня наденьте. Платье было чудесное, впору даже молодой: из мятого китайского шелка, длинное в пол, в коричневых, и зеленых, и рыжих, и светлых пятнах, с алыми брызгами кое-где, похожими на ягоды. Варя привезла когда-то в подарок, с явным намеком на то, прошлое платье, истрепавшееся по ельникам и папоротникам и ушедшее на тряпки, а она только ахнула – и не решилась надеть, отложила себе напоследок.

Грех замыслила – подумала мимолетно, и тут же возразила себе: а платье такое в землю – не грех?

Только и делала весь вечер, что спорила сама с собой. То в ней плакала и жаловалась маленькая, почти сошедшая с ума старушка, которой вдруг втемяшилось, что внучкам нехорошо будет возвращаться в дом, где она умерла, хотя внучкам-то что, вон, Варя только неделю нашла за все лето повидаться с бабкой, а Ксюша навсегда уехала, ой, горюшко… То просыпалась другая, еще крепкая и веселая, которая надела свое лучшее платье, и серьги, и бусы, и узорную шаль, – и собралась в лес, ничего плохого не имея в виду. То ли обе Зои Никитичны наконец договорились между собой, то ли устали спорить, – она выпила таблетку капотена, отключила рубильником электричество, взяла фонарь, вышла, закрыла за собой дверь на оба замка и положила ключи под крыльцо, как было заведено у них с девочками.

С ума сошла, конечно. В самые сумерки добрела до леса, едва дыша. Со знакомой дороги свернула туда, где не ходила еще ни разу, – кругом дубовой рощи, за болото, за пожарище, по извилистой сырой тропе. На прошлой неделе еле доползла до магазина, а тут прошла уже в двадцать раз больше, и пока ничего. Ноги держат. Сердце кое-как работает. Надо просто идти и идти, и будь что будет.

Фонарь пах керосином и притягивал мохнатых мотыльков. Очень глупо, но захотелось есть и пить. А потом пришло в голову, что хватит, пора возвращаться домой. Крепкая бабка оказалась Зоя Никитична. Может, еще повоюет.

Справа внизу блеснуло, – то ли излучина Донки, то ли старица, – на берегу можно было напиться, умыться и отдохнуть. Зоя Никитична постояла немного над бегущей водой, посмотрела на отражение фонаря в темной зыби, приготовилась осторожно спускаться, и вдруг услышала внизу барахтанье и тонкий захлебывающийся всхлип.

Кто-то тонул в двух шагах от берега.

Ребенок, – поняла Зоя Никитична, поймав глазами маленькую руку, вцепившуюся в нависшие над водой ветки ивы. Рука тут же разжалась и исчезла.

Зоя Никитична уронила фонарь и кинулась вниз не глядя. Упала, съехала вниз по глинистому берегу, с разбегу влетела по пояс в ледяную воду, и тут в груди больно дернулось, обожгло и остановилось.

– Черта с два, – сказала она себе и дотянулась до тонувшей малявки.

Малявка, едва почуяв ее прикосновение, вцепилась всеми руками, ногами, кажется, даже зубами и затихла, перестала дергаться. Девочка, поняла Зоя Никитична. Запуталась волосами в растущем из воды ивняке, могла и правда утонуть, вода-то ледяная. Еле удалось распутать, надо же, длиннющие какие.

Освободив малявку, она подхватила ее и потащила на берег.

Девочка, правда. Лет семи-восьми, худющая, в длинной рваной майке до колен, лохматая, со смешным лягушечьим ртом. Зоя Никитична крепко вытерла ее одной половиной шали, закутала в другую. Все равно, подумала, простудится.

– Ты чья? – спросила она малявку.

Та крепко прижалась к ней, вздрагивая и ничего не отвечая.

– Ты откуда тут? Есть у тебя мама с папой? Где они?

Малявка вдруг подняла голову и клюнула ее в щеку холодным поцелуем, вывернулась из объятий и бросилась куда-то в заросли.

Зоя Никитична тяжело села на мокрую траву и сразу подумала, что нельзя было садиться: комары заедят. Но комары не кусались, только звенели вокруг. И холодно, кажется, не было. И ничего не болело. На тропинке, уходящей в заросли, едва различимо светились малявкины следы.