Глава 3 Цивилизационный процесс

В целом наша цивилизация основана на подавлении инстинктов.

С тех пор как я научился пользоваться приборами, я мучился с соблюдением одного из правил застольного этикета: нельзя набирать пищу на вилку, помогая себе ножом. Я, конечно, могу подцепить достаточно крупные куски – те, что не разваливаются, когда вонзаешь в них зубцы. Но мощности моего мозжечка не хватает, чтобы справиться с мелкими кубиками или скользкими шариками, которые скачут по тарелке, стоит только их коснуться. И я гоняю еду по кругу в отчаянных попытках найти удобный край или уклон и подцепить упрямую горошину, надеясь, что ее скорость не разовьется до второй космической и она не выскочит на скатерть. Порой я старался улучить момент, когда мой сосед по столу отвлечется, и потихоньку помогал себе ножом в надежде, что меня не поймают на этой оплошности. Все что угодно, лишь бы избежать славы неотесанного невежи, который использует нож не только для того, чтобы резать. «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», – говорил Архимед. Но если бы он соблюдал правила столового этикета, то не смог бы сдвинуть и горошину с помощью ножа!

Помню, в детстве я пытался понять причину этого бессмысленного запрета. Что такого ужасного случится, спрашивал я, если использовать столовые приборы эффективно и при этом гигиенично? Это же не картофельное пюре руками есть! Но, как и все дети, я проигрывал спор, слыша: «Потому что я так сказала», и десятилетиями ворчал про себя, возмущаясь бессмысленностью принятых правил. Но однажды, когда я собирал материал для этой книги, шоры упали с моих глаз, туман рассеялся и я навсегда перестал возмущаться правилом «без ножа». Этим прозрением я обязан величайшему мыслителю из тех, о которых вы никогда не слышали, – Норберту Элиасу (1897–1990).

Элиас родился в Германии, в Бреслау (сейчас Вроцлав, Польша), и изучал социологию и историю науки[159]. Он бежал из Германии в 1933 г., потому что был евреем, попал в британский лагерь для интернированных лиц в 1940-м, потому что был немцем, и потерял обоих родителей в Холокосте. В довершение этих трагедий нацизм устроил ему еще одну: его главный труд, «О процессе цивилизации» (Über den Prozeß der Zivilisation), был опубликован в Германии в 1939 г. – в то время, когда сама эта идея казалась плохой шуткой. Элиас скитался по университетам, преподавал в вечерней школе, переучился на психотерапевта и, наконец, нашел место в Лестерском университете в Англии. О нем заговорили лишь в 1969-м, когда книга «О процессе цивилизации» была издана в английском переводе, а признание в научных кругах пришло к Элиасу в последнее десятилетие жизни, когда получил известность один удивительный факт. Это открытие касалось не застольного этикета, а истории убийств.

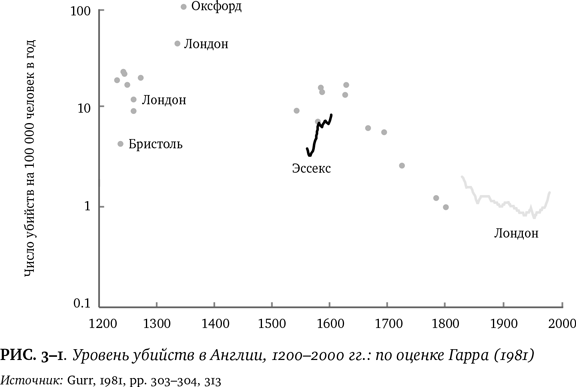

В 1981 г. политолог Тед Роберт Гарр, изучив материалы судебных архивов, вычислил показатели уровня убийств в 30 разных временны́х точках британской истории, сравнил их с современными данными по Лондону и представил все на графике[160]. Я воспроизвожу этот график на рис. 3–1, используя логарифмическую шкалу, в которой для единиц, десятков, сотен и тысяч отводятся вертикальные отрезки равной длины. Показатели подсчитаны так же, как в главе 2, то есть по числу убийств на 100 000 человек в год. Без логарифмической шкалы здесь не обойтись, поскольку уровень убийств снизился весьма резко. На рисунке видно, что с XIII по XX в. число убийств в различных районах Англии уменьшилось в 10, 50, а иногда и в 100 раз, например с 110 на 100 000 человек в Оксфорде XIV в. до менее чем одного случая на то же количество жителей в Лондоне середины XX в.

График поразил всех, кто его видел (и меня тоже – как я упоминал в предисловии, именно из этого зерна выросла книга, которую вы читаете). Это открытие разрушало все стереотипы об идиллическом прошлом и порочной современности. Когда я изучал восприятие насилия с помощью интернет-опросника, выяснилось, что люди думают, что в Англии XX в. насилия было на 14 % больше, чем в Англии XIV в., хотя на самом деле его стало на 95 % меньше[161].

Эта глава посвящена сокращению числа убийств в Европе со Средних веков до наших дней, а также примерам и контрпримерам из других мест и времен. Я позаимствовал название главы у Элиаса, потому что он – единственный из крупных социальных мыслителей, кто выдвинул теорию, способную объяснить этот феномен.

Сокращение числа убийств в Европе

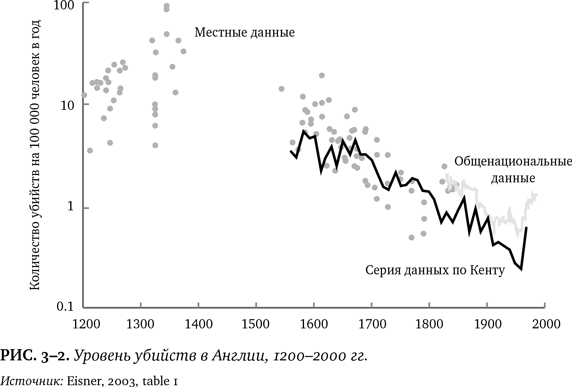

Прежде чем мы попытаемся объяснить это удивительное достижение, давайте убедимся в его реальности. После публикации графика Гарра историки-криминологи копнули историю убийств глубже[162]. Основываясь на архивах местных органов управления, судебных записях и материалах коронерских расследований, криминолог Мануэль Эйснер собрал обширную базу данных по убийствам в Англии за несколько столетий[163]. Каждая точка на рис. 3–2 – это показатель по какому-либо городу или судебному округу, размещенный на логарифмической шкале. К началу XIX в. британское правительство вело ежегодную статистику убийств в стране – эти данные отображены на графике серой линией. Историк Дж. С. Кокберн скомпилировал непрерывные данные по Кенту за период с 1560 по 1985 г. – Эйснер нанес их поверх собственных данных в виде линии черного цвета[164].

И снова мы наблюдаем снижение годового показателя убийств, и не маленькое: с 4–100 на 100 000 в Средние века до 0,8 на то же количество людей в 1950-х. При этом высокий уровень насильственных смертей в Средневековье нельзя отнести на счет социальных потрясений, последовавших за «черной смертью» – эпидемией чумы 1346–1353 гг., судя по данным предшествовавших лет.

Эйснер серьезно раздумывал над тем, насколько мы можем доверять этим данным. Исследователи насилия выбирают в качестве критерия именно убийства, поскольку независимо от того, что в той или иной культуре считается преступлением, от мертвого тела так просто не отмахнешься: люди всегда стремятся узнать, кто или что стало причиной смерти. Поэтому отчеты об убийствах – более надежный показатель уровня насилия, чем записи о грабежах, изнасилованиях или драках, и обычно (хоть и не всегда) эти показатели друг с другом коррелируют[165].

И все же имеет смысл поинтересоваться, как люди различных эпох реагировали на убийства. Были ли они склонны, как и мы, отличать умышленное убийство от случайного, наказывали виновного или просто смирялись со случившимся? Убивали ли люди предшествующих эпох так же часто, как грабили, насиловали и дрались? Удавалось ли им спасать жертв нападения, тем самым не давая им превратиться в жертв убийства?

К счастью, на эти вопросы есть ответы. Эйснер цитирует исследования, показывающие, что, когда сегодня людям описывают обстоятельства убийства столетней давности и спрашивают, было ли убийство умышленным, они обычно приходят к тому же заключению, что и современники преступления. Эйснер показал, что уровень убийств в конкретный исторический период, как правило, действительно коррелирует с уровнем других насильственных преступлений. Он заметил, что любой прогресс в криминалистике, любое расширение системы уголовного правосудия приводит к недооценке степени сокращения числа убийств, потому что процент пойманных и осужденных убийц возрастает. Что касается медицинской помощи, врачи до XX в. были коновалами, которые убивали столько же пациентов, сколько излечивали. Тем не менее максимальный спад числа убийств наблюдается между 1300 и 1900 гг.[166] В любом случае статистические шумы, приносящие социологам столько головной боли при оценке изменений в 50 % или в 25 %, не такая большая проблема, когда речь идет о разнице в 10 или 50 раз.

Но может быть, англичане, постепенно отказываясь от убийств, отличались этим от других народов Европы? Эйснер изучил доступные данные. Рис. 3–3 показывает, что разница невелика. Скандинавам потребовалась еще пара столетий, чтобы перестать убивать друг друга, а итальянцы всерьез не озаботились этим вопросом до XIX в. Но к началу XX в. годовой уровень убийств в каждой западноевропейской стране превратился в тонкую линию, болтавшуюся около отметки 1 на 100 000 человек.

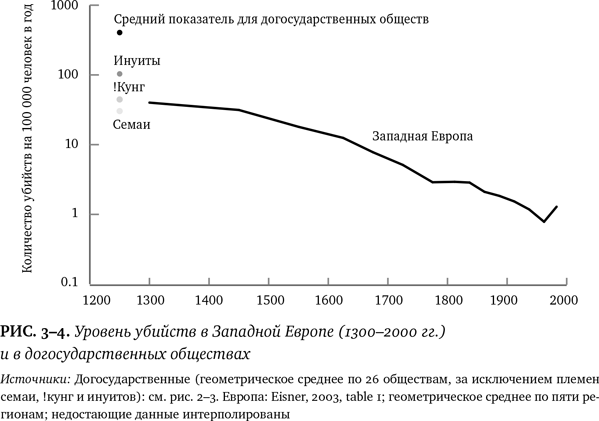

Чтобы объективно оценить спад насилия в Европе, давайте сравним его с уровнем догосударственных обществ, с которыми мы познакомились во 2-й главе. На рис. 3–4 мне, чтобы вместить данные, пришлось продлить вертикальный луч логарифмической шкалы до тысяч. Даже во времена позднего Средневековья нравы жителей Западной Европы были не так жестоки, как в неусмиренных догосударственных обществах вроде инуитов, находясь ближе к частично оседлым племенам-собирателям семаев и!кунг. Начиная с XIV в. уровень убийств в Европе стабильно снижался, слегка подскочив лишь в последней трети XX столетия.

Пока Европа в целом становилась менее кровожадной, некоторые характеристики убийств оставались неизменными[167]. Мужчины несли ответственность почти за 92 % всех убийств (кроме убийств младенцев) и чаще всего убивали в возрасте от 20 до 30 лет. До 1960-х гг. города были в основном безопаснее деревень. Но некоторые паттерны изменились. Раньше убийства с одинаковой частотой случались как в высшем обществе, так и среди представителей низших классов. Когда уровень убийств упал, он гораздо сильнее снизился в высших социальных классах – к этому важному изменению мы еще вернемся[168].

Стоит еще отметить, что уровень убийств посторонних людей снижался гораздо быстрее, чем число убийств детей, супругов, родителей, братьев и сестер. Этот общий паттерн статистики убийств иногда называют законом Веркко: уровень насилия в конфликтах между мужчинами везде и всегда варьирует сильнее, чем уровень домашнего насилия в отношении женщин или родни[169]. Мартин Дэйли и Марго Уилсон считают, что родственники везде и всегда действуют друг другу на нервы с одинаковой силой, поскольку в этом случае конфликты интересов имеют куда более глубокие корни из-за частичного совпадения генов. А вот агрессивность в мужской среде, напротив, подогревается борьбой за доминирование, которая чувствительна к воздействию обстоятельств. Уровень агрессивности, необходимый мужчине, чтобы отстоять свое место в неофициальной иерархии, зависит от того, как он оценивает агрессивность других мужчин: это обстоятельство запускает циклы жестокости или миролюбия, которые могут резко повышать или понижать уровень насилия. Психологию родства я буду исследовать детально в главе 7, а психологию доминирования – в главе 8.

Причины сокращения числа убийств в Европе

Давайте обсудим последствия многовекового снижения числа насильственных смертей в Европе. Считаете ли вы, что города с их анонимностью, скученностью, иммигрантами, смешением культур и классов – питательная почва для насилия? А что вы думаете о разрушительных социальных изменениях, принесенных капитализмом и индустриальной революцией? Может, вы убеждены, что жизнь в тихом местечке, замешанная на вере, традициях и страхе Божьем, защитит от убийств и разгула насилия? Что ж, подумайте еще раз. По мере того как Европа становилась все более городской, космополитичной, торговой, промышленной, индустриальной и светской, жизнь становилась безопаснее и безопаснее. И это возвращает нас к идеям Норберта Элиаса, к единственной теории, выдержавшей проверку фактами.

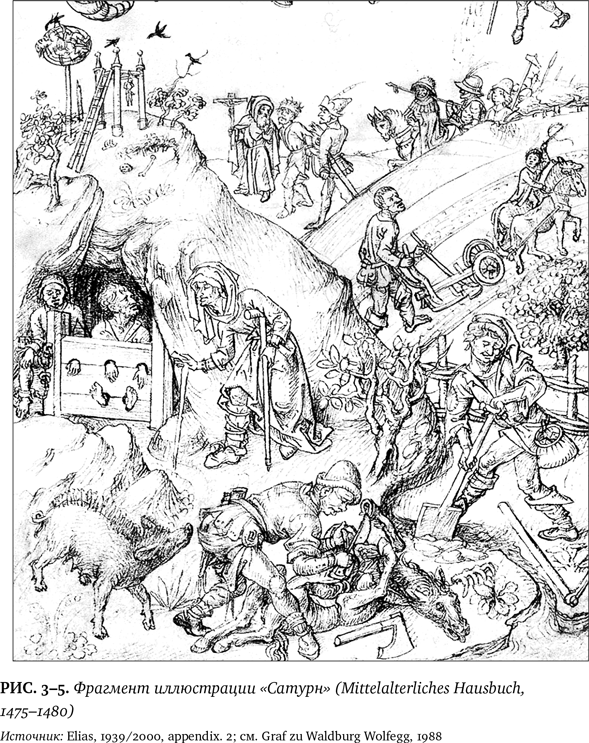

Элиас вывел теорию процесса цивилизации не из количественных данных, которых в его время было недостаточно, но исследуя бытовой уклад средневековой Европы. К примеру, он изучил серию иллюстраций к немецкому манускрипту XV в., известному как «Средневековая домовая книга» (Das Mittelalterliche Hausbuch), – картинам обычной жизни, увиденным глазами рыцаря[170].

На фрагменте иллюстрации, воспроизведенном на рис. 3–5, крестьянин потрошит лошадь, а в это время свинья обнюхивает его обнажившиеся ягодицы. Рядом, в пещере, сидит пара, закованная в колодки. Чуть выше человека ведут на виселицу, на которой уже болтается один труп, а рядом вороны терзают тело жертвы колесования. Колесо и виселица – не центральный элемент рисунка, это просто часть ландшафта, такая же, как деревья или холмы.

Рис. 3–6 – это фрагмент другой иллюстрации, изображающей нападение рыцарей на деревню. В нижнем левом углу солдат вонзает нож в крестьянина; выше – другой солдат схватил селянина за подол рубахи; рядом, воздев руки, кричит женщина. Внизу справа – сцена убийства и грабежа в часовне, рядом рыцарь дубасит связанного мужчину. Вверху всадники поджигают ферму, а один из них угоняет скот и замахивается на жену крестьянина.

Сегодня мы назвали бы рыцарей феодальной Европы полевыми командирами. Государственный аппарат был слаб, король считался всего лишь первым среди равных, постоянной армии не имел и страну практически не контролировал. Управление было отдано на откуп баронам, рыцарям и другим аристократам, владельцам феодальных вотчин. Они взыскивали оброк с крестьян, живших на их территории, и набирали из них свое войско. Рыцари разоряли соседские владения, следуя гоббсовской логике захватнических набегов, упреждающих атак и мести, и, как демонстрируют иллюстрации к «Средневековой домовой книге», убивали не только друг друга. Историк Барбара Такман в книге «Загадка XIV века» (A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century) рассказывает, как они добывали средства к существованию:

Подобные локальные войны велись рыцарями с неистовым жаром и имели целью уничтожить врага или, как минимум, истребить как можно больше его крестьян и уничтожить поля, виноградники и сельскохозяйственные постройки с тем, чтобы уменьшить его доходы. В результате главной жертвой подобных войн становились крестьяне[171].

Как я уже писал в главе 1, чтобы сдерживание было убедительным, рыцари участвовали в кровавых турнирах и прочих демонстрациях мужской доблести, прикрываясь словами «честь», «отвага», «рыцарство», «слава» и «галантность», что заставило потомков позабыть, какими кровожадными мародерами они были.

Междоусобные войны и турниры – привычный фон жизни в Средние века, жизни, жестокой и в других отношениях. Религиозные ценности насаждались при помощи символов кровавого распятия, страха вечных мук и сладострастных описаний страданий святых. Ремесленники совершенствовали свое умение, создавая садистские механизмы для казней и экзекуций. Разбойничьи шайки угрожали жизни и здоровью путешествующих, а похищения ради выкупа были выгодным бизнесом. Как заметил Элиас, «простые люди – шляпники, портные и пастухи – тоже, не раздумывая, пускали в ход ножи»[172]. Даже священнослужители от них не отставали. Историк Барбара Ханауолт цитирует запись, сделанную в XIV в. в Англии:

Случилось в Ильвертофте в субботу, накануне Дня святого Мартина, в пятый год правления короля Эдуарда, что некто Уильям из Веллингтона, священник из Ильвертофта, послал своего причетника Джона в дом Джона Кобблера взять свечей на один пенни. Но Джон отказался отпускать товар в долг, и Уильям разъярился, выбил дверь и так треснул Джона в лоб, что мозги у того вылетели и он умер тотчас[173].

Насилие пронизывало и развлечения. Барбара Такман описывает два популярных в те дни вида спорта: «Игроки со связанными за спиной руками пытались убить кота, привязанного к столбу, нанося ему удары головой, подставляя когтям отчаявшегося животного лицо и глаза… Или же мужчины с дубинками гоняли свинью в закрытом загоне и под смех зевак перепасовывали визжащее животное друг другу, пока не забивали его до смерти»[174].

За десятилетия научной карьеры я прочел тысячи работ на самые разные темы, от грамматики неправильных глаголов до физики множественных вселенных. Но самой странной прочитанной мной журнальной статьей была «Потерять лицо, сохранить лицо: носы и честь в городах позднего Средневековья»[175]. В ней историк Валентин Грёбнер приводит десятки записей о том, как людям в средневековой Европе отрезали носы. Иногда таким образом власти карали ересь, измену, проституцию или содомию, но гораздо чаще это была личная месть. В 1520 г. в Нюрнберге Ганс Ригель завел интрижку с женой Ганса фон Эйба. Ревнивец фон Эйб отрезал нос ни в чем не повинной жене Ригеля – невероятная несправедливость, усугубленная тем, что Ригелю присудили четыре недели тюрьмы за прелюбодеяние, в то время как фон Эйб остался безнаказанным. Подобные увечья были настолько обычным делом, что, как пишет Грёбнер,

авторы пособий по хирургии времен позднего Средневековья уделяли особое внимание повреждениям носа, обсуждая, может ли отрезанный нос вновь отрасти, – противоречивый вопрос, на который французский королевский лекарь Анри де Мондевиль в своей знаменитой книге «Хирургия» ответил категорическим «нет». Другие медицинские авторитеты XV в. были более оптимистичны: фармакопея Хенриха фон Пфорспундта в 1460 г. обещала, кроме всего прочего, рецепт «нового носа» для тех, кто лишился собственного[176].

Этот обычай отразился в странной английской идиоме «to cut off your nose to spite your face» (буквально: «отрезать себе нос, чтобы досадить лицу»). В те времена отрезание носа было типичным актом мести.

Как и другие исследователи Средневековья, Элиас был потрясен описаниями поведения людей того времени – в наших глазах они выглядят необузданными и импульсивными, почти как дети:

Не то чтобы люди вечно слонялись с угрожающим видом, нахмуренными бровями и воинственной миной на лице… Напротив, еще мгновение назад они шутили, но сейчас – слово за слово – подначивают друг друга и внезапно от смеха переходят к яростной ссоре. Многое из того, что кажется нам непонятным и противоречивым: сила их набожности, дикая боязнь ада, их чувство вины, их раскаяние, вспышки радости и веселья, внезапные припадки ненависти, неконтролируемая агрессивность – все это, как и быстрая смена настроения, на самом деле черты одной и той же структуры эмоциональной жизни. Порывам и эмоциям они давали больше воли, они были более свободными, прямыми, открытыми, чем в последующие времена. Это только нам, чьи чувства и их проявления приглушены, умерены и просчитаны, нам, в ком социальные табу глубоко вплетены в саму ткань психики с целью самоограничения и экономии энергии, открытая сила их набожности, агрессивности и жестокости кажется противоречивой[177].

Такман тоже пишет о «детскости, заметной в средневековом поведении, и явной неспособности сдерживать какие бы то ни было импульсы»[178]. Дороти Сэйерс в предисловии к своему переводу «Песни о Роланде» добавляет: «Идея, что сильный мужчина должен реагировать на личные драмы и общенациональные потрясения, едва заметно сжав губы и молча швырнув сигарету в камин, появилась совсем недавно»[179].

И хотя детскость людей Средневековья, возможно, преувеличена, нормы эмоциональной экспрессивности действительно меняются со временем. Элиас посвятил значительную часть книги «О процессе цивилизации» описанию этого перехода, опираясь на необычный источник: руководства по этикету. Сегодня мы думаем о книгах, подобных «Ежедневному этикету» Эми Вандербильд (Amy Vanderbilt’s Everyday Etiquette) или «Руководству к безупречно правильному поведению» мисс Мэннерс (Miss Manners’ Guide to Excruciatingly Correct Behavior), как о собрании полезных советов, помогающих избежать неловких ситуаций в обществе. Но в прошлом они считались серьезным нравственным руководством, их составляли лучшие умы своего времени. В 1530 г. великий ученый Эразм Роттердамский, один из столпов современной философии, написал труд по этикету, названный «О приличии детских нравов» (De civilitate morum puerilium), и на протяжении двух столетий книга оставалась общеевропейским бестселлером. Рассказывая, как не следует вести себя, это руководство дает нам представление о том, как люди себя, по всей видимости, вели.

Честно говоря, люди Средних веков были довольно-таки скотоподобны. Многие советы в книгах по этикету касаются удаления телесных выделений:

Не загрязняйте мочой и другими выделениями лестницы, коридоры, чуланы и гобелены. Не облегчайтесь на глазах у дам, у дверей или окон. Не елозьте на стуле, словно пытаетесь выпустить газы. Не суйте руки в штаны, чтобы почесать интимные места. Не приветствуйте человека, пока он мочится или испражняется. Не испускайте газы шумно. Собравшись испражняться, не разоблачайтесь и не одевайтесь в присутствии других людей. Если на постоялом дворе вы делите с кем-нибудь кровать, не ложитесь к нему вплотную и не просовывайте свои ноги меж его ног. Если вы найдете нечто отвратительное на простынях, не поворачивайтесь к своему компаньону, не обвиняйте его и не предлагайте ему понюхать: «Хотел бы я знать, сильно ли это воняет».

Далее объясняется, как следует правильно очищать нос:

Не сморкайтесь в скатерть, в ладонь, рукав или шляпу. Не предлагайте использованный платок кому-нибудь еще. Не держите носовой платок во рту. Неприлично разворачивать использованный платок и пялиться в него, как будто из вашего носа могли вывалиться жемчуга и рубины[180].

Затем подробно рассказывается, как правильно плеваться:

Не плюйте в тазик, в котором моете руки. Не плюйте так далеко, что вам приходится потом смотреть, куда поставить ногу. Отворачивайтесь, когда плюете, чтобы не попасть в кого-нибудь. Если на землю упадут гнойные выделения, их следует втоптать, чтобы не вызвать у других отвращения[181]. Если вы заметили у кого-нибудь на одежде слюну, говорить об этом невежливо.

А уж сколько советов относительно поведения за столом обнаруживал читатель в этой книге:

Не лезьте в блюдо поперед всех. Не набрасывайтесь на еду как свинья, хрюкая и чавкая. Не поворачивайте общее блюдо так, чтобы самый большой кусок мяса оказался ближе к вам. Не заглатывайте пищу так поспешно, словно вас вот-вот сволокут в тюрьму, не запихивайте в рот столько, чтобы щеки ваши раздулись, как кузнечные мехи, не чавкайте, как свиньи. Не макайте пальцы в соус на общем блюде. Не берите пищу с общего блюда ложкой, с которой вы уже ели. Не кладите обглоданную кость на общее блюдо. Не вытирайте столовые приборы скатертью. Не вытаскивайте пищу изо рта и не кладите ее на тарелку. Не предлагайте другим надкушенный кусок. Не облизывайте пальцы, не вытирайте их о хлеб или об одежду. Не наклоняйтесь, чтобы выпить суп из тарелки. Не выплевывайте кости, раковины, скорлупу или кожуру в ладонь и не бросайте их на пол. Не ковыряйтесь в носу за столом. Не пейте из тарелки, используйте ложку. Не прихлебывайте с ложки. Сидя за столом, не расстегивайте ремень. Не вытирайте тарелку пальцами. Не размешивайте пальцами соус. Не подносите мясо к носу, чтобы понюхать. Не пейте кофе с блюдца.

У современного читателя этот набор советов вызывает предсказуемую реакцию: какими же бесцеремонными, некультурными, вульгарными и недоразвитыми были люди в те времена! Это скорее подсказки родителей трехлетнему малышу, а не советы великого философа образованным читателям. Но, как подчеркивает Элиас, привычка к утонченности, самоконтролю и предупредительности, которая для нас является второй натурой, не упала с неба. Всему этому надо было еще научиться – вот почему мы называем ее второй натурой, и в Европе она развивалась на протяжении всей ее современной истории.

Само количество приведенных советов рисует интересную картину. Три с лишним дюжины правил связаны друг с другом и касаются всего нескольких тем. Сегодня нас вряд ли нужно учить каждому правилу по отдельности, как будто, если чья-то мать вдруг что-нибудь упустит, ее выросший сын так и будет сморкаться в скатерть. Упомянутые правила (и множество неупомянутых) выводятся из нескольких принципов: контролируй свои желания, сдерживай позывы, учитывай чувства окружающих, не веди себя как мужлан, дистанцируйся от своей животной натуры. И наказание за эти нарушения предполагалось внутреннее – чувство стыда. Элиас заметил, что в книгах по этикету редко упоминаются здоровье или соображения гигиены. Сегодня мы знаем, что отвращение родилось как бессознательная защита от биологического заражения[182], но представление о микробах и инфекциях появилось только в XIX столетии. Единственное логическое обоснование, указанное в книгах по этикету: не веди себя как крестьянин, как животное, не оскорбляй окружающих.

В средневековой Европе куда менее, чем сейчас, скрывалась сексуальная активность. Люди чаще обнажались публично, и пары не слишком-то старались сделать свою близость интимной. Проститутки открыто предлагали свои услуги; во многих английских городах районы красных фонарей назывались «Аллея Пощупай под юбкой». Мужчины обсуждали свои сексуальные похождения в присутствии собственных детей, а внебрачные отпрыски воспитывались вместе с законными. При переходе к современности подобная откровенность стала считаться грубой, а позже и неприемлемой.

Эти новшества оставили следы и в языке. Слова, обозначающие крестьян, обрели второе значение, указывая на низость: «мужичье», «чернь», «деревенщина», «холоп», «плебей» (как противоположность аристократу). Многие слова, связанные с физиологическими актами и субстанциями, стали табуированными: прежде англичане ругались, апеллируя к сверхъестественным сущностям: «О Боже!» или «Господи Иисусе!». В начале новой эры ругательными стали слова, связанные с сексуальной сферой или телесными выделениями, и «англосаксонские слова из четырех букв», как их называют сегодня, уже нельзя было упоминать в приличном обществе[183]. Как заметил историк Джеффри Хьюз, «дни, когда одуванчик можно было называть pissabed[184], цаплю – shitecrow, а пустельгу – windfucker, прошли вместе с временами гордо выставленных напоказ гульфиков»[185]. Слова «ублюдок», «задница» и «шлюха» также превратились из общеупотребительных в табуированные.

Когда новый этикет укоренился, он коснулся и инструментов насилия, особенно ножей. В Средние века люди обычно носили с собой нож и пользовались им за обеденным столом, чтобы отрезать кусок мяса от жареной туши, подцепить его и поднести ко рту. Но доступ к оружию в большой компании и мелькание ножа у вашего лица постепенно начали восприниматься неодобрительно. Элиас цитирует несколько правил этикета, касающихся использования ножей:

Не ковыряйте ножом в зубах. Не держите нож в руке все время, но беритесь за него лишь при необходимости. Не ешьте с ножа. Не режьте хлеб, ломайте его. Если передаете нож кому-либо, подавайте рукояткой вперед. Не сжимайте нож всей ладонью, как палку, держите пальцами. Не указывайте на человека ножом.

Именно тогда вилка вошла в повседневный обиход, и людям больше не нужно было есть с ножа. Стол сервировали особыми ножами, чтобы не приходилось обнажать свои, и концы столовых ножей были не острыми, а закругленными. Некоторые блюда никогда не резали ножом: рыбу, круглые объекты и хлеб – вспомните выражение «преломить хлеб».

Кое-какие средневековые запреты на ножи дожили до настоящего времени. Считается, что дарить нож – плохая примета, и потому к нему прилагают монетку, которую одариваемый возвращает, чтобы свести все к продаже. Считается, что так делают, дабы не «разрезать узы дружбы», но, скорее всего, – чтобы даже символически не направлять нож на друга. Похожее предубеждение гласит, что передавать нож за столом – плохая примета: лучше положить его на скатерть и позволить соседу взять нож самостоятельно. Концы столовых ножей всегда делают закругленными, лезвия затачивают не острее, чем необходимо: ножи для стейков подаются только вместе с мясом, а к рыбе приносят тупые ножи. Использовать нож можно только при крайней необходимости, когда без него не обойтись. Плохой тон – есть пирог ножом, подносить им пищу ко рту, смешивать ингредиенты («размешивая ножом, взбалтываешь вражду»), также нельзя ножом сгребать еду на вилку.

Так вот оно что!

Итак, теория Элиаса приписывает спад насилия в Европе важным психологическим изменениям (подзаголовок его книги – «Социогенетические и психогенетические исследования»). Он предположил, что на протяжении нескольких столетий, с XI или XII и до XVII–XVIII вв., европейцы все сильнее подавляли свои импульсы, учились предвидеть долгосрочные последствия своих действий, принимать к сведению чувства и мысли других людей. Культура чести (готовность дать отпор) сменилась культурой достоинства – готовностью контролировать собственные эмоции. Эти нормы уходят корнями в подробные инструкции, которые культурные авторитеты давали аристократам и знати, чтобы те могли дистанцироваться от черни и простонародья. Годы шли, и эти инструкции применялись для окультуривания детей со все более раннего возраста, пока не стали для нас второй натурой. Затем нормы этикета просочились и ниже: от высших классов к подражающим им буржуа и дальше, к простонародью, со временем став частью общей культуры.

Элиас заимствовал модель структуры психики у Фрейда: дети обзаводятся сознанием (Супер-Эго»), интериоризируя запреты родителей в раннем детстве, когда они еще слишком малы, чтобы понимать их. С помощью этих запретов «Эго» ребенка держит в узде свои биологические импульсы («Оно»). Элиас не был сторонником более экзотических идей Фрейда, таких как первобытное отцеубийство, инстинкт смерти и Эдипов комплекс, и его взгляд на психологию кажется совершенно современным. В главе 9 мы изучим способность разума, которую психологи называют самоконтролем, умением отложить удовольствие и отрицательным временным предпочтением, а в народе сводящуюся к советам «посчитать до десяти», «придержать лошадей», «прикусить язык», «копить на черный день» и «держать член в штанах»[186]. Мы также обсудим свойство, которое психологи именуют эмпатией, а также интуитивной психологией, принятием перспективы другого, теорией разума, – словом, то, что обычные люди называют «залезть в чужую голову», «увидеть мир чужими глазами», «стать на место другого», «почувствовать чужую боль». Элиас предвосхитил научное исследование двух этих добрых ангелов.

Критики Элиаса говорят, что в любом обществе есть свои нормы пристойного сексуального поведения и актов выделения, которые, предположительно, развиваются из врожденных эмоций, связанных с опрятностью, отвращением и стыдом[187]. Но, как мы увидим, культурные отличия как раз и измеряются той степенью, до которой общества нагружают эти эмоции моралью. Не то чтобы средневековая Европа вообще не знала правил этикета, но, судя по всему, по сравнению с другими культурными нормами они не были приоритетными.

Элиас, к его чести, не поддался научной моде и не стал утверждать, что европейцы на заре Нового времени «изобрели» или «сконструировали» самоконтроль. Он всего лишь предположил, что они отрегулировали умственную способность, которая всегда была частью человеческой природы, но которую люди Средневековья задействовали слабо. Он на этом настаивает, повторяя: «Точки отсчета не существует»[188]. Как мы увидим в главе 9, способы, которыми люди усиливают или ослабляют способность контролировать себя, – интереснейшая тема для психологического исследования. Возможно, самоконтроль – это что-то вроде мышцы, и, если упражнять ее при помощи застольного этикета, она становится достаточно сильной, чтобы помочь вам вовремя остановиться и не убить того, кто вас только что оскорбил. А возможно, определенный уровень самоконтроля определяется социальной нормой, так же как определяется, насколько можно приближаться к другому человеку или какой процент поверхности тела должен быть прикрыт на публике. Есть и третья возможность: самоконтроль – это адаптация, и его можно настраивать для получения максимальных выгод в конкретной среде. В конце концов, самоконтроль – это не абсолютная добродетель, он может стать и проблемой. Если вы всегда крепко держите себя в руках, агрессор использует это к своей выгоде, понимая, что сможет безнаказанно поживиться за ваш счет, не опасаясь мести, которую вы, скорее всего, посчитаете бессмысленной, – ведь она уже ничего не исправит. Но если у него есть причины полагать, что вы дадите сдачи не задумываясь и наплевав на последствия, он, скорее всего, с самого начала отнесется к вам с бо́льшим уважением. При таких вводных людям выгоднее регулировать самоконтроль с учетом степени агрессивности окружающих.

В этой точке теория цивилизационного процесса неполна, поскольку ссылается на процесс, эндогенный по отношению к феномену, который она пытается объяснить. Спад агрессивного поведения, гласит теория, коррелирует со спадом импульсивности, культуры чести, сексуальной вседозволенности, дикости и грубости за обеденным столом, что только запутывает нас в сетях психологических процессов. Вряд ли можно считать объяснением утверждение, что люди стали вести себя менее агрессивно потому, что научились подавлять свои агрессивные импульсы. Идея, что уменьшение импульсивности – причина, а спад насилия – следствие, так же неудовлетворительна, как и обратное допущение.

Но Элиас предположил существование внешнего триггера, запустившего весь процесс целиком, точнее двух триггеров. Первый из них – укрепление настоящего Левиафана после сотен лет анархии и феодальной раздробленности в Европе. Централизованные монархии обрели силу, взяли под контроль воинственных рыцарей и дотянули свои щупальца до самых дальних уголков их владений. По словам военного историка Куинси Райта, в Европе в XV в. было 5000 независимых политических единиц (в основном вотчин и княжеств), во времена Тридцатилетней войны в начале XVII в. – только 500, в эпоху Наполеона в начале XIX в. – 200 и в 1953 г. – менее 30[189].

Объединение политических единиц было частью естественного процесса агломерации: более сильные правители захватывали земли соседей и становились еще могущественнее. По мнению историков, этот процесс подстегнула военная революция: появление ружей, постоянных армий и других дорогостоящих военных технологий, которые можно позволить себе только при наличии большого государственного аппарата и стабильной доходной базы[190]. Вооруженные мечами конники и разношерстные банды крестьян не могли сравниться с организованной пехотой и артиллерией, которые выводит на поле боя настоящее государство. Как сказал социолог Чарльз Тилли, «война создает государство. И наоборот»[191].

Борьба рыцарей за территорию была помехой растущей власти королей, потому что, какая бы сторона ни побеждала, гибли крестьяне и падали производственные мощности, которые могли бы обеспечивать королям доход и снабжать их армию. И, взявшись за установление мира – «королевского мира», как его называли, короли были намерены сделать все как надо. Для рыцаря сложить оружие и позволить государству защищать его от врагов было рискованным шагом, поскольку враги могли расценить это как слабость. Государство должно было строго выполнять свою часть сделки, чтобы граждане не потеряли веру в его миротворческие возможности и не возобновили свои усобицы и вендетты[192].

Распри между рыцарями и крестьянами были не только помехой, но и упущенной выгодой. Во времена нормандского правления в Англии какой-то гений придумал, как погреть руки на национализации правосудия. Веками юридическая система относилась к убийству как к причинению вреда: вместо мщения семья жертвы требовала платы от семьи убийцы, так называемые «деньги за кровь», или «вергельд» (плата за человека), где «вер» означает «человек», как в слове «вервольф» (человек-волк). Король Генрих I дал убийству новое определение: теперь оно считалось преступлением против государства и ее символа – короны. Дела об убийствах теперь рассматривались не как «Джон Доу против Ричарда Роу», но как «Корона против Джона Доу» (позже, в США, «Народ против Джона Доу» или «Штат Мичиган против Джона Доу»). Гениальность идеи в том, что вергельд (часто все имущество обидчика вместе с дополнительными деньгами, собранными с семьи) отходил теперь не семье жертвы, а лично королю. Правосудие вершили передвижные суды. Они приезжали в города и местечки с той или иной периодичностью и рассматривали накопившиеся дела. Чтобы выявить и представить суду все убийства, каждую смерть расследовал местный представитель короны – коронер[193].

Как только Левиафан принялся за дело, правила игры изменились. Теперь, чтобы сколотить состояние, не нужно было становиться самым страшным рыцарем в округе – нужно было совершить паломничество ко двору и подольститься к королю и его свите. Суд (по сути, правительственная бюрократия) не нуждался в забияках и горячих головах, но искал достойных доверия управляющих. Знати пришлось менять методы продвижения. Рыцари учились вести себя так, чтобы не обидеть королевских подручных, и развивали эмпатию, чтобы понимать, чего те хотят. Манеры, подходящие для двора, стали называться куртуазными (court – двор). Пособия по этикету – советы, куда девать выделения из носа, – первоначально появились как инструкции по поведению при дворе. Элиас проследил путь, которым куртуазность за несколько столетий просочилась от аристократов, живущих придворной жизнью, к высшей буржуазии, взаимодействующей с аристократами, и уже от них – к прочим представителям среднего класса. Свою теорию, увязывающую централизацию государственной власти с психологическими переменами у населения, Элиас резюмировал так: «Из воинов – в придворные».

Вторая внешняя перемена, случившаяся в Средние века, – экономическая революция. Основой феодальной экономики были земля и работавшие на ней крестьяне. Как любят говорить риелторы, земля – единственный товар, которого не становится больше. Если феодал хотел повысить свой уровень жизни или хотя бы сохранить его в условиях мальтузианского роста населения, наилучшим решением для него был захват земель соседа. На языке теории игр конкуренция за землю – игра с нулевой суммой: выигрыш одного участника есть проигрыш другого.

Это свойство средневековой экономики усиливала христианская идеология, враждебная к любым методам торговли или новым технологиям, помогающим заработать больше, используя тот же объем материальных ресурсов. Барбара Такман пишет:

Отношение Церкви к предпринимательству и коммерции… состояло в убеждении, что деньги – зло, что, согласно Блаженному Августину, «стяжательство само по себе – зло»[194], что доход свыше минимально необходимого для поддержания дела – это алчность, делать деньги на деньгах, ссужая их под проценты, – грех ростовщичества, а перепродажа приобретенных оптом товаров по более высокой цене воистину аморальна и порицается каноническим правом; как резюмировал Блаженный Иероним, «купцы небогоугодны»[195].

Как сказал бы мой еврейский дедушка, «goyische kopp!» – гойские головы! Евреи взяли на себя роль ростовщиков и посредников, за что и подвергались гонениям и преследованиям. Экономическую отсталость усиливали и законы того времени, которые предписывали фиксировать цены на «справедливом» уровне, покрывающем лишь затраты на материалы и добавленную стоимость вложенного труда. «Чтобы убедиться, что никто не получит преимущества над остальными, – объясняет Такман, – законы о коммерции запрещали совершенствование инструментов и технологий, продажу ниже фиксированной цены, работу допоздна при искусственном освещении, привлечение новых учеников, использование труда жены или несовершеннолетних детей и рекламу своих товаров в ущерб интересам конкурентов»[196]. Отличные правила для игры с нулевой суммой! Единственная остающаяся возможность разбогатеть – грабеж.

Сценарий игры с положительной суммой предполагает выбор, выгодный и той и другой стороне одновременно. Классическая игра с положительной суммой в обычной жизни – это обмен услугами, когда один индивид приносит другому значительную пользу при малых для себя затратах. Пример – приматы, помогающие друг другу избавиться от паразитов на спине, охотники, которые делятся мясом, когда один из них принесет добычу, которую не может употребить за раз, и родители, которые по очереди присматривают за детьми. Как мы увидим в главе 8, ключевой инсайт эволюционной психологии состоит в том, что кооперация и поддерживающие ее социальные эмоции – сострадание, доверие, благодарность, вина и гнев – развились потому, что они помогают людям процветать в играх с положительной суммой[197].

Классический пример игры с положительной суммой в экономике – обмен излишками. Когда у фермера больше зерна, чем он может съесть, а у пастуха больше молока, чем он может выпить, оба приобретут, если обменяют лишнее зерно на лишнее молоко. Как говорится, выигрывает каждый. Конечно, обмен окупается только в условиях разделения труда. Нет никакого смысла менять мешок зерна на мешок зерна. Фундаментальное открытие современной экономики в том, что разделение труда – ключ к росту благосостояния. Узкие специалисты ищут способы повысить рентабельность и имеют возможность обмениваться произведенной продукцией. Эффективному обмену служит транспортное сообщение, позволяющее производителям меняться излишками, даже если их разделяет расстояние. Другие полезные изобретения – это деньги, ссудный процент и посредники: с их помощью самые разные производители могут обмениваться самыми разными излишками в любой момент времени.

Игры с положительной суммой меняют и побудительные мотивы для насилия. Если ты обмениваешься с кем бы то ни было услугами или излишками, то живой контрагент приносит больше пользы, чем мертвый. Ты стремишься лучше понять его потребности, чтобы обеспечить необходимыми вещами в обмен на вещи, нужные тебе. Хотя многие интеллектуалы вслед за святыми Августином и Иеронимом подозревают коммерсантов в эгоизме и жадности, на самом деле свободный рынок поощряет эмпатию[198]. Хороший предприниматель должен заботиться о том, чтобы угодить потребителю, иначе того сманит конкурент; а чем больше клиентов привлечет бизнесмен, тем богаче станет. Эту идею, которую стали называть благотворной торговлей (doux commerce), сформулировал в 1704 г. экономист Самуэль Рикар:

Торговля связывает людей взаимной пользой… Благодаря торговле человек приобретает рассудительность, честность и хорошие манеры, учится быть осмотрительным и сдержанным в словах и делах. Чувствуя необходимость быть мудрым и честным, чтобы преуспеть, он избегает пороков, или, по крайней мере, его поведение демонстрирует добропорядочность и серьезность, чтобы не возбудить никакого неблагоприятного суждения со стороны нынешних и будущих знакомцев[199].

И это подводит нас ко второму внешнему изменению. Элиас заметил, что в эпоху позднего Средневековья европейская цивилизация стала выбираться из болота технологической и экономической стагнации. Деньги все шире замещали натуральный обмен, чему способствовало укрупнение государств и унификация национальных денежных систем. Заброшенное с упадком Римской империи строительство дорог возобновилось, облегчая транспортировку товаров во внутренние регионы страны, а не только вдоль морских побережий и судоходных рек. С изобретением подков, защищавших копыта от камней брусчатки, и хомутов, которые не душили тянущую тяжелый груз лошадь, конный транспорт стал более рентабельным. Колесные экипажи, компасы, часы, прядильные и ткацкие станки, водяные и ветряные мельницы тоже усовершенствовались к концу Средневековья. Знания и умения, необходимые для применения этих технологий на практике, все шире распространялись среди ремесленников. Новые изобретения способствовали разделению труда и увеличению количества излишков, смазывая механизм обмена. Жизнь предлагала людям все больше игр с положительной суммой и снижала привлекательность грабежа с суммой нулевой. Чтобы воспользоваться обстоятельствами в своих интересах, людям приходилось планировать будущее, контролировать импульсы, принимать чужую точку зрения и оттачивать социальные и мыслительные навыки, необходимые для процветания в системе социальных взаимоотношений.

Два пусковых механизма процесса цивилизации – Левиафан и благотворная торговля – тесно связаны. Торговля, как игра с положительной суммой, процветает наилучшим образом под защитой Левиафана. Государство не только отличный инструмент для производства общественных благ, обеспечивающих инфраструктуру для экономической кооперации, таких как деньги и дороги. Оно еще может надавить на чашу весов, на которых игроки взвешивают сравнительные выгоды торговли и грабежа. Предположим, рыцарь может или отобрать десять мешков зерна у соседа, или, затратив такое же количество времени и сил, заработать денег, чтобы купить у него пять мешков зерна. При таких условиях грабеж выглядит довольно привлекательно. Но, если рыцарь знает, что за грабеж его оштрафуют на шесть мешков зерна и ему останется всего четыре, он, скорее всего, выберет честный путь. Причем не только давление Левиафана придает привлекательности торговле, но и торговля облегчает Левиафану его работу. Если купить зерна негде, тогда грабежу нет альтернативы и государству приходится грозить нарушителям драконовскими мерами: чтобы удержать от отъема десяти мешков зерна, нужно вводить штраф размером в десять мешков, а такие штрафы взыскивать гораздо труднее. Конечно, в реальности государство может пригрозить не штрафом, а физической расправой, но принцип остается тем же: удержать людей от преступления гораздо легче, если законная альтернатива представляется им более привлекательной.