Скорбная братия

Мученикам цивилизации{1}

Истинная история рода человеческого есть история стремлений, которые познаются умом, а не событий, которые доступны чувствам.

Братья-писатели, в нашей судьбе

Что-то лежит роковое.

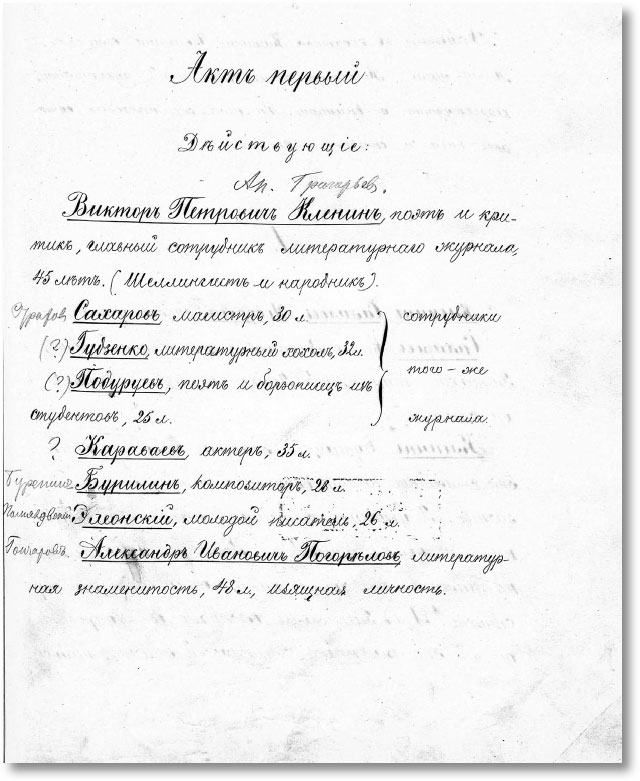

Акт I

Виктор Петрович Кленин, поэт и критик, главный сотрудник литературного журнала, 45 лет (шеллингист и народник){4}.

Сахаров, магистр{5}, 30 л., Гудзенко, литературный хохол{6}, 32 л., Подуруев, поэт и борзописец из студентов, 25 л. – сотрудники того же журнала

Караваев, актер, 35 л.

Бурилин, композитор, 28 л.

Элеонский, молодой писатель, 26 л.

Александр Иванович Погорелов, литературная знаменитость, 48 л., изящная личность.

Действие происходит в квартире Кленина. Большая комната. Мебели мало. Посредине стол, заваленный рукописями, корректурами и книгами. На нем же несколько бутылок пива и стаканы. Вечер.

I

Кленин, Сахаров, Подуруев сидят у стола.

Сахаров. Нет, Виктор, ты не говори этого, Элеонский – талант! Язык один чего-нибудь да стоит!{7}

Кленин. Бурсацкий жаргон{8} и больше ничего. Это стихийное начало, душа моя, а не собственный зачин. Я уважаю стихийные начала, но не частные, не болезненные! Вот в Полежаеве, например, ты чуешь, какие силы завещала ему стихия! А в Элеонском бесспорно есть дарование, да все это разъедено семинарской желчью, напускным резонерством – вот чего моя утроба не переваривает!

Сахаров. По-моему, не худо бы приурочить Элеонского. Хорошая беллетристика, особливо к подписке, – вещь не лишняя{9}.

Подуруев. Еще бы!

Сахаров. Элеонский с своей редакцией не в ладах. Да и в самом деле, они из него весь сок выжимают! Если б теперь сойтись с ним поближе, он, наверное, отстал бы совсем от того лагеря.

Подуруев. Вот погодите. Гудзенко хотел непременно привести его сюда, может, даже сегодня приведет.

Сахаров. Где они познакомились?

Подуруев. Где-то в трактирном заведении{10}. Хохол от него в восхищении, говорит, душа-человек!

Сахаров (Кленину). Тебе, кажется, это не по нутру?

Кленин. Нет, что же!.. Я очень рад… бойкий сотрудник в теперешнее время – находка. Только, братцы, я вот что вам скажу: как волка не корми, не приручить его ни в жизнь! Не знаете, что это за господа? Мы – любовь, идеал, народное начало, они – отрицание, рассудочность, угловатые прозаические бредни. Не вижу я, как перешагнут эти пропасти!..{11}

Подуруев. Да это только так, для форсу делается! Давай его нам денька на два. Посмотри, как мы его отшлифуем! Он же, говорят, выпить и закусить не дурак! А коли человек не глуп выпить, значит в нем душа есть.

Кленин. Человек, братец, пьет от двух причин: или от потребности загула, или от безобразия. Иногда от того и от другого вместе. Я прошел оба стадия. В молодом малом загул – хороший знак до известного возраста, коли судьба не подбавит от себя разных пакостей. Я вам про себя скажу: не начни я с вами новой жизни, с душевной целью, с горячим словом – я пропал бы!.. А теперь – баста! (Подуруеву.) И тебе, юноша, не позволю беспутничать! И вот вам доказательство, братцы, что как бы не была глубока бездна всяких мытарств, идея одна в силах возродить вас и очистить (декламирует):

Подуруев. Ха, ха!.. Скорлупа яичная!.. Ну меня, кажется, не скоро отмоешь!

Кленин (Сахарову). Ты, мудрец, смотри построже за ним. Говорю тебе, Подуруев: настало время творить и мыслить. Я за всех вас погулял на своем веку, и из глубины прегрешений моих говорю здесь: да отыдет от тебя чаша сия!

Подуруев. В чувствительность впадаешь на старости лет. Лучше, по-моему, держаться раскольничьей морали: коли не согрешишь, так и не покаешься…{13} Однако распорядиться бы насчет выпивки. Придет свежий человек, надо же его угостить! Я спосылаю Акулину? Хересов{14}, что ли?

Сахаров. Ведь ты дал обещание кроме пива ничего в рот не брать.

Подуруев. Когда?.. Что ты, что ты, отроду в первый раз слышу. Без хересов, ты сам рассуди, как же можно завести знакомство с хорошим человеком?

Кленин. Я нынче скуп стал на вино.

Подуруев. Кабы мы с твое выпили на своем веку, так, пожалуй, можно бы под конец и на антониеву пищу{15} сесть!

Кленин. Да, поживи с мое, Подуруев! Кто из вас теперь может крикнуть с таким захватом страсти, как мы кричали:

Чего хочу? Чего? О! так желаний много,

Так к выходу их силе нужен путь,

Что кажется порой – их внутренней тревогой

Сожжется мозг и разорвется грудь!{16}

Подуруев. Славные стихи. Но хереса стихам на мешают. Так или нет, Сахаров?

Сахаров. Смотря по количеству…

Кленин. А ты лучше подготовься прочесть свою «Вакханку»… Я жду Погорелова, проверим его чутьем эту вещь! Я ей доволен. У тебя есть закал, у тебя каприз есть и эллинская пластика, но Погорелов чуток, как нервная женщина.

Сахаров. А он обещал быть?

Кленин. Как же. Мы ведь с ним когда-то в Москве прожигали жизнь!..

Подуруев. Когда-то – не теперь! Больно уж отшибает от него литературным генералом!

Кленин. Эх, душа моя, ведь не все же такие оборвыши с виду, как мы с тобой! Человек всегда хорошо ел и честно мыслил, как выразился Писемский{17} об одном из своих героев, весь свой век снимал сливки с интеллигентных наслаждений. Разумеется, выработал себе не наш тон и не наши ухватки. Но образованнее его не найдешь между пишущей братией, в этом я тебя уверяю; а уж об чистоте художнического чувства и говорить нечего!..

Сахаров. Привез он новую повесть?

Кленин. Привез, я уж его допрашивал. Говорит, еще не отделана. Да врет, хоронится!

Подуруев. Наверняка отдаст туда… тем ерихонцам!{18}

Кленин. Навряд ли, я похлопочу, буду бить челом во имя старой приязни.

Сахаров. Удивительно, как это, Погорелов – художник, и вдруг печатает свои вещи там!..

Подуруев. Душа моя, это делается по русской распущенности. С редактором приятель, вот и все. А внутренно – он наш. За хересами-то все-таки не мешало бы послать. Можно будет и генерала от литературы угостить.

Кленин. Да кого послать-то? Моя дуэнья удалилась, кажется, ко всенощной.

Подуруев. Вот я покричу. (Подходит к дверям в переднюю.) Акулина! Здесь ты? Никого! Да уж нечего делать, я сам сбегаю.

Звонок.

Вот и наши катят! (Идет в переднюю отпирать дверь.)

II

Бурилин и Караваев, за ними Подуруев.

Кленин. А! милости просим! И ты, Караваев, редкий гость!

Караваев. Сам знаешь: мы только по субботам от службы избавлены.

Кленин. Служба! Скверное слово в устах художника!.. Садись, садись, дружище, и ты, Бурилин. Вы вместе прибрели?

Бурилин. Караваев ко мне завернул.

Караваев. Ну брат Виктор, какой он мне сейчас хор отмахал из новой оперы!.. То есть я тебе скажу: сверхъестественно, сначала этак на басах все гудит, как море разливается, потом альты подхватывают и вправо и влево, а в оркестре, говорил, в это время на арфе будут подыгрывать! Нет, ты попроси его в существе изобразить.

Кленин. Еще бы! Да вот, досада, инструмента не завел. Видите, братцы, мебели-то у меня скудно. Обзавожусь, хочу совсем устроиться, на буржуазную ногу. Дайте срок, на Щукин{19} отправлюсь покупать диван!

Бурилин. Нет, ты лучше попроси Караваева представить, как генерал про своего племянника рассказывает.

Подуруев. Ну-ка, ну-ка! Караваев! Пожалуйста!

Кленин. Занятно прислушать.

Караваев (делает старческую мину). Есть у меня племянник. Развитие, кричит, прогресс! Чего? Я спрашиваю! Стремимся, говорит, эмансипацию{20} ввести, движение хотим устроить. Куда? Говорю. (Пауза.) Водку сильно пьет!

Все. Ха, ха, ха!..

Сахаров. Водку пьет!.. Это превосходно!

Кленин. Эх, если б они только водку пили…

Подуруев. А вот в том и дело, что трезвую мораль проповедуют!

Бурилин. Нет, господа, противнее всего, что и у нас, в музыкальном мире тоже завелись скептики и высокоумные критики. Мерзость, кричат, ваш Вагнер, гнилой романтизм, глупые бредни, бездарные ходули! Ворует он, походя ворует! У кого же, спрашиваю, позвольте узнать? А вот хоть бы у Вебера. Хваленый марш из «Тангейзера» есть не что иное как перековерканный веберовский мотив из «Волшебного стрелка»… Ну, скажите на милость, есть ли что-нибудь общее по тону, по движению, по идее, между этой фразой (поет) и этой (поет)! Ведь надо, чтоб уши были заложены навозом для такой колоссальной наглости и клеветы! И кто же эти критики? Кретины, идиоты!.. Знаете вы братьев Трусовых, спрашивает меня на днях один знакомый? Знаю. Который, говорит, из них музыкальные критики пишет? Отвечаю: они все четверо пишут. Кажется, это самый высокий из них? Они все, говорю, с коломенскую версту. Стеклышко который в глазу носит? Они все со стеклышком. Глупый такой? Да они все глупые! Так и не могли мы столковаться!{21}

Подуруев. Ха, ха! Недурно!

Кленин. Да, братцы, настало время вражды и ехидства! Вот сейчас мы толковали об Элеонском. Милейший наш философ того мнения, чтобы его привлечь сюда. Милости просим, если уживется с нашим законом; но компромиссов нам не делать с рассудочной язвой! Чего нам не достает! Я, слава Богу, теперь окреп и ожил в вашем кружке, обещаю работать за десятерых! Всякий молодой талант пригрею сердцем, много страдавшим на своем веку. Философская мысль нашла даровитого жреца вот в нем (указывает на Сахарова), искусство живет в вас, Бурилин и Караваев, муза и игривый смех в беспардонном Подуруеве. Без злобы к человеку, без пощады к сатанинской гордости лжеучителей – вот наш лозунг! Пускай он скажется словами поэта:

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,

Мы в жизнь вошли с неробкою душой,

С желаньем истины, добра желаньем,

С любовью, с поэтической мечтой!{22}

Звонок.

Подуруев. Гости! Это, наверно, Гудзенко с Элеонским. (Идет отворять.)

Сахаров. Ты уж, Виктор, с ним помягче…

Кленин. Не упрашивай, душа моя, разве я зверь какой?

Караваев (строит гримасу). Водку сильно пьет!

Все смеются.

III

Гудзенко, Элеонский.

Гудзенко (с акцентом). Представляю тебе, Кленин, и прошу любить да жаловать: Элеонский Григорий Семеныч.

Элеонский молча подает руку Кленину и кланяется остальным.

Кленин. Душевно рад! Вот вся наша семья: Сахаров, Подуруев, Караваев, Бурилин.

Бурилин. В Петербурге живешь годами, бываешь, кажется, в разных кружках, а никак не столкнешься!

Элеонский. Да-с.

Кленин. В том-то и беда, что нет никакого центра, где бы могли сходиться люди всяких оттенков{23}.

Элеонский. Какая же в этом беда?

Кленин. Как же, помилуйте. Отчего же общий раздор, безобразная полемика, сплетничество?

Элеонский. Сплетничать будут во веки веков. Есть салопницы{24} в каждом звании, и в писательском тоже…

Сахаров. Однако, если б был общий центр…

Элеонский. Только пуще ругались бы, вот и все. Ведь не оттого друг друга колошматют, что не встречаются, а оттого, что ненавидят друг друга. Дело понятное.

Кленин. Поверьте, половина вражды от недоразумений, от задора, от невежества!

Элеонский. Не знаю-с. Нужно себя великим мудрецом объявить для того, чтобы распознать, в чем вся суть заключается. По-моему, не в пример проще рассудить так: тот, кто шкуру свою подставляет, кто выезжает не на миндальностях одних, да на музах, видит, что ему ни от кого подспорья не ждать окромя себя. Вот такие-то люди сами себе проложили дорогу, им и идти по ней; а кто не за них, того, известно, надо отшпандорить-с, хе, хе!

Кленин. Позвольте, вы очень ошибаетесь! Вы убеждены, что так называемые новые люди{25} никому не обязаны своим развитием?

Элеонский. Кто же, скажите на милость, радел для них?

Кленин. Да хоть бы мы.

Элеонский. То есть, как же это вы и кто это вы?

Кленин. Мы – люди сороковых годов{26}. Я знаю, про нас кричат, что мы дрянь, невежды, обскуранты, что мы до сих пор пережевываем свой туманный пантеизм, что мы не способны ни на какой гражданский подвиг. А задался ли кто-нибудь из новых людей вопросом, откуда они самим-то вышли, какая почва воспитала их?

Элеонский. Есть над чем голову ломать.

Кленин. Так вы полагаете, что целое направление может так, в один прекрасный день свалиться с неба? Никому не позволено клеветать на жизненную правду, господин Элеонский, ни старым, ни новым людям. Чтобы вы стали делать теперь, куда пошли бы, если б не задеты были в обществе великие вопросы мышления и человечности. А кто выступил в борьбу за гуманный принцип? Кто выяснил мучительным сознанием все то, что теперь сделалось ходячей монетой? Кто научил общество думать и искать своих идеалов? Кто, наконец, поднял знамя критики, без которой немыслимо никакое движение ни в сфере искусства, ни в философии, ни в политике? Кто все это сделал, спрашиваю я вас? И с гордостью отвечаю: мы, мы – гнилые пантеисты, мы тупоумные глупцы и дрянные пошляки, мы – мистики и обскуранты!..{27}

Подуруев и Бурилин. Браво, Виктор! Правда, правда!

Гудзенко. Ну, Кленин, уж ты начнешь сейчас свою философию… Об этом что спорить. Нехай каждый своим законом живет.

Сахаров (тихо). Оставь его, видишь, он совсем плох по части диалектики.

Элеонский. Слов вы много насказали, да только связи-то в них мало.

Кленин. Как мало?

Элеонский. Дайте мне кончить. Нехитрая штука понять, что кто на свет пораньше явится, тот кое-что приготовит для своих потомков. Прежде из ружей не стреляли, а выдумали порох – начали палить! Ха, ха, ха! Вы, быть может, и бились из-за чего-нибудь, да нам эвтого не надо-с. Для нас важно то, что есть, а не то, что было. Коли вы приготовили нам почву, коли вы все разжевали, только в рот клади да глотай знай, отчего так случилось, что мы друг друга не разумеем! По-русски ерунда выходит.

Кленин. Кто же начал вражду?

Элеонский. Да кто бы не начинал. Возьмемте к примеру, что мы с вами в одном законе состоим. Я, не разобравши в чем дело, задеру вас. Почнем мы ругаться. Поругаемся малую толику, но коли у нас есть хоть плохонькие мозги, мы догадаемся, что попусту разорались! А тут совсем иная статья-с…

Кленин (горячо). Однако позвольте-с, движение философской мысли…

Элеонский (перебивает). Вы меня, пожалуйста, словами не закидывайте. Я человек простой, малограмотный, немецких книжек и всяких ваших Гегелей не читал{28}. Я своей смекалкой вижу, что вокруг меня творится, а что вижу, то и говорю.

Кленин. В ком же сила-то? Неужели в одних новых людях?

Элеонский. В старых-с, в старых-с, это беспременно.

Кленин. Боже милосердный! Вы беллетрист, господин Элеонский, художник!.. Ну скажите мне по душе, разве вы можете вставить себя в рамку пошлой рассудочности? Разве вы не рветесь на каждом шагу в бесконечную область прекрасного, которое, поверьте, существует помимо всех наших журнальных дрязг!

Элеонский. Рваться? В какие такие области? Мало, что ли, разных мерзостей, на каждом шагу, куда не взглянешь! Мы исковерканы, мы забиты, человеку пить-есть нечего – вот об этом следует писать, а не об идеалах ваших. (Одушевляется.) Стыд и срам тому, подлеца ему надо загнуть, кто теперь размазывает эти ваши хваленые идеалы!.. Вы меня спрашиваете, как могу я, беллетрист, ужиться с теми, кто вашего искусства в грош не ставит? Как я уживаюсь – это мое дело, но мне гадко, омерзительно видеть, что есть у нас такие ученые и многоумные литераторы, которые воспевают птичек да вакханок, а в критике про какую-то почву да про веяния расписывают{29}, а тут у них под боком тьма кромешная и червь неусыпающий, и голод, и побои, и грабеж! Что за нужда, пущай гибнет, паршивый бурсак, пущай вязнет в тине всякий русский пролетарий и допивает в кабаке свой последний ржавый грош! Мы зато сочиняем статьи о народных началах, мы разбираем тонкости богатырского эпоса, мы распинаемся за наитие и разную чепуху, мы несемся, как птицы небесные, в обитель идеала! Ха, ха, ха!.. Славно, господа, подбавьте еще пару, неситесь выше, выше, да уж так, чтобы вдруг с размаху-то шлепнуться половчее об голыши! Вам не больно будет, ведь вы никогда не жили по-людски! У вас вместо плоти и крови одни бесплотные идеалы!..

Звонок.

Подуруев (суетливо). Это Погорелов!

Кленин (вскакивает). Я не могу оставить без ответа вашу тираду… вы слишком задели…

Сахаров. Виктор, надо же встретить гостя…

Кленин. Я сейчас к вашим услугам. (Торопливо идет к двери.)

Элеонский. Кто это приехал, генерал, что ли, какой?

Сахаров. Виктор Петрович ждет Погорелова.

Элеонский. Ну, значит, я угадал. Особа высокого полета. (Отводит Гудзенко в сторону.) Это видно зазывание перед подпиской?

Гудзенко. Вы уж больно наших прожгли, они хорошие люди, этак зачем же…

Элеонский. Хохол вы мягкосердый, вы-то что около них вертитесь, плюньте вы на эту компанию.

Бурилин (вполголоса). Стоило приводить звонаря косматого. Шабаш нигилистический!

Подуруев. Ничего не поделаешь, потому сила!

Караваев (делает гримасу). Водку сильно пьет.

Все смеются.

IV

Погорелов, одет по-бальному{30}, за ним Кленин.

Погорелов. Я насилу отыскал дом. Давно вы здесь поселились?

Кленин (немного сконфуженный). Нет, на днях, обзавожусь только… Позвольте, Александр Иваныч, представить вам друзей моих: магистр Сахаров, Бурилин композитор, Подуруев – наш молодой талант… Он желал бы подвергнуть вашей высокой оценке одну вещицу… Караваев, Гудзенко…

Погорелов (делает общий поклон). Весьма рад, господа…

Кленин (обращаясь к Элеонскому). Вы знакомы?

Элеонский. Нет-с.

Кленин. Господин Элеонский, сотрудник журнала «Прогресс».

Погорелов. Очень приятно. (Точно вспоминая.) А, господин Элеонский, я читал вашу вещь, мне говорили об вас… Теплая вещь, милые пейзажи, очень милые пейзажи… Поздравляю. Вы выступили удачно…

Элеонский. Как умел-с. (Отходит.)

Кленин. Присядьте, Александр Иваныч, пригрейте нашу немноголюдную семью… вы такой дорогой гость, что не пользоваться этим грешно. Вот Подуруев, наш юный поэт… желал бы прочесть вам одно стихотворение. Вещица с колоритом… из античного мира.

Подуруев. Александру Иванычу может быть совсем неохота слушать мое стихотворение.

Погорелов. Отчего же… (Смотрит на часы.) Только, любезный Кленин… я немножко тороплюсь… Не мог отделаться от приглашения. Нужно ехать к одной барыне… и, главное (улыбается), нужно непременно быть остроумным… а ведь вы знаете, что это русскому литератору нелегко…

Кленин. Будете читать что-нибудь? Барыни, значит, счастливее нас.

Погорелов. У меня нет ничего конченого… да я теперь почти закаялся…{31} (Общая пауза.) Вы занимались когда-нибудь буддизмом?{32}

Кленин. Да, читал кое-что…

Погорелов. Не правда ли, какие прекрасные мифы… я в восхищении… Нечто грандиозное… напр<имер>, хоть бы это представление всеуничтожаемости… в виде радуги… эти бесчисленные пузырьки лопающихся индивидуальных жизней…{33} Весьма грандиозно!.. (Смотрит на часы и встает.) Очень жалею, что не могу посидеть у вас, любезный Кленин.

Кленин. Как, уже покидаете нас, Александр Иваныч? Чем же мы так провинились?

Погорелов. Ха, ха, скорее я провинился и жду наказания, скука будет смертная… Зайдите как-нибудь ко мне. Я до 12 всегда дома…

Кленин. Долго думаете пробыть в Петербурге?

Погорелов. С неделю еще… Прощайте, господа! (Делает общий поклон и уходит. Кленин его провожает.)

V

Элеонский. Ха, ха! (Подходит к Сахарову.) Как вы полагаете, сколько он времени перчатки напяливал?

Сахаров. Не знаю-с.

Элеонский. А в идеалы тоже, чай, верит?

Сахаров. Что же вы находите в нем странного?

Бурилин. Не всем же быть санкюлотами…{34}

Элеонский. Слышите, Гудзенко, какое благоухание пошло по всей комнате?

Гудзенко. Хорошо воняет.

Элеонский (Подуруеву). Вы утешьтесь, ведь сразу нельзя удостоиться чести продекламировать перед особой его литературного превосходительства.

Подуруев. Генерал – что и толковать!

Элеонский. Надо спросить мнения вашего друга господина Кленина. (Караваеву.) Вы, кажется, актер?

Караваев. Так точно.

Элеонский. Вместо того, чтоб мужиков да купцов нам коверкать, вы бы угостили нас вот этаким экземплярчиком. Отменно выйдет, право!

Кленин (возвращаясь из передней). Уехал, не могу, говорит, остаться, больно уж барыня упрашивала!

Элеонский. Барыня-то, значит, пересилила ваши просьбы, господин Кленин!.. Что же вы не догадались, нам бы всем надо было на колени стать пред его превосходительством. Авось смилостивился бы! Ха, ха! Вот они, ваши идеалисты, чистые духом и помышлениями! Полюбуйтесь! Ему пора в салон, там, видите ли, запах другой, накурено духами, кресло покойное он себе насидел! Разные дуры в кружевах ахают от его медоточивых речей! И господа литераторы с такими пошляками заигрывают, приседают перед ними. Кланяются чуть не в ноги – соблаговоли, батюшка, сказать милостивое словечко, соблаговоли пожертвовать нам хоть две странички с твоим именем, на вес золота купим, только бы к подписочке!

Кленин. Это уж слишком, господин Элеонский, я не знаю, на что вы злитесь!..

Бурилин. Погорелов похвалил вашу повесть, а вы ругаетесь.

Элеонский. Вот оно что!.. Кому, дескать, похвальный лист выдадим, того навеки осчастливим!.. (Передразнивая.) Продолжайте, господин Элеонский. У вас милые пейзажики есть!.. Милые пейзажики!.. Мы землю грызем с горя да с нужды, у нас живого места нет ни в сердце, ни в мозгу, мы кровью и желчью пишем, а господин Погорелов видит в этом милые пейзажики! Мы стонем и проклинаем! А господин Погорелов одобряет нас за картиночки, да индейской философией потешается. Больно, видите ли, хорошо радуга суету мира изображает!..

Кленин. Мне жалко вас, господин Элеонский! Вы зашиблены тупой и безвыходной доктриной! Против чего ратуете вы, что проклинаете, что громите? Знают ли про то даже те, от кого вы впервые научились вашему фанатическому жаргону? Спросите их! Только вряд ли у них хватит честности, чтобы поведать вам свое круглое невежество и свою сатанинскую гордость!

Элеонский. Не знаю, кого жалеть – меня или вас, господа! Я неграмотный бурсак, мне, значит, такая уж линия выпала: пресмыкаться в грязи и лжи окаянной; но я, по крайности, рад тому, что привелось мне самолично распознать, что такое петербургские идеалисты и прекраснолюбцы!.. Я начистоту вам отрежу, у вас был такой умысел: посмотрим, дескать, мы этого дикого зверя. Коли он в меру брыкается, так нельзя ли его приласкать да прикормить, чтобы он на нашу лавочку работал! А то из-за чего же биться! Какая вам во мне сласть, скажите на милость. Ан, штука-то вышла жалостная! Я своим глупым умишком мекаю, что вы, господа, не в пример больше моего обличье свое показали: выложили всю суть своей слащавой гуманности! Благодарим покорно и за это. С изуверами, господин Кленин, я могу ужиться, потому что они простые люди, как и я же грешный, а из вашей благоухающей обители я бегом убегу, да не вернусь в нее и тогда, когда мне придется без хлеба по целым дням сидеть! Зачем вам таких безобразников, как наш брат скорбный бурсак! Вы уж лучше пред господином Погореловым лишний разок потанцуйте!

Гудзенко. Полноте, Элеонский, что это в самом деле, господа, за напасть такая! Как сойдутся, сейчас ругаются! Что мы, дикие звери, что ли?

Кленин. Дикие, Гудзенко, хуже диких. Те, по крайней мере, грызутся, когда голодны, а мы – походя!.. Но спроси ты у господина Элеонского, на чьей стороне больше задору? Хватит ли у него настолько добросовестности, чтобы сказать: я, как новый человек, пришел обругать дряблых романтиков и показать им всю мерзость их обскурантизма!

Элеонский. Я бы ни за что не пошел к вам, господин Кленин, если уже желаете знать правду! Гудзенко две недели приставал ко мне, чтоб я познакомился с его приятелями. Спросите его, коли не верите. Ну вот и познакомились! А разбирать, кто кого задирал первый, я совсем не желаю! Это только школьники да нищие старушонки промежду собою так перекоряются.

Подуруев. Господа! Я требую слова!.. Что может положить конец сим бесплодным прениям? Я торжественно вас спрашиваю и торжественно же отвечаю: виноградное вино, именуемое хересом!

Караваев. Оченно прекрасно.

Гудзенко. Известно, лучше выпить!

Бурилин (сквозь зубы). Чем слушать семинарское вранье!

Подуруев. Дай же мне докончить! Предвидя истечение бурных словесных потоков из уст двух литературных бойцов, я заблаговременно озаботился о снабжении сего сонмища потребным количеством живительной влаги, которую и предлагаю вашему благосклонному вниманию вместе с гекзаметром величайшего из поэтов российских:

Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу

С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай!

Что скажешь, Виктор? Похвали меня за то, что я возжелал сочетать две стихии, пьяную и трезвую! (Сахарову.) И ты, мудрец, положи свое одобрение.

Сахаров. Одобряю. Другого исхода, кажется, не предвидится.

Подуруев. Отобравши мнение старейшин, в одно мгновение ока, как мифический Ганимед{35}, обнесу вас амброзией, получаемой в погребке Фохта{36} за целковый рубль! (Убегает.)

Кленин. У Подуруева есть жар художника! Желал бы я, господин Элеонский, смягчить хоть стаканом вина горечь нашей первой полемической вспышки! Верьте, что мы люди, испившие чашу разъедающей борьбы, способны отозваться добрым движением даже на презрительное высокомерие новых людей, если видим в них священный огонь разума и энергии!

Подуруев (возвращается с бутылками). Эван, эвое!.. Да здравствует Фохт и литературная терпимость!.. Господа, придвиньтесь, тесней, подставляйте ваши стаканы! Кто боится хересов, может пробавляться пивом Крона{37}, напоившим струею остроумия российские карикатурные журналы! Позвольте чокнуться с вами, Элеонский!

Элеонский. Отчего не чокнуться! Давно бы вы позаботились, Подуруев. На одной матери-сивухе может сойтись русский человек с лютым врагом своим.

Подуруев. А вы разве желаете хлебного?

Элеонский. Все равно! Я всякое употребляю.

Гудзенко. Ну, слава Богу! Хоть на минутку отпустите душу на покаяние!..

Кленин. Так должно быть, Гудзенко! Кто много страдал, на того под конец все накинутся…

Сахаров. Святая истина!

Подуруев. Яко на царя зверей в басне Крылова.

Караваев. Всякая, значит, животина.

Бурилин. И чистая, и нечистая!

Элеонский (выпив залпом стакан). Да, господа, и осел с долгими ушами. Помню я эту притчу! Значит, осел-то я?{38}

Кленин. Помилуйте!

Сахаров. Что вы!

Бурилин (Караваеву). Насилу-то догадался!

Подуруев. Это малянтандю!{39} Выпейте-ка! (Наливает ему.)

Элеонский (еще выпив). Что ж, ничего, не бойтесь, господа, я не обижаюсь!.. На дуель не вызову, я человек штатский!.. Только дайте мне сочинить нравоучение, я его больше изготовлю в презент господину Кленину.

Гудзенко (дергая его за руку). Полноте, Элеонский… опять вы!

Кленин. Оставь, Гудзенко, пускай господин Элеонский говорит, что ему угодно.

Элеонский. А вот что мне угодно! Вы изволили на своем поэтическом наречии выразиться: кто много страдал… И еще раньше: мы, испившие чашу разъедающей борьбы… Так, кажется, или нет?

Кленин. Так… Что ж из этого?

Элеонский. Я нарочно переспрашиваю. А то после скажут, пожалуй, что вот пришел безобразный кутейник и так напился, что перевирал даже изречения своих вдохновенных собеседников! Вы, господин Кленин, и в лице вашем люди сороковых годов испили чашу разъедающей борьбы! Прекрасно! И вы с этим носитесь как… (останавливается) есть такая поговорка, да я ее не вставлю, хоть меня и сравнили с долгоухим ослом! Смотрите, дескать, на нас, мальчишки, и проникайтесь святым благоговением… Мы испили чашу страданий, мы отмечены божественным перстом, мы вынесли роковую борьбу!.. Треску-то, грому-то, бенгалики-то сколько – страсть! Вы меня экзаменовали, господин Кленин, позвольте и вам задать вопросец? Какие это страдания? Что за борьба? Где эти невиданные подвиги? Под какими терзаниями падали вы, святые мученики? Я, коли хотите отвечу за вас, господин Кленин! Читали вы немецкие книжки, а по французским развратничали. Когда собирались промежду собою, клубничные акростихи писали, шепотом либеральничали, да на крестьянский оброк ездили за море проливать слезы умиления перед Сикстинской Мадонной! Вот ваше времяпровождение, вот ваши подвиги! А теперь разберем и роковую борьбу. Развивать вы больно любили женский пол насчет идеалов? Восстановлять, значит, из бездны падения! Вот и нарвется из вас кто-нибудь на бабенку. Поминдальничает с ней, а потом и втюрится в нее пухлой душонкой. Разумеется, через годик он ей надоест, как солодковый корень. (Смотрит на Кленина пристально.) Она его и бросит, и пойдет направо и налево блудить! Он же ее приучил к халатной жизни! Сбежала бабенка – идеалист запил. Вот вам и вся роковая борьба! Так или нет, господин Кленин?..{40}

Кленин (бледнеет). А если б и так, господин Элеонский?.. Продолжайте, продолжайте! Начавши глумлением, вы кончите, быть может, правдой!..

Элеонский. Разве я выдумываю? (Наклоняется к нему через стол.) Я у вас первый раз в жизни, и на портретах вас никогда не видал, а судьбу вашу как по писанному читаю.

Кленин. Почему это – мою именно?

Элеонский. А вы разве отказываетесь от такой чести?

Кленин. Я вас не понимаю.

Элеонский. Будто бы! Небось, понимаете… Бабенка, медного гроша не стоющая – вот ваша роковая судьба, господа! И это борцы, мученики, титаны!.. Раскиснут на Гегеле {41}, да потом и падают несчастными жертвами от какой-нибудь любовишки!..

Кленин (встает). Довольно, довольно, господин Элеонский, ни слова больше! Это не цинизм даже, это, это…

Элеонский. Что вы испугались! Разве я ваши тайны рассказывать стану! Очень мне нужно! Мы не бойцы, не мученики, не титаны, такою дрянью не занимаемся. Уж если мы запьем, так не от бабенки, ха, ха… Поучение кончено. Прощайте, господа, другой раз, небось, не будете зазывать к себе на смотрины безобразного бурсака… (Встает и идет к двери.)

Кленин (догоняя его, порывисто отводит к двери). Если вы честный человек, вы не уйдете так!

Элеонский. А что еще?

Кленин. О какой женщине говорили вы?

Элеонский. Я почем знаю!

Кленин. Вы лжете, вы знаете ее!

Элеонский. Все чай меньше вас…

Кленин. Я вас заклинаю сказать мне, где она, как вы столкнулись с ней?

Элеонский. Как?.. Известно, как!..

Кленин. Где, где, я вас спрашиваю!

Элеонский. Навестить желаете? Пейзажик выйдет хоть куда!

Кленин. Ни слова больше… Номер дома?

Элеонский. Небось сами найдете! Ха, ха!.. Идеалист! Мученик!.. Я, пожалуй, сведу!..

Кленин (отшатнувшись). Ступайте, ступайте!..

Элеонский (в дверях). Прощайте, Гудзенко!.. Спасибо за угощение! (Уходит.)

VI

Кленин идет к той половине стола, где сидит Сахаров. Все остальные накидываются на Гудзенко.

Бурилин. Что вы, Гудзенко, с ума, что ли, сошли, приводить этакого осла?!

Подуруев. Это у тебя душа-человек?.. Хорош!

Караваев. Эге, хлопче, який глупый парубок!..

Бурилин. Кто вас просил? Что это за манера тащить всякую шваль, точно в харчевню!

Гудзенко. Да что вы на меня накинулись, господа! Сами же просили!

Бурилин. Кто просил?

Гудзенко. Сахаров первый, Подуруев второй.

Бурилин. После этого всякий безобразник с улицы вломится, да и ошельмует всех!

Гудзенко. Ну вас к бису!..

Кленин (в сторону Сахарову глухим голосом). Слышал ты?

Сахаров. Что?

Кленин. Ничего! (Выпивает залпом стакан.)

Подуруев. Накатить хохла пивом за это, до оскудения сил!

Гудзенко. Эк орут как! Ведь не с вами ругался Элеонский. Уж кому серчать, так Кленину, он пускай и говорит!

Подуруев. Виктор, что ты притих вдруг! Или ошеломило так, что язык прильпе {42} к гортани?

Подходит к нему вместе с остальными.

Кленин (наливает новый стакан). Да, ошеломило! (Вдруг встает.) Давайте, братцы, пить!

Подуруев. Вот хватился! Мы точно не пили!

Сахаров. Да что с тобой, Виктор?

Бурилин. Как что с ним! Такой остолоп всякого огорошит!

Подуруев. Хохол, пей пиво и молчи!.. В наказание будь нем аки рыба!

Кленин. Пить надо!.. Извините, братцы, я задумался немного! После такой словесной перепалки отдадимся другим чувствам! Другим разговорам!

Подуруев (пьянея). Нет, ты мне скажи, Виктор, про что это нигилист толковал, про какую бабенку?.. Что за притча такая?.. У тебя точно будто кончик носа дрогнул!

Сахаров (смотря на Кленина). Глупости все, Подуруев! Довольно об этом!

Подуруев. Нет, душа моя, Виктор, откройся нам, что это за экивоки подпускал новый человек? Ведь мы друзья твои, закадыки твои самые горькие. (Лезет к нему.)

Кленин. Не знаю.

Подуруев. Нет, ты послушай, это ведь обидно. Как же вдруг неотесанная семинария смеет позорить гуманистов? Вы страдали, вы боролись, у вас идеалы и все такое, а он взял да наплевал!.. Я не стерплю!.. Ты должен нам открыться!.. Он знает всю суть и издевается над тобой, а мы ничего не знаем? Обидно это для меня, Виктор! Или в самом деле вы умели только хныкать, разводы разводить?

Кленин. Ты думаешь?.. (Пьет.) Да отчего и не поверить!.. Где у нас оправдание, где у нас силы?..

Гудзенко. Вот вы небось опять загалдели и без Элеонского.

Караваев. Потому ничего не поделаешь, больно уж очень разбередил.

Кленин (Подуруеву). Ты веришь новым людям? Ты веришь им? (Берет его порывисто за руки.)

Подуруев. Ничего я не верю! А обидно, Виктор, воля твоя! Как же это вдруг он тебе такую экивоку загнул?.. Я бы не стерпел, ей-богу, не стерпел бы!.. Бабенка, говорит, у вашего брата заведется, вы, говорит, втюритесь в нее своей пухлой душонкой, а потом она сбежит от вас, вы и запили, и раскисли! Вот и вся ваша борьба!.. Разве это не обидно, Виктор!..

Кленин (во время слов Подуруева он выпил еще стакан вина и совершенно изменился в лице). Обидно ли это? Не знаю, как кому! Мы должны терпеть!..

Сахаров. Я виноват, Виктор, я особенно желал привлечь к нам Элеонского. Теперь убеждаюсь, что это невозможно!

Бурилин. Черт с ними!.. Виктор дело говорил, как мы пришли: к чему набирать лишнего народу, когда свои есть!.. Он теперь только похваляться будет, что обругал, дескать, я всю братию, что ни на есть хуже!.. Я тоже скажу, Виктор, что и Подуруев: как можно было его так выпустить?.. Раскостить его на все корки!..

Караваев (старческим голосом). Следовало. Как же это – мальчишка, и никакой субординации! И что это начальство смотрит!..