Композитор для кино

Аранжировка как путевка в жизнь

– Когда состоялся твой композиторский дебют? Когда ты стал зарабатывать музыкой?

– Я играл на трубе. Сначала просто аккомпанировал, иногда, в основном во время войны, играл вместо отца, потом стал играть в римских клубах и залах. Когда я начал заниматься гармонией и композицией, я уже довольно долго работал и зарабатывал. Постепенно я стал известен как аранжировщик: тогда за пределами нашей консерватории о Морриконе-композиторе еще никто не слышал.

Первый, кто предложил мне работу в начале пятидесятых, был блестящий композитор и дирижер Карло Савина. Он подыскивал помощника, который бы работал над аранжировкой для радиопередач. У Савины было очень много работы на радио, он подписал контракт с компанией RAI и должен был писать для программы, которая выходила два раза в неделю. Студия находилась на улице Азиаго. В те годы телевидения еще толком не было. Моя работа заключалась в том, чтобы делать аранжировку для оркестра, который аккомпанировал четверым певцам. Программа каждый раз шла в прямом эфире.

В составе, с которым мне пришлось работать, было довольно много струнных, еще были арфа, ударные, фортепиано, орган, гитара и, кажется, даже саксофон. Это так называемый оркестр типа B, эстрадный. Для меня это была отличная возможность поработать над оркестровкой, попрактиковаться. В те годы я учился в консерватории…

Интересный момент заключается в том, что лично я не был знаком с Савиной, он узнал обо мне от знакомого контрабасиста Джованни Томмазини. Тот, в свою очередь, дружил с моим отцом, который рассказал ему, что я занимаюсь композиторством. За разговором ему пришло в голову, что молодой Морриконе мог бы стать отличной кандидатурой в помощь Савине – раз я занимаюсь композицией, то такая работа мне вполне подойдет, подумал он.

– Невероятная история! Что ты помнишь о Савине и о работе с ним?

– Да, конечно, получить работу таким образом довольно-таки необычно. Я был еще очень молод, но сразу же почувствовал огромную признательность к человеку, который подарил мне первую возможность проявить себя. Савина был очень музыкален, писал довольно чисто, аранжировку делал в стиле, который был популярен в те времена. Он постоянно работал с туринским струнным оркестром компании RAI, но незадолго до нашего знакомства ему пришлось перебраться в Рим. Он остановился в гостинице на виа дель Корсо, кажется, она называлась «Отель Элизео». Там он прожил довольно долго. Помню, что наша первая встреча состоялась именно в этом месте. Когда я пришел, мне открыла его жена, великолепная женщина. Сам Савина подошел чуть позже, представился. Я тоже. С этого дня мы стали больше общаться и начали потихоньку узнавать друг друга. Так началась наша совместная работа. С Савиной у меня было немало казусных ситуаций. Но я говорю это так, без зла, я очень любил его, потому что Савина обратился ко мне тогда, когда я был никем.

– Расскажешь, как это было?

– Делая аранжировку, я брал на себя большую ответственность: я экспериментировал, используя оркестр по полной, как, по моему мнению, и следовало, старался избегать всего традиционного и примитивного. Я старался всегда присутствовать на репетициях, потому что, слушая вживую то, что я сочинил, я многому учился. Но иногда я не мог прийти на работу, ведь я еще посещал консерваторию.

Но именно в такие дни Савина звонил и говорил: «Приезжай, приезжай немедленно. Это срочно!» Я бежал со всех ног, садился на 28 трамвай, машины у меня еще не было, от остановки шел пешком до улицы Азиаго и когда наконец добирался до места, он принимался ругать меня у всех на глазах, перед всем оркестром! «Что это ты понаписал? Ничего не разобрать! Что ты тут насочинял?» Иногда Савина придирался к резкой смене ключевой тональности, а однажды, помнится, прицепился к одному фа-диезу – ему показалось, что фраза получилась слишком смелая, это всегда ставило его в тупик. Он послал за мной, потому что подумал, что, может быть, я ошибся, а пока я добирался, орал во весь голос.

После репетиции Савина спрашивал, не подвести ли меня, и я соглашался, потому что он все равно ехал в мою сторону. Когда мы оставались наедине, он восхвалял предложенные мною решения, те самые, за которые бранил всего несколько часов назад.

– Клянусь, так оно и было, – серьезно добавляет Морриконе, заметив, что я улыбаюсь.

– Что ты, что ты, я верю! Ведь речь шла о его авторитете…

– Как технически, так и концептуально мои аранжировки требовали куда больше, чем те, что он предлагал сам. Оркестр часто сталкивался с такими оборотами, каких прежде никто не играл. Я пользовался возможностью, предлагая весьма далекие от стандарта варианты, к которым все относились настороженно. Через какое-то время мы с Савиной поделили работу поровну – с моим приходом он отказался от других ассистентов-аранжировщиков.

Вспоминая все по прошествии стольких лет, это кажется чем-то невероятным, но именно так я и начал работать по-настоящему. Савине нужен был человек, меня рекомендовал его контрабас, и вот Савина, ни разу не слыхавший о Морриконе, пригласил меня. Представь себе. Бывает же в жизни такое везение… Другие были времена. Оглядываясь назад, мне представляется, что именно благодаря этой работе я зацепился в мире музыки. Вскоре и другие дирижеры и аранжировщики RAI стали меня приглашать. Я соглашался на любой гонорар. Вслед за Савиной мне удалось поработать с Гвидо Черголи, с Анджело Бригадой, с Чинико Анджелини и другими римскими дирижерами тех лет, в том числе с Барциццой и его «Оркестра Модерна» – это был самый большой оркестр – целых пятьдесят инструментов! Именно с ними я работал в 1952–1954 годах в цикле радиопередач «Красное и черное», которые вел Коррадо.

– Кажется, как раз Пиппо Барцицца и назвал тебя «самым талантливым композитором, которому суждена блестящая карьера». А как были устроены все эти оркестры? На кого конкретно ты работал? Каков был путь, который приходилось преодолевать, прежде чем песня выходила в эфир?

– В самом деле, между одним оркестром и другим, между одним дирижером и другим была огромная разница, хотя все они работали на радио. Оркестры Бригады и Анджелини, первый был чуть больше второго, являлись так называемыми кавер-бандами. В них входили саксофоны, трубы, тромбоны и ударные – состав, наиболее близкий таким жанрам, как свинг и джаз. А вот оркестр Барциццы включал струнные и деревянные духовые, и тут уже аранжировщику можно было немного развернуться. Оркестр самого Савины был небольшой, но поскольку он то и дело добавлял разные инструменты и сменял состав, то в целом превосходил все остальные.

Позже появился оркестр Бруно Канфоры. Обычно песня, а именно мелодия и слова, представлялась художественному руководителю радиостанции, который выпускал передачу. И уж потом, в зависимости от жанра, выбирали подходящий оркестр, а конкретный дирижер предлагал мне сделать одну или несколько аранжировок. Я числился «внештатным сотрудником», компания платила мне сдельную плату. Сколько закажут, столько и заработаю.

Я владел разными музыкальными жанрами, умел играть, да еще и писать в разных стилях – все вместе это означало, что мне открывались широкие возможности для работы. Но ведь работа с музыкой всегда считалась творческой, а значит, свободной профессией – то есть ты работал, но никогда не знал, сколько заработаешь. Именно поэтому через несколько лет я решил подписать договор с компанией RCA – итальянской версией зарождающейся индустрии звукозаписи. Признаться, прошло много лет с тех пор, как я работал на радио, и последний раз я вспоминал о том времени и о тех людях в 1995 году, когда работал над фильмом Торнаторе «Фабрика звезд». И хотя Торнаторе знал, что нынче я неохотно соглашаюсь делать аранжировку чужого произведения, он уговорил меня поработать над «Звездной пылью» Кармайкла и Пэриша так, как я когда-то, в пятидесятые, работал на радио с оркестрами.

– Как ты обычно работал над аранжировками?

– Со временем я неплохо набил руку и мог сделать до пяти аранжировок за день. Я старался импровизировать как можно больше, чтобы не скучать, и в то же время сорвать ярлыки с профессии.

– Как это?

– Профессия – это опыт, который накапливается со временем и благодаря которому мы не повторяем ошибок прошлого, он позволяет нам лучше проявить себя в профессии, понять себя и наладить общение со слушателем. Опыт ведет нас к тому, что считается привычным, к тому, что становится для пишущего и слушающего обычной практикой, нормой конкретного культурно-исторического отрезка. Это своего рода «проторенная дорожка», а значит, такой опыт надо накапливать. Однако уже в самом начале я видел в своей профессии определенные опасности – например, то, что работа с аранжировками перерастет в привычку, что я закостенею, перестану двигаться вперед. Если писать постоянно одно и то же, то ты не развиваешься, а развиваться и искать новые решения нужно без перерыва. В то же время часто происходит, что композиторы предпочитают идти по проверенному пути и, как следствие, повторяются. Если руководствоваться знакомыми путями, идти по проторенной дорожке – рискуешь увязнуть в рутине, набить руку настолько, что будешь пассивно повторять одно и то же, застрянешь на одном месте, где все и закончится.

Так что я сказал бы, что состояться в профессии – это святое, но нужно иметь пространство для постоянного эксперимента.

– Понятно. А как думаешь, чем отличались твои аранжировки от тех, что считались тогда «типичными»?

– Мелодию песни, на которую нужно было наложить аранжировку, я всегда ставил в центр, так, чтобы аранжировка была как бы сама по себе. Я не только «одевал» центральную партию в соответствующее платье, но создавал еще одну музыкальную личность. С одной стороны, она была совершенно независима, а с другой – являлась дополнением и хорошо сочеталась и с главной мелодией, и с текстом, если таковой имелся. Это особенно заметно на пластинках Миранды Мартино. На двух из них представлены подборки неаполитанских песен, на третьей – несколько старых итальянских шлягеров.

– Какие впечатления у тебя остались от этой работы?

– Это были одни из первых пластинок RCA на 33 оборота. Они охватывали долгий период – с 1959-го по 1966-й годы. На этих пластинках с Мартино я предложил новые, неочевидные, авангардистские решения, которые были раскритикованы многими, особенно ортодоксальными любителями неаполитанской песни.

– Очень может быть, что причины, по которым последовала такая волна критики, были ровно те же самые, что обеспечили тебе успех. Что именно ты предложил?

– Уже в 1961 году в одной из версий песни «Голос в ночи», подготовленной для пластинки «Просто скажи, что я люблю его», у меня появилась мысль сопроводить голос исполнительницы арпеджио, а параллельно наложить тему из «Лунной сонаты» Бетховена. Я отталкивался от идеи Ноктюрна.

Еще через два года в неаполитанском сборнике (1963) я решил между первой и второй частью «O sole mio» ввести канон, и таким образом получилось своеобразное наложение: пока голос ведет припев, на заднем плане струнные проводят часть строфы, словно напоминая о недавно прозвучавшей мелодии. В этой версии «O sole mio» помимо канона, который я ввел, в начале и в конце песни появлялись отзвуки, напоминавшие стиль Отторино Респиги[2]. Я протянул своего рода красную нить, которая связала целую серию аранжировок неаполитанских песен: Феруччо Тальявини – «Песни вчерашнего дня», 1962 – Марио Ланца, точно подчеркивая ось Неаполь – Морриконе – Респиги.

– Как ты относился к музыке Респиги?

– Мне очень нравились его симфонические поэмы о Риме, так называемая «Римская трилогия», я с интересом изучил одну из партитур. Меня заинтриговали такие разные тембровые окраски, которых ему удалось достичь благодаря богатейшей и блестящей оркестровке. Но кроме Респиги, я шел и в других направлениях. В песне «Французские булавки» я, отталкиваясь от текста, обратился к французской традиции XVIII века. В том же французском стиле я сделал «Француженку», ввел элементы кан-кана, а еще во вступительной части «О Маренариелло» использовал минорные кластеры, которые должны были исполняться женскими голосами. Мне кажется, в песне «Голос в ночи», о которой я уже говорил, мне удалось добиться хороших результатов, наложив друг на друга совершенно разные по характеру мелодии.

Еще один пример – «Кирибирибин», композиция, вошедшая в сборник 1964 года «Вечные песни» Миранды Мартино, где я использовал четыре фортепиано и написал для них мелодию в быстром темпе на стаккато. Такая мысль пришла мне в голову, когда я вчитывался в название – я постарался передать в мелодии тот же ритм, ту же интонацию. Я взял первые четыре ноты и одержимо принялся их обыгрывать. А в пассаже перед припевом я процитировал четыре отрывка из довольно знаменитых классических произведений – Моцарта, Шуберта, Доницетти и Бетховена. Эта аранжировка имела такой огромный успех, что компания попросила меня написать к ней инструментальную версию, где вокальную партию заменил синтезатор. Эта композиция вышла на отдельной пластинке в 45 оборотов.

– Мне кажется, что даже если сначала ты не собирался объединять далекие друг от друга музыкальные языки, то в конце концов ты пришел именно к этому. Но почему ты выбрал четыре фортепиано?

– Это было сделано, чтобы придать карикатурности тому контексту, из которого вышла эта песня. То была салонная музыка, предназначенная для домашнего исполнения, легкая, беззаботная. Она текла точно ручеек. Я же пошел в противоположном направлении и усложнил ее настолько, насколько это было возможно, отсылая к салонной музыке прошлых веков, к другим эпохам. И единственным правильным инструментом для подобного решения оказалось фортепиано.

Эту работу мы записали на RCA, подобрав четверых блестящих пианистов: Грациози, Гилью, Тарантино и Руджеро Чини. Я сделал на партитуре такую пометку: «Здесь должно казаться, будто звуки исходят из старого граммофона». Так и получилось. Мне удалось добиться отличного результата, обложка продолжала внушать доверие.

И все же даже на этих пластинках компания приглушила оркестр на стадии микширования, потому что «испугалась» некоторых предложенных мною решений. Надо учитывать, что в то время пластинки на 45 оборотов являлись самым продаваемым форматом и выпускались огромными тиражами, иногда более ста тысяч, в то время как 33 оборота в начале шестидесятых были своего рода элитным продуктом. Чудо, когда удавалось продать 2000–3000 копий. Но я решил рискнуть, ни у кого не спросив.

Компания продала 20 000 копий «Неаполитанского сборника». Тогда решили, что «Песни навсегда» (1964) тоже выйдут таким тиражом, а через два года вышел и «Неаполитанский сборник 2» (1966). Идея сработала, но нужно признать, что такой неожиданный успех явился следствием моих дерзких предложений по аранжировке.

– И как долго ты сотрудничал с RCA?

– Наше эпизодическое сотрудничество началось где-то в 1958 – 1959-м. В шестидесятые я уже работал с ними на постоянной основе. Мне нужно было как-то перебиваться, это меня туда и привело. В 1957-м я написал «Первый концерт для оркестра», который посвятил своему консерваторскому преподавателю Петрасси, в эту работу я вложил все что мог. Премьера состоялась в венецианском театре «La Fenice» и оказалась очень важным событием. Я продал авторские права на год, но заработал всего-то 60 000 лир. А еще в 1956 году я женился на Марии, и у нас родился первенец Марко. У меня не было ни копейки, так больше не могло продолжаться. Как и сегодня, в те времена профессионально заниматься музыкой было нелегко, особенно так, как я изначально планировал, опираясь не на популярную традицию, а следуя пути великих современных композиторов, которых я знал и уважал. Музыка, о которой я мечтал, являлась выражением самой себя, не была сплетена с навязанными образами и требованиями, рождалась лишь из потребности творить… Позднее я стал ее называть абсолютной музыкой…

В общем, жить, сочиняя только такую музыку, было не просто. Я очень устал от того, что не имел постоянной работы, что заказы то приходили, то нет. И вот однажды я постучал в дверь тогдашнего художественного директора RCA Винченцо Микоччи, с которым познакомился несколько лет назад, когда он еще не был настолько известен, и сказал ему: «Слушай, Энцо, я так больше не могу, подумай, что можно сделать».

Он меня услышал: я стал работать все чаще, а чуть позже они наняли Луиса Бакалова, и долгое время мы с ним делили работу: заказы и исполнителей распределяли между нами, других аранжировщиков не было. Благодаря удивительной интуиции и работе таких сотрудников, как Эннио Мелис, Джузеппе Орнато, Микоччи, и других, RCA хорошо развивалась. Она быстро вышла из стадии кризиса и застоя.

– С кем из исполнителей тебе приходилось работать в то время?

– С очень многими. Помимо Мартино я работал с Моранди, Вианелло, Паоли… Модуньо, и другими.

– Какая из твоих композиций, сделанных в эти годы, продавалась лучше всего?

– У меня была целая серия таких композиций. RCA удалось возродиться после того, как она едва не разорилась. Хорошо шли композиции «Банка», «Пуловер», «Я работаю»… Но, кажется, самой известной была «В любое время». Эту песню представили в Сан-Ремо в 1964 году в исполнении Пола Анки. И хотя он не занял первого места, но впервые в Италии пластинка на 45 оборотов вышла тиражом в полтора миллиона экземпляров. А если верить написанному в биографии Пола Анки, по всему миру продали более трех миллионов пластинок! Для того времени это невероятные цифры.

– Чем ты объясняешь такой успех?

– Не все можно объяснить, иногда что-то просто происходит, и все. Однако менеджеры RCA провоцировали меня, говоря, что я не слишком часто использую ударные, что я не уважаю их пожеланий, не следую веяниям моды.

– Так и было?

– Ну да, ударные не слишком меня интересовали. Я всегда полагал, что хорошая аранжировка зависит от сочетаемости инструментов, от того, как они вступают, от тембровой окраски… Но в композиции «В любое время» я решил прислушаться к чужим советам и написал довольно напористую партию для ударных: результат был налицо.

– Еще одной сенсацией оказалась песня, которую ты сделал для Мины в 1966 году – «Если бы позвонив». Как ты к ней пришел?

– Со мной связались Маурицио Костанцо и Гиго Де Кьяра из RAI и попросили написать песню и переделать ее для передачи «Aria Condizionata» – новой программы, которую они вели вместе с Серджо Бернардини. Поначалу они не сказали, кто будет ее исполнять, а потом вдруг кто-то вдруг проговорился: Мина. Я подумал, что лучше и быть не может, и тут же согласился. Я еще ни разу с ней не работал, но уже тогда Мина была очень известна и я очень ее уважал. Я написал музыку, а Костанцо и Де Кьяра сразу взялись за текст.

Я встретился с авторами текста и Миной на репетиции в небольшом концертном зале на виа Теулада. Я сел за фортепиано и стал наигрывать основную мелодию. Мина прослушала и попросила у меня ноты и текст. Когда я снова начал играть, она запела. Это было нечто невероятное – она словно знала мелодию наизусть.

А в мае мы встретились на студии записи: нужно было наложить голос Мины на подготовленную мною базу. В то утро у Мины были печеночные колики, но, несмотря на это, она спела, преодолевая боль, и спела с такой силой, что я был поражен. Сингл выпустила «Studio Uno» (1966), а телепрограмму показывали по всей Италии. Мина была неподражаема[3].

– Если верить легендам, то впервые ты напел мелодию этой песни, когда вы с Марией стояли в очереди, чтобы оплатить квитанцию за газ…

– Как известно, разного рода квитанции всегда служат источником вдохновения…

– А как оно было на самом деле?

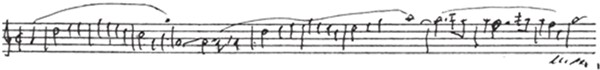

– На самом деле мелодия пришла ко мне почти случайно. Я написал главную тему одним махом, не придавая ей особого значения. Лишь гораздо позднее, когда песня оказалась невероятно успешной, я задумался, почему ее так хорошо приняла совершенно разная публика. А дело в том, что мелодия была предсказуемой и непредсказуемой в одно и то же время. Три звука – соль, фа-диез и ре, лежащие в основе темы, составляли довольно непривычную прогрессию для поп-музыки, и в то же время она мгновенно опознавалась слушателем как нечто знакомое. Эффект «непредсказуемости» рождался из мелодической структуры, которая построена на мелодических ударениях, всегда попадающих на разные звуки до тех пор, пока не повторится серия из трех звуков. Иными словами, все три звука имеют разные тонические ударения.

К этой мелодической линии я присоединил другую, построенную на тех же звуках, но словно бы это был cantus firmus[4]. Этот мой ход – пересечение разных мелодических пластов и трех звуков были проанализированы музыкальным критиком Франко Фаббри, который назвал мою композицию одной из лучших, созданных в послевоенное время.

Аранжировку я сделал в совсем не свойственной мне манере. В те времена мне нравился бас-тромбон, напоминающий по звучанию тубу. Он позволял подчеркнуть басовую партию, что давало ощущение полноты и звуковой поддержки, как бывает, если использовать органный пункт. Сила партии удваивалась, поскольку исполнял ее великолепный тромбонист, которого я никогда не забуду: маэстро Марулло. Теперь бы я никогда не использовал ничего подобного, но в то время такой подход срабатывал. Песня в исполнении Мины имела успех: это одна из тех композиций, которая с моей точки зрения получилась приятной, но не очевидной.

– Тебе доводилось еще работать с Миной?

– Однажды она попросила меня написать для нее новую песню. Я обдумал предложение и перезвонил (она тогда жила в Риме, на Корсо Витторио), изложил Мине свою задумку: паузы должны переходить сначала в отдельный звук, а затем в мелодию, и таким образом звуки как бы вырастают из полной тишины, а текст – заполняет пустоты, повторяющиеся паузы, рассчитанные ровно на ту долготу, которая необходима, чтобы произнести слова и подумать над тем, что в это время произошло в музыкальном полотне. Ей очень понравилось мое предложение, но в конце концов из этого так ничего и не вышло. Затем я несколько лет не получал от нее никаких вестей, лишь много позже мне пришел по почте ее диск. Она подписала его для меня. К диску прилагалось и письмо, где Мина писала, что не забыла нашу совместную работу. Мина была и остается непревзойденной певицей.

– То есть ваша совместная работа началась и закончилась телефонным звонком?

– Да, точнее, песней о телефонном звонке («Если бы я тебе позвонила»).

– А ты помнишь свою первую работу для RCA?

– Точно не помню… Кажется, одним из первых заказов была подборка под названием «Фестиваль новой песни» (Ассизи, 1958), где предлагались традиционные итальянские песни, перепетые известными исполнителями[5]. Затем я работал с Марио Ланцей, итало-американским тенором, который записывался в Риме, это где-то около 1960–1961 года, тогда RCA в больших количествах распространяла американский продукт.

– Какие песни ты сделал для Марио Ланцы?

– На каждой пластинке было около дюжины песен, из которых я должен был обработать примерно половину. Для исполнения привлекались большие кадры: хор, оркестр. Первый сборник Ланцы, где были представлены неаполитанские песни, мы записали в ноябре-декабре 1958 года на студии Cinecittà Studios под руководством великого Франко Феррары.

На следующий год, в мае, мы все в той же студии записали подборку рождественских песен в исполнении Ланцы – «Рождественские песни» (1959), оркестр играл под управлением Пола Бэрона. В июле прошла запись пластинки «Король-бродяга» (1961), подборка композиций из одноименной оперы Рудольфа Фримля, под управлением Константина Каллиникоса. Эти пластинки вышли как в Италии, так и в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке их микшировали под «live stereo» – то была новая технология, еще не добравшаяся до Италии. Как потом оказалось, то были одни из последних пластинок Ланцы, поскольку очень скоро у него случился инфаркт, и он умер. Смерть застала его в Риме.

– Какие воспоминания у тебя сохранились о тех временах?

– Наверное, самое яркое воспоминание – это композиции, записанные под управлением великого Франко Феррары, сделанные для RCA. Феррара привык работать в студиях, он почти никогда не дирижировал на публике. Мысль о том, что за ним наблюдает зал, доводила его до обморока: то была неприятная особенность его психики. В то время, как я уже говорил, я ходил на все репетиции и записи, присутствовал во время исполнения моих аранжировок, слушал, учился и, если требовалось, вносил поправки. Так и в то утро я был в студии, рядом со сценой: планировалось, что Марио Ланца будет исполнять композиции вживую, вместе с оркестром и хором. Я смотрел в партитуру Феррары, передо мной располагался оркестр, а слева, немного в стороне, стоял Ланца, во время записи его голос должен был звучать как бы отдельно от хора. Рядом с ним находился маленький столик. Феррара дал знак вступать, но каждый раз, стоило зазвучать могучему голосу Ланцы, он не попадал и фальшивил. Наконец несчастный Феррара, разозлившись и утомившись от повторений одного и того же фрагмента, упал в обморок, и я успел подхватить его, пока тело дирижера мягко опускалось на пол. Когда у него была возможность выпустить раздражение, с ним такого не случалось, но если этого не происходило, он как бы взрывался и сильное внутреннее напряжение приводило к обмороку.

Подобную сцену я наблюдал не раз, поскольку Феррара дирижировал как минимум для шести фильмов, к которым я писал музыку: «Перед революцией», 1964; «Эль Греко», 1966 и другие. Когда он мог выпустить пар, все было нормально, но если приходилось сдерживаться, тогда пиши пропало. Это было незабываемо. Мы стали друзьями на долгие годы.

Другие дирижеры приходили на студию, не посмотрев ни одной ноты, Феррара же всегда требовал партитуру за три дня до записи, чтобы ее изучить. Он мог дирижировать наизусть даже сложные произведения, это было настоящее чудо.

– В это же самое время ты работал с Фаусто Чильяно и с Доменико Модуньо. Как вы познакомились?

– В 1959 году Чильяно пригласил меня поработать над своими первыми пластинками, которые выпускал сам на студии Cetra. Среди его композиций были такие как «Ты, да, ты» и «Любовь заставляет говорить по-неаполитански», «С Рождеством тебя и Роуз» (1959), а в 1960-м он исполнил «Люблю тебя» и одну мою песню «Женщина, которая стóит», которую я написал за год до того для одного спектакля.

А вот Модуньо мне уже приходилось слышать по радио. Однажды он позвонил мне и попросил сделать аранжировку для песен «Апокалипсис» и «Дождь» (1959), которую Миммо затем использовал в своем автобиографическом фильме «Все это – музыка» (1963). Вслед за тем он записал «С Рождеством Христовым во всем мире» (1959), которая вышла в студии Fonit.

Но я все больше работал для RCA, где занимался аранжировкой песен для Энцо Самаритани – «Я боюсь тебя», «Это были облака» (1960) и других исполнителей.

Дебют на экране

– Как и когда ты перешел от аранжировок к работе в кино?

– Первый фильм, музыку к которому я написал от начала и до конца, был «Фашистский вожак» Лучано Сальче (1961) с Уго Тоньяцци и Стефанией Сандрелли. Она была очень молода, ей едва исполнилось пятнадцать. Мой путь к большому экрану был долгим и тернистым, я работал и на радио, и на телевидении, и на студиях грамзаписи, подрабатывал помощником известных композиторов.

– То есть, можно сказать, ты выслужился из рядовых?

– В те времена помощников композиторов, которые обрабатывали готовые наброски и переделывали их в мелодию, звучащую в фильме, называли «неграми». Так вот, я был негром долгие годы, начиная с 1955 года, когда работал для Джованни Фуско над фильмом Франческо Мазелли «Разгромленные».

Еще один композитор, с которым мне удалось поработать, был Алессандро Чиконьини, который написал музыку для «Страшного суда» Дзаваттини и Де Сики (1961). Я оркестровал колыбельную, которую в фильме исполнил Альберто Сорди.

Я эпизодически пересекался и с Марио Нашимбене – на фильмах «Смерть друга» Франко Росси (1959) и «Варавва» Ричарда Флейшера (1961), который попросил меня переделать болеро, звучащее в конце фильма. И уже после этого случился «Фашистский вожак».

В то время для меня было неожиданностью, чтобы режиссер предложил мне выступить в качестве единственного композитора для целого фильма. Хотя когда Сальче меня пригласил, я уже написал немало музыки для чужих фильмов, так что не испытывал того трепета и волнения, как композиторы, никогда прежде не работавшие для большого экрана. Моя работа с Савино, работа в театре, аранжировки – весь этот опыт был примерно из той же области. Так что, приступив к «Фашистскому вожаку», я вновь ступил на путь эксперимента, которому отдавался в те годы, но как потом оказалось, на самом деле то было начало пути моей карьеры в кинематографе.

– То есть, как я понимаю, изначально ты не собирался много писать для кино.

– Я никогда не думал, что стану известным композитором в области кинематографа. Как я уже говорил, поначалу я думал придерживаться дороги, которую нарисовали мне мои преподаватели Петрасси, Ноно, Берио, Лигетти и по которой пошли мои коллеги Борис Порена и Альдо Клементи.

Разумеется, я горжусь тем, что написал, но в те годы я совершенно этого не планировал. Впервые я столкнулся с миром кино как все – в качестве зрителя. Кое-что о такой работе рассказывал отец. Затем настал мой черед – я увидел студии, где записывали музыку к фильмам, потому что именно в те годы я стал заменять отца в оркестрах, а многие из них работали и для кинематографа. Однако я старался не афишировать, что подрабатываю в кино, как и не афишировал, что делаю аранжировки.

– Почему?

– В те времена в мире музыки все было очень четко: если бы Петрасси или другие преподаватели из консерватории узнали, что я работаю на заказ в коммерческой отрасли, это бы пагубно отразилось на моей репутации. Но постепенно все равно это стало известно.

– Когда ты играл на трубе музыку к какому-нибудь фильму, тебе никогда не приходило в голову самому написать что-нибудь такое?

– Признаться, когда я находился в студии звукозаписи, глядя на образы, проплывающие на экране, иногда я чувствовал желание написать к этому фильму совсем другую, свою музыку. Не всегда у фильма был интересный композитор, но случалось, что я сталкивался и с очень слабыми с профессиональной точки зрения коллегами.

– Например?

– Разумеется, я предпочитаю вспоминать тех композиторов, которые мне нравились, например, Франко Д’Акьярди, который уже тогда был открыт для музыкальных экспериментов. К сожалению, сегодня он почти забыт, но это был очень смелый и даровитый композитор. Еще из талантливых коллег хочется вспомнить Энцо Мазетти и Анджело Франческо Лаваньино, – в те годы он очень много сотрудничал с кинематографом и часто приглашал меня играть в оркестре.

– Как ты познакомился с Лучано Сальче?

– Мы познакомились в январе-феврале 1958 года. Мне позвонил маэстро Франко Пизано и пригласил сделать кое-какую работу в качестве «помощника» для программы «Все песни» (1958), одним из кураторов которой выступал и Лучано. Так мы познакомились, подружились, стали уважать друг друга как два профессионала. Именно благодаря Лучано я стал работать композитором в театре-ревю. Сальче заказал мне музыку к комедии «Прополис» Фелисьена Марсо (1959), режиссером которой он выступал. Комедия шла в Милане.

– То есть ему сразу понравилось, как ты пишешь.

– Видишь ли, композитор, который пишет музыку к фильму или спектаклю, должен помимо контекста улавливать задумку режиссера, но при этом музыка должна отвечать как его собственным представлениям, так и ожиданиям зрителя, хотя, конечно, можно сыграть и на эффекте неожиданности. Как представляется, мне удалось совместить все эти непростые составляющие, вот почему после первого же спектакля Сальче заказал мне музыку для следующей комедии – «Счастливый конец» (1959).

– Как эти спектакли приняла публика?

– Публика приняла их хорошо, а вот мнения критиков разошлись. В любом случае, даже в самых негативных отзывах о спектакле про музыку отзывались хорошо или же отмечали ее соответствие общему настроению спектакля.

Впервые мое имя появилось на рекламных афишах и замелькало в газетных статьях. Помню, что в моей фамилии постоянно не хватало одной «р» – писали Мориконе, что, признаюсь, изрядно раздражало.

– В комедии «Счастливый конец» Сальче ты дебютировал и как автор песен.

– Да, это так. Две из них были даже очень неплохи: «Женщина, которая стóит» в исполнении Альберто Лионелло и «Орнелла», наверное, самая популярная песня из этого спектакля, которую исполнил тогда еще неизвестный Эдоардо Вианелло. В мелодии этой песни есть интересный скачок на октаву, разбивающий имя Орнелла на слоги – Ор-нел-ла. Думаю, такое решение заметно повлияло на Эдоардо, ибо впоследствии он написал свои наиболее известные песни, среди которых «Загорелая» (1963), в основу которых легли очень похожие ритмико-мелодические скачки. Между прочим, аранжировку для его песен тоже делал я – именно тогда я очень интенсивно работал на RCA.

– Похоже, твое «боевое крещение» в спектаклях и фильме Сальче подарило тебе репутацию в театральных кругах и открыто хорошие перспективы.

– Да, так и есть. Заказы стали поступать все чаще, и я брал все, что мне предлагали, потому что не мог понять, сколько продлится такое везение…

– Какой-то заказ стал твоим любимым?

– Да, «Маленький концерт» Энцо Трапани (1961) – музыкальная программа, идущая на втором канале RAI. Ее вел Витторио Дзивелли. Публика уже знала его по музыкальной радиопередаче «Дискобол». Дзивелли удалось оформить меня как ответственного за музыкальное оформление – весьма важный этап в моей композиторской карьере, потому что мне была дана полная свобода в подборе музыкальных композиций, оркестровки и аранжировки. Я мог использовать любые кадры. У меня был джазовый оркестр, в состав которого входили саксофоны, трубы, тромбоны и так далее, и довольно богатый по составу оркестр струнных. У меня даже была возможность самостоятельно пригласить дирижера. Я не стал долго раздумывать и назвал имя Карло Савины: наконец-то у меня появилась возможность вернуть долг человеку, который подарил мне столько возможностей, пригласив аранжировщиком.

– И в это же время ты уже прокручивал в голове будущие мелодии для «Фашистского вожака»…

– Вообще-то, музыка к «Вожаку» была моей третьей попыткой поработать в кино совместно с Лучано.

– Это как?

– Лучано приглашал меня и раньше на «Пилюли Геркулеса», вышедшего в 1962 году, но отснятого еще в 1960-м. Но когда Дино Де Лаурентиис, продюсер фильма, обнаружил, что музыка доверена некоему Морриконе, он возмутился: «А это еще кто такой? Я его знать не знаю». И назначил композитором Тровайоли.

Этот случай был не единственным, еще один подобный эпизод случился в том же году с фильмом Марио Боннара «Гастоне», в котором сыграл Альберто Сорди.

В обоих случаях дело было не в качестве музыки, а в недоверии к неизвестной фамилии. Для продюсеров, вкладывающих в картины свой капитал, я был незнакомцем. Они предпочитали известных людей, имена, знакомые публике, чтобы не потерять вложения. Так что музыку к «Гастоне» в конце концов доверили Анджело Франческо Лаваньино. Такой подход стоил мне двух фильмов, однако я вполне способен понять предвзятость продюсеров.

– Какие указания ты получил от Сальче?

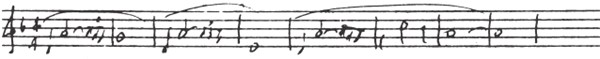

– Помню, как мы с ним долго спорили, разбирая характеры персонажей, особенно фашиста Арковацци, которого сыграл Тоньяцци. Сальче пересказал мне сюжет фильма, строящийся на том, что фашистский офицер, не зная, что режим пал, арестовывает философа-антифашиста (Жорж Вильсон), который местами напоминал мне Джузеппе Сарагата[6]. Думая о Сарагате, я написал тему Бонафе – хорал, вполне в религиозном духе. Он звучит во время одного из первых разговоров между философом и фашистом. Я понял, что нужно передать гротескную, трагикомическую реальность, где драма сплеталась бы с легкой завуалированной иронией. Это была дорога, которую мне наметил Сальче во время нашего спора. Мне представляется, что подобное ощущение лучше всего воплотилось в финальной мелодии, когда идут титры: военный марш звучит довольно пародийно, и этот эффект достигается благодаря своеобразной неловкой расстановке мелодических ударений. Мелодия как бы подтанцовывает в такт барабанной дроби и основному ритму, задаваемому другими инструментами.

В частности, туба издает довольно низкий синкопированный звук, си-бемоль, который звучит как чуждый основной тональности, и в том месте, где он появляется, слушатель невольно улыбается – кажется, что музыкант просто ошибся.

Этот диссонанс смутно напоминает мне те поиски, которые я начал много лет назад, когда написал «Утро для фортепьяно и голоса» (1946), мое первое самостоятельное произведение.

– А что за человек был Сальче?

– Это был джентльмен старого образца. Ирония, которая присутствует в «Вожаке» и других его фильмах, чувствовалась и в его личности. У него был веселый и острый ум, чуждый банальности, точнее, полностью чуждый глупости. Он был склонен к бесхитростной самоиронии, которая, возможно, стала следствием его легкого физического недостатка: в молодости он попал в аварию, после чего его рот остался немного искривлен. Может быть, именно эти свойства его натуры и позволяли ему быть таким невероятным актером.

– Почему вы перестали работать вместе?

– Именно из-за его склонности к юмору. Когда он услышал музыку, которую я написал для фильма Леоне, он сказал: «В твоей музыке есть какая-то таинственность и сакральность. – Я поначалу принял это за комплимент, но тут он добавил: – Поэтому больше нам не по пути: мне нужен юмор, комедия».

Я попытался возразить, что могу писать что угодно, что моя музыка многогранна, но его уже было не переубедить. Этот эпизод поставил крест на нашей совместной работе, но, конечно же, не на нашей дружбе.

Узнав о его кончине (1989), я после стольких лет и уже огромного опыта работы в кино вновь задумался о тех словах о «сакральном» в моей музыке. Я вдруг внезапно вспомнил тему Бонафе, музыку из фильма «Миссия» (1986), фильмы Леоне, таинственность фильмов Ардженто… И понял, что Сальче был прав.

– А тебе понравился сериал про Фантоцци, в котором сыграл Паоло Вилладжо?

– Очень понравился, жаль, что не удалось над ним поработать. Фильмы Лучиано Сальче всегда недооценивались, а ведь это был очень проницательный, пытливый и даже хитроватый режиссер. Возьмем хотя бы «Эль Греко» – фильм про испанского художника эпохи Возрождения, – один из наиболее серьезных фильмов Сальче, где я смог раскрыться, реализовать свои эксперименты.

– Чему ты научился у Сальче?

– Я научился крайне профессионально подходить к любой работе и вкладывать в любую работу максимум труда, даже если с виду все проще простого. При любых обстоятельствах нужно выкладываться по полной и стараться добиться самого высокого качества, и, разумеется, вложив в нее нечто очень личное, что идет изнутри.

Серджо Леоне и долларовая трилогия

– Ты делал оригинальные и запоминающиеся аранжировки, дебютировал на экране в фильме Сальче в 1961 году, но большая публика узнала о тебе лишь в 1964-м, когда вышел фильм Леоне «За пригоршню долларов». Как ты познакомился с Леоне?

– В конце 1963 года мне позвонили. «Добрый день, меня зовут Серджо Леоне…» – услышал я голос. Звонящий представился режиссером и тут же сообщил, что хотел бы встретиться и обсудить будущий проект. Я тогда жил в районе Монтеверде Веккьо. Фамилия Леоне была мне знакома, но когда я подошел к дому и встал у двери, в моей памяти вдруг что-то всколыхнулось. Я сразу обратил внимание на то, как шевелились губы Серджо, и в этом тоже было что-то знакомое. Этот режиссер очень напоминал мне одного мальчика, с которым я общался в третьем классе. И тогда я спросил: «Так ты тот самый Леоне из третьего класса?»

А он: «А ты тот самый Морриконе, который гулял со мной по Трастевере?»

Нарочно не придумаешь.

Мы стали рассматривать фотографию нашего класса: на ней действительно были и я, и Серджо. Невероятно, как мы снова встретились через тридцать лет.

– Он пригласил тебя поговорить о фильме «За пригоршню долларов»?

– Да, но тогда фильм еще проходил под пилотным названием «Таинственный незнакомец». В те времена я почти ничего не знал о вестернах, но за год до того написал музыку к итало-испанскому фильму Рикардо Бласко и Марио Каяно «Дуэль в Техасе» (1963) и уже начал работу над фильмом «Пистолет не знает аргументов» (1964).

Мы провели вместе весь остаток дня, а на ужин отправились в район Трастевере, в заведение нашего знакомого и бывшего одноклассника, который унаследовал от отца неплохой ресторанчик – «Возница». Серджо сам меня пригласил и сам расплатился. Потом он сказал, что хочет пригласить меня в кино. Мы направились в небольшой кинотеатр в Монтеверде Веккьо, где в тот самый вечер шел фильм Куросавы «Телохранитель» (1961).

– А тебе нравится Куросава?

– Вообще-то нет. А вот Серджо был от него в восторге. Казалось, что в этом фильме он нашел что-то, чем мог бы воспользоваться. В одном эпизоде персонаж вышел с клинком против человека с пистолетом. Казалось, нелепица, но именно эта нелепица и заинтересовала Серджо, который сделал из нее сцену дуэли не на жизнь, а на смерть, столкнув Волонте и Иствуда: «Когда человек с револьвером сталкивается с человеком с ружьем, первого можно считать покойником». На что Иствуд отвечает: «Это мы еще посмотрим». Такой хамоватый ответ персонажа вполне в характере фильмов Леоне. Серджо взял структуру Куросавы и добавил иронии, едкости и приключений и таким образом ввел эти идеи в вестерн. Я сразу же понял, что музыка должна передавать и агрессивный тон персонажа, и его раздражительность.

Тогда я еще не знал, как пойдет работа, но даже теперь у меня сохранились прекрасные воспоминания о нашей первой встрече и о том, как мы провели день. Серджо показался мне очень интересным человеком.

– Из того, что ты сказал, складывается впечатление, что Леоне с самого начала задумал подать вестерн как некий мифический универсум.

– В последующие годы Серджо неоднократно повторял, что самым лучшим автором вестернов был Гомер. В героях Гомера он якобы увидел прототипы своих ковбоев. Не знаю, думал ли он так в 1964-м, но я сразу заметил, что у него были большие амбиции: Серджо намеревался переписать верстерн, смешав американскую модель с итальянской комедией дель арте, взяв от обоих жанров самое узнаваемое и в то же время внеся в них свое, совершенно новое. Но одно дело сказать, другое – сделать.

Должен заметить, что в то время я сомневался, что у Серджо что-то получится: вестерн в Италии был в совершенном упадке, но всего за несколько лет Леоне смог подарить ему новую жизнь. Кто знает, быть может, только у него и были для этого и решимость, и способности.

– Но ведь не ты один сомневался в его успехе. В одном из интервью Волонте заявил, что согласился сниматься в фильме лишь для того, чтобы расплатиться с долгами, накопившимися у него после провала спектакля. Однако в итоге фильм «За пригоршню долларов» имел такой успех, что Куросава даже обратился в суд.

– Jolly Film, компания, выпустившая фильм, не оплатила Куросаве авторские права, вот почему он подал в суд. Никто не ожидал от фильма подобного успеха, к тому же фильм с таким низким бюджетом еще никогда не выходил за границы страны, а тут… Как говорил тогда Леоне: «Если его посмотрят хотя бы в Калабрии, будет уже хорошо, но мы должны показать все, на что способны».

Продюсеры хотели разрекламировать фильм как американский, чтобы привлечь зрителя, так что мы все работали под псевдонимами. Волонте выступал как Джон Уэльс, я – как Дэн Савио – так я назвался и в фильме Каяно, а сам Леоне взял имя Боб Робертсон[7]. Единственный, кто остался при собственном имени, так это главный герой, тогда почти неизвестный Клинт Иствуд. То было одно из его первых появлений на экране.

– 12 сентября 1964 года во Флоренции состоялась премьера фильма «За пригоршню долларов», после чего фильм раскатился по всей Италии, и куда дальше, чем Калабрия. Это был непревзойденный успех. Что тебе запомнилось о самом процессе работы над фильмом?

– Это было своего рода испытание моих отношений с Серджо, я сразу же столкнулся со всеми его «особенностями». Иногда мы полностью понимали друг друга, иногда ссорились. Мы чуть было совсем не разругались из-за финальной сцены. Он настаивал на том, чтобы мы оставили в фильме тему, которую временно пустили на стадии монтажа, – композицию Дмитрия Темкина «Deguello», написанную для фильма «Рио Браво» (1959) Говарда Хоугса с Джоном Уэйном и Дином Мартином. Такая практика была вполне обычной: пока музыка к фильму не написана, на стадии монтажа использовалась уже известная композиция. Это помогало сориентироваться актерам. Но дело в том, что режиссер постепенно привыкал к этой мелодии, поэтому оторвать его от привычной темы и направить в другое русло совсем нелегко. И Серджо не был исключением: он заупрямился и настаивал на темкинской «Deguello»[8].

– А ты?

– А я сказал: «Если ты оставишь эту мелодию, то я выхожу из игры», – развернулся и ушел, и это 1963 год, когда у меня не было ни копейки! Через некоторое время Леоне все же уступил и сухо сказал, что я могу делать как считаю нужным.

«Эннио, не надо делать мелодию точь-в-точь как эта, напиши просто что-то похожее», – попросил он. Но что это значило на практике? Я все равно оставался привязан к тому, что значила эта сцена для режиссера: смертельный танец, адаптированный под атмосферу южного Техаса, где, как думал Серджо, соединились мексиканские традиции и традиции Соединенных Штатов. Чтобы прийти к какому-то компромиссу, я использовал колыбельную, которую сочинил два года назад для «Морских драм» Юджена О’Нила (4), и вставил в спорный фрагмент, не сказав Серджо ни слова. Я оформил тему в новой аранжировке, сделав ее резче и убедительней, а чтобы подчеркнуть нарастающую торжественность, ввел трубу. Затем я наиграл мелодию Серджо и увидел, что ему понравилось.

– Отлично, отлично… Но только она должна звучать как «Deguello»

– Не волнуйся, – приободрил я его, – пусть ее послушает Микеле Лачеренца.

Тут мы снова принялись спорить. Леоне хотел, чтобы на трубе играл Нини Россо, очень известный трубач, прославившийся тем, что записал несколько песен для голоса и трубы, превратив их в довольно любопытный микс. Но я хотел, чтобы он взял Лачеренцу, отличного трубача, с которым я учился в консерватории. На мой взгляд, он подходил для исполнения этой композиции как никто другой. Россо не сотрудничал с RCA, да и, кроме того, был занят на другом проекте, так что я настоял на своем. Микеле отлично исполнил все мелизмы, которые я написал «в мексиканском и в то же время воинственном духе», как меня и просили, и даже больше. Во время последней записи он играл со слезами на глазах, так как знал, что режиссер был настроен против него. Но я сказал Микеле: «Не переживай, сыграй-ка вот эту тему с немного воинственным духом, прислушайся к тому, что я написал, доверься своему инстинкту».

Эта тема получила название «За пригоршню долларов» и стала центральной темой всего фильма.

– А ты когда-нибудь признавался Леоне, что использовал композицию, которую написал для другого проекта?

– Да, но только много лет спустя. Тогда Серджо захотел прослушать все мои «наброски», и иногда мы использовали ту или иную мелодию.

– А почему в композиции, которая звучит в начале фильма, хор поет «Wind and fire»? [9]

– В 1962 году я сделал для RCA аранжировку композиции «Пастбища изобилия»[10] Вуди Гатри, в исполнении Питера Тевиса, отличного певца из Калифорнии, который часто работал в Италии. В этой работе я задумал погрузить слушателя в атмосферу забытых богом деревень, описываемую Гатри, и ввел звуки хлыста, насвистывание и звон колоколов. Этот звон должен был отражать настроение деревенского человека, который мечтает о городской жизни, далекой от того, к которой он привык. Это немного видоизменило мелодию песни, поэтому в аранжировке появлялся хор, который повторял такой припев: «Мы пришли с туманом и уходим с ветром».

Когда я дал Серджо прослушать эту композицию и объяснил свою задумку, он сказал, что это просто отлично, и настоял на том, чтобы и в его фильме все было именно так, в том числе и хор. Я взял за основу старую концепцию и наложил на нее новую мелодию, которую сначала насвистывает Алессандрони[11], а потом Д’Амарио наигрывает ее на электрогитаре.

Затем я ввел хор, но немного изменил слова, сделав вместо «с ветром» – «ветер и огонь».

– Из того, что ты предложил, насвистывание – самый простой и в то же время самый интересный ход: в мире, где жизнь почти ничего не стоит, насвистывание в ночи у костра – единственный способ не думать об одиночестве, в этом есть и гордыня, и какая-то дерзость.

– Насвистывание Алессандрони пришлось так кстати, что Серджо хотел начать фильм «На несколько долларов больше» с той же композиции, которая открывала предыдущий фильм. Он заупрямился, но, к счастью, мне удалось найти для него кое-что, что передавало атмосферу фильма, но немного отличалось от прежней мелодии.

– Мелодия, которую насвистывает Алессандрони, затем повторяет Д‘Амарио. Он играет ее на электрогитаре – еще одна характерная черта. У многих такой прием ассоциируется с группой «Шэдоуз».

– Тогда я о них даже не слышал. Я стал использовать электрогитару в аранжировках и затем подключил ее в документальном фильме Паоло Кавары «Дурной мир» (1964). Тогда электроакустической бас-гитары еще не существовало, и вместо нее использовали обычную четырехструнную бас-гитару. Я тоже, разумеется, так и делал. Когда «За пригоршню долларов» вышел на экраны, многие кричали, что это настоящий прорыв, но правда в том, что я уже многие годы привлекал электрогитару, вот только не в качестве инструмента-соло. Ее жесткий и режущий тембр, как мне кажется, прекрасно передает атмосферу этого фильма.

– В одном из интервью Кристоферу Фрейлингу Алессандрони признается, что во время записи Леоне был ему симпатичен и в то же время немного пугал: он решительно клал руку ему на плечо и каждый раз повторял: «Ну, сегодня ты должен свистеть так хорошо, как никогда, ясно?»

– Серджо был крепкого сложения. (Cмеется.). Он часто приходил в студию во время записи, потому что был очень щепетилен, и, несмотря на то, что между нами сразу возникло взаимное доверие, он хотел все держать под контролем, а иногда ему просто было любопытно, что мы там делаем. Помню, как-то раз он пришел во время микширования музыкальных фрагментов, когда все шло не слишком хорошо. Серджо нервничал и требовал более решительного крещендо для одного эпизода. Я же в тот момент дирижировал и не мог поговорить с ним и успокоить. Вдруг он нажал на микшере кнопку, которая используется для общения с занятыми в съемочном зале исполнителями, и что-то прокричал музыкантам. Тогда Франко Тампони, наша первая скрипка, удивительно чуткий музыкант и человек, немедленно встал и с достоинством ответил режиссеру: «Простите, но здесь я слушаю только указания маэстро Морриконе».

В этом смысле Серджо мог порой переступить грань. После слов Тампони он словно окаменел. Сразу вслед за этим эпизодом он обратился ко мне: «Слушай, а почему бы тебе не пригласить другого дирижера, а самому стоять со мной в кабинке микширования? Так мы могли бы общаться, и ты бы мог давать указания музыкантам». И правда, бывает, что иногда нужно замедлиться или убыстриться, изменить скорость исполнения, так что если ты стоишь рядом с режиссером, а кто-то другой дирижирует, это действительно позволяет лучше контролировать и партитуру, и звуковой материал, и композиторскую идею, и видеоряд, и пожелания режиссера. Поэтому идея Серджо пришлась мне по душе, и я стал требовать того же от других режиссеров, а в качестве дирижера пригласил очень хорошего музыканта, моего старого друга Бруно Николаи, который дирижировал за меня вплоть до 1974 года.

– Благодаря музыке к фильму «За пригоршню долларов» ты получил первую «Серебряную ленту», а твой саундтрек стал «саундтреком года» в Италии и занял первое место по продажам.

– По правде говоря, несмотря на такой бурный успех, я до сих пор думаю, что эти композиции – худшее, что я написал для кинематографа. Год спустя мы вместе с Леоне пересматривали фильм, который все еще шел в кинозалах, поскольку имел огромный успех. Выйдя из кинотеатра, мы переглянулись, посмотрели друг другу в глаза, помолчали и почти одновременно выдали: «Что за ужасный фильм!»

После мы оба расхохотались, а потом направились по домам, чтобы все хорошенько обдумать.

– 18 декабря 1965 года в Риме вышла вторая часть «Трилогии о долларе» – «На несколько долларов больше». В начале фильма нам издалека показывают человека на лошади и снова слышится мелодия, которую насвистывает Алессандрони.

– Музыкальная тема другая, но я сохранил насвистывание и электрогитару Д’Амарио. Хор, поющий в начале картины, который уже был использован мною в прошлом фильме, в этом поет гортанными звуками, которые заменяют слова, что отсылает к еще более глубокому «примитивизму». Для пущего эффекта я использовал варган – типичный североафриканский традиционный инструмент, который известен в Сицилии, Корее и других странах, на котором великолепно сыграл Сальваторе Скиллиро. Ввести варган было не так-то легко: вся музыка к обоим фильмам написана в ре миноре, а партия варгана включает в себя пять нот: ре, фа, соль, си-бемоль и до – основные басы примененной мною гармонии. Но поскольку варган – инструмент, способный издавать лишь один звук, нам пришлось использовать пять разных варганов и соединять несколько дорожек. Так что понадобилось немало поработать ножницами, чтобы получить нужную мелодию. К счастью, звукооператор Пино Мастроянни проявил огромное терпение.

– У итальянцев варган ассоциируется с грубыми сицилийскими типами, которые вместо кепок носят ковбойские шляпы.

– Да, я тоже что-то такое припомнил: в памяти что-то промелькнуло, точно короткое замыкание. «На несколько долларов больше» оказался куда более сильным фильмом, чем первый, более структурированным, с хорошо прорисованными персонажами, что давало большие возможности для музыкальных оттенков. Например, Монко, Однорукий, персонаж Клинта Иствуда, неуловимый и быстрый, как ветер, должен был ассоциироваться со звучанием флейты и насвистыванием центральной темы фильма. Полковник Мортимер, которого сыграл Ли Ва Клиф, – самая загадочная фигура, и мне показалось, что варган хорошо подчеркнет его жесткую сторону, а композиция «Прощай, полковник» укажет на другую, ранимую, бережно скрываемую ото всех. Выразительность английского рожка и звучащий с ним хор женских голосов приоткрывали зрителю внутреннюю составляющую этого персонажа: где вы хоть раз видели убийцу, который отказывается от платы, как это делает полковник?

– То есть на этот раз посредством музыки ты раскрывал психологическую сторону героев.

– С этой точки зрения мы с Леоне пришли к полному согласию. Мы вместе прочли и обсудили сценарий, договорившись о мельчайших деталях еще до начала сьемок, а не во время их проведения, и это оказалось настолько действенно, что после этого фильма мы так и продолжали работать.

– Возвращаясь к вопросу о соотношении музыки и персонажей, мне кажется, что фигура Индейца музыкально передана с помощью очень оригинального и неожиданного решения: мелодии карманных часов, с которыми он не расстается. А ведь он заполучил часы, убив их владельца и изнасиловов его жену. Эта мелодия – своего рода символ внутренней смерти Индейца. В течение фильма она перекликается с другими темами, символизирующими остальных персонажей, так что вырисовывается настоящая символико-музыкальная драматургия.

– Для меня было важно соединить предмет, присутствующий в сцене, с идеей, которая передается образным рядом и переплетается с остальным материалом, в том числе и музыкальным.

Что до инструментальной точки зрения, то, помнится, для музыки карманных часов я подбирал по ходу фильма самые разные варианты: прерывающийся звук целесты, подрагивание высоких смычковых, акустическую гитару, легкую перкуссию, колокольчики – самые слабые, какие были – это для сцен, когда Индеец погружается в поблекшие воспоминания или когда в кадре появляются часы. Звук часов словно пробивается из далеко прошлого, из самого детства героя.

Сама тема, прерывающийся карильон – мотив карманных часов – строится на противопоставлении двух линий – восьмых и шестнадцатых. Она связана с безумием Индейца, а еще с часами Мортимера, его судьбой, местью и постоянно повторяется на протяжении всего фильма.

– Две линии, которые образуют единую тему, создают своего рода сплав времени. Музыка словно запинается, точно что-то не позволяет ей свободно литься. Это воспоминание о трагедии. Позднее она противопоставляется звучанию органа, «Токката и фуга ре минор» Баха звучит на полную громкость в сцене осквернения церкви. Почему ты взял за основу тему из Баха?

– Это нагнетание обращено к зрителю. Ведь в этой сцене Индеец убивает мужчину после того, как на его глазах велит застрелить жену и маленького сына, которого изображает Франческа, дочь Серджо. Эта почти ритуальная смерть навела меня на мысль о том, чтобы процитировать Баха и использовать орган. Позы, которые принимает в этом эпизоде Волонте, напоминают некоторые сцены с картин Рембранта и Вермеера. Эти художники очень нравились Леоне, да и кроме того, они жили примерно в то же время, что и Бах. Поэтому и я решил оглянуться назад, в прошлое.

Как я уже говорил, на этот раз мне дали большую свободу, поэтому и я проявил себя более амбициозно, позволив себе такого рода музыкальные цитирования. По мнению некоторых исследователей, сцена «Сведение счетов» – первый пример многоуровневого наложения, который нам с Леоне удалось осуществить. Иными словами, музыка точно исходит изнутри самой сцены, как звук реальности, и постепенно выходит за его пределы, становясь звуковым оформлением, «саундтреком». Все это создает напряжение, сильный эмоциональный эффект. Вот почему я думаю, что этот фильм стал большим шагом вперед как для меня, так и для Леоне.

– Продюссером фильма «На несколько долларов больше» выступил адвокат Альберто Гримальди, который сменил Джорджо Папи и Арриго Коломбо. С ними Леоне работать перестал. Гримальди же продюссировал и «Хороший, плохой, злой» (1966), и многие другие фильмы, для которых ты написал музыку.

– Да. Гримальди стал первым кинопродюсером, с которым мне удалось познакомиться лично. На нем всегда были пиджак и галстук, при себе – неизменный дипломат.

«Артист должен быть свободен, не стоит перемывать ему кости, это просто непростительно», – часто повторял он с улыбкой. При съемках этого фильма он заплатил 300 000 лир одному музыканту, который угрожал подать на нас в суд за плагиат, утверждая, что ведущая тема очень похожа на «Ямайку» Джоржо Консолини (Giamai). Я знать не знал этой композиции и когда прослушал ее, действительно заметил большое сходство. Но Гримальди не стал устраивать сцен и из уважения ко мне промолчал, так что эта история дошла до меня только через много лет. Думается, он понимал, что я старался как мог, но такой такт и скромность свойственны далеко не каждому.

– 23 декабря 1966 года в одном из кинотеатров Рима выходит «Хороший, плохой, злой» – последняя пуля в обойме «долларовой трилогии» Серджо Леоне. Фильм начинается с воя койота и титров, выполненных Иджинио Лардани…

– Разговоры с Леоне навели меня на мысль ввести вой койота, чтобы выразить животную жестокость Дикого Запада, но как реализовать эту задумку, было не совсем ясно. Я подумал, что если наложить друг на друга два мужских голоса, один из которых будет издавать звук А, а другой Э, и вытягивать их натужным фальцетом, то мы получим нечто похожее на требуемый эффект. Я пошел в студию записи и объяснил певцам, что надо делать. Мы обыграли полученные звуки ревебрацией и получили то, что требовалось. Затем трубы и тромбоны продолжили тему, издавая звук вроде «ва-ва», который получается, когда вставляется сурдина, и мы получили типичное звучание брасс-бэнд двадцатых-тридцатых годов.

– Уже в самом начале на экране появляются портреты трех главных героев, изображенных Лардани, и звучит все та же мелодия, подхватываемая разными инструментами: флейта ведет тему хорошего, голос – тему плохого, флейта сюнь – тему злого, словно намекая на то, что как бы ни были различны герои, сущность у них – одна.

– Да и судьба тоже: они – трое флибустьеров, каждый на свой лад. Как я уже говорил, во втором фильме музыка давала персонажам определенную психологическую характеристику, но в третьем произошел существенный сдвиг вперед.

В жизни трех бродяг, трех главных героев была война – великая История, которая тем или иным образом, пусть даже на мгновение, затрагивает сознание каждого, кто с ней столкнулся. Поэтому я подумал взять две трубы, которые бы наигрывали два военных мотива – мотив южан и мотив северян. В композиции «Форт» сплетение этих мотивов вызывает ассоциации с братскими объятиями однополчан в моменты отчаяния, когда грохот боя на какой-то время стихает и отдаляется и наступает время подсчитывать убитых и раненых. А в начальных титрах трубы звучат быстро и резко, как звуки труб атакующей кавалерии.

Единственный, кто мог сыграть обе партии, это великий трубач – Франческо Катания. Мы наложили несколько партий в его исполнении, так что в итоге на записи получилось пять мелодий, которые то сходились, то расходились.

Война, которую показывает Леоне, – это своего рода огромный фон для представления историй трех главных героев. Помимо сцены на солдатском кладбище и сцены с мостом трое протагонистов сталкиваются со страданиями заключенных в лагере, где Сентенца пытает Туко. В этой сцене группа заключенных поет, чтобы заглушить звуки пыток – это печальная и мрачная музыкальная тема. Внезапно один из пленников замолкает, но тюремщики вынуждают его продолжать.

– В этом фильме сразу проступает эпичность; уже при появлении Сентенцы звучит классическая гитара, сопровождаемая хоралом струнных – тема «Закат». Эта мелодия словно отсылает ко второму фильму «На несколько долларов больше», но подана более трагично, как бы напоминая нам о былых беззаботных временах, минувших навсегда.

– Эту же находку со струнными, только в более широком составе, я перенес в «Однажды на Диком Западе» (1968) и затем в фильм «За пригоршню динамита» (1971). Струнные противопоставляются «примитивным» инструментам, которые характеризуют троих героев, в то же самое время придают таинственности и сакральности, создавая ощущение, что время исчезло, растворилось.

– Они как бы противопоставляются истории, которая все больше разрушает планы человека: звучит основная тема. Затем ее подхватывает электрогитара знаменитым арпеджио с акцентом на две квинты. Таким образом возникает динамичность в сюжете, навевая мысль о побеге или пущенной в галоп лошади.

– Ритм, который ведут струнные, тоже неровный и напоминает галоп. Оформляя этот эпизод, я вспоминал «Сражение Танкреда и Клоринды» и узнаваемую манеру струнных Монтеверди. У него звучат трезвучия Ля минора на первой, второй и третьей струне, а у меня они исполняются на гитаре.

Сейчас, когда я даю концерты, вместо гитары я использую рожки, которые в отличие от первичной версии придают звуку округлость, что позволяет достичь большей симфоничности. Тот звук, который я использовал для записи, очень сложно передать в живом исполнении, и поскольку мне не хочется рисковать, я его заменяю. Тогда Бруно Баттисти Д’Амарио удавалось найти невероятные звуки.

Для фильма мне нужен был инструмент, который бы отбивал ритм и имел подходящий тембр – он должен был быть фоном основной мелодии. Среди записей Д’Амарио мы нашли подходящее решение – им стала гитара.

В теме «Жажда золота» помимо голоса Эдды Дель’Орсо звучит искаженная электрогитара, так что получается что-то вроде пронзительного крика. В партитуре я написал: «звучит искаженный звук электрогитары» и пометил две ноты – до и си. Д’Амарио мог свободно выбрать любой тон этих нот и добавить к ним несколько других звуков на синтезаторе. Такие маленькие открытия давали огромную отдачу – на эти звуки мы наложили еще несколько электрических инструментов – орган Хаммонда, родес-пиано и другие, которые я уже использовал прежде.

– В музыке к фильму «Хороший, плохой, злой» ты продолжаешь тот фундаментальный поиск, который характеризует твое творчество с самого начала: подбираешь нужный инструмент, тембр и мелодическую идею, создавая из этого единое целое.

– Да, так и есть. Как правило, тембр, в котором реализуется та или иная мелодическая фраза, – тоже часть моего замысла. Когда я пишу, я нередко уже представляю себе конкретного исполнителя. Если бы не конкретные музыканты, многие решения, которые я предлагал, оказались бы невыполнимы.

Леоне всегда просил, чтобы темы были несложными, легко запоминались, чтобы их мог напеть любой: ему не хотелось все усложнять. Я наигрывал на фортепиано композиции в упрощенной версии, а он выбирал. Но в моей голове эти ноты уже звучали в исполнении «своего» инструмента, хотя во время оркестровки я добавлял еще несколько необычных инструментов, стараясь найти нужный тембр.

Я воспитывался в традиции, корни которой уходят в пост-вебернианский авангард, которому было свойственно внедрение в оркестр необычных инструментов и различных шумов. Это было в порядке вещей. Даже в аранжировках, которые я делал для RCA, я по возможности прибегал к подобным решениям, но в музыке к фильмах Серджо это стало моей обычной практикой.

– Для этого фильма вы тоже сначала записали музыку, а потом уже стали снимать?

– Да, как и для предыдущего. Но теперь у Леоне возникла мысль включить музыку на съемочной площадке, чтобы актеры могли слышать ее во время работы. В дальнейшем мы так и стали делать.

С самого начала Серджо просил Клинта Иствуда играть так, словно он готов вот-вот наброситься на противника, молчать, но в то же время осыпать любого, кто появляется в сцене, неслышимой бранью. Это создавало невероятное напряжение и своего рода молчаливый диалог. Когда добавлялась музыка, этот прием раскрывался с еще большей очевидностью. Серджо говорил, что Иствуду это очень нравилось.

– Леоне постоянно провоцирует зрителя – и сценами, и музыкой. А ты какого мнения об этом фильме?

– Он стал очередным шагом вперед. Каждый следующий фильм получался лучше предыдущего. «Хороший, плохой, злой» был длиннее первых фильмов, и от музыки тоже требовалось большего. Помимо мелодии к титрам и финальной сцене я написал несколько композиций, которые бы звучали в промежуточных эпизодах, например, в сцене в пустыне. В фильмах Серджо сначала что-то долго нагнетается, а затем за несколько секунд наступает развязка.

В финальной сцене тройной дуэли – Иствуд – Уоллак – Ван Клиф – Серджо во что бы то ни стало хотел использовать мелодию карманных часов из прошлого фильма, так или иначе, он настаивал на чем-то подобном.

– Кроме знаменитого зачина с воем «койота» самая известная тема фильма, пожалуй, это «Жажда золота». Кажется, группы «Металлика» и «Рамонес» несколько лет подряд начинали свои концерты с этой композиции.

– Не только они, эту тему играли многие рок-звезды. Брюс Спринстин, например, обращался к теме Джил из фильма «Однажды на Диком Западе». Многие группы из разных стран отдают мне дань, исполняя эти композиции, другие же пытаются их переосмыслить. И пусть, я не против… Помню, когда «Дайр Стрейтс» были в Риме с концертом, они пригласили меня на ужин и рассказали, что хотят посвятить мне одну из своих композиций. Есть и ирландская группа, которая посвятила мне песню.