На горах, или уголь Голкова

Виктор Голков родился в Кишиневе, окончил МЭИ в Москве, в Израиль взошел в 1992 году, обитает в Азуре. Автор двух сыновей и шести книг стихов. Вот и все вешки – «как человеческая речь, рифмованная жизнь струится, в пространстве памяти таится, чтоб смысл на образы рассечь».

Голков – поэт незаурядный, без вычисляемых предтеч. Муза его разумна и временами, урывками, сурова, понимая, что для веселья мир-олам мало оборудован, зато жесток и расшатан – «так осыпается песчаник под башмаками на ходу, и муке музыки изгнанник внимает, как Орфей в аду». Родившись и сформировавшись в Бессарабии – еврейство без араба – во радость, казалось бы! – в кишащем добрыми крушевано-погромными традициями столичном местечке – и Кишинев не клюнул, а поцеловал его в темечко «киш ин…» – Голков неуклонно оборачивается и вглядывается в прошлое – «в мое лицо глядят провалами два черных выбитых окна… на месте детства только впадина за этой сломанной стеной…» Кишинев, город детства и геттства, сродства и ино-родства – застрял, как гвоздь, как кость в горловине памяти – «вижу как звездой старинной Кишинев встает, мозг из первозданной глины слов не создает».

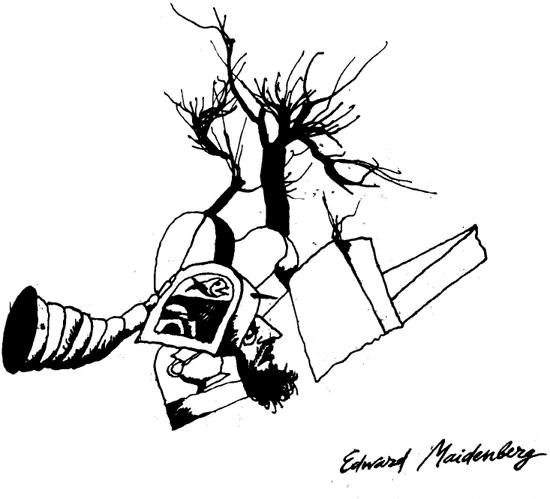

Голков – угловат, колок, негладок. Вот уж кто – помянем Павла Когана – отроду не рисовал овал! И стихи его – рисунки углем, причем не бледным и холодным, а тем самым – пылающим огнем. Задача глагола Голкова, как и прочих горячих частей речи, воистину возвышенна – воспламенять сердца и души, жечь сигнальные костры для ангелов. «Обступила времени трясина, хлюпая, ворочаясь, хрипя, и судьба аккордом клавесина заскользила вдоль самой себя. И в канун какого-то сегодня созидаю крылья, как Дедал, чтоб из этой жизни преисподней упорхнуть бы я не опоздал».

В нынешнюю пору постмодернистских кунстштюков и циркового царствия литературных игр, стихи, всерьез несущие благую весть, – редкость. Ведь небо, землю и Интернет опутали бесчисленные пиитические тексты, атрибутированные безвременьем, – приторные веропавловские сны, примитивные эротические опыты в рифму, призванные вызвать щенячье павловское слюноотделение, кассандрийские стоны и хорейное описание конца (этакий апокалипсис от Калипсо) – э, думаешь улиссово-улиточно, не страшно, сударышни, волос долог, на наш век хватит! Заполонили книжные лотки и полки глянцево пузырящиеся ананасы в шампуни, ничтожные рефлексии, коллапс мысли, пустотелый блеск и гель – а тут тебе геллово-азазелловый антрацит, мастерский уголь Голкова, обжиг, духовка. Его книга, как брикет кокса, – концентрат тепла для астрального тела. Откроешь, прочтешь, хватанешь шилом меда – и светлая печаль накатывает коренником, с пристяжными тоской и грустью. «А может быть, лучше где-нибудь, в израильском поселении пулю поймать залетную по дороге домой, услышать во сне тягучее на древнем иврите пение, когда трава пробивается сквозь ржавый песок зимой».

Хочу заметить, что мне не близка его дерзновенная, но хмурая муза. Слишком непросто и несладко читать Голкова. Надо напрягаться, страдать вместе с ним и свято верить в катарсис. Его поэтический бог строг и суров. Я же существо иной плоскости, у меня свой божок – ирония – безобидный истукан, которого я мажу жиром, но не кровью. Мне приятней и легче читать, образно выражаясь, про стеариновый ручей свечей и светлячковые пляски огонька. А Голков упрямо не обходит вниманием нагар и канцероген жизни. Из предложенного небесной канцелярией в разделе «стихи» он с еврейской жестоковыйностью выбирает не сдобную халу, а сухую корку чернухи с чесноком. Эти его строки уже безымянно ходят по лубяно-ледяным просторам Руси, где кипит возмущенный, униженный и оскорбленный, замурзанный разум карамурзовых: «Нас крестила перестройка люто, погружая каждого во тьму, и осколки страшного салюта догоняли всех по одному. И острее запаха помойки, нищеты, что над землей летел, был угрюмый воздух перестройки, сладкий дух непогребенных тел. А свободы едкая отрава все мутила головы как хмель, и лежала мертвая держава, как в прорехах грязная постель».

О творимых весьма нетривиально стихотворных текстах нелегко говорить гладко – в них рван метр и нерв слова, вервие его осенне оголено, ободрана напрочь изоляция, вдобавок ионически объяли звуки до души моей, и прозреваешь, продирая веки, – не будет нам ни света, ни покоя, ухнул в черную яму, пискнув «мяу», праздничный «мир, труд, май», а впереди – дождливый вечный трудодень, мрачно, ма-терно и сумрачно, с редкими огоньками (да и то это газ на болотах) – «мир, трут, огниво». Вздохну повторно – мне, трутню, читать Голкова трудно. Как будто происходит грубоватое, дискомфортное вторжение в мой уютный округлый внутримир. Я одомашнен, как книжная закладка, а тут – дикость какая-то, репьи, рык. И это – благая весть?! Волхв-оборотень, полуволк-полуапостол слов впивается, льется на нас зеленым зельем зрачка из мать-тьмы стихов. Он не позволяет, небрежно листая, расслабиться, высвободиться – обдираешь душу о его углы, грядет неизбывный труд, гон, а в награду – грусть. Таков Голков. Ему чужду много- и междуречье. Он давно – перешедший Реку. «Я в царство вечности вхожу, Ханаанейскую долину, где внуку и отцу и сыну – на каждого по миражу». Там, на Голковщине, под желтыми звездами, волы-символы влачат тяжкую ежедневную повозку стиха – вглядишься, а это быки Гелиоса, и от них исходит ровное свечение. По Голкову, жизнь – вхождение на Голгофу, но за скрижалями. Да – учит он – мир черен, но это чернь серебра. Смешно же жить в Израиле, писать стихи и при этом еще и не шить смежно немножечко пророчеств… Прохладная горняя прана, пронзительная пряность сих стихов, горячечная проповедь того, что поэзия – не лепка песочных куличков-пряничков, а ухватка держать кнутовище, непростыв-шая духовная жажда, пересохшие, запекшиеся губы – говорить неустанно в пустыне о высшем, о сошествии, о Ханаане небесном, грозя гроздьям грозы незримым узловатым посохом. Мелодекламация с подсветкой молний, гром где-то глубоко внутри… «В разброде чувств, как молния мгновенном, в живом кольце, куда, блуждая по слепым вселенным, прийти в конце?»

В стихотворном логове Голкова, в берлоге души – чаще всего осень. Чаши осушены, чащи опали. Взапуски запустение. Мир, вырезанный из хаоса, желт и шестиуголен. «Этот город мной покинут в некий желтый жуткий час… Пахнет осенней травой, желтой сосновой иголкой… Желтые краны с лапами вкось… Видит желтые монеты, три ничтожных пятака… Где горлопанит воронье и мокрые желтеют пятна… Воздух желтый и щербатый… Пыль над городом – желтая маска… «Говорят старожилы, что у Ван-Гога интенсивность желтых тонов объясняется тем, что у пропитанных абсентом существ зрение изменяется, мир желтеет. А у, увы, непьющего Голкова («ты поверишь, я не пью, мину скорбную не строю, просто хочется порою выть у жизни на краю»), вовсе не хлещущего сей полынный напиток, восходит в его стихах горькая желтая Звезда Полынь. Угрюмый мелос Голкова не несет назидания, во всяком случае, открыто, но неизменно заставляет задуматься – скажем, о излете жизни и несветлой ее изнанке, о сумерках и закате, о наползающей на нас волглой мгле. «Когда, одурев от невроза, ты гадок себе самому, великий маэстро Спиноза не даст тебе кануть во тьму». Заноза озноба при лазанье по строчкам, лакмусовые спинные мурашки – значит, поэзия. Симан, иврито говоря, знак голковской семантики и поэтики – первичность смысла, выплеск, выкрик. Его не тянет к большей, скажем так, радужности формовки, к спектральной радости звукописи («созвучий скользкие шелка», как сигиз-мундил Кржижановский) и музыке ради самих нот, дабы росла та самая Фасоль, нет, по Голкову, поэт – поэль, работяга строф, труженик рифмы, взмокший стихопашец. Все черным-черно, как чернозем с червями, и ритмично. Стихи не вихляют, а выпахивают борозду – тезеева стезя, минотавровы мытарства. Колюча крапивная рубашка его стихов, их подорожная лебеда – но с обязательным последующим превращением в лебедя, в свечение. «Если что-то есть во мне, то оно пришло оттуда, где узоры на окне или детская простуда. Где еще живой мой дед, мерно досточку строгает, и косой блестящий свет ночь на блики разлагает». Хорошие стихи. Хорошо бы научиться греться душой у голковского костра, доникнуть, вслушиваясь глазами. Я стараюсь. Не согреюсь, так догоню.