Афанасий и Серафима

«Назовём поимённо»

Продолжаем печатать имена земляков – жертв сталинизма.

…Вахрушев Афанасий Иванович, 1878 года рождения, уроженец д. Выставка Спиридоновская Котласского района. Проживал по месту рождения…

Серафима в девичестве

многих пленяла

Красотою, и статью,

и русой косой,

На работе не видели,

чтоб уставала,

И на луг, и на пожню

ходила с росой.

Заливалась и пела

у дома гармошка,

И лицо розовело,

как маковый цвет.

И для дочери Фёдор

скопил уж немножко,

И с приданым сундук

был готов дать ответ.

Только девичье сердце,

поди-ка, изведай,

Как, к кому повернётся

и чем одарит,

И когда по весенней тропе

непоседа

На свиданье

к опушке лесной побежит.

Серафимино сердце

познало смятенье,

И девический трепет

ему был знаком!

Покорил Афанасий её на Успенье[1],

Когда в церкви стояла,

накрывшись платком.

Он – постарше,

и будто мужик,

а не парень.

Черноват, не похож

на других и силён,

И молва о нём —

девку кидала в испарину!

Мол, тулупы тачает

овчинные он.

И имеет машинку

(шьёт кожу и ткани),

Что закажут, исполнит

в размере и в срок,

И в лесу, и на пашне

не скоро устанет,

Знать, жених он завидный, —

твердился урок…

И посватался парень —

и свадьба на диво,

Вся деревня гуляла,

и пол ходуном,

Новобрачные были

милы и красивы,

И невеста при всех

обнялась с женихом…

А потом пошли парни

впритык друг за дружкой,

И наделы уж больше,

и дом хоть куда:

Пятистенок срубили

с зимовкой избушкой,

Да амбары, да баню —

всё есть от труда.

Афанасий гордился:

хозяйство исправно,

А жена год от года

родней и милей,

И девчонок уж трое,

а главное – парни,

Аристарх с Капитоном,

растите скорей!

Подрастайте и девки,

и всё – честь по чести:

Всемером выйдем в поле

на праздник души,

Как землице поклонишься,

будто невесте,

И посеешь с умом —

и хлеба́

хороши.

А коль хлеба в достатке

и вёл сенокос ты,

То и снежную зиму

не страшно встречать.

Застрекочет машинка,

и тоже до пота

Деревенский портной

будет шубы тачать…

Но тридцатый год страшный

стоял на пороге

И мечтам и надеждам

черту подводил.

Афанасий бессонно

томился в тревоге

И у Бога лишь милости

к детям молил…

– Собирайся! – Пришло,

стало быть, его время,

И судьба отвернулась,

проси – не проси…

– Ты кулак, Афанасий,

кулацкое семя

Подчистую, под корень

должно известись.

Где машинку-то спрятал?

Найдём, раскопаем!

Знают все,

что поддёвки,

кафтаны строчил…

– Эх, отец, для чего ты

сиреневым маем

И портняжному делу

меня научил?..

– Ты в работе будь, парень,

всегда аккуратен,

И не дело мужское —

лежать на печи, —

Говорил ты, а я

с детства был на подхвате,

Ну а нынче что ж вышло?

Хоть криком кричи!..

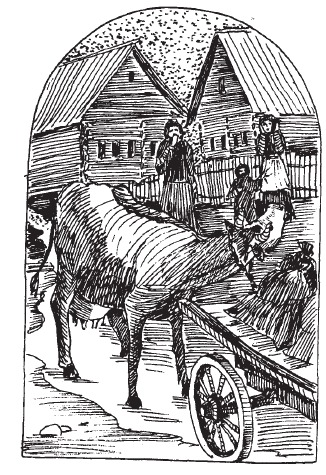

Срам какой! На телеге везут,

будто вора,

И в тюрьму, в город Устюг!

За что? – Укрывал! —

Я такого не видывал

в жизни позора!

И зачем, неразумный,

детей нарожал?!

Младшей нет ещё года!

Как хлеб не укроешь?

Ведь амбары вчистую метут,

хоть умри!

И управы не сыщешь,

хоть волком завоешь,

Продналоги лютуют —

в два глаза смотри!

А машинку-то думал

сберечь для девчонок

И сестре как приданое

вроде бы дал,

Ан, не вышло! Придурок,

ленивый с пелёнок,

Всё завистливым глазом

везде увидал…

Серафима-то свету не видела,

бедная,

То скотина, то поле,

опять сенокос,

Да за юбку – орава,

грудная – последняя!..

Я не счастье, а горе

семейству принёс.

Вы простите мне, дети,

прости, Серафима,

Что любовь моя

слёзы лишь вам принесла,

Что во время лихое

теперь вас покинул…

И не знать бы мне век

моего ремесла…

Мысли горькие

спать не давали ночами,

Всё казалось, что будто

во всём виноват,

А тюремные нары

уж стоном стонали

Под мужскими боками,

и мыслям не рад…

А в деревне меж тем

загибали всё круче:

Жён кулацких, сказали,

теперь повезут,

И опять: «Собирайтесь!» —

А девки все в кучу,

Обхватили ручонками мать

и ревут.

– Дайте девку-то

хоть покормить,

супостаты![2]

Что вы, изверги, что ли,

ведь ей только год!

И за что нам, несчастным,

такая расплата?

За труды наши, видно,

теперь мой черёд.

– Ты прости, Катерина,

детей оставляю,

Ведь погибнут в краю

незнакомом, чужом!..

Край родимый,

в слезах я тебя покидаю,

И придётся ли свидеться,

плачу о том.

Вот корову

уже привязали к телеге,

Вишь, и ты виновата,

бурёнка, как я.

И куда же нас?

Будто к Макарихе едем,

Значит, к Котласу

нынче дорога моя…

Вот сбежались соседки

и плачут, знать, жалко

Им меня и детей

неразумных моих.

– Помолитесь вы, бабоньки,

нас ведь на свалку,

Вишь, везут, как бродяжек

бездомных каких.

А ведь дом-пятистенок

мы строили сами,

Надрывались в лесу,

как таскали кряжи[3],

И с рассветом всегда на ногах.

Чудесами

Не обласканы Богом…

Посевами ржи

И овса, да и жита

натружены спины,

Разве б что уродилось

без мук и забот?

А теперь наказала нас

злая судьбина

За старанье на пожне,

за муки и пот.

– Ты прости меня, Ирушка,

младшая, бедная,

Сердце кровью сейчас

обольётся моё!

Я тебя покидаю,

ведь сгинешь, болезная,

Если будешь со мною

делить бытиё.

Катерина, святая,

троих приласкала,

Бог не дал ей детишек —

родить не пришлось.

А теперь вот мои —

Ира, Маша, Тамара…

Как от них отрывалась,

так сердце зашлось…

Капитон-то,

четырнадцать только, —

подросток,

Вишь, примолк, приуныл,

но слезы не видать,

Знать, мужик весь в отца,

хоть и малого росту,

Следом едет в края,

куда выслана мать…

А печальный обоз

с болью, горечью слёзною

Между тем растянулся.

Коровы бредут,

Плачут дети, что с матерью

едут, болезные,

У кого нет родных,

чтоб оставить их тут.

– Вот и речка-кормилица,

рыбу ловили тут,

Помню, раз Афанасий

стерлядку поймал:

Вот ушица-то знатная,

кости как вынуты,

Точно, слаще еды

никогда не едал!

Вот и Котлас.

Невесело в городе, пасмурно,

Под ногами у лошади

сырость и грязь,

А Макариха – кладбище,

так уж назначено,

Шалаши из жердей —

век бы не было вас.

Ну, давай, Капитон,

проходи, вот и нары.

Не смотри, не смотри,

что тут два этажа,

Будем вместе внизу —

потеплее на пару,

Ведь не в жаркую пору

нас здесь сторожат.

Жерди хоть бы стесали,

смотри – осторожней,

Не поранить бы руки —

проколешь насквозь…

Да, тут будет нежарко,

прогреть невозможно:

На барак две печурки,

подбрось – не подбрось.

Да и пол-то из снега,

под снегом – болото,

Мы ведь нынче не люди,

жильё – как скоту…

А бурёнку увёл

за верёвочку кто-то,

Помолись за неё —

за её доброту.

И лошадку забрали,

а взял жеребёнком,

Малышом Афанасий,

ходил, как хмельной,

И возился без сроку,

как с малым ребёнком,

И мечтал с ним работать

на пашне весной…

Серафима нелёгкие думы

сплетала,

Неотвязно девчонки

стояли в глазах,

А сама одеялом

постель застилала,

Что с собой удосужилась

взять впопыхах.

А барак наполнялся:

тут бабы с мужьями…

И малые дети —

как много детей!..

А старух-то зачем

пригонять с батожьями?[4]

Уж какой вред, спроси,

от соседки моей?..

Стонет, крутится,

кости болят, знать, к погоде,

Всё никак не уляжется —

тут ведь не печь…

И ребёнок всё плачет,

как Ирушка вроде…

Как хотелось мне девкам

наливок[5] испечь!

Со сметанкой, с картошкой —

уж то объеденье:

Сверху корочка, с маслом —

язык б проглотил!..

Да с зимы привязалося

к нам невезенье,

Афанасий-то, бедный,

вот муки хватил,

Как коров отбирали

и гнали овечек,

Как описывать к нам

приходили тряпьё…

Всё, трудом нажитое,

продали с крылечек,

Мы остались в чём были, —

осталось старьё…

Нет от думы спасенья,

и сон убегает,

Ночь уже на исходе,

а баба не спит,

То молитву Спасителю

молча читает,

То о горестях с мужем

в слезах говорит…

А назавтра наряд —

на лесные делянки,

Повезли под конвоем

всех баб и детей

Лес валить для бараков,

таскать на полянку —

Много нужно стране

нынче трудлагерей!

Нужно строить посёлки

для спецпоселенцев[6],

Так кулацкие корни

рубили сплеча,

Кулаки в отдалённых местах,

как туземцы,

Жизнь с азов начинали,

кляня палача…

А пока пересылка

людей уносила:

Умирали детишки

от всяких мытарств,

Умирали и взрослые,

многих скосила

Смерть. Привольно ей было

косить без лекарств.

Хоронили умерших

в большущих могилах,

Плотно клали,

чтоб места поменьше занять,

Без одежды, ведь тело

навеки остыло,

А живым пригодится —

тут дрожь не унять.

– Хоть зима на исходе,

но часты морозы,

И куда-то бы нас

поскорей увезли,

Чтоб от холода здешнего

стылой угрозы

В тёплый дом поселиться

с промёрзшей земли…

– Мама! Мама! —

кричит Капитон. —

Был отец тут,

Из тюрьмы его

«тройкой» судить привезли,

Он сказал, что теперь

будем жить по соседству,

И его в тот барак

от меня увели.

Ноги сильно натёр —

дал ему я портянки,

Да и валенки чёрные тоже отдал,

Он сказал, что закончится

суд спозаранку

И что он нас найдёт

очень скоро, сказал.

Серафимины ноги

её не держали,

Уж сидела на нарах,

а слёзы лились,

Счастье с горем

в предчувствии встречи

смешались,

И в молитву с надеждой

слова облеклись.

– Вот уж стало темнеть —

не идёт отчего-то?

Капитон, ты сходи-ка

и всё разузнай,

Может, их увезли

прямиком на работу?

Ведь у них нет стыда,

да и жалости, знай.

Капитон подбирался к суду

осторожно,

Чрез пути прошмыгнул,

подошёл стороной

И спросил у охранника

с сердцем тревожным,

Где отец может быть

этой поздней порой.

– Опоздал! – тот, зевнув,

отвернулся от парня. —

Всех уже расстреляли,

в могиле отец.

– Да и ты покрутись тут, —

вмешался напарник, —

Так тебе тоже быстро

наступит конец…

«Боже мой! Как он матери

скажет такое?!

Ведь не выдержит:

сердце ослабло совсем…»

Нет! Не знать уж тебе,

Серафима, покоя:

В этой жизни случилось

пожертвовать всем!

Потеряла и дом, и детей,

и кормильца,

Всё как есть потеряла.

Поругана честь…

Афанасий, чего же ты

в жизни добился,

Хоть трудов твоих праведных

было не счесть?

Ты молчишь.

И никто никогда не узнает,

Как до самой последней

минуты своей

Всё не верил,

что яму себе он копает

И уже никогда

не увидит детей.

Что он сделал?

Кого обокрал иль обидел?..

Так за что? – вот извечный

и страшный вопрос.

И не мог он

в далёком тридцатом увидеть,

Сколько будет проклятий

в бессилии слёз…

Наступила весна —

потекли нечистоты,

Вонь вокруг шалашей,

грязь, и сырость, и смрад.

Люди падали в обморок,

мучились рвотой —

Пересылка весной

превратилась вдруг в ад…

Наконец тот приказ:

с пересылки – в Печору,

И посёлок Усть-Воя —

конечный маршрут;

И на баржах людей,

как в какую-то прорву,

В ненасытное брюхо,

как стадо, везут…

– Капитон, как же ты

без копейки и хлеба?

Горемычный, один,

разлучённый со мной?

Отпустили в деревню,

а тут перемены,

И с тобой разминулась я

горькой судьбой…

И не знала она,

что придётся скитаться

И людей избегать

её сыну в лесах,

Что опять Катерина

(с ней век не сквитаться!)

Помогла ему выжить

в родимых местах.

Что отныне в далёком краю

год за годом

Жизнь придётся ей строить

вдали от детей,

Только в тридцать седьмом

на речном пароходе

Привезёт Капитон

к ней её дочерей.

Мать руками всплеснёт:

«Ира, Маша, Тамара!

Как вы выросли! Господи!

Как вы и с кем?»

И стоит Капитон

в стороне у амбара —

Сын, не узнанный матерью,

взрослый совсем…

А Макариха кладбищем

станет уж подлинным,

И теперь там хоронят

уме́рших и чтят…

А над теми могилами

только лишь холмики —

Одинокий, забытый

и горестный ряд.

1992