А вот и часть вторая

Мила Генри:…поэтому, наверное, я с таким упорством описываю настоящих людей. Из-за мелочей.

Ведущий: Мелочей?

Мила Генри: Да, я предпочитаю мелочи.

15. туман

Два года назад наша семья отправилась летом в карибский круиз, и среди многочисленных вечерних развлечений был гипнотизер. Помню, я с ужасом и любопытством наблюдал, как он приказывает женщине, вызвавшейся из зала, закрыть глаза и вообразить, будто она находится на вершине красивой длинной лестницы из ста ступеней. Он внушил ей, что с каждой ступенькой она будет все больше расслабляться и успокаиваться. В конце концов женщина впала в состояние марионетки, полностью подчинившись воле кукловода. Зрелище было жуткое, но еще сильнее я испугался в последующие дни. Всю неделю я то и дело встречал эту женщину на палубе, замечал ее лицо среди публики на других вечерних представлениях – фокусника, комика, варьете, – и она ни разу не улыбнулась. Просто сидела, глядя в одну точку, как кукла.

Найки не намерена уступать. Она стережет дверь, точно часовой, блокируя мне путь наружу, и спокойно озирается, будто я не стою от нее в одном шаге. Я поднимаю кошку на руки, ожидая яростного сопротивления, но она трется мордочкой о мою руку и мурлычет. Высаживая ее у подножия лестницы, я оглядываюсь наверх, откуда только что спустился: дверь в комнату Ротора закрыта, из-под нее просачивается мягкое свечение. Он ни слова не сказал, когда я заявил, что с меня хватит, не проронил ни звука, когда я через силу открыл глаза, поднялся и выполз из комнаты.

«Все просто, Ной. Доверься мне. Закрой глаза. Дыши глубже; вдох – выдох, хорошо. Итак. Ты стоишь на вершине лестницы…»

Голова раскалывается от пульсирующей боли, я мысленно клянусь никогда не возвращаться на Пидмонт-драйв и выдвигаюсь через наружную дверь и передний двор в направлении дома, гулко топая по тротуару.

Старик Курт кивает, когда я иду мимо. Он сидит на том же месте, на крыльце соседнего дома, но сигара почти догорела.

Его пес гавкает. Эйбрахам, так его назвал Ротор.

Я останавливаюсь. Все чувства слегка притупляются, расплываются в тумане. Я оглядываюсь на дом Ротора, не в силах отогнать нелепое чувство, что уже бывал там до сегодняшнего вечера.

Эйбрахам поскуливает, неотрывно глядя на меня блестящими глазами, внимательными и всезнающими.

Курт гладит пса по голове и начинает тихонько говорить, так что я едва слышу:

– Как-то прошлой весной отправился я в поход к Голодной скале, там все очень прилично устроено – с гидами, верховой ездой и винодельческой фермой, – но мне-то это ни к чему, верно, Эйб? Нет уж, господа хорошие, хуже нету, когда природу вот так причесывают. – Я неподвижно стою на газоне напротив чужого дома и слушаю, как его хозяин рассказывает своему псу: – В общем, я схожу с трассы, чтобы без экскурсовода побродить, и набредаю на эту пещеру. Не туристическую, с красивым водопадом, указателями и прочей мишурой, а просто пещеру. Темную, сырую и жуткую, как сама преисподняя. Ну, тебе ли не знать, какой я любопытный варвар. Хватаю я палку наперевес и забираюсь внутрь. Как по мне, что за радость без испытаний, какой толк в жизни без риска? Я решил рискнуть и пройти испытание, и уж поверь, так я и сделал. И знаешь, кого я встретил в пещере? Хочешь – верь, хочешь – не верь, Господа всемогущего! Вот такие чудеса. И знаешь, что Господь мне сказал? – Медленно, с расстановкой, Курт делает последнюю затяжку и втаптывает в землю окурок. – Он сказал мне выйти на свет.

Дорогу домой я едва фиксирую, то и дело погружаясь в свои мысли, и в движении нет ни радости, ни внутренней ценности, только растерянность.

Когда я входил в дом Ротора, Эйбрахам был колли.

Когда я вышел, он оказался лабрадором.

16. той ночью во сне я дрейфую под потолком

Я просто зависаю наверху, как призрак самого себя, и гляжу вниз на собственное тело, спящее в чужой постели. Рядом с кроватью лабрадор Эйбрахам постоянно лает, но это беззвучный, ритмический и немой лай. В комнате есть еще кто-то, он стоит в противоположном углу лицом к стене, мокрый насквозь, будто только что выбрался из бассейна. Под ногами у него собирается лужа воды, но я вижу только его темноволосый затылок, и каждый раз, когда человек поворачивается ко мне, время ускоряется, пока он снова не оказывается лицом в угол. Воздух закручивается, как невидимое торнадо, и вдруг всюду цвета. Такие яркие, что на них больно смотреть: ослепительные вихри густо-розового, бирюзового, лилового, едко-зеленого и голубого, желтого. И в сияющих завитках цвета из стен начинают проступать буквы: сперва «А», потом «Н», затем «Т»… наконец, целая череда разных букв всех форм, они плавают, кружа по комнате в полном беспорядке, пока постепенно не складываются, одна за другой, в два слова, которые поднимаются к потолку и застывают у меня перед носом: «странные увлечения».

А внизу, в постели, мои веки вздрагивают, и вдруг я уже снова в собственном теле, то ли очнулся, то ли еще нет, охваченный сном и острым желанием пробудиться.

5:37 утра.

Блин!

Голова трещит и разламывается, будто по ней ездит бульдозер.

Я сгребаю телефон с пола (прикроватные тумбочки я отрицаю как лишний хлам) и вижу двадцать три непрочитанных сообщения от Алана.

Алан: ОК, я решил, что влюбленное сердце не разбить

Алан: То есть наша любовь сияет ярче звезд

Алан: То есть оч люблю тебя и вечеринка говно

Алан: А Джейк и правда титанический мудак

Алан: (которого кста ВПС уделал в бассейне подчистую)

Алан: А еще меня сейчас неслабо прет

Алан: Йо, помнишь, мы курили петрушку твоей мамы?? Ржунимагу

Алан: Йо ябадубаду!

Алан: ХЗ что такое баду???

Алан: Флинстоуны рулят

Алан: Я бадууууу

Алан: лечууу

Алан: хочу ЧИКЕН

Алан: несите мне чикен и никто не пострадает!!

Алан: даешь автокафе KFC 24/7!!!!!!!!

Алан: мысли шире булок!!!!

Алан: блин, это ж слоган «Тако белл» ¯\_(„/)_/¯

Алан: Стоп. Зацени…

Алан: o— ¯\_(„/)_/¯

Алан: типа микрофон упал, хаха

Алан: Роса-Хаас отключается

Алан: o— ¯\_(„/)_/¯

Алан: Баиньки пока-пока

Я читаю месседжи лучшего друга в отрезвляющем свете раннего утра и вижу ответ на как минимум один вопрос: не надо было говорить Алану то, что я сказал. И даже если маятник качается в разные стороны, я по-прежнему люблю Алана.

Я: Прости, Алан.

Я: Я идиот х100500. Прости

Я: Как только прочитаешь (судя по всему, не скоро), громко скажи вслух: «Ной Оукмен очень-очень любит меня».

Я переключаюсь на другую ветку: хочу убедиться, что не пропустил последующие сообщения Вэл.

Вэл: Ной

Нет. По-прежнему только одно слово. Просто «Ной». Отправлено в час ночи.

Судя по всему, мне достался организм пенсионера: если проснулся, больше уже не заснуть. После душа я натягиваю свежий комплект «синего Боуи», сажусь в эргономичное кресло, придвигаюсь к столу, открываю ноут, запускаю Ютуб, нахожу исчезающую женщину и успокаиваюсь.

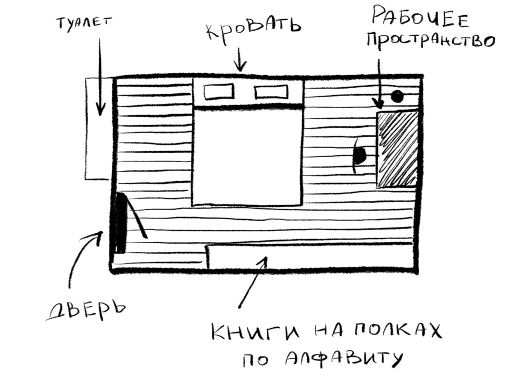

Люблю свою комнату.

17. течение времени (I)

Остаток дня похож на те главы в книге, где автор перескакивает через временной отрезок, потому что с персонажами не случается ничего интересного. Мила Генри называла их «главами течения времени», и, хотя она их не жаловала, иногда и вправду в жизни ничего сто́ящего не происходит. Бывает, просто валяешься у себя в комнате – приходишь в себя после отстойной вечеринки, где выпил лишнего, а потом потащился домой к чужому чуваку, вместо того чтобы извиниться перед лучшим другом. Бывает, заморачиваешься над сообщением из одного слова, и чем дольше заморачиваешься, тем яснее понимаешь, что обращение по имени обычно предполагает более существенное продолжение, например «нам надо поговорить» или «хочу признаться», но ты не отвечаешь и продолжение не следует. Бывает, весь день переключаешься с серии «Девочек Гилмор» на исчезающую женщину и обратно, пока наконец не надумаешь сесть за стол, и тогда, после часа бесплодных усилий, начинаешь злиться на свою писанину, которая притворяется важным делом, будучи на самом деле убогой тратой времени, поэтому в итоге отдаешься настоящей трате времени, уже не притворяясь…

Бывает, дорисуешь картинку – и чувствуешь полный покой, находишь утешение в том, что схема подводной лодки никогда тебя не предаст. И даже гадаешь, доведется ли поплавать на подводной лодке, что наводит на мысли о других еще не опробованных средствах передвижения…

А то, бывает, думаешь: раз уж мне так нравится сидеть у себя в комнате и рисовать, почему бы не нарисовать комнату, где я сижу…

Бывает, размышляешь, существует ли профессия рисовальщика диаграмм с маленькими стрелочками, а потом думаешь: для какой работы нужны такие навыки? Тогда, понятно, приходит мысль: «Нужно наконец заняться делом» – и тут ты воображаешь, как два рисунка объединяются и производят потомство…

Бывает, так проходит весь день.

18. цвета и причуды Пенни Оукмен

На следующее утро, еще до рассвета, меня будит тот же сон. Я иду в душ, одеваюсь, чищу зубы и, набив рюкзак новыми учебниками, начинаю смотреть серию «Психов и ботанов» в поисках вдохновения для первого учебного дня. Пока идет фильм, я невольно размышляю, после скольких ночей подряд повторяющийся сон считается наваждением. Никак не удается выбросить из головы мокрого человека в углу и буквы, выплывающие из стен. Но в то же время я не перестаю гадать, почему Эн-би-си закрыл «Психов и ботанов» посреди первого сезона, ведь сериал-то гениальный.

Вселенная полна загадок!

Стук в дверь, которая тут же открывается.

– Ку-ку, – говорит мама. Она всегда стучит, прежде чем войти, но не столько спрашивая разрешения, сколько ставя перед фактом. – Хотела сказать, что пора вставать и собираться в школу, но… Вижу, ты уже готов.

– Ага.

Она улыбается тревожной, но полной любви улыбкой, типичной для всех матерей, но особенно для моей.

– И насчет тренера Стивенса…

Ясно, что рано или поздно она завела бы этот разговор. Если честно, надо отдать должное родителям, что они еще вчера не спросили.

– Ага.

– Не полная стипендия, как мы надеялись, Ной, и все-таки пятнадцать тысяч. Просто потрясающе. Огромная сумма, если учесть все нюансы.

– Да, мам, я понимаю.

– Тогда пойми, что дело не в деньгах, а в том, чтобы оказаться в…

– …в таком месте, где меня оценят по достоинству. Понимаю.

Этой позиции родители придерживались с самого начала. Я знаю, им хочется в это верить, и частично, наверное, они верят, но когда фразы «надо спланировать бюджет» и «придется затянуть поясок» не покидают семейный лексикон и вдруг с неба падают пятнадцать тысяч, долго думать не станешь.

– А с твоей спиной нет никаких гарантий, что…

– Давай поговорим позже, – перебиваю я.

Пауза. Мама разочарована, что я не прыгаю от восторга.

– Конечно. Я позвоню тренеру Стивенсу вечером, – говорит она. – Скажу, что мы обдумываем предложение. Пойдет?

Подтекст: «Мы ведь обдумываем?»

– Ага, – отвечаю я, – отлично.

Мама коротко кивает:

– Ты ужасно выглядишь, зайка.

– Спасибо, мам.

– Ты знаешь, о чем я. Вид усталый. Ты высыпаешься?

– Мам! Все нормально.

Она уже собирается выйти из комнаты, когда я замечаю шрам у нее на левой щеке.

– Ой, что случилось?

– Ты о чем?

– Шрам. – Я показываю на нее, потом тыкаю пальцем себе в щеку. – Откуда он у тебя?

Мама задерживает дыхание – я прямо-таки слышу, как она перестает дышать.

– Ной, сделай мне одолжение. Ляг сегодня пораньше. Тебе явно нужен отдых. – Она пятится в коридор и закрывает за собой дверь.

Прежде чем я успеваю осмыслить ее поведение, снова раздается стук, но теперь дверь не открывается.

– Входи, Пенни.

Бог свидетель, когда моя сестрица открывает дверь, на небесах каждый раз родится ангел. Пенни приоткрывает створку по чуть-чуть, будто опасается, что иначе та слетит с петель, и прямо не знаю – это самая милая штука на свете, вот эта ее детская привычка?

– Привет, – говорит Пенни, с опаской просовывая голову в комнату, точно осторожный суслик, выглядывающий из норки.

Флаффи поскуливает в коридоре позади нее.

– Тихо, – командует Пенни, – не перебивай старших. – Потом мне: – Ты не замечал, что Флафф странно ведет себя в последнее время?

– Разве что считать странной его манеру врезаться в стены.

– В том-то и дело. Он больше так не делает.

– Я только что видел, буквально позавчера.

Пенни закатывает глаза:

– А я-то этого не видела, дорогуша.

У моей сестры случаются фазы полного поглощения одной идеей, и тогда ничего другого просто не существует. В данный момент она одержима фильмами с Одри Хепбёрн, поэтому не перестает уговаривать меня посмотреть с ней «Завтрак у Тиффани» и называет всех без исключения обитателей дома «дорогуша».

– Он снова лает, – продолжает она. – Ты обратил внимание?

Флаффи гавкает из коридора, словно в подтверждение ее слов.

– Боюсь, он изрядно постраннел.

– Нет такого слова, Пенн.

– А должно быть. И к тому же он слегка… не знаю… получшел, что ли.

– В каком смысле «получшел»?

– Ну, приобрел резвость, может быть.

– Пенни, даже когда у Флаффи еще была резвость, он не отличался особой прытью.

Она все еще торчит в дверном проеме: голова в комнате, а всё остальное в коридоре с Флаффи.

– Так или иначе, на самом деле я заглянула уточнить наши планы на сегодняшний вечер.

– А… ясно, ты нашла новые аргументы.

– Уверяю тебя, дорогуша, я не представляю, на что ты намекаешь.

– Совсем не представляешь?

– Ной! Дорогуша! Слушай. Я не знаю, о чем ты говоришь. Но очень надеюсь, что ты поведешь себя разумно.

– Договорились.

– Тогда как на данный момент твоя позиция насчет «Завтрака» абсолютно неразумна.

– Я обожаю завтрак.

– Ты же понимаешь, что я имею в виду.

– Еще бы.

Пенни прокашливается и наконец полностью проникает в комнату. Я буквально чувствую, как пол моей минималистичной обители содрогается, не в силах принять яркую и причудливую Пенни Оукмен. Сегодня на ней винтажные черные кеды, ярко-розовые лосины с вышитыми черепами и сердечками, юбка, цвет которой лучше всего описывает фраза «пожар в зарослях фуксии», и футболка «Я ♥ Нью-Йорк», а растрепанная черная шевелюра наводит на мысль, что в парикмахерской сестра попросила прическу в стиле Беллатрисы Лестрейндж[9].

– Сидеть, – бросает она в коридор (отвечая на поскуливание Флаффа в духе «куда подевалась Пенни?»).

Сестра пересекает комнату и вручает мне конверт, надписанный моим именем и фамилией; ее осанка и движения подчеркивают торжественность момента.

– Вот. Я составила список причин, по которым ты обязан пересмотреть свою позицию по «Завтраку у Тиффани», и, в частности, причин, по которым ты обязан посмотреть этот фильм именно вместе со мной. Прочти на досуге, когда тебе будет удобно, хотя, вообще-то, лучше раньше, чем позже.

«Вообще» она произносит как «ва-апще».

Я сую конверт в карман, стараясь не расхохотаться.

– Учту твои пожелания.

– Стоп, ты что творишь?

– В каком смысле?

– Ты сунул список в карман. – Пенни таращится на мои брюки, словно их карман коварно сожрал плоды ее трудов.

– А куда мне его девать?

– Так ты про него забудешь, – уверяет она.

– Не забуду.

– Неужели? – Пенни притопывает ногой, идеально воспроизводя мамин жест. – А помнишь, как ты положил в карман «КитКат» и забыл про него…

– И?

– И пару часов спустя все подумали, что ты обосрался?

– Не говори «обосрался», Пенни. И я по-честному не забуду. Вот, смотри. Я поставлю будильник на айфоне. Для страховки.

– То есть, когда зазвонит будильник, ты прочитаешь письмо?

– Обязательно. Прочитаю и приобщусь мудрости, содержащейся в нем.

Пенни церемонно кивает:

– О большем я и не прошу.

Тут из коридора тявкает Флаффи, и Пенни добавляет:

– То есть мы с Флаффи не просим, если точнее. А теперь, если позволишь, меня ждут великие дела.

– К твоему сведению, восьмой класс не настолько важен, как можно подумать.

– Может, у тебя так и было, – отвечает сестрица, выходя из комнаты, – но я намерена произвести фурор.

19. старик Зоб

Если ехать в школу длинной дорогой, то можно застать старика Зоба на маршруте. Я слегка притормаживаю между Милл-Гроув и Эшбрук, и вот он собственной персоной: трость, шляпа и зоб размером с картофелину на левой стороне шеи. Кто ты, старик Зоб? Проповедник на пенсии? Ветеран войны? Олигарх сети фастфуда? Сегодня я представляю себе его молодость: он преуспевающий ресторатор в Париже, американский экспат из Алабамы, сделавший ход конем в высшее общество, весь такой «вуле-ву куше авек муа»[10]. Я медленно нагоняю его, стараясь не вывернуть шею, проезжая мимо. Старик Зоб выглядит по обыкновению мрачно, храни его Господь. Дед определенно знает цену прогулкам. Он никогда не отрывает взгляда от тротуара, непоколебимый в своей решимости гулять именно в это время, именно в этом месте каждый божий день.

Ничто так не взбадривает меня, как старик Зоб.

Когда я паркуюсь на школьной стоянке, тоски по поводу начала учебного года как не бывало.

– Ной!

Это Тайлер Мэсси, один из тех придурков, чья популярность для меня тайна за семью печатями, поскольку таких вроде бы никто не любит. Я собираюсь сделать вид, что не услышал, но фруктов вроде Тайлера нужно подкармливать, иначе они весь день будут таскаться за тобой по пятам, откусывая по кусочку, пока не обглодают до костей, а ты и не заметишь. Лучше сразу отделаться.

– Привет, Тайлер, – говорю я, выбираясь из машины, но уже предвижу дальнейшее развитие событий, и вдруг мне ужасно хочется повернуть время вспять, остановить машину пораньше и пройтись со стариком Зобом, спросить его, откуда он на самом деле и чем он тут занят, и мы могли бы поговорить о моих странных увлечениях, и я наконец-то смогу по-честному признаться, что, по моему мнению, они с исчезающей женщиной понимают опасность жизни вне автопилота, и тогда старик Зоб послушает, и – бац! – мир вдруг станет расчудесным.

Тайлер Мэсси хватается пятерней за ширинку и трясет причиндалами:

– Ну как там у тебя – яйца пучком, хвост торчком? Оприходовал кого-нибудь за лето?

Ненавижу поганую школу.

20. все школы на одно лицо

Если хорошенько прочесать наше генеалогическое древо (семейный дуб, как однажды выразился папа)[11], на одной из ветвей можно обнаружить брата моей матери, Орвилла О’Нила, владельца школы парашютного спорта в Орландо.

Дядя Орвилл и дядя Джек – близнецы и лучшие друзья – были похожи как две капли воды. Когда дядя Джек умер, мама очень горевала, но Орвилл перенес его смерть еще тяжелее. И теперь мы видим дядю Орвилла только раз в год, на День благодарения. На то же время приходится и годовщина смерти дяди Джека, но мы о нем никогда не говорим (а может, как раз из-за годовщины его стараются не упоминать, кто знает). Дядя Орвилл живет один и в течение года посылает родственникам видеокассеты с региональной рекламой своей школы, а те волей-неволей вынуждены изображать хотя бы минимальный интерес. Поэтому немудрено, что дядя Орвилл, страстный поклонник затяжных прыжков с парашютом, видит в праздничном застолье шанс поговорить на любимую тему.

– Некоторые думают, что и всего делов-то: сиганул из самолета, и готово, – заметил он в прошлом году, подбирая с тарелки клюквенный соус. – Но все не так просто.

Далее дядя Орвилл прочитал лекцию о прыжках с вытяжным фалом – как я понял, вроде катания на велосипеде с боковыми колесиками. Коротко говоря, трос под названием «фал» приделывают одним концом к самолету, а другим – к чехлу парашюта (или мешку, как выражался дядюшка). Парашютист недолго находится в свободном падении, а потом фал автоматически вытягивает парашют.

Я помалкивал бо́льшую часть обеда, но у меня возник вопрос. И когда разговор на другом конце стола перешел на успехи «Медведей» в нынешнем сезоне, я улучил момент и тронул дядю за плечо:

– Дядя Орвилл.

– Что скажешь, боец?

Дядя Орвилл – в соблюдение конституционного права каждого ребенка на как минимум одного родственника, который называет его старомодным прозвищем, – презрел очевидные варианты «здоровяк» и «чемпион», остановившись на темной лошадке – куда более нейтральном термине «боец».

– Мне вот интересно…

– Хочешь услышать историю про лепешку, – кивнул он.

– Э-э… чего?

Дядя Орвилл повернул левую руку ладонью кверху, поднял над ней правую и медленно соединил их:

– В лепешку.

Стыдно признаться, но ему удалось всецело завладеть моим вниманием.

Дядя отхлебнул чаю со льдом и пожал плечами:

– Был у меня ученик, у которого на втором прыжке с вытяжным фалом парашют не раскрылся. Будь парнишка в свободном падении – сразу в лепешку. Но ему повезло: фал послужил отличной страховкой. Когда трос весь размотался – пф-ф-ф! – он на нем повис. Так и летел за самолетом на привязи. Вообще-то, немножко смахивает на водные лыжи, только, как ты понимаешь, в небе.

Водные лыжи в небе. Нарочно не придумаешь.

– Похоже, это небезопасно, – заметил я.

– Так и есть. Еле втянули его обратно вдевятером. Парень был в шоке, провел не одну неделю в больнице, спина так и не восстановилась. Он пытался с нами судиться, но перед началом тренировок ученики в письменном виде отказываются от претензий в случае чего, так что дело быстро развалилось.

На другом конце стола все еще продолжалось обсуждение футбольного стиля «Медведей», тогда как на нашем ненадолго повисла пауза. А потом…

– Иногда я от этого просыпаюсь посреди ночи, – сказал дядя Орвилл.

– Все чуть не закончилось хуже некуда.

– Ну да, конечно… но кроме того…

– Что?

– Да ничего, – ответил дядя. – Только вот иногда мне снится, что я на месте того паренька. Болтаюсь в километре над землей, намертво вцепившись в фал.

И я понял, совсем как у нас в школе.

21. радостные девственники

Намертво вцепившись в рюкзак, я лавирую в школьном коридоре среди клубящейся толпы.

– Я решил вернуть в обращение duh[12], – говорит Алан, вручая мне буррито.

Завтрак в семье Оукмен обычно составляют новинки из области переработки льняного семени – какая-нибудь бурда, которую папа тестирует на нашей семейке лабораторных мышей, прежде чем официально включить в рабочее меню. Поэтому с утра желудок у меня чаще всего бурчит, как гризли, когда я наконец получаю сообщение от Алана: «Срочный прием заказов, йо! Буррито или бутер?»

– В каком смысле ты вернешь в обращение duh? – спрашивает Вэл.

Алан, ясное дело, сразу лезет в бутылку:

– Что тут непонятного?

На что Вэл возражает:

– Нельзя вернуть в оборот слово, которое никогда не было в ходу.

– Я тебя умоляю, Вэл, – драматично вздыхает Алан. – Duh очень даже было в ходу.

Традиция родилась с первого же года старшей школы: мы встречались у дверей и вместе шли в другой конец здания, где незанятые металлические шкафчики образуют своего рода закуток, который мы прозвали альковом. Там мы втроем усаживались на пол спиной к стене, вытягивали ноги, едва не задевая пробегающих мимо школьников, и возбужденно спорили о том, кто с кем, кто что сказал или сделал, или не сказал и не сделал, или, «господи боже, представляете», что случилось или не случилось, «ну просто смешно», или «ужасно», или «нечестно», или «скучно».

В алькове нас обычно наполняла уверенность, что здесь и сейчас мы проживаем лучшие дни нашей жизни.

– Ладно, – говорит Вэл, пока мы скидываем рюкзаки и располагаемся на полу. – Если ты решил возродить duh, то я верну «клево».

– Телеграмма-молния, – откликается Алан, – «клево» никогда не выходило из употребления.

– Сам факт, что ты упомянул телеграмму-молнию, лишает тебя права рассуждать, что в ходу, а что нет.

Я жую буррито, уставившись невидящим взглядом в бушующую поодаль толпу школьников и радуясь бессмысленной болтовне Алана и Вэл. Благодаря ей сохраняется иллюзия привычной жизни, и даже если это только иллюзия, она хотя бы отвлекает от «скелета в шкафу»: как наши пути разошлись на вечеринке у Лонгмайров два дня назад, о чем мы с тех пор ни разу не упомянули.

Вэл слегка толкает меня в бок:

– Эй, у тебя все еще отходняк или как?

– Хм… нет.

– Ты как-то отключаешься.

– Извини, – отвечаю я, – печаль уходящего лета, наверное. Да еще наткнулся утром на Тайлера, так что весь день пошел насмарку, даже не начавшись.

– На Тайлера Уокера?

– Мэсси.

– О боже, – говорит Вэл. – Да уж, сурово.

– Дай угадаю, – вступает Алан. – Его потянуло на излюбленную тему? Насчет того, что ты педик, или щелкаешь целки как орешки, или у тебя маленькая сосиска?

– Прямо в точку.

Вэл морщится:

– Ну я вас умоляю.

– Тайлер неисправимый говнюк, – заявляет Алан. И добавляет с полным ртом: – И очень жаль, потому что внешне он весьма миленький.

– Держи карман шире, – ухмыляется Вэл, а ее брат в ответ целует свой бицепс и звучно рыгает.

– Если серьезно, – добавляет он, – попробуйте найти того, кто с таким упорством и безо всякого знания предмета заводил бы разговоры о сексе, как Тайлер Мэсси. Один из самых печальных девственников на свете.

– А Ной тогда, по-твоему, кто? – спрашивает Вэл, кивая на меня. – Радостный девственник?

Алан перестает жевать:

– Где я это уже слышал?

Я разглядываю носки ботинок и раздумываю, краснеют ли ноги от смущения.

– Девятый класс. В подвале у вас дома.

Алана начинает разбирать неудержимый хохот. Вэл удивляется, что смешного, и тогда Алан рассказывает ей о старой заморочке, когда в девятом классе ему выпал особенно неудачный день и все обзывали его особенно злобно, так что он по возвращении домой решил посвятить выходные обращению в традиционную ориентацию.

– Ага, гениальная идея, – говорит Вэл.

Алан стряхивает крошки с рубашки:

– Ну и что, Вэл?

– И что ты сделал?

Алан не в силах справиться с хохотом, поэтому продолжаю уже я:

– Он подумал, если посмотреть, ну в общем… порно для… гетеросексуалов… – Зовите меня ханжой, но меня смущает последнее слово, хоть я сам как раз из них. – Короче, ты, наверное, в курсе, что ваши родители подписаны на «Синемакс»[13].

– «Синемакс»? Да ты шутишь, – говорит Вэл. – Про Интернет слыхал когда-нибудь?

– А ты слыхала про родительский контроль? – вступает Алан. – Про историю поисков, веб-фильтры и все такое?

– Не говоря уже про вирусы, – добавляю я.

Вэл качает головой:

– Вы прямо как младенцы, аж слеза наворачивается от умиления. Погодите, а при чем здесь радостные девственники?

Я снова утыкаюсь взглядом в ботинки:

– Так назывался фильм в тот вечер.

Вэл и Алан корчатся от смеха, и мне ничего не остается, как присоединиться к ним.

– Значит, какие-то идиоты начали обзываться, – говорит Вэл, переводя дух, – и ты решил, что пора заняться конверсионной терапией?

– Во-первых, мне было всего четырнадцать, – оправдывается Алан. – А во-вторых, они не просто обзывались. Помнишь, как я раньше фанател от «Железного человека»?

– Раньше?

– Тони Старк круче всех, Вэл. Всегда с новой подругой, и… ну не знаю, вряд ли мне подвернется в качестве ролевой модели крутой супергерой-гей.

Тут подходит Джексон из нашей команды, парень под два метра ростом, и спрашивает, как поживает моя спина.

– Вроде получше, – отвечаю я и добавляю для равновесия: – Посмотрим, как пойдет.

Джексон по-приятельски тычет кулаком в плечо сначала Алана, потом меня.

– Будь здоров, чувак, – говорит он, после чего испаряется вместе с нашим беззаботно-веселым настроением.

Иногда я подозреваю, что Вэл и Алан догадываются: со спиной у меня все в порядке. Мы так давно дружим, что с тем же успехом можно притворяться перед зеркалом, рассчитывая обмануть самого себя. Впрочем, если они и знают правду, то не подают виду.

По трансляции звучит песня – через две минуты нужно быть на местах. Мы собираем вещи и молча отправляемся по кабинетам. Я пытаюсь представить, как все было раньше, пока начальство не разделило расписание на две смены и все начали пользоваться шкафчиками, потому что на каждый день приходилось больше четырех уроков. (Если слишком углубиться в тему, становится грустно. Пустые бесполезные железные шкафчики. Почему-то они наводят тоску.)

Алан наклоняется, чтобы завязать шнурок, оглядывается через плечо на собственный зад, потом на меня:

– Любуешься, а?

– Мечтать не вредно, – отвечаю я.

– Господи, – говорит Вэл, – ну точно как дети малые.

– Нет уж, извини, – возражает Алан. Он выпрямляется, и мы идем дальше. – Мы с Но гиганты среди карликов. Верно, Ной?

– Ты и правда высокий.

– Несгибаемые реликты более совершенной эпохи.

– Алан, у тебя между зубами зеленый перец застрял. – Вэл тычет пальцем ему в рот.

Он выковыривает перец ногтем и скрывается в кабинете.

Прежде чем последовать за ним, Вэл говорит мне:

– Твой лучший друг – идиот, ты в курсе?

– Дык.

– Клево.

22. dinge beginnen für Norbert weirden zu bekommen [14]

Некоторые вещи доходят не сразу, но с течением дня я все больше приближался к их пониманию. Первая пара, за ней вторая, третья, и чем дальше, тем меньше я понимал.

«Помнишь, как я раньше фанател от „Железного человека“?» – «Раньше?» Будто утром мне в мозг посадили эти две фразы, как семена, и теперь, к уроку продвинутого немецкого, из них выросло целое дерево.

– Шлагбаум, полтергейст, претцель, блицкриг…

Герр Вайнгартен упивается своей ежегодной речью в первый учебный день, в которой перечисляет неизбежные преимущества немецкого языка над английским. Поскольку факультатив длится четвертый год, остались только самые крепкие орешки: не считая одного новичка, все мы здесь с самого начала.

– Бутерброд, бухгалтер, гауптвахта, шаденфройде – вот лишь немногие примеры заимствований из немецкого языка.

Дэнни Динглдайн тянет руку. Весь класс хихикает, как делает в ответ на любую выходку Дэнни Динглдайна. Дэнни вызывает смех даже без всяких усилий со своей стороны, что за долгие годы, подозреваю, не раз спасало его от взбучки.

– Слушаю, Динглдайн, – говорит герр Вайнгартен.

Мы хихикаем.

– Ага, здрасьте всем, – начинает Дэнни Динглдайн. Снова хихиканье. – А я вот не знаю, что такое шаденфройде.

Новенький тоже поднимает руку, но не собирается ждать, пока его вызовут:

– Это когда получают удовольствие от неприятностей другого. Буквально переводится как «злорадство».

Тревога, тревога, среди нас всезнайка! Мы переглядываемся, понимая, что́ стоит на кону. Три года мы целенаправленно создавали среду, где можно работать по минимуму, совместными усилиями занижая стандарты, пока самый начальный уровень не превратился в норму.

А теперь новичок может одним махом свести на нет все наши труды.

Герр Вайнгартен шокирован, как любой учитель, впервые за последний десяток лет встречающий ученика, добровольно вызвавшегося ответить на вопрос. Он хвалит новенького за правильный ответ и в награду предлагает выбрать немецкое имя на текущий учебный год.

– Я буду Норбертом, – говорит парень.

Весь класс, наряду с герром Вайнгартеном, устремляет взгляды на меня. Дело в том, что предыдущие три года Норбертом был я. Нет никого норбертовее меня.

Я и есть Норберт.

Герр Вайнгартен мнется:

– Кхм… надо сказать, раз уж такое дело… – И пускается в длинные объяснения, почему нельзя выбрать имя Норберт, которые вкратце сводятся к тому, что «у Ноя пальма первенства».

– Герр Вайнгартен, – говорю я, – ничего страшного. Я могу побыть, ну, например… Клаусом.

Судя по реакции класса, можно подумать, что я разделся догола, положил ноги на стол и закурил косяк.

– Но ты же Норберт, – тихо возражает герр Вайнгартен.

Да, думаю я. Я Норберт.

Новенький, осознав свою оплошность, встревает:

– Все в порядке, герр Вайнгартен. Я стану Клаусом.

По классу проносится вздох облегчения.

Я улыбаюсь новичку:

– Danke, meine neue Freundin[15].

Герр Вайнгартен прокашливается, но не успевает меня поправить, поскольку новоиспеченный Клаус снова подскакивает:

– Ты назвал меня своей новой подругой. Видимо, ты имел в виду Danke, mein neuer Bekannter, то есть «спасибо, мой новый знакомый», это больше подходит к ситуации.

(На самом деле, Клаус, я имел в виду, что твои неприятности принесли бы мне большое удовольствие.)

– Спасибо, Клаус, – говорю я сквозь зубы.

– Bitte[16], Норберт.

Специфический учебный метод, который герр Вайнгартен применяет на своих уроках, зиждется на витиеватых речах, не предполагающих участия или даже присутствия публики, то есть нас; к концу года какая-то учеба, может быть, и начнется, а пока я мысленно переношусь в прошлое, в тот день, когда впервые вошел в комнату Алана.

Прежде мне не случалось видеть столько комиксов. Целые полки томов, кипы выпусков на полу, постеры на стенах, постельное белье с изображениями супергероев – всего не перечесть. Я не большой фанат комиксов, но сразу заметил знакомые имена: Бэтмен, Женщина-кошка, Чудо-женщина, Супермен, Аквамен, Зеленый Фонарь, – а со временем усвоил и название направления, которое предпочитал Алан: DC Comics. Я усвоил и многое другое, поскольку Алан говорил без умолку, и хотя обычно я впадал в кому во время его монологов, кое-какая информация все равно просачивалась в мозг. Как, например, тот факт, что большинство супергероев (хоть и не все) поделены между Marvel и DC Comics, что существуют отдельные фракции поклонников той или иной вселенной и что в глубинах этих фракций можно найти индивидуумов, которые от стадии невинного хобби уверенно двигаются к религиозному фанатизму. Алан не то чтобы фанател от DC, но был близок к тому, то есть Алан, которого я помню, не стал бы петь дифирамбы Тони Старку, потому что Алан, которого я знаю, вообще не фанател бы от Железного Человека, который не принадлежит вселенным DC Comics.

– Герр Норберт? – Герр Вайнгартен выжидающе смотрит на меня.

– Да? – откликаюсь я. – Ой, в смысле ja[17]?

Он тяжело вздыхает, снимает очки и массирует виски.

– Всего одно предложение, – бормочет герр Вайнгартен, – большего я не прошу. Опишите свой день одним предложением.

У меня есть теория насчет того, как отличить хорошего учителя от плохого: дело не в том, что хорошие учителя не мечтают о пенсии, а в том, что у них не бывает такого вида, будто они уже на пенсии.

– Ну, – начинаю я, – пока все хорошо, как мне кажется. Утро слегка не задалось, но…

– Auf Deutsch, bitte[18], – умоляет герр Вайнгартен, массируя виски все интенсивнее.

– А, ну да… Значит… – У меня в кармане вибрирует телефон, сообщая, что пора читать письмо Пенни. – Dinge beginnen, für Norbert… э-э… weirden zu bekommen.

– Нет такого слова weirden, – протестует неугомонный Клаус. – Ни в немецком, ни в английском.

– Эй, Клаус, – интересуется Дэнни Динглдайн, – как будет по-немецки «затычка»?

– Какая затычка? – переспрашивает Клаус, и весь класс заходится хохотом, но я могу только отсчитывать минуты до конца урока. После маминого шрама и трансформирующейся собаки не хватало мне только еще одного выверта реальности.

Один взгляд на комнату Алана, и я пойму, сменил ли он комиксовую ориентацию.

23. pro и con Пенни Оукмен

Любезный братец, дорогуша!

По причине твоей иррациональной апатии в отношении чрезвычайно выдающегося фильма «Завтрак у Тиффани» я решила составить для тебя список pro и con. (Ты ведь знаешь, что такое pro и con, дорогуша? Это когда выписываешь все доводы в пользу поступка (pro) и все доводы против (con), а потом оцениваешь их важность). Надеюсь, ты заметишь решительный перевес в части pro и будешь вынужден согласиться. А теперь внимание!

Стоит ли ли Ною смотреть «Завтрак у Тиффани» вместе с Пенни?

Доводы «за» (pro) и «против» (con)

PRO:

1. Это очень хороший фильм

2. Одри Хепбёрн

3. Приятный вечер с Пенни

4. Одри Хепбёрн

5. Высокая мода, дорогуша

6. Одри Хепбёрн

7. По мотивам повести Трумена Капоте

8. Одри Хепбёрн

9. Хорошая музыка (ну ладно, неплохая)

10. Одри Хепбёрн

CON:

1. Расистское изображение соседа Холли Голайтли, мистера Юниоши. Без сомнения, весомый довод «против» и несмываемый позор для фильма. Однако тебе повезло! Твоя невероятно умная и находчивая сестра (то есть я!) давно уже взяла на себя труд выписать показания таймера для всех сцен с мистером Юниоши и может похвастаться способностью перематывать упомянутые сцены с закрытыми глазами.

Итак. Готов ли ты посмотреть «Завтрак у Тиффани» со своей любезной сестрицей? Пожалуйста, выбери один из ответов:

Да, непременно _

Нет, никогда _

Не определился _

С неизменной любовью

(даже с учетом твоего неразумного поведения),

Пенелопа

24. арпанет[19], золотой век и эксклюзивный репортаж с первой собачьей свадьбы знаменитостей!

Я стою на крылечке дома Роса-Хаасов, слегка настороже, и сжимаю в кармане письмо сестры в качестве амулета. Возможны два сценария: комната Алана выглядит как прежде; комната Алана переместилась во вселенную Marvel.

Не успеваю я набраться смелости и позвонить, как дверь распахивается.

– Ной?

– О! Привет, Вэл.

Она переоделась в шорты из обрезанных джинсов и футболку AC/DC с драным воротом. Вэл умеет произвести впечатление.

– Ты тут просто так стоишь? – спрашивает она.

– Типа того.

– Не хочешь проводить меня до почтового ящика?

Мы с ней идем по дорожке до мостовой, и Вэл достает почту – небольшую стопку писем и журнал «Пипл».

– Значит, ты стоял на крыльце, надеясь… что я почувствую твое присутствие?

– Сработало ведь, – пожимаю я плечами.

Вернувшись на крыльцо, Вэл говорит:

– Я готовлю пегао[20], если тебе интересно.

– Ага.

Вэл входит в дом и оставляет дверь открытой для меня. Очень знакомый жест – типичная Вэл, типичный Ист-Эгг. В кухне она бросает почту на стойку и уменьшает температуру конфорки.

– Алан дома? – спрашиваю я.

– Ты шутишь, Но?

– В смысле?

– Он на практике.

– А… точно.

Я сижу за стойкой и смотрю, как Вэл одной рукой помешивает пегао, а другой – управляется с телефоном.

– Блин!

– Все нормально? – спрашиваю я.

– Да, я просто… нельзя трогать рис на дне. – Она накрывает кастрюлю крышкой и снова регулирует температуру. – Ничего, сойдет.

– Кажется, ваша мама обычно готовит в другой кастрюле.

Она стреляет в меня взглядом, чуть не прожигая насквозь:

– Во-первых, это кальдеро, а не кастрюля. Во-вторых, ты даже не можешь правильно произнести «пегао», с чего ты взялся давать советы по его приготовлению?

Надо было соврать. Позвонить в дверь, сказать, будто забыл что-нибудь в комнате Алана, и меня без вопросов пустили бы. Теперь я привязан к этому пегао и должен зависать с Вэл, пока оно не будет готово.

На стойке лежит журнал «People», с обложки которого мне улыбается одна из сестер Кардашьян. Я беру его и читаю подзаголовок: «Эксклюзивный репортаж с первой собачьей свадьбы знаменитостей!»

– Какая дичь.

– Где? – Вэл отрывается от телефона. – А… ну да. Явно неделя не богата на события.

– Не помнишь, чем она прославилась?

– Секс-видео, кажется? Разошлось по соцсетям?

– Долбаный Интернет. – Я перелистываю несколько страниц. – Надо было его назвать как-нибудь по-другому. «Интернет» звучит слишком безвредно.

– По-моему, он не сразу так назывался, разве нет?

– Разве да?

– Сейчас погуглю, – говорит Вэл.

– Весьма интернетно с твоей стороны.

Взгромоздившись на стойку рядом с плитой, Вэл через секунду находит ответ:

– Ну вот, похоже, изначально сеть называлась «Арпанет».

– Ничуть не лучше.

– Изобретена Робертом Е. Каном и Винтоном Серфом.

– Промахнулись вы, Бобби и Винт. Даже название нормальное не сумели придумать.

– Но ты же знаешь, что люди влюбляются в Сети? Находят друзей на всю жизнь, дом, работу. Здесь даже у изгоев есть право голоса, здесь каждый может расширить кругозор…

Я машу ей журналом:

– И каждый может прославиться на пустом месте?

– И это тоже, Но. Есть плюсы, есть и минусы.

Я отшвыриваю Кардашьян в сторону, как будто это преподаст ей пару уроков.

– Вот девяностые наверняка были золотым временем. Nirvana, Pearl Jam, никаких смартфонов и фланелевые рубашки сплошь и рядом.

– Кажется, пора притормозить с «Девочками Гилмор».

– А знаешь, чего мне не хватает больше всего?

– Да брось, Но, тебя в девяностые еще и на свете не было.

– Тогда не каждый в обозримой Вселенной знал все обо всех остальных в обозримой Вселенной.

– Похоже, тебя уже не спасти.

– Я прошу всего лишь капельку анонимности. Если я смогу сходить в туалет без того, чтобы двоюродная сестра из Северной Каролины поставила мне лайк, будет просто здорово.

– Если тебе ставят лайк за поход в туалет, значит, ты его запостил, что в данном случае вызывает некоторые вопросы.

– Да и вообще, мне не улыбается знать, когда все остальные ходят в туалет. Или когда они едят тушеную крольчатину со свежим розмарином на завтрак.

– Так выпились, – замечает Вэл.

– Что?

– Тошнит уже от тех, кто поливает соцсети грязью, как будто никого выбора нет. Тебя ведь не тянут туда насильно. Не нравится – удали свой аккаунт. Всем наплевать.