Листок 4-й

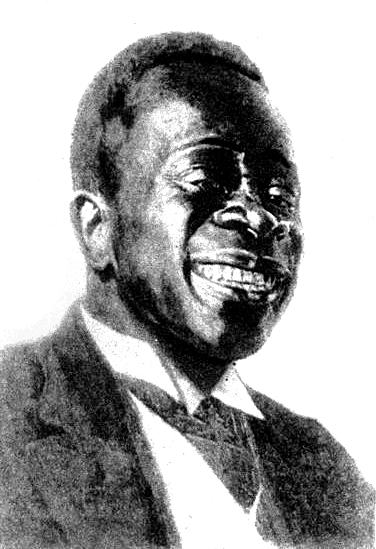

Эдисон делал предположения того, какие могут быть со временем применения его фонографа. «Интересно, например, будет, – говорил он, – выслушать аппаратом изъяснения в любви молодого мужа своей первой жене, а потом занести такое же объяснение со второй супругой – да и сравнить!» Гениальный изобретатель хохотал при этом во весь рот и колена своего не жалел, колотил по нем с увлечением. Большой приятель изобретателя, литератор-юморист Марк Твин, нередко навещает его, причем всегда рассказывает что-нибудь интересное, а часто и очень нескромное. Когда Эдисону докладывают, что в его отсутствие был писатель, он немедленно отправляется к фонографу и прикладывает ухо, в уверенности, что получит какую-нибудь конфиденцию. «Иногда, – говорил Эдисон, – сюрприз бывает так силен, что просто откидывает от аппарата».

Знаменитый электрист немного глух, но, видимо, пользуется хорошим здоровьем. Цвет лица свежий, но волосы уже седые. Блеск его глаз просто поразителен: они светлы, влажны, живы – в этих глазах весь человек. Одна беда: об искусстве Эдисон рассуждает убийственно и ставит, например, слащавого, банального французского художника Бугро[19] не только выше Рафаэля, Рембрандта и других старых мастеров, но даже утверждает, что за одну картину этого художника можно дать двадцать Рафаэлей. Объяснение это было дано таким авторитетным тоном, что я не утерпел и пошутил, – вставши на одно колено, сказал, что «глубоко преклоняюсь перед суждением, подобного которому, вероятно, никогда в жизни не услышу более»… Кажется, янки немножко обиделся, но что было делать, не мог же я, художник, проглотить американскую пилюлю таких размеров!

В Америке есть и хорошие, и умные, и религиозные люди, но христиан, в смысле соблюдения заповедей о незлобивости, нестяжании, презрении богатства и т. п., менее, чем где бы то ни было. Бедный там только терпится, и беспрерывная погоня за наживой создала общий тип какого-то безжалостного человека, которому нет места между праведными Нового завета. Там есть ужасное обыкновение определять цену человека величиной его капитала – про незнакомого спрашивают: «Что он стоит?» – отвечают, например: «500 000 долларов, но два года тому назад он стоил миллион». Такой прием определения значения людей нам, европейцам, мало симпатичен. К изрядному чванству деньгами у этого высокоталантливого народа примешано много ложного стыда всего своего и преклонения перед всем английским и особенно французским. Американскому художнику, например, очень трудно продавать свои работы, если он всегда жил и живет в Соединенных Штатах; другое дело, когда он имеет мастерскую в Париже, – тогда он процветает. Уважающий себя янки не решится в порядочном ресторане спросить вина туземной, например, калифорнийской марки (мимоходом сказать – очень хорошего): «порядочность» обязывает спросить иностранного вина.

Наивности нередки. Один весьма приличный господин, говоривший искренно и серьезно, выразился в беседе со мной так: «Мы, американцы, высоко ценим ваши работы, г. Верещагин; мы любим все грандиозное: большие картины, большой картофель…»

В американском обществе так много денег, что, как говорил мне наш бывший поверенный в делах там барон Р., трудно поддерживать знакомства, трудно принимать на той ноге, на которой они принимают. Обладатель нескольких миллионов еще не считается богатым человеком, и только состояния в 10–15 миллионов начинают считаться серьезными. Помню, у издателя одного Magazine[20], за завтраком, под фарфоровыми тарелками поставлены были другие, из массивного золота, – должно быть, для наглядного доказательства зажиточности хозяина. В том же доме огромная великолепная приемная комната заставлена черными резными шкафами старой итальянской работы, приобретенными в каком-то монастыре, конечно, на вес золота. И всё в этом роде.

Я упомянул о прекрасном американском вине, но надобно сказать, что почти все производится теперь в Соединенных Штатах замечательно хорошо. Познакомившись в Вашингтоне с известным генералом Шерманом[21], я лишь со слов Р. узнал, что почтенный воин без ноги; его деревянная нога так хорошо сделана, что он ходит совершенно свободно, даже не прихрамывая. В Европе так не сумеют сделать.

Мимоходом сказать, генерал Шерман премилый старик. Он показал мне залы палаты представителей и сената и в ресторане последнего накормил отличным завтраком. Когда я выпил за его здоровье по-русски, т. е. опорожнивши бокал, ударил об пол, почтенный воин подпрыгнул от изумления.

Что приятно удивляет европейца в Америке, так это отсутствие формализма. Когда я зашел в министерство финансов за справкой, она была дана мне в полчаса времени, и Р. объяснил, что по правилу на всякий запрос должен быть в 48 часов дан ответ, иначе чиновник рискует потерять место, – не то что в других странах.

Одна из самых интересных вещей в Нью-Йорке – это устройство пожарных бюро. Все они расположены, конечно, в rez-de-chaussée[22], в них день и ночь топится громадная паровая машина, так что во всякую данную минуту пары ее готовы. Большой воз всевозможных пожарных снарядов стоит готовый тут же. Как только показывается где-нибудь огонь или дым, полицейский или первый прохожий поворачивают один из пожарных приводов, расположенных на видных местах по улицам, и во всех пожарных бюро города одновременно раздается тревожный звонок. По этому знаку автоматически обрываются привязи двух лошадей, выученных бросаться к дышлу; на них автоматически же спускается с потолка упряжь, которую закрепляют моментально подоспевающие люди, и машина с возом выезжает. Все это делается так быстро, что в какие-нибудь 9–10 секунд пожарные – на улице. Люди живут над помещением для машины и лошадей, у них прекрасно устроенные спальня, гостиная и читальня, часто с биллиардом, и в полу два широких отверстия с гладкими медными столбами посередине; чтобы не терять времени на беганье по лестнице, по этим столбам скользят вниз пожарные, прицепляют лошадей и выезжают.

Главное пожарное бюро города представляет из себя нечто трудно вообразимое: это – такое соединение всевозможных остроумных приспособлений, что ни в какой другой стране – я в этом уверен – нет ничего подобного. Все так устроено, что один человек может за всем следить, наблюдать, всем распоряжаться. Когда раздается удар электрического звонка, надзирающий подходит к книге и видит, как аппарат черточками отмечает, где и что горит, кто, то есть из какого бюро, уже выехал, кто выезжает вслед за тем. Аппарат рядом показывает, усиливается пожар или уменьшается: в первом случае первый аппарат немедленно отметит, кому выезжать третьим, четвертым… Другие механизмы дают еще разные сведения, и всё автоматично: поставленные вдоль стен всей комнаты приводы начинают двигаться, делать заметки, нужно только переходить от одного к другому. Веревочные лестницы прикрепляются к веревке, привязанной к пуле, которую выстрелом из приспособленного для этого ружья перекидывают через крышу, и на той стороне веревку прикрепляют. Прыгают пожарные даже с четвертого этажа на веревочную сетку, внизу растянутую, причем очень редко ушибаются.

– Смотрите же, покажите мне что-нибудь действительно выдающееся, – сказал я перед осмотром пожарных учреждений заведующему ими капитану X. – Предупреждаю вас, что у нас в России пожарная служба организована образцово: из каждой части выезжает на пожар по нескольку троек… «Несколько троек? – переспросил янки, – но что же, позвольте узнать, везут на нескольких экипажах?» Перечисляя предметы, которые везут у нас на пожар, я должен был помянуть и бочки с водой, причем американцы разразились дружным искренним смехом – у них вода проведена всюду, в самомалейших городах и местечках.

Веселая минутка

В Америке можно трудиться, так как труд хорошо оплачен. Например, ново поступивший пожарный получает около 1000 долларов, а после и 1200. То же получает простой солдат. Наборщик типографии получает вначале от 50 до 75 долларов в месяц, а потом, когда навыкает, и 200. Старший механик, надзирающий за всеми печатными машинами типографии большой газеты, имеет 10 000 долларов в год. Таково же жалованье судьи, например[23].

Я знаю лишь одну страну, в которой содержание служащих еще выше, – это Ост-Индия, где английские чиновники получают очень крупные суммы. Судья получает там от 20 000 до 40 000 рублей, то же и начальник уезда. И тот, и другой после двадцати лет службы имеет 10 000 рублей годовой пенсии. Губернатор имеет 300 000 рублей в год. Правда, такое жалованье отягощает страну, но зато администрация и правосудие в ней держатся на большой нравственной высоте – взятки и подарки во всех видах не в моде, что можно сказать далеко не о многих странах…