1926

{92} М. А. Платоновой.

Февраль 1926 г. Москва.

Получил твою субботнюю [телеграмму]. Приеду

[во] вторник почтовым. Поедем снова вместе [в] Москву, Ленинград. Привезу тебе радость. Андрей.

Печатается по первой публикации: Архив. С. 443. Телеграмма. Публикация Н. Корниенко.

Датируется условно временем Всероссийского мелиоративного совещания, на котором Платонов был избран в состав ЦК профсоюза работников земли и леса.

{93} М. А. Платоновой.

Июнь 1926 г. Ленинград

[В] Москве буду десятого вечером. Ожидаю тебя немедленно. Телеграфируй [в] Наркомзем день приезда, каким поездом. Будь осторожна при поездке. Целую.

Андрей.

Печатается по первой публикации: Архив. С. 443. Телеграмма. Публикация Н. Корниенко.

Датируется условно – временем переезда семьи Платонова из Воронежа в Москву.

{94} А. К. Воронскому.

27 июля 1926 г. Москва.

Товарищ Воронский!

Два года назад я был у вас, разговаривал о стихах, которые потом печатались в альманахе «Наши дни» и в «Прожекторе»[98].

Эти два года я был на больших и тяжелых работах (мелиоративных), руководя ими в Воронежской губернии[99].

Теперь я, благодаря смычке разных гибельных обстоятельств, очутился в Москве и без работы[100]. Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и писательству. И я сную и не знаю, что мне делать, хотя делать кое-что умею (я построил 800 плотин и 3 электростанции и еще много работ по осушению, орошению и пр.[101]).

Но пишу и думаю я еще более по количеству и еще более давно по времени, и это мое основное и телесное[102].

Посылаю вам 4 стихотворения, 1 статью и 1 небольшой рассказ – всё для «Красной нови»[103]. Убедительно прошу это прочитать и напечатать.

Я знаю, что вас и так заваливают просьбами и материалами, но я обращаюсь в первый раз.

Глубоко уважающий вас Андрей Платонов.

27/VII 26.

Мой адрес: Москва, Б[ольшой] Златоустинский пер[еулок], 6. Центральный дом специалистов. А. П. Платонову.

Впервые: Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920–1930 годов. М.: Наука, 1983. С. 609. Публикация Е. А. Динерштейна.

Печатается по автографу: РГАЛИ, ф. 1677, оп. 2, ед. хр. 1, л. 1. Письмо, возможно, не было отослано Воронскому: переведено в фонд последнего из фонда А. Платонова, где оно было зарегистрировано в 1951 г., в год сдачи архива писателя в РГАЛИ.

Воронский Александр Константинович (1884–1943, репрессирован) – журналист, критик, с 1921 по 1927 гг. – редактор журнала.

«Красная новь», с 1922 по 1927 гг. – журнала «Прожектор»; председатель правления издательства «Круг». Платонов внимательно следил за дискуссией о пролетарской литературе 1923–1926 гг., одним из активных участников которой был Воронский; отношение к эстетической программе Воронского выражено в его рецензиях 1924 г.: ««Искусство – познание жизни», – заявляя это, тов. Воронский с гордостью указывает, что такое определение искусства давал еще Белинский. /Добавлю: – Не только Белинский – / еще раньше – Гегель. / У Гегеля было свое определение искусства. Но можно ли так, с категоричностью, утверждать, что гегелевское определение – это и есть истинно марксистское определение? – Сомнительно!» (Сочинения I (2). С. 259).

Вряд ли летом 1926 г. Воронского мог заинтересовать практически неизвестный ему писатель с производственной биографией. Да и сам редактор в это время оказался в крайне неблагоприятной для него ситуации. Поддержка Воронским платформы оппозиции в партии дала его оппонентам из РАППа дополнительный аргумент для обвинения ведущего критика в «литературном троцкизме»; Воронский весьма скептически отнесся к созданию Федерации советских писателей, инициированному Отделом печати ЦК; в мае разразился политический скандал вокруг повести Б. Пильняка «Повесть непогашенной луны», посвященной Воронскому, и т. п. В июне 1926 г. вся литературная Москва обсуждает статью Воронского «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (Красная новь. 1926. № 5), являющуюся ответом на обвинения лидера РАППа, критика Л. Авербаха, которого Воронский открыто уличал в разнузданной клевете и развале пролетарских организаций и изданий (подробно см.: Динерштейн Е. А. А. К. Воронский: В поисках живой воды. М., 2001. С. 152–154, 166–168). Разошелся Воронский с РАППом и еще по одному актуальному литературно-политическому вопросу – о призыве рабочих в пролетарскую литературу и рабочем писательстве. Если в 1922 г. в полемике с русской эмиграцией и внутренними эмигрантами Воронский утверждал, что новая литература советской России – это литература «русского демоса», то к середине десятилетия, во многом следуя за Л. Троцким, выступил последовательным оппонентом рабочего писательства. Платонов 1926 года, в том числе в его письме Воронскому, очень напоминает образ непрофессионального литератора из рабочей среды, воссозданный в статье «Художественная литература и рабкоры (О простых истинах и простом писателе)» (1925): «Разбросаны эти первые опыты в газетах, в еженедельниках, в профессиональных изданиях, не делающих большой литературной погоды. Напечатано таких произведений не много, но и не мало. А еще больше их пишут. Их пишут не профессиональные литераторы, а люди разных возрастов, но преимущественно из рабочей молодежи, до сих пор связанные с фабрикой и производством, их пишут в промежутки, между «делом», в немногие свободные часы для отдыха, их пишут неустановившимся, ломающимся почерком, с грубейшими грамматическими и синтаксическими ошибками, их пишут потому, что не могут не писать, под напором мыслей, чувств и настроений – потому что эти чувства и настроения требуют бумаги и пера, их пишут многие, хотя они и не являются художниками» (Воронский А. К. Литературные записи. М., 2006. С. 131–132).

{95} А. Г. Божко-Божинскому.

7 августа 1926 г. Москва.

Андрей Гаврилович!

Прошу извинить за беспокойство (вторичное)[104]. Но положение мое очень трудное, поэтому я вынужден обратиться снова к Вам.

Случилось так, что я, человек уже много поработавший и кое-что сделавший, человек здоровый и знающий несколько областей, остался без работы[105].

В Москве, с семьей – это вдвойне тяжело[106].

В прошлый раз вы вскользь упомянули о Госиздате[107]. Я думаю, что я бы сладил с этой работой: гидротехника и электротехника – мои специальности, и я имею большой практический стаж по ним (800 плотин, 400 колодцев, 40 дес[ятин] орошения, 7500 дес[ятин] осушения, 3 электростанции, экскаватор – всё это сделано в Воронежской губернии под моим не только руководством, но и при прямом участии)[108].

Я бы смог и практически работать (завод, всякое предприятие – по линиям своей специальности).

Далее, я работал много и в литературе (в том числе в «Известиях ЦИК’а»[109], в «Красн[ой] ниве»[110], «Кр[асной] нови»[111] и мн. др.).

Но как-то так случилось, что везде меня хвалят, но никто не спросит или не предложит работы: вероятно, везде трудно, я понимаю, и действительно нельзя помочь.

Я знаю, что возможности у Вас очень ограничены, но все же, может, Вы немного поможете мне. Я согласен на всё и делать умею многие вещи.

Если же нельзя, то нельзя. Я и прошу, и спрашиваю. Прошу извинить за такую назойливость. Я знаю Вас по Воронежу и помню, что Вы положили начало моей мелиоративной карьере[112], с результатами которой я мог бы познакомить Вас на досуге.

С глубоким уважением А. Платонов. 7/VIII.

P.S. Ответить можно через подательницу – жену.

Печатается по первой публикации: Архив. С. 584. Публикация Е. Антоновой.

Божко-Божинский Андрей Гаврилович (1884–1949) – профессиональный революционер, член РСДРП(б) с 1904 г.; после революции работал в Воронеже на ответственных партийных должностях: в 1919–1920 гг. – член редколлегии газеты 2-й Особой армии (позднее 2-я Трудовая армия) и комиссар информационного отдела штаба армии, в 1921–1922 гг. член редколлегии «Воронежской коммуны», заместитель председателя Губернского экономического совещания, председатель Губплана, с 1922 г. ответственный секретарь Губернской контрольной комиссии. В 1923 г. Божко-Божинский покидает Воронеж и переезжает в Москву. С 1925 по 1927 г. Божинский являлся коммерческим директором треста «Мосстеклофарфор». В мае 1932 г. Божинский назначается управляющим треста «Росметровес» и принимает на службу братьев Климентовых – Петра и Андрея; для А. Платонова, пережившего трагедию изгнания из литературы после публикации «Впрок», инженерная работа в тресте стала выходом из бедственного положения, в котором оказался он и его семья.

{96} Н. М. Анцеловичу.

Август-сентябрь 1926 г. Москва.

Наум Маркович!

Прошу извинения за возвращение к старому вопросу. Из нашей беседы в субботу мне осталось неясным одно – пункт о моей комнате[113] (потому что я, оберегая Вам время, поспешил уйти).

В своих словах Вы были совершенно правы. Я это Вам с полной искренностью подтвердил. Неясность для меня заключается в том, что я все же не вижу исхода: как мне устроиться с квартирой. Жить в ЦДС[114] нельзя, это бесспорно. Необходимо выселиться. Верно. Но куда? В случае со мной я лично ни капли не виноват. С этим согласны некоторые ответственные работники ЦК, да, вероятно, и Вы видите, что я чья-то, пусть нечаянная, жертва.

С точки зрения формальной логики Вы были совершенно правы, но с точки зрения живой жизни, диалектики (если можно так выразиться здесь) решения нет.

Я без работы. Работа для меня существует только в перспективе[115], а не в действительности. Вторая перспектива – выселение меня с милицией. У меня семья – 4 человека[116]. Можно согласиться, что сумма такого факта (безработица) и такой перспективы (выселение на улицу) может дать в результате гибель человека. Едва ли это нужно кому. Вы же, Председатель нашего ЦК, отнесшийся ко мне с таким товарищеским сочувствием и благожелательностью, не можете мне пожелать безысходного отчаяния и последней беды.

Поэтому я прошу Вас, Н[аум] М[аркович], еще раз пересмотреть вопрос обо мне. Я думаю, что по многим вопросам касательно меня Вы не совсем точно информированы.

Я не виноват и не хочу доходить до последнего отчаяния. Пусть распутают дело со мной те, кто виноват, кто довел меня до такого состояния безысходности и нищеты. Я пишу Вам это потому, что я Вам верю и убежден, что Вы поможете мне. Кроме Вас, никто мне не поможет. А помощь мне нужна действительная. Те убежде ния, что я ни в чем не виновен, но что я, однако, несмотря на это, должен выйти на улицу, грешат против логики, и против жизни, и против профессиональных и советских принципов.

С глубоким уважением [А. Платонов].

Печатается по первой публикации: Архив. С. 589–590. Черновой автограф. Публикация Н. Корниенко.

Датируется условно – по содержанию письма.

Анцелович Наум Маркович (1888–1952) – советский партийный и профсоюзный деятель, в это время – председатель президиума ЦК Союза сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР, кандидат в члены президиума Всесоюзного центрального союза профессиональных союзов (ВЦСПС). Анцеловичу Платонов отправил не одно письмо. Возможно, какие-то документы отношений всесильного бюрократа с Платоновым будут выявлены при разработке архивных фондов ВЦСПС и персонального фонда Н. М. Анцеловича (ГАРФ).

{97} В. В. Казину.

Август-ноябрь 1926 г. Москва.

В. В. – Казину.

Вася, оставляю рассказ[117] прочти. И если для «Прожектора» или «Кр[асной] н[ови]» подойдет, дай Воронскому[118]. Прошу, Вася, сделай это скоро, и или да, или нет, буду звонить…

Жму руку. Платонов.

Печатается по автографу: РГАЛИ, ф. 602, оп. 1, ед. хр. 1405. Датируется условно летом – осенью 1926 г., до отъезда Платонова в Тамбов.

Казин Василий Васильевич (1898–1981) – поэт, активный участник литературной жизни 1920-х гг. Платонов был знаком с Казиным с начала 1920-х гг. Казин входил в группу «Кузница» и являлся членом редколлегии одноименного журнала, с которым Платонов сотрудничал (в № 7 «Кузницы» за 1921 г. опубликован рассказ «Маркун»; в № 9 за 1922 г. – статья «Пролетарская поэзия»).

Письмо Казину находится в папке с рассказом Платонова «Потомок рыбака», опубликованным в «Красной нови» (1928, № 6), когда Воронский уже не был редактором журнала «Красная новь» и соредактором «Прожектора».

{98} В Оргкомитет ЦДС.

2 декабря 1926 г. Москва.

В Организационный комитет Центрального дома специалистов сел[ьского] и лесн[ого] хоз[яйст]ва.

Наркомзем, куда я поступил на службу[119], предложил мне длительную командировку в Тамбовскую губернию – для организации в ней работ по мелиорации, торфодобыванию и сельскому огнестойкому строительству в связи с восстановлением с.-х. и борьбой с засухой.

Положение в Тамбовской губернии действительно таково, что отказываться ехать было невозможно по многим причинам, из которых желание получить работу играло наименьшую роль. С другой стороны, обстановка в Тамбовском ГЗУ (насколько я ее знал) не предвещала успеха тем реформам и реорганизации дела, которые я намерен там осуществить. Не исключена возможность того, что я там не сработаюсь, несмотря на гарантированную мне поддержку НКЗема и одобрение предложенного мною способа постановки мелиоративного дела в Тамбов[ской] губ[ернии]. Путешествовать же по стране с семьей я не имею ни желания, ни средств, ни права нарушать жизнь своих близких. Однажды ошибившись (не по своей, правда, вине), я на вторую подобную ошибку идти не могу[120].

Поэтому я согласился бы выехать в Тамбовскую губ[ернию] лишь в том случае, если за моей семьей останется право на занятие того помещения, которое она занимает сейчас в ЦДС, и после моего выезда из Москвы. Это право должно сохраниться по крайней мере в первые 3 м[еся]ца после моего отъезда из Москвы, после чего, может быть, дело с моей квартирой в Москве можно будет уладить другим способом. Считая, что в деле рационального использования миллионных государственных средств в Тамб[овской] губ[ернии] заинтересован и наш производственный професс[иональный] союз, я убедительно прошу в этой моей просьбе не отказать и выдать мне Ваше решение в письменной форме.

Ст[арший] инженер-гидротехник отдела мелиор[аций] и водн[ого] хоз[яй]ства НКЗ А. Платонов, 2/XII-26.

Печатается по первой публикации: Страна философов, 2003. С. 647648. Публикация Е. Антоновой и Л. Аронова.

{99} М. А. Платоновой.

8 декабря 1926 г. Тамбов.

Муся!

Пишу в вагоне, подъезжая к Тамбову[121].

Сейчас 2 ч[аса] дня. Что там поделывает Тотка? Спит или шарлатанит? Тресни его по sip’y[122] за меня. Едем пустыми предосенними полями, но зелени еще много.

Не скучай: жить без тебя и Тотки нигде нельзя.

Вечером напишу закрытое письмо[123]. Трудно писать – трясет. Обнимаю, трясу и целую обоих: тебя и нашего маленького мужичка.

Андрей.

Печатается по: Архив. С. 444–445. Почтовая карточка. Публикация Н. Корниенко.

{100} М. А. Платоновой.

8 декабря 1926 г. Тамбов.

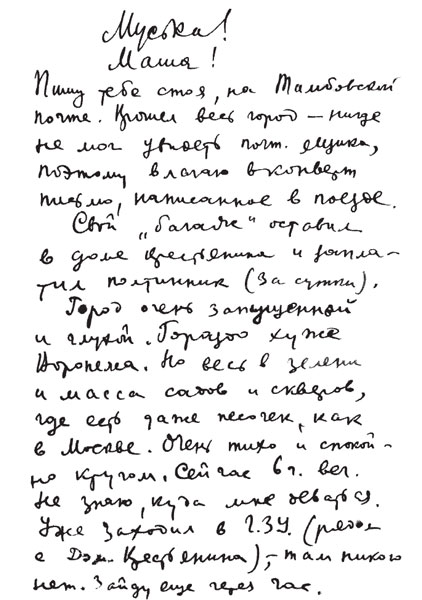

Муська! Маша!

Пишу тебе стоя, на тамбовской почте. Прошел весь город – нигде не мог увидеть почт[ового] ящика, поэтому влагаю в конверт письмо, написанное в поезде[124].

Свой «багаж» оставил в Доме крестьянина и заплатил полтинник (за сутки).

Город очень запущенный и глухой. Гораздо хуже Воронежа. Но весь в зелени и масса садов и скверов, где есть даже песочек, как в Москве. Очень тихо и спокойно кругом. Сейчас 6 ч[асов] веч[ера]. Не знаю, куда мне деваться. Уже заходил в ГЗУ (рядом с Домом крестьянина) – там никого нет. Зайду еще через час[125].

Здесь хорошо только отдыхать и жир наращивать, а ты бы, напр[имер], с твоим живым характером, здесь жить абсолютно не смогла.

Людей мало. Учреждения по виду жалкие, даже сравнительно с Воронежем.

Тебе не стыдно за вчерашнее? Девица, на которую ты взирала, оказалась полудеревенской девочкой в возрасте Вали[126] вся в угрях. Совсем не рыжая, очень бедно одетая и прочее. Тебе не стыдно, бабий вождь?

Вижу, что не стыдно: у тебя в этих случаях мозг течет назад и тебя ничем не убедить, не пронять. Даже действительности ты не веришь, как философ Гегель, который говорил (когда факты шли против его теории): ну что ж, тем хуже для фактов!

Жаба философическая!

Тотик спрашивает обо мне? Не в чем везти. Здесь (по дороге) всё страшно дешево: яблоки – 1 к[опейка] за 3 шт[уки], груши – 5 к[опеек] за 10 шт[ук] и т. д. Раз в пять дешевле Москвы[127].

Не знаю, Муся, что мне делать!.. Приеду, посоветуемся.

В Воронеж, наверное, не поеду[128]. Душа не лежит, и уже тоскую по Вас.

В вагоне к «Осенней поэме»[129] написал еще 8 строк. Мешала жлоборатория![130].

Приеду – загоним поэму[131].

Поезд шел страшно медленно. Ехали какими-то глухими русскими местами.

Все-таки жалко, что не взял Вас, – можно бы прожить здесь хоть неделю: очень тут тихо и зелено и дешево.

Гуляй больше и бди осторожность: иначе автобус сожрет мою Мусю. Кончаю писать: почту здешнюю хотят закрывать.

Обними моего мужичка и купи ему сказку. Скажи, что отец все-таки пошлет его в Крым вместе с матерью, которую я сейчас мысленно и жадно целую. Андрей.

Впервые: Архив. С. 445–446. Публикация Н. Корниенко. Печатается по автографу: ИМЛИ, ф. 629, оп. 3, ед. хр. 7, л. 2–3.

{101} М. А. Платоновой.

10 декабря 1926 г. Тамбов.

Машенька!

С утра, как приехал, до вечера познакомился с тамбовским начальством. Был на конференции специалистов[132], а вечером на сессии губисполкома[133]. Обстановка для работ кошмарная. Склока и интриги страшные. Я увидел совершенно неслыханные вещи. Меня тут уже ждали и великолепно знают[134] и начинают немножко ковырять. (Получаетде «огромную» ставку[135].

Я не преувеличиваю. Те, кто меня здесь поддерживают и знают, собираются уезжать из Тамбова (зав[едующий] ГЗУ и зав[едующий] губмелиоземом). Мелиоративный штат распущен, есть форменные кретины и доносчики. Хорошие специалисты беспомощны и задерганы. От меня ждут чудес.

Попробую поставить работу на здоровые ясные основания, поведу всё каменной рукой и без всякой пощады.

Возможно, что меня слопают и выгонят из Тамбова. Плевать! Город живет старушечьей жизнью: шепчется, неприветлив и т. д.

Зав[едующий] губмелиоземом (секрет – не передавай ни Волкову[136], никому) уезжает в Сталинград (Царицын)[137] и зовет меня с собой. Я стараюсь быть пока нейтральным. Ну, плюнем на это! Пишу на службе, меня теребят, поэтому кончаю. Завтра напишу большое письмо. Чемодан мой лежит в мелиорации. Ночевал у Барабанова[138]. Очень хорошие люди. Все утро ходил с комиссионершей[139] и женой Барабанова осматривал комнаты. Нашел за 15 р[ублей] с отоплением, необходимой мебелью и двумя самоварами. Сегодня после занятий переезжаю туда. Был у Тихомирова[140] (в редакции); сами предложили работать. Будут платить, но очень мало. Все равно буду работать. В Тамбове (как говорят в редакции) нет ни одного поэта, ни одного беллетриста![141] Удивительный город! Как Тотик – не скучает по мне? Я уже заскучал. Скорей бы устроиться, а то нельзя писать.

Уверен, что долго не проживу, – чудовищная зверская обстановка.

На днях – подробное письмо. И цены на продукты. И всё прочее. Очень мне тут тяжело. Толкай мои литературные дела.

Обнимаю и целую обоих. Живи спокойно. Я твой и Тоткин. Мой адрес пока: Тамбов, Губземуправление, губмелиоратору Платонову.

Твой Андрей, 10/XII, 12 ч[асов] дня.

Впервые: Волга, 1975. С. 164 (в сокращении).

Печатается по: Архив. С. 446–447. Публикация Н. Корниенко.

{102} М. А. Платоновой.

11 декабря 1926 г. Тамбов.

Тамбов, 11/XII, 6 ч[асов] вечера. Мария!

Вот я сижу в маленькой почти пустой комнате (стол, стул, кровать). Маленький дом стоит на дворе[142]. Улица безлюдна, глуха и занесена снегом. Полная тишина. Я совершенно одинок. На моей двери висит эмалированная табличка: «А. И. Павловъ, Артистъ Императорскихъ Театровъ». Когда-то, наверное, в этой комнате жил некий «А. И. Павловъ» и, может быть, сидел за тем же столом, где сейчас сижу я, и так же скучал в этом глухом и тихом городе.

Я с трудом нашел себе жилище, несмотря на то что квартир и комнат в Тамбове много. Принимают за большевика и чего-то боятся[143]. Город обывательский, типичная провинция, полная божьих старушек[144].

Мне очень скучно. Единственное утешение для меня, это писать тебе письма и кончать «Эфирный тракт»[145].

В ГЗУ – отвратительно. Вот когда я оставлен наедине с своей собственной душой и старыми мучительными мыслями. Но я знаю, что всё, что есть хорошего и бесценного (литература, любовь, искренняя идея), всё это вырастает на основании страдания и одиночества. Поэтому я не ропщу на свою комнату – тюремную камеру – и на душевную безотрадность.

Иногда мне кажется, что у меня нет общественного будущего, а есть будущее, ценное только для меня одного. И все же бессмысленно тяжело – нет никаких горизонтов, одна сухая трудная работа, длинный и глухой «тамбов».

Я не ною, Мария, а облегчаю себя посредством этого письма. Что же мне делать?

Я вспоминаю твои слова, что я тебе изменю и т. д. Ты посмотри на меня, на Тамбов, на всё – чем я и где живу, – и тебе станет смешно.

Мне как-то стало всё чуждым, далеким и ненужным. Только ты живешь во мне как причина моей тоски, как живое мучение и недостижимое утешение… Еще Тотка – настолько дорогой, что страдаешь от мысли его утратить. Слишком любимое и драгоценное мне страшно, я боюсь потерять его, потому что боюсь умереть тогда.

Видишь, какой я ничтожный: боюсь умереть и поэтому берегу вас обоих, как могу.

Помнишь эти годы. Какой мукой, грязью и нежностью они были наполнены? Неужели так вся жизнь?

Я думаю, что религия в какой-нибудь форме вновь проникнет в людей, потому что человек страстно ищет себе прочного утешения[146] и не находит его в материальной жизни.

Слушай, Маша, ты обещала мне прислать фотографию – свою и Тотки! Ты не забудь, пожалуйста. Воспоминания будут моей религией, а фотография – иконой.

Я бы хотел чем-нибудь развеселить тебя, но никак не могу даже улыбнуться.

Ты бы не смогла жить в Тамбове. Здесь действительно мерзко. А быть может, мне придется здесь умереть. Кто знает, разве я думал попасть когда-нибудь в Тамбов, а вот живу здесь. Как странно всё, я как в бреду и не могу опомниться. Но и выхода нет для меня. Я постараюсь успокоиться, лишь бы покойно и хорошо было вам. Оба вы слишком беззащитны и молоды, чтобы жить отдельно от меня. Вот чего я боюсь. Оба вы беспокойны, стремительны и еще растете – вас легко изуродовать и обидеть. Но что делать, я не знаю. Обними и расцелуй Тотку, я не скоро его увижу, не скоро я повожу его верхом. А ты вспомни обо мне и напиши письмо, потому что я тобой только держусь и живу.

До свиданья. Обнимаю и целую обоих и жму твою руку.

Андрей. [Рис.][147].

Тотик рисует лучше меня!

Впервые: Волга, 1975. С. 164 (в сокращении); Архив. С. 449–450. Публикация Н. Корниенко.

Печатается по автографу: ИМЛИ, ф. 629, оп. 3, ед. хр. 7, л. 6–7.

{103} М. А. Платоновой.

13 декабря 1926 г. Тамбов.

Дорогая Маша!

Пишу тебе третье[148] письмо из своего изгнания. Грусть моя по тебе растет вместе с днями, которые все больше разделяют нас.

Вот Пушкин в моем переложении:

Я помню милый нежный взгляд

И красоту твою земную;

Все думы сердца к ней летят,

Об ней в изгнании тоскую…

И я плачу от этих стихов и еще от чего-то.

Я уехал, и как будто захлопнулась за мной тяжелая дверь. Я один в своей темной камере и небрежно влачу свое время. Как будто сон прошла совместная жизнь, или я сейчас уснул и мой кошмар – Тамбов.

Видишь, как трудно мне. А как тебе – не вижу и не слышу. Думаю о том, что ты сейчас там делаешь. Почему ты не хочешь писать мне? Я хорошего не жду, но и плохого не заслужил.

Завтра утром переезжаю в пригород Тамбова, где нашел себе комнату со столом за 30 р[ублей] в месяц. Там, правда, грязно, старуха нечистоплотна, но дешево. Будет обед, два чая и ужин – и всё стоит с комнатой.

30 руб[лей]. Похоже, что я перехожу в детские условия своей жизни: Ямская слобода[150], бедность, захолустье, керосиновая лампа. Там я буду жить и писать.

Работать (по мелиорации) почти невозможно.

Тысячи препятствий самого нелепого характера. Не знаю, что у меня выйдет. Тяжело мне. Но просить о приезде тебя не смею. Ты не выживешь тут – такая кругом бедность, тоска и жалобность. Хотя материально жили бы хорошо.

Зачислили меня с 5/XII (дня отчисления из НКЗ)[151]. Жалованье платят 2 раза в месяц. Буду оставлять себе крайний минимум, остальное переводить тебе. Но все же более 150 р[ублей][152] в м[еся]ц переводить не смогу.

30 р[ублей] стоит мне жизнь плюс 10 р[ублей] папиросы, газеты и пр[очее] и 10 р[ублей] в профсоюз, секцию[153], горнякам[154] и пр[очее], это составляет.

50 р[ублей], остается 150 р[ублей]. Постараюсь ездить в командировки, но это едва ли много даст в нынешних условиях.

В газете сидят чиновники. Ничего не понимают в литературе. Но постараюсь к ним подработаться, буду писать специальные статьи; стихи и рассказы они не признают[155]. Постараюсь так жить, чтобы вам высылать 200 р[ублей] в м[еся]ц.

С 15/XII начинается большое совещание специалистов[156], продлится 5 дней. Скука будет окаянная.

Я так еще многое хочу тебе сказать, но почему ты молчишь? Неужели и теперь я чужой тебе. Неужели Москва тебе всего дороже? А мне ничто не дорого, кроме твоего благополучия. Не знаю, будут ли у меня деньги, чтобы приехать на праздник[157], вам же я вышлю. Прилагаю записку о ценах на продукты в Тамбове. Прошу тебя сходить в НКЗ к Цепулину или к Грачеву[158]

[Приписка на левом поле листа] Передай приложенную записку Цепулину или Грачеву. Ласкаю тебя во сне.

Впервые: Волга, 1975. С. 164 (в сокращении).

Печатается по: Архив. С. 450–451. Публикация Н. Корниенко.

{104} М. А. и П. А. Платоновым.

19 декабря 1926 г. Тамбов.

19/X[159], 5 ч[асов] веч[ера].

Маша и Тотик! Я получил ваши письма, и они, как всегда, подзарядили меня: значит, вы живы, – а это всё для меня.

Вчера послал 70 р[ублей]. Отвечаю по пунктам:

1) к Молотову[160] пойду с тобой, не настаивай; тебе охота сойтись с Кондрашовым[161], а я этого не хочу, впрочем, если ты еще повторишь просьбу прислать письмо к Молотову, я пришлю – и ты пойдешь к Кондрашову. Ты скажешь: мерзко! Но не я строил людей;.

2) о Цепулине ничего не могу сказать; дни перед отъездом (и вечера) я проводил с тобой; в НКЗ я был необходимого времени; если этот старый развратник (я имею основания говорить так) хочет спровоцировать тебя, то он добьется этого при твоем легковерии. Но смотри и думай сама, ты неглупая девчонка! Я ему говорил, что Новаченко[162] сволочь. Он ответил, что ее устроили служить мелиораторы после года голодовки. Я ответил, что зря – и ее надо выгнать. Всё. К Новаченке у меня одно отношение – избить ее; но, к сожалению, она женщина (хоть и жалкая);.

3) я тебя никогда не обманывал и не обману, пока жив, потому что любовь есть также совесть, и она не позволит даже подумать об измене;.

4) по ночам я обнимаю тебя и даже совокуплялся с тобой во сне, – прошлую ночь у меня вышло то, что бывало у тебя на животе, когда мы жили вместе и спали рядом;.

5) да, Тамбов обманул; жить нам стало хуже; я голодаю, и вы тоже. Но остаться в Тамбове или уехать обратно зависит не только от меня. В Тамбове за меня держатся крепко и, что бы я ни сделал дурного, меня не прогонят, чего бы я хотел;.

6) жить отдельно я не хочу и не могу (зачем пытать себя и мучиться?); в Тамбове жить можно хорошо, если бы мы жили вдвоем; но ты не поедешь, и вот почему: во мне ты разочаровалась и ищешь иного спутника, но, наученная горьким опытом, стала очень осторожна; в Москве поэтому тебе жить выгодней одной, чем в провинции со мной (твоим мужем).