Раздел 1. Фольклор и традиции народной культуры

I. СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Песни и сказки русского населения Эстонии 24

В отделе фольклора Литературного музея АН Эстонской ССР им. Фр.-Р. Крейцвальда хранится фонд русского фольклора, который начал создаваться еще в конце 20‐х годов нынешнего века и продолжает расти по сей день. Созданный по инициативе и стараниями руководителей славянского отделения Тартуского университета профессоров Пауля Аристе и Пеэтера Арумаа, этот фонд постепенно пополнялся фольклорными записями студентов-славистов, работников Эстонского фольклорного архива (позднее – Государственного литературного музея), стипендиатов архива и местных корреспондентов. С 60‐х годов фонд увеличивается за счет материалов фольклорных практик студентов русского отделения филологического факультета Тартуского университета. Почти за полувековую историю своего существования русский фольклорный фонд превратился в крупное и обстоятельное собрание записей произведений устно-поэтического творчества, сведений по быту и образцов говоров русских старожилов Эстонии25. Немаловажным его достоинством является и то, что материалы фонда дают более или менее ясное представление о фольклорной традиции различных по своему происхождению групп русского старожильческого населения республики.

Другие собрания фольклорных материалов, записанные среди русских старожилов Эстонии, также представляют несомненный интерес. С одной стороны, эти записи служат существенным и совершенно необходимым дополнением к материалам фольклорного фонда Литературного музея, с другой – лишь благодаря им создается полная картина собирания русского старожильческого фольклора в республике и его роли в культурной жизни русского населения Эстонии.

Так, стремление русской общественности сохранить в сложной обстановке 20‐х годов культурную самобытность обусловило интерес к родной старине и стимулировало собирание русского фольклора на территории Эстонии. Частная инициатива собирателей стала отвечать определенной общественной потребности в их деятельности, и не случайно, что почти все публикации русского старожильческого фольклора в местной периодической печати приходятся на конец 20‐х годов. В то же самое время начал составляться и русский фольклорный фонд в Эстонском фольклорном архиве. Едва ли это можно считать простым совпадением. Скорее всего, сказывалась общая атмосфера внимательного и бережного отношения к своему культурному наследию.

Между материалами, время от времени публиковавшимися в периодике и собиравшимися в русском фольклорном фонде, заметны серьезные качественные отличия. Если в архиве откладывались записи, характеризующие фольклорную традицию во всем ее многообразии и сложности, то публикаторов интересовала лишь самая выдающаяся и яркая сторона местного фольклорного быта – свадьба, богатая архаическими элементами и хорошо сохранившейся красочной обрядностью народного празднества26. Это и понятно: «опыты систематического собирания… русского народного эпоса» прежде всего были вызваны необходимостью подчеркнуть достоинство своей культуры, противопоставить влиянию со стороны ее основные и наиболее привлекательные ценности.

Знаменательно, что «популяризация» фольклорного наследия в сущности и ограничилась свадебной обрядностью. Со временем она превратилась в «черновую», подготовительную работу над инсценировками свадебных обычаев Печорского края27, привлекавшего особое внимание любителей русской старины своим традиционным и мало затронутым поздними культурными влияниями бытом. Тем самым свадьба как бы заслонила собой другие, менее яркие стороны народной культуры. Фольклорная традиция Печорского края приобрела более широкую известность, чем традиции остальных русских районов Эстонии. В поле зрения собирателей-«популяризаторов» так и не попали, например, русские старообрядческие деревни, расположенные на западном побережье Чудского озера. А ведь именно здесь или среди выходцев отсюда были записаны первые образцы русского старожильческого фольклора в Эстонии.

В начале нашего века говорами и народной словесностью местного населения заинтересовался В. А. Бобров, известный в истории отечественной фольклористики своим исследованием русских сказок о животных28. Опубликованные им два десятка песен (преимущественно свадебных) оказались незамеченными в 20‐х годах, и его деятельность, к сожалению, не послужила примером для развернувшейся в то время работы по собиранию русского фольклора. Лишь обращение к материалам русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда может дать более или менее подробные сведения о бытовании фольклора и об особенностях его репертуара среди старожилов Западного Причудья29.

Фольклорные записи, сделанные на западном берегу Чудского озера, представляют особый интерес. Они по-своему дополняют в основном уже сложившееся по целому ряду работ историков, этнографов и лингвистов представление об этой «веренице» русских старожильческих деревень вдоль берега Чудского озера.

Сосредоточенные вдоль восточной границы Эстонской ССР – в Принаровье и на берегах Чудского, Теплого и Псковского озер, русские старожильческие поселения располагаются не сплошным массивом, а вкраплены отдельными «островами» среди местного эстонского населения. Каждый такой «остров» имеет свою историю заселения и отличается от других своеобразием говора, бытового уклада и духовной культуры его жителей.

Однако все же Западное Причудье является наиболее самобытным районом среди остальных русских старожильческих «островов» на территории Эстонии. Если русское население Северного Причудья и Принаровья, находясь в тесных экономических и культурных связях с соседней Петербургской губернией, отчасти и росло за счет ее жителей, а Обозерье (деревни на западном берегу Теплого и Псковского озер) является, не говоря уж о Печорском крае, который ныне входит в состав Псковской области, непосредственным продолжением Псковщины, то русские деревни Западного Причудья сформировались в результате массовых переселений сюда жителей из более отдаленных мест России. Как пишет автор фундаментального исследования этнической истории Причудья Алийсе Моора,

в последние десятилетия этого века (имеется в виду XVIII век. – А. Б.) на берег Чудского озера, от Лохусуу до дер. Воронья, а также на остров Пийрисаар переселилось большое количество русских старообрядцев. Много переселенцев прибыло с Витебщины, вошедшей к этому времени в состав России, другая часть – из Новгородской губернии и отдельные даже из Тверской губернии30.

Волна русских переселенцев-старообрядцев, хлынувшая на западное побережье Чудского озера в конце XVIII – начале XIX века, встретилась с уже давно обосновавшимися здесь небольшими старообрядческими колониями, которые начали появляться в этих местах с конца XVII века31. Немалую роль в деле упрочения первоначальных старообрядческих поселений Западного Причудья сыграла просуществовавшая несколько лет на Ряпиной мызе (ныне поселок Ряпина в Пылваском районе Эстонской ССР), а затем разгромленная главная обитель старообрядцев-федосеевцев. После ее разорения в 1719 году кое-кто из последователей Феодосия Васильева бежал на западный берег Чудского озера. Так или иначе, но уже в 1740 году была построена первая в Западном Причудье старообрядческая моленная в дер. Кикита. Благодаря же новому и более мощному потоку русских переселенцев на западном побережье Чудского озера возник целый ряд крупных и стабильных по своему составу старообрядческих деревень. Из потомков бежавших от преследований администрации и официальной церкви ревнителей «древлего благочестия» в основном состоит и население о. Пийрисаара (известного как Желачек и Озолица по псковским и новгородским летописям).

Своеобразным «реликтом» прежних русских поселений в Западном Причудье является дер. Нос, основанная еще в начале XVII века, когда на опустошенной шведско-польскими войнами территории появилось значительное число русских переселенцев с восточного берега Чудского озера32. Сохранившееся в сложной и изменчивой атмосфере этнического соседства, это русское поселение выделялось среди соседних старообрядческих деревень вероисповеданием его жителей – они почти сплошь были православными.

Сравнивая сведения о традиционно-обрядовой стороне жизни на западном берегу Чудского озера у старообрядцев и у местных православных, нельзя не отметить существенных различий между ними. В основном они сводятся к тому, что среди православного населения (как показывают материалы русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда) праздничная обрядность выглядит более разнообразной. Так, в Мартынов день (10 ноября по новому стилю) и на Новый год православные «ходили в санти-марти», как здесь назывался общий с эстонцами и едва ли не заимствованный от них обычай «ряжения»33, когда одетые так, чтобы их не узнали, взрослые и дети (позднее только молодые девушки и мальчики) с танцами и песней:

Пустите санти-марти,

Они далеко пришли —

Ноги болят, —

обходили дома, получая от хозяев различные сладости34. У православных на Рождество устраивалось и «колядование»: мальчики ходили с разноцветной звездой из бумаги (колядой), посередине которой помещалась иконка, а внутри горела свеча (позднее – лампочка). Записан отрывок колядки с традиционным мотивом величания хозяина колядующими.

Заслуживает внимания и известие о том, что на Масленой неделе в г. Калласте парни возили с собой в санях старую деву, которую сажали в старую корзину или бочку и обряжали «Масленой»: надевали старинный сарафан, душегрейку, платок; в руках она держала сковороду для выпечки блинов и била по ней ложкой35. Других сведений об этом отголоске старинной масленичной обрядности в материалах, собранных в Западном Причудье, нет, и поэтому трудно сказать, был ли распространен здесь этот обряд или же он занесен в Калласте откуда-то со стороны.

Общий для всего русского старожильческого населения западного побережья Чудского озера порядок проведения зимних праздников в целом не оригинален: на Святках и Масленице молодежь ездила на украшенных еловыми ветками лошадях с бубенцами (шарками) по тем деревням, где особо отмечался тот или иной день в длинной череде зимних праздников; девушки водили хороводы; дети катались со специально устроенных гор на санках-«ледянках». Уличное гулянье сопровождалось почти непрерывными вечеринками, на которых девушки (особенно под Новый год) занимались гаданием (записано более десятка способов такого гадания, в котором отразилась обычная символика свадебных обрядов и песен).

Большой интерес представляет ход «Егорьевского» праздника в дер. Нос. День первого выгона скота на пастбище и в других деревнях Западного Причудья отличался рядом обрядовых особенностей, призванных обеспечить благополучие скота и высокие удои молока у коров. Но «Егорий» в дер. Нос выделялся среди них своим «бабьим праздником», известным, кстати, и у русского старожильческого населения Обозерья (побережье Теплого и Псковского озер). В записи праздничного гулянья, сделанной в 1928 году местным священником Ф. Коняевым, женщинами разыгрывался один из простейших вариантов народной драмы «Лодка»36, который здесь носил чисто игровой характер и являлся составной частью большого и разнообразного гулянья, отличавшегося редким богатством плясовых и хороводных песен. По сведениям, полученным от жительниц дер. Нос в 50‐е годы, «бабий праздник» давно уже потерял свой яркий общедеревенский вид37.

На о. Пийрисаар особо отмечали Петров день: за деревнями из двух приставленных носами друг к другу старых лодок жгли «огнище», прыгали через него и пускали по озеру плот с горящими на нем смоляными бочками; молодежь танцевала, водила хороводы, играла в разные игры (вроде «горелок»)38. Этим эпизодом завершался период летнего «гулянья», приуроченный ко времени Иванова дня и продолжавшийся здесь до «Петра».

Другие календарные праздники на западном берегу Чудского озера носили сугубо религиозный характер, особый церковный ритуал которых обычно «дополнялся» самыми примитивными формами общественного увеселения.

Далекий от старинной бытовой обрядности порядок календарных праздников в Западном Причудье отразился и в песенном репертуаре. Публикуемые нами тексты, о которых со слов информаторов известно, что временем их исполнения был какой-то определенный праздник, – это обычные лирические или шуточные песни, прикрепившиеся к тому или иному празднику; за исключением одного отрывка из «колядки», они не являются обрядовыми.

Характер календарной обрядности, бытовавшей на западном берегу Чудского озера, в первую очередь объясняется местным хозяйственным укладом, который сложился на основе рыболовства, отходничества и промыслов39. Если жители дер. Нос сравнительно мало занимались промысловым рыболовством, то старообрядцы, пришедшие в Причудье с озерной части Балтийской возвышенности, были умелыми рыбаками. Ловлей рыбы занимались не только на Чудском озере, на котором зимой собирались почти все здешние рыбаки, но и на побережье Пярнуского и Финского заливов, а многие рыбацкие артели к лету уходили на Ладогу, где и оставались вплоть до замерзания озера. В материалах русского фольклорного фонда Литературного музея есть целый ряд записей особых обрядов, предварявших рыбную ловлю и направленных на обеспечение удачного ее исхода40.

Летом же из Причудья отправлялись на работу и многочисленные строительные артели – местные каменщики и печники, славившиеся своим мастерством по всему Остзейскому краю, брали подряды в Петербурге и других городах русских губерний. Развитию отходничества среди старообрядцев западного берега Чудского озера способствовало то, что они никогда не были прикреплены к земле, а числились записанными при разных городских обществах. К середине XIX века отходничество стало важным элементом хозяйственной жизни Западного Причудья. Значительная часть женского населения в летние месяцы уходила работать на кирпичные заводы и нанималась в работницы к эстонским крестьянам. Особенный размах батрачество приобрело в буржуазное время, когда резко сократились масштабы промыслового рыболовства и уменьшился объем доступных причудским мастерам строительных работ.

Те же из местных жителей, кто оставался дома, занимались преимущественно своим огородом.

Все эти формы хозяйственной деятельности безусловно оказали большое влияние на бытовой уклад жителей западного побережья Чудского озера. Подвижное и свободное от крестьянского труда население с постепенным ослаблением религиозно-бытовых запретов все более и более ориентировалось на культуру городского мещанства.

С особой силой это сказалось на характере необрядового песенного фольклора Западного Причудья. В самом плачевном положении оказалась песня, не связанная своим исполнением с устойчивыми формами народного гулянья. С большим трудом удалось разыскать в материалах русского фольклорного фонда записанные в Западном Причудье или же от здешних уроженцев произведения, выделяющиеся своими художественными достоинствами на общем фоне «мещанского» романса.

За рамками нашей публикации остались частушки или, как их здесь называли, «припевки», «припевочки», «прибабуньки»41, которые были широко известны на западном берегу Чудского озера. Уже в первых записях местного фольклора частушки встречаются довольно часто, а в предвоенные и особенно в послевоенные годы они вообще занимали господствующее место в песенном обиходе здешнего населения. Вездесущая частушка проникла и в непременные хороводы молодежных гуляний на Святках или же после Пасхи. Близкие по ритму таким популярным в Западном Причудье хороводным песням, как «Распотешно было Груне» или «Милый бережком идет», частушки объединялись в своеобразные «циклы», сопровождая привычную обрядность деревенского хоровода.

Тем не менее старинные хороводные песни сохранились здесь лучше, чем «долевые». И это, пожалуй, в равной степени относится к записям их, сделанным как в старообрядческой, так и в православной среде. Во всяком случае записанный в 1929 году проф. Паулем Аристе от жительницы дер. Малые Кольки О. Каялиной репертуар хороводных песен немногим уступает собранным в то же самое время Федором Коняевым хороводным песням в дер. Нос.

И все же есть любопытная закономерность: в тех случаях, когда песня менее связана с устойчивыми формами деревенского быта, становится заметным известное превосходство песенной культуры дер. Нос, где традиционные элементы сохранились лучше и полнее, чем в песенных репертуарах соседних старообрядческих деревень. Среди фольклорных материалов, собранных в дер. Нос, значительно чаще встречаются произведения старинной любовной лирики и народных шуточных песен, не говоря уже о беспрецедентном для Западного Причудья богатстве плясовых песен, записанных в конце 20‐х годов на Егорьевском празднике Ф. Коняевым. Эта особенность песенного репертуара православной деревни осознавалась и некоторыми из местных информаторов: так, жительница г. Калласте З. Кроманова противопоставляла «чужим» и «модным» песням, которые заносились сюда отходниками и рыбаками, «свои» песни дер. Нос42.

Очень возможно, что на характере песенной культуры старообрядческих деревень отразилась и безусловная «недоброжелательность» религиозно-бытовой доктрины старообрядчества по отношению к «мирскому» фольклору. Показательными в этой связи являются сведения о смене прежних молодежных «супрядок», сводившихся лишь к совместной работе парней и девушек по вечерам (нередко под надзором стариков), «вечеринками» с песнями и танцами. Этот важный момент местной бытовой истории, отразившийся в воспоминаниях многих здешних информаторов, совпал с началом ослабления религиозности старообрядческого населения Западного Причудья, когда стал падать и авторитет многочисленных религиозно-бытовых предписаний, жестко регламентировавших всю практическую деятельность и досуг последователей «старой веры»43.

Тогда же сформировался и песенный репертуар молодежной «вечеринки», состоявший из популярных «городских» песен. Вряд ли наступившей эпохе «мещанского» романса предшествовал период широкого бытования старинных «долевых» песен среди причудских старообрядцев – для них вроде бы уже совсем не оставалось места в религиозно-бытовом укладе некогда «крепко-верного» старообрядчества.

Выше уже отмечалось, что в Западном Причудье старинное песенное предание оказывается тесно связанным с разнообразной обрядностью деревенского обихода. Это становится особенно очевидным, когда мы обращаемся к описаниям местных семейно-бытовых обрядов.

С рождением или крещением ребенка, правда, никаких особых, отличных от церковных, обрядов обычно не связывалось. Разве что в г. Калласте через неделю после рождения ребенка замужние родственницы матери приходили к ней на так называемые «варуши» (от эст. varrud – крестины): «смотреть» ребенка – с пирогами и кренделями. Ефимия Зубарева рассказала, что прежде на «варушах» роженице подносили «кухон» (сладкий сдобный пирог из яиц) и крендели с вареньем44. В ее время на «варушах» не было «ни песен и ни басен». Впоследствии же смотрины ребенка превратились в обычное празднество, на которое стали собираться не только родственницы, но даже и соседские девушки.

Похоронная же обрядность уже заключала в себе элементы традиционного фольклорного «сопровождения». Правда, число записанных в Западном Причудье «голошений» по умершему крайне невелико (в более или менее целостном виде по материалам русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда нам известно всего лишь два текста), но о существовании здесь в прошлом похоронной причети говорили многие информаторы, и есть все основания считать причеть одним из характерных эпизодов местной семейно-бытовой обрядности. Любопытно, что сведения о бытовании похоронных причитаний на западном берегу Чудского озера идут только из старообрядческой среды (причем указывается в этой связи на женщин, для которых «голошение» по покойнику было уже чем-то вроде ремесла).

Наиболее ярко черты старинного фольклорного предания проявились в свадебной обрядности, которая, конечно же, всегда в значительно большей мере, чем другие формы местного бытового обихода, насыщена разнообразными деталями традиционных народных ритуалов и обычаев. В ее составе хорошо сохранился и дошел до нас давний по своему происхождению цикл свадебного фольклора – песни, причитания и приговоры. В записях свадебных обычаев, сделанных собирателями со слов местных информаторов, неизменно встречается специфическая «свадебная» лексика: слова и выражения, обозначающие определенный момент обряда («сватовство», «сглядины», «сговор», «девишник», «яишница», «отзывание» и т. д.), его персонажей («сватовья», «сваха» или «сват», «дружка», «поезжане» и т. д.), их отношения между собой (такое, например, как «залога» – знак просватанья невесты, который она должна была отдать своему будущему мужу: головной платок, одеяло или салфетку), или действия по ходу обряда («опевание» молодых), а также ряд характерных атрибутов свадебной обрядности (например, «краса» – елочка либо просто букет бумажных цветов, символизировавшие девичество невесты). Все это, несомненно, свидетельствует об исконности свадебных обычаев у старообрядцев западного берега Чудского озера.

Почему же приходится подчеркивать именно это, казалось бы, бесспорное обстоятельство? Дело в том, что местное старообрядчество по своему происхождению принадлежит к федосеевскому беспоповскому согласию45, вероисповедная доктрина которого решительно отрицала возможность существования брачной жизни в переживавшиеся с 1666 года ревнителями «старой веры» «последние времена». Отношение к семейной жизни как к «ереси» нередко приводило если и не к полному исчезновению свадебной обрядности из бытового обихода федосеевцев, то к ее заметной деформации.

Так было в Резекненском р-не Латвийской ССР, со старообрядческим населением которого причудские ревнители поддерживали давние культурные связи46. Здесь же, в Западном Причудье, федосеевское безбрачие, по-видимому, носило не столь ортодоксальный характер47, что и способствовало сохранению свадебной обрядности как бытового явления местной жизни: даже в дер. Раюша (не без оснований считавшейся «цитаделью» причудского федосеевства) удалось записать несколько свадебных песен. Встречаются, однако, и сведения о том, что среди здешних старообрядцев бытовали так называемые «свадьбы уводом», когда невесту просто выкрадывали из родительского дома. Но стремление некоторых православных информаторов объявить их типичными для старообрядческого быта (в свете многочисленных данных о сохранении свадебной обрядности у старообрядцев) представляется нам неосновательным: здесь, скорее всего, сказалась пристрастность их взгляда на чужую культуру, которая в противовес своей обычно видится беспорядочной и «беззаконной».

В целом свадьбы в Западном Причудье шли примерно по одному и тому же «сценарию», но если сравнить между собой сведения, полученные от старообрядок и православных, то обнаружится довольно любопытная картина: свадьба в старообрядческой среде оказывается более бедной обрядовыми частностями и «приговорным» сопровождением, чем у православных. Описания свадебного обряда, бытовавшего среди старообрядцев Западного Причудья, свободны от явных параллелей с красочной обрядностью свадеб Северного Причудья или Обозерья, которые заметны в воспоминаниях православных информаторов. Причиной тому могла быть замкнутость старообрядческого быта и почти полное отсутствие в прошлом смешанных браков с «иноверцами», в то время как у православных западного берега Чудского озера намечается более широкий круг родственных связей с другими русскими «колониями», существовавшими на территории Эстонии.

Что же касается свадебных песен, то и на православной, и на старообрядческой свадьбах их репертуар в отличие от чисто обрядовых элементов примерно одинаков как по числу песенных текстов, так и по степени их сохранности. Правда, и эта сторона свадьбы лучше и полнее отразилась в записях, сделанных от православных жительниц Западного Причудья, но здесь уже разница не столь значительна. Со временем (как, впрочем, и везде) собственно свадебные песни были потеснены проникавшими сюда из городской среды романсами, тематика которых как бы описывала свадьбу со стороны ее «реального» протекания, а не через призму архаической символики, чем отличается старинная свадебная лирика.

И тем не менее прежние свадебные песни не забывались, они продолжали бытовать здесь уже наряду с «городскими». Вообще же если сравнить между собой разновременные материалы русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда, сопоставить их с записями В. А. Боброва, то скорее можно прийти к выводу об устойчивости местного свадебного репертуара, чем о наличии в нем какой-то определенной тенденции к разложению, распаду и явному забвению составляющих его текстов. По крайней мере, так было до конца 40‐х годов, к которым относятся последние систематические записи более или менее квалифицированных собирателей, да и в студенческих записях, сделанных уже в 60‐е годы, нет-нет да и попадаются произведения, встречавшиеся здесь еще в начале нынешнего века. И все же очевидно, что сейчас старинный свадебный репертуар Западного Причудья находится на грани забвения: из активного бытования он перешел в пассивную память старшего поколения.

Свадебная песенность западного берега Чудского озера обнаруживает несомненную близость с песенной культурой соседнего русского населения как на территории Эстонской ССР, так и к востоку от Чудского озера, в пределах нынешней Псковской области. Наши наблюдения дают некоторое основание говорить о сходстве свадебных обрядов, бытовавших на берегах Чудского озера и шире – на всей Псковщине. Причем сходство это проявляется больше в песенном репертуаре свадьбы, чем в обрядовом действии (существуют и серьезные отличия в свадебной «терминологии», некогда употребительной здесь в разных районах намеченного ареала). Так, сравнивая записи свадебных песен, хранящихся в русском фольклорном фонде Литературного музея, с более или менее современными им публикациями И. К. Копаневича и других собирателей псковской песенности48, можно отметить, что примерно треть западнопричудского свадебного репертуара имеет соответствия в материалах, записанных на Псковщине. Свадебные песни, собранные в других русских губерниях, уже не столь очевидно напоминают причудские. Но и в границах этой общности свадебного репертуара есть место, отличающееся наибольшей близостью к Западному Причудью, это – Северное Причудье. Значительно меньше сходства с западнопричудскими свадебными песнями обнаруживается в фольклорных материалах, собранных в прилегающих к старообрядческим (но уже с другой стороны) деревнях Обозерья, которые можно считать естественным продолжением Печорского района Псковской области. Обозначилось ли таким образом какое-то направление культурной миграции, говорить пока трудно. Не следует забывать, что свадебная обрядность является здесь едва ли не единственным основанием в местной фольклорной традиции, по которому еще можно обнаружить прежние культурные связи и определить (хотя бы и в самом общем виде) возможные обстоятельства складывания западнопричудской общности в ряду других старожильческих групп русского населения на территории Эстонии. Ведь несмотря на более «скромный», чем в православной дер. Нос, характер свадебной обрядности у местных старообрядцев, она была и реально существовавшим фактом их семейно-бытовой жизни, и (что особенно важно) наиболее ярким проявлением старинной фольклорно-обрядовой культуры в их среде.

Местная сказительская традиция представлена в русском фольклорном фонде Литературного музея несравненно беднее и отрывочнее, чем она, вне всяких сомнений, существовала здесь в действительности. При этом добрая половина записей произведений фольклорной прозы в материалах, территориально приуроченных к Западному Причудью, сделана в самом конце 20‐х годов среди жительниц дер. Нос. Наряду с любопытными образцами «сказок», «случаев» и «былей», полученными примерно в то же самое время от учеников русского училища в г. Муствеэ, носовские материалы Ф. Коняева и составляют основной фонд прозаического фольклора, записанного на западном берегу Чудского озера. Как можно судить по очень немногочисленным записям от местных информаторов-старообрядцев, в их среде бытовали в основном те же жанры фольклорной прозы, что и у прочих русских старожилов Западного Причудья; имеются и очевидные схождения в сюжетном репертуаре сказок, быличек и анекдотов. Можно заметить, что в старообрядческой среде были популярны литературные переделки сказок, вроде пушкинского «Царя Салтана» или его же «Балды», изложенные чередующимся с прозой раешным стихом подлинника и, по отзыву исполнительницы, очень нравившиеся жителям деревни49, а также «Мертвой царевны» В. А. Жуковского, почти сплошь переданной стихами. Они вошли в местный фольклорный быт из тех же самых «книжек», из которых жительница г. Калласте П. Кривоглазова в свое время узнала о существовании Бабы-Яги50.

Возможно, что характер устной повествовательной традиции в старообрядческой среде существенно искажен материалами русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда. В самом деле, удивительно почти полное отсутствие легенд и преданий (как, впрочем, и духовных стихов) в записях от информаторов-старообрядцев – собраны лишь отдельные сюжеты. Записанное же (прежде всего сказки, былички, анекдоты), конечно, представляет собой поверхностный и наиболее «мирской» слой собственно старообрядческой культуры.

Не принимая во внимание несомненных упущений в собирании фольклора среди старообрядцев Западного Причудья, легко прийти к заведомо неверным выводам относительно характера местной фольклорной традиции. Так, например, в записях от старообрядцев почти не встречаются духовные стихи (исключением являются единичные примеры сравнительно новых по своему происхождению «стишков», вроде «Умоляла мать родная…», заменявших здесь на время поста мирскую обиходную песню), в то время как по материалам, собранным Ф. Коняевым в дер. Нос, видно, что в православной среде старинные духовные стихи пользовались известным вниманием. Правда, здесь они фигурируют под названием «легенд», нередко даются в прозаическом пересказе и наряду с собственно легендарными сказками составляют заметное явление православной традиционно-фольклорной культуры. Есть все основания видеть уже в этой особенности материалов русского фольклорного фонда существенное искажение реальной культурной ситуации.

С другой стороны, количественное и качественное превосходство записей из дер. Нос, в которых отразилась «мирская» струя старинного сказочного предания, представляется нам одной из действительных и весьма существенных (в плане сопоставления с устно-поэтической традицией, бытовавшей в старообрядческой среде) особенностей фольклора православных жителей Западного Причудья. Новеллистические сказки, былички (на долю которых приходится больше трети общего числа произведений фольклорной прозы, собранных на западном берегу Чудского озера) и анекдоты занимают более или менее одинаковое место в репертуарах старообрядческих и православных рассказчиков и рассказчиц. Волшебные же сказки или сказки о животных гораздо чаще встречаются у православных, среди которых записаны такие сюжеты, как «Жучка», «Кот-министр», своеобразный вариант состязания ерша со щукой в плавании, «Аленький цветочек», «Братец и сестрица», «Конек-Горбунок», «Правда и Кривда», «Царь Салтан», «Безручка» и «Снегурочка», в которой героиня растаяла в доме от печки. Все волшебные сказки, кроме последней, распространены и в эстонском фольклоре. Среди старообрядцев записан лишь один сюжет «животной» сказки, а из волшебных – «Царевна и служанка» и сказка о царевиче Коле, занимательные приключения которого содержат целый ряд элементов сказочной фантастики; в целом же они составляют настоящий авантюрно-сказочный роман. Бедность «мирской» фольклорно-прозаической традиции в старообрядческой среде могла быть обусловлена прежней нетерпимостью религиозно-бытовых установлений: говорят, что, по мнению стариков, рассказчицам (как и песенницам) угрожала слепота.

Лучшая же сохранность архаического сказочного материала у православных жителей Западного Причудья вполне соответствует общему характеру их фольклорной традиции, отличавшейся известной консервативностью обрядовых и песенных элементов. Итак, несомненно, что судьба традиционного устно-поэтического наследия оказалась более счастливой в православной среде. Этому способствовали различные факторы культурно-бытового уклада местного православного населения, среди которых немаловажное значение принадлежит гораздо меньшей (сравнительно с тем, что было у старообрядцев) строгости требований религиозного «благочестия», направлявшихся, помимо прочего, и на искоренение «мирского» (часто «языческого») начала в общественной и частной жизни.

В то же время традиционный фольклор старообрядческого населения Западного Причудья более беден архаическими элементами; старинное бытовое предание сохранялось им явно хуже, чем его православными соседями. Однако состав и характер устно-поэтической традиции в старообрядческой среде и изучены менее обстоятельно. Очень возможно, что у старообрядцев западного берега Чудского озера еще удастся обнаружить достаточно давние и интересные образцы фольклора, являющегося наследием древнерусской и собственно старообрядческой духовной культуры.

Наша публикация никоим образом не претендует на полное и обстоятельное освещение русской фольклорной традиции в Эстонии: по большей части здесь представлены сохранившиеся образцы традиционной обрядности и старинной песни. Однако она в какой-то мере подводит итог проделанной многими собирателями работы и может служить основой для дальнейшего собирания и издания фольклора русских старожилов Эстонской ССР. <…>

«Колыбельная» из Причудья 51

По характеру своего бытования, по диапазону социальных функций, которые он обслуживает, и по заложенным в нем возможностям познания и осмысления окружающей действительности фольклор представляет собой выдающееся явление культуры. Для того чтобы лучше понять специфику этого явления, есть смысл обратить внимание и на некоторые интересные особенности культуры тех социальных или религиозных общностей, которые не являлись хранителями традиционного фольклора и чье отношение к нему нередко носило характер явной враждебности.

В ряду противников традиционного фольклора видное место занимает русское старообрядчество, в полной мере унаследовавшее от времен «благочестия» и представление церковной иерархии о необходимости решительной борьбы с отклонениями от религиозно-бытового «благообразия» в народной жизни. По примеру Стоглава или постановлений церковных властей середины XVII века, ратовавших за прекращение народных празднеств и искоренение суеверий, многократные запрещения, вроде 18‐й статьи федосеевского «Польского» Устава, принятого в 1751 году,

Поющих песни бесовские, и играющих в карты, и в варганы, и в дуды, и бранящихся матерны, и пляшущих, и яицами катающихся и на качелях качающихся, и на масленой катающихся, да творят сии вси 500 поклонов до земли52, —

непосредственно касались именно тех бытовых явлений, которые в наибольшей степени были проникнуты традиционным фольклором.

Известно, с какой тщательностью регламентировалось бытовое поведение приверженцев «старой веры» и как сурово наказывались малейшие отступления от многочисленных «правил», распространявшихся даже на частности повседневной жизни. Особенную творческую активность в этом отношении проявляли руководители федосеевского согласия (к которым, кстати сказать, принадлежали и предки нынешнего старообрядческого населения Причудья53), что прежде всего было следствием бытовавшего среди последователей Феодосия Васильева представления о возможности замены «по нужде» причастия постом, молитвами, личными добродетелями и правыми делами54 – «воздержницы, подвижницы и жизнию своею спасаемся». Именно поэтому федосеевские начетчики настойчиво и обстоятельно занимались составлением (применительно к тем возможностям, которыми располагало их общество) различных «уставов», не только фиксировавших состав и порядок молитв, но и определявших собой обширный круг домашнего «богослужения». В этом обществе, чьим жизненным идеалом был монастырь55 и которое действительно пыталось основать свой быт на монастырских началах, не оставалось места народной, как, впрочем, и всякой другой «мирской», песне даже в домашнем обиходе.

Заменить ее был призван духовный стих56, который не без оснований считается ведущим жанром старообрядческого фольклора. Отчасти заимствованный из древнерусской «околоцерковной» литературы, отчасти вышедший непосредственно из старообрядческой среды, широко распространенный в старообрядчестве, духовный стих если и интересовал исследователей, то, как правило, лишь в качестве материала для иллюстрации специфического умонастроения, которым было проникнуто старообрядчество57. Со своей чисто литературной стороны, как и по особенностям бытового предназначения, старообрядческий духовный стих изучен совершенно недостаточно.

Что касается выяснения тех бытовых функций, которые в свое время обслуживались духовным стихом, то дело это сейчас, когда он почти не встречается в обиходе исчезающего старообрядчества, довольно трудное, но не совсем безнадежное, так как есть немало наблюдений и замечаний собирателей, сделанных еще во время его активного бытования. Зная их, нельзя согласиться с мнением известного знатока старообрядческого духовного пения В. З. Яксанова, который, специально останавливаясь на роли духовных стихов в воспитании старообрядчества, писал о них как только о «безобидном», хотя и «глубоко поучительном развлечении»58. Более верно, на наш взгляд, оценивал место и значение духовных стихов в «самом обиходе жизни старообрядчества» Я. А. Богатенко, говоривший о их бытовании не только в обстановке праздничного отдыха или семейных торжеств, например свадьбы, но даже во время работы59. Указания на это можно найти и в публикациях старообрядческих стихов60. Как это довольно часто бывает с произведениями, проникавшими в крестьянский обиход из иной среды и которые прикреплялись к обряду на основе тематического соответствия их характеру обрядного «действия» (показательно в этой связи повсеместное бытование романсов «Зачем ты, безумная, губишь» или «Подул осенний ветер с поля» в роли свадебных песен), духовный стих, вытесняя «мирскую» песню, тоже как бы «дифференцируется» по бытовому употреблению, хотя, конечно, «возможности» у него для этого куда более ограничены, чем у «городского» фольклора. Тем не менее духовный стих глубоко проник в повседневный обиход старообрядчества, обосновавшись и там, где бытовой «почвы» традиционного фольклора не коснулись разнообразные меры, предпринимавшиеся для поддержания религиозно-нравственного «порядка», пытаясь обслуживать те функции, которые, казалось бы, никак не относятся к сфере его «компетенции». Мы имеем в виду т. н. биологическую поэзию, как остроумно определил колыбельные песни один из их исследователей61.

В сборнике духовных стихов, полученном несколько лет тому назад проф. Ю. М. Лотманом из г. Муствеэ (б. посад Черный)62, среди таких популярных в прошлом у старообрядцев произведений этого жанра, как «Стих плача преболезненна кафоликов», «Стих о смерти» («Взирай с прилежанием, тленный человече»), «Стих о потопе» («Потоп страшный умножался»), «Стих о скончании света» («Егда приидет кончина всего света») и «Плач Адама», помещается любопытный и сравнительно мало известный «Стих колыбельный Исусу Христу»63:

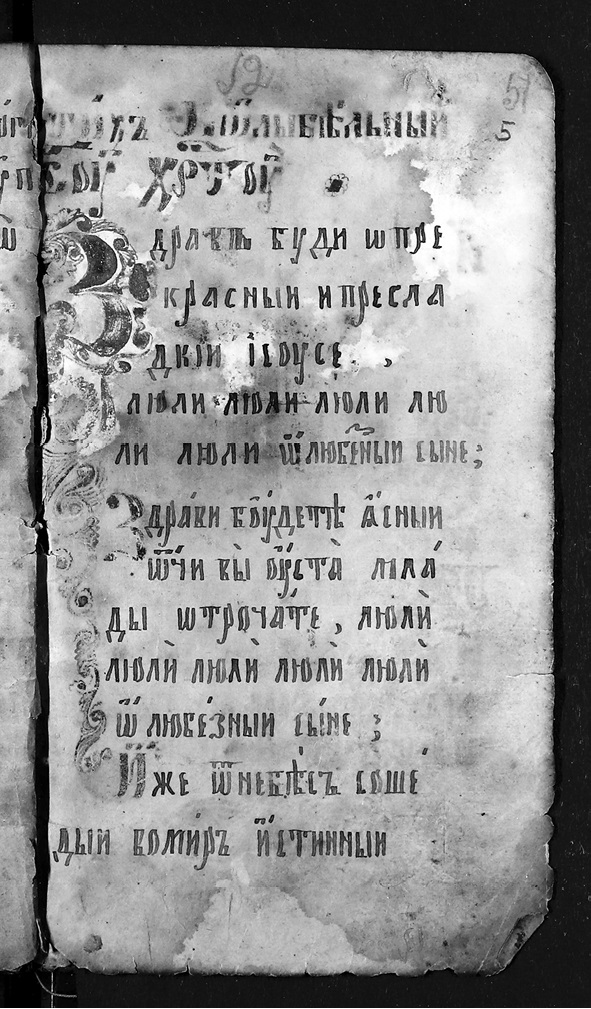

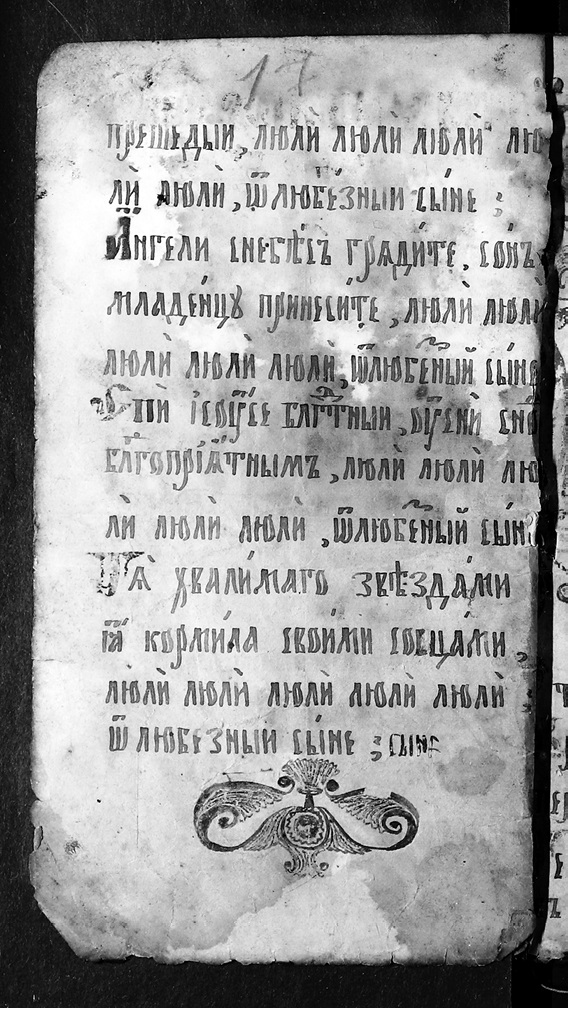

«Стих колыбельный Исусу Христу». ИРЛИ РАН. Древлехранилище им. В. И. Малышева. Причудское собрание. № 126. Л. 5 – 5 об.

Здрав буди, о, прекрасныи

и пресладкии Исусе.

Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.

О, любезныи сыне!

Здрави будете, ясныи очи,

вы, уста млады отрочате.

Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.

О, любезныи сыне!

Иже от небес сошедыи,

во мир истинныи прешедыи.

Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.

О, любезныи сыне!

Ангели с небес грядите,

сон младенцу принесите.

Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.

О, любезныи сыне!

Спи, Исусе благодатныи,

усни сном благоприятным.

Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.

О, любезныи сыне!

Тя, хвалимаго звездами,

я кормила своими сосцами.

Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.

О, любезныи сыне!64

Трудно сказать, использовался ли этот стих в Причудье в качестве колыбельной песни – данных о его бытовании у нас нет65, – но то, что он вполне мог употребляться при убаюкивании ребенка, свидетельствуется сопроводительной заметкой к публикации того же текста Е. Р. Романова, который записал его у ветковских старообрядцев66.

Отличия «Стиха колыбельного Исусу Христу» от весьма немногочисленных в русском крестьянском быту колыбельных, содержащих в себе какие-то определенные реалии христианского «мира», как, например, текст, приведенный в одной из своих статей В. Н. Харузиной, сразу же бросаются в глаза:

Успения Мать

Уложи младеня спать

На тесову на кровать.

Уложи, усыпи

На всю темную ночь.

Как я байкала, качала

И Успенью завичала.

Богородица Мария,

Уложи дитя скорее

На всю темную ночь,

На весь белый день

Да на всю темную ночь.

Как я байкаю, хожу,

Да никому я не скажу;

Как я байкала, качала

Божьей милости начало67 —

Если в народной колыбельной Богородица лишь заступила место таких типичных образов «материнской» поэзии, как Сон, Дрема, Угомон или Кот68, которые призываются к ребенку для того, чтобы он заснул, то «Колыбельная Исусу Христу» всем своим содержанием, оформленным в стилистике торжественного красноречия, принадлежит к жанру духовных стихов. Это не просто ряд обычных «колыбельных» мотивов, в котором отразилось религиозное настроение матери, а – собственно духовный стих, по своему тематическому «сходству» с бытовым контекстом колыбельных песен проникший и закрепившийся в их сфере. Способствовала этому и вполне ощутимая тенденция его ритмики к сближению с обычным размером колыбельных песен, кстати, разного происхождения – четырехстопным хореем, который, по сути дела, «задается» ритмическими особенностями «припевов», состоящих из разных вариаций слов «лю́ли» или «бáю». Хотя и несомненно, что «Стих колыбельный Исусу Христу» написан т. н. виршевым стихом.

Точнее, не написан, а переведен, вероятно, с латинского оригинала, каким-нибудь южнорусским грамотеем XVII века. Еще П. А. Бессонов утверждал, что Стих этот – прямой перевод с латинского69, и даже сопроводил его публикацию текстом на латыни, который якобы послужил источником для «колыбельной». Очень может быть, однако, что латинский текст духовного стиха и составлен где-то на Украине: наличие в одном из рукописных сборников произведений «виршевой» поэзии вместе с русским вариантом «Стиха колыбельного Исусу Христу» латинского и греческого70 наводит на мысль о возможности его появления в результате версификаторских «экзерциций» какого-то православного (или униатского?) ученого монаха или одного из многочисленных в то время «школяров». Питомцы Киево-Могилянской академии должны были упражняться в писании стихотворений – на латыни и греческом языке71, и, естественно, приобретали определенный навык в этом занятии. Польско же католические образцы, под влиянием которых развивалась «школьная» гимнография, едва ли содержали в себе текст, аналогичный нашему «Стиху колыбельному Исусу Христу»72.

Конечно, не стоит совершенно исключать и возможность непосредственного перевода Стиха с латинского оригинала. Сомнения Е. Р. Романова в справедливости взгляда П. А. Бессонова на происхождение «колыбельной»73 кажутся неосновательными, тем не менее в бывших у нас под рукой антологиях латинской средневековой гимнографии X. А. Даниела, Ф. И. Монэ – просматривали мы и сборник латинско-немецкой религиозной поэзии Э. Э. Коха – подобный текст не зафиксирован.

Но даже если бы мы и не знали тех источников, из которых «Стих колыбельный Исусу Христу» был заимствован старообрядческой средой, он все равно заметно выделялся бы на общем фоне других духовных стихов своими особенностями, явно «несозвучными» характеру православной, в ее русской «редакции», религиозности, как народной, так и, разумеется, богословско-догматической. Прежде всего это касается характера обращения Богородицы к Христу, своею «интимностью» резко противоречащего традиционным для русского духовного стиха «плачам» и «молениям», с которыми Богородица только и выступает там в своем общении с Исусом. Хотя на Руси и были известны апокрифические сочинения, более подробно, чем каноническая литература, повествовавшие о земной жизни Христа и о предшествовавшей его рождению жизни самой Богородицы74, но, по справедливому замечанию Г. П. Федотова, народное творчество, проявившееся в духовных стихах, «разрешило» себе обработку лишь темы «страстей»75, отголоски которой проникли даже в описание младенчества Христа.

Совсем иной подход к этой теме свойственен обширному и детально разработанному циклу «рождественского» фольклора, бытовавшего в форме колядных песен на Украине, – здесь грозные предзнаменования будущих «страстей» отступают на задний план ввиду особенной важности самого события Рождества. В украинских колядках76 встречается и описание той же самой ситуации, которая легла в основу нашего духовного стиха, например:

А Марiя чиста

Сина пистує

При своєму сосцi,

Ёго пiтає:

«Ой, сину мiй, квiте райський,

Посiти мнi, во-зраильскiй,

Утiхо моя»77.

Обращение Богоматери к Христу в украинских колядках редко связывается с темой «плача» младенца, предвидящего свои будущие «страдания», что в большей степени присуще польским религиозным песням. Здесь «материнство» Богородицы чаще выражается как бы само по себе, не осложняясь другими темами «рождественской» легенды. Еще ранее, чем были записаны колядки, старинный духовный стих представлял общение Богоматери с Христом совершенно в том же духе:

Mapiя Дева ся притуляет,

Аби не змерзло, Дитя вкривает,

Притискает, притуляет,

Пилюшками обвивает:

Лю, лю, лю, лю, лю, лю, лю, лю78.

Заметим, что «убаюкивание» Христа Богородицей неизменно сопровождается в колядках указаниями на громкое пение ангельскими «хорами» вполне канонической молитвы «Слава в вышних Богу».

Подобное изображение Рождества, проникшее в самую толщу народных поверий и представлений, несомненно, могло способствовать созданию, не говоря уже о заимствовании из «латинской» поэзии, нашего Стиха, в котором сошлись воедино «славословие» Богу и «колыбельная» младенцу. И все-таки «Стих колыбельный Исусу Христу» уравнял такие, казалось бы, несовместимые значения в своем культурном контексте, как «аллилуйя» и «люли»79 – для его создания требовалась уже известная «легкость» в обращении со «святынями», что вряд ли допускалось ортодоксальным православием. Киево-могилянская «братия» вполне была в состоянии «отважиться» на это80.

Правда, продукт киевской «учености» не нашел применения себе на родине – практической необходимости в нем, по сути дела, не было: ни украинский «вертеп», ни «школьная» драма не давали по ходу представления слова членам «святого семейства»81. Почему же эта «псальма» была усвоена старообрядами? Как видно из разысканий В. Н. Перетца в области песенного фольклора, малорусские «вирши» и «псальмы» вообще оказали сильное влияние на старообрядческие духовные стихи, причем значительная их часть непосредственно вошла в религиозно-бытовой обиход старообрядчества82. Можно привести немало примеров заимствования произведений на религиозную тематику и из «светской» литературы.

Старообрядчество известно своей исключительной преданностью дониконовскому религиозно-бытовому укладу жизни. Его доктрина настоятельно требует от своих приверженцев безоговорочно отрицательного отношения к «внешнему» миру как к «царству еретических новшеств». Но в случае «нужды», которая по пословице «закона не знает, а через шагает», старообрядческие деятели не упускали возможности воспользоваться уже «готовым» решением каких-то проблем, неизбежно возникавших по ходу исторического существования старообрядчества. Когда же требовалось обосновать необходимость такого рода заимствования, то оно чаще всего лишалось своего самостоятельного культурного значения и объявлялось лишь «средством», с помощью которого достигаются цели, вполне соответствующие характеру данной культуры. Отбор «чужого» материала, когда в нем ощущалась определенная потребность, культурой – даже такой, как старообрядческая – регламентируется лишь самыми общими соображениями относительно его приемлемости – т. е. он не должен был содержать каких-нибудь «еретических» догматов.

Что же касается именно нашего текста, то на нем, возможно, лежала еще и некая «печать» «старины» – в том его списке, с которого началось «продвижение» «Стиха колыбельного Исусу Христу» в старообрядческую среду, вместо «православной» формы имени Христа «Иисус» могло стоять и «Исус», употребительное в южнорусской письменности вплоть до середины XVIII века83.

Надолго обосноваться среди старообрядцев «колыбельной» Исусу помогло утверждение ее в сфере «женского» фольклора: здесь содержание Стиха вряд ли вызывало недоумение, соответствуя представлениям о Богоматери как о роженице и т. п.84 в народных верованиях – вне зависимости от того, были их носители православными или старообрядцами.

Ориентировавшееся на «старую» книгу, старообрядчество оттуда же черпало не только образцы, но и материал для культивируемой у себя религиозной поэзии. Тексты тщательно записывались и сохранялись, что ставило их в один ряд с обращавшейся в старообрядческой среде церковной литературой времен «благочестия». Выполнять же они были призваны те функции, которые прежде в кругу людей, не причастных к церковной жизни, обслуживались лишь устной народной песней. Заменяя ее, духовный стих – по характеру своего бытования и месту в повседневном обиходе – становился фольклором.

Материалом нашей статьи послужили в основном те явления старообрядческой культуры, которые можно охарактеризовать как один из результатов сознательных усилий, предпринимавшихся с целью воплотить в реально существующей культуре представления о ее идеальном состоянии85. Старообрядчество, безусловно, стремилось организоваться на основах присущего ему самосознания, представлявшего свое общество единственным и достойным хранителем «древлего благочестия». В этой связи, хотя и на единичном примере, было любопытно проследить, как и с помощью каких средств пытались изменить реальный быт в соответствии с требованиями его «модели»86.

Из заметок о старообрядческой культуре: «Великое понятие нужды»

Изучение частных аспектов старообрядчества заметно опережает осмысление его как целостного явления культуры. Характер «творчества, образовавшего плотные общества с своеобразными формами», выдвинувшего «свой идеал жизни» и попытавшегося «осуществить его бытом и уяснить вероисповедной формулой»87, все еще не стал предметом серьезного и основательного анализа. А между тем внимание к особенностям этого творчества, его логике не только позволит уточнить сложившееся представление о сущности старообрядчества, о перспективах исследования его в типологическом плане, но наверняка будет полезным и для общей теории культуры, потому что дело касается самих принципов культурного строительства.

Основная проблема, которую церковный раскол XVII века поставил перед ревнителями «древлего благочестия», была проблема «спасения». Прежде это решалось довольно просто: исполнением определенных правил религиозно-бытового поведения. Однако теперь, когда «старая вера» постепенно лишилась своей опоры: иерархии (епископов и даже священников «древлего поставления» с дьяконами), – поневоле пришлось задуматься над тем, как в создавшихся условиях, с наступлением церковной «нужды», сохранить «благочестие» и тем самым обеспечить себе «спасение». Поэтому вопросы организации жизни в обстановке «гонительного» времени, ее культовой стороны оказались в центре внимания поборников «старой веры», стали предметом острых разногласий между ними и в конечном итоге привели к раздроблению их на отдельные, враждовавшие друг с другом «согласия».

Самые крайние варианты решения этих вопросов нашли выражение в религиозно-бытовых укладах нетовщины и беглопоповщины. Нетовцы как бы навсегда остались в том «бедственном» положении, в которое мирян, ревнителей «древлего благочестия», повергло установление «еретических новшеств» в русской церкви – свою «смертную нужду» они попытались восполнить духовно, символически (все внешние проявления «веры и жития» представали у них знаками «внутренней жертвы», приобщения к главнейшему христианскому таинству – по их мнению, «всяк день причащается» даже тот, «кто от своего труда питается»), а в остальном положились на Божию милость («на Спаса»). Беглопоповцам же, начавшим принимать к себе священников господствовавшей церкви, отрекшихся от ее «ересей», удалось сохранить возможность реального совершения почти всех таинств, и это, как они надеялись, должно было гарантировать им спасение. Противоположность укладов объясняется разницей во взглядах на характер переживаемого момента: если нетовщина считала его кануном светопреставления, временем царствования антихриста, то для беглопоповщины «плачевные» обстоятельства были явлением временным, «отступление» господствовавшей церкви в «ересь» отнюдь не представлялось окончательным и необратимым, а тем более это «отступление» не распространялось, по их мнению, на всю «вселенную». Отличия в мировосприятии сказывались и на отношении к своей «нужде»: одни понимали ее только как бедствие, несчастье (и все их внимание сосредоточивалось на причинах бедствия, источнике его – антихристе); другие же акцентировали в ней значение необходимости, потребности в чем-либо (и в связи с этим активно исследовали возможности ликвидации своей ущербности и достижения церковной «полноты»). Основываясь на соответствующих прецедентах в истории церкви, беглопоповцы нашли выход из создавшегося положения и воссоздали церковную «старину»: поначалу еще в виде «сельской» церкви (только со священником), но впоследствии – и в полном ее объеме, восстановив у себя епископский «чин».

Более сложной выглядит история двух крупнейших беспоповских согласий – федосеевского и поморского, которые, в отличие от нетовщины, не ограничились только надеждами «на Спаса». Лишившись «древлего священства» и ни во что не ставя «беглых» православных «попов», определенные круги поборников «старой веры», в которых решающий голос принадлежал, по всей видимости, церковнослужителям (причетникам) – тому «пономарю», что «один истинный и непоколебимый раб Божий <…> со своими христолюбивыми друзьями» остался «при запустении на месте святе»88, – обратились к различным исключениям из «правил» религиозного обихода и прецедентам церковной истории, свидетельствовавшим о возможности отправления культа без участия священнослужителей, и взяли их за основу своего религиозно-бытового уклада. Таким образом им удалось сохранить при себе два таинства (крещение – с опущением в нем полагающихся по «чину» слов священника, и покаяние – совершавшееся по образцу «старчей исповеди» в монастырях), а также – в соответствии с уставом келейной службы и указаниями общих уставов на особый порядок богослужений в монастыре (в случае временного отсутствия там священника) – воссоздать «соборную службу». То, что при «самом цветущем благочестии» было исключением (отступлением от нормального порядка), у поморцев и федосеевцев стало повседневным обычаем. Однако этот религиозно-бытовой уклад с самого начала предполагался обоими согласиями как временный.

В вопросе же о том, что ожидает ревнителей «древлего благочестия» в будущем, мнения федосеевцев и поморцев расходились: первые сразу же решили, что «церкви истинной нигде нет» и жили как «умершей матери сироты» – предчувствием надвигающегося светопреставления; вторые не теряли надежду на восстановление «церкви истинной», т. к. считали, что она «побеже в пустыню» и «скрывается» там во всей «полноте и нерушимости». Это, на наш взгляд, и предопределило различную судьбу первоначального религиозно-бытового уклада в обоих согласиях: когда в беспоповщине заговорили о необходимости восстановления таинства брака, поморцы и федосеевцы отнеслись к этому далеко не одинаково. Федосеевцы не признали действенность бессвященнословных браков, т. к. это было бы отступлением от «установлений предков», утверждавших безысходность «бедственного» положения беспоповщины в настоящем (и объявлявших «мертвым, неключимым и недейственным» все в «писании», что противоречило им – как возможное лишь во времена «благочестия», которые безвозвратно прошли). Поэтому ни о какой реабилитации семейной жизни в рамках федосеевской культурной традиции не могло быть и речи: признание федосеевцами бессвященнословного таинства брака неизбежно приводило к полному разрыву со своей культурой, о чем, помимо прочего, свидетельствовало и изменение в генеалогии «приемлющих брак»: «что вышло от наших предков, изложено в Книге Кормчей. Вот эта книга и является нашими предками. Нельзя считать предками лично наших дедов и прадедов»89. Среди поморцев же признание бессвященнословных браков происходило по мере того, как они разочаровывались в своих поисках «сокровенной церкви». Осознание ими себя как единственных в мире хранителей «древлего благочестия» в корне меняло смысл существования поморской культуры – из временного устроения она превращалась в преемницу «истинной церкви». В этой связи восстановление таинства брака у поморцев означало их переход к стабильному и благоустроенному (по образу и подобию «древлего благочестия») религиозно-бытовому укладу. О характере его благоустройства свидетельствует сам поморский «чин» брачного таинства: он создавался не на основе «исключений» из «правил», но – по аналогии со старинными церковными обрядами, которые только приспособлялись к возможностям совершения таинства простецом-наставником. Мысль о постигшем «старую веру» бедствии становится здесь лишь помехой инициативе, порожденной потребностью воспроизвести «древлее благочестие» в его «видимых» (вещественных) формах.

Мы рассмотрели если и не все, то, по крайней мере, основные тенденции в отношении противников никоновских «новшеств» к постигшему их «бедствию». Будучи поставленными в трудную, поистине трагическую ситуацию, они тем не менее продемонстрировали удивительную и весьма разнообразную изобретательность в создании таких религиозно-бытовых форм жизни, которые бы помогли сохранить «благочестие» и тем самым обеспечили бы им будущее спасение. Жизнестроительство определялось «великим» понятием «нужды»: оно то существенно ограничивалось и даже приостанавливалось – когда ревнители «старой веры» связывали себя представлением о «нужде» как о бедствии; то отличалось особой активностью, которую стимулировала потребность в восстановлении дониконовской церковной «старины». Сложная диалектика «случая» и «закона», «смотрительного» и «обдержного», исключительного и нормального лежит в основе любого из ответвлений старообрядческой культуры.

Об этой ее особенности когда-то много и подробно писалось, и мы в основном лишь напоминаем давно уже известные вещи, позаимствовав у одного из своих предшественников даже формулу, ставшую подзаголовком наших заметок90. Однако, заняв по отношению к старообрядчеству сугубо полемическую позицию, «расколоведы» были далеки от того, чтобы объективно оценить достижения старообрядческой мысли. До сих пор глубокий культурологический смысл выработанных ревнителями «древлего благочестия» концепций своего положения в мире остается не раскрытым. А между тем каждая из этих концепций развивает фундаментальное представление о том, что культура может существовать как бы в двух состояниях: нормальном, во всей своей «полноте» и совершенстве, и исключительном, когда стесняется и ограничивается исполнение правил («законов»), регулирующих поведение ее носителей (тогда-то и наступает та «смертная нужда», для которой «закон не лежит» и «чрез» который она «шагает»).

Это представление в той или иной степени свойственно любому обществу: примером тому – совокупность мер исключительного характера, применяемых государством в целях самосохранения, когда вследствие войны или народных волнений возникает угроза самому его существованию. Было бы любопытно сопоставить возникающую при этом ситуацию катакомбного существования и повышенной изоляции (или самоизоляции с целью самосохранения в условиях беззащитности) с тем бедствием, в которое поборников «старой веры» ввергли литургические реформы патриарха Никона. Можно, наверное, найти и более специфические феномены человеческой культуры, которые, подобно старообрядчеству, пытались или пытаются разрешить проблему сохранения своих ценностей в крайне неблагоприятных условиях, исходя при этом из принципиальной возможности жизнедеятельности общества как в рабочем, так и в аварийном режимах. Во всяком случае, это направление типологического изучения старообрядческой культуры представляется нам гораздо более существенным и корректным, чем традиционные сопоставления беспоповщинских «догматов» с протестантскими доктринами.

О влиянии старинной письменности на мировоззрение русских старожилов Прибалтики

Продолжая свои «очерки» русского фольклора Прибалтики91, предлагаю вниманию читателей обзор верований, которые выражают представления русских старожилов Прибалтики о будущей судьбе своего общества. Они имеют сугубо эсхатологический характер, так как наши информанты принадлежат к старообрядческой беспоповщине, а она всегда осознавала свое бытие кануном светопреставления, существуя в безотрадной атмосфере «антихристова царства», наступившего с утверждением «еретических новшеств» в русской церкви92. Поэтому речь пойдет о будущем всего человечества и мира в целом, которое предсказывается информантами исходя из того, каким изображает его авторитетное для них предание. Чаще всего это «святые книги»93: информанты будто бы только передают то, что «сказано»/«писано»/ «показано»/«предсказано» в «библии» или «писании». Среди старообрядцев «писание» всегда было предметом особенного уважения и легко может оказаться, что ссылка на «книги» является лишь своеобразной гарантией истинности собственных «лжеумствований»94 наших информантов. Какова же действительная природа эсхатологических верований русских старожилов Прибалтики? На этот вопрос мы и попытаемся ответить.

В эсхатологических верованиях наших информантов нет единства взглядов на судьбы мира и человечества. Сосуществуют несколько концепцией, среди которых наибольшим своеобразием (по отношению к древнерусской эсхатологии95) отличаются представления о будущем «конце света»: что означает здесь или гибель человечества, или мировую катастрофу вообще96. В популярных на Руси эсхатологических сочинениях и сказаниях этот момент особо не акцентируется – все внимание поглощено изображением обстоятельств пришествия и последующего суда над человечеством: решительные же перемены в природе имеют не столько катастрофический, сколько очистительный смысл, а уничтожение всего человечества к моменту пришествия предсказывается разве что в некоторых редакциях Вопросов Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской97. Может быть, поэтому среди информантов и существуют разногласия о характере «конца света»: кое-кто из них просто говорит в этой связи о различных эпизодах традиционной эсхатологической легенды, которые с большим или меньшим на то основанием считаются поворотным пунктом в будущих судьбах мира и человечества – от появления «огненной реки» до «второго пришествия».

Тем не менее представления о «конце» человечества и даже мира («света») в целом у определенной части информантов существует уже как особая эсхатологическая концепция будущего «краха»/«всегубительства»/«погубительства». Самым же популярным образом «конца света» оказывается «большая»/«всемирная»/«страшная»/«последняя» «война», когда не только «все люди погибнут», но и «всё-всё погибнет: и люди, и звери»/«никого не будет и расти ничего не будет», а в довершение ко всему: «расколется земля на четыре части»/«бомба землю расколет до середины – вот и конец света». Однако видеть в представлении об этой катастрофической «войне» (ср. «не было свету конца и не будет – <вот> если только война») лишь позднейшую инновацию было бы неправильно. Дело в том, что «война» (вернее, войны) – это обязательный атрибут изображения мира накануне пришествия в старинной письменности, но, свидетельствуя о масштабах социального хаоса «последних времен», они предполагают в итоге только решительное сокращение численности людей (а отнюдь не уничтожение всего человечества). Иногда даже информанты, которые предсказывают гибель человечества во «всемирной войне», кажется, осознают несоответствие своих слов смыслу традиционной эсхатологической легенды: «если война – никого не останется: ни праведных, ни грешных», – говорит один информант и продолжает, – «а в писании сказано <только. – А. Б.>, что снидутся люди тогда из семи городов в один жить»98. Стоило, правда, подойти ко многим эпизодам войн, предсказанных старинной письменностью, в отрыве от их контекста, как они могли показаться действительно гибельными для человечества: такой, например, легко представляется брань трех царей в Житии Андрея Юродивого (или трех юношей бесстыдных в Откровении Мефодия Патарского), когда «не останется ни един же их»99/«не будеть в то время мужа добра, но вси будуть погибли»100. Мы можем с полной уверенностью судить о знакомстве некоторых информантов с Откровением Мефодия Патарского101. Не является ли и война «трех держав», вследствие которой – по одному высказыванию – «все люди погибнут», глухим отголоском изображения губительной брани трех царей в древнерусских литературных сказаниях; и не объясняет ли это происхождение столь необычного для традиционной эсхатологии образа «всемирной войны»? Во всяком случае, именно представления о «последних временах», сопровождающихся (по мнению информантов) последовательным разрушением мироустройства102, определяют значение «всемирной войны» как катастрофы для всего человечества: она является апогеем социального хаоса, который часто приобретает здесь самодовлеющий характер и развивается до своего внутреннего предела – т. е. «всегубительства». То же самое происходит и с изображением природного хаоса «последних времен», когда аномальные изменения в природе (например, если «солнце яснее будет, чем обычно, в три раза») способствуют мировой катастрофе: «свет от солнца загорится»/«свет сгорит в огне».

Но «всемирная война» (или «огонь») – не только крайнее бедствие «последних времен», приводящее к гибели человечества; это еще и наказание за то, что «люди отступили от Бога»: как и на «страшном суде», в такой «войне» «никто не спасется» (потому что «все мы грешные, нет негрешных»/«а нас теперь не прощает Бог – мы проклятые, грешные»). Этот смысл «конца света» особенно заметен, когда в его образе «всемирная война» объединяется с распадением или расколом «земли» (ср.: «земля разойдется, будет трескаться»/«расколется земля на четыре части» и др.) и потрясением «всей вселенной». И это не случайно: землетрясение – обычное наказание для отступников в эсхатологической традиции, которая предсказывает даже распадение целого города103. Сопровождается потрясением мира и само пришествие, которое у информантов иногда изображается на фоне как природного, так и социального хаоса: «небо потрясется, земля поколеблется», и вместе с тем «в семи градах и в семи селах пройдет война»104. А когда оно именуется «концом света», то в предсказаниях о нем полностью доминирует тема социального хаоса: «война всемирная начнется. На небе на востоке крест покажется. В одном конце будет свадьба, в другом – похороны». Все это порождается единством умонастроения информантов: ожидается не милость, но наказание, – в известном смысле концепция «конца света» как «краха»/«всегубительства» и т. п. соответствует духу древнерусских сочинений и сказаний. Мы только пытались показать, что и ее развитие определенно могло произойти на основе традиционной эсхатологической легенды.

Концепции «конца света», представляющей его наказанием за воцарившееся на земле зло, противостоит другой взгляд на будущую катастрофу, согласно которому она явится очищением мира, после чего сразу же должен наступить «новый мир» и пойти «новая жизнь». Одним из способов очищения мира у информантов выступает все та же «война»/«последняя война»: «если война наступит», то «может, два или три человека останется и пойдут новые люди, хорошие»/«будет последняя война. На земле останется девять человек. От них пойдет новая жизнь, выберут царя»/«будет <…> война. Тогда выберут царя и выберут такой род, который жить останется». Хотя формально такая «война» гораздо непосредственнее, чем гибельная для человечества «всемирная», напоминает собой многочисленные войны «последних времен» в старинной письменности – и там и здесь подразумевается лишь резкое сокращение численности людей; но функция ее оказывается куда более своеобразной: горстку остающихся в живых людей отождествляют с праведниками (которых и в случае «страшного суда» ожидается не слишком уж много). Так «одним» каким-то «родом»/«девятью человеками» и даже «двумя-тремя человеками» открывается «новая жизнь» – очередной этап в истории человечества. Зависимость представления о «последней войне» как о средстве очищения человечества от ее прообраза в книжном предании оказывается настолько сильной, что иногда сохраняется и память о последующих эпизодах эсхатологической легенды: в некоем, весьма отдаленном, будущем предполагаются и «второе пришествие», и «страшный суд». Это свидетельствует о том, что собственно война не является ядром концепции будущей очистительной катастрофы, а лишь только усвояется ею, и в виде «последней войны» как бы предлагается новое средство очищения мира.

В этой связи называют еще и «потоп», который – по образцу «Ноевого» – должен будет «за беззаконие погубить все». Конечно же, памятью о «Ноевом потопе» и определяются воззрения о периодическом очищении человечества от накопляющегося в нем «прегрешения»: «от Адама люди жили двадцать тысяч лет. За прегрешение он <Бог. – А. Б.> смыл всех с лица земли. (Остался только Ной с зятем. Когда на гору ходил судно строить – смеялись все)», – а «мы от Ноя живем» (ср. «озеро <имеется в виду оз. Разно в Латгалии. – А. Б.> образовалось от Ноевого потопа»/«латгальские холмы Ноевым потопом нанесены»/«батька наш – Ноев. Фамилия его такая, потому как от Ноевого потопа их род идет»), и потому – «конца света не будет, а перемены народу будут»: будь то от «потопа» (ср.: «может, опять потоп?») или от «огня» (т. к. Ною «сказали, что потопа не будет <…> – свет сгорит в огне»105). И чаще всего очистительную катастрофу, действительно, представляют в образе «огня»/«огненной реки», которая, помимо того, что «все пожжет»/«пожрет все соблазны» – «обновит землю» (это предсказывается и традиционной эсхатологической легендой), уничтожит заодно и «грешников»: «грешники сгорят» в ней, а «останутся одни праведники», «заселят землю» – «тогда-то на земле рай и будет». Концепция будущего очищения мира огнем поддерживается эсхатологическими представлениями раннего христианства106, восходящими в свою очередь к библейской традиции. Они не получили развития в древнерусских сочинениях и сказаниях на эсхатологическую тематику, и в них сохраняются лишь глухие отзвуки представлений о сгорании грешников в огне107 или о земном рае для праведников108. Отметим, однако, что даже идеи и не созвучные позднейшей эсхатологической легенде зачастую выражаются с помощью традиционных ее мотивов: помимо «огненной реки», в которую превратился здесь мировой огонь, и «креста» (он «будет ярче солнца и все расплавлять будет, пожигать. Святые невредимые останутся, а грешники сгорят»)109, укажем еще и на встречающееся у информантов изображение самого пришествия как источника возникновения очистительного огня: «Бог явится как молния110, и это <со>творится так быстро и так сильно, что об этом даже узнать нельзя. Кто грешники – сгорят в той молнии, кто праведник – останется в живых», – сообщая образному сравнению реальный смысл, информант возвращает пришествию библейский смысл наказания грешников111. Важно и то, что смысл очищения мира настойчиво пытаются передать привычной формулой, именуя его «страшным судом». Несмотря на исконную архаичность этой концепции, она определенно утверждается на основе традиционной эсхатологической легенды, тщательно используя те возможности, которые существуют в ней, для своего упрочения и развития.

Как и представления о «страшном суде» в виде мировой катастрофы, концепция будущего очищения мира существенно расходится с традиционной эсхатологической легендой лишь на сюжетном уровне, но и тут обе эти концепции как бы акцентируют ее отдельные моменты, придавая им сугубо самодовлеющий характер.

Значение традиционной эсхатологической легенды для представлений русских старожилов Прибалтики о будущем мира и человечества обусловлено широкой популярностью среди них самой этой легенды. Поэтому и ее эпизоды чаще всего сохраняют свой литературный облик: «последняя война» должна будет привести лишь к уменьшению численности людей (когда «останется одна страна» или «только один мужчина в целом свете»112); в «огненной реке» «грешные будут» только «мучиться», но и это необязательно: обычно предсказывается, что огонь их вообще не коснется – «люди» тогда «поднимутся на облака» (или, по словам другого информанта, «которые грешные – будут на облацех стоять, а праведные – на воздусях»113); «крест» же («восьмиконечный»), что «появится на востоке», будет единственно знаком «второго пришествия», которое, хотя и будет «как молния» («на востоке»/«от запада до востока»), но не приведет к немедленному уничтожению «грешников» и, несмотря на то что в момент «пришествия» – по традиции – «земля поколеблется» и «небо потрясется», собственно «конца света» в этой связи (как и ни в какой другой), конечно же, не предполагается.

Не «конец света» и не очищение мира огнем, а пришествие с воскресением мертвых и последующим судом над человечеством определяют эсхатологические чаяния большинства наших информантов. По их мнению, самые главные события будущего произойдут уже после того, как «с запада на восток»/«от востока до запада» «пойдет»/«потечет» «огненная река»/«огненное море», от которых «сгорит земля» (нередко предсказывается, что «будет гореть огнем <…> и вода»). Тогда «на востоке мы увидим крест» и «возгремит труба» – «все трубы и органы сверху загремят»/«архангел Михаил будет в трубу трубить»/«затрубят ангелы, архангелы»/«прилетят два ангела и будут держать в руках трубы. Один будет трубить в небо, а другой будет оповещать звуками грешных людей»114. Наконец, «воскреснут мертвые» («мертвые все встанут <или «восстанут». – А. Б.> из гробов»/«поднимутся из могил» – «войдут» «в свою плоть»/«в свои тела»)115, и «придет»/«спустится» «на землю» «Бог»/«Христос». Его пришествие скорее призвано внушить людям ужас («как молния появится на востоке»), чем вселить в них надежду – лишь однажды предсказывается, что тогда «петушок за тысячу верст пропоет, и свод небесный обелится». Ощущение собственной греховности («придут нас грешных судить») приводит многих информантов в отчаяние – ведь «суд» «страшный и будет»116: «в книгах сказано, что у людей волосы дыбом станут»117. Сам же «судья будет нелицемерный», а «суд» его – «праведным и честным»: «там никто уже не поможет – ни отец сыну, ни сын отцу»118. В результате «суда» «над всеми людьми – живыми и мертвыми» (мертвым «тоже будет суд: кто – в рай, кто – в ад») «будет разделение: праведных – направо, грешных – налево. «Вы делали дела хорошо, а вы – в муку вечную!»/«грешные пойдут в котел кипеть, а правильные – по праву сторону, в рай. Суд разберет, кого куда». «Петр и Павел – главные апостолы» – «будут стоять у врат рая, пропускать народ святой. У врат ада – змея. У змеи жало открыто длинное. И будут через него проходить грешники в ад».

И начинается «новая жизнь» разделенного на «праведников» и «грешников» («праведников от грешников Христос как молнией отсекает») человечества: первые с этих пор будут вечно жить в «раю», а последние – в «аду». Каким же представляется этот «иной»/«новый» мир для людей нашим информантам?119 В образе «рая», где «все хорошо», отчетливо воссоздаются традиционные черты «господнего сада»: «в раю – ангелы <…>, растут разные деревья, плоды»/ «в раю – и птицы всякие, и цветы»/«хрухтов много». «Очень красивая» обстановка соединяется с «полным удовольствием» райской жизни: «нет зла, нет зависти»/«там покойно все» – «кто честный, тот будет в раю в покое лежать»120/«сиди да песни пой». Совершенно иным выглядит у информантов «ад»: вместо «вечной жизни» в «раю», здесь – «плохая жизнь»; там – «очень красиво», в «аду» – «очень страшно»: «текут огненные реки, реки змиев»; если в «раю» – «ангелы», то в «аду» «живут бесы». Основным же пунктом противопоставления «ада» «раю» оказывается положение в них человека: «грешника» «на посылках замучают», тогда как «праведнику» предлагается «покой». Не привычные «муки», ожидающие людей в «аду» (называются, кстати сказать, только «котел» и «смола», которую на «грешника» «будут лить»), но зловещая необходимость для них быть там в постоянном (ср.: «на посылках замучают») движении – вот что в первую очередь тревожит воображение наших информантов: «сатана хочет, чтобы ему было на ком ездить и кого мучить». Таким образом, адская жизнь – это жизнь беспокойная: целиком подчиненная чужой, злой, воле (помимо самого «сатаны», еще и «бесам» (которые «на людях бочку со смолой <…> возят»), она будет состоять из «вечной муки» движением121. Что касается пространственного приурочения «рая» и «ада» нашими информантами, то по отношению друг к другу они занимают прямо противоположное положение: напомним, как «праведные» после «суда» должны будут «пойти – направо», «грешные» же – «налево»; это естественно трансформируется в противопоставление верха низу – о чем судят по изображению «рая» и «ада» на иконах – «вот у нас икона есть – „Страшный Суд“: больше ста лиц. Рай наверху, ад внизу». Конкретным же содержанием эти понятия верха и низа, как правило, не наполняются: если известно, что «рай на небе», то «ад – неизвестно где»; а когда говорят, что «ад – могила» (ведь «могила – по-еврейски: ад»122), то не определяют местонахождения «рая». Гораздо определеннее у наших информантов выражается стремление подчеркнуть, что «рай» и «ад» располагаются не здесь, но в ином мире («рай на небе – всё на том свете, и ад, наверное, там где-нибудь») или, по крайней мере, помещаются на периферии, в огромном удалении от человеческого мира – по пословице: «рай – самый край: сиди и песни пой: ад – самый зад: на посылках замучают».

Предсказания будущего суда над человечеством, за которым последует раздельное существование «праведников» и «грешников», в целом довольно-таки схематичны и, переиначивая одни подробности своих источников, не передают другие, подменяя их более привычными для информантов поверьями. Однако именно это и свидетельствует о том, что древнерусское эсхатологическое предание не только известно, но и усвоено нашими информантами, сохраняясь среди них в типичном облике народного верования.

Таким образом, все существующие здесь концепции будущих судеб мира и человечества развиваются в кругу традиционной эсхатологической проблематики, реализуя собой те «наброски, возможности нескольких систем»123, которые заложены уже в самой старинной письменности. Поэтому образ будущего у русских старожилов Прибалтики неизменно оказывается сотканным из мотивов, образов и деталей, почерпнутых в основном из древнерусской литературной традиции124.

Последние времена

Острые вспышки ожиданий «конца света» и «страшного суда» свидетельствуют о том, какую важную роль играет эсхатология в русской культуре.