Глава III

Горячим ветром с тех времен,

Как Девадатта дал Закон,

Душ восходящих слабый стон

Доносится в Камакуру.

Сзади них сердитый крестьянин размахивал бамбуковым шестом. Это был зеленщик из касты арайнов, который выращивал овощи и цветы для города Амбалы, и Ким хорошо знал эту породу людей.

– Такой человек, – сказал лама, не обращая внимания на собак, – невежлив с незнакомцами, невоздержан на язык и немилосерден. Его поведение да послужит тебе предупреждением, ученик мой.

– Хо, бессовестные нищие! – орал крестьянин. – Ступайте прочь! Убирайтесь!

– Мы уходим, – ответил лама со спокойным достоинством, – мы уходим с этих неблагословенных полей.

– А если, – произнес Ким, глубоко вздыхая, – твой следующий урожай погибнет, пеняй на свой собственный язык.

Человек в смущении шаркал туфлями по земле.

– Вся округа кишит нищими, – начал он, как бы извиняясь.

– А почему ты решил, что мы будем просить у тебя милостыню, мали? – кольнул его Ким, употребив обращение, которое меньше всего нравится базарным зеленщикам. – Мы хотели только взглянуть вон на ту речку, за полем.

– Ну и речка! – фыркнул человек. – Из какого же вы города явились, если не умеете распознать прорытого канала? Он тянется прямо, как стрела, и я плачу за воду столько, словно это не вода, а расплавленное серебро. Там, дальше, рукав реки. Но если вам хочется пить, я могу вам дать воды… и молока тоже.

– Нет, мы пойдем к реке, – сказал лама, шагая дальше. – Молока и пищи, – пробормотал человек, глядя на странную высокую фигуру. – Мне не хочется навлечь беду на себя или свой урожай. Но в теперешнее тяжелое время столько нищих таскается…

– Заметь себе это, – обратился лама к Киму, – алый туман гнева побудил его произнести грубые речи. Но едва туман спал с его глаз, он стал учтивым и доброжелательным. Да будут благословенны его поля. Остерегайся слишком поспешно судить о людях, о земледелец!

– Я встречал святых, которые прокляли бы все твое добро, начиная от камней на очаге до самого хлева, – сказал Ким пристыженному человеку. – Ну разве он не мудр и не свят? Я его ученик.

Высокомерно задрав нос, он с величайшей важностью шагал через узкие межи.

– Нет гордости, – начал лама после некоторой паузы, – нет гордости у тех, что идут по Срединному Пути.

– Но ты сказал, что он низкой касты и неучтив.

– О низкой касте я не говорил, ибо как может быть то, чего на самом деле нет? Впоследствии он искупил свою неучтивость, и я позабыл об оскорблении. Кроме того, он, так же как и мы, привязан к Колесу Всего Сущего, но он не идет по пути освобождения. – Лама остановился у ручейка, текущего среди полей, и стал рассматривать выбитый копытами берег.

– Ну, и как же ты узнаешь свою Реку? – спросил Ким, садясь на корточки в тени высокого сахарного тростника. – Когда я найду ее, мне обязательно будет даровано просветление. Но я чувствую, что здесь не то место. О малейшая из текучих вод, если бы только ты могла мне сказать, где течет моя Река! Но будь благословенна за то, что ты помогаешь полям растить хлеба!

– Стой! Стой! – Ким подскочил и оттащил его назад. Желтая с коричневым полоска выскользнула из-под красноватых шуршащих стеблей на берег, протянула шею к воде, попила и затихла – то была большая кобра с неподвижными глазами без век.

– Палки нет, палки нет, – твердил Ким. – Сейчас отыщу и перебью ей хребет.

– Зачем? Она, подобно нам, находится в кругу Колеса; это – жизнь, восходящая или нисходящая, очень далекая от освобождения. Великое зло сотворила, должно быть, душа, воплотившаяся в такую форму.

– Я ненавижу всех змей, – сказал Ким. Никакое туземное воспитание не может искоренить ужас белого человека перед змеей.

– Пусть отживет свою жизнь. – Свернувшаяся кольцом змея зашипела и раздула шею. – Да ускорится твое освобождение, брат, – безмятежно продолжал лама. – Не знаешь ли ты случайно о моей Реке?

– В жизни не видывал такого человека, как ты, – прошептал ошеломленный Ким. – Неужели даже змеи понимают твою речь?

– Кто знает? – Лама прошел на расстоянии фута от поднятой головы кобры. Голова опустилась на пыльные кольца. – Пойдем! – позвал он через плечо.

– Ну нет! – сказал Ким. – Я обойду кругом.

– Пойдем! Она не укусит.

Ким на минуту заколебался. Лама подкрепил свое приказание какими-то монотонными китайскими текстами, которые Ким принял за заклинания. Повинуясь, он перепрыгнул через ручеек, а змея так и не шевельнулась.

– В жизни я не видывал такого человека, – Ким вытер пот со лба. – А куда мы теперь пойдем?

– Это тебе надо решать. Я старик, чужеземец, далеко ушедший от своей родины. Если бы вагон не наполнял мне голову грохотом дьявольских барабанов, я в нем поехал бы теперь в Бенарес… Но, поступая так, мы, пожалуй, пропустим Реку. Давай поищем другую речку.

Целый день бродили они по тем местам, где усердно возделываемая почва дает по три, даже по четыре урожая в год; бродили по плантациям сахарного тростника, табака, длинной белой редиски и капусты, сворачивая в сторону всякий раз, когда вдали сверкала вода; в полдень поднимали на ноги деревенских собак и сонные деревни, причем лама с невозмутимым простодушием отвечал на вопросы, сыпавшиеся градом.

Они ищут Реку – Реку чудодейственного Исцеления. Не знает ли кто-нибудь о такой Реке? Бывало, что люди смеялись над ним, но чаще слушали рассказ до конца, приглашали путников присесть в тени, выпить молока, поесть. Женщины повсюду были добры к ним, а маленькие дети, подобно всем детям в мире, то робки, то дерзки. Вечер застал их на отдыхе под главным деревом поселка, где дома были с земляными стенами и земляными крышами. Они беседовали со старшиной, когда скот возвращался с пастбища, а женщины готовили ужин. Они вышли за пределы огородов, опоясывающих Амбалу, и находились теперь среди хлебов, зеленеющих на протяжении многих миль.

Старшина, белобородый и приветливый старик, привык принимать незнакомцев. Он вытащил наружу веревочную постель для ламы, поставил перед ним горячую пищу, набил ему трубку и, когда вечернее моление в деревенском храме окончилось, послал за местным жрецом.

Ким рассказывал старшим из детей о величине и красоте Лахора, о путешествии по железной дороге и о городской жизни, а мужчины беседовали так же медлительно, как скот их жевал жвачку.

– Не могу я этого взять в толк, – сказал наконец старшина жрецу. – А ты как понимаешь его речи?

Лама, закончив свой рассказ, сидел, перебирая четки. – Он искатель, – ответил жрец, – страна полным-полна такими людьми. Вспомни того, который приходил в прошлом месяце, – факира с черепахой.

– Да, но тот человек – дело другое. Ему сам Кришна явился в видении и обещал ему рай без предварительного сожжения на погребальном костре, если он пойдет в Праяг. Этот человек не ищет ни одного из тех богов, которые известны мне.

– Успокойся. Он стар, пришел издалека, и он полоумный! – ответил гладко выбритый жрец. – Слушай, – он обернулся к ламе, – в трех косах к западу отсюда пролегает большая дорога в Калькутту!

– Но мне нужно в Бенарес… в Бенарес.

– И в Бенарес тоже. Она пересекает все реки по эту сторону Хинда. Теперь вот что я скажу тебе, святой человек: отдохни здесь до завтрашнего дня. Потом ступай по этой дороге, – он имел в виду Великий Колесный Путь[24], – и проверяй все реки, которые она пересекает, ибо, как я понимаю, твоя Река одинаково священна на всем своем протяжении, а не в одной какой-нибудь заводи или другом каком-нибудь месте. И тогда, если твоим богам будет угодно, ты наверняка достигнешь своего освобождения.

– Хорошо сказано, – предложение произвело сильное впечатление на ламу. – Мы начнем завтра же, и да снизойдет на тебя благословение за то, что ты указал моим старым ногам такую близкую дорогу. – За этой фразой последовало низкое певучее бормотанье на китайском языке. Даже жрец был потрясен, а старшина испугался, не заклинание ли это, притом враждебное. Но никто, взглянув на простодушное, оживленное лицо ламы, не мог бы долго подозревать его в чем-либо.

– Ты видишь моего челу? – сказал лама, погружая пальцы в табакерку, и со значительным видом взял понюшку. Он считал своим долгом отплатить любезностью за любезность.

– Вижу и слышу, – старшина скосил глаза в ту сторону, где Ким болтал с девочкой в голубом платье, которая подкладывала в огонь трещащий терновник.

– Он тоже ищет. Не Реку, а Быка. Да, Красный Бык на зеленом поле придет в некий день и возвеличит его. Я думаю, что он не совсем от мира сего. Он был послан мне неожиданно, чтобы помочь в этом искании, и зовут его Другом Всего Мира.

Жрец улыбнулся.

– Эй, Друг Всего Мира, поди сюда, – крикнул он в сторону резко пахнущих клубов дыма. – Кто ты такой?

– Ученик этого святого, – ответил Ким. – Он говорит, что ты бут.

– Разве буты могут есть? – сказал лама. – Некий астролог из города, название которого я позабыл…

– Это просто-напросто город Амбала, где мы провели прошлую ночь, – шепнул Ким жрецу.

– Да, так, значит, Амбала? Он составил гороскоп и заявил, что желание моего челы исполнится через два дня. Но как он толковал звезды, Друг Всего Мира?

Ким откашлялся и обвел глазами деревенских старцев. – Моя звезда предвещает войну, – торжественно ответил он. Кто-то засмеялся над оборванной фигуркой, важно развалившейся на кирпичной площадке под большим деревом. Но там, где туземец, присмирев, приник бы к земле, белая кровь Кима заставила его вскочить на ноги. – Да, войну, – подтвердил он.

– Это верное предсказание, – загремел чей-то густой голос, – на Границе, как мне известно, война никогда не кончается.

Это был старик, который в дни Восстания служил правительству, будучи туземным офицером только что сформированного кавалерийского полка. Правительство отдало ему хороший земельный участок в этой деревне, и, хотя расходы его сыновей, ныне тоже успевших стать седобородыми офицерами, почти разорили его, он все еще считался важным лицом. Английские чиновники, вплоть до помощников комиссаров, сворачивали с прямой дороги в сторону, чтобы нанести ему визит, и в этих случаях он надевал военную форму прежних дней и стоял прямо, как шомпол[25].

– Но это будет большая война – война восьми тысяч, – пронзительный голос Кима, удивляя его самого, перелетал через быстро собиравшуюся толпу.

– Красные мундиры[26] или наши полки? – старик говорил серьезно, словно расспрашивал равного себе. Тон его заставил толпу проникнуться уважением к Киму.

– Красные мундиры, – наудачу ответил Ким. – Красные мундиры и пушки.

– Но… но астролог ни слова об этом не говорил, – взволнованно воскликнул лама.

– А я знаю. Весть дошла до меня, ученика этого святого человека. Начнется война – война восьми тысяч красных мундиров. Их поведут из Пинди и Пешавара. Это точно.

– Мальчик слыхал базарные толки, – промолвил жрец. – Но он все время был у меня под боком, – возразил лама. – Как мог он узнать? Я же не знал!

– Из него выйдет хороший фокусник, когда старик помрет, – пробормотал жрец старшине. – Что это за невидаль такая?

– Знак! Дай мне знак! – внезапно загремел старый военный. – Если бы надвигалась война, мои сыновья сообщили бы мне о ней!

– Когда все будет готово, твоим сыновьям скажут об этом, не сомневайся. Но от твоих сыновей до человека, в руках которого эти дела, – неблизкий путь. – Ким увлекся игрой, потому что она напоминала ему о его опыте передачи писем, когда он, бывало, ради нескольких пайс притворялся, что знает больше, чем знал на самом деле. Но теперь он играл ради более высокой цели – только ради возбуждения игрока и ощущения своей власти. Он вздохнул и продолжал:

– Сам дай мне знак, старик. Разве подчиненные могут приказать восьми тысячам красных мундиров выступить в поход… да еще с пушками?

– Нет, – и опять старик сказал это так, словно Ким был ему ровней.

– Ты знаешь того, кто отдает приказы?

– Я видел его.

– И мог бы узнать его?

– Я знал его с тех пор, как он был офицером в артиллерии.

– Высокий человек. Высокий человек с черными волосами, а ходит он так, – Ким прошел несколько шагов связанной, деревянной походкой.

– Да. Но это всякий мог видеть.

Толпа слушала разговор, затаив дыхание.

– Это верно, – сказал Ким, – но я больше скажу. Теперь гляди. Сначала большой человек ходит вот так. Потом он думает так. – Ким провел указательным пальцем по лбу, а потом вниз, до угла челюсти. – Потом вот так крутит себе пальцы. Потом сует свою шляпу под левую мышку. – Ким, копируя эти движения, стоял как аист.

Старик, оцепеневший от изумления, глубоко вздохнул, а по толпе пробежала дрожь.

– Так… так… так… Но что он делает, когда собирается отдавать приказ?

– Он трет себе затылок, вот так. Потом упирается пальцем в стол и чуть-чуть посапывает носом. Потом говорит: «Пошлите такой-то и такой-то полк. Вызовите такие-то пушки».

Старик стал навытяжку и отдал честь.

– Ибо, – Ким стал переводить на местное наречие приказы, услышанные им из туалетной комнаты в Амбале, – ибо, говорит он, мы давно обязаны были это сделать. Это не война, это карательная экспедиция. Чхх!

– Довольно! Я верю. Таким я видел его во время сражений. Видел и слышал. Это он!

– Я не видел сражений, – Ким перешел на вдохновенное бормотанье бродячих гадателей. – Я видел это во мраке. Сначала пришел человек, чтобы все разъяснить. Потом приехали всадники. Потом пришел он и стал в кругу света. Остальное было, как я уже сказал. Ну, старик, правду я говорил?

– Это он. Без всякого сомнения, он.

Толпа испустила долгий, трепетный вздох, глядя то на старика, который продолжал внимательно слушать, то на оборванного Кима, стоявшего на фоне пурпурной зари.

– Не говорил ли я, не говорил ли, что он из другого мира? – гордо воскликнул лама. – Он – Друг Всего Мира! Он – Друг Звезд!

– Ну, нас-то это не касается, – громко заявил какой-то человек. – Эй ты, юный предсказатель, если дар твой всегда при тебе, так вот у меня есть корова, пестрая с красными пятнами. Может, она сестра твоего Быка, почем я знаю…

– А мне-то что? – сказал Ким. – Моим звездам нет дела до твоей скотины.

– Нет, но она сильно занемогла, – вмешалась одна женщина. – Мой муж – настоящий буйвол, не худо бы ему получше выбирать слова. Скажи мне, поправится она или нет?

Будь Ким обыкновенным мальчиком, он стал бы продолжать игру, но нельзя в течение тринадцати лет жить в Лахоре, знать всех факиров у Таксалийских ворот и не понимать человеческой природы.

Жрец с некоторой горечью искоса поглядел на него и улыбнулся сухой, враждебной улыбкой.

– Разве в деревне нет духовного лица? А мне казалось, я только что видел великого жреца, – воскликнул Ким.

– Да, но… – начала женщина.

– Но вы с мужем надеялись, что корову вылечат за горсточку благодарностей. – Удар попал в цель: супруги слыли самой скупой парой в деревне. – Нехорошо обманывать храмы. Подари своему жрецу молодого теленка, и, если только боги не разгневались окончательно, она будет давать молоко через месяц.

– Ты отлично научился просить милостыню, – одобрительно промурлыкал жрец. – За сорок лет не достичь большего. Надо думать, старик разбогател благодаря тебе.

– Немного муки, немного масла, горсточка кардамона, – ответил Ким, покрасневший от похвалы, но по-прежнему осторожный, – разве через это разбогатеешь? И ты видишь, что он полоумный. Но мне это на пользу, по крайней мере, я изучаю Путь.

Он знал, о чем говорят между собой факиры у Таксалийских ворот, и даже подражал интонациям их бессовестных учеников.

– А что, он и вправду ищет, о чем говорит, или это просто предлог для прикрытия других целей? Может, он ищет сокровища?

– Он сумасшедший, настоящий сумасшедший. Вот и все.

Тут старый военный, прихрамывая, выступил вперед и спросил, не пожелает ли Ким воспользоваться его гостеприимством на эту ночь. Жрец посоветовал мальчику согласиться, но настоял на том, что честь принимать у себя ламу принадлежит храму, на что лама простодушно улыбнулся. Ким перевел глаза с одного на другого и сделал надлежащие выводы.

– Где деньги? – шепнул он, отводя ламу в неосвещенное место.

– У меня на груди. Где им еще быть?

– Дай их мне. Дай потихоньку и поскорей.

– Но зачем? Ведь тут не нужно покупать билетов.

– Я твой чела или нет? Разве я не оберегаю тебя и не помогаю тебе на дорогах? Дай мне деньги, и на рассвете я верну их.

Он просунул руку за кушак ламы и вынул кошелек.

– Пусть так… пусть так, – старик кивнул. – Этот мир велик и страшен. Не знал я, что в нем живет столько людей. Наутро жрец казался очень сердитым, а лама был вполне доволен. Ким же провел интереснейший вечер со стариком, который вытащил свою кавалерийскую саблю и, раскачивая ее на худых коленях, рассказывал всякие истории о Восстании и молодых капитанах, вот уже тридцать лет покоившихся в могилах, покуда Ким не уснул.

– В этой местности, должно быть, очень хороший воздух, – говорил лама. – Я по-стариковски сплю очень чутко, но прошлую ночь спал как убитый еще долго после рассвета. Я и сейчас какой-то заспанный.

– Выпей глоток горячего молока, – сказал Ким, частенько дававший лекарства такого рода знакомым курильщикам опиума. – Пора нам снова в путь.

– В тот длинный путь, что пересекает все реки Хин-да, – весело сказал лама. – Пойдем. Но как думаешь, чела, чем нам отблагодарить этих людей, и особенно жреца, за их великую доброту? Правда, они бут-парасты, но в других жизнях, быть может, достигнут просветления. Не пожертвовать ли рупию на храм? Фигура, которая там стоит, всего только камень, покрытый красной краской, но мы всегда должны выражать признательность человеческому сердцу, если оно проявляет доброту. – Святой человек, ты когда-нибудь совершал путь в одиночку? – Ким бросил на него зоркий взгляд, как у тех индийских ворон, что суетились на полях.

– Конечно, дитя, от Кулу до Патханкота, от Кулу, где умер мой первый чела. Когда люди делали нам добро, мы их отдаривали, и повсюду в Горах все были благожелательны к нам.

– В Хинде – дело другое, – сухо проговорил Ким. – Боги их многоруки и лукавы. Оставь их в покое.

– Я провожу тебя немного, Друг Всего Мира, тебя и твоего желтолицего. – Старый военный трясся на худом кривоногом пони по деревенской улице, окутанной утренним туманом. – Прошлая ночь подарила много воспоминаний моему старому сердцу, и это было благословением для меня. Действительно, пахнет войной. Я чувствую ее запах. Смотри! Я взял с собой меч.

Длинноногий, он сидел на низенькой лошаденке, положив руку на рукоятку большого меча, висевшего сбоку, и свирепо глядел поверх плоской равнины куда-то на север.

– Скажи мне еще раз, каким он явился тебе в видении? Полезай сюда, садись позади меня. Лошадь может везти двоих.

– Я ученик этого святого, – сказал Ким, когда они проехали деревенскую околицу. Крестьяне, казалось, были огорчены тем, что расстались с ними, но жрец попрощался с ними холодно и сдержанно. Он зря потратил опиум на человека, при котором не было денег.

– Хорошо сказано. Я не слишком привык к святым, но почитать старших всегда хорошо. В теперешнее время почтения не встретишь… Даже когда комиссар-сахиб приезжает посетить меня. Но зачем же тому, чья звезда приведет его к войне, следовать за святым человеком?

– Но он действительно святой человек, – серьезно ответил Ким. – Святой и в правдивости своей, и в речах, и в поступках. Он не похож на других. В жизни я не видел такого человека. Мы не гадатели, не фокусники и не нищие.

– Ты-то нет, это я вижу. Но того я не знаю. Однако шагает он хорошо.

Ранняя утренняя свежесть бодрила ламу, и он шел легко, широкими верблюжьими шагами. Он глубоко погрузился в созерцание и машинально постукивал четками.

Они двигались по изборожденной колеями, истоптанной дороге, извивавшейся по равнине между большими темно-зелеными манговыми рощами. На востоке тянулась призрачная цепь увенчанных снегами Гималаев. Вся Индия работала на полях под скрип колодезных колес, крики пахарей, шагающих позади волов, и карканье ворон. Даже пони оживился под влиянием обстановки и чуть не затрусил, когда Ким положил руку на стременной ремень.

– Я жалею, что не пожертвовал рупии на храм, – промолвил лама, добравшись до восемьдесят первого – и последнего – шарика своих четок.

Старый военный проворчал что-то себе в бороду, и лама тут только заметил его присутствие.

– Так ты тоже ищешь Реку? – спросил он, обернувшись. – Теперь настали другие времена, – прозвучал ответ. – На что нужна река, кроме как на то, чтобы черпать из нее воду перед закатом солнца? Я еду показать тебе ближний путь к Великой Дороге.

– Это любезность, которую следует запомнить, о доброжелательный человек! Но к чему этот меч?

Старый военный казался пристыженным, как ребенок, пойманный за игрой в переодеванье.

– Меч, – повторил он, трогая оружие. – О, это просто моя причуда, стариковская причуда! Правда, полиция приказала, чтобы по всему Хинду ни один человек не смел носить оружие, но, – внезапно развеселившись, он хлопнул ладонью по рукоятке меча, – все констебли[27] в округе – мои знакомцы.

– Это нехорошая причуда, – проговорил лама. – Какая польза убивать людей?

– Очень маленькая, насколько мне известно, но если бы злых людей время от времени не убивали, безоружным мечтателям плохо пришлось бы в этом мире. Я знаю, что говорю, поскольку видел, как вся область к югу от Дели была залита кровью.

– Что же это было за безумие?

– Одни боги знают – боги, пославшие его на горе всем. Безумие овладело войсками, и они восстали против своих начальников. Это было первое из зол и поправимое, если бы только люди сумели удержать себя в руках. Но они принялись убивать жен и детей сахибов. Тогда из-за моря прибыли сахибы и призвали их к строжайшему ответу.

– Слух об этом, кажется, дошел до меня однажды, много лет тому назад. Помнится, этот год прозвали Черным Годом.

– Какую же ты вел жизнь, если не знаешь о Черном Годе? Нечего сказать, слух! Вся земля знала об этом и сотрясалась.

– Наша земля сотрясалась лишь раз – в тот день, когда Всесовершенный достиг просветления.

– Хм! Я видел, как сотрясался Дели, а Дели – центр Вселенной.

– Так, значит, они напали на женщин и детей? Это было злое дело, за совершение которого нельзя избегнуть кары.

– Многие стремились к этому, но с очень малым успехом. Я служил тогда в кавалерийском полку. Он взбунтовался. Из шестисот восьмидесяти сабель остались верны своим кормильцам, как думаешь, сколько? Три. Одним из троих был я.

– Тем больше твоя заслуга.

– Заслуга! В те дни мы не считали это заслугой. Все мои родные, друзья, братья отступились от меня. Они говорили: «Время англичан прошло. Пусть каждый сам для себя отвоюет небольшой кусок земли». Я толковал с людьми из Собранна, Чилианвалы, Мудки и Фирозшаха[28]. Я говорил: «Потерпите немного, и ветер переменится. Нет благословения таким делам». В те дни я проехал верхом семьдесят миль с английской мем-сахиб и ее младенцем. (Эх! Вот был конь, достойный мужчины!) Я довез их благополучно и вернулся к своему начальнику – единственному из наших пяти офицеров, который не был убит. «Дайте мне дело, – сказал я, – ибо я отщепенец среди своего рода, и сабля моя мокра от крови моего двоюродного брата». А он сказал: «Будь спокоен. Впереди еще много дел. Когда это безумие кончится, будет тебе награда».

– Да, когда безумие кончается, обязательно следует награда, не так ли? – пробормотал лама как бы про себя. – В те дни не вешали медалей на всех, кому случайно довелось услышать пушечный выстрел. Нет! Я участвовал в девятнадцати регулярных сражениях, в сорока шести кавалерийских схватках, а мелких стычек и не счесть. Девять ран я ношу на себе, медаль, четыре пряжки и орденскую медаль, ибо начальники мои, которые теперь вышли в генералы, вспомнили обо мне, когда исполнилось пятьдесят лет царствования Кайсар-э-Хинда, и вся страна ликовала. Они сказали: «Дайте ему орден Британской Индии». Теперь я ношу его на шее. Я владею моим джагиром; государство пожаловало его мне, это подарок мне и моим потомкам. Люди старых времен – ныне они комиссары – навещают меня… Они едут верхом между хлебами, высоко сидя на конях, так что вся деревня видит их; мы вспоминаем о прежних схватках и обо всех погибших. – А потом? – промолвил лама.

– О, потом они уезжают, но не раньше, чем их увидит вся деревня.

– А что ты будешь делать потом?

– Потом я умру.

– А потом?

– Это пусть решают боги. Я никогда не надоедал им молитвами, не думаю, чтобы они стали надоедать мне. Слушай, я за долгую свою жизнь заметил, что тех, кто вечно пристает к всевышним с жалобами и просьбами, с ревом и плачем, боги спешно призывают к себе, подобно тому как наш полковник вызывал к себе невоздержанных на язык деревенских парней, которые слишком много болтали. Нет, я никогда не надоедал богам. Они это помнят и уготовят мне спокойное местечко, где я уберу подальше свою пику и буду поджидать своих сыновей; их у меня целых трое… все рисалдар-майоры… служат в полках.

– И они тоже, привязанные к Колесу, будут переходить от жизни к жизни, от отчаяния к отчаянию, – тихо промолвил лама, – горячие, беспокойные, требовательные.

– Да, – засмеялся старый военный. – Трое рисалдаров в трех полках. Они, пожалуй, охотники до азартных игр, но ведь и я такой же. Им надо хороших коней, а теперь уж не приходится уводить коней так, как в прежние дни уводили женщин. Ну что ж, мое поместье может оплатить все это. Ты что думаешь? Ведь это – хорошо орошенный клочок земли, но мои люди надувают меня. Я не умею просить иначе, как с помощью острия пики. Уф! Я сержусь и проклинаю их, а они притворно каются, но я знаю, что у меня за спиной они зовут меня беззубой старой обезьяной.

– Разве ты никогда не желал чего-нибудь другого?

– Еще бы, конечно, тысячу раз! Вновь иметь прямую спину, хорошо сгибающееся колено, быструю руку и острый глаз, и все то лучшее, что есть в мужчине. Обылые дни, прекрасные дни моей силы!

– Эта сила есть слабость.

– Так оно действительно и вышло, но пятьдесят лет тому назад я доказал бы противное, – возразил старый воин, вонзая острый край стремени в худой бок пони.

– Но я знаю Реку Великого Исцеления.

– Я столько выпил воды из Ганга, что со мной чуть водянка не сделалась. Все, что он мне дал, – это расстройство желудка, а силы никакой.

– Это не Ганг. Река, которую я знаю, смывает все грехи. Кто причалит к ее дальнему берегу, тому обеспечено освобождение. Я не знаю твоей жизни, но лицо твое – лицо почтенного и учтивого человека. Ты держался своего пути, соблюдая верность в то время, когда это было трудным делом, в тот Черный Год, о котором я сейчас припоминаю другие рассказы. А теперь вступи на Срединный Путь, который есть путь к освобождению. Прислушайся к Всесовершенному Закону и не гонись за мечтами.

– Так говори же, старик, – военный улыбнулся, слегка поклонившись. – Все мы в нашем возрасте становимся болтунами.

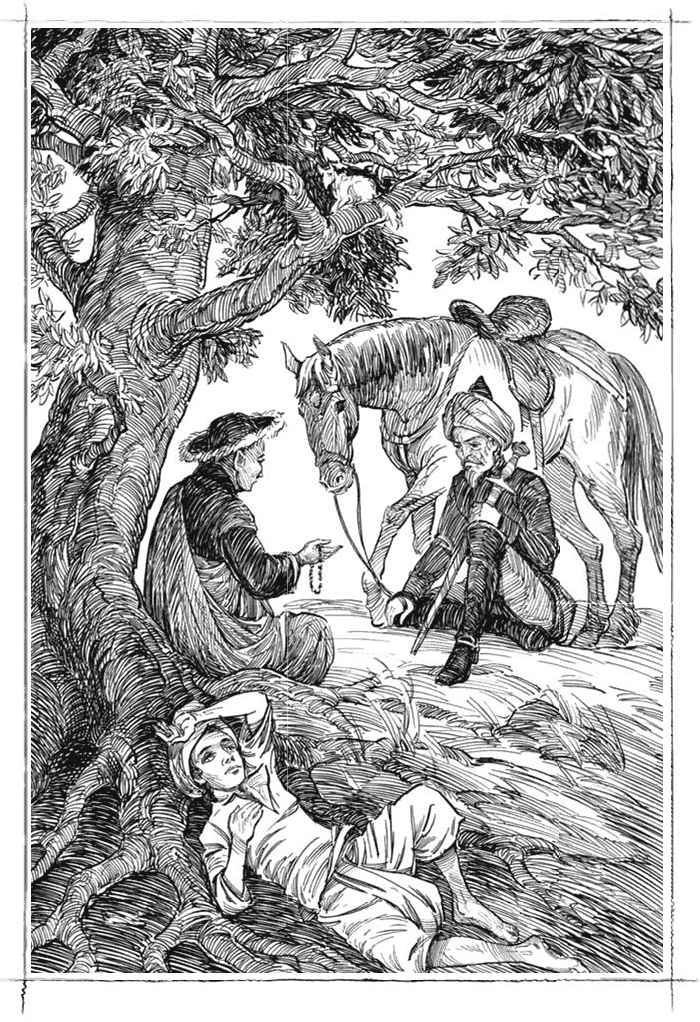

Лама уселся под манговым деревом, тень от листвы которого клетчатой тканью падала на его лицо; военный, выпрямившись, сидел верхом на пони, а Ким, убедившись, что поблизости нет змей, улегся между развилинами скрюченных корней.

Насекомые усыпляюще жужжали под горячими лучами солнца, ворковали голуби, сонно гудели колодезные колеса над полями. Лама начал говорить медленно и выразительно. Спустя десять минут старый воин слез с пони, чтобы лучше слышать, как он объяснял, и уселся на землю, обмотав повод вокруг запястья. Голос ламы срывался, паузы между периодами удлинялись. Ким был занят наблюдением за серой белкой. Когда маленький сердитый комочек меха, плотно прижавшийся к ветке, исчез, и проповедник, и слушатель крепко спали. Резко очерченная голова старого воина покоилась у него на руке, голова ламы, запрокинутая назад, опиралась о древесный ствол и на его фоне казалась вырезанной из желтой слоновой кости.

Какой-то голый ребенок неожиданно приковылял к ним и, во внезапном порыве почтения, торжественно поклонился ламе – но ребенок был такой низенький и толстый, что свалился набок, и Ким расхохотался при виде его раскоряченных пухлых ножек. Ребенок, испуганный и возмущенный, громко разревелся.

– Хай! Хай! – вскричал военный, вскакивая на ноги. – Что такое? Какой приказ?.. Да это… ребенок! А мне приснилось, что пробили тревогу. Маленький… маленький… не плачь. Неужели я спал? Поистине, это неучтиво.

Старый воин слез с пони, чтобы лучше слышать, как лама объяснял, и уселся на землю, обмотав повод вокруг запястья.

– Страшно! Боюсь! – ревел ребенок.

– Чего бояться? Двух стариков и мальчика? Какой же из тебя выйдет солдат, маленький принц?

Лама тоже проснулся, но, не обращая внимания на ребенка, стучал четками.

– Что это такое? – произнес ребенок, не докончив вопля. – Я никогда не видал таких штучек. Отдай их мне.

– Ага, – улыбаясь, проговорил лама и, свернув четки петлей, проволок их по траве.

Вот кардамона целая горсть,

Вот масла кусок большой.

Вот и пшено, и перец, и рис –

Поужинать нам с тобой.

Ребенок взвизгнул от восторга и схватил темные блестящие шарики.

– Охо! – проговорил старый военный. – Где же ты выучился этой песенке, ты, презирающий мир?

– Я слышал ее в Патханкоте, сидя на чьем-то пороге, – смущенно ответил лама. – Хорошо быть добрым к детям. – Помнится, до того как сон одолел нас, ты сказал мне, что брак и деторождение затемняют истинный свет, что они – камни преткновения на Пути. А разве в твоей стране дети с неба падают? Разве петь им песенки не противоречит Пути?

– Нет человека вполне совершенного, – серьезно ответил лама, поднимая четки. – Теперь беги к своей матери, малыш.

– Вы только послушайте его! – обратился военный к Киму. – Ему стыдно, что он позабавил ребенка. В тебе пропадает хороший отец семейства, брат мой. Эй, дитя! – он бросил ребенку пайсу. – Сласти всегда сладки. – И когда малыш умчался прочь, залитый солнечным светом, он сказал: – Они растут и становятся мужчинами. Святой человек, я сожалею, что заснул в середине твоей проповеди. Прости меня.

– Оба мы старики, – проговорил лама. – Вина моя. Я слушал твои речи о мире и его безумии, и одна вина повлекла за собой другую.

– Вы только послушайте его! Какой будет ущерб твоим богам, если ты поиграешь с ребенком? А песенка была отлично спета. Едемте дальше, и я спою тебе старую песню о Никал-Сейне у врат Дели.

Они выбрались из-под сумрака манговой рощи, и высокий пронзительный голос старика зазвенел над полями. В чередованиях протяжных воплей развертывалась история Никал-Сейна; эта песня поется в Пенджабе и ныне. Ким был в восторге, а лама слушал с глубоким интересом.

– Ахи! Никал-Сейн погиб, он погиб у врат Дели! Пики Севера, мстите за Никал-Сейна. – Дрожащим голосом старик пропел песню до конца, плашмя хлопая саблей по крупу пони, чтобы подчеркнуть трели. – А теперь мы дошли до Большой Дороги, – сказал он, выслушав похвалы Кима, поскольку лама хранил выразительное молчание. – Давно уже я не ездил этим путем, но речи твоего мальчика взбодрили меня. Видишь, святой человек, вот он, Великий Путь, хребет всего Хинда. Почти на всем его протяжении, так же, как и здесь, растут четыре ряда деревьев. По среднему проезду – он весь вымощен – повозки движутся быстро. Когда еще не было железных дорог, сахибы сотнями ездили здесь туда и обратно. Теперь тут встречаются почти одни крестьянские телеги. Слева и справа дорога попроще, для возов, – тут возят зерно, хлопок, дрова, корм для скота, известь и кожи. Человек едет здесь без опаски, так как через каждые несколько косов имеется полицейский участок. Полицейские все воры и вымогатели (я сам охотно обошел бы их дозором с кавалерией – с отрядом молодых новобранцев под командой строгого начальника), но они по крайней мере не допускают соперников. Тут проходят люди всех родов и всех каст. Гляди! Брахманы и чамары, банкиры и медники, цирюльники и банья, паломники и горшечники – весь мир приходит и уходит. Для меня это как бы река, из которой меня вытащили, как бревно после паводка.

В самом деле, Великий Колесный Путь представляет собой замечательное зрелище. Он идет прямо, неся на себе густую подвижную индийскую толпу на протяжении полутора тысяч миль. Река жизни, не имеющая себе равных во всем мире. Путники смотрели вдаль на ее обнесенную зелеными арками, усеянную пятнами тени перспективу, на эту белую широкую полосу, испещренную медленно движущимися людьми, и на двухкомнатный дом полицейского участка, стоявший напротив.

– Кто это, вопреки закону, носит оружие? – смеясь, окликнул их полицейский, заметив меч у военного. – Разве полиции не хватает, чтобы искоренять преступников?

– Я из-за полиции-то и купил его! – прозвучал ответ. – Все ли благополучно в Хинде?

– Все благополучно, рисалдар-сахиб.

– Я, видишь ли, вроде старой черепахи, которая высовывает голову на берег, а потом втягивает ее обратно. Да, это путь Хиндустана. Все люди проходят этой дорогой… – Сын свиньи, разве немощеная сторона дороги для того сделана, чтобы ты себе спину на ней чесал? Отец всех дочерей позора и муж десяти тысяч развратниц, твоя мать предавалась дьяволу и этому выучилась у матери своей, тетки твои в семи поколениях все были безносые!.. А сестра твоя… Чья совиная глупость[29] велела тебе ставить свои повозки поперек дороги? Колесо сломалось? Вот проломлю тебе голову, тогда и ставь их рядышком – на досуге! Голос и пронзительный свист хлыста доносились из-за столба пыли в пятидесяти ярдах[30] от путников, где сломалась какая-то повозка.

Тонкая, высокая катхиаварская кобыла с пылающими глазами и ноздрями, фыркая и дрожа, вылетела из толпы, и всадник направил ее поперек дороги в погоню за вопящим возчиком. Всадник был высок и седобород, он сидел на почти обезумевшей лошади, словно составляя с ней одно целое, и привычно хлестал на скаку свою жертву. Лицо старика засияло гордостью.

– Сын мой! – отрывисто произнес он и, натянув поводья, постарался надлежащим образом изогнуть шею своего пони.

– Как смеют меня избивать в присутствии полиции? – кричал возчик. – Правосудие! Я требую правосудия!..

– Как смеет преграждать мне путь визгливая обезьяна, которая опрокидывает десять тысяч мешков под носом у молодой лошади?.. Так можно кобылу испортить! – Он прав. Он прав. Но она отлично слушается седока, – сказал старик.

Возчик укрылся под колесами своей повозки и оттуда угрожал обидчику страшной местью.

– Крепкие парни твои сыновья, – заметил полицейский, безмятежно ковыряя в зубах.

Всадник в последний раз изо всех сил ударил хлыстом и подъехал легким галопом.

– Отец! – он остановился в десяти ярдах и спешился. Старик в одно мгновение соскочил со своего пони, и они обнялись, как это принято на Востоке.