Погребальное искусство этрусков

На росписях этрусских гробниц, высеченных в скалах Тарквинии, под Римом, мертвые веселятся на своем вечном пиру.

520 г. до н. э.

Как пишет английский писатель Д.Г. Лоуренс в книге «По следам этрусков», «сама смерть была для этрусков всего лишь приятным продолжением жизни – с украшениями, вином и танцами под аккомпанемент флейт». Росписи гробниц донесли до нас представления этрусков о счастье. В то же время это свидетельство обычаев народа, язык которого до сих пор нам непонятен. А еще – редчайший образец живописного искусства IV в. до н. э. доримской эпохи, ведь, за исключением вазописи, греческая живопись почти не сохранилась.

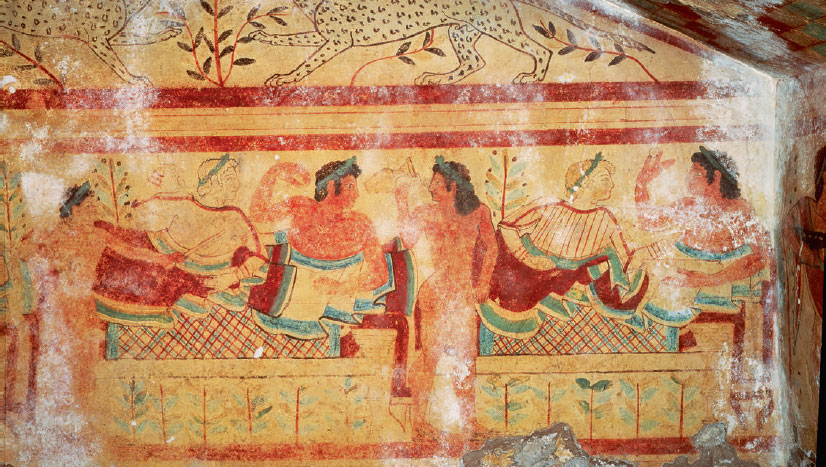

На самой поразительной фреске в гробнице Леопардов на центральной стене с исключительной тонкостью нарисованы пирующие в роскошных одеяниях и украшениях.

Обнаруженная в 1875 г. гробница Леопардов (вторая половина V в. до н. э.) поражает фресками, удивительными по свежести красок и изысканности рисунка. Прямоугольное пространство перекрыто ложным двускатным сводом с разноцветным шахматным узором. На центральной стене над сценой погребального пира изображены мордами друг к другу два леопарда с открытыми пастями. А ниже наслаждаются трапезой полулежащие мужчины и женщины. Челядь разливает вино, музыканты (справа) играют на двойном авлосе и кифаре. Этот шедевр ценен и как источник информации об обычаях этрусков.

Однако этрусское фигуративное искусство не сводится лишь к погребальной живописи. Скульптуры из гробниц, как и знаменитый саркофаг Супругов (в мире известны три его версии), также являются ценными свидетельствами, приоткрывающими мир древних этрусков.

Этот терракотовый саркофаг должен был хранить пепел супружеской четы; мужская и женская фигуры полулежат на ложе с блаженными улыбками. На других саркофагах изображены – с куда более горьким реализмом – пирующие правители, заплывшие жиром: римляне видели в этом признаки упадка этрусков. Полосатые покрывала на подушках, заостренные башмаки и женские украшения многое говорят об этрусском быте.

Излюбленный мотив художников, расписывавших этрусские гробницы, – пир в честь умершего. В начале V в. до н. э., когда этрусское искусство достигло расцвета, центральную стену погребальной камеры украшали сцены пира, а на боковых стенах изображали игры и танцы. Один из шедевров этого периода – гробница Триклиния в Тарквинии: игры, музыка и танцы посреди сада цветущих кустов, на которых расселись всевозможные птицы; музыканты, танцоры, танцовщицы (у них более светлые лица) чередуются в зажигательной пляске. Хотя персонажи еще изображены в профиль (а глаз – в фас!), как требовала древняя традиция, передача движения, цветовая палитра и рисунок, подчеркнутый уверенным черным контуром, поражают своим совершенством. Распространенный мотив пира – не просто украшение стен и не горестное напоминание о земных радостях, поскольку этруски верили, что в потустороннем мире жизнь продолжается в том же виде, что и на земле. Это одновременно и воспроизведение погребального пира, и утверждение бессмертия (счастливого), и помощь покойному в материальном сохранении жизни после смерти. И лишь когда наметился упадок этрусской цивилизации, на стенах гробниц среди пирующих появились боги подземного мира. Но это пиршественное великолепие было привилегией тех, у кого хватало средств на украшение своих могил; в Тарквинии расписано всего 2 % гробниц.

Свидетельствуя об обратном этрусском влиянии на греков периода архаики, гробница Ныряльщика в Пестуме подхватывает тему погребального пира, характерного для Тарквинии. Но разница очевидна: пары здесь составлены только из мужчин. Греки, исключая женщин из общественной жизни, предпочитали изображать союзы зрелых мужчин и юношей в пору ученичества. В этой преисполненной неги сцене беседу и возлияния сопровождают музыка и поэзия – эти два искусства нашли отражение на других стенах гробницы. Необычное использование чаш (киликов) пирующими – это игра коттаб, которая была популярна и у этрусков, и у греков: надо было метнуть невыпитые капли вина в подвешенную чашу, произнося имя любимого человека; если капли попадали в цель, это было добрым знаком для влюбленного!

Летом 1968 г. итальянский археолог Марио Наполи, работавший на раскопках в Пестуме (античной Посейдонии), обнаружил в 2 км от основных объектов города гробницу. Она датируется началом V в. до н. э. и прославилась прежде всего необычным изображением на внутренней стороне крышки: человек, прыгающий вниз с архитектурного возвышения в воду. Не отказываясь от гипотезы, что это символ «прыжка в неизвестность», археологи допускают менее метафизическую трактовку: художник отдал должное атлетическим способностям покойного. Но ныряет он или готовится покинуть земной мир и низринуться в потусторонний, этот человек бросается в зеркало вод с решимостью, которая вызывает восхищение. В этом он близок атлетам, встречавшимся раньше в гробницах Тарквинии.

Этруски, проживавшие примерно в VIII–III вв. до н. э. в Средней Италии (Лации и Тоскане), до сих пор остаются загадочным народом, происхождение и обычаи которого покрыты тайной, а язык не расшифрован. Их цивилизация стремительно расцвела в конце VIII – начале VII в. до н. э., достигнув апогея в VI в. до н. э. Но к середине III в. до н. э. этруски были ассимилированы римлянами. Украшения, саркофаги и фрески, найденные в этрусских гробницах, являются главным свидетельством культуры, пронизанной жизнелюбием и страстью к роскоши.

Этрусские художники пользовались техникой фрески – они писали по влажной штукатурке толщиной ок. 2 см, которую клали на отполированную стену. Штукатурку готовили из глины и извести, иногда смешанных с мельчайшими волокнами торфа. До работы красками художник, вероятно, процарапывал рисунок чем-то острым. Краски растворялись веществом с клеящими свойствами, например смолой или яичным желтком, что помогало им схватываться с влажной основой. Краски были растительного или минерального происхождения: желтая – из охры, белая и черная – из известняка и угля, красная – из окиси железа или охры, синяя – из ляпис-лазури. Подобная техника обеспечила сохранность живописи в закрытых помещениях. Но в XX в. гробницу открыли для посещения, и изменение микроклимата привело к значительным ее повреждениям.