Глава 1 Становление

1912 год был благоприятным для европейской классической музыки. Клод Дебюсси написал балет «Игры», который был в следующем году поставлен дягилевским «Русским балетом»; Дебюсси чуть ли не в одиночку восстановил репутацию Парижа как места создания новой музыки. Игорь Стравинский, русский, работавший в Париже, взбудоражил артистические круги своей музыкой к «Жар-птице» и «Петрушке», также поставленным «Русским балетом», и работал над «Весной священной», чьи внутренние ритмы, диссонансы и распадающаяся форма скоро утвердили его как выдающегося композитора-модерниста. В Берлине состоялась премьера экспрессионистского шедевра Арнольда Шёнберга «Лунный Пьеро» – эта причудливая комбинация кабаре и жесткой диссонансной полифонии нашла горячий и благодарный отклик у многочисленных первых слушателей и победным шествием пошла по Европе.

Наоборот, в США в музыкальной жизни по-прежнему преобладала традиция европейского XIX века. Многие профессиональные композиторы Америки, пройдя обучение в Германии у Йозефа Райнбергера или у Ханса Пфицнера, вернулись, чтобы на веки вечные сохранить музыкальные формы и средства выражения, которым там научились. Иные, как Артур Фаруэлл, подмешали к тому, чему научились за границей, имитацию звуков исконной американской культуры. Фаруэлл начинал создавать свои сочинения в европейском стиле, а потом пришел к более строгим и ясным созвучиям и ритмам, подчеркнуто отдалившись от европейской традиции. При этом он и его друзья-«индианисты», несмотря на добрые намерения, паразитически эксплуатировали исконную американскую культуру; такая экзотичность была чрезвычайно вредна. А Чарльз Айвз, величайший американский композитор начала ХХ века, хотя и создал свои основные произведения в течение двух первых десятилетий этого века, был почти никому не известен: работал в страховом бизнесе, а музыку писал в свободное время. Его сочинения не доходили до слушателей до конца 1920-х – начала 1930-х годов.

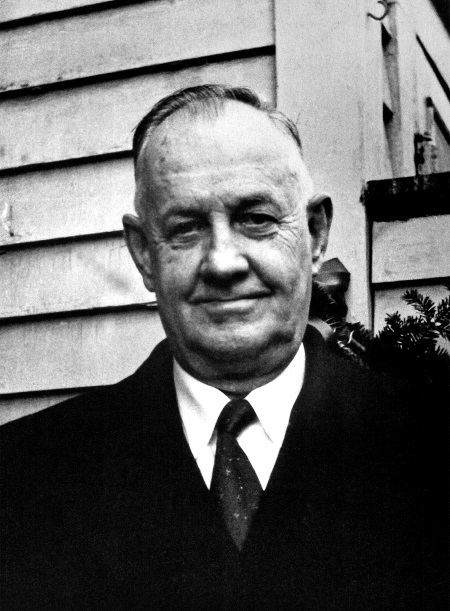

Джон Милтон Кейдж. Конец 1930-х или 1940-е

Если в области так называемой серьезной музыки Америка оставалась в тени Европы, то страна как таковая в первом десятилетии ХХ века сделала огромный шаг вперед. В эпоху прогресса Америка утвердилась в мире как влиятельная сила. Именно Америка начала заниматься социальными проблемами, такими, как условия труда для женщин и детей, прожиточный минимум, избирательное право для женщин. Это было время, когда ученые обратили внимание на оптимизацию труда. Фордизм сделал производимые товары доступными для заводских рабочих, но также, без сомнения, превратил этих рабочих в бесправные шестеренки, функционирующие разобщенно и анонимно как часть огромного организма из плоти, крови, жил и костей. Тейлоризм создал сеть управляющих среднего звена, отчужденных от тех, кто стоит ниже, а управляющие, стоявшие над ними, соответственно, были отчуждены от них. Эти методы все больше и больше применялись также и в правительстве. Все это сделало Америку более эффективной, более процветающей страной, но многих заставило почувствовать себя в каком-то смысле недолюдьми. Только начало Первой мировой войны и несколько запоздалое решение Америки вступить в нее заставило страну сплотиться на основе фундаментальных ценностей морали и демократии.

Родину Кейджа, штат Калифорния, сформировало именно это время, а кроме того, условия, совершенно не похожие на все то, что было в центрах политики и власти на другом, восточном, берегу, за три тысячи миль от нее. Ее обширность – почти вдвое больше Великобритании – обусловила неоднородность населения, усугублявшаяся большим количеством иммигрантов, особенно из Азии, чье присутствие создавало добавочную культурную напряженность. Благодаря близости Мексики на юге и многочисленным испаноязычным жителям в Калифорнии росла осведомленность о социальной несправедливости режима Диаса накануне мексиканской революции; несколько выдающихся мексиканских революционеров в 1910-е годы жили и работали в Лос-Анджелесе; их поддерживали социалисты и анархисты. В целом Калифорния страдала от коррупции политиков и затянувшейся борьбы интересов за и против объединения[8]. В такой среде индивидуальные голоса были малодейственны и никакой курс, никакие действия не казались правильными.

Такой парадоксальной была ситуация в Южной Калифорнии, когда 5 сентября 1912 года родился Кейдж – в городе Лос-Анджелесе, который в то время начинал соперничать с Сан-Франциско за престиж и влияние[9]. Парадоксальность распространилась даже на родителей и прародителей Кейджа. Его отец Джон Милтон Кейдж был свободный изобретатель; добродушный, рассеянный, слегка безумный, Кейдж-старший соединял в себе изобретательский дух поиска и явное недоверие к интеллектуальному отображению его результатов. (Он написал работу, в которой утверждал, что теории Эйнштейна можно сформулировать гораздо проще, чем это сделал сам Эйнштейн[10].) Дед Кейджа с отцовской стороны, священник, основавший в Денвере первую методистскую епископальную церковь, считал Джона Милтона паршивой овцой в стаде.

Мать Кейджа, Лукреция Харви Кейдж (Крета), была загадка и вещь в себе. Ее, чрезвычайно независимо мыслившую женщину, зачастую раздражало мужнино легкомысленное отношение к жизни. Некоторая богемность ее натуры (она до этого дважды была замужем) смягчалась происхождением из семьи крепких в вере протестантов; твердость религиозных убеждений передастся и ее сыну. Разнообразные занятия Креты включали редактирование анти-юнионистской колонки женского клуба для газеты Los Angeles Times. Крета была из тех американских женщин, которые играли ведущие роли в формировании в Америке самых разных культурных институций, как мелко-, так и крупномасштабных[11].

За исключением четырех лет в Мичигане и Онтарио, где семья жила, когда Джон Милтон Кейдж работал в Анн-Арборе на военное ведомство, мальчик рос в Калифорнии. В доме Кейджей обитала большая семья – с ними жили родственники Креты: мать и сестра с мужем. Наиболее сильное влияние оказала на Кейджа бабушка, которую он за черные как смоль волосы окрестил Миннегага. Она была истово верующей христианкой и регулярно вместе с ним прочувствованно читала Библию. Однажды он прокрался в комнату, чтобы забрать какие-то записи, пока она спит; она храпела под включенное на полную мощность радио, но вдруг пробудилась и вопросила: «Джон, ты готов ко второму пришествию Господа?»[12]

Такое строгое закрепление основ христианской веры зачастую дает детям обостренное нравственное чувство и чрезмерно серьезный подход к ежедневной жизни, отдаляющие их от сверстников. Юный Джон остро чувствовал свою инаковость. Он был развит не по годам, окончил школу в возрасте пятнадцати лет. По детским фотографиям видно, что он был очень красивым мальчиком, пожалуй, несколько неженкой, любил животных. Разумеется, неженкой считали его и окружающие: в детстве его нещадно обижали, дети издевались над ним, дразнили девчонкой, даже били. А этот одинокий ребенок, сформированный мощным влиянием верующих родственников, исповедующий пацифизм, мог только подставить обидчикам другую щеку[13].

Оскорбления и одиночество привели к тому, что Кейдж ушел в себя. Без компании сверстников и друзей, которые направляли бы его развитие, он разбирался в себе собственными силами. Он вспоминал, что каждый день его посылали на пляж, и там он гонял резиновый мяч по сложным маршрутам собственного изобретения; при этом он ни разу не упомянул ни одного друга, который бы с ним играл[14]. Он много читал, а скоро нашел утешение в музыке. В начале ХХ века во многих американских семьях были пианино; Кейдж начал играть в 1920 году – благодаря Фиби Джеймс, тетке с материнской стороны и своей главной учительнице. Поскольку вкусы тетушки Фиби тяготели к музыке буржуазных салонов XIX века, она не знакомила мальчика с серьезными композиторами – Бахом, Бетховеном, отдавая предпочтение романтикам вроде Мошковского и Грига, чьи сочинения обильно публиковались в антологиях для массового применения с восхитительными названиями типа «Фортепианная музыка, которую любят играть во всем мире»[15].

Лукреция (Крета) Харви Кейдж. Ок. 1925

Честолюбивые дети прилежно занимаются фортепиано, играют гаммы, арпеджио, выполняют другие технические упражнения, разучивают пьесы, чтобы исполнять их на концертах. У Кейджа были совершенно другие устремления. С помощью тетушки Фиби он оттачивал умение читать ноты, быстро двигаясь от пьесы к пьесе и совершенно не чувствуя необходимости выучить какую-то одну. Таким образом, у мальчика был готовый запас новых впечатлений и открытий, вполне достаточный, чтобы развлечь его и успокоить.

Джон Кейдж. Ок. 1918

Умение играть на фортепиано прибавило Кейджу уверенности в себе; он стал обращаться к внешнему миру. Но на прослушивании в школьном певческом клубе ему сказали, что у него нет голоса. Позже он предложил свои услуги радиостанции KNX и стал там продюсером и ведущим еженедельной программы, призванной показать таланты его друзей-бойскаутов (сам Кейдж не дошел даже до уровня игл-скаута – бойскаута первой ступени). Как ведущий он представлял своих сверстников – они исполняли инструментальное соло, а он аккомпанировал им на фортепиано. Эта передача просуществовала два года, в ней также участвовали взрослые, произносившие короткие духоподъемные проповеди, а если никого не удавалось найти, то фортепианное соло исполнял сам ведущий[16].

Но музыка в эти годы была не единственной страстью Кейджа. Его духовные интересы влекли его от аскетичных обрядов протестантизма, который исповедовала его семья, к пышности и роскоши Либеральной католической церкви (Liberal Catholic Church) – ее ритуалы потрясли его соединением самых зрелищных и театральных элементов бесчисленного множества разных вер. Он даже подумывал, не предпочесть ли церковь родителям, но священник сказал ему: «Не дури. Иди домой. Религий много, а отец с матерью одни»[17]. Кроме того, он делал отличные успехи в изучении языков: в школе занимался французским и греческим, а также английским и литературой.

В мае 1927 года он успешно выступил на региональном конкурсе по ораторскому искусству, произнеся в Hollywood Bowl речь «Другие люди думают». Эта речь – неопровержимое свидетельство того, что Кейдж жил в Калифорнии в начале ХХ века; в ней уже виден художник и мыслитель, которым он впоследствии станет. Он критикует американских капиталистов, которые рьяно вкладывают деньги в Южные республики и безжалостно их эксплуатируют[18]. Его решение этой социальной проблемы не требует политических действий; это, скорее, удивительная картина общегосударственного паралича:

«Самая большая милость, на какую в ближайшем будущем могут рассчитывать Соединенные Штаты, это если промышленность встанет, бизнес застопорится, люди замолчат, в деловом мире возникнет пауза, все, что бежало, наконец, остановится, последнее колесо перестанет крутиться и последнее эхо затихнет… и этот миг всеобщего перерыва, ничем не потревоженного покоя будет более всего благоприятен для рождения панамериканского сознания… Ибо нам надо затихнуть и помолчать, и тогда мы сможем узнать, что думают другие люди»[19].

Кейдж считал, что США и их латиноамериканские соседи должны научиться понимать свои культурные различия и таким образом ценить друг друга больше, чем раньше. Когда он написал эти замечательные слова, ему было всего четырнадцать лет. Через год он окончил Лос-Анджелесскую школу и на выпускном произносил прощальную речь от имени своего класса.

После школы Кейдж поступил в Помона-колледж. Скоро он ополчился против идеи организованного образования, удивляясь, в частности, тому, что все должны читать одну и ту же книгу, ведь лучше всем прочитать разные и потом обменяться полученными знаниями. На контрольных и проверочных работах он писал ответы в манере Гертруды Стайн, подражая новейшей литературе; столь творческий подход в первый раз принес ему похвалу, а потом – неудовлетворительные оценки. Его музыкальные интересы стали шире; он полюбил струнные квартеты Бетховена, которые слушал со своим японским другом Тамио Абе; у того была «самая лучшая их коллекция, какую только можно собрать»[20].

Через два года Кейдж ушел из колледжа, не получив никакой степени. Добравшись автостопом из Калифорнии в Техас, он сел на пароход до Гавра. Он решил, что хочет быть писателем, и упросил родителей оказывать ему финансовую поддержку, пока он будет за границей набираться жизненного опыта и заниматься самообразованием. Однако в его воспоминаниях об этом времени очень мало подробностей относительно прозы или поэзии. Похоже, поначалу Кейдж посвящает все свое время изобразительному искусству. Он изучает готическую архитектуру, дни напролет просиживая в библиотеке Мазарини, с открытия и до закрытия. Он случайно столкнулся с историком искусства Хосе Пихоном, которого знал по колледжу в Помоне, и тот, узнав, чем занимается Кейдж, «дал ему пинка» и познакомил с более современным архитектором, Эрно Голдфингером. Под руководством Голдфингера Кейдж был приставлен к работе: рисовал греческие колонны и обмерял квартиры, реновировать которые нанимали архитектора. В один прекрасный день, подслушав, как Голдфингер говорил группе поклонниц, что настоящий архитектор должен посвятить архитектуре всю свою жизнь, Кейдж подал в отставку, в качестве причины указав, что не может посвятить архитектуре всю свою жизнь. А может быть, дело в том, что этого серьезного молодого человека оскорбило поведение Голдфингера: он и представить себе не мог, что современное искусство предполагает пустую трату времени на флирт с молодыми женщинами[21].

Не в силах выбрать между музыкой, живописью и литературой, Кейдж занимается всем сразу. В Парижской консерватории он берет уроки у Лазара-Леви, знаменитого французского пианиста и педагога, поборника новой музыки, среди многочисленных учеников которого были Соломон, Моника Хаас, Клара Хаскил и Ивонна Лорио. Его музыкальные предпочтения распространились на Баха и Моцарта; по счастливой случайности попав на концерт Джона Киркпатрика (который в 1939 году первым сыграет сонату «Конкорд» Чарльза Айвза), он услышал произведения Скрябина и Стравинского и полюбил новую музыку. Вскоре после этого ему в руки попала Das Neue Klavierbuch, выпущенная немецким издательcтвом B. Schott’s Sohne антология фортепианных пьес современных композиторов, в том числе Стравинского, Бартока и Хиндемита.

Но, вероятно, самое важное для Кейджа произошло в 1931 году: это роман с Доном Сэмплом, поэтом, учившимся в Гарварде. Он был не первым партнером Кейджа мужского пола; и до, и после романа с ним Кейджа привлекали отнюдь не одни только мужчины. Но Сэмпл сыграл в его жизни весьма значительную роль; их отношения были первыми столь серьезными в жизни Кейджа: они прожили вместе несколько лет, причем уже после возвращения из Европы, в Калифорнии. Сэмпл, о котором общие знакомые отзывались как об «эгоистичном и занудливом гарвардском типе»[22], внушил Кейджу интерес к изобразительному искусству и познакомил с авангардным литературным журналом transition, в котором Кейдж прочел предварительную публикацию того, что станет «Поминками по Финнегану» Джеймса Джойса, книгой, которая окажет огромное влияние на творчество Кейджа.

Путешествуя, эта пара знакомилась с самыми значительными явлениями изобразительного искусства своего времени. На Майорке они случайно подружились с Робертом Грейвзом. Там же Кейдж начал всерьез писать музыку – в основном эти сочинения, о которых он говорил, что они написаны с помощью математических вычислений и очень короткие, сохранились, – вопреки его позднейшим утверждениям, что он их уничтожил[23]. В Дессау они посетили Баухаус и были потрясены эстетикой модернизма – сочетанием искусства, промышленного дизайна и технологий[24]. Кейдж всегда признавал, что на него оказали сильное влияние такие художники, как Ласло Мохой-Надь и Йозеф Альбертс. А концепция театра как искусства пространственного, которую выдвинул Оскар Шлеммер, театра, где каждую пядь пространства и все возможные движения актера внутри этого пространства следует рассматривать как потенциальную площадку для действия, – эта концепция обнаруживает близкое родство с собственными работами Кейджа в области танца и театра[25].

Когда однажды, в самом начале путешествий по Европе, Кейдж ощутил острый приступ тоски по родине, родители заставили его остаться в Европе. «Не будь глупцом, – писала ему Крета, – оставайся в Европе как можно дольше… а вдруг тебе никогда больше не удастся приехать туда»[26]. Однако в конце концов Великая депрессия отняла у родителей возможность продолжать финансовую поддержку. Кейдж и Сэмпл вернулись в Америку и проехали ее из конца в конец на «форд-модл-ти», это стало последним этапом их путешествия. В 1932 году они поселились вместе в Санта-Монике, городе, с трех сторон окруженном Лос-Анджелесом.

Они жили в квартире над мотелем; Кейдж в уплату за аренду работал садовником. Поскольку денег было очень мало, он не мог позволить себе роскоши сосредоточиться на одном лишь художественном творчестве. Возможно также, он считал свое образование неоконченным, потому что скоро стал зарабатывать как лектор на вольных хлебах, раз в неделю читая лекции о современном искусстве и музыке домохозяйкам, жившим по соседству. Во Франции он уже работал гидом в Версале и прочих подобных местах. Ничего не зная о них, он изучал материал ко дню экскурсии; однажды он признался в этом экскурсантам, которые ответили, что так и подумали, но его простодушие им очень нравится[27]