Часть 1 ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ: КОНТЕКСТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ

В последней трети ХХ в. в мире стали распространяться практики разрешения конфликтов, основанные на поиске консенсуса, в противовес традиционной конфронтации сторон. Причем модели разрешения конфликтов с помощью медиации в узком смысле либо с использованием местных традиций участия общины в разрешении споров стали проникать и в официальные системы уголовной юстиции.

Такой подход к реагированию на уголовные преступления начал довольно интенсивно развиваться в разных странах мира примерно с конца 70-х гг. ХХ в. Множество разнообразных течений, концепций и практик, базирующихся на идеях согласия и примирения, в 80-е гг. было объединено термином restorative justice (восстановительное правосудие)12. Притом что подход к реагированию на преступления, в ядре которого переговоры, примирительные процедуры и компенсация причиненного ущерба, восходит к глубине тысячелетий, во второй половине ХХ столетия он получил новую жизнь, будучи противопоставленным доминирующему карательно-юридическому способу ответа на преступление.

Если активизацию социальных движений и распространение практики альтернативных форм разрешения конфликтов относят к последней трети ХХ в., то научные теории и разработки в поисках более адекватных методов реагирования на преступления – криминологические, социально-психологические, правовые, философские, религиозные – следует отнести к более раннему периоду. Иво Айртсен, который в течение десяти лет был председателем Европейского форума по восстановительному правосудию с момента его учреждения, обращает внимание, что термин restorative justice пришел на европейский континент недавно из Северной Америки, но философия альтернативного уголовного правосудия складывалась в Европе примерно с конца 60-х гг. ХХ в. И североамериканские инициативы во многом «несли на себе четкий след влияния теоретических трудов европейских ученых»13.

Но важно иметь в виду, что вопрос о «кризисе наказания» и необходимости разработки новых теорий и альтернативных практик реагирования на уголовные преступления был поставлен значительно раньше, если брать обозримый период – уже во второй половине XIX в. Сто лет назад выдающийся русский юрист С. К. Гогель писал, что репрессия – это средство борьбы с преступностью, «негодность коего вполне уже обнаружилась»14. Исправление преступника вместо возмездия, экспериментирование с условиями содержания в тюрьмах, условное осуждение, воспитательное правосудие для несовершеннолетних, реабилитационные программы для преступников – концепция восстановительного правосудия стала во второй половине ХХ в. результатам долгого пути поисков, научных гипотез, романтических надежд и разочарований. И для того, чтобы понять смысл концепции восстановительного правосудия как этапа в эволюции идей о том, как следует реагировать на преступления, обратимся для начала к предшествующим критическим теориям, приведшим к сдвижкам в практике юстиции, в доктринах и законодательстве.

Глава 1 ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ СДВИГИ В УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ

Анализируя историю западной уголовной юстиции, Ховард Зер, один из лидеров восстановительного правосудия, связывает ее современную парадигму с двумя принципиальными процессами в ходе исторической эволюции: приданием правосудию публично-правового характера при вытеснении частного начала и все возрастающей зависимостью от тюрьмы как средства наказания15.

Вслед за Г. Дж. Берманом16 он относит смену парадигм в уголовной юстиции к средневековью: папская революция, приведшая к складыванию канонического права как образца для светского, рецепция римского права, огосударствление уголовного правосудия и последующая юридизация и догматизация привели к тому, что право отвернулось от человека. В этом же контексте, т. е. под критическим углом зрения, Зер рассматривает философию Просвещения и последствия для правосудия Великой Французской революции как мощные факторы, способствовавшие формированию карательной публичной доктрины и практики. А те изменения, которые происходят в правосудии с XIX в. и дальше под влиянием наук о человеке (медицины, психологии, социологии, криминологии), он рассматривает лишь как «заштопывание дыр», за счет которого осуществляются попытки некоторой компенсации «аномалий», не укладывающихся в доминирующую карательную парадигму17. Разного рода гуманистические альтернативы и реформы порой приводили даже к усилению карательного характера юстиции. Реформы правосудия остаются индифферентными к потребностям вовлеченных в преступление людей и к ценностям мира в обществе, поскольку неизменными оказываются базовые представления о преступлении и правосудии. Парадигма правосудия остается карательной, и это соответствует само собой разумеющимся представлениям о том, как следует реагировать на преступление. В 80-е гг. ХХ столетия накопившиеся проблемы уголовной юстиции стали обсуждаться как симптомы «смены парадигм».

Смена парадигм – это не демонтаж и замена одной системы другой, это изменение точки зрения, изменение видения предмета. Смена парадигм не происходит одномоментно, она предполагает историческое время; то, что на большой исторической дистанции может быть зафиксировано как кардинальная смена доминирующих представлений и практики (к примеру, отличие европейского правосудия Нового времени и от средневекового), складывается из множества процессов, действий и менее масштабных сдвижек. И именно такие изменения интересны для анализа с точки зрения выявления предпосылок последующих парадигмальных трансформаций. Нас будут интересовать их идейные основы, практическое воплощение и новые проблемы. Имея в виду выделение ближайших исторических предшественников восстановительного правосудия, мы сосредоточимся на сравнительно недавнем историческом периоде, когда фундамент здания современной уголовной юстиции уже был заложен, и выделим из множества происходящих в течение двух столетий изменений линию, которую назовем гуманистической. Такой экскурс представляет не только академический интерес: отсутствие представлений о ближайших предшественниках приводит сегодня порой к отождествлению концепции восстановительного правосудия с теми «человекоцентристскими» подходами, по отношению к которым она выступила в оппозиции.

1.1. Современное уголовное правосудие

Нынешний облик уголовного правосудия18 сложился под влиянием идей эпохи Просвещения и Великой Французской революции. Но предпосылки для оформления уголовного права и процедуры в их сегодняшнем виде проистекают из более общего контекста формирования права и относятся к предшествующему периоду19.

В ходе государственного строительства в средневековой Европе судебная деятельность постепенно обретала публичный характер, суд стал использоваться для укрепления королевской власти, пополнения казны, происходило перерастание обвинительного процесса в розыскной, от спора сторон к государственной репрессии.

Понятие преступления как причинения вреда пострадавшему было вытеснено другим: преступление – это неподчинение власти. На основе канонического права сформировался инквизиционный порядок процесса, который распространялся и закреплялся светскими законодательствами Западной Европы. За большинство преступлений предусматривалась смертная казнь. Процесс был ориентирован на отыскание истины, главное доказательство вины – признание обвиняемого, пытка стала основным средством добывания доказательств, действовала презумпция виновности.

Таким образом, в уголовном процессе происходило поглощение не только частного, или искового, начала публичным, но вообще всего личного, индивидуального безличным государственным законом. Права личности отрицаются в обвиняемом, он становится «предметом исследования», причем самого жестокого, во имя государственных интересов. Из процесса изгоняется понятие сторон, обвинителя заменяет безличная воля закона. Личное начало отвергается и в судьях, которые связаны теорией формальных доказательств20. Но одновременно в Англии становление уголовной юстиции проходило под значительным влиянием концепции надлежащей правовой процедуры; вообще государственное и судебное устройство Англии стало образцом для европейских мыслителей эпохи Просвещения.

В центре размышлений идеологов Просвещения были понятия Разума и Свободы. Эпоха Просвещения поставила в центр духовной и общественной жизни новые идеалы и ценности, новые правовые идеи, которые дали импульс судопроизводству, основные характеристики которого доминируют и по сей день. Она определила вектор развития уголовного правосудия и дала Европе современный уголовный процесс и уголовное право. В XVII–XVIII вв. формируется доктрина естественного права, которая определяет на несколько веков вперед такие ценности, как естественные права человека и разум.

«Вопреки своему неудачному наименованию школа естественного права видела в праве не какое-то естественное явление (как продиктованная богом природа вещей у постглоссаторов), а творение человеческого разума, признанного отныне единственной направляющей право силой. в эпоху господства философии просвещения юристы вдохновлялись идеей универсализма и стремились к созданию таких норм справедливости, которые образуют всеобщее неизменное для всех времен и народов право… Выдвижение на первый план разума как силы, творящей право, подчеркивало новую важную роль, отводимую закону, и открывало путь кодификациям»21.

Систематизацией новых ценностей для уголовного правосудия стала книга последователя Монтескье Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764)22, ставшая краеугольным камнем концепции современного уголовного права и процесса. Идеи Беккариа, которого считают символом гуманизма в правосудии и родоначальником классической школы уголовного права, выражали непримиримую моральную реакцию на жестокость и бессмыслицу средневекового уголовного суда. Законность против судейского произвола, не жестокость, а неотвратимость наказания, цель наказания не в причинении страданий преступнику, а в предупреждении преступлений, презумпция невиновности, недопустимость пыток и смертной казни, простота и ясность языка закона, доступного для понимания обычных людей, – основополагающие положения его книги легли в основу законодательства разных стран в XVIII и особенно XIX в. и по сей день остаются фундаментом парадигмы уголовного правосудия. Тюрьма и каторга, придя на смену смертной казни как доминирующего наказания, становятся средством гуманизации, позволяют реализовать принцип рационального наказания, дав возможность, как предполагалось, отмеривать сроки заключения в соответствии с тяжестью преступного деяния.

Итак, в основу современного уголовного правосудия, пришедшего на смену инквизиционному, был положен принцип законности, в котором нашли свою реализацию ценности свободы, естественного права и разума. Реформы юстиции XIX в. были направлены на то, чтобы на основе принципа законности обеспечить уважение к основным правам человека. Свобода рассматривалась как высшая ценность, в плане уголовно-процессуальной процедуры это означало ограничение и регламентацию права государства на уголовное преследование. Права человека и гражданина стали основой фундаментального принципа современного уголовного процесса – презумпции невиновности.

В это время оформляется классическая школа уголовного права. Преступления и наказания четко очерчиваются законом. Основные формулы классического уголовного права: нет наказания без закона; нет наказания без преступления; нет преступления без законного наказания. Человек рассматривается как существо разумное, наделенное свободой воли, благодаря чему он является хозяином своих поступков – и на этом постулате основывается концепция уголовной ответственности. Уголовная ответственность устанавливается только за преступное деяние, а не за намерение23.

Нельзя, однако, примитивизировать представление о развитии в праве, о смене парадигм. Отказ от феодального репрессивного аппарата не изменил существа подхода к реагированию на преступления – наказания как возмездия, но регламентировал его осуществление. И, как отмечает М. Ансель, происходит постепенная догматизация права, «преступление» и «наказание» становятся юридическими категориями, закон снова оказывается «делом юристов», не доступным профанному сознанию.

«Великие принципы политической философии и социологии, провозглашенные Монтескье и Руссо, уступают место чисто юридической доктрине. Вместо понятия гражданского общества, соответствующего гуманистическим идеям, появляется понятие правопорядка, организуемого и определяемого законом. Преступление рассматривается как абстрактное посягательство на этот правопорядок, искупаемое наказанием, которое восстанавливает нарушенный порядок»24.

Разрабатывается доктрина состава преступления и противоправного деяния; судья определяет признаки преступного деяния и применяет предусмотренные законом меры наказания, не принимая во внимание личность преступника.

Если средневековое уголовное правосудие континентальной Европы можно рассматривать в первую очередь как инструмент укрепления публичного порядка и власти суверена, то классическая школа уголовного права формирует юридическую концепцию правосудия25. Классическая школа достигла вершин уголовно-правовой науки в исследовании догмы уголовного права, в изучении уголовно-правовой нормы и других категорий уголовного права как юридических понятий; подобным же формальным юридическим понятием была «свобода воли», замещающая представление о человеке.

«Уголовное право в продолжение трех четвертей века продолжало оставаться технико-юридической доктриной, доведенной до крайности, и считалось чем-то вроде алгебры, в которой абстрактные рассуждения занимали первое место и согласно которой преступление рассматривалось прежде всего как юридическая сущность»26.

XIX век: новые тенденции

Одновременно обозначаются течения, подготавливающие пересмотр существующих доктрин и образующие неоклассическое направление уголовного права27.

Сюда относится, во-первых, индивидуализация уголовной ответственности и наказания. Доктрина свободной воли модифицируется: начинает учитываться умственная неполноценность, возрастные особенности, смягчающие вину обстоятельства. В разных странах создаются системы альтернативных наказаний. Кроме законодательной, становится возможной и судебная индивидуализация, когда за судьями и присяжными заседателями закрепляется право признавать смягчающие обстоятельства.

«Только судья, рассмотрев всесторонне дело, оценив общественное значение посягательства, выразившиеся в нем преступные свойства личности преступника, может точно определить меру следующей ему кары. Но достижимо ли и для судьи выполнение этого требования?… Не подсказывает ли нам жизненная правда, что в действительности весьма и весьма нередко служители правосудия отправляют свои обязанности с традиционной повязкой на глазах, что выбор меры наказания определяется шаблонной рутиной, а не тщательным изучением дела и человека»28.

Логика индивидуализации вывела поиски эффективного наказания за границы судебного приговора. Отсюда следует второе направление, которое включает попытки выработки разнообразных режимов отбывания наказания. Возникают разные пенитенциарные системы, европейские страны обращаются к опыту Англии и Америки. На повестку дня ставится вопрос о том, что необходимо рассматривать не преступное деяние и наказание как юридические сущности, а конкретного человека, «личность, на которую налагается наказание»29. Меняется содержание идеи наказания: от возмездия к исправлению преступника и полезности наказания. Появляются «пенитенциарии»30: новые тюремные заведения ставили своей целью создание таких условий, которые способствовали бы улучшению самой природы правонарушителей31. Реформаторы Пенсильвании, в основном квакеры, использовали, например, систему одиночного заключения: осужденные в полном одиночестве занимались работой, чтением Библии и размышлением о своей судьбе. Другая модель опробовалась в тюрьме Обурн (Нью-Йорк): заключенным не разрешали общаться друг с другом, дабы избежать опасности дурного влияния, но они в полном безмолвии работали и питались сообща, посещали церковную службу, спали по отдельности.

Возможность различных режимов отбывания наказания и цель исправления привели к сомнению относительно фундаментального положения о непоколебимости приговора. Нужно ли оставлять в тюрьме человека, если есть достаточные основания убедиться в том, что он исправился?32 И наоборот, следует ли освобождать человека, если тюремная администрация убеждена, что по выходе он совершит новое преступление? Юридическим ответом стало то, что возможность изменения срока заключения будет содержаться в самом приговоре. Так в тюремной практике и законодательстве появляется конструкция досрочного освобождения – условного либо безусловного33.

Формируется и укрепляется точка зрения, что по отношению к случайным преступникам меры наказания должны носить, скорее, превентивный, а не репрессивный характер. «Нужно препятствовать тому, чтобы какая-нибудь неудачно примененная карательная мера не толкнула их к рецидиву и не превратила в преступников привычных и неисправимых»34. В законах появляются такие меры, как домашний арест, поручительства, внушения со стороны суда, условное осуждение. Последнее стало серьезным средством смягчения наказания и постепенно приобрело широкое распространение.

Идея условного осуждения, или «погасительной отсрочки», формировалась на основе различия категорий преступников: с одной стороны, новички и случайные преступники, с другой – привычные и даже профессиональные. Первоначально внимание было обращено на несовершеннолетних – карательные меры превращали случайных преступников в привычных. Смена приоритетов с карательного подхода на воспитательный в детской юстиции дала хорошие результаты, но возникла проблема недостаточного количества исправительно-воспитательных учреждений. И появился еще один путь, менее обременительный для государственного бюджета: внушение или выговор35. Однако в подобном «судебном прощении», уместном для несовершеннолетнего, усматривались недостатки по отношению к взрослым: в глазах многих оно демонстрирует бессилие суда, но в то же время носит для виновного характер меры позорящей. Отсюда возникла более сложная форма, предусматривающая неблагоприятные последствия в случае невыполнения осужденным ряда условий, которые ему объявляются при освобождении от наказания. Такая форма стала называться условным осуждением. К концу XIX в. сложились четыре системы условного осуждения: американская – система испытания (пробации); английская – система отобрания судом подписки, как правило, с денежным залогом или денежным поручительством; франко-бельгийская – система условно-погасительной отсрочки судом исполнения определенного наказания; австро-германская – система административного условного помилования36.

Институт условного осуждения вызывал много критических замечаний, причем с противоположных позиций. Одни говорили о том, что он являет собой безнаказанность. Другие, напротив, отмечали полное пренебрежение индивидуальными характеристиками преступника, поскольку последний предстает здесь не живым человеком, а некой «средней абстрактной величиной»37. Дело в том, что основание к применению условного осуждения оставалось формальным: тяжесть преступления, а вовсе не личность конкретного преступника, – и судьи применяли эту меру, по замечанию Ферри, «механически». Последняя точка зрения, как мы увидим, принадлежит формирующейся в это время позитивистской школе, которая выстраивала концепцию преступности и ответа на преступление на основании данных наук о человеке и в центр уголовной юстиции ставила личность преступника.

В России к началу ХХ в. институт условного осуждения не получил законодательного закрепления, но активно обсуждался в литературе и имел как своих сторонников, так и противников38.

К третьему направлению отнесем становление наук о человеке и социальных наук (антропологии, статистики, социологии, медицины, в том числе психиатрии, психофизиологии, позже психологии). Эти науки оказали существенное влияние на уголовное право, которое в определенной степени было подготовлено к восприятию новых идей упомянутыми выше течениями. Новые науки поставили под сомнение чисто юридическую трактовку преступления и преступника. Как пишет М. Ансель, выход в 1876 г. книги Ломброзо «Преступный человек» стал не менее мощным фактором обновления уголовного права, чем издание на столетие раньше книги Беккариа. Это третье течение вылилось в так называемый позитивистский бунт: развитие наук о человеке привело к тому, что проблематика преступности вышла за пределы юридической области. На первый план здесь выступает не рассмотрение юридической сущности преступления, а научный интерес к преступнику. Судить следует не преступление, а преступника – вот основной тезис нарождающегося к концу XIX в. нового направления.

Позиция позитивистской школы уголовного права, в которой синтезированы концепции и данные наук о человеке XIX в., порой примитивизируется; игнорируется заданный ею принципиальный поворот в понимании задач, роли и нового устройства уголовной юстиции.

1.2. Позитивистский поворот

Позитивистский (или естественно-научный) подход, поначалу представленный сенсационной работой Ломброзо, а затем включивший в себя социологическое направление в изучении преступности и получивший свое развитие и оформление в работах Э. Ферри и Р. Гарофало, синтезирующих данные антропологии, психофизиологии, статистики и социологии, выступал в резкой оппозиции к классической и неоклассической доктринам уголовного права. Вообще, это направление включало разные теории и даже противоположные взгляды39. В обобщенном виде позитивистская концепция представлена в упомянутой выше работе Ферри «Уголовная социология»40. Опираясь на нее, рассмотрим основные положения позитивистской школы, безотносительно к борьбе конкретных точек зрения внутри самого направления.

Преступник

Выводя на первый план преступника, а не преступление, позитивистская школа рассматривала человека как природное и социальное существо, чье поведение полностью детерминировано как внутренними (психофизическими, антропологическими), так и внешними (социальными, экономическими, политическими, климатическими) факторами. Тем самым позитивистские доктрины отвергали исходный постулат классической доктрины – идею свободы воли, которая и давала обоснование праву государства наказывать преступника. Поведение индивида, сообразно научным теориям, целиком детерминировано, а потому нельзя инкриминировать ему нравственную вину за совершенное преступление. Однако общество должно защищать себя от преступлений; естественная «оборонительная реакция общества», или социальная оборона (социальная защита), и служит обоснованием уголовных санкций. Отсюда меняется концепция санкций за поведение, опасное для общества: вместо воздающей справедливости – общественная оборона.

Биологическая детерминированность преступного поведения была исходной идеей итальянского психиатра Ломброзо41. В результате анализа большого массива эмпирических данных он выявил на черепах преступников «…целый ряд атавистических ненормальностей». Он рассматривал преступников как носителей регрессивной линии биологической эволюции, как вырожденный, дегенеративный тип. У Ломброзо были предшественники, и его книга, где преступник рассматривается как особый антропологический тип, стала своего рода итоговым оформлением этого взгляда42. «Прирожденному преступнику» нельзя инкриминировать вину, поскольку он побуждается к преступлению особенностями своей биологической организации, которые проявляются в определенных признаках. Антропометрические аномалии выявляются по внешним признакам и с помощью специальных измерений. Реагирование на преступления должно носить, следовательно, не юридический, а медицинский характер.

Но статистические и социологические исследования приводили убедительные данные, что преступниками не «рождаются», а «становятся». И более поздние доктрины позитивистской школы опираются также и на социологическую концепцию причин преступности. В результате учет антропологических и социальных факторов преступного поведения привел к классификации преступников по пяти категориям, каждая из которых требует специального исправительного воздействия:

– прирожденный;

– привычный;

– психически ненормальный;

– случайный;

– преступник по страсти43.

Помимо приведенной классификации, Ферри разделял преступность на атавистическую и эволютивную. Об атавистической преступности идет речь, когда преступления совершаются лишь из эгоистических, антигуманных, противообщественных побуждений: убийство, связанное с личной местью, с изнасилованием или кражей, со стремлением завладеть наследством, «стремлением, само по себе представляющим опасность для жертвы», а также другие формы насилия или обмана (грабеж, разбой, кражи и т. д.). «Эволютивная», или политико-социальная, преступность вызвана альтруистическими и гуманитарными побуждениями, даже если они ошибочны. Сюда, по мнению Ферри, относятся «революционный политический союз, устная и печатная пропаганда, организации классовой партии, стачка, оппозиция против известных учреждений или действующих законов и т. д.»44. Из этого следует, что в борьбе с атавистической преступностью заинтересовано все общество, в то время как в борьбе с эволютивной преступностью – только господствующее меньшинство. Атавистические преступники детерминированы природно, биологически, тогда как причины преступлений вторых заложены в устройстве общества. Фактически Ферри был социалистом, в социалистических идеях он видел способ изживания преступности второго рода. По мере переустройства общества нужда в уголовном правосудии будет уменьшаться.

Бороться с преступностью нужно, не только наказывая преступников, но предупреждая преступность, улучшая социальные условия жизни. «Группа этих мер весьма обширна и разнообразна и предполагает во многом реформу социальной жизни. Предполагается, между прочим, запретить ношение оружия, обложить высокой пошлиной спиртные напитки, сократить число праздников, ярмарок и других сборищ, устранить вредные для хозяйственной жизни народа экономические условия и т. п.»45.

Критика правосудия

В конце XIX в. стало очевидным, что карательная политика, основанная на постулатах классической и неоклассической школы, оказалась бессильной против преступности: рост преступности, рост числа осужденных, рост рецидивов, формирование криминальных сообществ в тюрьмах. Критикуя уголовное правосудие, Ферри выделял такие его пороки, как безличность, произвол, дезорганизацию и бессилие46.

Под безличностью подразумевалось игнорирование личности преступника.

«Подсудимый является просто живым манекеном, на которого судья наклеивает номер определенной статьи уголовного уложения, заботясь притом только о дозировке наказания, долженствующего быть пропорциональным нравственной вине обвиняемого. Во время приведения приговора в исполнение и отбывания наказания преступник остается таким же занумерованным автоматом, олицетворяя собой нелепый и пагубный контраст личности, которая живет, дышит и чувствует, а между тем затеряна и погружена в анонимную толпу какого-нибудь тюремного учреждения… [Он] (скорее, как тень, чем как живое существо) промелькнул перед волшебным фонарем так называемого уголовного правосудия»47.

Под произволом Ферри подразумевает новый формализм, в который выродились процессуальные гарантии. К примеру, мотивировочная часть приговора стала довольно стереотипной аргументацией, главный мотив преступления обычно остается не исследованным и не отраженным в приговоре, а потому и принимаемые судебные меры оказываются неэффективными. Отсюда следовал вывод о необходимости применения в уголовном правосудии научной диагностики, основанной на изучении биосоциальной личности преступника, и «позитивной терапевтики», которая могла бы приспособить его к социальной жизни48.

Дезорганизация означает разобщенность всех стадий уголовного процесса и исполнения наказания и субъектов (полиции, следствия, суда, полицейского надзора по выходу из тюрьмы), которые «передают» подсудимого и осужденного по конвейеру, не интересуясь результатом своей деятельности.

В силу того что юстиция не выполняет своего назначения, она оказывается бессильной в деле защиты общества от преступлений. «Поворот к человеку» в позитивистском смысле вовсе не был реакцией на жестокость наказаний, как у Беккариа; он был реакцией на их неадекватность. Если исходить из нравственной ответственности и руководствоваться юридическими критериями, в первую очередь критерием вменяемости (ибо только такие индивиды могут быть нравственно ответственными), то наиболее опасные для общества лица, осуществляющие атавистические формы преступной деятельности, оказываются невменяемыми и не подлежат наказанию, в то время как меч юстиции с несправедливой суровостью направляется против эволютивной преступности (против классовых интересов) и «против почти безвредной армии мелких преступников»49. Отсюда проистекает, что подлинные преступники уходят от ответственности, а общество остается незащищенным. Пришла пора, продолжает Ферри, установить равновесие между правами личности и общества. Он отнюдь не ратовал за ужесточение наказаний. Основная мысль состояла в том, что суд должен реагировать на каждое преступление, но не карательными мерами, а «мерами социальной обороны», которые должны быть адекватны антропологической категории виновного, и там, где это соответствует антропологической категории, способствовать возвращению лиц, совершивших преступления, в общество. Сосредоточенность на антропологической категории и пренебрежение правовыми критериями приводило естественным образом к выводу, что для преступников врожденных рекомендуется применять тяжкие и пожизненные виды лишения свободы, даже и за неважные деяния. Мягкость приговоров, осторожность судей в назначении наказания Ферри считает следствием неправильного определения целей уголовного правосудия и содержания понятия ответственности за преступное деяние. Обратим внимание на эту риторику: именно ее используют обычно новаторы, критикуя старое право и предлагая реформы. Но за подобными формулировками могут скрываться самые разные идеи.

Меры

Исходя из положений о детерминизме поведения, устраняющих идею личной вины и ответственности, позитивисты выводили, что суд должен заниматься прежде всего научным исследованием обвиняемого, «выяснением степени опасности, представляемой преступником для социального строя жизни. Отсюда необходимость новых отправных точек зрения для установки положений как уголовно-материального, так и уголовно-процессуального права»50. «Наказание» – старое, негодное выражение, необходимы оборонительные (по отношению к обществу) меры. Правосудие следует рассматривать как клинику для предохранения от преступности.

Исследование доказательств, несомненно, является необходимой фазой уголовного процесса, но «отдельное преступление является только симптомом, который следует исследовать вместе с другими индивидуальными и социальными симптомами для того, чтобы поставить правильно диагноз и подвергнуть правильному лечению каждого преступника»51.

Какие же меры имеет в виду позитивистская школа? Ферри предлагает два вида оборонительных мер52.

1. Возмещение убытков – в отношении менее тяжких преступлений, совершенных малоопасными преступниками, обладающими способностью приспособления к общественной жизни.

2. Устранение из общества на неопределенное время – в отношении опасных преступников, менее приспособленных к общественной жизни. Исполнение приговоров не изолировано от самих приговоров, оно потребует периодического вмешательства судьи для совместного с другими должностными лицами решения вопроса, наступил ли момент окончания изоляции данного преступника, т. е. момент, указывающий, что он снова приспособлен к гражданской жизни. Такие решения судьи получили название неопределенных приговоров.

Ферри был противником телесных наказаний и смертной казни, хотя некоторые из тех, кто принадлежал к позитивистскому направлению, смертную казнь вполне допускали. Устранение из общества атавистических преступников означает, по Ферри, клиническую изоляцию, где режим обеспечивается исключительно медицинскими соображениями и не должен причинять страданий. Ферри вполне допускал и условное осуждение, но только если виновным возмещены убытки потерпевшему.

Возмещение убытков

Позитивисты привлекли внимание не только к преступнику, но и к потерпевшему. Пренебрежение нуждами потерпевших, писал Ферри, доказывает односторонность индивидуализма классической школы, озабоченного только преступником, которого под влиянием воспоминаний о варварстве средневековья принято считать жертвой государства53. Возмещение убытков потерпевшему оставалось делом частным, делом гражданского процесса, тогда как позитивистская школа настаивала на публичном характере этого принципа. Возмещение убытков Ферри рассматривает как основную санкцию для большого числа преступников, причем значительно более действенную, нежели краткосрочное или условное лишение свободы.

В связи с принципом возмещения убытков как главной санкции для случайных преступников одно из предложений позитивистов заключалось в декриминализации деяний, причиняющих незначительный ущерб и совершаемых случайными преступниками или по неосторожности и неосмотрительности людьми нравственно нормальными, которых Ломброзо назвал бы «псевдопреступниками». Такие деяния следовало бы отнести к простым гражданским преступлениям или квазиделиктам, дабы подвергнуть виновных строгому и неукоснительному взысканию для возмещения убытков, а не смехотворным наказаниям в виде заключения на несколько дней.

Выдвижение в центр внимания возмещения ущерба потерпевшему представляет для нас большой интерес. Здесь можно увидеть один из источников движения, которое в конце ХХ в. оформилось как восстановительное правосудие. Если Х. Зер видел исторических предшественников в первую очередь в древности – в библейском и общинном правосудии, нам не менее интересны и более поздние идеи и реализационные формы некарательного правосудия, которые появились в Новое время. Позитивистская школа обратила внимание на то, что уголовное правосудие игнорирует жертву. «Поворот к человеку», следовательно, обращен не только к преступнику, но и к потерпевшему. Общественный (публичный) интерес Ферри видит именно в защите граждан, в компенсации вреда, причиненного потерпевшему, а не в удовлетворении нужд государственного аппарата. И хотя природа преступного деяния, по Ферри, в его опасности для общества, конкретное преступление рассматривается им в первую очередь как вред, нанесенный конкретному человеку (именно такого понятия преступления придерживается концепция восстановительного правосудия). И интересы потерпевшего рассматриваются не в карательной парадигме, не с точки зрения морального удовлетворения жертвы от наказания преступника, а именно с точки зрения возмещения ущерба как обязательства лица, совершившего преступление.

Неопределенные приговоры

Идея принятия мер, адекватных личности преступника, вывела позитивистов к необходимости неопределенных приговоров. Отрицая принцип нравственной вины и свободы воли, позитивисты видели задачу изоляции преступника не в причинении страдания, а в способе оказать на него (где это возможно) воздействия, которые позволят ему адаптироваться в обществе. Это уже другой принцип, нежели соразмерность наказания преступлению, поскольку в противовес идее возмездия за прошлое деяние такая мера ориентирована на будущее. Логическим продолжением института условно-досрочного освобождения стала и обратная идея: коль скоро тюремной администрации дается право сокращать срок отбывания наказания, почему бы не предоставить ей право удлинять срок? Решение об освобождении или продлении срока должно приниматься не тюремной администрацией, а специальной комиссией в составе экспертов антропологов-криминалистов, судьи, прокурора, защитника и членов администрации. «Эта комиссия творила бы действительно человеколюбивое и полезное дело – полезное как для общества, которое таким образом было бы ограждено от освобождения опасных преступников в день истечения срока наказания, так и осужденного, который был бы избавлен от полного отбывания наказания, когда на деле оказалось бы, что оно по отношению к нему слишком сурово»54.

Неопределенные приговоры появились в Америке. В Европе такая мера активно обсуждалась на международных конгрессах55, но не нашла применения при осуждении взрослых. Однако неопределенные сроки стали использоваться для несовершеннолетних, которые помещались в исправительные приюты. Подобная мера в отношении несовершеннолетних считалась не наказанием, а исправительно-воспитательной мерой, по отношению к которой не действовали такие уголовно-процессуальные гарантии как при наказании. Здесь действовал принцип исправления, и срок устанавливался администрацией воспитательного учреждения, которая имела возможность наблюдать за ходом этого процесса и определять момент, когда результат (исправление) достигнут. Поскольку мера касалась несовершеннолетних, предельный срок пребывания в воспитательном учреждении определялся возрастом окончания несовершеннолетия. Идея исправления путем помещения в воспитательные учреждения знаменует собой формирование новой парадигмы ответа на преступления – реабилитационной.

Каким должен быть уголовный судья

Этот вопрос с необходимостью вытекает из нового назначения уголовной юстиции. Если фокусировка на преступнике, а не на преступлении стала исходным пунктом позитивистского подхода, то в каком-то смысле его итогом стало представление об уголовном судье. Выдвигаются два основных условия судейской деятельности – научная подготовка и независимость. И если независимость была и остается неотъемлемым качеством суда и правосудия, которое в XIX в. тем более утвердилось в связи с концепцией разделения властей и практическим отделением суда от администрации, то научная подготовка судьи с позиции позитивистской школы должна претерпеть радикальные изменения. Вводилось принципиальное отличие профессионализма судей по уголовным и гражданским делам, оно касалось не просто понятийных аппаратов гражданского и уголовного права и процесса, а типов мышления.

Традиционный юридический взгляд на судью, для которого тяжущиеся стороны «не суть определенные лица, а абстрактные типы, маски: истец и ответчик; он видит лишь маску, а не индивид, скрывающийся под нею. Абстракция от всякой конкретной обстановки, возведение конкретного случая на высоту положения, абстрактно создаваемого законом, исследование дела тем способом, которым разрешается всякая числовая задача, при котором безразлично именование числа лотом или фунтом, талером или грошем, – вот отличительные свойства истинного судьи»56, оспаривается позитивизмом: не в форме юридической абстракции, а на основе научной классификации преступников должно быть организовано судейское восприятие в уголовном суде. В этом поворот от юридического формализма к человеку (так, как понимали человека в рамках естественно-научной парадигмы) – уйти от абстрактного подсудимого и исследовать его как объект науки.

Для обоснования своего подхода Ферри цитирует Гарофало (Гарофало – создатель криминологии – сам был судьей), и мы последуем его примеру.

«Наука о преступлениях и наказаниях, как показал Ферри, должна выйти из сферы чисто юридических наук и стать наукой социологической. Вот великое преобразование, начало которого положено нашей школой. Ясно, что когда речь пойдет о конкретных случаях, новый кодекс, основанный главным образом на психологии, антропологии и уголовной статистике, сможет служить лишь руководством, т. е. сможет своими формулами дать лишь некоторые указания. Исследование же каждого отдельного патологического случая, отыскание его настоящей природы и точное его определение – будет предоставлено научному умению судьи».

«Отсюда и возникает необходимость организации судебного ведомства из лиц, обладающих широкими знаниями не в области римского права, а в области статистики, уголовной антропологии и тюрьмоведения. Юстиниановские учреждения и пандекты могут дать этим лицам лишь известную классическую эрудицию. Они станут, однако, второстепенными предметами, быть может, даже излишними».

«…Вся эта наука, необходимая для правильного суждения в вопросах гражданского права, представляется большей частью бесполезной в той совершенно различной сфере, которая носит название уголовного права»57.

Роль позитивистской школы в развитии уголовной юстиции

Поворот к человеку открыл дорогу будущим медико-психиатрическим, психологическим и реабилитационным практикам, взаимодействующим с уголовным процессом.

Позитивистской школой выдвигается общий тезис о необходимости установления равновесия между индивидуальными правами (обвиняемого) и гарантиями безопасности для общества. Эта дилемма и сегодня не потеряла своей актуальности. Позитивисты дали свой ответ. Право социума применять определенные меры к преступнику обусловлено необходимостью самозащиты общества, а не возмездия. Отсюда соответствующие меры должны иметь целью не причинение страдания, а по возможности «излечение». Человек здесь – объект, который подвергается процедурам научного исследования – измерениям и трактовке получаемых результатов, но личностно – как субъект – отсутствует в этих процедурах. Больше того, научная детерминистическая картина мира и энтузиазм относительно возможности познания преступника приводил позитивистские концепции к пренебрежению правовыми критериями, и в этом смысле – к пренебрежению правами человека, включение которых в юридические доктрины было важнейшим гуманистическим завоеванием права Нового времени. Ответ, данный позитивистами, способ понимания человека оказались ущербными, однако совершенный ими поворот открыл наукам о человеке ворота в юстицию.

Прикладной характер исследований привел к складыванию практических форм использования научного знания в практике судопроизводства: судебно-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о вменяемости; судебно-психологическая58, устанавливающая особенности душевной жизни обвиняемого, его индивидуальную историю, способность сопротивляться действию «преступных мотивов». Стали исследоваться социальные факторы, способствовавшие совершению преступления, «людьми всегда судится целый человек, а не таксируется отдельное, вырванное из его жизни, деяние»59. Нашли свое место идеи уменьшенной вменяемости, предлагалось введение обязательного проведения медико-психологического исследования обвиняемых, по крайней мере, тех, кому грозит наказание в виде тюремного заключения60. Развитие уголовного права и процесса проходит по линии все большей психологизации. К концу XIX в. оформляется криминология – комплексная наука о преступности и ее причинах.

Вокруг позиции уголовного судьи складывается инфраструктура специалистов. В первую очередь такое положение характерно для ювенальной юстиции: классическая парадигма ювенальной юстиции рассматривает преступление лишь как симптом трудной жизненной ситуации ребенка, и решения судьи ориентированы на его благополучие. В своих решениях ювенальный судья опирается на информацию о личности и социальной ситуации ребенка, полученную им от других специалистов. И профессионализм ювенального судьи не ограничивается лишь юридическими познаниями, а обогащается психологическими и педагогическими знаниями. Относительно взрослых обвиняемых – в разных странах в большей или меньшей степени – используются специалисты как для нужд определения субъективной стороны как элемента состава преступления (эксперты), так и для определения адекватных санкций (специалисты по социальной работе, психологи-консультанты, воспитатели, офицеры службы пробации, медиаторы, разного рода волонтеры и пр.). Эти профессиональные и общественные позиции во взаимодействии с судьями, полицией и пенитенциарными учреждениями составляют тело современной развитой уголовной юстиции.

Позитивистское движение не было однородным и включало разные концепции, объединенные критикой уголовного права, необходимостью защиты общества от преступлений и фокусировкой в способах реагирования на преступные деяния не на преступлении, а на преступнике, необходимостью научного подхода в реагировании на преступления. Рамки оказались настолько широкими, что в них уживались прямо противоположные ценностные позиции, концепции и проекты реформ. Движение ученых XIX в. за смену парадигмы уголовной юстиции дало мощные ростки как в плане развития гуманистических идей и практик в уголовном правосудии (эта линия продолжилась в движении новой социальной защиты), так и в противоположном направлении, приведшем к усилению репрессии и пренебрежению правами человека.

1.3. «Социальная защита»

Первый этап движения социальной защиты

Позитивистская концепция создала условия для рождения новых теорий, объединенных названием «социальная защита». В книге Марка Анселя, французского юриста и общественного деятеля международного уровня, проповедующего гуманистическое направление в уголовной политике и одного из основателей движения «новая социальная защита», детально показана история идей концепции социальной защиты, берущей начало в позитивизме61. Направленность этого общего течения состояла в разработке уголовной политики, под которой понимается рациональная организация социальной борьбы с преступностью.

В 1889 г. был основан Международный союз криминалистов (основатели союза – Лист, Ван-Гамель и Принс), в недрах которого продолжали развиваться позитивистские идеи и разрабатывалась доктрина социальной защиты. Союз старался привлечь как можно больше сторонников, так что его уставы периодически пересматривались. Первую самостоятельную теорию социальной защиты сформулировал Адольф Принс в 1910 г. в книге «Социальная защита и трансформация уголовного права», идеи которой во многом развивали положения, упомянутые нами при разборе работы Ферри «Уголовная социология». Основная мишень критики – уголовное право, догматизировавшее понятия преступления и наказания, рассматривавшее преступление не как живой человеческий поступок, сигнализирующий о некой проблеме, а как абстрактную юридическую сущность. Однако движение отмежевалось от позитивистских положений, которые, хотя и использовали понятие «социальная защита», не предложили, по мнению членов Союза, действенной уголовной политики.

Одно из основных понятий, разрабатываемых доктриной социальной защиты, – понятие опасного состояния личности. Опасное состояние рассматривается с точки зрения защиты интересов государства и общества, а не самого индивида. Ответом на опасное состояние должна быть и соответствующая мера, которую следует применять не за конкретное деяние, а в силу одной лишь предполагаемой потенциальной угрозы, исходящей от данного лица. Мера социальной защиты может состоять, например, в продлении срока лишения свободы, если это необходимо для обеспечения безопасности общества. Таким образом, оппозицией возмездному характеру санкций становится система охраны общества: для обеспечения эффективности охрана должна продолжаться до тех пор, пока существует само опасное состояние.

Первый этап формирования доктрин «социальной защиты» был связан, прежде всего, с определением мер в отношении к умственно отсталым преступникам и опасным рецидивистам. Законодательства разных стран в период до Второй мировой войны испытали на себе воздействие этого направления. В тот же период интенсивно развивается движение за уголовную профилактику. С одной стороны, оно восприняло от позитивистов такие идеи, как необходимость мер безопасности, классификация преступников и необходимость учреждения психиатрических отделений в тюрьмах. Но, кроме того, этим движением выдвинуты идеи воспитательного надзора и предупреждения преступлений на основе более полного изучения личности.

Идеи профилактики в период между двумя мировыми войнами, как показывает М. Ансель, не получили широкого признания, законодательства возвращались к возмездному принципу, а идеи мер безопасности стали использоваться фактически для усиления репрессии. «Меры безопасности», или меры социальной защиты, перед Второй мировой войной нашли применение при тоталитарных режимах в Италии, Германии (где, к примеру, Законом от 14 июля 1933 г. под предлогом улучшения расы была введена обязательная стерилизация для некоторых лиц). Концепция мер безопасности использовалась и при создании первых послереволюционных российских Уголовных кодексов (1922 г. и 1926 г.). Концепция социальной защиты как нельзя более подходила к политической ситуации нового государства и, в частности, советской уголовной политике, приоритетом которой была защита государства от преступлений и от общественно опасных элементов (ст. 5, 7 УК РСФСР 1922 г.). Преступлением признавалось «всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку» (ст. 6 УК РСФСР 1922 г.). Все наказания вплоть до смертной казни стали именоваться в Уголовных кодексах РСФСР (1922 г. и 1926 г.) «мерами социальной защиты».

Однако, по мнению Анселя, применяемые тоталитарными режимами «меры безопасности» имели весьма поверхностное сходство с концепциями социальной защиты, поскольку усиление карательных мер и пренебрежение к индивиду противоречили самой идеологии социальной защиты.

Два течения в движении «социальная защита»

Второй этап развития доктрины начался после Второй мировой войны. В 1945 г. «социальная защита» утверждается как независимое идейное движение, которое ставит задачу пересмотра в рамках концепции эффективной уголовной политики всей уголовно-правовой системы, включая институт ответственности, режим санкций, правил судопроизводства и разработки рациональных методов исправительного воздействия на преступников62. В 1948 г. при Главном Секретариате ООН учреждена секция социальной защиты, которая проводила уголовную политику предупреждения преступлений и исправительного воздействия на преступников. Она организовывала международные и региональные конгрессы, исследовательские циклы, способствовала организации сотрудничества международных ассоциаций по изучению преступности.

Социальная защита, как и предыдущие движения, направленные на обновление уголовной юстиции, начиная с критики официального правосудия и своих предшественников, представляла собой разные течения, объединенные некоторыми общими идеалами и критическим отношением к реалиям и догмам уголовной юстиции. В послевоенный период формируются два основных направления: радикальное (Ф. Граматика, организатор первых международных общественных объединений по социальной защите) и «новая социальная защита», лидером которого стал М. Ансель.

Демаркационная линия между течениями прошла по вопросу об отношении к уголовному праву. Граматика выступал за отмену уголовного права и замену его социальной защитой, в то время как «новая социальная защита» стояла на позиции развития уголовного права за счет включения в него своих идей. Позиция радикального крыла состояла в том, что традиционное уголовное право, построенное на возмездии и предусматривающее наказание, должно уступить место «общественной защите» – «ресоциализация против наказания». В качестве цели Граматика предлагал не столько обеспечение охраны общества (как у позитивистов), сколько его улучшение, которое может быть достигнуто за счет социализации личности; конечной целью социальной защиты должно быть не наказание индивида, а его приспособление к социальному порядку. Соответственно принимаемые меры – меры ресоциализации – имеют предупредительный или лечебный характер и изымаются из традиционной системы уголовного процесса. Основное понятие, которым оперирует концепция Граматики, – «субъективная антисоциальность»; понятиям «преступление», «уголовная ответственность», «наказание» нет места в его системе. Критика этой позиции со стороны «умеренных» («новой социальной защиты») состояла в том, что социальная защита должна не разрушать, а совершенствовать уголовное право; вмешательство государства с целью ресоциализации должно находиться в правовых рамках.

Основополагающие положения уголовной политики «новой социальной защиты»

При общем критическом подходе к классическому и неоклассическому уголовному праву Ансель подчеркивает отличие идей «новой социальной защиты» от теорий позитивизма. Доктрина «новой социальной защиты» отвергает позитивистский детерминизм. В каком-то смысле «новую социальную защиту» не столько интересует философский вопрос о наличии свободы воли, сколько система рациональной социальной организации борьбы с преступностью. Придавая большое значение данным науки, новая социальная защита выходит за границы чисто научного подхода и предлагает строить эффективную уголовную политику как искусство управления, основываясь на сознательно поставленных целях, выражающих и отражающих социальную мораль. Опору такая политика находит в «признании, использовании и развитии того врожденного чувства ответственности, которым неизбежно обладает каждый человек, в том числе и преступник»63. Это положение является ценностью и аксиомой «новой социальной защиты».

«Социальная защита» сохраняет идею классификации преступников, однако опасается заранее разделять людей на категории. Задача состоит не столько в том, чтобы поместить лицо, совершившее преступление, в заранее приготовленную схему, сколько в том, чтобы изучить и объяснить причины, по которым определенный человек при наличии тех или иных обстоятельств, той или иной прошлой жизни, той или иной биологической конституции совершил определенное деяние64. Одновременно объяснение преступного деяния не сводится к истории жизни, биологической конституции или влиянию социального окружения индивида, и предлагается использовать понятие «динамика преступления» – связь индивидуальных предпосылок и ситуации совершения преступления, поскольку многочисленные исследования показывают, что одинаковые характеристики могут быть как у преступника, так и непреступника. «Новая социальная защита» выступает как против догматизма неоклассической школы уголовного права, так и против идеи медико-социального предупреждения преступности при отстранении от этого юристов. Основную задачу реагирования на преступные деяния новая социальная защита видит в ресоциализации преступника (этот термин используется и радикальным крылом, и новой социальной защитой): исправительном воздействии, основанном на изучении уголовного деяния и личности преступника.

«Социальная защита» в рамках предупреждения преступлений признавала понятие опасного состояния и применения (строго в рамках закона) мер безопасности (предупреждения) для предделиктных состояний (по отношению к бродягам, нищим, проституткам, алкоголикам, наркоманам)65, но они должны осуществляться строго в рамках законности.

Учет и систематическое изучение при помощи научных методов личности преступника новая социальная защита рассматривает как главную особенность своего подхода, отмежевываясь при этом от позитивистской школы, от биологизма Ломброзо и социологизма Ферри. В человеке, помимо биопсихического и социального существа, она видит не только объект научного исследования, но также и субъекта моральной ответственности и субъекта права.

В духе прав человека новая социальная защита утверждает право на ресоциализацию – государство должно обеспечить это право. Такая позиция ведет к пересмотру всех уголовных санкций и определению места некарательных мер66. Это означает, что изучение личности преступника должно стать составной частью уголовного процесса. Задача судьи состоит не в «дозировке» наказания, а в вынесении мер, наиболее адекватных для исправления конкретного подсудимого. Меры безопасности, принимаемые судьей, должны быть адекватны характеру опасности личности преступника. Отсюда необходимость законодательного определения опасного состояния и обязательного в определенных случаях проведения экспертизы в целях изучения личности преступника.

Включение научного изучения личности преступника в уголовный процесс влечет необходимость установления правового статуса досудебного изучения личности обвиняемого. В ряде европейских законов предусмотрено медико-психологическое и социальное обследование, которое оформляется в виде личного досье обвиняемого. В англосаксонской системе процесс разделен на две стадии: установление виновности и вынесение приговора. На второй стадии, если лицо признано виновным, производится исследование личности подсудимого. Все это означает, что состязательность в уголовном процессе нужна на стадии определения виновности, а дальше необходима научная стадия, позволяющая на основе исследования личности виновного определить меры, наиболее подходящие для его ресоциализации (подобного же разделения придерживался Ферри). Понимание судебных санкций как исправительных мер приводит к принципиальному изменению деятельности пенитенциарных учреждений. И постепенно во многих странах пенитенциарная деятельность освобождается от пассивного исполнения установленного законом наказания и занимается последовательной подготовкой осужденного к возвращению на свободу.

Понятие ответственности и цели ресоциализации

На основе анализа разных представлений о содержании понятия и основаниях уголовной ответственности (объективное вменение; свобода воли и моральная ответственность; умысел и неосторожность; разделение умысла и мотива; социальная ответственность за вред, причиненный обществу; невменяемость – вменяемость – уменьшенная вменяемость) Ансель выдвигает то понятие ответственности, на котором настаивает «новая социальная защита»: это осознание индивидом своей личности, поскольку она выражается в его поступке. Реакция на преступление должна соответствовать «психической реальности» индивида, которая состоит «в глубоком и естественном чувстве личной ответственности», присущем каждому человеческому существу67. С этой точки зрения нельзя человека отделять от его поступка. Преступное деяние остается для социальной защиты преступлением, но, в отличие от классического и неоклассического подходов, оно исследуется не в отрыве от исполнителя, а как социальное отражение его личности. Ответственность становится движущей силой процесса ресоциализации, исправительное воздействие должно обеспечить восприимчивость преступника к осознанию своей ответственности за совершенное преступление. Новая социальная защита определяет себя как «науку о воспитании ответственности»68. Мера, применяемая к преступнику, «является прежде всего воспитанием чувства ответственности, или, иными словами, терапией свободы; оно стремится превратить это врожденное или естественное – но у многих преступников неясно выраженное и неразвитое – чувство не только в чувство свободы, но в чувство осознанной свободы, принимаемой с ее неизбежными ограничениями»69.

«Новой социальной защитой» формулируются следующие направления уголовной политики.

1. Изменение пенитенциарных систем, которые должны преследовать цель перевоспитания, исправительного воздействия на преступников, возвращения преступников в общество.

2. Изменение содержания уголовной санкции. Наказание как причинение страданий имеет смысл лишь в парадигме возмездия. Причиняя зло, нельзя сделать человека лучше. Функция ресоциализации должна быть главной в наказании, а не побочной и второстепенной.

3. Предупреждение преступности.

Особое значение придавалось исследованиям тюремного заключения. Действительно ли оно является панацеей? Тюрьма, скорее, развращает человека, погружая его в специфическую субкультуру зла. Исходя из принципа реализма, «новая социальная защита» не отвергает тюремного заключения для определенных случаев, но считает необходимым и систему мер исправления, не связанных с лишением свободы.

В моральных ценностях и идейных традициях «новая социальная защита» опирается на два основания. Во-первых, утверждение прав человека, гарантирующих свободное развитие личности. Новое выражение прав человека в сравнении с провозглашенными Французской революцией состоит в том, что индивид имеет право на ресоциализацию, подобно тому, как прежде провозглашали, что он имеет право на свободу, безопасность, собственность, труд. И, во-вторых, связь с христианской традицией милосердия и искупления.

Роль «новой социальной защиты» Ансель видит в подталкивании внутренних глубоких трансформаций самой уголовной юстиции. Значение доктрин «социальной защиты» в том, подчеркивает Ансель, чтобы помочь юристам осознать ее эволюцию. Привычная реакция юриста – относиться к любому нововведению с недоверием, «поскольку оно нарушает гармонию существующей системы, которая оправдывается одним лишь фактом своего существования»70. Уголовная политика социальной защиты видит свою миссию не в разрушении уголовного права, а в постановке проблем и включении своих положений в новые законы: процессуальные нормы, устанавливающие обязанность исследования личности обвиняемого, взаимодействие суда с социальными, медицинскими и психологическими службами; альтернативные наказания; новые пенитенциарные режимы.

И все это постепенно входит в законодательство и практику уголовной юстиции. В поддержку этих направлений реформ активно выступили международные организации и Организация Объединенных Наций.

1.4. Научная реабилитация

«Новая социальная защита» как доктрина осмысляет, сопровождает и стимулирует эволюцию «недавно еще чисто репрессивной системы» уголовного права. Однако реальные изменения, продиктованные идеями гуманизма и социальной защиты, повлекли за собой очередной груз проблем, касающихся как пенитенциарной системы, так и альтернативных мер.

«Новая пенология» ХХ в. возродила идеи XIX столетия о перевоспитании заключенных. Центральный момент нового подхода к заключенным стал формулироваться как «индивидуализация обращения», преследующая цель коррекции поведения, установок, ценностей – в общем, социально-психологической реабилитации. Для этого недостаточно морального наставления, а необходимо научное изучение преступника и выявление набора факторов, приведших его к преступлению. Реабилитацией стали заниматься психиатры, психологи и социальные работники71. Воздействие на преступников рассматривается как своего рода «лечение», недаром эту модель еще называют «медицинской»72. Формы психологической терапии шире лечения в медицинском смысле. Они не только устраняют симптомы, но и нацелены на личностный рост и формирование у индивида навыков совладания с проблемами.

Единого понятия реабилитации преступников не существует. В медицине под реабилитацией понимается восстановление или компенсация нарушенных функций в целях облегчения социальной реинтеграции. Реабилитация преступников рассматривается схожим образом с тем уточнением, что реинтеграция включает воздержание от совершения преступлений. Тем самым важнейшей целью реабилитации стало предотвращение рецидива. Развитие реабилитационного подхода идет вместе с развитием психотерапии как таковой. Сегодня в мире насчитывается множество реабилитационных программ, связанных с теми или иными психотерапевтическими направлениями и школами. Реабилитационные программы используются в пенитенциарных и лечебных учреждениях, а также при применении санкций, альтернативных лишению свободы.

В 1974 г. был опубликован обзор73, где проанализировано 231 исследование и показано, что реабилитационные программы, о которых упоминается в литературе, по большей части не оказывают существенного влияния на рецидив74. Опубликованная точка зрения вошла в криминологическую литературу под термином «ничто не работает». Сторонники ужесточения наказания видели в реабилитационном подходе чрезмерную мягкость.

Но практика реабилитации критиковалась еще и с прямо противоположных позиций: реабилитация оказалась еще более сильным инструментом контроля, заключенные попадали в зависимость от начальника тюрьмы, персонала, комитетов по досрочному освобождению, поскольку условия освобождения связывались с оценкой прохождения реабилитационных программ.

В соответствии с политикой ресоциализации к преступникам, нуждающимся в лечении (алкоголикам, наркоманам, психопатам и т. п.), применялись «некарательные меры». Такие люди оказывались фактически лишенными свободы на неопределенный срок, их освобождение зависело от «выздоровления». Как пишет Нильс Кристи, центры по некарательному воздействию «по существу не были лечебницами. Они очень напоминали обыкновенные тюрьмы, штат этих учреждений – тюремную охрану, а предполагаемые пациенты – прежних тюремных сидельцев, но с еще более негативным отношением к тому, что с ними случилось, чем у обычных заключенных. Некарательное воздействие без заранее ограниченных сроков явно переживалось значительно более болезненно, чем старомодное намеренное причинение боли»75. Концепция некарательного воздействия снимала вопросы ценностного характера, поскольку ставила благородную цель улучшить состояние клиента76. Вопрос же о содержании понятия «опасности» лица не получил внятного ответа.

Резюмируя рассмотрение гуманистической линии эволюции уголовного правосудия, мы можем зафиксировать два вывода. Первый, возможно, парадоксальный: включение знаний о человеке в тело юстиции не означает автоматически ее гуманизации. Иными словами, «человекоцентризм вместо права» приводит к умалению человеческого достоинства и произволу. Второй вывод состоит в том, что право включает механизм самопроблематизации и ассимиляции нового содержания. В контексте нашей темы это значит, что рамки уголовно-правового подхода в принципе могут быть раздвинуты, и открывается возможность правового использования идей и практик, снижающих репрессивный характер ответа на преступление.

Крушение в 70-е гг. ХХ в. надежд на реабилитационный подход, гуманизм и эффективность некарательного воздействия не означает, однако, что цели, поставленные «новой социальной защитой», следует признать неверными. Продолжают разрабатываться и применяться исправительные и психотерапевтические программы, многие из которых достигают значительного эффекта. Профилактика преступлений и ресоциализация лиц, совершивших преступления, остаются самыми актуальными задачами. Однако эти цели формулируются в таком обобщенном виде, что за ними скрываются самые разные практики. Кроме того, на совершение повторных правонарушений влияет множество факторов, не только психологических, в то время как основу реабилитационных программ составляют методы коррекционного психологического вмешательства. Но означает ли последнее, что реабилитационные программы не нужны? Или, может быть, «рецидив» просто неадекватный показатель для оценки их эффективности? А, может быть, смысл гуманизации уголовного правосудия является самоценностью? И анализировать ее нужно не с точки зрения «эффективности», а с точки зрения ценностного содержания самих программ? И уж если мерить эффективность, то, к примеру, она может выражаться в том, что число повторных правонарушений тех, кто прошел программы, не становится выше? А есть ли измеритель эффективности карательного подхода?

«…Наказание, применяющееся в самых разных формах не одну тысячу лет, так и не привело к заметному сдвигу в динамике преступности. Тем самым оно, хотя и косвенным образом, показало свою неэффективность, а если выразиться мягче, далеко не полную эффективность… Поэтому постоянно и безуспешно изыскиваются пути замены наказания чем-либо более рациональным»77.

Практика реализация доктрины новой социальной защиты и реабилитационного подхода раскрывает очередной пласт вопросов относительно направлений развития уголовной юстиции. Проблема преступности остается актуальной. И мы оказываемся у очередной развилки:

1) назад к усилению роли наказания;

2) к продолжению поисков форм эффективного некарательного воздействия;

3) к необходимости новых подходов.

Все три линии получили свое развитие.

Глава 2 КОНЦЕПЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ

Система реагирования на преступления остается карательной. Концепция восстановительного правосудия стала результирующей разных направлений общественной активности, социальной и правовой мысли, выступающих против такой системы. Среди факторов, оказавших влияние на становление восстановительного правосудия, выделяют: 1) социальные движения (борьба за сокращение численности тюремного населения и альтернативные наказания, за нормальные условия содержания в тюрьмах, за права жертв, за гражданские права национальных меньшинств, в том числе в уголовном правосудии); 2) программы и экспериментальные практики разрешения конфликтов (Conflict Resolution), в том числе в области реагирования на правонарушения; 3) религиозные концепции и практики миротворчества; 4) научные исследования и теории78.

Сегодня восстановительное правосудие – это новый взгляд на то, как нужно реагировать на уголовные преступления. По аналогии с предыдущими направлениями он включает критику доминирующего способа реагирования на преступления и конструктивную альтернативу79.

2.1. Критика карательного способа реагирования на преступления

В критической части концепции восстановительного правосудия следует выделить четыре основополагающие и взаимосвязанные линии: неэффективность уголовно-правового (карательного) способа в отношении преступников, пренебрежение нуждами жертв, неэффективность и ценностная неприемлемость для общества карательного способа реагирования и, наконец, отчуждение общества от решения собственных конфликтов, приводящая к его социальной и моральной дистрофии.

В критике наказания мы увидим многие линии, уже знакомые нам из предыдущих критических теорий, тем не менее специфика угла зрения концепции восстановительного правосудия приведет к принципиально новой практической альтернативе.

Преступник

Цели наказания, провозглашаемые современной доктриной уголовного правосудия, – исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений – оказываются по большей части декларативными. Места лишения свободы изолируют лиц, совершивших преступление, но вряд ли происходящие там процессы можно назвать исправлением. Там вконец разрушаются способности осужденного к социальной адаптации, к жизни в нормальном обществе, атрофируются элементарные социальные навыки, чувство ответственности за себя и близких, культивируется рецидивная преступность. Чем лучше осужденный приспособится к тюремной жизни, тем сложнее ему на свободе. Вряд ли можно всерьез говорить о том, что наказание способствует формированию чувства ответственности за преступление: оказавшись в тюрьме вместе с другими изгоями, выброшенными из общества, осужденные больше склонны к самооправданию, к осознанию себя в качестве жертвы. Эти люди преступили закон и должны нести ответственность. Однако, если человек совершил преступление из-за неспособности «управлять своей жизнью в рамках закона», чему научит его тюремный опыт?

«В течение этих лет ему не потребуется платить за квартиру, зарабатывать деньги, содержать семью. Oн полностью будет зависеть от государства, которое возьмет на себя заботу о нем. Когда же он выйдет, у него останется совсем немного навыков для жизни в обществе. Научится ли он снова ходить на работу, экономить деньги, платить по счетам?»80

И освободившемуся из мест лишения свободы зачастую ничего не остается, как совершить новое преступление и вернуться в привычную среду, поскольку в условиях лишения свободы у него не могли сформироваться навыки свободной и ответственной жизни. Жизнь в обществе предполагает активность, субъектность; в тюрьме – пассивность, покорность, потерю субъектности.

Выше мы уже обращались к книге норвежского криминолога Нильса Кристи «Пределы наказания». Просто и ясно он выразил то, что кажется само собой разумеющимся, но о чем мы предпочитаем умалчивать: наказание – это намеренное причинение боли. Наказание – это претерпевание страдания, здесь нет субъекта, который отвечает на боль жертвы, компенсирует причиненный ей вред. Это пассивный уход от проблемы, связанной с преступлением, загораживание от своего деяния с помощью профессионалов – адвокатов и специалистов в области поведения81.

Не надо забывать и о неотъемлемых «сопутствующих» обстоятельствах лишения свободы – той невероятной жестокости, которая царит в местах заключения в силу самой специфики разделения людей на заключенных и надзирателей82, а также таких атавизмов средневековья, как применение пыток83, разумеется, не потому, что они санкционированы законом, а в силу институциональной специфики мест заключения. В эксперименте Зимбардо показано развращающее влияние тюремных условий как таковых и на надзирателей, и на заключенных. «Словесный щит», говорит Кристи, маскирует истинный характер наших действий. Конечно, мы тут же услышим возражения: «преступник сам виноват, было бы странным, если общество как-то иначе относилось к преступлениям». Здесь нет простых ответов.

«Моя позиция, представленная здесь в неизбежно упрощенном виде, но с полным пониманием сложности обсуждаемых вопросов, кратко сводится к тому, что социальные системы должны строиться таким образом, чтобы свести к минимуму ощутимую потребность в причинении боли с целью социального контроля… Пусть преступление послужит исходным пунктом для подлинного диалога, а не для столь же неадекватного ответа посредством причинения боли полной мерой. Cоциальные системы следует организовать так, чтобы диалог мог иметь место»84.

На первый взгляд, странная точка зрения. Но именно она стала основой будущего подхода; деятели восстановительного правосудия подчеркивают, что взгляды Кристи оказали существенное влияние на формирование их позиции. Диалог стал основой процедуры, которая предлагается восстановительным правосудием.

Чрезвычайно важную роль в теоретическом переосмыслении понятия «преступник» сыграла теория стигматизации, или ярлыков, иногда ее называют теорией этикетирования (labeling approach)85. Эта концепция разрабатывается с 30-х гг. ХХ в. (Танненбаум, 1938; Беккер, 1963). Согласно этой теории не только (и даже не столько) первичное отклоняющееся поведение, но сам способ реагирования общества на такое поведение толкают человека (особенно молодого) в криминальную среду. То, что молодой человек совершает как шалость, трактуется как преступление; на человека навешивается позорящее клеймо, которое фактически предопределяет его дальнейший жизненный путь. В социальном окружении вина как бы «прилипает» к индивиду; «однажды обвиненный в воровстве в глазах людей навсегда останется вором, попавший в тюрьму – бывшим заключенным, бывшим преступником»86. Преступные качества «приписываются» лицу, совершившему преступление, и отныне воспринимаются как его внутренние свойства. Недоверие окружающих к ранее судимому ведет к внутреннему усвоению человеком роли преступника – и он ведет себя в соответствии с навязанной ему ролью.

И даже если наказание не связано с лишением свободы, правовой институт судимости (которая в конце концов погашается) «не работает» в социальном пространстве. Возьмем пример из нашей жизни. Во многих учреждениях при принятии на работу требуется справка о судимости. Форма справки Главного информационно-аналитического центра МВД России содержит графу: «имеются (не имеются) сведения о судимости (в том числе погашенной и снятой)». То есть на того, кто был когда-то осужден, в любом случае ставится социальное клеймо, и фактически перед ним закрываются многие двери. Официальное осуждение нарушителя становится актом социального клеймения. Клеймо ставится на человеке, а не на его поступке, и отныне отношение к нему общества определяется этим знаком позора. Следствием становится «вторичное отклонение» как результат реакции индивида на такое отношение окружающих: принятие и освоение им социальной роли отверженного и вхождение в криминальную среду, где он становится «своим». Особенно опасны последствия стигматизации для юного нарушителя, когда еще не завершены процессы взросления, личностной и социальной идентификации, когда идет интенсивный поиск своей социальной роли и образцов для подражания.

Теория стигматизации получила дальнейшее развитие в немецкой криминологии (Ф. Зак). Дискуссия вокруг этой теории оформилась в «критическую криминологию», которая принципиально изменила взгляд на преступность. В критической криминологии обсуждается низкая эффективность уголовного права, пересматривается взгляд на латентную преступность. Как показано в ряде исследований, около 90 % законопослушных граждан хотя бы раз в жизни совершали противоправные деяния. Понятие латентной преступности означает, что лишь часть совершенных преступных деяний попадает в каналы официальной регистрации. И это не только негативное явление, но и благо.

Практическим следствием теоретических обсуждений стали новые стратегии в уголовной политике.

«В различных политических кругах стала обсуждаться мысль о том, что традиционные карательные меры к лицам, разоблаченным… В преступлениях, иррациональны, дороги и негуманны, и было бы рациональнее, дешевле и гуманнее демонтировать традиционный уголовно-правовой контроль и заменить компенсирующими социально-политическими мероприятиями. К числу практических результатов распространения идей критической криминологии относится внедрение мер, альтернативных лишению свободы, в частности, касающихся предусмотренного законом примирения потерпевшего от преступления с лицом, виновным в его совершении, а также профессиональная подготовка целого поколения социальных педагогов и судей для молодежных судов».87

Социальная справедливость и нужды жертвы

Как и возможность исправления осужденного, весьма сомнительной представляется декларируемая уголовным правом цель восстановления социальной справедливости с помощью наказания (см., например, ст. 43 УК РФ). Разного рода социологические исследования показывают, что опрашиваемые нередко считают (относительно корыстных преступлений) более предпочтительным возмещение ущерба жертве, нежели наказание преступника88.

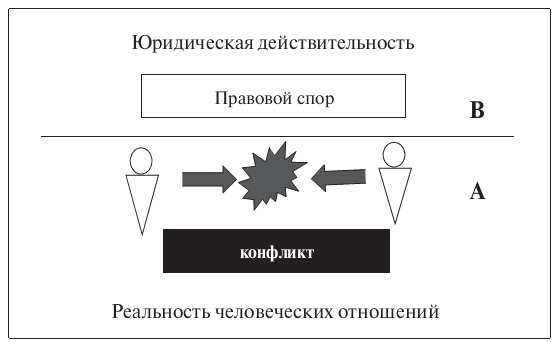

Какое содержание вкладывается уголовным правом в понятие социальной справедливости? Уголовно-правовая доктрина под жертвой (за исключением весьма небольшого круга дел частного обвинения) имеет в виду отнюдь не тех, кто реально пострадал от преступления. Жертвой является государство, и отвечает преступник перед ним, в то время как достижение социальной справедливости предполагает в первую очередь возмещение ущерба и заглаживание вреда тому, кому этот вред нанесен.

Во второй половине ХХ в. параллельно с активизацией общественного движения за права жертв стала формироваться и новая научная область – виктимология, появление которой было обусловлено односторонним подходом к феномену преступления, культивировавшимся традиционной криминологией. Первоначально виктимология (криминальная виктимология) ставила перед собой вопросы, «в силу каких причин те или иные лица и социальные группы становятся жертвами чаще, чем иные, оказывающиеся в аналогичных ситуациях?»89. Но по мере разворачивания исследовательских программ расширялась и область основных интересов, формулировались новые проблемы, и внутри самой виктимологии стали выделяться разные течения. Постепенно на повестку дня встали вопросы о том, как рассматривается жертва преступлений системой уголовного правосудия, в какой мере реализованы механизмы по возмещению ущерба, причиненного преступлением90.

Вред от преступления – это не только прямой материальный ущерб, это и те переживания, которые еще долго преследуют жертву. Ночные кошмары, ощущение уязвимости и ранее не свойственная подозрительность к другим людям, жажда отмщения, самообвинение («я сама виновата в том, что произошло»), невозможность выразить чувства, которые ее переполняют, в том числе и потому, что близкие избегают этой темы, ухудшение отношений с окружающими, которые ее «не понимают», неразрешимые вопросы («почему я?», «имел ли преступник что-нибудь лично против меня?» и пр.).