Дела минувшие

Архивные редкости

«Да жаль, проезда нет подчас»…

Российские дороги с давних пор служат притчей во языцех. Кто только из русских классиков не писал о них! «Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове „дорога“, и как чудна она сама, эта дорога!», – замечал Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах». Правда, чаще всего ругались на дороги. Как тут не вспомнить хрестоматийные пушкинские строки из «Евгения Онегина»: «Теперь у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют…».

Пушкин был не единственным поэтом, посвятившим свои строки русским дорогам. Вот что писал в те же времена Петр Андреевич Вяземский:

Дороги наши – сад для глаз:

Деревья, с дерном вал, канавы;

Работы много, много славы,

Да жаль, проезда нет подчас.

С деревьев, на часах стоящих,

Проезжим мало барыша;

Дорога, скажешь, хороша —

И вспомнишь стих: для проходящих!

Всем известно выражение, приписываемое историку Николаю Михайловичу Карамзину: «В России две беды – дураки и дороги». Существует, правда, и другая версия, что эту фразу, сопровождаемую к тому еще и крепким русским словцом, бросил в сердцах государь Николай I, прочитав опус маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году».

Царю было на что гневаться: француза тепло принимали на всех уровнях власти Российской империи и ждали, что он ее восславит всеми силами своего пера. Однако тот сделал ровно наоборот: точно подметил отрицательные явления русской жизни и предал их огласке, не взирая ни на чьи чины и заслуги. Впрочем, мы отвлеклись: речь-то идет о дорогах, еще точнее, – о дорогах в Петербургской губернии.

Характерную деталь можно встретить в воспоминаниях инженера Георгия Васильевича Малкова-Панина «На рубеже двух эпох», проводившего лето под Гатчиной, на мызе Владимирской, принадлежавшей его деду – известному в России бумажному фабриканту, владельцу Красносельской писчебумажной фабрики Константину Петровичу Печаткину. «Дорога от станции [Гатчины. – С. Г.] до мызы была скверная: грязь, лужи, ухабы и глубокие колеи, – говорилось в мемуарах. – В имении же все дороги были шоссированы благодаря деду, который сделал это за свой счет».

Конечно, времена менялись, и дороги пушкинских времен никак нельзя сравнить с тем, что было в начале ХХ века, когда состояние дорог становилось буквально вопросом жизни и смерти для бурно развивающейся российской экономики. В начале 1900-х годов общая протяженность шоссейных дорог в Петербургской губернии превышала тысячу верст. На территории нашего региона проходило несколько транзитных шоссейных дорог – Московская, Варшавская, Нарвская, Выборгская и Архангелогородская. Кроме того, насчитывалось 325 грунтовых дорог – не считая проселочных.

Немало жалоб вызывал в начале ХХ века проходивший извилистой лентой вдоль Невы Шлиссельбургский тракт. Эту новую почтовую дорогу проложили еще в начале XVIII века. Протянувшаяся через Шлиссельбург, она соединила Петербург с Архангельском, а потому и была названа Шлиссельбургским трактом.

На прокладку этого тракта в начале 20-х годов XVIII века бросили десятки тысяч крепостных крестьян. Местность была лесистая, болотистая, и грязь на дороге никогда не высыхала. Тракт находился в самом плачевном состоянии до той поры, пока императрице Анне Иоанновне не понадобилось ехать на открытие Ладожского канала.

В августе 1732 года был выпущен указ: «Ее императорское величество изволила указать строение от С.-Петербурга до Шлиссельбурга дороги поручить камер-коллегии и для того строения определить от сената особливого человека, на рассмотрение которого велеть на больших реках сделать плоты, чтобы возможно было карету с лошадьми перевезти, а на болотистых местах делать дорогу фашинами и по сторонам ровки для стоку воды, и то все исправлять с поспешением, дабы в походе ее императорского величества нынешним летом на Ладожский канал ни малой остановки не было».

Тот ремонт Шлиссельбургского тракта стоил громадных денег. Для покрытия расхода ввели особый сбор за пользование дорогой. Для этой цели на тракте устроили «конторы». Расценки были следующими: по 2 коп. с возовой лошади с проводником за весь путь; по 3 коп. с легковой лошади; по 4 коп. с пары; по 6 коп. с тройки; по 8 коп. с четверки и по 12 коп. с экипажа в шестерку. Но поскольку знатных проезжих на Шлиссельбургском тракте появилось очень мало, а обыватель здешних мест ни за что не соглашался платить по 2 копейки с воза и предпочитал просто-напросто объезжать тракт, то этот сбор в конце концов упразднили.

И все-таки в начале ХХ века Шлиссельбургский тракт выглядел гораздо более «цивилизованной» дорогой, нежели другие пути сообщения того же Шлиссельбургского уезда. Недаром в мае 1905 года на заседании дорожной комиссии Шлиссельбургского земства было заявлено, что на всех трактах северной части мосты по большей части разбиты и провалились, а потому необходим их немедленный ремонт.

В июне 1907 года начальник петербургского почтово-телеграфного округа жаловался столичному губернатору А.Д. Зиновьеву: «Ввиду поступивших ко мне донесений от начальников подведомственных мне учреждений и жалоб от возчиков почт и даже частных лиц на неисправное состояние подъездных путей от г. Шлиссельбурга к ст. Мга и от г. Новая Ладога до ст. Званка, пути эти были осмотрены особо командированными чиновниками и оказались в таком состоянии, что беспрепятственный проезд по ним возможен только в летнее сухое время. С наступлением же осени они, без шоссировки и должного ремонта, будут также непроездны».

Начальник почтово-телеграфного округа просил распорядиться, чтобы Шлиссельбургское и Новоладожское уездные земства привели эти дороги в «такое исправное состояние, при котором следование почт с установленной скоростью не только летом, но и во всякое время года было бы вполне обеспечено».

Земства, в свою очередь, жаловались на недостаток денег. Так, Шлиссельбургская уездная земская управа, отвечая в июле 1907 года петербургскому губернатору А.Д. Зиновьеву, сообщала, в текущее время нет никакой возможности заниматься ремонтом дороги от Лезьенского тракта до стации Мга. Она была проложена по торфянистой болотистой почве, уплотнена песком и выглядит гораздо лучше, чем даже сам Лезьенский земский тракт.

«Если позволят средства земства, то осенью сего года, для большего уплотнения грунта, вновь будет произведена подсыпка песка, – указывалось далее в ответе Шлиссельбургской уездной земской управы, – а в будущем году может быть явится возможность окончательно устроить эту дорогу, постройкой на всем ее протяжении булыжной мостовой или шоссе».

Спустя неделю управа адресовала губернатору еще одно письмо – снова по поводу той же дороги, о состоянии которой гневался начальник столичного почтово-телеграфного округа.

Во-первых, возмущалось уездное земство, какие к ним могут быть претензии, когда уже третий год длится «финансовое затруднение, вследствие чего приходится воздерживаться от исполнения многих работ по разным предметам, назначенным по смете». И, во-вторых, если почта так жалуется, пусть она идет по существующему губернскому тракту. А если не хочет – то тогда пусть этот тракт, на который она жалуется, передадут в ведение Губернского земства, имеющего куда больше средств. И вообще, возмущались шлиссельбургские земцы, с какой это стати почтовое управление требует от земства, чтобы его дороги были приведены в такое же состояние, как почто вые тракты?

Впрочем, тяжба этим не окончилась. Видя ропот земства, начальник столичного почтово-телеграфного округа распорядился «из-за неустройства подъездного пути» прекратить почтовое сообщение между Шлиссельбургом и Мгой, о чем 30 июня 1907 года не преминул сообщить петербургскому губернатору. Вместо этого установить «ежедневный ход обыкновенный почт между г. Шлиссельбургом и селом Усть-Ижорой через Елизаветино и Усть-Тосно по одному разу в день туда и обратно».

Почтово-телеграфный начальник жаловался и на то, что из-за плохих дорог его ведомство понесло убытки. Произошло это вот по какой причине.

«Летом, когда дороги просохли, я решил возобновить движение почты между Шлиссельбургом и Мгой, но возчик категорически отказался перевозить почты как в Усть-Тосно, как и до станции Мга, заявив, что от подряда этого он потерпел большой убыток по случаю ежедневной перевозки почт в Усть-Тосно вместо обусловленных контрактом двух раз в день до станции Мга и обратно», – сообщал начальник почтово-телеграфного округа. Таким образом, «неисправное состояние дороги дало повод названному крестьянину нарушить свои контрактные обязательства и сверх того вызвало необходимость отдачи помянутого подряда другому лицу…». Казна потерпела убыток: прежнему возчику полагалось 750 рублей в год, а на теперешних торгах на отдачу этого подряда наименьшая цена была заявлена уже в 1 тысячу 610 рублей.

Еще одна беда: владельцы участков, прилегающих к оживленным дорогам, ради своей коммерческой выгоды пытались прибрать к рукам не принадлежащую им землю. В результате дороги в этих местах становились узкими, напоминая коридор между двумя заборами. Именно так произошло на некоторых местах Шлиссельбургского тракта.

В июле 1911 года дорожный отдел Губернской земской управы пожаловался столичному губернатору о ситуации в Отрадном: владельцы земельных участников, прилегающих к Шлиссельбургскому тракту, захватывают землю вплоть до придорожной канавы. В то время как, согласно правилам, ширина полосы отчуждения возле тракта в свободных от леса местах должна быть не менее двадцати саженей. Управа сообщала, что примет все меры к восстановлению незаконно захваченных участков вдоль шоссе.

На словах меры были приняты: Шлиссельбургской земской управе разъяснили, чтобы она впредь не допускала никаких построек ближе чем в десяти саженях от оси тракта. Но постройки, уже возведенные ближе чем в десяти саженях от оси шоссе, оставить до прихода их в ветхость, не допуская в них капитального ремонта.

Впрочем, и на следующий год выяснилось, что ситуация повторяется: летом 1912 года инспектор казенных шоссе Санкт-Петербургской губернии при их объезде обратил внимание, что на второй версте перегона Усть-Ижора – Пелла у кирпичного завода Поршнева на обрезе шоссе поставлен дощатый забор на расстоянии 3,25 саженей от оси шоссе, а за забором – котлован, из которого добывается глина для производства кирпичей. Инспектора беспокоило, что в случае обвалов пострадает обочина, поэтому выработка глины в данном месте недопустима.

Об этом инциденте Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог Министерства путей сообщения доложило 28 сентября 1912 года петербургскому губернатору. Тот велел принять срочные меры к «уничтожению произведенного захвата шоссе», предписав снести забор на 10-саженном расстоянии от оси шоссе, засыпать и плотно утрамбовать котлован и привлечь виновника к судебной ответственности.

В архиве сохранилось и заявление совладельца кирпичного завода, Дмитрия Ивановича Поршнева, обещавшего принять меры к «урегулированию вопроса о захвате». Надо думать – меры он принял: надо ведь было заботиться об интересах предприятия…

Дом терпимости на берегу канала

Любопытные материалы, ярко рисующие картины шлиссельбургских нравов конца XIX века, можно найти в архивах. Как оказалось, этот маленький городок вовсе не был тихим и спокойным. Отзвуки кипевших тут страстей доносились до столицы…

«В нашем околодке в доме отставного унтер-офицера Горского находится публичное заведение – дом терпимости, в котором учиняются буйство, скандалы, пьянство, ежедневный разбой, и вблизи его неоднократные убийства и все терпимые нами безобразия, столь невыносимые», – возмущались жители и домовладельцы шлиссельбургской слободы, располагавшейся возле канала императрицы Екатерины II. Свою жалобу в конце июля 1883 года они подали городскому голове Шлиссельбурга Гавриилу Николаевичу Флоридову.

Шлиссельбуржцы слезно умоляли избавить их от мучений и перевести сие злачное заведение в какое-нибудь другое место города. По их словам, от этого, «кроме нашего спокойствия, облагородится, может, общественный бульвар, по которому прекратилось бы путешествие пьяно-безобразного люда, чрез это у многих семейств отпала охота прогуливаться по единственному у нас в городе общественному саду».

Итак, проблема была налицо: публичный дом в Шлиссельбурге являлся очагом вопиющего безобразия, от которого изрядно страдали местные жители. Надо заметить, что в то время проституция была официально разрешена. В ходе реформ министра внутренних дел графа Л.А. Перовского в 1843 году был создан специальный орган для надзора за публичными женщинами – Врачебно-полицейский комитет. Легализация проституток Петербурга имела целью покончить раз и навсегда со всеми беспокойствами, связанными с чрезвычайным распространением нелегальной проституции.

Комитет начал с того, что установил точное число дам легкого поведения в Петербурге. В первые же дни зарегистрировали четыреста «ночных бабочек», которым вместо паспорта выдали «желтый билет». Всех проституток было решено сосредоточить в домах терпимости. Однако в Министерстве внутренних дел вскоре поняли, что всех особ легкого поведения невозможно сосредоточить в закрытых заведениях, и разрешили «свободную» проституцию. Тем не менее, как отмечают историки Наталья Лебина и Михаил Шкаровский, «Петербург хоть и считался лидером в индустрии продажной любви, но одновременно стремился к внешнему благообразию в этой области»…

Впрочем, вернемся в Шлиссельбург. Городской голова Флоридов, ознакомившись с челобитной своих жителей, отправил депешу петербургскому губернатору: «Жители города Шлиссельбурга, проживающие по правому берегу канала императрицы Екатерины II (он же Лейманский) в числе двенадцати человек, 28 июля сего года подали прошение, адресованное на мое имя, в котором пишут о безобразиях, происходящих в их местности от существующего в оной дома терпимости, содержимого вдовой Екатериной Петровой. Просят моего ходатайства о переводе того дома в другую, более отдаленную от них местность».

На рапорте господина Флоридова сохранились резолюция столичного вице-губернатора: «Предписать шлиссельбургскому исправнику оказать содействие в удовлетворении оной претензии». Однако все оказалось не так-то просто. Местный исправник серьезно занялся этим вопросом и выяснил, что… лучшего места для публичного дома, где он действует, и быть не может. Впрочем, обо всем по порядку.

Как сообщал исправник в петербургское губернское правление, исполняя предписание, он поручил своему помощнику «понудить содержательницу дома терпимости перевести заведение из своего дома в один из домов той местности города, которая будет ей указана полицией». Екатерина Петрова не противилась, изъявила готовность исполнить это требование и даже согласилась вообще закрыть дом терпимости, если того потребуют власти.

Однако же, когда исправник стал обсуждать с городским головой, где же можно разместить публичный дом таким образом, чтобы он никому не мешал, выяснилось, что он находится в самом подходящем месте. Поскольку, если перевести его в другую часть города, там тоже неизбежно возникнут подобные жалобы обывателей, «так как все остальные части города населены торговцами и более интеллигентной публикой». И вообще, резюмировал исправник, в Шлиссельбурге несколько лет назад уже закрывали дом терпимости, но потом его все равно открыли, поскольку уж лучше закрытое заведение, чем распространение уличной проституции.

Городской голова Шлиссельбурга Флоридов посвятил особую записку, в которой оправдывал существование в городе дома терпимости. «В Шлиссельбурге существует большая фабрика, лесопильные и пороховые заводы, пристани буксирных и пассажирских пароходов, большой проход и остановка разных судов, отчего бывает и большое скопление народа, особенно в летнее время. Вот в этих видах, по крайнему разумению моему, существующий в городе дом терпимости не должен быть закрытым. Означенный дом находится на канале императрицы Екатерины II в местности от центра города удаленной и потому самой удобной, а засим и переводить его в другую какую-либо местность я не нахожу возможным».

На том дело и закончилось. Что же касается жалобы обывателей, у которых уже не было больше сил терпеть рядом со своими жилищами безобразия и непотребства, то о них никому просто не было дела. Правда, помня об их беде, вице-губернатор Петербурга начертал резолюцию: «Учредить по сказанному заведению строгий надзор».

«Фривольные» открытки конца XIX – начала XX века

Увы, нам неизвестно, сколько лет просуществовало заведение мадам Петровой. Но прошло три года, и в августе 1886 года на стол петербургскому губернатору легло прошение жившей в селе Путилово Шлиссельбургского уезда жены запасного писаря Аксиньи Ивановны Силаваевой, в котором она просила дозволения открыть… публичный дом: «Честь имею покорно просить разрешить мне открыть в городе Шлиссельбурге дом терпимости согласно прилагаемом при сем свидетельстве Шлиссельбургской городской управы за № 1697». Правда, прошение писал, очевидно, либо муж Аксиньи, либо какой-то конторщик, поскольку в самом низу бумаги следовала подпись, сделанная корявым, дрожащим почерком малограмотного человека: «Ксения Силаева».

Каким же свидетельством прикрывалась жена запасного писаря, пожелавшая стать хозяйкой дома терпимости? Документ этот весьма любопытный. Вот он – перед вами.

«Выдано сие от Шлиссельбургской городской управы жене запасного писаря Аксинии Ивановой Силаевой в удостоверение того, что в открытии здесь в Шлиссельбурге дома терпимости, по народонаселению, признается необходимым, на основании того, что за отсутствием такового дома в последнее время тайная проституция развилась в сильной степени. Не далее как 29 минувшего июля сего года было собрано полицией для освидетельствования числом двадцать две проститутки, из которых шесть оказались зараженными сифилисом и оставлены на излечении в городской больнице». Подписал это «свидетельство» 2 августа 1886 года городской голова Шлиссельбурга.

Однако на этот раз «отцу города» не удалось разжалобить петербургские власти: петербургское губернское правление, взвесив все «за» и «против», решило все-таки отказать: «В открытии в Шлиссельбурге указанного заведения не представляется надобности». А потому прошение Аксиньи Силаевой оставили без последствий…

«Полный беспорядок и нарушение всех требований»

Одним из любимых увеселений времен «блистательного Санкт-Петербурга» начала ХХ века являлся, конечно, кинематограф. «Теперь в Петербурге почти на каждой улице можно встретить несколько театров-кинематографов, украшенных электрическими лампионами, с громкими, полными дурного вкуса названиями, – отмечал режиссер Всеволод Мейерхольд в черновом наброске своей статьи «Кинематограф и балаган», над которой он работал в 1912 году. – Подобное явление само по себе очень характерно как показатель настроения и вкуса современной публики».

Кинематограф развивался быстро, и очень скоро «синема» появились и в Петербургской губернии. К примеру, в Луге кинематографы особенно охотно посещались офицерами. Летом 1910 года публике представили новые картины – «Бой быков в Севилье», «Дочь каторжника» и «Адмирал находится в плавании». Среди зрителей были замечены исправник, предводитель дворянства, податной инспектор и земский начальник.

Как известно, кинематограф был в ту пору делом частным. Государственным он стал только после революции: в августе 1919 года советское правительство (Совнарком) утвердило (а В.И. Ленин подписал) декрет о национализации кинематографа («О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению»).

Ну, а поскольку кинематограф до революции был частным, то помещение для просмотров фильмов оборудовалось владельцем каждого заведения на свой вкус. Специальных помещений было крайне мало: как правило, речь шла о приспособлении больших залов, порой совсем непригодных для массового скопления людей. Естественно, посещать такие кинематографы было весьма небезопасно. Власти закрывали на это глаза, пока не произошло несколько случаев с печальным исходом. Только после этого вопросом безопасности кинематографов озаботились всерьез.

«Театры-кинематографы существуют у нас недавно, всего лет шесть, – говорилось в 1907 году в „Петербургском листке“. – Увы, приходится констатировать весьма грустный факт непригодности в пожарном отношении тех квартир и магазинов, которые заняты большинством кинематографов. Заведующие кинематографическими аппаратами, за редким исключением, – люди без всякого технического образования, не имеющие даже технической подготовки. Целлулоидные ленты кинематографов очень пожароопасны: достаточно одной искры, попавшей на такую ленту-катушку, чтобы она вспыхнула. Но если опасны ленты иностранного производства, то еще более опасны ленты отечественного кустарного изготовления, так как их материал самый дешевый и горючий. Электрические провода для кинематографов сплошь и рядом прокладываются монтерами-самоучками – их работа стоит гораздо дешевле специалистов.

Дешевые кинематографы напоминают арестантскую полицейского участка. Много кинематографов разбросано по окраинам. Они манят к себе пестрыми афишами, коленкоровыми вывесками и флагами. Можно с уверенностью сказать, что из десяти таких балаганчиков только один мало-мальски безопасен».

Дабы оградить население «от опасности в пожарном отношении, представляемой кинематографом», в январе 1911 года Санкт-Петербургская земская управа постановила поручить техникам управы произвести в осмотр всех подобных заведений, существующих в пределах губернии, «для выяснения вопроса о принятии необходимых противопожарных мер». К участию в осмотрах привлекались представители местных пожарных дружин, а о дне осмотра следовало обязательно уведомить полицию.

Ревизия в губернии выявило одно, едва ли не самое важное, обстоятельство: во многих уездах, особенно тех, что находились на значительном расстоянии от столицы, кинематографов попросту еще не появились. Поэтому там, естественно, и предмета для инспекции не было, что существенно облегчало дело.

«Имею честь уведомить, что иных кроме кинематографа в городе Луге в пределах уезда кинематографов не имеется», – указывал председатель Лужской уездной земской управы в своем отчете в Строительное отделение губернского правления.

«В районе Новоладожского уезда в данное время кинематографов не имеется», – рапортовала местная уездная земская управа. «Ни одного кинематографа в городе Новой Ладоге нет», – сообщал в Строительное отделение губернского правления новоладожский городской голова. На полное отсутствие в своем уезде кинематографов указывала и Шлиссельбургская уездная земская управа.

Где же были кинематографы в пределах тогдашней губернии? Итак, один – в городе Ямбурге (ныне Кингисепп). Четыре заведения – в городе Нарва, который входил тогда в состав Санкт-Петербургской губернии, причем один из них располагался на Ивангородской стороне (форштадте). Два кинематографа работали в Ораниенбауме (оба на Дворцовом проспекте), один в Луге (в доме камергера Александра Тирана на углу Песочной и Гдовской улиц) и три в Петергофском уезде – в Александровской слободе, в Стрельне и деревне Халузи. И, наконец, три кинематографа действовало в Царскосельском уезде: в Колпино, в деревне Кезево и в поселке Высокое при летнем театре.

Результат осмотра многих помещений кинематографов оказался удручающим: они, действительно, могли в случае чрезвычайных ситуаций представлять серьезную угрозу для посетителей. Инспекторы обращали внимание на недостаточное количество выходов из зрительного зала, узкие и крутые лестницы, отсутствие запасных выходов и указателей. Обращало на себя внимание почти повсеместное отсутствие противопожарных средств.

Некоторые помещения признавали «крайне опасными в пожарном отношении». Такие кинематографы временно закрывали «до устранения всех недочетов».

«20-го сего февраля я посетил представление кинематографа и нашел полный беспорядок и нарушение всех требований со стороны содержателя кинематографа», – гневался уездный исправник города Ямбурга. В своем приказе он предписывал полицейскому надзирателю предъявить ряд требований хозяину этого кинематографа.

Исправник обращал внимание, что над кассой должно быть обязательно указано число мест, и свыше этого количества в зале не должно быть ни одного лишнего зрителя. Стоять в проходах кому бы то ни было строго воспрещалось. В зале должны быть устроены три широких прохода – два вдоль стен и один посередине. По одному окну с каждой стороны зала исправник требовал «совершенно открыть» (то есть не занавешивать темной материей) и отмечены надписью «запасный выход».

Возле будки киномеханика обязательно должны стоять кадка с водой и ведра, а также не менее двух огнетушителей. И, наконец, исправник предписывал «обязать содержателя кинематографа иметь не менее четырех человек прислуги: один при входных дверях, один у будки и два человека в зале для указания мест и на случай открытия запасных дверей».

Требования исправника выполнили, и в отчете по городу Ямбургу, отправленном в управу и датированном 23 марта 1911 года, указывалось: «Все противопожарные меры приняты». «Кинематограф устроен в зале народного дома, в каменном здании, выходов шесть, – сообщалось в отчете. – Число мест 182. Сеансы бывают два раза в неделю. Освещение зала и кинематографа электрическое, во время сеанса горят фонари со стеариновыми свечами».

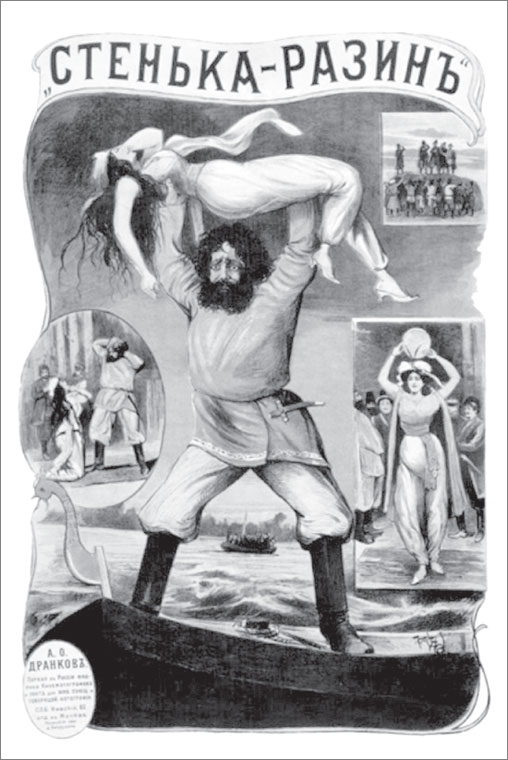

Афиша картины «Стенька Разин», 1908 год

Любопытны также подробности ревизии кинематографа на Ивангородском форштадте. Как сообщалось в отчете, в начале апреля 1911 года «исполняющий дела» нарвского полицмейстера Шафров вместе с членом Нарвской городской управы Тоне, нарвским городским архитектором Опацким и представителями нарвского пожарного общества произвели осмотр «помещения кинематографа Васильева с паровым двигателем и электрическим освещением в его Васильева, собственном доме, находящемся в г. Нарве на Ивангородском форштадте по Новой линии № 136/137».

«Ввиду имеющихся налицо условий, удовлетворяющих помещение в безопасности в пожарном отношении, – довольно витиеватым языком указывалось далее в отчете, – комиссия определила: число одновременного нахождения публики в помещении кинематографа не должно превышать 140 человек, скамейки должны быть прибиты к полу, а стулья связаны рейками, в аппаратной будке на лентах должны иметься предохранительные коробки, а у запасных выходов над дверями надлежит повесить обыкновенные лампы в фонарях, о чем и объявляю владельцу кинематографа».

Что же стало итогом осмотра кинематографа в Санкт-Петербургской губернии? Изучив все предоставленные ему отчеты, техническо-строительный комитет Министерства внутренних дел прислал правила по устройству и содержанию кинематографов и рекомендовал городским управлениям и губернским земским собраниям издать соответствующие обязательные постановления.

И вновь кинематограф продолжил свою «победную поступь» по просторам Петербургской губернии. В праздничные дни лужская публика валом валила в кинематограф. За несколько дней до нового, 1912 года, в Луге открылся еще кинематограф «Прогресс». Его владелец Яшинин построил для него специальное здание «со всеми новейшими техническими усовершенствованиями в области кинематографии».

Все билеты разобрали еще накануне. В первый же день, из-за большого наплыва публики, состоялось пять сеансов. Публика толпилась в проходах, коридорах и на лестницах. Кино, естественно, было «немое», и во время демонстрации картин играл скрипач под аккомпанемент на рояле.

Показывали драму «Между молотом и наковальней», а также картину «Бой быков в Испании». Как гласили афиши, она требовала крепких нервов, но именно этот фильм вызвал особенный ажиотаж среди зрителей. В основном, тем, что был «запретным плодом»: по нравственным соображениям его не разрешали к показу за границей и во многих городах России. А в кинематографе «Сатурн» в те же праздничные дни показывали картины «Маневры американской эскадры», «Сообразительный слуга» и «Похищение эскадры».

«Пострадавшие от злоумышленных покушений»

Первую русскую революцию когда-то очень подробно изучали на школьных уроках истории, ведь не могло быть и тени сомнения, что именно 1905 год стал «генеральной репетицией» года 1917-го. События тех дней мы помнили почти что наизусть: Кровавое воскресенье, бунт на броненосце «Потемкин», декабрьское вооруженное восстание в Москве. А еще были крестьянские волнения, не обошедшие стороной и Петербургскую губернию…

Относилась она к числу относительно «спокойных», однако, как свидетельствуют исследователи, и здесь властям нередко приходилось прибегать к силе оружия, дабы усмирить «смутьянов». Хотя, конечно, масштабы военных «операций» в Петербургской губернии не сравнимы были с тем, что происходило в Петербурге. Тем не менее, в Лужском и Ямбургском уездах за порядком надзирали отряды лейб-гвардии Кирасирского полка, а отряды другого гвардейского полка, Уланского, патрулировали Петергофский уезд.

Власти было чего бояться: все копившееся годами недовольство прорывалось наружу. К примеру, крестьяне, участвовавшие 18 ноября 1905 года в Кумуловском волостном сходе в Петергофском уезде, составили петицию правительству, в которой ярко описывали свое ужасное положение. «Бедность наша, доходящая до нищеты, – говорилось в прошении, – произвол со стороны власть имущих, малоземелье, непосильные налоги, бесправие, невежество и т. д. без конца довели нас, русских пахарей, до отчаяния. Жить так, как мы живем в настоящее время, становится невозможным…».

Как только где-то в губернии становилось «жарко», туда направляли новые воинские части. К примеру, 22 ноября 1907 года из-за забастовки сельскохозяйственных рабочих Молосковицкой волости Ямбургского уезда петербургский губернатор А.Д. Зиновьев направил ямбургскому исправнику телеграмму, в которой предписывал использовать полицию и солдат для подавления беспорядков, а также для охраны станции и винокуренного завода. «Заведомых подстрекателей и вожаков немедленно арестовывать, – указывал губернатор. – Требую от вас энергии».

Крестьяне были недовольны не только своим бедственным положением, но и аграрной реформой, начатой премьер-министром Столыпиным как раз в самый разгар Первой русской революции. Направлялась реформа на разрушение сельской общины. Как оказалось, в нововведениях были наиболее заинтересованы крестьяне ближайших к Петербургу уездов, которые давно уже тяготились зависимостью от общины. А вот крестьянам отдаленных уездов община не мешала, поэтому здесь приходилось проводить реформу опять-таки насильственными, административными методами. Причем главными исполнителями на местах становились исправники, полицейские приставы и другие должностные лица уездного масштаба. Именно против них и направлялся крестьянский гнев.

Уникальные документы ЦГИА Санкт-Петербурга дают возможность посмотреть с неожиданной стороны на события Первой русской революции, происходившие в пределах Петербургской губернии. Относятся эти документы к июню 1912 года, когда от тревожных дней «русской смуты» остались только тяжелые воспоминания, и казалось, что в России наступило долгожданное спокойствие и подобного больше никогда не повторится.

Архивное дело начинается депешей, которую петербургский губернатор направил исправникам и полицмейстерам губернии. В ней говорилось: «Во времена происходивших и в С.-Петербургской губернии беспорядков было несколько случаев нанесения ран и причинения смерти классным и нижним чинам отчасти с политической целью, а отчасти и просто под влиянием господствовавшего крайне повышенного настроения.

Подобного рода печальные случаи, зачастую заключавшие в себе яркие примеры самоотверженного и бесстрашного исполнения чинами полиции своего долга, являются событиями, которые не могут и не должны пройти бесследно. С другой стороны, при выяснении полной их картины могут дать много поучительного для полиции материала, я остановился на мысли собрать о каждом таком случае самые подробные сведения и описание каждого события, вместе с портретом пострадавшего внести в особый список».

«Ввиду сего» петербургский губернатор предписывал доставить ему сведения о каждом из упомянутых случаев, а также фотокарточки чинов полиции, пострадавших от «злодейских на них покушений». Впрочем, непосредственно этим занимался, конечно, не сам губернатор, а губернское правление. Оно сообщило, что предприняло «собрание портретов чинов полиции С.-Петербургской губернии, убитых и пострадавших при исполнении своих обязанностей в смутные годы, и составление описание обстоятельств злоумышленных на них покушений».

А дальше последовали рапорты исправников каждого из уездов, сложившиеся в целостную картину «смуты» в Петербургской губернии во время Первой русской революции и нескольких лет после нее. Как оказалось, всего в губернии за это время от рук «разбушевавшейся черни» пострадало 16 полицейских, причем больше всего – в 1907 году (6 человек). Четверо стали жертвами «злодейских покушений» в 1905 году, двое – в 1906 и 1908 годах, по одному – в 1909 и 1910 годах.

Из всех уездов самым беспокойным оказался Лужский – здесь пострадало четверо полицейских. Вот, к примеру, что произошло здесь 19 декабря 1905 года, – с точки зрения лужского уездного исправника. Пристав 5-го стана Михаил Богданов выезжал в село Видон Феофиловской волости Лужского уезда, чтобы опросить крестьян этого села по делу о задержанном накануне «за агитацию» и доставленном в полицейское управление крестьянине того же села Александре Петрове. Крестьяне потребовали освободить Петрова, на что пристав, естественно, ответил отказом. Что же произошло дальше?

Г.Н. Горелов. «Нападение крестьян на помещичью усадьбу в 1905 году». 1920 год

«Толпа с криком и бранью набросилась на него, столкнула с крыльца и, повалив, нанесла ему тяжкие побои, последствием которых была смерть пристава Богданова», – сообщал лужский исправник. Было приставу 40 лет от роду, без кормильца остались жена и шестилетняя дочь. Семье назначили пенсию 413 руб. 33 коп. в год.

Другой случай в Лужском уезде произошел 29 апреля 1907 года, когда командированного для поддержания порядка на ярмарку при станции Новоселье стражника 11-го пешего отряда полицейской стражи Павла Петрова застрелил из револьвера неизвестный злоумышленник. Убийцу обнаружить так и не удалось. Что же касается погибшего Петрова, то ему исполнилось всего 29 лет, происходил он из крестьян деревни Горки Феофиловской волости Лужского уезда, воевал солдатом на Русско-японской войне. Без мужа осталась жена с тремя малолетними детьми. Ей и каждому из детей назначили пособие по 24 рубля в год.

Согласно рапорту Царскосельского уездного исправника, там пострадал только один чин полиции – младший городовой Колпинской полицейской команды Виктор Шмелев. Он получил удар по голове во время беспорядков 17 апреля 1905 года, когда «буйствовавшая толпа местных обывателей» бросала камни в окна полицейского управления Колпино. «Поранение, хотя впоследствии и зажило, но расстроило здоровье пострадавшего настолько, – сообщалось в рапорте исправника, – что он, несмотря на отсутствие всяких средств к жизни, должен был, наконец, отказаться от дальнейшей службы и был уволен в отставку по прошению 1 марта 1909 года». Через некоторое время он скончался, а его вдове с детьми назначили пенсию 160 руб. в год.

В Шлиссельбургском уезде также было зафиксировано одно чрезвычайное происшествие, связанное с нападением на полицию. Как значилось в отчете исправника, в начале декабря 1906 года в селе Путилово местные крестьяне Федор Пожарский и Василий Огурешников с двумя товарищами пытались ворваться в помещение Общественного собрания, расположенного в здании Путиловского пожарного общества. Они начали ломать двери, запертые изнутри. Находившийся рядом полицейский стражник Василий Павлов пытался остановить «буйствовавших», и тогда они, вооруженные кольями, перешли в наступление. Отбиваясь обнаженной шашкой, стражник бросился бежать к квартире урядника Александра Гаврилова.

Здесь и произошла дальнейшая схватка, в ходе которой Гаврилова ранили. Врачебное отделение признало его ранение увечьем, лишающим его трудоспособности на 20 %. А посему Гаврилову назначили пенсию 63 рубля в год. Что же касается буйствовавшего злодея Пожарского, то военно-окружной суд в Петербурге приговорил его, как особо опасного преступника, к смертной казни через повешение. Затем его Высочайше помиловали и заменили казнь 12-летними каторжными работами. Если он дожил до Февральской революции, то, скорее всего, вышел из узилища настоящим героем, борцом за свободу трудового народа…

Иллюстрация из сатирического журнала. 1905 год

Нападения на полицейских случались в Петербургской губернии и после подавления Первой русской революции. Так, в Лужском уезде урядник Константин Кравец-Кравцов пострадал дважды: первый раз его избили крестьяне деревни Дубровки во время беспорядков, а второй раз, в день объявления приговора суда над виновными, 7 августа 1908 года, в той же деревне он был убит. Вдове назначили пенсию в 120 руб. в год.

В июне того же 1908 года в Новоладожском уезде, «при усмирении буйствовавшего лица в деревне Яровщине», погиб стражник Семен Зыгмант. А вот опять – Лужский уезд! Здесь 5 сентября 1909 года при производстве обыска в деревне Сабицы убили урядника Михаила Макарова. Его семье назначили пенсию 120 руб. в год, а детям, кроме того, ежегодное пособие по 24 руб. каждому.

И, наконец, чрезвычайное происшествие произошло 13 сентября 1910 года в Ямбургском уезде. Пристав Фока Грицай-Лукаш был убит выстрелом в окно, когда он работал в своей канцелярии. Семье назначили пенсию 432 руб. в год, а детям, кроме того, еще и ежегодное пособие по 75 руб. каждому.

…Что же в итоге? Автору очень бы не хотелось, чтобы его восприняли как апологета и защитника полиции, стоявшей, как известно из любого школьного учебника, на страже царской власти и боровшейся со справедливым крестьянским протестом. В то же время, чины полиции тоже являлись людьми подневольными, и едва ли все из них были довольны поставленной перед ними задачей «держать и не пущать». Одним словом, говоря о жертвах Первой русской революции, вспомним и стражей порядка. Ведь не все они – «царские держиморды»…

«Нежелательные элементы»

В недрах архива сохранились любопытные материалы, свидетельствующие о том, как во времена Первой русской революции власти пытались контролировать общественную жизнь в Петербургской губернии. В столице бушевали политические страсти, только появившееся народное представительство позволяло себе с высокой думской трибуны критиковать царя и правительство. Ничего подобного прежде не происходило – не зря власти обеспокоились: насколько глубоко проникла «крамола» в российское общество? Понятно, в столицах «смутьяны» – интеллигенты, студенты, рабочие, а как обстояли дела в провинции?

В Петербургской губернии, конечно же, все было гораздо более тихо и спокойно. И хотя царский манифест 17 октября 1905 года даровал подданным Российской империи основные свободы (слова, совести, собраний, союзов и печати), власти хотели держать ситуацию под полным контролем. Как именно – будет ясно из переписки между уездными исправниками и столичным губернским правлением.

В конце июля 1906 года Общий департамент Министерства внутренних дел направил петербургскому губернатору требование сообщить «в самое непродолжительное время», какие существуют в пределах губернии самостоятельные союзы, преследующие политические цели, и местные отделения политических партий, зарегистрированных в другой губернии, с указанием лиц, состоящих во главе тех и других. Требовалось также сообщить, каков примерно численный состав каждого из этих союзов или отделений, а если еще они имеют свой печатный орган, то как он называется и кем издается.

Спустя непродолжительное время в С.-Петербургское губернское правление посыпались рапорты уездных исправников. Почти все они были одинаковы: «Доношу губернскому правлению, что никаких самостоятельных союзов, преследующих политические цели, а также и отделений политических партий, зарегистрированных в других местностях, в городе и уезде не имеется».

В таких выражениях отчитались исправники Лужского, Петергофского, Ямбургского, С.-Петербургского, Царскосельского, Шлиссельбургского уездов, а также полицмейстеры Павловска, Ораниенбаума, Нарвы и Царского Села. Исключение составили Новоладожский уездный исправник и полицмейстер Гатчины.

В Новой Ладоге, как выяснилось, существовало местное отделение Союза русского народа – православно-монархической организации националистического толка. Официально основной целью Союза ставилось развитие национального русского самосознания и объединение всех русских людей для общей работы на благо России единой и неделимой. Это благо, по мнению идеологов Союза, заключалось в традиционной формуле «Православие, самодержавие, народность». Многие консервативно настроенные граждане видели в «Союзе русского народа» оплот самодержавной идеи и выражение народной преданности царю, среди же либерально мыслящих людей Союз имел репутацию реакционной, погромной и черносотенной организации, поощряемой правительством.

Новоладожское отделение Союза русского народа состояло из тридцати человек, из которых избрали совет. Его председателем был отставной полковник Иван Алексеевич Заваров, а его помощниками («товарищами») – Алексей Трифонов и Василий Сироткин. «Никакой деятельности отделение это пока не проявляло и предполагает в скором времен заняться распространением брошюр и изданий Союза русского народа», – сообщалось в рапорте новоладожского исправника.

Самой политически активной в губернии была Гатчина: здесь действовало сразу несколько отделений политических партий – Конституционно-демократической, Правового порядка и Союза русского народа.

Несколько слов об этих партиях. Кадеты (конституционно-демократическая партия, называлась также еще и «партией народной свободы») – одна из основных политических партий в России в 1905–1917 годах. Она выступала за демократические свободы и монархию, ограниченную конституцией. Кадетов уважительно называли «профессорской партией», имея в виду высокий образовательный и культурный уровень рядовых членов и созвездие имен в руководстве партии. Среди руководителей партии были историк и публицист Павел Николаевич Милюков, специалист в области государственного хозяйства и бюджета, врач Андрей Иванович Шингарев, юрист Владимир Дмитриевич Набоков (отец писателя).

Партия правового порядка, возникшая в октябре 1905 года, выдвигала лозунги «правового порядка» (конституции), «единства и неделимости России», «сильной государственной власти» и «укрепления авторитета монархии». Правда, просуществовала эта партия недолго: в 1907 году, при выборах во вторую Государственную думу, часть ее сомкнулась с Союзом 17-го Октября («октябристами»), а другая часть перешла в лагерь черносотенцев…

Итак, кто же стоял во главе гатчинских кадетов? В рапорте полицмейстера фигурировали надворный советник Константин Григорьевич Голубков, трудившийся чиновником в Министерстве торговли и промышленности; врач Гатчинского Сиротского института Александр Николаевич Мокеев; статский советник Андрей Васильевич Васильев. Численный состав партии по Гатчине составлял около двухсот человек, в основном, это были представители интеллигенции, мещане, встречались также и граждане крестьянского происхождения. Партия кадетов издавала «Гатчинский листок».

Среди руководителей партии Правового порядка были потомственные почетные граждане Федор Васильевич Гердет и Иван Кузьмич Нижегородов, а также действительный статский советник Петр Николаевич Вереха и купеческий сын Николай Семенович Веревкин. Согласно документам, как и кадеты, партия насчитывала в Гатчине порядка двухсот членов. Среди них числились мещане, чиновники, и даже один студент Института гражданских инженеров.

Во главе гатчинского отделения Союза русского народа также стояли уважаемые в городе люди: потомственный почетный гражданин Николай Николаевич Шилов, старший врач Гатчинского госпиталя Дворцового ведомства Григорий Григорьевич Надеждин, из того же госпиталя – смотритель Петр Иванович Шелепин и аптекарь Николай Афанасьевич Матвеев. Всего гатчинских «союзников» насчитывалось 120 человек.

«Все три поименованные партии правильной организации в г. Гатчино не имеют, – докладывал уездный исправник в губернское правление. – До выборов в Государственную Думу (речь идет о выборах в первую ГосДуму весной 1906 года. – С. Г.) партии конституционных демократов и Правового порядка имели несколько предвыборных собраний. Союз русского народа не имел совсем собраний. С открытием Государственной Думы деятельность партий в агитационном смысле прекратилась, собраний долгое время не было, исключая кадетскую партию, которая во время сессии Думы имела два собрания».

Доклады исправника имели не только информационное значение. У политически активных граждан могли возникнуть весьма ощутимые проблемы. «Уведомляю, что Александр Николаевич Мокеев, врач Императорского Николаевского Гатчинского Сиротского института, преподаватели того же института статские советники Андрей Васильевич Васильев и другие (перечислены. – С. Г.) принадлежат в недозволенном законом конституционно-демократической партии», – сообщалось в депеше петербургского губернатора А.Д. Зиновьева, направленной 4 ноября 1906 года Главно-управляющему Ведомством Императрицы Марии (именно ему подчинялся Сиротский институт).

В том же архивном деле, посвященном учету политических партий в губернии в 1906 году, автору этих строк повстречался весьма любопытный документ, адресованный 29 октября того года царскосельским уездным предводителем дворянства петербургскому губернатору А.Д. Зиновьеву. По сути – донос на «политически неблагонадежного» гражданина.

«В настоящее время под моим председательством Царскосельского отделения Общества Попечительного о тюрьмах входит в числе директоров отделения помощник присяжного поверенного Андрей Константинович Гольм», – цитируем дословно послание предводителя дворянства. Документ настолько характерен, что мы позволим себе привести его практически дословно, без купюр и исправлений стилистики.

Итак, предводитель сетовал, что господин Гольм является «элементом весьма нежелательным», «во-первых, в виду принадлежности его к кадетской партии и занимающимся помимо своих обязанностей, прежде изданием, а ныне сотрудничеством, партийной местной газеты с весьма односторонне крайним направлением и, во-вторых, человек, увлекшийся от прямых своих обязанностей, вряд ли могущий приносить какую-либо существенную пользу Отделению даже и в материальном отношении, так как обязывался вносить по 5 руб. ежегодно».

«Вследствие сего представляя об изложенном на усмотрение Вашего Превосходительства, – с превеликими подобострастием резюмировал предводитель дворянства, – имею честь покорнейше просить сделать по сему надлежащие распоряжения и о последующем не оставить уведомлением». Не менее любопытна и резолюция губернатора на письме царскосельского предводителя дворянства: «Иметь в виду, но пока вопрос не возбуждать».

«Крамольная» лекция

Любопытный казус, имевший далеко идущие последствия, произошел в ноябре 1910 года в Лужском городском четырехклассном училище. В тот день здесь проходила публичная лекция Лужской комиссии С.-Петербургского общества народных университетов, посвященная финансовому праву.

Как всегда, местная полиция бдительно контролировала общественные умонастроения, поэтому лекцию почтил своим присутствием городской пристав. Он внимательно слушал докладчика и остался крайне недоволен. Обо всем увиденном и услышанном он тотчас доложил местному уездному исправнику, и уже через несколько дней официальный рапорт исправника лег на стол петербургского губернатора Александра Дмитриевича Зиновьева.

«Присутствовавший на лекции пристав г. Луги донес мне, что означенная лекция, прочитанная лектором С.-Петербургского общества народных университетов Н.Ф. Денисюк[2], отчасти носила тенденциозный характер, так как лектор, при каждом удобном случае, старался, возможно, ярче подчеркнуть как бы ошибки и недочеты правительства. Читая о влиянии капиталов на государственность вообще и на Россию, в частности, он старался доказать, что освобождение крестьян от крепостной зависимости якобы явилось последствием требований держав-кредиторов, из опасения ее несостоятельности при существовавшем в то время государственном строе. То же, по словам лектора, будто бы вынудило издать и манифест 17 октября».

Поясним, что пристав имел в виду манифест 17 октября 1905 года, подписанный Николаем II под крайним давлением общественности. Согласно нему, государь император обещал ввести в стране свободу слова, совести собраний, союзов и печати.

От этих тем лектор перешел к феодалам и феодальному праву, а затем, по мнению пристава, начал уклоняться от намеченной программы, говоря о беспорядках 1904 года и о признании правительством собственной несостоятельности «ввиду потери доверия народа». Увидев в этих рассуждениях опасную крамолу, пристав более не мог терпеть и направился к лектору, дабы прервать его речь. Однако, по словам пристава, его опередили. Это сделал председатель Лужской комиссии С.-Петербургского общества народных университетов Ефимов. В результате конец лекции оказался скомканным и невыразительным.

В прочитанном докладе лужский пристав углядел не просто антигосударственную крамолу, но и заранее продуманный умысел. Особенно его возмутило то, что «на лекции находилось много воспитанников реального училища г. Луги, которым было предложено занять свободные первые ряды и которым лектор, видимо, желал особо уяснить то, что составляло уклонение от программы. О сем, ввиду того вредного влияния, которое такие лекции могут произвести на учащуюся молодежь, я счел долгом довести до сведения г. директора реального училища».

Сделаем небольшое отступление для краткого пояснения: С.-Петербургское общество народных университетов было основано в 1906 году по инициативе группы ученых и общественных деятелей. Оно ставило задачу содействовать работающим людям в получении систематического образования. Общество организовывало чтение лекций по различным циклам: естествознанию, медицине, истории и культуре, литературе, общественно-юридическим наукам и философии. В его рамках работали также курсы новых языков, выразительного чтения, театральные, политехнические, коммерческие и бухгалтерские, стенографов, санитаров, дезинфекторов, а также народная консерватория и школа грамотности. В год читалось до 550 лекций.

Среди преподавателей Общества были петербургские ученые, артисты и музыканты. К 1910 году Общество объединяло около 1200 человек. В совет Общества входили такие известные в Петербурге личности, как и ученый В.М. Бехтерев, а также нумизмат и археолог граф И.И. Толстой, занимавший в 1905–1906 годах пост министра народного просвещения, а потом, в 1912–1912 годах, являвшийся городским головой Петербурга-Петрограда.

В составе Общества действовало много комиссий – естественно-историческая, медицинская, литературная, общественно-юридическая, физико-математическая, музыкальная, театральная, издательская. Кроме того, в 1909 году в составе Общества возникла экскурсионная комиссия, которая оказалась на особом контроле у полицейских властей. Дело в том, что ее председателем являлся бывший член «Народной воли» Михаил Васильевич Новорусский – участник покушения на Александра III, приговоренный когда-то к вечной каторге и сидевший до 1905 года в «Русской Бастилии» – Шлиссельбургской крепости. Летом 1910 года он руководил экскурсией пятидесяти слушателей народных университетов в Финляндию и, как доносил участвовавший в поездке «стукач» – осведомитель охранки, в течение двух дней вел с экскурсантами беседы на темы, носившие вовсе не краеведческий характер.

К самому экскурсионному делу полицейские власти тоже не питали особенных положительных чувств. Им все время казалось, что под маской туризма скрываются «враги государства», ведущие разрушительные антиправительственную пропаганду. В июле того же 1910 года в записке петербургского охранного отделения в Департамент полиции Министерства внутренних дел указывалось, что оздоровительные экскурсии слушателей народных университетов являются ни чем иным, как одним из способов пропаганды идей социализма, поскольку «во время коих пропаганда ведется совершенно свободно вследствие отсутствия бдительного надзора полиции»…

Одним словом, происшествие во время лекции в Луге в ноябре 1910 года стало еще одним «сигналом» для властей, говорившим о потенциальной «политической неблагонадежности» С.-Петербургского Общества народных университетов. Поэтому, когда вскоре, в декабре, в Луге назначили очередную лекцию Общества народных университетов, местный исправник запретил ее проведение. Председатель Лужской комиссии Общества народных университетов Владимир Федорович Ефимов, служивший преподавателем законоведения в местном реальном училище, подал ходатайство о разрешении лекции самому петербургскому губернатору Александру Зиновьеву, но получил официальный и весьма категоричный отказ.

Видя сложившуюся непростую ситуацию, Ефимов обратился напрямую к губернатору, поскольку был лично знаком с ним, а поэтому рассчитывал на его понимание и просил дать ему возможность оправдаться и восстановить поколебленное доверие.

«Ничего возмутительного по содержанию лекция в себе не заключала, – уверял он, – никакого вмешательства со стороны полиции не было. Было же вмешательство с моей стороны, так как лектор оказался бездарным, читал крайне скучно, не выполняя программы, что меня крайне раздражало, стал запутываться в мелочах. Я не выдержал и, остановив его изложение, попросил его уделять больше внимания крупным вопросам программы. Лектор же, обидевшись моим вмешательством, коснулся вкратце проекта подоходного налога и прекратил свою лекцию получасом раньше, чем предполагалось. Вот и все, что произошло».

Владимир Ефимов сообщал губернатору, что отныне организацию лекций, «несмотря на симпатичность для меня этого культурного дела», он теперь предоставит другим лицам: «Слишком уж много неприятностей и затраты нервной силы, но я считаю вопросом своей чести восстановить между нами те отношения взаимного доверия и уважения, которые, казалось, между нами существовали».

Буквально через неделю петербургский губернатор Зиновьев отправил ответ в Лугу. Он успокоил Владимира Федоровича, что резолюция о запрете лекции, выдержанная в крайне резких тонах, – не более чем недоразумение, виной которого явился недосмотр канцелярии. Он просил извинения, что не успел лично ответить и поручил собственной канцелярии составить обстоятельный ответ, а та отправила шаблонную депешу, да еще и через исправника. Так что повода для беспокойства никакого нет.

«В данном деле, в неприятностях, Вами испытанных (которые, я позволю себе заметить, Вы слишком принимаете к сердцу), больше недоразумений, чем чего-либо иного», – отмечал губернатор. Вместе с тем он обращал внимание Владимира Ефимова на то, что донесение исправника все-таки не являлось лживым, поскольку оно, в принципе, совпадало и с оценками самого Владимира Федоровича.

«Действительно, ученикам не к чему слушать такого рода лекторов, – писал губернатор. – Надеюсь, многоуважаемый Владимир Федорович, что таким образом инцидент исчерпан. Жму Вашу руку и остаюсь искренно Вас уважающим и преданным».

Письмо губернатора Зиновьева являлось заключительным документом в архивном деле, посвященном этому «лужскому казусу». Поскольку переписка по этому вопросу прекратилась, можно предполагать, что досадный инцидент, действительно, был исчерпан. «Скучный» лектор посрамлен, честь полицейского мундира осталась на высоте, а доверительные отношения между столичным губернатором и лужским преподавателем законоведения восстановлены. Впрочем, надолго ли? Увы, об этом остается только догадываться…

«Люди с ружьем»

Какими только делами ни приходилось заниматься канцелярии петербургского губернатора в давние времена! Одно из них, сохранившееся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, звучит остро и весьма интригующе: «О выдаче разрешений на право приобретения и хранения оружия». Датировано оно 1908 годом.

В государстве в те годы только-только наступило временное успокоение, однако память о революционном вулкане прошедших лет была еще очень свежа. Одним словом, жители Петербурга и губернии, опасаясь за свои жизни, хотели вооружаться, а для этого требовалось особое разрешение.

Право носить оружие просили чиновники, которым приходилось ездить в глухие уголки губернии и возвращаться домой поздно ночью, сторожа, охранявшие пустынные зимой дачные поселки. Вот и отсылались депеши в канцелярию губернатора. Там подобные прошения проходили через сито жесткого отбора: дать в руки оружие можно было только тем, кто не скомпрометировал себя «как в нравственном, так и в политическом отношении».

К примеру, главный контролер Николаевской железной дороги, обращаясь к губернатору, просил разрешить приобрести и хранить револьвер помощнику контролера титулярному советнику с красивой греческой фамилией Минервин. Жительствовал Минервин на станции Поповка, а оружие требовалось ему «ввиду частых командировок на линию Николаевской железной дороги по делам службы».

Однако все оказалось не так просто. Канцелярия губернатора отвечала, что «в силу распоряжения Департамента полиции выдача разрешения на ношение и хранение оружия служащим всякого рода железнодорожных установлений производится губернатором не иначе как по соглашению с местным начальником Жандармского полицейского управления железных дорог».

Тот рассмотрел прошение и наложил резолюцию: «особых оснований на выдачу г. Минервину свидетельства на право приобретения и ношения револьвера я не вижу». Прошел еще месяц, и на вопрос «почему» жандармский начальник дал ответ: «Указанное лицо, по моему мнению, не может рассчитывать, что на него могло бы быть произведено какое-либо покушение, так как оно не может, по обязанностям своей службы, иметь надобности ездить ночью».

По-видимому, жандарм считал, что на железной дороге и так достаточно вооруженных людей. Согласно «Положению об охранной страже Николаевской железной дороги», утвержденному в том же 1908 году, эта стража имела военную организацию: она делилась на роты от 150 до 200 нижних чинов в каждой, роты – на взводы, взводы – на отделения.

В охранную стражу принимались только русские подданные в возрасте от 24 до 50 лет, «обладающие здоровым телосложением, исключительно из отставных и запасных строевых нижних чинов». От них требовалось «умение читать и писать, общее развитие и полное умение владеть ручным огнестрельным оружием».

«Стражник всегда должен помнить, – указывалось в «Положении», – что служба в охранной страже Николаевской железной дороги есть такое же служение истинным интересам государя и родине, как его действительная служба в рядах войск. Стражник, как всякий воинский чин, должен быть беспредельно предан государю и отечеству, беспрекословно подчиняться начальству, добросовестно исполнять свои обязанности, терпеливо и стойко переносить все тяготы службы и быть храбрым, когда это вызывается обстоятельствами и когда он должен будет защищать с оружием в руках интересы государя и родины».

Одним словом, «людей с ружьем» на железной дороге и так хватало. Так что остался титулярный советник Минервин без револьвера. Не разрешили иметь ружье и сторожу Ивану Стариченко, жительствовавшему в деревне Христиновке Рябовской волости Шлиссельбургского уезда. Его прошение от 22 января 1908 года, написанное каллиграфическим почерком, также сохранилось в архивном деле. Необходимость иметь ружье-дробовик он объяснял следующим образом: «Занимая в настоящее время должность сторожа и лесника на новых местах за пороховыми заводами по Ириновской железной дороге, на станции Христиновка, в местности, изобилующей проходимцами, и поэтому находясь в опасности, так как дачи, находящиеся под моим присмотром, отстоят от проезжей дороги более версты».

Однако в просьбе отказали: проверка Ивана Стариченко на «благонадежность» выявила недавние прегрешения. Как оказалось, совсем недавно, в 1906 году, во время волнений в петербургских окрестностях, сторож был замешан в каком-то темном деле и даже устроил пальбу. Резолюция полицейского исправника, наложенная 22 февраля 1908 года, гласила: «Ходатайство Стариченко не заслуживает уважения»…

А вот переездный сторож 11-й версты Балтийской железной дороги крестьянин Еким Петров подозрений властей не вызывал. Поэтому его просьбу иметь оружие сразу же удовлетворили. Начальник Петергофского отделения жандармского полицейского управления Северо-Западных железных дорог доносил петербургскому губернатору: «Переездной сторож, крестьянин Еким Петров за время служения в районе вверенного мне отделения с 1 мая 1892 года ни в чем предосудительном замечен не был, препятствий к выдаче ему свидетельства на право приобретения, хранения и ношения при себе оружия не встречается в виду того, что будка, в которой проживает Петров, находится в лесистой и глухой местности».

И действительно, через некоторое время Екиму Петрову выдали разрешение «хранить и носить при себе охотничье двухствольное ружье». Оно (конечно же, разрешение, а не ружье) тоже осело в недрах канцелярии петербургского губернатора.

Впрочем, не желая вооружать чиновников и сторожей, власти боялись не только революционных или других антиправительственных диверсий, сколько самого банального браконьерства. Недаром в конце апреля 1908 года петербургский губернатор отправил строгую депешу ямбургскому уездному исправнику: «По дошедшим до г. Губернатора сведениям, население Ямбургского уезда располагает значительным количеством огнестрельного оружия, в большинстве случаев без надлежащего разрешения, следствием чего является широкое развитие браконьерства». Посему губернатор требовал немедленно произвести тщательное расследование и, по обнаружению оружия, хранящегося без разрешения, таковое сразу же конфисковать.

«Акция» по «разоружению» населения продолжалась целое лето и, как можно видеть, результаты дала довольно слабые. В конце августа того же 1908 года ямбургский уездный исправник сообщал губернатору: «На основании отношения от 30 апреля были произведены обыски в указанных деревнях, и результатом было отобрание 20 ружей». Негусто, прямо сказать…

От браконьерства страдал не только Ямбургский уезд. Не лучше обстояло дело и в Царскосельском уезде. Так, в январе 1910 года, как сообщал пристав 2-го стана Царскосельского уезда, «благодаря образовавшемуся на снегу насту, затрудняющему ход лося и облегчающему ход на лыжах, браконьерами происходило избиение лосей. Крестьянами деревень Низовки, Луги и Чащи убито за эти дни три лося и, если не принять энергических мер, в этом районе масса лосей будет истреблена».

Крайне обеспокоенный происходящим, начальник Императорской охоты, егермейстер генерал-лейтенант князь Голицын обращался с просьбой к петербургскому губернатору, дабы тот разрешил приставу «отобрать ружья у крестьян вышеназванных и соседних деревень». «Это единственная мера, которая может прекратить браконьерство и спасти эту местность от полного уничтожения лосей», – призывал Голицын…

Что можно и нельзя городовому

«Городовой есть блюститель порядка и благочиния и страж, оберегающий личность и собственность каждого», – такими словами начиналась «Инструкция для городовых Новоладожской городской полицейской команды», изданная в 1914 году. Городовому надлежало выступать не только охранителем спокойствия, но и образцом порядочности, честности и ревностного отношения к службе.

Итак, городовой должен был «приказания своего начальства исполнять с точностью и быстротой», «вести жизнь честную и трезвую, ни в чем не зазорную, соблюдать опрятность и быть всегда одетым по форме», «быть правдивым и ни под каким видом не позволять себе делать ложный доклад начальству». Стражам порядка вменялось в обязанность не только наблюдать за сохранением «приличия и благопристойности», но и самим подавать пример в этом отношении не только по службе, но и вне нее.

Городовому не разрешалось заводить знакомства с людьми, которые пользовались дурной славой, а также входить в «неоплатные долги», чтобы не быть в зависимости от кого бы то ни стало. А главное, стражу порядка надлежало «заботиться о добром имени и чести своего звания». Городовому следовало быть идеальным защитником народа и закона – быть наблюдательным, храбрым, деятельным, всегда сдержанным и хладнокровным, «распоряжаться быстро, но спокойно, не шумя и не крича без толку». Не правда ли, о таких стражах закона мы мечтаем и сегодня?..

Все требования об исполнении закона или распоряжений начальства городовому следовало предъявлять публике спокойно и вежливо, но вместе с тем твердо и настойчиво. В споры и пререкания ему вступать не разрешалось. «Суетливость, оскорбительное обращение и резкость в словах или действиях вредят делу и унижают достоинство городового», – говорилось в инструкции.

На улицах и площадях городовому следовало «не дозволять играть на гармониках и других инструментах, а также петь песни; не допускать бесстыдных или соединенных с соблазном для других действий, а равно отправлять естественные надобности на тротуарах и улицах, в особенности же днем и на виду публики». Страж порядка должен был отправлять в полицию мужчин-ловеласов, вина которых состояла в том, что они «назойливо приставали или оскорбляли проходящих женщин», а также «всех нищих, просящих подаяние по лени и привычке к праздности, а равно с дерзостью».

Что же касается политики, то и здесь городовому следовало оставаться начеку: о возникновении тайных обществ и собраниях таких обществ страж порядка должен был немедленно докладывать вышестоящему начальству. Городовой следил, чтобы без разрешения начальства никто не смел расклеивать объявления и афиши, а также раздавать на улице «объявления, брошюры и бумаги, к распространению не разрешенные». Если же объявления развешаны с позволения начальства, то городовой стоял на страже: он должен был наблюдать, чтобы никто из посторонних лиц не смел срывать расклеенные объявления и афиши.

Согласно «утвержденного мнения» Государственного совета от 31 января 1906 года, количество городовых определялось из расчета не более одного человека на 400 душ населения. Спустя уже несколько лет стало очевидным, что такого количества чинов полиции недостаточно для охраны общественного спокойствия и порядка.

В начале сентября 1912 года вице-губернатор Петербурга и столичное губернское правление отправили срочную депешу всем губернским уездным исправникам. В ней они требовали представить самые точные сведения о количестве городовых и полицейских постов и сообщить, «не несут ли указанные полицейские чины, вместо или наряду с прямыми их обязанностями, еще какой-либо другой службы»?

Вскоре со всех концов губернии посыпались рапорты. Уездные исправники жаловались, что работы много, а городовых мало. Иногда это приводило к самым печальным последствиям: добропорядочные граждане оказывались беззащитными перед лицом злоумышленников.

Так, именно малочисленностью местной полицейской команды объяснял вопиющее происшествие в Нарве (она относилась тогда к Петербургской губернии) начальник петербургского почтово-телеграфного округа. В ту злополучную апрельскую ночь 1913 года женщина-чиновник, работавшая в Нарвской почтово-телеграфной конторе, шла из своей квартиры на Ивановской стороне (ныне Ивангород) на службу. На пустынной улице она подверглась нападению преступника, и только благодаря случайно оказавшимся поблизости бесстрашным прохожим злоумышленника удалось задержать и доставить в участок.

«Сообщая об изложенном и принимая во внимание, что чинам Нарвской почтово-телеграфной конторы каждые сутки приходится посещать ее и возвращаться домой в вечернее и ночное время, – говорилось в рапорте, адресованном петербургскому губернатору, – покорнейше прошу распоряжения Вашего сиятельства об установлении в Нарве постоянного полицейского поста вблизи почтово-телеграфной конторы».

Впрочем, нарвский полицмейстер вовсе не разделял этой обеспокоенности. Он, в свою очередь, сообщал в Петербург, что местность около почты спокойная, трактиров и пивных поблизости нет, а штата городовых для нового поста все равно нет…

Блюстителей стража порядка не хватало во многих городах Петербургской губернии. Так, в Новой Ладоге городская полицейская команда состояла из двенадцати городовых. Из них двое старших попеременно дежурили при полицейской гауптвахте, а остальные десять распределялись на четырех постах – на набережной реки Волхов, около базарной площади и уездного казначейства, на Николаевском проспекте и на мосту. А поскольку для четырех постов требовалось не десять, а двенадцать человек, то двое недостающих назначались из полицейских стражников.

«Количество городовых крайне недостаточно, – сообщал и ямбургский уездный исправник, – поскольку город, со всеми примыкающими и входящими в черту города эстонскими деревнями и заречной стороной, имеет шесть квадратных верст и населения около пяти тысяч человек».

Между тем по штату Ямбургу полагалось два старших и восемь младших городовых. Оба старших городовых несли дежурство на всех увеселительных мероприятиях, разносили пакеты, повестки и вообще выполняли все поручения по городу и около железнодорожного вокзала. Двое городовых посменно несли дежурство при арестантских камерах и канцелярии надзирателя для приемки арестованных, пьяных и других «сомнительных» личностей. Поскольку никакого особого сторожа в арестантских камерах не полагалось, то городовым приходилось нести не только свои непосредственные, но и посторонние обязанности – мыть камеры, топить печи и даже ходить за продуктами для арестованных.

«Дежурящие при арестантских городовые по вверенному мне уезду предназначены исключительно для целей караула и никаких подобных обязанностей не несут», – уверенно отрапортовал шлиссельбургский уездный исправник. А вот его лужский коллега вынужден был признать, что во вверенном ему городе чинам полиции приходится заниматься и посторонними делами.

В Луге вообще сложилась любопытная ситуация. По сообщению местного исправника, штат городовых лужской полиции состоял из девятнадцати человек, из них шестнадцать обеспечивало дежурство на восьми существовавших постах – семи наружных и одном при арестантских камерах, через которые за год «за разные преступления и проступки» проходило около четырех тысяч (!) человек.

«На постовых городовых, ввиду малого штата, – отмечал лужский исправник, – помимо постовой службы возлагаются дежурства в двух кинематографах ежедневно, в пяти выездных сессиях С.-Петербургского окружного суда и т. д., во время призыва новобранцев, в церквах во время богослужения, на ярмарках, в театре, цирке и садах. Всего таких дежурств в течение года насчитывается до 1522, почему некоторые посты на время таких дежурств остаются совершенно без городовых. Что касается старших городовых, которые занимаются в канцелярии пристава, то это обстоятельство вызвано в силу большого поступления разного рода переписок и крайне ограниченных средств, получаемых приставом на канцелярские расходы и наем письмоводителя.

Помимо всего изложенного, на старших городовых и на постовых возлагаются вручения разного рода окладных листов, которых в течение года поступает до пяти тысяч экземпляров, что главным образом отвлекает городовых от исполнения чисто сторожевой службы и вызывает неудовольствие обывателей, в особенности дачников. Их прибывает каждое лето в пределы Луги до трех тысяч человек. Не видя на постах городовых, они обвиняют чинов полиции в слабом надзоре и нераспорядительности, предполагают неявку городового на пост распущенностью».