Часть первая Трудное детство, тревожная юность

Глава первая Происхождение

За полтора тысячелетия до того, как албанцы-арнауты сделались прославленной элитой вооруженных сил турецкой Османской, или Оттоманской, империи, их предки-иллирийцы (вероятно, родственные древним венетам) по праву считались элитой отборных данубских (или же, по-современному – дунайских) легионов другой, Римской империи. Эти суровые, немногословные отпрыски пиратов, горных пастухов и земледельцев (покоренных в свое время римлянами с большим трудом в ходе нескольких кровавых войн) с завидным постоянством снабжали Римскую державу не только воинами для обороны имперских границ (считавшихся официально, нередко – вопреки очевидности! – неприкосновенными и нерушимыми), но и верховными владыками – императорами (то есть «повелителями»), именуемыми так по-латыни, по-гречески же – автократорами (то есть «самодержцами») или василевсами (базилевсами, базилеями, басилеями, Василиями, то есть «царями»). Отнюдь не самые худшие из римских самодержцев – Деций, или Декий, Аврелиан, Проб, Максимиан Геркулий (тесть будущего первого христианского императора римлян Константина Великого) – начинали свою головокружительную карьеру воинами низкого происхождения, родом из иллирийского Сирмия. Галерий происходил из иллирийской же Сардики (современной Софии, столицы Болгарии), Иовий Диоклетиан, Диоклитиан или Диоклециан – из Салон (позднейшего Спалато-Сплита) в Далматин. С учетом вышесказанного, в происхождении деда главного героя настоящего правдивого повествования – императора Констанция, или Константия I Хлора (одного из четырех тетрархов-соправителей, между которыми верховный император – август Диоклетиан разделил Римскую империю, с целью повышения эффективности управлении ею и снижения риска узурпации очередным честолюбцем высшей власти над державой «ромулидов») – не было ничего необычного: он родился в горах Дардании (современной Сербии) в семье «маленьких людей», поклонявшихся Солнцу, дослужился из простых легионеров до трибунского (офицерского) звания и стал основателем династии Вторых Флавиев, к которой себя гордо причислял Юлиан Отступник – главный герой нашего правдивого повествования. Впоследствии льстецы-историографы пытались возводить происхождение Констанция I Хлора к древней императорской династии Антонинов,[14] а кое-кто – даже к еще более древней династии Первых Флавиев[15] – но это уж как водится…

Монета августа – гонителя христиан (и тестя первого императора-христианина Константина I Великого) – Максимиана Геркулия (с изображением его профиля на аверсе и всех четырех тетрархов-соправителей Римской «мировой» империи на реверсе)

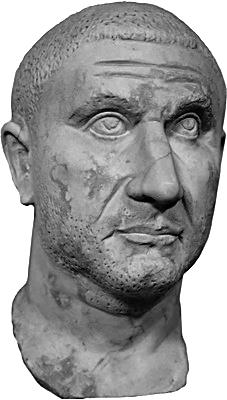

Римский император Констанций I Хлор (цезарь 293–305 гг., август 305–306 гг.), отец первого императора-христианина Константина I Великого (слева – в молодости, справа – в старости)

Судя по бюстам Констанция Хлора[16] и профилю этого весьма дельного римского императора, запечатленному на его монетах, основатель второй династии Флавиев (или династии Константинов) отличался крепким телосложением и энергичными чертами лица, которыми он походил на своего внука Юлиана – у них обоих были приятные живые, полные огня и выдающие тонкий ум глаза, красиво искривленные брови, прямой нос, несколько крупноватый рот, толстый и крутой затылок, сильные и широкие плечи. Именно таким описывает Юлиана Отступника (весьма самокритично оценивавшего собственную внешность, подчеркивая, что «природа не обременила его ни чрезмерной красотой, ни юношеской прелестью») один из его офицеров (назовем его так, чтобы не утомлять напрасно уважаемых читателей названиями чинов командного состава римской императорской армии), – служилый грек или эллинизированный сириец из Антиохии на Оронте (современной турецкой Антакьи) Аммиан Марцеллин (Маркеллин) – последний выдающийся латиноязычный римский историк позднеантичной эпохи, не раз встречавшийся с Юлианом лицом к лицу в военном лагере. При ознакомлении с биографией Юлиана II можно без труда убедиться в том, что он унаследовал от деда еще и иные свойства и черты характера – тонкую нервную организацию, чувствительность, возбудимость, восторженность, суеверное благочестие и прямо-таки азиатский мистицизм; истинно греческие артистические наклонности, любовь к наукам и искусствам, духовную живость и точность восприятия; простоту, энергичность и выносливость мизийского земледельца; все эти многоразличные элементы его крайне сложной натуры были им унаследованы – частично от предков по материнской линии или от его прабабки – сирийки царского рода по имени Феодора; частично – от его мизийских (мёзийских) предков-простолюдинов из данубских земель. Даже в царских домах, в которых особенно часто смешивалась кровь разного происхождения, нечасто можно было встретить столь причудливое сочетане и переплетение различных свойств.

Однако Юлиан обладал достаточной самодисциплиной для того, чтобы не стать игралищем своих разнообразных и разнородных инстинктов. Он постоянно остерегался поддаться им, и, тем не менее, постоянно ощущал свою неспособность полностью подчинить эти врожденные склонности своей воле. Порой он признавался себе и другим в недостатках и слабостях своего характера, в которых сам усматривал наследие своих предков-земледельцев: неотесанность, неловкость, грубость, неуклюжесть, упрямство и прочие признаки достойного порицания невежества и бескультурья.

Серебряная монета (аргентей) Констанция I Хлора с изображением его профиля на аверсе и четырех соправителей-тетрархов на реверсе

Не случайно Юлиан утверждал в своем весьма самокритичном сочинении «Брадоненавистник» (адресованном гражданам Антиохии Сирийской и потому именуемом суровым критиком Юлиана – святым Григорием Богословом – «Антиохиками»), к которому мы будем еще не раз обращаться по ходу нашего правдивого повествования: «они (греки – В. А.) более всех остальных народов боголюбивы и справедливы к иноземцам, имею в виду всех эллинов вообще, но в особенности – афинян, о чем и свидетельствую. И если они еще сохранили в своих нравах образ добродетели древних, то, конечно, естественно, чтобы то же самое было истинно и в отношении сирийцев, арабов, кельтов, фракийцев, пеонийцев и тех, кто обитает между Фракией и Пеонией, имею в виду поистрийских мизийцев, из которых происходит и мой род (курсив здесь и далее наш – В. А.), всецело дикий и кислый, неловкий, нелюбовный, непреклонный в суждениях – все эти качества суть, конечно же, доказательства ужасающей дикости».

Золотой медальон в честь победы римского императора Констанция I Хлора над британским сепаратистом-узурпатором Аллектом

Тем не менее, Юлиан удостоил именно своих «кислых» мизийских предков особого, сугубого культа. Их истовое поклонение богу Солнца, союзнику, хранителю и спасителю их власти, связывало Юлиана с этими предками наитеснейшим образом. Он любил, усердно почитал и неустанно восхвалял своего державного деда Констанция I Хлора, освободителя римской Британии от северных «варваров» – пиктов и скоттов – и победителя пытавшегося отделить Британию от Римской «мировой» державы местного узурпатора Аллекта, а также Клавдия II, усмирителя готов, получившего за свою победу над этими не раз опустошавшими земли империи «потомков Ромула» свирепыми германцами (которых считают своими предками шведы и, как это ни покажется странным – испанцы), от благодарных римлян почетное прозвище «Готик(ус)» – «Готский». По глубочайшему убеждению Юлиана, август Клавдий II Готский пришел к верховной власти над Римской «мировой» империей стезей справедливости и благочестия, сохранив и на престоле простоту нравов и скромность в одежде, в которой можно было убедиться, глядя на его изображения.

Марк Аврелий Валерий Клавдий, более известный в римской историографии как Клавдий II Готский, – римский император, правивший в 268–270 гг. Изображение на римской золотой монете – аурее (аврее)

Однако же, превыше своих доблестных, благочестивых предков Юлиан ставил, ценил и восхвалял озаряющего всех их своими светлыми лучами бога, к которому возводил, через этих предков, как бы «светивших миру отраженным божественным светом», свое происхождение – бога Солнца, подателя добра и добродетели, могущества и славы, небесный образец великодушия, правды и справедливости, неустанно ратоборствующего против сил Тьмы и Хаоса в качестве благодатного Владыки Небес и милосердного Правителя Земли. Именно род бога Солнца он, Юлиан, в которого этот бог вложил все, достойное бессмертия, был горд и счастлив продолжить на земле.

В эпоху, когда представления людей были преисполнены образов бесчисленных ангелов и демонов, предназначенных Высшими Силами для того, чтобы таинственными, мистическими путями сопровождать нисхождение душ со светил на эту землю, смысл изучения людских генеалогий, родословных, заключался в поиске подтверждения сверхъестественного происхождения и божественного покровительства, которым пользовался (или верил, что пользуется) тот или иной потомок того или иного предка. Люди исследовали свое происхождение, чтобы знать, кто был тем духом и тем светилом, под влиянием, опекой, покровительством которого они, эти люди, пребывали в земной юдоли. Следует заметить, что на этот счет Юлиан был достаточно полно и подробно осведомлен. Он твердо знал, что его душа сошла на землю с лучом бога Солнца. И детское благочестие, ощущаемое Юлианом по отношению к этому царю светил, укрепляло в нем горделивое чувство собственного избранничества и ревностную веру в несравненно большей степени, чем все влияния земного, кровного родства и происхождения.

Боголюбивый император Константин I Магн (Великий)

Августейший дядя Юлиана – император Константин I – был прозван Великим (или, по-латыни – Магном), прежде всего, за свои неоценимые заслуги перед христианством, которое он, разбив в 312 году в исторической битве при Мильвийском, или Мульвийском, мосту у врат Рима на Тибре своего соперника-язычника Максенция (сына тестя Константина и лютого гонителя христиан Максимиана Геркулия), в 324 году сделал господствующим вероисповеданием Римской «мировой» державы.

Соперник Kонстантина I Великого – yзyрпатор-язычник Максенций

Однако первый христианский император имел, как уже упоминалось выше, выдающиеся и неоспоримые заслуги в самых разных сферах. Он завершил военную реформу, начатую «господином и богом» Диоклетианом Иовием («сыном Иове», то есть «сыном Юпитера»), которому долго и верно служил (не разделяя его яро антихристианского настроя). Константин I разделил вооруженные силы воссоединенной им Римской «мировой» империи на две части – сравнительно легковооружейные пограничные войска (лимитанеи) и тяжеловооруженные части полевой армии (комитатенсес). Первым надлежало сдерживать врагов, вторгавшихся извне в пределы Римской «мировой» державы. А вторым, перебрасываемым из центральной части империи на угрожаемые участки – этих внешних врагов уничтожать.

Легковооруженные римские воины эпохи поздней империи

Вследствие огромной (если не сказать – катастрофической) убыли собственно римских (рожденных в пределах империи) воинов в ходе опустошительных внешних и междоусобных войн, а также эпидемий, реформа Константина I ускорила и усилила начавшийся еще до него процесс комплектования пограничных легионов преимущественно из «варваров» (главным образом – германцев, но не только). Одних только германцев-готов (соплеменников первого педагога Юлиана – ученого «скифа» Мардония, о котором будет подробней рассказано далее), служивших под знаменами августа Константина, в качестве «федератов» (союзников), насчитывалось сорок тысяч. Похоже, римское войско времен поздней империи просто не могло обойтись без готских «вспомогательных» частей. Не зря восточноримский историк готского происхождения Иордан писал в своем труде «О происхождении и деяниях гетов (причинившего римлянам немало хлопот фракийского по происхождению народа, с которым Иордан отождествлял своих соплеменников-готов, с целью их дополнительного возвеличения – В. А.)», именуемом сокращенно «Гетика»: «… после того как цезарь Максимин с их (готских наемников – В. А.) помощью обратил в бегство царя персидского Нарсея (Нарсеса, Нарсе – В. А.), внука великого Сапора (то есть Шапура, или Шахпура I, неоднократно наносившего римлянам тяжелые поражения – В. А.), и захватил все его богатства, а также жен и сыновей, Диоклетиан же одолел Ахилла (одного из претендентов на римский императорский престол – В. А.) в Александрии, а Максимиан Геркулий («сын Геркулеса» – В. А.) уничтожил в Африке квинквегентианов (одно из воинственных берберских или мавританских племен – В. А.) – в (Римском – В. А.) государстве был достигнут мир, и готами начали как бы пренебрегать. А было время, когда без них римское войско с трудом сражалось с любыми племенами».

Германцы-готы в сражении с римлянами

Император Константин I Великий, как было сказано выше, из-за острой, хронической нехватки живой силы, воинственными и весьма боеспособными готами (которые успели доставить римлянам немало хлопот и которым предстояло доставить «потомкам Энея и Ромула» еще больше хлопот в не столь далеком будущем), пренебрегать перестал – и совершенно правильно сделал. Привлечение «варваров» (умевших и, главное – любивших воевать, в отличие от все больше утрачивавших былой боевой дух и стремившихся под любыми предлогами «откосить» от некогда столь почетной в глазах всякого уважающего себя римлянина службы в «доблестных рядах» непобедимых легионов, «потомков Энея и Ромула») к службе в римской армии казалось ему делом совершенно правильным и очень выгодным. Почему бы не истреблять «варваров» руками «варваров», к вящей славе «вечного» Рима… Римские легионы были им разукрупнены (составляя теперь каждый не более тысячи воинов во главе с военным трибуном, то есть примерно одну пятую легиона времен Гая Юлия Цезаря), чтобы увеличить их мобильность и ослабить исходящую от них угрозу военного мятежа (шансов на преступный сговор командиров двадцати легионов было куда меньше, чем на сговор командиров четырех). Теперь сильно «разбавленные варварами» легионы строились в колонны. Численность воинских подразделений, именовавшихся не только легионами и авксилиями, но также вексилляциями, когортами, алами, кунеями (то есть «клиньями» – это название явно указывает на то, что данные подразделения состояли из германцев на римской службе, ибо германцы в бою традиционно строились клином, «свиньей» или «кабаньей головой»), нумерами и эквитами и находившихся под командованием офицеров в звании трибуна или префекта, уменьшилась и сильно колебалась, в зависимости от строя и иных условий. При этом было упразднено прежнее разделение офицерских чинов на низшие, или унтер-офицерские – центурионы – и высшие – военные трибуны, префекты и легаты, доступные лишь выходцам из высшего – сенат(ор) ского и второго по знатности – всаднического – сословия. Отныне воинам самого простого, и даже «варварского» происхождения была предоставлена реальная возможность дослужиться до самых высших чинов, вплоть до военного магистра. Легионеры (правильнее было бы сказать «легионарии», но по-русски «легионер» звучит как-то привычнее) в большинстве своем перешли на копье, спату[17] и облегченный овальный щит-парму легковооруженных ауксилиев (авксилиев), ауксилариев (авксилариев), или ауксилиариев (авксилиариев)[18] – взамен пилума[19], гладия[20] и тяжелого скутума[21]. В комплекс их вооружения вошли типично «варварские» боевые топоры или секиры. Были существенно облегчены доспехи (вплоть до частичного отказа от тяжелых лат и до замены цельнометаллических или покрытых металлическими пластинами шлемов шапками из кожи и меха). «По одёжке протягивай ножки!» В условиях всеобщего оскудения вследствие поразившего империю хозяйственного кризиса приходилось на всем экономить! В дальнейшем легионы (не только пограничные) все чаще уступали место наемным чисто «варварским» подразделениям под командованием не римских комесов, или комитов[22], и трибунов[23], а «варварских» вождей. Хотя и сами легионы уже почти поголовно состояли из тех же «варваров» (включая командный состав). Но это случилось уже после святого равноапостольного царя Константина (как его поныне именуют на Руси)…

Римская тяжелая пехота эпохи поздней империи (современная реконструкция)

В Ветхом (Первом), италийском, Риме, как и в Новом (Втором) Риме – Константинополе – были дислоцированы гвардейские части – дворцовые войска (палатинская авксилия, auxilia palatina) и «военная свита» императора (протекторы доместики, protectores domestici), предназначенные для охраны «священной» особы августа и заменившие собой прежнюю преторианскую гвардию, окончательно распущенную при Константине Великом.

Вся Римская империя была разделена на военные округа – дукаты – во главе с «дуксами» – Восток, Иллирия (Иллирик), Фракия и др. Военные округа не совпадали с административными (чтобы не дать «дуксам» чрезмерной власти). «Дуксы» носили (как и комиты) почетное звание «вири спектабилес» и занимали второй в служебной иерархии ранг после имевших первый ранг префектов претория и магистров, носивших почетное звание «вири иллюстрес». При этом по старой памяти, «дуксами» (лат. «вождями», «предводителями») продолжали именовать, в расширительном смысле, и полководцев вообще.

Брат по отцу благоверного августа Константина I Великого и отец нашего Юлиана – Юлий Констанций, законный сын императора Констанция I Хлора и Феодоры, большую часть своей земной жизни влачил поистине призрачное существование. Рожденный в 292 или в 293 году, он едва успел достичь юношеского возраста, когда в 306 году пришел к власти его сводный брат Константин, незаконный сын Елены – наложницы (или, по-латыни – конкубины) Констанция I Хлора. Елена, бывшая владелица распивочной или таверны (а по-нашему – харчевни), вознесшаяся волею судеб (или Божественным произволением) до положения матери императора, сразу же переселилась во дворец к своему торжествующему сыну-самодержцу, на которого всю жизнь оказывала колоссальное влияние, в том числе – и в сфере покровительства христианской вере.

Неудивительно, что безродная наложница императора Констанция I Хлора, брошенная им когда-то ради высокородной законной супруги – Феодоры – получила теперь от своего воцарившегося над «Римом и миром» сына в утешение ранг «благороднейшей женщины» – нобилиссима фемина – и долгожданную возможность в полной мере насладиться местью детям императрицы, когда-то оттеснившей ее от двора. Не зря говорят, что «месть – блюдо, которое следует подавать холодным». Дочери Феодоры были, впрочем, пощажены. Им предстояло, сделав блестящие партии, упрочить влияние второй династии Флавиев. Анастасию выдали за Вассиана (Бассиана), Констанцию – за Лициния (соправителя Константина), Евтропию – за консуляра[24] Непотиана (Непоциана)[25]. Сводным братьям Константина повезло куда меньше – они были немедленно удалены от двора. Впоследствии Юлиан сравнивал неприкаянное существование своего гонимого подозрительной мачехой из города в город отца-несчастливца со скитаниями бесприютного Одиссея.

Наконец Юлий Констанций нашел себе прибежище в Толосе (современной южнофранцузской Тулузе) – богатом торговом городе, средоточии античной учености, расположенном на территории Нарбонской Галлии. Судя по всему, молодой царевич (назовем его так, чтобы уважаемым читателям было понятнее) вел там, со своими братьями-изгнанниками Далмацием, или Далматием, и Ганнибаллианом, или Аннибаллианом, пребывая как бы в ссылке, уединенную жизнь питомца наук. Вне всякого сомнения, он был христианином и посещал в Толосе лекции знаменитых риторов, сиречь учителей красноречия, ограничиваясь достаточно узким кругом знакомств.

Августа Елена I, мать августа Константина I Великого

Около 324 года – возможно, по случаю двадцати летнего юбилея своего прихода к власти – август Константин I Великий возложил на главу своей и без того щедро осыпанной им богатствами и почестями матери Елены императорскую диадему, или диадиму, то есть корону или, по-нашему, царский венец, присвоив ей титул августы и повелев чеканить монеты с ее именем. Казалось бы, что ей оставалось еще пожелать? На самой вершине земного могущества и славы мстительные чувства былой трактирщицы по отношению к «отродью» ее ненавистной соперницы утратили былую остроту. В порыве великодушия бывшая кабатчица (принадлежавшая к числу ревностных христианок и весьма способствовавшая улучшению положения своих единоверцев и единоверок под скипетром Константина) даже позволила выбить в память Феодоры золотые и серебряные монеты, подобные выбитым в честь нее самой, Елены, и допустила некоторое сближение между своим родным сыном – императором Константином – и его сводными братьями. В 324 году Далматий-Далмаций получил важную государственную должность. Примерно в это же время фигура Юлия Констанция появилась на живописном фоне тускульской (а говоря по-современному – тосканской) сельской виллы. Он сочетался первым браком со знатной римлянкой по имени Галла. Галла происходила из родовитой фамилии, давшей Римской «мировой» империи целый ряд высокопоставленных чиновников и сыгравшей, по воле императора, немаловажную роль в ходе борьбы между кафоличеством («никейством», или, иначе говоря, православием) и арианской ересью[26], чьи приверженцы пытались рационалистически, силами слабого человеческого разума, истолковать основной догмат христианской веры. Скажем несколько слов о сути этой борьбы. Арианство получило свое название по имени александрийского пресвитера Ария, воспитанника Лукиана Антиохийского (причисленного православной церковью к лику святых). Идеи Ария напрямую перекликались с идеями другого великого христианского мыслителя – Оригена. Основная идея Ария и его последователей – ариан сводилась к тому, что Бог един, бестелесен, является источником жизни всех существ и не имеет начала своего бытия. То обстоятельство, что Иисус имел начало своего бытия, трактовалось Арием однозначно – Иисус сотворен и, как творение Бога, Сам не может быть Богом. Он – не единосущен (греч. «омоусиос»), но подобносущен («омиусиос»)[27] Богу-Отцу.

Борьба между православной, или кафолической, церковью и арианством носила временами крайне ожесточенный характер и шла с переменным успехом. Первый Вселенский собор, состоявшийся в малоазиатском городе Никее в 325 году, осудил арианство. Именно с победой «никейства»-православия, или же кафоличества, над арианством многие богословы и историки церкви связывают появление гимна «Свете тихий» – древнейшей, наряду с Великим Славословием и «Сподоби Господи», – христианской песни, датируемой как раз началом IV века п. Р. X. Пресвитер Арий был подвергнут изгнанию, его сочинения были признаны еретическими и как таковые подлежали сожжению. Однако Антиохийский поместный собор 341 года утвердил арианство в качестве официального христианского учения (хотя к этому времени от изначального учения Ария уже мало что осталось). Сам первый христианский император Рима Константин Великий был окрещен на смертном одре арианином – епископом Евсевием Никомидийским. Сын Константина – август Констанций II, римский император Востока Флавий Валент II и другие венчанные владыки римлян были не православными-«никейцами», а арианами («омиусиями», «омиями»). Окончательный запрет арианства и его проповеди на территории Римской империи был осуществлен лишь православным императором Феодосием I Великим после вынесения соответствующего постановления Первым Константинопольским поместным собором восточных иерархов (переименованным впоследствии, задним числом, во Второй Вселенский собор христианской церкви) в 381 году.

Следует заметить, что граничившие с Римской «мировой» державой, проживавшие на ее территории в качестве военных поселенцев и служившие в «несокрушимой и легендарной, в боях познавшей радость побед» римской армии германцы, окрещенные римскими проповедниками христианства в его арианской форме (еще не осужденной в самом Риме как ересь), сохранили ему верность. Остготы, вестготы, лангобарды, бургунды, гепиды, вандалы продолжали, за редкими исключениями, исповедовать арианство, даже становясь «федератами» Римской империи, перекрестившейся из арианства в православие. Очевидно, политеистические дохристианские религиозные воззрения германцев были еще настолько сильны в их среде, что мешали им принять православный догмат о нераздельности, неслиянности и единосущности всех ТРЕХ ЛИЦ БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЫ (Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого). Даже Толедский церковный собор 589 года, созванный принявшим православие царем вестготов Реккаредом I, не решился на репрессии в отношении арианского духовенства. Хотя эпоха арианства медленно, но верно, клонилась к закату.

Уже в VI веке арианские церкви и их собственность массово передавались православным (никаких «католиков» до отпадения западной римской церкви от единой православной кафолической – вселенской – церкви в 1054 году не существовало). Но лишь к VIII веку приверженность арианству в Европе сошла на нет, пока оно не возродилось в начале XVII века в форме ереси социнианства. Некоторые интеллектуалы и ученые, например сэр Исаак Ньютон, становились сторонниками арианства и позднее, но оно никогда больше не вернуло своих утраченных позиций. Впрочем, пока что до этого было еще далеко. Мы же на прежнее возвратимся, как выражались в таких случаях древнерусские летописцы.

Благородная Галла родила Юлию Констанцию троих детей – дочь по имени Констанция и двух сыновей, младший из которых – Галл – родился примерно в 325–326 гг. в поместье Масса Ветерненсис в Этрурии. Имя этого Галла снова встретится нам с уважаемым читателем при ознакомлении с самым мрачным периодом жизни его сводного брата Юлиана.

«Недолго счастье длилося», как поется в русской народной песне. Очень скоро обстановка в окружении августа Константина I вновь изменилась к худшему (для его сводной родни, разумеется). Вновь вспомнились старые обиды. Юлию Констанцию пришлось покинуть так полюбившуюся ему благодатную Италию и в очередной раз превратиться в бесприютного скитальца. Превратности изменчивой судьбы привели его в славный греческий город Коринф (в свое время разрушенный римлянами, но затем восстановленный диктатором Гаем Юлием Цезарем), где изгнанника ждал неожиданно теплый и радушный прием. Там, где горные цепи Парнаса и Киферона живописно отражались в перламутровых или лазоревых водах залива (меняющих свой цвет в зависимости от погоды), он ощутил то же умиротворение и счастье, что и Одиссей, после десятилетия опаснейших скитаний по грозным морям и зачарованным островам, накануне возвращения на Итаку на веселом празднестве у хлебосольного царя феаков Алкиноя. Коринф стал последним поприщем его долгих скитаний. Оттуда он смог в 330 году возвратиться во Второй Рим на Босфоре, откуда был когда-то изгнан происками ревнивой мачехи. После смерти своей первой жены, Галлы, Юлий Констанций сочетался вторым браком с молодой христианкой по имени Василина (Базилина), родившей ему сына, названного Юлианом.

Профиль императора Лициния – соправителя, зятя и соперника Константина I Великого – на монете

Василина происходила из знатного рода. Ее отцом был некий Юлий Юлиан, матерью – некая патриция (патрикия) [28], владевшая в (Малой) Азии обширными земельными угодьями и роскошными сельскими виллами. Судя по всему, Юлий Юлиан был префектом (губернатором) Египта, считавшегося, наряду с (Северной) Африкой, главной житницей Римской империи. Во всяком случае, не говоря уже о присвоенном ему высоком ранге префекта претория – своего рода премьер-министра (316–324) – он занимал весьма важные позиции в годы правления Лициния, или Ликиния – соправителя, зятя и неудачливого соперника равноапостольного царя Константина.

Двор императора Лициния в Никомидии, или Никомедии, главном городе древней Вифинии, да и сам он, пребывали всецело под влиянием его супруги Констанции. Она была родной и уравнения их в правах с патрициями (к началу III века до Р. X.) верхушка патрициата и плебса, слившись, образовали «нобилитет» («знать»), или «сенаторское сословие». В эпоху ранней Римской империи возник новый патрициат, составивший привилегированную часть сенаторского сословия. В этот новый патрициат входили выдвинутые императором уроженцы не только города Рима на Тибре, но также Италии и римских провинций. К этому времени старые патрицианские роды вымерли, и сословие патрициев пополнилось за счет неофитов, «аристократии по письму», которых возводил в патрицианское достоинство в награду за службу император (этот процесс был начат еще диктатором Гаем Юлием Цезарем в конце I в. до Р. X.). сестрой Юлия Констанция, сводной сестрой августа Константина I и теткой «нашего» Юлиана. Церковные историки сообщают о многочисленных дипломатических успехах этой умной, волевой и своенравной государыни. При этом следует учитывать, что решающее влияние на многие действия и начинания Констанции оказывал один из наиболее выдающихся деятелей еретической (с точки зрения кафоликов-православных) церкви Востока – «великий Евсевий» (как его именует Фило-сторгий), Этот арианский епископ, которому суждено было впоследствии стать опекуном юного Юлиана, около 318 года прибыл из Берита (современного Бейрута, столицы Ливана) в Никомидию и очень скоро добился в императорской резиденции не просто власти, но прямо-таки полновластия. Он был связан родственными узами с Юлием Юлианом либо с его супругой. Вследствие чего можно предполагать, что между семейством префекта претория и могущественным епископом существовали тесные связи. И что Евсевий участвовал в строго христианском (хотя и арианском) воспитании обоих детей префекта – Юлиана, дяди и тезки будущего Отступника, и матери последнего – благочестивой Василины.

Историк Филосторгий утверждал (несомненно, следуя анонимному арианскому хронографу), что дядя императора Юлиана, подобно своему венценосному племяннику, стал отступником от христианства. Другой историк – Феодорит, однако, ничего не сообщает (или не знает) о данном факте, противопоставляя дядю Юлиана, сохранившего верность христианству, христианам Феликсу и Элпидию, или Ел(ь)пидию, ставшим ренегатами. В любом случае, было бы странно, если бы брат Василины не получил того же христианского воспитания, что и его сестра.

Юлий Юлиан, дед главного героя настоящего правдивого повествования по материнской линии, чью память Юлиан Отступник высоко чтил всю свою жизнь, был большим другом просвещения. Префект своевременно обратил внимание на выдающиеся задатки и таланты входившего в число его домашней челяди кастрата, или евнуха, по имени Мардоний, «скифа» по происхождению (с учетом того, что настоящих, ираноязычных, скифов в пределах грекоримской Экумены давно уже не осталось, склонные к архаизации окружавших их реалий греки и римляне называли «скифами» переселившихся на прежние скифские земли в Тавриде германцев-готов, ставших, к описываемому времени, важным фактором жизни империи, в первую очередь – в военной сфере, но не только[29]).

Этому якобы «скифу», в действительности же – готу (но в любом случае – «варвару») Мардонию[30] суждено было прославиться в качестве воспитателя Юлиана, введшего своего царственного питомца в храм эллинской мудрости (выражаясь возвышенным слогом его благодарного ученика). Просвещенный префект приказал дать одаренному «скифу» классическое воспитание и обучить его всем искусствам и наукам, после чего сделал его учителем Василины. Так юная патриция под руководством Мардония (о котором еще пойдет речь на дальнейших страницах нашего правдивого повествования) ознакомилась с творениями великих античных поэтов и писателей, изощряя и оттачивая под присмотром опытного ментора свой ум и дух, пока не стала соответствовать всем требованиям, предъявляемым в ее время к достойным представительницам культурных, просвещенных, образованных высших слоев грекоримского общества. Как впоследствии подчеркивал сын Василины – император Юлиан II: «Воспитан он (Мардоний – В. А.) был стараниями моего дедушки, чтобы провести мою мать через поэмы Гомера и Гесиода».

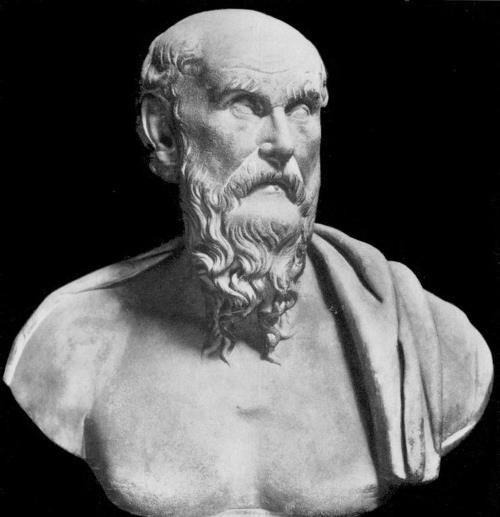

Гесиод, собравший в своей поэме «Теогония» («Феогония») древнейшие эллинские мифы о богах

Когда Юлий Констанций, попросив руки Василины, удостоил знатную и образованную грекоримлянку приема в императорскую фамилию, она, возможно, устрашилась отрывшейся перед ней не только весьма заманчивой, но и весьма опасной перспективы близости к императорскому двору (ведь «чем выше поднимешься, тем больнее падать»), но, вероятно, успокаивала себя тем обстоятельством, что могущественная августа Констанция одобрила этот брак, и что епископ Евсевий, ее родственник и духовный наставник, призвал на этот брак благословение небес.

Глава вторая На заре тревожной юности

Своим родным городом Юлиан Философ всегда считал возведенный на берегах Босфора Новый Рим, получивший со временем (а не сразу, как часто думают) название Константинополь, – чьи стены, башни, храмы и дворцы так живописно отражались в переливающихся перламутром водах залива, именуемого греческим географом римской эпохи Страбоном[31]«Рогом Византия», а нами, людьми XXI столетия – Золотым Рогом. Да и сам этот державный город, в чьих стенах царевич появился на свет и вырос, считал Юлиана своим, долгое время ему сочувствовал и симпатизировал.

Юлиан родился в Новом Риме на Босфоре до наступления зимы 331-33[32] года. Его матери, юной христианке-арианке Василине, пребывавшей на сносях, перед самыми родами, привиделось во сне, что она родила Ахилл(ес)а – величайшего из героев гомеровской Греции (русого, как и все Флавии, включая Юлиана), которого считал своим предком и которому всю жизнь подражал великий завоеватель, покоритель Востока Александр Македонский (тоже русый, как Ахилл).

Рассказывая этот удивительный сон своему супругу Юлию Констанцию, Василина, преисполненная величайшего волнения, если верить античным историкам, умудрилась «извести из белого чрева» (по выражению греческого сочинителя гимнов Пиндара) совершенно здорового мальчика, не испытав при этом ни малейшей боли. И потому счастливые родители возлагали на родившееся столь чудесным образом дитя величайшие надежды. Между тем, сон Василины вполне мог бы стать для них и поводом к беспокойству. Ведь, согласно Гомеру и другим эллинским мифологам, мать Ахилла – Фетида – родила сына-героя, которому, однако же, достались в удел короткая жизнь и горькая судьбина. Подобно Ахиллу, Юлиану предстояло пасть молодым на поле брани, сраженному метательным снарядом, пущенным в него предательски, исподтишка (хотя и поразившим его не в пяту, как Ахилла, а в бок). С этой точки зрения сон Василины оказался пророческим, вещим. Кто знает, приснился ли он ей в действительности или же это – всего лишь легенда, сохраненная для потомства восточноримским историком Иоанном Зонарой (со ссылкой на предшествующие исторические труды Евнапия[33] и Оривасия[34])? Впрочем, нередко легенда – всего лишь поэтизированное действительное событие, поэтому легенды так часто сохраняются в коллективной памяти человечества…

Александр Македонский в панцире с головой Горгоны Медузы

Благородный Юлиан вырос фактически без матери. Едва младенец научился улыбаться при виде лица склонявшейся над его колыбелькой Василины, как она умерла без всяких видимых причин. В соответствии со своей чувствительной натурой, Юлиан превратил память о матери в форменный культ. Хотя он и не любил роскошь, но долгое время не расставался с драгоценностями и украшениями, которые когда-то носила его мать, и назвал город, основанный им близ Никеи (современного турецкого Изника) в (Малой) Азии в честь своей родительницы Василинополем, то есть «городом Василины». Незадолго до собственной гибели он – неизменно верный памяти матери – воздал хвалу Провидению, позволившему ей умереть через несколько месяцев после его рождения, избавив ее тем самым от необходимости переносить жестокие удары злой судьбины. Ведь выживи Василина после на диво легких и безболезненных родов, ей вскоре пришлось бы стать свидетельницей неисчислимых и грозных опасностей, угрожающих жизни ее ребенка, и терзаться вечным страхом за жизнь своего порождения…

Первые шесть лет своей жизни Юлиан провел в гинекее – то есть на женской половине дворца —, после чего воспитатель-педагог, взяв мальчика за руку, впервые повел его в школу. Первым впечатлением, полученным мальчиком от мира, было впечатление от большого, шумного, многоязыкого и многонационального, совсем недавно и довольно неожиданно достигшего могущества и процветания столичного города, гордого множеством украшавших его блестящих памятников из мрамора и бронзы, которыми его основатель (или, если угодно – обновитель) украсил свою новую столицу – «царствующий град». Охваченный и воодушевленный страстным желанием не на словах, а на деле поскорее превратить новую, христианскую столицу воссоединенной им с превеликим трудом Римской «мировой» империи во Второй Рим, боголюбивый август Константин I Великий, начиная с 330 года, свез на Босфор великое множество (не менее двух тысяч) шедевров греческих ваятелей, оставшихся еще «неоприходованными» хозяйственными римлянами (совершенно не способными к ваянию) в Средиземноморье. И когда мальчик Юлиан – надо думать, находившийся под неусыпным наблюдением приставленных к нему наставников! – прогуливался по улицам и площадям своего родного города, его восхищенным взорам представал настоящий музей под отрытым небом.

Монета императора-солнцепоклонника Домиция Аврелиана (аверс) с изображением его бога – Непобедимого Солнца (реверс)

Из Афин, Дельф, Додоны, из священных рощ Геликона, изо всех частей Эллады, Смирны, Эфеса, с островов Хиос, Родос и Крит, первый христианский император собрал в «царственном граде» на Босфоре всю гордость и красу языческого мира. Выставив ее напоказ эллинам, римлянам и «варварам». На новоримском Форуме малютка Юлиан подолгу любовался великолепной порфирной колонной, стоящей по сей день близ Святой Софии. Сегодня оная колонна, почерневшая от удара молнии, лишена своего былого навершия. Но в годы детства и юношества Юлиана ее венчала колоссальная статуя императора Константина I, с челом, обрамленным нимбом из семи мистических лучей божества Солнца – Митры-Аполлона, именуемого римлянами, со времен мудрых и бесстрашных августов-воителей Септимия Севера[35] и Домиция Аврелиана[36], «Непобедимым Солнцем», по-латыни – Сол(ь) Инвиктус.

И юный царевич видел, как перед этим образом равноапостольного царя, украшенного атрибутами языческого бога Соля-Аполлона, преклоняли главу и христиане, и язычники.

Монета святого равноапостольного царя Флавия Валерия Константина I Великого (аверс) с изображением бога Солнца Соля-Аполлона-Гелиоса-Митры (реверс)

Были у бога Солнца и иные имена – Феб, Митра (Мифра), Эл(ь), Гелиос (Гелий)[37], или, в другом произношении – Илиос (Илий), Элагабал (Гелиогабал) [38]. Впоследствии Юлиан, отступивший от христианства, избрал своим небесным покровителем именно этого златокудрого, как и он сам, солнечного бога, под именем Гелиоса.

Заметим «в скобках», что по легенде о происхождении кумира царевича Юлиана – Александра Македонского – великий эллинский завоеватель, победитель персов и прочих «варваров», в кратчайший срок распространивший греческий язык и греческую культуру «до самых пределов обитаемого мира» и даже покоривший северную часть почти мифической, «потусторонней», сказочно богатой Индии (о повторении его подвига втайне мечтали многие эллинистические и римские монархи, включая самого Юлиана), был зачат царицей Македонии Олимпиадой не от ее законного супруга – царя Филиппа II Македонского —, а от явившегося к ней в виде змея бога Солнца (Амона, или Аммона, египетского аналога Аполлона). Кроме того, если верить римскому историку Гаю Светонию Транквиллу, автору жизнеописания первых двенадцати римских монархов-императоров («Жизнь двенадцати цезарей»), именно бог Солнца Аполлон, под видом дракона (то есть – того же змея – В. А.), разделив ложе с Аттией, пришедшей в его храм совершить обряд ожидания вещего сна, породил таким образом Августа (первого римского императора-принцепса и в то же время первого из «августов» – Октавиана, усыновленного впоследствии диктатором Гаем Юлием Цезарем, ставшего основателем первой римской императорской династии Юлиев-Клавдиев)» (Светоний. «Божественный Август»). Факт, что и говорить, многозначительный…

Философ-неопифагореец и теyрг I века Аполлоний Тианский

По легенде, императору Аврелиану в сонном видении явился философ-неопифагореец и теург I века Аполлоний Тианский, повелевший ему построить в Риме на Тибре храм Солнца. Господин и бог Аврелиан выполнил это повеление теурга, ввел в Риме культ Солнца и сам стал первосвященником этого культа (не привившегося, однако, в гражданской среде, в отличие от римской армии, где он тесно переплелся и фактически слился с культом иранского божества света, солнца и правды – Митры).

Заметим также, что язычники в своих молитвах именовали «Солнце, в пути неистомное» (как выражался Гомер в «Илиаде») не только «непобедимым», но и «праведным» (справедливым) – и это полностью соответствовало восприятию христианами Христа как «Солнца праведного», или «Солнца Правды»[39]. Не случайно в Православном тропаре Рождества Христова по сей день поется: «Рождество Твое Христе Боже наш, восс!я мирови свет разумный, внемъ бо иже звездамъ служапци, звездою поучахуся, Тебе кланятися Солнцу праведному, и Тебе ведети свыше Востокъ, Господи, слава Тебе».

Святой Дионисий Ареопагит (по преданию, обращенный в христианство в Афинах самим святым Павлом – «апостолом язычников») писал: «Ее (Причину всего, то есть Бога – В. А.) называют «солнцем», «звездой», «огнем»…» («О Божественных именах»).

Константин Великий и образ Sol Invictus. Медальон. 313 г.

А один из прозванных «великими каппадокийцами» святителей и столпов Христовой Веры, современников Юлиана – святой Григорий Богослов (Назианзин): «Солнце – образ (Бога – В. А.) Сына, Небо – образ (Бога – В. А.) Отца».

«Ведь в древности праздник солнца приходился именно на зимнее солнцестояние и именно в этот день, день Sol Invictas, постановил святой (император – В. А.) Константин праздновать Рождество Солнца Правды (Иисуса Христа – В. А.), которому поклонились цари-волхвы, цари Востока, цари от царя Мелхиседека…» (В. И. Карпец. «Родословие Кощея Бессмертного»).

В-общем, «бывают странные сближенья», говоря словами поэта. Но довольно об этом…

Новый Рим был блестящим и оживленным городом. «Владыка обитаемого мира» осыпал свою столицу на Босфоре бесчисленными знаками своей милости и привилегиями. «Варвары» были вытеснены за пределы «мировой» державы или казались покоренными римским оружием, интриги внутри императорского дома вроде бы прекратились. В 324 году благочестивый деспот приказал убить своих соперников в борьбе за императорский престол – Мартиниана (Марциниана) и Лициния (поверившего на слово и сдавшегося Константину I, обещавшему сохранить ему жизнь; впрочем, восточноримский историк готского происхождения Иордан, в отличие от других, более ранних, историков – к примеру, Аврелия Виктора – утверждал впоследствии, что Лициний был убит не по приказу Константина, а восставшими германцами-готами, своими бывшими союзниками, которые пронзили лишенного власти императора-неудачника мечом в городе Фессалонике… «от имени Константина-победителя») —, затем, в 326 году – устранить сына Лициния, но на этом не остановился.

Цезарь Флавий Юлий Крисп, старший сын Константина I Великого, казненный своим венценосным отцом

В приступе ревности (скорее всего – неоправданной) равноапостольный царь Константин повелел казнить своего собственного сына – цезаря Флавия Юлия Криспа, а после устранения Криспа – удушить горячим паром в бане свою супругу августу Фавсту (Фаусту, дочь свирепого гонителя христиан Максимиана Геркулия), якобы заподозренную им в преступной любовной связи с пасынком, уже павшим жертвой отцовского гнева. Полагая, что достаточно обезопасил этими убийствами свой престол и свое супружеское ложе, мстительный император счел возможным перейти к более умеренной и милосердной внутренней политике, постепенно допуская к власти своих родственников, сумевших уцелеть. Ибо вознамерился сделать императорскую власть наследственной, рассматривая Римскую империю, как наследственное достояние своего дома и рода (домен, или, говоря по-русски – вотчину). В 333 году сын Феодоры – цензор (ценсор)[40] Далмаций – получил инсигнии, сиречь знаки отличия консула (высшего магистрата-чиновника) – фасции (связки розог со вложенной в них секирой)[41] и трабею[42], после чего сын и тезка Далмация был назначен цезарем.

Римский кoнсyл в трабее

В 335 году, через пять лет после возвращения отца Юлиана в «царственный град» на Босфоре, по случаю тридцатилетия восшествия императора Константина I на престол, имя Юлия Констанция было внесено в консульские фасты (фасти консулярес – ежегодные списки консулов – высших магистратов, то есть высших римских государственных чиновников), и с «благороднейшим патрицием» – нобилиссимус патрициус – стали обращаться, как с царевичем, или, если использовать терминологию не Римской, а претендовавшей на ее преемство Российской империи – «князем крови императорской». Разделение власти в рамках императорской фамилии, осуществленное в это же время императором Константином I, можно считать первым из задуманных им проектов раздела Римской «мировой» империи (которую он сам так долго собирал воедино) между своими ближайшими родственниками. В самом выгодном и преимущественном положении оказались три провозглашенных цезарями родных сына и наследника Константина I – Константин Младший (будущий Константин II), Констанций и Констант. При этом следует подчеркнуть, что, хотя равноапостольный царь (оставивший себе Фракию и Грецию – современный Балканский полуостров) передал каждому из них в управление и наследство его удел (Константину Младшему – Испанию, Галлию и Британию; Констанцию – Азию и Египет; Константу же – Италию, Иллирию и Африку), они, цезари, по его замыслу, должны были оставаться любящими друг друга братьями, а Римская империя – единым целым. Иначе непонятно, чего ради Константин I Великий всю свою многотрудную жизнь занимался собиранием римских земель. Не остался обездоленным и цезарь Далмаций, которому была поручена «оборона готского берега Дануба». Брат Далмация, Ганнибалиан, получил власть над Понтом и Арменией со столицей в Цезарее (Кесарии) Каппадокийской с пышным титулом «царя царей» (который носили, в честь своих царственных персидских предков, правители эллинистического государства Понт, происходившие, по одной линии – от владык Древне-Персидской державы Ахеменидов, а по другой – от завоевавшего эту Древне-Персидскую державу Александра Македонского) и весьма заманчивой перспективой со временем распространить свою власть на (Ново-) Персидскую державу Сасанидов (также считавшихся потомками древних Ахеменидов) – Эраншахр («Арийское царство»), которую для этого, правда, еще предстояло завоевать и романизировать. Связи внутри этого правящего сообщества Вторых Флавиев были дополнительно упрочены путем заключения двух династических брачных союзов. Одна из дочерей Юлия Констанция, сводная сестра Юлиана, вышла замуж за сына равноапостольного царя – цезаря Констанция. Ганнибалиану же август Константин Великий обещал руку своей собственной дочери, Констанции (которой было суждено впоследствии стать супругой Галла – сводного брата Юлиана). В моменты кризиса император мог теперь окружить себя своими братьями, как своеобразным государственным советом. Таким образом, равноапостольный севаст постарался сделать все возможное, чтобы обеспечить мир, согласие и добрые отношения между всеми представителями своей династии. И надеялся, что восстановил, таким образом, покой и порядок.

Однако восстановленные, вроде бы, благоверным августом согласие и «мир во всем мире» продолжались, увы, недолго. В 336 году – Юлиану еще не исполнилось восемь – на Востоке стали вновь собираться грозовые тучи. По прошествии сорока мирных лет, там снова замаячила персидская угроза. Ко двору императора Константина I прибыло посольство от «царя арийцев и неарийцев» Шапура, или Сапора (как его именовали римляне и греки) II Сасанида, «брата Солнца и Луны», имевшее «типично варварскую» наглость потребовать уступки римлянами персам завоеванных августом Диоклетианом месопотамских провинций, прилегающих к реке Тигр.

Царь царей Персии Шапур II, «брат Солнца и Лyны»

В случае отклонения августом Константином требований шаханшаха Шапура персы угрожали возобновлением давней войны, длившейся, казалось, бесконечно, с незапамятных времен, хотя, естественно, с периодическими перерывами. В этой нескончаемой войне, ведшейся с переменным успехом, римляне потерпели от персов целый ряд тяжелых поражений. В III веке второй по счету персидский «царь царей» из дома Сасанидов (считавших себя, как уже было сказано выше, потомками и преемниками древних персидских царей из династии Ахеменидов, чье царство было в IV веке до Р. X. завоевано Александром Македонским, и теперь жаждавших реванша и мести грекам, не особо отличая их от римлян) – Шапур I, сын основателя династии – Ардашира Папакана, одолел римского императора Гордиана III (павшего в бою с персами, если верить персидским источникам, или убитого собственными приближенными, если верить источникам римским), принудил к унизительному миру его преемника – благосклонного к христианам (и, вероятно, тайного христианина) императора Филиппа I Аравитянина (Араба), взял в плен преследовавшего своих подданных-христиан императора Валериана I, так и умершего в персидском плену, подвергаясь всевозможным унижениям и, возможно, замученного до смерти (его останки были возвращены персами римлянам только через три столетия) и совершил еще великое множество подвигов на поле брани.

«Царь царей» (шаханшах) Эраншахра (Персии) Ша(х)пур I Сасанид (справа, верхом на коне) торжествует победу над Римом. Слева – принужденный Шапуром к миру римский император Филипп I Араб (Аравитянин), преклонивший колено перед царским конем.

Стоящий человек, схваченный Шапуром за руку – правивший после Филиппа римский император Валериан I, взятый персами в плен в 260 году и умерший в плену (Иран, Накше-Рустам)

А теперь вот новый «царь царей» – Шапур II, воинственный потомок Шапура I – вознамерился пойти по стопам своего победоносного предка.

Император Константин I Великий отвечал, что не замедлит лично выразить «царю царей» Шапуру свои чувства. Равноапостольный царь действительно возглавил весной карательную экспедицию против персов, фактически – первый в истории Крестовый поход объединенного Римом Запада на Восток. Ибо с собою благочестивый и христолюбивый август Константин (бывший солнцепоклонник, считавшийся теперь, после объявления Христианства государственной религией всей Римской «мировой» державы, императором не только всех римлян, но и всех христиан – «дьявольская разница!», как сказал бы «наше всё» Александр Сергеевич Пушкин) взял в поход на нечестивого персидского царя (все еще поклонявшегося по старинке Солнцу, Свету и Огню) особый шатер, в котором размещалась переносная военно-полевая церковь. Римское войско сопровождала целая группа христианских епископов, готовых молиться за успех военной экспедиции севаста-крестоносца против огнепоклонников. Однако, когда на небе внезапно появилась необычайно крупная хвостатая звезда (или, по-нашему – комета), римские войска пали духом. Вскоре после появления этого небесного знамения, не предвещавшего римлянам, по общему мнению, ничего хорошего, христолюбивый август Константин ощутил первые признаки поразившей его болезни, помешавшей ему осуществить свой Крестовый поход, доведя его до победного конца, дабы все языцы ему покорилися…

Святой равноапостольный царь Константин I Великий

Согласно биографу равноапостольного царя римлян и всех христиан Евсевию Памфилу (о котором еще пойдет речь далее), угроза римского вторжения настолько встревожила шаханшаха Шапура II, что тот, умерив свою прыть и обуздав свою воинственность, прислал посольство, чтобы заключить мир с равноапостольным императором. Мирный договор между Шапуром II и Константином I был заключен до праздника Пасхи – светлого дня Христова Воскресения —, то есть до 4 апреля 337 года. Прибыв в район целебных источников под Еленополем в Вифинии, Константин Великий остался там на лечение. Пройдя курс лечения на водах, благочестивый август совершил паломничество к мощам святого мученика Лукиана Антиохийского, особенно почитавшегося его матерью Еленой (хотя и объявленного впоследствии еретиком; впрочем, до этого было еще далеко!). Однако ни водолечение, ни паломничество к чудотворной святыне не принесли облегчения занедужившему императору, испытывавшему все большие страдания и пораженному жестокой лихоманкой, то есть, горячкой. Равноапостольный царь Константин был спешно доставлен в одно из императорских имений, расположенное близ Анкиры (столицы современной Турции – Анкары) под Никомидией. Там благочестивый василевс промучился на одре болезни шесть недель и, наконец, почил в Бозе. К счастью, умирающий, испустивший дух в Духов день, День Святой Троицы, 22 мая 337 года, успел перед смертью принять Святое Крещение…

Профиль августа Константина II на монете

Профиль августа Константа I на монете

Профиль августа Констанция II на монетах

Не вполне ясным представляется вопрос, был ли терзаемый жестокими приступами лихорадки август Константин в здравом уме и твердой памяти, необходимой ему для осознанного решения вопроса о престолонаследии. Епископ Евсевий Никомидийский причастил готовящегося к переходу в Вечность автократора Святых Христовых Таин, помог ему совлечь с себя царскую багряницу и вытянуться во весь рост на смертном ложе в белом облачении, дабы, паче снега убелившись и очистившись от всех своих многочисленных грехов (а кто из нас, смертных, не грешен?) приложиться к роду отцов своих в ореоле святости. До сих пор нет четкого и ясного ответа на вопрос, успел ли равноапостольный царь сообщить Евсевию свою последнюю волю? Епископ так и не раскрыл этой тайны историографам своего времени, так что придется нам с уважаемым читателем смириться с мыслью, что последние мысли умирающего самодержца остались погребенными во мраке смертного часа Великого равноапостольного василевса Константина I…

Ливаний

Скоропостижная кончина первого христианского императора вызвала глубокое потрясение в сердцах его подданных. Август Константин Великий был очень любим своими воинами, и траурные церемонии, прежде всего – в армии, были весьма впечатляющими. Скорбящие военные трибуны доставили роскошные носилки с телом усопшего императора в Новый Рим, где воздаваемые равноапостольному царю, посмертные почести вылились в форменный апофеоз, иначе говоря – обожение. В одном из парадных залов Священного Палатия – блиставшего баснословным великолепием константинопольского императорского дворца – было выставлено тело августа Константина I, облаченного в порфиру, или багряницу (то есть расшитую золотом пурпурную одежду) и увенчанного драгоценной диадемой (все – в подражание «царям царей» враждебной Риму сасанидской Персии, чьи невероятно пышные придворный церемониал и облачение римские самодержцы постепенно, во все большей степени, заимствовали и перенимали у своих противников, пока, при Диоклетиане, не сравнялись с ними в роскоши и блеске), на высоком катафалке, в окружении золотых светильников и дорогих настенных драпировок. День и ночь у гроба стоял на часах регулярно сменявшийся почетный караул в сверкающих доспехах и шлемах с пышными султанами. Причем усопшему монарху воздавались те же самые почести, что и живому правящему императору. В назначенные часы на торжественную аудиенцию к тщательно набальзамированному сиятельному трупу являлись пышно разодетые сенаторы, магистраты, придворные вельможи. Созданием иллюзии, что севаст Константин Великий как бы все еще жив, царедворцы надеялись избежать интриг вокруг внезапно опустевшего престола до прибытия в Царьград одного из наследников умершего. «Август жил, август жив, август будет жить!»…Для отца Юлиана было бы смертельно опасно, отстранившись от происходящего, не принимать участия в траурных церемониях. И потому наш нобилиссимус патрициус был вынужден вместе со своими сыновьями воздавать почести мертвому императору. Эта пышная демонстрация сиятельного трупа была первой встречей Юлиана со смертью. Очень скоро ему предстояло соприкоснуться с ней еще ближе, можно даже сказать – вплотную…

Благоверный цезарь Констанций, хотя и извещенный своевременно надежными гонцами о смерти своего августейшего отца, не смог сразу же прибыть в Новый Рим на Босфоре. Вследствие чего ещё 2 августа 337 года был обнародован закон, принятый от имени умершего, но официально все еще живого Константина I. И лишь после этого начались похоронные торжества, которыми руководил прибывший, наконец-то, во Второй Рим цезарь Констанций. Он распорядился похоронить отца в базилике Святых апостолов. 9 сентября 337 года все три сына почившего в Бозе Константина Великого – цезари Константин, Констант и Констанций – были провозглашены верховными императорами – августами. С момента провозглашения таковыми они могли по праву считать себя единственными легитимными владыками разделенной на три части Римской «мировой» империи.

Почти одновременно начали, (несомненно, с ведома августа Констанция II), распространяться тревожные слухи. Утверждали, что в руке усопшего первого христианского императора, прикрытой погребальной мантией, якобы было зажат свиток (или табличка) с завещанием, в котором Константин утверждал, что был отравлен своими братьями, оставлял империю в наследство своим трем сыновьям и одновременно призывал их обезвредить самым надежным способом виновников его смерти от яда. Об этом упоминают восточноримские историки Филосторгий, Иоанн Зонара и Георгий Кедрин. Скорее всего, именно этими сознательно распущенными по указке «сверху» провокационными слухами (что согласуется и с сообщением святого Григория Назианзина) был вызван военный мятеж, жертвой которого пали братья первого римского императора-христианина. Результат распространения облыжных обвинений не замедлил себя ждать. Разъяренные воины ворвались в резиденцию братьев севаста Константина I, и на берегу Босфора разыгралась первая из династических «кровавых бань», повторявшихся там с тех пор с завидным постоянством вплоть до времен османских падишахов, сменивших в 1453 году на цареградском престоле своих «ромейских» предшественников). Взбунтовавшимися воинами были зверски убиты отец, дядя, старший родной брат и несколько двоюродных братьев Юлиана (в общей сложности ни много ни мало – одиннадцать человек). Его сводный брат Галл, прикованный к одру болезни, был пощажен убийцами (то ли сжалившимися над болящим юнцом, то ли решившими, что он все равно не жилец на белом свете). Юлиан был обязан спасением от ярости убийц, скорее всего, своему нежному возрасту. Как утверждал впоследствии ритор, учитель и друг Юлиана – Ливаний, или Либаний, в своем надгробном слове павшему на поле брани императору-философу: «И вот Константин (Великий – В. А.) умер от недуга, а чуть не весь род, отцов и детей одинаково, обошел меч. Этот же человек (Юлиан – В. А.) и старший брат его от того же отца (Галл – В. А.) избегают великого смертоубийства, при чем одного (Галла – В. А.) спасла болезнь, которая представлялась достаточно опасной, чтобы окончиться смертью, другого (Юлиана – В. А.) возраст, так как он только что был отнят от груди.». Впрочем, согласно другой, достаточно достоверной, версии, спасителями юного Юлиана стали христианские священники, вставшие живой стеной между насмерть перепуганным ребенком и медлившими в нерешительности или успевшими остынуть воинами, а затем тайными ходами проведшие мальчика под защиту храмового алтаря. Юлиан до конца жизни не мог изгладить из своей памяти события того кровавого дня. Много лет спустя он прямо намекал на него при описании потрясшего его вещего сновидения (а говоря по-современному – «инсайта»), в котором лучезарный бог Солнца открыл ему смысл его жизненной миссии. Как утверждал Юлиан, тот день был днем резни, в который, как и в отношении рода Эдипа, по божественному произволению свершилось погибельное проклятие, и наследие его, Юлиана, отцов было разделено мечом («последовала всеобщая резня, и демон осуществил на деле трагические проклятия, и лезвия мечей разделили их вотчину, и все преисполнилось смятения»). При этом, однако, Отступник приписал свое спасение не христианским (или, как он выражался, «галилейским») священникам, а светлому, благому богу Солнца, во имя и ради которого он отрекся от христианской веры – Гелиосу (фактически слившемуся к описываемому времени в представлениях верующих в него язычников с Аполлоном), выведшему маленького царевича целым и невредимым из убийственной резни, кровопролития и смуты.

Глава третья Епископ Евсевий и евнух Мардоний

После того, как пронесшаяся над Юлианом буря улеглась, его миром стали приходящие в запустение дворцы и тихие улицы Никомидии (сегодняшнего турецкого Измита), расположенной на берегу Астакского залива на азиатской стороне Пропонтиды (сегодняшнего Мраморного моря), в северо-западной части Малой Азии. Туда Его Вечность август Констанций II, новый самодержец Восточной части Римской «мировой» империи, не решившийся «зарезать маленького царевича», приказал сослать осиротевшего мальчугана после убийства его злополучного отца.

Август-арианин Констанций II

В описываемое время римская (Малая) Азия, или Асия, вот уже полторы тысячи лет была очагом и средоточием культуры и культурных ценностей, наук, ремесел, знаний. Не только центром греческой колонизации, но и питательной средой для греческой культуры и образования. Задолго до Афин достигших расцвета и невиданных высот развития в славном и богатом городе Милете, героическое сопротивление которого персам было в свое время воспето афинянином Фринихом в трагедии «Падение Милета». Производившей на свет в каждом поколении гигантов духа и глубоких мыслителей. Рождавшихся под солнцем Азии и, наряду с эллинской кровью, хранивших в своих генах здоровое, могучее наследие пастухов Анатолийского плоскогорья и дикое непокорство киликийских мореходов. Эта часть света, куда древние греческие города-государства – полисы – Аттики и Пелопоннеса[43] издавна высылали своих неусидчивых «пассионариев», «людей длинной воли» (как выразился бы Лев Николаевич Гумилев), в куда большей степени, чем так называемая Великая Греция на Тринакрии-Сицилии и в Авзонии-Апулии[44], способствовала сохранению высокой эллинской культуры в ее полном блеске. Культуры, оказавшейся гораздо долговечней латинской Римской империи. И придавшей Второму Риму, в конце концов, чисто греческий характер. Именно в (Малой)

Азии, на восточных берегах Средиземного моря (именуемого «скромными» римлянами просто «нашим морем» – «маре нострум»), находилась духовная цитадель эллинизма, устоявшего под гнетом неотесанных мужланов с тибрских берегов. Дав повод классику римской поэзии Квинту Горацию Флакку сказать: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила». Иными словами, некультурные римляне, победившие греков силой оружия, переняли несравненно более высокую культуру побежденных. Римляне (естественно, в первую очередь – принадлежавшие к высшим слоям общества) начали «денно и нощно, не выпуская из рук» (по слову того же Горация), изучать греческую письменность, греческий язык (как средство международного общения, подобно английскому в наши дни), литературу, философию, покупать греков-рабов – для обучения своих детей, перенимать греческие обычаи, моду и правила жизни. Именно «из греческой школы вышло такое дивное создание римского гения, как речи Цицерона и поэзия Вергилия, с Энеидой во главе», как писал русский философ, богослов, литературный и музыкальный критик, композитор Владимир Николаевич Ильин. Мысль о родстве и равенстве римлян и эллинов во всех отношениях активно проводилась в жизнь на самых разных уровнях и в самых разных сферах государственной и общественной жизни – достаточно указать хотя бы на «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян, вышедшие из-под вдохновенного пера Луция Местрия Плутарха Херонейского, о которых еще пойдет речь далее. Пламенным и убежденным приверженцем мнения о равноценности, тождестве, идентичности грехов и римлян, был и Юлиан, утверждавший, без тени сомнения (и в то же время явно отдавая эллинам приоритет в этом «тандеме»):

«Ибо римляне не только относятся к роду эллинов, но и религиозные установления, и благая вера в богов, которую они утвердили и охраняют от начала и до конца – эллинские. Да и политическое устроение у них ничуть не хуже, нежели у лучших из эллинских полисов, если только не наилучшее из всех, какие когда-либо осуществлялись на практике. Поэтому, думаю, наш город (Рим – В. А.) эллинский и по роду, и по политическому устроению».

В конечном счете, эллинство добилось перевеса и триумфа над «латинством» (хоть «триумф» и римское понятие!), на тысячу лет пережив, в Малой Азии и Греции, римскую цивилизацию на италийской земле.

Но это так, к слову…

Никомидия давно уже не была императорской резиденцией, как во времена императоров Диоклетиана и Лициния (да и Константина Великого, до переноса им столицы империи в бывший Византий). Верховные владыки римлян посещали Никомидию лишь изредка, время от времени, но, тем не менее, она продолжала не только по традиции считаться, но и реально оставаться одной из «жемчужин» римской Азии. Внушительным видом своих бесчисленных монументов, здания сената, крытых галерей и колоннад, храмов, терм (или, по-нашему – общественных бань) и театров, мощных стен и обширных портовых сооружений она еще издалека приводила в восхищение прибывавших в Никомидию перегринов – путешественников, как только их взорам представали на горизонте, после горного пейзажа, очертания города. В этом красивом городе было нетрудно следить за ссыльными таким образом, чтобы те не замечали слежки.

Изгнанный из столицы империи, лишенный всего и находившийся под угрозой испытать на себе все еще не улегшийся гнев своих недоброжелателей мальчик Юлиан был взят под покровительство епископом ставшего его пристанищем города – Евсевием Никомидийским. Епископ понимал, что, согласившись взять на себя заботы о духовном окормлении и воспитании одного из последних Флавиев и в то же время осуществлять над ним неусыпный надзор, он оказал бы августу Востока Констанцию II неоценимую, поистине дружескую услугу. Поэтому он и согласился взять на себя столь ответственную задачу. Евсевий с самого начала занял благожелательную позицию в отношении Юлиана, оказывая ему всяческие знаки внимания. Больше нам об их отношениях ничего не известно, ибо Юлиан не оставил никаких воспоминаний и высказываний о епископе, пробывшем некоторое время его опекуном и выбравшем для него первых учителей.

Тем не менее, отношения между ними, скорее всего, не были слишком доверительными.

Неподалеку от Евсевия жила мать Василины, бабка Юлиана – богатая, влиятельная, «великосветская» дама. Эта почтенная матрона была, видимо, безмерно рада и прямо-таки счастлива представившейся ей возможности растить внука, напоминавшего ей любимую дочь, которой она так рано лишилась. И потому она относилась к внуку с той нежностью, которую пожилые люди испытывают к молодой поросли своего рода. Любящая бабка очень скоро предоставила в распоряжение юного царевича красивую, со всеми удобствами, виллу, дав ему возможность предаваться тихим радостям, указывающим на проявившиеся уже в раннем возрасте мечтательные и чувствительные стороны его натуры. Возможно, именно в окружении своей бабки Юлиан познакомился со своим дядей по матери, который впоследствии, подобно ему самому, стал отступником от христианства.

Насколько скуп и сдержан был Юлиан в своих высказываниях о своем опекуне епископе Евсевии, настолько же подробно он высказывался о своем воспитателе Мардонии, прибывшем к нему из Никомидии. Этот уже упомянутый нами выше старый евнух-«скиф» (то есть, скорее всего – гот) был, как, несомненно, еще помнит уважаемый читатель, в свое время «чтецом», то есть учителем, Василины. Тем проще и легче было ему теперь беседовать с мальчиком и отвечать на его вопросы, подобно тому, как он когда-то беседовал с его матерью и отвечал на ее вопросы. Не удивительно, что Мардоний с большим сочувствием относился к царственному сироте, чье воспитание было ему поручено и в чьих чертах гот очевидно узнавал черты его безвременно ушедшей матери, своей сравнительно недавней ученицы. Юлиан, со своей стороны, все больше привязывался к нему, и вполне понятно, что он позволял Мардонию оказывать на свой детский ум все большее влияние. В данной связи необходимо указать на следующий характерный момент в воспитании мальчика: в то время, как самые знаменитые из его современников, прославленных впоследствии христианской церковью в лике святых – два Григория (Нисский и Назианзин), Василий Великий, Иоанн Златоуст и Блаженный Августин – были обязаны своими важнейшими переживаниями и впечатлениями своему семейному кругу и, в особенности своим матерям, Юлиан, рано лишившийся семьи, стал, так сказать, хоть и не плотским, но духовным сыном своего учителя, под чьим умелым, чутким руководством «в науки он вперил ум, алчущий познаний» (да будет нам позволено использовать крылатое выражение бессмертного Александра Сергеевича Грибоедова из его столь же бессмертной комедии «Горе от ума»). Юлиан всегда, неизменно отзывался о Мардонии в крайне, подчеркнуто уважительном и почтительном тоне, называя его своим воспитателем и учителем, введшим его в притвор, или придел, святого храма философии. Вне всякого сомнения, Мардоний сумел пробудить в своем царственном питомце благородное воодушевление и преклонение перед величием греческой культуры, ставшее в дальнейшем главной, сильнейшей движущей силой и, так сказать, пружиной всей его деятельности. Мардоний был добродетельным старцем, свободным от человеческих слабостей, целиком и полностью, с величайшим чувством ответственности, посвятившим себя своей задаче (чем он весьма отличался – в положительную сторону! – от типа достаточно распространенного беспутного, безнравственного и подлого учителя, известного нам из сочинений античных сатириков). «Скиф» был сведущ во всех тогдашних науках, обладал хорошим вкусом и был исполнен духовного огня, вдохновляющего всех подлинно добрых учителей и воспитателей. Он оберегал Юлиана от опасностей изнеженного образа жизни, служил ему в качестве репетитора и руководил им при выборе книг для чтения. Как в свое время – Василине, так и теперь – ее единственному сыну Юлиану – просвещенный гот Мардоний демонстрировал, прежде всего, красоты поэтических творений Гомера и Гесиода (которые, по Мережковскому, не просто читал вслух, а пел, подобно древнегреческим рапсодам-гомеристам), формируя на основе их бессмертного (для всех образованных людей грекоримского культурного пространства) творчества духовную жизнь мальчика и его литературный вкус. «Скиф»-эллинист пробудил в своем подопечном, впитывавшем знания подобно губке, не только понимание смысла поэтических строф, которые ученик должен был заучивать наизусть, но и подлинную любовь к поэзии, радость наслаждения чтением ее шедевров, и сумел приучить его не довольствоваться антологиями, содержащими лишь отдельные отрывки из произведений классиков, но и обращаться от сборников к самим первоисточникам, из которых эти фрагменты были извлечены. Именно данным обстоятельством объясняется тот достойный упоминания факт, что Юлиан знал наизусть и мог цитировать по памяти множество литературных произведений, не встречавшихся в современных ему школьных учебниках и не входивших в обычный круг чтения образованных людей его эпохи. Особенно примечательным представляется то обстоятельство, что Юлиан цитировал стихи Гесиода, дошедшие до нас только в его выдержках..

На основании сохранившихся и дошедших до нас высказываний Юлиана о его отношениях с Мардонием, можно составить себе представление и о том, каким Юлиан виделся в своих детских воспоминаниях самому себе – послушным, прилежным, понятливым, пытливым, одержимым стремлением к знаниям, скромно держащим глаза опущенными, долу, шел мальчик вслед за своим воспитателем привычным путем от дворца до школы – удивительно рано повзрослевший и достигший зрелости ребенок с серьезным и задумчивым выражением на лице, у которого вошло в привычку держать голову склоненной к земле.

Однако стремление к дружеской склонности, доказательство которому он впоследствии так часто давал своим друзьям, нередко заставляло его, послушно следующего вслед за своим учителем, ощущать себя очень одиноким, и тогда его прогулки с Мардонием казались ему подчиненными столь строгому распорядку, что этот распорядок приводил его в отчаяние. Если верить воспоминаниям Юлиана, ему очень часто хотелось после окончания школьных занятий сходить со своими товарищами в цирк или в театр. Но всякий раз суровый воспитатель одергивал его, строгим тоном указывая на то, что подобным пустым развлечениям следует предпочесть учебу. И Юлиану приходилось подавлять свои тайные желания (а возможно – даже глотать слезы обиды и разочарования), печально и разочарованно провожать глазами смеющуюся веселую кампанию, уходящую развлекаться… увы, без него. Порой, как он признавался впоследствии, у него даже возникало желание возроптать и отказать учителю в повиновении…

В данной связи представляется не лишним процитировать дошедшее до нас сатирическое сочинение самого Юлиана, уже бывшего, на момент его написания, самодержавным властелином Римской «мировой» империи, «Антиохийцам, или Брадоненавистник (либо «Враг бороды», по-гречески – Мисопогон – В. А.)»:

«Я <…>, еще когда ходил в школу, был научен своим наставником смотреть в землю; что же до театра, то я никогда не ходил в него прежде, чем волосы на моем подбородке стали длиннее, чем на голове, и даже достигнув этих лет, никогда не ходил я в театр по собственному желанию и побуждению, но был там три или четыре раза по приказу правителя, моего родственника и человека мне близкого – я был принужден, «являя благосклонность Патроклу» (то есть, из любви и уважения к близкому человеку – согласно «Илиаде» Гомера, герой Ахилл был на все готов ради своего друга Патрокла – В. А.). Это было, когда я был еще частным лицом, и, следовательно, когда это мне было простительно. Итак, представляю <…> моего наставника, сварливость которого <…> (не давала – В. А.) мне покоя наставлениями даже на пути [в школу]. Результат его действий отпечатался в моей душе, чего я не желал тогда, хотя он был весьма усерден, прививая мне все это, как если бы творил нечто прекрасное; дикость он называл величием, бесчувственность – целомудрием, непреклонность к желаниям и отказ достигать счастья путем осуществления желаний он называл мужественностью. Он был варвар, клянусь богами и богинями, родом скиф (то есть, в реалиях IV столетия – гот – В. А.), тезка человека, склонившего Ксеркса двинуться на Элладу (то есть первого, древнеперсидского, Мардония; в данном случае Юлиан применяет характерный прием софистов – использовать иносказания, не называя имени прямо – В. А.). Более того, он был евнух – слово, которое двадцать месяцев назад (в правление севаста-арианина Констанция II, при дворе которого евнухи пользовались огромным влиянием – В. А.) почиталось и постоянно звучало, хотя ныне употребляется как оскорбление и ругательство (евнухи были изгнаны пришедшим к власти Юлианом, сделавшим исключение для Мардония – В. А.). Воспитан он был стараниями моего дедушки (Юлия Юлиана – В. А.), чтобы провести мою мать (упомянутую выше Василину – В. А.) через поэмы Гомера и Гесиода. А поскольку она, еще девочкой спасенная не имеющей матери Девой (вечно девственной богиней Афиной, вышедшей в полном расцвете сил и лет из головы своего отца – верховного бога эллинов Зевса Тучегонителя— В. А.) от множества приключавшихся ей несчастий, и дав мне жизнь – первому и единственному ее ребенку – спустя несколько месяцев умерла, я был отдан ему после того, как мне исполнилось семь лет. Тогда-то он и склонил меня к таким своим взглядам, с этих пор водил он меня в школу одной дорогой; поскольку ни сам он не хотел знать ничего иного, ни мне не позволял идти другим путем».

К счастью для Юлиана, Мардоний, несмотря на брошенные ему его бывшим подопечным «задним числом» упреки в излишней, чрезмерной сварливости, в действительности был не бездушным и черствым педантом, а истинно добрым пастырем (если использовать христианскую терминологию). Всякий раз ему удавалось утешить горюющего мальчугана интересными книгами, в которых он учил своего питомца находить все новые и новые источники чистых и подлинных радостей. В соответствии с установками строгой философской школы стоиков[45], старый гот терпеливо и убедительно разъяснял Юлиану, что тому, кто способен подходить к чтению не поверхностно, а вдумчиво и глубоко, Гомер дает возможность насладиться зрелищами, несравненно более великолепными, чем непритязательные театральные и цирковые представления, которыми развлекается подлый люд, низкая необразованная чернь.

«Он говорил мне часто – это так, клянусь Зевсом и Музами! – в то время, когда был педагогом при мне, еще мальчонке: “Никогда не позволяй толпе твоих сверстников, несущихся в театр, склонить тебя к страстному желанию подобных зрелищ. Не влечешься ли ты к скачкам? Об этом справедливейшим образом сказано у Гомера, возьми книгу и изучи. Слышал ли ты о тех, что изображают путем пантомимы? Оставь их, у феакийцев[46] юноши делают это лучше (ибо исполняют, в отличие от расслабленных, женственных мимов эпохи Юлиана, настоящие, мужественные танцы – В. А.). Из кифаредов ты имеешь (в поэме Гомера – В. А.) Фемия, из певцов – Демодока [47]. Более того, у Гомера есть много ростков, более сладостных для слуха, чем то, что мы можем увидеть:

В Делосе только я – там, где алтарь Аполлонов воздвигнут,

– Юную стройно-высокую пальму однажды заметил

(Юную пальму заметив, я в сердце своем изумлен был

Долго: подобного ей благородного древа нигде не видал я,

– в гомеровой ’Одиссее’, 6.162, эти слова потерпевшего кораблекрушение героя Одиссея обращены к Навсикае[48] – В. А.) и лесистый остров Калипсо, и пещеру Кирки, и сад Алкиноя[49]; клянусь, ты не увидишь ничего сладостнее этого”» (Юлиан. «Антиохийцам, или Брадоненавистник»).

Нам известно, как юный царевич любил проводить свое свободное от школьных занятий время (или, по-нашему – каникулы). Он получил от бабки в подарок имение, состоявшее из четырех больших земельных наделов и сельского дома, вероятнее всего, в районе Халкидона, с видом на державный город Константина и на рыбообильное море. Ранее этот сельский дом принадлежал патрицианскому семейству, родственному императрице. Поэтому можно себе представить, что доставшаяся Юлиан от бабки загородная вилла была выстроена в стиле, чья пышность и комфортабельность по праву служила предметом восхвалений классиков латинской литературы, посвятивших немало вдохновенных строк виллам римских аристократов и плутократов. В одном из своих писем Юлиан прямо-таки любовно описал ее. Кроме самой сельской виллы, в имении имелся целый ряд других построек, зданий и сооружений: баня, винодельни, амбары, парк, боскеты[50] и источники. Всю свою жизнь Юлиан охотно предавался воспоминаниям о выпавших на его долю скромных сельских радостях. Порой он наблюдал за рыбаками, тянущими на пустынный берег из моря сети, полные трепыхающихся рыб. Порой следовал за садовниками в огороженный сад, наблюдая там за их работой. Часто царевич брал у работников из рук лопату-заступ или же мотыгу. И, наконец, своими руками насадил небольшой виноградник, который тщательно возделывал, радуясь прозябанию выращенных им собственноручно лоз. Впоследствии он писал одному из своих самых близких друзей: