Глава 1 Феномен видеоарта и контекст его восприятия

Эти кассеты полны шифров (или синтагм), возвещающих о присутствии аудитории.

1.1. К истории видеоарта

Уже со времен Марселя Дюшана искусство специализируется на размывании и стирании границ своего собственного поля, и видеохудожники в этом деле особенно преуспели. «Что такое видеоарт?» – на этот вопрос сложнее ответить, чем, к примеру, на вопрос о том, что такое живопись. Привычные нам схемы описания и анализа на этом виде искусства регулярно дают сбой. Возможно, именно поэтому еще не написана История видеоарта, однако, существует немало собранных исследователями историй о видеоарте.

Одной из ключевых здесь будет история о том, как осенью 1965 года художник Нам Джун Пайк, воспользовавшись грантом центра Рокфеллера, купил только что выпущенную компанией «Sony» бытовую видеокамеру «Portapack» и с ее помощью снял автомобильную пробку, возникшую на улицах Нью-Йорка из-за кортежа приехавшего в город Папы Римского[6]. Позже Пайк показал свою видеозапись в Café а Go-Go в Гринвич-Виллидж своим друзьям-художникам и случайным зрителям. Это событие маркирует для нас начало истории видеоарта, потому что здесь, как и в случае с «рождением кино» в 1895 году, имела место не только съемка, но и публичная демонстрация работы, а значит, подобно тому, как Люмьеры считаются отцами кино, Пайк может быть назван отцом видеоискусства. Для этого есть и еще одна важная причина: Нам Джун Пайк первым концептуализировал видео как новый медиум. И далее в своем флаере-приглашении на показ видеоработ «Электронный видеорекордер» («Electronic video recorder», 1965) Пайк пишет фразу, позже ставшую манифестом: «Однажды художники будут работать с конденсаторами, резисторами и полупроводниками так, как сегодня работают с кистями, скрипками и хламом». Появление слова «хлам» («junk») здесь неслучайно, поскольку Нам Джун Пайк на тот момент был частью движения Fluxus, понимавшего искусство в неодадаистском ключе, и потому отвергал привычные эстетические стандарты, ставил под сомнение границы между высоким и низким, между искусством и бытовой реальностью, он играл на парадоксах и абсурдных ситуациях.

И важно помнить, что еще до отмеченного нами начала истории видео движущееся изображение уже попадало в поле зрения художников Fluxus: Вольф Фостель в конце 1950-х и сам Пайк в начале 1960-х работали с «подготовленными» в кейджевском духе телевизорами, присваивая и перекодируя аудиовизуальный поток эфирного вещания. Говоря проще, художники разными способами ломали телевизоры, нарушая их функционирование и тем самым стараясь разрушить чары «голубого экрана».

Позже Нам Джун Пайк скажет еще одну легендарную фразу: «Всю нашу жизнь телевидение атаковало нас, и теперь мы можем дать сдачи», – в этом афоризме отразился дух шестидесятых, времени, когда молодые художники и интеллектуалы верили в возможность резких социальных и политических перемен, в силу протеста и критического настроя. Контркультура была стремлением изменить положение вещей посредством деконструкции торжествовавшей на тот момент идеологии, и видео в этом контексте рассматривалось как эффективный инструмент борьбы. Ярким примером здесь выступает как раз упомянутая нами видеозапись папского кортежа.

«Это видео было снято „в режиме реального времени“. Просмотр видео о процессии Папы в галерее занимал столько же времени, сколько занял процесс записи самого события. Телевизионное освещение этого события было значительно изменено в соответствии с требованиями вещания, а запись Пайка не имела ни монтажа, ни постановки, ни закадрового текста, ни включений из телестудии, ни флешбэков или рекламы. […] Характер работы определял только глаз художника и интуиция, благодаря которой он оказался в нужном месте в нужное время и с необходимым оборудованием», – так Кэтрин Элвз описывает работу Пайка в начале своей книги «Видеоарт: экскурсия»[7]. И далее она фокусирует внимание на том, что художники благодаря видеокамере получили возможность ответить телевидению «его же оружием», то есть посредством движущегося изображения создать высказывание, в корне противоречащее официальному, общепринятому дискурсу СМИ. То, что прежде зрителями принималось на веру, теперь подверглось критике. Видео было осмыслено как эффективное средство борьбы со стереотипами, активно насаждаемыми телевидением и коммерческим кинематографом. Элвз рассказывает историю видеоарта как историю сопротивления, она показывает, как постепенно обретали голос те, кому прежде было отказано в возможности публичного высказывания на экране, герои ее истории: феминистки, борцы за классовое и расовое равенство, ЛГБТ-активисты, пацифисты и художники, создающие новые языки, дабы избежать попадания в сети существующей идеологии.

Медиум, то есть средство высказывания, здесь оказывается очень важен: в 60-е годы зрители были «приручены» телевидением, оно вошло в их повседневную жизнь, стало привычным и авторитетным источником информации, и любое сообщение, доносимое с экрана, воспринималось как значимое. Телезрители понимали, какой «кураторский отбор» должна пройти информация, попадающая на экраны, они с готовностью верили новостям, обращали внимание на рекламу и наслаждались телевизионными шоу, не воспринимая критически этот поток. Но вот – художники завладели камерой и телеприемником.

Новый вид экранного искусства развивался стремительно и нелинейно, на ходу разрушая все возможные конвенции телевидения и кино. Упомянутая нами стратегия «дать сдачи» ТВ была не единственной: одни художники исследовали особенности видео как нового медиума и интересовались исключительно его техническим потенциалом, другие с его помощью обновляли свои перформативные практики, третьи вели диалог с эстетикой классического кинематографа, четвертые работали с движущимся изображением в пространстве и так далее – все эти процессы шли и по сей день идут параллельно, создавая богатый спектр проектов, в которых видео может играть совершенно разные роли.

Естественно, это привлекло внимание теоретиков. Эссе, критические статьи и исследования о видеоарте начали появляться в 1970-е в таких изданиях, как «October», «Afterimage», «Artforum», «Video Doc» и др. – значительная их часть собрана в книге Дага Холла и Салли Джо Файфер «Освещая видео»[8] и в антологии Джона Хандхардта «Видеокультура: критическое исследование»[9]. Видео все чаще появлялись на выставках, а на «Документе-5» (1972), во многом определившем развитие искусства последующего десятилетия, было выделено специальное пространство для экранных произведений. В этих залах видеозаписи соседствовали с работами, снятыми на кинопленку, куратор выставки Харальд Зееманн не боролся за «чистоту медиума», и в течение 1970-х годов стало понятно, что видеоарт все больше отходит от породившей его технологии магнитной записи.

Что в таком случае станет точной отсчета для выстраивания хронологии видеоарта?

Историю видео можно осмыслить как составную часть истории искусства новых медиа (так поступают Кевин Маккарти[10], Майкл Раш[11] и отчасти Лев Манович) либо можно сфокусироваться именно на движущемся изображении и проследить развитие технологий, анализируя возникающие в связи с этим эстетические инновации, как это сделано в работе Криса Мью-Эндрюса «История видеоарта»[12], где прослеживаются все «тектонические сдвиги» в области записи и обработки видео, а также значительное внимание уделяется моменту перехода на цифру.

Однако возможен и принципиально иной подход: проследить за сменой художественных задач и смысловых акцентов в работах видеохудожников. Таким образом настроили свою исследовательскую оптику Франсуаза Парфэ[13] и Софи-Изабель Дюфур[14] – они показывают историю видео как блуждание экипированных камерой художников по различным дискурсивным полям в поисках ответов на «проклятые вопросы» об идентичности, независимости, социальной справедливости, познании истины и так далее.

Задаваясь вопросом о том, как может быть написана история видео, Мэлин Хэдлин Хэйден[15] говорит о необходимости связать ее с теорией, и весьма любопытно отметить, что на фоне безусловно значимых, но все же немного аморфных в структурном отношении «исторических» работ[16] выделяется свой стройностью «теоретическое» исследование Хелен Уестгист. Оно называется «Теория видеоарта: сравнительный подход»[17] и строится на описании схем взаимодействия видео с другими видами искусства (от кинематографа и ТВ до живописи и скульптуры). Такой подход кажется мне очень продуктивным, поскольку он помогает увидеть видеоарт критически, то есть обнаружить его возможности и границы, а также его место в культурном пространстве.

Наибольшее внимание в теории видео уделяется, естественно, взаимоотношениями с другими экранными искусствами: с кинематографом, телевидением, световыми инсталляциями, видеоиграми и сетевым искусством. Именно этому была посвящена первая фундаментальная работа об авангардных экспериментах в области moving image – написанная в 1970 году книга «Расширенное кино» Джина Янгблада[18]. В этом насыщенном яркими и порой гротескными образами тексте автор подробно разбирает существовавшие на тот момент эксперименты художников, проводимые как в мастерских, так и на телевизионных студиях (глава «Television as creative medium»), а также дает визионерские прогнозы того, как в дальнейшем будет «расширяться» экран: Янгблад пишет о «компьютерных фильмах», «синтетическом» и «голографическом» кинематографе, привлекая такие метафоры, как «океаническое сознание», «нонординарная реальность» и так далее. Эти вдохновленные философией New Age видения сегодня оправдывают себя в реальности цифровой культуры: Янгблад видел средства массовой коммуникации в качестве проводника «расширенного сознания», соединяющего всех живущих на планете людей, и ключевой характеристикой такой системы является интерактивность и возможность каждого из зрителей производить контент[19]. И в самом деле мы видим, что тенденция усиления интерактивной и диалоговой составляющей в культуре сейчас является ведущей и продолжит развиваться как в СМИ и интернет-пространстве, так и в современном искусстве.

Термин «расширенное кино» оказался весьма удачным и вдохновляющим, вслед за Янгбладом многие исследователи стали изучать различные «расширения» экранных искусств и точки соприкосновения с другими медиумами – посвященные этому статьи собраны в сборнике под редакцией Тани Лейтон «Искусство и движущееся изображение»[20], в изданиях Tate Modern[21],[22], в каталогах-исследованиях московского центра МедиаАртЛаб, носящих название «Расширенное кино»[23].

Анализируя все названные выше работы, приходится признать, что корпус произведений, которые называются видеоартом сегодня, весьма велик и крайне неоднороден. Ни историкам, ни теоретикам пока не удалось подвести это множество феноменов под «общий знаменатель». И вероятно, вместо «знаменателя», порождающего некий линейный нарратив, следует искать способ выстроить матрицу, «таблицу Менделеева» для видеоискусства, где учитывалась бы, с одной стороны, тематическая направленность работ (дискурсивная доминанта), с другой стороны – формат произведения и его соприкосновения с другими видами искусства (морфологическая доминанта), и с третьей стороны – место той или иной работы в истории (хронологическая принадлежность).

На мой взгляд, только при учете всех этих факторов станет возможно правильное выстраивание связей между различными произведениями видео, лишь так исследователь сможет сравнивать подобное с подобным, а не тратить время, сопоставляя произведения, которые принадлежат далеким друг от друга дискурсивным полям или развивают логику разных медиумов. Такая «таблица Менделеева» потребует специфического графического выражения, а текст, описывающий видео в каждой из ячеек, вероятно, должен быть насыщен гиперссылками.

В настоящем исследовании мы не будем ставить перед собой задачу построения этой матрицы, хотя тематика исследуемых нами видео и их отношения с другими медиумами будут играть важную роль в описании монтажных решений. Все же сейчас наша задача локальна: выработать методологию анализа выразительных возможностей монтажа в видеоарте.

Однако прежде чем приступить к ее решению, нам следует остановиться еще на ряде содержательных вопросов, ключевым из которых по-прежнему является следующий: что такое видеоарт?

1.2. Проблема определения видеоарта

Определение видеоарта, как и других современных художественных практик, является проблематичным и требует постоянной ревизии в связи с быстрым изменением технологий и художественных стратегий, а также с постоянным расширением представления о том, что в рамки искомого понятия может быть включено.

Неизменное ядро этого определения можно охарактеризовать следующим образом: под видеоартом понимается движущееся изображение, созданное художником[24].

Далее – очевидно, что видеоарт как форма экранного искусства унаследовал язык кино и отчасти телевидения, а потому логично помещается нами в контекст этих «старших» искусств. Однако видеоарт имеет ничуть не меньшее отношение к области современного искусства, где рассматривается как часть медиаарта[25] наряду с интерактивными объектами, саундартом, сетевым искусством и другими практиками. Две эти сферы – массовая экранная культура и современное искусство – довольно сильно различаются как в плане языка и образности, так и плане задач, которые авторы ставят перед собой. Иначе говоря, видеоарт располагается где-то между кинокартиной и живописным полотном, испытывая сильное влияние с обеих сторон.

Приступая к поиску определения видео, мы в первую очередь задаем вопрос о временных рамках, в которых располагается этот феномен. Выше мы рассмотрели вариант, при котором точкой отсчета истории видео назван 1965 год, но этот вариант не единственный.

На данный момент существует два основных способа дефиниции видеоарта: «узкое» определение по технологическому признаку и «широкое» определение по функциональному и контекстуальному признакам.

Узкое определение видеоарта возникло первым, оно само собой приходит на ум и до сих пор приводится в большинстве толковых словарей. Авторы исходят из технологической специфики видео и понимают видеоарт как вид искусства, использующий возможности видеотехники для решения художественных задач. Оксфордский толковый словарь дает следующее определение видеоарта: «Искусство, которое использует видеотехнологию или оборудование как выразительное средство, например, телетрансляцию или передачу записанных изображений, скульптурные инсталляции, содержащие видеоэкраны, перфомансы с видеозаписями и т. д.».[26] Похожие определения можно найти и в других толковых словарях[27],[28]. В Большом толковом словаре по культурологии дается такое определение: «Видеоарт – одна из интердисциплинарных форм постмодернизма, сосредоточившаяся на экспериментах с телевизионной техникой […]»[29].

Справедливо ли такое определение? И да, и нет.

Подобные характеристики нельзя считать бесспорными, хотя бы потому, что в корпус произведений, маркированных в книгах и музейных собраниях как «видеоарт», входят работы, снятые на кинопленку. И все же определения, сфокусированные на специфике медиума, важны для исследователей, так как дают ключ к пониманию того, как мыслили видеоарт его пионеры, художники 1960–1970-х годов, для которых видеокамера была новым, интригующим инструментом, позволившим добиваться совершенно иных, чем в кинематографе, визуальных эффектов и моделировать новые коммуникативные практики.

Также важно отметить, что видео как медиум в момент своего возникновения однозначно ассоциировалось с телевидением, ведь именно телекамера была предшественницей бытовых видеокамер, с которыми работали художники. И поскольку тогда была актуальна концепция М. Маклюэна «медиум и есть послание»[30], в работе художников возникало закономерное напряжение между двумя полюсами: стремлением обновить язык ТВ с помощью видеоарта и позиционированием видео в качестве орудия борьбы с ТВ.

В начале 1970-х годов ряд телеканалов проявил интерес к авангардным формам экранного искусства, и результатом этого стали несколько созданных художниками проектов, таких как «Медиум это медиум» («The medium is the medium», 1969) на канале WGBH, «Телевизионная галерея» Гэрри Шума («Fernsehgalerie», 1968–1969) для WDR, видеоинтервенции Дэвида Холлса для BBC, авторские программы на KQED-TV, WNET-TV, знаменитый новогодний проект «Доброе утро, мистер Оруэлл!» Пайка и другие. Эти проекты занимают важное место в истории видеоарта, однако, Анна-Сарджент Вустер в статье «Почему они не рассказывают истории, как прежде?» показывает, что художники отнюдь не стремились интегрироваться в систему СМИ, скорее, они выразили готовность поработать с мощным оборудованием телестудий и обратиться к более широкой (чем у художественной галереи) аудитории, но все же они не работали на телеканалы, а вели самоценный эстетический поиск[31]. Интересно отметить, что и зрители не восприняли видеоарт как улучшенную версию телевидения, для них вторжение художников в эфир было скорее раздражающим опытом (о чем на телестудию поступило немало гневных писем), и потому телеканалы довольно быстро свернули практику работы с художниками, а видео стало все сильнее и этически, и эстетически дистанцироваться от медиума, с которым было связано своей технической природой.

В целом можно сказать, что стремление охарактеризовать тот или иной вид художественного творчества, исходя из его технической основы (медиума), – наследие модернистского подхода к искусству, который был утвержден Клементом Гринбергом применительно к живописи[32], и хотя на момент становления видеоарта этот подход уже подвергался критике со стороны молодых искусствоведов, он сохранял определенное влияние. Крис Мью-Эндрюс отмечает, что пионеры видеоарта осмысляли свои художественные поиски именно через изучение возможностей видео как выразительного средства, исследовали его особый «профиль»[33]. Видеотехнология в самом деле предлагала художнику много новых возможностей, которых не давала кинопленка. Хелен Уэстгист, цитируя Беркхауса, выделяет следующие особенности видеозаписи[34]:

1. отсутствие видимых невооруженным глазом кадриков (frames), которые есть на кинопленке;

2. электронная (магнитная) запись;

3. возможность перематывать пленку, перезаписывать отдельные фрагменты или всю кассету целиком, а также возможность манипулировать изображением и воздействовать на него в режиме реального времени;

4. возможность снимать и выводить изображение на монитор одновременно, создавая эффект обратной связи (feedback);

5. возможность передавать электронные сигналы по кабелю на большие расстояния (в том числе в режиме реального времени);

6. видеотехника сравнительно проста в обращении, что позволяет художнику снимать, не прибегая к помощи профессионального оператора, монтажера и других специалистов;

7. видеокассеты относительно дешевы[35] и могут быть использованы многократно;

8. в процессе воспроизведения видеомонитор сам является источником света (в отличие от киноэкрана, который освещается проектором), и он трехмерен.

Все эти особенности медиума были учтены, осмыслены и планомерно исследованы видеохудожниками, что наложило отпечаток на эстетику раннего видеоарта, и в том числе на характер монтажа. Поэтому мы подробнее остановимся на основных моментах новации.

Первое, чем видеокамера впечатляла художников, – легкость в обращении. В статье 1948 года «Рождение нового авангарда: камера-перо» Александр Астрюк предсказал скорое появление компактных ручных камер, которые изменят природу повествования, сделав его ближе к речи автора (режиссера как эссеиста)[36]. Это предсказание начало сбываться уже в эстетике кинематографа «Новой волны», а видеотехнология открыла новые горизонты, позволяя делать записи и демонстрировать их без помощи специалистов, не тратя время на проявку и печать пленки, не попадая в зависимость от системы проката – это было воспринято как манифестация полной творческой свободы. Примечательно, что Астрюк в своей статье дал и прогноз развития эстетики экранного искусства: «Декарт сегодняшнего дня закрылся бы в комнате с 16-миллиметровой камерой и запасом плёнки и записал „Рассуждение о методе“ в виде фильма, потому что „Рассуждение о методе“ было бы сегодня таково, что только кинематограф смог бы адекватно его передать»[37] – это стало реальностью в видеоарте.

Второе: видеохудожники исследовали базовое технологическое отличие видео от кинематографа: отсутствие на магнитной записи кадриков (frames), то есть самостоятельных изображений, которые могут быть увидены глазом без помощи техники. Здесь есть любопытный психологический нюанс. Существование кадриков в восприятии человека подтверждает материальность кинематографического образа и его прочную связь с запечатленной реальностью, в то время как запись на магнитной ленте кажется эфемерной, и от этого сам визуальный образ ощущается как более далекий, отстраненный и ненадежный, подверженный искажениям. Как мы увидим, этот эффект «нереальности» означающего провоцирует сомнение и относительно референта произведения[38]. Специфика магнитной записи позволяет видеохудожнику не только преображать, но и генерировать изображение: если на пленку фиксируется захваченная в объектив реальность, видимый мир, то с помощью видео можно создавать произведения, ни с чем не соотносящиеся в действительности. Сегодня, в эпоху CGI, это уже не кажется удивительным, но в 1970-е годы, когда возможность создавать движущееся изображение с помощью компьютера только появилась, такие художники, как Вуди и Штейна Васюлка, «видели в ней инструмент принципиально новой эстетики»[39]. Возможности создания и обработки видеоизображения стали предметом исследования также для Эда Эмшвиллера, Тьери Кунтцела, Питера Кампуса, Дэвида Корта, Збигнева Рыбчинского и многих других художников.

Третья важная особенность видео: возможность снимать и просматривать изображение в режиме обратной связи (feedback). Впервые в истории изобразительного искусства стало возможно показать не нечто запечатленное в прошлом, а настоящий, текущий момент. Произошел разрыв экранного образа с фотографией, которая, как показал Ролан Барт, всегда является носителем прошлого, смерти[40].

Видеохудожники и участники съемок, впервые столкнувшиеся с эффектом обратной связи, говорили о том, сколь интенсивным было это переживание: видеть себя на телеэкране, ощущать удвоение собственного «я» и одновременно его отчуждение, словно отражение в магическом зеркале.

Эффект обратной связи также широко используется при создании интерактивных видеоинсталляций, где проекция изображения, которое камера снимает в режиме реального времени, становится частью созданной художником интерактивной среды. Преобразования в этой среде, возникающие при появлении перед камерой зрителя, становятся источником усиленного ощущения присутствия и его эстетического переживания (подробнее об этом будет сказано в главе 5).

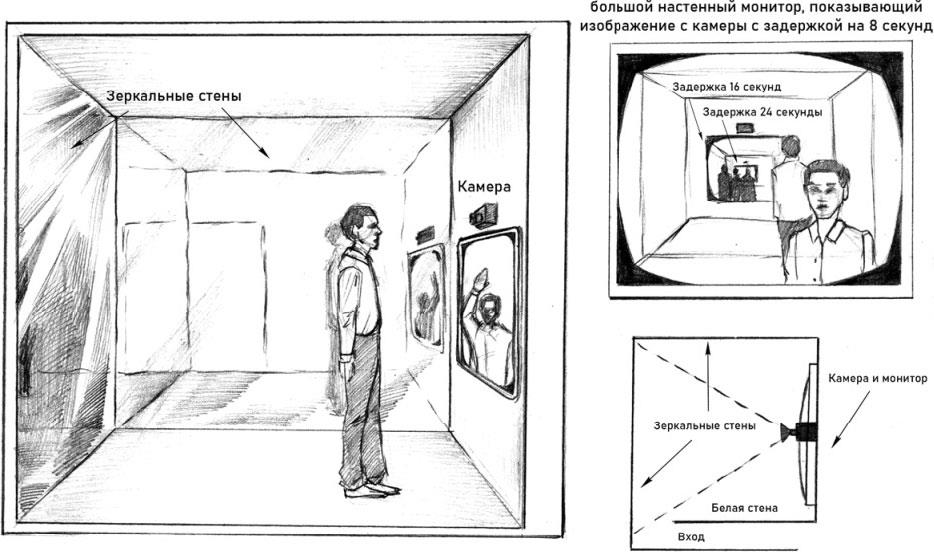

Схема интерактивной инсталляции Дэна Грэма «Настоящее продолженное прошлое(ые)», 1974. Автор иллюстрации: Мария Романова

Еще один значимый момент: Хелен Уэстгсит делает акцент на специфике телевизионного монитора, который, в отличие от киноэкрана, обладает объемом и потому воспринимается зрителем как предмет[41]. Если проекционная плоскость киноэкрана как бы растворяется в процессе показа фильма, и зритель не видит экран, а видит лишь проекцируемое изображение, то телевизор, наоборот, отчетливо материален, он обладает пластикой, собственным «телом» и может выступать как самостоятельный «персонаж». Многие ранние работы, созданные без использования видеокамер и тем не менее вписанные в историю видеоарта, строились на взаимодействии художника с телевизором, а дальнейшие поиски в этом направлении вылились в создание особого рода экранно-пространственных произведений: видеоинсталляций и видеоскульптур, которые дают зрителям ощущение более тесного, «персонального» контакта с экранным образом.

Таким образом, становится понятно, что специфика видео как инструмента открывает художнику новые возможности, которых не давал пленочный кинематограф, и это вдохновило авторов на изучение особенностей их нового медиума, на построение уникального типа образной системы с его помощью. И поскольку специфика видео как технической новинки сыграла важную роль в становлении эстетики видео, этот фактор должен непременно учитываться, когда мы даем определение понятию «видеоарт».

Однако не для всех художников техническая специфика видео в равной степени важна, к примеру, Брюс Науман, Деннис Оппенгейм, Такахико Иимура, Евгений Юфит и другие авторы с легкостью переходили с пленки на видео и обратно[42].

Более того, если строго придерживаться приведенного нами узкого определения видеоарта, то следует заключить, что на сегодняшний день история видео окончена, поскольку уже почти не осталось художников, работающих с видеокамерой. Сейчас, когда и в современном искусстве, и на телевидении, и в кинематографе цифровые технологии почти полностью вытеснили аналоговые, все медиумы растворяются в одном единственном: в пространстве битов и кодов[43].

И потому следует перейти к более широкому определению искусства видео, где будет учитываться не столько форма фиксации, хранения и передачи информации, сколько смысловая направленность работ и условия коммуникации со зрителем.

В 1977 году Говард Уайз, основатель архива Electronic Arts Intermix, провел опрос среди теоретиков и художников о том, что они понимают под словом «видеоарт», и получил массу противоречивых ответов[44]. Схожий опыт был проведен в 2000-х годах исследователями МедиаАртЛаб, и по итогам опроса было выявлено 11 непохожих определений видео, где подчеркиваются такие его особенности, как высокая степень авторской субъективности, работа с телевизионными штампами, осмысление социальных и политических проблем, отказ от нарратива, а также пластичность и «неуловимость»[45] видеоарта. Например, В. Кирхмайер писал, что на сегодняшний день говорить о видеоискусстве с точки зрения особой технологической эстетики, как это делалось в 1990-х годах, уже нельзя, поскольку видео может включать в себя выразительные возможности других видов искусства (музыки, скульптуры, живописи, кино и т. д.): «Пытаясь сформулировать характерные особенности видео, приходишь к парадоксальному выводу, что особенность видео – в их отсутствии. Видео предстает аморфной поверхностью, на которой проявляются различные тексты и дискурсы»[46].

Мы снова и снова сталкиваемся с эпитетами «аморфный», «полиморфный», «текучий»… Может быть, лучше вовсе отказаться от термина «видео»?

Ольга Шишко отмечает: Что касается сегодняшнего дня, то я бы уже так не ограничивала понятие «видеоарт», для меня это уже устаревшая форма, как и «сетевое искусство», которое было прекрасным, радикальным, давало совершенно новые возможности в 90-е годы для России и для всей Центральной и Восточной Европы. Но сегодня мы можем говорить, скорее, об инсталляционном подходе, в котором используется видео, о новом отношении с пространством, о полиэкранности, о перформативности, и я бы не замыкала это в четкое понятие «видеоарт», потому что я уже не знаю, с чем мы имеем дело, когда смотрим работы Фионы Тан на кинофестивале, или Омара Фаста с его последним фильмом, или когда Шанталь Акерман переходит в залы музея. Это можно назвать инсталляционным, тотальным произведением. […] Мне так не нравится понятие «видеоарт» еще и потому, что многие мастера сегодня возвращаются к кинопленке. Мы все-таки говорим об авангарде. Многие просто создают звуковые эксперименты, которые нам заменяют визуальный образ, и это продолжение концепции расширенного пространства Михаила Матюшина, когда картинка начинает звучать, а звуки становятся зримыми. Об этом же говорил и Скрябин. Все эти установки начала 20 века очень важны сегодня. […] Медийность осталась. Медийность как постоянное изменение нас внутри произведения искусства, пересоздание нашей тактильности и нашего видения, а в качестве медиа может выступать все, что угодно. Это не обязательно камера, это не обязательно некое технологическое устройство, это может быть – наш шаг, или тело художника как инструмент, или тело зрителя как инструмент художника, или звук[47].

Итак, можно отказаться от понятия «видеоарт» в пользу более широкого и менее дифференцированного термина «медиаискусство».

Либо же, напротив, можно сохранить слово «video», сделав ставку на его непосредственное значение: на латыни это означает «я вижу», что подчеркивает одну из ключевых черт видеоискусства, помещает на передний план субъективную авторской позицию и индивидуальное «видение».

Кадр из видео Билла Виолы «Я не знаю, кто я такой», 1986

В таком случае историю видео логично было бы начать с кинематографических экспериментов 1920-х годов, как это было сделано в серии телепередач, созданных командой Кирилла Эмильевича Разлогова – «От киноавангарда к видеоарту» (2001–2002). Многие произведения видеохудожников могут быть осмыслены как экспериментальные фильмы и, наоборот, некоторые кинофильмы изучаются в контексте истории видеоарта. Хотя на сегодняшний день еще не сформирован «канон» видеоискусства, авангардные фильмы начала ХХ века зачастую объединяют в исследованиях и музейных архивах с видеоартом. Так, в медиатеке Центра Помпиду присутствуют фильмы Марселя Дюшана, Вальтера Руттмана, Ханса Рихтера, Фернана Леже и других художников, а официальный каталог Помпиду разделен на две части: «Films», куда включены одноканальные произведения, снятые на кинопленку, видео или цифру, и «Media installations», где представлены многоканальные инсталляции. Кроме того, имеет смысл говорить о взаимосвязи и взаимном воздействии видеоарта и кинематографа, поскольку в современных художественных фильмах можно обнаружить заимствование отдельных художественных приемов видеоарта, а в истории видеоарта, в свою очередь, был заметно выражен момент поворота к кинематографической эстетике (cinematic turn) в конце 1990-х годов[48].

И если дело обстоит так, то каким же образом можно провести границу между кинематографом и видеоартом? Эти два вида экранных искусств в большинстве случаев оперируют общим художественным языком, одними и теми же приемами, взаимный обмен между ними четко прослеживается, поскольку многие видео неотличимы от классического кино по способам постановки, съемки и монтажа, и с другой стороны – новаторские решения видеохудожников включаются в арсенал приемов массового кинематографа. Следовательно, провести грань между кино и видеоартом, анализируя только форму, язык произведений, едва ли возможно[49]. Однако между двумя этими видами экранного искусства все же есть существенное различие, и оно, на мой взгляд, в том, как происходит коммуникация, «встреча» зрителя с произведением.

Возвращаясь к нашей непосредственной теме, заметим, что пространство и условия показа серьезным образом влияют на то, как зритель воспринимает монтажное решение картины, и это, как мы увидим, влияет на характер прочтения образа в целом. Коротко говоря, принципиальная разница между кино и видео состоит в том, что первое традиционно создается для кинозала, а второе – для галерейного пространства. Это институциональное различие влечет за собой существенные последствия, и потому пристальное осмысление этого момента станет отправной точкой для нашего анализа выразительных возможностей монтажа в видеоарте.

1.3. Экспозиционное пространство как контекст восприятия видео

Исследователи кинематографа и синефилы часто говорят о том, что фильм похож на грезу, на сон наяву (на английском это передается удачным словом «daydreaming»), и это особое состояние достигается во многом благодаря традиционному способу просмотра фильма: зритель занимает удобное кресло в темном помещении, готовый на пару часов отключиться от своей повседневности, в течение сеанса оставаться неподвижным и захваченным, широкий экран полностью поглощает его внимание, погружая в своеобразный транс.

Кристиан Метц уделял пристальное внимание условиям кинопоказа и подчеркивал, что несмотря на то, что этот просмотр является коллективным, в темноте кинозала зритель оказывается скрытым от остальных, он словно исчезает, позволяя себе полностью погрузиться в фантазию и свободно проецировать свои желания, страхи и мечты на героев фильма, сопереживать им, углубляясь в рассказ[50]. Валерий Подорога поэтически описывает зрителя как «склонного к полной, почти наркотической сопричастности экрану: она есть желание исчезнуть в видимом, и экран обустраивается так, чтобы в нем можно было затеряться, как в своей смерти»[51].

А теперь представим галерею (белый куб), где традиционно экспонируется видео, это пространство работает по совершенно иному принципу: хорошо освещенное помещение заполнено различными объектами, и зритель должен двигаться, переходить от экспоната к экспонату, расшифровывая смысл каждого из них и выставки в целом. Уже в силу этой необходимости двигаться, оставаться активным, осознанно прочитывать знаки, зритель здесь более самостоятелен, он сам отвечает за «окончательный монтаж» (набор и порядок) впечатлений, которые останутся в его памяти.

Тип экспозиционного пространства, называемый белым кубом, возник в эпоху раннего модернизма как идеально-бесстрастный фон для произведений современного искусства и стал ключевой формой экспозиционного пространства для новых медиа[52]. Брайан О’Догерти писал, что белый куб, «лучше любой картины годится на роль модели искусства ХХ века: процесс необратимого исторического развития, обычно связываемый с искусством, которое размещается в этом пространстве, определяет, подобно свету, его собственные черты. Идеальная галерея очищает произведение от всех наносов, способных помешать его идентификации с „искусством“»[53]. И очевидно, что выставочная концепция, поддерживающая этот высокий статус искусства, требует от зрителя определенного типа поведения, определенного усилия. Б. О’Догерти иронично сравнивает Зрителя с натренированным псом, который выучил тот репертуар реакций, которых требует современное искусство: «„Зритель чувствует…“, „Очевидцы отмечают…“, „Посетители взволнованы…“ […] Он сомневается, он проверяет свои ощущения, он увлекается и холодеет. […] Его могут даже назначить художником, убедив, будто его вклад в то, что он наблюдает или переживает, – это вклад автора»[54]. И зрителям, «натренированным» подобным образом созерцать живопись и скульптуру, оказалось нелегко воспринимать движущееся изображение, когда оно появилось в стенах галереи, поскольку экранный образ ассоциируется с чем-то совсем иным, с конвенциями просмотра фильма или телепередачи[55]. Различия ощущаются даже на уровне языка: мы говорим «смотреть на картину» (to look at), но «смотреть фильм/видео» (to watch), и второе подразумевает более короткую дистанцию, более глубокое погружение, большую степень включенности.

Томас Эльзессер и Мальте Хагенер справедливо замечают, что сегодня репертуар форм кинопросмотра значительно расширился: помимо кинотеатра и домашнего телевизора появились ноутбуки, планшеты и смартфоны[56]. Способы взаимодействия зрителя с крошечными экранами требуют исследования и осмысления, однако, мне представляется, что на сегодняшний день этот сдвиг форматов еще не осознан в должной мере киноиндустрией, и потому фильмы по-прежнему создаются по лекалам, предполагающим их просмотр в кинотеатре, и потому кинозал можно принять за точку отсвета в разговоре о традиционных и инновационных формах показа движущегося изображения.

Различия между кинозалом и белым кубом можно выразить в виде таблицы, где указаны базовые условия, традиционно сложившиеся конвенции, определяющие поведение зрителя:

Рассмотрим каждый из этих параметров и тот характер воздействия, который они оказывают на восприятие монтажного решения картины.

Первое, на что стоит обратить внимание: приватность / публичность взгляда. Мы уже говорили о том, что в затемненном кинозале зритель легко входит в околотрансовое состояние, способствующее глубокому погружению в сюжет, сопереживанию героям и проецированию своих желаний и страхов на их образы, переживанию катарсиса. Зритель в данном случае остается как бы наедине с собой, позволяет себе то, на что не мог бы решиться прилюдно, например, на взгляд, который Метц отождествляет с вуайеристским[57]. В освещенном пространстве галереи этот механизм не работает: посетители выставки видят друг друга и могут общаться, они находятся в состоянии социальной включенности. И потому, когда видеохудожник показывает нечто вызывающее, например, относящееся к эротике или насилию, зритель, смотрящий на это, становится как бы соучастником действия, его свидетелем, так он выглядит в глазах других и от этого может испытать дискомфорт, который незнаком зрителю в кинотеатре. Говоря о публичности просмотра видео, можно вспомнить выставку elles@centrepompidou[58], где видео Сингалит Ландау «Колючая хула» («Barbed hula», 2000), однокадровая съемка того, как обнаженная художница крутит на животе обруч из колючей проволоки, размещалось перед инсталляцией Евы Аеппли «Группа из 13» («Groupe de 13», 1968/2009), представляющей тринадцать манекенов, сидящих на стульях и бесстрастно смотрящих на экран, и их спокойствие, свойственное кинозрителям, входило в противоречие с тем, что на экране была запись не сыгранных, а реальных страданий художницы. Две эти работы, показанные вместе, стали метафорой безучастности зрителя-марионетки и призывом к активному отклику, к переходу на позицию зрителя-гражданина.

Интересно отметить, что в данном случае работы художниц приобрели более глубокий смысл благодаря кураторскому жесту их сопоставления: работа Евы Аеппли, которая изначально позиционировалась как оммаж интернациональной амнистии, получила феминистические коннотации и стала восприниматься как критика «мужского взгляда» в экранной культуре, а видео Сингалит Ландау, изначально посвященное драматической судьбе ее родины, Израиля, получило расширенный смысл протеста против человеческой жестокости. Соединение двух знаков дало третий смысл, не присутствовавший в каждом из них по отдельности – кураторское решение в данном случае работает по принципу монтажа.

Кадр из видео Сингалит Ландау «Колючая хула», 2000

И этот пример указывает на следующее важное различие между кинозалом и белым кубом как видами пространства: если в кинотеатре аудитории предлагается одно произведение, которое разворачивается последовательно, полностью захватывая внимание зрителя, то в галерейном зале, как правило, представлено несколько произведений, которые одновременно попадают в наше поле зрения и потому оказываются в «диалоге» друг с другом. Каждое из них влияет на восприятие остальных, и формирование этого сложного контекста является прерогативой куратора выставки. Так, Удо Киттельманн, соединяя на выставке «Лодка дала течь. Капитан солгал» (2017) видео Александра Клюге[59], фотографии Томаса Деманда и декорации Анны Виброк, рассматривал пространство галереи как место «опытов и встреч», где зритель становится свидетелем наложения различных слоев смысла и может свободно прокладывать свой путь в этом лабиринте знаков, «физически и концептуально продвигаясь сквозь визуальную образность трех художников»[60]. Разбросанные по залам телевизоры, на которых показываются как будто обрывки старых телепередач, фальшдвери, как будто ведущие в офис или комнату мотеля, лабиринт переходов между комнатами, в котором зритель теряется, упирается в тупик или попадает туда, где уже был, но видит пространство с нового ракурса – куратору хотелось превратить палаццо в метафору меланхоличной спутанности современного сознания. Монотонные видеоработы Клюге заставляли замедлить темп шага, стилизованные интерьеры Виброк помещали зрителя в тягучую атмосферу сюрреалистичного сна, на фотографиях Деманда открывались комнаты, которые выглядят знакомыми и настоящими, но оказываются картонной обманкой. Каждый из трех художников по-своему интерпретировал ощущение театральной, обманчивой видимости, которая привлекает своей красочностью, но оказывается пустой бутафорией, и их работы были спаяны в пространстве выставки настолько плотно, что границы между ними стало невозможно провести.

Вид инсталляции Евы Аеппли «Группа из 13», 1968/2009.

Автор иллюстрации: Мария Романова

Теперь следует также сказать о временнуй составляющей, которая по-разному проявляет себя в рассматриваемых нами экранных искусствах: если в кинематографе время течет в целом линейно (от начала к концу фильма), то в галерее экранное время идет циклично, так как видеопроекция ставится на повтор. Это решение было принято уже в 1968 году, когда К. Г. Потус Хюльтен, организовал выставку «Машина, увиденная в конце механической эры», где фильмы были важной составляющей программы и показывались в тех же пространствах, что и другие произведения искусства, то есть давались как «параллели картинам»[61], их воспроизведение ставилось на повтор. Позже, в посвященной видеоарту выставке Проект 71, это экспозиционное решение было закреплено и сейчас реализуется по умолчанию. Причину этого легко понять: музеи и галереи предназначены для демонстрации произведений изящных искусств, в первую пространственных, то есть неподвижных, и когда в этих стенах появилось движущееся изображение, было решено максимально его «закрепить», показывать в зацикленном режиме «петли» (loop) для того, чтобы у зрителей была возможность увидеть его в любой момент. Благодаря петле экранное произведение приблизилось по формату к живописи (если видео демонстрируется на плоском экране) или скульптуре (если это видеоинсталляция), с которыми видео состязается за внимание посетителя выставки. И в тот момент, когда линейное экранное время превращается в зацикленное, монтажная структура картины начинает работать особым образом: сюжет становится закольцованным, бесконечно повторяющимся, похожим на ленту Мёбиуса. Это разрушает привычное представление о таких частях произведения, как экспозиция, завязка, кульминация и развязка – все эти блоки оказываются смещены и слиты. Видеохудожники вынуждены учитывать это при монтаже своих произведений и осмысляют «петлю» как художественный прием (подробнее об этом будет сказано в главе 3).

Также важно упомянуть и о подвижности зрителя, которая существенным образом влияет на восприятие монтажа. В случае с кинофильмом монтажное повествование осуществляется, исходя из предположения, что зритель будет сидеть в кресле перед экраном и смотреть картину от начала до конца, не отвлекаясь, и благодаря этому сможет проследить за развитием событий. Режиссер захватывает внимание аудитории и ведет ее по цепочке кадров, сцен и эпизодов, которые зрители должны увидеть именно в заданной последовательности, режиссер снабжает их необходимой информацией порционно, точно рассчитывая ритм рассказа и полагая, что по окончании этого путешествия по вымышленному миру зрители почувствуют определенный и тщательно им подготовленный эстетический эффект, катарсис. Режиссер в данном случае – рассказчик, полностью владеющий вниманием своей аудитории и прогнозирующий ее реакции. Видеохудожник также может принять образ кинематографиста: создать повествовательное произведение и демонстрировать его в отдельном затемненном зале (черном боксе), и об этом будет сказано несколькими абзацами ниже. Но, если художник работает в пространстве белого куба, он имеет дело со зрителями, которые находятся в состоянии поисково-ориентировочной активности и переходят от одного экспоната выставки к другому. Важно отметить, что траектория движения зрителя по залам галереи в значительной степени моделируется архитектурой выставочного пространства, однако, остается не до конца предсказуемой. В частности, невозможно предсказать, в какой момент зритель подойдет к экрану, на котором демонстрируется видео, и сколько времени уделит просмотру. Борис Гройс подчеркивает, что в отсутствие кинозала как дисциплинирующего пространства, когда зритель оказывается свободен закончить просмотр в любой момент, именно прерывание просмотра становится его самоутверждением[62]. А потому в белом кубе сложнее и рискованнее создавать повествовательные ленты, за сюжетом которых зритель должен неотрывно следить – ведь вероятность того, что это условие будет исполнено, крайне мала. Более оправданной, соответственно, будет такая монтажная структура, которая предполагает несколько способов прочтения и не замыкается на конкретной последовательности кадров, либо «гомогенное» однокадровое видео, которое можно начать смотреть с любого момента.

Следующая важная особенность галереи как коммуникативного пространства – пластичность, благодаря которой у художника появляется возможность экспериментировать с «не-кинематографическими» формами монтажа, а именно с созданием трехмерного экранного образа.

Кадр из первого известного на сегодня произведения видеоарта.

Нам Джун Пайк «Хэппенинг с пуговицей», 1965

Как мы знаем, режим показа кинофильма предполагает, что проекция дается на плоский экран в сопровождении звука, и этот составляет фильм как знак, к которому мы привыкли. И хотя в разное время предпринимались попытки сделать изображение объемным, добавить запахи или тактильные раздражители[63] – эти дополнительные возможности по-прежнему остаются экзотическим аттракционами, а суть кинопоказа остается неизменной. В плане подачи экранного произведения кинотеатр консервативен, потому что обращается только к зрению (в первую очередь) и слуху человека. Галерейное пространство, напротив, допускает разные формы контакта, и находящийся в постоянном движении зритель может воспринимать работу не только аудиовизуально, но также гаптически и кинетически, это подталкивает художника к тому, чтобы экспериментировать с возможностями других медиумов, кроме традиционной кинопроекции. В начале XX века, когда живопись вышла за пределы рамы и плоскости холста и обрела объем в работах Пикассо, Татлина, Швиттерса и других новаторов, авангардный кинематограф тоже мог двинуться в этом направлении. В качестве примера можно вспомнить изначальный замысел фильма «Андалузский пес», предполагавший использование новаторских приемов, одним из которых была идея Сальвадора Дали сопроводить показ картины интерактивным комментарием экранного действа: «Зрители кладут руки на стол, на котором появляются разнообразные предметы, следуя логике фильма. На экране герой гладит муфту, муфта появляется на столе, на экране герой ласкает обнаженную грудь, а пальцы зрителей щупают искусственные груди на столе перед ними»[64]. Этот проект не был реализован в конце 1920-х гг., но был реконструирован художником Константином Семиным уже в XXI веке. Сама же идея тактильного кинематографа дала импульс к созданию множества интерактивных работ, как в рамках видеоарта, так и в перформансе. В русле этих поисков проходила работа таких художников, как Петер Вайбель, ВАЛИ ЭКСПОРТ, Мона Хатум и другие.

Осмыслению тактильного кинематографа была посвящена выставка «Расширенное кино – 2», проходившая в Москве в рамках МедиаФорума в 2012 году. Вспоминая этот проект, Ольга Шишко говорит: Начиная с 2011 года мы не жили в кинозале, а боялись этого зала как огня, потому что он пустовал. Вот сейчас показывали Шанталь Акерман, и зал был полупустой, потому что четырехчасовое кино в душном зале смотреть тяжело. Совсем другое дело – в красивом боксе в выставочном пространстве. Когда ты наслаждаешься то ритмом, то композицией, и у тебя меняется отношение к произведению: ты не отбываешь в кресле перед экраном некоторый срок, ты можешь выйти, устав от этого фильма, и прийти на следующий день, поняв в нем что-то другое. Поэтому с 2011 года мы делаем выставки. «Расширенное кино», «Погружение в сторону тактильного кинематографа», Mocumentary и так далее – там уже был не чистый видеоарт, там были авангардные эксперименты, которые вели к новому пониманию искусства. Один опыт «Андалузского пса» Луиса Бунюэля и Сальвадора представили так, как Дали придумал: не как кино, а фактически как инсталляционное искусство, когда образ виден на экране, а все эти муравьи, кровь из глаза и красивая женская грудь должны проплывать перед зрителем на механическом столе, и он, зритель, должен ощущать это искусство тактильно, соединять свои ощущения с образом на сетчатке глаза. Ведь мы очень мало видим сетчаткой глаза. Когда мы влюбляемся в человека, мы влюбляемся не только в то, что видим, но и в запахи, в то, как он двигается, как говорит. Сегодня мы можем говорить о том, что не до конца слышим и видим этот мир. Поэтому, например, на нашей выставке Юрий Календарев представил инсталляцию «Silent action in blue_16», он вложил в эту звуковую скульптуру информацию от 16 Гц, которую мы можем «услышать» только кожей и всем телом, потому что наши уши слышат от 20 Гц, и художник хочет эту грань перейти, сделать так, чтобы мы «слышали сердцем», а утопия ли это – уже другой вопрос. В эту сторону идет движение. На выставке многие спрашивают меня: «Ольга, а почему художники идут в эту сторону?» И я думаю, что все-таки есть развитие искусства с точки зрения пространственного видения, потому что технология сейчас дала нам возможность увидеть любую кракеллюру на картине в мадридском музее и пройтись по залам, и уже непонятно, зачем перемещаться. Но разве возможно дистанционно почувствовать работу Брюса Наумана «Записанный вживую видео-коридор»? Ты заходишь в узкий коридор и видишь себя, удаляющегося от себя; художник играет с нашей эфемерностью, с пониманием того, что мы не способны посмотреть на себя со стороны. И вот это ты не увидишь в Гугле и не сможешь виртуально пройти, потому что это надо прочувствовать на себе. Пережить искусство, пропустить через себя память, историю – мне кажется, это тренды сегодняшнего дня. А вот каким образом пережить? Как осознать, например, что в Советском союзе было не очень хорошо? А что не так? Искусство может позволить понять это. Поэтому мы приглашали, например, Милицу Томич, которая стреляла в контейнер, похожий на тот, в котором реально были расстреляны люди, и студенты наши на себе чувствовали, что это такое – быть расстрелянным в контейнере. Мы выезжали на полигон. Такое искусство дает возможность прочувствовать какие-то моменты, наверное, это нам нужно сейчас, может быть, мы стали бесчувственными. Такое искусство выводит человека из виртуальной реальности, из его среды обитания и выводит его в новое поле. Например, в библиотеку, которая соединила усадьбу Голициных с НИИ Философии, либо в коридор Брюса Наумана, чтобы зритель увидел самого себя, уходящего от себя, либо к Календареву, который заставит трепетать твое сердце благодаря этим частотам в 16 Гц, или нырнуть под воду, соединиться с гудящим поездом и услышать эти звуки на другом уровне[65].

Многие возможности экранного искусства, такие как полиэкран[66], вертикальный экран, интерактивное кино и другие не используются в широком кинопрокате, но смогли быть полноценно реализованы в видеоарте, поскольку галерея допускает эксперименты с пространством показа. Современная музейная архитектура предполагает самые разные принципы работы с интерьером, который должен быть нейтральным и в то же время вдохновляющим, как пространство лаборатории; в идеале галерея может служить площадкой для произведения любого уровня технической сложности[67]. Ее формат предельно демократичен, и видеохудожник может не ограничиваться плоскостью экрана, а осваивать все пространство выставочного зала. Благодаря этому стало возможным развитие полиэкранных видео, интерактивных инсталляций и видеоскульптур, всего «расширенного кинематографа»[68], где возникают новые монтажные структуры, которые условно можно назвать «пространственными» (такие типы монтажа будут рассмотрены в главе 5).

Впрочем, выделяя какую-либо тенденцию в видеоарте, имеет смысл сразу же искать ее противоположность. Так в 1990-е годы большой популярностью стала пользоваться стратегия показа видеоработы в специально оборудованной затемненной комнате, напоминающей миниатюрный кинозал, которую чаще называют «черным боксом». Это возвращение к «кинематографичности» связано с улучшением технологий, которые позволяли художникам получать более качественное изображение, какое можно по достоинству оценить лишь в затемненном зале, а также с усилением повествовательной составляющей в видеоарте, что принято называть «поворотом к кинематографу» (cinematic turn)[69]. Коротко говоря, видео стали больше похожи на фильмы, и потому логично было демонстрировать их в пространствах, похожих на кинозал. Логичным следствием этого стали перемены в поведении зрителей: показывая свою работу в черном боксе, художник может рассчитывать на сосредоточенность аудитории, на неторопливое, глубокое погружение в сюжет. Однако в черных боксах отсутствует дисциплинарная составляющая кинопоказа, то есть не регулируется время начала и окончания просмотра[70], а потому описанная нами модель хаотичного и непредсказуемого зрительского восприятия монтажа присутствует здесь почти в той же мере, что и в белом кубе.

Итак, мы видим, что пластичность галереи как пространства коммуникации дает художнику возможность манипулировать экраном и изображением самыми разными способами: от традиционного кинопоказа в черном боксе до сложнейших полиэкранных структур и медиаинсталляций. И в каждом случае исследователи должны обращать пристальное внимание на то, как именно экспонируется то или иное произведение видеоарта, потому что от этого зависит характер восприятия зрителями не только монтажного решения, но и художественного образа в целом. Как справедливо заметил Антон Деникин: «В работах видеоарта основным носителем и передатчиком образов, значений, информации – медиумом – становится межэкранное пространство взаимодействия зрителя и видеоизображения»[71].

1.4. Роль зрителя в видеоарте и других экранных искусствах

Теперь обратимся к анализу диспозиции рассказчика и зрителя, их изменчивых отношений.

В психоаналитических исследованиях кино (фрейдистских, юнгианских и т. д.) уделяется значительное внимание роли зрителя, его взаимоотношениям с экранным образом и той внутренней работе, которую стимулирует просмотр фильма. Психологи проводят аналогию с театром или мистерией, где зритель также глубоко погружается в сюжет, отождествляет себя с персонажами и благодаря этому переживает катарсис.

Немалую роль в этом процессе играет и атмосфера кинозала. Психоаналитики показывают, что кинозал вызывает у зрителя ожидание чудесного и таинственного, перехода как бы в иную реальность, словно «зажгутся ритуальные огни, и тени/боги поведают нам историю или дадут знамение»[72]. Также ученые подчеркивают особый характер поведения зрителя в кинозале – его неподвижность во время просмотра. Э. Морен утверждает, что процесс идентификации с героем возможен только в случае определенной регрессии зрителя, которая происходит в кинотеатре: в силу своей неподвижности в кресле во время просмотра зритель становится более чувствителен к движениям своей души, к эмоциональному отклику на экранные образы[73]. Сила воздействия на чувства и определяет силу убеждения, свойственную кинематографу: фильм захватывает и удерживает внимание зрителя, заставляет его «забыться» и поверить в происходящее на экране, несмотря на семиотическую двойственность изображения. Диегетическая иллюзия не обманывает зрителей, которые понимают, что перед ними лишь световая проекция, а не реальные события, но они охотно забывают об этом, доверяя рассказу так, как ребенок верит в выдуманную им же игровую реальность[74].

Опираясь именно на веру зрителя, кинематографисты обращаются не только к сознанию, но и к бессознательному, в том числе к глубинным архетипическим структурам. Психоаналитики часто рассматривают фильмы как современные мифы, обладающие столь же сильным воздействием, как мифология: «Кино – это пересказ древних истин, который открывает доступ к миру архетипов и к той реальности, которую они создают. Каждая архетипическая драма проживается в соответствии с динамикой и доминантой своего поля. […] Мы могли бы просто сказать, что фильмы „удаются“ тогда, когда они ухватывают вечные сюжеты, и не имеют успеха, когда этого не происходит»[75]. А проводниками в мир мифологической мудрости выступают, естественно, авторы фильма.

Роль зрителя в данном случае существенна, поскольку духовную работу каждый проводит сам, и человек волен либо глубоко проработать тот или иной конфликт благодаря фильму, либо остаться на поверхностном уровне отреагирования, либо вовсе уклониться от переживаний. Однако нельзя не заметить, что роль автора все же главенствует. Сценарист и режиссер, которые выстраивают «синематическую архетипическую последовательность»[76] фильма, становятся проводниками, «жрецами» в воображаемом мире кинокартины. И автор позиционируется как всевидящий, всезнающий, своей волей отделяющий главное от второстепенного и с помощью монтажа ведущий зрителя по цепочке кадров и сцен к главному выводу, к переживанию истины, которое и вызывает у зрителя наиболее сильные чувства. Фильм, как правило, работает с «вечными темами» и ясными сюжетами, к примеру, о конфликте любви и долга, о поиске предназначения, о диалоге поколений и так далее – предсказуемость подобных сюжетов (особенно если речь идет о жанровом кино) отнюдь не лишает их обаяния, ведь эти картины дают зрителю возможность спроецировать историю на свой жизненный опыт и «отыграть» те или иные сценарии и таким образом «очиститься от аффектов»[77]. Предсказуемость и повторяемость сюжетных ходов здесь, как в ритуалах или играх, становится для зрителей точкой отсчета, нормальным состоянием, зоной психологического комфорта.

Со свойственной ему категоричностью Олег Аронсон говорит о том, что современное массовое кино, особенно голливудское, рассчитано на инфантильного зрителя и это, как считает философ, было изначальной его целью, поскольку именно так возможно завоевать массы, а «для фильмов, зритель которых готов осмыслять, что ему показывают, существует очень странное прибежище под названием „артхаус“, который находится скорее в режиме практик существования современного искусства»[78]. Соглашаясь с этим, отмечу, однако, что так называемое артхаусное кино пребывает все же в традиционном кинематографическом режиме, в кинотеатре, а видеоарт, действительно существующий в режиме современного искусства, экспонируется иначе и тем самым подталкивает зрителя к иному типу восприятия.

Попадая в галерейное пространство, зритель автоматически входит в поле конвенций современного искусства, которое предполагает активизацию критического настроя, определенную интеллектуальную дистанцию, и здесь эстетическое переживание уже с 1960-х годов не ставится в прямую зависимость от эмоции, аффекта. Этот рубеж хорошо заметен при сравнении исполненной пафоса позднемодернистской живописи абстрактного экспрессионизма и сдержанных работ первого поколения постмодернистов: минималистов, поп-артистов, неодадаистов, концептуалистов и др. И видеоарт, возникший в 1960-е годы, существовал уже в новом, «не-аффектированном» режиме (и одним из первых художников, взявших в руки видеокамеру, был мастер отстраненного, «cool» искусства – Энди Уорхол). Разлогов показывает, что деконструкция и дистанцирование были методом «интеллектуальных игр»[79] в кинематографе 1950-х – 1960-х годов, и это отразилось в картинах таких режиссеров, как Жан-Люк Годар, Жан-Мари Штрауб, Микеланджело Антониони, Артавазд Пелешян и другие, однако, работы этих режиссеров были редким событием на фоне общего массива кинопродукции, они были скорее, отпадением от традиций кинематографа. А в видеоарте подобный отстраненный режим рассказа, напротив, стал нормой.

Художественные стратегии современного искусства хорошо описываются тезисами Ролана Барта о «смерти Автора»[80]: любой автор находится в зависимости от логико-грамматического строя языка, с которым работает, и предзаданных культурой нарративов и фреймов; автор не может стать Автором и полностью подчинить себе язык, а значит, и смысл произведения; всякий текст может иметь гораздо больше интерпретаций, чем мог бы предположить его автор. Это с необходимостью выводит читателя/зрителя на передний план как интерпретатора и соавтора произведения[81]