Зимний путь

Шум

так, себя предвосхищая

рождённым, слышит изнутри

дитя

края посуды, тяг

водяных, воздушных, всхлипы, пузыри,

затем – круги и перепады

невидимых движений, звонкий спор

ножей и ложек – из cвоей засады —

cкрип тряпки о фарфор,

вечерних бабочек, бок о бок

над лампой пляшущих, сквозь гул

двух голосов полузнакомых,

глотка укромную дугу,

дыханье, тишину, биенье,

и дерево, что наяву,

внезапно потеряв терпенье,

роняет яблоко в траву.

«Близится снег…»

Близится снег.

«Скоро тебя заберём»

плакатным пером

у третьей московской

мама надписью машет при всех.

Скоро обход. Облаков за рукой

на стекле, переправа.

Обещанье маячит. Пора бы.

Шубка с воздетым лицом.

Указательным если коснуться, огромным,

упадёт ли? Почувствует? Синь за стеклом.

Нимб

мохеровый, « …бя заберём», невесом.

Не крупнее

лунки мизинца. Картонным, ангельским машет крылом

навестительница,

расплываясь, пока отступаешь,

– …повыше, дыши, подыми,

отойди, просквозит, никого там, дыша без тебя, ешь,

уехала.

Близится.

Cнег:

– вот и мы.

«Сестре – шесть, брату – девять…»

Сестре – шесть, брату – девять.

Игра в раздеванье.

Слои маслянной краски не до конца

дверь, виноградное в кадке древо,

диванный валик вместо её лица.

Крюк не дотянется до петлицы.

Запылённые листья. На подступах новый год.

Вьётся растение. Локон. Локоть.

Ветрянка прошла у обоих. Игра в нескромность.

Зоркость детская. Оттиск её колгот.

Он, искоса. Оба в зелёных точках

тела.

– Пройдись. Проходит кто-то. Заставь – шаги —

креслом, ты похож на скелет.

В восточных

шторах солнце,

между драконом и веткой игра нагих.

Он подбирает сорочку с пришитой меткой.

Она:

– И нечего так смотреть.

Под бесплодным, комнатным, стены оплетшим, ветхим,

– ты похожа на смерть.

Сумерки

Во снах, сам того не желая,

возвращаешься в дом свой.

Здравствуй,

комната нежилая. Светом вдосталь

хочет напиться. Отвыкшие растворяться

двери, ставни впустят

солнце.

Здравствуй, сестра-двойница, в зеркальном рабстве.

Все ли здесь постояльцы —

стулья, тихие вещи? Тянется глянцевая за пальцем

полоса по обложке, блещет

чашки фарфоровый локоть,

бок о бок с пыльным кувшином —

лучше не трогать.

Не внушать надежды.

Эти сонные вылазки полуслепой души нам

позволены тем же,

кто, в одночасье,

отменит и жизнь,

и то, что за нею брезжит

все эти комнаты наши пустые и снов небрежность.

Сумерки счастья.

«Приблизившись, дурнеет долгожданный…»

Приблизившись, дурнеет долгожданный,

теряет очертания, ветшает

день праздника.

В стакане многогранный

отец хлопочет, сам себе мешает,

и комнатой обёрнуты блестящей

шары, шары, на каждом – голубое

клеймо окна,

и бабушки сидящей

коричневое зеркало вмещает

рембрандтовскую оторопь. Рябое

в серванте – ёлка, висельница, юрта?

Цветная драка? Завтрашнее утро

уже в Китае, нож, тарелка, десять,

тарелка, нож, ребёнок, всё, садитесь,

не ставь на край, прольёшь.

Надкушен месяц.

Tарелка. Нож.

Обряд

Дитя зимой.

капустная слышна

присловица « …а то закоченеешь,

простынешь». Кофты синяя, за ней

еще одна,

вот пуговицы, вникшие в свои

оконца шерстяные, друг за другом,

потом лицо, в точь пуговица, и —

«Не туго?».

Потрескивая, вырвется на свет

из жаркой шапки прядь,

к ладони

припасть. Назад. Она опять. В картонный,

нога не попадает, нет,

ниц, валенок…

И, стиснута вокруг

цигейковой заботой, плотным

крестом платка, резинками вдоль рук,

воротником бесповоротным,

обёрнутая темнотой,

родным усердием (и был вес

тяжек), длилась жизнь.

Я помню только то,

что кончилось.

Как холодно.

Не вырвись.

«Похороны во дворе – событье…»

Похороны во дворе – событье.

Дети на деревьях смотрят

гроба театральное отплытье

на волнах из шевиота. Бодрость

дальних, судорги ближайших,

ленточка на лбу, румянец

проплывающего навзничь. Cварщик

или токарь, может быть. Сама не знаю, кто он был. Теснение.

Под руки влекут вдовицу

на его лицо нахлынуть тенью,

чёрной пеной. Быть. Остановиться.

Ничего не помнить. Осмотреться.

Все вокруг чужие. Представленье

смерти непостижное. Наследство —

комната и полплиты. Старенье

сорвано. Четыре стула. Воздух.

Марш смолкает. Вздрагивая, в розах

и венках, «газель» его увозит.

И кора с колена кожу свозит.

Ссадина. Всё кончено. Спускайся.

«Скорее, скорее спускайся…»

Скорее, скорее спускайся.

Как брошенный об пол сундук,

лифт грохнет, и звякнут лекарства

на столиках нижних старух,

а сами старухи с обеих

скамеек тебя оглядят,

сходящую, словно на берег

с кормы, оправляя наряд,

состроченный ночью, шумящий,

(матроска, реглан, габардин),

Пусть смотрят во след, как пропащей,

как юности, щурясь, как с мачты

дозорный, оставшись один.

«Сидя напротив и полуприкрыв…»

Сидя напротив и полуприкрыв,

на клеёнчатом,

веки,

метро,

перелётном сиденье,

руки сложив, на коломенской ветке,

малины под марлей ведро

вместе с нею приходит в движенье —

поезд отходит.

И все-то желанья сбылись и уходят на убыль.

В детстве – о сахаре,

в юности – об офицере

и платье,

о прирубе, шубе,

чтобы поближе к родным, но и с мужем отдельно, фанере —

стены оббить для тепла,

об отцовском участьи.

Так убеждала, что лётчиком был испытатель, не беглым,

что и сама убедилась, уверилась.

В зрелости … Много ли? —

– пеплом

прируб и дом обратились, фарфоровым блюдцем на камне —

сын.

Насовсем

погостить улетел – испытателя машет рука мне,

ей … В замедлении поезд надземный, въезжая

в полдень, клокочет.

И колокол.

Путь поселковый. Старуха, старуха чужая

с ягодами на свету, и позвать бы,

прощенья,

дремлет,

за всё попросить,

не услышит.

«Из храма выходящий прав…»

Из храма выходящий прав

и счастлив. Правильно ступает

на всю подошву. Дышит не спеша.

И я за ним, завидуя, робея,

слежу, пока не скроется.

Наглядный,

недостижимый,

строгий прихожанин,

в тебя поверить легче, чем в незримость … недоскажу.

Смотри перед собой.

Точь-в-точь стюард,

что аккуратно дует

в спасательную трубочку жилета,

демонстративно щёлкает застёжкой

условного ремня. Аминь. Аминь.

«Ничего не трогай. Оставь как было…»

Ничего не трогай. Оставь как было.

Пусть озёра валяются как попало,

Вавилонской башни обломки – буквы

городов, мерцающие из пыли,

пусть, разлегшись внизу на белом,

там Кавказ в ошейнике спит шоссе, там —

хоровое кипенье по минаретам.

Cтраны, сбившись бельём постельным,

пусть по-прежнему ждут развязки.

Не стирай, оставь их как есть, покамест.

Занимается тихим огнём пергамент.

Занимается мальчик на фортепиано

в комнате, мучаясь минуэтом.

Это и есть молитва.

Закат. Пшеничное полотенце.

В руке полководца дрожит указка.

Стынет ванна – купать младенца.

Фа Ми Ре. Да закончится день

на этом.

«Исподволь, к себе, внутри…»

Исподволь, к себе, внутри

комнаты ночной – о ком

жалость?

О душе, клубком

в теле свёрнутой всему «умри»

разрешат, а ей одной, лишась

имени, покрова – быть и быть.

Кто она потом —

не слух, не опыт. Cпит,

А за приоткрытым ртом

тела, дальше выдоха – ничто.

Нечем слова вымолвить уже.

Что же я тогда и кто

зябнущей внутри душе?

Жалость к ней, сознание того,

что творится, но не предстоит,

кров невечный, дальнее родство

по отцу, который тоже скрыт?

Но, быть может, мёртвого к живым

жалость, к вечным – смертного, и есть

то, с чем остаёшься ночью здесь,

в жалость превращаясь,

в шелест, в дым?

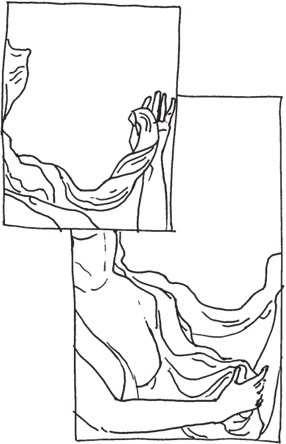

«Дерево говорило…»

Дерево говорило,

рекло,

нарекало (по имени),

снизу вверх, как река (вдоль себя), текло,

как речь уплывало (вело, корило),

пустоту покрывало,

как будто надламывало стекло.

Проникая в углы

(тушь на листе), расплывалась сень

древесная,

всё бледней становясь (очертанья вен

вдоль воздетой руки),

разлетаясь, как выдох

(а корни – вдох),

говорило

и речь свою в никуда отпускало дерево, чей поток

разновеликих ветвей и веток струился наверх, туда,

где верх и низ менялись местами,

даль,

с четырёх сторон подожжённая, как стена

крепости, крепкого тела (cтолпа, ствола),

ствол обступала (крепость). И всё, что не было

зримо, не было небом —

было

деревом, словом,

излившимся вверх теплом

земли, соком её, муравьиной дорогой в рай,

потерявшим значенье жестом

ветви (руки) за край

текста,

в поисках то ли точки,

то ли креста,

птицы,

звезды,

окончания речи – какого-нибудь следа

на пустой странице.

«Пока ты здесь, я разглядеть пытаюсь…»

Ю. О.

Пока ты здесь, я разглядеть пытаюсь

твоё лицо на свет. Пока не меркнет свет,

запоминаю.

Дальше – вечер. Я глаз не отвожу, и нет

такой последней тьмы, чтобы заставить

тебя исчезнуть. Даже сон несёт

твоё лицо сквозь странные свои

дымы и комнаты, пока не рассветёт.

Ты здесь, передо мной.

Не в фокусе к плечам

твоим и скулам мир неплотно примыкает.

По звону судя – дождь. По треску о причал

невидимых бортов – прилив и утро. Затекает

за раму акварель края веранды, склон,

ступени лестницы с откоса,

вокруг тебя меняющийся фон —

ландшафт, со лба сбегают тени. Сносит

и звук дождя, и толчею лучей,

и ветхие хоры,

и облака спадающих плащей

с горы,

листы

с плеч осени.

Я глаз не отведу,

пока твои черты

наносит медленно, как раньше на пластину

фотостекла, покрытого волшебным серебром

коллодия и желатином.

И выдержка длиною в смерть нужна, —

– Не шелохнись! —

чтоб свет дошёл до дна

зрачка и памяти, лицо твоё оставил

во мне,

пока ты здесь,

лицо твоё оставил.

Winterreise

Франц Шуберт в исполнении Фишера Дискау

Зимний путь,

Фишера бас-баритон

до конца допой,

до последней станции

поезд по клавишам вторь ему, чёрным и серым,

«домой, домой»,

хроматическим «тон, полоутон, тон, тон»

фортепианным, шатающимся впотьмах

зимним звуком глухим

составов, суставов, обёрнутых войлоком.

Пьяного вдоль коридора шаги и неверный взмах

зажигающей спичку руки.

Подстаканник с видом Кремля, раствор

соды-Липтона, Ich

Liebe, Fischer, продолжь. Проходит длинный дозор ночных

проводниц, городов и деревьев, мелькает неверный узор

Дальних нот золотых.