– II – Ритм и действительность: Андрей Белый – ключевая фигура новой русской литературы

– 2.1 – Русская проза XХ века: реформа Андрея Белого

В своей статье 1919 г. «О художественной прозе» Белый назвал прозу «тончайшей, полно звучнейшей из поэзий»56. Причем этой сентенцией его микроисследование ритмических особенностей русской классической прозы не декларативно открывается, а завершается, вполне претендуя тем самым и на научную обоснованность, и на соответствующую терминологическую точность. Принимая при этом во внимание, во-первых, солидность собственно художнического опыта, накопленного к этому времени Белым, а во-вторых – его безусловный вклад в развитие научного стиховедения в России, стоит, как нам кажется, не только прислушаться к этой парадоксальной с точки зрения классической филологии мысли, но и попытаться понять, что же в реальности стоит за этим парадоксом.

Известно, что пафос разрушения сложившегося в классическом XIX в. дихотомически понимаемого противопоставления стиха и прозы был свойствен Белому уже с первых его самостоятельных шагов в литературе; Н. Кожевникова удачно заметила, что вообще его прозу «можно рассматривать как своеобразное исследование, предпринятое с целью доказать, что между поэзией и прозой нет границ»57. Так, уже свои самые ранние стихотворные опыты он записывал в виде прозы58, то есть фактически работал в уникальной для своего времени форме рифмованной метрической прозы, которую М. Гаспаров называет «мнимой»59. Не менее значимо и то, что в печати дебютировал поэт Белый тоже как прозаик – причем с произведением, активное влияние на которое стихового начала тоже несомненно.

Сразу же хотим оговориться, что в рамках нашей работы мы сознательно постараемся не затрагивать тему «музыкальности» опытов Белого: во-первых, в силу, как нам представляется, безусловной метафоричности этого определения60, а во-вторых и в-главных – из-за столь же несомненной для нас большей значимости для определения уникальности места Белого в развитии русской словесности положения его творчества именно на оси «стих – проза», а не «литература – музыка».

Своей художественной практикой Белый принципиально изменил взаимоотношения стиха и прозы как двух единственно возможных типов организации литературного текста, а затем постарался осмыслить эти изменения в серии исследовательских работ. Попробуем наметить основные направления и исторические этапы этой реформы, сравнимой, как нам кажется, по значению с реформой русского стиха, осуществленной Ломоносовым и Тредиаковским. В соответствии с этой задачей сначала взглянем на предмет с типологической точки зрения, чтобы выявить те конкретные направления, по которым осуществлялась Белым его реформа, потом – с исторической, чтобы наметить последовательность обращения художника к тем или иным формам, затем – с рефлективной, то есть в свете истории теоретического осмысления процесса самим художником в разные периоды его творчества, и наконец – в контексте созданной им традиции.

Наиболее очевидным способом внесения традиционного стихового элемента в ткань прозы для русской литературы рубежа веков был, несомненно, силлаботонический метр, то есть соблюдаемая на протяжении того или иного отрезка речи строгая закономерность в распределении обязательно безударных и потенциально ударных слогов. Метризацию прозы, таким образом, можно представить себе как своего рода «выравнивание» ритмического строя прозаического текста в соответствии с шаблонами силлабо-тонического стиха – условно говоря, как ее «растягивание» там, где по схеме необходимы безударные слоги (наиболее простой пример – обращение к полногласным формам типа старалася или к «лишним» словам – носителям «нужного» слога типа и, уж, лишь), или как, наоборот, «сжатие» речи ради необходимого насыщения ее ударными слогами. Обычно, как и в стихе, это достигается прежде всего за счет изменения порядка слов, в прозе почти всегда создающего ощутимое отклонение от речевой нормы61.

Метризация прозы – одно из самых очевидных направлений реформы А. Белого. Причем в отличие от опытов XIX в., монографически описанных С. Корми-ловым62, Белый стремился метризовать не отдельные, чаще всего функционально выделенные, фрагменты текста, а произведение целиком. Неизбежно возникающие в данном случае перебои метра способствовали при этом не смене установки на восприятие текста (с метрического на неметрический и наоборот), как в метризованной прозе традиционного, «сегментного», типа, а формированию принципиально иной, двойной, установки, позволяющей параллельно (или последовательно в случае перечтения фрагментов) воспринимать текст и как метрический, и как неметрический, что, в свою очередь, неизбежно создает эффект удвоения текста, предполагающий особое, замедленное его чтение, вчитывание в каждую фразу63, – тоже, кстати, по аналогии со стихами, где подобную замедленность продуцирует в первую очередь многократная, авторски заданная сегментация текста.

Именно такая – тотальная и нефункциональная64 – метризация текста, наиболее последовательно осуществленная Белым сначала в «Петербурге», затем – с принципиальным уменьшением количества и, соответственно, роли перебоев – в «Москве», и, наконец, уже за рамками собственно художественной прозы, во многих статьях последних лет и мемуарной трилогии, была воспринята его современниками как подлинный переворот в искусстве прозы65.

Не менее важной стала и звуковая перестройка прозы, сказавшаяся как в появлении в ней рифменных созвучий, так и в тотальной паронимизации текста по стиховой модели, начатой уже в «симфониях» и наиболее последовательно осуществленной в романе «Маски». Показательно, что в книге «Мастерство Гоголя» Белый особенно подробно останавливается именно на этой стороне своего новаторства, выводя его при этом из художественного опыта Гоголя. Сюда же примыкает и богатое словотворчество (в тех же «Масках»), в том числе и почти заумное, тоже обычно ассоциируемое со стихотворной речью и ее механизмами.

Следующая линия, по которой ведется размывание специфики прозаической речи – ее строфическое урегулирование. Оно также начинается уже в «симфониях» с их последовательным членением текста на нумерованные строфы-«стихи», каждый из которых невелик по объему, сопоставим по размерам со всеми остальными стихами, в том числе и с непосредственно соседствующими, и чаще всего равен одному развернутому предложению. Такую строфу-стих, безусловно ориентированную на библейскую структурную модель-прообраз, называют обычно «версе», или «версейной строфой».

Версейность прозы Белого, максимальная в его «симфониях», оказывается отличительной чертой почти всех его прозаических текстов и в дальнейшем: сравнительно малый объем строф, их сопоставимость и стремление к особой синтаксической целостности и завершенности наблюдается и в большинстве его более поздних прозаических произведений.

Наконец, Белый выступает также пионером в области так назывемой графической, или визуальной, прозы, перенеся в ее структуру открытый им в стихах прием «лесенки», позволяющий более точно фиксировать позиции и субординацию пауз в речи. В прозе этот прием, особенно в сочетании с версейной графикой, привел к образованию в ее структуре достаточно сильных вертикальных связей, вполне сопоставимых со стиховыми. В отдельных случаях визуализация прозы содержательно мотивирована66, но это скорее исключение: в подавляющем большинстве случаев она служит общей актуализации пространственного компонента текста, что находит параллели и в поэзии того времени, последовательно переориентирующейся от иллюстративных фигурных стихов к собственно визуальной поэзии67.

Таким образом, если метризация и звуковая инструментовка прозы по стиховой модели могли еще восприниматься как своего рода украшения с помощью простого перенесения в нее элементов, более привычных для стиховой речи, то версеизация и визуализация покушались уже на саму линейную природу прозаической речи. Тем более, что использовались они, как правило, в рамках одних и тех же произведений, производя тем самым эффект массированной экспансии стиховой стихии в прозу.

Нельзя обойти стороной и обращение Белого к такой специфической форме взаимодействия стиха и прозы, выступающей как своего рода структурно-жанровый аналог лирического стихотворения внутри прозаической системы жанров, как прозаическая миниатюра (стихотворение в прозе). В рамках этой новации можно рассматривать как уже упомянутые выше образцы ранней метрической прозы, так и «лирические отрывки в прозе» из «Золота в лазури» (1904) и малые рассказы писателя. В том же ряду, как нам представляется, можно рассматривать также многие главы из романа «Маски», относительно небольшие по объему и отличающиеся часто большой самостоятельностью в рамках целого, что отчасти приближает его, в свою очередь, по структурно-жанровой природе к своего рода циклу малой прозы.

Таким образом, можно говорить о пяти основных направлениях структурной перестройки, или реформы русской прозы, последовательно осуществленной в творчестве Андрея Белого: это метризация, паронимизация, строфизация, визуализация и миниатюризация прозаической структуры. Причем в творчестве Белого эти процессы – что и позволяет связывать реформу именно с его именем – отличает их особая массированность и комплексность по сравнению с опытами других художников-современников.

Попробуем теперь рассмотреть в самых общих чертах динамику обращения Белого к различным разновидностям стихоподобной прозы.

Как уже говорилось, в самых первых своих прозаических опытах – так называемых «лирических отрывках (в прозе)» конца 1890 – начала 1900-х гг. – поэт обращается к метру и рифме, однако уже тут начинает уходить от полного стихоподобия – прежде всего, благодаря разрушению строфики, в результате чего концы условных силлабо-тонических строк и «оперяющие» их рифмы умышленно теряются внутри прозаического монолита68. При этом проза, однако, разбивается на небольшие, вполне соразмерные со стихотворными строфами, абзацы, что и позволяет говорить о неслучайном характере отказа от явного стихоподобия, характерного, например, для метрической прозы М. Шкапской. Таким образом, уже по поводу самых ранних опытов стихоподобной прозы Белого можно говорить о формировании в них двойной – прозаической и стиховой – установки на восприятие.

Тут необходимы некоторые уточнения. Все современные исследователи, пишущие о метрической и метризованной прозе, – и в первую очередь М. Гаспаров и С. Кормилов в упоминавшихся выше работах – обычно сетуют на невозможность точного определения границ метрических фрагментов, заключенных в окружение неметрической прозы. С. Кормилов в связи с этим предлагает вообще отказаться от называния метрической прозы по аналогии с конкретными силлаботоническими размерами и говорить только о двусложниковой или трехсложниковой метризации. Это представляется нам вполне справедливым, однако с некоторыми существенными оговорками.

Дело в том, что как раз опыт метризации больших массивов прозы, осуществленный Белым, позволяет предложить реальное решение этой безусловно непростой задачи. Но для начала договоримся, какой длины фрагменты мы будем считать метрическими. Нам представляется, что для формирования у читателя ощущения метричности текста достаточно появления в нем подряд четырех слоговых групп, не противоречащих трактовке как двусложник, или трех, способных восприниматься как трехсложник, – то есть аналогов силлабо-тонических строк нормативных и наиболее употребительных в русском стихе размеров. При этом вполне очевидно, что в сплошной неметрической прозе такие фрагменты вряд ли будут обнаруживаемы и соответственно спокойно могут быть отнесены к разряду так называемых «случайных метров». Напротив, в условиях достаточно плотной метризации как метрические (или поддерживающие общую метрическую ориентацию текста) могут восприниматься и более короткие фрагменты, метрическая природа которых не противоречит общей каденции текста.

Для определения границ метрических фрагментов следует, как нам кажется, прислушаться к предложению Белого считать стопой прозаического текста слово; очевидно, с учетом этого мнения границами метрических фрагментов могут считаться начала и концы слов, последовательная цепь которых «укладывается» в метрическую схему (с учетом пиррихиев и трибрахиев). При таком подходе первые фразы такой, например, строфы из первой печатной редакции «Петербурга»: «Когда Александр Иванович Дудкин, оторвавшийся от созерцания вьющихся листьев, наконец вернулся к действительности…» – могут рассматриваться как цепочка, состоящая из четырех стоп амфибрахия, пяти стоп анапеста (с одним трибрахием) и трех неметрических ударных групп, а метричность отрывка можно суммарно оценить в 75% трехсложниковой метризации.

Очень важно при этом разграничивать цепную и фрагментарную, строко-подобную метризацию: первая, к которой Белый обратился только в «Москве», предполагает охваченность метром значительного количества следующих друг за другом ударных групп, несопоставимого со стихотворными строчками; вторая предполагает регулярные перебои цепи за счет колебания количества безударных слогов в концах условных строк, которые можно рассматривать как своего рода аналоги клаузул. Так, строфа из главки «Огненный бокал» (часть третья «Кубка метелей») – «Дверь отворилась. Вошел ее муж, пожирая / женщину жадными взорами» – может трактоваться как аналог двух подряд строк дактиля: первая – с начала строфы до конца слова пожирая – пятистопная с женским окончанием, вторая – до конца строфы – трехстопная с дактилическим.

Нетрудно предвидеть возражение, что подобное членение явно не совпадает с синтаксическим и предполагает искусственное (по крайней мере, не прозаическое) произнесение. С этим трудно спорить, но такое утверждение, как нам представляется, вовсе не противоречит трактовке указанного отрывка как безусловно метрического (100% дактиля): необходимо только не забывать, что наличие метра в прозе вовсе не предполагает его непременного прочитывания, куда важнее, что этот метр в отрывке есть и может быть в нем обнаружен при одном из перечитываний.

Отметим далее, что вслед за сплошной метризацией «лирических отрывков», в «симфониях» Белый прибегает к метру достаточно редко (метризация нескольких обсчитанных фрагментов не превышает 20%), причем использует его в основном во втором из названных выше, условно говоря – строкоподобном варианте. Достаточно редко встречается здесь и рифма.

Зато строфика оказывается максимально активным стиховым элементом этой группы произведений писателя. Самые короткие и соотносимые по объему (версейные) строфы длиной от одной до трех типографских строк встречаются в первой и второй «симфониях», где они к тому же пронумерованы на манер библейских (и ницшевских!) стихов; самые крупные и неурегулированные по объему – в третьей «симфонии». В «Кубке метелей» Белый начинает активно использовать также строфы меньше сложного предложения, начинающиеся со строчной буквы – то есть своего рода субстрофы; в результате средняя длина строфы/субстрофы оказывается меньше, а колебания в объеме – значительнее. В некоторых субстрофах обнаруживаем всего по одному слову и даже слогу («Ах»), однако их авторское выделение в отдельную строку-строфу заставляет учитывать и их – по крайней мере, как эквиваленты прозаических строф, с которыми они вступают в сопоставление в рамках единого целого текста. Можно также констатировать, что именно такие сверхкороткие строки-строфы «Кубка метелей» становятся необходимым первым шагом на пути к созданию стихоподобной визуальной прозы – подобно тому, как запись строк столбиком предшествовала в стихах Белого переходу к лесенке.

Не менее важным для «симфоний» оказываются и следующие градации вертикального дробления текста: вслед за строками-строфами это оказываются разделенные пробелами группы строф от одной до полутора-двух десятков, затем – главки и части. Вектор изменений здесь примерно тот же, что и в строфике: от достаточно строгого равновесия урегулированных малых фрагментов в двух первых к уменьшению среднего объема за счет большего числа малых фрагментов и большему разнобою абсолютных величин.

Таким образом, можно сказать, что в «симфониях» главным «носителем» идеи стихоподобия становится строфика и отчасти графика, решительно перестраивающие вертикальную организацию прозы по стиховой модели: метр и звуковая связанность, в том числе рифма, отходят пока на второй план69.

Повесть «Серебряный голубь» на первый взгляд может показаться своего рода отступлением от генеральной линии формирования «единого контекста»70 поэзии и прозы Белого: здесь еще реже, чем в «симфониях», используется метр и возникают рифмы, разрушается версейная строфа и вертикальное членение текста на миниглавки, лишь эпизодически используются элементы визуализации, например строки многоточий. Зато в ткань прозы самым активным образом входит стихотворная цитата, превращающая повесть в своего рода прозиметрическую композицию. В общем же «Серебряный голубь» знаменует собой первый подступ поэта к большой сюжетной прозе, в которую стиховой элемент, очевидно, нужно было встраивать принципиально по-другому, чем в поэмообразные «симфонии».

Способ такого встраивания Белый находит в «Петербурге», где метр вновь становится главным носителем идеи и структуры стиха, захватывая при этом в отдельных фрагментах до 80% ударных групп; при этом от редакции к редакции метричность текста возрастает71, причем это уже не только аналоги строк, но и более или менее длинные цепи, которые, в соответствии с предложенной выше методикой, можно определять как трехсложниковые всех трех типов.

При этом «Петербург» вбирает в себя и прозиметрический опыт «Серебряного голубя», и отдельные приемы «симфоний»: так, текст часто дробится на небольшие фрагменты, строфы вновь уменьшаются, арсенал графических средств пополняется отступом колонки текста вправо и элементами лесенки.

В «Котике Летаеве» происходит окончательное становление прозаической лесенки как сквозного формообразующего приема, используемого здесь в сочетании с метризацией и дроблением текста на фрагменты и главки; правда, строфа при этом вновь становится менее упорядоченной.

Метризация постепенно проникает и в разные жанры нехудожественной прозы: путевые заметки, мемуары, статьи по философии и филологии. Нередко здесь используется также версейная строфа, малые главки, прозиметрия.

Наконец, в «Москве» (и особенно – в «Масках») метризация становится уже не тенденцией, а почти безоговорочным структурным законом; метризованная проза превращается в метрическую, в которой бесконечные цепи трехсложников прерываются лишь по три-четыре раза на странице, зато теперь в общую тенденцию метра оказываются втянутыми даже заглавия главок, так что в большинстве случаев границами метра уже не могут служить начала строф или концы глав и частей, которые, в свою очередь, вновь становятся более дробными и к тому же обретают повышенную самостоятельность в составе целого.

Интересно, что в этих условиях естественными точками перебоев оказываются «по-другому» (то есть клаузульно) метричные стихотворные вставки, которыми «Москва» тоже изобилует. В связи с этим можно говорить о необычной роли прозиметрии в условиях метрического текста, где она оказывается разграничителем разных типов метра.

Наконец, в «Москве» заметно активизируется визуальный компонент и одновременно повышается мера фонетической связанности текста, становящейся еще одним самостоятельным компонентом в системе средств создания эффекта стихоподобия. В целом же «Москва» – и особенно «Маски» – безусловно, самое стихоподобное из прозаических произведений Белого; недаром именно по его поводу Белый писал: «Моя проза – совсем не проза; она – поэма в стихах (анапест); она напечатана прозой лишь для экономии места <…> “Маски” – огромная по размеру эпическая поэма, написанная экономии ради прозаической расстановкой слов..»72

Таким образом, можно говорить об определенном векторе развития прозы Белого: последовательно опробовав в разных произведениях различные способы внесения стихового начала в ткань прозы, поэт один за другим включает их в активный арсенал своего стиля, а логическим завершением этой эволюции закономерно выступает его итоговое художественное произведение.

Разумеется, представленная картина – лишь схематическое изображение сложного пути художника, причем взятое лишь в одном, достаточно частном срезе. Значительно дополнить эту картину помогают ценнейшие наблюдения, сделанные Н. Кожевниковой в не раз цитировавшейся выше книге. Однако нас интересовал именно этот срез, позволяющий очертить новаторство Белого в одной отдельно взятой области литературного творчества: его ритмической эволюции, изучаемой методами стиховедческой науки.

В связи с этим важно рассмотреть и основные этапы осмысления художником производимого им переворота в самом речевом строе русской прозы. Из теоретических работ, в которых писатель рефлектирует ритмические особенности собственной прозы и прозы вообще, хотелось бы в первую очередь остановиться на нескольких наиболее значительных именно с точки зрения интересующей нас проблемы: предисловии к «Кубку метелей» (1907), знаменитой «Глоссолалии» (1917), упоминавшейся уже работе «О художественной прозе» (1919), статье, открывающей коллективный сборник 1930 г. «Как мы пишем», и исследовании «Мастерство Гоголя» (1934).

В предисловии к своей четвертой «симфонии» поэт предлагает технологию чтения своей прозы: «…сначала прочесть, потом рассмотреть структуру, прочесть еще и еще»73, которая, особенно в приложении к метризованным текстам, представляется своего рода подтверждением обязательности параллельного чтения и восприятия прозаического текста.

«Глоссолалия» интересна нам прежде всего как свидетельство особого и вполне осознанного внимания Белого к звуковой стороне речи, что вполне подтверждается паронимической практикой его как прозаика, о чем шла речь выше. Кроме того, в этой «поэме» есть важное признание, предвещающее основные положения статьи «О художественной прозе»: «Эвритмия нас учит ходить – просто, ямбом, хореем, анапестом, дактилем; учит походкою выщербить лики и ритмы провозглашаемых текстов…»74.

Кстати, в приведенной цитате нельзя не обратить внимания на ее собственную подчеркнуто метрическую природу: это цепной анапест с единственным отступлением, которое можно трактовать как усечение стопы или как смену трехсложника на сломе условной строки; в последнем случае корректнее будет говорить не о конкретном метре, а о трехсложниковом типе метризации. Всё это вполне согласуется и с поименованием работы поэмой, и с настойчивым повторением этого поименования в предисловии 1922 г.: «“Глоссолалия” – импровизация на несколько звуковых тем»; «И в это будущее поднимаю свои субъективные образы, не как теорию, а как поэму: поэму о звуке»; «“Глоссолалия” есть звуковая поэма <…> Среди поэм, мною написанных <…> она – наиболее удачная поэма»75. Таким образом, Белый здесь демонстративно декларирует стирание граней не только между стихом и прозой, но и между художественной и нехудожественной разновидностями прозы, что было характерно и для других авторов, активно внедряющих стиховое начало: В. Розанова, В. Хлебникова, В. Шкловского, А. Галунова.

В написанной годом позже основательной работе «О художественной прозе» поэт делает попытку свести все разнообразие комбинаций ударных и безударных слогов в прозе к силлабо-тоническим закономерностям. Для этого ему приходится расширить круг размеров до 24, включая все античные четырехсложники. Однако вполне очевидно, что при таком подходе и параллельном допущении произвольного сочетания стоп метрическим окажется любой фрагмент любого текста, написанного на языке тонического типа. Неслучайно в своих конкретных разборах Белый значительно осторожнее, чем в общетеоретических посылках и выводах: так, анализируя прозу Пушкина, он замечает, что она «явно пульсирует ритмом, имеющим склонность оформиться и закрепиться в чеканности метра». Однако из этой посылки делается затем неожиданный вывод: «она не есть проза», который следом вроде бы вновь опровергается: «умея владеть метром строк, Пушкин встал перед нами прозаиком». В таком нарочитом смешении терминов можно увидеть лишь одну цель: доказать, что проза и поэзия – одно и то же, что Белый и делает в конце статьи, называя прозу сначала «труднейшей», а затем «тончайшей, полно звучнейшей из поэзий» – и это несмотря на то, что «толчками, “ухабами” ритма грешат нам и Гоголь и Пушкин».

Характерно при этом, что оба этих прозаика ставятся в работе рядом, а сама она, как и «поэма о звуке», тоже пронизана метром.

В статье из сборника «Как мы пишем» для нас интереснее всего констатация противоположной интенции, причем применительно к собственному творчеству: говоря о стадиях творческого процесса, Белый отмечает, что на первом этапе «и проза и стихи одинаково выпевались мною, и лишь в последних стадиях вторые метризовались как размеры, а первая осаждалась скорее как своего рода свободный напевный лад или речитатив». Несмотря на то, что следом идет утверждение о важности для прозы внутреннего произношения и интонации, которые автор старается «всеми бренными средствами печатного искусства вложить» в текст, вполне очевидно, что речь идет уже о двух разных искусствах, объединенных лишь «в процессе эмбрионального вынашивания»76.

Наконец, в исследовании «Мастерство Гоголя» Белый критически пересматривает собственную теорию сведения ритма прозы к «киклическому» стиху («я когда-то полагал, что в ней имеет место дактило-хореический ход, что она – подобна гексаметру; статистика слов не подтвердила догадки»77 (о речи Тараса к казакам в «Тарасе Бульбе»)) и предлагает собственную классификацию ритмических ходов, используемых в прозе Гоголя. При этом Белый исходит из посылки, что стопою прозы выступает слово, то есть что метрические цепи, сплошь и рядом встречающиеся в его собственной прозе, фактором ритма не оказываются; о них, скорее, можно сказать, что это «хаос стоп, притягиваемых с натяжкой подчас и к размерам, а они – не звучат напевно (размер не есть ритм прозы)»78. Соответственно, Пушкин-прозаик и Лермонтов рассматриваются теперь как представители тенденции, противостоящей гоголевской: их «повествовательная литература рвалась прочь от песни, чтобы стать «только литературой», в то время как Гоголь подчеркивает лад, ритм, музыку79, выражающиеся не в стихоподобном силлабо-тоническом метре, а в ритме, описываемом Белым с помощью восьми основных «ходов», разнообразных повторов, в том числе и рифменных синтаксических «отставов», то есть инверсий.

Интересно, что в главе «Гоголь и Белый» предлагается смена ориентиров: «симфонии» названы «детским еще перепевом прозы Ницше», дальнейший же опыт собственного символизма – «классом Гоголя». При этом на первом плане оказывается анализ словесной инструментовки, а не метра, о котором лишь упоминается в связи с книгой Иванова-Разумника «Вершины»; соответственно, подводя итоги главы, Белый утверждает, что его проза «возобновляет в XX столетии “школу” Гоголя “в звуке, образе, цветописи и сюжетных моментах”»80.

Таким образом, оказывается, с одной стороны, что Гоголь «сломал в прозе “прозу”» и «превратил ее в “поэзию-прозу”»81, собственные же опыты тотальной метризации Белого оказываются будто бы и не значимыми для структуры его прозы. Скорее всего, такое противопоставление возникло в «Мастерстве» как следствие проверки метрического строения прозы русских классиков и вызванного ею пересмотра тезиса о ее сплошной метричности; в результате собственный опыт Белого словно бы выпал из традиции, и он не стал акцентировать внимания на своем, как выяснилось, безусловном новаторстве.

Тем не менее значение реформы Белого для современников и последователей невозможно переоценить. При этом значимо не только и не столько количество и качество явных подражаний уникальному беловскому стилю, которых и не могло быть много именно в силу их уникальности, сколько общее изменение отношения к статусу стиховых элементов в прозе и к реальным границам двух этих искусств. В этом смысле практически все опыты метризации, чрезвычайно многочисленные и разнообразные в прозе Серебряного века, могут рассматриваться как своего рода рефлексия художественного открытия автора «Петербурга», предложившего использовать метр не для выделения или украшения, а для указания на художественную природу текста вообще.

Именно в таком – функционально не отмеченном и стилистически нейтральном – варианте используют метр в своей прозе многие ведущие прозаики начала века. Причем как в виде значительных по протяженности метрических цепей (А. Ремизов, И. Новиков, Б. Поплавский, И. Шмелев, С. Клычков, Л. Добычин), так и в виде отдельных метрических фрагментов, чаще всего выступающих в зачинах произведений, глав, строф (Е. Замятин, С. Есенин, А. Мариенгоф, О. Мандельштам, В. Набоков). В любом случае это уже не случайные метры русской прозы дихотомического XIX в. и не прозаические имитации стиха, как у Ф. Глинки, А. Вельтмана и Н. Лескова, а именно метризация текста, сознательная или бессознательная, но безусловно мотивированная великим «разрешительным» экспериментом Белого. Даже те из прозаиков, которые старались оттолкнуться от метризации, чаще всего в конце концов либо «проговаривались» (как, например, И. Шмелев в одной из глав «Лета Господнего» или М. Осоргин, Б. Зайцев и В. Катаев в своей поздней прозе), либо вступали в открытую полемику (как В. Набоков в «Даре» или Ильф и Петров), либо просто выбирали другие способы внесения стихового начала в свою прозу – опять-таки, в большинстве своем впервые использованные именно Белым (как это делал «традиционалист» И. Бунин, например).

Свой вариант создания в прозаическом целом напряжения и паузировки, аналогичных стихотворным, разрабатывает в своих мемуарно-эссеистических сочинениях М. Цветаева – тоже под безусловным влиянием метрических поисков А. Белого.

Точно так же обстоит в общих чертах дело и с версейной строфикой «симфоний», безусловно ориентированной в свою очередь на строфическую модель «Заратустры» Ф. Ницше: несмотря на малое количество прямых подражаний82, строфическая проза получает в литературе широчайшее распространение. При этом на нее ориентируются как художники экспериментальной ориентации – В. Хлебников, А. Ремизов, Е. Гуро, А. Добролюбов, В. Каменский, В. Нагорный, А. Веселый, А. Гастев, М. Марьянова, – так и прозаики-традиционалисты: С. Есенин, И. Бунин, С. Клычков, И. Рукавишников, Н. Никитин.

Ряд писателей этого времени вслед за Белым использует версейную строфу в нехудожественных текстах или для выделения с ее помощью лирических или патетических («художественных») фрагментов публицистического или научного текста, чаще всего в сильных его позициях. Таков, например, финал «Очерка о музыке» А. Лосева (1929), начало статьи Г. Федотова «Лицо России», отдельные главы в «Поэме о смерти» Л. Карсавина, шуточное завершение статьи Н. Кульбина «Свободное искусство» (1910).

Еще более сильное воздействие оказал на практику русских прозаиков беловский эксперимент с графической перестройкой текста. Безусловно, именно в подражание ему строит свои сложные и замысловатые графические композиции Б. Пильняк, особенно в романе «Голый год», то же – и у ряда других авторов.

Пионерная роль Белого в освоении русской прозой приемов звуковой инструментовки и жанра прозаической миниатюры не столь очевидна, однако и здесь поиски Белого вписываются в контекст общего для литературы его времени переосмысления границ и взаимоотношений стиха и прозы83.

– 2.2 – Ритмическая структура «Симфоний» Андрея Белого: у истоков новой русской прозаической строфики

Оригинальное, можно сказать даже уникальное, ритмическое своеобразие строения прозы Андрея Белого не раз становилось объектом рассмотрения. Развернутую характеристику ее ритмических особенностей дала в своих ставших классическими работах Лена Силард84; с точки зрения стиховедения наибольший интерес представляет статья Дж. Янечека «Ритм в прозе: особый случай Белого»85.

В общих чертах основные выводы этих работ применительно к ритму как структуре, поддающейся строгому и непротиворечивому описанию, можно суммировать следующим образом: ритм прозы Белого иерархичен и стихоподобен в традиционном понимании этого слова, то есть находит себе соответствие в ритмике силлабо-тонического стихосложения. Недаром сам поэт в своей статье 1919 г. «О художественной прозе» старается стереть грань между прозой и стихом, используя для этого вполне традиционную стиховедческую методику: отыскивает метрические отрезки разной длины в русской классической прозе и делает само их наличие в этой прозе решающим аргументом для утверждения отсутствия границы между двумя основными типами ритмической организации речевого материала86.

Попробуем теперь рассмотреть, из каких компонентов складывается эта иерархия. По аналогии со стихотворной (точнее, силлабо-тонической) речью можно говорить о наличии в прозе метра, звуковой и строфической упорядоченности, графической выделенности отдельных элементов целого; повышенной членимости текста на всех уровнях его организации (того, что Силард называет сегментацией)87. Большинство этих проявлений ориентированности на стих со всей отчетливостью проявится в прозе Белого позднее, однако основы иерархической ритмизации были заложены им уже в «Симфониях».

В их структуре ненормативно дробная членимость (заявляемая автором как следствие ориентации на музыкальные принципы организации текста) на первом плане оказывается особая, нехарактерная для традиционной прозы, строфическая упорядоченность.

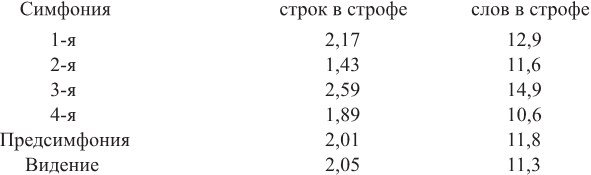

Так, в Первой симфонии 2090 типографских строк88, из которых сложено 965 нумерованных строф (таким образом, средняя длина строфы составляет 2,17 строк). Текст симфонии состоит из вступления, состоящего из 50 строф, и четырех соразмерных частей: первая состоит из 236 строф, вторая – из 235, третья – из 246 и последняя – из 198.

Далее, части разбиты на 171 пронумерованную главку, в каждой из которых от 1 (таких восемь) до 12 строф (таких четыре); кроме того, по одному разу встречаются сверхдлинные (для этого текста) главки – из 13, 25 и 50 (вступление) строф. Самыми распространенными оказались главки, состоящие из четырех строф (их 37), из пяти (таких 29), шести (29) и семи (19).

Понятно, что такое единообразие неизбежно отмечается при первом же взгляде на текст симфонии и автоматически настраивает читателя на особый, сегментированный характер чтения, замедляет сам процесс чтения, предполагает вчитывание в каждый из выделенных элементов целого.

При этом на фоне средней главки (как выяснилось, состоящей из четырех-семи нумерованных строф) особо выделяются однострофные главки – как длинные, будто бы суммирующие несколько строф, например:

1. Скоро призывный рог возвестил о новообъявленной повелительнице этих стран, и вдоль дорог потянулись рыцари на поклон к далекому северному городу,

так и особенно короткие, например:

1. Ударил серебряный колокол (финальная строфа-главка Первой симфонии).

Характерно, что некоторые однострофные главки приобретают характер рефрена, повторяясь по два и более раз, например, строфа-главка:

1. Так проходил год за годом.

Строфы, в свою очередь, состоят в основном из одной или двух строк, средний показатель строчной длины строфы 2, 17 появляется благодаря нескольким длинным строфам.

Практически все нумерованные строфы Первой симфонии состоят из одного абзаца (только одна строфа двухабзацна), большинство из них – из одного предложения (только 352 строфы – чуть более трети – состоят из двух и более предложений). Всё это позволяет говорить о строфике Первой симфонии как версейной89.

В связи с соотношением размеров строфы и предложения необходимо отметить также обилие парцеллированных конструкций. Иногда парцелляция возникает внутри строфы:

2. Блистал далекий Сатурн. Смотрели на небо. Ожидали новой звезды.

3. По отмели шел старичок в белой мантии и с ключом в руке. Луна озаряла его лысину. С ним был незнакомец.

4. Оба были в длинных ризах, повитые бледным блеском. Оживленно болтали. Кивали на восток.

Однако значительно чаще она сопровождается выделением неполных предложений в отдельные строфы:

4. Иногда голубой, атласной ночью над лесными вершинами пролетал запоздалый привет короля.

5. Слишком поздний.

6. Иногда проплывало над башней знакомое туманное облачко.

7. И королевна простирала ему руки.

8. Но равнодушное облачко уходило вдаль.

13. Он пел: «Пропадает звездный свет. Легче грусть.

14. О, рассвет!

15. Пусть сверкает утро дней бездной огней перламутра!

16. О, рассвет!.. Тает мгла!..

17. Вот была и нет ее… Но знают все о ней.

18. Над ней нежно-звездный свет святых!»

6. А кругом была тишина.

7. Поник головою король. Черные кудри пали на мраморный лоб.

8. Слушал тишину.

9. Испугался. Забыл слова покойника. Убежал с королевой из этих стран.

6. Беззвучно смеялся Риза каменным лицом, устремляя вдаль стеклянные очи… Взметывал плащ свой в небеса и пускал его по ветру…

7. Исчезал, пронизанный солнцем.

4. Этого ты не понял. Разрушил нашу дружбу, чистую, как лилия…

5. Белую…

6. Мне горько и тяжело…»

В одном случае встречается даже демонстративный разрыв на две соседние строфы знаменательного слова (правда, не сопровождающийся парцелляцией):

19. И подхватывали: «Да пылает утро дней бездной огней перламутро-… 20. -вых…»

Перечисленные примеры несомненно представляют собой факты умышленного нарушения автором континуального течения речи, создания ее дискретности – своего рода «негативного» ритма повествования. Ему в тексте противопоставлен ритм позитивный, создающийся с помощью традиционных ритмообразующих факторов – прежде всего, всякого рода повторов, носящих в прозе Белого, как уже отмечалось, сквозной и многоуровневый характер.

Так, можно говорить о сквозных темах и мотивах (что непосредственно связано с ориентацией писателя на музыкальный симфонизм), о повторе персонажей (например, несколько раз появляющихся в симфонии женщин в черном).

Достаточно часто повторяются в Первой симфонии целые фрагменты текста, иногда разделенные расстоянием в несколько страниц, например:

1. Здесь обитало счастье, юное, как первый снег, легкое, как сон волны.

2. Белое.

1. Здесь обитало счастье, юное, как первый снег, легкое, как сон волны.

2. Белое.

Подобные повторы нередко маркируют сильные позиции текста, например концы главок:

7. Таков был старый дворецкий.

7. Таков был старый дворецкий.

Возможен также полный повтор рефренной строфы-главки:

1. Так проходил год за годом.

1. Так проходил год за годом.

В ряде случаев такой дистантный повтор сопровождается небольшими лексическими изменениями текста:

3. Королева плакала.

4. Слезы ее, как жемчуг, катились по бледным щекам.

5. Катились по бледным щекам.

3. Король плакал.

4. Слезы его, как жемчуг, катились по бледным щекам.

5. Катились по бледным щекам.

Нередко повторяющиеся фрагменты располагаются в тексте неподалеку друг от друга, внутри одной главки или в двух соседствующих главках:

1. Он им шептал: «Белые дети!..» И его голос грустно дрожал.

2. «Белые дети… Мы не умрем, но изменимся вскоре, во мгновение ока, лишь только взойдет солнце.

3. Уже заря…

4. Белые дети!..»

46. Глубоким лирным голосом кентавр кричал мне, что с холма увидел розовое небо…

47. …Что оттуда виден рассвет…

48. Так кричал мне кентавр Буцентавр лирным голосом, промчавшись как вихрь мимо меня.

49. …И понесся вдаль безумный кентавр, крича, что он с холма видел розовое небо… 50. …Что оттуда виден рассвет…

1. Пляски и песни любимые продолжал чародей: «О цветы мои, чистые, как кристалл! Серебристые!

2. Вы – утро дней…

3. Золотые, благовонные, не простые – червонно-сонные, лучистые, как кристалл, чистые.

4. Вы – утро дней».

2. Он пробудился на заре. Сонный взошел на вершину. Ударил в серебряный колокол.

3. Это был знак того, что с востока уже блеснула звезда Утренница.

4. Денница…

1. Ударил серебряный колокол.

Иногда повторяющиеся фрагменты окаймляют главку, создавая кольцевую композицию:

1. Пропели молитву. Сосны, обвеваемые сном, шумели о высших целях.

2. В сосновых чащах была жуткая дремота. У ручья, на лесной одинокой поляне росли голубые цветы.

3. Козлоподобный пастух, Павлуша, сторожил лесное стадо.

4. Он выслушал длинными ушами призыв к бриллиантовым звездам. Надменно фыркнул и забренчал на струне песню негодяев.

5. Не мог заглушить голоса правды Павлуша и погнал свое стадо в дебри козлованья.

6. Сосны, обвеваемые сном, шумели о высших целях.

Особый случай – повторы-«эхо», когда последующая строфа представляет собой буквальный (в редких случаях вариативный) повтор последних слов предыдущей:

3. Освещенный красным огнем очага, заговорил король беспросветною ночью: «Сын мой, отвори окно той, что стучится ко мне. Дай подышать мне весною!

4. Весною…»

3. А на улицах бродили одни тени, да и то лишь весною.

4. Лишь весною.

3. Да леса качались, да леса шумели. Леса шумели.

4. Шумели.

4. И показалось молодой королевне, что она – одинокая.

5. Одинокая.

3. Видел я башню. Там сидит твоя внучка, красавица королевна – одинокий, северный цветок…

4. Одинокий, северный цветок…»

Примеры вариативного повтора:

9. И не знал прохожий, что было, но понял, что – ночь.

10. Беспросветная ночь…

2. И уж не пела она, королевна, – белая лилия на красном атласе!..

3. Белая лилия!..

5. А кругом веселились колдуньи и утешали друг друга: «Посмотрите: старик ликует!

6. Он ликует, ликует!..»

5. Тут она бродила, раздвигая стебли зыбких камышей, а по ту сторону канала над камышами бывал матово-желтый закат.

6. Закат над камышами!

Можно отметить также такой распространенный в художественной речи тип повтора, как анафора. В Первой симфонии 143 предложения начинаются с «эпического» «И» (из них только 36 – внутри абзаца, остальные – в начале и предложения, и строфы), еще 40 – с «А»; по нескольку раз встречается анафория на «он», «она», «уже», «безмолвно/безмолвные».

Анафорическую функцию берет на себя в симфонии также многоточие, с которого начинается двенадцать строф; в эпифорической позиции этот знак оказывается 176 раз. Интересно, что дважды в симфонии используется «нулевая» строфа, состоящая только из многоточия.

Важную ритмообразующую роль, безусловно, играет и обязательная нумерация строф (как уже говорилось, без номера в симфонии (и то, скорее всего, из-за описки автора) оказался лишь один абзац).

Наконец, стихоподобные элементы в структуре симфонии – то есть тоже повторы, но традиционно связываемые именно с силлабо-тоническим стихом. Прежде всего, это метр, в Первой симфонии появляющийся достаточно редко и преимущественно в коротких строфах, например:

3. Виднелись лысые холмы, усеянные пнями.

4. Еще водились козлоногие в лесу.

2. Этим утром видели скелета.

и т. д.

Встречается в тексте симфонии и рифма, «внезапно и непринужденно врывающаяся в прозаическое движение», присутствие которой в Первой отмечал Э. Метнер, противопоставляя в этом смысле избегающей рифмоподобных созвучий Второй90. Чаще всего рифма возникает у Белого в речи персонажей:

7. Не смущайся нашим пиром запоздалым… Разгорайся над лесочком огонечком, ярко-алым…»

4. С жаждой дня у огня среди мглы фавны, колдуньи, козлы, возликуем.

5. В пляске, равны, танец славный протанцуем среди мглы!.. Козлы!..

6. Фавны!

1. Выходил проклятый дворецкий, гостей встречая.

2. Горбатый, весь сгибаясь, разводил он руками и говорил, улыбаясь…

3. И такие слова раздавались: «Здравствуйте, господа!.. Ведь вы собирались сюда для козловачка, примерного, для козловачка?

4. В сети изловим легковерного, как пауки… Хи, хи, хи… в сети!.. Не так ли, дети?

5. Дети ужаса серного…»

7. Я знаю – мы увидимся… Время нас не забудет!

8. Где же это будет?»

9. Так он предавался мечтам, а струи в печали шептали: «Это будет не здесь, а там…»

Нередко рифмующиеся фрагменты к тому же еще и повторяются:

1. Пляски и песни любимые продолжал чародей: «О цветы мои, чистые, как кристалл! Серебристые!

2. Вы – утро дней…

3. Золотые, благовонные, не простые – червонно-сонные, лучистые, как кристалл, чистые.

4. Вы – утро дней».

Звуковые повторы встречаются также в других местах строки (нередко вместе с лексическими повторами):

1. Бледным утром на горизонте разливались влажные, желтые краски. Горизонт бывал завален синими глыбами.

2. Громоздили глыбу на глыбу. Выводили узоры и строили дворцы.

3. Громыхали огненные зигзаги в синих тучах.

1. Вдоль матово-желтого горизонта пошли дымно-синие громады.

2. Громоздили громаду на громаду. Выводили узоры и строили дворцы.

3. Громыхали огненные зигзаги в синих тучах.

Если говорить о других симфониях Белого, то необходимо отметить, что и там можно обнаружить достаточно выразительные стихоподобные повторы. Так, во Второй симфонии встречаются ощутимые метрические фрагменты:

5. Поднимал бобровый воротник.

7. Раздавались мстительные крики.

Кроме того, на внешнее сходство со стихотворной речью указывают также строфы, начинающиеся не с прописной, как в других текстах, а со строчной буквы, что говорит об еще меньшей самостоятельности строф (правда, таких строф в этой симфонии всего четыре; во всех случаях их появление в тексте связано с разрывом сложных синтаксических конструкций, перед сочинительными союзами. Например:

9. И когда вспыхнувший аскет был готов обрушиться на дерзкого батюшку, сверкая черными бриллиантами глаз, —

10. тогда батюшка нисколько не испугался, но снял очки и внимательно рассматривал аскета.

Достаточно часто встречается здесь и анафора:

6. И опять, и опять под яблоней сидела монашка, судорожно сжимая четки.

7. И опять, и опять хохотала красная зорька, посылая ветерок на яблоньку…

8. И опять обсыпала яблоня монашку белыми цветами забвения…;

можно обнаружить буквальный повтор строфы, дважды цитируется (как своего рода рефрен) одно и то же стихотворение Фета. Встречается и рифмоидное созвучие соседних строк-строф:

8. Заглядывали в окна и на чужие дворы. И сверкали очами.

9. Трубы выли. Ворота домов скрипели. Обнаженные дерева свистели, скрежеща ветвями.

10. Млечный Путь спускался ниже, чем следует. Белым туманом свисал над их головами.

В Третьей симфонии Белый отказывается от нумерации строф, зато теперь каждая из трех частей делится на нумерованные римскими цифрами главы, состоящие из соразмерных ненумерованных главок. Контрастно выделяется на этом фоне глава XIV второй части, состоящая в основном из «больших», не версейных строф.

С другой стороны, в Третьей симфонии во множестве появляются стихотворные цитаты.

Наконец, Четвертая симфония намечает дальнейший дрейф поэта к более традиционной и монолитной прозе: здесь появляются заглавия глав, исчезают номера главок, увеличивается количество больших строф, чередующихся с малыми. В то же время здесь, как и в Третьей, достаточно часто вводятся в прозаическое целое стихотворные цитаты, а также своего рода «квазистихи» – графически выделяющиеся из общего прозаического монолита фрагменты текста, дополнительно отделенные от соседних строф пробелами, причем в них вперемежку с версейной используется сверхкраткая строка, а строки в таких фрагментах нередко начинаются со строчной буквы:

Ах, да нет:

то не была на ней снежная шапка —

то атласный клобук воздушной матери-игуменьи с вуалью дней, свеянной в былое;

и совсем то не был любовный жезл, а ледяной властный посох, чтобы не оступилась она в стремнину,

и не слезы,

а ледяные четки, стрекотавшие в прошлое холодным, холодным градом.

Как из оболока дней,

так из оболока метелей она выплывала серебряной туфелькой, как месяцем из тучки, как дитей из колыбели,

как душой из времени.

Так шелка ее миллионами мгновений снежились,

слетали;

из них на свободу просилась душа ее, деточка.

Часто иллюзию стиха в таких фрагментах поддерживает также рифма:

Бедный житель земли: где найдешь ты святую обитель?

В даль иди,

золотую,

ей, ей внемли.

Замкнулся круг.

Милый друг, спаси от мук совести —

от длинной стези могилы.

И внимала старинной повести. И закрыла лик.

В этот миг возник друг чудесный и старый.

Сказал:

«Проснись» —

указал на высь, на небесный луч —

на его золотые пожары.

При этом рифмовка может носить предельно неупорядоченный характер:

Довольно.

Скоро она в жизнь монастырскую канет, устанет.

Она говорила подруге: «Пора.

Потому что все пройдет.

И все воскреснет».

Невольно —

вьюге очами сверкнула, блеснула, потому что в окне из-под окна стая серебряных нитей плеснула крыльями; с криком метнулись хохолки снеговые, улетали прочь быстро, шумно, ликующе.

И она говорила в метельном, атласом бушующем платье, и в пурге складок лебедь – поясное зеркальце – казался ледяным осколком, когда, играя цепочкой, она брызгала им.

И сквозные пуговицы, как тонкие ледяные раковины, хрустящие под ногами, блеснули хрусталем.

Прыгнула вьюга: стала разматывать клубки – сугробы: и парчовые нити зазмеились в окна серебром.

Разметались по воздуху лилии, снеговые трубы, полные трубом, и рвались зычными лохмотьями.

Прыгнула к ней подруга: стала обнимать ее атласные колени: и воздушный цвет опылил ее головку снежком.

Это взлетела над ней серебряная шаль красавицы на воздушно обвисших кружевом руках и легла ей на встревоженную головку.

Невольно

подруга в коленях ее головой шуршала, точно в метельном холме из сребра.

И шептала: «Пора —

вьюга метет, он идет».

Иногда со строчной буквы начинаются в Четвертой симфонии новые главки:

И в пурге шелков взошел на щеки румянец; и то любезно отвечала мужчинам, то любовные строки читала как бы небрежно, —

но вверх, вверх —

к месячной стремнине, к ее сиявшей, как месяц, глубине из-под атласов, взвеянных над ней клокочущих снегом дней, —

вверх она уплывала.

Все названные приемы поэт впоследствии будет активно использовать в своей прозе разных жанров; более всего, однако, этот опыт скажется в построение прихотливого ритмического целого романа «Петербург», где различные способы создания стихоподобия используются на протяжении всего текста принципиально бессистемно.

Интересно, что в ранних «подготовительных» к симфониям текстах указанная упорядоченность значительно сильнее. Так «Предсимфония» 1899 г. более, чем собственно симфонии, ориентирована на библейский стих: нумерованные строфы здесь меньше, соразмернее, анафоры используются регулярнее. Еще виднее это в «лирическом отрывке в прозе» 1900 г. «Видение», состоящем из 19 нумерованных строк-строф, из которых 17 – двустрочны, десять начинаются с «библейского» «И», одна – со строчной буквы.

Необходимо еще раз заметить, что наиболее стабильным ритмообразующим средством всех четырех симфоний оказывается необычная для прозы версейность, упорядоченность строчного и словесного объема строф:

И последнее. Если попытаться обнаружить предшественников Белого в области строфического преобразования прозы, то и тут вслед за Л. Силард прежде всего приходится назвать Ницше и его русских переводчиков.

Напомним, что в 1895 г. В. Буренин включил в книгу «Голубые звуки и белые поэмы» три небольших повествовательных прозаических текста («поэмы» «Мавританка» (разбитая на малые нумерованные соразмерные строфы), «Олаф и Эстрильда» и «Эмир и его конь», сегментированные на соразмерные же, хотя не пронумерованные, миниглавки).

Среди других пародий и подражаний строфически дисциплинированным симфониям можно назвать также рецензию Блока на Вторую симфонию (1903), которая была опубликована в «Новом пути»91, а также поэму П. Флоренского «Святой Владимир» (после 1904) и пародию В. Ходасевича «Московская симфония (Пятая, перепевная) (ок. 1907).

Вслед за Белым к версейной организации прозы обращаются В. Хлебникова («Зверинец» (1909) и другие миниатюры), В. Каменский («Землянка», 1909), Л. Андреев (в рассказе «Три ночи. Сон», напечатан в 1914 г.), Ф. Платов (книги 1915–1916 гг.), К. Вагинов (проза 1922 г. «Монастырь господа нашего Аполлона» и «Звезда Вифлеема»), М. Кузмин («Айва разделана на золотые…» (конец 1920-х), Вяч. Иванов («Повесть о Светомире Царевиче»), Д. Хармс («Связь» и «Пять неоконченных повествований», 1937); список заведомо неполон.

Таким образом, эксперименты Белого со строфической перестройкой прозаического монолита оказываются не только уникальными по смелости и интересными сами по себе, но и вполне продуктивными для дальнейшей традиции.

– 2.3 – Ритм в философско-эстетических исканиях Андрея Белого и в «Истории становления самосознающей души»

Ритм – одна из самых важных и одновременно самая трудно определяемая (прежде всего, в силу своей изменяемости во времени) философская и эстетическая категория в мире Белого. Кроме монографии 1929 г., прямо названной «Ритм как диалектика и “Медный всадник”», и ряда статей рубежа 1910–1920-х гг., специально посвященных проблеме ритма («О художественной прозе»‚ «О ритме»)‚ и изданных при жизни автора, известен еще значительный ряд работ Белого, посвященных этой проблеме и тоже созданных в большинстве своем в это же время92. Наконец, ритм занимает важное место в концептуальной статье Белого «Почему я стал символистом» (1928) и его антропософском трактате «История становления самосознающей души»).

Надо сказать, что понятие «ритм» принадлежит к числу наиболее общих в европейской (в том числе и русской) культуре. Причем степень его универсальности такова, что в разные эпохи различные авторы давали ему не просто разные, а порой и серьезно противоречащие одна другой трактовки.

Известно, что «ритм» был одной из первых эстетических категорий античной эстетики93. В то же время, с другой стороны, «ритм» нередко выступает и как общефилософское понятие, обозначающее упорядоченность явлений, в первую очередь – материальных. Особенно контрастно два этих понимания ритма – условно говоря, узкое (эстетическое) и широкое (философское) – можно наблюдать в заочном диалоге Гегеля и Шеллинга: для Гегеля ритм – одна из важнейших категорий в его «Эстетике», Шеллинг же подразумевает под ритмом упорядоченность элементов мира вообще:

С общей точки зрения ритм, вообще говоря, есть превращение последовательности, которая сама по себе ничего не означает, в значащую. Простая последовательность, как таковая, носит характер случайности. Превращение случайной последовательности в необходимость = ритму, через который целое больше не подчиняется времени, но заключает его «в самом себе»…94.

…он в этом смысле есть не что иное, как периодическое членение однородного, благодаря которому единообразие последнего связывается с многоразличием, а потому единство – со множеством. <…> Ритм принадлежит к удивительнейшим тайнам природы и искусства, и, как кажется, никакое другое изобретение не было более непосредственно внушено человеку самой природой95.

В русскую культуру понятие «ритм» приходит довольно поздно. Мы не обнаруживаем его ни в ранних русских грамматиках, ни в словарях. Так, в «Грамматике словенской» Лаврентия Зизания речь идет только о конкретных стихотворных метрах (гексаметре, ямбе и т. д.), а в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого – «о краткой и долгой мере» слога96. Нет понятия «ритм» ни в русской риторике XVII в., ни в скрупулезнейшем трехтомном «Словаре древней и новой поэзии» (1821) Н. Остолопова.

Однако нет никакого сомнения, что само слово «ритм», равно как и соответствующее ему понятие, было в России в ходу, причем прежде всего – в его узком, практическом значении. Так, в переведенном П. П. Барсовым «Танцовальном словаре» Шарля Копмана (М., 1790) содержится следующая статья:

«Rуtmіquе. РиΘмик». Сим именем Древние называли одну науку [,] в которой рассуждаемо было о движениях; каким образом должно их располагать для возбуждения или укрощения, для умножения или уменьшения страстей. Сие имя так же приписывают авторы древнему Греческому танцу, которой почти соответствует нынешним нашим балетам97.

Характерной выглядит в статье Копмана-Барсова апелляция к «Древним», то есть опять-таки к опыту античной мысли.

Обратим внимание, что само слово «ритм» пишется здесь по-русски через фиту, что в свое время порождало смешение двух этимологически близких понятий «ритм» и «рифма». Так, Симеон Полоцкий назвал свой первый сборник стихотворений Рифмологион, или Стихослов; с точки зрения этимологии, понятно, что первая часть латинского варианта означает не то, что мы понимаем сейчас под рифмой, а именно «стих», то есть «ритмическую речь». Интересно, что уже как безусловный архаизм такое смешение встречается в конце девятнадцатого века у церковного ученого Олесницкого; его статья названа «Рифм и метр в ветхозаветной поэзии»98.

Очевидно, первое теоретическое определение ритма находим в Новом английско-российском словаре, составленном по английским словарям Джонсона, Еберса и Робинета Н. Ф. Грамматиным и М. А. Паренаго, в третьем томе которого содержится краткое обобщение: «Ритм – мерность, течение, складность, плавность»99.

Затем понятие «ритм» появляется и в общих русских словарях. Так, Словарь церковно-славянского и русского языка 1847 г. разводит все еще пишущиеся через одну согласную, но уже «разнополые» «рифм» и «рифму» как свойства двух разных искусств – музыки и поэзии: «РИѲМА, ы, с. ж. Однозвучіе конечныхь въ стихахъ слоговъ»; «РИѲМЪ, а, с. м. Муз. мѣрное расположеніе музыкальныхъ формъ, фигуръ»100. Отметим при этом, что ритм здесь рассматривается исключительно как музыкальный термин.

Но в «Настольном словаре для справок по всем отраслям знания» 1863–1864 гг. ритм уже трактуется как понятие, общее для двух этих искусств:

Ритм, в поэзии и риторике тоже, что размер, ровное, кадансированное падение стиха или фразы. – Р. в музыке, тактовое распределение особого рода; тот же размер в небольшом виде, как такт в малом. Такт (см. это сл.) распределяет несколько нот различной продолжительности, в ровные, но малые отделы; р. напротив распределяет эти же такты в большие отдѣлы. Такт бывает в 4/4, 3/4, 2/8 и т. д.; р. в 2, 3, 4, 6 и т. д. тактов; мелодия без р. также непонятна, как речь, без знаков препинания; но с другой стороны не следует писать музыку с слишком правильным р., иначе она становится монотонной, похожей на кадриль или военный марш; р. необходимо по возможности разнообразить101.

Наконец, «Толковый словарь» Даля дает еще более общее широкое определение ритма – как всякой меры в музыке и поэзии: «Ритм – м. греч. мера, в музыке или в поэзии; мерное ударенье, протяжка голосом, распев»102.

Надо сказать, такой музыкальный «крен» большинства словарей прежде всего связан с тем, что теорию ритма в России начали разрабатывать именно музыковеды и музыканты-практики, заимствовавшие это понятие у своих западных коллег. Так, В. Одоевский пишет о единстве ритма в лирической песне103, а известный скрипач и композитор, директор Придворной певческой капеллы и автор музыки гимна «Боже, Царя храни» Алексей Федорович Львов выпускает в 1858 г. специальный трактат «О свободном или несимметричном ритме»104; словосочетание, вынесенное в заглавие, характеризует, по мнению Львова, национальную специфику старинной русской духовной музыки. По авторитетному мнению В. Холоповой, идеи Львова были «исключительно популярны»: цитаты из его трактата «постепенно становились настоящей русской ученой традицией (прежде всего в трудах по истории и теории русского церковного пения), а влияние на практику было прямым и непосредственным»105.

Характерно, что за два года до появления трактата Львова, в 1856 г., в русской музыкальной периодике разгорелась полемика о ритме в связи с оперой Даргомыжского «Русалка»; отвечая на фельетон Ростиславлева, композитор и музыкальный критик А. Серов выступает со статьей «Ритм, как спорное слово», в которой приводит в качестве доказательств правомерности своего понимания этого термина пространную подборку цитат из книг и статей немецких и французских критиков и музыковедов106. Еще за несколько лет до этого появилась статья музыкального критика, автора первой в истории книги о Моцарте А. Д. Улыбышева (1794–1858) с характерным названием «Отсутствие ритма в музыке»107, в которой автор подверг критике современных ему композиторов, утративших, по его мнению, идеальные качества моцартовской музыки и в первую очередь именно ритмичность.

Вслед за музыковедами понятие «ритм» начинают использовать в своих книгах отечественные ученые-естественники, прежде всего биологи, физиологи, психологи и медики. Вторая по счету после трактата Львова русская книга о ритме (если судить по названию) – исследование Петра Евгеньевича Астафьева (1846–1893) «Понятие психического ритма, как научное основание психологии полов» (М., 1882);

затем появляются брошюры академика В. М. Бахтерева «О ритмических судорогах и авматических движениях истеричных» (СПб., 1901); и Н. Е. Введенского «Об изменениях дыхательного ритма при раздражении блуждающего нерва электрическими токами различной частоты» (СПб., 1889) и т. д., и т. п.

Примерно в это же время появляются и первые филологические работы, в которых активно используется понятие «ритм»: «О синтагмах в древней греческой комедии»108 и «Ритмика художественной речи и ее психологические основания» (1906) Ф. Ф. Зелинского, «Несколько слов о ритмическом строе Пиндаровых од» В. А. Грингмута (1851–1907), «О русском народном стихосложении» (СПб., 1896–1897) и «Введение в науку о славянском стихосложении» Ф. Е. Корша (СПб., 1907) и т. д.

В результате подобного интереса к ритму в филологических исследованиях русские словари конца XIX в. – начала XX вв. последовательно дают теперь развернутые аналитические определения ритма, вполне соответствующие состоянию научной филологической ритмологии того времени; большинство из этих определений и характеристик сохраняет свое значение до наших дней.

Так, словарь Брокгауза отдельной статьи о ритме не дает, однако отсылает читателя к обстоятельной статье А. Горнфельда и Е. Ляцкого «Стихосложение», которая, в свою очередь, характеризуется составительской пометой «(в дополнение к ст. Метрика)».

Автор же последней А. Деревицкий сосредотачивает свое внимание в основном на теории и истории стихосложения, давая такое определение описываемой им отрасли науки: «Метрика исследует законы ритма в их применении к звукам человеческой речи, и составляет часть ритмики, имеющей своим предметом общее применение этих законов»109.

В отличие от Брокгауза, «Энциклопедический словарь Гранат» обращает внимание в первую очередь на искусствоведческий смысл термина, но дает и широкое определение ритма:

Ритм 1) в музыке то же, что размер. 2) Р. (греч. «течение»), в общ. значении, всякое закономерное движение, слагающееся из правильного чередования сильных и слабых моментов. В поэзии Р-ом назыв. правильн. чередование элементов неодинакового свойства, которыми в антич. поэзии служили долгие и короткие слоги, в новейш. – слоги ударяемые и неударяемые. В 1-ом случае Р. назыв. квантитирующим или количественным, во 2-м – акцентуирующим. Р., представляющ. повышение от слабого момента к сильному, назыв. восходящим. Представляющ. обратное движение, Р. наз. нисходящим. Краткие или неударяемые слоги, при произношении котор. голос повышается, назыв. арсисом (повышением); долгие или ударяемые, произносимые пониженн. голосом, назыв. тезисом (понижением). Соединение в одну ритмич. единицу нескольк. слогов, представляющ. изв. чередование арсиса и тезиса, назыв. стопою или тактом, a от соединения нескольких тактов получается стих (1900. Т. 7. Стб. 3265).

Наконец, Сергей Бобров в обстоятельной концептуальной статье для «Словаря литературных терминов» 1925 г. тоже идет от общего понимания ритма к конкретному стиховедческому как его частному проявлению:

РИТМ представляет собою непрерывное возвращение эффектативных феноменов через ощутительно равновеликие промежутки. Очевидно, что для суждения о ритме необходимо подразделить ритмические явления на: 1) явления временного ритма и 2) явления ритма пространственного. Дальнейшим подразделением будет: а) те, вне нас существующие явления, которые вызывают в нас представление о существующем и воспринимаемом ритме, т. е. ритм объективный, и б) специальная, заложенная в нашем воспринимающем аппарате система восприятия ритмических явлений, видоизменяющая, модулирующая то, что мы воспринимаем, создавая этим субъективный ритм. Все физиологические ритмы (дыхательный, сердечный, походки, работы и пр.) не являются основанием ритма интенсивного, ритма артистического и могут лишь совпадать с ним или сопровождать его. Специальные обследования показали, что основанием интенсивного ритма является исключительно внимание; физиологические ритмы (исключая перифериальные) обычно приспособляются к артистическому: маршировка под музыку и пр.; в таком случае приспособляющийся ритм входит, как образующая, в сложный ритм, получающийся при этом. Ощутительный и легко выделяемый ритм есть ритм временной, легко улавливаемый и отсчитываемый вниманием; очевидно, что ритм пространственный является физиологической модификацией временного; для воспринимающего нашего аппарата нет различия между тем и другим. Наиболее эффектными являются ритмы, где временное и пространственное начало объединены, как в танце. Детские песенки под хоровод и «считалки» представляют собою обычный голый ритм, снабженный рядом легко ритмующих фонем, которые могут и не образовывать слов. В разговорной речи встречаемся лишь с элементами ритма; ораторская речь далее дает уже более ритмизованный материал. Греческий оратор помогал себе флейтой, на митинге простолюдин, говоря, мерным движением вытянутой руки «рубит» воздух, создавая ритмическую канву своей речи. Жорес, ораторствуя, в патетических местах отбивал ритм короткими сухими ударами по кафедре. Ритмический эффект характеризуется рядом специальных физиологических особенностей: сильно выделенный ритм, резко задевающий внимание, затрагивает слушающего: по телу пробегает легкий холод и дрожь, начиная с головы и волос. Как в речи, так и в стихе вообще, говорящий или читающий стремится замять (sic!, то есть занять. – Ю. О.) ритмическими сегментами своего речевого материала одинакие промежутки времени. В разговорной речи таким сегментом является слово: короткие слова растягиваются, длинные произносятся скороговоркой. В стихе ритмическим элементом является стопа, определение которой основывается именно на ее изохронизме110.

Однако параллельно перечисленным выше позитивистским в своей основе конкретным трактовкам ритма как принципа организации вербальной и музыкальной речи на рубеже веков в России появляются переводы ряда принципиально важных сочинений о ритме, опирающихся на широкое, обобщенно-философское его понимание. Прежде всего, это книга выдающегося немецкого экономиста, автора многочисленных трудов по истории первобытной культуры, народного хозяйства и рабочего движения Карла Бюхера (1874–1930) «Работа и ритм. Рабочие песни, их происхождение и экономическое значение» («Arbeit und Rhythmus»), выдержавшая на родине ученого шесть, а в России – два издания (СПб., 1899 и М., 1923). По мнению Бюхера, ритм «вытекает из внутреннего строения тела и из технических условий исполнения работы, то есть следует сам собою из применения экономического принципа к человеческой деятельности»111, а следовательно – корни музыкального и поэтического ритма лежат всецело в рабочем ритме112. Эти идеи получили огромную поддержку как в марксистской среде (см. отклик Г. Плеханова в статье «Письма без адреса. Искусство у первобытных народов» (1899), так и среди симпатизирующей рабочему движению левой художественной интеллигенции.

Другой книгой, вызвавшей огромный интерес у современников, стал курс лекций Эмиля Жака-Далькроза («пророка ритма», как его называли современники; 1865–1950) «Ритм, его воспитательное значение для жизни и для искусства», также выдержавший ряд изданий в русском переводе113. Как это нередко случается, книга популярного французского педагога, посвященная вполне конкретной проблеме – ритмического воспитания детей, прежде всего, обучающихся музыке – была воспринята как универсальный рецепт всеобщего усовершенствования.

Однако нельзя сказать, что Далькроз был совсем ни при чем: некоторые положения его лекций действительно носят характер универсальных рекомендаций и обобщений. Так, он пишет: «Мы раскрыли физическую природу ритма: ритм есть движение материи, логически и пропорционально распределенное во времени и пространстве»114. А завершается книга еще более претенциозным обобщением:

Существование камня и палки еще не может быть названо жизнью. Жить – значит превращать все впечатления внешнего мира в представления и поступки, подымать их на уровень понятий и законов. Наше призвание – быть не полюсом, к которому направляются все явления, а действующим лицом, которое участвует своими нервами и умом в биении целого. Тогда звук станетъ воплощением ритма, а ритм воплощением звука. Но для того, чтобы люди поняли это, мы должны им объяснить, что это связано между собой, и поэтому сначала остановиться на исследовании сущности ритма, того ритма, которым будет обладать наше тело, когда наши мускулы передадут нашему сокровенному я ощущения во времени и в пространстве115.

В этой атмосфере всеобщего и при этом разнонаправленного интереса к ритму и формируется как ритмолог Андрей Белый. Эволюция его взглядов на ритм неоднократно становилась предметом научной рефлексии: назовем в первую очередь статью М. Гаспарова, выделяющего два основных этапа понимания Белым ритма – метрический и мелодический. С точки зрения ученого, на первом поэт-теоретик точен в своем словоупотреблении, на втором – скорее метафоричен116. С ним полемизирует Х. Шталь117; Гаспарову возражает также В. Фещенко, который выделяет пять этапов, первые три из которых совпадают с первым периодом по Гаспарову, а два следующих (ритм как ритмический жест, связанный со смыслом, и ритм как мелодия) – по сути дела, со вторым118. Не вступая в полемику с этими авторами, ограничимся здесь только рядом конкретных наблюдений, опирающихся на конкретные высказывания самого поэта-философа.

Так, уже в статье 1909 г. «Пророк безличия» (вошла в «Арабески» (1911)) Белый пишет про стиль Пшибышевского:

Здесь все – случайные ассоциации, пятна света на сетчатке, смещающие предметы с своих мест, так что действительность начинает кружиться в ритмическом танце; точно в четыре стены нашего кабинета проструилась музыка – и топит: море звуков – потоп музыки; поток бессознательного у Пшибышевского, всегда единообразен: это поток любви, поток стихийной жизни, так что ритм ее (ритм жизни) для него ритм музыки; и мелодия этого ритма строит жизнь119.

И далее упоминает еще одного чрезвычайно авторитетного для себя писателя-мыслителя:

Видя распадение личности на бессознательное (ритм жизни) и пустое (форма, образ), Ницше призывал нас к новому соединению: призывал нас одинаково бороться с безличной сущностью рода и с мертвым ликом культурного человека: к герою призывал Ницше120.

Здесь, как видим, ритм выступает у Белого в это время прежде всего как стихийный, бессознательный ритм жизни. С другой стороны, в «Луге зеленом» Белый понимает ритм и в узком традиционном смысле как музыкальный ритм и ритм стихов, и в широком метафорическом – как ритм жизни и жизненный ритм.

В 1910 г. выходит в свет знаменитый сборник статей Белого «Символизм», включающий среди других статьи «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба» и «Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре», заложившие, как принято считать, основы научного стиховедения в России.

Первая из них открывается определением: «Называя ритмом некоторое единство в сумме отступлений от данной метрической схемы, мы получаем возможность классифицировать формы отступлений»121. Эта процедура позволяет Белому найти путь к описанию индивидуальных особенностей ритмического строения отдельных стихотворений и авторских вариантов общеизвестных силлабо-тонических размеров. При этом метр выступает как абстрактная схема, а ритм – как ее реальное воплощение. Таким образом, в названных статьях Белый по сути дела конституирует узкое, строго стиховедческое понимание ритма в его неразрывной парной взаимосвязи с метром; как парные эти понятия и сейчас продолжают трактоваться в аналогичном беловскому понимании в современной науке о стихе. Характерно, что и в других статьях этого сборника ритм чаще всего понимается как музыкальный или стихотворный. То есть в общем и целом в своей ранней теории ритма Белый внешне вполне традиционен, причем именно в эти годы он закладывает основы конкретного стиховедческого понимания ритма и метра.

Перелом во взглядах на ритм происходит, как справедливо отметили Лавров и Гречишкин, под влиянием антропософии Штeйнера:

10 мая 1917 г. А. Белый на квартире Б. П. Григорова, главы московских антропософов, выступил с обоснованием этого взгляда: «Мой доклад у Григоровых “Теория знания Штейнера и ритм” (говорю 4 часа)»; …теперь он уже не удовлетворяется изучением «морфологии» ритма, но стремится ввести «ритм» в круг своих философских воззрений этого времени. Стихотворный ритм становится у А. Белого эманацией некоего «ритма» вселенского «ритма» – субстанций поэтического творчества. Такой взгляд на стихотворный ритм сквозь призму религиозно-философских универсалий, в частности, послужил основанием для утверждения единой природы ритма стиха и ритма прозы и, соответственно, единства методов их изучения («О художественной прозе»). Рядом с интересом к «морфологии» ритма возникает проблема «физиологии» стихотворной строки. Основной тезис: «Огромной жизнью пульсирует смысл внутри признанных метров; определяют ее, как жизнь ритма», «ритм в своем жесте обыкновенно следует содержанию» – приводит к задаче уловить «движение» ритма и аргументировать необходимую связь этого «движения» («жеста») со «смыслом» <…>.

Ритм не есть отношение ударяемых и неударяемых стоп; ритм не есть отношение строк или строф в динамическом их напряжении; он есть: отношение динамической линии, нарисованной строками, к внутреннему содержанию строк…122

Таким образом, Белый противопоставляет здесь понимание ритма, выработанное им в стиховедческих работах раннего периода («ритм не есть») новому, общефилософскому пониманию этого явления; в действительности же речь следовало бы, скорее, вести не столько даже о разных пониманиях ритма, сколько о разных по своей природе ритмах.

В 1920 г. поэт вслед за утопической работой «О художественной прозе», в которой проза провозглашается более сложным образом организованным вариантом поэзии, публикует в пролеткультовском альманахе «Горн» статью «О ритме», кратко суммирующую его исследования, опубликованные в «Символизме», с проекцией на пролетарскую поэзию123.

Так же и в статье о Вяч. Иванове 1922 г. ритм употребляется последовательно во вполне традиционном узком значении («Ритм Иванова организован сознанием утонченного мастера»124). При этом ритм в этой статье выступает как продукт демиургического творчества поэта, а не как некоторая объективная метафизическая инстанция (общий закон природы) как в философских работах тех же лет.

Таким образом, эволюция представлений Белого о ритме носит нелинейный характер. Тем не менее антропософская тенденция в понимании природы и сущности ритма в писаниях Белого усиливается. Так, в докладе 1920 г. «Философия культуры» он заявляет, что

…в этом росте человеческого самосознания и лежит, и коренится тот ритм, который дает нам возможность самые культурные эпохи рассматривать как шаги некоего единого организма, который мы можем назвать не только в биологическом смысле человеком, но и в другом, самосознающем смысле мы можем назвать этого человека челом века125.

С другой стороны, последовательное развитие этого филологического понимания ритма Белый проводит в своих поздних филологических исследованиях «Ритм как диалектика и “Медный всадник”» (М., 1929) и «Мастерство Гоголя» (М., Л., 1934); в последней речь идет преимущественно о ритме прозы.

Позднее, в «Истории самосознающей души (ИССД)» Белый делает попытку примирить сложившиеся в его практике два понимания ритма: в небольшой главке трактата, так и названной «Понятие ритма», симптоматически расположенной в самом конце книги – то есть после того, как «понятие ритма» в широком смысле было уже многократно (более ста раз в различных словосочетаниях) использовано в основном тексте работы126.

При этом Белый практически нигде не дает определения ритма; чтобы попытаться вывести общее понимание ритма в «ИССД», придется апеллировать к свойствам, приписанным ритму в трактате.

Прежде всего, это всеобщность ритма как единого закона организации всех сфер мира: «ритм самого ритма: истории, логики, действительности, понятия, бытия» (ИССД, ч. II, гл. «Гегель»), «ритм – дыхание жизни Софии» (ИССД, ч. II, гл. «Aнтропософия»), «ритм, преобразовывающий вой хаоса в музыку новых сознаний» (ИССД, ч. II, гл. «Ницше»), ритмы культуры (ср. недавнее определение, данное В. Рудневым: «Ритм – универсальный закон развития мироздания»127). Особую группу словоупотреблений образуют ритмы, связанные с историей человечества (например, «ритм истории» (ИССД, ч. II, гл. «Вариационность внутри композиции души самосознающей»), а также ритмы социальные, напр., «ритм происходящего в культуре» (ИССД, ч. II, гл. «19 столетие»)).

Далее, можно говорить о ритме познания человеком и человечеством в целом мира: «ритм мысли Европы» (ИССД, ч. II, гл. «Вагнер»), «ритм научных законов» (ч. II, гл. «Явление тела»), «ритм учения о перевоплощении» (ч. II, гл. «Cхема композиция»), «ритм смысла» (ч. II, гл. «Душа самосознающая, как тема в вариациях»), «ритм образов доисторического мифотворчества» (ч. II, гл. «Теософия»); «рассудочная ритмика по Гегелю» (ч. II, гл. «Гегель»), «Кеплер сумел ритмизировать небо» (ч. II, гл. «Кант») и т. д.

К ним примыкают ритмы, организующие антропософскую мистическую сферу: «ритм сложенья астрального тела» (ч. II, гл. «Проблема само»), «ритмы эфирного тела» (ч. II, гл. «Еще раз “Толстой” и еще раз Толстой»), «ритмы учений о карме» (ч. II, гл. «Теософия») и т. д.; ср.: «ритмизация астрала», в том числе ритмы, связанные с теми или иными магическими числами (в первую очередь с семью и тремя: напр.: «антроп.– теософическая “семерка” дает интереснейшие рельефы в пространстве и ритмы во времени в соединеньи триады и четверицы» (ч. II, гл. «Вариационность внутри композиции души самосознающей»); «раскрытие ритма, 7 (3 + 4) в плероме культуры есть учение о 7 фазах миропереживания» (ч. II, гл. «Антропософия»)128.

Кроме того, можно выделить ритмы личностные, индивидуальные: «действия ритмов телесных и полусознательных» (ч. II, гл. «Еще раз “Толстой” и еще раз Толстой»), «я должен с неизбежностью осознать себя в ритме появления во многие времена» (ч. II, гл. «Различие между индивидуальностью и личностью. Тема в вар., композиция»); «где ритм символ еще неоткрытого, но совершенно конкретного Духа “Я”»; причем как духовные, так и телесные, в том числе и физиологические ритмы: «ритм дыхания» (ч. II, гл. «Природа и явление в 16-ом веке»).