Часть I Сказки и легенды

Незнакомый след

Нашел рыжий мурашка можжевелинку и поволок в свою родимую кучу; во всю муравьиную прыть помчался…

Ноша, ведь, не тяжелая, а дорога знакомая, гладкая, без сучка, без колдобинки; сегодня утром уж раз десять по ней сбегал.

Бежит, пыхтит, торопится… Бац – и полетел кувырком со всего разбега, добычу выпустил; со страха в голове помутилось…

Очнулся мурашка, глядит: яма глубокая, да широкая!.. Поднял голову:

– Ого-го-го! С какой это я вышины грохнулся! Что за диковина! откуда это яма такая появилась? Сколько лет живем в околотке, никогда такой здесь не было.

Обошел муравей по дну вокруг, кое-как с трудом, наверх выбрался, глядит вниз, раздумывает, а тут другие мураши-товарищи, кто с ношею, кто порожнем ползут…

– Легче, братцы, дорога перегорожена!

– Что да кто, да как, да почему? – посыпались расспросы… бегают по краю, суетятся, хлопочут…

Приковылял к ним жучок-усачок.

– Там, говорит, поправее желтого лопуха, еще такая же выкопана.

– Далеко? – спросили муравьи.

– Да так, ежели по-нашему, по-жучиному, считать, так с полверсты будет, а по-вашему, муравьиному – наберется полторы с хвостиком.

Прыг к ним чуть не на голову зеленый кузнечик.

– Что за народ собрался?

Объяснили муравьи – так, мол, и этак.

– Да нешто, одна здесь яма такая, – покрутил усом прыгун. – Я уж штуки четыре таких перемахнул! Это точно, что здесь их прежде не было, а только нам наплевать! Мы и не такие перескакивали!.. Вот, например, это бревно – изволите видеть? Гоп, оставаться счастливо!

Только его и видели.

– Ишь, ты! Скакун-верхолет! – проворчали муравьи. – Тебе хорошо! Тебе везде дорога, а нашему брату, крючнику, – тоже полверсты обходу несладко с кулями переть из-за этого овражища… И какой леший, прости Господи, его тут выкопал?!

Набежал воин-муравей; только хотел на рабочих прикрикнуть, распечь за лень, как следует, да заметил яму, призадумался, проворчал под нос: «Вот так оказия!» и послал гонца тревогу бить, войска вызвать из казармы.

Приполз еще жук рогатый, прибежала жужелица шустрая, улитка приползла на салазках, божья коровка коралловая со стебелька слетела, нанесло ветерком комаров с полдюжины, прожужжала пчела с золотым носком, да пара мух зеленых… Бабочка с белыми нежными крылышками неслышно припорхнула…

Только бы двое-трое на шесте сошлись, а то сейчас, невесть что любопытных со всех концов соберется. Так и теперь. Не успела золотая полоска луча солнечного, утреннего, на аршин по мху продвинуться, а уж у ямы диковинной такая пошла толчея, что многие из зевак, наиболее любопытных, на самое дно вверх тормашками кувыркнулись. Кому ничего, а кому плохо пришлось! Один таракашек круглый как упал на спину, так и по сию пору всё лежит-барахтается, лапками-коротышками дрыгает, перевернуться не может.

За малыми, кто и побольше стали подваливать. Первая мышка серая приспела, увидела яму, со страха только пискнула. Шлепнула в самую середину лягушка зеленая, придавила, было, кое-кого, да слава Богу вывернулась… Кубарем прикатался еж колючий… Легче, невежа неотесанный! видишь – публика!? Налетели воробьи… чего-чего… чем? – полюбопытствовали.

– Никто, ничего и ничем, а вот что! – указывают им на причину сходки.

Потолковали между собой воробьи, сразу заспорили, как бабы на базаре, сразу передрались, сразу и помирились.

Выглянула белка из дупла, вниз с ветки на ветку спустилась: тоже, ведь, – куда любопытно!

Испуганно заворковали наверху голуби. Не видать их робких, в густой зеленой чаще, только голос их ласковый слышится…

Змея серая, с оранжевым брюхом, в полой сухой листве прошуршала. Пролаз-хорек, сунулся, было, да поодаль, за сучком, невидимкою притаился; заблестели, как угольки, глаза бархатного соболя; острые ушки лисьи, настороженные, из-за лопухов показались. Проходили мимо стороной волки вереницею, тоже остановились, выслали большака – проведать, в чем дело? Ломая чащу, кряхтя и пыхтя, прибрел кабан-секач, чавкая смачно клыкастыми челюстями.

Лось – бык здоровенный – набежал, попятился, было, назад, да рогами погрозил: – Никто, мол, меня не трогай, а по какому случаю базар собрался – прошу поведать.

А наверху, на ветвях дубовых, еловых, сосновых, осиновых, собралась вся пернатая публика: – тетерева да рябчики, малиновки да рябиновки, дрозды да скворцы, чижи да зяблики, даже филин-пугач в глубоком, гнилом дупле закопошился.

Что только было в лесу зверья по близости – все собрались на сходку, друг у друга переспрашивают, в чем дело – понять не могут. Насилу добрались толку. Да и то, спасибо, лисица выручила: попросила минуточку всего внимания и доподлинно, обстоятельно всё изложила, по порядку.

– Милостивые государыни и милостивые государи – начала она, обмахнулась хвостом, как веером, и слегка в лапку откашлялась. – Оно, конечно, муравьи, известно, насекомые, конечно, нельзя сказать чтобы глупые, но, во всяком случае, малые; если сравнивать, например, с господином лосем или хотя с вами, господин кабан, то даже, можно сказать, микроскопические…

– К делу! к делу!.. Нечего тут зубы заговаривать, – раздались нетерпеливые голоса.

А кабану неловко стало, что, благодаря болтливости лисьей, на него обратилось общее внимание; он досадливо мотнул щетинистой мордой и прохрюкал:

– Прошу сократить предисловие.

– Я, ведь, к тому, собственно, – сконфузилась немного лисица, – что эти самые муравьи – причина всей тревоги. Один из них случайно нашел на своей дороге яму; это само по себе ничего не представляет, ибо – что такое яма?.. Пустяки, вздор! Явление, ничего важного не представляющее, но, тем не менее, яма эта, я говорю про данную яму, тождественное повторение которой вы можете проследить на весьма далекое расстояние, что подтверждено уже многочисленными свидетельствами…

– Правда, правда! – раздались голоса.

– Так вот, я продолжаю: именно эта данная яма заслуживает внимания особенного… извольте осмотреть. Посторонитесь, господа! отойдите подальше, тогда будет всем видно… вот так!

– Да это, просто, след! – крикнул кто-то из толпы.

– И совершенно верно! – глубокомысленно подтвердило лисица. – И потому-то именно, что эта яма – след, она и заслуживает, как я уже сказала, особенного нашего внимания… След, – повторила она, – но след, значит, отпечаток чьей-либо ступни, ноги или лапы, а для того, чтобы был отпечаток, надо, чтобы была нога или лапа, надо, чтобы было существо, которому данная лапа принадлежала бы… Какое же это существо и каким образом оно забралось к нам в лес, по какому праву, и каковы будут его дальнейшие намерения и действия в этом лесу?.. Всё это надо обсудить, взвесить, проверить и, сообразно полученным результатам, предпринять дальнейшие, весьма, может быть, предохранительные меры.

– Кому предохранительные, а кому и наоборот: может, и на зубок новинка какая попадется, – заговорили волки и при этом, для большей выразительности, зубами защелкали.

– Не говорите, – покачала головой лисица: – неизвестный враг опаснее двух видимых; не говорите.

– Да чей же это след может быть? – хрюкнул кабан и вопросительно покосился на лося.

– Не из наших, – отозвался лось – у нас и у моих сродственников вот какой фасон – извольте посмотреть…

Все убедились тотчас же, что лосиное двойное копыто совсем не подходит к делу.

– Также и не мой! Натурально! – примерил кабан.

Подскочил тут волчонок, сунул в ямку лапу и сконфузился, потому что все даже захохотали, увидав такую несообразность.

Стали подходить звери друг за дружкой, примеривать свои ноги да лапки в следу, куда тот больше, да такой длинный, развалистый, ну, вот совсем как будто медвежий…

– Ба, медвежий! – раздались вдруг догадливые голоса…

– Медведь, медведь! – зачирикали воробьи.

– А где же Михайло Иванович, в самом деле?.. Что его не видать сегодня?.. Не зима, ведь, чай, выспался!..

– Послать за медведем… ребята, беги, кто попрытче!

– Я сбегаю! – вызвался зайчишка…

– Сиди, косоглазый, пускай вот сорока слетает!..

А тут и посылать было незачем… Загудело по лесу, затрещало, засопело в трущобе, рявкнуло так, что у робких душа в пятки спряталась…

Увальнем, в раскачку, привалил здоровенный Михайло Иванович… в шубе весенней, потертой, во все стороны бурая шерсть топорщится…

– Кому, мол, меня понадобилось?

– Да вот, ваше степенство, – подвильнула лисица: – следок тут один посторонний, чужой, значит, разыскался – так не знаем, чей именно…

– Мой! – сразу отрезал медведь, – как есть мой! Что же вы переполошились?.. Я хозяин добрый – от меня обиды мало кто видал…

– Ох, не ваш! – потупилась скромно лисица…

– Как не мой? – изумился Михайло Иванович, пососал лапу, посмотрел на подошву… – Как же не мой? – повторил он.

– Да так-с, у вашего степенства пяточек ноготков впереди обозначается, а тут, изволите видеть, спереди начисто, гладко обрезано.

– Правда! – согласился Михайло Иванович…

– Правда, правда! – подтвердили и прочие звери.

– А коли правда, так об чем же беспокоиться? – вслух подумал медведь. – Я с когтями, тот без когтей… Пускай попадет в мои лапы – небось, не поздоровится!..

– Да уж сильней Михайлы Ивановича у нас по всему лесу не отыщется! – загалдели разные голоса.

– Ну, это посмотрим еще! – поворчал недовольный кабан.

– Силен и я, да Бог зубов не дал, – вздохнул лось… – а то бы…

– Ну, и мы тоже, – завыли волки: – мы где нельзя в одиночку, гуртом что хочешь одолеем.

Расходились ободренные звери, кричат:

– Пойдем, ребята, этого незваного, неожиданного выслеживать… воочию повидаем!»

– Стой! – раздался сверху вороний голос: – не ходите! прежде меня, бывалого-видалого, выслушайте.

– Говори, старый, послушаем!

Слетел ворон, белый от старости, пониже, умостился на сухом суку, почистил нос и начал:

– След этот, вам незнакомый, невиданный, тому принадлежит, у кого нет ни зубов волчьих, ни когтей медвежьих, ни клыков кабаньих, ни силы лосиной; а всех он вас сильней – разумом. Попритихните все вы, посбавите спеси, когда он явится! Вот, чей это след!.. Вот, кому вы теперь низехонько поклонитесь…

Не успел кончить белый ворон – завыло, заревело всё зверье:

– Да как он смел! Да как у него язык повернулся!.. Нас стращать небылицами выдумал!.. Поймать его, ругателя, тащить на расправу!..

Волки кругом дуб обступили, воют да вверх подпрыгивают, птицу вещую достать норовят. Кабан завизжал от злости, под корень дуба клык запустил, с корнем норовит выдернуть… Заревел медведь, на дыбы поднялся, обхватил комель лапами, лезть собирается; залилось всё рыло пеною от ярости…

Вдруг, словно молния блеснула в лесу… Потянул по кустам синеватый дымок, серою в воздухе запахло.

Дрогнули и стихли звери от нежданного громового удара, оцепенели… и видят – как их первый силач-богатырь, сам Михайло Иванович грохнулся и навзничь растянулся. Струею кровь бьет из повисшего уха!.. Когтистые лапищи бессильно вытянулись, когтями в окровавленный мох вцепились…

Грохнул второй удар, вторая молния блеснула… завизжал кабан, скакнул, как змеею ужаленный, и рядом с медведем протянулся…

Во все стороны прыснуло зверье… Вмиг вся поляна опустела; первою лисица, закрывшись хвостом, в чужую чью-то нору юркнула.

Из чащи леса, на открытую поляну вышел человек…

Два пути Киргизская сказка

Широко и обильно, во все концы, растянулась зеленая степь. Сыто и весело живется на ней всякой твари. Сочный ковыль, пахучий чебер и мята, красавцы – тюльпан да ирис, – чистая вода сладких, зеркальных озер, – всё дано Аллахом на потребу скоту и человеку, и всякий должен благословлять Творца за всё, что Им кому ниспослано и не завидовать другому, не желать менять раз назначенную ему дорогу.

Так повелел Аллах, и благо тону, кто следует безропотно Его велениям.

В этой чудной степи наелась пара молодых лошадок. Одна была белая, как снег, и звали ее за то «Снежок», другая – черная, как воронье крыло, и звали ее «Уголек».

Они были очень дружны между собою, вместе росли и резвились, вместе щипали сочную траву и не знали никаких забот, никакого горя.

Раз как-то, резвясь и прыгая, набежали они на старого-престарого, умирающего верблюда. Безобразное, исхудалое животное кротко взглянуло на них своими уже потухающими глазами и проговорило:

– Милые дети! Кто из вас возьмет мою торбу, вон она лежит, забытая хозяином, и принесет мне хоть каплю воды из того светлого озера?..

– Вот еще! – надменно возразил Уголек, – стану я трогать эту гадкую, вонючую торбу, стану служить тебе! Мы лошади породистые, нам служить всякому не приходится.

Снежок только хотел повторить то же самое, да взглянул в глаза умирающему и ему стало жалко старика безобразного. Он схватил торбу и понесся к озеру, зачерпнул воды и принес напиться верблюду.

– Спасибо, дети, – произнес верблюд. – Поблагодарю вас, чем могу, перед смертью. Последуйте моему совету. Скачите вы всё на восток, к полудню доскачете до забытой богатырской могилы, там увидите долгоносого аиста, крикнет он вам: за мною! Вы от него не отставайте. Остальное узнаете сами. Ты, Снежок, добрее, ты всегда уступай лучшее своему товарищу. Пойми ты это и помни!

Последние слова верблюд произнес тихонько, только чтобы один Снежок его мог слышать, взглянул последний раз на молодежь, вздохнул глубоко-глубоко и умер.

– Что же, поскачем! – тряхнул гривкою Уголек.

– Поскачем! – согласился Снежок.

И понеслись оба по указанному направлению.

Еще солнце не совсем поднялось на полдень, увидали они забытую могилу, а на ней, на вершине косматого гнезда, давно уже сидел долгоносый аист, поджидая наших лошадок.

– За мною! – крикнул он повелительным голосом, взмахнул огромными, сильными крыльями, подскочил и плавно полетел, стелясь над самою землею.

Снежок и Уголек поскакали за ним следом.

С каждым шагом вперед степь становилась беднее и печальнее, давно уже не видно сочного ковыля, давно не ласкает глаз красная точка тюльпана. Мертвая, сожженная солнцем пустыня, развернулась перед глазами путников.

– Не повернуть ли назад! – первый струсил Уголек.

– Нет, уже поскачем дальше, – произнес Снежок.

– Не отставайте! – грозно прокричал аист, словно заметив минуту сомнения и колебания…

Вспотели бедные лошадки, глаза у них помутились от жажды и зноя… есть захотелось ужасно… а кругом ни кустика, ни былинки, всё погибло от солнечного жара.

– Стой, – остановил скачку проводник, – здесь! – добавил он, и, отлетев в сторону, спустился на землю.

И видят лошадки прямо перед собою, вдруг выросли два кустика: один был сочный, свежий, весь покрытый чудными зелеными листиками и красивыми алыми цветами, другой – тощий, сухой, усаженный жесткими колючками.

– Чур, это мой! – накинулся на первый проголодавшийся Уголек.

– Вот, оно что! – вспомнил последние слова верблюда Снежок и принялся за второй… С голоду и тот вкусным показался.

Только позавтракали кони, аист и говорит:

– Ну, ребята, каждый из вас съел свою долю. Какая кому досталась, такая и жизнь будет каждому.

Сказал эти слова и исчез, словно сквозь землю провалился.

Повернули назад приятели, и только глубокою ночью возвратились на свои пастбища.

А на другое утро приехали люди, накинули на Снежка и Уголька арканы и повели их в свои аулы.

Довольно, мол, гулять! Подросли, окрепли, – пора и за работу приниматься.

Попал Снежок к хозяину, землепашцу.

Тот кормил его и поил досыта, ласкал и холил, только и работать заставлял его также досыта.

Чуть свет едет Снежок пахать землю, под ячмень да под просо, напашется вволю, отдохнет минутку, – гайда в степь, за бурьяном да сеном, покормится, – опять под седло, либо в гости, в дальний аул, либо на охоту с соколом.

Каждую неделю, кроме того, на городской базар надо было возить тяжелую ношу, а базар был далеко. Целые сутки без отдыха приходилось быть в дороге.

– Что же, может, так и надо, может быть, и хуже участь бывает, – думал Снежок, и не сетовал на покойного вер- блюда.

Об участи своего друга он не знал ничего, с тех пор, как их разлучили – и не видал его, и не слышал о нем ни от кого ни слова.

Раз, как-то пахали они с хозяином, а день был жаркий и в воздухе носились тучи мелкой ныли.

И видит Снежок, что в этой пыли засверкало что-то дивное, замелькало золото и сталь, загремели трубы и литавры, и высоко колыхнулись красивые гордые знамена.

Из-за горы большое войско выступало и сплошною лентою тянулось на запад.

Сначала всё конные шли, без числа, без счету, длинные пики, словно лес шумели над головами всадников, своими значками, да конскими хвостами крашеными.

За конными пешие потянулись. Этих же было больше. Шли они тихо в строю, и у каждого на плече мултук[12], у каждого мултука фитиль дымился.

За пешими повезли тяжелые, медные пушки… Словно гром гремел у них под колесами, цепи железные бряцали, сверкали на солнце грозные золоченые, покрытые сплошь священными изречениями Корана.

А позади всех ехал отдельно седобородый всадник, опустив поводья, творя шепотом молитву, набожно перебирая сухими пальцами янтарные четки.

Над стариком несли большое зеленое знамя, два молодых конюха обмахивали его легкими опахалами.

Посмотрел на старого вождя Снежок и сердце у него защемило.

Видит он коня под ним вороного. Выступает конь гордо, грызя серебряные удила, чепрак на коне шелками вышит и жемчугом, узда и седло сплошь дорогими камнями покрыты.

Узнал Уголька Снежок; узнал ли Снежка Уголек – неизвестно, только покосился будто в его сторону: что это там, мол, за мужик такой на нас глазеет!..

– Гадкий верблюд, злой обманщик! – рассердился Снежок на покойника, – это он мне, за мое добро, послал рабочую тяжелую долю.

Ушло войско, скрылось из глаз, – вернулись домой наши пахари.

Не спится Снежку, не хочется есть даже… Всё ему завидная доля товарища грезится.

Прошла неделя.

Собрался хозяин-хлебопашец в город, на базар, навьючили на спину своей лошади два тяжелых мешка пшеницы, и отправились оба в дорогу.

Стало солнце склоняться за полдень, обгоняют их стороною волки да шакалы стаями несметными.

– Куда эхо вы, разбойники, воры поганые? – крикнул им человек.

– А туда, – отвечают шакалы да волки, – где нам добрые люди большой пир приготовили.

Обгоняют их орлы да ястребы, вороны да совы ночные… такими стаями, что даже солнце померкло.

– Куда это вы, хищники ненасытные? – крикнул им человек.

– А туда, – отвечают орлы да ястребы, вороны да совы ночные, – где добрые люди нам большой, богатый пир приготовили.

Закатилось солнце за холмами, жалобный стон слышно в воздухе вечернем носится… Поднялась солнцу на смену луна красная, поднялась повыше и сама побледнела, осветив кровавое побоище.

Что ни шаг шагнуть – то лежит мертвый или умирающий; вся земля пропитана черною кровью. В пыли и грязи валяются рваные знамена, доспехи ратные.

И видит Снежок, лежит его товарищ детства, нет на нем уже седла богатого, вместо камней драгоценных, да золотого шитья, сплошь покрыт зияющими ранами… исколот, изрублен, а всё силится поднять свою голову, а кругом сидят волки да шакалы, ждут, поджидают последнего вздоха, уже близкого.

– Вот оно что! – снова вспомнил Снежок верблюда старого, пожалел от души товарища и бодро, и радостно потащил далее свою тяжелую ношу.

Всё дано Аллахом на потребу скоту и человеку, и всякий должен благословлять Творца за всё, что кону ниспослано, а не завидовать другому, не желать менять раз назначенную ему участь.

Так повелел Аллах, и благо тому, кто безропотно следует его велениям.

Пар-Богатырь

В безлюдной степи собрались на совет злые духи пустыни. Первым прискакал Ураган; дунул направо, дунул налево, разнес, разметал сыпучие барханы песчаные, место себе порасчистил – и стал выкладывать из-под руки, поджидать товарищей.

Ураган бешеный, злой богатырь, гроза караванов, сидел на горячем рыжем жеребце, носящем страшное имя Смерч. Сам богатырь был в желтом распоясанном халате, в лисьем малахае с огненно-красным верхом; борода у него была длинная, до пояса, косматая и, как песок, желтая, а в руках он держал большую метлу, было бы чем подогнать ленивые барханы, заупрямившиеся, не слушающие одного его приказа-дуновения.

Скучно богатырю одному дожидаться… Горячится конь под седлом, удила грызет, землю роет стальным копытом… Ничего не видать в степи живого, не над чем от скуки потешиться…

Ползет змейка серая, искрятся глаза у гадины, раздвоенный язычок шипит и вьется…

– Занесу!.. – крикнул Ураган, а сам подсмеивается в бороду.

– Ничего, дяденька, заноси!.. Мне это сподручно…

– Знаю, потому и не трогаю, – проворчал богатырь.

Вереница волков тощих-претощих, голодных, изморенных между барханами, крадучись, пробирается.

– Я вас! – заорал Ураган.

Метнулись в страхе вороватые звери, прыснули во все стороны.

– Э… ге-ге! послушайте, стойте!.. жалко мне вас стало!.. – кричит им вслед богатырь: – гони, ребятки, на север… Там я для вас обед приготовил: нагнал проезжего человека с конем, закрутил, задушил, замучил, спать уложил, песком принакрыл… Гайда! Поройтесь!.. То-то я добрый!..

– Спасибо, дяденька! – провыли волки и пустились вприскочку по указанному направлению.

Так забавлялся, развлекался Ураган-богатырь, товарищей поджидаючи…

Долго ли, скоро ли – загудело по степи, холодом повеяло, завыло, засвистало, – скачет Ураганов брат-зимник: дед-Буран. Прискакал, обнялся с братом… Взвились винтом чуть не до неба и снова на землю спустились.

– Как поживаешь?

– Чудесно!.. Как ты?..

– Скучно летом… зато выспался!.. Что же, пока мы с тобою двое?

– Пока двое…

– Подождем, побеседуем…

Дед-Буран был на гривастом сивом коне, звали коня Пургую. Сан дед в белом овчинном халате, в таком же малахае, и борода у него была, как у брата, до пояса, только, как лунь, белая… Тряхнет бородою – глаза занесет мелкими, льдистыми снежинками…

– И чего гнали мы, спешили! – рассуждают меж собою братья-губители. – Вишь его, ночь; только показалась звезда предутренник: неповадно Зною, первому палачу людскому, с его роднею в такую пору показываться… Подождать, пока солнце взойдет, приходится…

Стали дожидаться.

Забелела полоса на востоке, вспыхнуло небо золотым светом, понеслись над степью-пустынею невидимые голоса… Из-за высоких барханов проглянуло солнце…

– Теперь скоро! – решили братья и оба на восток воззрились…

Тихо, словно не по земле ступает, по воздуху плывет – медленно приближается Зной-богатырь… И глазам смотреть на него больно; лица разглядеть нельзя в его огненном сиянии.

– Сам один, али с детьми, с ребятами малыми?

– Захватил и ребят на совет, да поотстали, следом бегут… Слышь, костями постукивают? – отвечал Зной-богатырь…

А дети у него: сын Голод да дочка Жажда, – злые, презлые, – тут как тут, из-за ближнего бархана поспешают.

Едет Голод, костяк костяком: очи провалились, зубы оскалены – и едет на тощем-претощем верблюде, кожа да кости… Едет и сестрица его Жажда, телом вся в брата, а сидит, еле держится, на тощем осле-ишаке.

– Тутотка ли, тятенька? Поспели!

– Ну, теперь все в сборе! – загремел Ураган. – Приступим к совещанию…

– Приступим! – отвечали все хором.

– Говорят, братцы мои, что люди зазнаваться стали, – начал Зной. – Мало того, что у себя, где воду мы не могли одолеть, – тени понастроили, деревья понасажали, надо мною стариком надсмеялись. Говорят, будто мало им того места, где самим Богом воде быть указано, – дальше в пустыню, в наше исконное царство, проводить ее собираются. Где, бывало, часа перегона от городских стен до наших пределов не было, – теперь уже и в день не проедешь… обидно!..

– Ну, это мне плевок, – похвастался Ураган. – Разнесу, ‘размечу, позасыплю песком те арыки, с корнем деревья повыворачиваю… Гляди: мало ли я на своем веку царств обратил в пустыню… Покажи, где еще такие новые?..

– Сидели бы, небось, по своим норам, – заворчал дед-Буран, – а то к нам в пустыню и в одиночку, и целыми караванами ходят, под носом у нас понарыли колодцев… Норовят всё летом пакостить; зимою, небось, когда я на страже, боятся…

– Что ж меня, значит, не боятся? – осердился на брата Ураган-богатырь, только что перед тем расхваставшийся.

– Полагать надо!..

– А ты поразрой пески, – мало, что ли, найдешь костей человеческих? Да!.. Поди-ка поройся, – и счета не будет… Чьих рук это дело?..

– Все стараются! нечего считаться да ссориться… – перебил Зной, – не время!..

– Нас тятенька даже в города посылал, и мы там немало находили работы, – затрещали костями детки.

– Все хороши, да в одиночку не воины, – оборвал Ураган. – Я начну рвать, метать, – ты, Зной, опоздаешь…

– Я припеку здорово, – тебя, черт знает, где носит в то время попусту! – перебил Зной.

– Вот и мы с сестрой тоже в разлад: редко вместе… Начну я свою работу, а у людей вода не отнята… ну, денек-другой промаются, а там и добредут до жилого места…

– Я на воду не властна, – выстукивает зубами сестрица, – воду тятенькина обязанность отобрать… мое дело после брать за горло.

– Цыц! – крикнул Зной. – Так вот мы и собрались здесь для того, чтобы путем сговориться, позабыть ссоры да разлады и действовать сообща к погибели человеку и всему живому, разом дружно накидываться и зорко стоять настороже неприкосновенности пустыни нашего мертвого царства… Мертвое так и должно быть мертвое… и мы, вековые богатыри, страшная слава которых давно уже прошла по всему свету, самими людьми достойно воспетая, не посрамимся во-веки…

– Кто против нас в союзе посмеет?! – гаркнул Ураган.

– Кто дерзнет?! – загремел Буран.

– Сунься только! – затрещали, зашипели Голод с Жаждою.

– Да будет так! – поднял руку в знак клятвы старый, лучезарный Зной и так засверкал очами, что дед-Буран отвернулся.

– Легче, говорит: – борода таять начала!..

Случилось тут пронестись степью вечному бродяге, путнику легкому – Перекати-поле.

Скакало оно, неслось, подпрыгивало, с гребня одного бархана на гребень другого переносилось, зацепилось за кустик сухой, задержалось и слышало весь разговор собравшихся злых степных губителей.

– Ох вы, горе-богатыри!.. – заговорило Перекати-поле, – не такая пора теперь, чтобы словами похваляться, зря только хвастаться… Скоро настанет конец вашему царству злому… Идет, гремит, пыхтит да посвистывает новый богатырь, идет с далекого запада, где прошел, вековой след оставил… железом воду сковывает, цепи на пустыни двойные накладывает… Да не враг людям идет, а друг и покровитель: за его спиной, что за каменною стеною, человеку… Скоро и сюда появится, вашу степь окует, загремит по железу железом, – и ляжете вы все у его ног, как псы послушные, потому – ведет того богатыря могучего человеческий гений…

Задумались над этими словами вещими злые силы пустыни, тревожно покосились на запад и, понурив головы, тихо, шагом в разные стороны разъехались…

Литавры Магомета Тузая

Урда[13] ликовала, когда молодой хан Азрет впервые вступил на трон Тимуридов. Его сверстник, такой же юный Магомет Тузай, любимый музыкант ханский, грянул на своих золоченых литаврах торжественную песнь славы и радости.

До глубокой старости жил хан Азрет; состарился и Магомет Тузай, всюду сопровождавший, во главе дворцового хора, своего повелителя и друга.

Гремели золотые литавры и славу победы над врагами, и ликование торжествующих победителей, и тихие радости любви и мира, и плач о погибших героях, сложивших на поле брани свои головы.

Умер хан Азрет, и на его погребении, в последний раз, скорбно прогудели литавры Магомета, вызвав обильные слезы народа.

Взошел на престол новый хан, нелюбимый, своенравный и кичливый Даур, и спросил:

– Почему перед хором моим не вижу я этой старой собаки, почему не слышу литавр? Одни трубы да флейты, воют, будто голодные волки в пустыне!

Вышел из толпы Магомет, говорит:

– Повелитель! не могу я извлечь из моего инструмента веселый бой ликованья, когда в нем не замерли еще звуки великой, неутолимой печали, по истинно-великом, незабвенном правителе.

Разгневался хан Даур, приказал сорвать со старика одежды и на его обнаженной спине выбить веселую дробь с перекатами. Хотел еще смерти предать, да народ на коленях умолил, – и отпустил хан старого литавриста с позором.

Нехорошо царствовал новый хан: судил не прямо, а криво, разорял города, казнил невинных… Базары пустели, народ разбегался, когда только завидит ханских приспешников… Застонал забитый народ, зазнались враги приниженного обездоленного царства…

Двадцать томительных лет прошли своею чередою. Пришли из Святой земли, где кости святого пророка покоятся, неведомые люди, хаджи-богомольцы, принесли в дар хану Дауру роскошные новые литавры, говорят:

– Умер старый Магомет Тузай в Мекке, приказал, после смерти своей, содрать со спины его кожу и натянуть ею литавры. Может быть, звуки их напомнят тебе твою несправедливость и злобу.

Поник головою смущенный деспот, с миром отпустил посланников, заперся в своем дворце и долго думал великую думу.

Затем приказал отнести литавры на высокий курган, за городом, поставить их там, на самой вершине, а над ними соорудить мазар с куполом и священный бунчук Азрета покойного над входом мазара поставить.

Стад хан народом править, как следует, унялось его сердце злобное, смирились враги, отдохнул народ… А всё ж таки Даура, словно тяжелое, загробное проклятие, тяготит завещание Магомета Тузая, – всё нет ему ни покоя, ни радости.

Пошел хан Даур за город, поднялся на курган, оставил богатую свиту внизу, а сам смиренно вошел под свод священного мазара.

И свершилося чудо.

Едва только хан склонил на пороге колена, как сами собою заиграли литавры Магомета Тузая. Звук победы, звук торжества любви над злобою раздался под сводом, далеко разнесся во все стороны, и бунчук покойного Азрета сам собою преклонился перед раскаявшимся, просветленным властителем.

Свет во мраке Японская сказка

Посвящается Якову Петровичу Полонскому

В жаркий день, посреди зеленого луга, лопнула цветочная почка и пышно развернулась звездочка маргаритки.

Будто огненная искра засверкала она на солнце, словно споря с его могучими лучами.

Много маргариток росло на этом лугу; – каждый день вспыхивали их звездочки, каждый день блекли они и опоздали на землю мертвыми лепестками… и никто бы не заметил ново-распустившегося цветка, если бы не его чудный, ярко-розовый цвет, не его особенная, чарующая красота.

И всё вокруг всполошилось и заговорило, – всё встрепенулось, охваченное восторгом, всё спешило весело и радостной приветствовать новорожденную, всё стремилось высказать ей свою любовь, преданность и восхищение.

Даже гордый солнечный луч – и тот замедлил в своем; вечном движении и долго-долго любовался раскрытым веян чином юной маргаритки, пока та не покраснела еще болей от скромности и смущения, и на её бархатном донышке засверкала алмазом сладкая медовая слезинка.

Слава о необыкновенной красоте маргаритки быстро облетела вселенную.

Она далеко распространилась за пределы зеленого луга, перенеслась через шумный горный поток, поднялась на предгорья, проникла глубоко в темную, ароматную чащу лесов, прогремела звонкою трелью в золотистых полях хлеба, заглянула и в навозные трущобы деревенских задворок. И словом – она облетела весь мир, – и отовсюду потянулись полчища новых и новых поклонников маргаритки, искателей руки молодой красавицы.

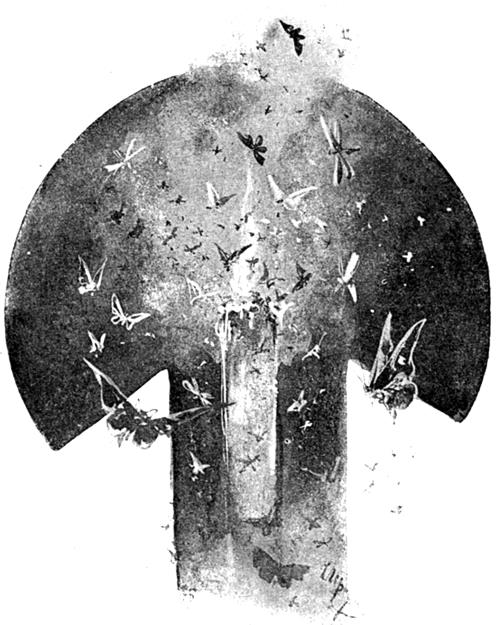

Первыми прилетели легкие мотыльки и яркокрылые бабочки, черные, сердитые шмели и шершни в расшитых золотом, бархатных костюмах, а за ними прискакали светло-зеленые и серебристые кузнечики в блестящих атласных» костюмах, ловкие и смелые скакуны, талантливые музыканты, затем, опоздав немного, приползли жуки – круглые и длинные, усатые и безусые, рогатые и безрогие, в крепких боевых латах и панцирях, сверкавших на солнце всеми оттенками радуги.

Все наперерыв друг перед другом выхвалялись перед маргариткою своими преимуществами, устраивая по целым дням состязания в уме, красоте, ловкости и силе… и не раз уже опасный, запальчивый турнир состязателей обагрял кровью мирную почву зеленого луга.

Одни несли к её ногам громкую военную славу, другие золото и перлы своих костюмов, третьи хвалились связями и близостью в человеку, а потому некоторою властью и влиянием, – всё отвергала наша юная маргаритка, и не потому, чтобы стала уж очень горда, избалованная ухаживаниями даже самого луча солнца, нет – другое обстоятельство смутило новой юной головки, с первого же вечера её рождения заставило продумать, тоскуя всю длинную, темную ночь – и радостно встрепенуться только с новым восходом денного светила.

«Да, это было вчера, думала маргаритка. Веселый день, первый день моей жизни, догорал… Солнце спускалось всё ниже. Вот, только половина его видна за темными горами, вот оно и совсем скрылось… Какой тяжелый, несносный мрак воцарился кругом, всё исчезло в этом мраке…» Всё, что она видела вокруг себя, всё, чем только любовалась она в течение дня… Значит, и её не видать никому, и ею уже никто не любуется… Мрак – могила красоты, неужели же этот мрак бесконечен?!.

Так думала и грустила маргаритка… Она, ведь, еще ничему не училась, и потому не знала, что ночь пройдет, что снова поднимется солнце и снова оживит и осветит весь мир своими лучами.

Как она обрадовалась, каким живым румянцем вспыхнули её поблекшие от бессонной ночи лепестки… Горе прошло, но всё-таки ее смущал страх приближения новой ночи, нового злого мрака…

И решила маргаритка так: – «Все они хвастаются своею силою, красотою, властью и богатством, все они готовы исполнить малейшее мое желание – пусть же суженый мой будет тот, кто принесет мне свет во мраке!»

Едва только трубы комаров-герольдов протрубили волю юной царицы зеленого луга, – как все соискатели с нетерпением стали ждать ночи, чтобы отправиться на подвиг отыскания света.

Ночь наступила, грозная ночь, – и обагренное небо заката затянулось черною тучею. Порывисто загудел, завыл в горных ущельях ветер, глухой ропот пронесся по встревоженному лесу, сердито забурлил горный поток, словно сказочный богатырь, ворочая тяжелые камни, – и дрогнуло, попрятавшись в норы, всё живое; многие из наших рыцарей струсили и отложили свои поиски до более благоприятного случая.

Но, однако, нашлось немало и таких смельчаков, которые, с верою и любовью в бесстрашном сердце, смело ринулись на доблестный подвиг.

На удачу, рискуя наткнуться на неожиданную опасность, подхваченные порывами ветра, несутся во тьме крылатые искатели света…

– Вот оно!.. – крикнули разом сотни голосов.

Ослепительным зеленым блеском прорезала молния тяжелую тучу, осветив на мгновение и волнующиеся леса, и бурную пену потока, и дальние горы, и косматые кровли человеческих жилищ, прихотливым зигзагом пронеслась полнеба и треснула прямо в высокий купол сторожевой башни.

– Вот оно! – повторили свой победоносный крик мотыльки и мошки, жучки и бабочки. – Лови, хватай!

Грянул гром по горам бесконечными перекатами; скоро всё погрузилось в непроницаемый мрак, только на том месте, где стояла пораженная башня, взвился красный столб пожарного пламени и повалили густые клубы раскаленного дыма.

– Туда! туда! – ринулись на новый свет мотыльки и мошки, жучки и бабочки. – Лови, хватай! То ушло – это за то наших рук не минет!

Целые тучи крылатых, стремительно вылетая из мрака, неслись на красное зарево пожарища, задыхались в дыму, гибли в пламени; задние, не зная участи передних, сменяли своими головами головы падших.

Всё летело вперед и вперед, охваченное одною мыслью: «к свету, к свету!..».

Страшный ливень быстро загасил пожар. Потух опасный свет, опомнились уцелевшие бойцы.

– Нет, – решили они: – это уже слишком велико – не по силам! Надо искать, что поудобнее.

Тихо мерцает вдали огненная точка. Там, за толстою книгою сидит, склонившись на руку, седобородый ученый, проникая умом в глубоко сокрытые тайны мироздания; тускло мерцает его нагоревшая лампада…

– Вот это будет наше! – про-себя смекнул жук-рогач. – Хвачу-ка я, пока другие не заметили… Только бы приловчиться, да налететь с размаха…

Разлетелся рогач-панцирник… Бац!.. и замертво повалился на землю, хватившись о незримое оконное стекло.

– Сразу два! – обрадовался мотылек, заметив золотистые огоньки в чаще ветвей, в самом дупле столетнего дуба. – Ай, больно!.. помогите!

Бедняга попался в раскрытый клюв совы, соблазнившись её, светящимися во мраке, хищными глазами.

– Здесь, здесь! – засуетились бабочки и мошки… Но увы! то сквозь прорванные тучи заискрились яркие звездочки. Далеко больно!.. Не долетишь и во веки!

А тем временем стихла буря; на востоке протянулась золотая полоска утренней зари, разгоняя мрак… Встрепенулась освеженная ночною грозою природа и, глубоко вздохнув полною грудью, стала просыпаться повсюду: – и в горах, и в долинах, и в полях, и в жилищах человеческих…

Румянцем загорелись вершины гор. Жидкое золото полилось по небу, а в этом золоте, гоня перед собою легкую дымку утреннего тумана, появилось лучезарное солнце.

Поиски за советом во мраке» прекратились до следующей ночи.

Настал новый день, а с ним явились и новые поклонники красавицы-маргаритки.

Снова живые, веселые хоры крылатых залетали вокруг её венчика, снова толпы бескрылых заползали у её корней, жадно вглядываясь вверх, завидуя крылатым счастливцам. И видят все, что между этими последними нежданно-негаданно появился маленький, невзрачный на вид, серенький не то жучек, не то червячок, маленький, слабенький, еле-еле ползающий.

– Ты куда эхо, замарашка?! – закричали на него со всех сторон.

– А туда же, куда и вы, – отозвался незнакомец и тихо пополз к гибкому стебельку маргаритки.

Прополз, не Бог весть сколько, а уж устал, и прикорнул на отдых под одним из её листочков.

Засмеялись насекомые, стали над бедным путником подтрунивать, стали задевать его разными злыми шутками, а то и щипками…

– Не трогайте его, оставьте! – вмешался тут в дело старый паук-крестовик, выглянув из норки. – Подождите ночи! То, зачем вы гонитесь, чего так жадно ищете, то он имеет в себе самом.

– Как? У него «свет во мраке»?! – удивились те, кто слышал слова старого паука. – Ну-ка, покажи, замарашка!

Стали ждать ночи, с нетерпением уже поглядывая на пришельца. Даже маргаритка склонила свою головку и наблюдала некрасивого гостя.

Дождались, наконец.

Едва только погасли последние отблески закатившегося солнца, как ожил, отдохнул серый червячок.

Голубым, светлым ореолом окружилось его слабое тельце. Серебристый свет этого ореола достиг и до венчика маргаритки, и еще краше, еще очаровательнее показалась она всем, залитая фосфорическим светом пришельца.

– Ты – мой суженый! – пролепетала маргаритка и склонила к жучку-светлячку свою головку.

Жених был скромен и молчал, только блеск его ореола всё разгорался и разгорался, освещая теперь не только розовую звездочку невесты, но даже далеко кругом, вершка, по крайней мере, на три, вплоть до самой ромашки и полуотрепанного одуванчика.

Всю ночь, до самого рассвета гремел свадебный пир.

Нудный, музыкальный хор оглашал цветущие луга на громадное расстояние. Все крылатые артисты собрались на призыв великого капельмейстера, «Кузнечика-музыканта».

Тут были и сверчки-скрипачи, и осы-фаготы, и пчелы-виолончели, и шмели-контрабасы и комары-трубачи-флейтисты.

Цветочный золотистый мед лился рекою. Ночное небо горело дивной иллюминацией – только луны не было: эта, самая главная осветительница ночей, как раз в это время, где-то отсутствовала, вероятно по своим служебным обязанностям.

Ночные бабочки, надушенные даже до неприличия, шпанские, зеленые мухи, составили веселый хоровод и кружились в воздухе неутомимо. Черви и улитки, на что уже – до танцев непригодные, и те вытягивали головки, – мотали ими из стороны в сторону, делая вид, что тоже участвуют в общих танцах.

А старики – жуки-рогачи и мохнатые пауки, сидя поодаль, где потемнее, шептались между собою, вспоминая былое и соглашаясь на одном: – что давно уже, на этих лугах, сколько не попомнят, не было такой веселой ночи.

Но далеко не все насекомые узнали о том, кто остался победителем и избранником красавицы-маргаритки. Много лет прошло, а поиски за «светом во мраке», переходя из рода в род, до сих пор еще занимают крылатых героев этой сказки, и только лишь вспыхнет где-нибудь огонек ночью, как тотчас же мириады мошек мушек, жучков и мотыльков несутся на пламя и гибнут в нем, в тщетных попытках урвать хотя бы капельку этого жгучего света, дабы исполнить прихоть легендарной красавицы.

Волшебный лес

Люди вообще, особенно очень умные и образованные люди, согласны верить только тому, что осязаемо, ясно проверено каким-либо из пяти чувств, а то и всеми пятью разом – все же остальное они отрицают, как нечто несуществующее, как плод праздной фантазии… И они правы, но только насколько прав слепой от рождения, не веря в гармоническое сочетание красок, глухой, не верующий в сочетание звуков, в чудные мелодии, чарующие всех одаренных нормальным слухом. Первый не видит, второй не слышит, а на слово верить посторонним свидетелям они не согласны…

Установилась даже такая, будто бы, истина, что человеку, для ясного понимания всех окружающих его явлений, дано только пять чувств, что будто бы только эти пять чувств собирают сырой материал для лаборатории его ума, а потом уже из этой самонадеянной лаборатории рождаются на свет Божий, для общественного употребления, разные научные истины – в самом же деле только жалкие клочья и обрывки истинного знания – и вот почему получается такой плачевный результата!

В действительности человеку дано не пять чувств, а шесть, и это шестое чувство наукой не признано, ибо органа его еще не отыскано, а жаль! Это шестое чувство и есть самое могучее, оно окрыляет творческий дух человека, поднимает перед его духовными очами (такие очи, которые могут быть и у слепорожденных) завесу с иного, незримого мира, полного животворной красоты, а, значит, и глубокой правды!

Жрецы науки, требующие непременно точных доказательств, презрительно улыбаясь, называют все остальное вздором, отжившими силами, негодными, даже, по их мнению, вредными для детских сказок… Какое самонадеянное заблуждение!..

Нет, господа, не вздор! Все это гораздо ближе к истине, чем то, что вами проверено, взвешено, измерено по всем направлениям – только оно незримо и непостижимо для вас, лишенных великого шестого чувства, как мелодия звуков и красота красок непостижимы глухому и слепому.

Раз как-то я попал в большое собрание светил науки. За большим зеленым столом заседали самые ученые, всезнающие лесоводы и ботаники. Не было на земле ни одной травки, ни кустика, ни деревца им неизвестного, не изученного во всех подробностях…

Все леса мира были им ведомы, за исключением одного, самого роскошного, который эти ученые непростительно проглядели… это тот лес, в котором ни дровосек, ни столяр, ни плотник, ни даже угольщик-смологон не найдут ничего годного для своего дела, и лес, в котором не живут ни гусеницы, поедающие весеннюю листву, ни разные короеды и прочие вредные для растительности твари… Зато этот дивный лес населен иными существами, человеку далеко не чуждыми, даже очень близкими. В том лесу, в глухих трущобах, выстроены избушки на курьих ножках, с ветки на ветку перепархивают ослепительные жар-птицы, бегают серые волки, говорящие языком человеческим, такие, значит, которые не требуют, чтобы с ними живущие выли по-волчьи. Там на полянах резвятся чудные создания, не признающие никаких костюмов, а, значит, мод; в чаще кустов рыщут и гогочут шаловливые лесовики, а над водой тихих лесных озер и журчащих потоков, на гибких ветвях, качаются грациозные нимфы[14] и русалки… И вот еще одно, странное свойство такого интересного леса: если самый опытный и знающий свое дело фотограф, вооружившись лучшим аппаратом, захочет погулять и поработать в этом лесу – на пластинках его камеры ровно ничего не проявится. Но, если забредет туда вдохновенный художник, то страницы его альбома быстро обогатятся чудными, а, главное, правдивыми образами, потому что художнику дано обладание, в большей или меньшей степени, шестым чувством, о котором я говорил, в силу которого художник увидит все и все опишет, нарисует, расскажет в прозе, а то и в стихах, с рифмами и без оных, смотря по силе вдохновения…

И вы, господа, всему должны будете поверить, а если не поверите, то художник ничего от вашего неверия не потеряет. Вы же потеряете, многое…

Вы, господа – я обращаюсь к ученым зоологам и антропологам – глубоко убеждены, что на свете живут существа, называемые и людьми, и козлами, но для вас неведомы существа, у которых верхняя половина человеческая, а нижняя – козлиная[15]. Изображения таковые вы видали на картинах и в бронзе, читали о них часто и знали даже, как их зовут, и называли их именем своих знакомых и друзей, не стесняясь даже, что с их паспортными именами, связаны были чины, даже выше статского советника. И все-таки, вы не признаете этих козлоногих человеков только потому, что они не попали, с подробным описанием, в зоологические атласы…

А чтобы вы сказали, если бы собственными своими глазами увидели то, что вижу я, вот в эту самую, данную минуту?.. Вы бы начали тщательно протирать свои очки и стали бы припоминать, не пили ли вы немного более, чем следует, вчера вечером, или сегодня за завтраком, не поднялась ли у вас температура – короче, разыскивать причину такой галлюцинации и напрасно, потому что это не галлюцинация, а действительно молодой веселый сатир выбежал на полянку, потянул носом воздух и стал прислушиваться. За кустами, где журчал незримый ручей, послышался особенный плеск воды, и даже самые кусты зашевелились как-то подозрительно… Сатир в несколько прыжков перебежал поляну и присел за развесистым кустом. То, что видел козлоногий наблюдатель, очевидно, его заинтересовало. Отсюда были видны только его спина и короткий, торчащий кверху хвостик, энергично выдававший волнение своего обладателя.

Надо заметить, что классический сатир – это почти тоже, что наш леший, только степень его духовного развития и область познаний выше, а потому и поле его эстетических наслаждений несравненно шире.

Грубый леший, наверное бы дело, захохотал, захлопал в ладоши, а то бы, в виде приветствия, запустил бы комком грязи, или же накинулся бы, как боров, на помойное корыто – наш же просвещенный наблюдатель, боясь обнаружить свое присутствие, как истинный знаток красоты, внимательно созерцал и наслаждался чудным зрелищем.

В прозрачной воде лесного ручья купалась юная нимфа.

Девственно чистая, прекрасная своей невинностью, она, хотя и успела заметить в чаще два сверкающие восхищением глаза, но не придала, этому обстоятельству никакого значения. Нимфа продолжала игриво плескаться, улыбалась слегка, и даже будто бы кивнула головкой, в виде приветствия…

Солнечный луч прорвался сквозь темную чащу деревьев и ласково скользнул по дивным формам купальщицы… Сатиру стало даже завидно, и он почувствовал легкий припадок ревности… но тут милое создание окунулось напоследок и вышло на мягкий, песчаный берег… Нимфа тряхнула своими роскошными, серебристыми волосами, и, словно сверкающий, ослепительный ореол окружил эту чудную головку.

Сатир даже на минуту зажмурился от волнения и с его губ сорвалось громкое:

– Ах, как вы прекрасны!

– Я знаю! – засмеялась Нимфа. – А у вас козьи ножки!

– Зато эти «ножки» – очень сильны и, если вы удостоите сесть на мою спину, я вас с наслаждением покатаю по всему лесному пространству…

Сатир одним прыжком перескочил через ручей и припал к самым ногам красавицы, слегка вздрогнувшей от такого неожиданного приступа.

– Нет, нет, не надо! – продолжала она, ловко увернувшись от дальнейших ласк проказника.

А у того уже язык стал заплетаться от избытка чувств, и он, задыхаясь, бормотал:

– Дитя мое, доверься мне… Я всю жизнь буду твоим слугой, твоим рабом, а ты моей царицей…

Сатиры вообще в данных положениях на всех парах несутся прямо к цели; они все так избалованы легким успехом, что становятся, даже в самых юных летах, большими нахалами… Чего он тут не наговорил любезной своей царице, чего она вовсе не понимала, а у красных грибов, выглядывавших из мха, даже уши стали вянуть… Он убеждал ее отдаться ему, полюбившему ее всей силой первого чувства… он обещал ей все блага леса, вечное веселье, вечную радость…

Она молча слушала, и ее покойное личико не отразило ничего[16]…

– Хочешь быть моей… Хочешь?.. Скажи хоть слово!..

– Хочу, – отвечала она, – очень хочу кушать… Мне всегда после купанья есть… хочется…

Бедный козлоног не ожидал такой прозы, он безнадежно взглянул на свою собеседницу и проговорил:

– Что прикажете?..

– Там, за большой поляной, недалеко отсюда, стоит домик на петушьей ноге, а в домике живет моя тетя… Она мне всегда приготовляет большую тарелку превкусной малины со сливками… Ну!.. Побежим вперегонку… Кто шибче?

Легкая Нимфа понеслась по лесу с необычайной быстротой, словно ныряя меж кустов и не хуже куропатки, но Сатир был тоже быстроног и от нее не отставал.

Уже, ввиду домика, он остановил свою спутницу и заявил, что знакомиться с ее тетенькой не желает, а что с нею самой вновь увидеться желает пламенно.

– Вы часто купаетесь? – спросил он.

– Каждый день…

– Это очень хорошо, но место, выбранное вами для купанья, никуда не годится; я вам хотел предложить другое!

– Это не в большом пруду, где всегда гуси полощутся? Там так грязно; все затянуто тиной…

– О нет, не в пруду, – улыбнулся сатир, – я укажу вам бассейн, достойный вашего дивного, божественного тела. Я вас приведу к берегу океана, в лазурных долинах которого вы будете резвиться с обществе чудных золотых рыбок, обвитая жемчугами и кораллами, где вы белизной своего тела затмите белизну морской пены, где на вас с восторгом будут устремлены тысячи глаз, и воздадут вам хвалу и славу, как, давно уже, вашей прапрабабушке Киприде[17], родившейся из той же лазурной волны, из той же белоснежной пены…

Нимфа очень мало поняла из этой речи, но все же немного больше, чем прежде; ее даже заинтересовало – куда это обещает повести ее купаться восторженный поклонник, а тот, заметив в окне домика сердитый нос, а на нем круглые синие очки, торопливо проговорил:

– Я вас буду ждать… там и поведу туда. До завтра?..

Нимфа щелкнула его по руке – и было за что – и, скромно потупив глазки, пошла по направлению к висячему крылечку…

– Как она еще глупа и как прекрасна! – думал Сатир, мелкой рысцой отправляясь восвояси. – Но глупость эта пройдет! Это неведение невинности… И мне суждено быть новым Пигмалионом, оживляющим силой своего чувства холодный мрамор этой прелестной статуэтки[18]!

На другой день Сатир был очень удивлен и, конечно, порадован, когда, прибежав туда, застал уже свою Нимфу там.

Эту необыкновенную аккуратность счастливый поклонник красоты принял за нетерпение пробуждающегося чувства.

– Ну, бежим смотреть скорее на золотых рыбок! – встретила его красавица.

– И купаться! – лукаво усмехнулся волокита.

– Насчет купанья, право не знаю, что-то не расположена – да и тетя мне отсоветовала…

– А вы все рассказали? – укоризненно кивнул головой Сатир.

– Да, тетя сказала мне, что купанье в океанах небезопасно, а про золотых рыбок сказала, что это милые и преполезные твари… и если бы, не рискуя купаньем…

– Ах, старая карга! – почесал за ухом Сатир и добавил вслух, будто бы совсем равнодушным тоном:

– Как хотите! Бежим только посмотреть, а там на месте видно будет!

Они побежали, но как не легка была на ногу прелестная спутница, дорога была не близка, и Нимфа начала уставать.

Сатир, конечно, заметил это, и предложил к ее услугам свою спину.

Солнце высоко поднялось над волшебным лесом, когда наши путешественники прибыли на место. Сатир был взволнован близостью чудной ноши и порядочно-таки утомлен. Глазки Нимфы тоже слегка подернуло томной поволокой… Они присели перевести дух на краю крутого обрыва – и чудная картина, развернувшаяся перед их глазами, вполне вознаградила их за утомление.

Омывая береговые скаты жемчужной пеной, «без конца, сливаясь с лазоревым небом», расстилался безбрежный океан. Его гладкая, темно-синяя поверхность, словно огненными искрами, сверкала мириадами золотых точек. Это все были драгоценные рыбки, весело резвящиеся в коралловых чащах подводных лесов. По красным и бледно-розовым ветвям развешаны были жемчужные нити; у самого берега, сквозь пелену воды блистали раковины, переливавшиеся на солнце всеми цветами радуги…

– Ах, как это дивно… как красиво! – захлопала от восторга Нимфа и потянулась на самый край обрыва…

– А как хорошо там купаться!.. Не то, чти в жалком ручейке, под ивовыми кустами! – прошептал ей на ухо Сатир.

– Страшно! – пробормотала красавица. – Тетя говорила…

– А рыбки… рыбки…

– Страшно!..

– Смелее, дитя мое, я здесь! Я тебя поддержу!

– Ух!..

Нимфа разом соскользнула с гребня, пытаясь ухватиться руками за шею Сатира… А тот все шептал:

– Не бойся… Смелей…

А волшебная бездна океана тянула красавицу все сильнее, все неотразимее…

Вот уже близка водная поверхность, вот уже прохладная струя захватила ножки Нимфы, вот она погрузилась по пояс… по горло… и вдруг, охваченная полной решимостью, окунулась с головой и стала нырять и плавать, не слушаясь на этот раз Сатира, который, не ожидая такого блестящего успеха своих уроков, немного даже струсил и, спустившись к самой воде, проговорил:

– Однако!.. Ну, теперь и довольно!.. Для дебюта совершенно достаточно…

Увлекшуюся купальщицу охватило восторженное состояние. Она пела, хохотала и в этом возбужденном смехе слышалось даже что-то похожее на рыдание… Она жадно ловила руками золотых рыбок, накидывала на их резвые стаи сети своих чудных, серебристых волос, ныряя все глубже и глубже. И вдруг дико вскрикнула, охваченная иным чувством – чувством смертельного ужаса…

Там внизу, глубоко, из темной бездны появились два громадных тусклых глаза, и в слоях подонного ила закопошились какие-то гигантские змеи… Эти змеи, щупальца страшного Спрута, тянулись к ней, готовясь обвить смертельными, холодными кольцами ее чудное тело.

Нимфа сделала последнюю, увы, бесплодную попытку рвануться кверху… Сознание ее покинуло, и это дивное чистое существо, девственное когда-то даже в своих помыслах, погибло в ненасытной пасти гнусного чудовища…

А Сатир уныло свистнул, поскребя себя всей когтистой пятерней за ухом, и стал, цепляясь руками, взбираться на крутизну берегового обрыва.

Проходили года. У нашего Сатира были и еще подобные приключения, но намять о первой Нимфе не изглаживалась… С летами официальное положение Сатира в лесу все поднималось и поднималось, и ему удобно было наводить справки в глубоком, подонном мире… Да и характер у него стал спокойнее и сдержаннее. Прежние его маленькие, серебряные рожки, так называемые молочные, сначала сменились золотыми, значительно большей ценности, а теперь уже украсились алмазами и драгоценными камнями, но зато в ногах уже не ощущалось ни прежней силы, ни прежней резвости.

Однажды, под вечер, медленно прогуливаясь по берегу, Сатир услышал пение… Мотив веселой песенки показался ему знакомым… Это бы еще ничего – старик отлично изучил весь игривый репертуар подобной музыки – но голос, вот что его особенно заинтересовало… Голос этот он положительно слышал когда-то, давно, но слышал…

Сатир подошел поближе к воде, раздвинул руками камыши и увидел чудную женщину, с роскошными, ярко-зелеными волосами… Это была она! Вне всякого сомнения, она!.. Окраска волос, хотя и изменилась, но ведь это бывает. Дивные формы развились усиленно, но это ее нисколько не портило.

Старик смотрел с восхищением на чудное явление и, наконец, решился приступить…

– Это вы?

– Я!.. Разве переменилась?.. А ну, подойдите-ка поближе! Не бойтесь! Прежде вы были храбрее…

Сатир приблизился.

– Фу, как вы постарели! Какой стали ощипанный, лысый!.. А все-таки подойдите. Я вас, так и быть, поцелую…

У Сатира забилось сердце, он заметил страстный, жадный взор красавицы, но не заметил только того, что этот взор устремлен не на него лично, а на его лысую, ощипанную голову…

Красавица схватила его за рога, притянула к себе. Что-то хрустнуло, но он в пылу внезапно вспыхнувшей новой любви не заметил этого и почти с прежней, юношеской силой обнял свою Нимфу, но тотчас же в ужасе отскочил назад и пустился наутек, стараясь подальше удрать от своей нечаянной встречи.

Он убедился, что красавица наполовину была только женщина; остальную ее часть составлял холодный рыбий хвост, покрытый жесткой, слизистой чешуей…

С отчаянием он схватил себя за голову и тут только заметил, что драгоценных рогов, как не бывало – они остались в руках нырнувшей на дно зеленокудрой соблазнительницы…

Черный наездник Былина среднеазиатских кочевников

Давно это было – давно!

Много воды с тех пор ушло в Иргиз и Ори, много песку нанесло на мертвую Бек Пакдалы, много сочной, зеленой травы вольными табунами потоптано, много раз птица перелетная, с холодных сторон, за Арал тянула и назад по веснам возвращалась, много детей грудных стариками стали, много кладбищ курганами – мертвыми аулами – степь изукрасили…

Это было тогда, когда кочевой народ одну власть знал, одну силу: дедов своих родовых, седобородых; о другой какой власти и не слыхивал, тогда, когда никто не считал кибиток наших, никто податей не сбирал, никто никого не боялся…