II. Говорить. От руки ко рту

Жест ставит вопрос о фундаментальных основах коммуникации. Он является точкой пересечения различных дискурсов, где знание о человеке и его выразительных возможностях сопрягается с теорией языка. В вопросе о жестикуляции пересекаются психологическая и медицинская, театральная и ораторская модели, и это позволяет увидеть, как во взаимодействии рта и руки, звука и движения скрещиваются тело и язык, движение и понятие. Например, жест может рассматриваться в качестве человеческого праязыка, своего рода универсального lingua franca, объединяющего людей сквозь времена и пространства. Или мы можем воспринимать его как естественное, непроизвольное эмоциональное проявление, которое психология вычитывает из кинетической симптоматики. Жест предстает и искусным образом соматической фигуры, например в книгах по риторике, в руководствах по актерскому мастерству и декламации или же в учениях об этикете, которые переводят непосредственный язык жестов в продуманную систему телесных движений. Подходы к рассмотрению жеста многообразны, но все они объединяются представлением о том, что рука – это знак, а ее движение, жест – знаковое действие.

Невербальную языковую компетенцию тела XVIII век выразил понятием eloquentia corporis. Если метафора говорящего тела относится ко всему организму, то в руке она получает наибольшую очевидность. Жестовые сигналы накладываются на звучащую речь и придают воспринимаемому на слух голосу выразительность зрительно воплощенного языка. «Имеющий глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, убеждается в том, что ни один смертный не способен хранить тайн. Если его губы молчат, он говорит кончиками своих пальцев» – так резюмирует Фрейд во «Фрагменте анализа истерии» (1905) красноречивую соматическую симптоматику восемнадцатилетней «Доры»[27]. В более новых подходах когнитивной лингвистики к «концептуальной сфере» языка рука рассматривается как ключевая единица языковой картины мира. Это отражается не в одной только вариативности лексемы «рука», причисляемой к семантически сверхдетерминированным словам[28]. Сотни ее производных, фразеологических контекстуализаций и ассоциированных глаголов действия охватывают едва ли доступную картографированию территорию сдвигов и переносов значения.

Спектр орально-мануальных отношений складывается под воздействием взаимных попыток присвоения, осуществляемых рукой и ртом, – начиная с тонких дополнений друг друга и заканчивая открытым присвоением. То, что гортань, губы и язык артикулируют в звуках, сопровождается и комментируется, а иногда опровергается пальцами. Здесь жестикуляция не является второстепенным сопровождающим явлением. Язык жестовых знаков соединяет движения руки, поведение пальцев и положения, принимаемые в этом движении, в сложную систему кинетического алфавита, который отнюдь не сводится к тому, чтобы искусно перевести высказанную речь в оптический эквивалент. Он функционирует и действует автономно от устной речи. Там, где рука формирует свой собственный язык, она склонна действовать независимо от рта: «Речь не привязана к устному выражению; она равным образом свободно и неограниченно может быть артикулирована в мануальном модусе»[29]. Эта свобода жеста привела и к особым механизмам контроля, и к специфическим моделям декодирования.

1. Перформативная парадигма: жест поэта (Анна Ахматова vs Василиск Гнедов)

В начале XX века дискурсы о выразительных телесных движениях вновь обращаются к старому и традиционному положению жеста между языком и телом. Кроме того, в поле зрения попадает различие между подражательным и указательным жестами – прежде всего благодаря учению о выразительных движениях теоретика «народной психологии» Вильгельма Вундта. Одновременно происходит и принципиальный пересмотр представлений о жесте – в нем предчувствуют уже не только средство универсальной коммуникации, но и усматривают регресс языка, возвращающегося к своим архаическим истокам артикуляции и экспрессивности. Связанная с этим критическая жестология языка ведется целым рядом дисциплин от фольклорной антропологии и драматургии до лингвистики и теории литературы. Все они ставят вопрос о жесте как типе знака, который позволяет оживить теории о ручном происхождении языка и сформулировать отличительное качество его возможностей выражения. Таким дифференциальным качеством оказывается сдвиг от классического понимания жестового языка к современной концепции языкового жеста. Если классическое понимание жеста видит его функцию в том, чтобы придать слову дополнительную экспрессивную силу посредством движения руки, то модернизм локализует жест непосредственно во рту и в слове. Начиная с универсального языка manus loquens Квинтилиана до «Natural Language of the Hand» Балвера или уже упомянутой eloquentia corporis, речь идет о лингвализации человеческого тела. Модернизм подвергает этот концепт критике. Парадигма красноречия тела, согласно которой жестовые знаки тела кодируются в язык, сменяется подходом, при котором происходит включение жестового регистра в фонетический и артикуляционный. Вместо риторики жеста строится жестология речи.

В результате появляется множество жестовых систем, которые едва ли можно интегрировать в стройную систему телесных шифров. Первые впечатления от такого многообразия в понимании жеста дают литературные перформансы эпохи. Здесь в первых рядах – поэты-футуристы, создавшие агрессивный и динамичный, «доэстетический»[30] стиль поведения, который Крученых фиксирует в описании действия: «Выплеснуть рассчитанным жестом чтеца за спину холодные чайные опивки»[31]. Помимо легендарных выступлений футуристов следует обратиться и к другим формам декламации, более специфичным именно по отношению к жестам и достигающим тесного единения жеста и слова, – какими бы скандальными они на первый взгляд ни казались. В своих «Беллетристических мемуарах» Зенкевич описывает вечер в редакции «Аполлона» в 1913 году, на котором кубофутуристы, а за ними имажинисты и символисты представляли свои стихи и теории. Перед длинным столом «как перед ящиком фокусника» расхаживал Белый, затем из темного угла появлялся Хлебников в солдатской рубахе и декламировал стихотворение, состоящее из знаков препинания, за ним следовал Игнатьев, сипящий что-то «ларингитным шепотом» (позже он положил своим речам кровавый конец, перерезав себе горло бритвой). И наконец Зенкевич описывает сцену с Василиском Гнедовым:

На середину комнаты выходит другой молодой человек, еще более развязный, с широким плоским лицом, в потертом пиджачке, без воротника, в обшмыганных, с махрами внизу брюках. – Василиск Гнедов – сама поэзия, читает свою гениальную поэму конца. В книге под этим заглавием пустая страница, но я все же читаю эту поэму, – выкрикивает он и вместо чтения делает кистью правой руки широкий похабный жест[32].

Несколькими месяцами ранее молодой Гнедов прибыл в Петербург с намерением «перевернуть литературу». Очень быстро он стал востребованным исполнителем лирики[33]. Третьяков вспоминает, как в начале 1914 года, будучи еще чужим в столичном городе, он попал на литературные дебаты в квартире Мейерхольда. Третьяков еще придумывал свои тезисы, как вдруг услышал чьи-то слова: «Во всем движении юноши скрыто много интересного, нечто, предвещающее развитие вещей неслыханных». Речь шла о Василиске Гнедове, которого Третьяков описывает следующим образом: «Довольно экстравагантный молодой человек из Петербурга, крайне левый. Я удивленно смотрел на респектабельный сюртук»[34]. Но гораздо больше, чем сюртук, в истории литературы прославилось движение руки Гнедова, вдохновившее даже визуальную поэзию конца XX века:

Ил. 1. Ры Никонова. Жест – дефис

Это движение, или «гениальная поэма конца», представляет собой часть цикла поэтических миниатюр, которые Гнедов опубликовал под названием «Смерть искусству!» (1913). Пятнадцать фрагментов цикла разными способами воплощают принцип разрушения языка вплоть до самоуничтожения поэзии. В последнем фрагменте – «Поэме конца» – программное название книги сводится к минимальному образу лирической формы (ил. 2). «Поэма конца», которая, как замечает издатель Гнедова Игнатьев, «является также поэмой Ничего, графически – нуль»[35], приводит к пустоте молчания. Гнедов, объявляющий себя велеречивым «поэтом будущего, который каждую минуту овладевает 80 000 000 001 словом в квадрате», осуществляет в этой «поэме» часто провозглашаемый конец искусства как акт отречения от языка[36].

Ил. 2. Василиск Гнедов. Поэма конца (1913)

«Поэма конца» не только ставит точку, отмечающую конец поэзии. Она знаменует и отправную точку практики рецитации как жестового перформанса. Эта перекодировка акта поэтической декламации со слова на руку регулярно упоминается в литературных мемуарах современников. Так, Георгий Адамович в своих заметках «Невозможность поэзии» (1958) пишет:

В первые, озорные футуристические годы был человек по имени Василиск Гнедов, считавшийся поэтом, хотя, кажется, он ничего не писал. Его единственное произведение называлось «Поэма конца». На литературных вечерах ему кричали: «Гнедов, поэму конца!.. Василиск, Василиск!..» Он выходил мрачный, с каменным лицом, «именно под Хлебникова» долго молчал, потом медленно поднимал тяжелый кулак – и вполголоса говорил: «все!»[37]

Владимир Пяст вспоминает, что Гнедов «любил декламировать свою „Поэму конца“. Слов она не имела и вся состояла только из одного жеста руки, быстро поднимаемой перед волосами и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой»[38]. Виктор Шкловский, напротив, видит в движениях Гнедова скорее аллюзию на крестное знамение: «Была у него еще поэма конца – она состояла из жеста рукой крест-накрест»[39]. Жест Гнедова-чтеца, который воспринимался публикой как возмутительный и в то же время как неопределенный или ритуальный, Игнатьев описывает как «ритмо-движение», в котором «Рука чертила линии: направо, слева и наоборот»[40]. Там, где по линиям ничего не пишут и где по строкам ничего не читают, открывается пространство для лирики жеста. Сдвиг от говорения к телодвижению, замыкание рта посредством руки, перевод метрической речи в ритмическое движение – это больше, нежели демонстративный акт ликвидации языка. В этих явлениях проявляется значимое изменение авангардистской поэтики, когда в сценах жестового исполнения слов она обращается к острому вопросу о конце искусства и смерти языка.

Бертольт Брехт в работе «О лирике без рифмы и без правильного ритма» (1939) описывает, как он выработал «совершенно определенную технику» для произнесения прозы и стихов: «Я назвал ее жестовой. Это означает: речь должна полностью следовать жестам говорящего»[41]. Эта техника, видимым образом выстроенная на основе сценического опыта, радикально отличается от Гнедова. У Гнедова нет ориентации слова на жест, которая у Брехта ведет, например, к сгущению дейктических местоимений. Гнедов приостанавливает работу слова в жесте. Этот жест совершает поиск таких форм выразительности, которые ни в коей мере не стремятся поддержать или предвосхитить жестовым красноречием словесный ars oratoria. Он не образует красноречивое телодвижение или ловкий пример eloquentia corporalis, схватывающей слово с немых губ. Здесь речь идет о том, что невозможно высказать, о том, что едва ли может получить какое-либо выражение в полноте словесного богатства. «Смерть искусству» и «Поэма конца» тяготеют к нулевой точке артикулируемого.

Выход Гнедова Зенкевич наблюдал с нескрываемым скепсисом, но вот уже передвинули кресла и стулья, внесли печенья и чай, а Зенкевич покидает комнату и оказывается в соседнем помещении, куда его зовет Николай Гумилев, чтобы познакомить с «интересной женщиной». Гумилев, со своей стороны, также провозглашал жестовый принцип поэтики. Так, в эссе «Жизнь стиха» (1910) он писал, что «подлинно хорошее» стихотворение прежде всего должно обладать двумя свойствами – стилем и жестом:

Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу его героя, перенимает его мимику и телодвижения и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изреченная становится уже не ложью, а правдой[42].

Через жест текст передается в речь – однако это происходит в такой звуковой и ритмической организации, что в акте чтения тело производит особого вида мимический мимесис. В этом смысле жест действует как прием, управляющий текстом и телом читающего.

Однако Зенкевича ожидал не жест Гумилева, а жест его первой жены. В отдельной комнате, примыкавшей к помещению для собраний «Аполлона», Анна Ахматова приняла его, сидя на диване, рядом с которым стояли двое военных. «Эльга Густавовна, – знакомит меня Гумилев, почему-то не назвав фамилию. – Очень рада, – протягивает мне дама руку в длинной по локоть черной перчатке»[43]. Едва ли можно найти пример более сильной конфронтации двух жестов и двух поэтических поз. Там, где Гнедов двусмысленным жестом полукрещения оскорблял своего слушателя, теперь рука в перчатке протянута в грациозном движении для церемониального поцелуя. Противопоставление Гнедова и Ахматовой, представленной здесь как Эльга Густавовна, совершенно не случайно, поскольку уже в десятые годы Ахматова предстает перед публикой как поэтесса с выработанным элегически-трагическим обликом. Аксессуары этой сцены стереотипны для всех воспоминаний об Ахматовой. Поэтому Жолковский и Панова, отвечая на вопрос о том, какой из жестов Ахматовой следует поставить на первое место, приводят строки из стихотворения «Песня последней встречи» (1911): «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки»[44].

Манера Ахматовой стала для Лидии Гинзбург поводом для размышлений о культурно-исторической дегенерации жеста в модернизме. В своих дневниках Гинзбург констатирует печальную утрату выразительными телесными движениями своего значения в российском обществе поставангарда. Она объясняет эту эрозию жестовой культуры поведенческой дезориентацией субъекта, для которого знаковое поведение тела оказывается чем-то внешним и который больше не владеет его изощренными кодами. Лишь в отдельных случаях у субъекта сохраняется способность осознавать кинетическую экспрессию, но такое осознание уже непереводимо в разработанный язык жестов. Это можно видеть в облике Ахматовой, чей эксцентрический стиль позволяет догадываться о наличии сложного телесного формального языка. Гинзбург обнаруживает «секрет житейского образа Ахматовой и секрет ошеломляющего впечатления, которое этот образ производит» в «системе жестов». «То есть ее жесты, позы, мимические движения не случайны и, как все конструктивное, доходят до сознания зрителя. Современный же зритель-собеседник не привык к упорядоченной жестикуляции и склонен воспринимать ее в качестве эстетического эффекта. Наше время способно производить интересные индивидуально-речевые системы, но оно нивелирует жесты»[45].

Этот пример индивидуальной и ярко выраженной позы демонстрирует, что жесты представляют собой эстетический конструкт поэтического тела, модус стилизации поэтического imago, который формирует свой облик в емкой кинесике, доведенной до максимальной детальности. Наряду с внимательным изучением конкретных ситуаций и обстоятельств жизни Ахматовой Гинзбург стремится к исторической реконструкции символических телесных поз как элементов общественных форм с ярко выраженным ритуальным характером. Этикет, церемониал, религиозный ритуал, салон, «хороший тон», семейная иерархия, системы рангов и отрегулированный распорядок дня стали «ритмическими импульсами жизни», стимулами, но равно и условиями тщательно проработанной проксемики. В современной же культуре…

Она (проксемика? – С. Ш.) пробивается тайком и бессистемно в чересчур заметном поклоне или чересчур нежной улыбке служебного подхалима. И это не потому, конечно, что стерлось различие между отдающими приказания и приказания выполняющими, но потому (и этому начало положил уже буржуазный строй), что власть и подчиненность признаются служебными состояниями человека, – между тем как во времена сословного мышления власть и подчиненность являлись органическими качествами человека, признаками той социальной породы, к которой он принадлежал. Вот почему образ внешнего поведения переходил за пределы своего необходимого применения и распространялся на весь обиход человека. Мы же знаем только профессиональную и, следовательно, условную упорядоченность жестов. Устав предписывает жесты военным, условия ремесла предписывают жесты официантам и парикмахерам, – но для нашего сознания это только признаки профессии, которые человек слагает с себя вместе с мундиром и прозодеждой[46].

В обозначенном здесь диапазоне жеста между эстетикой и прагматикой намечается разграничение, которое приписывает телесным действиям либо функцию овнешнения, либо эксцентричного выражения. Жест бросается в глаза там, где он выходит за пределы нормативного кода и является в известной степени избыточным, например в утрированной гримасе смеха, в напускной позе ободрения и везде, где он выступает как телесный орнамент в чистом виде.

Не только Гинзбург отмечает эту жестовую дезориентацию, которая представляется то маньеризмом, то свидетельством отсутствия жестового кода. Борис Арватов делает сходное наблюдение, указывая на бесформенность повседневных жестов. Однако он объясняет это расстройство социальным переворотом, который привел к разладу между унаследованным габитусом и новым, конструктивистским дизайном жизни, когда методы научной организации труда еще не полностью укоренились в повседневности:

Люди не умеют говорить, гулять, садиться, лежать, устраивать обстановку, вести общественные дела, принимать гостей и ходить на похороны. <…> Разве это люди, – все это специализированные калеки с вывороченными суставами, ватными мускулами и обезьяньей походкой, калеки, которые мы почему-то называем себе подобными? Мы живем в каком-то дисгармоничном мире штампованных вещей, которых не ощущаем, эмоций, которым не верим, движений, которыми не способны управлять[47].

Джорджо Агамбен полагает, что европейский бюргер «окончательно потерял свои жесты» в конце XIX столетия[48]. В это время быстро выходят из строя ритуальные и поведенческие распорядки движений. При этом тики и апраксии в меньшей степени свидетельствуют о всеобщей потере контроля над телом, а скорее являются симптомами того, что Агамбен называет «катастрофой жеста». Конвульсивные спазмы и автоматическая моторика делают видимым это расстройство, и в первую очередь это касается символической системы выразительных движений. В подобных дистониях проявляется современный кризис как поведенческих автоматизмов, так и соматической фигуративности.

В противоположность или, возможно, в дополнение к этому развоплощению жеста в неуправляемый вывих, в нервозное подергивание начинается эстетическая борьба со стоящими под угрозой вымирания выразительными жестами. На первом плане она затрагивает прежде всего немые искусства – танец, раннее кино, а также живопись и пластику. О том, как немое кино порождает новую жестовую культуру, можно узнать из сохранившихся впечатлений о пребывании Маринетти в Москве и Петербурге в 1914 году. Бенедикт Лившиц не без труда подводит гротескный стиль поведения Маринетти под понятие жеста и характеризует его как вид кинематографической кинетики:

Жестикуляция – не совсем подходящее слово для этой молниеносной быстроты движений, сменявших одно другое, как в фильме, искусственно ускоренном перепившимся механиком. Точно демонстрируя на собственном примере возможности новой динамики, Маринетти двоился, выбрасывая в стороны руки, ноги, ударяя головой, сверкая белками, скаля зубы, глотая воду стакан за стаканом, не останавливаясь ни на секунду, чтобы перевести дыхание[49].

Здесь проявляется примечательное разделение единства жеста и слова, разделение вербального и невербального кодов, что характерно для модернизма. По-видимому, Гинзбург зафиксировала историческую ситуацию, в которой повышенная чувствительность к языку сопровождается притупленным восприятием экспрессивности тела. Декорум ахматовских движений оказывается в этом контексте бросающейся в глаза эстетической инсценировкой, равно как и энигматической позой. Процитированный жест надевания на правую руку перчатки с левой руки выражает эмоциональное замешательство, о котором говорят стихи, а вместе с ним и невозможный жест, который Жолковский и Панова называют оксюморальным[50]. Гинзбург интерпретирует такое поведение как знак произвольности, противостоящей любой возможности прочтения:

Что касается Анны Андреевны, натолкнувшей меня на все эти соображения, то ее жесты, помимо упорядоченности, отличаются немотивированностью. Движения рук, плеч, рта, поворот головы – необыкновенно системны и выразительны, но то именно, что они выражают, остается неузнанным, потому что нет жизненной системы, в которую они были бы включены. Перед нами откровенное великолепие, не объясненное никакими социально-бытовыми категориями[51].

В этой разнонаправленности системы и неконвенциональности кинетическая фигура Ахматовой образует новое сопряжение поэтического языка и жеста. Гинзбург говорит, с одной стороны, о социальном обесценивании жеста и, с другой стороны, об увеличении его эстетической значимости в поэзии. Так жесты Ахматовой поднимают вопрос о жестовой специфике ее лирики. Прежде всего здесь следовало бы задуматься о минимализме приема, часто приписываемом акмеизму, о лаконичности фигур и «скупости слов», к которой призывал Михаил Кузьмин в 1910 году. И поэзия Ахматовой не в последнюю очередь может свидетельствовать о смене ритмическо-экспрессивного изобилия символизма на сдержанность и риторическую humilitas акмеизма.

Борис Эйхенбаум в трактате об Ахматовой (1923) говорит о «сокращении перспективы» семантической глубины слова и характеризует ее как прием, при котором слова не «сливаются» друг с другом, как в «безудержном потоке», но «только соприкасаются – как частицы мозаичной картины»[52]. Эффект этого перехода от символистски-экстенсивной энергии слова к сокращенным формам словесного сжатия Эйхенбаум видит в повышенной чувствительности к движению самого слова и к артикуляторным моментам, богатым мимическими и интонационными элементами. На место эвфонии и богатой звуковой инструментовки приходят движение речи, мимика речи. И с ними «речь приобретает особую артикуляционно-мимическую выразительность. Слова стали ощущаться не как „звуки“ и не как артикуляция вообще, а как мимическое движение. В связи с этим внимание перешло от согласных к гласным – от фонетики к артикуляции, к мимике губ по преимуществу»[53]. Вопрос о том, почему это движение органов артикуляции, в особенности губ, является мимическим (а, скажем, не моторным), остается открытым. Эйхенбаум предлагает дать на него ответ через анализ вокальных структур. Однако на фоне жестовой экспрессивности Ахматовой приобретает значимость формула артикуляционно-мимической поэзии. Там, где поэтическое высказывание становится прочитываемым как лабиальный образ движения рта, в лирическом стиле вырисовываются мимическо-жестовые моменты поэтического габитуса.

2. Лингвистическая парадигма

2.1. Кинетология: жест как философский язык (Яков Линцбах)

В 1916 году вышла работа математика и лингвиста Якова Линцбаха (1874–1953) «Принципы философского языка. Опыт точного языкознания». Почти забытое сегодня исследование Линцбаха обсуждалось современниками очень жарко. Самую детальную и одновременно самую пристрастную рецензию дал Павел Флоренский. Он счел «Принципы» не только «интересной и подробной» разработкой в направлении точной науки о языке, но прежде всего беспрецедентной атакой на сущность языка, неслыханным актом его извращения: «…еще никогда и никем не делалось столь безжалостной, столь нечеловеческой, столь противоестественной попытки покуситься на самый средоточный из даров человеческого существа, на самое сокровенное из достояний наших – на язык»[54]. Линцбах, который называл себя лингвистическим алхимиком[55], ищет универсальную языковую форму, которая была бы транслингвальной в смысле независимости от всякого конкретного языка и не сближалась бы при этом с существующими проектами такого рода, будь то эсперанто или волапюк. Эти искусственные языки отталкиваются от языков естественных, в то время как идея философского языка, понимаемая как алгебра мышления, предполагала априорную конструкцию, принципы классификации и логические правила которой исключали бы диахронное развитие.

Еще точнее, нежели при помощи понятия транслингвальности, язык Линцбаха можно было бы охарактеризовать как пралингвальный, ибо, как он полагает, мы неосознанно владеем им уже с рождения. Это язык «без грамматики», «без словаря» – в известной степени «естественный», который по сравнению с существующими языками является «в наименьшей степени искусственным». Но прежде всего он трансмедиален: «основанный на свободном творчестве», он может привлекаться в равной степени всеми искусствами и позволяет тем самым осуществлять между ними взаимный перевод:

Она (мысль. – С. Ш.) может быть представлена графически, в виде рисунка, пластически, в виде модели, сценически, в виде представления, протекающего во времени. Она может быть представлена также в виде музыкальной мелодии и в виде игры телодвижений, – некоторой пляски или ритмической гимнастики. Может быть представлена в виде игры красок, встречающейся на коврах, тканях и т. п. предметах украшения. Здесь возможны все вообще способы выражения, при том не только те, которые существуют в настоящее время, но и те, которые когда-либо существовали или будут еще изобретены[56].

Универсальный язык Линцбаха характеризуется в самом общем виде принципами сокращения, упрощения и упорядочивания. Они гарантируют выполнение основополагающего правила перевода: подобно тому как философский язык может быть передан в любой системе знаков, эти системы переводимы друг в друга, так что «формуле будет соответствовать чертеж, чертежу – рисунок, рисунку – поэма, поэме – мелодия, мелодии – пляска»[57]. Эта подвижная сочетаемость кодов показывает, что понятие искусственного языка едва ли подходит для характеристики системы Линцбаха. Скорее речь здесь идет о поиске языка искусства, который объединял бы все искусства в проекте всеобщей теории символа. При абстрагировании, которого требует этот формальный дискурс, появляется поразительно конкретная деталь: ключ к принципу эквивалентности такого языка искусств и наук Линцбах находит в жесте руки. Причина этого заключается в том, что жест руки есть форма такого движения, которое, как рисунок в воздухе, предшествует всякой графической разметке на плоскости. Тем самым телодвижение становится ядром непосредственной наглядности, которая, с одной стороны, медиально обещает почти непреломленное, прямое понимание, а с другой стороны, отражает уже в пространственно-временном телесном осуществлении жеста момент дифференциации и транзитивности, что позволяет отвлечься от телесного конкретизма и допустить дискурсивность жеста, расчленение на обособленные частицы партитуры и его передачу другим медийным средствам.

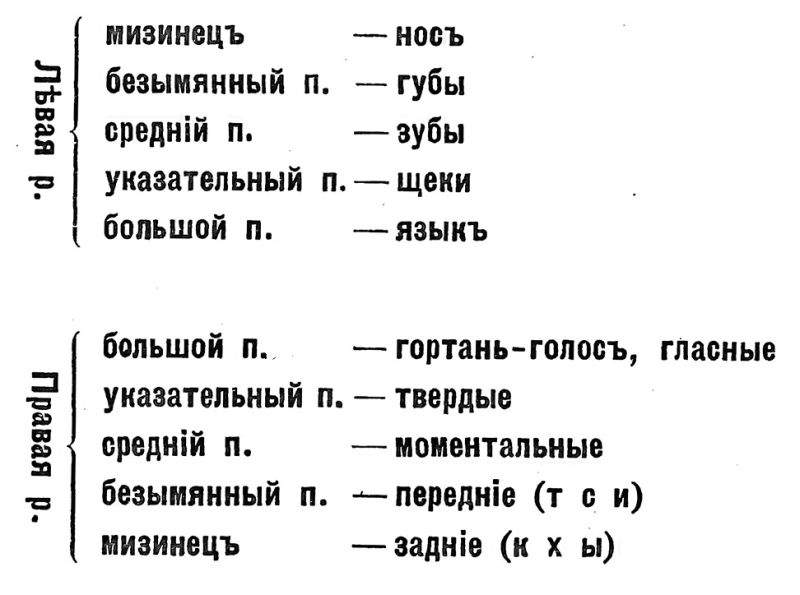

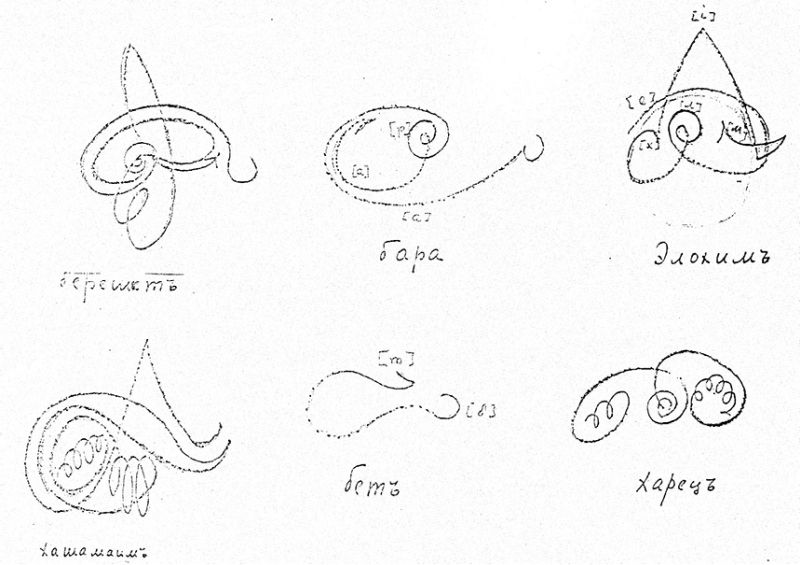

Линцбах ставит задачу разработки системы нотации, которая соответствовала бы жесту как месту происхождения языка. Уже в 1901 году Линцбах публикует пособие о том, как освоить стенографию за два дня, и годы спустя он вновь обращается к основной идее этого сочинения. Стенографический метод Линцбаха основан на применении к языку и письму концепта золотого сечения, которому соответствует строение руки. Так, по Линцбаху, три фаланги пальцев (за исключением большого) находятся друг к другу в отношении золотого сечения. Буквы предлагаемого алфавита стенографии также можно систематизировать согласно этому математическому идеалу красоты, и в результате они оказываются каллиграфией[58]. Но ведь речь идет о скоростном письме, которое, в отличие от имеющихся систем стенографии, не пользуется элизией и другими приемами сокращения, но обеспечивает полную запись информации со скоростью речи. Решение этой задачи состоит, по Линцбаху, в органическом аналогизировании письма и речи: если в процессе говорения задействованы многие органы (легкие, нёбо, губы, язык, голосовые связки, зубы, гортань и т. д.), то и в процессе письма нельзя ограничиваться только одним пальцем или небольшим их количеством. В обычных же графических системах записи «пишущий должен работать, в сущности, лишь одним указательным пальцем, ибо все другие пальцы служат только для держания пера. Он должен работать здесь к тому же только кончиком этого пальца, царапая отдельные буквы пером, являющимся как бы подобием ногтя»[59]. Для реформирования этой редукционистской модели нотации следует в процессе письма активировать все пальцы и создать десятипальцевую систему письма и шрифта, которую Линцбах называет «многопалое письмо» (см. ил. 3 и 4). Если сконструировать пишущую машинку с десятью клавишами, которые соответствовали бы не буквам, а различным органам речи и формам их артикуляции, то появился бы инструмент, позволяющий сделать процессы говорения и записи симультанными. По клавишам такой машинки пальцы двигались бы «как конечности при беге или скачке»[60].

Ил. 3 и 4. Яков Линцбах. Многопалое письмо

Наряду с этой моделью стенографии Линцбах описал и вторую систему нотации, которая предполагает перенос на бумагу жестовых движений:

Но если мы в настоящее время редко прибегаем к языку жестов, как к таковому, то зато все чаще и чаще пользуемся языком рисунка. Нетрудно усмотреть, что последний, по существу своему, есть не что иное, как все тот же язык жестов, только более совершенный технически. Движения изображающей руки проводятся здесь не по воздуху, где они, подобно звукам устной речи, немедленно исчезают, а по некоторой твердой поверхности, создавая здесь так же, как при письме, надолго остающиеся следы. Мы рисуем преимущественно одними пальцами и с таким расчетом, чтобы движения, которыя нужно зафиксировать, совпадали с плоскостью бумаги. Вследствие этого третье измерение представляется здесь условно, в виде перспективы[61].

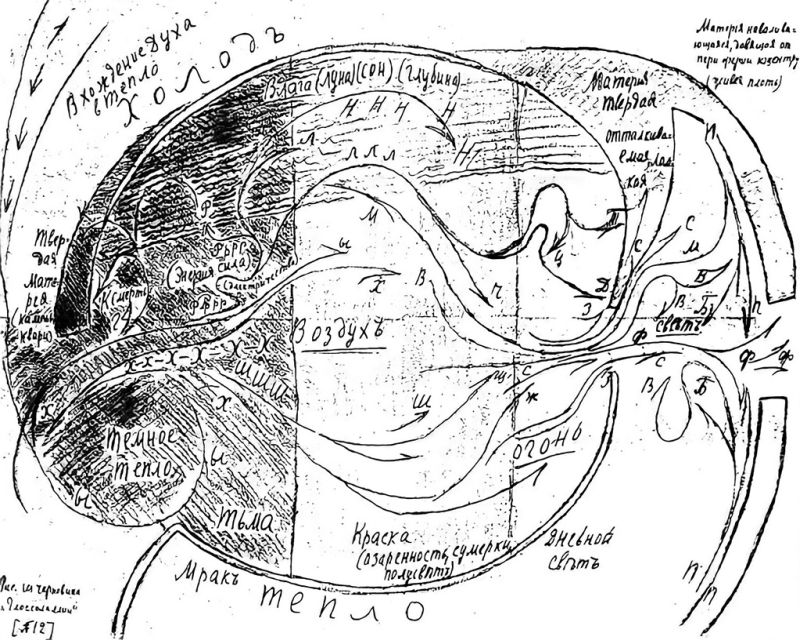

Ил. 5–8. Схема последовательности движений

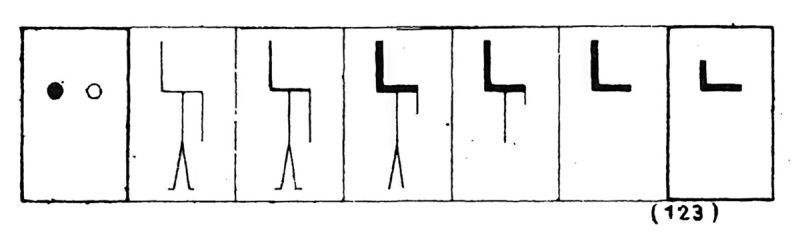

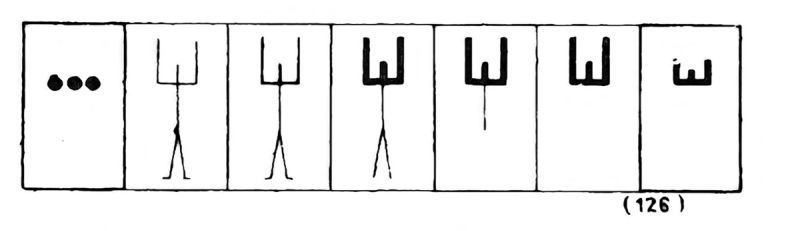

Фигуры этого «ручного языка» связываются между собой в кинематографическую последовательность, в которой любой ход движений и любые изменения состояния одновременно и представимы, и отображаемы (см. ил. 5).

Производя детальные расчеты, Линцбах доказывает, что эта форма изложения не будет ни более затратной, ни более трудной, нежели обычное вербальное описание. Так, например, для передачи на письме сцены, в которой человек поднял руку и согнул ее, потребуется записать последовательность слов, а для осуществления этой записи нужно будет 9 × 16 = 144 раза приложить перо к бумаге, в то время как кинематографическое черчение этого же процесса потребует проведения 7 × 8 = 56 линий, причем их число можно уменьшить, если просто указать начальную и конечную позиции последовательности движений, возможно с помощью связывающей срединной фигуры или же посредством интеграции метонимических элементов движения (см. ил. 6–8).

Теория языка Линцбаха основывается, как и его модель письма, на установке, согласно которой язык следует визуализировать как чертеж, диаграмму или изображение, чтобы в полученных схемах схватить его целиком и сразу. В то время как обычные системы оперируют разделенными единицами, числами, буквами или иными символами, то есть организованы арифметически, системы, основанные на жестах, обладают плотностью изобразительной формы и способны через линии, поверхности и объемы создавать «непрерывное изложение». И суть этого изложения, кажущаяся иероглифической, раскрывается непосредственно из восприятия этой жестовой системы (см. ил. 9).

Ил. 9. Схема Линцбаха показывает маршрут человека, живущего в избе под горою. Рано утром на восходе солнца он запрягает в сани лошадь и едет в город. Через некоторое время дорога уходит в лес. Там он нагоняет охотника и тоже сажает его к себе в сани. Внезапно начинается сильный снег, путники теряют дорогу, за ними гонятся волки. Путники отстреливаются, и волки отстают. Наконец они добираются до жилья, ужинают и остаются ночевать, хотя метель к тому времени уже прекратилась. Флоренский иронизирует по поводу этого примера, приводя его в качестве доказательства того, что искусственный язык Линцбаха годится лишь для «простейших расказцев»

Амбициозный проект Линцбаха, предполагающий построение системы письма, в которой были бы совместимы символические схемы совершенно разных форм искусства, соответствует необходимым условиям нотаций, которые выдвинул Нельсон Гудман, но и выходит за их пределы. Согласно Гудману, нотации должны быть синтаксически вычленяемыми, обладать конечной дифференциацией и быть семантически однозначными[62]. Эти критерии выполняются и в модели Линцбаха. Отличие состоит, во-первых, в том, что Гудман исходит из системы нотаций, разделенных по принадлежности к различным искусствам, в то время как Линцбах работает с концептом всеобщей нотации, чьи принципы обеспечивают не только кодирование, но и транскодирование. Во-вторых, Линцбах добавляет к минимальным условиям нотационных систем элемент наглядности. Ее он находит в жестовом языке, восходящем, в свою очередь, к «первобытному языку», который, по Линцбаху, прежде всего базировался на жестах и мимике и в меньшей степени на звуках:

Всеобщая понятность мимики и жестов, в особенности последних, сводится к изобразительности их. Показывая что-нибудь жестом, мы более или менее искусно описываем соответствующий предмет, представляем его форму, его величину, его положение, движение и т. д. Каждое положение руки, каждое движение ее здесь что-нибудь изображает, и изображает не условно, а непосредственно так, как соответствующий предмет дан нам в своей действительности[63].

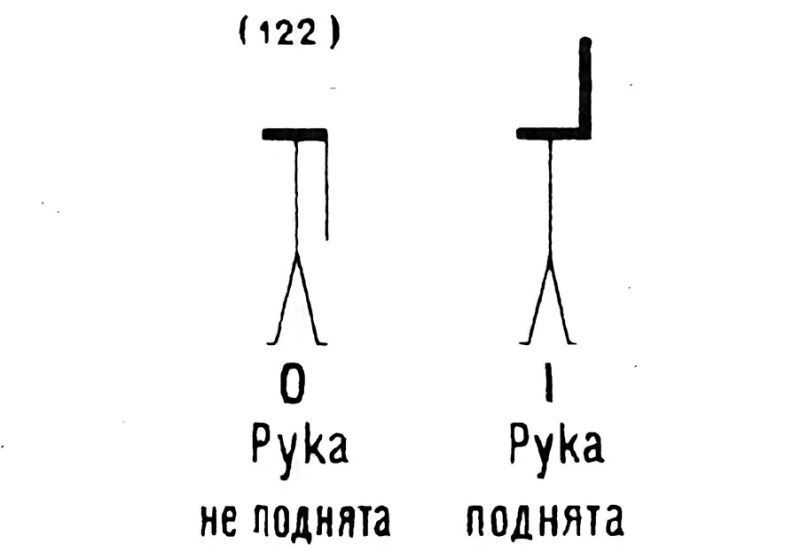

Категории изобразительности, понятности и непосредственности – наиболее устойчивые в дискурсе о жестах. Это тесное взаимодействие изображения и обозначения в жесте навело Вундта немногими годами ранее на мысль о необходимости различать две формы жеста: индексальное указание (на присутствующие предметы) и иконическое изображение (отсутствующих объектов рисунком в воздухе)[64]. Линцбах, в свою очередь, повышает способность изображающего жеста и приписывает ему силу производить впечатление реального присутствия предмета. Он соединяет очевидность изображения с присутствием индекса. Этот эффект достигается комбинацией подхода Линцбаха с алфавитом жестов ритмической гимнастики Эмиля Жак-Далькроза, весьма популярной в 1910-е годы. Метод Далькроза был направлен прежде всего на то, чтобы согласовать ритм звуков с ритмом движений тела – сделать «музыкальные ритмы… видимыми в динамической игре мускулов»[65]. Для Линцбаха этот подход обещал возможность реализовать «пластическое воплощение» музыки посредством перевода звуковой окраски в телесные формы, мелодий в последовательность движений и силы звуков в игру мускулов. Не углубляясь в концепцию Далькроза о «приведенной в движение пластике» «мускульного чувства»[66] и не заимствуя его теорию о многообразии «чувственного воплощения» музыки, Линцбах сокращает репертуар движений тела до двух элементарных жестов: рука поднята и рука опущена (см. ил. 10, а также ил. 5).

Ил. 10

Из этих двух основных жестов можно строить все более сложные позы, которые, согласно формулировке Линцбаха, «все… очень изящны, а главное – вполне естественны», и именно посредством этого критерия «они будут существенно отличаться от движений, применяемых в системе ритмической гимнастики Ж. Далькроза»[67]. Они не только соединяют природу и искусство. Будучи аналитической типологией жестов, они прежде всего позволяют точно транспонировать музыкальный код в «пластическое выражение языкового знака», достигающее большего, чем система Далькроза. Оно рождает впечатление musica muta: «Вместо этой ритмической гимнастики, представляющей собой лишь некоторое частичное, сокращенное описание музыки, мы будем иметь здесь полное пластическое изображение ее, – то, что можно было бы назвать музыкой для глухих»[68]. Если отвлечься от того, что модель Жак-Далькроза понимается Линцбахом как искажение его собственной, становится ясно, на что претендует Линцбах: получить на основе жестов руки систему знаков, которая была бы одновременно тотальна и оптоцентрична. Здесь должно схватываться все – глазами и посредством рук.

В идеях Линцбаха, забытых историей медиа и историей языка, Юрий Цивьян видит теорию современной кибернетики и устройства мультимедийных интерфейсов avant la lettre[69]. Линцбах – провидец искусственного многофункционального языка – создавал свою систему знаков не как упрощенный, аналоговый скелет языка естественного, но как семиотическую систему, которая может передать одно и то же высказывание различными способами. Не в последнюю очередь именно благодаря этому универсальному принципу переводимости Линцбаха и относят к числу основателей семиотики. Параллели с «Курсом общей лингвистики» (1916), который был опубликован учениками Соссюра, несомненны. Это касается, например, утверждения Линцбаха о произвольности знака: «Слова здесь сами по себе не выражают ничего, а являются лишь условными знаками, значение которых должно быть известно»[70]. Как и Соссюр, он использует шахматы для пояснения парадигматического и синтагматического отношения знаков:

Итак, мы имеем здесь две вещи: фигуры и их расположение. Фигуры сами по себе изображают только отдельные предметы, положение же их выражает то или другое отношение их друг к другу. …Каждая первоначальная фигура имеет теперь 2 значения: одно, – ее собственное, а другое, – указываемое положением ее на картине. Значение фигур зависит здесь так же, как в шахматной игре, не только от них самих, но и от того положения, которое они занимают[71].

Возможность гибкой, многосторонней перекодировки отличает систему Линцбаха от семиологии Соссюра – момент, который достаточно редко отмечался исследователями. «Принципы философского языка» преследуют двойную цель: первая – с помощью произвольности и конвенциональности получить модель, основанную на иконичности, вторая – благодаря самим «Принципам философского языка» покинуть пределы чисто дескриптивной лингвистики и перейти к конструктивной теории языка. И то и другое стремится освободиться в конечном счете от словесного языка как такового. Возвращение к жесту как источнику языка становится лишь толчком для утопической идеи жеста как языковой системы будущего. Здесь можно будет отказаться от рта, который «первоначально… был создан не для речи, а для еды. К речи он приспособлен впоследствии, и здесь конструкция его не могла не вносить дисгармонии в строение речи»[72]. Оставаясь в стороне от семиологического языкознания, отсылающего к общему индогерманскому прошлому, Линцбах своим путем приходит к идее языка будущего как системы знаков «без слов и без грамматики»[73].

Размышления, представленные в «Принципах философского языка», в последующие годы и десятилетия были продолжены Линцбахом, в первую очередь в направлении математического универсального языка, который мог бы служить идеальным типом непротиворечивой, полной и однозначной модели. Но все рукописи, посвященные математической идеографии, а также его последний проект «Универсальная математика и универсальный язык», который Линцбах представлял в Академии наук в Москве и Таллине, остаются неопубликованными и до сих не получили никакого отклика. Как и многие другие концепции философии языка этого периода, теория «Принципов философского языка» Линцбаха стала жертвой генеральной линии языкознания того времени, которая также ориентировалась на жест. Возглавлял это новое направление Николай Марр.

2.2. Глоттогенез: запястье как источник языка (Николай Марр)

Жест – важная составляющая онто- и филогенетических моделей: жесту приписывается ключевая роль в происхождении человечества, цивилизации, культуры. Нередко эти размышления сходятся в представлении о жесте как источнике языка. В то время как Линцбах рассматривал жест руки в утопической перспективе универсального проекта языка будущего, Николай Марр помещает его в точку начала языка как такового. Марр вписывается в длинный ряд палеолингвистиков, которые соединяют жест и происхождение языка. Однако в этом ряду он занимает особое место. Это становится ясно, если сделать краткий экскурс в историю этого дискурса.

Мишель Фуко утверждает, что сдвиг в сторону жеста приобретает в философии языка актуальность тогда, когда язык начинает становиться невидимым. Концепция языка раннего Нового времени, ориентируясь на учение Парацельса о сигнатурах, исходит из представлений о зримых, маркирующих вещи знаках[74]. С разрушением этой концепции и с исчезновением видимого языка вещей повторно ставится вопрос о том, какой функцией обладают телодвижения в процессе возникновения у людей знакообразования. Начиная с теории Кондильяка, в которой жестовое действие – langage d’ action – рассматривалось как предварительная ступень и переходный этап к языку, исследования по антропологии языка настойчиво искали следы жеста руки в языке. Философы языка XVIII века полагали основание языка в природе, в человеческом теле и надеялись обнаружить здесь тип знака, который был бы «чистым обозначением» и, будучи продлением человеческого тела, отделялся бы от него в качестве знака. В то время как теории происхождения языка XVIII столетия находили в жесте постигаемый и зримый missing link той загадки, которую нельзя было разрешить ни теологически, ни указанием на Адамов язык, XIX век обращается к субъектам речи и сравнительно-языковым исследованиям. В XX веке это нашло продолжение в представлениях о языке как о структуре последовательностей и различий. По этой линии, следуя Фуко, можно проследить нарастающее избавление (или спасение) лингвистики как дисциплины от жеста. Фаддей Зелинский выразил это развитие в емкой формуле: «Слово убило жест»[75]. С лингвистической точки зрения вербальный язык как поздняя стадия развития человеческой коммуникации всегда остается формой вторичного, производного языка, эмансипирующегося от системы и символики языка жестового.

Но наряду с этим процессом избавления или спасения от жеста существовала и альтернативная трактовка жеста. Если Кондильяк и Руссо настойчиво связывают с теорией языка теорию восприятия, которая попеременно признает примат то за слухом (и тем самым за словом), то за зрением (и тем самым за жестом), то в XIX веке, например у Ницше, новый интерес к жестам проявляется в других аспектах. Первый затрагивает вопрос о том, насколько влиятелен миметический момент при зарождении языка. Иными словами, всегда ли жест подражателен? Второй вопрос связан с последовательной абстракцией чистого миметизма, приводящей к возникновению символики жеста. Еще в начале XX века считалось, что жест указывает на инстинктивный источник языка. Согласно формулировке-катахрезе Вундта, именно в языке телодвижений можно «как раз в момент возникновения подслушать» начало языка[76]. В первом томе «Психологии народов» Вундт, по аналогии с исторической лингвистикой, ставит вопрос об исторических «основополагающих формах телодвижений» и призывает к изучению этимологии телодвижений. Но в отличие от выявления первоначальных звуков устной речи «этимон» телодвижения исторически никак не дан и не может быть развернут: языки телодвижений, согласно Вундту, всегда остаются «на ступени исходного состояния и следы исторических изменений, которые мы в них наблюдаем, позволяют лишь в указанном отношении распознать их общие характеристики как языков. Можно было бы сказать, что понятие праязыка, являющееся в случае звучащих языков гипотетическим понятием, для языка телодвижений становится непосредственно наблюдаемой действительностью». Она доказывает «необходимость того, что для любого языка, возникающего естественным путем, однажды наступает момент, когда отношение между знаком и тем, что он обозначает, становится непосредственно наглядным»[77].

Теория яфетизма Марра во многих отношениях примыкает к этим теориям по языкознанию и философии языка, но иначе ставит акцент: обращаясь к жесту, она стремится к пересмотру языкового мышления. Несмотря на то что яфетизм уже в 1920-е годы подвергся критике и впоследствии рассматривался как обскурантистская перверсия паралингвистики, Марр является ключевой фигурой в дебатах о жестовом происхождении языка. Так, в контексте своей миметической модели языка на Марра ссылается и Вальтер Беньямин[78]. Отталкиваясь от идей Марра, Люсьена Леви-Брюля, Карла Бюлера и Льва Выготского, Беньямин разрабатывает понятие «голосового жеста», в котором соединяются звукопись и знаки руки. В 1925 году Беньямин познакомился с немецким изданием работы Марра «О происхождении языка» и нашел «множество новых, по большей части необычных идей», которые в силу своей «большой значимости» были учтены Беньямином в его критических размышлениях о новейших лингвистических моделях, не ограничивающих язык посреднической и информативной функциями.

Марр начинает эту работу с наблюдений «яфетической палеонтологии», состоящих в том, что глаголы «давать», «дарить» и «брать» происходят «от понятия „рука“»[79]. Эти наблюдения ведут к двум предполагаемым следствиям. Первое гласит, «что одно из основных свойств яфетической речи, в противоположность индоевропейской и иной, [– это] наглядность словотворчества доисторических эпох, когда понятия связывались друг с другом не логическим, а образным мышлением, в образах»[80]. Наряду с заимствованной из «Первобытного мышления» (1922) Люсьена Леви-Брюля идеей дологического наглядного мышления появляется предположение о том, что в племенных языках от слова, используемого для выражения понятия «рука», произошли не только перечисленные выше глаголы. Рука оказывается здесь источником всех языков.

Данное положение следует понимать в двух аспектах. Во-первых, «многочисленные семантические дериваты» понятия «рука» являются для Марра доказательством гипотезы о том, что звучащая речь по своему словесному составу образована целиком из небольшого количества первослов и в центре этого ограниченного словаря, наряду с «небом», «космосом» и «человеком», находится слово «рука». На вопрос «Что первичнее – небо или рука?» в яфетическом языкознании есть только один ответ: «Яфетическое языкознание нас возвращает нормами палеонтологии речи от „небес“ к „руке“, как к первослову, к руке трудящегося человека, этого творца всей нашей материальной культуры, в том числе и языка»[81]. Уже в этой этимологии заложена in nuce теория жеста, имплицирующая постулат подобия. Во-вторых, данная палеолингвистическая модель имеет своей целью построение теории глоттогонии, согласно которой этимологический источник языка в руке обоснован генетически. Наряду с «рукой» как протословом фигурирует рука как прототип языка. И если еще в 1920 году Марр нигде не говорит о языке телодвижений, то немного позже он приходит к другим выводам: в 1924 году он впервые заявляет о существовании дозвукового жестового линейного языка (ил. 11 а – в):

Яфетическая теория устанавливает, что звуковая речь возникла вовсе не от звукоподражательных слов; звукоподражательные слова – позднейший вклад человечества в языковые средства, когда у племен был в распоряжении богатый лексикон. У племен же примитивов было всего-навсего по одному слову, то есть у племен в примитивной стадии их развития еще не было звуковой речи, люди говорили жестикуляциею и мимикой, воспринимая мир и всю окружающую их жизнь в образах и по сродству образов и соответственно объясняясь друг с другом линейными движениями, символами тех же образов и форм[82].

Ил. 11 а. Изображение родословного древа линейного (ручного) языка

Ил. 11 б – в. Ручная речь армянского и турецкого населения на Кавказе: Ручная сигнализация «солнце»; Ручная сигнализация «луна»

От акустического концепта речи Марр постепенно переходит к оптическому. И вместе с этим он отмежевывается от всяких современных ему попыток разграничить говорение у человека и животного. Марр резко выступает против попыток вывести язык из звуков, производимых животными: «Яфетидология взорвала все основания для продолжения нереального вопроса об очеловечении животных звуков социально для создания языка, вдвинув между звуковой речью и животным состоянием линейную речь»[83]. В этой перспективе история лингвистического развития от животного к человеку шла не через усовершенствование, уточнение и дифференциацию анималистических звуков силами homo sapiens. Существенный эволюционный раздел находится между когтями и рукой[84]. Человек способен говорить, потому что у него есть руки.

Эта аргументация оказывается лейтмотивом как для палеоантропологического дискурса, так и для философии языка. В последней области соответствующие положения формулирует Хайдеггер, который относит концепт руки как сущностное отличие человека от животных к началу человеческого становления. По Хайдеггеру, лишь благодаря руке человек становится способным к говорению. В сложном скрещении обладания рукой и бытия человеком «рука владеет сущностью человека, потому что слово есть сущностное основание человека, будучи принадлежащим к области сущности руки». Обладание рукой реализуется человеком не только в символических действиях, таких как молитва, приветствие, благодарность, клятва или даяние. «„Рука“ находится только там, где бытие как таковое является не сокрыто и человек сам раскрывается по отношению к бытию. Рука придает слову отнесенность бытия к человеку и именно посредством этого отношение человека к бытию»[85]. Рука относится к самым основам человека: «Никакой зверь не обладает рукой, и никогда рука не возникает из лапы или когтя. И даже отчаявшаяся рука, и в первую очередь она, никогда не становится „когтями“, которыми человек „цепляется“. Рука происходит лишь из слова и со словом»[86]. Это положение обнаруживает радикальное противоречие между онтологией языка и тезисом языкознания о языке руки: там, где палеолингвистика положила руку в качестве фигуры глоттогенеза, онтология языка сделала язык фигурой генезиса руки – теперь не рука рождает язык, но язык производит руку.

Иначе построена аргументация Марра. Линейный язык здесь непосредственно указывает на конкретную работу руки в процессе производства как на речь, так что рука как орудие культуры является органическим инструментом производства языка:

Рука же – первоначально единственное естественное орудие речи, как и единственное орудие всякого производства, пока та же производственная сила, трудовой человек, не создает ей заместителя в искусственных орудиях производств, предметах материальной культуры, и тогда, только тогда, столь же естественно, функция орудия речи переходит на язык, который, не забудем и этого, носит, как то выясняет палеонтология речи, одно общее с «рукой» название[87].

В этом сочленении языка с производством при посредстве шарнира-руки как instrumentum instrumentorum просматривается теория Энгельса о возникновении языка из трудящейся руки человека[88]. Если Марр и включает эту концепцию в свою теорию возникновения языка, то по крайней мере в начале 1920-х речь у него идет не только или не в первую очередь об объяснении возникновения языка из труда или вместе с трудом. Марксистская система понятий образует здесь скорее поверхностный слой аргумента, восходящего к Людвигу Нуаре[89]. В исследованиях «Происхождение языка» (1877) и «Орудие и его значение для истории развития человечества» (1880) Нуаре положил основание языка в орудии, а орудия – в руке.

Нуаре объединил язык и труд как элементы человеческого формирования и изменения мира и предположил, что «модификации внешнего мира, полученные в результате труда», «сродни» звукам, которые эту деятельность акустически сопровождают[90]. В ходе такого сопровождения труда звуки получают значение, происходящее из их оперативной соотнесенности. Первые звуковые связи как «посредствующие звенья» между человеком и миром образуют, согласно Нуаре, «первый зародыш, из которого затем развивается вся разветвленная производящая деятельность человека в ее великолепных органических взаимодействиях, и этим первым зародышем было орудие»[91]. Благодаря орудию «человек стал орудийной сущностью; благодаря своим искусственным творениям естественный человек стал другим, а именно таким, каким мы знаем его сегодня»[92]. Образцом этого искусственного инструмента является естественный орган: «Рука, хватающая рука, орудие орудий, которая сама есть движение, но порождает последствия, которая есть то, что открывает для нас творение, нашу личную деятельность, перенесенную в мир вещей»[93]. Хотя тем самым Нуаре и помещает язык на границе орудия, где встречаются рука, инструмент и труд, он не стремится продемонстрировать язык жестов. Рука для него есть орудие труда, а не орудие языка.

В этом состоит существенное отличие этой теории от взглядов Марра, который предполагал существование жеста речи. Тем самым на передний план здесь выходит оптический образ линейного языка. Гипотеза линейного языка позволяет положить в фундамент языка не фонетический принцип, отсылающий к животным звукам, а дейктический: «Первая человеческая речь не звуковая. <…> Действительно, первобытный человек, не владевший членораздельной звуковой речью, был рад как-либо указать или показать предмет, и для этого он располагал особым приспособленным в этих целях инструментом, рукой, так отличающей человека от остального мира животных»[94]. Этим объясняется отсутствие грамматической категории субъекта на данном этапе развития языка. Скорее был некий субъект, который «не выявлялся в речи самостоятельно»[95].

Ранняя, кажущаяся несколько схематичной формулировка, согласно которой человек использует руку для указания на то, что он не может назвать, появляется в поздних работах Марра в более разработанном виде. Привлекая «ископаемые пережитки речи линейной или ручной», которые сохранились в звуковой речи, Марр стремится показать, что основной принцип звуковой речи по-прежнему прибегает к источнику образного языка жестов и мимики. Ибо «фактически то, как соединены друг с другом фигуры ручного языка, перешло в звуковую речь». В глоттогенезе как переходе от линейного языка к звуковой речи

…слова созидались <…> в постепенно протекавшем диалектическом расхождении с кинетической речью, языком жестов и мимики, рядом с которым элементы звуковой речи служили долго лишь подсобным материалом, ограничивавшим свое использование кругом предметов и представлений магического порядка. Когда же сложилась звуковая речь и вышла за пределы магических потребностей в мир обыденных предметов и представлений, победительница сраженной кинетической речи оказалась забравшей все достижения линейного языка: первичные слова и производные образования звуковой речи не что иное, как перевод линейных, или кинетических, символов, сигнализовавшихся рукой, на звуковые символы[96].

С этим тезисом Марр оказывается в фокусе современных ему исследований, пытающихся дать определение языка как жестикуляции, осуществляемой звуковыми органами. Так, подобно Марру, Ричард Паджет считает жест первичным по отношению к звуку и усматривает в жестово-мимическом элементе фундамент фонетической речи. Если исследование яфетических языков показывает, что слово «имя» «как „обозначение“, „указание“ оказалось происходящим от „руки“, указывающей части тела»[97], то всякий акт именования и называния представляет собой указание, в котором ощущается изначальный дейктический акт. В различных лингвистических теориях этого времени дейктическое ядро языка – постоянно повторяющийся мотив. Карл Бюлер включает его в свою построенную вокруг функции репрезентации «Теорию языка» (1934), чтобы, исходя из индогерманских (именно такое наименование он считал всецело оправданным)[98] позиционных способов указания, наряду с «полем символов» рассмотреть и «указательное поле» как крайне важное для ориентации человека не только в пространстве, но и в самом языке. Если феноменологически верно, «что указательный палец, это естественное средство demonstratio ad oculos, замещен другими средствами указания, но замещен в речи о наличествующих вещах», то все же «действие, которое производит указательный палец и его эквиваленты, не может быть просто нивелировано и отброшено»[99]. В то же время Бюлер недвусмысленно отвергает «миф о дейктическом источнике осуществляющего репрезентацию языка» и настаивает на том, что указательные слова и именующие слова образуют два совершенно разных класса. Лежит ли пальцевый жест в основании специфического индогерманского типа der-дейксиса[100], верно ли, что никакой звуковой указательный знак не может обойтись без жеста или какой-либо иной «чувственной направляющей», эквивалентной жесту, – различие между указанием и называнием (наименованием) нельзя устранить никакими спекуляциями о происхождении языка. Ибо в то время, как немое телодвижение может характеризовать обозначаемое посредством имитации, звук его символизирует[101].

Для того чтобы довести до конца это указанное Бюлером, а также Ревесом различие, вступает в дискуссию Марр. Защиту и поддержку он получает в лице современной ему школы когнитивной психологии, сформировавшейся вокруг Выготского. Она постулирует, что слово есть вначале «условный заместитель жеста», вследствие чего первые слова можно было бы корректно перевести только посредством указательных жестов[102]. В известной степени Марр радикализирует этот аргумент, не признавая, что такого рода перенос относится только к ранней онтогенетической или филогенетической фазе в развитии языка. В язык всегда вписано его дейктическое измерение – точно так же, как никакой язык не может возникнуть без руки, рот всегда говорит вместе с рукой – даже тогда, когда на первый взгляд кажется, что она бездействует. Согласно Марру, «рука или руки были языком человека»[103]. В этом отношении звуковая речь всегда несет в себе жест, она его высказывает, она есть звуковой жест.

Палеолингвистические гипотезы Марра о происхождении артикуляции практически не получили дальнейшего развития в лингвистике, зато оказались очень привлекательными для поэтологических дискуссий о стыке слова и руки. В период модернизма поиском основ языка и универсальной lingua franca занимались не только исследования, посвященные истории языка. Также и поэтика ведет напряженный поиск новых форм говорения и обращается к началам языка и «примитивным» стадиям человеческой коммуникации. Здесь марризм получает скрытую и до сих пор едва ли изученную рецепцию. Тезисы Марра становятся предметом своеобразных интерпретаций с целью использовать их для лингвистического подкрепления литературных теорий жестового языка. Так, Андрей Белый выворачивает наизнанку тезис Марра о руке как языке (органе тела) человека, а Алексей Толстой извлекает из марровской глоттогонии типологию нарративных жестов. Но прежде чем обратиться к глоссолалической перверсии модели линейного ручного языка у Белого, следует пристальнее рассмотреть отчасти скрытый, отчасти явный «нарратологический марризм» Алексея Толстого.

3. Поэтологическая парадигма

3.1. Res gestae: писать историю по жестам (Алексей Толстой)

Художественная фраза появляется как выражение системы жестов[104].

Толстой не только многократно высказывался по поводу палеолингвистических вопросов. Он детально объяснял связь между историей литературы и историей языка в своих метатекстуальных комментариях и в конечном итоге объявил эту связь концептуальным центром своей поэтологической программы. Оба дискурса – лингвистический и литературный – пересекаются у Толстого в жесте. Не только действия и события истории оказываются у Толстого в буквальном смысле res gestae. Из жеста он дистиллирует особую модель повествования и писательской манеры. Жесты выступают у него и как события рассказываемой истории, и как события самого говорения и повествования.

Такое наложение жеста и истории связано с решением особых поэтологических задач. Они касаются прежде всего выбора жанра «литературной историографии» как раз в тот период, когда фактографическая линия литературы стремится поддерживать строгую соотнесенность с современностью. Острую актуальность литературной историографии легче всего понять при взгляде на документальную составляющую авангарда. Сергей Третьяков в статье для журнала «Новый ЛЕФ» писал по поводу Льва Толстого: «Нам нечего ждать Толстых, ибо у нас есть наш эпос. Наш эпос – газета»[105]. В контексте сжатия времени нарратива до хроникальной и оперативной фиксации «теперь»-времени обращение Алексея Толстого к истории не просто направляет взгляд/читателя назад, а по стопам истории подводит нас к пределам рассказываемого.

Особенно ярко это намерение воплощается в масштабном замысле Толстого по созданию нарративной историографии петровского времени. Здесь обнаруживается, как жест начинает работать, чтобы сделать исторически отдаленное ощутимо близким, чтобы превратить немую историю в речь и втиснуть в форму нарративного сюжета открытость и многогранность события. Если Вилем Флюссер в своем «Опыте феноменологии жеста» спрашивает, следует ли мыслить жест, отталкиваясь от истории, и отвечает на этот вопрос отрицательно, то Толстой, напротив, понимает историю, отталкиваясь от жеста. Несколько утрируя, можно сказать, что Толстой использует жест для того, чтобы придать событийному происходящему – некоторой res — образ истории – res gestae. Но каким способом res становится res gestae? Как историческое происшествие или факт трансформируются в событие нарративное?

Для этого требуется прежде всего такое изучение истории языка, которое находится под сильным влиянием жестовой теории и жестологического глоттогенеза Марра. В 1934 году, на рубеже перехода к нормативной поэтике соцреализма, Толстой в своего рода поэтологическом признании дал определение языка, в котором явно чувствуется влияние яфетизма:

Что такое язык?

Прежде всего это выражение жеста внутреннего и внешнего. Первоначально, когда не было языка, когда жили люди-полузвери, они жестикулировали, произносили какие-то звуки, подавали знаки опасности, расположения и т. д., словом, объяснялись, как глухо-немые. В дальнейшем эти жесты сопровождались звуками, из звуков получались слова и, наконец, связная речь. Речь есть функция жеста. Человек все время постоянно жестикулирует в социальной среде. Человек, связанный с социальной сферой, получающий от нее бесконечное количество рефлекторных ударов, отвечает на эти рефлексы жестом. Это не значит, что это как жест руки – может быть, это внутренний жест, жест идеи. Вот ключ к пониманию и изучению языка. Народный язык весь состоит из жестов. Язык литературный утерял свой жест[106].

Влияние теории Марра еще отчетливее проявляется в докладе Толстого «О драматургии», сделанном на Первом съезде советских писателей в 1934 году. Здесь он назвал язык «следом гигантского производительного труда человеческого общества», который объединяет «отложенные кристаллы мириадов трудовых движений, жестов и вызванной ими духовной энергии». Отсюда следует, что «происхождение языка берет свое начало от звукового выражения жеста производительного труда»[107]. Таким образом, следует обратиться «к коренным истокам языка, к началу всех начал», к труду и «там найти давно потерянный ключ – жест – и отомкнуть им слово»[108]. Непрестанно жестикулирующий человек или, скорее, примитивный «человек-зверь», реагирующий на мощные побудительные импульсы окружающей его среды рефлексами, воплями, призывами и неартикулированными прасловами, эволюционирует здесь в трудящееся животное и сублимирует примитивный язык жестов в языковой жест. Сначала возникают глаголы, затем – существительные, эпитеты и, наконец, как вершина logos – понятия[109].

Но если литературный язык потерял эти пражесты, где он может обрести их вновь? На конференции Союза советских писателей 30 декабря 1938 года Толстой заметил, что такая возможность вытекает из принципа очевидности в литературе. Как, спрашивает Толстой, можно вновь обрести жест там, где правит слово? Как его можно подслушать? И как решается проблема, состоящая в том, что жест не проявляется иногда открыто, а остается внутренним жестом, скрытым в качестве неосуществленного или «сдержанного желания жеста»? Более короткого ответа дать нельзя: «Его нужно увидеть»[110], ибо «Пока я не увижу жест, я не услышу слово». Так возникает «облагороженный» жестами язык:

Как же приблизиться к алмазному языку? Как найти его? Законов этого языка нет. Грамматики такого языка нет, и сочинить ее нельзя. Речь человеческая есть завершение сложного духовного и физического процесса. В мозгу и теле человека движется непрерывный поток эмоций, чувств, идей и следуемых за ними физических движений. Человек непрерывно жестикулирует. Не берите этого в грубом смысле слова. Иногда жест – это только неосуществленное или сдержанное желание жеста. Но жест всегда должен быть предугадан (художником) как результат душевного движения. За жестом следует слово. Жест определяет фразу. И если вы, писатель, почувствовали, предугадали жест персонажа, которого вы описываете (при одном непременном условии, что вы должны ясно видеть этот персонаж), вслед за угаданным вами жестом последует та единственная фраза, с той именно расстановкой слов, с тем именно выбором слов, с той именно ритмикой, которые соответствуют жесту вашего персонажа, то есть душевному состоянию в данный момент[111].

Отсюда следует, «что вы, писатели, всегда должны галлюцинировать, то есть научиться видеть то, что вы описываете. Чем отчетливее вы будете видеть призраки вашей фантазии, тем точнее и вернее будет язык вашего произведения»[112].

Жест остается местом, где литература может фантазировать. Но вместе с тем он является и приемом, через который в литературу входят закон и цензура. Наиболее подробно Толстой раскрывает это напряженное противоречие в уже упомянутом докладе на Первом съезде писателей в августе 1934 года. Сцена, с которой начинается существование жеста, изображает у него сидящих у огня пралюдей, чьи ритмически отшлифованные движения охоты, рубки, удара и трения вызывают те или иные образы:

У палеонтологического человека, – того, что привязал жилами осколок кремня к рукоятке и оставил в пещерах магические рисунки зверей, – наверно, процесс мышления был иной, чем у нас. Борьба с природой, охота и труд требовали привычных, передаваемых из поколения в поколение движений, и они, эти жесты, повторенные (скажем, в пещере у костра), вызывали в мозгу человека привычные образы. Перед его взором (обращенным к огню) проходили тени зверей, врагов, человек жестикулировал и воображал, – в дыму костра возникали бесплотные двойники жизни. Это была магия. Усложняющиеся процессы труда требовали более точных определений. Жесты повлекли за собой звуки, из звуков сложился язык[113].

В этой почти платоновской картине прачеловека, сжавшегося в своей пещере у огня и устремившего зачарованный взгляд на проходящие одна за другой тени или же захваченного ритмическим трудом телесной речи, скрыт архетип жестово-кинетического проявления образов, «язык-примитив»[114]. Правда, Толстой отправляется на поиск жеста вовсе не назад в эволюционное детство «пралюдей», а в эпоху, когда Россия вступает в Новое время. И он найдет образ жеста не у костра в пещере каменного века, но вообразит его в камере пыток петровской Руси. Здесь он сопрягает жест с насилием и развивает из этих смещений одну из самых проблематичных концепций жестового повествования.

Толстой, описывая свою литературную работу, часто говорил об этом пути к историографическому и жестовому повороту. В 1924 году, в связи с посмертной публикацией в «Правде» (3 декабря 1924) заметок Ленина «Об очистке русского языка», Толстой поместил в «Красной газете» статью, которая называлась «Чистота русского языка». В ней писатель рассказывает, что в революционном 1917 году он переживал художественный кризис, из которого его вывело чтение протоколов пыток XVII века:

В 1917 году пережил литературный кризис. Я почувствовал, что, несмотря на знание огромного количества русских слов, я все же русского языка не знаю, так как, желая выразить данную мысль, могу ее выразить и так, и этак, и по-третьему, и по-четвертому. Но каково ее единственное выражение – не знаю.

Вывело меня на дорогу изучение судебных актов XVII века. Эти розыскные акты записывались дьяками, которые старались записать в наиболее сжатой и красочной форме наиболее точно рассказ пытаемого. Не преследуя никаких «литературных» задач, премудрые дьяки творили высокую словесность. В их записях – ключ к трансформации народной речи в литературу. Рекомендую всем книгу профессора Новомбергского «Слово и дело»[115].

В книге под названием «Слово и дело» Новомбергский собрал и прокомментировал около двух сотен обвинительных заключений, протоколов пыток и записей признаний из дел Тайной канцелярии, в которых разбирались преступления, связанные с оскорблением величества. Это чтение о пытках стало для Толстого ключевым событием, к которому он позднее нередко возвращается в своих многочисленных советах начинающим авторам. Собрание Новомбергского не только знаменует собой начало более глубокого интереса Толстого к принуждающей риторике обвинения и признания, но и его обращение к историческому жанру. Уже читая Новомбергского, Толстой кладет акты процессов из «Слова и дела» в основу своих рассказов о временах Петра Великого. Так, «Наваждение» (1917) использует материалы расследования, которое велось против иеромонаха Никанора, годом спустя возникает «День Петра», затем – драма «На дыбе», переработанная позднее в пьесу «Петр I» (1937–1938).

Спустя несколько лет, уже начав работу над большим историческим романом о петровском времени, Толстой продолжает рекомендовать начинающим литераторам собрание Новомбергского в качестве учебного материала, поскольку из «красочности» и выразительной силы записанных во время пытки слов можно извлечь новый, подлинно русский литературный язык. В апреле 1933 года журнал «Смена» организовал чтение Толстым фрагментов романа «Петр I», над которым писатель работал с 1929 года. Чтение это завершилось обсуждением, стенограмму которого «Смена» опубликовала в мае того же года. Разговор коснулся работы Толстого с историческими документами, характеристик Петра и в первую очередь проблем стиля. На вопрос, как автор добивается того, что каждый персонаж говорит своим собственным языком, Толстой ответил пространным пояснением, затрагивавшим историю языка, и в центре этого пояснения находилось не что иное, как пыточная идеология, продуктивная для поисков нового литературного языка:

Мне довелось прочесть книгу «Слово и дело» проф. Новомбергского. Это судебные акты XVII и XVIII веков. Они писались таким образом: в приказе (в подвале) на дыбе висел допрашиваемый, его пытали, хлестали кнутом, жгли горящим венком. Он говорил безумные слова и чаще всего неправду. Его пытали второй раз и третий раз для того, чтобы совпали показания.

Записать такого рода показание – вещь очень ответственная. Дьяки, записывавшие показания, были люди ученые. Они должны были в сжатой форме написать так, чтобы сохранить весь индивидуальный характер данного человека, точно и сжато записать его показания. Нужно было соблюдать сжатость, точность выражения, дать краткие энергичные фразы не на книжном, но на живом языке. Эти записи – высокохудожественные произведения. По ним вы можете изучить русский язык. Это памятники настоящего народного языка, литературно обработанного.

Вы начинаете анализировать, как дьяки составляли фразу. Они шли от жеста. Представьте: у нас имеется мысль, желание. Вслед за мыслью и желанием является жест. Внутренний и внешний, вплоть до движения руки, мимики лица, выражения глаз, затем уже этот жест подтверждается словом. Слово завершает сложный процесс. Между мыслью и словом всегда находится жест[116].

В этой цитате многое поражает, и не в последнюю очередь то, насколько Толстой абстрагируется от пыток как таковых, чтобы пропеть хвалу бюрократической литературе. То обстоятельство, что литература начинается там, где заканчивается жизнь, много раз констатировалось анализом репрезентативного режима эстетического. Но в редких случаях этот «символический обмен» (Бодрийяр) осуществляется столь неудержимо брутально, представляя собой чуть ли не праздник насилия, и при этом столь хладнокровно, как у Толстого. Любая трактовка «литературы как дискурса, свободного от насилия» выворачивается здесь наизнанку.

Как же понимать эти пояснения Толстого, сделанные в 1934 году? На фоне устойчивой литературной традиции исповеди, покаяния, признания, со свойственными этим речевым актам языковыми формами, позиция Толстого ставит ряд загадок. Одна из них состоит в двойственной власти слова, которая способна оправдать как признание, так и насилие, с помощью которого оно было получено[117]. Слово как безусловная истина и слово как преступление соединены здесь друг с другом. Толстой прибегает к этому взаимообусловленному отношению, когда изображает сцены пыток и вынужденного признания как исходную, изначальную ситуацию литературы. В то же время, когда через мимику и жест происходит постепенный перевод внутреннего выражения в произнесение слова, в котором вина признается и которым хотят от вины освободиться, Толстой демонстративно отдаляется от психических и физических мук пытки, что позволяет ему извлечь из истерзанного тела экспрессивный жест и разрешить тем самым поэтологическую проблему. Насилие для Толстого – это инструмент катарсиса языка, в котором полубезумная речь очищается, становясь признанием вины, а испорченные риторикой формы выражения вновь обретают энергетическую витальность. Насилие и закон встречаются здесь как техники принудительного осуществления слова как жеста. Именем закона, сковавшего слово с делом, слово и жест смыкаются теперь в закон новой формы рассказывания. Рассказывающий, как и пишущий, должен исходить из жеста человека, подвергаемого пыткам, чтобы в жесте высвободить слово в качестве инстанции, выражающей право и порядок. Слово, объявляющее и признающее виновным, освобождает литературу из рабства ложной литературности. Таким образом документы пыток и протоколы боли могут быть прочитаны как тексты, в которых происходит очищение: жест преступника очищается, становясь признанием сознающегося, примитивный жест народа дистиллируется в поэтический язык литературы, необузданная экспрессивность кристаллизуется в искусстве.

Толстой не был единственным, кто превратил протоколы пыток в литературу. Его предшественником был Михаил Семевский, который в 1860–1862 годах собрал акты Тайной канцелярии розыскных дел Петра I с намерением использовать их как основу для литературной истории петровского времени. Но антология Семевского, вышедшая под названием «Слово и дело. 1700–1725», стала для Толстого образцом только отчасти[118]. Целью Семевского была историография мира «подлой породы», в которой присутствовали бы разговоры исподтишка, слухи, слова «мелкого люда», забытая историками «толпа»[119]. Рассказывание начинается там, где слышен наполненный болью голос пытки.

Для Семевского преступление и наказание являются предпосылками или условиями рассказа, Толстой же извлекает из пучины доносов, памятных записок, протоколов допросов, приговоров и признаний программу нового литературного языка. Попрание закона, совершение актов насилия, калечение тела – это нужно Толстому, ибо только так «художественная фраза появляется как выражение системы жестов»[120] и свободный от жестов литературный язык вспоминает о своих истоках. Толстой решительно обостряет конфликтные отношения жеста, риторики и закона. Он ищет соприкосновения жеста со словом там, где слово стоит у порога смерти. Он извлекает экспрессивную речь жеста из наполненного болью изувеченного тела, он вдыхает новую жизнь в мертвый книжный язык посредством выражения высшей муки. Тем самым в качестве модели исторической литературы он устанавливает систему записи, строже и жестче которой едва ли можно что-нибудь представить, – акты юридического дискурса, в которых пытка облагорожена до пособия по литературному стилю. Так Толстой устанавливает мучительное родство насилия и жеста, позволяющее истории как res gestae быть рассказанной в gestus и над которой всегда довлеет закон, карающий слово и ломающий тело.

3.2. Глоссолалия: жестовый танец языка – органа тела [121] (Андрей Белый)

В отличие от насильственного историцизма Толстого поэтика символизма приходит к лингвистическим моделям связи руки и рта в танцевальной манере. Главным образом это относится к яфетической гипотезе, согласно которой рука формирует язык. Там, где в палеолингвистической перспективе рот оказывается продленным конечностями, в поэтологической перспективе рука притягивается обратно ко рту, чтобы акт артикуляции возник как звуковой жест. Поэтика звукового жеста разрабатывалась прежде всего в исследованиях Андрея Белого. Как и Марр, Белый исходит из этимологического родства языка – системы речи и языка – органа тела. Однако из этой этимологии Белый выводит теорию жестов языка-органа. Согласно этой теории, не рука есть язык-орган, а, наоборот, язык-орган есть рука. Локализуя жест в артикуляции и обнаруживая жестологию тела в фонологии звуков, Белый вносит заметное изменение во все модели жестологии.

Мысли о жесте пронизывают поэтику Белого, начиная с ранних сочинений и до опубликованных в конце 1920-х годов исследований по диалектике ритма. Спектр этой идеи простирается от интонационного импульса произведения до жеста ритма и далее к сюжетообразующему и семантическому жесту. Понимание жеста редко ограничивается телесным движением, но даже в «сублимированных» формах, для которых важны прежде всего динамика и эффект подвижности, можно выявить след motus corporis.

Когда Белый говорит о характерном для звукового языка экспрессивном движении руки, он стремится задействовать жестовые корни формирования речи, чтобы в кинетике motus и gestus, сопровождающей и дополняющей речь, найти потерянную динамику слова и фонетических законов артикуляции. Таким образом, его новый кинетологический подход к теории языкового жеста нигде не смыкается с моделями actio, в которых используются телодвижения, или же, например, с алфавитом глухонемых. Белый проектирует форму интраорального жеста, адресованного одновременно глазу и уху. Он локализует жест во рту, не перенося вербальную речевую способность со рта на руку, а помещая руку и ее манипуляции в полости рта. Тут язык-речь возникает из звуков как «тончайшее тело» и в своем языковом образе становится воспринимаемым в качестве подвижного тела. В отчасти христологических формулировках мимика и жестика звука скрещиваются у Белого как контуры слова, становящегося плотью: «Слово сознания должно иметь плоть. Плоть должна иметь дар речи. Слово должно стать плотью»[122]. Но эта плоть обладает прежде всего языком-органом, каковой есть рука.

Для этой поэтологии жеста характерны два момента. Первый связан с концепцией жестового характера всякого живого слова, которая была сформулирована Белым в работе «Магия слов» (1909). Второй состоит в музыкальном, ритмическом движении слова и, в частности, в учении об эвритмии, отсылающем к понятию эвритмии как «видимой речи или песни»[123] Рудольфа Штайнера. Будучи искусством обратного превращения движений языка-речи в движения тела, эвритмия делает «телодвижения действительным языком» и тем самым также видимым внешним выражением[124]. Язык без жеста непременно остается неполным, более того, незавершенным. Лишь через жест человек получает возможность полной артикуляции: «Когда смотрят на человеческую руку, то она имеет лишь один смысл, если может не только пребывать в покое, но приходить в движение, хватать, двигать, трогать и т. д. Все возможности движения, заложенные в организме, образуют ровно такой же язык, что и звуковой»[125].