Книга первая Сертификат

Погибнут от меча все грешники народа Моего, которые говорят: «Не постигнет и не придёт на нас это бедствие!»

Глава первая

Болела спина, но в подвале, набитом людьми, Залман Гольдштейн не мог ни лечь, ни вытянуть ноги. Полчаса тому назад высокий, крепкий латыш с такой силой ударил его прикладом в спину, когда он замешкался у двери, что Залман только чудом не скатился с лестницы. Он боялся получить новый удар и старался двигаться как можно быстрее, чувствуя, как позади него тяжёлые сапоги шуцмана пересчитывают ступени. Не прошло и минуты, как Залмана втолкнули в уже заполненный испуганными людьми синий автобус, до войны перевозивший пассажиров по улицам Риги, а теперь приспособленный, как посмеивались бравые латышские парни, для «санитарных целей». Ещё минута – и дом на улице Свободы исчез из вида. Проехав по Столбовой, автобус свернул на улицу Ва́лдемара, где в особняке высланного Советами в Сибирь банкира Шмуля́на располагалась «контора» руководителя «команды безопасности» Виктора А́райса.

Сидя на грязном полу, Гольдштейн понимал, что из подвала, где он находится, обратной дороги нет: почти все попавшие сюда евреи исчезали навсегда. Не испытанный прежде ужас, поднимаясь из сумеречной глубины своего постоянного обитания, охватывал его, лишая способности думать. Тогда он впадал в забытье, но когда сознание возвращалось, вместе с ним возвращались не покидавшие его ни на мгновение мысли. Как могло такое случиться? Почему, игнорируя предупреждения, сомневаясь и не доверяя, он дождался худшего? Ему бросали спасательный круг, а он в своём дурацком высокомерии отталкивал его, потому что видел вокруг лишь спокойные воды и не понимал, что за этим коварным затишьем поднимается волна, которая погубит всех.

Тот декабрьский день 1938 года доктор Гольдштейн запомнил очень хорошо, потому что вечером этого дня у него произошла серьёзная размолвка с женой. Накануне закончилась Ха́нука, отгорели восемь свечей, и, хотя днём открывали окна, запах воска ещё чувствовался в гостиной. Войдя в квартиру, Гольдштейн отдал пальто служанке Марте, помыл по неизменной докторской привычке руки и прошёл в большую светлую комнату. Ничто не предвещало скандала, и только звуки музыки, издаваемые «Бехштейном», вызывали в душе, как нередко случалось в последние годы, вместо желанного умиротворения са́днящее чувство утраты. С женой у Залмана были добрые отношения, построенные на взаимном стремлении как можно меньше ворошить прошлое. «Вот именно – добрые», – с грустью подумал Гольдштейн, потому что как ни старались оба склеить возникшую в их отношениях трещину, линия разлома всё равно проступала.

Увидев Залмана, Э́стер перестала играть. Доктор рассчитывал на семейный ужин. Жена была рядом, Лия занималась чем-то у себя в комнате, но отсутствовал Мойше, которого дома и в гимназии звали Михаэлем: по вечерам он занимался боксом в спортивном клубе «Макка́би»[1]. Будь на то воля Гольдштейна, он так и назвал бы сына – Михаэлем, но отец доктора реб[2] Исро́эл, человек уважаемый, неизменный синагогальный староста, не соглашался ни за что. Какой может быть Михаэль, когда его покойного отца звали реб Мойше? Папа серьёзно нервничал, и Залману пришлось уступить.

Доктор поцеловал жену, поймав её улыбку. Долгожданный ужин откладывался. Нужно было ждать Михаэля. На самом деле Залман был против увлечений сына. Бокс? Ну что это за калечащий спорт? А кроме того, что это за спортивный клуб, из которого Михаэль приносит домой сомнительные идеи? Заразился сионизмом и рассуждает о Палестине как взрослый. Что за блажь? Мальчику всего-то пятнадцать лет. Ну, конечно, – у него там родной дядя. И Эстер, он, Залман, в этом уверен, тайно поддерживает Михаэля. Не понимают они оба, что такой жизни, как в Латвии, у них в Палестине не будет. Придётся всё начинать сначала, и где? В азиатской пыли и грязи? Взгляд доктора упал на круглый обеденный стол, где лежал большой распечатанный конверт, а рядом – письмо и ещё одна бумага, по виду какой-то документ. Неспокойное сердце подсказало, что это тот самый документ, который доктор Гольдштейн меньше всего хотел бы видеть.

– Дорогая, – начал было он, собираясь задать естественный в подобном случае вопрос, но Эстер опередила:

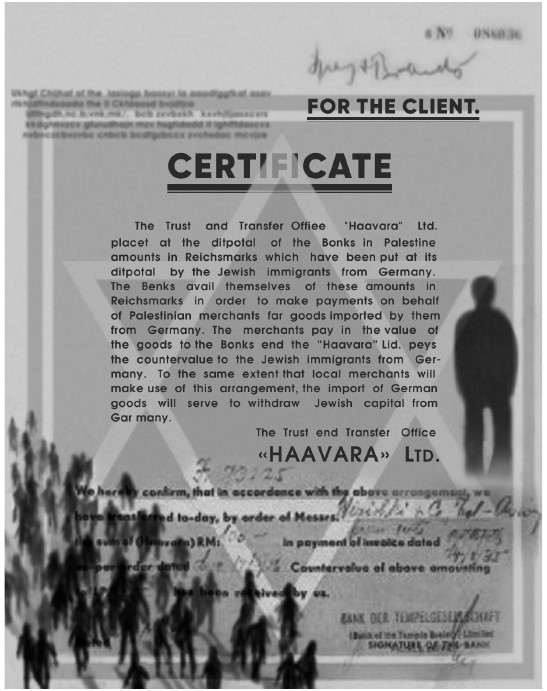

– Давид прислал письмо и сертификат.

– Но разве мы просили?

– Мне всё больше кажется, что этот документ нам очень скоро пригодится.

– Что всё это значит, дорогая? – Залман почувствовал, как в нём начинают говорить два голоса. Один, раздражённый, доказывал, что надо быть категоричным и жёстким. Другой, спокойный и тихий, убеждал не спорить и поискать путь к компромиссу.

– Нам придётся серьёзно поговорить, Зяма. Но сначала прочитай.

Гольдштейн взял в руки письмо. Написанное на идиш неровным почерком, оно читалось с трудом. Доктор давно отвык от такого чтения. На идиш он говорил только с отцом и тёщей, да ещё со своей сестрой Ми́рьям. Другая сестра, Гита, была вся в маму. В доме Гиты говорили по-немецки, поэтому госпоже Хане больше всего нравилось бывать у старшей дочери. Мать Залмана – коренная рижанка – презирала идиш. Родители Ханы, потомки выходцев из Курляндии[3], считали её брак мезальянсом, они долго не давали на него согласия, пока претендент на руку их дочери не выучил кое-как немецкий язык. Реб Исроэл тоже выдавал себя за рижанина, но при этом тщательно скрывал, что родился в латгальском местечке Пре́йли. Зато в семье доктора Гольдштейна говорили не только по-немецки, но и по-латышски. Такой порядок Залман установил с первого дня: в его доме не должен звучать жаргон, который почему-то называется языком идиш. Благодаря матери и тому, что доктор изучал медицину в Гейдельберге, он говорил не на каком-то провинциальном диалекте, а на «хох дойч» – литературном немецком языке. А латышский был языком государства, за свободу которого Гольдштейн воевал в девятнадцатом году. Памятный знак и памятную медаль участника освободительной войны он считал своими главными наградами. Только одно долго не удавалось Гольдштейну: его жена, происходившая из Двинска[4], ни за что не собиралась отказываться от привычного произношения своего имени – Эсфирь, по-домашнему Фира, как, впрочем, и от идиш, своего родного языка. Но Залман поступил мудро. Фира хотела играть, у неё был почти абсолютный слух, и доктор взял для жены учительницу музыки, прибалтийскую немку Амалию Стессель. Она-то и приучила упрямую не только правильно говорить по-немецки, но и отзываться на «Эстер».

Зная, что жена легко читает письма брата, Залман протянул ей листок:

– Прочти лучше ты.

«Дорогие мои Фира и Зяма, – писал Давид, упрямо обращаясь к сестре по-домашнему, по-старому, – дорогие племянники Мойше и Лия! Вам мои объятия, поцелуи и поздравления с Ханукой. Вас обнимают моя жена Ципора и сыновья Йоэ́ль и Э́зра. Когда мы станем зажигать ханукальные свечи, мы будем думать о вас, о том, чтобы мы все вместе зажгли через год эти свечи в Стране Израиля, единственной в мире стране, где должны находиться евреи. Сон не приходит ко мне, когда я думаю о том, что ваша жизнь под угрозой. По вечерам я выхожу из дома, иду к морю и там, на берегу, пытаюсь понять, что я ещё не сделал, каких слов не нашёл, чтобы убедить вас как можно скорее уехать. Потому что под этими соснами, под которыми вы пока ещё гуляете, может пролиться еврейская кровь. Ради бога, не медлите! Посылаю вам сертификат – разрешение на въезд в Палестину. Этот документ получить очень трудно, особенно сейчас, когда британцы чинят всевозможные препятствия беженцам из Европы. Хотя вы могли бы въехать и без него, как люди достаточно состоятельные, но сертификат – это гарантия, с ним вам будет легче, в том числе и в дороге: кто знает, как всё сложится. Путь непростой и неблизкий. Помните, дорогие, что цена этому документу – жизнь. Ведь вы сидите на вулкане».

Дальше брат Эстер описывал, как строится и растёт Тель-Авив, сообщал палестинские новости, а в конце вновь настойчиво просил отнестись к его письму со всей серьёзностью.

Положив письмо на стол, Эстер произнесла:

– Что ты думаешь, Зяма?

Она хорошо знала, что думает Зяма, но хотела послушать, что он скажет. Может быть, письмо Давида, взволнованное и тревожное, произвело впечатление?

А Залман думал о том, что Давид начинал свою жизнь в Палестине с коровника в кибуце[5] и изнурительной работы в поле. После долбил киркой каменистую почву, строя дороги, с первопроходцами закладывал поселения, был одним из командиров самообороны, а теперь является важной фигурой в этом, как его (доктор с трудом вспомнил древнееврейское слово)… ах да, ишуве[6]. И он, доктор Гольдштейн, восхищается шурином, но ему, известному рижскому врачу, что делать в Палестине? Бедняков лечить? Так их у него в больнице «Бикур холим»[7], где он постоянно консультирует, тоже хватает. И вообще: «Под этими соснами, под которыми вы гуляете, прольётся еврейская кровь». Какая кровь? Убьют всех? Выстроят в ряд и станут палить из пулемётов? Что за вздор? Кому в Европе придёт такое в голову? Да, национал-социалисты в Германии наложили на евреев жёсткие ограничения, даже всегерманский погром недавно устроили, но где Германия и где Латвия? Президент Ульманис правит твёрдой рукой и ограничивает радикалов. «Пе́рконкрустс»[8] запрещён. И Гольдштейн не сдержался:

– Знаешь, Эстер, мне нравится твой брат, но не нравится его агитация. Он говорит вещи, в которые трудно поверить. Это ещё не повод, чтобы всё бросить. Наломать дров легко, а кто потом собирать будет? Делай что хочешь, но с Давидом я не согласен. Нельзя нам трогаться с места. Сейчас, когда всё хорошо, когда у моей клиники такая известность – как можно всё это оставить? А дети? У них привычная жизнь, учёба – каково им будет там, где всё по-другому? В арабской наполовину стране, где осёл перекрикивает муэдзина, и наоборот? – Залман начал стремительно выкладывать всё, что знал и не знал о Палестине.

Эстер покачала головой:

– В этом ты весь. Йо́сеф, в отличие от тебя…

Этого говорить не следовало. Эстер прикусила язык, но было поздно. Она поняла это по изменившемуся лицу Залмана.

– Йосеф? – саркастически переспросил доктор. – И о чём же думает Йосеф? Не о том ли, как увести жену от мужа и мать от детей?

Эстер побледнела. Это был нехороший признак.

– В отличие от тебя, – решила не останавливаться она, – Йосеф готов был уехать со мной даже в Палестину. И мои дети не были для него помехой. А знаешь ли ты, что он уже собирался открыть для них банковский счёт? Положить туда немалую сумму? Доказать, что его намерения серьёзны? Но я уговорила его этого не делать. Как будто чувствовала, что вернусь к тебе.

На этот раз побледнел Залман. Прежде жена ничего такого не рассказывала. Так вот как далеко зашло у них дело. А что, если это не всё, что ему известно? Кто теперь знает, какие ещё тайны у Эстер?

– Я только думаю, – проговорил он медленно, тщательно выговаривая каждое слово, – как случилось, что я раньше об этом не знал. Значит, ты мне не всё рассказала? И какие ещё у тебя секреты? Ведь мы договорились, что всё останется в прошлом, а сегодня ты снова назвала этого человека по имени.

– Мне кажется, мы уходим в сторону, – совершив оплошность, Эстер явно пыталась сменить тему. – Давид пишет, что мы сидим на вулкане. И я ему верю. Вот и Михаэль говорит…

– Михаэля оставь в покое! – доктор почувствовал, как тлевшее в нём раздражение постепенно превращается в гнев. – Это твой брат ребёнка настраивает! Что он в свои пятнадцать лет понимает?! Я запрещаю Михаэлю переписываться с Давидом!

– А я тебе говорю, что Михаэль писал и будет писать дяде! Знаешь что, Зяма, мы сейчас с тобой напрасно ссоримся, а мой брат не случайно пишет, что нам надо поторопиться. Между прочим, ты сам мне сказал на днях, что встретил Зенту.

Залмана охватило негодование:

– Что ты сравниваешь! То, что у меня было с Зентой, из-за тебя произошло. Ведь это ты мне изменила. Если бы не ты, я бы никогда себе не позволил. А про Зенту рассказал, чтобы показать тебе, что я ничего от тебя не скрываю и для меня она – просто знакомая. А ты мне что-то недоговариваешь. Какие у тебя тайны?

– Нет никаких тайн, Зяма! И с этим человеком у меня всё кончено. С тех пор как я вернулась домой, ни разу его не видела. Разве я тебе когда-нибудь лгала? Сейчас нам надо другой вопрос решать, от этого наше будущее зависит. А если это вопрос жизни и смерти?

Но Гольдштейн уже не мог остановиться:

– Тебе мало, что ты пробила в наших отношениях такую брешь, которую заделать трудно? То, что ты совершила, – это классический адюльтер, и сам я классический персонаж – доверчивый муж, который ничего не подозревал. Верил тебе как себе самому. И сейчас вы с ним о чём-то сговариваетесь. Я это чувствую. С тех пор как вы расстались, этот Йосеф так и гуляет холостым. Не тебя ли дожидается? Вот что, Эстер! Я отказываюсь обсуждать это письмо. Ни в какую авантюру ты меня не впутаешь. Зря обещаешь брату, что мы приедем. Опять за моей спиной что-то варишь. Этот сертификат – твоя работа. Если тебе так хочется – пожалуйста! Бери своего Йосефа и поезжай! Могу дать тебе гет![9]

Эстер со слезами посмотрела на мужа. Из-за них её большие зеленовато-серые глаза, которые всегда так волновали Гольдштейна, казались ещё красивее, ещё больше.

– Ты старый глупец, Залман! – сказала она и вышла из комнаты.

«Вот так, – подумал доктор. – Два года прошло, а забыть не может этого молодого бездельника. Правда, богатого. Ну и что? Это причина вести себя так, словно она не жена и не мать? Сказала бы спасибо, что я не дал разрастись этой истории, не опозорил её на весь город, пока она неизвестно где с любовником находилась».

Залман сел в кресло и сжал руками голову. Воспоминания были слишком тяжелы и вызывали такую горечь, как будто всё это не закончилось два года назад возвращением и раскаянием Эстер. Но до сегодняшнего дня они с женой удачно обходили опасную тему, как обходят, идя босиком, острые камни. Что же произошло? Неужели всё из-за какого-то сертификата?

Зента! Может, не надо было напоминать о ней жене? Хотел как лучше, а получилось глупо. Уже после того, как Эстер вернулась, он стал оказывать знаки внимания своей медсестре – светловолосой латышке Зенте. Мужское самолюбие требовало выхода, доктору хотелось отомстить. Зента была соседкой Гольдштейнов, жила на один этаж выше. Муж Зенты, преподаватель университета, был намного старше жены. Что их свело, как они познакомились – для всех оставалось тайной. Профессор, тихий, вежливый человек, типичный интеллигент, всегда старомодно раскланивался с Гольдштейном, приподнимая при этом шляпу. После смерти мужа для вдовы настали нелёгкие времена:

у профессора были дети от первого брака, и большая часть наследства досталась им. Зента училась на медицинском, прошла два курса, но давно оставила занятия и была счастлива, когда сосед, известный доктор, предложил ей работу. В тот момент у Гольдштейна не было никакой задней мысли, он просто хотел помочь и, если бы не измена Эстер, никогда бы не затеял интрижку. Полгода Залман наслаждался своей сладкой местью, но долго так продолжаться не могло. Пришлось объясниться с Зентой и устроить её на работу к старому знакомому – доктору Ба́лодису, вдовцу. Вскоре они поженились, и Зента переехала к мужу, который жил неподалёку – на Дерптской улице. В клинику пришла новая сестра – Рута, и Залман старался реже вспоминать о симпатичной блондинке, к которой успел привязаться: он был очень рад, что всё так удачно устроилось. О том, что у его молодой жены была связь с Гольдштейном, доктор Балодис, конечно, не знал.

Хотя Гольдштейн считался прекрасным диагностом, он ошибался, думая, что Эстер увлеклась молодым и праздным сыном богача. Старый И́ сер Цимерман, выходец из Двинска, сделал огромный капитал на торговле лесом, но достоинством Йосефа были не деньги отца, а поэзия. Формально Йосеф Цимерман считался совладельцем фирмы «Цимерман и сыновья», но дело вели отец и младший брат, а Йосеф писал талантливые стихи. И хотя его охотно публиковали заграничные еврейские журналы, в Риге Йосефа как поэта знали меньше. Впрочем, в этом ничего удивительного не было, так как после переворота и установления диктатуры из всей многочисленной еврейской прессы в стране остались только два издания, одно из которых принадлежало религиозной партии «Агу́дэс Исро́эл»[10], а другое – радикальным сионистам-ревизионистам. Залман тоже ничего не знал о литературных занятиях Йосефа. Он вообще о нём почти ничего не знал и думал, что этот ловелас и Эстер случайно познакомились на юбилее Исера, который был давним пациентом Гольдштейна. Доктор видел, как они мило беседуют о чём-то друг с другом, но не придал этому значения. Полагал, что сын Исера и Эстер ведут обычный светский разговор. Если бы он только предвидел, что последует дальше, то никогда бы не пошёл с женой к Цимерману, хотя в тот вечер там собралось много важных людей. Но откуда ему было знать, что на самом деле Йосеф и Эстер познакомились раньше? Эстер было плохо, она пребывала в смятении. После четырнадцати лет брака ей казалось, что её отношения с мужем зашли в тупик, что поблекшие чувства превратили их совместную жизнь в рутину. И навестив однажды свою подругу Эмму, Эстер застала у неё дома какого-то мужчину.

– Как хорошо, что ты пришла! – обрадовалась Эмма. – Познакомься!

– Йосеф, – улыбнувшись, представился новый знакомый, и Эстер показалось, что этот Йосеф здесь не случайно. Она успела подумать, что у подруги интересный поклонник, и уже собиралась уйти, но Эмма прояснила ситуацию:

– Йосеф наш друг, пришёл к моему мужу, а тот почему-то решил, что они договорились встретиться в еврейском клубе. Теперь пьём чай и ждём моего путаника. Это у него не в первый раз. И как ему удаётся при этом свои дела вести? А Йосеф, между прочим, поэт.

– Ну что ты, Эмма. Если я пишу стихи, это ещё ничего не значит, – заскромничал Йосеф.

– Как не значит? – не сдавалась Эмма. – То, что ты известный поэт, даже я знаю. Сам Бялик[11] тебя отметил, когда в Ригу приезжал. Почитай нам что-нибудь. Эстер любит стихи.

Йосеф с интересом посмотрел на Эстер:

– Это правда? Вы любите поэзию, Эстер?

– Очень.

– Ну хорошо. Тогда слушайте:

Когда мерцает жёлтый лик луны

И распускает ночь над миром крылья,

Когда сияньем небеса полны

От звёздного ночного изобилья,

Прильни ко мне в молчании Земли

И обними, как только ты умеешь!

Какие горы высятся вдали,

К которым ты приблизиться не смеешь?

Какая непонятная тоска

Тебя насквозь, как лезвие, пронзила?

Вот на твоём плече моя рука —

Её не сбросит никакая сила.

А над тобою – свет высоких звёзд

И лунный диск, таинственно манящий.

Любовь моя, взойди на тонкий мост,

В неведомую бездну уходящий[12].

– Гениально! – захлопала в ладоши Эмма. – Так и видишь эту картину: таинственная ночь и женщина, которая стремится к возлюбленному, но не решается сделать последний шаг. – И Эмма пристально посмотрела на Йосефа.

Эстер зачарованно молчала.

Прибежал На́тан, муж Эммы, и они пили чай с тортом, который Натан, как виновник недоразумения, принёс из знаменитого кафе Цимбу́ра. И Эмма, не очень-то стесняясь присутствия Натана, смотрела на Йосефа так, что только слепой мог не заметить её особый интерес к этому человеку. Но Йосеф никак не реагировал на вызов Эммы.

И как-то так получилось, что Йосеф и Эстер вышли на улицу вместе. И почему-то Йосефу нужно было в ту же сторону, что и Эстер. Они говорили о многом: Йосеф умел рассказывать, умел слушать, и Эстер было так хорошо, как не было уже давно. А может, – она не хотела и боялась себе в этом признаться, – не было никогда раньше. Они не могли наговориться, им трудно было расстаться друг с другом, а тут ещё выяснилось, что семья Йосефа тоже из Двинска. Прошло совсем немного времени, и Эстер обнаружила, что думает о Йосефе, что этот человек прочно вошёл в её жизнь. Они ни о чём не договаривались, они ни разу не встретились друг с другом, но Эстер знала точно: Йосеф тоже думает о ней.

Залман был прав: всё решилось на том самом юбилее, о котором он вспоминал с тяжёлым сердцем. Но Эстер ушла не сразу. Ещё несколько месяцев она боролась с собой, понимая, что, вступив на тонкий мост, рискует рухнуть в пропасть, если о её отношениях с Йосефом будет знать вся еврейская Рига. Йосеф так же, как и Эстер, не хотел скандала и увёз её за границу. Уходя, жена оглушила ничего не подозревавшего Залмана, сказав ему правду, но через два месяца вернулась и была счастлива, оттого что никто не узнал о её поступке – ни взрослые, ни дети. Даже родная мать Эстер не знала, где её дочь, – доктор говорил всем, что отправил жену на лечение, и передавал от неё приветы. Но главное – молчал Йосеф. Вернувшись в Ригу, он даже намёком не выдал, где был и с кем. Это помогло Залману и Эстер заново строить отношения. Сама же Эстер, пока была с Йосефом, не задавалась вопросом, ждёт ли её Залман. На этот счёт у неё не было сомнений.

Труднее было Йосефу. Он действительно хотел жениться на Эстер, и если вначале опасался реакции родственников и знакомых, которых у семьи Цимерман было множество, то вскоре ему стало всё равно. И то, что Эстер была на два года старше, и то, что у неё были дети, не играло в тот момент никакой роли. Обоих охватила страсть, которую нельзя было остановить никакими доводами разума. Но если Йосеф окончательно потерял голову, то у Эстер, когда первый угар прошёл, начались мучения. Выросшая в традиционной семье, Эстер страдала, оттого что ни замужество, ни материнство не смогли удержать её от увлечения другим мужчиной, и порой эти страдания были невыносимы. Именно они вернули Эстер домой, и с тех пор она старалась избавиться от охватившего её чувства. Только сделать это безболезненно не получалось, запретный плод приходилось вытравливать с кровью. Связь с Йосефом открыла Эстер такие высоты и такие бездны, о которых она ничего не знала, восемнадцатилетней девушкой выйдя замуж. Залман был интересным мужчиной и всегда нравился Эстер, но с Йосефом она получала то, чего не хватало её романтичной и пылкой натуре. С ним она достигала всей глубины безумия и восторга. И всё равно, даже в те минуты, когда голова была в небесах, ноги Эстер прочно стояли на земле и в конце концов привели её обратно к Залману. Лишь небольшое стихотворение Йосефа, написанное накануне расставания, напоминало о коротком периоде безудержного счастья. Иногда Эстер вынимала из шкатулки сложенный вдвое листок и перечитывала строки, которые знала наизусть. Они как бы продолжали услышанные ею впервые стихи Йосефа, они как бы подводили итог:

Нет ничего печальнее любви,

Когда она приходит слишком поздно.

Забудь меня и как цветок живи:

С луной играй под крышей неба звёздной.

А я уйду. И унесу с собой

Твои глаза в предутреннем тумане.

И будет этот сумрак голубой

Напоминать о незакрытой ране.

Сойдутся дождевые облака,

И в день ненастья, в грустный день осенний

Увижу я тебя издалека,

Но не смогу обнять твои колени.

Глава вторая

На третий день после размолвки с Эстер Залман пошёл в еврейский клуб. Ему надо было поднять настроение. С женой он почти не разговаривал: Эстер игнорировала все попытки примирения. Доктор догадывался, что теперь только согласие на отъезд может изменить положение. В ближайшие дни нужно было принять решение: либо он соглашается, либо…

В этот вечер людей в клубе было немного, и Залман обрадовался, когда к нему подошёл старый друг и однокашник по гимназии – известный рижский адвокат Макс Лангерман. Вот кого он сто лет не видел! Приземистая и плотная фигура Макса источала аромат достатка и успеха. И когда Гольдштейн стал говорить о том, что жена настаивает на отъезде, Лангерман перебил его, разъясняя уверенным адвокатским голосом международное положение:

– Гитлер, конечно же, хочет войны. Но войны на востоке. Расовая политика нужна ему, чтобы объединить немцев и заполучить все немецкие земли перед походом на Москву. Демократы скормили Гитлеру Судеты, потому что знают: Гитлер никогда не пойдёт против Сталина один, оставив у себя в тылу западные страны. Рано или поздно ему придётся договариваться с Западом, и даже если Америка, Англия и Франция не примут активного участия в будущей войне, они должны будут поддержать и снарядить Гитлера. Без них он не справится. И тогда германскому фюреру придётся смягчить риторику и положить расовые законы на полку. А если он не сделает этого… – Лангерман понизил голос, как будто сообщал Залману военную тайну. – Как ты думаешь, почему ушёл в отставку генерал Бек?[13] А потому что у Гитлера есть военная оппозиция. Потому что большинство старых германских генералов против него. И они не позволят ему втянуть страну в авантюру, воюя на два фронта. Поэтому, дорогой доктор, лечи спокойно своих больных. Доктора нужны всем: и латышам, и немцам. И евреям, как это ни странно. И вот ещё что, – адвокат поднял палец, словно делал в суде сообщение, которое должно было изменить ход процесса, – Йосеф, сын старика Цимермана, собирается уезжать. Где-то месяц назад ко мне приходил, просил вести его дела.

Залман почувствовал, что его сердце забилось так, словно вот-вот выскочит из груди. Стараясь сохранить спокойствие, он спросил у Макса:

– И куда же он едет, этот Йосеф?

– В Палестину, доктор. Там его уже ждут. Оказывается, Йосеф Цимерман – восходящая звезда еврейской поэзии. Пишет на идиш, но в Палестине собирается перейти на иврит. Очень талантливый человек. У него в семье…

Лангерман говорил ещё что-то, но Залман уже не слушал. Йосеф Цимерман – поэт? Кто бы мог подумать! За литературой, тем более еврейской, доктор не очень-то следил. Так-так, значит, в Палестину едет. Наверняка не самым бедным уезжает. Зная его отца, можно в этом не сомневаться. С таким капиталом ему сертификат не нужен. Но зачем же он едет в Палестину? С его деньгами – что он там забыл? Или нельзя быть еврейским поэтом, не думая о хлебе, баловаться стихами в более комфортабельном месте, там, где евреев намного больше – в Америке, например? Нет, что-то здесь не то. Выстраивается связь. Йосеф в Палестину – и Эстер туда же. А доктор Гольдштейн – для того чтобы Эстер из Риги увезти. Здесь-то им сойтись труднее, слишком велик скандал – вся Рига Цимерманов знает. Да и у Эстер мать, которая на дочку не налюбуется. Кого ни встретит, тут же: «Такой преданной жены, как моя Фирочка, нет ни у кого». Знала бы она правду! А в Палестине этой паре скандал нипочём. Там сионисты на традиции плевать хотели. Что им эти хупы[14] и геты? У них в этих, как их там, кибуцах всё общее, даже свободные отношения существуют. Вот и отец говорит то же самое. Вчера, когда Гольдштейн навестил родителей, реб Исроэл выбежал ему навстречу с газетой в руках:

– На вот, почитай! А, ты же теперь только по-немецки и по-латышски читаешь, – не забыл съязвить папа. – Так послушай: пишет рабби Меир Симха из Двинска: «Даже если бы раздался голос с Небес, говорящий, что наш долг повиноваться доктору Герцлю, даже тогда мы должны были бы сказать, что не следует обращать внимание на голос с Небес, потому что сионистская идея, не дай Господь, ведёт Израиль к гибели». Палестина заселена безбожниками, – продолжал реб Исроэл, – а разве не сказали наши учителя, что до прихода Избавителя только отдельные святые евреи могут там жить? Разве не сказано в Талмуде не подниматься в Эрец Исроэл[15] стеной? Благословен Всевышний, у меня две благочестивые дочери – твои сёстры, и ни они, ни их мужья даже не помышляют о том, чтобы взойти в Сион, не дождавшись Машиаха![16]

– Успокойся, та́тэ![17] И я пока никуда не собираюсь.

– Э́мес?[18] То-то я всю ночь не спал: думал, не пришёл ли вам вызов от твоего швагера[19]. Смотри, Зяма, чтобы Эсфирь с её братцем на тебя не повлияли. Что означает твоё «пока»? Жена настаивает? Так покажи ей, кто у вас в доме мужчина!

Распрощавшись с Лангерманом, Залман побрёл домой. Поднял, называется, настроение. Теперь оно – хуже некуда. Сейчас, когда всё ясно, согласиться на отъезд – значит быть идиотом вдвойне. Это значит передать жену Йосефу. Своими руками, а точнее – с рук на руки. Вот и повод сказать Эстер твёрдое «нет». Гольдштейн даже обрадовался своим мыслям, решив, что теперь у него есть серьёзная зацепка. А может, сделать так, как он сказал в сердцах: дать Эстер развод? Пусть едет. А дети? Что делать? Отдать ей детей? А он тогда с кем останется? Ни в коем случае! Пусть едет одна, детей он ни за что не отдаст. Но Эстер без детей никуда не поедет. Вот оно! Похоже, наметился выход. Он говорит Эстер «нет», а ей даёт возможность решать самой. Но без детей. И поскольку без детей она ничего решить не сможет – всё останется по-прежнему. А этот Йосеф пускай ждёт в Палестине.

Доктор медленно поднимался по лестнице. В доме был лифт, но Гольдштейн не спешил. Предстоял сложный, быть может, очень тяжёлый разговор, и нужно было его обдумать. А если Эстер говорить не захочет? Ну уж нет! На этот раз жене придётся его выслушать. Было поздно, прислуга ушла, и Залман сам открыл квартирную дверь. Внезапно он подумал, что Эстер спит. Тогда разговор придётся перенести на завтра. Этого Гольдштейну делать не хотелось. Он уже настроился. Он всё уже решил.

Но Эстер не спала. И когда доктор заявил, что намерен поговорить, молча кивнула головой. Слушая Гольдштейна, она не проронила ни слова, сидела, опустив голову, и только когда он закончил, подняла свои влажные покрасневшие глаза.

– Залман! – то, что жена назвала его полным именем, должно было подчеркнуть исключительную серьёзность момента, – этот разговор должен быть последним разговором о том, что произошло между нами. И то, что я тебе сейчас скажу, я больше повторять не стану. Разве я не говорила тебе, что у меня с этим человеком всё кончено? Почему ты не хочешь мне верить? Я только потому и вернулась к тебе, что рассталась с ним навсегда. Иначе бы не смогла. Ты должен понять: я ничего не делаю наполовину. Когда я была с ним, я от тебя ушла. А теперь я с тобой, и это до конца: никогда не произойдёт то, что было. Я понимаю, трудно верить человеку, который один раз уже предал, но мы ещё можем всё исправить. Послушай меня: уедем в Палестину и начнём новую жизнь.

– Серьёзно? И что же мы начнём, когда Йосеф твой туда же едет?! – с горечью сказал доктор.

Он хотел ещё что-то добавить, но заметил, как изменилась Эстер. У неё вдруг пропало желание продолжать разговор, она поднялась и, сдерживая слёзы, произнесла:

– Очень жаль, Зяма! Ты так ничего и не понял!

И, хлопнув дверью, вышла из комнаты. Примирение не состоялось. Вернувшись в спальню, Эстер вспомнила, что ещё не вскрывала полученное сегодня письмо. Вот и отлично! Сейчас у неё самое подходящее для такого письма настроение.

В эту ночь доктор не мог уснуть. Он страстно хотел верить жене и в то же время сомневался. Конечно, Эстер говорила искренне, и у него нет никаких видимых оснований её подозревать, и всё же, всё же… Нет, что-то здесь не так. Ответ не сходится. И что бы ни говорила Эстер, как можно быть уверенным, что там, в Палестине, ничего не произойдёт? Ведь у Йосефа должно быть столько денег, что одному ему их никогда не потратить. Будь он беден, как большинство поэтов – ситуация была бы другой, и Эстер подумала бы тысячу раз. Но этот поэт – человек с деньгами. Наверно, единственный в своём роде. И что получается? Богат, красив, талантлив. А с другой стороны он, Залман Гольдштейн, хороший врач, но человек обыкновенный. Небедный, но сравниться с Йосефом не может. А кроме того, Йосеф молод, а доктор Гольдштейн на несколько лет старше своей жены. Ну и кого она должна в конце концов предпочесть? Значит, всё правильно: если они уедут, останется доктор без жены и детей один среди финиковых пальм. Письмо Давида, угроза для евреев, сертификат – всё это только фон, только ширма, а нависает над всем этим тень Йосефа.

Утром, придя раньше времени в клинику, Залман тут же позвонил Максу. Но лишь только он начал излагать свои сомнения, адвокат расхохотался:

– Я только не понимаю, о чём я вчера с тобой разговаривал, доктор? Или коньяк оказался слишком крепким? Видел я, что ты меня не очень внимательно слушаешь, поэтому повторяю ещё раз. Специально для таких, как ты. Йосеф женился и в Палестину уезжает с женой. Что?! Не слышу! Ты ничего не знал?! А потому что большого шума не было! Поставили хупу, сделали скромную семейную церемонию – и всё. У Йосефа в семье отношения сложные. Отец им недоволен. Старший сын, наследник – и вдруг поэт. Что такое поэт? Что это за занятие – писать стихи? Ну не понимает старик. И то, что Йосеф сионистом стал, его отцу ещё больше не нравится. Старый Цимерман завещание пересматривает, а кроме того, хочет значительно уменьшить долю сына в семейном деле. Вот почему Йосефу адвокат нужен. Ну что, доктор, сейчас ты всё понял? Не так уж богат Йосеф. Кстати, знаешь, кто его жена? Джуди Ма́лкин – американка из Нью-Йорка. Женщина известная: журналистка, переводчица и, между прочим, поклонница Владимира Жаботинского[20]. Очень преданная поклонница, Жаботинский её знает лично. А познакомились Йосеф и Джуди, когда тот по своим литературным делам в Америку ездил. Джуди им настолько увлеклась, что стала его стихи на английский переводить. Ну и повлияла на Йосефа, до встречи с ней он таким убеждённым сионистом не был. Полвечера тебе об этом в клубе толковал, чем ты только слушал? И вот что я хочу сказать тебе, доктор, – продолжил Макс уже изменившимся тоном. – Твоя Эстер – редкая женщина. Предпочла тебя, старого брюзгу, молодому поэту. Ну, будь здоров! Эстер – мой нижайший поклон.

Положив трубку, Гольдштейн с трудом пришёл в себя. Нужно было серьёзное усилие, чтобы привести голову в порядок. Да, его Эстер – редкая женщина, а он – ничтожный и мелкий ревнивец, недостойный своей жены. Она даже в своём падении была гораздо выше и порядочнее, чем он. Ему обязательно надо было отомстить, и он соблазнил Зенту, а потом поспешил от неё избавиться. Низко и пошло! Ведь всё произошло тогда, когда Эстер уже вернулась. Зачем же надо было причинять ей лишнюю боль? И теперь он возомнил, что жена его обманывает, что у неё тайный сговор с бывшим любовником. Но у Эстер есть достоинство: она никогда не лжёт. Что же с ним случилось? Или за семнадцать лет совместной жизни он так и не узнал свою жену? Она совершенно не умеет хитрить. Это он хитрит, ищет зацепки, вертится, как «дрэйдл»[21]. Недалёкий, маленький человечек. Уж не он ли виноват в том, что Эстер споткнулась? Был раздражителен, неуступчив, резок. Днём вечно занят, а вечера проводил или в еврейском клубе, или у банкира Розенталя в покер играл. И думал, старый дурак, что если жена молчит, значит всем довольна. Господи, какие нелепые, подлые мысли пришли ему вчера и этой ночью в голову! А Макс, – Гольдштейн только сейчас сообразил, что Лангерману известно то, что они с Эстер тщательно от всех скрывали, – этот проныра Макс, откуда он пронюхал? Ведь ни одна душа не знала. Но не зря же Макс такой умный. Наверно, как-то догадался.

В тот день доктор выглядел неважно, и сестра Мара забеспокоилась. Залман тоже понимал, что ему надо отдохнуть. Он прошёл в кабинет доктора По́дниекса. Доктор Густав Подниекс, средних лет высокий элегантный мужчина, и две молодые медсестры Мара и Рута составляли персонал клиники. Включая и самого владельца: он работал наравне со всеми.

Увидев Гольдштейна, Подниекс привстал в кресле.

– Сидите, сидите, доктор, – остановил его Залман. До начала приёма оставалось десять минут. Несколько пациентов уже находились в вестибюле. – Что в мире нового? – кивнул он на газету, которую читал Подниекс.

– Поразительно! Ещё несколько лет тому назад Германия была в кризисе. Но пришёл Гитлер, накормил страну и сегодня диктует условия Западу. И я нисколько не удивлюсь, если через два-три года немцы появятся у нас. Только не всем от этого будет хорошо.

Залман сделал вид, что последних слов не расслышал.

– Я попрошу вас, доктор, – сказал он, – взять сегодня на себя руководство. Что-то мне нездоровится. Лёгких пациентов может принять Мара. Она опытная.

– Я думаю, что и Рута тоже…

– Руте надо ещё подучиться. Пусть она поработает с вами.

– И всё же я считаю, что у Руты достаточно умения, но… – и Подниекс сделал многозначительную паузу, – как скажете. Хозяин – вы.

Будь Залман более внимателен, он мог бы заметить, что Подниекс намеренно выделил последние слова, вкладывая в них явное недовольство и даже скрытую угрозу. Но, блуждая в лабиринте проблем и стараясь нащупать выход, доктор многого не замечал в поведении посторонних. А если ощущал беспокойство – отводил глаза. Так было проще, это не требовало немедленных действий.

Глава третья

Гольдштейн вышел на улицу, направляясь домой. Он хотел ещё раз поговорить с женой, извиниться, покаяться, сказать, как он её любит, и ещё много-много слов, известных только им обоим, которые они говорили друг другу в минуты особой близости. Стояла прибалтийская весна, было холодно и сыро, но доктор решил сделать круг и прогуляться до портняжной мастерской Нохума Каца, носившей гордое название «ателье». Там лежал его новый прекрасно сшитый костюм. Этот костюм Залман собирался надеть на званый вечер у банкира Розенталя, куда они с Эстер были приглашены. Вообще-то костюм должна была забрать служанка Марта, но, может быть, она не успела?

– Заодно поговорю со стариком. У него, кажется, сын в Палестине, – решил Гольдштейн, открывая дверь. Вчера, когда он примерял костюм, у него не было времени на разговоры.

Старый портной склонился над пиджаком и не сразу повернул голову.

– Шолем алейхем, реб Нохум! – приветствовал его Залман. Старый Кац ходил в ту же синагогу, где молился его отец. Сам доктор был там редким прихожанином. – Стоит только вас увидеть, и на душе теплее.

– Особенно когда на дворе холодина, – отшутился Кац. – Алейхем шолем, доктор! Была ваша Марта. Вручил ей заказ. Великолепная вещь, – старик начал хвалить свою работу так, как будто это не Гольдштейн только вчера примерял готовый костюм, а кто-то другой.

– Спасибо, реб Нохум, – искренне сказал Залман. – Вы замечательный мастер. Работы много?

– Слава богу, достаточно, – отозвался Кац. – Понимаете, дорогой доктор, в двенадцать лет я взял в руки иголку с ниткой, а сейчас мне семьдесят два. Шестьдесят лет за работой. И лучше так, чем с утра до вечера слушать ворчание моей Тойбы. А вообще-то она тоже занята. Внучата, знаете ли…

Гольдштейн усмехнулся. У старика, как и у отца Залмана, были две замужние дочери.

– У вас, мне помнится, сын в Палестине. Что он пишет?

– Мало пишет. И редко. Сказать правду – до сих пор не знаю, чем мой парень занимается. Здесь он был в «Бейта-ре»[22], ну, стало быть, и там тоже. Знаете, что он в последнем письме написал? – Нохум достал из кармана листок, который, судя по тому, как тот был затёрт, портной показывал всем, кто заходил в мастерскую. – «В этой стране каждая арабская деревня стоит на еврейской земле. Арабы заняли наш дом, пока в нём не было хозяина. Они думали, что мы никогда не вернёмся. Но мы возвращаемся и говорим: или живите с нами в мире, или уходите». Просто не верится, что это мой Шмулик-шалопай такие умные слова написал. И вот что я вам скажу, реб Залман: конечно, Эрец Исроэл для молодых, они должны её строить. И всё-таки, будь у меня возможность, я бы тоже уехал. Только вот капитала у меня нет, а о сертификате могу мечтать, как о звёздочке с неба…

Гольдштейну стало не по себе. Старый портной готов уехать, но у него нет ни денег, ни сертификата. А у него, у доктора Гольдштейна, есть сертификат, который ему не нужен. Как же так? Не совершает ли он роковую ошибку, упорствуя в своём эгоизме? Неожиданно вспомнились слова Подниекса: «Только не всем от этого будет хорошо». Это был явный намёк. Без всякого сомнения, Подниекс имел в виду, что, если Германия оккупирует Латвию, евреям придётся плохо. И не случайно сказал, а намеренно. А потом оскорбился из-за Руты. Ну конечно! Рута – латышка, а Мара – еврейка. Но разве он, Залман Гольдштейн, в Латвии не свой? Сражался за независимость, знаки отличия имеет, а по-латышски говорит лучше некоторых латышей. Так чего ему опасаться?

Залман шёл домой, погружённый в раздумья. Итак, об увлечении Эстер знают не только все стороны треугольника, но и вездесущий Макс. Это было не самым приятным открытием, но доктор расстроился бы ещё больше, если б узнал, что одним Максом круг посвящённых не ограничивается. В курсе дел подруги была Эмма: отношения Йосефа и Эстер развивались на её глазах. Знал и муж Эммы Натан, только ему, вечно занятому какими-то делами, было не до того, и он через пять минут уже забыл всё, о чём ему с увлечением рассказывала жена. Но любопытная Эмма отслеживала события, и когда Эстер на два месяца исчезла из Риги, сразу поняла, что за этим кроется. И о женитьбе Йосефа, и о том, что он уезжает в Палестину, Эмма не замедлила сообщить Эстер, в уверенности, что та не останется равнодушной. Подруга реагировала слабо, и Эмма разочаровалась, хотя на самом деле её рассказ достиг цели. Эстер Залману не лгала: разрыв с Йосефом, возвращение к мужу, раскаяние – всё было настоящим. Во всяком случае, Эстер искренне старалась восстановить прежние отношения, но рана заживала медленно. И когда через день после ссоры с Залманом раздался звонок, и Эмма сказала, что Йосеф оставил у неё послание для Эстер, тоска, вызванная расставанием, снова дала о себе знать. В конверте, который передала Эмма, было прощальное письмо.

«Дорогая, любимая Эстер, – писал Йосеф, – самыми прекрасными в моей жизни были дни, проведённые с тобой. О них я буду вспоминать, пока живу, и пока живу – буду оплакивать нашу разлуку. У тебя семья, я тоже не один и вместе с женой скоро уеду в Страну Израиля. Желаю и тебе поскорее туда перебраться, обстановка очень тревожная. И хотя нам не суждено быть вдвоём, мне станет легче от сознания, что ты и твоя семья вне опасности, что вы на еврейской земле, а не в этом городе, где нас ненавидят и рано или поздно могут растерзать. Любовь моя, знай, что я никогда тебя не потревожу и не напомню о себе. У меня замечательная жена, я её очень уважаю и буду с ней столько, сколько даст Бог. Пожелай же мне счастья так, как я желаю тебе».

Дальше шли стихи:

Мне не расстаться никогда с тобой!

Любимая! Твои глаза как море.

В них отраженье солнца, в них прибой,

И оправданье – даже в приговоре.

Ночами ты являешься ко мне,

И будет век мой долог или краток,

Я сохраню в сердечной глубине

Твоей любви незримый отпечаток.

И эти косы цвета янтаря

Пускай на плечи падают волною…

За всё, за всё судьбу благодаря —

Благодарю, что ты была со мною!

Эстер было безумно жалко Йосефа, и, прочитав письмо, она решила, что им нужно встретиться. Обида на Залмана не проходила, словно именно он был виноват в их семейных проблемах. Глупец ревнивый! Один раз ненадолго она потеряла голову – и поэтому обязана до сих пор терпеть его выходки? Если её подозревают – пусть будет хотя бы причина! Залман травит ей душу, ставит в такое положение, когда она должна вновь и вновь каяться. Эстер перестала чувствовать свою вину, в тот момент у неё не было желания смотреть на себя со стороны. Промелькнула мысль, что они с Йосефом ещё могут быть вместе. Залман уезжать не хочет, а Йосеф – наоборот, стремится в Палестину. Что-то случилось с Эстер, как будто Йосеф не писал, что уезжает с женой, с которой будет столько, сколько даст им Бог. И Эстер, не задумываясь и несмотря на поздний час, перезвонила Эмме и попросила немедленно передать Йосефу просьбу о встрече. Она не спрашивала, как Эмма сделает это в полночь, но на следующий день Йосеф ждал Эстер у Эммы в то самое время, когда Залман, гуляя по городу, обдумывал своё примирение с женой. Проводив подругу в комнату, Эмма деликатно вышла. Но Эмма не была бы Эммой, если бы, умирая от любопытства, не старалась прислушиваться к доносившимся из-за двери словам…

– Я прощался с тобой, а сам надеялся, что ты отзовёшься. Я это чувствовал, когда писал письмо.

– Ты же видишь – я здесь…

Йосеф приложил палец к губам:

– Только это мне и нужно, дорогая. Одно твоё слово. Теперь я знаю, что делать. Сегодня же скажу Джуди. И мне всё равно, разгорится или не разгорится скандал. Не его я боюсь, а только одного: что ты, как и в тот раз, передумаешь. Обещай мне, что ты не сделаешь этого. А за детей не беспокойся, любимая! Я разберусь с твоим мужем. У меня отличный адвокат, Макс Лангерман. Он сделает всё, что нужно, и дети уедут с нами. Мне рассказывали про твоего сына, что парень просто бредит Палестиной…

Эстер почувствовала какое-то странное неудобство. Йосеф говорил то, что она хотела слышать, но почему-то ей перестало нравиться то, что говорил Йосеф. Эстер не понимала, в чём дело, ей стало холодно. «Он так уверен, – думала она, – как будто я уже всё решила. Ну конечно, я же сама к нему прибежала. А ведь он не знает, что Лангерман и Залман – друзья».

– Твой муж, – продолжал Йосеф, – принадлежит к очень распространённому типу евреев. Они не хотят покидать свои уютные гнёзда, не желают чувствовать приближения бури, хотя ветер уже дует им в лицо. И тянут за собой родных и близких, когда на карту поставлена жизнь. Это…

Йосеф говорил что-то ещё, но Эстер слушала плохо. «Нам понадобится много мужества и сил, – подумала она, – чтобы преодолеть все препятствия, но не в этом дело. Ну хорошо, мы в конце концов уедем и детей заберём: Йосеф наймёт другого адвоката. А Залман? Что будет с ним?» Эстер чувствовала, что её решимость слабеет. Упоминание о Залмане вернуло её ко вчерашнему вечеру, когда она упрекала мужа в отсутствии доверия. Выходит, он был прав? Эстер стал раздражать голос Йосефа, забывшего, для чего они здесь, и взявшего тон проповедника, она перестала понимать происходящее, но в какой-то момент ощутила полную ясность. Эстер поняла то, что подозревала и раньше: она любит двоих и никогда не будет счастлива с Йосефом, потому что есть Залман. Если она уедет, а с Залманом что-то случится, как она будет после этого жить? Значит, и к Залману у неё есть чувства. С ним она не испытывала то, что испытала с Йосефом, но никогда не была к нему равнодушна. Вот почему они с Залманом не могут восстановить прежние отношения: в её сердце всё ещё занимает место Йосеф. Боже, как это тяжко для неё, как мучительно любить двух мужчин! Эстер никогда не думала, что такое бывает, но это случилось и случилось именно с ней. Она поняла, что, несмотря на все свои обещания, не сделала окончательный выбор и выбирать ей придётся сейчас. «Бежать, бежать немедленно, – не давал покоя внутренний голос, – навсегда расстаться с Йосефом и, если не получается развязать, тогда собрать все силы и разрубить этот узел, который сама же завязала. А его жена, – подумала Эстер, – как он её назвал – Джуди? Она-то в чём виновата? Тоже будет страдать из-за меня? Из-за того, что я увела у неё из-под носа мужа? И как это он говорит: сегодня же скажу Джуди. Неужели всё так просто? Захотел – женился, захотел – объявил, что уходит к другой. Но если для него это просто, то для меня – нет».

Почувствовав, что слишком увлёкся, Йосеф замолчал и положил руку на плечо Эстер. Он хотел её обнять, но Эстер отстранилась. Ещё секунда – и она бросилась вон, поймав удивлённый, непонимающий взгляд Йосефа и чуть не оглушив стоявшую за дверью Эмму. Она плохо помнила, как добралась домой. То, что произошло, казалось нереальным, было похоже на тяжёлый, болезненный сон. Оставалось только ущипнуть себя за руку.

Вскоре позвонила Эмма. Она рассказала, что после бегства Эстер Йосеф некоторое время сидел ошеломлённый. Вид у него был как у банкрота, как у человека, проигравшего состояние, а потом он встал и сказал: «Она права. А я – дурак и ничтожество». Разумеется, Эмма утверждала, что оказалась под дверью совершенно случайно. Но это было последнее, что интересовало Эстер. Она почувствовала облегчение. Значит, у них был порыв – последний порыв друг к другу, какое-то недолгое наваждение, и даже если бы они дали волю чувствам, если бы она вовремя не остановилась, всё закончилось бы так же, как началось, только позже и хуже. Хорошо, что Йосеф это понял. Остаётся пожелать ему счастья, как он сам просил. И всё же… как это жутко – быть на шаг от пропасти! Она ведь убеждала Залмана, что ей можно верить – и после всех заверений и слёз бросилась к Йосефу. Но у неё муж и дети, у неё семья, а Йосеф… попутного ветра его кораблю. Она сама скоро приедет в Палестину, но Йосеф, даже если будет рядом, не должен снова войти в её сердце.

За этими размышлениями Залман и застал Эстер. По дороге домой он нашёл гениальный выход. До окончания гимназии Михаэлю остаётся полгода. Он скажет Эстер, что мальчик обязательно должен закончить учёбу. Он будет настаивать, и ей придётся согласиться. Ну а потом видно будет. Нет, он, конечно, пообещает, что после того как сын сдаст экзамены, они уедут, но необходимо получить отсрочку. Он не готов сейчас ничего решать.

В эту ночь Залман был особенно нежен, и жена отвечала ему тем же. И Залман, и Эстер – оба словно вернулись во времена их молодости. С доводами мужа Эстер согласилась. Она уже боялась настаивать на немедленном отъезде, боялась, что Залман опять её заподозрит, и выдвинула только одно условие: пока Михаэль учится, продать дачу на Взморье, чтобы потом не терять время. Это не совсем совпадало с планами Залмана, но он сделал вид, что уступает, а затем убедил жену, что продавать нужно ближе к лету, когда цены поднимутся. Разговор идёт о нескольких месяцах – разве это срок? Возразить было трудно, и доктор поздравил себя с тем, что добился хотя бы небольшого успеха. Если б только он знал, во что этот успех обойдётся!

А время шло. После того как Гитлер полностью захватил Чехословакию, несколько знакомых Гольдштейна уехали. Ехали кто куда, а некоторым удалось попасть в Палестину.

И был среди них – кто бы мог подумать! – Хо́на Данилович, живший с большой семьёй в проходном дворе, в двухэтажном деревянном доме. Данилович, бедный еврей, приказчик в бакалейной лавке, которому доктор иногда помогал и которого даже лечил бесплатно, неожиданно собрал свои немногочисленные вещи. Однажды утром, выйдя на улицу и привычно направляясь в клинику, Гольдштейн увидел всё семейство Даниловичей возле узлов:

– Что случилось, Хона? Переезжаете?

– Уезжаем, господин Гольдштейн! С Божьей помощью, в Эрец Исроэл. Вы уж простите, за этой суматохой не успел вам сообщить. А вчера заходил, да только никого из ваших не было. Ну, раз уж встретились, давайте прощаться! – и приблизив лицо, обдавая доктора запахом дешёвой еды, обильно сдобренной чесноком, жарко зашептал: – Доктор, дорогой, скоро здесь будет геи́ном[23]. Уезжайте и вы, пока ещё можно. Знаете, что сказал Жаботинский польским евреям? «У вас почти не осталось времени, чтобы спастись!»

Гольдштейн не стал спрашивать, кто помог Даниловичу, кто одолжил ему достаточно денег, чтобы обеспечить въезд в Палестину. Сертификата у него и быть не могло. Он только подумал о том, что у него, у доктора Гольдштейна, есть и деньги, и сертификат, а он всё размышляет: ехать или не ехать? «Геином, скоро здесь будет геином!» – повторил он про себя слова Даниловича и почувствовал беспокойство. «Но ведь ничего серьёзного не происходит, – тут же начал возражать уверенный внутренний голос. – Открой глаза и посмотри! Друзья, знакомые, коллеги – пусть некоторые из них уехали, но большинство никуда не собирается, хотя денег для такого мероприятия у них достаточно». А у других, как и у него самого, сертификат в шкафу лежит. И если кое-кто надумает ехать – это как мелкий камешек, брошенный в воду: волны от него не будет. Если большинство рижских евреев не трогаются с места – они что, все глупцы? Кто стремится уехать? Чаще всего молодые сионисты или такие горемыки, как Данилович. Ему-то что терять? А те, кому есть что терять, пока не спешат. «У вас почти не осталось времени, чтобы спастись!» Паникёры!

В тот же день английский пароход «Манчестер» вышел из устья Даугавы[24] и, набирая ход, взял курс на Лондон. Темнело. Латвийский берег удалялся быстро, постепенно сливаясь с горизонтом, и Йосеф, стоя на палубе, уже ничего, кроме моря и неба, не мог увидеть. Рядом с ним, укутавшись пледом, стояла Джуди. Она что-то говорила, но занятый собой Йосеф отвечал невпопад, и жена оставила его в покое, решив, что взволнованный муж сочиняет стихи. Но Йосеф не думал о рифмах. Им овладела тоска. Он думал об отце, с которым расстался тяжело, о брате, в пользу которого отец лишил его части наследства – но думал о них с болью и нежностью, словно предчувствуя, что никогда больше не увидит родных. Словно догадываясь, что они не успеют постареть и навсегда останутся такими, какими он запомнил их в минуту прощания. Тяжёлые мысли томили Йосефа, но больше всего он думал об Эстер. Какой-то вихрь подхватил его, и он готов был броситься в океан, не заботясь о том, как будет выплывать, а у Эстер хватило ума и воли спасти и себя, и его. В тот день, вернувшись домой, он сослался на плохое самочувствие и закрылся в комнате. Джуди думала, что Йосеф пишет, а он не мог смотреть ей в глаза. В том, что он не стал подлецом, никакой его заслуги не было. И Джуди, которая его полюбила, которая ему доверилась, которая так много сделала для того, чтобы Йосефа по-настоящему узнали и оценили, – её он готов был предать самым жестоким и циничным образом. Он, Йосеф Цимерман, который всегда считал себя достойным, порядочным человеком. Три года тому назад, встретив Эстер, он ни на чём не настаивал, дал ей возможность самой решать и выбирать: и в тот момент, когда она хотела уйти от мужа, и тогда, когда решила вернуться. А Джуди? Чем она заслужила страдание, которое он собирался ей причинить?

Эстер! Через год после того как они расстались, Йосеф снова встретился с ней. Это было в Нью-Йорке. Накануне Йосеф познакомился с Джуди, и она повела его в Метрополитен-музей. Таких огромных музеев он никогда не видел. Войдя в зал европейской живописи, они остановились у картины Россетти «Леди Лилит», и Йосеф решил, что сходит с ума. Он увидел Эстер. Никакого сомнения не было – Эстер смотрела на него с полотна. Сходство было потрясающим, с той только разницей, что не разрушительная демоническая сила преобладала у настоящей Эстер, а нерастраченная чувственность, которая смогла раскрыться полностью лишь при встрече с ним, с Йосефом. Он-то знает, что такое быть на седьмом небе: для него и Эстер оно было на расстоянии ладони. А Джуди – она замечательная, славная и привлекательная, у них так много общего, но того, что он испытывал с Эстер, у него с Джуди не было и нет. С ней он никогда не достигал тех высот, куда они, теряя всякое ощущение реальности, поднимались с Эстер. И всё равно – как он мог даже думать о том, чтобы уйти от этой невысокой преданной женщины? Йосеф оглянулся. Джуди молча стояла рядом, боясь нарушить, как она полагала, его творческое уединение. Он обнял её за плечи:

– Пойдём, дорогая! Уже ночь. Пойдём в каюту.

Через три дня Йосеф, Джуди и семейство Даниловича, доплывшее до Англии в трюме, сошли на лондонскую пристань, а ещё через неделю другой корабль уже вёз их через неспокойные воды Атлантики к берегам Палестины.

Глава четвёртая

В июне 1939-го Михаэль окончил гимназию, и доктор вспомнил, что одна из первых размолвок с женой произошла у него, когда они обсуждали, в какую школу отдать сына. Эстер настаивала на гимназии «Тушия́», где обучение шло на иврите, а Залман был категорически против. Он хотел, чтобы Михаэль учился на немецком в гимназии «Эзра». Находилась она недалеко – на улице Бла́умана. Тогда они серьёзно повздорили, и доктор несколько ночей провёл в кабинете, но Эстер не выдержала первой и пошла на компромисс. Михаэля определили в гимназию «Ра́ухваргер», там преподавали на русском и на немецком. К русскому языку у Гольдштейна сантиментов не было, но Эстер, говорившая по-русски, захотела, чтобы мальчик знал ещё один язык. Пришлось согласиться. Всё это происходило когда-то, а нынешний момент был намного сложнее. Закончилась полученная Залманом у Эстер отсрочка, а он так и не принял решение. Солгав жене, что он уже дал объявление о продаже дачи, доктор чувствовал себя плохо. Эстер и Михаэль, которому даже выпускные экзамены не мешали мечтать о Палестине, ждали теперь от Залмана активных действий, и он понимал, что ситуация накаляется. С Эстер ещё можно было справиться: после женитьбы и отъезда Йосефа она не хотела конфликтовать – так, во всяком случае, казалось, а вот Михаэль…Оба, и Залман и Эстер, страшно боялись, что мальчик что-нибудь натворит: ведь он угрожал, что уедет один. Правда, ему пока только шестнадцать, но иди знай: сбежать он всё равно может. Слишком самостоятельным себя чувствует. Поразмыслив, доктор понял, что не остаётся ничего другого, как позвонить Лангерману и поручить ему продать их летний дом на станции Дзи́нтари, но, к удивлению Залмана, адвоката трудно было поймать. Прошло несколько дней, пока в телефонной трубке не послышался голос Макса.

– Ты что, скрываешься от клиентов? – попытался пошутить Гольдштейн.

Но, вопреки обыкновению, Макс на шутку не отреагировал:

– Извини, Залман, – сказал он необычайно серьёзным голосом, – очень занят, времени мало. У тебя что-то срочное?

– Хочу продать дачу. Эстер настаивает на отъезде.

Доктор ожидал, что Макс, как всегда, засмеётся и начнёт доказывать, что самое умное – сидеть на месте, но адвокат словно задался целью удивлять приятеля и дальше.

– Хорошо, – произнёс он бесстрастным тоном, – у меня уже кое-кто спрашивал. Я с тобой свяжусь.

Озадаченный Залман не сразу положил трубку на рычаг. С Максом явно что-то случилось. Неприятности? Увяз в каком-нибудь деле? Ладно, у их брата, адвоката, чего только не бывает! За дверью ожидали пациенты, и доктор вскоре забыл про Лангермана. Ему нужно было убедить Михаэля и Эстер подождать со сборами в дорогу хотя бы до продажи дачи. Как? А очень просто. Предложить провести остаток лета на Взморье. Последний месяц на даче, а потом… Что будет потом, Залман представлял себе смутно. Он оттягивал отъезд, не решаясь на него, как хирург на рискованную операцию. При этом доктор понимал, что решать придётся всё равно, потому что двигаться одновременно в расходящихся направлениях невозможно. В семье у него опоры нет, с его позицией никто не согласен. Даже Лия, а ей четырнадцать, когда Михаэль говорит о Палестине или читает то, что ему пишет Давид, смотрит своему брату в рот. На днях заглянул случайно в комнату сына и увидел картину: сидят брат и сестра в обнимку, и Михаэль Лие не иначе как про Палестину что-то рассказывает. Он, Залман, конечно счастлив, что у детей такие близкие отношения, но если подумать, что они понимают? В красивой большой квартире, с установленным раз и навсегда разумным распорядком, с книгами, музыкой и вкусной едой, с доброй Мартой, которая не знает, как им угодить, с летним отдыхом в сосновом лесу у моря, с коньками и лыжами зимой… Неужели его наивные дети думают, что у них и там всё это будет? А кто виноват? Конечно, дорогой шурин Давид Зильберман, который в Палестине изменил свою фамилию и стал каким-то Ка́спи[25]. Господи, у них там даже иврит не такой. Недавно дедушка, реб Исроэл, решил поговорить с внуком на «ло́йшен ко́йдеш»[26], так они друг друга не поняли. Старик не на шутку вспылил: заявил, что сионисты идишкайт[27] за ненадобностью выбросили, что их цель – на Святой земле из евреев гойскую[28] нацию создать. И конечно, набросился на Залмана, а он-то в чём виноват? Что ему делать – от семьи отказаться? А шурин, – мысли Залмана снова вернулись к Давиду, – катастрофой пугает, смертью. Думает, что если там, в своём захолустье, занимает какую-то должность в туземной администрации, так всю мировую ситуацию как на ладони видит. А на самом деле дальше Средиземного моря не видит ничего.

Пытаясь отделаться от невесёлых мыслей, Гольдштейн решил взять отпуск. Нервы не выдерживали. Одни лишь разборки с женой полжизни отняли, а тут ещё сертификат, Палестина. Никуда она не убежит. Отдохнуть когда-нибудь тоже надо.

Но даже взяв отпуск, Гольдштейн чуть ли не через день появлялся в клинике, и однажды в его кабинете раздался звонок. Незнакомый мужской голос сообщал по-латышски, что некий солидный господин хотел бы посмотреть дачу. Доктор ответил, что продажей дачи занимается адвокат Лангерман.

– Адвокат Ра́кстыньш, – извинившись, представился голос. – И́вар Ракстыньш. С 1 августа все дела адвоката Лангермана находятся у меня. Господин Гольдштейн, что мне ответить клиенту?

Ошарашенный Залман молчал. И только после длительной паузы, сообщив Ракстыньшу адрес и время встречи, спросил у адвоката:

– Что случилось, господин Ракстыньш? Где Макс?

– Я надеюсь, он уже добрался до Лондона, – невозмутимо ответил Ракстыньш. – А вообще-то Макс Лангерман четыре дня тому назад уехал в Америку. Господин Гольдштейн, насколько я понял, вы тоже собираетесь уезжать. Если нужно – я к вашим услугам. Можете не сомневаться: я проработал с Лангерманом несколько лет, и такие, как вы, уезжающие на особом положении в моей конторе. У меня для вас всегда зелёный свет.

Ракстыньш произнёс эти слова так, чтобы человек на другом конце телефонного провода понял их многозначительность, но доктор думал о другом. Положив телефонную трубку, он долго сидел неподвижно. Лангерман! Лангерман уехал в Америку! И не сказал ему ни слова. Очень на него похоже. Так вот почему Макса трудно было застать, вот почему он так странно себя вёл, когда Залман просил его дать объявление. Делал вид, что по горло занят, а сам сдавал дела Ракстыньшу. И если Лангерман молчал о своём отъезде – причина была. Он никогда и ничего не делал зря. Но если этот Макс, который всех уверял, что уезжать не надо, неожиданно сам уехал – что же всё-таки происходит?

Ответ пришёл через несколько дней: Германия напала на Польшу. Началась мировая война, но в те дни ещё не все это поняли. Не понял и Залман, но зато он осознал другое: начавшаяся война меняет дело. Плыть по морю опасно, сообщают, что немецкие субмарины угрожают английским судам. А добираться до портов на Средиземном море по суше в условиях военных действий ещё более рискованно. Во всяком случае, именно так нужно объяснять Эстер, и никакого лукавства здесь нет. А Михаэля надо чем-то занять. Он, по примеру отца, мечтает о медицинском, хочет учиться в Палестине, в Еврейском университете. Ну, с Палестиной придётся подождать, а в Латвии действительно очень сложно: процентная норма, да и на медицинский евреев почти не принимают. Даже он, доктор Гольдштейн, вряд ли сможет помочь. Раньше учились за границей, а сейчас дорога закрыта. Так что же делать? А вот что: взять Михаэля пока к себе. Поработает у отца, присмотрится, а там… Что будет «там», доктор не знал, но он надеялся, что сможет убедить Эстер не трогаться с места. Должна же она понять, что в Европе воюют!

Только убедить Эстер не удавалось. И не потому, что Залман не прилагал усилий. Все методы воздействия были испробованы, но жена не поддавалась и демонстрировала такое упорство, какого доктор никогда раньше за ней не замечал. Она ясно давала понять, что компромисса больше не будет. Гольдштейн готовился к решающему разговору. Он ждал подходящего момента, и когда ему показалось, что сопротивление Эстер слабеет, решил пойти на приступ.

Поздний октябрьский вечер напоминал о себе мелким дождём, который не прекращался с утра и, похоже, готовился даже завтра накрапывать на рижские мостовые. В гостиной было полутемно: Эстер не любила по вечерам яркий свет. Дома было так уютно и тепло, как бывает лишь тогда, когда за окном плохая погода. Залман, делая вид, что занят в своём кабинете, ещё раз обдумывал разговор. Выждав некоторое время, он открыл дверь. Эстер сидела в кресле. Доктор готовился произнести первое слово, но жена опередила его:

– Ты сегодняшнюю газету видел?

Гольдштейн читал только одну газету, самую главную в Латвии – «Я́ унакас зи́няс»[29].

– Нет ещё, дорогая. Я…

Но Эстер не дала ему договорить:

– Заключён договор с Россией. Скоро здесь будет Красная армия.

– С чего ты взяла?

– Советский Союз получил право иметь в Латвии свои военные базы, – кивком головы Эстер показала на лежащую на столе газету.

Доктор всегда удивлялся своей жене. Любовь к музыке и поэзии странным образом сочеталась у мечтательной Эстер с рационализмом и живым интересом к политике.

– Это значит, – продолжала Эстер, не дожидаясь ответа Залмана, – что русские готовятся захватить Латвию. Может быть, ты объяснишь мне, наконец, так, чтобы и я поняла: чего мы ждём?

Тон, которым была сказана последняя фраза, не оставлял сомнений: планы Гольдштейна рушатся. Эстер настроена решительно, и уговаривать её ничего не предпринимать означает нарваться на крупную ссору с непредсказуемыми последствиями. А кроме того – что, если Эстер и в самом деле права? Придут Советы, и закончится эта жизнь, за которую он так цепляется. Тогда вся Латвия станет одним большим лагерем, вроде тех лагерей, которых полно у большевиков. И доктор постарался ответить как можно мягче:

– Мы ничего не ждём, дорогая. Завтра же начнём собираться. Подниекс возьмёт мою клинику. Он будет спорить из-за каждого лата[30], я этого скупердяя знаю, но в конце концов договоримся.

– Ты мне уже обещал это, Зяма! После каждого обещания ты начинаешь или делаешь вид, что начинаешь, а потом каким-то странным образом сворачиваешь свою деятельность! Когда ты уже поймёшь: положение опасное, а ты играешь с ним, как ребёнок с бомбой! Твоя нерешительность с ума сводит! Неужели тебе не ясно, что нет у нас времени! Нет!! Нет!!!

Эстер нервничала всё больше, и Залман испугался: раньше его жена так себя не вела. А если она и вправду чувствует то, что он почувствовать не может? Сбегав за лекарством и заставив Эстер принять успокоительное, Залман поклялся, что через месяц, самое позднее два, они уедут.

Но доктор Гольдштейн недооценил своего коллегу и работника Подниекса. Нутром почувствовав, что времени у Залмана немного, Подниекс выставил свои условия и категорически заявил, что не даст за клинику ни на один лат больше. Сумма была почти вдвое меньше, чем та, которую запрашивал Гольдштейн. С этим он не мог согласиться, но Эстер потребовала перестать торговаться и немедленно завершить сделку. Она всё больше и больше вмешивалась в дела мужа, пыталась диктовать и каждый день требовала отчёта. Это задевало самолюбие доктора, жену следовало поставить на место, и большой скандал уже был на пороге, когда ребу Исроэлу стало плохо. Залман ничего не говорил отцу об отъезде, решил не волновать и сообщить позже, но тот каким-то образом узнал и расстроился. Осмотрев старика, доктор помрачнел. Папа давно страдал от грудной жабы, но положение было стабильным, а сейчас оно осложнилось. Зато реб Исроэл был в своём репертуаре. Схватив сына за руку, он слабым голосом начал рассказывать, какие усилия приложил главный латвийский еврей Мордехай Дубин[31], чтобы убедить правительство не пускать в страну сионистского вождя Владимира Жаботинского. Жаботинский собирался выступить перед евреями Риги, чтобы призвать их покинуть Латвию, пока не поздно. Отец превозносил Дубина и ругал Жаботинского-смутьяна.

Несмотря на то что доктор делал всё возможное, реб Исроэл с каждым днём чувствовал себя хуже. Теперь он находился в больнице, куда Залман был вынужден заглядывать ежедневно. Эстер притихла. Всем было понятно, что сейчас они уехать не могут. Как врач, Залман понимал, что отцу осталось немного, знал, что нечем помочь, но, как преданный сын, сидел у отцовской постели.

Через два месяца реб Исроэл скончался. Похоронив отца и отсидев траурные семь дней, Залман сказал Эстер, что через месяц они уезжают. Он и сам не хотел больше тянуть. Вероятность появления в Латвии сталинских дивизий превратилась в реальность. На основании «договора о дружбе» русские ввели в страну воинский контингент, и Залману пришлось самому убедиться, насколько права была Эстер. Наконец-то и ему стало очевидно то, на чём его жена настаивала целый год. Доктор больше не возражал против активного участия Эстер в подготовке отъезда: теперь он сам, по собственной инициативе отчитывался перед ней. Казалось, им сопутствует удача: несмотря на категоричность Подниекса, Гольдштейну удалось договориться с ним о приемлемой цене. Адвокат Ракстыньш уже начал оформлять договор, когда не замедлило заявить о себе новое несчастье: поскользнувшись в непогоду на улице, сломала бедро мать Эстер. Уже восемь лет овдовевшая госпожа Неха́ма жила одна, и, хотя кроме дочери у неё никого в Риге не было, ни о какой Палестине она не хотела слышать и отказывалась уезжать вместе с Гольдштейнами. В случае отъезда Эстер мама собиралась переехать в Каунас, где находилась старшая дочь Дина. Муж Дины, человек состоятельный, но грубоватый, умел устраивать дела и пользовался известностью в городе. А пока вся забота о тёще легла на плечи Залмана. Ситуация была серьёзной, стало ясно, что госпожа Нехама пробудет в больнице долго, да и потом не сможет передвигаться самостоятельно. На этот раз уже Эстер сказала, что отъезд придётся отложить. Сказала с болью, глядя на Залмана с упрёком:

– Похоже, ты добился того, чего хотел, Зяма.

– Что я хотел? Чтобы твоя мама сломала ногу? Благодаря мне она имеет в больнице самый лучший уход.

– Я о другом. И не делай вид, что ты не понимаешь. Если бы не твои трусость и нерешительность, если бы не твоя ложь, мы давно бы уже были в Палестине.

– Когда я, по-твоему, лгал?

– Когда водил меня за нос. Я-то верила, что ты действительно занимаешься делами, а ты и не думал.

– Я хотел…

– Вот я и говорю: ты добился того, чего хотел.

– Ты считаешь, что я должен был бросить умирающего отца? Или, может, мы должны бросить твою маму?

– Я считаю, что мы должны были уехать раньше, ты и сам теперь это понимаешь. В таком случае мы не бросили бы своих родителей, потому что у них есть другие дети, которые, как и они, никуда не собираются. Я знаю, что, если уеду, никогда больше не увижу маму, а она, ты думаешь, этого не понимает? Но у неё есть Дина, и мама уже готовилась к ней переехать, когда случилась беда. А Давид сколько маму уговаривал? Только она ни за что: здесь родилась, здесь и умру. И твой покойный папа вёл себя так же.

Как бы ни были нам дороги близкие, у нас своя жизнь, Залман. Мы должны уехать отсюда как можно скорее. Хотя бы ради детей. Будем с мамой, пока за ней не приедет Дина.

Эстер ожидала приезда сестры со дня на день, но проходили недели, а Дина не появлялась. Эстер подозревала, что причина не в Дине, а в её муже. Господин Айзексон и прежде не проявлял горячих родственных чувств, и сейчас не собирался этого делать.

– Твоя сестричка хочет спихнуть свою ношу на нас, – заявил он жене, – только я не готов к тому, чтобы твои родственники за наш счёт решали свои проблемы. Мы будем возиться с твоей больной матерью, а они, как свободные пташки – на все четыре стороны. Что им так приспичило? Это всё твой братец, он и на тебя пытался повлиять. Но ты умница, ни о какой Палестине даже не заикалась. Ведь знаешь: где сядешь на меня – там и слезешь.

– У них проблемы, Юда, – оправдывалась Дина. – Они уже всё распродали. Залман свою клинику продал. Не забывай, это моя родная сестра. Мы должны им помочь. А вопрос с мамой, мне кажется, давно решён. Мы же договорились с тобой, что, если Фира уедет, мама переберётся к нам. Что-то изменилось?

Для Дины, как и для брата Давида, Эстер оставалась Фирой.

– Когда мы об этом говорили, твоя матушка была здорова, а теперь я её, больную, должен взять на свою шею! Сделать из нашего дома амбулаторию! Если бы из всех родственников оставались только мы, я бы не сказал ни слова. Но почему я должен отдуваться, когда твоя сестра в Риге? Ничего у них не скиснет, пусть задержат отъезд! Твоя мама должна быть в таком состоянии, чтобы я мог договориться о её пребывании в приюте для престарелых. Обещаю тебе, что всё устрою и обеспечу ей там самые лучшие условия. Но сестрице твоей придётся подождать, пока выпишут мать из больницы. Тогда мы её заберём.

– Хорошо, – спокойно сказала Дина. – Только заберём её к нам.

– Что?

– А то. Иначе все евреи Каунаса узнают, что Юда Айзек-сон отказался взять в свой двухэтажный особняк больную мать жены. В приют для престарелых отправил. Ты ведь дорожишь своей репутацией, не так ли? Так я постараюсь её немного подпортить. Ты меня знаешь.

Это была не пустая угроза. Свою жену Юда знал прекрасно. Она редко повышала голос, но иногда спокойно сказанные ею слова могли быть хуже громкого скандала. Понимая, что продолжение спора грозит ему многими неприятностями, господин Айзексон махнул рукой и вышел из комнаты.

Дина хотела помочь сестре, но, не зная, как лучше это сделать, сказала мужу неправду. Гольдштейн не продал клинику, в последний момент остановив сделку. Это вызвало недобрую реакцию Подниекса. Он по-прежнему был корректен и исполнителен, но Залман чувствовал, что Густав затаил злобу. Самому доктору тоже не нравилась эта ситуация. Но больше всего ему не нравилось то, что они повисли между землёй и небом. А тут ещё Дина сообщила, что приедет, когда маму выпишут из больницы. До этого было далеко, но Юда ни за что не хотел забирать тёщу. В Каунасе больница ничуть не лучше, а хлопот с таким переездом куча. Пусть хотя бы сядет в инвалидное кресло.

В инвалидное кресло мать Эстер пересела только через два месяца. 12 июня 1940 года, забрав с собой маму, Дина и Юда отбыли из Риги в Каунас, а через четыре дня Красная армия вошла в Литву. И уже на следующий день советские танки корёжили гусеницами мостовые Риги. Ворота, через которые лежал путь на свободу, захлопнулись со страшным лязгом, не давая никому опомниться и что-то понять.

Глава пятая

Июньским утром 1940 года Йосеф Цимерман сидел в кабинете заведующего литературным отделом газеты «Дава́р» на тель-авивской улице А́лленби и чувствовал себя не очень уютно. «Давар» – официальный орган сионистского рабочего движения – охотно печатал стихи Йосефа, пока он не принёс в редакцию своё последнее стихотворение «Правда одна». Стихотворение не понравилось, и заведующий литературным отделом Ицха́к не стал скрывать своего отношения:

– Не могу понять, дорогой Йосеф, чего тебе не хватает. Публикуем тебя, свою колонку имеешь, а пишешь такое… – Ицхак поднёс листок прямо к очкам. В последнее время он стал хуже видеть.

В уме у вас цифры, надои кибуцных коров.

В пути вам не светит сиянье Давидова царства.

В парадных речах, в сочетаньях безжизненных слов

находите вы утешенье своё и лекарство.

Где ваше стремленье, где вечная с родиной связь,

когда, невзирая на павших, бежите вы мимо,

когда, Иудеей торгуя, меняете вы, торопясь,

на дюны приморские стены Иерусалима?

Ваш тлеющий угль одинокая искра огня

напрасно старается снова раздуть для пожара.

Бредёте, как старцы, ногами едва семеня,

и уши не слышат призывные звуки шофара[32].

У вас не дубы, а кусты полевые растут.

Под своды небес не взлетает ваш дух приземлённый.

И новый стоит истукан под названием труд

в рабочем картузе у вас вместо царской короны.

Из мест обитания ваших Гора[33] не видна.

Мечту подстрелили у вас, будто птицу в полёте.

И правда к вам в дверь не войдёт, ибо правда одна,

и ей не пристало ютиться и зябнуть в болоте.

Тускнеют у вас золотистые нити канвы,

которою бархат священных завес отторочен.

И в гордости вашей бездумно отбросили вы

сокровище древнее в пыль придорожных обочин.

И если в отстроенном заново доме у вас

погаснет свеча, что отцы зажигали упрямо,

что миру покажете, братья? Фальшивый алмаз

из лавки старьёвщика, найденный там среди хлама?

Тогда разметут вас опять по просторам Земли

искать в ней осколки разбитых скрижалей Синая

за то, что под спудом чужого добра погребли

вы правду свою, ей цены настоящей не зная!

Закончив чтение, Ицхак поднял голову и посмотрел на Йосефа так, словно видел его впервые:

– Я был уверен, что ты – сионист. А ты оплакиваешь наследие галута[34], от которого надо избавиться, если мы хотим из старой глины вылепить новый народ, создать современное общество. Нам надо отбросить всё, что напоминает изгнание, всё, что говорит о нашей печальной участи народа-изгоя. Именно в таком духе мы воспитываем молодёжь. Она презирает то, за что цеплялся вечный скиталец, гонимый еврей, а ты это воспеваешь. Короче, Йосеф, я тебя уважаю и как поэта ценю, но такие стихи печатать не стану. Ну сам посмотри, что ты пишешь: «Иудеей торгуя, меняете вы, торопясь, на дюны приморские скалы Иерусалима». Или вот: «И новый стоит истукан под названием труд в рабочем картузе у вас вместо царской короны». Откуда такое презрение к тем, кто строит эту страну?

– Я говорю не о рабочих, а о том, что идол социализма заменил вам наследие предков, вытеснил национальную идею. Что мы здесь построим, какое общество, если прервётся коллективная народная память, если два тысячелетия между началом изгнания и Базельским конгрессом[35] выпадут из сознания молодых? Что вы хотите создать, какой новый народ? Без прошлого, без истории? Тель-Авив строится, а Иерусалим? Забыт и заброшен?

Ицхак покачал головой:

– Я думал, что Ури Цви Гринберг[36] у нас один, а их, оказывается, двое. Это уже много. Остынь. Ты недавно в стране, не всё понимаешь. Идеализм у тебя, романтика в голове. У вас, поэтов, всё просто, а мы здесь фундамент закладываем. Царство Давида, – он усмехнулся, – до него как до звёзд: световые годы. Да, ты прав, мечты у нас мало, потому что мечтать нам некогда. Если бы мы только этим занимались – здесь бы ничего не было вообще.

– Если так будет продолжаться, то через поколение молодёжь станет спрашивать отцов, какой был смысл в создании еврейского государства, – не уступал Йосеф. – Не зная истории нашей борьбы и страданий в рассеянии, не понимая, в чём заключался ужас изгнания, а самое главное, не умея обосновать наше право на эту землю, молодые перестанут понимать, зачем они здесь. Знаешь, я и сам перестану скоро понимать, что здесь происходит. Только ревизионисты могут внятно сказать, каковы наши цели. А от вас не дождёшься.

– Ревизионисты – это еврейские фашисты, Йосеф! – повысив голос, строго сказал Ицхак. – Неужели тебе близки фашистские взгляды?! Впрочем, такие стихи, – он потряс зажатым в руке листком, – наводят на мысль. Но я-то знаю, кто тебя настраивает. Видел статьи твоей Джуди. По сравнению с ней Жаботинский – голубь.

Йосеф встал со стула. Он хотел ответить, поставить Ицхака на место, но внезапно понял, что это бессмысленно. Уже у двери завлит окликнул его. Йосеф обернулся. Ицхак протягивал ему газету:

– Возьми свежий номер. Может, поумнеешь немного.

С газетой в руке Йосеф вышел на улицу. Жаркий тель-авивский день начинался, и уже в десять утра солнце палило неимоверно. Нужно было куда-то себя девать, Джуди работала дома, и Йосеф не хотел ей мешать. Он пошёл в кафе «Арарат» на улице Бен-Йегуда. Вообще-то кафе называлось «Эдельсон», но поэту Аврааму Шлёнскому это название не понравилось, и он придумал «Арарат». Под этим именем заведение было известно всей тель-авивской богеме, и завсегдатаи шутили, что «Арарат» – это аббревиатура ивритских слов «ани́ роце́ рак тэй – я хочу только чай». Такая шутка говорила о более чем скромном материальном положении, но Йосеф имел возможность угощать обедневших литераторов и таким образом заводить связи. Он ещё не знал, что конфликт с редакцией одной из самых важных газет ишува приведёт к далеко идущим последствиям и что не только Шлёнский и тель-авивские писатели, а совсем другие люди будут в числе его друзей и знакомых.