Тайны села Никольского

Мы переезжаем на село

– Ну-с, кавалер, с чем пожаловал?

Доктор Белов в белом халате и такой же шапочке сидел на белом стуле и легонько барабанил пальцами по белому столу. В его кабинете все было белым, пугающе-холодным и блестящим: стены и потолок, дверь, в которую мы с мамой вошли, шторы и ширма, отгораживающая кушетку, сверкающие никелем инструменты в белом поддоне, круглое зеркальце с дыркой посередине, закрепленное на лбу доктора. Только волосы на пальцах, барабанивших по столу, всклокоченные брови и усы были рыжими.

За меня ответила мама:

– Кашель, гланды, частые ангины и простуды, бронхиты…

Доктор оценивающе оглядел меня, словно прикидывал, где во мне может поместиться все то, что наговорила мама.

– Что ж, посмотрим.

Был день, но доктор включил лампу. Мои глаза полоснул яркий зайчик от зеркала на его голове. Доктор придавил мой высунутый язык плоской холодной ложкой.

– Скажи: «аааа»!

Я заорал что-то среднее между «а», «о» и «ы».

– Горластый, однако, – отметил доктор.

Он снова внимательно оглядел меня, соображая, должно быть, откуда во мне, при всех моих болячках, такая горластость, и помял холодными пальцами горло.

– М-да, миндалины увеличены. Надо попить кальций (ох уж этот солено-кислый кальций!), рыбий жир (сколько можно пичкать меня этой гадостью, пузырьки с которой я прячу так, чтобы их не нашла мама!), а пока сделаем продувание.

Он вставил мне в нос резиновую трубку.

– Что тебе больше нравится сказать: пароход или паровоз?

– Самолет! – прогундосил я с трубкой в носу.

– Подойдет, – согласился доктор. – Ну, говори!

Я сказал. В это самое время доктор фукнул большой резиновой грушей, в мою голову ворвался вихрь, ударил в уши и нос, голова загудела, я поперхнулся и закашлялся, на глазах выступили слезы.

– Эх-хе… – вздохнул доктор, причмокнув губами. – Городское дитя…

Он протянул маме выписанный рецепт.

– А вообще, я вот что скажу, мамаша. Лучше всего, что я выписал, просто деревня. Чистый воздух, парное молоко, свежая зелень…

По дороге домой мама молчала. Вероятно, сосредоточилась на своих мыслях. Я даже знал на каких. Дело в том, что разговор о переезде в деревню у нас в семье шел давно. Его заводил папа, не любивший город и к тому же не ладивший с городским начальством. В качестве самого основательного довода он приводил странную поговорку, дошедшую, наверное, из глубины древнеримских времен: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме».

Но маму, похоже, вполне устраивали вторые роли, даже не в Риме. В городе ей легче управляться с хозяйством, которое охватывало меня, папу, уборку квартиры и приготовление пищи. В деревне к этому добавлялось многое другое – такое, чего мама полностью не представляла. И вдруг эта рекомендация доктора Белова!

Вечером у родителей состоялся совет, на котором хорошенько взвешивались все «за» и «против». Мои миндалины и предрасположенность к ангине оказались весомее. Было принято решение перебираться в деревню. Ее место и название было уже определено: папу, ветеринарного врача, давно звали работать на конном заводе в селе Никольском.

Мы переехали туда в разгар весны. Орали на ветлах грачи, лед на пруду посинел и напитался водой, у берегов появились полой[1].

Для жилья нам отвели небольшой кирпичный особняк на краю обширного парка, за которым лежал пруд. В особняке, как нам сказали, до революции находилась людская и кухня господского дома. Богатый помещик-коннозаводчик Молоствов – были, оказывается, и такие, имевшие целый конный завод! – не любил, вероятно, кухонных запахов, и кухню построили в стороне. Сам господский дом зачем-то разрушили, от него осталась лишь громадная куча битого кирпича.

Затащенные в дом, расставленные вещи и тепло протопленных печей заглушили гулкое стылое эхо, разносившееся в пустом особняке, и мы зажили на новом месте.

С нашим житьем в бывшей барской кухне связано несколько загадочных историй, о которых, пожалуй, стоит рассказать.

Поющие ужи

Пришло тепло – весна брала свое. Снег сошел, обнажилась выложенная кирпичом дорожка, густо заросшая с боков сиренью и жасмином, ведущая от нас к развалинам помещичьего дома, по которой когда-то бегали поварята, доставлявшие к столу приготовленные с пылу с жару кушанья. На пруду остался лишь островок обтаявшего льда, его током воды поднесло к водосливу мельничной плотины. Показалась молодая нежная травка, раскрылись одуванчики, на березе возле своего домика заливался, прихлопывая крылышками, черный блестящий, отливающий зеленым скворец. Знакомясь с окрестностями, я все дальше забирался в глубь парка.

Однажды, когда я на ходу постругивал палочку, вдруг увидел перед собой в траве черное, глянцевое на солнце, извивающееся тело. Змея! Я чуть не наступил на нее! На какое-то мгновение страх сковал меня. А потом я бросился бежать и с ужасом почувствовал, что ноги не слушаются. Они стали тяжелыми, будто на них навесили пудовые гири, я с усилием отдирал их от земли, тащил за собой, мне казалось, что я никак не могу убежать от страшного места, что змея, как я это слышал от кого-то, может покатиться за мной колесом и вцепиться… Никогда не испытывал я такого страха! Мне приходилось видеть змей лишь на картинках да в бродячем зверинце. Там был толстый пятнистый ленивый питон, лежавший маслянистыми кольцами в прозрачном ящике. Он был за стеклом, совершенно не страшен, а тут…

– Может, это был уж? – спросила мама, когда я примчался домой. – Откуда бы здесь взяться гадюке? Было ли у него на голове желтое, вроде шапочки-наушницы?

Но где уж мне было отыскивать в траве, разглядывать змеиную голову?!

Мама оказалась права. Это был, конечно, уж. Выяснилось, что великое множество ужей жило в развалинах господского дома. Они грелись на битых кирпичах, переползали через них, утягивались в пустоты руин. Развалины находились неподалеку от нашего дома, не далее как в сотне метров. Я вскоре привык к соседству ужей и не боялся их. Вместе с мальчишками я даже поймал одного. Мы пустили его в пруд и смотрели, как ловко он поплыл, извиваясь, выставив торчком желтоухую головку.

Как-то под вечер мы пошли в нашу баню. Мама вымыла меня, помогла одеться, посадила в предбаннике отпыхнуть и вместе с тетей Таней, пожилой женщиной, приходившей из села помогать ей по хозяйству, отправилась мыться сама.

Я сидел, слегка одуревший после жаркой бани, и смотрел через приоткрытую дверь на улицу. В парке было сумеречно, еще более густые потемки стояли в предбаннике. За толстой плотной дверью бани тихонько погромыхивали шайками, плескалась вода. Вдруг я услышал свист. Негромкий и короткий нежный свист. Казалось, он исходил откуда-то снизу, из-под пола. Я прислушался. Спустя время свист повторился. Теперь уж точно он доносился из-под бани. Через несколько минут – снова. Что такое, кто там насвистывает?

Женщины оделись и вышли в предбанник.

– Это ужаки, – сказала тетя Таня как о самом обычном. – Они завсегда тут под баней жили. Здесь им тепло и сыро, самое то, что надо, вот они и поют.

Я не раз и потом заходил вечерами в предбанник нетопленой, пахнущей остывшим дымком бани и, затаившись, слушал. Случалось, что все оттуда же, из-под пола, доносился знакомый тихий свист. Что же все-таки это было?

Больше нигде и никогда я ничего подобного не слышал. Ставши взрослым, я пытался найти подтверждение теть-Таниных слов в книгах, однако ни в одной из них о пении ужей не было ни слова.

Но ведь я слышал, отчетливо слышал этот свист! И так запомнил, что и теперь могу воспроизвести этот звук.

Сосун

Сразу же после приезда мы купили корову: надо же было выполнять предписание доктора Белова относительно парного молока. Да и вообще, разве житье в деревне без коровы?

Папа сходил, осмотрел ее, не больна ли она, и остался доволен: корова была бодра и здорова. Хозяева сказали, что она еще молода, вторым телком, что и подтверждалось кольцами на ее рогах.

Корову привела тетя Таня, появившаяся у нас несколько раньше. Мы встретили их хлебом-солью. Шумно сопя, корова потянулась к посоленному ломтю и слизнула его длинным шершавым языком. После этого тетя Таня отвела ее в хлев, начертила мелом на притолоке двери крест и что-то пошептала на пороге, чтобы корова прижилась и не вздумала убегать к старым хозяевам. Но, похоже, корова и не помышляла об этом. Новоселье пришлось ей по душе. Она сразу сунулась в ясли и принялась хрумкать сеном. Поскольку это произошло в последний день марта, корове дали не самое оригинальное, но вполне оправданное имя – Марта.

У нас в доме появились молоко, сметана, творог, масло, простокваша. Все это давала толстобокая, белая в черных пятнах – или черная в белых? – с добрыми лиловатыми глазами и слюнявым клеенчатым носом, наша кормилица Марта. Теплое парное молоко с шипением оседало в доенке, пахнущая хорошо высушенными травами пена сохла на губах – могло ли с таким молоком сравниться магазинное, которое мама раньше покупала на литры в городе!

Когда в лугах зазеленела трава, Марту стали выпускать в стадо. Она возвращалась под вечер, покачивая круглыми боками, с полным выменем, едва умещавшимся между ног. Тетя Таня брала доенку, немножко воды, вазелин и шла доить. Из хлева доносились звонкие удары тугих струй молока, бивших в белую жесть ведра.

Но вот с коровой стали происходить какие-то странные вещи. Она не хотела отдавать молоко, переступала, задевая копытами подойник, хлестала тетю Таню хвостом.

– Это сглазу, – определила тетя Таня.

Марту осмотрел папа, но никаких признаков какой-либо болезни не нашел. А она продолжала упираться и задерживать распиравшее вымя молоко. Однако спустя час-другой вымя заметно пустело, корова успокаивалась и позволяла выдоить оставшееся молоко. В чем дело, куда оно исчезало?

Тетя Таня привела из села старушку знахарку. Старушка принесла заговоренной воды и уголек. Она с уголька сбрызнула водой Марту, походила вокруг нее, что-то шепча. Меня тетя Таня выставила во двор. После снятия сглаза старушка ушла, пообещав, что все наладится. Но и на следующий день, и в другие дни Марта вела себя все так же, не отдавала удой.

К нам приехал погостить на новом месте дед. Ему в Никольском очень понравилось. Мы вместе гуляли по парку, ходили на пруд, заглядывали на мельницу, где шумели жернова, стоял мучной туман, а на мохнатых от мучной пыли балках гурчали сотни голубей.

Узнав о загадочном поведении коровы, дед решил понаблюдать за ней, когда она вернется из стада. Я навязался тоже подежурить в засаде.

– Только тихо! – предупредил дед. – Иначе вся наша затея насмарку!

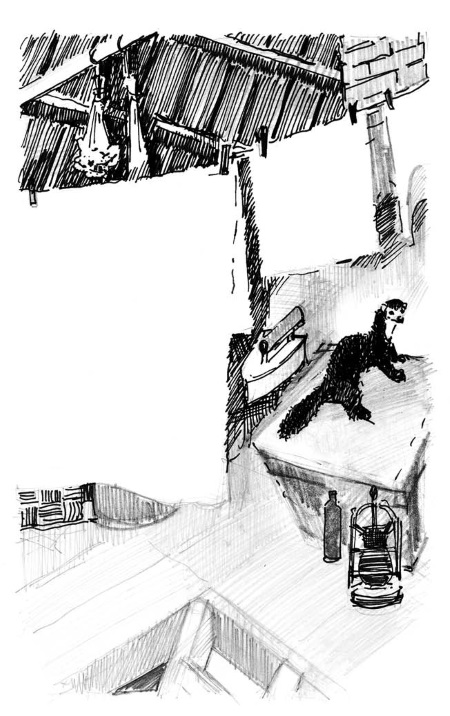

Перед возвращением Марты мы забрались на потолок хлева, на сеновал, сгребли остатки сена и раздвинули потолочные доски.

Вернулась Марта, вошла с подойником тетя Таня. Мы наблюдали сверху. Корова опять принялась отхлестываться хвостом, топталась, постукивая копытами по полу. Тетя Таня ушла ни с чем. А Марта все беспокоилась, помыкивала, будто у нее отняли теленка. Когда сгустились сумерки, из-под досок щелястого пола выполз уж. Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше. Уж обвил ногу, поднялся к вымени и припал к сосцу. Корова успокоилась, поглядывала назад. А уж наливался молоком и толстел. Он раздулся, как пожарная кишка, в которую под напором дали воду. Тут дед спрыгнул вниз – испуганный уж отвалился, шмякнулся на пол, но, раздутый, быстро удрать не мог. Дед ударил его вилами – на стены хлева брызнуло молоко. Уж был добит на улице и повешен на жердь левады[2]. Из него еще покапывало смешанное с кровью молоко.

Все, кто был дома, высыпали на улицу.

– Я-то думала, кто сглазил, – подперев кулачком подбородок, покачивала головой тетя Таня. – А это, оказывается, сосун… Я слышала, говорили люди, что бывает такое, но ни разу не видывала… Надо же…

«Сглаз» у Марты прошел, больше она не капризничала и, как всегда, отдавала молоко.

Много лет спустя мне в книжках попадались упоминания о подобных случаях, но авторы всегда ставили их под сомнение и считали это досужим вымыслом. По-видимому, один из таких «вымышленных» ужей и повадился навещать нашу Марту.

Громышка

Если в жилом деревенском доме нет кошки, он становится домом для мышей. Появились они и у нас в кладовке. И тетя Таня принесла взятого у кого-то на селе котенка – совсем еще маленького, в голубовато-серой взъерошенной шерстке, с голубенькими младенчески наивными глазками и розовым носиком.

– Надоть было, как приехали, прежде всего пустить в дом кошку, – упрекнула нас тетя Таня. – Потому как она в доме хозяйка. А во двор – петуха, он должон там генеральствовать.

Но где нам, горожанам, было сразу взять на новоселье петуха и кошку?

– Ну и ну, гроза мышей! – усмехнулся пришедший с работы папа, когда котенок, топыря плохо слушающиеся лапки, боком ткнулся в его ногу и стал перебираться через башмак.

– Так и назовем! – подхватила мама. – «Гроза мышей»! Сокращенно – «Громышка»!

Громышка исправно пила парное Мартино молоко и быстро прибавляла в росте. Скоро она стала пушистой, ловкой, игручей кошечкой с быстрыми проказливыми глазами. Она без устали гоняла по полу пустые катушки от ниток и охотилась за всем, что двигалось: за ногами людей, за веником и половой тряпкой, за бившимися об оконное стекло мухами…

Подрастающая Громышка шкодила и вредила куда больше, чем мыши, – на ее счету уже были две разбитые тарелки и горшок с молоком, в узком горле которого отстаивались сливки. Больше всего она полюбила творог. Не дожидаясь, когда ее угостят, она прыгала на подвешенный марлевый мешочек, в котором отцеживался от сыворотки, стекал творог, разрывала его и либо выпускала содержимое на пол, либо ела прямо там, повиснув на мешке.

Наконец она поймала свою первую мышь. Хвастаясь добычей, Громышка показывала ее всем по очереди, отпускала и снова ловила, играла с нею. Видеть такое было не очень приятно, но ведь и ругать за это было нельзя. И мама выставила ее вместе с мышью за дверь.

Шаловливая, ловкая и подвижная, Громышка вскоре извела в доме всех мышей. И в сенях, и в чулане теперь никто продукты не портил. Тогда Громышка принялась охотиться в прилегающей к дому округе, ее добычей стали лесные мыши и полевки. А однажды она принесла красивую птичку с оранжево-огненными перышками в хвосте – горихвостку. Пару этих доверчивых птичек мы часто видели на дорожках нашего палисадника. Папа надел перчатки, чтобы кошка не оцарапала руки, и задал ей жесткую трепку. И кошка поняла: этих трогать нельзя. Она даже отворачивалась от базаривших в сирени воробьев. Но зато как-то вечером притащила другой трофей. В густых сумерках мы не сразу разглядели, что она волочет с улицы: то ли обрывок веревки, то ли кусок резиновой трубки. Громышка заволокла добычу через порог в кухню, и мы увидели, что это – уж. Задушенный уж. Пришлось снова преподать ей урок: и на таких охотиться тоже нельзя!

Тогда Громышка принесла через несколько дней такое, чего никто из нас ни до этого, ни после никогда не держал в руках, – летучую мышь!

– Боже мой! – разглядев в темноте добычу, воскликнула мама. – Вы только посмотрите, что она притащила! Страшилище какое!

Слава богу, летучая мышь была жива, лишь слегка помята. Так, благодаря кошке, мы познакомились с этим таинственным сумеречным созданием с кожистыми крыльями, тельцем в рыжеватой шерстке, с цепкими лапками и ушастой приплюснутой мордочкой с блестящими черными глазками. Папа подкинул ее – и мышь, расправив крылья, беззвучно исчезла во тьме.

А Громышку лишь пожурили, наказывать не стали, полагая, что все равно ей вряд ли удастся еще раз заполучить такую добычу. Но как она уловчилась схватить на лету эту мышь? Вероятно, дело обстояло так. Перед домом у нас был разбит цветник, где мы порой засиживались, сумерничая, до темноты. Вечером раскрывались душистые табаки, сильнее пахли резеда и левкои. На запах цветов слеталась мошкара, привлекавшая в свою очередь насекомоядных летучих мышей. Они беззвучно, как тени, метались в воздухе, ныряли к цветам, будто стригли их своими быстрыми крыльями. Здесь-то, по-видимому, и ухитрилась сцапать низко проносившуюся мышь затаившаяся на клумбе кошка.

Громышка была очень самостоятельна, не боялась собак и подолгу гуляла «сама по себе»: ее можно было встретить в самых отдаленных углах парка. Она, как собачонка, ходила с мамой в сельскую лавку, к папе на работу. Даже зимой, когда мы ходили в гости к знакомым, жившим на хуторе за прудом, она сопровождала нас и дожидалась там на крыльце. Мы шли гуськом через пруд по узкой тропке, лед от мороза гулко лопался, звук широко раскатывался к берегам. Кошка останавливалась, прислушивалась к гулу под ногами, нервно подергивала хвостом и снова бежала за нами. В лунном призрачном свете ее голубовато-дымчатая шерстка становилась почти незаметной, видна была лишь скользившая по снегу тень.

Громышка также оказалась непосредственной участницей двух странных происшествий, случившихся в нашем доме, бывшей барской кухне.

Шальное пианино

Самые большие хлопоты при переезде вызвало наше старое громоздкое пианино. Четверо дюжих грузчиков на веревках через плечо протащили его в гостиную и поставили в простенок. Место выбиралось так, чтобы было не слишком жарко и не холодно, иначе инструмент мог рассохнуться или «простудиться».

На пианино играла мама. Когда мне хотелось послушать музыку, я уговаривал ее поиграть, тащил из кухни. Вытирая о фартук руки, она шла в гостиную, садилась на вертящуюся табуретку, открывала крышку. Больше всего я любил романс Глинки «Жаворонок». Наверное, потому, что совсем рядом можно было услышать настоящих жаворонков, стоило лишь пересечь парк, выйти из его тенистой прохлады в жаркое поле, над которым в зыбком мареве лились нескончаемые трели невидимых птичек. Прижавшись ухом к прохладной лакированной стенке пианино, я слушал, как где-то в его глубине рождалась знакомая мелодия:

Между небом и землей

Песня раздается,

Неисходною струей

Громче, громче льется.

Не видать певца полей,

Где поет так громко

Над подруженькой своей

Жаворонок звонкий…

Чаще всего маме было некогда. Тогда я сам открывал пианино и одним пальцем барабанил «Чижика-пыжика» или «Собачий вальс». Ничего другого я подбирать не умел. Закрыть тяжелую скользкую крышку было куда сложнее: я с трудом доставал до нее. Однажды она сорвалась и прихлопнула мне пальцы. Хорошего в этом, как вы понимаете, было мало. Поэтому пианино частенько оставалось открытым, за что я получал от мамы нахлобучку, потому что слоновая кость клавиш на солнце желтела, клавиатура пылилась.

Но вот с некоторых пор повышенный интерес к пианино стала проявлять Громышка. Как только мама садилась играть, тут же появлялась кошка. У нее было своеобразное отношение к музыке: она ее нюхала. Громышка старательно принюхивалась к щелям у нижней съемной стенки, к отверстиям педалей. Если инструмент оставался открытым, она вспрыгивала на клавиатуру и, поджимая лапки, прохаживалась по клавишам, наигрывая, быть может, какую-то свою «кошачью польку». Кошка сразу выдавала меня, не сумевшего закрыть пианино, и нам обоим влетало: кошку сталкивали на пол, а я получал очередной нагоняй.

Однажды ночью нас разбудили звуки пианино.

– Ты опять не закрыл крышку? – принялась отчитывать меня мама. – А этой дурехе не спится, музицирует по ночам…

Мама прошаркала шлепанцами в гостиную и в сердцах закрыла крышку.

Спустя несколько ночей пианино заиграло снова.

– Ну сколько раз тебе можно говорить одно и то же?! – рассердилась мама. – Опять ночь изломана, вставать приходится.

– Да, но Громышка спит у меня в ногах, – пробормотал спросонья папа. – Странно…

– Что тут странного? Значит, наигралась и улеглась. Не может же оно играть само!

Прошло какое-то количество дней, а вернее, ночей, и нас опять разбудило пианино.

– Когда же это, в конце концов, кончится?! – возмутилась мама. – Ты что, нарочно, что ли, это делаешь? Безобразие просто!

– Да не играл я! Даже не подходил к нему!

Теперь встал папа.

– Ты знаешь, – вернулся он из гостиной, – какие-то удивительные вещи происходят в нашем доме. Крышка закрыта… Да и кошка спит у меня… А пианино бренчит… Чудеса!

– Как… закрыта? – села на кровати мама. – Что же, оно само по себе, что ли, играет?!

– Не знаю, в чем дело, но это именно так!

– Зажги свет! Мне даже как-то страшно, – взволновалась мама. – Как дальше жить в таком доме?

– Не волнуйся, надо завтра хорошенько осмотреть его, – успокоил папа. – Не бывает же, в самом деле, чудес на свете!

Мы долго не могли уснуть. Потом меня все-таки сморил сон. А родители, похоже, так и не уснули.

Папа пришел с работы пораньше и сразу принялся за осмотр пианино. Мы с мамой тоже подключились. Но больше всех, пожалуй, суматошилась Громышка. Она путалась под ногами и старалась всех опередить. Папа открыл верхнюю крышку пианино. Стало видно часть массивной металлической рамы с натянутыми на нее струнами. Это я видел и раньше: рама как рама, струны как струны. Ничего особенного.

Вынули съемную стенку внизу. Открылась нижняя часть рамы. Те же струны. Все, как всегда. В чем же дело?

– Ну, ты-то что лезешь? До чего же любопытная! Не мешай! – отпихнул папа Громышку.

Он стал шерудить линейкой за рамой, и тут из дальнего угла прыснули две мыши. Круглые рыжеватые мышки с короткими хвостиками. Полевки – определил папа. Громышка метнулась за обеими – и не поймала ни одной.

В углу за рамой обнаружилось круглое, похожее на птичье гнездо, свитое из редких травинок, обрывков бумаги и материи. В него были вплетены мелкие клочки красивого ярко-зеленого сукна. Таким сукном были обиты деревянные молоточки, ударявшие по струнам при нажатии на клавиши. И загадка пианино раскрылась: утеплявшие свое гнездо полевки обгрызали молоточки, оттягивали их, отпускали – и они касались струн.

В задней стенке пианино оказалась небольшая щель. Видно, грузчики где-то неосторожно задели за косяк двери, и стенка отошла. Через эту щель и проникли в сухое, теплое и безопасное нутро инструмента забежавшие из парка мыши. Правда, здесь временами было шумно. Но кто знает, может быть, среди мышей тоже встречаются любители музыки?

Папа заделал щель, и пианино больше никогда само по себе не играло.

История с чердаком

Самым интересным местом в доме был чердак. Чего там только не было! Ржавая керосинка с закопченным слюдяным окошечком, худые валенки, кипа пожелтевших старых газет, несколько дореволюционных журналов «красивой жизни» «Дворцы и усадьбы», дырявый таз, ломаные табуретки и стулья… Я находил все новые и новые вещи. Но попасть туда можно было только с мамой, когда она развешивала там стираное белье. В остальное время вход на чердак плотно закрывала тяжелая западня[3], справиться с которой мне было не под силу. Впрочем, когда сохло белье на веревках, западня оставалась открытой: на сквозняке оно быстрее высыхало. Забираться одному мне на чердак запрещалось, но разве можно утерпеть, когда он открыт?!

На чердаке царил таинственный полумрак. Из полукруглого слухового окна тянуло запахами парка, листвы стоявшей неподалеку плакучей березы. От сохнущего белья пахло морозным ветерком. Пригибаясь под простынями, стараясь не касаться мохнатых от пыли балок, я обследовал чердак, пока мама не улавливала мои шаги над головой. Она выходила в сени, откуда слышнее было шебуршание на чердаке, и кричала:

– Ты опять туда забрался?! Сейчас же слезай, иначе закрою тебя там! Будешь сидеть до вечера!

Меня это, в общем, устраивало, но лучше все-таки было слезть.

Чердак манил и Громышку. Где-то там тоже водились мыши. Кошка не раз спускалась по лестнице с мышкой в зубах. По-видимому, на чердаке охотились и другие кошки, жившие в доме до нас, – в западне был даже вырезан уголок, чтобы кошки могли попасть туда при закрытой крышке.

Но вот на чердаке стали происходить какие-то странные вещи. Громышка стала забираться в свой лаз с большой опаской и оглядкой, что-то высматривала на чердаке прежде, чем в вырезе западни исчезал ее пушистый хвост. Спустя некоторое время наверху слышалась какая-то беготня, пофыркивание кошки, что-то падало на мягкий чердачный пол… Из лаза выскакивала Громышка и, кое-как пересчитав ступеньки, шмякалась на пол. Она была страшно возбуждена и взволнована! Шерсть на ней стояла дыбом, хвост топорщился, как ламповый ёрш. Выгнув спину, она вышагивала «на цыпочках» боком и таращилась наверх, в черную дыру кошачьего лаза.

– Батюшки! Эким ты кандибобером ходишь! – удивлялась мама. – А расфуфырилась-то! Что там, наверху, происходит?

Она поднималась по лестнице, приподнимала крышку, заглядывала на чердак. Никого. Тишина.

– М-да… – неопределенное протянул папа, узнав о необычном поведении Громышки. – Может, какая-нибудь птица залетела в слуховое окно? Ворона, например. Или сыч – он тут как-то в сумерки на крыше возле трубы насвистывал. Во всяком случае, за кошкой надо бы понаблюдать…

Загадка чердака открылась после воробьиной ночи. Весь день перед этим томила духота, небо клубилось свинцово-черными тучами, в нем что-то созревало и никак не могло созреть. В обреченном ожидании застыли деревья и пруд, отразивший полные скрытого гнева тучи.

Все разрешилось ночью. Мы проснулись от звона стекла с размаху закрывшейся форточки. Яростные порывы ветра сотрясали окна, беспрестанно полыхали молнии. Гроза приближалась, будто подкатывалась на громыхучих колесах. Бешеные шквалы ветра гнули деревья, трепали кусты, гнали пыль. Железная крыша грохотала, словно по ней бегали в кованых сапогах. При всплесках молний вывернутая листва деревьев казалась белой, видны были мечущиеся, ослепленные вспышками птицы.

Как нужен был дождь! Хороший, сильный дождь, умеряющий буйство ночной сухой бури. Его редкие крупные капли, как пули, защелкали было в окна, но тут же иссякли.

Он пролился лишь перед рассветом. Свист ветра сменился ровным шумом мощного ливня. Буря притихла, стали слышны журчание и бульканье воды, плеск потока из трубы, переполнившего бочку.

Утро встало тихое, усталое от пережитого разгула непогоды. На дорожке парка, усыпанной сбитыми сучьями и зелеными ветками, я нашел мертвого, разбившегося сослепу воробья. Воробьиная ночь…

У нас бурей завернуло железную крышу, протек потолок и угол дома. Папа пошел на строй-двор за кровельщиком.

В полдень пришел кровельщик Дронов, невысокий человек с серыми закрученными усами, в армейской фуражке, выгоревшей на солнце и потемневшей от пота. Ростом он был невелик, зато огромными были его инструменты: из ящика торчали громадные ножницы и такой же большой, головастый деревянный молоток.

Я упросил маму разрешить мне залезть на чердак вместе с кровельщиком – «под его ответственность», как она сказала. На чердаке стало непривычно светло от завернувшейся крыши.

– Вот, малый, учись, – разложил Дронов свои инструменты, – наше дело возвышенное, мы завсегда наверху работаем. Что в доме главное? Крыша! Если крыша худая, дому конец. Любой дом сгниет.

– Молоток-то какой большой!

– Этот? Молоток – он железный. А это киянка. Деревянный.

Кровельщик надел на правую руку огромные ножницы и стал похож на краба с тяжелой боевой клешней. Гримасничая от усилий, что-то подрезал, взял киянку и принялся бить ею, распрямлять гнутые жестяные листы. Поднялся неимоверный грохот. И тут в дальнем темном углу чердака что-то зашевелилось. Небольшой меховой зверек, тонкий и гибкий, как пружина, быстро пробежал по пыльной балке, перескочил к слуховому окну, прыгнул с крыши на березу, меховым ручейком стек по ее наклонному стволу на землю и исчез в кустах.

– От чудеса! – воскликнул Дронов. – Ты видал, малый?

– А кто это? Крыса, что ли?

– Какая крыса? Куница. Уж я-то знаю, потому как охотник!

Забыв про киянку, он сидел в дыре крыши и удивленно покачивал головой.

– Ну и ну! Сколько за ней по лесу исходишь, пока найдешь, а тут, гляди, сама в дом пришла! Ну дела!

Так вот с кем, оказывается, конфликтовала наша Громышка, забираясь на чердак!

Чтобы успокоиться, наверное, Дронов достал кисет, свернул «козью ножку» и закурил. Ветерок растянул над крышей едкий дымок махорки.

Под вечер кровельщик закончил ремонт крыши. Заодно он вставил в слуховое окно застекленную раму – от непрошеных квартирантов.

Соловьиное гнездышко

Деревья опушились молодой листвой, набухли цветом кисти черемухи, и парк загремел соловьями. Один из них пел совсем рядом, за нашим цветником.

– Какое чудо! – восторгалась мама. – Серенькая, невзрачная птичка – и такой голосище! Зря я упиралась: ей-богу, из-за одного этого стоило переехать в деревню!

Соловьи неистовствовали не только ночами, но и днем. Когда только они успевали отдыхать от своего пения?!

– Знатоки уверяют, что в песне наиболее искусных соловьев насчитывается до сорока колен, и все они имеют свои названия… А что мы знаем? – с укором себе сказал папа. – Надо бы пригласить Пал Палыча: он когда-то держал соловьев…

Агроном Пал Палыч жил в своем доме на селе, далеко от парка, пения там было почти не слышно. Он с радостью принял приглашение прийти послушать концерт. Все вместе мы сумерничали на скамейке в цветнике.

– Ах, шельма, что же он вытворяет! – то и дело восклицал Пал Палыч. – Каким «раскатом» рассыпался! А это вот «кукушкин перелет»… «Клыканье» – слышите?.. А какую «лешеву дудку» выдал!.. «Гусачок»… Опять заклыкал… А теперь – «пульканье»…

Пал Палыч называл различные коленца соловьиной песни, а они все следовали одно за другим, то повторяясь, то звуча впервые, и казалось, что не будет им конца, не хватит названий у бывшего охотника соловьиного пения, агронома Пал Палыча…

– Что ж, вас можно только поздравить: такого певца заимели по соседству! – стал прощаться Пал Палыч. – Вы разрешите, я еще как-нибудь к вам загляну? Уж больно хорош ваш сосед. Карузо! Они ведь все разные, молодые у стариков учатся…

Мне захотелось поближе поглядеть на певца. Я осторожно стал подходить на его голос, подкрался и увидел наконец небольшую буроватосерую птичку. Так вот он какой, соловей! Он сидел на ветке сирени и продолжал петь. Его тонкий клювик был широко раскрыт, раздувшееся горлышко клокотало от звонких щелчков. Казалось, на меня он не обращал никакого внимания. Я сделал к нему еще один шаг – и выпугнул вдруг другую птичку. Точно такую же, как та, что пела на ветке. Певец тут же смолк. В том месте, откуда вылетела соловьиха, я увидел гнездо. Маленькое, свитое из травинок, волос и шерсти. Я не заметил бы его, если бы не вспорхнувшая птичка. Оно располагалось в кустике над самой землей, мне сверху видны были лежавшие в нем четыре зеленовато-глинистых яичка. Я уже знал, что притрагиваться к ним ни в коем случае нельзя, иначе соловьиха может отказаться от них, бросит высиживать. А вдруг она не вернется, напуганная моим внезапным появлением? Но что теперь можно было сделать? Оставалось только поскорее уйти…

Осторожно пятясь, стараясь не делать резких движений, я потихоньку выбрался из зарослей. Пение вскоре возобновилось. А вернулась ли в гнездо самочка?

Пару дней спустя я решил проведать гнездышко. То и дело останавливаясь, я подобрался к нему как только мог тихо. Оно было занято. Соловьиха продолжала сидеть, лишь настороженно посматривала на меня большим черным глазом. Продолжал насвистывать и щелкать, рассыпать свои трели и соловей. Подходить ближе было рискованно. Мне хотелось, чтобы птички поверили мне, перестали меня опасаться. Застыв на месте, не шевелясь, я стоял так долго, что у меня заныли ноги. И так же бесшумно ушел.

Я стал наведываться к соловьиному гнездышку каждый день. И каждый раз подходил к нему чуточку ближе, надолго замирая рядом. Это было как дежурство. В парке иногда встречались бродячие коты, сюда могла заглянуть наша Громышка. Правда, после взбучки за погубленную горихвостку она вроде бы не заглядывалась на птичек, но кто знает, как бы она поступила, наткнувшись на такую доступную добычу? Гнездо ведь находилось так близко от земли! Пока я стоял у гнезда «на часах», ему ничто не грозило. Да и соловьи уже привыкли ко мне так, что однажды я даже погладил самочку по спинке, – она лишь глубже втянула голову в плечи и вжалась в гнездо. Соловей же продолжал заливаться как ни в чем не бывало. Вот когда я наслушался его песен! На целый год!

– Куда ты исчезаешь после завтрака? Ты убредаешь так далеко, что я не могу докричаться тебя! – упрекнула меня мама. – Играй возле дома!

Я, конечно, отлично слышал, когда она кликала меня, но не мог же я ей отозваться, находясь у гнезда! «Дежурство» стало моей тайной, в которую я не хотел посвящать никого. Даже маму. Казалось, это могло как-то навредить соловьям.

В одно июньское утро соловьихи на месте не оказалось. На земле, в пробившейся травке, валялись тонкие, невесомые обломки яичной скорлупы. Значит, вывелись птенцы! Да, они лежали на донышке, плотно прижавшись, сплетясь окомелками[4] крылышек и тонкими шейками. Какими же они были беспомощно-жалкими! И страшными: головастые, голые, в синеватой кожице, с выпученными огромными темными глазами, прикрытыми полупрозрачной пленкой. Но как они помещались в своей скорлупе? Птенчики были куда больше знакомых мне яичек. Пожалуй, никому на свете не удалось бы сейчас затолкать только что вылупившихся птенцов в их прежнее тесное жилище.

Прилетел кто-то из родителей, сел на край гнезда. Птенцы замотали головками, открыли безобразно широкие, розовато светившиеся глотки. Родитель склонился, положил что-то, как в воронку, в одну из глоток и улетел. Вскоре появился другой, и все повторилось.

Соловей, занятый кормлением, пел все реже и понемногу. А потом и вовсе замолчал.

Птенцы быстро росли, покрывались серыми перышками. Они уже не вызывали жалостливо-брезгливого чувства. Большеглазые птенчики бойко выглядывали из гнезда, радостно встречали прилетавших с кормом родителей, вылезали на край.

А потом гнездо, с которым было связано столько событий в жизни соловьиной семейки, опустело. Знакомые птицы, к которым я так привык, в него не возвращались. Я хотел было взять гнездышко на память, но передумал: а вдруг оно понадобится соловьям на будущую весну? Ведь теперь их вместо пары стало целых шесть! И, если понадобится, чинить старое-то, наверное, полегче, чем строить новое…

Муравьиное масло

Кроме работы на конном заводе у папы были участки в окрестных деревнях. Он часто ездил туда верхом, в тарантасе или на дрожках. Если он ехал в экипаже, мне иногда удавалось упросить его взять меня. Он даже давал мне поправить лошадью. О, это было замечательно! Я держал настоящие, хорошо пахнущие кожей, ременные вожжи. Самая настоящая, большая лошадь слушалась меня. Достаточно было чуть пришлепнуть вожжой по ее крупу, и она тут же пускалась рысью, легко несла черный тарантас по мягкой грунтовой дороге. Путь лежал сосновым бором, мимо толстых узластых сосен, мимо полян, пестревших цветущими травами.

– Давай нарвем маме букетик, – предлагал папа.

Я соскакивал с подножки тарантаса, бежал на поляну, окунался в ее сухой пахучий зной. Щекоча голые коленки и руки, из-под моих сандалий сыпались дождем кузнечики, с треском поднимались, косо летели над землей и падали в жаркую траву крупные кобылки с красивыми голубыми и красноватыми крыльями. Среди цветов жундели мухи и пчелы. Я стряхивал тяжелых, полусонных шмелей, рвал разомлевшие от зноя липкие гвоздички-смолянки, ромашки и колокольчики, пахнущие медом кашки, сиреневатые скабиозы-короставники… Мама любила цветы, в нашем палисаднике каких только не было цветов, но лесной букетик отличался особой прелестью и нисколько не проигрывал пышным садовым георгинам и гладиолусам.

В бору было много муравейников. В них кипела жизнь неисчислимого множества глянцевито блестевших на солнце больших рыжих лесных муравьев. Ни один из них не сидел на месте – управляемые какой-то невидимой таинственной силой, все они были в движении: одни тащили и перебирали на куче веточки, другие ворочали белые, похожие на рис, муравьиные яйца, третьи исчезали в недрах кучи, чтобы подменить тех, что беспрестанно лезли из других ходов… Тысячи муравьев сновали по расходившимся от кучи тропкам, бежали один за другим и встречь друг другу, сталкивались, ощупывали друг дружку усиками и продолжали деловито семенить по утоптанным дорожкам. В кучу можно было сунуть былинку – возмущенные муравьи тут же облепляли ее и опрыскивали «спиртом», приятно-кисловатым на вкус. Однако задерживаться возле муравейника было рискованно: муравьи лезли на сандалии, забирались в носки и чкалили ноги так, будто к коже прикладывали только что потушенную спичку.

Однажды я заметил лежавший на муравейнике комок чего-то кремовато-белого, похожего на сливочное масло. К нему прилипли мелкие соринки, он был испещрен следами муравьиных ножек. Что это такое? Муравьиная куча была большой, до ее вершины, где лежал комок, было не дотянуться. Я спросил у отца: что бы это могло быть? Он подъехал поближе, посмотрел, не слезая с тарантаса.

– Муравьиное масло, – сказал папа, нисколько не удивившись.

И я решил, что ничего особенного в этом нет. Масло так масло. Мало ли чего я тогда не знал.

Больше я никогда с таким явлением не сталкивался и подзабыл этот случай.

Прошло много лет. Мне в жизни повезло: еще студентом я познакомился и на долгие годы подружился с замечательным человеком и превосходным русским писателем Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. В долгой, изобиловавшей крутыми поворотами и потрясениями жизни ему довелось быть моряком и фронтовым санитаром на Первой мировой войне, летать на первых русских тяжелых бомбардировщиках «Илья Муромец», участвовать во многих арктических экспедициях, путешествовать и охотиться в тундре и на Памире, в Сибири и на Кавказе, в Беловежской Пуще и на Каспии… Всего не перечислить!

Иван Сергеевич великолепно знал и очень любил русскую природу. Вспоминая эпизоды своих путешествий и охотничьих странствий, он частенько брал после таких бесед диктофон – потеряв под старость зрение, писать он уже не мог – и надиктовывал рассказ для очередной своей книги. Мы говорили о встречах со зверями и птицами, об их повадках. Как-то упомянули муравьиных львов, личинки которых сидят на дне вырытых ямок с сыпучими краями, а пробегавшие мимо муравьи осыпаются в ямку и становятся жертвами хищных личинок.

– А не случалось ли вам находить муравьиное масло? – спросил Иван Сергеевич.

И я сразу вспомнил то, что когда-то видел в детстве.

– Удивительно, что мы с вами сталкивались с этим при очень похожих обстоятельствах, – сказал Иван Сергеевич, выслушав меня. – Я тоже видел такое масло при поездке с моим отцом. Только у нас тогда оказалась при себе кружка, в которую мы его положили. Однако оно вскоре растаяло, превратясь в бесцветную, припахивающую муравьиным спиртом жидкость. Как по-вашему, что все-таки это могло быть? Ничего подобного я больше никогда не находил.

После этого разговора Иван Сергеевич надиктовал рассказ о муравьях и муравьином масле.

А я принялся листать книги, чтобы найти объяснение. Прочитал все что мог о муравьях, но нигде ничего не нашел. Может быть, кто-нибудь знает, что же все-таки представляет собой эта штука, муравьиное масло?