Глава I Не каждому известны подробности

На перевале

В октябре девяносто первого Антон Павлович, вроде бы ни с чего, а просто так – от избытка чувств, признается Суворину: «Мне ужасно хочется писать, как в Богимове, то есть от утра до вечера и во сне». Следует после этих слов Чехова поставить nota bene (хорошо заметь): подобного интимного признания Алексей Сергеевич удостоился не случайно. На протяжении всего 1891 года Чехов и Суворин были близки друг другу, словно единое целое. Все особенности, тонкости, сложности писательского ремесла приятели выкладывают в переписке и доверительных беседах без утайки, начистоту. Всё как в пору, предшествующую поездке на Сахалин, когда Суворин решительно, используя свой авторитет в театральном мире Петербурга, продвигал на Александринскую сцену чеховского «Иванова», отредактированного автором по настоянию Алексея Сергеевича, а Чехов без устали хлопотал в Москве насчет постановки в Малом театре пьесы Суворина «Татьяна Репина». Всё у них на полном доверии.

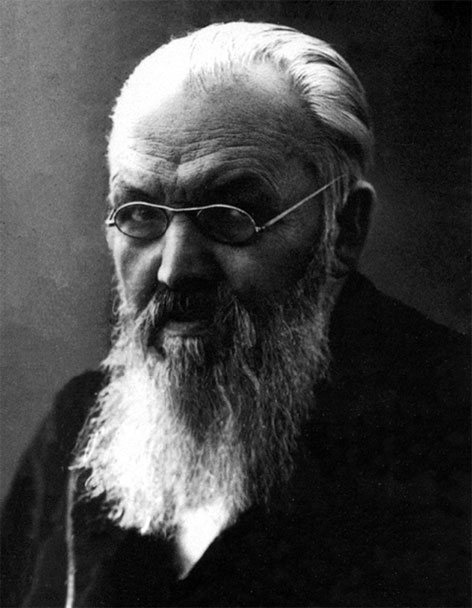

Чехов за письменным столом. Думает. Не позирует – именно думает. Это его естественное состояние. Плоды его размышлений и чувствований известны. Антону Павловичу 30 лет. Вот-вот будет 31 год. Он вернулся из поездки на Сахалин. Декабрь 1890 года. Его жизнь достигла определенной высоты – он на перевале.

В канун 1891 года Антон Павлович сообщает Суворину, что приступил к повести: «Приеду я в Петербург, вероятно, 8 января. Буду у Вас писать, а если не буду, то уеду. Так как в феврале у меня не будет ни гроша, то мне нужно торопиться кончить повесть, которую я начал. В повести есть кое-что такое, о чем мне надлежит поговорить с Вами и попросить совета». Приехав в Петербург, стремился исполнять своё намерение насчет повести, но работа над только что начатой «Дуэлью» шла «с превеликим трудом». Его поездка на каторжный Сахалин стала общественным событием первой величины и в доме Суворина, где он остановился, Чехова одолевали посетители. Ежедневные обеды с разговорами о поездке, деловые свидания и письма в официальные учреждения в пользу сахалинских каторжников забирали почти всё время. Вернувшись в Москву, он информирует загоревшегося новой повестью Суворина (в Петербурге они сговорились печатать «Дуэль» в «Новом времени»): «Уже пишу… Когда приедете в Москву, повесть будет кончена…» Через несколько дней уведомляет конфидента: «Я пишу, пишу… Признаться, боялся, что сахалинская поездка отучила меня писать, теперь же вижу, что ничего. Написал я много».

Антон Павлович Чехов и Алексей Сергеевич Суворин. Январь 1889 года. Снимок сделан в день успешной премьеры пьесы Чехова “Иванов” в императорском Александримском театре.

Замысел «Дуэли» расширялся и углублялся, вводились новые персонажи. Повесть приобретала необычные для Чехова жанровые черты: «Пишу пространно, а ля Ясинский. Всё гладко, ровно, длиннот почти нет, но знаете, что очень скверно? В моей повести нет движения, и это меня пугает». О повести они доверительно рассуждали в совместной поездке по Европе. 17 апреля из Ниццы Чехов сообщает родным: «Я пишу помаленьку, хотя писать в дороге очень трудно». Повесть, очень напоминающая структурой своей роман, автором по времени и месту рождения отнесена к богимовскому лету. Об этом и говорит Антон Павлович Суворину, признаваясь в том, что писал там «от утра до вечера и во сне». Речь шла о «Дуэли».

На выходе из богимовской страды, где «на отдыхе» писал он вперемешку ещё и научно-публицистический «Остров Сахалин», в осенней Москве Чехов приступает к рассказу «Жена», предназначенному для сборника в помощь голодающим. Вскоре работа застопорилась – недоставало живых красок, личных впечатлений. Пока готовился к поездке в Нижегородскую губернию, он, не желая терять богимовского куража, с горячностью, творческим воодушевлением принялся творить художественную реплику нравственного толка с не найденным до поры названием: то ли просто «Рассказ», то ли столь же расплывчатое «Обыватели». «Оба названия подойдут», – без всякой уверенности в справедливости этого умозаключения писал Чехов редактору еженедельника «Север» Владимиру Тихонову. Название в свой час явилось – «Попрыгунья». Публикация повести в двух первых номерах «Севера» за 1892 год вызвала острую реакцию. В персонажах «Попрыгуньи» пожелали себя узнать друзья и близкие знакомые писателя. Прототипом художника Рябовского все считали Исаака Ильича Левитана, в бритом актере на даче Дымовых почему-то «опознал» себя премьер Малого театра Александр Павлович Ленский, женщина в годах – Софья Петровна Кувшинникова поспешила заявить московской общественности, что Попрыгунья, двадцатилетняя Оля Дымова – это она, хотя Чехов, если кого и хотел задеть, уколоть, с кем, не сдержав досады, рассчитался публично за измену и предательство, так то была – в ту пору двадцатилетняя «адская красавица» Лика Мизинова.

Сказанное Чеховым вскользь «ужасно хочется писать» было сущей правдой – хотелось писать и писалось! Редактору «Северного вестника» Альбову он сообщает 30 сентября: «У меня почти готова для Вас маленькая повесть, набросана, но не переписана начисто» («Рассказ неизвестного человека»); в работе путевые записки «Остров Сахалин», в октябре-ноябре им писалась повесть на злобу дня «Жена».

Осенью 1891 года крестьяне нескольких центральных и поволжских губерний вследствие неурожая голодали. Чехов решительным образом включился в работу по организации помощи голодающим. Он один из деятельных создателей писательского сборника «В помощь голодающим», в котором участвовали Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, Г. И. Успенский, А. Н. Плещеев, Н. К. Михайловский, Н. Н. Златовратский. Издателем выступали «Русские ведомости» во главе с Василием Михайловичем Соболевским. Чехов действовал на издательском направлении в тесной связи с Сувориным, координируя усилия двух влиятельнейших деятелей русской прессы. Соболевский, муж миллионерши Варвары Алексеевны Морозовой, взял на себя расходы по изданию сборника. Несомненно, не обошлось без участия Чехова, пользовавшегося авторитетом у этой семейной пары. Алексей Сергеевич Суворин, не желая отставать на поприще благотворительности от москвичей, и, ревнуя Чехова к Соболевскому с Морозовой, предложил свой способ умножения капитала, предназначенного для помощи голодающим.

Чтобы не вступать в прямые отношения с Соболевским, а тем паче с В. А. Морозовой, Суворин в качестве посредника останавливается на Чехове. Растолковывает ему свое предложение, которое в изложении Антона Павловича весьма привлекательно.

«7 октября. Малая Дмитровка, д. Фирганг.

Многоуважаемый Василий Михайлович!

Я получил письмо от А. С. Суворина. Отправился к нему. Свое предложение он формулировал словесно так: «Желательно, чтобы в «Сборнике в пользу голодающих» приняли участие не одни только сотрудники газет и журналов, но также редакции, которые располагают гораздо большими средствами, чем их сотрудники. В этом отношении почин редакции «Русских ведомостей», принимающей на себя все хлопоты и весь риск по изданию, служит хорошим примером, которому так или иначе, не могут не последовать другие редакции. Участие же редакций в «Сборнике» должно выразиться только материально и в более серьезной форме, чем печатание объявлений, рецензий о «Сборнике» и т. п… Если, не считая «Русских ведомостей», которые уже приняли на себя львиную долю участия в «Сборнике», «Новое время», «Русская мысль», «Новости», «Вестник Европы» и прочие напечатают у себя до выхода «Сборника» весь его литературный материал и заплатят двойной гонорар, который пойдет в пользу голодающих, то сбор увеличится minimum на 3 тысячи. Я говорю minimum, потому что если примерно на каждый лист «Сборника» редакции заплатят 400–500 р., то это может дать около 10 тысяч, что же касается того соображения, что рассказы, напечатанные предварительно в газетах и журналах, не будут уже представлять интереса для писателей «Сборника», то мой опыт расходится с этими соображениями вполне».

Для Суворина в его манере ведения “Нового времени характерен плюрализм – несходство взглядов на явления общественной жизни его, редактора, хозяина газеты, и сотрудников-журналистов, выступавших зачастую с иными взглядами. Как запомнилось современникам, зачастую это были резко консервативные взгляды. Суворин несомненно испытывал благотворное влияние Чехова. Слова одобрения Суворинских “Маленьких писем”-передовиц на злобу дня согревали сердце старого газетчика. Алексей Сергеевич обожал Антона Павловича, тосковал без него.

Чеховский сборник «В сумерках», составленный из рассказов публиковавшихся в газетах и журналах был встречен читателями с большой заинтересованностью, переиздан, удостоен Пушкинской премии. Только что вышли вторым изданием «Пестрые рассказы». Чеховский опыт издания сборников стал общепринятой нормой.

Насколько был велик в общественных кругах авторитет Чехова, говорит то, что сотрудничать и дружить с ним считали за честь как клан Суворина, так и влиятельнейший тандем Соболевский-Морозова. Василий Михайлович Соболевский редактор-издатель “Русских Ведомостей” вел газету, опираясь на финансовую поддержку жены, известной меценатки Варвары Алексеевны Морозовой Чехов для них, надо сказать, персона грата. Он, Антон Павлович, добавлял весу всякой почтенной компании. Милая обаятельность, толерантность, внимание, интерес к разным взглядам – он всегда выше кланово-партийных дрязг.

13 октября Антон Павлович, вполне довольный собой, сообщил Суворину, что был в «Русских ведомостях» и «Русские ведомости» были у него, что предложения хозяина «Нового времени» приняты с увлечением и доброжелательством, что Соболевского тронуло не столько выгодное предложение. сколько желание участвовать в общем деле помощи голодающим. «Разговаривая со мной и между собой, – писал Чехов, – они называли Вас не Сувориным, а Алексеем Сергеевичем, говорили о Вашей всегдашней искренности, доброте, отзывчивости и проч., а такое чистое отношение к Вам и Вашему делегату произвело на меня такое впечатление, что я три дня подряд виделся с ними, говорил, завтракал и проч.».

Это прочее содержало рассказ Варвары Алексеевны Морозовой о встрече с министром внутренних дел И. Н. Дурново по поводу участия общественности в помощи крестьянам голодающих губерний. Министр отказал Морозовой, заявив категорически, что собирать и распоряжаться пожертвованиями могут только епархиальные начальники и Красный Крест.

Предположительно, я так думаю, рассказ “Жена” Чехов написал не без влияния, разумеется косвенного, Варвары Алексеевны Морозовой В то время, как в высших сферах власти выясняли кому можно – кому нельзя помогать голодающим, Морозова на деле осуществляла эту помощь – в голодающих губерниях занята была устройством бесплатных школьных столовых. Так же поступает героиня рассказа “Жена” – не рассуждает, а помогает.

Вопрос о том кто и как имеет или не имеет право помогать, как дело обстоит на местах, задел Чехова за живое. Он много думает на тему возникшей в обществе острой дискуссии.

Его размышления, нравственная позиция, оценка реальной расстановки сил в противоречивом отношении общества к голоду отразились в повести «Жена». Название повести заключает в себе зерно полемики. На взгляд писателя Чехова: в таком деле, как помощь голодающим, женщина выходит на первый план, потому что только отзывчивость женского сердца обеспечит неотложность помощи. В рассказе «Жена» это мнение получает образное, художественное толкование. Несомненно, пламенный поклонник литературного дарования Чехова Суворин принимает к сердцу точку зрения Антона Павловича.

В поездке Чехова и Суворина в Воронежскую губернию в феврале 1892 года с большой наглядностью открылась справедливость этой гуманной позиции. Они оба убедились, насколько эффективна работа помощи попавшим в беду крестьянам губернского дамского комитета Красного Креста, возглавляемого Евгенией Михайловной Куровской – женой воронежского губернатора. Суворин по возвращении в Петербург напишет в одном из своих знаменитых, популярных «Маленьких писем»:

«Женщины много делают в настоящее время и мне даже кажется, что они способнее мужчин помогать нужде и понять нужду. Они не задаются подобно мужчинам, разными политическими соображениями, не умствуют лукаво, не откладывают дела потому, что, мол, надо собрать точные справки. Тот «короткий ум», который приписывается женщинам, есть быстрый ум, прекрасно видящий вблизи, наблюдательный, горячий, деятельный. На помощь ему идет отзывчивое сердце. Там, где мужчина будет соображать препятствия и затруднения, где он будет медлить и отыскивать более справедливое и глубокое, по его мнению, решение вопроса, там женщина прямо берется за дело и исполняет его». Суворин, как видно из этого пассажа, движется в фарватере чеховского мироощущения, что делает ему честь.

В разгар кампании помощи голодающим Чехов в письме к брату Александру признается: «Те отличные отношения, какие у меня существуют с Сувориным, могли бы существовать и помимо моего сотрудничества в его газете».

Насколько согласно они мыслили и чувствовали, можно понять из сопоставления рассказа «Жена» с только что приведенным фрагментом суворинского «Маленького письма». Фабула рассказа Чехова состоит в том, что расчетливости, пунктуальному следованию букве закона при попытках оказать помощь голодающим со стороны мужа, состоятельного, многоопытного инженера Павла Андреевича, жена, Наталья Гавриловна, противопоставляет действенность женского ума, отзывчивость сердца.

Рассказ «Жена», безусловно, итог наблюдений и размышлений, плод чеховской ранней мудрости. Он в этом большом по объему рассказе, фактически повести, развернуто, обстоятельно, демонстрируя прекрасное знание российской действительности, показывает, как действовала в охваченном голодом уезде даровитая сердобольная русская женщина.

Знания о голоде у Антона Павловича в тот момент были заемные, почерпнутые из книг, журналов, газет. Повесть писалась трудно. Он признается Суворину насколько тяжело ему: «От утра до вечера я неприятно раздражен, чувствую, как будто кто по душе водит тупым ножом, а внешним образом это раздражение выражается тем, что я спешу пораньше ложиться спать и избегаю разговоров. Всё у меня не удается, глупо валится из рук. Начал я рассказ для «Сборника», написал половину и бросил».

Ему недостает жизненных впечатлений, конкретного знания предмета. Вспомнив, что некогда, в бабкинские годы выступавший в качестве претендента на руку и сердце сестры Маши поручик Евграф Петрович Егоров из артиллерийской бригады полковника Маевского, ныне где-то в Нижегородской губернии служит земским начальником и, наверное, под его патронажем находятся те самые голодающие деревни, которые так тревожат его совесть, Антон Павлович находит приблизительный адрес Егорова и обращается к нему с просьбой о встрече.

«5 октября, 1891 г.

Уважаемый Евграф Петрович!

Мне очень нужно Вас видеть. Если это письмо, которое я посылаю наудачу, Вы получите раньше 12 октября и если Вы продолжаете еще быть земским начальником, то не откажите телеграфировать мне возможно скорее, в какой день и в каком месте Нижегородской губернии я могу застать Вас.

Искренно Вас уважающий

А. Чехов.

12 октября я буду в Нижнем и в тот же день, если найду Ваш адрес, выеду к Вам».

Крестьянский двор в голодающей Нижегородской крестьянской губернии. Документальная фотография. Осень 1891 года.

Зримый образ голода в России. Уже съедена солома крыши дворов и сараев. Лошадки замерли в мертвенном покое…

Тогда, в начале октября, в Нижний Новгород он не поехал, как он написал Суворину, «по причинам, не зависящим от моей воли». В том послании А. С. Суворину причина объявлена: «Если увидите брата, то сообщите ему, что тетка умирает от чахотки. Дни сочтены. Славная была женщина. Святая». Племянник-врач не мог покинуть дом. Федосья Яковлевна Долженко – сестра его матери Евгении Яковлевны Чеховой доживала свой век в их семье.

«Если хотите ехать в голодные губернии, то давайте поедем вместе в январе. Тогда видней будет», – заканчивал он разговор с Сувориным.

И они вдвоем совершили в первых числах февраля 1892 года поездку в голодающую Воронежскую губернию.

Где горит, где голод, где горе людское, туда устремляется совестливый Антон Павлович. Дальние (вспомним поездку на каторжный «остров Сахалин») для него – близкие, и о тех, кто рядом, поблизости от него, печется он, как о родных.

Установив почтовую связь с Е. П. Егоровым, Чехов ведет дело благотворительной помощи по переписке. Реальное положение дел ему рисует Евграф Петрович, в которого он поверил, почувствовав родственную душу человека, сострадающего попавшим в беду крестьянам.

Крестьянский сход. Раздача помощи и субсидий. Нижегородская губерния, 1891 год.

Егоров писал ему: «А как нам людям, стоящим лицом к лицу с грозным настоящим положением, надоела вся эта масса вздорной болтовни о голоде». В газетах царила разноголосица, либеральная болтовня. «В большинстве корреспонденций полное отсутствие серьезности и большая доля сознательной и шальной недобросовестности. Выдергивание отдельных фактов и сообщения их в том или ином направлении. Один кричит – голода нет, другой – мужик пухнет; мужик пьянствует – мужику не до водки, мужик отказывается от предлагаемых ему работ, а тянет руку к казенному пайку, и ответ на это: мужик всегда, не разгибаючи спину, кормил государство, а следовательно он не может лениться… Все это они выкрикивают без знания дела».

Чехов после разговора с В. А. Морозовой, посвятившей его в свою масштабную, благотворительную акцию – устройство в сельской местности бесплатных школьных столовых – просит Евграфа Петровича написать насчет школьников и их кормления. В ответном письме Егоров сообщает: «Столовые для школьников мною открыты с декабря, средства пока я имею; если бы можно их увеличить значительно, то можно попробовать расширить их до народных столовых, это было бы святое дело».

Положение Чехова в октябре-ноябре девяносто первого года, что называется «хуже губернаторского». К имевшим место семейным бедам прибавилось то, что он надолго занедужил. Вести от Егорова в эти дни были для него чем-то вроде бальзама для души и сердца.

Все, что делает Егоров, приводит страждущего писателя в восхищение: «В Нижегородской губернии делается уже по мере сил то, что нужно. Еду туда в январе, а теперь изображаю из себя благотворительную даму, которая всем уже надоела. Сегодня на поле битвы послал 116 рублей. Вообще дела идут неплохо. Работает на месте очень хороший человек, и ничто ему не мешает, так как он земский начальник. Работает он в одном из самых глухих участков, где нет ни помещиков, ни докторов. Теперь занимаемся покупкою лошадей, которых крестьяне продают за гроши. Лошадей кормим, а весной возвратим их хозяевам… Адрес поля сражения такой: станция Богоявленное Нижегородской губернии, земскому начальнику Евграфу Петровичу Егорову».

Можно без преувеличения сказать, что вся злосчастная российская жизнь – поле сражения писателя Чехова. Он сочувствует всем, буквально всем попавшим в беду.

Таковы его рассказы и повести, также он отзывчив, заботлив, милосерден к окружающим его людям, к их болям, несчастьям, неустройству.

По свету бродит неприютный, не находящий работы по профессии музыкант Марианн Семашко, неразлучный, по слову Чехова, со своей «женой»-виолончелью. В доме Линтваревых на Луке, летом 1888 года Марианн Семашко услаждал слух Чеховых и хозяев имения басовитыми бархатистыми кантиленами, извлекаемыми из таинственного нутра божественного инструмента. Робкий, потерянный Семашко осенью 1891-го несколько раз появлялся в доме Фирганга на Малой Дмитровке с просьбой устроить его на работу в симфоническом оркестре в столицах или в провинции, в Харькове, например.

«Отчего так болит голова? От дурной погоды, что ли?» – сетует на своё недомогание Антон Павлович. Как тянущая печальную ноту виолончель жужжит расхаживающий по кабинету Марианн Семашко. Надо его устроить! Как?

В номерах «Славянского базара» позавчера от семи вечера до полуночи Антон никак не мог расстаться с Сувориным – обсуждали непотребства начальства.

– Какое великолепное вышло у вас «Маленькое письмо». Горячо и красиво написано, и мысли все до одной верные. Говорить теперь о лености, пьянстве крестьян и тому подобном так же странно и нетактично, как учить человека уму-разуму в то время, когда его рвет или он в тифе.

– Поистине не ведал, что говорил моему корреспонденту нижегородский губернатор Николай Михайлович Баранов, генерал-лейтенант, кстати сказать. «Крестьяне не идут на работу, крестьяне балуются. Раздача хлеба под круговую поруку мира приносит нравственный вред, который хуже самой голодовки». Нечего сказать, заговаривается от упоения властью генерал-губернатор. Пардон, губернатор генерал.

– Сытость, как и всякая сила, всегда содержит в себе некоторую долю наглости, и эта доля выражается прежде всего в том, что сытый учит голодного. Если во время серьезного горя бывает противно утешение, то как должна действовать мораль и какою глупою, оскорбительною должна казаться эта мораль. Суворин разворачивает «Новое время», вглядывается, сдвинув на нос очки, в газетные полосы.

– Всяк крестится, не всяк молится. Тож Баранов, креста на нем нет. Ишь, рисует как: «Смело и жадно бросаются мужики на ссуду, довольны тем, что им раздают хлеб и в ус себе не дуют, что на них лежит недоимка в 15 р. К осени вырастет до сорока». Бесстыжий! Догадался бы оставить вопрос недоимок на урожайные годы…

– По-ихнему, на ком 15 рублей недоимки, тот уж и пустельга, тому и пить нельзя, а вот помирать с голода можно. Сосчитали бы они сколько недоимки на государстве, на министрах, сколько должны предводители дворянства и архиереи, взятые вместе. Что должна гвардия! Про то только портные знают.

Дуэт. За роялем Георгий Линтрварев, выпускник Петербургской консерватории Партию виолончели исполняет Марианн Семашко. Гостиная в доме Линтваревых. Имение “Лука”. Лето 1888 года.

Посмеялись добродушно насчет портных, украшающих позументами мундиры кавалергардов, и разошлись за поздним временем. Однако привезенная Сувориным из Петербурга инфлуэнца прилипла к Антону Павловичу. Начались чих и слабость, преодолевая которую, он ходил в тоске из угла в угол, пока не сел за письменный стол с выхоженной решимостью.

«Многоуважаемый Петр Ильич!

У меня есть приятель, виолончелист, бывший ученик Московской консерватории, Марианн Семашко, великолепный человек. Я долго не решался беспокоить Вас, но сегодня решаюсь и прошу Вас великодушно простить меня. Мне жаль и досадно, что такой хороший работник, как Семашко, болтается без серьезного дела, да и просит он меня так жалобно, что нет сил устоять. Его хорошо знает Николай Дмитриевич Кашкин.

Я жив и здоров, пишу много, но печатаю мало. Скоро в «Новом времени» будет печататься моя длинная повесть «Дуэль», но Вы не читайте ее в газете. Я пришлю книжку, которая выйдет в начале декабря. «Сахалин» еще не готов.

Еще раз извиняюсь за беспокойство.

Искренно Вас уважающий и безгранично преданный… А. Чехов.»

“Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, – до такой степени обожаю его… Я давно уже таил в себе дерзкую мечту посвятить ему что-нибудь. Это посвящение, думал я, стало бы частичным, минимальным выражением той громадной критики, которую я, писака, составил о его великом таланте,” – писал Чехов брату Чайковского Модесту Ильичу. Также восторженно отзывался о прозе Чехова Чайковский.

Семашко был достаточно известен в музыкальных кругах. Он участвовал в концертах выпускников Московской консерватории, в том числе с С. В. Рахманиновым, А. Н. Скрябиным. По приглашению прославленного русского пианиста А. И. Зилоти Марианн Семашко выступал в его сольном концерте. Он был известен Чайковскому. Об этом можно судить по письму пианиста и дирижера, директора консерватории Василия Ильича Сафонова, который, сообщая о смерти профессора по классу виолончели В. Ф. Фитценгагена, писал: «С учеником его Семашко, я прошел сам для выпускного концерта 20 января концерт де Сверта. Семашко очень понравился в этот раз». Чайковский на обращение Антона Павловича ответил дружески, обещая принять в Семашко «сердечное участие». Он писал Чехову: «Из всего, что мне про него сказали и что я сам о нем помню, вывожу заключение, что г. Семашко может быть, благодаря своей хорошей технике, старательности и любви к делу, хорошим оркестровым музыкантом. Но, по совершенно непонятной причине, на предложение поступить в оркестр императорских театров – отвечал отказом». Прочитав эти строки, Антон Павлович остановился, как громом пораженный: «Что Семашко делает со мною?» Далее Петр Ильич сообщал: «Сегодня Семашко будет у меня и вопрос этот разъяснится». Так оно и вышло. По рекомендации Чайковского Марианн Семашко стал артистом оркестра московского Большого театра.

После известия о том, что со стороны министра внутренних дел Дурново последовал запрет на частную инициативу по сбору пожертвований, после горячего разговора с Сувориным об интервью Баранова с грубыми наветами в сторону голодающих крестьян у Чехова сдвинулось с мертвой точки писание повести «Жена».

«Я пошел к жене. Она сидела на кушетке, подперев голову обеими руками, и задумчиво, неподвижно глядела на огонь.

– Я уезжаю завтра утром, – сказал я.

Она молчала. Я прошелся по комнате, вздохнул и сказал:

– Natalie, когда вы просили меня уехать, то сказали: прощу вам всё, всё, всё… Значит, вы считаете меня виноватым перед вами. Прошу вас, хладнокровно и в коротких выражениях формулируйте мою вину перед вами.

– Я утомлена. После как-нибудь… – сказала жена.

– Какая вина? – продолжал я. – Что я сделал?

– Уходите, пожалуйста. Вы хотите есть меня до утра, но предупреждаю, я совсем ослабела и отвечать вам не могу. Вы дали мне слово уехать, я очень вам благодарна, и больше ничего мне не нужно.

Жена хотела, чтобы я ушел, но мне не легко было сделать это. Я ослабел и боялся своих больших, неуютных, опостылевших комнат.

– Какая вина? – сказала после долгого молчания, глядя на меня красными, блестящими от слез глазами.

Вы прекрасно образованы и воспитаны, очень честны, справедливы, с правилами, но всё это выходит у вас так, что куда бы вы не вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнет, что-то в высшей степени оскорбительное, унизительное.

У вас честный образ мыслей, и потому вы ненавидите весь мир. Вы ненавидите верующих, так как вера есть выражение неразвитости и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеалов; вы ненавидите стариков за отсталость и консерватизм, а молодых – за вольнодумство. Вам дороги интересы народа России, и потому вы ненавидите народ, так как в каждом подозреваете вора и грабителя. Вы всех ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почве законности, и потому вы постоянно судитесь с мужиками и соседями. У вас украли 20 кулей ржи, и из любви к порядку вы пожаловались на мужиков губернатору и всему начальству, а на здешнее начальство пожаловались в Петербург. Почва законности! – сказала жена и засмеялась. – На основании закона и в интересах нравственности вы не даете мне паспорта. Есть такая нравственность и такой закон, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности, в тоске, в постоянном страхе и получала бы за это стол и квартиру от человека, которого она не любит. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете брак и семейные основы, а из всего этого вышло то, что за всю жизнь вы не сделали ни единого доброго дела, все вас ненавидят, со всеми вы в ссоре и за эти семь лет, пока женаты, вы и семь месяцев не прожили с женой. У вас жены не было, а у меня не было мужа. С таким человеком, как вы, жить невозможно, нет сил. В первые годы мне с вами было страшно, а теперь стыдно…»

Наталья Гавриловна со страстью отстаивает в нравственном поединке с мужем справедливость. Мерило правды, справедливости в рассказе – отношение двух конфликтующих сторон к делу помощи голодающим. То, что повествование ведется от лица мужа, Павла Андреевича, дает автору шанс держаться полной, безусловной объективности. Чехов исподволь ведет читателя к осознанию нравственной победы Натальи Гавриловны, женского начала в сочувствии и деятельной помощи пострадавшим от голода. Из Петербурга Суворин взывает:

– Голубчик Антон Павлович, обещали, а не едете!

– Ну-с, маршрут мой таков. Прежде всего, свалю с шеи рассказ для «Сборника». Он встал было и теперь пошел в гору. Рассказ большой, листа в два, из породы скучных и трудных в исполнении, без начала и без конца, свалю и шут с ним. Затем поеду в губернию генерала Баранова, после чего приеду к вам. А в Зарайск, куда вы зовете меня, не хочется.

Я не умею зимой смотреть именья. Что под снегом или окружено голыми деревьями, того я упорно и предубежденно не понимаю. (Автор не в силах удержаться, чтобы не съязвить: мелиховское имение Чехов «приглядел» в феврале, когда оно утопало в снегу и «было окружено голыми деревьями».) Между тем,

ах, подруженьки, как скучно.

Круглый год жить взаперти

Из-за стен лишь любоваться

На широкие поля…

– Понимаю вас, Антон Павлович, еще как понимаю!

– Хорошо, что понимаете… Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с цейлонским мангустом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита – это не жизнь, а какой-то бардак и больше ничего.

– Полно вам, предстоит поездка в нижегородскую глушь, «Сборник» на полном ходу… Жена Павла Андреевича, судя по тому, что вы дали мне почитать, – интересная женщина, талант. Читал и видел выражение глаз Натальи Гавриловны, слышал ее трогающий душу голос, ощущал силу характера, восхищался ее чувством собственного достоинства, женской гордостью.

В начале октября у Чеховых в доме Фирганга несколько дней гостили Наталья Михайловна Линтварева и Александр Иванович Смагин, на которого у Антона Павловича была надежда, что полтавский помещик поспособствует московскому литератору в покупке хутора или имения, вблизи Сорочинцев, в гоголевских местах.

Наташа Линтварева входила в круг “антоновок”, обожательниц Антона Чехова. Шансов на взаимность у нее – ну никаких! Тем не менее, она его молчаливо, потаенно любила и в сердце ее не умирала надежда… А вдруг! Наталья Михайловна практически – хозяйка имения Лука, хотя и младшая в семье Линтваревых.

25 октября Чехов отправляет на Луку в Сумы Н. М. Линтваревой письмо, пессимистическое, ворчливое, но не лишенное видов на будущее. В нем, этом письме, масса важной информации.

«Уважаемая Наталья Михайловна, я не уехал в Нижний, как хотел, и сижу дома, пишу и читаю. Морозова была у министра, он категорически запретил частную инициативу и даже замахал на нее руками. Это как-то сразу повергло меня в апатию. А тут еще сплошное безденежье, чихание, масса работы, болезнь тетки, которая сегодня умерла. Неопределенность, неизвестность – одним словом, все собралось в кучу… Отъезд свой я отложил до 1 декабря. В декабре совсем переберусь куда-нибудь в провинцию и буду жить по-дачному. Поеду в Нижний, а оттуда куда глаза глядят».

Имение Лука, в котором в 1888–1889 годах Чеховы жили в летние месяцы.

“Живу я в усадьбе близ Сум, на высоком берегу реки Псла. Река широкая и глубокая… Вокруг в белых хатах живут хохлы. Народ все сытый, веселый, разговорчивый, остроумный… Помещики-хозяева, у которых я обитаю, люди хорошие, – писал Н. А. Лейкину Чехов.

Последняя строка выдает мрачное настроение Антона Павловича в разгар тяжелой осени 1891 года.

«Без Вас долго было скучно, а когда уехал персидский шах (Александр Иванович Смагин, облик которого сильно напоминал персидский тип лица, особенно толкали к этой ассоциации большие темные усы), стало еще скучнее. Я приказал никого не принимать и сижу в своей комнате, как бугай в камышах – никого не вижу и меня никто не видит».

Друг и дальняя родня Линтваревых помещик Александр Иванович Смагин. Оказавшись на Луке, Чеховы непременно совершали вояж к Смагиным. Полагаясь на Александра Ивановича, Чехов всю осень девяносто первого года жил надеждой и ожиданием, что на полтавщине ему будет подыскано для покупки подходящее имение. Увы, Смагин с задачей этой не справился.

– Когда же наконец Вы купите мне имение? Я чахну в Москве, – огорченный, раздраженный восклицает Антон Павлович.

Чеховский бугай это вовсе не бык-производитель, пугающий своим ревом, а водоплавающая птица, издающая громкие протяжные гулкие стоны. Летом 1889 года в пойме Псла вблизи имения Линтваревых этот невидимый бугай (таково местное название таинственной птицы, производящей эффект громоподобного соловья) поразил воображение писателя. «Бугай кричит», – отмечает Антон Павлович в перечне сумских впечатлений весны 89-го года. За то, что бугай малороссийская птица, и не что иное, говорит строка из письма А. С. Суворину: «Соловьи, бугаи, кукушки и прочие пернатые твари кричат без умолку день и ночь…» Чехов всем сердцем привязался к красотам Псла, к этому Эдему, где намерен в скором времени поселиться. А пока он непрерывно кашляет, потеет, сильно нервничает… и, превозмогая слабость пишет.

Как-то, в эту пору брат Миша подал ему надушенную визитную карточку и записочку: «Прошу принять… По делу. Е. Ш».

– Елена Шаврова? По делу? Увы! Миша, передай, что принять не могу – болен. Будь вежлив при этом.

Неведомо как с ней говорил Михаил Павлович, но ее огорчение было столь велико, что тут же она начертала исполненную горькой обиды записку и в слезах уехала. Наутро нарочный доставил ей послание Антона Павловича.

«Уважаемая Елена Михайловна, я принимаю всех начинающих, продолжающих и кончающих авторов – это мое правило, а Ваш визит я почтил за великую честь для себя. Даже если бы не так, если бы я почему-либо не желал Вашего посещения, то и тогда бы я все-таки принял Вас, так как пользовался у Вашей семьи самым широким гостеприимством. Я Вас не принял и тотчас попросил брата объяснить Вам причины.

Принять Вас было физически невозможно, и это должен был объяснить вам брат, и Вы обязаны были как порядочный и доброжелательный человек понять это, но Вы обиделись. Ну и бог с Вами.

Из Ваших рассказов я сохраняю следующие: 1) «Мертвые люди», 2) «В цирке», 3) «In vino» 4) «Каштанка», 5) «Михаил Иванович», 6) «Нервы», 7) «Маленькая барышня», 8) «Без маски», 9) «Ошибка».

Но неужели до сих пор Вы написали только 15 рассказов? Этак к 50 годам не научитесь писать.

Напишите еще 20 рассказов и пришлите. Я все прочту с удовольствием, а для Вас экзерциции необходимы. Преданный А. Чехов».

Антон Павлович по отношению к своей литературной ученице в меру строг, заботлив, слегка насмешлив. Юные годы Елены к этому подталкивают.

“Мои рассказы, – вспоминала Елена Михайловна, – он посылал в “Новое время” и другие газеты и журналы. Нередко сам читал корректуру и трогательно заботился обо мне и моих интересах. Если какой-нибудь уже набранный рассказ долго не появлялся в печати, Антон Павлович писал старику Суворину, напоминал ему, что “автор беспокоится”.

Добродушная ирония и наставнические устремления вполне понятны. Его подопечной нет еще и восемнадцати! Она им сильно увлечена – он ей симпатизирует. И только. Всё в рамках хорошего тона. Однако ее развитие – физическое, нравственное, духовное – опережает время. Это ему невдомёк.

Болезнь угнетает Чехова, но он как всегда деятелен – собирает и отсылает Евграфу Егорову пожертвования в пользу голодающих. В уединении читает и размышляет.

Итогами своих размышлений делится с конфидентом – Сувориным: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжки, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Всё, что делает и говорит Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов – всё это хорошо, умно, естественно и трогательно; всё же, что думает и делает Наполеон – это не естественно, не умно, надуто и ничтожно по значению. Когда я буду жить в провинции (о чем я мечтаю теперь день и ночь), то буду медициной заниматься и романы читать».

Лев Николаевич однажды побывал в губернской психиатрической больнице доктора Яковенко в селе Мещерском Сцена, запечатленная на этой фотографии весьма характерна: ее по справедливости следует назвать “Хождение графа Толстого в народ”.

Следующее наблюдение за течением времени в прямой связи с прогрессом науки и техники заставляет еще больше полюбить Чехова, восхититься его способностью видеть существо прогресса, ценить прогресс должным образом.

«Если б я был около князя Андрея, то я бы его вылечил. Странно читать, что рана князя, богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах. Какая паршивая тогда была медицина! Толстой, пока писал свой толстый роман, невольно должен был пропитаться насквозь ненавистью к медицине». И это предположение, представьте себе, очень скоро проявится в реальной жизни. При этом Чехов все так же будет апологетом большого прогресса медицины в девятнадцатом веке, а Лев Николаевич проявит ту самую ненависть к медицине, о которой писал, читая осенью девяносто первого, «Войну и мир» Чехов.

Антон Павлович замечает в одном из писем того времени, когда он «ловил холеру за хвост», что Толстой по-прежнему именует нас, врачей, «мерзавцами», а между тем, по словам Чехова «врачи и вообще культурные люди делают чудеса… в доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах, какие совершаются у нас на глазах… запятая начинает терять свою силу». «Запятая» – холерный эмбрион. Для Чехова забота о ближних и дальних всегда на первом плане. О себе он думает в последнюю очередь.

Два чеховских письма – от 7 и 9 ноября. Как они красноречивы!

А. И. Смагину. 7 XII. 91

«У меня кашель, насморк, голова болит, ломит спину; принял касторки и сижу теперь в «Славянском базаре» у Суворина, у которого инфлуэнца… Я заразился от него».

Будучи больным, он отправляется лечить приехавшего в Москву Суворина – долг дружбы, дело чести для врача, давшего клятву Гиппократа.

А. И. Урусову. 9 XII. 91

«Уважаемый Александр Иванович, я не забыл об обещании, а я очень болен. У меня жар, озноб, слабость, всего разломало – и в тот четверг, когда мне следовало быть у Вас, я лежал у себя в спальне… Я только что вернулся от Суворина, к которому ездил затем, чтобы лечить его… Я забыл правило: «врачу, излечися сам». И меня назад привезли в карете, и начинает голова болеть. Я всё боюсь, как бы инфлуэнствующий Суворин не заболел воспалением легких». Между тем болезнь легких у самого Чехова развивается крещендо.

15 ноября он отмечает: «Я сильно кашляю и совершенно отупел, так что не умею писать даже писем». 18-го того же месяца: «Я продолжаю тупеть, дуреть, равнодушеть, чахнуть и кашлять и уже начинаю подумывать, что мое здоровье не вернется к прежнему своему состоянию. Впрочем, все от бога. Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению. Лечиться я не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя не позволю».

Итак, он подозревает туберкулезный процесс, но профессионального медицинского заключения допустить не желает. Этой позиции будет придерживаться еще весьма долго.

По-прежнему заботится о здоровье Суворина, рекомендует ему то, что, кажется, хотя бы понемногу начинает помогать ему. А что с ним самим?

«Целый месяц мотала меня лютая инфлуэнца. Ударила сначала в голову и в ноги, так что я слег в постель, а потом ударила в легкие, так что я кашлял неистово и стал худ, как копченая стерлядь. Просто беда! Решено: вон из Москвы! Даю Маше полномочия. Пусть купит какую-нибудь конуру на лоне природы. А. И. Смагин уже сватает какой-то хутор».

Боже, какие упования возлагал он на Александра Ивановича Смагина!

Еще 21 ноября он получил от него пакет и письмо насчет имений. Без промедления послал ответ. Семья (важнее того он сам!) согласна на вариант № 3 – имение в Малых Сорочинцах на Псле. Цена подходящая – всего 5 тысяч рублей. В душе пожар – его снедает вовсе не праздное любопытство. «Ах, как бы Вы обязали меня, – пишет он Смагину – если бы прислали нам хотя какое-нибудь подобие плана усадьбы. Берег, луг, сад, отношение сада к берегу и берега к дому и проч. Наш ли берег? Если наш, то это было бы удивительно!»

Принято решение: в Малые Сорочинцы командировать Марию Павловну для осмотра имения. «Мария Павловна у нас главная», – замечает глава семьи, Антон Павлович.

Намерения самые решительные: «Мы привезем с собой целую библиотеку, музыкальный инструмент, мангуса, кашель, волчий аппетит к хохляцкой колбасе…» Насколько всё серьезно, как ему необходима такая перемена места и образа жизни! «Ну-с, Маша выезжает, сопровождаемая моим благословением… У меня ужасно широкие планы!!!» Он убежден, что там и здоровье поправится, а в противном случае, «если покупка хутора почему-либо не удастся, то я по отношению к своему здоровью разыграю большого злодея. Мне кажется, что я рассохся, как старый шкаф, и что если в будущий сезон я буду жить в Москве и предаваться бумагомарательным излишествам, то Гиляровский прочтет прекрасное произведение, приветствуя вхождение мое в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни чихнуть, а только лежи и больше ничего. Уехать из Москвы мне необходимо».

Антон Павлович весь в хлопотах по покупке имения. Он сообщает поэту, редактору «Северного вестника» А. Н. Плещееву, гостившему некогда у Линтваревых на Луке: «Завтра еду в Петербург хлопотать насчет хутора: 1) возьму денег в книжном магазине Суворина и 2) у симпатичного нотариуса Иванова сочиню доверенность на имя А. И. Смагина, которого Вы знаете».

Мечты, мечты, где ваша сладость?

В канун нового 1892 года, от Маши из Миргородского уезда пришли две телеграммы, довольно неопределенные и неутешительные. Имение, которое со слов Смагина, так прельстило Антона Павловича, оказалось вот чем: местоположение красивое, сад хороший, но дом стар, тесен, требует большого ремонта, до ближайшей железнодорожной станции сорок верст. Маша, увидев все это, отказалась от покупки. Во второй телеграмме сестра сообщала, что ей приглянулся хутор Яценко – 56 десятин, чудный сад, река.

И вот печальный финал готовящейся сделки.

«А. И. Смагину. 4 января 1892 г. Петербург.

Я заказал нотариусу Иванову доверенность, и, вернувшись домой, нашел от сестры письмо такого содержания: хутор Яценко не продается… А я мечтал уже послать Вам во вторник доверенность и 5 тысяч. Как это печально! Ах, если б Вы знали, как неприятно это разочарование! Ну, куда я денусь летом? Что делать? Где искать? Не везет мне…»

В о время затянувшегося сидения в четырех стенах в октябре-ноябре девяносто первого года Чехов, помимо писательских забот, хлопот по приобретению имения, постоянно был занят сбором и отправкой благотворительных средств в помощь голодающим Нижегородской губернии. Посылая собранные рубли и гривенники, он вовсе не палил в белый свет, как в копейку: адресовал эту помощь в Нижегородский уезд, 5 участок земскому начальнику Е. П. Егорову, с которым наладил регулярную переписку. Она носила исключительно деловой, вполне конкретный характер.

«11 дек.

Уважаемый Евграф Петрович,

Я собирался ехать к Вам (и не оставляю этого намерения) не с корреспондентскими целями, а по поручению небольшого кружка людей, желающих сделать что-нибудь для голодающих. Дело в том, что публика не верит администрации и потому воздерживается от пожертвований. Ходит тысяча фантастических сказок и басен о растратах, наглых воровствах.

Я с полным сочувствием отношусь к частной инициативе, ибо каждый волен делать добро так, как ему хочется. При некотором хладнокровии и добродушии можно обойти всё страшное и щекотливое и для этого нет необходимости ездить к министру. Я поехал на Сахалин, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, и однако же сделал там всё, что мне нужно, отчего же я не могу поехать в голодающие губернии. Вспоминал я также про таких администраторов, как вы. И все мои знакомые земские начальники и податные инспектора – люди в высшей степени порядочные и заслуживающие самого широкого доверия. И я решил, хотя на небольшом районе, если можно, сочетать два начала: администрацию и частную инициативу. Мне хотелось поскорее съездить к Вам посоветоваться. Мне публика верит, поверила бы она и Вам, и я мог рассчитывать на успех. Помните, я послал Вам письмо. Тогда в Москву приехал Суворин, я пожаловался ему, что не знаю Вашего адреса. Он телеграфировал Баранову, а Баранов был так любезен, что прислал Ваш адрес. Суворин был болен инфлуэнцей; обыкновенно, когда он приезжает в Москву, мы целые дни проводим неразлучно и толкуем о литературе, которую он знает превосходно. И на сей раз толковали, и кончилось тем, что я от него заразился инфлуэнцей.

Ваше письмо и Ваша затея насчет покупки скота у крестьян сдвинули меня с места. Я всей душой и всеми моими силами готов слушаться Вас и делать всё, что Вы хотите. Я долго думал, и вот Вам мое мнение. На богатых людей рассчитывать нельзя. Поздно. Каждый богач уже отвалил те тысячи, которые ему суждено было отвалить. Вся сила теперь в среднем человеке, жертвующем полтинники и рубли. Те, которым в сентябре толковали о частной инициативе, нашли себе приют при разного рода комиссиях и комитетах и уже работают. Значит, остается средний человек. Давайте объявим подписку. Вы напишите письмо в редакцию, и я напечатаю его в «Русских ведомостях» и в «Новом времени». Чтобы сочетать два вышеописанных начала, мы можем оба подписаться под письмом. Напишите, в Нижегородском уезде в 5 участке организовано то-то и то-то, что дела идут, слава богу, успешно и что пожертвования просят присылать земскому начальнику Е. П. Егорову, живущему там-то, или же А. П. Чехову, или в редакции таких-то газет. Надо только подлиннее написать. Напишите подробнее, а я прибавлю свое что-нибудь – и дело в шляпе.

Если будут рубли и полтинники, то я буду высылать их Вам без всякой задержки. А Вы распоряжайтесь мной и верьте, что для меня было бы истинным счастьем хотя что-нибудь сделать, так как до сих пор для голодающих и для тех, кто помогает им, я ровно ничего не сделал».

14 декабря, три дня спустя, Антон Павлович сообщил Егорову, что посылает собранные им 116 рублей. Пишет: «Продолжение будет. Список жертвователей я пришлю в следующий раз».

Невозможно без умиления, без слез читать продолжение этого делового письма.

«Собираю я втихомолку, без какого-либо шума, и думаю теперь, что письмо в редакцию, следует поместить в газете не раньше января. Я полагаю, что в январе у Вас уже прочно будет стоять лошадиное дело, картина будет ясна, а следовательно и для жертвователей всё будет ясно; в январе я приеду к Вам непременно».

«Сегодня, 14 января, я уезжаю в Нижний, – извещает Чехов. – 22 гр. мороза. Придется ехать на почтовых по Казанскому тракту. Везу с собой немного денег». Хочется прицепиться к последней фразе. В письмах из Москвы в адрес земского начальника Е. П. Егорова довольно часто встречаются вот такие расчеты и отчеты: «По подписному листу № 28 Вы, добрейший Евграф Петрович, получили уже с меня 25 руб.; теперь по тому же листу посылаю еще 60 р. и 22 рубля собраны одним моим приятелем. Список пожертвований прилагаю; так как они не вошли ни в один из подписных листов, то благоволите прислать расписочки. 41 к. осталась у меня до следующего транспорта».

Известно, копейка рубль бережет. Это так у скопидомов. Но отнюдь не копеечными делами был занят Чехов в метельном морозном январе 1892 года. Гривенники, двугривенные, полтинники, рублевики складывались в небольшие круглые суммы, помогавшие вырвать из лап голодной смерти крестьянских детей, их матерей и отцов.

Кого спасал Чехов? Русский народ. А каков этот народ? К примеру, хотя бы нижегородский мужик? Антон Павлович пишет широкими мазками его портрет. Тут и отношение, и понимание, и чувство родного.

«А какой прекрасный народ в Нижегородской губернии. Мужики ядреные, коренники, молодец в молодца – с каждого можно купца Калашникова писать. И умный народ».

Дети начальных классов земской школы с учительницей. Эпоха Чехова. 90-е годы XIX столетия.

«По подписному листу N28, – сообщает Антон Павлович Егорову, – имеете получить 25 р. – пожертвованные «Русской мыслью». Расписки не нужно». Такова воля Вукола Лаврова и Виктора Гольцева – издателей либерального журнала. Рубль пожертвовала Евдокия Исааковна Коновицер – Дуня Эфрос. Так отозвалась на старания Чехова в пользу народа его бывшая возлюбленная, невеста. Женой, супругой она не стала. В сознании Чехова пронеслось: «Вот и Евграф Петрович мог стать близкой родней – просил руки сестры Маши поручик Егоров, офицер стоявшей в Воскресенске артиллерийской бригады полковника Маевского». Об этой странице в истории их отношений они вспоминали за чаем в доме земского начальника, когда к нему в деревню Белая добрался едва живой Чехов. В письме Наталье Михайловне Линтваревой он рассказывал вполне доверительно: «Мороз лютый, ревет метель. Вчера поздно вечером меня едва не занесло в поле, сбились с дороги. Напугался – страсть!» Спустя неделю, уже из Москвы, он делится с Егоровым: «Можете себе представить, я приехал домой совсем больным. Жестокая боль в обеих лопатках, между лопатками и мышцах груди. Должно быть, простудился тогда. Не могу ни сидеть, согнувшись, ни писать, ни надевать сапоги. Просто беда!»

Далее в письме то, что надо подразумевать, когда пишут или произносят «милый Антон Павлович». Он подарил дочке Евграфа Петровича Наташе «Каштанку» и дал обещание собрать для нее детскую библиотеку: «Библиотека для Наташи уже приобретается. Выходит весьма разнообразная и симпатичная библиотека. Вышлю ее, как Вы велели, почтой. Длинную ложку для Бори привезу весной».

Еще один курьёзный эпизод в духе Чехова, эпизод на ту же тему – пожертвования в пользу голодающих.

Вернувшись в Москву из деревни Белой от Егорова, Антон Павлович пишет в Петербург редактору «Севера» Тихонову, по поводу его, Владимира Алексеевича невольного благодеяния.

«Посылаю Вам расписку. Деньги сии сорвал я с Вас, в Малом Ярославце», когда обедали с Билибиным. Помните? Вы думали, что этот двугривенный я на извозчика потратил, ан вышло так, что я его к голодающим свез. Вот Вы благодаря мне в царство небесное попадете и Вам простится то, что Вы 17 раз в день ходите в кабачок, что около редакции».

Владимир Алексеевич сразу же вспомнил, как было дело. В разгар дружеского застолья Антон Павлович обратился к разомлевшему в подпитии редактору «Севера»: «Дайте, голубчик, мне двадцать копеек». Не задумываясь, машинально Тихонов достал из кошелька двугривенный и протянул Чехову. Конечно, он тотчас забыл об этом, а когда извлек из конверта чеховского письма квитанцию Нижегородского комитета сборов в пользу голодающих, мгновенно покраснел. «Мне стало стыдно, – писал он годы спустя, – что я сам раньше не догадался послать что-нибудь в пользу голодающих земляков. Ну, конечно, я поправил ошибку и уже самостоятельно послал небольшую лепту на родную и бедствующую в эту пору Волгу».

Поздравляя 17 января 1892 года Антона Павловича с днем ангела, Тихонов расчувствовался: «Всем сердцем Ваш, именинник Вы души моей». Чехов тем же манером в подписи под благодарственной телеграммой ответствовал ему: «Именинник Вашего сердца.

А. Чехов».

В Петербурге, слабо ощущалась народная беда. Закусывая нижегородской семгой шустовский коньяк, попробуй вообразить, как крестьяне в деревнях Поволжья лебедой и корой древесной спасаются от жестоких мук голода.

Чехов только что вернувшийся из поездки в Нижегородскую губернию, пишет Суворину: «Так как надеюсь, мы скоро увидимся и так как я о голоде буду писать завтра или послезавтра, то теперь скажу только кратко: голод газетами не преувеличен. Дела плохи. Правительство ведет себя недурно, помогает, как может, земство или не умеет или фальшивит, частная же благотворительность равна почти нулю. При мне почти на 20 тысяч человек было прислано из Петербурга 54 пуда сухарей. Благотворители хотят пятью хлебами пять тысяч насытить по-евангельски».

Боже, как похоже надень сегодняшний, на распределителей бесплатных лекарств для стариков. Те же 54 пуда сухарей!

30 января наметилось разрешение кризиса именуемого Чеховым: «Вон из Москвы». Чехов от младшего брата Михаила Павловича узнал, что он в одной из московских газет прочитал объявление о продаже имения «Мелихово». Последовало распоряжение Маше и Мише: побывать в Мелихове, осмотреть имение и в случае благоприятного впечатления начать хлопоты по оформлению покупки.

Смагин, проваливший украинскую кампанию, писал 25 января: «Представьте себе, что Яценко – сукин сын, кажется, продает свой хутор. Если только эта скотина решит продавать, то я без Вашего ведома дам ему задаток. Имейте это в виду».

Ответ был категоричен и, несмотря на внешнюю суровость, игрив: в душе Чехова проклюнулась весна:

«Задатка Яценко не давайте, потому что может случиться, что, пока будет продолжаться состояние вещей, определяемое Вами словом «кажется», мы можем купить где-нибудь хутор. Ах, как я зол на Яценку! Если бы моя власть, то отнял бы у него хутор, а самого бы женил на трех ведьмах».

Антон Павлович отнюдь не забывает о Леночке Шавровой, которая из-за его болезни, попала в положение без вины виноватой. По выздоровлении он встречает ее иногда в концертах и на театральных премьерах, помнит о некогда данных ей обещаниях. Год тому назад он намеревался познакомить Шаврову с Сувориным. Тогда сие не случилось, и вот благоприятный случай.

Антон Павлович 1 февраля 1892 года с нарочным шлет Шавровой, которая только что напомнила о себе бандеролью с рукописью нового рассказа, записку.

«Уважаемая Елена Михайловна, рукопись получил и прочел тотчас же с превеликим удовольствием.

В Москве теперь Суворин. Он хочет с Вами познакомиться. К Вам приехать ему нельзя, так как весь день он занят и не принадлежит себе, вечером же, после 8 часов, ехать неловко… и т. д. К тому же он издатель, а Вы сотрудница, и будет явным нарушением чинопочитания, если он поедет к Вам первый. Не найдете ли возможным сегодня около 9 часов вечера пожаловать к нему в «Славянский базар» № 35? Мы поговорили бы, поужинали… На сегодняшний вечер забудьте, что Вы барышня и что у Вас есть строгая maman: и будьте только писательницей. Право… Я болен, и потому буду скучен. Суворин же в отличнейшем настроении духа и расскажет Вам много интересного».

Вечером она взяла извозчика и поехала из тихого переулка на Арбате в самый центр Москвы. В вестибюле «Славянского базара» её ожидал Антон Павлович. Увидев девушку, он улыбнулся, сказал ласково:

– Ну вот и хорошо, что вы пожаловали!

Предложив барышне руку, он повел ее по длинному коридору, устланному ковром. В гостиничных апартаментах из нескольких комнат, в обширной гостиной на полукруглом диване восседал высокий худой старик. Он поднялся навстречу им.

– Весьма, весьма польщен познакомиться, – сказал Алексей Сергеевич любезно, – рад, что пожаловали. Читал-с ваши рассказы… Но какая же вы еще юная! Прошу покорнейше садиться!

Вопреки тому, что обещал в письме Антон Павлович, Суворин был малоразговорчив. Зато Антон Павлович пребывал в самом милом, благодушном настроении. Говорил все время почти один он: рассказывал Суворину про московских литераторов, об их странностях, увлечениях, образе жизни.

Суворин внимательно слушал, сидя на диване и опираясь обеими руками на стоящую перед ним палку. Вдруг обратился к Шавровой.

– А ведь у меня лежит ваш рассказ «В цирке». Я рад и благодарен, что вы пожаловали и я могу побеседовать о нем… Идея мне нравится.

Кое-что в рассказе, на взгляд Суворина, следовало исправить, кое-что убрать, для чего «Маленькая барышня» должна бы совершить почтовое путешествие с рабочего стола Антона Павловича на письменный стол Елены Михайловной. Между тем, как сообщил Чехов, он и Суворин завтра уезжают в Воронежскую губернию по делам, связанным с помощью голодающим.

Пунктуальность Антона Павловича проявилась в полной мере. 3 февраля уже из Воронежа он делает письменное поручение сестре Марии Павловне: «Пожалуйста, возьми у меня в кабинете с круглого стола, что в углу, рукопись Шавровой «Маленькая барышня», положи в конверт, прилепи 5-копеечную марку и пошли по адресу: «Афанасьевский пер., д. Лачиной, Елене Михайловне Шавровой». На рукописи сверху напиши сии слова: «Посылается по распоряжению А. П. Чехова». Вот и все…»

Исполнительная, послушная Шаврова посылает рукопись по следам Антона Павловича, который перемещается вместе с Сувориным из Воронежа в село Хреново, из Хренова в город Бобров. Почтовое отправление нашло адресата! Изумительно работала почта в России. В послании Елены Михайловны политес соблюден идеально и чувство собственного достоинства на высоте: доклад о работе над «Барышней», просьба дать задание на ближайшее, поклон Суворину и напоминание ему своего имени-отчества.

«Многоуважаемый Антон Павлович.

Посылаю Вам «Маленькую барышню» в исправленном и сокращенном виде. Не знаю, когда получите ее, так как я не имею Вашего адреса. Прошу Вас по получении известить меня, как найдете поправки. Пришлите, прошу Вас, «Михаила Ивановича», если он достоин того, чтобы им занимались. Передайте Алексею Сергеевичу Суворину мой поклон, а также и то, что меня зовут Еленой, а по батюшке Михайловной».

Вернувшись из поездки Чехов среди обилия дел по оформлению покупки Мелиховского имения, сбора пожертвований в пользу голодающих крестьян, издательских хлопот помнит о Шавровой и стремится расширить круг ее знакомств, имея в виду людей значительных, влиятельных.

«22 февраля 1892 г. Москва.

Уважаемая Елена Михайловна, вчера у меня был кн. А. И. Урусов, который состоит кем-то, кажется председателем в Музыкально-драматическом обществе. (Точного названия этого общества я не знаю.) Мы разговаривали о том, как в наше время трудно найти хороших исполнительниц хороших ролей. Надо ставить спектакль, а актрис нет, и проч. Я, глубоко убежденный в том, что Вы очень талантливая актриса, указал ему на Вас, и он, конечно, ухватился за это указание обеими руками и даже зубами. В самом деле, почему бы Вам не поступить в члены Общества? Оно, по слухам, очень интеллигентно и преследует интеллигентные цели. Другие условия мне неизвестны. Если Вы не против поступить в члены Общества, то ответьте мне или же кн. Александру Ивановичу Урусову. Арбат, Никольский пер., собст. д.

Делу о «Маленькой барышне» дан законный ход.

Желаю Вам всего хорошего. Не забывайте нас, грешных. Преданный А. Чехов.

Если членский взнос Вам не по вкусу, то его можно будет обойти.

Страстный поклонник драматургии Чехова (и прозы, само собой разумеется) князь Александр Иванович Урусов поддерживал деловые, дружеские отношения с Антоном Павловичем. Он был едва ли не единственным почитателем пьесы Чехова “Леший”, добивался ее постановки.

Урусов – это известный присяжный поверенный, очень интересный человек. Говорил он, что репетиции начнутся в посту». В ответ – милое девичье кокетство, смешанное с обычной для нее заботой о продвижении в печать старых и новых рассказов, откровения насчет ранее утаиваемых от Чехова артистических дел с законными сомнениями относительно реальности оперной карьеры.

«24 февраля 1892 г. Москва.

Спасибо Вам, уважаемый Антон Павлович, что вспомнили обо мне, – хотя Вы, преувеличенного мнения о моих способностях к сцене. Я вовсе не прочь поступить в Общество искусства и литературы, – но с тем только, конечно, чтобы быть там действительным членом. Хотела бы я также познакомиться с уставом общества и надеюсь, что Вы не откажете мне поскорее прислать его. Жизнь ужасно коротка, и надо спешить, а то ничего не успеешь сделать…»

Чехов формирует даровитую девушку на свой вкус. Идет шлифовка Шавровой-литератора. Он исподволь включает Елену Михайловну в общественную благотворительную деятельность. И делает это так деликатно, можно сказать, искусно, что она не сразу и сознает это свое новое общественное положение.

«3 марта 1892 г.

Ваш много и долго путешествующий рассказ «В цирке» я отправил вчера в «Иллюстрированную газету», издающуюся в Москве. Гонорар там маленький – 5 коп. строка. Но и того Вы не получите, ибо я имел дерзость распорядиться, чтобы гонорар был послан в Нижегородскую губернию к голодающим. Вы получите расписку.

В среду или в четверг я уезжаю из Москвы. Мой адрес для простых писем: ст. Лопасня Москов. – Курск. дор. А для заказных: г. Серпухов, село Мелихово. В Серпухов буду посылать только раз в неделю, а потому простые письма предпочитаются».

В ноябре девяносто первого в нетерпеливом ожидании писем от Смагина, рыскавшего по Полтавщине в поисках имения для Чехова, Антон Павлович изрек: «А я всё мечтаю и мечтаю. Мечтаю о том, как в марте переберусь на хутор». 5 марта он переехал из дома Фирганга на Малой Дмитровке в благоприобретенный свой дом в Мелихове, чему, само собой разумеется, предшествовали хлопоты и переживания.

Некомпетентность, нерасторопность полтавского помещика, наивная вера слову Смагина заставили в случае с покупкой имения «Мелихово» держать ситуацию в руках. Из Воронежской губернии 9 февраля следует наказ Марии Павловне: «Выеду я из Боброва во вторник, значит, в Москве буду в среду. Заложил ли шалый Сорохтин свое имение? Напиши ему, чтобы поторопился, иначе мы два месяца провозимся: не заложивши, нельзя совершать купчей крепости».

Далее следует повествование о пребывании на воронежской земле, из коего следует, что здесь все куда благополучнее, нежели в Нижегородском крае, что без Суворина с Чеховым справляются. Антон Павлович излагает воронежскую Одиссею со свойственной ему насмешливостью над самим собой.

«Дела наши с голодающими идут прекрасно: в Воронеже мы у губернатора обедали и каждый вечер в театре сидели, а вчера весь день провели в казенном Хреновском конском заводе у управляющего Иловайского; у Иловайского в зале застали мы плотников, делающих эстраду и кулисы, и любителей, репетирующих «Женитьбу» в пользу голодающих. Затем блины, разговоры, очаровательные улыбки. Затем чаи, варенья, опять разговоры и, наконец, тройка с колоколами. Одним словом, с голодающими дела идут недурно… Утром мы бываем в духе, а вечером, говорим: за каким чертом мы поехали, ничего я тут не сделаю…»

Между тем, предстоящая покупка имения на время поглотила всё его существо.

«Мне снилось, что 200 р. данные в задаток Сорохтину пропали. Почему-то мне кажется, что иначе и быть не может. Стриженная голова нашего художника не обещает ничего хорошего…

Хорошо, если бы Миша был в Москве около 14–15 февраля, когда мы будем совершать купчую».

Конец февраля страдная нотариальная пора. Градус чеховского настроения повышается. Его письма этих дней как стихи влюбленного, готового под венец.

Он пишет в Петербург В. В. Билибину, остроумцу из «Осколков», доверенному лицу его жениховских упований и страданий в январе-марте 1886 года.

«Купчая уже написана и пошла к старшему нотариусу на утверждение. Через неделю буду уже знать, помещик я или нет. Я изменил хохлам и их песням. Волею судеб покупаю себе угол не в Малороссии, а в холодном Серпуховском уезде, в 70 верстах от Москвы. И покупаю, сударь, не 10–20 десятин, как хотел и мечтал, а 213. Хочу быть герцогом. Лесу 160 десятин. Дров-то, дров! Не хотите ли в подарочек сажень дров».

Другой приятель-петербуржец, редактор «Севера» Владимир Алексеевич Тихонов получил исполненную иронии справку о процессе оформления покупки имения и прощение «грехов»: «Вы напрасно думаете, что Вы пересолили на именинах Щеглова. Вы были выпивши, вот и всё. Вы плясали, когда все плясали, а Ваша джигитовка на извозчичьих козлах не вызвала ничего, кроме всеобщего удовольствия. Что же касается критики Вашей, то, вероятно, она была очень не строга, так как я ее не помню. Помню только, что я и Введенский чему-то, слушая Вас, много и долго хохотали».