Париж от Цезаря до Людовика Святого

Введение

«…Париж мне по-прежнему мил; я отдал ему свое сердце еще в дни моего детства… Я француз только благодаря этому великому городу: великому численностью своих обитателей, великому – своим на редкость удачным местоположением, но сверх всего великому и несравненному своими бесчисленными и разнообразнейшими достоинствами: это слава Франции, одно из благороднейших украшений мира».[1]

Когда Мишель Монтень[2] писал эти строки, Парижу сравнялось уже шестнадцать столетий и он весь целиком умещался на пятистах гектарах земли. Сегодня Париж раскинулся на более чем десяти тысячах гектаров. За четыре последних века существования столица Франции увеличилась в двадцать раз.

Монтень, попади он из своего Парижа в сегодняшний, не узнал бы ничего, кроме собора Парижской Богоматери, шпиля Сент-Шапель,[3] башни Святого Иакова,[4] кусочка Лувра да нескольких стен в Клюни…[5] Что же до остального: дорог, зданий, транспорта, лавок, звуков, – тут ему просто все показалось бы чужим, ну, кроме разве что названий некоторых улиц на табличках… А если говорить о людях, то, может быть, родными ему показались бы повадки студентов, пробегающих каждый день через скверик у Сорбонны, мимо его мраморного подобия, где Монтень изображен сидящим – совсем по-домашнему, нога на ногу. Скульптура почти не возвышается над землей – мыслитель на одном уровне с проходящими людьми, на одном уровне с жизнью. Но Факультетская улица,[6] где уже в наше время Монтеню воздвигнут памятник, на цоколе которого выгравированы сказанные им прекрасные слова, – эта улица показалась бы ему незнакомой.

Тем не менее Париж как город совершенно тот же, потому что, желая рассказать о нем, дать ему определение, воспеть ему хвалу, – мы говорим словами Монтеня, не меняя ни буквы. В ходе веков камни стираются быстрее, чем слова.

Слава города и его долговечность складываются в основном из поступков, горестей, драм, снов и мечтаний людей, поколения которых сменяют одно другое и память о которых сохраняется дольше, чем их жилища. Добавляя после многих других собственную хвалу родному городу, я уступаю при этом своим склонностям романиста. В истории первых веков его существования, часто весьма туманной и неопределенной, я прилагаю особые старания к тому, чтобы различить человека, людей, тех, чьи деяния, следуя одни за другими, сотворили его легенду и соткали его судьбу.

I. Дочь Рима

Жест Цезаря

Люди, которым предстоят великие исторические свершения, появившись на свет, ничем особенно не отличаются от других младенцев. Новорожденные как новорожденные. Так же и города, очаги цивилизации: посмотреть в начале существования – место как место. Предназначение как тех, так и других до поры до времени внешне никак не проявляется, но наступает момент, когда судьба ставит на них свою отметину, открывая тем и другим их место под солнцем и открывая их самих миру.

Естественно, и остров Лютеция[7] изначально ничем не отличался от сотни таких же, как он, островов. Подобно всем прочим, и этот напоминал изумруд из рассыпавшегося по водам Сены ожерелья. Ничто еще не привлекало внимания к глухой галльской деревушке, окруженной стеной из грубо вытесанных камней. Ничто не привлекало к ней внимания, и остров Лютеция мирно дремал посредине реки, пока весенним днем 53 года до Рождества Христова не появился здесь Юлий Цезарь, который шел из Амьенуа в Гатине,[8] затем дальше – к Сансу[9] и искал самый короткий путь туда.

Той весной сеноны и карнуты[10] – племена, жившие близ Санса и Орлеана, – наотрез отказались посылать своих представителей на Галльскую ассамблею, происходившую в амьенском лагере. Цезарь сразу же воспринял их отсутствие на ассамблее как акт неповиновения, поднял свои легионы и двинулся с ними в поход, решив перенести ассамблею в главный город паризиев, который назывался Лютеция Паризиорум,[11] – ближайший к мятежным территориям населенный пункт.

Украшенные изображениями орла и волчицы[12] штандарты центурионов возникли среди ив и болотной флоры, которая произрастала по правому берегу, – совсем рядом с тем местом, которое сегодня занимает Шатле.[13] Легионеры утопали в грязи там, где мы сейчас пробираемся сквозь толпу в часы пик, торопясь в Театр Наций. Участники легендарного похода совсем уже скоро сыграют пролог эпопеи в двадцати актах, длящейся двадцать веков.

Цезарь остановил коня, приподнялся в седле и, указывая на остров, выступавший из воды напротив него, на остроконечные крыши, видневшиеся сквозь одетые листвой ветви, произнес:

– Сегодня вечером я разобью свой лагерь там!

Одним этим жестом он извлек Париж из сумрака – словно вытащил шар с выигрышным номером в лотерее Истории. Цезарь созвал в приглянувшемся ему городке Галльскую ассамблею и тем самым, предвосхищая события, назначил Лютецию Паризиорум на роль столицы.

Четыре года спустя Цезарь стал хозяином в Риме. Но к тому времени он успел мимоходом отметить город, который придет в свое время на смену Риму.

Колонна Тиберия

Стоило Цезарю покинуть Лютецию, паризии взбунтовались. Один из легатов[14] Цезаря Лабиен[15] разгромил на равнине Гренель войско паризиев с Камулогеном во главе, сражение это происходило на территории, где расположены наше Марсово поле и наша Военная школа.

Подобные совпадения заставляют задуматься. Следует ли, в частности, из этого сделать вывод о том, что действия, когда-то совершенные людьми в некоем месте, накладывают на него отпечаток и остаются в земле, словно зерно, которое постоянно дает всходы одного и того же растения?

Римские войска расквартировались в Лютеции. Вследствие размещения на острове постоянного гарнизона лагерь был укреплен, превращен в castellum.[16] Возможно, на месте палатки Цезаря и, несомненно, на месте палатки Лабиена вскоре были воздвигнуты palatium, каменное строение, где жил римский префект, и tribunal, который он возглавлял и где отправлял правосудие.

С началом правления Августа в прямом подчинении у римского императора находились три провинции Трансальпийской Галлии: Лугдунская со столицей Лугдун (теперешний Лион), Аквитания и Белгика – словом, вся «Косматая Галлия» (Gallia comata), как называли ее из-за длинных волос обитателей, – в отличие от старой римской провинции Нарбоннской Галлии, или Provincia Romana, – Прованса, где властвовал сенат.

Барельефы колонны Юпитера. Ок. 14 г. н. э.

Непосредственные преемники власти Цезаря поочередно навещали Галлию и надзирали за порядком в ней. Сначала Август, который прожил там довольно долго, деля ее на административные единицы, затем Тиберий, тревожное напоминание о котором мы огибаем, проходя мимо Триумфальной арки в Оранже,[17] после него – Калигула, организовавший в Лионе первые литературные конкурсы, причем награда, присужденная Калигулой, воспринималась почти так же, как современная Гонкуровская премия. Клавдий родился в Лионе, и римские сенаторы всегда радовались возможности посмеяться над ним, лишний раз поддразнить, назвав галлом. Если Нерон особенно интересовался Грецией, то Гальба и Вителлий,[18] правда по необходимости – желая подавить последние вспышки мятежа, снова проложили дорогу в Галлию.

В Лютеции nautes, то есть лодочники, морские купцы, которые вместе с рыболовами первыми обеспечили городу процветание, ибо составляли ее основное население и занимались перевозкой товаров по воде, дали обет и в соответствии с ним поставили колонну в честь Юпитера напротив palatium’a, с той стороны острова, что смотрит на верхнее течение реки. Это произошло при императоре Тиберии и почти в то самое время, когда в Иудее сбиры прокуратора Пилата схватили знахаря-ясновидца, который нарушал своими предсказаниями общественный порядок. Впрочем, этому самому Пилату, сосланному во Вьенн, пришлось закончить карьеру в Галлии, где он и умер. Скорее всего – покончил жизнь самоубийством, но причиной были не угрызения совести, правители того времени часто казнили непокорных на кресте: нет, он пребывал в отчаянии, попав в императорскую немилость. Что же до Иисуса Христа, Пилат, должно быть, и само имя его позабыл…

Колонна Юпитера стояла точно на месте Нотр-Дам-де-Пари. Камни, из которых она была сложена, нашли строители XVIII века, когда закладывали фундамент для клироса кафедрального собора Парижской Богоматери.[19] Эта колонна – древнейший монумент столицы – давала не один повод для волнения, растроганности: на всех четырех ее сторонах кельтские божества были изображены рядом с римскими богами. Наверное, здесь же располагался и алтарь, где приносили жертвы или оставляли дары.

Дворец и алтарь: франкские короли и христианское богослужение окажутся на одной и той же площадке. А старинный торговый корабль мы видим в центре герба Парижа.

Город, напоминающий корабль, город на воде и богатством своим обязанный воде; даже имя этого города кажется взятым из водяного потока, потому что, вполне вероятно, слово «Париж» уходит корнями в галльское «par», означающее – «корабль».

Однако Лютеции было еще очень далеко до того, чтобы стать в Галлии главным населенным пунктом. Резиденция императорского легата, или прокуратора, находилась в Лионе. Даже в бельгийской части Галлии, Белгике, положение паризиев было более чем скромным, они во всем зависели от сенонов. Позднее церковь, словно расплавленный металл, льющийся в изложницу, по мере завоевания римскими легионами территории Галлии, станет по их следам распространять свое влияние и религиозную юрисдикцию. Именно по этой причине парижский епископ вплоть до царствования Людовика XIII по иерархии подчинялся архиепископу Санса.

Жертвенник галло-романского храма, найденный на территории собора Нотр-Дам в 1711 г.

Тем не менее, пока длился первый имперский период, город не переставая рос и всячески старался утвердиться. Население вскоре настолько увеличилось, что он уже не умещался на острове: слишком много стало народу, слишком много всего научились делать – развились старые и появились новые профессии и ремесла. Проблему с жильем удалось решить, перебравшись на левый берег: именно здесь возводились новые кварталы жилых домов, здесь сооружались новые общественные здания.

Лютеция, рожденная на месте бивака у пересечения дороги с рекой, и захотела бы – не смогла бы забыть о своем предназначении: стать для начала чем-то вроде появившихся позднее почтовых станций, где меняют лошадей путешественники и торговцы. Вот она и прокладывала новые пути – к Мелену, Мо и Суассону,[20] к Понтуазу и Руану,[21] к Дрё и Шартру,[22] становясь центром, откуда звездными лучами во все стороны разбегались дороги. Свое будущее – вот что строила Лютеция, мостя эти дороги, по которым шли и ехали люди со своими чаяниями и плодами своего труда. Но главной оставалась дорога Цезаря, дорога на Санс и Орлеан, где вскоре стало так тесно, что во избежание заторов стали строить новую, параллельную дорогу, via inferior,[23] и народ тут же сократил название, чтобы удобнее было произносить, до via infer, это «infer» в Средние века превратилось в «enfer», то есть «ад», и стала нижняя дорога дорогой в ад, позже – Адской улицей, rue d’Enfer, ну а в последний раз История поиграла в слова еще позже, слив артикль со словом и добавив окончание… и получилась хорошо знакомая нам улица Данфер-Рошро![24]

Самые древние известные нам парижане носили имена Марцеллус или Тетрикус, Сердус или Солимарус. Утром они отправлялись в термы[25] (теперь эти термы можно увидеть в музее Клюни) и, сидя там в клубах пара, беседовали о делах или о политике, обсуждали новости, пришедшие из Рима. Одобряли энергичные меры, принятые легатом императора Марка Аврелия для того, чтобы пресечь распространение христианства во Вьенне и в Лионе. Если им требовалось разрешить какие-то вопросы, связанные с торговлей или системой путей сообщения, они перебирались во дворец префекта, стоящий на острове: здесь обитали городские власти, здесь вершилось правосудие. Иногда в городе давал представления цирк, при нем был зверинец, в цирке выступали жонглеры, в цирке же проводились кулачные бои. Пока еще – хвала Юпитеру! – на арены не бросали христиан на растерзание диким животным, ибо практически некого было бросать, но на нее уже выходили знаменитые гладиаторы, суперзвезды той эпохи. Тогда Сердус и Солимарус, Тетрикус и Марцеллус спешили к аренам (в район улицы Монж[26]), устраивались поудобнее в принадлежащих им каменных креслах – о том, что они были владельцами кресел, свидетельствовали вырезанные на камне имена… Вот так и долетела до нас память об этих людях… А летом они ходили в театр – он был выстроен неподалеку от нашей улицы Расина,[27] на площадке, которую нынче занимает площадь Одеон,[28] – в самый первый парижский театр, спектакли которого показывались только по утрам. Там играли Сенеку, Теренция и Плавта, там на сцену выходила Федра…

А жили галло-романские горожане, Тетрикус, Солимарус, Сердус и Марцеллус, в «латинском квартале».

Проповеди Дени

Древнее – тысячелетнее! – народное предание гласит, что Париж еще до конца I столетия нашей эры обзавелся своим первым революционером. Его звали Дионисий или, на французский лад, Дени. Он родился в Афинах, в юности его потрясла тьма, внезапно упавшая на весь средиземноморский восток в Страстную пятницу,[29] а вскоре в Афинах появился с намерением найти здесь новых учеников и последователей святой апостол Павел. Дионисий принял от него крещение и основал первую афинскую христианскую общину, стал афинским епископом. Позже он отправился в Рим, где в то время правил Нерон, бросивший апостола Петра вместе с учителем Дионисия Павлом в темницу: святые апостолы обвинялись в неповиновении закону, злоумышлении и намеренном поджоге.[30] А уже после этого третьим последователем Петра, епископом Климентом,[31] ему была поручена миссия отправиться в языческую Галлию и проповедовать тогдашнему населению Парижского региона Слово Божие.

Увы, увы! Более внимательное прочтение Григория Турского,[32] далекого предка всех французских историков, не позволяет нам думать, что Дионисий, первый епископ Афин, и Дионисий, первый парижский епископ,[33] – один и тот же человек. Это было бы слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Двух Дионисиев разделяет сто пятьдесят лет, и они-то и обязывают нас отказаться от столь лестного отождествления. Парижский епископат был основан при императоре Деции,[34] в середине III века, но никак не в царствование Домициана.[35]

Мученичество Св. Дионисия и его сподвижников. Миниатюра. 1387

Тем не менее остается верным то, что Дионисий Парижский пришел к нам из Рима, что он, скорее всего, грек и в любом случае вскормлен эллинизмом, как и многие проповедники Деяний апостолов. Остров был официальной резиденцией религиозных властей, христианство находилось под запретом, потому Дионисию пришлось излагать людям свою философию свободы, равенства и братства на самой окраине – там, где уже начинались поля, в предместьях на левом берегу. Строго говоря, он не призывал к мятежу, он просто отрицал божественное происхождение императора и боролся за отделение церкви от государства, где священнослужителям следует быть посланниками Духа, а не находиться на службе у власти. Коренных жителей, притесняемых римскими оккупантами, рабов и даже молодежь из знатных семейств привлекала новая мораль, на проповеди Дени в построенном им храме собирались целые толпы. То место, где первохристиане устраивали свои трапезы, состоявшие попросту из хлеба и вина, где они совершали богослужения, прославляя Господа и Пресвятую Деву Марию, и сейчас служит для отправления религиозного культа, сегодня здесь располагаются сама церковь Нотр-Дам-де-Шан[36] и ее приход.

Но вернемся в III век. Император Домициан послал в Париж префектом своего военачальника Сисиния, чтобы тот казнил тамошних христиан. Первыми были взяты под стражу смутьян Дионисий и два его ближайших сподвижника, Рустик и Елевферий. Их бросили в тюрьму Глоция на набережной Цветов. Префектура парижской полиции и поныне находится в этих краях.

После допроса Дионисия и его товарищей повели к северу от города, к холму, где тогда возвышался храм Меркурия. Воспоминание о пути, по которому они шли, о той прямой мощеной римской дороге, сохранилось в названии улицы Мучеников.[37]

По пути на казнь истерзанного пытками Дионисия еще трижды спросили, не желает ли он покориться императору и принести языческим богам жертвы в обмен на жизнь. Но ему было девяносто лет, и он решил, что спасать ему уже почти нечего, стало быть то, что можно спасти, не стоит отречения. После третьего отказа ему, священнику Рустику и дьякону Елевферию отрубили голову, а гора, где была свершена казнь, и по сей день называется горой Мучеников, Mons martyrum на латыни, Монмартром.

После казни у присутствующих случилась коллективная галлюцинация, а может быть, избыток фантазии у народа расцветил рассказы очевидцев о мученичестве святого, но утверждают, что люди видели, как Дионисий встал с плахи, поднял с земли свою голову с длинной белой бородой, подошел к ближайшему роднику, омыл ее и продолжил путь к северу. Он прошел таким образом расстояние в шесть тысяч шагов… Кое-где говорится, что четырнадцать километров.

Чудо – это то, во что верят.

Могила святого Дионисия Парижского очень скоро стала почитаемым местом – примерно как гробница отшельника у мусульман. Ходили слухи, что земли вокруг нее, как по волшебству, стали невероятно плодородными. Позже здесь поселились монахи-бенедиктинцы, король Дагоберт[38] выбрал монастырь Сен-Дени местом своего захоронения, и Сен-Дени превратился с тех пор в королевскую усыпальницу.

Однако Дионисий подарил Парижу куда больше, чем возможность паломничества и место упокоения монарших останков. Он принес в город римского права эллинский дух. После него левый берег никогда не переставал быть приютом для философов, мыслителей, учителей и реформаторов, неустанно стремящихся к глубочайшему познанию человека и самой справедливой морали. Здесь вплоть до наших дней велись и ведутся сегодня настоящие афинские диспуты.

Коронация Юлиана

Прошло меньше века, и новая религия из преследуемой стала почти официальной. Константин Великий,[39] покидая незадолго до начала 312 года Галлию, где во время многочисленных войн своего отца получал военное образование, взял себе эмблемой крест, потому что это помогало ему прокладывать среди кровопролитий и убийств дорогу к верховной власти. Он дошел до города Византия, который стал с тех пор носить имя Константинополь. Этот безжалостный к соперникам первый христианский император вовсе не был тем святым героем, каким его благоговейно рисует предание, и образцом христианской добродетели тоже отнюдь не был. Всемогущий язычник, принявший христианскую веру и называвший на созванном им Вселенском соборе в Никее собравшихся там епископов «братьями и сослужителями», не постеснялся убить своего сына Криспа, его мачеху, свою жену Фаусту, своего тестя, своего зятя…

Золотой статер паризиев. I век н. э.

Фрагмент антропоморфной вазы галлороманского периода. Ок. 749

Выйдя из катакомб, христиане, казалось, вознамерились расширить трещины, которые уже наметились в великом римском здании, приблизить упадок Римской империи. Империя к этому времени была столь обширна, что столица оказалась на дальней, восточной ее оконечности, и корона ее то и дело продавалась тому, кто больше заплатит, а потому служила причиной кровавого сведения счетов между честолюбивыми соперниками. Слишком уж много непохожих один на другой народов ее населяло, слишком много наемников из краев, где до мира было далеко, составляли ее армию, слишком часто накатывали гигантские волны переселенцев – они тысячами шли, шли, шли из Азии, мало-помалу продвигались по Восточной Европе, и этот грозный прибой постоянно бился о берега служивших естественными границами рек – Дуная и Рейна. И вот уже в империи колеблются между двумя разными религиями: древней, терпимой по отношению ко всем иноверцам, и новой, не терпевшей никакого соперничества.

Неужели этот христианский Бог рассыпает карающий огонь повсюду? Когда при Нероне горел Рим, ученики апостолов Петра и Павла радостно кричали, что на город обрушилась Господня кара, а иначе и быть не могло, поскольку Рим – это новый Вавилон, вселенское скопище грехов. Но маленькая Лютеция – что она-то сделала такого, чем заслужила столь великое наказание? Тем не менее и ее не раз пожирал огонь. Пламя обратило в руины весь прекрасный левый берег, и, поскольку времена процветания прошли, торговля – хоть на суше, хоть по водным путям – заметно сократилась из-за того, что обстановка везде была неспокойной, из-за того, что войска постоянно перемещались, из-за мятежей и подстрекательств к бунту, из-за войн, которые то и дело разжигались претендентами на трон Римской империи, из-за постоянной угрозы вторжения чужаков, – восстанавливать его уже не стали. Предпочли разбить виноградники вокруг разрушенных терм и обуглившихся храмов. Население сосредоточилось на острове, в Сите:[40] к построенным там домам теперь добавляли этажи.

А что стало с налогами и пошлинами? Снизились ли они, когда уменьшились денежные средства и материальные возможности, когда сузился круг источников дохода? Ничуть не бывало, даже наоборот! Не только сегодня, но и уже тогда парижане бранили фискальные органы и посланных ими сборщиков… Из всего немалого состава римской администрации осталась активной и действенной, даже чересчур действенной, только сеть сборщиков налогов, душивших страну поборами, добавляя к стольким разнообразным бедствиям, ее терзающим, еще одно, вгоняя ее в беспросветную нищету.

Но наступил февраль 358 года, и в Лютецию явился вестник надежды. Ему было двадцать пять лет, его звали Юлиан, и он носил титул цезаря, а это со времен Диоклетиана означало, что вы видите перед собой законного наследника императорской власти. Юлиан, то есть Юлий… Цезарь… эти имена, спустя четыре столетия вновь соединившиеся, показались парижанам решительно благоприятными для их города. Давайте на минутку остановимся и получше познакомимся с тем, кого можно считать вторым основателем Парижа. Он этого заслуживает.

Флавий Клавдий Юлиан Цезарь,[41] племянник Константина Великого и двоюродный брат императора Констанция II, который был в то же время и его шурином, потому что Юлиану пришлось, из государственных соображений, жениться на сестре императора Елене. Единственный, кто уцелел из семьи, где никто никогда не умирал от старости и где редко умирали от болезни, где в самом широком употреблении были братоубийство, детоубийство, отцеубийство, вообще убийство любого родственника, свойственника или кого-то из кумовьев.

Сыновья Константина Великого, желая устранить со своего пути любого возможного соперника, уничтожили родню почти целиком. Констанций[42] из всей семьи оказался в этой резне единственным победителем, Юлиан – единственным, кто ее избежал.

Тем не менее императорская власть по-прежнему была под угрозой, ведь к престолу стремится каждый, а некоторые даже и не ждут, когда путь к нему окажется открыт. Это было время государственных переворотов, ведь любой военачальник, если в его жилах текло хоть немного крови искателя приключений, лелеял надежду, что подчиненные ему войска провозгласят его цезарем, и потому самые великие сражения века происходили между императором и его военачальниками. Разве мы не помним германского офицера Максенция,[43] который, надев в Отёне пурпурную мантию и захватив власть над Галлией и западом Римской империи, вынудил Константина Великого покинуть свою столицу, чтобы разбить наглеца в Паннонии и преследовать его до Лиона? Разве мы не видели чуть позже главаря франков Сильвана,[44] который, находясь во главе пехоты, присвоил императорский сан и процарствовал там, где нынче Кёльн, всего двадцать восемь дней?

Юлиан всю юность провел практически в ссылке – под надзором в резиденциях, расположенных на территории сегодняшних Греции и Италии. Воспитанный в христианской вере, он вскоре отверг ее и с радостью вернулся к практике древних, языческих культов. Может быть, его подтолкнули к этому чересчур уж прекрасные примеры «милосердия и любви к ближнему», которыми изобиловала история его семьи? А может быть, он питал врожденное отвращение к конфликтам и интригам, раскалывавшим духовенство, проповедующее новую религию, при которой раскол следовал за расколом, при которой каждый объявлял соседа еретиком? Впрочем, скорее всего, Юлиан, проникшись эллинистической философией,[45] которую он долго изучал в изгнании, обернулся лицом к религии, которую неверно называли языческой, как к самому чистому отражению этой философии. Кроме того, с политической точки зрения Юлиан обнаружил в христианстве принципы, противоречащие принципу абсолютной власти, заложенному в основу Римской империи,[46] а стало быть, непригодные для сохранения этой империи.

Память о Юлиане Цезаре была запятнана, и вплоть до наших дней его имя неизменно сопровождается прозвищем Отступник, намеренно приклеенным к нему историками Церкви, хотя Юлиану гораздо больше подошел бы титул Реставратора.

Этот молодой человек куда более склонен был учиться словесности, чем воинскому искусству… Этот молодой человек даже в палатке во время отдыха между сражениями продолжал сочинять эпиграммы, писать мемуары, эссе, посвященные догматам, и оды Солнцу… Этот молодой человек в первый же год своего командования войсками вымел с территории между Вогезами и Кёльном аламанские племена,[47] но чуть не погиб, застигнутый врасплох в Сансе, когда аламанское войско добралось-таки до города и осадило его. На второй год Юлиан все же разбил объединенную франко-аламанскую армию, а одержав решительную победу, прогнал побежденных с левого берега Рейна, который они занимали.

Странное время, когда границы были условны, а линии, разделявшей народы, власти и религии, не было вовсе! Франкские племена мы видим среди захватчиков, но выступавшие против них войска тоже большей частью состояли из франков. Нашествие варваров?[48] Нашествием этим Европа обязана не столько самим варварам, сколько императору Констанцию, открывшему им широкую дорогу в Галлию в надежде, что таким образом создаст непреодолимые трудности для своих взбунтовавшихся военачальников. Варвары переусердствовали, откликнувшись на приглашение, и Констанций поручил Юлиану поставить их на место. Интересно, когда император давал это поручение, кому он желал поражения: варварам или все-таки своему возможному наследнику? Как бы то ни было, Юлиан обнаружил, что некоторые из отданных под его командование военачальников не слушаются приказов, надеясь тем самым услужить императору.

Но вот наконец-то Юлиан победил всех: и врагов, и друзей, у Галлии обозначилась граница по Рейну – совсем как в счастливые времена Августа[49] или Траяна,[50] а ее почтовые станции и перегоны[51] охранялись преданными цезарю войсками.

Вместе с безопасностью в Галлию вернулось процветание. Главную свою резиденцию Юлиан разместил в civitas parisiorum[52] – по примеру Цезаря, разместившего там Галльскую ассамблею, и по тем же причинам.

А парижане к тому времени начали бояться вторжений с востока (аламаны стояли в двадцати пяти лье от Лютеции) и потому с благодарностью приняли просвещенного государя, который отвел от них столь близкую и реальную угрозу. Юлиан показал себя таким же мудрым правителем, каким великолепным был полководцем. Он пресек злоупотребления сборщиков налогов и пошлин, и ему удалось сократить сборы на две трети. Отныне Галлия только и делала, что на все голоса – просто до хрипоты! – восхваляла цезаря Юлиана.

В Лютеции снова выстроились вдоль берегов рыболовы с удочками, по Сене вновь пошли суда, потянулись баржи, нагруженные зерном, винами, шерстью и кожей. Заполнились товаром городские амбары и склады. Заработали каменоломни в карьерах Парнасской горы[53] и в долине Бьевра:[54] опять понадобился камень для строительства.

Юлиан прожил в Париже три года – точнее, три зимы, остальное время посвящалось военным действиям и инспекционным поездкам. В эти зимы цезарь и управлял государством, а по ночам – в комнате без огня, как он сам захотел, – писал свои творения.

Позже Юлиан с ностальгией вспомнит: «Я жил тогда в своей милой Лютеции – или, именуя ее так, как именуют в Галлии, городе Паризиев. Лютеция расположена на острове посреди реки, деревянные мосты соединяют его с обоими берегами. Уровень этой реки редко повышается или понижается: какова она летом, такова будет и зимой. Воду из нее пьют чрезвычайно охотно, настолько она чиста и приятна на вид…»

Он станет петь хвалу мягкому климату древнего Парижа, несмотря на то что однажды видел из окон своей резиденции «плывущие по Сене льдины, точь-в-точь похожие на мраморные доски». Он высоко оценит качество вин и искусство выращивать смоковницы, которое проявлялось в том, что «их одевали, как в платья, пшеничной соломой, чтобы укрыть от холода и ненастья».

Париж вскоре позабудет не только благодеяния, оказанные ему Юлианом, но чуть ли не само его имя. Но тем не менее – подобно ребенку, прожившему какое-то время с мудрым, богатым и всемогущим родственником и всю жизнь носящему потом на себе эту отметину, – в память (пусть бессознательную) о том, как наш город три года был истинной столицей Западной Римской империи, он сохранит привычки главного города – города, который правит, – и вести себя будет как столичный.

Все было бы хорошо, вот только Византию сильно беспокоили все возрастающее влияние Юлиана и популярность его у всех слоев населения. Для того чтобы ослабить цезаря, у него отняли сначала главного сподвижника и самого верного друга – галла по имени Саллюстий, а после этого одному из императорских легатов – за спиной у Юлиана, конечно, – был отдан приказ явиться в Лютецию и увести оттуда больше половины войск, находившихся в подчинении императора, – самых верных и испытанных легионеров цезаря. Констанций потребовал от Юлиана добровольно отправить войска на восток. Население растерялось, что и естественно: люди почувствовали угрозу своей безопасности, они боялись оказаться беззащитными при дальнейших вторжениях. Парижане на улицах умоляли легионеров остаться, женщины протягивали детей уходящим солдатам, а они ведь часто и были отцами этих ребятишек.

Воинские соединения заколебались – главные волнения происходили в среде германских и франкских наемников, которые согласились на вербовку только при условии, что им не придется идти через Альпы. На Марсовом поле была построена трибуна, к которой пришли на последний парад перемещаемые войска. Юлиан пытался успокоить своих людей, но чем сильнее он их уговаривал, чем настоятельнее советовал подчиниться, чем с большим сочувствием выслушивал их жалобы, тем яростнее был их гнев: как же – их хотят оторвать от такого доброго начальника! И вечером солдаты взбунтовались. Мятежники с оружием в руках окружили дворец, скандируя: «Ю-ли-ан! Ав-густ! Ю-ли-ан! Ав-густ!» – а «Юлиан – Август» означало в те времена не что иное, как «Юлиан – император».

Люди, восходящие на вершины власти, имеют обыкновение заверять, что сделали это, уступая напору друзей и исполняя навязанный им долг. На этот раз подобные заверения оказались бы правдивыми. Никогда еще властитель не находился перед более ясным и определенным выбором – перед выбором, который требовалось осуществить безотлагательно: между верховной властью и смертью. Потому что солдаты непременно убили бы Юлиана, если б он, отказавшись, тем самым их предал.

Но все же цезарь колебался, всю ночь он провел в раздумьях, стоя у открытого окна, молился Юпитеру, «повелителю царей и планеты, наделяющей властью», просил подсказать решение. Смотрело ли его окно на колонну Юпитера?[55] Как бы то ни было, утром Юлиан вышел из дворца. Его встретили тысячи голосов, требовавших ответа. Он еще раз попытался успокоить войска, уверяя, что добьется для них снисходительности и милосердия со стороны императора Констанция, но они и знать не хотели никакого императора, кроме самого Юлиана. Его подняли на щите пехотинца – впервые римский цезарь был, на франкский манер, поднят на щите. И все это происходило на том самом участке земли, где сейчас возвышается собор Парижской Богоматери![56]

Поскольку не нашлось тиары, чтобы увенчать ею нового императора, ему посоветовали взять взаймы диадему у своей супруги, но Юлиан отказался начинать царствование в женском уборе. Кто-то предложил воспользоваться для такого случая позолоченной серебряной деталью конской сбруи, напоминавшей очертаниями корону и украшавшей собой подгрудный ремень офицерского коня. «О нет! – воскликнул Юлиан. – Надевать на себя конскую сбрую я тоже не хочу!» В конце концов взяли золотой обруч, украшавший древко знамени, – собственно, даже не обруч, а ленту, которой и обвязали голову провозглашенного солдатами императора.

После такой вот коронации те же самые войска, что так противились походу на восток, радостно двинулись на Константинополь под командованием своего кумира. Это случилось в июле 360 года. Два императора – один из Лютеции, другой из Сирии, где пришлось подавлять беспорядки, – уже двигались навстречу друг другу,[57] когда Констанций скоропостижно скончался, в последний момент назначив своего соперника законным наследником престола. А Юлиан проживет еще два года и умрет на обратном пути после неудачного Персидского похода в азиатских пустынях, уже ставших гибельными для Александра Великого, – от смертельной раны.[58] Ему был тридцать один год. Судьба Юлиана могла бы стать иллюстрацией к известному правилу: «Лучше прожить недолго, совершая хорошие поступки, чем долго, совершая плохие».

Париж, забывчивый Париж, скажи, где памятник твоему первому императору, где площадь, название которой напоминало бы о первом твоем «возлюбленном», этом молодом человеке, который явился к тебе из Византии, спас от вражеских вторжений, выбрал тебя, чтобы править, и был провозглашен правителем в твоих стенах? Где памятник этому «язычнику», который был мудрее, просвещеннее, человечнее – словом, лучше по всем статьям, чем многие жестокие святоши, владевшие тобой?

Оправдать столь неверную память удаленностью во времени у нас не получится: Юлиана от святой Женевьевы[59] отделяют всего девять десятилетий – меньше, чем прошло от войны 1870 года до наших дней.

Победа Аэция[60]

У Парижа уже имелись свой собственный победитель, основавший город, свой собственный святой, он же революционер, свой первый мятеж и свой первый император. А скоро он увидит свою первую ясновидящую и – одновременно с ней – своего первого спасителя.

После кончины Юлиана, а точнее, после кончины императора Феодосия (в 395 году)[61] снова явились варвары. Они вовсе не были такими неуправляемыми ордами дикарей, не были такими примитивными разбойниками и грабителями, какими мы их себе представляем. Этот термин «варвары», став именем нарицательным, несколько затуманивает для нас картину. А ведь у них, у истинных варваров, были законы и властители, правила наследования и кутюмы[62] – как основные источники уголовного права, если не промышленность, то ремесла, представительные ассамблеи, сильно продвинутая для своего времени военная подготовка. И все это непрерывно менялось и совершенствовалось в результате постоянного соприкосновения с римскими нормами.

Как уже говорилось выше, многие варвары поступали на военную службу к римлянам, служили в императорских войсках, а многие другие использовались крупными галлороманскими собственниками в качестве рабов или колонов.

В то время, о котором мы говорим, варвары – это были целые народы, которые искали, где бы им обосноваться, проявляя удивительное чутье в отношении «экономических регионов», как сказали бы сегодня наши эксперты, а если проще – речь идет о дорожной сети, о водных путях, о городах с активным населением, о природных ресурсах.

Вестготы после долгих и удивительных странствий, во время которых они полностью разорили Грецию и Италию, обосновались наконец в Аквитании, главными городами которой стали Бордо и Тулуза. Однако их король Атаульф,[63] хотя он Рим и захватил, и разграбил мимоходом, тем не менее возомнил себя защитником его величия и наследником всех его императоров. Почему бы и нет? Разве он не женат на сестре Гонория,[64] дочери Феодосия Великого?

Часть аламанских племен устроилась в Эльзасе. Бургунды, подарив свое имя Бургундии, сосредоточились затем большей частью в Савойе. И пока саксонцы[65] искали возможности осесть на берегах Северного моря и Ла-Манша, франки, начав с левого берега Рейна, Меузы и Самбры, не переставали продвигаться на юг.

Ни один из этих народов не проповедовал анархизма и не применял его на практике для себя самого, зато Галлия в результате их сражений друг с другом пришла в состояние полной анархии и смятения. Захватчики, императоры по случаю, возникали то в Бретани, то в Майнце, и пурпурная мантия[66] переходила с плеч на плечи порой весьма неожиданно.

Единственным, кому и в голову не приходило на нее претендовать, был тот, кто был бы достоин ее благодаря своему авторитету, своей прозорливости, трезвости взглядов, исключительной энергии: римский военачальник Аэций. То воюя с варварами, то проводя с ними переговоры и заключая сделки, то становясь их союзником, он ухитрялся в течение двадцати пяти лет сохранять относительное единство Галлии, спасать главные промышленные и ремесленные центры, обеспечивать стране на какое-то время шаткий мир, чтобы она могла перевести дыхание и залечить раны. Это он заставил бургундов остаться в Савойе и Швейцарии, он ограничил экспансию готов, угрожавших долине Роны, он остановил короля франков Хлодиона[67] на берегу Соммы и оттеснил его в Турнези.[68]

А что происходило в это время с Парижем? Париж дрожал от страха, но Аэций защищал его, Аэций постоянно вел переговоры или сражался на границе круга, центром которого было место, откуда осуществлялась власть, – город Париж, и этот круг непрерывно сужался и расширялся. А дрожать у Парижа были веские основания. Если Галлию наводнили варвары, такие многочисленные и такие разнообразные, то лишь потому, что на них наступали совсем уж дикие орды гуннов.

Поначалу разделенные на независимые племена гунны как раз тогда обрели вождя, которому удалось навязать им единовластие. Его называли Аттила,[69] что в переводе означало «маленький отец». Истории не известно никакое другое его имя.

Этот неистовый азиат обладал умом политика, и ужас, который он наводил на всех, был частью его тактики. Когда ему не удалось атаковать империю с востока, он повернул к Риму, объявив себя другом и защитником Вечного города. Аттила рассчитывал получить в качестве семьсот пятидесятой жены принцессу Гонорию, сестру западноримского императора Валентиниана III, и заверил посланников, что он хочет войти в Галлию исключительно ради борьбы с вестготами. Возможно, в этом его заявлении и содержалась частица правды. Похоже, Аттиле и впрямь хотелось свести счеты – как знать, личные или древние, дедовские – с готскими народами, и это дело не стоило откладывать в долгий ящик.

В начале весны 451 года гунны, чьи ряды ощутимо умножились всей германской чернью, подонками из подонков, перешли через Рейн неподалеку от Вормса, к югу от Майнца. Перед тем, на последнем большом отрезке пути, они обратили в пепел Кёльн и, по преданиям, замучили там одиннадцать тысяч девственниц.[70] Ужасные слухи далеко опережали сам ужас.

Шестого апреля загорелся Мец, потом стало известно, что гунны уже в Вердене, Лане, Сен-Кантене, что они уже в Реймсе, что они достигли берегов Марны… Донельзя запуганные беженцы с севера и востока целыми толпами стекались к мостам Лютеции, теснились перед ними, заполняли улицы города, жили под открытым небом в надежде, что скоро удастся перебраться на тот берег. Римская администрация снялась с места, отступила к Орлеану, к Туру, к Аквитании, где вестготы, перед лицом близкой опасности, внезапно почувствовали себя солидарными с должностными лицами империи в деле защиты галльской земли. Не вчера это началось: стоит наступить панике, как власти скорее-скорее берут путь на Бордо.

Аттила. Миниатюра Нюрнбергской хроники. XV в.

Парижане совсем потеряли голову: в страшной растерянности они начали громоздить на повозки полные сундуки добра, укладывать туда свои постели, горшки и прочую кухонную утварь. Лютеция готовилась к великому исходу.

И вот тогда вмешалась молоденькая девушка, по нашим понятиям – еще девочка (ей было всего пятнадцать лет), вместе с двумя подругами-ровесницами основавшая в окрестностях Нотр-Дам первый женский монастырь. Тощенькая и физически слабая Женевьева, сжигаемая огнем веры, истязавшая себя постами до такой степени, что запретила себе есть ячмень и бобы, стала переходить с улицы на улицу, призывая парижан остаться. «Встаньте на колени и молитесь! Я знаю, я вижу: гунны сюда не придут!»

Первое чудо, чудо и для нее самой, – девочке поверили. Парижане встали на колени и затянули псалмы.

А второе чудо: Аттила не пришел.

Но второе чудо объяснить проще. Поскольку вождь гуннов держал в голове главным образом вестготов, он и решил сначала двинуться на Орлеан, выбрал более короткий путь в Аквитанию, оставив Париж на потом, про запас. Почти так же поступит через много веков Гитлер: в 1940 году он пойдет на Париж вместо того, чтобы пойти на более дальний Лондон. Одна и та же внезапная ошибка в стратегии и в суждениях.

Аэций, только вернувшийся из Италии, собрал всех, кого мог собрать, и 24 июня обрушился на Аттилу, занятого осадой Орлеана. Помощь подоспела вовремя: еще немного – и город бы пал. Орды гуннов, которые пришли с азиатских плоскогорий и которым оставалось каких-нибудь восемьдесят лье до Атлантики, были ошеломлены. Они-то привыкли, что Европа разбегается, едва завидев гуннов, а тут – атака! Гунны отступили.

Опасность – великий объединяющий стимул, Аэций был великим полководцем, а обстоятельства сделали так, что он пришелся как нельзя кстати.

Аэций добрался до Парижа, сделал все для того, чтобы туда вернулись власти, и в течение трех месяцев занимался воссоединением народов Галлии – как древних, так и самых «новых». Ах! Если бы Аттила захватил всю долину Сены, франки никогда не присоединились бы к этой общности и коалиция, скорее всего, оказалась бы невозможна.

Двадцатого сентября, находясь во главе армии, солдаты которой пришли из четырех главных точек Галлии и в которой вестготы, арморикане,[71] франки и бургунды шли бок о бок с галлороманскими воинскими подразделениями, Аэций вновь атаковал гуннов. Это произошло на Каталаунских полях, на равнине, которая простиралась между Шалоном и Труа.

Св. Женевьева. Деталь скульптурного убранства старой церкви аббатства Сен-Женевьев. Романский стиль. XII в.

Аэций, Аттила… Битва между двумя «А» продолжалась трое суток, была великой битвой – ожесточенной, решающей. Это было одно из самых решающих сражений в истории – и одно из самых кровопролитных. Аттила, отброшенный на линию позади его обозов, уже готов был взойти на костер из конской сбруи и военных трофеев – опять немножко похоже на Гитлера с его бункером! Однако он все-таки смог быстро уйти – помогли наступившие сумерки. Он снова перешел Рейн с остатками армии гуннов, год спустя напал на Северную Италию и скоропостижно скончался в 453 году, во время своей семьсот семидесятой или восьмидесятой первой брачной ночи в объятиях некой германки по имени Ильдеко или Ильдико, – вот таким в общем-то веселым образом закончилась жизнь человека, которого называли Бичом Божьим…

Его соперник, Аэций, умер в следующем, 454 году: его убили по наущению Валентиниана III – тем самым лишившего империю ее последнего оплота… Что ж, в этом поступке проявилось столько же дурости, сколько несправедливости и неблагодарности!

В 455 году король вандалов Гензерик[72] вошел в Рим со своей армией. Двадцать лет спустя германец Одоакр[73] объявил себя королем Италии, и Византийский престол был официально извещен о том, что на Западе больше нет римского императора…

Изображение Женевьевы, святой покровительницы Парижа, во всей ее каменной худобе, украшает перекинутый через Сену мост Турнель.[74] Имя этой святой было дано сначала только часовне, потом улице, на которой стояла часовня с мощами Женевьевы, и наконец – целой «горе». Культ покровительницы Парижа оправдан и справедлив, почести, ей воздающиеся, заслуженны. Однако на каком мосту мы найдем статую, назначение которой – напомнить нам об Аэции? Где стела или хотя бы мраморная доска с именем первого освободителя Галлии? А ведь поди пойми, помогла бы или нет молитва святой без деяний полководца…

Аэция окрестили «последним из римлян», точно так же его могли бы назвать «первым французом». История нашей независимости начинается именно с этой прописной «А».

Короля салических франков, который сражался рядом с Аэцием на Каталаунских полях, звали Меровеем.[75]

Золотая монета с портретом императора Юлиана

II. Столица франков

Решение Хлодвига[76]

Женевьева была еще жива, когда внук Меровея Хлодвиг – он же Людвиг, то есть Людовик, Луи – сорок лет спустя после смерти Аэция бросил из своей тогдашней столицы, Реймса, взгляд завоевателя на Париж.

Пятнадцатилетний Хлодвиг был избран королем салических франков после смерти отца, короля Хильдерика, и всего за одно десятилетие добился власти над всеми франкскими племенами. В двадцать пять лет он владел землями от устья Шельды[77] до истока Соны,[78] от берегов Соммы до берегов Мозеля. Кроме того, он разгромил под Суассоном главного противника франков – авантюриста Сиагрия,[79] который присвоил себе странный титул «короля римлян» и правил весьма непрочным «Римским государством», раскинувшимся от Соммы до Луары. Став хозяином древней имперской провинции Бельгика Вторая[80] и всей нынешней Северной Франции, Хлодвиг рассудил, что было бы вполне логичным взять под свое крыло и паризиев. Точнее – подчинить их своей власти.

Однако Женевьева, все еще в ореоле воспоминания о своей «победе над гуннами», снова воплотила в себе «дух сопротивления»: она опять призвала своих земляков к борьбе, теперь – с варварами, язычниками, идолопоклонниками-франками.

Она не давала угаснуть мужеству соотечественников, она руководила обороной города и между двух атак сама сопровождала одиннадцать барж до Арси-сюр-Об и Труа,[81] чтобы привезти оттуда съестное. Такое ощущение, что именно она в это время руководила всей жизнью Лютеции.

В былые времена Женевьева смогла «победить» Аттилу – потому что Аттила до Парижа не дошел, она смогла в недавнем прошлом – и это добавило ей славы – потребовать от отца Хлодвига возврата многих узников, потому что Хильдерик тогда боролся с Сиагрием… А вот перед Хлодвигом ей пришлось склониться, а городу – сдаться. Первые хроникеры, когда наступала необходимость обратиться к этому тягостному делу, либо писали о нем путано и туманно, либо стыдливо его обходили – ну и в результате мы почти ничего не знаем ни о фиаско святой, ни о том, насколько воинственно себя вел по отношению к ней национальный герой. И нам дозволено предположить, что у этого последнего рука была тяжелой…

Тремя годами позже Хлодвиг (возможно, и по любви, но что из политических соображений – точно!) женился на гордой Клотильде,[82] племяннице короля Бургундии, которая, как всем известно, была христианкой.

У Женевьевы снова появилась надежда – она всегда любила трудные задачи. Если уж она не сумела отделаться от этого франка с помощью оружия, можно завладеть его душой с помощью молитвы. Можно предположить, что Женевьеве удалось быстро завоевать доверие Клотильды и дальше они стали действовать уже вместе, усердно трудясь ради обращения короля.

Неудивительно, что Женевьева была удостоена королевской дружбы и чести стать духовной наставницей короля: она вполне этого заслуживала, ведь о ее храбрости, мужестве, набожности, аскетизме говорили уже чуть не по всему белу свету.

Разве не утверждают, что незадолго до смерти Симеон Столпник[83] с высоты столба, где он простоял в окрестностях Антиохии двадцать два года, просил путешественников, отъезжающих на Запад, передать его приветствие творящей чудеса парижанке, которая восторжествовала над Бичом Божьим. На таких вот вещах строится репутация святой… А кроме того, Женевьева обладала даром целительства – она вылечивала невротиков и истеричек, которых в те времена было столько же, сколько во всякие другие, и ее авторитет от этого только возрастал.

Хлодвиг яростно сражался, и суд его был скорым, но тем не менее в вопросах религии он был достаточно терпим. С первых же дней своего правления он стал привечать священнослужителей, брать их себе в советники – как, например, епископа Ремигия.[84] Король желал заручиться поддержкой церкви и доказал, когда решалось «дело о суассонской чаше», что придавал куда больше цены священному сосуду, чем жизни солдата.[85]

Клотильда добилась от Хлодвига разрешения на торжественное крещение их первенца, но, к несчастью, ребенок очень скоро умер.

Второй сын, которому также устроили пышные крестины, тяжело заболел. Хлодвиг начал сильно сомневаться в защитной силе христианской веры, но тут однажды, вовсе не в Тольбиаке,[86] как говорят обычно, а где-то между Бонном и Майнцем, его армии, сражаясь с алеманнами,[87] стали отступать. Суеверный, как все завоеватели, Хлодвиг воскликнул: «Бог Клотильды!..» – и в течение дня отступление обернулось победой.

Историки – и первым это сделал Григорий Турский[88] – не преминули сравнить Хлодвига с Константином Великим.

Так же как Константин, Хлодвиг обратился в христианскую веру – или утверждал, будто обратился, – на поле битвы после того, как заключил своего рода сделку со Всевышним; так же как Константин, он тут же стал защитником епископов и – одновременно – пользовался их защитой. Подобно Константину, он постоянно искал повода для войны и проявлял неутолимую жестокость в отношении врагов, соперников, родственников. Следом за ним, как и за Константином, двинулись епископы с посохами в руках – отпуская грехи и укрепляя позиции церкви. Просто невозможно себе представить, чтобы пример великого, почитаемого всеми христианами императора не преследовал Хлодвига.

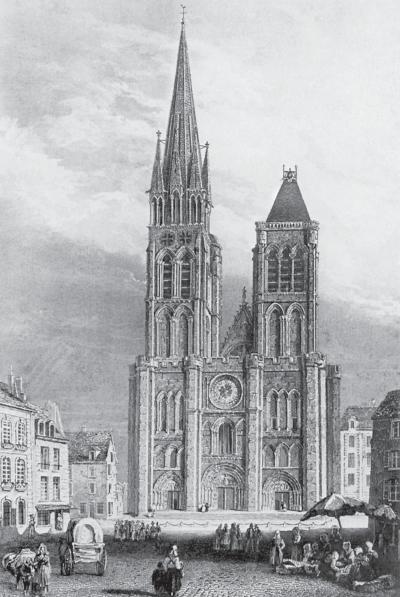

Собор Нотр-Дам

Как только Хлодвигу подчинились алеманнские племена, как только святой Ремигий окрестил его, король двинул войска на Бургундию, где царствовал его тесть и жила семья его жены. И если ему и не удалось присоединить королевство к своим владениям, то помешать ему расширяться удалось вполне.

Теперь можно было заняться вестготами, которым Хлодвиг объявил настоящую религиозную войну.[89] Вестготы были разбиты им в сражении при Вуйе[90] в 507 году, франкский король самолично прикончил вестготского короля Алариха II и захватил все принадлежавшие ему территории севернее Пиренеев.

Для того чтобы полностью сравняться со своим римским образцом, оставалось только уничтожить всех членов собственной семьи. Он начал это делать до крещения и продолжил после – до полного истребления. Все главы его рода были по его приказу поочередно убиты.

На одной из ассамблей Хлодвиг во всеуслышание пожаловался на то, что он – словно путешественник на чужбине, что у него нет тыла, что в случае какой неприятности нет больше ни единого родного человека, который пришел бы к нему на помощь… Сделал он это, чтобы убедиться, что никого не забыл! Ни один дальний родственник, если таковой и уцелел, не решился объявиться – родство с королем стало слишком опасным… Епископы же представляли эти трагические кончины, уносившие всех врагов Хлодвига одного за другим, как знак милости Божьей. После каждого убийства король возводил храм – ох как же много он построил храмов!

Престиж римских институтов власти был еще настолько высок, что Хлодвиг испытал гордость, когда в 508 году, по возвращении с очередной готской войны, получил в Туре – по велению византийского императора Анастасия – знаки отличия римского консула.[91]

Король Хлодвиг принимает крещение от Св. Ремигия. Миниатюра Хроники Сен-Дени. 1493

Вскоре после этого он созвал в Орлеане особый совет, который подтвердил духовенству его привилегии.

А после этого, став в собственных и чужих глазах одновременно защитником всего римского и защитником христианской веры, бывший варвар, бывший вождь салического племени, переодетый в консульский пурпур, возможно – с идущими впереди него ликторами,[92] наверняка – в сопровождении священства, совершил триумфальный вход в Лютецию, которую решил сделать, по примеру императорских префектов, столицей своего государства.

Решение и на этот раз было продиктовано прежде всего географическим положением Лютеции, находящейся на перекрестье путей сообщения – словно в самом центре звезды, положением особенно благоприятным для того, чтобы присматривать как за северными, франкскими территориями, так и за южными, франками завоеванными. А еще, конечно, Лютеция была хороша воспоминаниями, скопившимися в ее стенах. После Цезаря, после Юлиана Лютеция в третий раз подтвердила свое предназначение быть главным городом государства.

Именно в Лютеции Хлодвиг проведет три последних года своей жизни, именно из Лютеции он станет управлять королевством, занимавшим территорию куда большую, чем Франция сегодня: ей недоставало тогда Бургундии и подчинявшейся Бургундии Савойи, к ней еще не были присоединены Прованс и Нарбонна, составлявшие тогда часть итальянского государства остготов, зато на востоке королевство франков простиралось до Везера[93] и Дуная.

Вероятно, Хлодвиг вынашивал планы дальнейшего расширения территории королевства франков, но смерть помешала завоевателю осуществить эти мечты: король скоропостижно скончался в сорок пять лет.

Это был мерзкий тип, величайший авантюрист, крупный политик. Хлодвиг принадлежал к тем отмеченным судьбой людям, которые с щипцами в руках выдирают из утробы эпохи все плоды, какие она только способна произвести на свет. А если мать помрет или ребенок родится уродом? Пусть! Дитяти надо родиться, и точка.

После Хлодвига уже не было ни одного римского префекта и ни одного римского консула. После Хлодвига о Галлии и галльских провинциях говорилось лишь в прошедшем времени. Галлия преобразилась, она стала королевством франков,[94] и тогда же Лютеция сменила имя. Отныне город известен только как Париж.

Могила Женевьевы

А Женевьева-то успела увидеть, как все свершилось! Долгожительство этой аскетичной пророчицы было поистине чудесным и усиливало благоговение перед ней. Женевьева была еще жива в 507 году, когда Хлодвиг с Клотильдой, возможно в благодарность за победу, дарованную им в сражении при Вуйе, на высоком левом берегу – там, где во времена римлян горшечники брали глину, – заложили базилику в честь святых апостолов Петра и Павла. Женевьева была все еще жива, почти девяностолетняя, когда в 511-м Клотильда захоронила мужа в крипте этой новой церкви, превратив ее в королевскую усыпальницу.

И только следующей зимой, во время сильных морозов, Женевьева угасла. Париж оделся в траур по святой старушке, по первой защитнице своего города – она воспринималась с тех пор почти как всеобщая прабабушка. Ее тело упокоилось рядом с телом Хлодвига – так, словно бывшие противники, примирившись, обречены были в смерти стать неразлучными.

Имена Петра и Павла принадлежат всем христианам, имя Женевьевы – одному Парижу, но вскоре храм, посвященный двум святым апостолам, превратился в храм, посвященный лишь одной святой: церковь все равно называли не иначе как церковь Святой Женевьевы. К ней присоединилось аббатство.

Древняя церковь Св. Женевьевы в Париже. Гравюра XIX в.

Капитель колонны церкви аббатства Св. Женевьевы. Романский стиль. XI–XII вв.

Впервые монастырская церковь Святой Женевьевы была перестроена при Филиппе Августе,[95] затем ее пришлось реконструировать второй раз – уже при Людовике XV – вследствие обета, произнесенного этим последним во время болезни. Необходимые денежные средства нашли, взвинтив цены на лотерейные билеты. Проект был заказан зодчему Суффло,[96] но архитектор умер, так и не увидев свое творение завершенным.

Совершенно обновленный архитектурный памятник был едва закончен, когда разразилась революция: здание присвоили, раку с мощами Женевьевы разбили, тысячелетний прах развеяли по ветру, а на место погубленной раки уложили грузное тело Мирабо.[97]

И именно по случаю смерти Мирабо монастырская церковь Святой Женевьевы, назначенная отныне местом упокоения «французов, прославленных своим талантом, своею добродетелью, своим служением родине», превратилась в Пантеон.

Вот только Мирабо недолго там оставался: Учредительное собрание его туда положило, Конвент его оттуда выкинул, а на его место положил Марата, которого выкинул Термидор. Ну и судьба у мавзолеев! В последние полвека мы видели аналогичное перемещение останков – на Красной площади – и удивлялись ему…

Наполеон вернул Пантеон церкви, Луи Филипп[98] возродил его для славы. В новой базилике Святой Женевьевы, пока длилась Вторая империя,[99] опять появилась церковная утварь, которую вновь удалила оттуда Третья республика[100] – тогда же, когда она снова выгравировала на фронтоне Пантеона революционные слова: «Великим людям благодарная отчизна».[101]

Каждая волна – якобинская, имперская, буржуазная, просто мирская – оставила здесь свой след, каждая эпоха помещала сюда на хранение несколько из своих самых именитых обломков: от Руссо[102] до Жореса,[103] от Вольтера[104] до Золя.[105]

Генерал Марсо,[106] маршал Ланн,[107] адмирал де Бугенвиль[108] соседствуют тут с депутатом Боденом, застреленным из ружья на баррикадах, с двумя Карно,[109] членом Конвента и тем, что был убит анархистом, с сердцем Гамбетта…[110] Ну а что делают в этой компании банкир Перрего и министр Крете?[111] Наверное, их угораздило прославиться ко дню своей смерти, но ненадолго, потому что к нашим дням они давно и прочно забыты… Даже в Пантеоне есть свои отбросы.

История первого храма Святой Женевьевы – это начало истории Парижа, история Пантеона – история двух последних веков Франции.

Когда в мае 1885 года катафалк для бедных, сопровождаемый такой толпой, какой никогда не увидишь на погребении богачей, остановился у белых ступеней Пантеона, он привез другого всеобщего пращура, самого французского из всех великих поэтов, автора «Отверженных», «Легенды веков» и «Возмездия», того, кто в дни, когда несчастье снова шло с Востока, когда враг собирался разбить лагеря в Бурже, в Шуази-ле-Руа, в Буживале, написал:

«Париж – город городов, Париж – город людей. Париж – не что иное, как огромное убежище, безграничное гостеприимство…

Разве такая столица, такой источник света, такой центр надежд, душ и сердец, такое вместилище всеобъемлющей мысли может быть подвергнут насилию, разрушен, взят приступом – и кем взят? диким захватчиком? Этого не может быть, этого не будет. Никогда, никогда, никогда!»

Разве этот крик не слышится вам эхом – отраженным, выросшим, возвеличенным тринадцатью веками эхом первого вопля – вопля Женевьевы?

Средневековые паломники в любое время года реками притекали к мощам святой. Сегодня паломники мысли со всего света круглый год приходят поклониться праху поэта.

Старый гигант слова не может покоиться иначе как под гигантским же куполом. В наши дни для всего мира Пантеон – это могила Виктора Гюго.

Город городов, город людей, столица и мозг… Вот это прекрасное определение главного города, каким Париж не перестает быть со времен Хлодвига. Власть вполне может перемещаться или отсутствовать. Она может быть в Блуа – во время отпуска, она может быть в Версале – на представлении или в изгнании, она может оказаться в Бурже, в Бордо, в Виши – все это столицы поражений. Париж навсегда останется столицей всякого труда, всякой ярости, всякого триумфа. Ничего важного, ничего продолжительного не может произойти во Франции без участия Парижа или не по воле Парижа. Решение Хлодвига окончательно определило его судьбу.

Крыша Хильдеберта[112]

Рима больше нет, Парижа еще почти нет.

В этой ночи или, точнее, на этом туманном, неверном рассвете, каким было раннее Средневековье,[113] города искали себе форму, народы – место, общество – закон.

Нам неизвестно, кто был вторым королем Франции: то ли его не было вовсе, то ли королей было сразу четверо.

У франков еще не существовало права первородства при наследовании, и сыновья Хлодвига – Теодорих, Хлодомир, Хильдеберт и Хлотарь – разделили между собой королевство, как делят, при наличии частной собственности на землю, сельскохозяйственные угодья. В это время и появились понятия Нейстрия[114] и Австразия,[115] чтобы хоть как-то обозначить границы, и каждый из братьев сделался королем в своей четверти Франции.

Хильдеберту при дележке достался Париж, но остальные братья, чтобы лучше присматривать друг за другом и жить не слишком далеко от настоящей столицы, устроили себе резиденции в наиболее близких к ней городах своих государств: кто в Суассоне, кто в Реймсе, кто в Орлеане – и отсюда распространяли свое влияние по главным направлениям, достигая северных берегов Мааса, центра Германии и пиренейских отрогов.

Плачевная во всех отношениях, а прежде всего – не позволяющая осуществлять здоровое управление страной, эта система наследования престола порождала зависть, возбуждала соперничество, разжигала беспощадную ненависть, и в конце концов Франция при Меровингах превратилась из-за всего этого в обширную арену преступлений. Каждая смерть становилась желанным поводом для нового передела владений, в каждом младенчике, еще не вышедшем из колыбели, виделся враг, которого нужно немедленно истребить – прежде даже, чем его отнимут от груди. Никогда еще братья так истово не молились о смерти своих братьев, а сестры – о бесплодии своих сестер. И чаще, чем Небесная благодать, этим молитвам внимали кинжал и меч.

Клотильда, гордая и набожная Клотильда, не смогла помешать своим младшим сыновьям, Хильдеберту и Хлотарю,[116] прирезать детей, оставленных ее старшим, Хлодомиром.[117] Избежал этой участи только один из них, укрывшийся в монастыре и принявший постриг. Его имя сначала получил основанный им монастырь, затем деревня, затем мост, затем автомагистраль: беглеца звали Хлодоальд, впоследствии он был канонизирован, отсюда – Сен-Клу.

Тем не менее короли первого и второго поколения еще хранили некоторое понимание единства Regnum Francorum.[118] Они умели объединяться, чтобы увеличивать свои владения: им удалось захватить королевство Тюрингия в Германии, завоевать большое королевство Бургундское, они заставили остготов уступить им Прованс, и передача прав на него была подтверждена Юстинианом,[119] как только тот утвердил свою власть в Италии.

Лютеция в 508 г. (во времена короля Хильдеберта). Историческая карта. Гравюра из Traite de la police. Начало XVIII в.

Такое ощущение, что в это время в двух противоположных точках Европы мечтали восстановить древнюю Римскую империю: в Реймсе Теодеберт,[120] самый замечательный из внуков Хлодвига, с полчищами франков и германцев, в Византии – Юстиниан со своими Codes, своими Institutes[121] и армиями великолепного Велизария.[122]

План аббатства Сен-Жермен. Гравюра XVII в.

Но за Альпами и Пиренеями франкским королям не повезло: их отважных аламанов разбили на юге Италии, и им пришлось убираться с Апеннинского полуострова; не счастливее сложилась судьба войска под началом Хильдеберта в Испании; ну а Септимания,[123] точнее, прибрежные районы от Русийона до Нима по-прежнему оставались частью королевства вестготов.

Капитель колонны. Аббатство Сен-Жермен. Романский стиль. XI–XII вв.

Война с Италией, война с Испанией – эти слова были в VI веке привычны для ушей французов и звучали уже предвестием поражения в финале кампании.

Из Сарагосы Хильдеберт привез лишь тунику святого Винценция и золотой крест, происхождением из Толедо. Для хранения этих своих трофеев, доставшихся ему в результате грабежа, он, по просьбе епископа Германа, основал в предместье Парижа монастырь. Место, выбранное им, уже носило на себе отпечаток истории: в этих самых краях Камолуген, идя на бой, собирал свои войска, отсюда он ушел на Марсово поле, где был разбит легионами Лабиена.[124]

Новая базилика, посвященная сначала святому Винценцию и Святому Кресту,[125] поражала великолепными мозаиками – имитацией равеннских,[126] а еще больше – своей сверкающей на солнце кровлей, сделанной из позолоченных бронзовых пластин.

Эти продиктованные набожностью расходы ничем не помогли королю Хильдеберту: смерть настигла его в 558 году, на следующий же день после освящения храма. Там его и похоронили – так же, как восемнадцать лет спустя похоронят епископа Германа.

Из-за этого последнего и, конечно, благодаря сияющей крыше базилику Святого Винценция в народе перекрестили в храм Сен-Жермен-ле-Доре.[127] Вплоть до эпохи Дагоберта[128] эта церковь служила усыпальницей королей первой династии.

Потом роскошную крышу разворовали норманны,[129] и в 1000 году ее заменили высокой квадратной башней, увенчанной шпилем, – и башня эта знакома всем хотя бы по имени.

Именно сюда в нашей половине века молодые люди со всех концов света несут свои блеск или нищету, скуку или грезы, спешат кто с новой спортивной машиной, кто с беззаконной любовью, кто с печальными песнями. Базилика Хильдеберта – это Сен-Жермен-де-Пре.[130]

Казнь Брунгильды[131]

Стало быть, франкские короли завладели всей Западной Европой, кроме Италии и Иберии. Граница их государства тянулась от современного Лейпцига до современной Ниццы, пересекала Баварию, огибала озеро Констанция и шла вдоль Сен-Готарда.

Кончина Хильдеберта, продолжившая собой длинную цепь смертей – как естественных, так и насильственных, – позволила последышу Хлодвига, Хлотарю,[132] взять под свое единоначалие всю эту обширную территорию, и Париж на три года (558–561) снова стал единственной столицей франков.

Если чем и рисовать портрет Хлотаря – то кровью. Вспомним лишь одно из нескольких дюжин его преступлений.

Один из сыновей Хлотаря захотел стать независимым – и отец приказал запереть молодого человека в хижине из досок, которую после этого подожгли. Вроде бы папашу после этого стало мучить раскаяние, и он отправился в паломничество ради искупления греха, но дошел только до Тура. А на следующий год, мучась бронхопневмонией, заработанной на охоте, снова поссорился с Богом и перед смертью бросил в Его адрес такие кощунственные слова: «Ох, что же это за Царь Небесный, если Он губит столь великих царей земных?»

После него также осталось четверо сыновей-наследников, и королевство франков опять было поделено на четыре части.

Париж пережил тогда любопытное приключение, которое лишний раз доказывает значение нашего города. Король Кариберт,[133] которому при новом разделе Франции достался Париж, умер первым, и братья тут же принялись не без алчности делить его земли. Всё бы ничего, но у них никак не получалось достичь согласия в вопросе о том, кому будет принадлежать Париж. И в конце концов они решили сделать его «неделимым городом», которым станут управлять сообща с помощью назначенных ими наместников, причем ни один из трех королей по этому договору не имел права войти в Париж без разрешения двух других. Статус столицы франков в это время можно сравнить разве что с положением Берлина после Второй мировой войны…

Но самое удивительное в этом удивительном договоре то, что три короля соблюдали его в течение шести лет, – особенно трудно в это поверить тем, кто знает, что любовницей одного из подписавших его, Хильперика,[134] была Фредегонда,[135] а другой, Сигеберт,[136] только что женился на Брунгильде!

Королева Брунгильда прославилась не только тем, что ее протащили по земле, привязанную за волосы, одну руку и одну ногу к конскому хвосту, как нам памятно со школьных лет. Брунгильда, прежде всего, возвысилась над своим временем. Эта вестготская принцесса, воспитанная в Испании на римский лад, говорила на классической латыни и ценила поэтов. К тому же она была красива или слыла красавицей: королева, как же иначе! Она сверкала необычайным блеском при дворах, состоявших из выскочек-солдафонов и жадных до земель и недвижимости епископов. У нее был широкий кругозор, она умела вести беседу на любые темы и отлично разбиралась в политике, она была решительной, настойчивой, любила командовать – все эти качества вместе не так уж часто встречаются в любую эпоху, а в ее время и подавно были редкостью.

Сияние Фредегонды, если сравнить с тем, что исходило от Брунгильды, напоминало поблескивание черной геммы или отсвет глаз ночного хищника. Эта необразованная, некультурная рабыня, не обладавшая умом, зато наделенная дикими амбициями, настолько же свирепая при победе, насколько трусливая при поражении, должно быть, отличалась некой животной соблазнительностью, потому что Хильперик только ради того, чтобы ей понравиться, прикончил всего за неделю двух своих первых жен, одна из которых была родной сестрой Брунгильды.

Вот вам начало конфликта. Чуть позже Хильперик вторгся на земли Сигеберта, принеся туда ужас и смерть. Сигеберт ответил тем, что направил против единокровного брата свои германские армии. Все соглашения были нарушены, Сигеберт с оружием в руках вошел в «неделимый город» и обосновался там. Таким образом, Брунгильда стала королевой Парижа.

Третий брат, Гонтран, тщетно пытался выступить в роли третейского судьи.

Соперничество Сигеберта и Хильперика, а затем их вдов и их потомков в течение сорока лет заполняло собой историю, продолжались зверства, грабежи, убийства, сжигались монастыри со всеми их обитателями, преступления совершались прилюдно, среди толпы, и на супружеском ложе, королей протыкали насквозь в ту минуту, когда их поднимали на щит, в кинжалах ловко вытачивались отверстия, чтобы наполнить их ядом, похищали детей, отрезали руки, выкалывали глаза, лжесвидетельства продавались по высокой цене, ненависть передавалась от отца к сыну, подобно наследству… Худшие страницы византийских анналов не содержат таких ужасов. Впрочем, и Византия тут не стояла в сторонке: император Мауриций однажды вмешался в эту кровавую бойню, чтобы поддержать бастарда Хлотаря в его правах.

Сигеберт был убит в Артуа, и Брунгильду бросили в руанскую тюрьму. Хильперика убили близ Парижа, и Фредегонда укрылась на хорах собора Парижской Богоматери, где принялась молиться. Удача или, вернее, неудача еще не раз будет менять лагерь, доставаясь то одним, то другим.

Теперь нам надо немного подправить финальную картину, созданную памятью народа, ту, что в течение стольких поколений населяла детское воображение страшилками. Правда была куда ужаснее легенды: грех восторжествовал, добродетель была наказана, над старостью как следует поглумились.

Но вовсе не Фредегонда обрекла свою многолетнюю соперницу на пресловутую смертную муку – Фредегонда к тому времени уже шестнадцать лет как была мертва. Выиграв последнюю битву между Суассоном и Ланом, она тихо угасла в своей постели, которую к тому времени довольно давно уже делила с любовником – Ландериком. И осуществить посмертное мщение Фредегонды взялся ее сын, Хлотарь II.

И вовсе не молодую прекрасную женщину с пышной грудью привязали тогда к конскому хвосту, но старуху семидесяти девяти лет. Потому что Брунгильде было именно столько. Она правила вместе с сыном, потом – вместе с внуками, она правила, когда были детьми ее правнуки, от их имени. Всеми покинутая, преданная, схваченная врагами, она была обвинена во всех преступлениях, какие только совершались в течение четырех царствований, включая и те, что совершила Фредегонда. Три дня Брунгильду пытали, перед тем прирезав у нее на глазах последних ее потомков, затем посадили ее на верблюда и долго возили ее так сквозь воинский строй под хохот и улюлюканье солдат. Верблюд у франков! Нам это кажется странным, необычным, между тем присутствие верблюда доказывает всего лишь, что продолжалась торговля с Востоком и что меровингские правители унаследовали от Рима склонность к зверинцам.

Король Хильперик и Фредегонда присутствуют на казни обвиненных в колдовстве. Миниатюра XIV в.

Наконец несчастную старуху сняли с седла и привязали за руку, за ногу, за волосы (надо полагать, волосы у Брунгильды были уже совсем седые) к хвосту необъезженного коня…

Историки не могут найти согласия, выясняя, в каком месте была совершена казнь. Большинство, повторяя это друг за другом, помещают место казни в окрестностях Дижона, но некоторые утверждают, что казнь имела место в Париже и что растерзанное тело старой королевы волокли вдоль будущей улицы Пти-Шан.[137] Часть этой улицы после Второй мировой войны была переименована: ей дала свое имя национальная героиня, другая мученица – Даниель Казанова.[138]

Трон Дагоберта

В течение века, который отделял смерть Хлодвига от царствования Хлотаря II, Париж, хотя и переходил из рук в руки и менял королей, не переставал расти. Церковные приходы располагались теперь по обоим берегам Сены: Сен-Жюльен, Сен-Северин, Сен-Мерри, Сент-Этьен, Сен-Марсель, Сен-Жерве, Сен-Лазар… Дома теснились вокруг завезенных издалека мощей или памяти о священнослужителях-чудотворцах. Не стоит удивляться подобному цветнику святых в Париже времен Меровингов – впрочем, как и в других местах в ту эпоху. Добродетель была здесь таким редким товаром, что один тот факт, что ты человек порядочный, великодушный и хоть чуть-чуть стремишься помочь людям, уже считался чудом, и, по общему мнению, такой человек заслуживал канонизации.

Тогда и впрямь «только вера и спасала», вера… и церковники – им одним удавалось иногда внушить страх королям.

Париж рос, но рос содрогаясь. Париж рос, но рос беспорядочно, не зная гигиены, без какого-либо плана. Но какой заботы о благоустройстве города можно было ждать от века, который не знал грамоты и – это касается всего франкского Запада – произвел на свет всего двух писателей: поэта Фортуната, воспевшего Брунгильду, и историка Григория?[139] Никакой другой свет не светил в эти темные времена децивилизации.

Братоубийственные войны, которые истребляли королей и истощали народы, свидетельствуют не только о разгуле насилия и диких нравах, царивших в те времена. Такие кровопролитные войны доказывают и пагубность территориальных разделов, и необходимость единой власти, резиденцией которой, это совершенно очевидно, служил Париж.

Брунгильда первой поняла необходимость единой власти с центром в Париже: когда четверо ее внуков остались сиротами, она – вопреки всем франкским обычаям – провозгласила королем одного, старшего. Стало быть, знаменитый Салический закон – имеется в виду переход престола к старшему из потомков мужского пола, – который так упорно отстаивали при последних Капетингах (из прямо наследовавших трон), являлся на самом деле решением, нет, изобретением Брунгильды, вступившим тогда в противоречие с салической традицией и салическими нормами.

Ум Брунгильды принес пользу ее палачу. Хлотарь II, единственный, кто выжил в долгой семейной резне, постарался восстановить единство власти. Он правил своим государством из Парижа, где и созвал в 614 году совет епископов одновременно с мирской ассамблеей, а правил он разными подчиненными ему франкскими территориями, посылая туда безусловно верных ему высших должностных лиц.

Именно в это время особое и очень большое значение при дворе придавалось функциям мажордома, или майордома,[140] и человек, занимавший эту должность, играл по обстоятельствам роль то первого министра, то вице-короля.

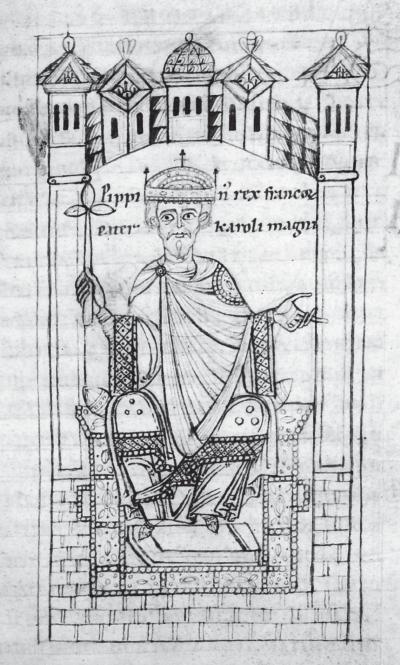

Майордом Австразии, который выступил подстрекателем в «деле Брунгильды», звался Пипином – от него и пошла династия Каролингов.

А что было дальше? А дальше Хлотарю II, умершему в 629 году и захороненному в Сен-Жермен-ле-Доре, наследовал его старший сын, которого Париж сделал героем песенки, – это добрый король Дагоберт,[141] стоявший бок о бок с великим святым – Элигием.[142] Но песенка – не история. Жизнь каждого из этих знаменитых приятелей таит в себе немало сюрпризов.

Петрус Кристус. Святой Элигий. 1449

Обратимся к Элигию… Есть что-то от необычайного приключения в самом его возвышении. Начинал он в Лиможе как кузнец и с самого начала отнюдь не отличался скромностью. Во всяком случае, на своей вывеске он написал: «Элигий, мастер из мастеров, хозяин над всеми». В Париже он обосновался как ювелир, и вскоре среди его клиентов оказались придворные, которым Элигий поставлял чаши, посуду, ларцы, дароносицы и раки для мощей. Золотой трон, который называют Дагобертовым, был изготовлен Элигием для Хлотаря II. Дагоберт получил трон совершенно готовым вместе с прочим наследством.

Работая с золотом, приближаешься к государственной казне, точно так же – работая на короля, становишься его советником. Элигий судил обо всем и вкус к власти имел отменный. Для Дагоберта он перестроил налоговую службу и исправил финансовое положение. Будучи неплохим бизнесменом, прежде чем стать церковником, Элигий продемонстрировал еще большую искусность и ловкость в качестве казначея, чем в качестве королевского ювелира.

Король Дагоберт I. Фрагмент надгробия в аббатстве Сен-Дени

Министров финансов любят редко, но будущего святого Элигия не то чтобы не любили – его ненавидели. Париж питал к нему просто жгучую ненависть. После смерти короля Дагоберта I, страшась за свое будущее, Элигий отправляется в Нуайонское аббатство, где и доживает весьма осторожным изгнанником свой век. Если и свершил какое чудо этот святой, то чудо заключалось в умении изъять у народа столько звонкой монеты.

Что же до самого Дагоберта, то и он был вовсе не таким славным малым, каким его считают. И если сожалеть о кончине этого «доброго короля», то только сравнивая его с наследничками.

У Дагоберта был темперамент воина, склонность к деспотизму во власти и вкусы сатрапа. Убийства совершались им отнюдь не в порядке исключения – напротив, для Дагоберта это был один из методов правления. Он воспринимал брачные обеты как своего рода сделку и много раз менял законных жен, при этом даже и не думая отказываться от доброй сотни сожительниц. И если однажды придворному ювелиру довелось увидеть короля в несколько странно надетых штанах, значит, скорее всего, тот одевался наспех, уходя из гарема.

Тем не менее надо отдать Дагоберту должное: он много разъезжал и, имея благодаря Элигию много денег, преуспел там, где его отец потерпел поражение. Дагоберт практически восстановил единство Regnum Francorum, то бишь Франкского королевства, на территории от Восточной Германии до Пиренеев. Это был жестокий король, но – великий король.

Чтобы обезопасить себя от нападения славянских народов, которые близ границ его германских владений уже начинали волноваться, Дагоберт заключил с византийским императором Ираклием I[143] договор о дружбе и «вечном мире». Из этого ясно, насколько далеко простиралась держава Дагоберта…

И тогда Париж внезапно оказался вторым городом мира, по крайней мере, если иметь в виду значимость того, кто там царствовал. А ведь присутствие где-то сильной власти привлекает туда и стимулирует там всякую деятельность – будь то строительство или торговля, оно благоприятно для роста амбиций, оно магнитом притягивает в эти края путешественников. Должно быть, в Париже нечем было дышать, оглушал шум, доносящийся из мастерских ремесленников, трудно было перемещаться, и уже тогда его жители начали мечтать о свежем деревенском воздухе – именно потому Дагоберт с таким удовольствием отправлялся провести конец недели на своих виллах в Рюэйе и Эпине́.

Именно в Эпине король Дагоберт и умер – в 639 году. Его великое царствование продолжалось всего десять лет. И именно в Сен-Дени, в базилике, построенной Элигием, король Дагоберт и упокоился – первым из французских монархов, которых отныне станут тут хоронить.

После него все снова развалилось. Наследники опять разделили королевство, и даже те, кому при дележке доставался Париж, не делали из него своей резиденции. А мы знаем, что, когда французские власти покидают столицу, ни к чему хорошему это не приводит.