Глава 3 Равновесие

Хочешь жить – умей вертеться.

В этой главе речь пойдет об ошибках в области статики. И тут многие могут задать вопрос – какая статика в космосе? Все школьные задачи из этого раздела физики предполагают наличие опоры, а о каких опорах может идти речь в условиях невесомости?

На самом деле статика – это наука о равновесии, балансе приложенных к телам сил и возникших моментов.

Ключевое понятие здесь – центр масс. Если есть сила, помимо силы притяжения, которая действует на тело не на линии центра масс, то тело получит вращательный момент и начнет крутиться. И это большая проблема для ракет. Двигатель должен создавать тягу вдоль линии центра масс. Это всегда было известно, но некоторые детали при подготовке к полетам все же упускались.

Так, на заре космонавтики инженеры ошиблись насчет того, в какое место ракеты прикрепить двигатель. К примеру, на американской ракете «Нелл» он был сверху. Логика проста – главное, что реактивная сила действовала на линии центра масс, а если двигатель выше него, то полет ракеты будет более устойчивым. Гравитация в случае чего сама развернет нижнюю часть к земле. Вот только горячие потоки газов, которые выходили из двигателя, стали прожигать корпус и разрушать ракету.

После этого основным местом расположения двигателей стал хвост. Но теперь возник вопрос равновесия. Ракета оказалась подобна качелям. Если одна из сторон тяжелее или на одну из сторон действует сила, то всю конструкцию будет уводить. Хотя это и большая проблема, но она стала и решением вопроса систем управления. Если мы хотим, чтобы ракета повернулась, достаточно подать на одну из ее частей увеличенный поток воздуха, который ее и отклонит.

Серьезные проблемы были у ракеты Н-1. Она разрабатывалась под лунную программу, была огромной (105 м высотой) и тяжелой (1880 т) и получила прозвище Царь-ракета. В ней была предусмотрена работа пяти ступеней, но в итоге даже вторая не запускалась. Как и Царь-пушка не стреляет, а Царь-колокол не звонит, Царь-ракета свое предназначение так ни разу и не выполнила. Дело в том, что для отрыва от Земли такой громадины требовалось минимум 28 двигателей на первой ступени. Это очень много. Гарантировать, что все они будут выдавать необходимую мощность, было нельзя. Если же один из двигателей создаст слишком большую силу, то возникнет разбалансировка. Чтобы решить эту проблему, инженеры добавили к 28 еще два. Если один из двигателей откажет, то выключится тот, что напротив него. Суммарная тяга уменьшится, но баланс будет удерживаться.

Во время первого испытательного пуска именно так и произошло. Двенадцатый двигатель от скачка напряжения отключился, и тогда двигателю 24 была дана команда тоже отключиться. Тем не менее, хотя ракету-носитель не начало разворачивать, баланса добиться не удалось. Н-1 стала ходить ходуном – то в одну сторону наклонится, то в другую. От таких колебаний начали рваться шланги топливопроводов, а за этим последовал разлив горючего, которое в свою очередь воспламенилось и привело к взрыву всей ракеты-носителя.

Второй пуск Н-1 отличался незначительно. Почти сразу отключился двигатель номер 8. За ним последовали и остальные. В итоге работающим остался только один, и он начал разворачивать ракету-носитель вдоль продольной оси. В итоге Н-1 упала плашмя прямо на стартовый стол космодрома. Последующий взрыв уничтожил всю стартовую площадку и даже сильно повредил соседнюю. Это происшествие на два года отложило все работы по ракете для пилотируемой лунной программы.

Третий старт – и снова проблемы с балансом сил, но на этот раз не по вине двигателей. Достаточно быстро после старта Н-1 начала крутиться вокруг продольной оси. Поначалу вращение было незначительным, но чем больше проходило времени, тем выше становилась скорость вращения. Масса ракеты-носителя огромна, и потому вернуть на место центр тяжести стандартным системам не удалось. Более того, раскручивание привело к разрушению креплений первой и второй ступеней. Памятуя о предыдущей ситуации, инженеры внесли изменения в программу работы. Теперь в течение 50 секунд после взлета двигатели не могли выключиться, чтобы успеть увести ракету-носитель от стартовой площадки. Интересно, что при первом пуске в момент, когда функционировало только 28 двигателей (без № 12 и № 24), раскручивающей силы не было.

Тем временем в США начал набирать популярность проект, сулящий инженерам большие проблемы в области статики: «Спейс Шаттл». Он представляет собой космический аппарат в виде самолета с реактивными двигателями, тяжелыми топливными баками, прикрепленными к днищу, и твердотопливными ускорителями по бокам. Даже если сбалансировать такую систему, то после старта топливо будет уходить из баков, они станут легче, а из-за этого сместится центр масс. Система начнет заваливаться примерно так, как человек, несущий на спине слишком тяжелый рюкзак. У обычных ракет такая проблема, разумеется, тоже может возникнуть. Чтобы ее избежать, их конструкция представляет собой цилиндр или конус (тело вращения) и имеет осевую симметрию. Центр масс в таком случае при истечении топлива будет только опускаться, но оставаться примерно на одной вертикальной линии. Баланс будет сохраняться. У шаттла нет полной симметрии, и реализовать эту простую идею не получится в принципе. У советского шаттла – корабля «Буран» – была похожая конструкция и похожая проблема. Центр масс в полете будет смещаться и выводить из равновесия всю систему.

Макет корабля «Буран»

Для решения проблемы инженеры изготовили двигатели подвижными. Они могли менять направление тяги. Также в конструкцию в хвостовой части был включен так называемый балансировочный щиток.

Главное отличие советского многоразового космического аппарата от его американского собрата – маршевые двигатели. В проекте «Буран» они размещены не на самом корабле, а на ракете-носителе «Энергия». Проблема с балансом произошла как раз при ее старте, но с другим космическим аппаратом – «Скиф-ДМ», который более известен под названием «Полюс». При взлете полезный груз перевесил, и «Энергия» немного завалилась. Это было скорректировано, и ракета-носитель со своим грузом на орбиту все-таки вышла, но на стартовой площадке возникли большие проблемы. Струя от двигателя после отклонения ракеты оказалась направлена не в специальный газоотводный лоток, а в сторону других важных элементов стартового комплекса. Так, например, горячий поток из двигателей своим давлением выбил огромною трехтонную герметичную дверь и создал немалые разрушения.

Интересно, что этого можно было избежать благодаря предложенной инженерами системе сопровождения, от которой все-таки отказались. Она была разработана для предотвращения заваливания ракеты-носителя из-за ветра. Так как воздушный поток должен иметь огромную силу, чтобы сдвинуть многотонную ракету, а шквалистых порывов не предвиделось, это устройство было убрано. Инженеры боялись, что механизм фиксации слишком сложен, и если в нем есть дефект, то неисправный держатель будет мешать пуску.

Опасения были обоснованными, так как в США как раз использовались подобные устройства и их поломки неоднократно происходили как с шаттлами, так и со стандартными ракетами-носителями. Крепление к стартовому комплексу было жестким с применением специальных взрывающихся болтов – пироболтов. Они держали ракету-носитель, не давая ей упасть. Во время пуска по команде пироболты должны были разрываться и тем самым освобождать ракету-носитель от стартового стола. Достаточно часто они не срабатывали.

Правда, к проблемам на старте это не приводило, так как ни один болт не смог бы удержать мощь рвущейся в небо ракеты и удержать ее. Однако при этом крепления вырывались с корнем, и их потом необходимо было восстанавливать.

В СССР для фиксации других ракет-носителей семейства Р-7 на стартовой площадке была разработана система «Тюльпан», которая используется по сей день. Она применяется для решения проблемы с балансом и представляет собой нечто напоминающее качели. Точка опоры с шарнирным механизмом, с одной стороны – стрела с полукруглым держателем, а с другой стороны – тяжелый груз-балансир.

Таких опор четыре штуки. Когда ракету-носитель устанавливают на эти конструкции, сама ракета своим весом прижимает их к себе, а они удерживают ее, не давая наклониться. Когда же двигатели набрали достаточно мощности, чтобы ракета не нуждалась в опоре, нагрузка со стрелы снимается, а тяжелый груз с другой стороны перевешивает и отклоняет опоры от ракеты. Действие напоминает раскрытие лепестков цветка, что и дало системе название «Тюльпан».

Однажды представители США оказались на космодроме Байконур и очень интересовались, как советским инженерам удалось добиться синхронного одномоментного отделения опор. Как видите, все просто: «Тюльпан» – полностью механическая система с минимумом деталей, которая работает на третьем законе Ньютона. Он гласит: сила действия равна силе противодействия.

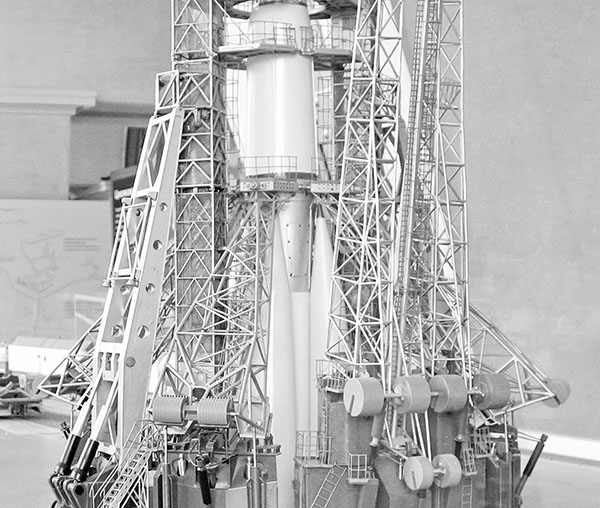

Часть макета стартовой площадки космодрома Байконур с системой «Тюльпан»

Законы статики были применены и для решения других проблем космических аппаратов, не только при взлете, но и при посадке. Для пилотируемой лунной миссии разрабатывался посадочный модуль корабля. На Луне работают те же, что и на Земле, принципы и законы равновесия, так что их приходилось учитывать.

Для уменьшения объема и массы лунного модуля инженеры хотели сделать его с прямыми опорами по ширине космического корабля. Однако при проектировании выяснилось, что если человеку понадобится выходить из кабины, то системы управления и радиосвязи нельзя будет установить равномерно со всех сторон корабля, поскольку одну из стен придется отдать под «дверь». Кроме того, для датчика расстояния, который станет измерять дистанцию сближения с Луной в ходе посадки, нужно место за этими опорными стойками. В итоге оказалось, что бо́льшая масса лунного корабля сосредоточена с одной стороны. Уже во время испытаний на Земле выяснилось, что аппарат опрокидывается, так как одна его часть перевешивает другую. По законам статики тело, находящееся на поверхности, будет устойчивым, если проекция его центра масс оказывается в площади опоры. Соответственно, решение проблемы было простым – изготовить раздвижные стойки, чтобы центр масс не выходил за пределы увеличенной площади опоры. Выводы были сделаны и для лунного скафандра, с которым тоже могла возникнуть проблема опрокидывания, – инженеры спроектировали специальный обруч. У одежды космонавта, чтобы ходить в безвоздушных условиях, должны быть системы жизнеобеспечения. Логично, что они будут располагаться за спиной, словно в рюкзаке туриста. Вот только скафандр для хождения по Луне под названием «Кречет» имеет массу более 100 кг. Конечно, на естественном спутнике Земли сила тяжести меньше в шесть раз, соответственно, и в шесть раз меньше вес, но с учетом того, что сам космонавт тоже будет легче, возник вопрос, не будет ли он опрокидываться. На всякий случай в комплект скафандра был включен большой обруч вокруг пояса, который не дал бы упасть на спину. Вот только советский космонавт в специально оборудованном скафандре на Луне так и не побывал. Зато там были американские астронавты, которые показали, что опасения наших инженеров были не напрасны. Особенно жаловались на трудности с балансом астронавты миссии «Аполлон-15». Они были первыми людьми, что работали на Луне три дня. Кроме того, в их программу входило много экспериментов с геологическими (селенологическими) образцами. Чтобы собрать для этого материал, астронавтам требовалось приседать, из-за чего смещался центр тяжести и нарушалось равновесие.