Вступление

Евгений Иванович Замятин родился 20 января (1 февраля) 1884 года в городе Лебедянь Тамбовской губернии, умер 10 марта 1937 года в Париже.

Замятин известен прежде всего как автор романа «Мы», хотя обратил на себя внимание своими повестями и рассказами, написанными в стиле, который сам Замятин называл неореализмом.

Член партии большевиков, сидевший в тюрьме и при царском правительстве, и после революции, инженер по образованию, наблюдавший за строительством ледоколов на английских вервях, получивший прозвище «англичанин» и относившийся с высокомерным презрением к Англии, изгнанный из Советского Союза, но так и не отказавшийся от советского паспорта и считавший себя за рубежом советским писателем, Замятин создал одну из самых отвратительных картин будущего, предостерегая от машинного рая, а в итоге предсказал зарождение тоталитаризма.

С молодых лет Евгения Замятина привлекала революционная романтика, его арестовывали, высылали, запрещали жить в Петербурге. В революционные дни 1905 года он счастливо избегнул казни, посидел в одиночке на Шпалерной, затем был выслан в родную Лебедянь. «Сидел в одиночке пока всего только два раза: в 1905–6 году и в 1922 г.; оба раза – на Шпалерной и оба раза, по странной случайности, в одной и той же галерее. Высылали меня трижды: в 1906 г., в 1911 г. и в 1922 г. Судили один раз: в Петербургском Окружном Суде – за повесть „На куличках“», – писал Евгений Замятин во втором варианте своей автобиографии. Революция для него – огнеглазая любовница, жестокость которой не отпугивает, а, наоборот, привлекает поклонников. «Старый мир, с его военщиной, неравенством, ожесточенной борьбой классов, национальной и расовой враждой – болен неизлечимо и обречен на гибель»[1], – считал писатель.

Портрет Е. И. Замятина. Борис Кустодиев, 1923 г.

Политехнический университет

Герб города Лебедянь, где прошло детство писателя

Революционная деятельность порой мешала учебе, но все же в 1908 году Замятин окончил Политехнический университет, а вскоре к нему пришел и литературный успех после публикации повести «Уездное». Картина провинциальной жизни, написанная с тошнотворными подробностями, открыла целый ряд гиперреалистически отталкивающих повестей и рассказов молодого автора.

Панорама Ньюкасла, 1950 г.

Во время Большой войны, как тогда называли Первую мировую, в 1916 году Замятина как морского инженера отправили в командировку в Великобританию для участия в строительстве заказанных Россией ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго и Сандерленда. Здесь Замятин выступал как представитель заказчика при строительстве ледоколов.

К ледоколам он относился с особой любовью, для него они были куда привлекательнее, нежели люди. Вот что Замятин пишет в своей статье: «О моих женах, ледоколах и России»:

«Их (ледоколов) еще мало, их всего только штук двенадцать на четыре русских моря. Дед всех ледоколов – это „Ермак“, и это самый большой из построенных до сих пор ледоколов. Дед „Ермак“ жив и работает до сих пор: так прочно и надежно строили англичане в те годы, когда еще прочен и надежен был их фунт стерлингов. Построен был „Ермак“ на заводе Армстронга в Нью-Кастле, а основы проекта этого первого ледокола были разработаны адмиралом Макаровым, погибшим во время Русско-японской войны.

‹…›

И затем во время войны – сразу целый выводок, целая стая ледоколов: „Ленин“ (прежнее, дореволюционное имя „Ленина“ было „Святой Александр Невский“), „Красин“ (до революции „Святогор“), два близнеца – „Минин“ и „Пожарский“ (не помню их новых имен), „Илья Муромец“ и штук пять маленьких ледоколов. Все эти ледоколы были построены в Англии, в Нью-Кастле и на заводах около Нью-Кастля; в каждом из них есть следы моей работы, и особенно в „Александре Невском“ – он же „Ленин“: для него я делал аванпроект, и дальше ни один чертеж этого корабля не попадал в мастерскую, пока не был проверен и подписан: Chief surveyor of Russian Icebreakers Building E. Zamiatin[2]».

Ледокол «Ермак», 1917 г.

Ледокол «Святогор», 1917 г.

В 1917 году Замятин вернулся на Родину, а в память о своем пребывании в Англии написал повесть «Островитяне», пристрастную, едкую, хотя и талантливую сатиру на английскую жизнь.

После возвращения в Россию Замятин сблизился с Максимом Горьким, участвовал в его проектах по спасению культуры, поскольку после революции ее, культуру, и литературу в том числе, срочно приходилось спасать, правда, зачастую без особого успеха.

«Значение Замятина в формировании молодой русской литературы первых лет советского периода – огромно. Им был организован в Петрограде, в Доме искусств, класс художественной прозы. В этой литературной студии под влиянием Замятина объединилась и сформировалась писательская группа „Серапионовых братьев“: Лев Лунц, Михаил Слонимский, Николай Никитин, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, а также – косвенно – Борис Пильняк, Константин Федин и Исаак Бабель. Евгений Замятин был неутомим и превратил Дом искусств в своего рода литературную академию. Количество лекций, прочитанных Замятиным в своем классе, лекций, сопровождавшихся чтением произведений „Серапионовых братьев“ и взаимным обсуждением литературных проблем, и, разумеется, прежде всего проблем литературной формы, – было неисчислимо», – вспоминал Юрий Анненков в «Дневнике моих встреч».

Февральская революция, Петроград, митинг перед Таврическим дворцом, 1917 г.

Большевик. Борис Кустодиев, 1920 г.

Послереволюционная жизнь не особенно вдохновляла писателя. Уже в 1919 году он отчетливо видит, что вблизи революция оказалась вовсе не огнеокой красавицей, а новым «Уездным», где власть получил все тот же обобщенный Барыба с каменными челюстями, способными перемалывать людские судьбы как мелкие камешки:

«Россия, старая наша Россия, умерла. Какие-то черви неминуемо должны были явиться и истребить ее огромный и тучный труп. Черви нашлись, слепые, мелкие, голодные, жадные, как и полагается быть червям. Пусть они отвратительны, эти черви, но социологу ясно: они были нужны. Кто-то должен разрушать трупы.

И вот России уже нет, и нет ее трупа. От России остался один только жирный перегной – жирная, неоплодотворенная, незасеянная земля. Работа разрушения кончена: время творить. Кто-то должен прийти, вспахать и засеять то пустынное черноземное поле, которое было Россией. Но кто же?

Мы знаем одно: эта работа не для червей. Эта работа под силу только народу. Не оперному большевистскому „народу“, насвистанному для вынесения бесчисленных резолюций о переименовании деревни Ленивки в деревню Ленинку, а подлинному Микуле Селяниновичу, который лежит сейчас связан, с заткнутым ртом.

Идеология тех, кому история дала задачу разложить труп, естественно должна быть идеологией разложения. Конечная цель разложения: это nihil, ничто, пустыня. Вдохновение разрушительной работы – это ненависть. Ненависть – голодная, огромная, ненависть – великолепная для того, чтобы одушевить разложение. Но по самой своей сути – это чувство со знаком минус, и оно способно организовать только одно: организовать разложение.

Партия организованной ненависти, партия организованного разрушения делает свое дело уже полтора года.

И свое дело – окончательное истребление трупа старой России – эта партия выполнила превосходно, история когда-нибудь оценит эту работу Это ясно.

Но не менее ясно, что организовать что-нибудь иное, кроме разрушения, эта партия, по самой своей природе, не может. К созидательной работе она органически не способна. К чему бы она ни подходила, за что бы она ни бралась, вероятно, с самыми искренними и лучшими намерениями, все обращалось в труп, все разлагалось.

‹…›

Пока ясно одно: для созидания материальной оболочки, для созидания тыла новой России разрушители непригодны. Пулеметом нельзя пахать. А пахать давно уже пора»[3].

В 1920 году (точная дата создания текста так и не установлена) Евгений Замятин написал свой самый знаменитый роман «Мы».

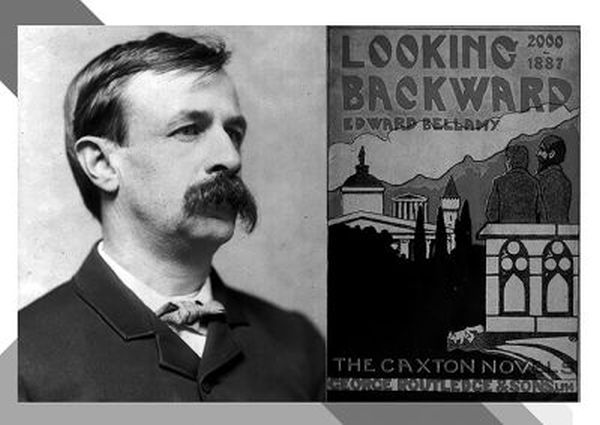

Прообразами антиутопии могли служить книга Беллами[4] «Через сто лет» – картина непрерывной и постоянной работы на огромную сверхкорпорцию, которая обеспечивает человеку материальные блага, и роман Герберта Уэллса «Когда спящий проснется». Были и другие предшественники. Александр Богданов в своих социалистических утопиях рисовал идеально организованный мир-фабрику Сходство с романом «Мы» можно усмотреть в антиутопическом рассказе Николая Федорова «Вечер в 2217 году» (опубликован в 1906 году). Здесь многое как в замятинской антиутопии: обобществление детей и упразднение семьи, евгеника, «воздушники» и «самодвижки», личные номера, обязательная трудовая повинность и т. п. Есть там и бережно законсервированный «старый уголок» с цветником и газетным киоском – что-то вроде «Древнего Дома» в романе «Мы».

Эдвард Беллами и обложка романа «Looking Backward: 2000–1887» («Через сто лет»)

«Когда спящий проснется», иллюстрация к роману. А. Ланос, 1899 г.

Сам роман был задуман как протест против машинной цивилизации, а первые наметки были сделаны Замятиным еще в повести «Островитяне». Один из персонажей повести викарий Дьюли сочиняет трактат «Завет принудительного спасения» – прообраз Часовой Скрижали Единого Государства. Завет регламентирует по часам каждый день: работу, быт и даже секс с женой. «Жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели. С механической – понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса… Ну, да вы понимаете…»[5] По мысли Дьюли, пусть люди будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами сатаны. Здесь уже появляются и «Великая Машина Государства» и механически кивающая круглая, «как футбольный шар» голова. Так же в повести фигурирует «принудительное спасение». Известный критик Александр Воронский[6], написавший немало надуманных обвинений в адрес Евгения Замятина, в данном случае справедливо заметил, что повесть «Островитяне» при всех ее достоинствах, получилась на редкость однобокой.

Критик Александр Воронский

В лекции «Современная русская литература» Е. Замятин одной из черт неореализма, движения, к которому он себя причислял, называл антиурбанизм, обращенность «в глушь, в провинцию, в деревню, на окраины», потому что «жизнь больших городов похожа на жизнь фабрик: она обезличивает, делает людей какими-то одинаковыми, машинными». В этом парадокс творчества Евгения Замятина: он призывал обратить свой взгляд на деревню, будучи сам плоть от плоти века угля и стали.

Главный труд Замятина так и не был напечатан в Советской России. Собратья по перу увидели в романе вовсе не ужасы далекой и «бездушной» Англии и воспевание природной дикой стихии Застенья, а пародию на российскую революцию.

Уже в 1921 году Замятин очень верно разглядел появление выводка «юрких» писак, готовых обслуживать интересы новой власти. А тот, кто не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, чтобы заработать себе на кусок хлеба.

В своей статье «Я боюсь» Замятин пишет:

«Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики». Любая другая литература – «бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло».

Свою манеру письма Замятин сравнивал с рассматриванием кожи под микроскопом. В первый момент человеку бывает жутко: «вместо вашей розовой, нежной и гладкой кожи – вы увидите какие-то расселины, громаднейшие бугры, ямы; из ямы тянется что-то толщиной в молодую липку – волос; рядом здоровенная глыба земли – пылинка…

То, что увидите, будет очень мало похоже на привычный вид человеческой кожи и покажется неправдоподобным, кошмарным. Теперь задайте себе вопрос: что же есть более настоящее, что же есть более реальное – вот эта ли гладкая, розовая кожа – или эта, с буграми и расселинами? Подумавши, мы должны будем сказать: настоящее, реальнее – вот эта самая неправдоподобная кожа, какую мы видим через микроскоп.

Вы понимаете теперь, что кажущаяся с первого взгляда неправдоподобность, кошмарность – открывает собой истинную сущность вещи, ее реальность больше, чем правдоподобность»[7].

Новый мир, по мысли Замятина, требовал новой литературы и нового языка для его описания.

«В наши дни единственная фантастика – это вчерашняя жизнь на прочных китах. Сегодня Апокалипсис можно издавать в виде ежедневной газеты; завтра – мы совершенно спокойно купим билет в спальном вагоне на Марс. ‹…› И искусство, выросшее из этой сегодняшней реальности, – разве может не быть фантастическим, похожим на сон?» – писал Замятин в статье «О синтетизме».

В лекции «О языке» (1920–1921) Замятин утверждал, что язык прозы должен быть «языком изображаемой среды и эпохи». Поэтому он создает для своего фантастического романа особый язык и свою пунктуацию, постоянно используя обрывы фраз и вместо многоточия – два тире.

В 1921 году Замятин предложил только что написанный роман петроградскому издательству «Алконост» и одновременно отправил рукопись «Мы» в Берлин, в издательство Гржебина, с которым был связан контрактами. Однако на родине первые читатели романа пришли в возмущение. В 1922 году Михаил Пришвин записал в дневнике, что свой роман Замятин построил «на обывательском чувстве протеста карточной системе учета жизни будущего социалистического строя и, взяв на карту эротическое чувство… привел идею социализма к абсурду».

Роман «Мы», оставшийся в рукописи, пространно цитировали в печати только для того, чтобы осудить, а самого писателя пнуть как можно больнее. Так, в статье 1922 года критик А. Воронский писал: «В великой социальной борьбе нужно быть фанатиком. Это значит: подавить беспощадно все, что идет от маленького зверушечьего сердца, от личного, ибо временно оно вредит, мешает борьбе, мешает победе. Все – в одном – только тогда побеждают». В 1937 году сам критик был обвинен в шпионаже, репрессирован и расстрелян.

Не понравился роман и Максиму Горькому, который в личной переписке заметил: «Вещь отчаянно плохая. Усмешка – холодна и суха, это – усмешка старой девы». Еще резче дает оценку в своем дневнике Корней Чуковский: «Роман Замятина „Мы“ мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме».

«По существу, вина Замятина по отношению к советскому режиму заключалась только в том, что он не бил в казенный барабан, не „равнялся“ очертя голову, но продолжал самостоятельно мыслить и не считал нужным это скрывать»[8], – писал Юрий Анненков.

«Близорукие рецензенты увидели в этой вещи не больше, чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман – сигнал о двойной опасности, угрожающей человечеству: от гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства. Американцы, несколько лет тому назад много писавшие о нью-йоркском издании моего романа, не без основания увидели в нем критику фордизма», – пояснял уже сам Евгений Замятин смысл своего романа.

В 1922 году Замятина включили в списки на высылку из Советской России, а 17 августа того же года писатель был арестован, высылка была отсрочена до особого распоряжения, заключение длилось почти месяц. Благодаря заступничеству друзей приговор был отменен. Юрий Анненков утверждает, что Замятин был обрадован решению о высылке и расстроился, когда приговор был отменен[9].

К 1924 году стало ясно, что роман в России не напечатают. Вместо свободы советская литература очутилась в объятиях жесточайшей цензуры, которая только усиливалась год от года. Впервые роман увидел свет в английском переводе Г. Зильбурга – в том же 1924 году, в Нью-Йорке. За этим последовали чешский (Прага, 1927) и французский (Париж, 1929) переводы. По-русски роман «Мы» впервые был издан пражским журналом «Воля России» (№ 2–4 за 1927 год) – без ведома и согласия автора, в сокращенном варианте, причем не в оригинальном виде, а в обратном переводе с чешского языка.

Обложка первого издания романа «Мы» на английском языке, Нью-Йорк, 1924 г.

Обложка первого издания романа «Мы» на русском языке, издательство А. П. Чехова, Нью-Йорк, 1952 г.

Полный русский текст был впервые напечатан в 1952 году в Нью-Йорке Издательством имени А. П. Чехова. Источником публикации стала, по всей видимости, рукопись, присланная автором в Нью-Йорк для перевода (рукопись эта до сих пор не найдена). В СССР роман впервые вышел только в 1988 году в журнале «Знамя». Сейчас нормативным принято считать текст «Мы», опубликованный в 2011 году, после того как был найден единственный авторский машинописный экземпляр с правкой Л. Н. Замятиной (1930-е годы). Воистину «рукописи не горят». Иногда.

Вот как Замятин, уже в Париже, вспоминал о том, как началась его травля за еще не опубликованный роман.

«В плановом порядке начался обстрел „по квадратам“ отдельных крупных писателей-попутчиков[10] и целых литературных групп. Критические снаряды неизменно были наполнены одним и тем же стандартным газом: обвинение в политической неблагонадежности, причем в это понятие входили теперь „формалистический уклон“, „биологический уклон“, „гуманизм“, „аполитичность“ и так далее. Искренность, талант, художественные средства писателя – обычно оставались вне поля зрения этой критики. Если этот критический метод и не был обременен чрезмерной эрудицией, то своей цели он во всяком случае достигал безошибочно: обстреливаемым оставалось только уйти, как в блиндаж, в свой письменный стол и не показываться на печатном поле…»

Под обстрел критики Евгений Замятин попал на пару с Борисом Пильняком[11] – чей текст также увидел свет за границей. Несмотря на то что роман «Мы» не был напечатан в Советском Союзе, кампания против Замятина и Пильняка длилась в советской печати несколько лет.

Борис Пильняк

Но, разумеется, официально никакой травли не было, просто воспитывали пишущую братию, чтобы писала «как надо» и стояла на правильной партийной позиции.

«ВССП[12] считает необходимым категорически отвергнуть всякое обвинение в том, что советская общественность и, в частности, ВССП травили Замятина. С нашей точки зрения, неоспоримо то, что большой художественный талант Замятина не дает ему права на забвение интересов страны, писателем и гражданином которой он является. Дорога в советскую литературу не преграждена писателям, которые вместе со всей советской общественностью берут на себя разрешение задач, возлагаемых на нас эпохой. Литературные же организации, в том числе и ВССП, со всей готовностью поддержат их на этом пути»[13].

Писателей делили по степени лояльности, как об этом заявил В. М. Молотов на Московской областной партийной конференции 14 сентября 1929 года:

«Дифференциация среди интеллигенции, в частности в среде ее старых кадров, усиливается. За последнее время это находит отражение в ряде новых, заслуживающих внимание фактов. Так, в литературной среде завязалась борьба вокруг вопроса о допустимости для советских писателей печататься в заграничных белогвардейских изданиях, чего еще недавно не наблюдалось. Помещенная Пильняком в эмигрантском берлинском издательстве повесть „Красное дерево“ вызвала в среде литераторов бурю протестов. Этот факт сослужил большую службу в деле дифференциации писательской среды. ‹…› Можно лишь пожелать, чтобы на борьбе с антисоветскими выступлениями писателей, пропитанных буржуазной идеологией, действительно по-советски стали воспитываться наши писательские кадры»[14].

Особенно рьяно выступал против Замятина критик Александр Воронский:

«Практически писания Е. Замятина об отшельниках, еретиках и бунтарях, согнутых в бараний рог большевистской диктатурой, означают не что иное, как призыв к тому, чтобы дали возможность Мережковскому и ему подобным писать о казни при помощи вшей, а Бунину рассказывать о супе из человеческих пальцев»[15].

«На очень опасном и бесславном пути Замятин. Нужно это сказать прямо и твердо», – уточнял Воронский.

Замятин пытался оправдаться:

«То, что я никогда не скрывал своего отношения к почти повальному литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию – это, мне кажется, является второй причиной травли. Посвященные именно этому вопросу две мои статьи – „Я боюсь“ и „О сегодняшнем и современном“ – вызвали особенные нападки; первая из них едва ли не была исходным пунктом всей восьмилетней газетной журнальной кампании против меня»[16].

Кампания против Пильняка и Замятина стала первым прецедентом преследования за сам факт зарубежной публикации.

В итоге Замятин решил покинуть Советский Союз, но для этого надо было получить разрешение самого Хозяина. В 1931 году Евгений Замятин обратился к Иосифу Сталину с просьбой выпустить его за границу:

«Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли. ‹…› В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР – с правом для моей жены сопровождать меня»[17].

Писатель верно оценивал свое будущее положение за границей: «Я знаю: мне очень нелегко будет и за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу – об этом достаточно убедительно говорит мое прошлое (принадлежность к РСДРП(б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть). Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде – меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком»[18].

Поначалу Замятину в отъезде было отказано. Но затем просьба эта была удовлетворена благодаря заступничеству Максима Горького, и в ноябре 1931 года Замятин выехал в Ригу и в феврале 1932-го добрался до Парижа, став последним писателем, отпущенным Сталинским режимом за границу Судя по всему, Замятин надеялся вернуться в СССР и потому вел себя за рубежом более чем лояльно. Но если в России он не мог найти общего языка с государственной машиной, руководящей литературным процессом, то за границей Замятин позиционировал себя как советский писатель.

Несмотря на критику, в СССР, случалось, все же отдавали дань роману и его автору. Константин Федин о писательской манере Е. Замятина: «Он обладал такими совершенствами художника, которые возводили его высоко. Но инженерия его вещей просвечивалась сквозь замысел, как ребра человека на рентгеновском экране. Он оставался гроссмейстером литературы. Чтобы стать на высшую писательскую ступень, ему недоставало, может быть, только простоты».

А. Воронский, многолетний недруг Замятина, не нашел для романа добрых слов, но отметил производимое им впечатление: «Роман Замятина интересен именно в этом отношении: он целиком пропитан неподдельным страхом перед социализмом, из идеала становящимся практической, будничной проблемой. Роман о будущем, фантастический роман. Но это не утопия, это художественный памфлет о настоящем и вместе с тем попытка прогноза в будущее…

Роман производит тяжелое и страшное впечатление. Написать художественную пародию и изобразить коммунизм в виде какой-то сверх-казармы под огромным стеклянным колпаком неново: так издревле упражнялись противники социализма – путь торный и бесславный…»

Жизнь за границей не сделала Замятина счастливым.

«В Париже он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой», – вспоминала Н. Берберова.

Однако Родина писателя постепенно вползала в эпоху Большого террора, и Замятин понимал, что обратной дороги для него уже нет. К сожалению, даже в Париже не довелось ему пережить 37-й год – он умер от сердечной недостаточности, как тогда говорили – от грудной жабы.

Могила Замятина на кладбище Тие

Хоронили писателя 12 марта на кладбище Тие в пригороде Парижа, здесь находила последний приют русская беднота. На похороны пришли собратья по писательскому цеху, художники. Юрий Анненков вспоминает, что встретил Мстислава Добужинского, остальных не запомнил – так он был потрясен смертью старого друга. Была на похоронах и Марина Цветаева. Шел дождь, не было церковного отпевания и даже надгробных речей. Вода залила могилу, и гроб опустили прямо в воду. Цветаева о похоронах вспоминала: «Было ужасно, растравительно бедно – и людьми и цветами – богато только глиной и ветрами – четырьмя встречными»[19].