Том первый Мiр

Глава I Смерть на мiру

Июня 13 дня мокрым серым утром случилось страшное.

Деревенские всем мiром собрались на берегу разбухшей от двухнедельных дождей Саввы помолиться о вёдре. Стояли с непокрытыми головами, многие на коленях, у мужиков ко лбам прилипли волосы, у баб потемнели волглые платки, отец Мирокль то и дело стряхивал рукавом с бороды капли. И вот взывает он к пастве своим дишкантом «Посли хлеб твой на лице воды!», взманивает рукою на речку, все обращают туда взоры – а на темной, пузыристой глади колышется нечто пунцовое.

Тишка Косой, который был к берегу ближе всех, первый углядел – красный ситец. И полез доставать. Зачем хорошей вещи зря мимо плыть? Но Катина этого еще не видела, потому что находилась подле попа с приличествующим оказии просветлением на лице и присомкнутыми очами. В действенность климатических молитв Полина Афанасьевна не верила, но знала, что они полезны для народного умонастроения, за тем и присутствовала, являя собою единение с обчеством. Она готовилась пребывать в сей скучной позиции еще долго, но когда услышала крики и движение, сразу открыла когда-то лазоревые, а с годами выцветшие до бледной голубизны глаза. Вслушалась, вгляделась, вникла.

Крики были: «Утопница, утопница!». Движение же в толпе образовалось двоякое: одни кинулись к реке – поглазеть, другие шарахнулись от жути подальше, и первых было много больше, чем вторых.

– Извольте, матушка, вот вам иллюстрация к нашему давешнему спору, – вполголоса сказал помещице отец Мирокль (он был человек маловозмутимый, философ). – Любопытство в человеческой природе сильнее робости.

– Да ну вас, – махнула Катина, ибо всему ж свое время, и пошла наводить порядок.

Перед нею расступались.

Полина Афанасьевна сразу поняла: покойницу принесло течением сверху, ибо тут место мелкое, не потопнешь. Платье зацепилось за мостки.

Экая докука! Плыла бы себе дальше, к соседям. Люди из-за долгих дождей и без того кислые, а от такого поганого знамения вовсе заунывятся.

– Что встали? – Помещица сердито повернулась к мужикам. – Доставайте.

Только оказалось, ошиблась она. То была не докука, то была беда.

Мертвица, когда ее перевернули, оказалась своя, вымираловская. Палашка Трифонова. Хорошая, ясная девка, совсем молодая, шестнадцати что ли лет. Лучшая во всем селе грибница-ягодница, всегда из лесу приходит с полными лукошками. Катина думала ее через годик, когда соком нальется, за кузнецкого сына выдать.

Эх, горе какое, запечалилась Полина Афанасьевна. Не бродить соку в сем бедном теле, питать ему червей подземных. Как же это она, глупенькая, угораздилась?

Тут, понятно, завопили бабы. Палашкин отец, Трифон Михайлов, протиснулся, растерянно забормотал, вертя головой влево и вправо – только бы не смотреть вниз:

– Не ночевала… Думали, к тетке Матрене в Аксиньино пошла, а оно вона что…

Матери, Лукерьи Трифоновой, на берегу не было, она на молебен не пришла, дома лежала хворая. Но за ней уже побежали, конечно. Приведут. Лукерья и так-то заполошная, а тут вовсе исступится. Подхватят другие, развоются, раскликушествуются, и начнется Вавилон, соображала Катина.

– Что глазеете? – прикрикнула она на баб. – Подите, подите!

Мужикам велела:

– Поднимайте, в избу несите. Нечего ей, бедной, в жиже валяться.

Крестьяне подняли тело из воды, шаг-другой сделали, да и уронили на землю, а сами отскочили.

Будучи поднятой, покойница провисла на руках, заколыхалась, словно была из теста иль студня.

– У ней кости все давленые! – завопил кто-то.

И понеслось:

– Лешак! Лешак! Палашку в лесу Лешак раздавил!

Пусто стало вокруг. Подле трупа осталась одна Полина Афанасьевна.

Стало быть, и до нас добралось, подумала она. Значит, не докука это и не беда, а много хуже: злосчастье. Не Вавилон будет, а Содом с Гоморрой.

Из реки Саввы, медленно текущей через густые звенигородские леса, через аржаные-овсяные поля, через травяные луга, уже вынимали девок со сплошь переломанными костями. Когда такое случилось впервые, прошлым летом, люди подивились столь диковинной смерти. Родные поплакали, да схоронили упокойницу на церковном кладбище, и ничего такого не подумали – на всё воля Божья. Но после второй утопленницы о Боге уж не говорили, только о Лешаке.

Это сказка такая, ее бабы детишкам по всей округе рассказывают, чтоб одни в лес не ходили. Будто живет в чаще, по кустам-оврагам лесной бес, весь в медвежьей шерсти. Кто с ним встретится – пропал. Обхватит Лешак своими лапищами, сожмет до костяного хруста, прильнет к устам и высосет живой дух, которым питает свое лешачье естество. Переломанное бездыханное тело кинет в болото, иль в озеро, иль в речку.

Слушая, как сельчане поминают Лешака и бабы подвывают от ужаса, а некоторые и визжат, Полина Афанасьевна подосадовала, что прежде мало заботилась этими вздорами и даже толком не знала, сколько раз оно такое приключалось. Трижды, четырежды? Катина мало интересовалась тем, что происходило вне ее владений. Страшных утопленниц находили далеко – в десяти, в двадцати верстах. А тут сгубили не чужую какую-то девку, а свою Палашку, да прямо у порога! За своё и за своих вымираловская помещица стояла крепко. И сейчас ею владел не страх, а ярость. Сдавила горло, мешала дышать.

Кто бы душегубство ни произвел – Лешак ли, Дьявол ли, людь иль нелюдь – но за Палашу он заплатит, пообещала себе Катина. Землю с небом местами переверну, а сыщу.

Однако сначала нужно было успокоить курятник. Так раскудахтался, что мысль не соберешь.

Голос попа, пытавшегося увещевать паству, тонул в гаме, охах, плачах, причитаниях.

– Устыдитесь! – взывал священник. – Суеверие и самопугание приличны малым детям, но не зрелым мужам с женами! Придумываете сказки, а после сами в них верите! Сообразите сами! Какой Лешак? Кто его видывал? Воистину: «Егда хочет показнити человека, отнимает у него разум»!

Но его не слушали. Отец Мирокль у деревенских почтением не пользовался, очень уж витиеват и трудноглаголен. Иное дело староста Платон Иванович – его уважали.

Этот не кричал, рук не воздымал, а шел через скопище, ворковал по-голубиному своим жидким, ласковым тенорком (ему и прозвище было Голубь):

– Бабоньки, любезные, угомонитеся, о детках своих подумайте. Вон они, бедные, сжалися от ваших криков, ночью спать не будут. Степан, жену обними, успокой. Митрий, посмейся дочке, козу сделай – вишь, белая вся, трясется.

И где пройдет Платон Иванович, становилось тише. Только дети пищали, а взрослые уже нет.

Уверившись, что Голубь с мiром совладает, Полина Афанасьевна о деревенских думать перестала и занялась чем следовало.

В свои 62 года была она вся седая, но мышцей упругая, в движениях спорая. Наклонилась над мертвым телом, стала его щупать, шевелить. Понадобилось – присела на корточки.

Эх, Палаша, Палаша, что ж с тобой приключилось?

Судя по изгибу тулова, позвоночный столб сломан, и, может, не в одном месте. Ноги тоже – гнутся во все стороны. Будто молотили в десять дубин. Однако синяков и ссадин нигде нет. На запястьях только кожа содрана. От грубой веревки? Но почему борозды такие широкие, будто волочил кто или со всей силы дергал? Надо будет раздеть донага и повсюду осмотреть, подумала Катина. Не здесь только, не на виду, а в тихом месте.

Подвязывая покойнице отвисшую челюсть, перекладывая на грудь замечательно густую, длинную косу, помещица заметила в волосах что-то мелкое, белое. Решила, речной камешек. Стала вынимать – оказалось, крохотная костяная пуговичка, какие бывают на рукавах.

«Ах вот как? – сказала себе Полина Афанасьевна. – Лешак, значит, у вас с манжетами ходит?». Хищно оскалила ровные зубы, с возрастом нисколько белизны не потерявшие. Отец Мирокль про них говорил, что это наивернейший признак природной крепости, ибо dentes sani in corpore sano, сиречь в здоровом теле здоровые зубы. Катина и правда отроду не хворала.

Примечательную находку она положила в карман. Прошептала сама себе (была у нее такая привычка): «Кто ты, гадина, ни будь, за эту пуговичку я тебя и ухвачу. От пуговицы к рукаву, от рукава к руке, а от руки дотянусь и до горла».

Обернулась на толпу. Там опять шумели. Это прибежала из дому, с другого конца села, Лукерья, покойницына мать.

– Палаша-а-а! Палашенька-а-а! Рожёная моя, рощёная! Золотко мое ненаглядное! Кровинушка!

Да прочее всякое. Бабы с девками, конечно, тут же подхватили. Но Катина им разводить вой не дала.

Распрямилась, крикнула своим замечательно звонким голосом:

– Эй, тихо там!

И стало тихо.

– Слушайте, что скажу!

Все придвинулись ближе, встали тесно.

Речь помещицы была короткой.

– Тут дело злодейское! Не Лешак нашу Палашу порешил, а лихой человек! И я буду не я, коли ирода этого не добуду и не покараю! Даю вам в том мое катинское слово. А вы слово мое знаете.

И потом, уже вполголоса, старосте:

– Лукерья пускай повоет, но чтоб держали за руки. Не давайте ей на тело пасть. Покойницу взять плавно, в восемь рук. Положить на широкую доску, а лучше на столешницу. Снести ко мне на двор, в скобяной сарай. Трифону объясни: по закону так положено, для розыска убийцы.

Дальше совсем тихо, шепотом:

– Девку всю раздень, бережно. По бокам обложи льдом. И дозорного поставь перед дверью, чтобы никто не совался.

Платон Иванович ответил:

– Всё исполню, матушка-голубушка. А только дозорного ставить незачем, на зряшное человека от работы отнимать. К Палагее никто ни за какие калачи не заглянет. И сарайку стороной обойдут.

– Твоя правда, – согласилась Катина. – Что я учу ученого. Распорядись там как надо. А мне вели оседлать каурого. Поеду в Звенигород, к судье.

И скоро уже, четверти часа не прошло, гнала быстрой рысью под моросящим дождем по клеверному лугу, по выгону, мимо околицы большого, широко раскинувшегося села Вымиралова.

Глава II Вымираловская помещица

Ныне трудно было и поверить, что тридцать лет назад селение стояло безлюдное и безвидное, будто покинутое душою тело; пустые дворы позаросли травой, пыльные окна тусклились осколками. Первый раз увидев сей позеленелый труп, Катина ощутила нечто вроде родственности. Она тоже после утраты супруга, погибшего в пугачевскую смуту, некое время чувствовала себя полой оболочкой, треснувшим сосудом, из которого вытекла содержимая влага.

В прежней, молодой и счастливой жизни, Полина Афанасьевна обитала в иных краях, на широком и высоком волжском берегу, в мужнином имении. Но простить тамошним крестьянам измены и бунта не пожелала (относилась к прощению не по-христиански), и по умирении мятежа в разоренное гнездо больше не вернулась. Деревню со всеми жителями продала, перебралась в Москву и прожила там с сироткой-сыном лет десять. Однако ж, заметив, что мальчик растет бледен и не умеет отличить вяза от ольхи, решила, что здоровее и во всех смыслах полезнее увезти маленького Ростислава подальше от городской пыли и московского общества, которое хорошему не научит. Жить надобно вне Москвы, но поблизости, чтоб не задичать в глуши.

Поездила по окрестностям, прикидывая, как бы за меньшие деньги купить лучшее, и наткнулась на мертвое село Вымиралово. Раньше оно называлось Муралово, по владельцам Мураловым, которым в Звенигородском уезде принадлежал десяток деревень и эта самая большая, с господским домом. Но в чумовое поветрие семьдесят второго года крестьяне все до одного перемерли от заразы, и село прослыло клятым местом. Мураловы оттуда съехали в Москву, дом перевезли, оставив один фундамент, а селение запустело. Хозяева его отдавали за бесценок.

Никогда бы Катиной с ее невеликими средствами не купить ближнее подмосковное поместье с полями, лугами и лесом, если б не чума.

Землю приобрела задешево. Основные деньги потратились на заселение. Полина Афанасьевна купила пятьдесят парней и пятьдесят девок, выбирая штучно, с умом, с приглядом на будущее: чтоб были работящи, сильны, не гнилого нрава. И, конечно, сразу примеряла, кого с кем оженит.

Сейчас, тридцать лет спустя, село смотрелось необычно. Дома все крепкие, схожие, стоят по линейке. Стариков-старух вовсе нет – одна только помещица. И сразу видно, что живут здесь небедно. Не трудно забогатеть, если все работники молоды, а хозяйка рачительна.

Конечно, за столько лет вымираловцы сильно размножились, уж третье поколение наплодилось. По последней переписи числилось за Катиной 333 взрослых души обоего пола (она ведь еще и новых прикупала), да почти столько же отроков с отроковицами, а малолетних детишек Полина Афанасьевна не считала, потому что они к жизни еще не цепки и легко мрут.

Помещичествовала Катина без чувствительности. К своим крепостным относилась заботливо, но глупости и лености не потакала. Делила собственность на живую и неживую, и средь первой людей от скотов сильно не отличала. Крестьяне у нее содержались точно так же, как лошади в образцовой вымираловской конюшне: чисто, сыто и в постоянной работе.

Чем двуногие отличны от четырехкопытных? Да мало чем. Каждый на что-то гож, на что-то нет. Есть которые понимают ласковое слово, и есть, кто без кнута не повезет. Иногда встречаются дурные либо строптивые, от которых и кнутом ничего не достигнешь. Над такими крепостными Полина Афанасьевна попусту не тиранствовала, а поступала как с норовистой или ленивой лошадью: расчешет гриву, нашелковит бока, да и продаст – пускай другие мучаются.

Зато уж годных людей, кто прижился и прирос, никому и никогда ни за какие деньги не продавала – как впрочем и лошадей. Свой значит свой. Непродажный. Сама определяла, кого к какой работе приставить, сама учила, понадобится – лечила, решала, когда и на ком женить, в беде если что не оставляла. Сентиментальный описатель, верно, назвал бы вымираловское общежительство большою семьей, но не склонная к нежностям Катина мыслила крестьян стадом, а себя пастушихой, не видя в сей аллегории никакого ругательства. У ней был лошадиный табун и три стада: человечье, коровье, овечье. И все образцовые. К примеру, коровы с овцами ходили на пастбище и обратно сами, без кнута и собачьего лая. Потому что приучены хорошими пастухами. Недавно сосед граф Толстой предлагал за коровьего пастуха большие деньги, полторы тысячи, и дошел до двух, но Полина Афанасьевна, как уже было сказано, своих не продавала.

Человеков она делила на три сорта – как тех же лошадей, которые, смотря по резвости и стати, годны под седло, под гуж или под пахоту. Крестьян, кто взросл умом, помещица определяла в арендаторы, с полною свободой хозяйствования и установленной долей. Бойких, кому каждодневничать скучно, отправляла зарабатывать оброк. Тяжелозадых, вялокровных держала на барщине. И всяк был на своем месте.

Покойный муж у Катиной был идеалист и мечтатель, верователь в равенство и благотворность свободы. Полина Афанасьевна тогда была юна, сердечно любила своего избранника, а значит, любила и все его суждения.

Но прекраснодушие предало супруга, а сам он предал любящую жену: взял да погиб, оставив ее на свете одну с разбитым сердцем и раздутым животом. И всё из-за своих руссоистских бредней!

Простить покойнику этой измены Катина так и не смогла – прощать, как уже говорилось, она умела плохо. До сих пор мысленно корила своего Луция, спорила с ним, всё что-то ему доказывала. Он в тех видениях помалкивал, но чувствовалось: не сдвигается, и за это она на него сердилась. Правда ночью, когда муж снился, никогда с ним не бранилась, а только сильно радовалась, что живой, и всегда просыпалась с мокрым лицом. Днем-то у Полины Афанасьевны исторгнуть слезу могла только чистка сырого лука, который она зимой употребляла для здоровья.

А доведись бы ей все же поспорить с Луцием наяву, сказала бы, что на свете никакого равенства нет. Оно и природой не предусмотрено. Кто-то хороший работник, а кто-то плохой. Кто-то умен, а кто-то глуп. Кто-то всем в радость, а кто-то всем в тягость. И ценить человеков одной ценой – это дорожить худого и дешевить доброго. Хороший рысак-иноходец стоит вдесятеро, вдвадцатеро более подводной лошаденки, и никто ведь в том несправедливости не видит?

И свобода тоже очень мало кому нужна. Может, из ста людей одному иль двум. Прочим же надобно, чтобы их вели, говорили, что делать и чего не делать, да только попусту не обижали бы. Взять тот же крепостной обычай, который муж-покойник считал величайшим российским злом, причиной всех бед. А ведь это издавнее устройство не чьим-то коварным промыслом образовалось, а природным укладом отечественной жизни, всей историей, опытом многих испытаний. Русским средь их неласковых лесов и неплодородных полей, под морозной зимой и засушливым летом, средь извечных нашествий с трех сторон света, пришлось жить сплоченно, общинно, мiром: вместе трудиться, вместе обороняться. А когда вместе, то это семья иль, ежели без милоты говорить – тело. В нем, в теле, как? Наверху голова думает, решает. Ниже плечи – тяжесть держать, руки – работу делать, ноги – по земле ходить. Всякому органу и члену свой труд и своя ответственность. На что ногам свобода? Или, упаси бог, рукам? Куда им без головы?

Конечно, с головы, то есть с помещика, главный за всё спрос. Тело ему – работой, он телу – заботой. И если что не так, виноват барин. Не доглядел, не додумал, забаловал, задурил. Будь Полина Афанасьевна царицей, она крепостной лад не трогала бы, но за господами установила бы строгий надзор: сыты ли их крестьяне, не обижаемы ли, хорошо ль содержатся. Коль что не так – наказывала бы бар, как наказывала она деревенских, кто худо обходился со своей скотиной.

Вот чего мiру недостает – справедливости, а то «свобода»! Тех же немногих вольнолюбцев, кому без свободы жить невозможно, насильно удерживать не нужно и нельзя. Таких крестьян Катина отпускала на оброк и, ежели срывались с привязи навовсе, вестей не подавали, никогда в розыск не объявляла. Не хочешь возвращаться – не надо. Несколько раз беглых за бродяжничество ловила полиция, доставляла к помещице, так она, хорошенько с человеком поговорив и убедившись, что жить смирно все одно не станет, выправляла ему вольную. Бог с тобою, живи своим умом, я за тебя боле не ответчица.

Лет десять назад, по воцарении молодого государя, в Москве и в уездном дворянском собрании пошли слухи, что крестьян будет велено отпускать на волю, и многие сильно тем тревожились. Беспокоилась и Катина, представляя, во что превратится ее Вымиралово, если крестьян самих на себя оставить, без материнской указки и материнской же строгости. А по всей России такое учинится? Вообразить страшно. Как в армии, где нижним чинам скажут: всё, братушки, командиров боле не слушайте, службу исполняйте кто как хочет, а ружья-сабли теперь ваши.

Но слава богу, нашлось подле царя довольно трезвых людей, отговорили. Или, может, сам в возраст вошел, поумнел. Уберег Россию Господь. Рано ей еще пропадать.

Глава III Капитан-исправник

Вот о чем размышляла Полина Афанасьевна, когда, сидя в седле не боком, а прямо, по-мужски, рысила сначала вдоль речки, плоским лугом, потом светлым, молодым, ею же высаженным сосновым леском, потом Поганой чащей, которую недавно откупила у соседа и наметила на вырубку. О розыске больше не думала, ибо зачем по второму разу ходить тем же кругом. Выяснятся новые обстоятельства – тогда и будем голову ломать.

На следствие Катина не полагалась. С теми смертями ничего не установили, и с этой не почешутся. Произвести розыск Полина Афанасьевна намеревалась сама, а в Звенигород, к председателю уездного суда Егору Львовичу ехала за сведениями о прежних утопленницах. Может, вдобавок к найденной пуговке сыщутся и другие следы? Ведь осматривала же полиция трупы, что-то записывала, кого-то опрашивала.

И надо же случиться такому везению, что, отъехав от Вымиралова всего на три версты, то есть еще даже не на полдороге к городу, повстречала помещица земского капитана (иль капитан-исправника, что одно и то же) Кляксина, который и был полиция, уездный оберегатель порядка. Его-то судья и призвал бы по вымираловскому делу.

Появился исправник странно. Вылез из кустов распаренный, пыльный, без шапки и щека в длинных царапинах, но Катина больше обрадовалась, чем удивилась. Теперь в Звенигород можно было не ехать.

– Севастьян Фаддеич, вы-то мне и нужны! На ловца и зверь! – крикнула она, сжав конские бока крепкими коленями – каурый сразу встал. И только затем спросила: – Что это с вами?

Кляксин был человек бывалый, раньше служил в московской полиции и даже, кажется, ловил там преступников, но земским капитаном его избирали уже на третий срок, и от тихой звенигородской жизни Севастьян Фаддеич раздобрел, обленился. Катиной он напоминал отслужившую лягавую, которая уже не годна для охоты и доживает свой собачий век на псарне, греясь на солнышке. (Старых бесполезных собак Полина Афанасьевна не выгоняла и не пристреливала, а за былую службу держала в почетной отставке, на сытном пенсионе.)

Исправник впрочем был еще не стар, но прежний нюх растерял. Помощи в сыске Катина от него не ожидала. Надеялась, однако, что Кляксин по старой полицейской привычке составлял о странных смертях протоколы. А может, и помимо них запомнил что-нибудь полезное.

– Беда, сударыня! – сердито отвечал исправник, утирая платком багровую плешь с расползшимся зачесом. Бакенбарды у него тоже растрепались, один пышный ус был выше другого. – Поехал обкатать новоприобретенную лошадь, а она понесла. Да через ямы, через кусты! Изволите ли видеть – сбросила и сбежала-с. Рукав порвал, фуражку где-то обронил. А главное, где теперь кобылу, чертовку, искать? Лес большой, а в нем волки-с. Дотемна не найду – сожрут. Разорение какое! Я ведь, Полина Афанасьевна, не то что вы-с, с двенадцатью душами вдовствую-сиротствую, на трехстах десятинах. Для меня, старика, лошадь потерять куда как чувствительно.

– Бросьте, какой вы старик. Вы лет на десять моложе моего, – сказала Катина, оглядев его молодцеватую фигуру. Что-то она была подозрительно узка в талии и грудь колесом. Не корсет ли? – О лошади не печальтесь. Велю – найдут и приведут. А вы ступайте-ка лучше со мной. У меня дело по вашей части.

И поведала про страшную речную находку.

Севастьян Фаддеич, однако, выслушал невнимательно, его больше занимала сбежавшая лошадь. Он несколько раз перебивал рассказ, спрашивая, точно ли найдут беглянку и скоро ли. В конце концов помещица осердилась и прикрикнула:

– Хватит вам вздор молоть! Сказано: найдут – значит, найдут. Федьке конюху поручу, он свое дело хорошо знает. А вы беритесь вон за стремя.

Кляксин еще заикнулся, что желательно также сыскать и фуражечку, почти совсем новую, но всадница пустила лошадь скорым шагом, и капитану пришлось умолкнуть. Семенил рядом, слушал.

Дослушав, сказал:

– Пятая, значит. Ежели от безымянной считать.

– От какой такой безымянной? – не поняла Катина.

– Которую вынули из реки тому с год, точней не упомню. Неустановленной личности. Но тоже молодая совсем девка, вся переломанная. Потом две были осенью, одна за другой, и еще зимой одна, подлёдная. Тех-то всех установили, кто и откуда, а первую никто не востребовал. И пухлая вся была, синяя, долго в воде пробыла, смотреть жутко. Так и закопали.

А больше ничего дельного рассказать не смог, ссылаясь на свою многозаботность и что времени немало прошло. Подумав, сообщил только, чьи были вторая, третья и четвертая утопленницы, и то, возможно, напутал. Потому что про третью сказал, что она графская, а Полина Афанасьевна точно знала, что девка была потаповская. Ее хозяин, старик Потапов, отставной секунд-майор, прошлой осенью заезжал и долго, в подробностях рассказывал, да Катина за недосугом слушала вполуха. Плохо, что на Великий пост Потапов помер, черт бы его драл, и теперь сызнова не расспросишь.

– А протоколы есть, как не быть, я службу знаю. Слава богу при Архарове Николай Петровиче взрастал, во времена строгие, не то что нынче, – ответил исправник на важный вопрос о том, велись ли по прежним случаям записи. Ну спасибо и на том.

Так до усадьбы и добрались.

Дом у Полины Афанасьевны был славный. На старом каменном фундаменте поставила она строение из звонкой янтарной сосны, велела покрыть ее пористой итальянской штукатуркой – получилось и нарядно, и воздушно. Стены дышали: зимой держали тепло, летом – прохладу.

Двор был обширен. Не столько пригож (красивостями Катина не увлекалась), сколько разумен. С одной стороны – длинная, поделенная на ячеи изба для прислуги, с другой – всякие хозяйственные постройки, а конюшни, домашний коровник, маслобойня, пекарня и прочее отнесены подальше, за сад, чтоб не докучали шумами и запахами.

Бедную Палашу должны были положить в скобяном сарае, где хранился разный железный инструмент. Туда помещица, спешившись, и повела служивого человека.

Как и предсказывал многоумный староста Платон Иваныч, перед сараем было пусто, да и во дворе никто, как обычно, не расхаживал. Попрятались от нехорошей покойницы, поняла Катина, заметив за стеклами людской избы лица. Надо будет после с дворней поговорить, ввести в разум.

Староста всё исполнил, как велено.

Девка лежала на верстаке нагая, обложенная глыбами льда. Волосы у ней высохли и завились, распушились. Она ведь кудрявая была, Палагея, вспомнилось помещице. А теперь вот лежит худенькая, бесприютная, нестерпимо жалостная. От этого зрелища у Полины Афанасьевны стиснулось сердце, а брови сдвинулись. Ну погоди, Лешак или кто ты там, дай срок.

– Вы прежних видали, теперь поглядите на эту, – сурово сказала она исправнику. – Есть что сходное?

Кляксин прошелся круг верстака, поглядел, пожал плечами.

– Все были девки, все того ж тощего возраста. Они ведь пока соком не нальются, не засисятся, все одинаки. – И спохватился: – Прошу извинить-с.

Но Катина на жеребячьи слова внимания не обратила.

– Помогите-ка ей ноги раздвинуть. Да осторожней берите, они во все стороны гнутся!

Заглянула в женское место, но чего ожидала там не обнаружила.

– На прежних следы насильства были?

– На двух, какие свежие, не было, – уверенно молвил исправник. – А у двух, которые тухлые, я и смотреть не стал. Противно-с.

– Что запястья? Ободранные были иль нет?

– Не припомню-с, – удивился Кляксин. – И зачем бы я стал глядеть?

Архаровец знаменитый, мысленно обругала его помещица.

– Помогите перевернуть. Да плавнее! Экий вы!

Осмотрела покойницу сзади. Задница у ней была странного сине-черного цвета, но не от побоев, кожа всюду цела. Полина Афанасьевна предполагала, что труп тащили по земле на веревке, это объяснило бы следы на запястьях, но тогда остались бы ссадины от волочения. Их не было.

Развернула и осмотрела уже сухое платье. Тоже цело. Нет, по земле покойницу не волокли. Непонятно.

Севастьян Фаддеич наблюдал за действиями хозяйки с недоумением, но вопросов не задавал и вообще вел себя смирно. Крутой нрав вымираловской помещицы был в уезде известен.

– А вот взгляните-ка, что я у ней в косе нашла. – Катина вынула из кармана давешнюю пуговку, положила рядом с Палашиной одеждой.

Капитан нагнулся, посмотрел.

– И что-с?

– Это с рукава. Кто-то схватил ее за волосы, она билась, пуговка и оторвись. У злодея с манжета.

– Очень возможно-с, – не стал спорить Кляксин. Не заинтересовался.

Полина Афанасьевна смотрела на него в упор. Ждала, пока сообразит.

– А-а, – протянул исправник после некоторой мыслительной работы. – Вы это в рассуждении, что через оторванную пуговицу можно будет преступное лицо сыскать? Пустое-с. Поверьте опыту. Вот я в Москве по полицейской части служил. Всякие злодейства расследовать доводилось. Там у нас как было? Если нашли труп со следами убийства, начальство велит добыть виновного, и тут уж вынь да положь. Берешь на улице иль в кабаке какого-нибудь приблудного бродягу, малость поубеждаешь, он и винится. Тебе награда, обществу успокоение. А тут ведь у нас деревня-с. Чужие не бродят, взять некого. Мало ли кто пуговицу потерял. Никогда мы никого не сыщем.

– А для чести вашей капитанской не зазорно? – осердилась Катина. – Неужто и расследовать не станете? Ведь пятый случай.

– О чести пускай люди высокого полета думают, им положено. А я человек средний, без фанаберий.

– Как это «средний»?

Севастьян Фаддеич охотно объяснил – должно быть, сам вывел теорию и был ею горд:

– Средний человек – это, изволите ли видеть, не пыль подножная вроде мужичья, но и не высоколетная птица, а некто вроде меня-с, с моей малой землицей и двенадцатью душонками. Ведь общество, оно как устроено-с? Взять хоть анатомическую аллегорию, – показал на мертвое тело. – Наверху гладкая кожа, ниже – мышцы, еще ниже – кости и неприглядная, но питающая организм требуха-с. Таково и государство. Приятная взору кожа – это вельможи и прочие возвышенные особы. Кости и требуха – простонародье, для тяготы и грязной работы. А мясо, мышцы – это средние люди, ими вся держава управляется и движется. Без нас никуда-с.

Страна философов, каждый второй – Еклесиаст и Гераклит Ефесский, а прямого своего дела никто не исполняет, раздраженно подумала Катина. Ей было неприятно, что и сама она мысленно общество уподобляла анатомии – как этот дурень.

Решила зайти по-другому.

– А ежели я вас награжу? Рублями пятьюдесятью? Не за просто так – за полезную помощь?

Кляксин молодцевато вытянулся.

– С дорогой душой, матушка, и с великим усердием! Перво-наперво… – Призадумался. – Перво-наперво похожу по окрестностям, поищу место злодеяния. Ее, Палашку вашу, ведь где-нито умертвили, так?

– Так, – одобрила логический тезис Катина.

– А она, поди, умирать не хотела, брыкалась. Пуговку вон злодею оторвала. Может, где натоптано? Второе: ее ведь где-то в воду сволокли. Вдоль реки пройду, по обоим берегам.

– Нет, сударь, вы лучше вот что. Поспрашивайте по соседним деревням, не появлялся ли кто чужой. Крепкого сложения, чисто одетый.

– Почему чисто одетый? – затруднился понять исправник.

– У крестьян рубашки с пуговичками на манжетах разве бывают?

Севастьян Фаддеич просветлел:

– Ваша правда! Тут не город, таких людей мало, и они приметны! Найти, проверить, на месте ли пуговицы… Ну, вы, Полина Афанасьевна, голова! Позвольте пуговку с собой захватить.

– Здесь пускай полежит, – рассеянно ответила Катина, думая уже о другом.

От этого болвана, пожалуй, прока не жди. Надо собирать Синедрион.

Глава IV На горьком месте

Название придумал отец Мирокль, любивший красивые слова. «Синедрионом» священник прозвал встречи узкого круга вымираловцев, которых помещица созывала, чтобы посоветоваться по какому-нибудь мудреному поводу.

В число сих немногих избранных входили сам поп, который за многим празднословием нет-нет, да и порождал нечто дельное; попадья матушка Виринея, рот раскрывавшая нечасто, но всегда к месту; и, наконец, мудрый староста Платон Иванович.

Собирались у священника. Полина Афанасьевна заметила, что в барском доме, средь непривычной обстановки, советчики не то чтоб робели, а как-то немного деревенели. У попа всем было свободней.

Обсуждали всякое: хозяйственное, общественное, иногда тяжбное – если Катина не была уверена, как справедливей разрешить спор или ссору между крестьянами. Но сегодняшнее дело было из ряда вон – злое, страшное, где от порхающего умом попа и тихого старосты могло оказаться не много пользы. Помещица задумалась, не ввести ли наконец в совет нового члена, мельника Лихова. Она размышляла о том уже некоторое время, и случай показался подходящим. Опыт и знание людей подсказывали Полине Афанасьевне, что для столь лихой оказии Кузьма Лихо (такое у мельника было прозвище) будет гож.

С Кузьмой, однако, было непросто. Мужик башковитый, работает за десятерых, но с червоточиной. В селе Лихова сильно чтили и сильно боялись. Очень уж крут нравом. Иногда укусит его некая бешеная муха – и беда. Будто в человека зверь вселился. Кидался на сельчан, дрался смертным боем. Двух мужиков покалечил, так что буяна в полицию забирали. Оба раза Катина выкупила Кузьму за взятку, потому что очень уж ценный работник, да и как без мельника. Ну и потом таким дурным он бывал не всегда, а лишь по временам, словно припадочный эпилептик.

После второго случая Катина попробовала рукосуя вразумить. Объявила: если кто впредь пожалуется на твое лиходейство, буду наказывать деньгами. За обычные побои заплатишь обиженному десять рублей, за тяжелые – пятьдесят, а коли опять кого покалечишь – не посмотрю на убыток, отправишься в каторгу. И жену свою Агафью чтоб больше не бил. Увижу на ней синяки – пеняй на себя.

Лихо выслушал хмуро, ничего не ответил, повернулся и ушел. Потом прибегала Агафья. Валялась в ногах, плакала, просила в их с Кузьмой жизню не проникать, милые-де бранятся только тешатся. Агафья была горбунья, но баба золотая: безропотная, тихая, вечная труженица и великая богомольница, каждый престольный праздник ходила паломничать по окрестным монастырям. В деревне все ее жалели, что с извергом живет.

Но делать нечего. Влезать между мужем и женой нельзя. Со стороны на иных супругов поглядеть – ад и ужас, а это у них такое счастье. Ибо никогда не угадаешь, какому человеку что нужно. Есть женщины, да и мужчины, которые жертвенностью тешатся.

Катина удовольствовалась тем, что скандалы после того объяснения с Кузьмой прекратились. Скоро она узнала (секретов в Вымиралове от помещицы не бывало), что мельник драться не перестал, но завел обычай потом поколоченному платить за обиду рубль или два – оно выходило дешевле. Умный мужик, что сказать. Деревенские ничего, терпели.

Конечно, того прежнего, лютого Кузьму звать в Синедрион помещица не стала бы. Однако некоторое время назад произошло дивное диво. Агафья ходила-ходила святых заступников молить о помощи и наконец выпросила избавление. На прошлого Иоанна Предтечу была она в дальнем хождении, к Матушке «Умягчение злых сердец», поставила перед Богородицей многие свечи, положила тысячу земных поклонов – и свершилось Божье чудо. Умирился нравом Кузьма Лихо. Сделался не так гневлив, как раньше, а руками махать вовсе прекратил. И жену больше не бил. Вымираловские и поражались, и радовались.

У Катиной, в чудеса не верившей, было для сей метаморфозы свое объяснение. Мельник сделался немолод, лет сорока пяти или около того, а значит, вышел из дурного кобелиного возраста. Она такие чудесные превращенья видывала и раньше, во всех сословиях. Мужчины – они с годами лучшеют. Дурмана в крови становится меньше, нутряная ярость перебраживает, и коли есть ум, он начинает возобладать над природой. То же, верно, случилось и с Кузьмой.

Теперь он сделался решительно всем хорош. Не говоря уж о том, что самый первый из всех хозяин, наследственный распорядитель водяной мельни, построенной еще его дедом.

Сама Катина хлеба не растила, только овсы, которые в муку молоть не надо, но ее мельница пользовала соседей: помещиков – за плату, крестьян – за десятую часть зерна. Однако работа это урожайная, осенняя, а Кузьма не сидел сложа руки и в остальное время года. Разводил в пруду рыбу, весной заготавливал лед и хранил его в особом подвале – потом в летнюю жару продавал за хорошие деньги. И зимой, когда другие крестьяне спят на печке, не бездельничал – возил в своих справных санях грузы до Москвы и обратно. Управлялись они вдвоем с женой, без помощников, а оброк платили десятерым впору, по тысяче рублей в год.

На мельню Полина Афанасьевна пошла сама. Во-первых, чтобы лично сообщить Лихову о великой чести. Во-вторых, поглядеть на них с Агафьей еще разок – оставалось в ней некоторое сомнение. А в-третьих, был вторник.

Третья причина даже могла считаться первой. По вторникам Катина всегда ходила на Лебяжий пруд. Там, за плотиной, на малом мысочке, средь тихих вод, у нее был похоронен единственный сын. Покойник муж в ожидании ребенка, которого так и не увидел, думал наречь отпрыска Аврелием, в честь императора-стоика, но философическая гибель супруга так ополчила вдову на любимую им античность, что дитя было названо попросту, по-русски – Ростиславом. С сыном Полина Афанасьевна открыла иное счастье – не жаркое женское, а безмятежное, материнское. Однако лишилась и его.

Плохое оказалось имя Ростислав. Мальчик вырос и потянулся за славой. Еще с младенчества, по тогдашним непременным правилам, он был записан в полк; ни разу ни услышав барабана, выслужил офицерский чин и однажды ушел на войну, с которой не вернулся.

Теперь в беседке над водами камень, на нем высечены две надписи. Повыше Ростислав Луциевич Катин (1775–1800), пониже Полина Афанасьевна Катина (1750–18..). Осталось только поставить две последние цифры.

Проживши жизнь, Полина Афанасьевна могла с твердостью сказать, что не любит мужчин. Их и нельзя любить, не нужно. Потому что никчемные мужчины любви недостойны, а если попадется некий, которому захочется отдать всю себя, то в конце концов он обязательно предаст, погнавшись за какой-нибудь мужской химерой, заберет с собою всю радость и половину души, разобьет сердце и собирай потом осколки, не склеишь.

С гибелью мужа в Полине Афанасьевне умерла та половина души, в которой жила страстная любовь. Но осталось зерно, откуда вскоре чудесным растением произросла совсем другая, но не менее сильная – к сыну. Слабо любить Катина не умела. Наверное, любовь была даже чересчур сильной. Иначе с чего бы Ростиславу от матери убегать? Он делал это дважды. В первый раз недалеко, в объятья глупой, пустой девицы, с которой, как и следовало, скоро заскучал. Меж матерью и сыном вновь было восстановилась близость, но дурной мужской зов утянул молодого глупца за тридевять земель, на ненужную войну. Там, в кровавой кобелиной сваре, всего двадцати пяти годков, он и сложил свою кудрявую, прекрасную, безмозглую головушку. Померкла у Катиной вторая половина души, вслед за первой.

Узналось, что корнет Катин пал при штурме какого-то Чертова моста (что за названье!). Сорвался в пропасть.

Обычная мать погоревала бы, заказала поминальный молебен, поставила бы по церквам и монастырям свечи. Но не такова была Полина Афанасьевна.

Едва дождавшись замирения, она отправилась в далекую Швейцарию, отыскала то проклятое место и спустилась в пропасть на веревках. Там гнило немало тел, но Катина нашла единственное, какое искала. Не заплакала, бестрепетно поцеловала родинку на чудом не истлевшем лбу, увезла останки с собой, не стала хоронить в нерусской земле.

На кладбище, среди чужих мертвецов, тоже не положила. Закопала гроб в самом красивом вымираловском месте, где когда-то учила маленького Ростислава плавать и вода оглашалась звонкими криками, смехом – звуками счастья.

С тех пор всякий вторник, в день похорон, в любую погоду приходила сюда. Сегодня как раз был вторник.

Идя мимо громадных старинных дубов, самый высокий саженей в двадцать, Полина Афанасьевна нарвала колокольчиков, которые здесь были удивительно сини. Но на памятник не положила – там и так всё было в цветах. Жившая рядом мельничиха никогда не оставляла могилу без украшения. Зимой клала еловые ветки, весной подснежники или вербу. Делала она это не только перед вторниками и не из подобострастия, Катина это знала. Как-то пришла сюда помещица в неурочный день, смотрит издали – горбунья стоит перед беседкой на коленях, кладет поклоны. О чем молилась – бог весть. Может, вовсе и не о Ростиславе Луциевиче, а о чем-то своем. В церковь идти надо, а тут вот он, крест, рядом с домом.

Посидев на скамеечке с сомкнутыми веками, Полина Афанасьевна открыла глаза – да прищурилась. В небе светило солнце, которого не было видно уже две недели. Вот тебе и бесполезность молебствий! Ну, теперь отец Мирокль заважничает.

Опустила колокольчики в воду, пускай плавают. Пошла вдоль берега к мельнице.

Кузьма вышел в горницу, вытирая мокрые руки. Поклонился госпоже, как всегда, небрежно.

– Где окарябался? – спросила она про багровые царапины на запястье.

– Щуку из садка доставал. Зубастая, стерва.

Одевался Лихов не по-крестьянски, а богато, по-купечески. Даже дома ходил в малиновой шелковой рубахе, с узорчатым пояском. И Агафья, даром что всегда в черном, тоже держала себя нарядно. По воскресеньям приходила в церковь, повязав голову шелковым платком, платье носила тафтяное, а то и бархатное. Сейчас-то, хлопоча по хозяйству, была в холщевой рубахе и домотканой поневе, но всё чистое, ни одной заплаты. «Очень уж забогатели, мало оброка беру, – подумала Катина, – надо бы повысить».

Хозяева встали рядом, и она не в первый раз подивилась причудливости сплетения человеческих судеб – это была диковинная пара. Полина Афанасьевна, опытная женильщица, никогда бы такую не соединила. Но Лиховы – единственное семейство, которое не померло в чуму и досталось ей вместе с мельней от прежних владельцев, поэтому Кузьма сыскал себе невесту сам.

Он высокий, очень красивый со своим уже немолодым, суровым, будто высеченным из камня лицом, со светлыми кольцами волос, с не по-мужицки короткой бородой, которую стриг «чтоб не болталась». Она приземистая, раздутая в верхней части туловища, с мелкими чертами, разве что большие ясные глаза хороши. Глядела Агафья не на барыню, а на мужа. Когда он был рядом, она всегда смотрела только на него, по-собачьи, вечно виноватая за свой горб и свою бездетность. И Кузьма, надо отдать ему должное, обычно бывал с женой уважителен – пока не впадал в свое бешенство, теперь уже прежнее. И как было Агафью не уважать? Мало того, что работница, так еще и грамотна – виданое ль для деревенской дело? Отец ее был дьячок, выучил. Ради замужества она записалась в крепостные, что и понятно: кому она, такая, спонадобилась бы? Но Кузьме от нее вышла великая польза. Горбунья вела учет, без которого на мельнице нельзя, углем надписывала мешки – от кого какие получены. Получилось, не прогадал мельник, а что детей Бог не дал, то это благо, склонна была думать Катина после своей потери.

– Поразмыслила я и решила, что мало я тебе уважения оказываю, – сразу перешла она к делу. – Раньше ты и не заслуживал, а теперь, когда дурить перестал, дело иное.

Лихов слушал настороженно, но без страха – боязнь в людях Катина чувствовала.

– Не обижает он тебя больше, Агаша?

– И никогда не обижал, – твердо ответила горбунья. – Колотил только, когда бес вселялся, а ныне Божьей милостью бес вовсе отженился.

– Уважения прибавить желаешь, барыня? – спросил мельник с понимающей усмешкой. – И на сколько рубликов?

Умен, подумала Полина Афанасьевна и сомневаться, годен ли Кузьма в Синедрион, перестала. Но сначала, коли уж он сам про это завел, сказала про оброк.

– Думаю, еще сотенка в год тебе не в наклад выйдет. Ты, я гляжу, новую пару лошадей прикупил. Значит, думаешь кого-то в помощь по извозу брать. Дам тебе одного из сыновей Ефима Петухова, их там шестеро. За работника платить станешь сто пятьдесят. Годится?

– Сто двадцать, – ответил Лихов.

– Сто пятьдесят. Зато и честью тебя жалую. Ввожу в число ближних моих советчиков. Нынче в три часа пополудни к попу приходи. Будем вместе думать.

Помедлив, Кузьма спросил:

– Случилось что?

Мельничные жили недалеко от села, всего в версте, а все ж наособицу. Не слыхали еще.

– Случилось. Проводи меня, по дороге узнаешь.

Не захотела Полина Афанасьевна при мельничихе про жуткое говорить. Агафья была баба чувствительная. Разохалась бы, повалилась бы причитать перед иконами. Мертвая Палаша была ей крестница.

Когда шли вдоль пруда, под дубами, помещица рассказала о приключившейся беде.

Кузьма только брови насупил. Коротко молвил:

– Твоя воля, барыня. Отобедаю – приду на вашу сторону.

– Что это за «наша сторона»? – спросила она, заинтригованная.

– У нас в семье про деревню всегда так говорили. Тут, на пруду, наша сторона, за полем – ваша.

Лихов редко бывал так разговорчив. Должно быть, все-таки взволновался от оказанной ему чести, и Катина решила воспользоваться, выведать побольше про этого нелюдимого, но важного для хозяйства мужика, тем более он теперь будет в Синедрионе.

– И как же ты тут жил, на отшибе? Неужто и с мальчишками деревенскими не знался?

– Так померли же все. Одни мы остались. Потому что сами по себе, и колодезь свой. У меня сестра была Фирка, близняха. Вдвоем с ней росли. Будто и нет больше никого на свете, только мы двое, и всё вокруг наше. Пока ты не объявилась и новых мужиков-баб не привела. Но это когда уже было…

– Где ж ныне твоя сестра? Что-то не помню я ее.

– Фирка-то? Померла давно, – равнодушно ответил мельник.

Полина Афанасьевна знала, что простые люди не сентиментальны: кого не стало, того не стало. И позавидовала. Ей бы тоже не мешало этой мудрости научиться.

– Ладно, ступай домой. И гляди, не опаздывай. В три часа пополудни.

– Не опоздаю, – буркнул Кузьма.

Глава V Заседание Синедриона

И верно, к церковному подворью он явился минута в минуту с помещицей. Подъезжая верхом, она увидала, как Кузьма входит в ворота. Взращенная в городе, Полина Афанасьевна первое время долго удивлялась, как это крестьяне, не имея хронометров, всегда знают точное время, даже когда нет солнца и пасмурно. А теперь и сама без малейшего сомнения – по движению воздуха, по оттенку света – определяла который час. Мудреная швейцарская луковица с секундной стрелкой, оставшаяся помещице от ученого супруга, давно была отдана Сашеньке для ученых измерений.

Вымираловская церковь, при ней поповский дом, занимала самое возвышенное место села – весьма впрочем скромный холмик. Колокольня торчала единственной вертикалью над гладкой равниной, будто перст со златым ногтем, указующий человекам, о Ком им, грешным, надлежит ежечасно помнить. Храм был возведен прежними хозяевами Мураловыми. Сама Катина на этакую вавилонскую турусину тратиться не стала бы.

Во дворе барыню встретил Варрава, который был и дьячок, и звонарь-пономарь, и за всё на свете прислужник. Обитал Варрава в сарайке. Никто его, козлоблеющего, жидкобородого, ни в грош не ставил. Крестьяне дразнили Бяшей, попадья гоняла в хвост и в гриву, отец Мирокль считал недоумком, но жалел.

– Почтительнейше ожидаем вашу милость, – с поклоном молвил дьячок и сунулся подать руку, чтоб помочь Катиной спуститься с коня.

Сто раз ведь встречал ее и отлично знал, что Полина Афанасьевна в его услужливости не нуждается. Оттолкнув пятерню, помещица сердито фыркнула и спрыгнула наземь. Варрава раздражал всех, было у него такое несчастное свойство. Ходил он всегда в одном и том же: на голове линялая скуфейка, подрясник в заплатах – донашивал старое за священником. Катиной бросился в глаза высунувшийся из черного рукава манжет нижней рубахи – обтерханный, но с маленькой белой пуговкой.

И войдя в горницу, Полина Афанасьевна первым делом посмотрела всем собравшимся не на лица, а на руки.

Пуговиц тут не было только у Кузьмы-мельника, пришедшего в малиновой косоворотке, однако и у него, куркуля, дома в сундуках-ларях тоже, поди, сыщется немало покупных одежек не без застежек. У отца Мирокля – само собой. От кого Варраве ветхая рубаха досталась? Староста Платон Иванович в прошлом был московский житель и одевался по-городскому. Из-под обшлагов длинного черного сюртука манжеты не торчали, но на груди, в разрезе, белели перламутровые кругляшки́. Платон Иванович был в одежде аккуратист и чопорник, но не из важничанья, а по вере. Любил повторять: «Господь неприглядности не одобряет».

Вымираловский староста был человек особенный. Взялся он вот как.

Развернув хозяйство, Полина Афанасьевна поняла, что без помощника ей не управиться. Но где взять такого, чтоб был толков и честен, чтоб радел не о своей пользе и не о собственном семействе, чтоб строгих правил, но нравом не крут, крестьянам не мучитель? Зная человеческую природу и устройство мiра, Катина хорошо понимала, что для управления обществом потребны два начальника – один строгий, другой ласковый. Чем более люди боятся первого, тем охотнее слушают второго. По строгой части помещица отлично справлялась сама, характер у нее был камень. Взять бы в подручные кого доброго.

Долго ломала над тем голову и однажды озарилась. Увидела в окно, как пес Кусайка, выхолощенный за неукротимую злобу и с тех пор смирнехонький, ласково играется с кухаркиным малышом. Хлопнула себя по лбу, засобиралась в Москву.

Потолковала там с полицмейстером (у помещицы всюду в нужных местах были полезные знакомцы). Потом с тюремным начальником. Еще и других порасспрашивала.

Искала среди тайных сектантов-скопцов, кого вылавливают и отправляют на высылку. Так на Платон Ивановича и вышла. Он раньше на скопческом «корабле» был подкормщик, то есть ведал у них общинной казной. Известно, что самоувечные богомольцы в делах оборотисты, но при этом безупречно честны.

Прежде чем выкупить арестанта из тюрьмы, Катина, конечно, обстоятельно с ним поговорила. Спросила напрямую, как делала всегда: зачем же ты такое над собой сотворил?

Платон Иванович охотно объяснил – он был сердечен с людьми любого звания.

– Для чистоты, матушка-голубушка. Человек он ведь какой? Из грязного и чистого слеплен, напополам. Грязь – это стыдное, грешное. Оно всё через низ идет, от срама. Так отсеки срамное от тела, оно отойдет и из ума. Раньше я был зол, завистлив, до чужого охоч. Бывало увижу бабу иль девку – не в очи, Божьи окошки, смотрю, а на стати. Думаю: эх, повалить бы ее где иль прижать. А ведь у бабы тоже душа вечная. Освободился от тяготы – будто камень скинул. Так-то легко стало, свободно, радостно! Господи Иисусе, Никола угодник, да кабы человецы ведали, какое счастие чистым быть – все бы охолостились. Никто б не дрался, не кобелился, и все б друг дружку жалели, любили.

Катина слушала и думала, что не так это глупо. В общем, забрала тихого человечка из острога и ни разу о том не пожалела.

Сначала Платон Иванович обустроился в Вымиралове сам. Побелил выделенную ему избу, разбил цветник, на окошки повесил занавесочки, чего крестьяне никогда прежде не видывали. Мужики и бабы приходили к новому человеку, глазели, знакомились, привыкали. Разговор у старосты со всеми был душевный, рассудительный. И когда он взялся за устройство всего немалого хозяйства, действовал так же – умом и лаской. Полина Афанасьевна, конечно, приглядывала, готовая, если что, явить и строгость, но при таком старосте оно как-то и не надобилось. Скоро помещица заметила, что крестьяне к ней за судом и справедливостью ходить почти перестали, предпочитают обращаться к Голубю. Ну и ладно, докуки меньше.

Такая вот у Катиной была правая рука.

Отец Мирокль тоже взялся не сам по себе, а был обстоятельно избран. Обыкновенно приходского попа присылают из епархии, и тут уж как повезет. А персона для деревенского бытия важная. В округе немало помещиков, кто на ножах с местным священником, который глуп, иль вздорен, иль обуян гордыней и мнит себя не церковной мелочью, а высокодуховным пастырем. Посему, пользуясь тем, что прежний поп вместе со всеми сельчанами лежит в чумной могиле, а церква пустует, Полина Афанасьевна решила заполнить вакансию по своему разумению. Случайных людей близ себя Катина не любила.

Среди московских знакомых был у нее викарный епископ, умный человек. Он и присоветовал взять из семинарии одного тамошнего преподавателя, который не на своем месте. «Не довольно учен? – спросила Катина. – Пустяки. Мне ученость не надобна». «Напротив, чересчур учен и всем, кому надо и не надо, свою ученость в глаза тычет. Клирик сей больно живого ума и неосторожного языка. А у нас это не поощряется», – был ответ. Викарий рассказал, что с отцом Мироклем у семинарского начальства нескончаемая морока. Вечно он что-нибудь придумает. В сан он был рукоположен Мирославом, имя древнее и почтенное, однако возжелал перенаречься, представив целую диссертацию, что в святцах-де искажение и поминать надо не Мирослава, а Мирокля Медиаланского. Студентов смущает сомнительными речами, цитирует по-латински Вергилия с Овидием, а еще попадья у него чересчур харáктерная, слухи про нее ходят. Викарий уже видел, к чему идет – выгонят раба Божьего со службы, а жалко, человек он хороший. Ему бы в тишь, подальше от строгих надзирателей за чинностью. «И у вас будет с кем об умном поговорить», – закончил преосвященный свое поручительство.

Не убежденная такой рекомендацией, Полина Афанасьевна пожелала встретиться с попом и попадьей, которая тоже будет на селе важной особой, предводительницей всего женского народа. Отец Мирокль перед новой слушательницей разливался соловьем, супруга его не произнесла ни слова, однако к себе на приход помещица позвала ученого мужа именно из-за матушки Виринеи – почувствовала в ней нечто.

Сейчас попадья разливала членам Синедриона ледяной земляничный взвар – солнце, будто устав сидеть за облаками, припекало всё жарче. Полина Афанасьевна взглянула на крепкую руку, легко державшую тяжелый кувшин – сморгнула. И у этой на манжете три пуговки!

Ударила новая мысль. А с чего взято, что лиходей – непременно мужчина? Ведь на девке следов срамного насилия нет. Но сразу же это предположение отогнала. Откуда у женщины такая силища, чтобы все кости переломать? Нет, мужчина это, прездоровущий.

Однако про попадью.

Налив всем розового напитка, Виринея отошла, встала у стены. Она на синедрионах никогда за стол не садилась, держала себя скромно. Хотя ни скромности, ни тем более смущения в матушке не было ни на вершок.

Попадья в Вымиралове была еще чуднее, чем поп. Лучшая на всю округу знахарка – от любых болезней, а более всего славилась ловкостью в повивальном деле. За нею, бывало, издалека присылали, даже и из барских домов. Виринея управлялась лучше, чем вечно пьяненький уездный доктор Петр Карлович, хотя больных лечила по старине, травами, и трудный плод щипцами из утробы не тянула. Как-то Полина Афанасьевна спросила: что это ты своих детишек не завела? Попадья ответила странно: «А не захотела. Зато вон сколько чужих в мир доставила».

Летами она была немолода, верно, за сорок, когда обычные бабы уже морщинистые, беззубые старухи, а у этой кожа гладкая, ни складочки. Однажды Катина видела в Москве на ярмарке американскую индейку – в точности Виринея. Так ее про себя и звала: Индейка. Брови у попадьи были черные, глаза тоже черные, растянутые к вискам, а волос не видно, всегда спрятаны под платком.

Но один раз Катина на них поглядела: красивые, густые, блестящие. Не только на волосы поглядела – на всю попадью как она есть.

Той летней ночью приснился Полине Афанасьевне особенно явственный сон про ушедшего супруга – будто они вдвоем, и молоды, и обнимают друг друга, и ничего плохого не было. Проснулась она с мокрым лицом, зажмурилась от яркого лунного света и поняла: теперь не уснуть. Пошла побродить по серебряному лугу, отдалилась от дома изрядно, до самой речной излучины, и там, у кустов боярышника, было ей видение: шла через высокие травы нагая дева с распущенными черными волосами. Протерла помещица глаза, ожидая, что химера исчезнет – нет, не исчезла. Дева приблизилась и оказалась Виринеей, медленно ступающей и глядящей себе под ноги. Привычки пугаться Катина не имела. Окликнула, спросила: ты что это? Попадья нисколько не стушевалась. Подошла, спокойно говорит: «Росяные травы в полнолунную ночь коже хороши. Где трава гуще, в ней поваляться надо. Видите, какая я?» И в самом деле, кожа у ней всюду была молодая. Недаром Катина сначала подумала, что идет дева. «Я много такого знаю. Желаете – научу?» – сказала еще попадья, но Полина Афанасьевна отказалась, ей молодиться было незачем.

За столом шел разговор, прервавшийся с появлением помещицы, а затем продолжившийся. Обычаи на Синедрионе были вольные.

Отец Мирокль говорил:

– …Так что невозможно с полною уверенностью утверждать, где ныне обретается душа утоплой Палагеи – у Бога ли, иль еще где, а может, никакой души и вовсе не существует.

– Ах, как вы можете такое говорить? – заволновался староста. – Вот ведь умный человек, а веру отвергаете!

– Не отвергаю, напротив. Нахожу полезной и благотворной, яко идею, побуждающую неразумных к нравственному поведению. Однако человеку, который сам по себе многоразумен и нравственен по природе, вера не нужна.

– Матушка-голубушка! – жалобно воззвал Платон Иванович к Катиной. – Какие он ужасы речет! Он же отымает Царствие Небесное!

Полина Афанасьевна к вопросам божественности и загробного мира была равнодушна. Чего зря голову ломать? Помрем – узнаем.

Усевшись к столу на главное место, помещица схоластическую дискуссию сразу прекратила.

– Говорить будем о насущном, – сказала она. – О Палаше.

Отец Мирокль, правда, еще вставил, кивнув на распахнутое окно, откуда лился желтый солнечный свет:

– Утопленница, конечно, событие многоскорбное, однако ж как вам, любезная Полина Афанасьевна, мое молебствие? Разве плохо я свою службу исполняю, хоть бы и не веровал?

Сказано было в напоминание о недавнем споре. Катина спросила отца Мирокля, честно ли служить священником, пестовать в прихожанах веру, коли сам не веруешь? Поп ответил: «Ежели служить честно, то отчего же нет? Вот видал я в Москве, в некоем возвышенном доме превеликолепную картину сейчас не припомню какого художника «Падение Икара с небес». До того трогательно исполнена, что слезы утираешь. А верил ли мастер в сказку про крылатого юношу? Не думаю. Однако ж написал картину много лучше, чем какой-нибудь истововерующий, но криворукий богомаз святую икону. Тако и священство: се искусство, мастерство, а что у мастера на душе и на уме – то его дело».

Человек он, впрочем, был добрый и безобидный, вольтерьянствовал только словесами. Средь своих это можно.

Катина выразительно покосилась на барометр, что висел на стене под образами и показывал «великую сушь», но разоблачать попа не стала, сейчас было не до пустяков.

– Не утопла Палагея. Тут всё хуже. Затем вас и призвала.

– Полно вам, – недоверчиво молвил поп. – Не в Лешака же вы верите.

– Лешака никакого нет. А есть некий изверг, охочий убивать девок и кидать их в реку. Да только зря он воздел лапищи на мою девку! – страшным голосом воскликнула Катина.

В этот миг створка окна качнулась, хоть ни ветра, ни сквозняка не было. У Полины Афанасьевны была привычка никаких странных событий, даже самых мелких, без разъяснения не оставлять. Кто это там подслушивает? У Варравы имелось такое обыкновение, навострять ухо во время синедрионных сидений, но пономарь и так находился в горнице – усердно ворошил самоварные угли.

С нежданной для столь солидной особы проворностью помещица поднялась из-за стола, сделала несколько быстрых шагов и перегнулась через подоконник.

Никого там не было.

– Вы что это, матушка? – удивился поп.

– Ничего. Померещилось что-то.

Вернулась на место, продолжила.

– Я ирода сыщу, а вы мне в том поможете. И начнете с того, что вы двое, Платон Иванович и отец Мирокль, растолкуете мiру, почему Палагею нельзя сразу похоронить. Мертвое тело может воспонадобиться для розыска. Вы, отче, расскажите в церкви, что греха в том нет, приведите примеры из Священного Писания – про Лазаря или еще про кого, вы лучше знаете. А ты, Платон, шепни Трифону: барыня-де даст десять рублей, коли потерпите. Пусть жене своей, кликуше, накинет платок на роток… А теперь говорите по очереди. Беда у нас общая. Вместе ее и бедовать. Кто что думает?

Посмотрела она сначала на нового человека, мельника, который пока что не произнес ни слова. Ну-ка, хорош ли окажется в совете?

Но первым, конечно, встрял священник, ему не терпелось.

– Думаю по сему скорбному случаю я вот что. Отчего это человеки вечно интересуются мертвыми и смертью более, чем живыми и жизнью? Много ль все мы о Палаше пеклись, пока была она меж нами? И думать о той отроковице не думали. Что же это теперь сия малая улетевшая жизнь сделалась нам так важна? Не лучше ль заботиться о прочих, ныне живущих, чтобы с ними не стряслось подобного худа? Как оберечь невинных от жестокого злосердия, обретающегося в темной нощи?

– Поймать надо злосердие и раздавить. Тем и обережем, – сказала Катина, не дав отцу Мироклю празднословствовать. – Платон?

Староста раздумчиво произнес:

– Я бы вот над чем размыслил. Как это ее убили, Палагею-то? Чтоб все кости переломать, а ни синяков, ни ссадин?

– Синяк есть, огромный, на ягодицах, сплошной. Будто ударили со всего маху, да не палкой, а доской или чем широким.

– Я в тюрьме много битых-поротых видал, но такого ни разу, – подивился Платон Иванович. – Додумаем, как это оно учинилось – глядишь, остальное-прочее тож прояснится.

Соображение было здравое, хотя как тут додумаешь – бес знай.

– Виринея, ты что скажешь?

Попадья поддержала супруга, но повернула по-своему:

– Батюшка верно говорит. Коли это тот же душегуб, что других девок убивал, он вроде медведя, распробовавшего человечину. Убьет еще.

Отец Мирокль поежился, Платон Иванович перекрестился. Помолчали.

– Ты, Кузьма? – повернулась Полина Афанасьевна к Лихову.

Мельник почесал пятерней короткую бороду.

– Я вот думаю… Считал кто по уезду пропавших, какие в лес или на речку пошли да сгинули? Может, их и больше, заломанных-то, да не всплыли, а на дне где-нибудь лежат.

Катиной эта мысль была внове и очень ей не понравилась. Особенно, если про такое зашепчутся деревенские. Возьмутся считать, кто где ушел и не вернулся – то-то начнется…

– Ты про дело говори: как нам злодея сыскать?

– А никак не сыщешь, – спокойно молвил Лихов. – Хитрый больно. Медведь – тот след оставляет, а этот ничем себя не выказал. Ничего-то мы про него не знаем.

– Кое-что про него мы все же знаем, – сказала тогда помещица, поняв, что других суждений не услышит. – Этот некто собою крепок и, верно, изрядной стати. И не из простых мужиков – одевается чисто, носит рубахи с пуговицами.

Рассказала про свою находку, оставленную подле мертвого трупа, и про задание, данное капитан-исправнику.

– Однако ж большой надежды на Кляксина у меня нет. А и не станут с ним мужики-бабы откровенничать, он для них чужой и страшный. Потому наведайся-ка ты, Платон Иванович, к соседским старостам, ты их всех знаешь. Пусть порасспрашивают своих, не видал кто вчера чужого человека в городской иль господской одежде.

Напоследок Катина пообещала еще раз – не столько слушателям, сколько самой себе:

– Есть-спать не буду, а Палашиного убийцу найду.

Спустившись с крыльца, Полина Афанасьевна пошла не к коновязи, где переступал копытами заскучавший каурый, а повернула за угол – еще раз, снаружи, посмотреть на странно качнувшееся окно.

И, конечно, сидела там на скамейке некая востроносая особа. Уже не пряталась.

Глава VI Третья половина души

– За мной увязалась, – укоризненно сказала Катина. – Подслушивала. Как от лошади-то не отстала? Вприпрыжку что ли неслась? Хороша барышня. То-то деревенских потешила.

Востроносую особу звали Александрой, Сашенькой. Полине Афанасьевне она приходилась внучкой.

Некоторое время назад случился один разговор меж помещицей и попадьей, памятный. Виринея была единственный на свете человек, с кем Катина иногда откровенничала.

С чего началось, уж не упомнить, но повернуло на жизнь и любовь. Полина Афанасьевна сказала, что это одно. Если кого любишь, то живешь. Не любишь – душа будто мертвая. Когда погиб муж, казалось, что жизнь кончена, в двадцать четыре года. Но у души открылась вторая половина – сын, и всё началось сызнова, хоть по-другому. В пятьдесят лет лишилась и сына. Думала, ныне точно всему конец, усохла и вторая половина души. Но произошло то, чего в природе не бывает: с внучкой Сашей в душе обнаружилась третья половина.

Попадья таким словам не удивилась, а сказала как о само собой разумеющемся:

– Будет жизнь, сыщется и любовь. Если, конечно, ты человек, а не солома.

– Ты своего Мирокля тоже так любишь? – удивилась Катина.

– А как такого не любить? – еще больше поразилась попадья.

В душу к Полине Афанасьевне внучка проникла не сразу. Пока жил сын, Катина ею почти что и не интересовалась. Но отправляясь на свою клятую войну, Ростислав сказал: «Ежели я не вернусь, очень прошу вас, маменька, заберите дочь к себе. Пускай она вырастет с вами». Знал тогда уже цену своей жене-пустельге.

Нельзя было такую просьбу не исполнить.

Свою невестку Полина Афанасьевна сразу невзлюбила. Во-первых, потому что место для любви у нее в душе было только для кого-то одного, а во-вторых, любить Эмилию было не за что. Праздноголовая, пустосердечная, бездельная кукла. Все деньги, сколько к ней попадало, тратила на глупости. На эту удочку, денежную, Катина ее в Вымиралово из Москвы и выудила, когда дура просадила-растратила все оставшиеся после мужа средства. Полугода на то не понадобилось. Полина Афанасьевна поселила невестку в доме и провела хладнокровную комбинацию. Пригласила архитектора – якобы строить оранжерею, хоть глупая стеклянная затейность в хозяйстве ни за чем не требовалась. Зато архитектор был картинка – напомаженный, завитой щеголь, что ни день в новых сюртучках и галстухах. Дура Эмилия, конечно, в него сразу втрескалась. Архитектору, поповскому сыну, было лестно – как же, столбовая дворянка. Некоторое время любовники таились, страшась хозяйки. Потом она их застигла на месте прелюбодеяния и предъявила невестке ультиматум: живи как хочешь и с кем хочешь, выделю тебе московский дом и десять тысяч, но дочь оставь мне и более никогда к нам не показывайся. Два раза предлагать не пришлось, только Эмилию и видели. Двенадцать лет с тех пор миновало, ни разу не объявлялась, и где она теперь, Катина не ведала, а Сашенька про матерь-кукушку даже и не спрашивала.

Девочка она была с характером, в Полину Афанасьевну. И не по годам умненькая – может, оттого что некрасивая, это для умственного развития почти всегда польза. Даже удивительно, как от пригожего златокудрого отца и конфектной мамаши мог произрасти столь неказистый плод. В шестнадцать лет Сашенька была угловата и тоща, кожа вся в прыщиках, волосы тусклы и висят, как пакля.

Прыщики и тощета, положим, со временем сойдут. Полина Афанасьевна в подростках и сама была похожа на кузнечика – ликом зелена, ногами палкообразна. Но волосы не поправятся, лягушачий рот сердечком не сложится, острый нос не помягчеет, подбородок не округлится. Даже наследственная катинская родинка посередине лба, украшавшая и Ростислава, и Луция, будто мушка на портретах старинных красавиц, внучке нисколько не шла, гляделась еще одним прыщиком.

Впрочем, Полина Афанасьевна свою внуку-дурнушку не жалела. Девушке лучше полагаться на ум, чем на внешность. И меньше будет докуки от ухажеров, а стало быть, и от соблазнов. Без мужской любви жить надежнее – уж Катина-то это знала. Если положить на одну чашу весов все сладости, которые она вкусила через любовь, а на другую чашу – все проистекавшие горести, нечего и думать, которая перетянет. Есть иные любови, более надежные.

Зато Сашенька, благодарение Богу, выросла здоровой – никогда (тьфу-тьфу-тьфу) не хворала, разве что животом от ягодного объедения. И ловка, проворна. Бегает олененком, плавает уклейкой, на деревья карабкается кошкой.

Если же говорить про иные, надежные любови, то свою катинская внучка уже открыла. Любила она науку и отличалась великой любознательностью. Из каждой поездки в Москву привозила книги – да не французские романы, а всё по анатомии, зоологии, медицине. Сашеньку интриговала тайна живой плоти, по-научному физиология. Еще в детстве она увлеченно, бестрепетными ручками препарировала мертвых мышей, собак и кошек. Потом начала лечить живых. Недавно кобыла Лаванда не могла разродиться, а звенигородский коновал всё не ехал, так Сашенька управилась сама. Ну не диво? Глядя на внучку, как та, вся в слизи и кровище, прижимает к себе скользкого, трепетноногого жеребенка, Полина Афанасьевна с гордостью думала: девочка-то получилась сокровище.

Однажды Сашенька призналась, что желала бы родиться мужчиною – не ради всяких глупостей, а чтобы стать лекарем. Но увы, в сем криво устроенном мире женщина быть медиком не может. Вот в Северо-Американских Штатах, в некоем Брадфорде – вычитала где-то внучка – открылась академия, куда принимают девиц. Обучают ли их медицине – бог весть, но Саша загорелась непременно плыть за океан и для того пожелала выучить английский язык.

Хоть мечта была диковинная, детская, подрезать девочке крылья Катина не стала. Зачем препятствовать духу, который стремится ввысь, хоть бы даже и к облакам?

В прошлый год это было, в начале лета. Отправилась Полина Афанасьевна в Москву, за англичанином. Французов-то в городе было, как блох на собаке, а вот альбионца, да чтоб дельный, пришлось поискать. Но ничего, нашла. И доставила.

Фома Фомич Женкин был штурманом с британского купеческого корабля, захваченного нашими на Балтике, потому что у нас с Англией теперь контры. Пленную команду отправили по этапу вглубь России. На московской гауптвахте Катина моряка и забрала, за барашка в бумажке. Рассудила: если штурман, значит, человек сколько-нисколько образованный. Языку-то Сашеньку обучить сумеет.

Конечно, поприсутствовала на занятиях, понаблюдала. Внучке англичанин ужасно понравился, и по-ихнему Сашенька научилась тараторить быстро, прямо заслушаешься. Всяко лучше, чем Фома Фомич по-русски. Он был не то чтоб туповат, но на чужое наречие тугоух. Полина Афанасьевна уже и сама стала неплохо английский понимать, а этот всё уоткал. По справедливости говоря, язык нетрудный, много легче французского. Смешной только, будто все время пузыри пускаешь. А изъясняться легко. Если не знаешь какого слова, просто вставляешь коротенькое «фук» или «щит», вроде как у нас говорят «эта штука» либо «того-этого» – и понятно.

Моряк очень Сашеньку полюбил, они были прямо неразлучны. Где один, там и другой. Вон и сейчас Женкин обнаружился на траве, под плетнем. Сидел, жмурился на солнышко, потягивал из фляги. Он всегда был вполупьяна, но не дурил, не буянил. Говорил, нельзя ему без рому – заболеет. И в заключенном с помещицей условии было прописано: первого числа каждого месяца выдавать ящик ямайского, без этого ни в какую ехать не соглашался. Недешево это обходилось, по двадцать четыре рублика в винной лавке на Кузнецком, но для внучки Полине Афанасьевне было не жалко.

У Фомы Фомича буйные песочные бакенбарды, волоса стянуты в хвост, в ухе серебряная серьга. Увидел, что барыня на него смотрит – приподнял мятую шляпу, под ней голова обвязана красным платком.

– Гуд-дэй-ту-ю-са, – кивнула ему Катина, что означало «доброго вам дня, сударь». Ей понравилось, что штурман притащился за Сашенькой. Пока неведомый изверг бродит по округе, лучше девочке одной не быть, а то она запросто и в лес, и в поля, и на ту же реку. Не удержишь.

Женкин дожевал табак, сплюнул желто-коричневую слюну, вежливо вытер губы и только потом пророкотал: «Млэйды». Это по-английски «мадам».

Внучка уже дергала бабушку за рукав. Глаза горят, губы дрожат.

Прознала, конечно, от кого-то из дворни про покойницу, потому и примчалась. От усадьбы до церкви было недалеко, полверсты, а ехала Катина небыстро, шагом, и, будучи погружена в непростые мысли, назад не оглядывалась.

– Я подслушивала! – выпалила Саша. – И все слыхала! Идем скорей!

Глава VII Отгадки и загадки

– Куда?

– Как куда? Как куда? – Девочка задохнулась. – Платон Иваныч верно сказал. Нужно понять, как Палашу убили.

– И как же ты это поймешь?

– Надо осмотреть телесные поврежденья. По ним будет видно. Я когда животных вскрываю, обязательно нахожу. Снаружи-то не всегда уразумеешь.

А ведь устами младенца, подумала Полина Афанасьевна.

– Нешто послать за Петром Карловичем в Звенигород? – стала соображать вслух Катина. – Иль лучше съездить в Москву, в университет? У меня ректор Иван Андреич в долгу, выделит медицинского профессора.

– Петр Карлович поди уж пьянехонек, – вкрадчиво молвила Саша. – А в Москву ехать – это сколько времени. И зачем? Я сама покойницу и общупаю, и, коли надо, разрежу.

Другие подумали бы: экое чудовище, а Катина внучкой залюбовалась. У кого еще такая есть?

– Ладно. И на пуговичку погляди, которую я у Палаши в волосах нашла.

– В микроскоп, да? – обрадовалась Александра. Микроскоп у нее был новый, подаренный на день ангела, она в него совала все подряд.

Они уже шли прочь от церкви вчетвером: помещица с внучкой, каурый в поводу и Фома Фомич.

Сашенька бойко объясняла штурману на его болбочущем наречии, куда и зачем они идут. Бабушка восхищенно слушала, англичанин присвистывал и без конца повторял свои любимые два словечка.

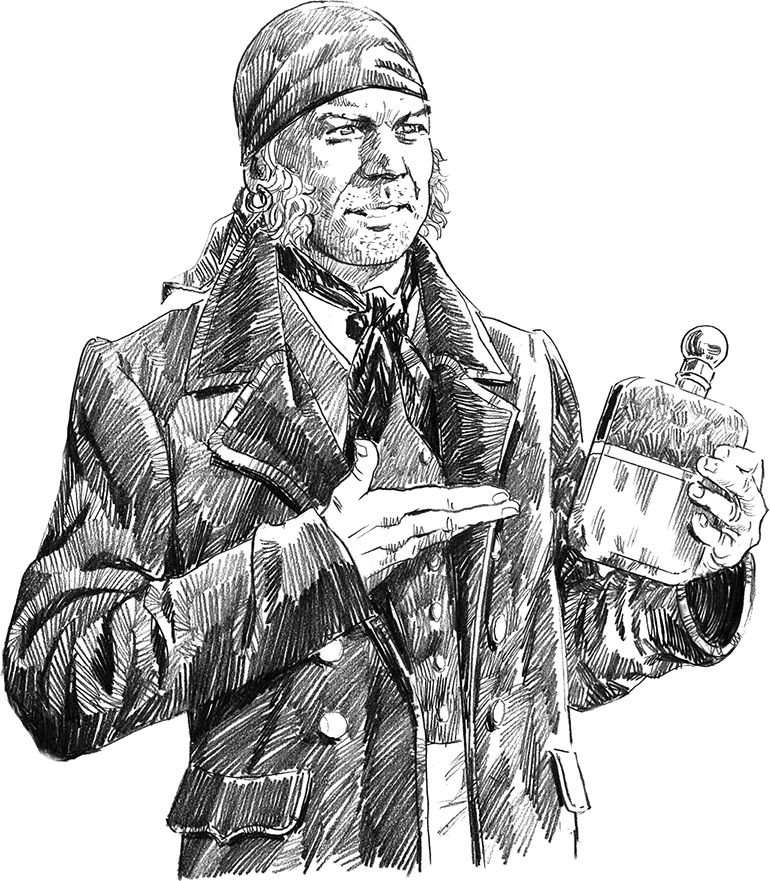

Потом Женкин завел одну из своих морских баек. Они у него имелись на все случаи жизни, и начинал их Фома Фомич всегда без предисловий.

– Это, значит, шли мы в огиб Доброй Надежды, и у нашего капитана Скэллопа пропал глаз. Скэллоп был одноглазый, носил в дырке круглую жемчужину, вот такущую, с нарисованным зрачком. Ценности огромной, гиней, того-этого, в сто или двести. Он щеголь был, Скэллоп. На ночь всегда клал свой жемчужный глаз в стакан с ромом. Утром проснется, стакан – залпом, потом жемчужину изо рта вынет – и в глазницу.

Только просыпается он однажды, а стакан, того-этого, пустой. Ром кто-то выпил, а глаз спер. Что началось!

Я-то сразу на марсового Перкинса подумал. Поганый был человечишко, лодырь и вор. Взял его за грудки: ты украл, говорю! Перкинс, того-этого, ни в какую. Обыскали его вещи, сундук – нету. Божится, что не брал. Слово за слово – хватается Перкинс за нож. Но я быстрее, рраз – и всадил ему железку прямо в сердце. Чик – и нету Перкинса. Сдох. А в море закон какой? Кто своего товарища без вины прикончил, тому тоже не жить. На доску – и за борт. Оно и правильно. Иначе, того-этого, в долгом плавании перережутся все.

Держат меня за руки, капитан башкой качает, ничего поделать не может. Прощай, говорит, Дженкинс, такая уж, видно, твоя судьба. Я кричу: «Погодите, того-этого! Я докажу! Перкинс жумчужину проглотил. Я видел!». Соврал, ничего я не видел. Просто вспомнил, как Перкинс ухмылялся, когда был обыск. Знал, что не найдут. «Дайте, говорю, я ему брюхо взрежу. Там жемчужина». Они посовещались, говорят: «Режь. Но если ее там нет, мы тебя не утопим, а за напраслину и осквернение покойного тела тоже выпотрошим, живьем. Идет?». Мне, того-этого, что делать? Так на так пропадать. Идет, говорю. Вспарываю трупу брюхо, роюсь в требухе, а сам с жизнью прощаюсь. – Фома Фомич выдержал драматическую паузу. – Бог милостив, нашел. Было мне от товарищей троекратное «ура», а от капитана награда.

Полина Афанасьевна никогда не могла понять, сколько в сочных женкинских историях правды, а сколько вранья. Надеялась, что второго больше. Хотя нынешняя история могла быть и настоящей. Штурман очень ловко резал и потрошил свиней, а потом делал из кишок английскую чесночную колбасу.

Внучка-то рассказу не усомнилась, только стала уточнять, в каком отделе желудка сыскалась жемчужина, в кардиальном или в пилорическом.

За этой беседой и дошли.

Фому Фомича взяли в сарай с собой – ворочать покойницу. Слуги-то все попрятались, во дворе не было ни души.

Сашенька сбегала в дом. Вернулась в кожаном фартуке и нарукавниках, с медицинскими инструментами и микроскопом.

Подходя, крикнула:

– Давайте пуговицу, бабушка. Ее лучше не в сарае, а на свету смотреть.

Катина повернулась к верстаку, где положила пуговку рядом с Палашиной одеждой, – и не поверила глазам. Пуговицы не было.

Всюду посмотрела – вокруг, внизу. Пропала! Что за оказия?

Созвала всю дворню, стала спрашивать.

И бабы, и мужики божились, что к сараю не подходили и даже старались в его сторону не глядеть.

Когда же барыня сказала про исчезнувшую пуговицу, черная кухарка Лизавета ахнула:

– Лешак забрал!

И все закрестились, попятились.

Полина Афанасьевна растерялась, что с нею случалось очень редко.

– Единственная ниточка была. Теперь и зацепиться не за что…

– Тело-то ведь не пропало? – успокоила ее внучка. – Может, оно что расскажет.

В сарае, подле покойницы, Сашенька сначала немножко поплакала.

Сказала:

– Палаша, бедненькая.

Но потом высморкалась, слезы рукавом вытерла и взялась за работу. Катиной ничего и делать не пришлось, только смотреть. Фома Фомич, сопя и жуя свой табак, поворачивал труп так и этак. Саша щупала, мяла, глядела в лупу.

Приступила с головы. Приговаривала:

– Кости черепа целехоньки… Шейные позвонки… Один надломан, третий иль четвертый… Что ключицы? Ага…

И дальше неразборчиво, пошмыгивая носом от сосредоточенности. Постепенно добралась до самого низу, до кончиков ног и там задержалась надолго.

– Ну что?

– Тёрн хё бэк ап, – велела Саша англичанину, не обращая на бабушку внимания.

Женкин повернул покойницу.

– Я-то думала, ее за запястья волокли по земле, потому на них и кожа ободрана, но тогда на спине иль на животе следы были бы, – стала делиться своими выводами Катина. – А их, вишь, нету. Только зад весь синий. Что за диковинная напасть? Как это Палаше без битья все кости переломали? Загадка.

Александра сняла нитяные перчатки.

– Нет никакой загадки. Даже взрезать незачем, и так ясно. Кости переломаны не все. Вот здесь, – она тронула стопы, – всё вдребезги, даже плюсны. Голенные, бедренные, тазовые – тоже, во многих местах. Но чем выше, тем переломов меньше.

– И что ж это значит?

– А вот что. – Внучка подняла глаза к потолку. – Палаша упала с большой высоты. Была подвешена на веревке за руки, потому содрана кожа на запястьях. Падала она, как висела – прямая. Ударилась оземь подошвами, оттого внизу всё и переломано. Ягодицы сини, потому что на них пришелся удар, когда согнулись ноги.

– С высоты? – Бабушка тоже посмотрела на темные потолочные доски. – С неба что ли?

– Как случилось – не ведаю, – сказала Саша. – Пока только знаю, чтó случилось. Ну-ка, осмотрим полости…

Зачем-то раскрыла покойнице лопаточкой рот, полезла и туда. Фома Фомич наблюдал с интересом, а Полина Афанасьевна, хоть была женщина крепких нервов, не выдержала, отвернулась. И стало ей сомнительно: не чересчур ли вольно вырастила она внучку? Ведь получилась не барышня, а ужас что такое. Может, в Северо-Американских Штатах такие девицы и бывают, но только не в России.

Сашенька воскликнула, достав что-то пинцетом: «Ага!».

И потом еще раз, тоже «ага!», но уже много позже, разглядывая с лупой ногти на мертвой руке.

Открытия у нее были важные.

– Смотрите, меж зубов мешковинная нитка. Должно быть, от кляпа. Значит, Палашу сбросили вниз не сразу. И висела она, видимо, в таком месте, где крики могли услышать. Теперь второе. Поглядите в лупу на средний и указательный, вот сюда.

Полина Афанасьевна посмотрела.

– Видите под ногтями багровое? Это кровь. Палаша оборонялась, расцарапала убийцу. Лицо ли, руку ли, не знаю, но должны остаться следы.

Со двора донеслось ржание. Всех своих лошадей Катина знала по голосу. Этот был чужой – молодой, сильный жеребец. Кто это пожаловал?

А никто, просто вороной аргамак превосходных статей, под пустым седлом. Коня держал за узду конюх Федька.

Загадка объяснилась сразу же. От ворот семенил, полоскал на ходу руками капитан-исправник Кляксин.

– Нашелся! Нашелся! – вопил он.

– Не нашелся, а я нашел, – пробурчал Федька. – А этот не верил. Был он уже тута, барыня, без вас. Ругался, чего-де нейдешь искать. А пообедать человеку надо? Надо. Вот пообедал и нашел, дело нетрудное.

Севастьян Фаддеич уже обнимал своего вороного, чуть не плакал. Федьке дал полтину, помещицу стал многоречиво благодарить.

Она прервала, не дослушав:

– Что ваши поиски?