I. Два классика

1 Эрнст Любич – поэт цинической мудрости?

Чтобы отдохнуть от скучной работы мессией, от проповедей и сотворения чудес, Иисус взял небольшой отпуск и теперь играл в гольф с одним из своих апостолов на берегу Галилейского моря. Иисус не справился со сложным ударом, и мяч угодил в воду, так что Иисусу пришлось пройти по воде (его стандартный трюк) до места, где упал мяч, наклониться и подобрать его. Когда Иисус вновь попытался выполнить этот же удар, апостол предупредил его, что удар очень сложный и под силу только какому-нибудь Тайгеру Вудсу. Иисус ответил: «Да какого черта, я – сын Бога! Если это может жалкий смертный вроде Тайгера Вудса, я тоже это смогу!» И он снова ударил. Мяч опять угодил в воду, и Иисус опять пошел по поверхности воды, чтобы вернуть его; в это время мимо проходила группа американских туристов, и один из них, наблюдая за происходящим, обратился к апостолу: «Боже мой, да кем этот парень себя возомнил? Иисусом Христом?» Апостол ответил: «Нет, он думает, что он Тайгер Вудс!» Так работает фантазматическая идентификация: никто, даже сам Бог, не является непосредственно тем, кем является, поэтому даже Богу нужна внешняя децентрированная точка идентификации с минимальным фантазийным сценарием.

Эрнст Любич – это режиссер, чьи работы содержат разнообразные вариации этого децентрирования. Тема децентрированной фантазии, поддерживающей сексуальные отношения, принимает странный оборот в «Недопетой колыбельной» (Broken Lullaby, 1932; оригинальное название – «Человек, которого я убил» – сначала было изменено на «Пятую заповедь», чтобы «не создавать у публики ложного впечатления о характере истории», и в конце концов на «Недопетую колыбельную»). Вот краткое содержание истории. Французский музыкант Поль Рено, которому не дают покоя воспоминания об Уолтере Холдерлине, солдате, которого он убил во время Первой мировой войны, отправляется в Германию, чтобы разыскать его семью, воспользовавшись адресом на письме, которое он нашел на теле убитого. Из-за антифранцузских настроений, все еще распространенных в Германии, доктор Холдерлин сначала отказывается впустить Поля в свой дом, но меняет решение, когда невеста его сына Эльза узнаёт в Поле человека, оставлявшего цветы на могиле Уолтера. Вместо того чтобы рассказать о настоящей природе своей связи с Уолтером, Поль говорит Холдерлину, что был другом его сына и что они учились в одной консерватории. Несмотря на слухи и неодобрение враждебно настроенных к нему горожан, Поль становится приятелем Холдерлина и влюбляется в Эльзу. Когда Эльза показывает Полю спальню бывшего жениха, он приходит в смятение и рассказывает ей правду. Она убеждает его не сознаваться родителям Уолтера, принявшим его как своего второго сына; Поль соглашается терпеть муки совести и остается в своей «приемной» семье. Доктор Холдерлин дарит Полю скрипку Уолтера, и в финальной сцене фильма Поль играет на скрипке под фортепианный аккомпанемент Эльзы, ловя любящие взгляды супругов Холдерлин… Не удивительно, что Полин Кейл отвергла фильм, заявив, что Любич «принял скучный, сентиментальный, дешевый прием за ироническую, поэтическую трагедию»[21].

В фильме определенно есть что-то тревожное, он странным образом колеблется между поэтической мелодрамой и грязным юмором. Под покровительственным взглядом родителей жениха возникает счастливая пара (девушка и убийца ее предыдущего жениха) – именно этот взгляд создает фантазийные рамки их отношений, так что встает очевидный вопрос: делают ли они это на самом деле ради родителей, или же этот взгляд является оправданием, позволяющим им заняться сексом? Этот очевидный вопрос, разумеется, ложен, поскольку не важно, какой из ответов верен: даже если взгляд родителей является оправданием секса, он все равно является необходимым оправданием.

На децентрирование также опирается одна из лучших шуток абсолютного шедевра Любича «Быть или не быть». Польский актер Юзеф Тура в разговоре с высокопоставленным польским коллаборационистом изображает полковника Эрхардта из гестапо и (как ему кажется) с нелепой преувеличенной эмоциональностью комментирует слухи о себе: «Так, значит, они зовут меня Эрхардтом, концентрационных дел мастером?» – сопровождая свои слова пошлым смехом. Чуть позже Туре приходится бежать, кроме того, появляется настоящий Эрхардт; когда в разговоре речь заходит об окружающих его слухах, Эрхардт ведет себя точно так же, как актер, исполнявший его роль, то есть с нелепой преувеличенной эмоциональностью… Послание ясно: даже сам Эрхардт не является непосредственно собой, он также имитирует свою собственную копию или, точнее, нелепое представление о себе. Тура играет Эрхардта, а Эрхардт играет самого себя.

В «Магазинчике за углом» (The Shop Around the Corner, 1940) это децентрирование представлено под видом пересекающихся фантазий. Этот фильм, действие которого происходит в одном из магазинчиков Будапешта, рассказывает историю двух его работников – Клары Новак и Альфреда Кралика, испытывающих сильную неприязнь друг к другу и одновременно поддерживающих друг с другом тайные отношения по переписке, даже не подозревая, кому они пишут. Они влюбляются друг в друга по переписке, в то время как в реальной жизни испытывают друг к другу антипатию и ругаются. (Более новый голливудский хит «Вам письмо» – You’ve Got Mail – является имейл-ремейком «Магазинчика за углом»; кроме того, следует упомянуть о забавном случае, который произошел пару лет назад – как это ни удивительно – в Сараево: муж и жена поддерживали горячую любовную связь с анонимными партнерами; когда же они наконец решили встретиться со своими партнерами во плоти, то обнаружили, что флиртовали друг с другом… – стало ли результатом счастливое возрождение брака, когда они обнаружили друг в друге партнеров мечты? Пожалуй, нет – подобное претворение мечты в реальность, как правило, оборачивается кошмаром.)

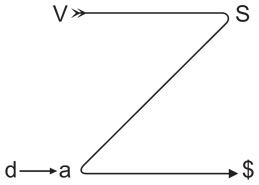

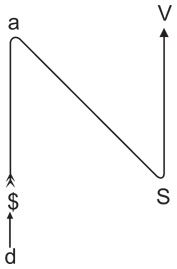

Урок этого децентрирования заключается просто-напросто в том, что в любовных отношениях мы никогда не бываем наедине с партнером: мы всегда играем роль перед чужим взглядом, воображаемым или реальным. Именно с учетом этого нам следует перечитать текст Лакана о логическом времени, в котором он дает блестящую интерпретацию логической задачи о трех заключенных[22]. Интересен тот малоизвестный факт, что оригинальная форма этой задачи возникла в XVIII в., в эпоху французского либертинажа с его смесью секса и холодной логики (кульминацию которого мы находим у де Сада)[23]. В этой сексуализированной версии начальник женской тюрьмы решает, что дарует амнистию одной из трех заключенных; победительницу определит испытание на интеллект. Три женщины – обнаженные ниже пояса – будут поставлены вокруг большого круглого стола и наклонены к нему, давая возможность для проникновения a tergo. Затем в каждую женщину войдет черный либо белый мужчина, так что она сможет видеть лишь цвет мужчин, входящих в остальных двух женщин, стоящих перед ней; ей будет известно только то, что начальник может использовать в этом эксперименте пять мужчин – трех белых и двух черных. С учетом этих входных параметров победительницей станет та женщина, которая первой сможет определить цвет кожи мужчины, который ее трахает, оттолкнуть его и покинуть комнату. Здесь возможны три варианта, причем каждый следующий вариант превосходит предыдущий по сложности:

В первом случае женщин трахают один белый и два черных мужчины. Поскольку женщина, которую трахает белый мужчина, знает, что черных мужчин может быть лишь два, она может мгновенно встать и выйти из комнаты.

Во втором случае женщин трахают один черный и два белых мужчины. Следовательно, две женщины, которых трахают белые мужчины, могут видеть одного черного и одного белого мужчину. Женщина, которую трахает черный мужчина, может видеть двух белых мужчин, но поскольку всего белых мужчин трое, она не может моментально подняться со своего места. Тогда победительница может появиться лишь в том случае, если одна из женщин, которых трахает белый мужчина, станет рассуждать следующим образом: «Я вижу одного белого мужчину и одного черного мужчину, так что парень, который трахает меня, может оказаться как белым, так и черным. Однако если меня трахает черный мужчина, женщина, которую трахает белый мужчина, увидела бы двух черных мужчин и мгновенно заключила бы, что ее трахает белый, – она могла бы немедленно встать и уйти. Но она этого не сделала, значит, тот, кто меня трахает, должен быть белым».

В третьем случае всех трех женщин трахают белые мужчины, так что каждая из них видит двух белых мужчин. Следовательно, каждая из них может рассуждать так же, как победительница во втором случае: «Я вижу двух белых мужчин, поэтому тот, кто меня трахает, может быть как черным, так и белым. Но если бы меня трахал черный мужчина, остальные две женщины могли бы рассуждать так (как победительница во втором случае): “Я вижу одного белого мужчину и одного черного мужчину, так что парень, который трахает меня, может оказаться как белым, так и черным. Однако если меня трахает черный мужчина, женщина, которую трахает белый мужчина, увидела бы двух черных мужчин и мгновенно заключила бы, что ее трахает белый, – она могла бы немедленно встать и уйти. Но она этого не сделала, значит, тот, кто меня трахает, должен быть белым”. Но поскольку ни одна из них не встала, значит, тот, кто меня трахает, также должен быть не черным, а белым».

Но тут в игру вступает само логическое время. Если бы все три женщины были равны в своих интеллектуальных способностях и действительно встали в одно и то же время, это бы вызвало у них радикальные сомнения в том, кто их трахает. Почему? Ни одна из женщин не может знать, встали ли остальные потому, что провели те же рассуждения, что и она, поскольку ее трахал белый мужчина, или потому, что они рассуждали так же, как победительница во втором случае, поскольку ее трахал черный мужчина. Победительницей окажется женщина, которая первой сможет корректно интерпретировать эту неопределенность и прийти к выводу: эта неопределенность говорит о том, что всех трех женщин трахали белые мужчины.

Утешительным призом для двух оставшихся женщин должно послужить то, что их, по крайней мере, будут трахать до конца, и этот факт обретает смысл в тот момент, когда на ум приходит политическая сверхдетерминация в выборе мужчин: разумеется, было недопустимо, чтобы женщина из высшего общества в середине XVIII в. имела черного сексуального партнера, но черные мужчины были желанны как тайные любовники из-за представления об их превосходстве над белыми мужчинами в половой силе и длине полового члена. Следовательно, трах с белым мужчиной означает социально приемлемый, но не удовлетворяющий интимно секс, в то время как трах с черным мужчиной означает социально недопустимый, но более удовлетворяющий секс. Однако такой выбор более сложен, чем может показаться, поскольку в сексуальной активности всегда присутствует наблюдающий за нами вымышленный взгляд. Таким образом, посыл этой логической задачи становится двояким: три женщины наблюдают друг за другом во время секса, и им необходимо определить не просто «кто трахает меня, черный или белый парень?», а «какой я предстаю перед взором Другого, когда меня трахают?», словно сама идентичность женщины определяется этим взором. Это заставляет нас вернуться к «Недопетой колыбельной», где скрытый вопрос, который пара как бы задает в конце фильма, таков: «Какими мы предстаем перед взором родителей, когда трахаемся?»

Разумеется, это децентрирование не может полностью определить вселенную Любича – необходимо добавить еще одну особенность, наиболее очевидную в «Плане жизни» (Design for Living, 1933). «План жизни», историю, поставленную по пьесе Ноэла Коуарда, стоило бы назвать «Неприятностями в раю» (Trouble in Paradise) – название другого фильма Любича, снятого на год раньше. Художница рекламы Гилда Фаррелл работает на руководителя рекламной фирмы Макса Планкетта, изо всех сил старающегося соблазнить ее. В поезде по дороге в Париж она встречает художника Джорджа Кертиса и драматурга Томаса Чамберса – двух, как и она, американцев, снимающих одну на двоих квартиру в Париже, которые влюбляются в нее. Не в силах выбрать между ними, Гилда предлагает жить с ними как друг, муза и критик – с условием, что у них не будет секса. Однако когда Том уезжает в Лондон, чтобы следить за постановкой своей пьесы, между Гилдой и Джорджем возникает романтическая связь. Вернувшись в Париж, Том обнаруживает, что Джордж уехал в Ниццу рисовать портрет, и также использует возможность соблазнить Гилду. Когда же все трое встречаются вновь, Гилда выставляет обоих мужчин за порог и решает исход соперничества, выходя замуж за Макса в Нью-Йорке, однако так огорчается, получив в качестве свадебного подарка от Тома и Джорджа домашнее растение, что даже не вступает в брачные отношения с мужем. Когда Макс устраивает в Нью-Йорке вечеринку для своих клиентов-рекламодателей, Том и Джордж портят ее и прячутся в спальне Гилды. Макс обнаруживает троицу, весело смеющуюся на кровати, и велит мужчинам убираться. Во время следующего за этим скандала Гилда объявляет, что уходит от мужа; она, Том и Джордж решают вернуться в Париж, к своему ménage à trois.

Что же за неприятности происходят в раю счастливого ménage à trois? Является ли неприятностью моногамный брак, который вводит в счастливый промискуитет, предшествующий Грехопадению, измерение Грехопадения, Закона и его преступления, или же «неприятности в раю» – это состязательная ревность двух мужчин, нарушающая покой Гилды и заставляющая ее искать убежище в браке? Можно ли сделать из фильма вывод: «Лучше неприятности в раю, чем счастье в аду брака»? Каким бы ни был ответ, в финале изображено возвращение в рай, так что суммарный итог можно перефразировать языком Г. К. Честертона:

Брак сам по себе – это самый сенсационный побег и самый романтический бунт. Когда пара влюбленных произносит свои брачные клятвы, одиноко и даже бесстрашно стоя в гуще многочисленных соблазнов удовольствий множественных связей, это определенно заставляет нас вспомнить, что именно брак является оригинальным и поэтическим образом, в то время как неверные супруги и участники оргий – всего лишь старые тихие космические консерваторы, находящие радость в первобытной респектабельности среди неразборчивых в своих связях обезьян и волков. Супружеские клятвы основаны на том факте, что брак – это самый мрачный и дерзкий из заговоров[24].

Когда в 1916 г. любовница (на тот момент бывшая) Ленина Инесса Арманд написала ему, что даже мимолетная страсть более поэтична и чиста, чем поцелуи без любви между мужем и женой, он ответил: «Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить… что?.. Казалось бы: поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете “мимолетную” (почему мимолетную?) “страсть” (почему не любовь?) – выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским… Странно»[25]. Ответ Ленина обычно отвергают как доказательство его личных мелкобуржуазных сексуальных ограничений, поддерживаемых горькой памятью о закончившейся связи; однако в нем есть нечто большее: понимание, что «поцелуи без любви» в браке и внебрачная «мимолетная связь» – это две стороны одной медали: они обе избегают соединения Реальности безусловной страстной привязанности с формой символического провозглашения. Скрытое допущение (или, скорее, предписание) стандартной идеологии брака состоит именно в том, что в нем не должно быть любви: человек вступает в брак, чтобы излечиться от излишних страстных привязанностей, заменить их скучным ежедневным ритуалом (а если он не в состоянии противостоять искушениям страсти, существуют внебрачные связи…).

Любич, к сожалению, не делает этого ключевого дополнения, не объявляет брак высочайшей трансгрессией – точнее, он видит, что брак – это дерзкий заговор, но выбирает старый, тихий и консервативный ménage à trois. Таким образом, он остается в рамках циничной позиции уважения к внешним проявлениям и одновременно их тайной трансгрессии. Так что, если Любич выступает как режиссер-аналитик, субъективная позиция его фильмов близка к той, что поддерживает Жак-Ален Миллер, для которого психоаналитик

занимает место ироничного человека, старающегося не вступать на территорию политики. Он действует так, чтобы видимости оставались на своих местах, одновременно следя за тем, чтобы субъекты, находящиеся под его наблюдением, не принимали их за реальность… человеку следует неким образом сохранять увлеченность ими (подверженность их обману). Лакан мог бы сказать, что «те, кто этого не делает, совершают ошибку»: если человек не ведет себя так, словно видимости реальны, если он подвергает проверке их реальность, ситуация меняется к худшему. Те, кто считает, что все знаки власти лишь видимость, опирающаяся на тиранию дискурса их хозяина, плохие мальчики – и их отчуждение даже более велико[26].

Таким образом, в вопросах политики психоаналитик «не предлагает проектов и не может их предлагать, он может лишь высмеивать чужие проекты, что ограничивает рамки его утверждений. У ироничного человека нет великих планов, он ждет, когда заговорит другой, а затем подталкивает его к скорейшему падению… Будем считать, что это просто политическая мудрость и ничего больше»[27]. Аксиома этой «мудрости» заключается в том, что

человеку следует защищать внешние проявления власти по той простой причине, что он должен иметь возможность продолжать испытывать наслаждение. Смысл в том, чтобы не привязываться к внешним проявлениям существующей власти, но считать их необходимыми. «Это соответствует определению цинизма по Вольтеру, согласно которому бог – это наша выдумка, необходимая для поддержания людьми внешних приличий» (Миллер). Целостность общества поддерживается только внешними атрибутами, «что означает: нет общества без подавления, без идентификации и – в первую очередь – без общепринятой практики. Такая практика необходима» (Миллер)[28].

Можно ли не заметить в этой цитате эхо «Процесса» Кафки, в котором публичный Закон и Порядок утверждаются как видимость, лишенная истинности и тем не менее необходимая? Выслушав толкование священником истории о Вратах Закона, Йозеф К. качает головой и говорит: «Нет, с этим мнением я никак не согласен. Если так думать, значит, надо принимать за правду все, что говорит привратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно». «Нет, – говорит священник, – вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего». «Печальный вывод! – говорит К. – Ложь возводится в систему»[29]. Разве не это основная позиция Любича? Закон и Порядок – это видимость, но нам следует притворяться, что мы уважаем их, и наслаждаться своими маленькими радостями и другими трансгрессиями… Вспомним знаменитую остроту Генриха Гейне о том, что превыше всего человеку следует ценить «свободу, равенство и крабовый суп». «Крабовым супом» здесь названы все маленькие радости, в отсутствие которых мы становимся (ментальными, если не реальными) террористами, следующими абстрактной идее и пытающимися воплотить ее в реальность без всякого внимания к конкретным последствиям… (Здесь следует подчеркнуть, что как раз этой «мудрости» совершенно не подразумевали Кьеркегор и Маркс, когда предлагали свои версии остроты Гейне – их послание прямо противоположно: сам принцип в своей чистоте уже окрашен частностью элемента крабового супа – «свобода, равенство и Бентам»; «офицеры, домработницы и трубочисты», – то есть частность поддерживает саму чистоту принципа).

Эта позиция мудрости отчетливее всего изображена в фильме «Небеса могут подождать» (Heaven Can Wait, 1943). В начале фильма старый Генри ван Клиф входит в роскошную приемную Ада, где его лично встречает «Его Превосходительство» (Дьявол). Генри рассказывает ему историю своей распутной жизни, которая позволит определить его место в аду. Выслушав историю, Его Превосходительство, очаровательный старик, отказывает ему в праве входа и предлагает попытать счастья «в другом месте», где его ждут его умершая жена Марта и его добрый дедушка – «возможно», наверху «в пристройке найдется небольшая свободная комнатка». Итак, Дьявол оказывается не кем иным, как Богом, наделенным мудростью и не принимающим запреты слишком серьезно, прекрасно сознавая, что небольшие нарушения делают нас людьми… Но если Дьявол – добрый и мудрый, не является ли настоящим Злом сам Бог, которому недостает иронической мудрости и который слепо настаивает на подчинении своему Закону?[30] Вспомним еще одну симпатично-вульгарную шутку об Иисусе: в ночь перед тем, как он был арестован и распят, его ученики начали волноваться – Иисус все еще девственник, возможно, ему не помешало бы испытать немного удовольствия, прежде чем он умрет? Они попросили Марию Магдалину отправиться в шатер, где отдыхал Иисус, и соблазнить его; Мария сказала, что с радостью исполнит это поручение и вошла в шатер, но через пять минут выскочила из него с криком ужаса и ярости. Ученики спросили ее, что пошло не так, и она объяснила: «Я медленно разделась, раздвинула ноги и показала Христу свою киску; он посмотрел на нее и сказал: “Какая ужасная рана. Ее необходимо исцелить!” – и мягко приложил к ней руку…» В общем, опасайтесь людей, слишком настойчиво стремящихся исцелить других: чтобы мы наслаждались раем, в нем должны быть хоть какие-то неприятности.

Разве не это «мрачная и жуткая» тайна, лежащая в самой основе христианства? В своем религиозном триллере «Человек, который был Четвергом» Честертон рассказывает историю Гэбриела Сайма, молодого англичанина, совершающего архетипическое честертоновское открытие о том, что порядок – величайшее чудо, а ортодоксия – величайший бунт. Центральная фигура романа – это не сам Сайм, а загадочный начальник сверхсекретного департамента Скотланд-Ярда, который нанимает Сайма. Первое задание Сайма заключается в том, чтобы проникнуть в состоящий из семи членов Центральный Совет анархистов, управляющий орган тайной сверхмогущественной организации, намеренной уничтожить нашу цивилизацию. В целях сохранения секретности его члены знают друг друга лишь по имени – названию дня недели; посредством сложных манипуляций Сайм становится Четвергом. На своей первой встрече Совета он знакомится с Воскресеньем, удивительным президентом Центрального Совета анархистов, большим человеком, наделенным невероятной властью, глумливо-ироничным и весело-беспощадным. В ходе дальнейших приключений Сайм узнаёт, что остальные пятеро членов совета также являются секретными агентами, членами того же тайного подразделения, что и он, нанятыми неким невидимым шефом, голос которого они слышали; наконец они объединяют свои силы и выступают против Воскресенья. Здесь роман превращается из детектива в метафизическую комедию: мы обнаруживаем две удивительные вещи. Во-первых, Воскресенье, президент Совета анархистов, – это тот же самый человек, что и загадочный шеф, нанявший Сайма (и остальных элитных детективов) для борьбы с анархистами; во-вторых, он не кто иной, как сам Бог. Разумеется, эти открытия толкают Сайма и других агентов к серьезным размышлениям – в своем по-английски немногословном комментарии один из детективов говорит: «Это так глупо, что ты был на обеих сторонах и боролся с самим собой»[31]. Если существует британское гегелианство, то это именно оно: буквальный перенос ключевого тезиса Гегеля о том, что в борьбе с отчужденной субстанцией субъект сражается со своей собственной сущностью. Герой романа Сайм в конце концов вскакивает на ноги и с безумным возбуждением разъясняет загадку:

Я вижу все, все, что есть. Почему каждая вещь на планете ведет войну против каждой другой вещи? Почему каждая маленькая вещичка должна сражаться с самим миром? Почему муха должна сражаться со всей вселенной? Почему одуванчик должен сражаться со всей вселенной? По той же причине, по которой мне пришлось остаться одному в ужасном Совете Дней. Для того, чтобы каждая вещь, покорная закону, могла насладиться славой и изоляцией анархиста. Для того, чтобы каждый человек, борющийся за порядок, мог быть храбрым и добрым террористом. Для того, чтобы настоящая ложь Сатаны могла быть брошена в лицо этому богохульнику и своими слезами и мучениями мы заслужили бы право сказать: «Ты лжешь!» Никакая агония не может быть слишком велика, если она дает право сказать этому обвинителю: «Мы тоже страдали»[32].

Таким образом, мы получаем формулу: «Для того, чтобы каждая вещь, подчиняющаяся закону, могла насладиться славой и изоляцией анархиста». Закон – это величайшая трансгрессия, а защитник Закона – величайший бунтарь. Однако где предел этой диалектики? Справедлива ли она в отношении самого Бога? Является ли Он, воплощающий космический порядок и гармонию, также и настоящим бунтарем, или Он – милостивая сила, с задумчивой мудростью наблюдающая с мирной Высоты за причудами смертных, сражающихся друг с другом? Когда Сайм обращается к Богу с вопросом: «Ты когда-нибудь страдал?», ответ Бога таков:

На глазах [у Сайма] большое лицо выросло до ужасающих размеров, стало больше грандиозной маски Мемнона, заставив его закричать, как ребенка. Оно росло и росло, заполняя все небо; затем все стало черным. Лишь в этой черноте, прежде чем она окончательно уничтожила его мозг, ему показалось, что он слышит далекий голос, произносящий банальные слова, которые он где-то уже слышал: «Можешь ли ты испить из чаши, из которой пью я?»[33]

Последнее откровение – о том, что сам Бог страдает даже больше, чем мы, смертные, – приводит нас к фундаментальному прозрению «Ортодоксии», теологического шедевра Честертона (принадлежащего к тому же периоду – он был опубликован через год после «Четверга»), содержащего не только догадку о том, что ортодоксия – это величайшая трансгрессия, самая мятежная и отчаянная, но и гораздо более мрачную догадку о главной тайне ортодоксии:

То, что хороший человек может быть поставлен спиной к стене, мы давно знаем; но то, что сам Бог может быть поставлен спиной к стене, является предметом вечной гордости мятежников. Христианство – единственная религия на земле, почувствовавшая, что всемогущество сделало Бога неполным. Лишь христианство почувствовало, что Бог, для того чтобы полностью быть Богом, должен быть одновременно и бунтовщиком, и царем[34].

Если точнее, консервативная предпосылка, согласно которой лучше не исследовать происхождение власти (если мы сделаем это, то обнаружим преступление узурпации), относится и к самому Богу: Бог тоже мятежник, захватывающий место царя (и не только царя, который изображает мятежника, чтобы оживить скучный и затхлый порядок своего творения). Именно этого последнего шага к тому, что Гегель назвал бы спекулятивной идентичностью, не смог сделать Любич, именно этого не хватает в его вселенной. Это ограничение можно почувствовать в трогательный момент фильма «Быть или не быть», когда старый еврейский актер произносит перед Гитлером знаменитые реплики Шейлока, – настоящим переворотом было бы вообразить, например, что то же самое говорит Гитлер, неким чудом оказавшийся на Нюрнбергском процессе и обвиненный в бесчеловечных зверствах: «Я нацист, я немец. Разве нет у нациста глаз? Разве нет у нациста рук, органов, чувств, эмоций, страстей? Разве его питает не та же пища, ранит не то же оружие, поражают не те же болезни, исцеляют не те же лекарства, греют и остужают не те же лето и зима, что и еврея? Если вы уколете нас, разве не польется кровь? Если вы защекочете нас, разве мы не засмеемся? Если вы отравите нас, разве мы не умрем? И если вы причините нам зло своим еврейским заговором, разве мы не отомстим?» Иными словами, убитые евреи – это просто «фунт плоти», вырезанный за всю несправедливость, от которой страдала Германия в недавней истории… Такое перефразирование, разумеется, является отвратительным непотребством, но оно делает очевидной одну вещь: призывом к элементарной человечности можно прикрыть любой ужас, он относится к жертве в той же мере, в которой относится к палачу. Истиной такого призыва была бы его крайняя форма – представьте, что Шейлок говорит: «Если у нас запор, разве не нужно нам слабительное? Если мы слышим грязные сплетни, разве не хочется нам распространить их дальше, подобно вам? Если нам выпадает шанс украсть или обмануть, разве не воспользуемся мы им, подобно вам?» Настоящая защита евреев должна быть не призывом к нашей общей человечности, а обращением к специфическому и уникальному характеру евреев (как ни странно, не кто иной, как Гегель, утверждал, что проблема освобождения евреев Наполеоном была не в том, что он даровал им гражданство, несмотря на религию – или независимо от нее, – но в том, что это освобождение не было вызвано их особыми свойствами, делающими их уникальными). Вместо «Вы должны принять нас, потому что, несмотря на наши различия, все мы люди!» должно было быть «Вы должны принять нас в силу того, что мы представляем в своей уникальности!».

Не все работы Любича можно свести к этой позиции гуманистической цинической мудрости – во многих его фильмах («Недопетая колыбельная», «Быть или не быть») присутствуют элементы, указывающие на сверхъестественное измерение за пределами мудрости, а его последний (завершенный) фильм «Клуни Браун» (1946) определенно оставляет мудрость позади и использует своего рода «эпистемологический разрыв» в любичевском œuvre – но это уже предмет другого анализа[35]. Чтобы закончить, мы должны ответить на вопрос: поскольку фильмы Любича явно отмечены своей эпохой, как бы выглядела современная версия «почерка Любича»? На время отвлечемся и рассмотрим два показательных фильма: «Жестокую игру» (The Crying Game) Нила Джордана и «М. Баттерфляй» Дэвида Кроненберга.

Несмотря на свой фундаментально различный характер, оба фильма рассказывают историю мужчины, страстно влюбленного в красивую женщину, которая оказывается мужчиной, наряженным женщиной (трансвеститом в «Жестокой игре», оперным певцом в «М. Баттерфляй»), и в центральных сценах обоих фильмов изображено травматическое столкновение мужчины с тем фактом, что объект его любви – тоже мужчина. Почему это столкновение с телом любимого так травматично? Не потому, что субъект сталкивается с чем-то чужим, а потому, что он сталкивается с фантазией, лежащей в основе его желания. Гетеросексуальная любовь мужчины гомосексуальна, ее поддерживает фантазия о том, что женщина – это мужчина, переодетый женщиной. Здесь мы видим, что значит проходить через фантазию: не смотреть сквозь нее и воспринимать замутненную ею реальность, а столкнуться с фантазией как таковой: как только мы это делаем, она теряет власть над нами (над субъектом). Как только герои «Жестокой игры» и «М. Баттерфляй» сталкиваются с фактом, игра заканчивается (конечно же, с разным результатом: в одном случае имеет место счастливый финал, в другом – самоубийство).

Так каков же выход? Как нам избежать этого тупика? Переформатировав само универсальное измерение, установив новую универсальность, которая будет содержать все желанные детали. В заключение обратимся к другому кинематографическому примеру – к фильму «Стрелла» (2009) Паноса Кутраса. Получив отказ от государственных финансовых органов и всех крупных кинокомпаний, Кутрас был вынужден снимать фильм при полном отсутствии финансирования, так что «Стрелла» оказалась совершенно независимым произведением, в котором почти все роли были сыграны непрофессионалами. Однако в результате получился культовый фильм, заслуживший многочисленные награды. Его сюжет таков: Йоргас выходит из тюрьмы, отсидев 14 лет за убийство, которое он совершил в родной греческой деревушке (в порыве ярости он убил семнадцатилетнего брата, застав его за сексуальными играми со своим пятилетним сыном). За долгое время пребывания в тюрьме он потерял связь с сыном Леонидасом, которого он теперь пытается найти. В свою первую ночь на свободе он останавливается в дешевом отеле в центре Афин, где встречает Стреллу, молодую проститутку-транссексуала. Они проводят вместе ночь и скоро влюбляются друг в друга, Йоргас становится своим в компании транссексуалов – друзей Стреллы и восхищается тем, как Стрелла изображает Марию Каллас. Однако вскоре Йоргас обнаруживает, что Стрелла и есть его сын Леонидас, с которым он потерял связь: она знала об этом все время, следила за ним, когда он вышел из тюрьмы, и ждала его в коридоре отеля. Сначала она просто хотела увидеть его, но когда он начал флиртовать с ней, она подыграла… Травмированный Йоргас бежит от нее и переживает нервный срыв, но пара восстанавливает связь и обнаруживает, что, несмотря на невозможность продолжать сексуальные отношения, они по-настоящему дороги друг другу. Постепенно они находят modus vivendi и в финальной сцене фильма празднуют Новый год: Стрелла, ее друзья и Йоргас собираются вместе; с ними – маленький мальчик, которого решила опекать Стрелла, сын ее погибшего друга. Ребенок предоставляет пространство для их любви и для тупика их отношений.

«Стрелла» доводит извращение до его (нелепо-возвышенной) высшей точки: травматическое открытие повторяется. Сначала, в первой части фильма, Йоргас обнаруживает, что его любимая/желанная женщина – трансвестит, и принимает это сразу же, без патетического шока: когда он замечает, что его партнерша – мужчина, та просто говорит: «Я транс. У тебя с этим проблемы?», и они продолжают обниматься и целоваться. За этим следует по-настоящему травмирующее открытие, что Стрелла – это сын Йоргаса, которого он искал и который сознательно соблазнил его, – теперь Йоргас реагирует так же, как Фергюс в «Жестокой игре», увидевший пенис Дил: он полностью сокрушен отвращением, бежит, бродит по городу, не в состоянии справиться с тем, что узнал. Финал также напоминает о «Жестокой игре»: любовь помогает преодолеть травму, образуется счастливая семья с маленьким сыном.

«Стрелла» описана в рабочих заметках как «история из тех, что рассказывают за ужином с друзьями, своего рода городская легенда», а значит, нам не следует толковать ее так же, как «Жестокую игру»: открытие героем того факта, что его любовник – трансвестит, на самом деле не является воплощением бессознательной фантазии в реальности, его реакция отвращения – это действительно просто реакция на возникший извне неприятный сюрприз. Иными словами, нам не следует поддаваться искушению задействовать психоаналитический аппарат и интерпретировать инцестуальные отношения отца и сына: здесь нечего интерпретировать, ситуация, которую мы видим в конце фильма, совершенно нормальна – это ситуация подлинного семейного счастья. Фильм как таковой служит проверкой для защитников христианских семейных ценностей: прими эту особую семью, состоящую из Йоргаса, Стреллы и их приемного ребенка – или не заикайся о христианстве. Семья, возникающая в конце фильма, это настоящая священная семья, что-то вроде Бога Отца, живущего с Иисусом и трахающего его, настоящий гомосексуальный брак и инцест – триумфальное переформатирование фантазии.

Именно так нам стоит поступать с христианскими семейными ценностями: единственный способ восстановить их – это переопределить семью и изменить ее формат так, чтобы она включала в себя как характерные примеры ситуации, подобные той, что изображена в финале «Стреллы». Это и есть «современный Любич», копия его знаменитого «почерка»: даже если семья, состоящая из отца и сына, нарушает все божественные запреты, можно быть уверенным, что для этой пары все же найдется «небольшая свободная комнатка в пристройке» на Небесах.

2 Альфред Хичкок, или Можно ли снять хороший киноремейк?

В любом крупном американском книжном магазине можно купить несколько томов уникальной серии «Шекспир упрощенный» (Shakespeare Made Easy) под редакцией Джона Дюрбана, опубликованной Barron’s. Это «двуязычное» издание пьес Шекспира с оригинальным архаичным английским на левой странице и переводом на обычный современный английский на правой. Непристойное удовлетворение, которое получаешь от чтения этих томов, связано с тем, что предполагаемый перевод на современный английский оказывается чем-то намного большим: как правило, Дюрбан пытается переформулировать каждое выражение так, чтобы отразить тот смысл, который (как ему кажется) передает метафорическая идиома Шекспира: например, «Быть или не быть – вот в чем вопрос» становится чем-то вроде «Меня волнует вопрос: должен ли я покончить с собой?». Моя идея, конечно же, заключается в том, что стандартные ремейки фильмов Хичкока – это точно такой же «Хичкок упрощенный»: хотя нарратив остается прежним, «сущность», стиль фильмов – то, что составляет уникальность Хичкока, исчезает. Здесь, однако, следует отказаться от нагруженного специальными терминами разговора об уникальном почерке Хичкока и т. п. и взяться за непростую задачу выявить то, что придает фильмам Хичкока их уникальный стиль.

Но что, если эта уникальность – миф, результат нашего (зрительского) переноса, нашей оценки Хичкока как Субъекта-Который-Должен-Знать? Я имею в виду сверхинтерпретированность: в фильмах Хичкока все должно иметь особый смысл, в них нет случайностей, а если что-то не сходится, то это вина не Хичкока, а наша – мы не до конца его поняли. В двадцатый раз пересматривая «Психо», я заметил странную деталь в финальном объяснении психотерапевта: Лайла (Вера Майлз) слушает его завороженно и дважды удовлетворительно кивает – словно бы ее совсем не потрясает окончательное подтверждение бессмысленной смерти сестры. Быть может, это чистая случайность? Или же Хичкок хотел указать на странную либидинальную двусмысленность и соперничество между двумя сестрами? Можно также вспомнить сцену, в которой Мэрион, убегая из Феникса, едет ночью в автомобиле: перед тем как попасть в мотель Бейтса, она слышит воображаемые голоса своего босса и покупавшего дом миллионера, разгневанного ее обманом, – она больше не выглядит измученной, мы видим странную маниакальную улыбку глубокого удовлетворения, выражение, которое удивительным образом напоминает о последнем кадре Нормана в ипостаси матери как раз перед тем, как его/ее лицо превращается в череп, а из болота поднимают автомобиль. Так что в каком-то смысле Мэрион уже становится Норманом еще до встречи с ним; другая деталь, подтверждающая эту догадку: это выражение появляется на ее лице тогда, когда она слышит голоса в своей голове – в точности как Норман в последних кадрах… Другой превосходный пример: сцена, в которой Мэрион регистрируется в мотеле Бейтса. Когда Норман поворачивается к ней спиной, чтобы осмотреть висящие ключи от номеров, она украдкой оглядывается по сторонам, ища подсказку: какое бы указать место проживания, – видит слово «Лос-Анджелес» в газетном заголовке и записывает его. Здесь перед нами двойное сомнение: пока Мэрион сомневается, какой написать город (что солгать), Норман сомневается, в какой комнате ее разместить (если это будет номер один, он сможет подглядывать за ней через отверстие в стене). Когда после недолгих колебаний она останавливается на Лос-Анджелесе, Норман выбирает и дает ей ключ от первого номера. Являются ли его сомнения просто знаком того, что он оценивал ее сексуальную привлекательность и в итоге решил ее добиваться, или же – на более тонком уровне – он заметил в ее колебаниях намерение солгать ему и поэтому противопоставил ее лжи собственный незаконный поступок, сочтя ее маленькое преступление оправданием своему? (Или же, услышав, что она из Лос-Анджелеса, он подумал, что девушка из этого города разврата может стать легкой добычей?) Хотя автор сценария Джозеф Стефано утверждал[36], что создатели фильма хотели лишь передать растущее сексуальное притяжение Нормана к Мэрион, остается легкое подозрение, что одновременно испытываемое сомнение не может быть чистой случайностью… Теоретически это называется настоящей любовью. Исходя из этой настоящей любви я утверждаю, что уникальный стиль Хичкока существует.

Мой первый тезис таков: этот уникальный стиль не следует искать на уровне нарративного содержания – его изначальный центр находится в другом месте. Где? Позвольте мне начать со сравнения двух сцен из фильмов других режиссеров. В целом скучный и претенциозный фильм Роберта Редфорда «Там, где течет река» (A River Runs Through It) примечателен одной сценой. У проповедника два сына, и мы весь фильм наблюдаем, как младший из них (Брэд Питт) идет по пути саморазрушения, приближаясь к катастрофе, спровоцированной его маниакальным пристрастием к азартным играм, выпивке и распутству. Двух сыновей связывает с отцом рыбалка на реке Монтана: воскресные походы на рыбалку являются своего рода священным семейным ритуалом, во время которого все тревоги жизни вне семьи отступают. Так что когда сыновья и отец отправляются рыбачить в последний раз, мастерство Питта достигает совершенства, ему удается поймать самую большую рыбу, однако все, что он делает, сопровождает тень неотступной угрозы: поглотят ли его темные воды речной излучины, где он заметил крупную форель? вынырнет ли он, после того как поскользнулся и упал в бурный поток? – эти потенциальные опасности словно предвещают финальную трагедию, которая вскоре произойдет (труп Питта будет найден с переломанными пальцами – в счет карточных долгов).

Эту сцену из вполне ординарного фильма «Там, где течет река» выделяет то, что масштабы скрытой угрозы напрямую прописываются в основной линии повествования, словно некий знак, указывающий на финальную катастрофу. В отличие от «Там, где течет река» выдающийся фильм «Уходя в отрыв» (Breaking Away, 1979) Питера Йетса (нежная комедия/драма о взрослении четырех школьников из Блумингтона, Индиана, о последнем лете, отделяющем их от неумолимого времени выбора: работа, колледж или армия) сумел устоять перед подобным искушением. В числе самых запоминающихся эпизодов – сцена, где один из парней, Дейв, на своем велосипеде соревнуется с грузовиком на скоростном шоссе. Здесь создается такой же тревожный эффект, как и в паре сцен в заброшенном карьере, когда мальчишки прыгают в темную глубокую воду, скрывающую острые камни: Йетс все время указывает на возможность внезапной катастрофы. Мы постоянно ждем ужасного несчастного случая (Дейв будет сбит и раздавлен грузовиком, кто-нибудь из ребят утонет в темной глубине или порежется об острый камень, прыгая в воду), но ничего не происходит, хотя намеки на такую возможность (тень угрозы создается общей атмосферой, в которой сняты сцены, а не прямыми психологическими указаниями, вроде чувства беспокойства, которое могли бы испытывать ребята) придают героям странную уязвимость. Эти намеки словно подводят нас к финалу фильма, когда из текста на экране мы узнаем, что позже один из парней погиб во Вьетнаме, а с другим произошел несчастный случай… Я хочу обратить внимание именно на это напряжение между двумя уровнями нарратива, на зазор, разделяющий прямую линию повествования и размытое угрожающее послание, читаемое между строк этого повествования.

Позвольте мне провести параллель с Рихардом Вагнером (в конце концов, разве не является кольцо из вагнеровского цикла о Нибелунгах величайшим макгаффином всех времен?). Вагнер использовал такой же прием в двух своих последних операх: в конце «Гибели богов», когда Хаген подходит к мертвому Зигфриду, чтобы похитить с его пальца кольцо, тот угрожающе вскидывает руку; ближе к финалу «Парсифаля», в момент отчаяния Амфортаса и его отказа произвести священный обряд снятия покрова с Грааля, его мертвый отец Титурель также чудесным образом поднимает руку. Подобные детали говорят о том факте, что Вагнер был avant la lettre (предтечей) Хичкока: в фильмах Хичкока мы также обнаруживаем подобные визуальные и прочие мотивы, повторяющиеся со странной навязчивостью и возникающие от фильма к фильму в совершенно различных нарративных контекстах. Самый известный из таких мотивов – то, что Фрейд называл Niederkommenlassen, «разрешением-себе-упасть», содержащий все нюансы депрессивного суицидального падения[37] – когда человек отчаянно цепляется своей рукой за руку другого человека: в «Диверсанте» (Saboteur) нацист-диверсант цепляется за руку доброго американского героя, протянутую с факела статуи Свободы; в финальной схватке «Окна во двор» (The Rear Window) Джеймс Стюарт со сломанной ногой висит на окне, пытаясь схватить за руку своего преследователя, который, вместо того чтобы помочь ему, старается его свалить; в «Человеке, который слишком много знал» (The Man Who Knew Too Much, ремейк, 1955) на залитом солнцем рынке Касабланки умирающий западный агент, переодетый арабом, тянет руку к ни о чем не подозревающему американскому туристу (Джеймс Стюарт), увлекая его вниз; лишенный в конце концов своей маски вор висит на руке Кэри Гранта в «Поймать вора» (To Catch a Thief); Джеймс Стюарт висит на дымовой трубе и отчаянно пытается схватить протянутую ему руку полицейского в самом начале «Головокружения» (Vertigo); Эва Мари Сейнт висит над пропастью, цепляясь за руку Кэри Гранта (и тут же скачок: она цепляется за его руку на полке спального вагона в финале «К северу через северо-запад», North by Northwest). При ближайшем рассмотрении мы понимаем, что фильмы Хичкока изобилуют подобными мотивами. В «Подозрении» (Suspicion) и «К северу через северо-запад» присутствует мотив автомобиля на краю пропасти – в обоих фильмах один и тот же актер (Кэри Грант) ведет автомобиль и оказывается в опасной близости от пропасти; хотя эти фильмы разделяет двадцатилетний интервал, сцены сняты в одной манере, вплоть до взгляда, который герой бросает в пропасть. (В последнем фильме Хичкока под названием «Семейный заговор», The Family Plot, этот мотив разрастается до размеров длинного эпизода, в котором машина мчится вниз по холму и не может остановиться, потому что злодеи испортили ее тормоза.) Есть также мотив «женщины, которая слишком много знает», умной и проницательной, но сексуально непривлекательной, в очках и, что важно, напоминающей дочь Хичкока Патрицию или даже сыгранной ею: это сестра Рут Роман в «Незнакомцах в поезде» (Strangers on a Train), Барбара Бел Геддес в «Головокружении», Патриция Хичкок в «Психо» и даже сама Ингрид Бергман до своего сексуального пробуждения в «Завороженном» (Spellbound). Другой мотив – мумифицированный череп – впервые появляется в фильме «Под знаком козерога» (Under Capricorn), а затем и в «Психо», и в обоих случаях ужасно пугает молодую женщину (Ингрид Бергман, Веру Майлз) в момент финального столкновения. Есть также мотив готического дома с большой лестницей, по которой герой поднимается в комнату, где не находит ничего, хотя через окно он видел здесь женский силуэт: в «Головокружении» это загадочный эпизод, в котором Мадлен видится Скотти как тень в окне и после этого неожиданно исчезает из дома; в «Психо» это появление в окне тени матери, – тела, которые возникают ниоткуда и растворяются в пустоте. Причем тот факт, что в «Головокружении» отсутствует объяснение этого эпизода, порождает соблазн толковать его как своего рода futur antérieur, раннюю отсылку к «Психо»: возможно, старушка-администратор в гостинице – своего рода странное сгущение Нормана Бейтса и его матери, то есть администратор (Норман) в то же время и старушка (мать), что заранее дает подсказку об их тождественности, которая составляет большую загадку «Психо». «Головокружение» представляет особый интерес, поскольку в нем один и тот же синтом спирали, затягивающей нас вглубь бездны, повторяется и отражается на множестве уровней: сначала как чисто формальный мотив абстрактной формы, возникающий из глаза во время вступительных титров; затем как завиток волос Карлотты Вальдес на ее портрете, повторенный в прическе Мадлен; далее как бесконечная круговая лестница башни церкви; и, наконец, как знаменитый поворот на триста шестьдесят градусов вокруг Скотти и Джуди-Мадлен, страстно обнимающихся в ветхой комнатке отеля, во время которого задний план сменяется конюшней миссии Хуан-Баутиста, а затем вновь становится комнатой отеля; возможно, этот эпизод дает ключ к временно́му измерению «головокружения» – замкнутой на себя временной петле, в которой прошлое и настоящее сконцентрированы в двух аспектах одного бесконечно повторяющегося кругового движения. Именно этот множественный резонанс поверхностей создает особую плотность, «глубину» текстуры фильма.

Итак, перед нами набор (визуальных, формальных, материальных) мотивов, «остающихся неизменными» в различных смысловых контекстах. Как же нам толковать эти настойчиво повторяющиеся жесты или мотивы? Не стоит поддаваться искушению и рассматривать их как юнгианские архетипы с глубинным смыслом: поднятую руку у Вагнера как символическую угрозу мертвых живым, а человека, цепляющегося за руку другого человека, как символическое напряжение между духовным падением и спасением… В данном случае мы имеем дело с уровнем материальных знаков, сопротивляющихся смыслу и устанавливающих связи, не укорененные в символических структурах нарратива, – они просто соотносятся друг с другом в своеобразном досимволическом перекрестном резонансе. Это не означающие и не знаменитые хичкоковские «пятна» – это элементы того, что пару десятилетий назад назвали бы кинематографическим письмом, écriture. В последние годы своего преподавания Жак Лакан провел границу между симптомом и синтомом: в отличие от симптома, являющегося шифром к смыслу, который он представляет, синтом не имеет определенного смысла – его повторяющийся паттерн просто предоставляет тело для некой элементарной матрицы jouissance, или крайнего наслаждения, – хотя синтомы лишены смысла, они излучают jouis-sense[38]. По свидетельству дочери Сталина Светланы, последним жестом умирающего вождя, многозначительно предваренным недобрым взглядом, был тот же жест, что и в последних операх Вагнера, – угрожающее поднятие левой руки:

В какой-то момент – не знаю, так ли на самом деле, но так казалось, – очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, – это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть, – тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился… В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела[39].

Что же означал этот жест? По Хичкоку, ответ таков: ничего, однако это ничто не было пустотой – оно было полнотой либидинального выражения, мгновением, предоставившим тело шифру наслаждения. Возможно, его ближайший эквивалент в живописи – это растянутые пятна, которые суть желтое небо у позднего Ван Гога или вода и трава у Мунка: подобная необъяснимая «массивность» не имеет отношения ни к прямой материальности цветовых пятен, ни к материальности изображаемых объектов – она пребывает в своего рода промежуточной призрачной сфере, которую Шеллинг называл geistige Koerperlichkeit, духовной материальностью. С точки зрения Лакана, эту «духовную материальность» легко определить как материализовавшееся jouissance, «jouissance, облеченное в плоть». Таким образом, синтомы Хичкока – это не просто формальные паттерны – в них сконцентрировано определенное либидинальное выражение. Именно они определяли творческий процесс Хичкока: он не шел от сюжета к его переводу на аудиовизуальный язык, скорее, он начинал с набора (обычно визуальных) мотивов, наполнявших его воображение и занимавших место его синтомов; затем он конструировал нарратив, который служил поводом для их использования… Эти синтомы создают особенный стиль, существенную плотность кинематографической текстуры фильмов Хичкока – без них у нас бы остался формальный безжизненный нарратив. Поэтому во всех разговорах о Хичкоке как о «мастере саспенса», о его уникальных, закрученных сюжетах и т. д. отсутствует ключевое измерение. Фредрик Джеймисон сказал о Хемингуэе, что тот подбирал свои сюжеты так, чтобы иметь возможность писать определенные (напряженные, мужественные) фразы. То же самое можно сказать о Хичкоке: он изобретал истории так, чтобы иметь возможность снять определенные сцены. И хотя нарратив его фильмов дает забавные и чуткие комментарии о нашем времени, Хичкок будет жить вечно именно в своих синтомах. Именно благодаря им его фильмы остаются объектами нашего желания.

Следующая деталь связана со статусом взгляда. Так называемые посттеоретики (критики-когнитивисты психоаналитической теории кино) любят варьировать один мотив: как писатели «теории» ссылаются на такие мифические сущности, как (с большой буквы) Взгляд, сущности, которым не соответствуют никакие эмпирические, наблюдаемые факты (вроде настоящих кинозрителей и их поведения), – одно из эссе в книге, посвященной посттеории[40], называется «Дело пропавшего зрителя». В данном случае посттеория опирается на соответствующее здравому смыслу понятие о зрителе (субъекте, воспринимающем кинореальность на экране, обладающем эмоциональными и когнитивными предпочтениями и т. д.), и, разумеется, внутри этого простого противопоставления субъекта и объекта восприятия кино взгляду как точке, из которой сам наблюдаемый объект «возвращает взгляд» и смотрит на нас, зрителей, не остается места. В понимании взгляда Лаканом главное то, что взгляд подразумевает инверсию отношения между субъектом и объектом: сам Лакан в своем «Семинаре XI» утверждает, что между глазом и взглядом существует антиномия, то есть взгляд находится на стороне объекта, он представляет собой слепую точку в видимом поле, из которой само изображение фотографирует зрителя – или, как он выражается в «Семинаре I» (странная отсылка к которому в центральной сцене «Окна во двор» подкреплена тем фактом, что этот семинар был проведен в том же году, когда был снят фильм Хичкока, – 1954-м):

Я чувствую на себе взгляд чьих-то глаз, которых я не вижу и даже не могу разглядеть. Необходимо лишь, чтобы что-то указывало мне: там есть другие. Такое окно, за которым начинает темнеть и за которым, как мне кажется, кто-то есть, является прямым взглядом[41].

Разве это понятие о взгляде не находит идеального воплощения в образцовых хичкоковских сценах, когда субъект приближается к некоему ужасному, угрожающему объекту – как правило, к дому? Здесь мы сталкиваемся с антиномией между глазом и взглядом в ее чистейшем проявлении: глаз субъекта видит дом, и кажется, что дом, объект, непостижимым образом возвращает взгляд… В таком случае не удивительно, что посттеоретики говорят о «пропавшем взгляде», сетуя: фрейдистско-лакановский Взгляд – это мифическая сущность, которую невозможно обнаружить в реальности зрительского опыта, – этот взгляд по своей сути является пропавшим, а его статус чисто фантазматический. На базовом уровне здесь мы имеем дело с позитивизацией невозможности, порождающей объект-фетиш. Например, как объект-взгляд становится фетишем? Посредством гегелианского противоположения приходим от невозможности увидеть объект к объекту, который предоставляет тело для этой самой невозможности: поскольку субъект не может напрямую увидеть то, истинный объект притягательности, он совершает своего рода отражение-в-себя, посредством которого притягательный для него объект становится самим взглядом. В этом смысле (хотя и не полностью симметричным образом) взгляд и голос – это «рефлексивные» объекты, то есть объекты, предоставляющие тело для невозможности (на языке «матем» Лакана – малое a под минус малое фи).

В данном смысле фантазия как таковая – это не само чувство, притягивающее нас, но воображаемый/несуществующий взгляд, который за ней наблюдает, подобно невозможному взгляду сверху, для которого ацтеки рисовали на земле гигантские изображения птиц и животных, или невозможному взгляду, для которого были созданы детали скульптур на старых акведуках в Риме, невидимые с земли. Короче говоря, самая элементарная фантазматическая сцена – это не та сцена, которая пленяет при просмотре, а понимание того, что «снаружи есть кто-то, кто смотрит на нас»; это не мечта, а понимание того, что «мы объекты в чьем-то сне»… В «Неспешности» (La lenteur) Милан Кундера изображает абсолютный знак сегодняшнего фальшивого, стерильного, псевдочувственного секса: пара симулирует анальное соитие у бассейна отеля, под взглядами гостей из расположенных наверху комнат, изображая стоны удовольствия, но, в сущности, даже не осуществив проникновения, – этому соитию противопоставляются неспешные, любовные, интимные, эротические утехи Франции XVIII в. …Что-то похожее на сцену из «Неспешности» действительно имело место в Камбодже красных кхмеров – после того, как от чисток и голода там погибло слишком много народа, режим, стремящийся к увеличению численности населения, объявил каждый первый, десятый и двадцатый дни месяца днями копуляции: вечером в такие дни женатые пары (которые обычно спали в отдельных бараках) получали разрешение спать вместе и обязывались заниматься любовью. Их личным пространством были небольшие кабины, закрытые полупрозрачной бамбуковой занавеской; перед рядами таких кабин прохаживались охранники, проверявшие, что пары на самом деле заняты копуляцией. Поскольку пары знали, что отказ от занятий любовью будет считаться актом саботажа, за которым последует суровое наказание, и поскольку, с другой стороны, к концу четырнадцатичасового рабочего дня они, как правило, уставали настолько, что не могли по-настоящему заниматься сексом, они притворялись, что занимаются любовью, – чтобы обмануть охранника, они совершали фальшивые движения и издавали фальшивые звуки… Разве это не прямо противоположно кое-чьему юношескому опыту возраста запретов, когда приходилось проникать в спальню тайком и делать это как можно тише, чтобы еще не уснувшие родители не заподозрили, что рядом занимаются сексом? В таком случае что если подобный спектакль для взгляда Другого является частью сексуального акта, что если, поскольку сексуальных отношений не существует, он может быть лишь постановкой, предназначенной для взгляда Другого?

Разве последняя мода на веб-сайты с онлайн-камерами, реализующая логику «Шоу Трумана» (на таких сайтах мы можем непрерывно следить за неким событием или местом: за жизнью человека в его доме, видом улицы и т. д.), не отражает эту же насущную необходимость в фантазматическом Взгляде Другого, служащем гарантией существования субъекта? «Я существую лишь в том случае, если на меня непрерывно смотрят…» (Клод Лефор обратил внимание на похожий феномен: постоянно включенный телевизор, который, в сущности, иногда никто не смотрит, но который служит минимальной гарантией существования социальной связи.) Таким образом, данная ситуация является трагикомической инверсией идей Бентама и Оруэлла об обществе паноптикума, в котором за нами (потенциально) «непрерывно наблюдают» и в котором нет места, где можно было бы укрыться от вездесущего взгляда Власти: здесь тревога возникает вследствие возможности не быть на виду у Другого непрерывно, так что субъекту требуется взгляд камеры в качестве своего рода онтологической гарантии его существования…

В связи с этим парадоксом вездесущего взгляда можно вспомнить одну забавную историю, которая произошла недавно с моим другом в Словении. Он вернулся в офис поздно ночью, чтобы закончить какую-то работу, и, еще не успев зажечь свет, заметил, что в офисном здании напротив пара – пожилой (женатый) менеджер и его секретарша – страстно совокупляется на столе. В порыве страсти они забыли о существовании здания напротив, из которого их можно было отчетливо видеть благодаря яркому освещению в офисе и отсутствию на окнах занавесок… Мой друг позвонил по телефону в этот офис и, когда менеджер, сделавший небольшой перерыв в сексуальном акте, взял трубку, зловеще прошептал: «Бог следит за тобой!» Бедняга менеджер, чуть не заработавший сердечный приступ, упал на пол… Вмешательство пугающего голоса, непосредственное местонахождение которого в реальности нельзя установить, – возможно, самое близкое из доступных нам переживаний Возвышенного.

Напрямую вовлекая нас на точку зрения этого внешнего фантазматического взгляда, Хичкок делает это переживание максимально необъяснимым и пугающим. Один из стандартных приемов в фильмах ужасов – это «переобозначение» объективных кадров как субъективных (то, что зритель поначалу воспринимает как объективные кадры – например, дом, в котором ужинает семья, – внезапно, посредством таких закодированных сигналов, как легкое дрожание камеры, «субъективированный» саундтрек и т. д., превращается в субъективные кадры, снятые с точки зрения убийцы, следящего за своими потенциальными жертвами). Однако этот ход должен быть дополнен противоположным ходом – неожиданным переходом от субъективного кадра к объективному: в середине длинного эпизода, однозначно маркированного как субъективный, зритель внезапно вынужден признать, что в данном пространстве диегетической реальности не может быть субъекта, находящегося в точке, из которой снят эпизод. Таким образом, здесь мы имеем дело не просто с преобразованием объективного кадра в субъективный, но с конструированием места невозможной субъективности, субъективности, придающей объективности оттенок невыразимого, чудовищного зла. Здесь можно увидеть целую еретическую теологию, тайно отождествляющую самого Творца с Дьяволом (такой тезис уже выдвигался французскими еретиками-катарами в XII в.). Примерами такой невозможной субъективности являются «субъективные» кадры, снятые из точки, в которой находится само убийственное Нечто, и показывающие застывшее от ужаса лицо умирающего детектива Арбогаста в «Психо», или знаменитые кадры Божественного вида на залив Бодега в «Птицах», которые затем, с появлением в кадре птиц, переобозначаются, субъективизируясь и превращаясь в точку зрения самих зловещих агрессоров.

Существует еще один, третий аспект, придающий специфическую плотность фильмам Хичкока: скрытый резонанс множественных концовок. Разумеется, самый очевидный и обоснованный пример – это «Топаз». Прежде чем выбрать всем известную концовку «Топаза», Хичкок снял две альтернативные концовки, и я считаю, что недостаточно сказать: Хичкок просто остановился на наиболее подходящем финале, – известный нам финал в определенном смысле включает в себя два других финала, так что три финала формируют своего рода силлогизм. Гранвиль (Мишель Пикколи), русский шпион, говорит себе: «Они не могут ничего доказать, я могу просто вернуться в Россию» (первая отвергнутая концовка); «Но теперь я не нужен даже самим русским, теперь я опасен даже для них, так что они, скорее всего, убьют меня» (вторая отвергнутая концовка); «Что мне остается делать, если, как русский шпион, во Франции я изгой и самой России я больше не нужен? Мне остается лишь покончить с собой…» – окончательно утвержденная концовка. Существуют, однако, и более утонченные версии этого имплицитного присутствия альтернативных концовок. Мне кажется, что фильм «Дурная слава» (Notorious), по крайней мере частично, обязан своим мощным эффектом тому факту, что его развязку следует воспринимать на фоне по меньшей мере двух других возможных исходов, резонирующих в ней как своего рода альтернативная история[42]. В первом наброске истории Алисия к концу фильма искупает свою вину, но теряет Девлина, который погибает, спасая ее от нацистов. Идея заключалась в том, что этот акт самопожертвования должен был снять напряжение между Девлином, неспособным признаться Алисии в своей любви, и Алисией, неспособной поверить, что она заслуживает любви: Девлин признаётся ей в своей любви без слов, погибая, чтобы спасти ее жизнь. В финале мы снова видим Алисию в Майами, в окружении выпивающих друзей: хотя ее слава становится еще более «дурной», чем прежде, в ее сердце живет память о мужчине, любившем ее и погибшем ради нее, и, как выразился Хичкок в записке Селзнику, «для нее это то же самое, что счастливая жизнь в браке». Вторая основная версия имеет противоположный исход; здесь мы уже знаем о том, что Себастьян и его мать отравляют Алисию медленно действующим ядом. Девлин вступает в борьбу с нацистами и бежит вместе с Алисией, но Алисия погибает во время побега. В эпилоге Девлин в одиночестве сидит в кафе «Рио», где он когда-то встретил Алисию, и случайно становится свидетелем обсуждения смерти развратной и неверной жены Себастьяна. Однако в его руках письмо президента Трумана с выражением благодарности Алисии за ее храбрость. Девлин убирает письмо в карман и допивает свой напиток… Наконец, в финале версии, известной нам как окончательная, Девлин и Алисия женятся. Позже Хичкок отказался от этого финала, чтобы закончить на более трагической ноте: Себастьян, по-настоящему любивший Алисию, остается один и сталкивается со смертоносной яростью нацистов. Смысл в том, что обе альтернативные концовки (смерти Девлина и Алисии) встроены в фильм как своего рода фантазматический фон действий, разворачивающихся на экране: чтобы стать парой, Девлин и Алисия должны пройти через «символическую смерть», так что счастливый финал возникает из комбинации двух несчастливых финалов, то есть развязка, которую мы на самом деле видим, опирается на два альтернативных фантазматических сценария.

Это позволяет нам поставить Хичкока в один ряд с художниками, предсказавшими сегодняшнюю цифровую вселенную. Историки искусства часто обращали внимание на тот феномен, что старые художественные формы раздвигают свои собственные границы и используют методы, которые, по крайней мере с нашей ретроактивной точки зрения, указывают на новые технологии, которые смогут послужить более «естественным» и уместным «объективным коррелятом» по отношению к жизненному опыту старых форм, пытавшихся создать изображение посредством «избыточных» экспериментов. Целая серия нарративных методов романа XIX в. предвестила не только стандартный нарративный кинематограф (замысловатое использование «флешбэков» у Эмили Бронте, «монтажные врезки» и «крупные планы» у Диккенса), но даже модернистский кинематограф (использование «закадрового пространства» в «Мадам Бовари») – так, словно новое восприятие жизни уже существовало, но все еще пыталось найти подходящие средства для своего выражения, пока наконец не нашло кино. Таким образом, здесь мы имеем дело с историчностью вида futur antérieur: лишь с появлением кино и развитием его стандартных приемов мы можем по-настоящему уловить нарративную логику великих романов Диккенса или «Мадам Бовари».

Возможно ли, что сегодня мы приближаемся к аналогичной границе: в воздухе витает новый «жизненный опыт», восприятие жизни, разрывающее изнутри форму линейного центрированного нарратива и изображающее жизнь как поток, имеющий множество форм: кажется, что все, вплоть до области «серьезной» науки (квантовая физика с ее многомировой интерпретацией или вопиющие случайности, задавшие направление движения эволюции жизни на Земле: как продемонстрировал Стивен Джей Гулд в своей книге «Чудесная жизнь»[43], предки медведя из Бёрджес-Шейл являются свидетельством того, что эволюция могла пойти в совершенно ином направлении), одержимо случайным характером жизни и альтернативными версиями реальности. Либо жизнь переживается как последовательность множественных параллельных судеб, взаимодействующих друг с другом и подвергающихся критическому влиянию бессмысленных случайных встреч, точек, в которых одна последовательность взаимодействует с другой и вклинивается в нее (см. «Короткие истории» Олтмена), либо многократно повторяются различные версии/исходы одного и того же сюжета («параллельные вселенные» или сценарии «возможных альтернативных миров»: см. «Случай», «Двойная жизнь Вероники» и «Три цвета: Красный» Кеслёвского; даже «серьезные» историки недавно написали книгу «Виртуальная история», содержащую толкование важнейших событий современности – от победы Кромвеля над Стюартами и американской Войны за независимость до распада коммунизма – как зависимых от непредсказуемых и иногда даже маловероятных случайностей[44]). Это восприятие нашей реальности как одного из возможных – и иногда даже не самого вероятного – исходов «открытой» ситуации, это представление о том, что остальные возможные исходы не просто сходят на нет, но продолжают отражаться в нашей «истинной» реальности как спектр возможностей, которые могли бы иметь место, заставляя нашу реальность выглядеть крайне хрупкой и случайной, неявным образом конфликтует с доминирующими в нашей литературе и кино «линейными» формами нарратива – похоже, что они требуют новых художественных средств, которые превратят их из эксцентричной избыточности в «надлежащий» способ функционирования. С этим новым переживанием мира возникает и новое понятие о творчестве: отныне оно обозначает не позитивный акт создания нового порядка, но негативный жест выбора, ограничения возможностей, предпочтения одного из вариантов в ущерб всем остальным. Кто-то может утверждать, что гипертекст киберпространства и есть новая среда, в которой этот новый опыт жизни найдет свой «естественный», более адекватный объективный коррелят, так что лишь с появлением гипертекста мы сможем по-настоящему понять, что вообще имели в виду Олтмен и Кеслёвский – а также, неявно, Хичкок.

Возможно, это свойство также служит указанием на то, каким должен быть достойный ремейк фильма Хичкока. Попытка имитации хичкоковских синтомов заранее обречена на провал; ремейк с тем же нарративом даст результат в духе «Шекспира упрощенного». Так что остаются лишь два пути. Один указан «Психо» Гаса ван Сента, который, как это ни парадоксально, я склонен считать не просто неудачным, а неудачным шедевром. Идея точного покадрового ремейка оригинальна, и, с моей точки зрения, проблема заключается в том, что фильм не пошел до конца в этом направлении. В идеале фильм должен стремиться к тому, чтобы достичь сверхъестественного эффекта двойника: то, что формально снимается тот же самый фильм, сделает различие еще более очевидным – все будет одинаковым – эпизоды, ракурсы, диалоги – и все же, благодаря этой одинаковости, мы будем лишь отчетливее воспринимать фильм как совершенно иной. Этот разрыв должен был быть обозначен едва уловимыми нюансами игры, подбора актеров, использования цвета и т. д. Некоторые элементы фильма ван Сента уже указывают на это направление: роли Нормана, Лайлы (она изображена лесбиянкой) и Мэрион (бесплодная, равнодушная, холодная сука в отличие от большегрудой, излучающей материнское тепло Джанет Ли) и даже Арбогаста и Сэма тонко указывают на переход из 50-х в сегодняшнюю вселенную. В то время как некоторые добавленные кадры (такие как загадочные субъективные виды покрытого облаками неба во время двух убийств) можно также считать приемлемыми, проблемы создают более грубые изменения (например, мастурбация Нормана, который подглядывает за Мэрион, перед тем как жестоко убить ее, – возникает искушение сделать очевидный вывод, что, в данном случае, если бы он был в состоянии достичь своеобразного сексуального удовлетворения, у него не было бы необходимости совершать жестокий passage à l’acte и убивать Мэрион!); вдобавок к этому некоторые сцены полностью провалены, а их эффект потерян, в силу отступления от точной структуры кадров Хичкока (пример – ключевая сцена, в которой, уйдя из офиса с деньгами, Мэрион дома готовится к побегу). Ремейки, снятые самим Хичкоком (две версии «Человека, который знал слишком много», а также «Диверсант» и «К северу через северо-запад»), следуют в этом же направлении: при очень похожем нарративе в ремейках заложена совершенно иная скрытая либидинальная экономика, словно похожесть служит цели создания Отличия[45].

Второй путь – все хорошо просчитав и продумав стратегию, воплотить один из альтернативных сценариев, лежащих в основе снятого Хичкоком, – например, создать ремейк «Дурной славы», в котором выжила бы лишь Ингрид Бергман. Это было бы достойным способом отдать должное Хичкоку как художнику, принадлежащему нашей эпохе. Сцены, предвещающие такой достойный ремейк, находятся скорее не в прямых оммажах Хичкоку у де Пальмы и других режиссеров, а в самых неожиданных местах. Один из примеров – сцена в комнате отеля, на месте преступления, в «Разговоре» (Conversation) Фрэнсиса Форда Копполы – совершенно нехичкоковском фильме. Следователь осматривает комнату хичкоковским взглядом, подобно тому как осматривают комнату Мэрион в мотеле Лайла и Сэм, перемещаясь из спальни в ванную и сосредотачивая свое внимание на туалете и душе. Это перемещение от душа (идеально чистого, без следов преступления) к унитазу, поднимающее его на высоту хичкоковского объекта, притягивающего наш взгляд и завораживающего нас предчувствием невыразимого ужаса, играет здесь решающую роль (вспомните битву Хичкока с цензурой за показ внутреннего содержимого унитаза, откуда Сэм достает клочок бумаги, на котором почерком Мэрион записано количество потраченных денег – доказательство, что она была здесь). Вслед за серией очевидных отсылок к «Психо», связанных с душем (резко открытая занавеска, осмотр сливного отверстия), следователь сосредотачивается на (якобы вымытом) туалетном сиденье, смывает, и тогда в унитазе, словно из ниоткуда, появляются улики: кровь и прочие следы преступления льются через край унитаза. Эта сцена – своего рода прочтение «Психо» в стиле «Марни» (с его красными пятнами, частично скрывающими изображение на экране) – содержит основные элементы вселенной Хичкока: хичкоковский объект, овеществляющий некую неясную угрозу и функционирующий как отверстие, ведущее в другое измерение, в бездну (разве не похоже смывание туалета в этой сцене на нажатие кнопки, уничтожающее целую вселенную, в научно-фантастических романах?); этот объект, одновременно привлекающий и отталкивающий субъекта, можно считать точкой, из которой исследуемое пространство возвращает взгляд (разве, загадочным образом, унитаз не смотрит на героя?); и, наконец, Коппола реализует альтернативный сценарий, в котором сам туалет становится окончательным центром тайны. Этот мини-ремейк сцены работает благодаря тому, что Коппола отвергает запрет, действующий в «Психо»: угроза действительно раскрывается, камера действительно показывает ту угрозу, которая подразумевается в «Психо», – хаотическое кровавое месиво, извергающееся из унитаза. (Разве не является болото за домом, в котором Норман топит автомобили с телами своих жертв, своего рода гигантским бассейном с испражнениями и грязью, так что можно сказать, в определенном смысле, что он смывает автомобили в унитаз? Знаменитое выражение тревоги на его лице в момент, когда автомобиль Мэрион на пару секунд перестает погружаться в болото, на самом деле говорит о беспокойстве, что унитаз не поглотит следов преступления. Таким образом, самая последняя сцена «Психо», в которой мы видим, как автомобиль Мэрион достают из болота, является своего рода хичкоковским аналогом поднимающейся из унитаза крови: иными словами, это болото – одна из множества входных точек в доонтологическую Преисподнюю.)

Возможно, в финальной сцене «Головокружения» мы видим эту же отсылку к доонтологическому Загробному миру? Помню, как в доцифровую эпоху, когда я был еще подростком, мне попалась плохая копия «Головокружения» – последние секунды фильма в ней просто отсутствовали, так что казалось, будто у фильма счастливый конец: Скотти примиряется с Джуди, прощая ее и делая своей партнершей, и они страстно обнимаются… С моей точки зрения, такая концовка не так искусственна, как это может показаться: скорее, в настоящей концовке внезапное появление на лестнице матери-настоятельницы действует как своего рода негативный deux ex machina, непредвиденное вмешательство, никоим образом не подкрепленное логикой нарратива и препятствующее счастливой развязке[46]. Откуда появляется монахиня? Из того же доонтологического царства теней, из которого сам Скотти тайно наблюдает за Мадлен в магазине флориста[47]. Именно отсылка к этому доонтологическому царству позволяет нам приблизиться к неснятой квинтэссенции хичкоковской сцены – поскольку такая сцена прямо изображала бы матрицу его работы; будучи снятой, она, без сомнения, производила бы эффект вульгарной и безвкусной. Вот сцена, которую Хичкок хотел добавить в фильм «К северу через северо-запад», описанная в разговорах Трюффо с Мастером:

Я хотел добавить длинный диалог между Кэри Грантом и одним из рабочих [автомобильного завода Форда], который они ведут, шагая вдоль сборочного конвейера. Позади них производится сборка автомобиля – деталь за деталью. Наконец автомобиль, собранный на их глазах из простых гаек и болтов, закончен, заправлен бензином и готов съехать с конвейера. Двое мужчин переглядываются и говорят друг другу: «Разве это не чудо?» Затем они открывают дверь машины, и из нее вываливается труп[48].

Откуда взялся, откуда выпал этот труп? Из той же самой пустоты, из которой Скотти наблюдает за Мадлен в магазине флориста, – из той же пустоты, из которой появляется кровь в «Разговоре». (Следует учесть: то, что мы могли видеть в этом длинном эпизоде, – один единый процесс производства, а значит, не является ли труп, загадочным образом выпадающий ниоткуда, идеальной заменой добавочной стоимости, появляющейся «ниоткуда» в процессе производства?) Вероятно, такое шокирующее восхождение от абсурдно низкого (Другая сторона, на которой исчезает дерьмо) к метафизически Возвышенному составляет одну из загадок искусства Хичкока. Разве Возвышенное не становится иногда частью наших самых обычных повседневных переживаний? Когда в процессе выполнения простой задачи (например, подъема по лестнице) нас внезапно и неожиданно охватывает усталость, вдруг оказывается, что простая задача, которую мы хотим решить (достичь вершины лестницы), отделена от нас непостижимым барьером и поэтому превращается в метафизический Объект, всегда находящийся вне пределов нашей досягаемости, словно есть что-то вечно мешающее нам выполнить ее… Царство, в котором исчезают экскременты, когда мы смываем туалет, по сути, является одной из метафор ужасающе возвышенной Другой стороны изначального, доонтологического Хаоса, в котором исчезают вещи. Хотя с рациональной точки зрения нам известно, что происходит с экскрементами, воображаемая тайна сохраняется – дерьмо остается излишком, не помещающимся в нашу повседневную реальность, и Лакан был прав в том, что мы превращаемся из животных в людей в тот момент, когда возникает проблема избавления от экскрементов, в тот момент, когда экскременты превращаются в вызывающий раздражение излишек[49]. Таким образом, в данной сцене «Разговора» Реальность – это главным образом не ужасающе-отвратительная субстанция, поднимающаяся из унитаза, а само отверстие, брешь, служащая дорогой к иному онтологическому порядку. Здесь играет существенную роль сходство между пустым унитазом – прежде чем из него появляются следы убийства – и «Черным квадратом» Малевича, – разве взгляд в унитаз сверху не воспроизводит почти ту же самую «минималистическую» визуальную схему: черный (или, по крайней мере, более темный) квадрат воды в обрамлении белого фона унитаза? Нам, разумеется, известно, что исчезнувшие экскременты находятся где-то в канализационной сети – «реально» здесь топологическое отверстие или воронка, «искривляющая» пространство нашей реальности, так что мы воспринимаем/представляем экскременты как исчезающие в альтернативном измерении, не являющемся частью нашей повседневной реальности.