Глава I Четыре дня, покончившие с российской монархией

В понедельник, 27 февраля 1917 г., около восьми часов утра, меня разбудил голос жены:

– Вставай! Звонил Некрасов. Дума распущена, Волынский полк взбунтовался и выходит из казарм. Тебя срочно зовут в Думу.

Восемь часов – это раннее время для моего распорядка, так как я имел привычку работать до трех или четырех часов утра. Политическая обстановка за последние дни стала угрожающе бурной, и прошло несколько минут, прежде чем я понял все значение сообщения Некрасова. Меня это потрясло, но я скоро понял или, вернее, почувствовал, что решающий час пробил.

Я вскочил, быстро оделся и поспешил в Думу – дорога занимала пять минут пешком.

Моей первой мыслью было продолжить заседание Думы и установить тесную связь между Думой, армией и народом.

Не знаю, просил ли я жену позвонить Соколову – другу, жившему рядом с казармой, или передал известие через кого-то, кого встретил по пути в Думу, но я сделал все возможное, чтобы связаться с ним. Волынский полк взбунтовался без видимого плана и цели. Я пытался добиться того, чтобы полк и другие мятежные части, расквартированные вокруг, собрались в Думе. Позднее Милюков рассказывал мне, что, проходя мимо казарм около девяти часов утра, он видел, как некоторые из наших политических друзей призывали волынцев присоединиться к нам в Думе.

Сцена уже давно была готова для окончательного крушения, но, как это обычно бывает в подобных случаях, никто не ожидал, что оно произойдет именно утром 27 февраля. Как мог я, например, догадаться, выбегая из своей квартиры, насколько изменится мое положение, когда вернусь в нее? Как я мог представить, что никогда больше не вернусь домой, более чем на два-три часа?

Около половины девятого я подъехал к маленькому подъезду (подъезду библиотеки) Таврического дворца, где заседала Думе, и тут меня захватил вихрь, в котором мне предстояло прожить восемь месяцев. С этого момента я жил в центре этих удивительных событий, таких важных и таких страшных, в самом сердце бури, которая должна была в конце концов выбросить меня, в изгнание, на далекий чужой берег.

Вспоминая события того дня – Россию, стоящую на распутье, – я снова чувствую ту напряженную тревогу, которая тогда охватывала меня. По мере приближения к Думе я с каждым шагом как будто приближался к трепетным силам вновь пробудившейся жизни, и когда престарелый привратник, по обыкновению, закрывал за мной дверь дворца, я чувствовал на этот раз, как будто он запирал за мной навсегда путь назад, в старую Россию, в ту Россию, которая существовала еще накануне и даже ранним утром того славного, благоговейного понедельника.

Дверь закрылась. Я сбросил пальто. Не было больше ни дня, ни ночи, ни утра, ни вечера. Только по приливу и отливу толпы, по приливу и отливу людских потоков мы могли почувствовать, что наступила ночь или вернулся день. Пять дней мы почти ничего не ели, и никто из нас вообще не спал. Но мы не чувствовали потребности в еде или сне. Мы внезапно обрели необычайную ясность ума. Мы смогли схватить и понять все в мгновение ока. Ничто не ускользало от нашего разума, и казалось, не было ни одного противоречия между чем бы то ни было в построении и перепостроении наших восприятий и идей. Впоследствии, оглядываясь на эти события издалека, с трудом верилось, что весь хаос тех событий втиснулся всего лишь в четыре дня, и трудно было понять, как наша думская группа, без сна и еды, справится с такой калейдоскопической комплексностью вставших перед нами вопросов.

Это было необычайное время, вдохновенное время, время дерзкой отваги и великих страданий. Это было уникальное время на страницах истории. Все мелкие бытовые заботы частной жизни и все партийные интересы исчезли из нашего сознания. Нас объединяла одна общая преданность и тревога. У нас было одно общее вдохновение – Россия! Россия в опасности, бьющаяся сквозь кровь и хаос, Россия, преданная старым режимом, Россия, ставшая добычей слепой, разъяренной, голодной толпы. Между этими двумя безднами – с одной стороны, загнивающим, шатающимся правительством, а с другой – анархическим размахом восставшего народа – брезжил свет нового. Россия осознала новую цель, новую волю. В старых стенах Таврического дворца эта преданность государству и народу проявлялась в яркой форме, выразившись в огромном усилии и решимости спасти страну от анархии и устроить жизнь народа на новых началах закона, свободы и социальной справедливости.

Вокруг Думы в первые дни революции сплотились представители почти всех классов. В те первые дни революции Дума стала символом государства и нации. Решительными совместными усилиями были созданы новая власть и зачатки новой национальной структуры. Я видел новые формы правления, созданные людьми, которые еще вчера в ужасе отвернулись бы от того, что они сделали в тот день своими руками. Они сделали это потому, что произошло нечто необъяснимое, таинственное, чудесное, то, что мы привыкли называть революцией. Это нечто озаряло души людей очищающим огнем и наполняло их любовью и готовностью к безграничному самопожертвованию.

Мы отринули все, что было чисто личным, все, что было делом класса или касты, и стали на мгновение просто людьми, осознающими нашу общую человечность. Это был момент, когда каждый человек соприкоснулся с универсальными и общечеловеческими ценностями. Было очень волнующе видеть вокруг меня этих людей, столь преображенных, работающих вместе с возвышенной преданностью на общее благо. Историки, социологи и теоретики всех мастей учено и мудро опишут события 27 февраля 1917 г. в России, в Петрограде, в Таврическом дворце. Они найдут научное, историческое (и весьма прозаическое) объяснение тому, как сыграл каждый актер в первой сцене этой великой трагедии смерти и возрождения. Они могут называть драму и актеров так, как им заблагорассудится.

Первые дни Революции

Я, очевидец и участник всех этих событий, могу засвидетельствовать, что так называемая буржуазия, члены Временного комитета Думы, а затем и Временного правительства, находившиеся в центре событий в те первые дни Революция проявила не меньший, а по возможности больший идеализм и жертвенность, чем представители демократии, особенно так называемой «революционной демократии». Я могу засвидетельствовать, что в те великие дни именно буржуазия бесстрашно стояла за спасение нации против узких корыстных интересов своего класса. На самоотречение представители буржуазии шли радостно, как на величайший, святой и счастливейший поступок в своей жизни.

На самом деле это правительство не было ни буржуазным, ни вообще каким-либо специфически-классовым, а являло собой подлинно всенародное представительство. В нем господствовало исключительно сознание идеала свободы и общественного служения, что является существенным в революции. Позже все изменилось. Те же самые люди, которые по-братски были связаны в правительстве, едва могли распознать свои действия двух-трехмесячной давности. Сейчас они каялись за дела, которыми гордились ранее как за ошибки и старались переложить ответственность за них на других.

Но постепенно все возвращалось на круги своя. Общая задача национального возрождения, начатая всеобщим героическим творческим порывом в те великие дни, когда души человеческие преобразились и возвысились над собой, постепенно забывалась, и те, кто показал себя героями и социальными пророками, все больше и больше заботились о своих личных интересах. Одна сторона начала думать с гневным опасением: «Мы слишком много уступили». Другая сторона, полагаясь на слепую, стихийную силу масс, кричала: «Мы взяли слишком мало». Они не могли понять, что именно в этот первый час Революции, в час общего вдохновения и общего усилия, они бессознательно увидели вещи в их истинных пропорциях и поняли, что нужно для всего народа.

Сила революции заключалась не в материальных силах, находящихся в ее распоряжении, а в общей воле, в сплоченности всего народа. Эта общая воля воссоздала жизнь нации и наполнила ее новым духом. Конкретизировались те принципы, которые веками развивались и накапливались русской культурой и цивилизацией, те принципы, за которые десятилетиями боролась вся русская интеллигенция, весь русский народ. Это не было физической силой, тем более организованной силой революционной демократии или какой-либо партии, свергнувшей самодержавие и династию. Революционная демократия выступила как организованная сила лишь тогда, когда завершился первый этап революции. Это неоспоримый факт, который история установит без возражений.

Я решительно утверждаю, что ни один класс не может претендовать на роль автора великой русской революции и присваивать себе одному честь произвести этот переворот. Особенно неправомерно предъявляет это требование русский пролетариат (особенно петроградский пролетариат). 26 февраля, за день до крушения, так называемое Информбюро левых партий (т. е., социалисты-революционеры, социал-демократы, большевики, народники и трудовики) провело свое очередное собрание между 6 и 7 часами вечера у меня на квартире. На этом собрании люди, ставшие через несколько дней самыми непримиримыми революционерами, решительно утверждали, что революционное движение теряет силу; что рабочие весьма пассивно относились к демонстрациям солдат; что эти демонстрации были неорганизованными и бесцельными; что нельзя ожидать никакой революции в ближайшем будущем и что мы должны сосредоточить наши усилия на одной пропаганде, как на средстве подготовки серьезного революционного движения в дальнейшем.

Точно так же буржуазное большинство Думы накануне революции искало еще компромиссный выход из тупика, в который Россию загнало правительство, потерявшее голову вместе с чувством долга перед нацией. Но на следующий день, когда роспуск Думы и стихийное восстание петроградского гарнизона ясно показали, в какую пропасть довела Россию царская власть, все сомнения в реальности положения исчезли, люди перестали судить по себе обычными мерками, а Революция стала фактом в результате совместных усилий всех здоровых политических сил нации. Я не могу слишком часто подчеркивать, что великая русская Революция была совершена всем народом, что это достижение принадлежит всей нации, что в ней участвовали все и никто не может претендовать на нее исключительно.

Но продолжим наше повествование.

Я побежал по длинному пустынному коридору и нашел наконец депутатов в Екатерининском зале. Я помню, что там были Некрасов, Ефремов, Вершинин и еще кто-то. От них я узнал, что Родзянко, председатель Думы, получил от Николая II указ о роспуске Думы в полночь 27 февраля; что он послал срочную телеграмму государю в Ставку в Могилеве и генералам, командующим различными фронтами, о том, что восстание в Петрограде ширится, что, кроме Волынского полка, саперный батальон гвардии взбунтовался, что Преображенский полк бунтует и собирается выйти на улицу и т. д.

Я бросился к телефону и призвал несколько друзей пройти в казармы повстанческих полков и направить войска к Думе. Депутаты быстро заполняли вестибюли, хотя так называемое «неофициальное» заседание Думы должно было состояться не ранее двух часов пополудни. Заседание совета партийных руководителей должно было начаться только в полдень. Нарастала напряженная атмосфера.

В предшествующие дни депутаты приходили к нам, левым, за достоверными сведениями о настроении масс и о событиях в городе. Нам удалось неплохо наладить сбор вестей по всей столице. Каждые десять-пятнадцать минут мне по телефону приходили отчеты. При моем появлении в зале меня окружили депутаты от правых и умеренных партий, где царила атмосфера тревоги. Они засыпали меня вопросами о том, что происходит, что может произойти и что с нами будет. Я откровенно ответил, что пробил решительный час, что в городе Революция, что войска идут к Думе и что наша обязанность, как народных представителей, состоит в том, чтобы принять их и встать воедино с армией и восставшим народом.

Известие о том, что войска идут маршем к Таврическому дворцу, сначала встревожило депутатов, но страх и тревога растворились в трепете ожидания их прибытия. Мы, представители оппозиции, говорили с руководящими членами Думы, которые все вскоре присоединились к нам, и настаивали на том, чтобы Дума немедленно приступила к официальному заседанию, вопреки высочайшему повелению о роспуске. Мы требовали, чтобы Дума взяла в свои руки руководство событиями и, в случае необходимости, провозгласила себя верховной властью в стране. Эти предложения встретили бы накануне возмущение со стороны лояльного большинства Думы, но теперь они были встречены совершенно спокойно, а некоторыми членами даже с явным сочувствием. В одобрение постоянно добавлялись новые голоса.

Тем временем события в городе набирали взрывной темп. Один полк за другим выходили на улицу без офицеров. Некоторые офицеры были арестованы, и были даже отдельные случаи убийств. Другие ускользнули, дезертировав из своих частей ввиду явного недоверия и скверного нрава солдат. Повсюду народ братался с войсками. Массы рабочих стекались в центр города с окраин, во многих кварталах шла оживленная стрельба. Вскоре до нас дошли вести о стычках с полицией. Правительственные силы открывали огонь из пулеметов по людям с крыш и колоколен. Однако толпы солдат и гражданских лиц на улицах не свидетельствовали о том, что они движимы какой-либо ясной целью или намерением. Воодушевленные революционным негодованием и ошеломленные драматическим зрелищем, в котором они были столь заметной частью, массы должны были получить цель и точку сосредоточения. Пока еще было трудно понять, что станет с движением. С другой стороны, было совершенно ясно, что правительство намеревалось воспользоваться растущим хаосом и анархией в своих темных целях. В этом уже не могло быть никаких сомнений. Голодные бунты предшествующих дней, военный развал, якобы необходимость роспуска «нелояльной» Думы – все это, очевидно, имело в виду правительство, чтобы служить доказательством того, что положение страны и правительства отчаянно и что стало невозможным продолжать войну.

Роспуск Думы, явившийся ответом самодержавия на многочисленные попытки большинства найти лояльный выход из кризиса, был настолько ярким и красноречивым ходом, что у лоялистов не осталось ни одной опоры. Они были готовы к кардинальным переменам, и их нужно было только поощрять. С каждым мгновением депутаты все больше осознавали, что Дума – единственный авторитетный центр, пользующийся уважением, и что необходимо сделать последний, решительный, бесповоротный шаг.

Беспокойство и тревога о народе постепенно утихли, и депутаты стали чаще подходить к окнам дворца, оглядывая пустынные улицы, которые теперь, казалось, приобрели вид зловещей таинственности. Придут ли войска к Думе? Найдется ли выход растущему напряжению, которое быстро становилось невыносимым?

«Где ваши войска? Они идут?» – спрашивали меня многие депутаты тоном гнева и раздражения. «Мои войска»! Казалось, в последние дни все в Думе стали смотреть на меня и на моих ближайших соратников как на центр, от которого зависел весь ход событий. Вскоре атмосфера в Таврическом дворце начала меняться, так как внутри Думы относительная расстановка сил между различными партиями изменились под давлением внешних событий. Понимая это, депутаты правой и умеренной партий стали сближаться с будущими вождями, людьми, которых накануне едва ли соизволяли замечать. «Мои войска»! Большинство депутатов называли их моими. Может быть, потому что у меня была безграничная уверенность в том, что войска придут. Я ждал, чтобы провести их в Думу и тем самым осуществить союз восставших солдат и представителей народа, в котором только и было спасение. Я все звонил, бегал к окнам, посылал на улицу гонцов посмотреть, идут ли войска. И все же они не пришли. Время шло со страшной скоростью.

Совет партийных руководителей собрался задолго до назначенного часа для рассмотрения положения и выработки плана действий, который должен быть представлен на утверждение неофициальному заседанию Думы. Те из нас, кто собрался на совет, отбросили все партийные, классовые и возрастные различия. Над нами господствовало только одно: сознание того, что Россия стоит на краю гибели и что мы должны сделать все возможное, чтобы ее спасти. Родзянко, очень взволнованный, открыл собрание и сообщил нам о шагах, предпринятых им за последние сорок восемь часов. Он прочитал телеграммы, отправленные накануне царю, и рассказал нам о своем телефонном разговоре с царскими министрами. Что делать? Как определить, что на самом деле происходило за стенами Думы и как относиться к этим событиям? Думскому большинству предстояло многое забыть, прежде чем оно могло встать на сторону Революции, вступить в открытый конфликт с царской властью и поднять руку на традиционную власть.

Мы, представители оппозиции – Некрасов, Ефремов, Чхеидзе и я – теперь официально предлагали то, что можно было бы назвать революционным курсом. Мы потребовали, чтобы Дума немедленно приступила к официальному заседанию, не обращая никакого внимания на указ о роспуске. Некоторые колебались. Большинство и Родзянко с нами не согласились. Доводы, уговоры и страстные призывы были напрасны. Большинство все еще слишком верило в прошлое. Преступления и безрассудства правительства еще не успели искоренить эту веру из их душ. Совет отклонил наше предложение, постановив созвать Думу на «неофициальное» заседание. Политически и психологически это означало, что должна была состояться частная встреча группы частных лиц, многие из которых имели большое влияние и авторитет, но все же оставались всего лишь частными лицами.

Этот отказ формально продолжать заседание был, может быть, величайшей ошибкой Думы. Это означало для нее самоубийство в тот самый момент, когда ее власть была высшей в стране и она могла бы сыграть решающую и плодотворную роль, если бы действовала официально. В этом отказе обнаружилась характерная слабость Думы, состоявшая в большинстве своем из представителей высших классов, и неизбежно дававшая искаженное отражение мнений и настроений страны. Итак, Императорская Дума, родившаяся в результате столыпинского контрреволюционного переворота 1907 г., разрушившего более демократический избирательный закон 1905 г., выписала себе смертный приговор в момент революционного возрождения народа. Большинство сознательно ставит Думу на один уровень с другими самозваными организациями, такими как только что возникший Совет рабочих и солдатских депутатов. Позже были попытки возродить Думу как официальное учреждение, но они запоздали. Дума умерла утром 27 февраля, в день, когда ее сила и влияние были наибольшей.

На следующий день, 28 февраля, было уже два центра власти, оба обязанные своим существованием революции: Дума на неофициальном заседании с ее Временным комитетом, названным временным органом для руководства событиями, и Совет – он же Совет рабочих и солдатских депутатов со своим Исполнительным комитетом.

Я не могу сейчас припомнить всех дискуссий, имевших место в тот день на совете партийных руководителей, а затем и на «неофициальном» заседании Думы. Я помню, что Дума, собравшаяся между 12 и 2 часами пополудни, постановила образовать Временный комитет, наделенный неограниченными полномочиями. Членами комиссии были Родзянко, Шульгин, Милюков, Чхеидзе, Некрасов, Караулов, Дмитрюков, Ржевский, Шидловский, В.Львов, Энгельгардт, Шингарев и я. Были представлены все партии, кроме крайне правых и проправительственных националистов. Эти представители правого крыла, которые еще недавно вели себя в Думе с презрительной надменностью, вдруг исчезли со сцены. Выдвиженцы правительства и некоторые из его наймитов, эти изгои нации таяли, как воск на солнце,

Встречи в Таврическом дворце вспоминаются сейчас как в каком-то тумане. Мы все были в странном состоянии ума, которое не может понять тот, кто не испытал его. Мы были во сне, страшном и прекрасном сне, и, как бывает во сне, мы исполняли свои партии точно, не колеблясь. Не столько мой разум воспринимал то, что происходило, сколько все мое существо инстинктивно чувствовало и схватывало, что великий момент наступил.

Я был очень встревожен задержкой прибытия народа и солдат к Думе, и когда, наконец, когда я проходил Екатерининским залом, кто-то окликнул меня от парадного входа дворца: «Солдаты идут!» Будто на крыльях я подлетел к окну, чтобы убедиться, что это действительно так. У меня не было мыслей о том, что я буду делать дальше. Кажется, это было немногим позже часа пополудни. Из окна я увидел солдат, окруженных толпой гражданских, выстроившихся на противоположной стороне улицы. Они довольно нерешительно формировали свои ряды, очевидно, им было трудно действовать вне своего обычного окружения и без руководства своих офицеров. Я минуту смотрел на них в окно, а потом, как был, в черной куртке, которую носил всю Революцию, без шапки и пальто, выбежал через главный вход к столь долгожданным солдатам. За мной шла группа депутатов. На крыльце стояли встревоженные служащие, а у входа стоял часовой. Я подбежал к центральным воротам, ведущим из сада на улицу, и приветствовал войска и народ от имени Думы и от себя лично. Они в смятении бросились ко мне, окружив меня массой и жадно внимали.

Почти в ту же минуту у дворцовых ворот позади меня появились Чхеидзе, Скобелев и другие депутаты. Чхеидзе тоже сказал несколько слов приветствия, и тогда я обратился к войскам и попросил их следовать за мной в Думу, сменить караул и взять на себя защиту здания от царских войск. Вся толпа двинулась за мной к главному входу. Кое-как солдаты отделились от толпы и, выстроившись в дисциплинированном порядке, последовали за мной. Мы с некоторым беспокойством проследовали в гауптвахту, к левому боковому входу в Думу, совсем не уверенные, что нам не придется драться с часовыми, о возможных недружественных настроениях которых я предупреждал солдат. Мы пошли «брать» караульное помещение. Однако оказалось, что часовых там не было. Они разбежались до нашего прихода. Я объяснил унтер-офицеру, где и как поставить часовых, и вернулся в главный зал Думы, который к этому времени был до отказа заполнен депутатами, солдатами и штатскими. Вечером отряд войск Преображенского полка взял на себя задачу охранять арестованных министров и сановников старого режима, которые тем временем были доставлены в Думу. Войска выполнили свою задачу с отличной дисциплиной и замечательным тактом.

Вернувшись из караулки, я снова остановился, чтобы обратиться к толпе, оставшейся у входа. Настроение людей, приехавших со всех концов города, было очень значительным. Очевидно, они нисколько не сомневались, что находятся в эпицентре революции. Они смело поставили вопрос, как поступить с представителями и сторонниками старого режима, предложив суровые меры. Спросили моего совета, и я сказал, что особо опасные должны быть немедленно арестованы, но народ ни в коем случае не должен брать суд в свои руки и что следует избегать кровопролития. Они спросили, кого следует арестовать, и я назвал сначала Щегловитова, бывшего министра юстиции и председателя Государственного совета Империи. Я приказал привести его прямо ко мне. Выяснилось, что некоторые солдаты Преображенского или Волынского полков около 11 часов утра уже отправились чтобы схватить Протопопова, министра внутренних дел. Однако ему удалось вовремя уйти. Но повсюду в городе шли аресты опасных деятелей старого режима.

После 15 часов Дума была неузнаваема. Здание было заполнено гражданскими лицами и войсками, в основном рядовыми. Со всех сторон к нам приходили люди за советами и инструкциями. Только что созданный Временный комитет Думы был вынужден немедленно взять на себя функции исполнительной власти. В полночь 28 февраля комитет уже не колебался. Он стал на время суверенной властью России, и Родзянко согласился возглавить его в этом качестве.

Кажется, было около 3 часов дня, когда кто-то пришел спросить меня об устройстве в Таврическом дворце помещения для только что основанного Совета рабочих и солдатских депутатов. С согласия Думы Совету был выделен зал № 13, где собиралась бюджетная комиссия Думы. Затем Совет приступил к организации петроградского гарнизона и пролетариата. В то же время мы с Чхеидзе подписали разрешение на издание первой революционной газеты «Вестник думских корреспондентов», ибо все типографии города бастовали, а столица, лишенная газет, не имела должного представления о том, что происходило. Помню, я смеялся, когда думский корреспондент попросил меня подписать разрешение.

– Почему вы смеетесь, Александр Федорович? – спросил один из репортеров. – Разве вы не знаете, какая вы нынче могучая сила в России?

В то время я воспринял это как шутку.

Позже (кажется, около 16 часов), когда Временный комитет заседал в комнате Родзянко, кто-то вошел и сообщил, что Щегловитов взят под стражу. Известие произвело в Думе большое впечатление, как на публику, так и на депутатов. Щегловитов, всесильный царский вельможа, арестован! Депутатов это очень взволновало. Умеренные настаивали на том, чтобы Родзянко не санкционировал арест.

– Его нужно отпустить, – настаивали они. – Виданное ли дело – арестовывать Председателя Государственного Совета Империи в стенах Думы. А как же неприкосновенность членов законодательных органов?

Они повернулись ко мне. Я ответил, что не могу отпустить Щегловитова.

– Как! – восклицали они с негодованием. – Вы хотите превратить Думу в тюрьму?

Это был действительно сильный аргумент, но что можно было сделать? Освободить Щегловитова значило бы отдать его на растерзание толпе. Кроме того, это вызвало бы в массах глубокое недоверие к Думе. Такой шаг был совершенно невозможен. Это было бы чистым безумием.

И.Г. Щегловитов

Я вышел к Щегловитову и застал его окруженным импровизированной охраной. Родзянко уже был там вместе с рядом депутатов. Я видел, как Родзянко дружелюбно встретил Щегловитова и пригласил его в свои комнаты как «нашего гостя». Я встал между Родзянко и Щегловитовым и сказал первому: «Нет, Михаил Владимирович, господин Щегловитов здесь не гость, и я отказываюсь отпустить его». Обращаясь к Председателю Госсовета, я спросил:

– Вы Иван Григорьевич Щегловитов?

– Да.

– Я должен попросить вас следовать за мной как пленник. Не беспокойтесь. Я гарантирую вашу безопасность.

Все повиновались и отступили. Родзянко и его друзья, несколько сбитые с толку, вернулись к себе, пока я вел Щегловитова в отведенные для министров, известные как Министерский павильон.

Этот павильон представлял собой отдельное здание, состоящее из нескольких комфортабельных комнат, соединенных стеклянным переходом с главным залом, где заседала Дума. Этими комнатами пользовались министры, когда приходили в Думу. Павильон, находящийся за пределами собственно Думы, находился под контролем правительства. У него был свой штат служащих, независимый от Думы. Депутаты не имели неограниченного права входа в него. Используя его как место заключения, мы избежали превращения Думы в тюрьму. Таким образом, правительственные лидеры и высокопоставленные лица были заключены в свои собственные квартиры. Щегловитов был первым арестантом, но вскоре за ним последовала целая плеяда сияющих огней старого бюрократического мира. Их привозили пешком и в экипажах со всех концов столицы, и они находили временное пристанище в этих уютных комнатах, где еще недавно в величественном уединении ждали своей очереди предстать перед так презираемой ими Думой и где они так часто цинично отзывались о нем как о «своре беспокойных болтунов».

До захода солнца 28 февраля весь Петроград был уже в руках революционных войск. Старая государственная машина перестала функционировать. Некоторые министерства и правительственные здания уже были заняты революционерами. Другие – такие как здание Департамента полиции, полицейские участки, суды и т. д. – запылали. Из Думы мы создали центральную власть для управления войсками и руководства восстанием. Временами казалось, что толпа готова затопить Думу. Затем она снова отступала и давала нам передышку. Таврический дворец стонал, трясся и, казалось, вот-вот рухнет под напором могучей человеческой волны. Снаружи дворец больше походил на вооруженный лагерь, чем на законодательный орган. Ящики с боеприпасами, ручные гранаты, со всех сторон были присланы стопки ружей и пулеметов и сложены во дворцовом дворе и в саду. Каждый свободный угол был занят солдатами, хотя, увы, офицеров среди них было немного.

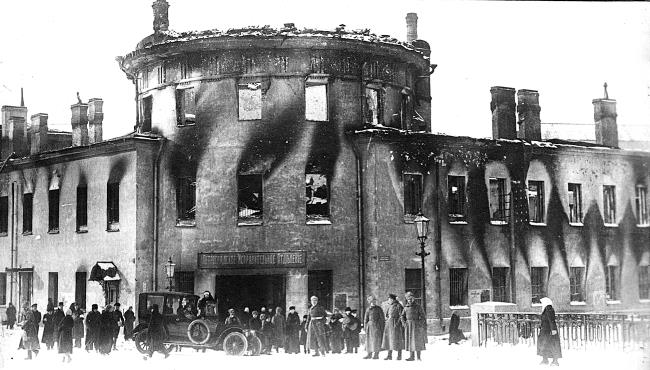

Сожженное здание Литовского замка

Во все эти первые дни революции я не выходил на улицу и потому ни разу не видел восставшего города. Лишь однажды, в ночь на 2 марта, я поспешил домой за несколько часов до рассвета. Я видел патрули на углах и возбужденные группы людей, которые, по-видимому, не спали всю ночь, сторожевые бивуаки вокруг Думы и горящее здание Департамента полиции, куда меня однажды привезли из тюрьмы для допроса.

В те дни моя работа не выносила меня за стены Таврического дворца. Здесь мы были подобны генеральному штабу армии в бою. Мы не видели поля боя и не слышали стонов раненых и умирающих. Мы все видели по докладам, телефонным сообщениям и свидетельствам очевидцев. Подробностей операций мы не видели, но перед нами была вся картина событий. Мы пытались направить движение к определенной цели, оформить его, систематизировать революционные силы.

Оглядываясь назад, я могу распутать события первых часов переворота и определить время большинства отдельных эпизодов. Но тогда все как будто слилось в один экстаз напряженного, продолжающегося и непрерывного действия. Сообщения поступали к нам в ошеломляющей последовательности. Казалось, они влились в нашу среду, словно по магическому кругу. Сотни людей шли за указаниями или прошениями о работе. Они жаждали внимания, давали советы, волновались и кричали. Иногда они бредили или приходили в экстаз. Мы должны были держать голову высоко поднятой, потому что не могли позволить себе терять ни минуты и не выказывать неуверенности в себе. Мы должны были решить в один момент, что отвечать, какие приказы отдавать, когда отговаривать, куда послать этих солдат или этот броневик, что делать с отдельными отрядами войск и куда послать подкрепления; как уместить сотни арестованных, как использовать людей, готовых к революционной борьбе, и, наконец, как накормить и приютить тысячи людей, работающих в Думе. Предстояло уладить бесчисленное множество мелких вопросов и мелких деталей. И в то же время мы должны были думать об организации наших сил, о поиске приемлемой для всех сторон программы путем выработки компромиссов, о том, чтобы следить за ходом событий вне Петрограда, особенно в Ставке и вокруг царя.

В дневное время в людском хаосе, докладах и событиях почти невозможно было решать фундаментальные вопросы. Пришлось ждать ночи, когда волна схлынет и залы и вестибюли дворца опустеют. Как только тишина и спокойствие восстанавливались, в комнатах Временного комитета Думы начинались бесконечные дискуссии и страстные нервные споры. Там в ночной тишине мы начали набрасывать очертания Новой России.

Помимо всей этой работы на моем попечении был Министерский павильон с постоянно растущим числом высокопоставленных лиц. Там нужно было навести порядок и нести строгую стражу, чтобы Революция не была опозорена мстительным кровопролитием. Я должен был быть везде. Меня вызывали со всех сторон. Как в трансе, независимо от дня и ночи, то проталкиваясь сквозь стену людей, то проходя сквозь безмолвный полумрак пустых коридоров, я метался по Думе. Иногда я чуть не терял сознание на пятнадцать-двадцать минут, пока мне не вливали в горло стакан коньяка и не заставляли выпить чашку черного кофе. Иногда кто-нибудь из моих близких друзей ловил меня на бегу или хватал в середине разговора и заставлял что-то торопливо проглотить.

Очередной арестованный доставлен в Думу

Я никогда не забуду атмосферу Таврического дворца в те напряженные критические дни. Всех воодушевлял дух единства, братства, взаимного доверия и самопожертвования, сплачивавший всех нас в единое боевое тело. Потом, когда революция победила, когда наш триумф стала очевидной, среди нас все больше оказывалось людей с личными амбициями, людей нацеленных поймать главный шанс их жизни или попросту авантюристов. Но в эти первые два дня и в первую ночь все мы в Думе подвергались серьезному риску. Если требовалось мужество и решимость бежать в Думу сквозь ружейный и пулеметный огонь на улицах, то много силы духа требовалось от людей, проживших жизнь в обычаях и традициях старой России, чтобы всем сердцем повернуться к Революции. Должно быть, им дорого стоило порвать со всем своим прошлым и выступить против всего того, ради чего они жили накануне и без чего, по их мнению, страна не выдержит. Ибо они повернулись против царя, потребовали его отречения и призвали брататься с мятежными войсками. Это было для них очень мучительно, и я ясно видел глубокое страдание и неподдельные слезы тех людей, которые сжигали все, чему они поклонялись, ради спасения России.

Я думаю, что людям разных взглядов было бы хорошо воздать друг другу должное, и я чувствую себя обязанным сказать, что такие люди, как Гучков, Шульгин и Родзянко, проявили мужество истинных патриотов и подлинный революционный дух в те критические дни. Они действительно боролись за революцию и, вероятно, острее переживали дело, больше переживали за Россию и с большей болью смотрели на ужасное положение, предшествовавшее революции, чем многие из революционного пролетариата, присвоившие себе впоследствии всю честь и ответственность за нее. революция. Эти люди глубже чувствовали и больше страдали оттого, что в период, предшествовавший революции, они больше знали о делах государственных и о том, что делается в армии, при дворе и в министерствах, и увидел то, о чем другие только догадывались, – бездну, разверзшуюся перед страной. Я без колебаний повторяю, что они чувствовали это глубже, чем люди, которые впоследствии утверждали, что они совершили Революцию.

На самом деле Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов был еще не вполне организован в то время, и пока Дума действовала как национальный центр для всей России, пролетариат только начинал формировать свои организации. Временный комитет Думы сносился с царем и армией, отдавал приказы железным дорогам, разослал ту первую телеграмму о событиях в Петрограде, которая, как электрический ток, соединила всю Россию с революционным капиталом. Все это Временный комитет Думы делал без особого давления со стороны «революционной демократии». Он запустил Революцию просто потому, что для нее настало время. Мы также должны помнить, что известие о думских заседаниях явилось первым известием о революции, дошедшим до армии на фронте, и что успех переворота в очень большой степени был обусловлен тем, что вся действующая армия, почти все его офицеры сразу признали и приветствовали Революцию. Люди, находившиеся на линии фронта (за исключением разве что Балтийского флота), яснее всех сознавали, что Россия стоит на краю катастрофы и именно у них авторитет Думы был выше всего.

Те вожди Совета, которые вдруг поднялись на свои посты только потому, что они участвовали в революции 1905 г., настолько ясно осознали господствующую роль Думы, что сразу решили, что эта революция 1917 г. была «буржуазным» движением. Они догматически заявляли, что по всем правилам «научного» социализма революционная демократия не должна входить в это буржуазное правительство. Эти потенциальные лидеры были далеки от понимания реального положения дел. Они не только считали само собой разумеющимся, что буржуазное правительство будет иметь монархические тенденции, но считали его достаточно сильным, чтобы претворить их в жизнь, и поэтому поспешили принять все возможные меры, чтобы предотвратить это. Так, руководители первого Исполкома Совета на полном серьезе внесли в манифест, который они наметили для нового правительства, следующий поразительный пункт:

«Правительство обязуется воздерживаться от всяких актов, заранее определяющих форму будущего русского правительства».

Насколько я помню, Временный комитет Думы не принял этого пункта, и он не вошёл в окончательный проект первого манифеста Временного правительства. Какую скудную власть должны были приписывать вожди Петросовета революционной демократии, которую они якобы представляли, поскольку вместо того, чтобы требовать немедленного провозглашения республики в России, они предприняли эту жалкую попытку ограничить власть тех, кого они считали хозяевами положения!

События, рассматриваемые с нашей точки зрения в Думе, показали, что революция победила, но мы не были вполне уверены, какими силами еще может располагать старое правительство. Мы даже не знали, где находится правительство, что оно делает и какие силы оно имеет за пределами Петрограда. Мы слышали, что в тот же вечер правительство должно было собраться в Мариинском дворце. Мы направили во дворец отряд солдат с броневиками для ареста правительства, но наши посланники вернулись около полуночи и сказали, что их обстреляли из пулеметов на Морской и что они не смогли пробиться во дворец. Потом пошли слухи, что правительство заседало в Адмиралтействе под защитой войск и артиллерии из Гатчины.

Мы ничего не знали о том, что делается в Ставке, где находился Государь. Выяснилось, что он послал генерала Иванова, героя первой кампании в Галиции, с армией, чтобы взять Петроград и навести там порядок. Этот отряд прибыл в Царское Село на рассвете 1 марта и там просто растаял в огне Революции. Однако самому генералу удалось вовремя бежать.

Возникла необходимость организовать серьезную оборону на случай непредвиденных обстоятельств и взять на себя управление войсками Петроградского гарнизона. Но в первый день в нашем распоряжении почти не было ни офицеров, ни кого-либо с достаточным техническим опытом. Я думаю, что только вечером 28 февраля или 1 марта Гучков начал отдавать приказы. Но вечером 27 февраля Временный комитет Думы организовал военную комиссию, состоявшую сначала из штатских, сведущих в военном деле, горстки офицеров и рядовых и меня. Позже главой комиссии был назначен Энгельгардт, полковник Генерального штаба и член Думы от консерваторов. По странной иронии судьбы эта военная комиссия, руководившая борьбой с протопоповской полицией, располагалась в той самой комнате, в которой совсем недавно жил Протопопов, работавший и временно живший в бытность его товарищем председателя Думы до назначения. министром внутренних дел в 1916 г.

Наши военные трудности осложнялись еще и тем, что имевшиеся в нашем распоряжении солдатские массы в те критические дни были почти лишены офицеров. Помню, с каким нетерпением все мы в Думе ждали прибытия офицеров и генералов, ибо понимали, что разрыв между солдатами и офицерами петроградского гарнизона был большим несчастьем для армии. Вечером 27 февраля к Думе подошел первый резервный пехотный полк. Это был первый полк, прибывший в полном составе, во главе с полковником и офицерами. Плохое впечатление, произведенное на всю армию несчастной и слишком явной неприязнью между офицерами и солдатами петроградского гарнизона, станет более очевидным далее в моем повествовании. Можно с достаточной уверенностью сказать, что, если бы офицерство в Петрограде немедленно возглавило движение, как это сделали офицеры на фронте, русская революция избежала бы многих бедствий.

Но в первые дни революции питерских офицеров не было видно. Тем не менее нам удалось кое-как решить стоявшие перед нами военные вопросы, хотя мы прекрасно понимали, что не сможем противостоять никакому серьезному наступлению и что двух-трех хорошо дисциплинированных полков было бы достаточно, чтобы избавиться от нас. Но в те дни у старой власти не было ни одного солдата, который наставил бы свой штык против народа, против Думы или Совета. В этом наша сила, сила нашего духа и наш авторитет. Он опирался на общую волю, общую любовь и общую ненависть.

Временное отсутствие офицеров облегчило совету проникновение в казармы. Вожди Советов быстро воспользовались преимуществом, которое им давало влияние на 150-тысячный петроградский гарнизон. Надо отдать им должное – это преимущество они использовали в полной мере и даже сверх того.

В ночь на 28 февраля Исполнительный комитет Совета образовал свою так называемую Военную комиссию. Эта комиссия вскоре установила тесную связь со всеми частями гарнизона столицы и в течение первых двух месяцев революции, когда Гучков был военным министром, а Корнилов военным комендантом города, успешно конкурировала с официальными военными властями.

27 февраля, вечером, Временный комитет Думы послал депутата Бубликова с революционным отрядом для захвата центрального железнодорожного телеграфа. Это был своевременный и очень важный шаг, который сразу дал Думе контроль над всей системой железных дорог и сделал невозможным отправление поездов без одобрения Бубликова, назначенного думским уполномоченным по путям сообщения. Бубликов также телеграфировал первое известие о Революции во все концы России, и оно немедленно распространилось по всей стране и по армии. Железнодорожники приняли революцию без колебаний и с большим энтузиазмом. В то же время они проявляли прекрасную дисциплину, и благодаря их усилиям воинские эшелоны шли исправно, а общее движение не прерывалось.

Словом, к ночи 28 февраля мы сделали такие большие успехи, что возврат к прошлому был уже невозможен. О компромиссе или мирном решении конфликта между старой властью и народом уже не могло быть и речи. Временный комитет Думы соперничал со старым правительством за верховную власть, хотя Дума в целом медленно осознавала, что произошло. Оно еще не решилось формально признать решительный разрыв между народом и старой властью. Оставались надежды, что старое правительство, наконец, осознает положение и призовет к власти людей, пользующихся доверием народа, и т. д. Но так как события сменяли друг друга с молниеносной быстротой, оставаться в нерешительности стало невозможно и невыносимо.

Всю эту ночь мы спорили и спорили в комнате председателя Думы, и жадно хватались за каждое известие, за каждый свежий слух. В образовании Совета мы увидели важнейшее событие. В скором времени другой орган может объявить себя верховным органом революции. Дольше всего колебался Родзянко. Мы все пытались его переубедить, и в конце концов он попросил дать ему время все обдумать. Это было незадолго до полуночи. После некоторого раздумья Родзянко вернулся во Временный комитет и заявил, что готов остаться председателем комитета при условии, что комитет возьмет на себя функции временного правительства до формирования правительства нового. Так что, когда 28 февраля часы пробили полночь, Россия уже обладала зародышем нового национального государства.

Четвертая Дума заложила основы новой власти в России. Это неоспоримый исторический факт, показывающий силу самой идеи представительного правления. Конечно, для Думы и особенно для страны было бы во сто крат лучше, если бы новая национальная власть родилась накануне днем на торжественном, официальном заседании Думы. Но, к сожалению, у большинства депутатов не хватило (да и нельзя было ожидать) достаточной революционной смелости, чтобы тотчас взять в свои руки ход событий и решительным и обдуманным действием создать единый общероссийский центр народного движения.

В ночь на 28 февраля, после положительного ответа Родзянко, мы составили воззвание к народу, объявляющее об образовании новой временной власти. Мы также делегировали некоторых депутатов комиссарами Думы для руководства всеми министерствами и центральными правительственными учреждениями.

В тот же вечер в комнате № 13 состоялось первое заседание Совета. Конечно, представители рабочих и солдат были выбраны более или менее случайно, так как организовать регулярные выборы в несколько часов было совершенно невозможно. Совет избрал временный исполнительный комитет, председателем которого был Чхеидзе; Скобелев и я были избраны его товарищами. О своем избрании я узнал случайно, ибо не присутствовал на этом заседании Совета и не помню, чтобы хоть минуту заглянул на собрание. На самом деле, даже после моего избрания я редко посещал заседания Совета или его Исполнительного комитета. С первых дней революции мои отношения с вождями Советов были натянутыми. Меня терпеть не могли, так как я вынужден был постоянно бороться против академического, догматического социализма Советов, которые с самого начала пыталась помешать нормальному развитию и здоровым силам Революции. Я говорю здесь об Исполнительном комитете Совета, каким он был в первые недели Революции. В дальнейшем состав и поведение Исполнительного комитета значительно изменились к лучшему.

Но к Советам я вернусь позже. Пока же я просто констатирую факт создания этого второго центра Революции, который вскоре должен был поглотить первый. Я повторяю, что самоубийственное поведение думского большинства, отказавшегося от официального участия Думы в событиях, составивших начало революции, подчинившегося царскому указу о роспуске 27 февраля и превратившего свое заседание в закрытое (как это делалось каждый раз, когда работа Дума прерывалась во время войны) упускала все шансы на сохранение единого центра власти Революции.

Провозгласив себя высшим органом управления, Временный комитет Думы стал издавать приказы и инструкции петроградскому гарнизону. Но по какому праву? Он не мог претендовать на большее право, чем Совет, который вскоре также начал отдавать приказы и инструкции гарнизону. Временный комитет Думы действовал как частная самопровозглашенная революционная организация.

Итак, два центра власти, каждый из которых избирал свой исполком, были созданы в первый же день революции (хотя я сомневаюсь, что у исполкома Совета было много власти), и это разделение в конце концов привело к распаду всех претендентов на власть и анархии большевизма.

В первую ночь Революции город озарился заревом пожаров. Внутри Думы была мертвая тишина и пустота, и можно было немного собраться с мыслями. Мысли наши были заняты главным образом размышлениями о том, к чему приведет конфликт между Думой и еще живой властью царизма. Только накануне Родзянко телеграфировал царю:

Положение серьезное. В столице – анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.

Через день Родзянко перешел на революционные методы и возглавил временный центральный орган революции, а представители «революционной демократии» провозглашали революцию в Совете и публиковали первый призыв к народу бороться за Учредительное собрание. Наш разум не успевал за событиями. Все были сбиты с толку и ошеломлены особой пылающей атмосферой сильного народного волнения. И те, кто, несмотря ни на что, хотел сохранить свой обычный образ мыслей в это необычайное время таинственного революционного творчества, те, кто спешил выстроить в красивых и продуманных конструкциях свои соответствующие политические схемы и системы, чтобы поставить себя над событиями и направить их ход, – эти люди иногда умудрялись выглядеть крайне глупо. Я уже упоминал, как левые мудрецы сформулировали декларацию, призванную противодействовать монархическим тенденциям, которые по всем правилам революционной теории должны быть присущи буржуазному правительству. Но они были не единственными, кто допустил такие просчеты. 27 февраля один из мудрейших членов Прогрессивного блока в думском большинстве на вопрос, какова будет программа нового правительства, ответил быстро и авторитетно: «Конечно, его программа будет программой Прогрессивного блока». Более того, утром 3 марта Милюков провозгласил толпе, собравшейся в залах Таврического дворца:

– Власть перейдет к регенту. Деспот, доведший Россию до полного разорения, либо отречется от престола, либо будет низложен. Власть перейдет к Великому Князю Михаилу Александровичу. Наследником престола будет Алексей.

Его прерывали криками: «Это старая династия» и т. д. Но он продолжал:

– По моему мнению, у нас должна быть парламентская, конституционная монархия. Может быть, другие придерживаются другого мнения, но если мы ударимся в обсуждения этого вопрос сейчас, вместо того чтобы решить его, то в России вспыхнет гражданская война, и она вернется к тому режиму, который только что был повержен.

Но уже к вечеру 27 февраля стало совершенно очевидно, что любая попытка спасти монархию или династию обречена на провал. Монархия должна была быть сметена через два-три часа. Было выдвинуто много непрактичных планов и крайне тяжело было слушать бесконечные обсуждения безжизненных, академических программ. Эти планы были выдвинуты как представителями высших классов, так и революционной демократией. Я изо всех сил старался избегать этих встреч не намеренно, а потому, что такие бесконечные и непрактичные дискуссии всегда были противны моей природе. Политические программы меня тогда мало интересовали. Я был целиком поглощен обширным таинством развитием событий, которое так быстро и так неумолимо влекло нас вперед.

Революция не была продуктом простого человеческого разума. Оно исходило из глубины души и совести Человечества. Действительно, все эти программы и теории были отложены и забыты еще до того, как авторы успели их опробовать, а сами авторы пошли по пути, прямо противоположному тому, который они отстаивали накануне. Но сколько времени, энергии и ума было потрачено в эти месяцы революции на обсуждение академических схем и манифестов и на выработку формулы; чтобы примирить противоположные взгляды! Это было наследие долгих столетий самодержавия, в течение которых русский народ не имел возможности приобрести политическую смекалку и искусство практического управления. Ни левые, ни умеренные, ни правые не имели опыта управления государством. за исключением, пожалуй, бюрократов. Их нельзя упрекнуть в этой нездоровой склонности решать все резолюциями. Они научились хорошо рассуждать, но никогда не могли проверить свои теории на практике. Сколько бумаги было потрачено впустую во время Революции! Было принято много решений, но на следующий день о них забывали даже те, кто их призывал и защищал. Было бы несправедливо приписывать эту несостоятельность одной только революционной демократии, ибо она была свойственна всей русской интеллигенции. Прошла первая ночь Революции, но нам казалось, что прошла вся вечность. Утром 28 февраля военные училища и почти все гвардейские полки со своими офицерами пришли заявить о своей верности революции. Приходили сообщения о том, что к движению присоединяются войска и жители соседних городов. Становилось ясно, что революция приближается к решающей победе. Родзянко получал телеграммы от главнокомандующего и командующих фронтами, которые рассеяли всякое беспокойство за положение армии в действии. Царское Село присоединилось к движению в тот же день, когда Николай II выехал из Ставки в императорскую резиденцию. Среди анархии в Петрограде стали появляться вновь созданные организации. Сопротивление революционерам быстро ослабевало и фактически почти полностью исчезло. Теперь нас интересовало только возможное сопротивление со стороны старого режима в других частях страны. Однако события в Царском Селе заранее обрекли все подобные усилия на провал. Мы слышали, что генерал Иванов начал наступление на Петроград. С какими целями? Какими силами? Какое отношение имело это предприятие к отъезду императора из Ставки? Мы еще не знали.