Глава 2 Систематические обзоры и варианты периодизации отечественной археологии (середина XIX – первая треть XX в.)

Характеристика русской археологической мысли «изнутри», глазами современников, представляет для историка большой интерес. Не меньший интерес представляют все попытки обобщения и оценки пути, уже пройденного археологической наукой. Здесь я постараюсь рассмотреть и кратко охарактеризовать различные варианты периодизации отечественной археологической мысли и попытки создания ее концептуальных характеристик, в разное время появившиеся в литературе. Обзорные исследования такого рода сами по себе являются заметными событиями истории науки. Они фиксируют определенные этапы и уровни осмысления археологических исследований в нашей стране.

Систематические обзоры пути, пройденного отечественной археологией, стали публиковаться лишь с начала 1920-х гг. Впрочем, стоит отметить, что в исторической науке в целом, начало XX в. отмечено небывалым всплеском интереса к методологии исследований (ср.: Корзун, 1989: 61). Многие русские историки обратились тогда к вопросам теории и истории своей области знания (А.С. Лаппо-Данилевский, Р.Ю. Виппер, П.Н. Милюков, Д.М. Петрушевский, Н.И. Кареев, Д.Я. Багалей, В.П. Бузескул и др.). В их трудах история археологических исследований России (или ряд ее аспектов) анализировалась как неотъемлемая часть истории отечественной исторической науки. Но разработки такого рода стали появляться в печати не ранее 1910-х гг. Часть их вообще оставалась неизданной, как минимум, до конца ХХ в. Причиной тому стала радикальная смена парадигм и мировоззренческих установок в отечественной исторической науке рубежа 1920–1930-х гг.; именно она сделала невозможными не только дальнейшую разработку материалов в прежнем ключе, но в значительной мере и публикацию уже сделанного.

Интерес к истории и историографии изучения, собственно, российских «древностей» обнаруживается в литературе, начиная с рубежа 1840–1850-х гг. В ту пору археология лишь обретала свой научный статус на российской почве, еще не до конца обособившись от антикварианизма и коллекционерства. Однако важность систематического обзора трудов в этой области для уяснения и формулировки грядущих задач осознавалась уже тогда.

Обращаясь к периоду более раннему, чем последняя треть XIX в., можно упомянуть, что еще в 1851 г. в ЗОРСА вышло первое «Обозрение русской археологии», принадлежавшее перу И.П. Сахарова (см.: 3.4). Однако в части обзора пути, пройденного к тому времени русской археологией, информативность работы И.П. Сахарова была практически нулевой. Именно крайняя неудовлетворенность его «Обозрением» заставила молодого А.С. Уварова еще в 1853 г. предложить от имени Русского Археологического общества премию в 300 руб. серебром за «Обозрение историческое, библиографическое и критическое литературы русской археологии», на следующих условиях:

1) чтоб оно было написано по-русски;

2) составлено сообразно требованиям науки библиографически и критически;

3) обнимало все известные сочинения, в том числе и небольшие отдельные статьи по русской археологии как на русском, так и на иностранных языках;

4) чтоб оно было представлено в Обществе в годовой срок (Материалы для биографии… 1910: 5).

На призыв не откликнулся никто. В кругах, близких к РАО, в тот период были глубокие знатоки русской старины – такие как И.Е. Забелин, Д.А. Ровинский и т. д. Были специалисты в области классических древностей, как акад. Л.Э. Стефани. Были нумизматы и ориенталисты, подобные П.С. Савельеву, В.Г. Тизенгаузену и др. Были библиографы и археографы. Большинство этих людей имели и практический опыт раскопок разного уровня. Но, во-первых, очень трудно было встретить человека, соединявшего все указанные отделы знания в одном лице. Во-вторых, составление подобного сочинения требовало свободного времени, которым не располагало большинство образованных любителей древностей, обремененных службой. Организационных структур археологии, которые способствовали бы появлению профессионалов, в России начала 1850-х гг. практически не было. А «полупрофессионалы» – деятели, подобные И.П. Сахарову, – явно не были способны «обнять» все известные сочинения по русской археологии, в том числе на иностранных языках. В результате «…как бы в доказательство того, что русская публика не доросла еще до сознательного отношения к истории родной старины, объявленная задача осталась без ответа…» (Там же).

М.П. Погодин (1800–1875)

Следующая попытка восполнить пробел относится уже к рубежу 1860–1870-х гг. В 1869 г. на I Археологическом съезде выступил историк Михаил Петрович Погодин (1800–1875) с огромным докладом «Судьбы археологии в России», чтение которого продолжалось три дня. Исходя из буквального толкования термина: «археология» = «наука о древности», он фактически отождествил «русскую археологию» с древней отечественной историей. Доклад содержал фактологическую подборку материалов по истории изучения как археологических, так и письменных памятников в России, начиная с Петра Великого. «Археология имеет своим предметом, преимущественно, памятники вещественные, но во многих отношениях нельзя отделять от них не только памятники письменные, но и устные, бытовые… – утверждал М.П. Погодин. – Иное слово в языке, собственное имя, иной обряд могут повести часто к важнейшим историческим заключениям. Почему же не причислять их к предметам археологии, <…> они соответствуют именно достижению ее цели, познания древности…» (Погодин, 1871: 2). В своем докладе автор утверждал необходимость общедоступных обзоров и публичных лекций по археологии, устройства провинциальных музеев, составления археологических карт, а также желательности государственных мер в деле сохранения памятников.

Сам Алексей Сергеевич Уваров (1825–1884) тоже не оставлял работы в данном направлении. К сожалению, его наиболее широко задуманный историко-аналитический очерк остался не законченным и увидел свет лишь в 1910 г., в мемориальном трехтомном издании, выпущенном к 25-летию со дня кончины ученого. Имеется в виду его труд «Введение в русскую археологию», содержащий, наряду с теоретической, обширную историографическую часть. Указанная работа (Уваров, 1910а) является прообразом всех позднейших опубликованных «Введений» и «Основ» археологии.

А.С. Уваров (1825–1884)

В этой работе А.С. Уваров, подобно М.П. Погодину, начинает свой обзор с петровского времени, но весь этот материал анализируется им в рамках одной проблемы – объяснить понимание задач и объема археологии на разных этапах ее развития. Указанный очерк совершенно оригинален и содержит много интересных данных, касающихся «предыстории» российской археологии. Определяя XVIII век как период, когда «понятие об археологическом памятнике не было еще вполне разъяснено» (Там же: 271), а остатки старины шли по разряду «редкостей», «курьезов» и пр., А.С. Уваров очень подробно останавливается на деятельности и взглядах В.Н. Татищева. В нем он видит человека, опередившего свой век: «…Собранные им материалы не были оценены даже Академией наук, но все-таки служат любопытным доказательством совершенно нового для России воззрения на науку <…> Он [Татищев] сознает всю пользу обработки науки на Западе и ищет особые приемы для применения такой же обработки к русской истории и к русской географии. Искреннее его сознание в этом отношении ясно высказалось в его словах: Напрасно ищете семян, когда земли, на которые сеять, не приготовлены <…> (курсив мой. – Н.П.)» (Там же: 272).

Особое внимание А.С. Уварова к персоне и деятельности В.Н. Татищева представляется не случайным. «Здесь нет скорби, что семена берутся из чужеземных источников, – поясняет он позицию своего героя, – а видно только опасение, что на нашей необработанной почве они не принесут столько пользы, сколько было бы желательно получить<…> Любопытно видеть, <…> до какой степени он [Татищев. – Н.П.] был образованным человеком для своего времени. <…> В вопросах чистой учености он принадлежит своему времени, но шириной постановки дела и практическим ограничением себя возможными пределами он обязан своей широкой практической деятельности. <…> Во времена Татищева учение на скамье в заведениях, наспех созданных, было далеко недостаточно без <…> наглядного обучения из практики, деятельности, и, в особенности, из практики, почерпнутой в путешествиях <…>» (курсив мой. – Н.П.) (Там же: 272–273).

Несомненно, за всем этим стояло что-то, особенно близкое и понятное А.С. Уварову. Налицо явная перекличка проблем и задач, которые ставил перед собой каждый из них двоих, хотя и с разрывом более чем в 100 лет. Общность проявлялась во многом. Тут и особая – редкая для своего времени – широта кругозора, и ясное понимание важности иностранных методических разработок, которые, однако, пока еще «не принесут столько пользы» на русской почве. Вот, например: насколько применимы к российским древностям глобальные эволюционные схемы, когда на деле там еще требуется «практика путешествий» – первичное обследование огромных просторов? Нет, тут необходимы «особые приемы» работы – движение от знакомого и освоенного к новому, не освоенному. Формулировку этих приемов подсказывает, в первую очередь, сама исследовательская практика. А поставить дело с размахом можно лишь при условии «практического ограничения себя возможными пределами». Российская действительность вечно диктует эти ограничения то в одном, то в другом… Так акценты, расставленные А.С. Уваровым при изложении позиций далекого предшественника, неожиданно бросают свет на проблематику истории науки значительно более позднего времени, а именно 1870 – начала 1880-х гг., когда писалась его «Русская археология». Безусловно, указанная работа была призвана подвести итоги развития отечественной археологической мысли именно этого времени. К сожалению, детально рассмотреть основную проблематику уже современной археологии ученый не успел. А к моменту своего опубликования в 1910 г. его очерк успел сильно устареть.

Я намеренно не затрагиваю в этой главе целый ряд публикаций, носивших не столько историко-обзорный, сколько теоретико-методологический характер. Эти опубликованные и неопубликованные материалы (А.С. Уварова, И.Е. Забелина, Н.П. Кондакова, А.А. Спицына, А.С. Лаппо-Данилевского и др.) имеют исключительную важность для понимания развития археологической мысли в России, но все они являются предметом специального анализа в последующих главах моей книги. Здесь же дается краткая характеристика именно обзорным историографическим работам, намечавшим определенные хронологические и качественные рубежи в процессе исследования отечественных древностей.

Можно констатировать, что после 1870-х гг. и вплоть до начала советской власти из печати выходили лишь частные очерки, подводившие итоги деятельности отдельных организаций, научных предприятий и персоналий, так или иначе связанных с археологией. В их ряду можно назвать работу И.Е. Забелина, посвященную Обществу истории и древностей Российских (1889: III–XXXII) и обширный очерк Н.И. Веселовского по истории Русского Археологического общества (1900). Сюда же примыкают анонимные публикации Д.Н. Анучина о деятельности Московского археологического общества и по итогам первых Археологических съездов ([Анучин], 1890). Немалый интерес представляют очерки Д.Н. Анучина, Н.Н. Ардашева, Н.И. Веселовского и др., посвященные отдельным персоналиям или их научному наследию (напр.: Анучин, 1887; 1906; 1909; 1952; Ардашев, 1909; 1911; Веселовский, 1909 и др.). По большей части, все они могут рассматриваться как свидетельства современников об очень близком для них прошлом или как справочные пособия, содержащие более-менее обширные подборки фактов.

Представления ученых рубежа XIX–XX вв. о различных направлениях и «школах» в археологии можно реконструировать, лишь обратившись к их работам, оставшимся не опубликованными. К числу наиболее информативных в этом плане относятся: а) проспект курса лекций А.С. Лаппо-Данилевского в ПАИ в 1892 г. («История России…»); б) подготовительные материалы А.А. Спицына к лекциям в Санкт-Петербургском университете (1909 г.: «Курс археологии…» и «Введение в археологию…»). По мнению обоих исследователей, различавшемуся лишь в терминологии, указанная область должна подразделяться на три отдельных направления: «классическое», «национальное» и «эволюционное» (или «антропологическое»). Первые два направления еще назывались А.А. Спицыным «старой» и «новой» школой археологических исследований. Все эти данные подробно рассматриваются и анализируются мною ниже в соответствующих разделах. Однако в обоих случаях мы имеем не полноценные обзоры отечественной археологии за определенный период, а лишь их конспективные, черновые наметки.

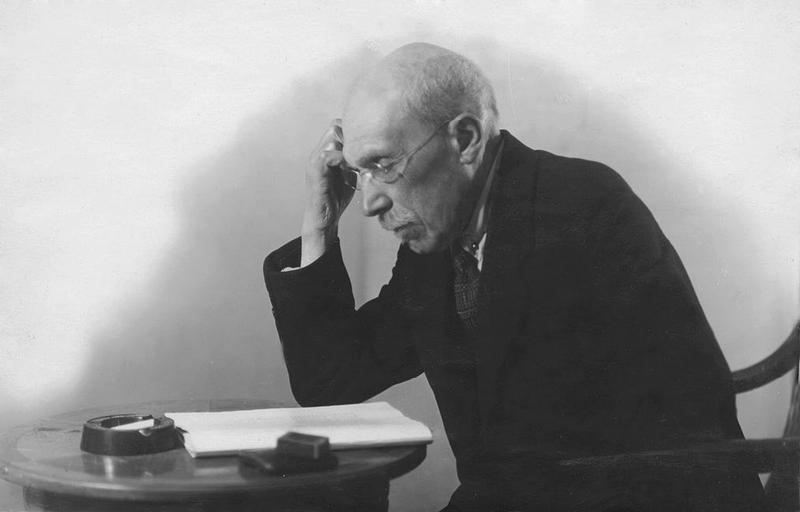

Двухтомное «Введение в археологию» Сергея Александровича Жебелёва (1867–1941) (Жебелёв, 1923а; 1923б) стало первым трудом, включавшим в себя систематическое изложение на русском языке истории археологической науки с позиций гуманитария-антиковеда. Книга выросла на базе лекционного курса, который автор читал на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета до Первой мировой войны. В ней освещается развитие археологии в Евро пе, России и отчасти в Северной Америке.

С.А. Жебелёв (1867–1941)

Необходимо заранее отметить принципиально важный тезис С.А. Жебелёва о методологической разработанности классической археологии, далеко опередившей в этом отношении все другие ее «отделы». «…Вся, сложная теперь, археологическая дисциплина, со всеми ее разветвлениями, выросла …на тех основах, на которых сформировалась археология классическая. Те методы, которые вырабатывались в классической археологии, постепенно были переносимы и усваиваемы прочими отделами археологической науки…» (Жебелёв, 1923а: 7). Принципиальное единство всех «отделов» археологии, включая первобытную, в рамках одной отрасли исторического знания не подлежит для автора никакому сомнению.

Во «Введении» мы находим и первое в русской научной литературе четкое разделение мировой археологии на периоды: художественно-артистический (XV–XVI вв.), антикварный – с XVII в. и собственно научный (с конца XVIII–XIX вв.). Во второй половине XVIII в. обозначилось особое «эстетическое» течение в рамках антикварного периода. Это последнее возродило интерес к древностям в широких кругах европейского общества. В русле указанного течения работал человек, «который вывел антикварную науку из ее тупика», став основоположником уже археологической науки. Человек этот – И.И. Винкельман (1717–1768). Именно ему, по мнению С.А. Жебелёва, принадлежит честь разработки первого «строго научного» метода археологии – метода стилистического анализа. Ему же принадлежит не устаревающая идея связи развития всякого искусства с развитием общества, его породившего (Жебелёв, 1923а: 18–27).

В историческом очерке С.А. Жебелёва мы не найдем четкой периодизации именно отечественной археологии, хотя рассмотрение этой последней занимает там половину первого тома. Изложение ведется по отдельным отраслям или направлениям археологии – классической, византийской, мусульманской, русской, средневековой западноевропейской и т. д. Это делает вдвойне трудным установление общих периодов, ибо развитие указанных областей в России шло весьма неравномерно. Автор воспринимает его как процесс постепенного, поступательного роста научного достояния, сопровождавшегося расширением кругозора специалистов, что в совокупности давало им возможность подниматься на новые уровни обобщений.

Тем не менее С.А. Жебелёв отмечает и кое-какие хронологические рубежи в развитии археологической науки в России. Главным из них, по-видимому, являются для него 1870-е годы. Именно с этого времени «начинается у нас расцвет ученой археологической литературы» – в первую очередь, в области классической, а также византийской и «стоящей в ближайшей связи с ней» русской археологии (Там же: 137). Изучение «вещественных памятников, происходящих с юга России» тормозилось, по мнению автора, недостаточной разработкой связанных с ними вопросов исторической географии и топографии древних поселений Причерноморья. Однако к 1870-м гг. в этом направлении «удалось добиться серьезных и прочных результатов» (Там же: 146–147).

В книге характеризуется целый спектр методов, представляющих собой основу работы археолога. Для автора все они составляют ту область критики источников, в которой он не видит принципиальной разницы между филологическим и археологическим исследованием. По мнению С.А. Жебелёва, как филолог, так и археолог изучают свои памятники с точки зрения внешней формы (куда входит характеристика материала, из которого памятник сделан), содержания и стиля. И тот и другой прибегают к сравнению и аналогиям; и тот, и другой оценивают различные версии памятников. Все это «объемлется общим понятием «исторической критики», этой основной базы всякого исторического изучения» (Там же: 131–132).

Собственно стилистический анализ тоже имеет широкое применение за рамками археологической науки. Однако, как можно понять из текста С.А. Жебелёва, научная зрелость той или иной ее области оценивается им как раз по степени освоенности метода стилистического анализа в работе с вещественными памятниками. В России разработка указанного метода связывается автором с трудами Н.П. Кондакова и его последователей.

Следует сразу оговорить принципиальные отличия указанного метода от того «стилистического анализа», который начал разрабатываться в мировом искусствоведении с начала ХХ в. В переводе на современный язык, метод стилистического анализа Н.П. Кондакова и его учеников строился на выделении комплексов коррелирующих между собой признаков, характерных для определенных хронологических периодов. Это действительно чисто археологический, а не специфически искусствоведческий метод анализа памятников – вещественных и изобразительных. Выделение таких комплексов признаков в XIX – начале XX в. производилось, разумеется, интуитивно, исключительно на основе широкого, углубленного изучения материала (изучения «фактов»!). Начало его широкого применения к древностям – классическим, византийским и русским – падает на конец 1870-х и 1880-е гг.

Начало 1920-х годов – время выхода обзорной работы С.А. Жебелёва – воспринималось им самим как уже совершенно новый период развития отечественной археологии. «Я твердо убежден, – заявлял автор, – что 1 августа 1914 г. проведена была демаркационная линия между прошлым и будущим в жизни культурного человечества <…> Как сложится будущее, гадать бесполезно; людям моего поколения не суждено это будущее узреть и оценить <…> Работа людей моего поколения прошла в прошлом, и мы должны дать отчет в этом прошлом, каждый по своей специальности, как самим себе, так и тем, кто идет и пришел уже нам на смену. Своим отчетом о прошлом мы обязаны, в меру сил и умения, помочь им в их настоящей и будущей работе…» (Жебелёв, 1923а: 6).

«Демаркационная линия» между старым и новым, конечно, определялась для С.А. Жебелёва сломом прежних археологических структур, эмиграцией и смертью многих его сверстников и коллег в период военного коммунизма. Тем не менее, говоря о тех, «кто идет и пришел уже нам на смену», он имел в виду отнюдь не «марксистскую смену» археологов, речь о которой могла бы зайти всерьез лишь лет через пять. «Сменой» представлялись ему, скорее всего, археологи-естествоведы, палеоэтнологи, действительно игравшие ключевую роль в новых археологических структурах первой половины – середины 1920-х гг. (включая ГАИМК, различные комиссии Академии наук, ведущие археолого-этнографические музеи). О причинах и характере этого процесса я буду подробно говорить ниже. Здесь же стоит отметить одно: подчеркивание С.А. Жебелёвым методологического богатства классической археологии в данном контексте должно было иметь одну цель – донести эту мысль до тех, кто был традиционно далек от указанной области, чужд гуманитарной археологии как таковой. В создавшейся ситуации только это могло обеспечить хоть какую-то преемственность исследований.

Следующий опыт обзора отечественной археологии вышел из печати всего через 7 лет после книги С.А. Жебелёва, но принадлежит он уже совершенно иной эпохе. Это монография Владислава Иосифовича Равдоникаса (1894–1976) «За марксистскую историю материальной культуры». В ней автором была поставлена принципиально новая задача: «диалектически снять» «буржуазно-феодальное археологическое наследство <…> отвергая в нем все, противоречащее основам пролетарской идеологии» (Равдоникас, 1930: 6). Соответственно книга посвящена выявлению «классового смысла» всей старой археологической науки, «якобы надклассовой, а на самом деле ультра-буржуазной» (Там же: 9).

В этих целях археологическое наследство Российской империи уверенно классифицировалось с социологической точки зрения. «Феодальная» или «дворянская» археология оказалась представлена в лице графа А.С. Уварова, графини П.С. Уваровой, графа А.А. Бобринского, Н.И. Веселовского и др. В этой «археологии», по мнению автора, присутствовали «любительство и дилетантизм, характерные для дворянского, барского отношения к науке» (Там же: 37–38). «Буржуазная» археология имела представителями И.Е. Забелина, Д.Я. Самоквасова, В.И. Сизова, В.А. Городцова и др. «Мелкобуржуазными» археологами названы Ф.К. Волков, Б.С. Жуков и все благополучно здравствовавшие в 1920-х гг. представители палеоэтнологической школы (Там же: 40, 49).

В.И. Равдоникас (1894–976)

Книга В.И. Равдоникаса не содержит периодизации как таковой. Перечисленный выше «личный состав» отечественных специалистов не оставляет сомнений: все три упомянутых «археологии» существовали в России второй полови-ны XIX–XX вв. одновременно и параллельно. Соответственно, никаких границ между периодами, даже в тенденции, установить невозможно, кроме одной – октября 1917 г., официально положившего конец существованию дворянства.

Непонятен в ряде случаев и самый «личный состав». Почему, например, В.А. Городцов и Ф.К. Волков оказались отнесены к разным «рубрикам»? Почему помещик проф. Д.Я. Самоквасов (о нем: Щавелев, 1993; 2004) включен в одну категорию с малоимущим интеллигентом В.И. Сизовым (о нем: Анучин, 1906)? Вызывающая произвольность социологического построения В.И. Равдоникаса, видимо, ощущалась и им самим. Это инициировало многочисленные «оговорки», призванные как-то сгладить явные несообразности.

Разбросанные по тексту «оговорки» В.И. Равдоникаса бывают весьма красноречивы и представляют для историка науки немалый интерес. Временами они прямо противоречат основному тезису автора, по которому «наиболее яркой чертой, выступающей в прошлом нашей археологии», был «сугубый эмпиризм, безнадежное уклонение от синтеза» (Равдоникас, 1930: 34; см. также: Платонова, 2002б). Так, граф Уваров, несмотря на свою дворянско-феодальную сущность, оказывается вдруг «образованным, вращавшимся в среде буржуазных археологов человеком, далеко не чуждым и подлинных научных интересов» (Там же: 38). Порицая «методологию формального искусствоведения», автор неожиданно признает Н.П. Кондакова «фигурой более сложного порядка, заслуживающей особого пристального изучения» (Там же: 39). М.И. Ростовцев, в трактовке Равдоникаса, – «автор действительно важных археологических обобщений» (Там же: 33). И уж совсем неожиданным выглядит признание автора, что «только сейчас (то есть, в 1920-х гг.! – Н.П.) у нас начинается подлинный расцвет буржуазной методологии» (Там же: 49).

За всеми этими оговорками недвусмысленно просвечивают истинные воззрения автора на отечественную археологию. Но они буквально тонут в цветистых, полных едкого пафоса обличениях ее, как якобы «чисто описательного вещеведения, вещеведения решительно без всякого метода» (Там же: 34). За хлёсткими формулировками просматривается отчётливый социальный заказ: дискредитировать «старую археологию» в целом, обосновать и оправдать её разгром, уже начавшийся в 1928–1929 гг. массовыми «чистками», увольнениями, травлей и арестами ученых (Перченок, 1991; Бонгард-Левин (ред.), 1997; Рорре, 1983: 109–131; Тункина, 1997; 2000 и др.).

Несмотря на очевидную политическую ангажированность, указанной концепции была суждена исключительно долгая жизнь. Послесталинская историография в СССР воспроизвела ее главные тезисы почти без изменений (Монгайт, 1963; Вайнштейн, 1966). «Демократизация и гласность» хрущёвских времён не заходили так далеко, чтобы осуждать политику коммунистической партии как таковую. Разрешалось отмечать лишь отдельные ошибки и «перегибы».

В дальнейшем представление об исключительном «эмпиризме» и методологической беспомощности русской археологии последней трети XIX – первой трети ХХ в. стало азбучным и последовательно внедрялось в умы всё новых поколений. Лишь в 1990–2000-х гг. в литературе было озвучено мнение, что эта концепция, оказавшая столь сильное влияние на мировые представления о русской археологии, являлась не более чем одним из вариантов идеологического мифа, широко распространённого в нашей стране в тоталитарную эпоху (см. в частности: Платонова, 1995; 1997; 2002б).

Разумеется, формулировки вульгарного социологизма, откровенно эпатировавшие научное сообщество начала 1930-х гг., позднее уже не повторялись в археологической литературе. Но вплоть до рубежа 1980–1990-х гг. официально считалось, что собственно теоретическая мысль начала развиваться в отечественной археологии именно в результате экспансии марксизма на рубеже 1920–1930-х годов (Массон, 1969; 1980; Генинг, 1982; Мартынов, 1983; Пряхин, 1981; 1986).

В несколько трансформированном виде та же концепция нашла отражение и в трудах таких далеких от всякого официоза исследователей, как М.А. Миллер на Западе и Л.С. Клейн в России. Книга М.А. Миллера «Археология в СССР», посвященная истории российской/советской археологии первой трети ХХ в., была опубликована в Мюнхене на русском языке в самом начале хрущевской «оттепели» (Миллер, 1954). Автора характеризовала острая критическая направленность по отношению к сталинскому режиму, что, возможно, заставило многих читателей на Западе отнестись к нему с доверием. Во всяком случае, книга быстро была переведена на английский язык и опубликована в США (Miller, 1956). Однако на деле этот объёмистый труд пестрит откровенными несообразностями и фактологическими ошибками.

До своей эмиграции из СССР автор был провинциальным археологом-краеведом. Для того чтобы верно охарактеризовать панораму современной ему археологии, он не обладал ни достаточным кругозором, ни научной подготовкой. В русской археологии до Великого перелома он выделил шесть «направлений»: 1) кладоискательское или дворянское; 2) курганное; 3) формалистическое; 4) вещеведческое; 5) эстетствующее; 6) эмпирическое (Миллер, 1954: 34). Критерии их разделения достаточно произвольны. «Кладоискательское направление» якобы было представлено в России Н.И. Веселовским и Д. Эварницким. Состав «курганного направления» оказался самым пестрым: И.Е. Забелин, Н.Е. Бранденбург, Л.К. Ивановский, те же Н.И. Веселовский и Д. Эварницкий, а вместе с ними – С.И. Руденко и М.П. Грязнов (sic! – Н.П.). Представителем «формалистического направления» назван В.А. Городцов. «Эстетствующее направление» (по мнению автора, «консервативное и бесплодное») имеет своими представителями С.С. Лукьянова, К.Э. Гриневича и М.И. Артамонова (sic! – Н.П.). К «эмпирическому направлению» отнесены А.А. Спицын, С.С. Гамченко и покойный брат автора – известный археолог А.А. Миллер (Там же: 42–45).

Позиции исследователей, объединенных М.А. Миллером в рамках указанных выше «направлений», в действительности очень сильно различались в концептуально-методологическом плане. Различным был и характер их научной подготовки, во многом определявший научные взгляды. Достаточно отметить, что автор книги, видимо, не обнаружил большой разницы между археологом-палеоэтнологом А.А. Миллером, археологом-историком А.А. Спицыным и практиком-раскопщиком С.С. Гамченко. Комплексный подход палеоэтнологов С.И. Руденко и М.П. Грязнова к раскопкам курганов, безусловно, имел мало общего с дилетантскими раскопками Л.К. Ивановского, Д. Эварницкого и т. д. В сущности, в работе М.А. Миллера ощущается очень сильное влияние уже описанных выше вульгарно-социологических построений «советской археологии» первой половины 1930-х гг. Его книга представляет немалый историографический интерес, но именно как рефлексия краеведа старой школы на внедрение марксизма в археологию.

В дальнейшем представление о том, что вплоть до конца 1920-х гг. в русской археологии господствовал «эмпиризм», стало в западной науке общепринятым, благодаря трудам и авторитету Льва Самойловича Клейна (род. 1927), принявшего данную точку зрения (Klejn 1977; Bulkin, Klejn, Lebedev 1982). Этот взгляд на историю советской археологии в дальнейшем нашел свое отражение в небольшой изящной книге «Феномен советской археологии» и ряде других работ (Клейн, 1993; 1995; 1995а и др.). Согласно концепции Л.С. Клейна, первые попытки синтеза, пусть несовершенные, действительно появляются только в работах молодых исследователей-марксистов рубежа 1920–1930-х гг. Предшествующий период лишь подготовил научную базу для будущих обобщений. «Феномен» вскоре вышел в дополненном виде на немецком языке и доныне продолжает оказывать огромное влияние на современную западную историографию. Отражением этих воззрений в зарубежной науке стал, в частности, раздел о русской археологии в обобщающем исследовании Б. Триггера, посвященном истории мировой археологической мысли (Trigger, 1989)[1]. Те же общие положения проскальзывают в трудах П.М. Долуханова (2000).

В сущности, до конца 1980-х гг. лишь один русский историк науки в своих публикациях откровенно «выбивался из общего ряда» как в методическом плане, так и в своих воззрениях на ход развития отечественной археологии. Это Александр Александрович Формозов (1928–2009), в трудах которого уже с 1960-х гг. проводилось представление о том, что для периодизации принципиальное значение имеют положение археологии в системе наук своего времени и характер тех запросов, которые ставит ей общество (то есть функции данной области знания в данном обществе в данный момент) (Формозов, 1961; 1983). Изменение указанных факторов может вызвать определенные изменения ориентации и связей науки, привести ее к движению в совершенно новом направлении.

В самой постановке проблемы, в выборе критериев периодизации у А.А. Формозова явно прослеживается влияние позитивистской исторической традиции. Именно ее родоначальник О. Конт, в частности, указывал, что «истинную историю каждой науки», как и «действительное происхождение всех входящих в нее открытий», можно постичь «только путем прямого и всестороннего изучения истории человечества», то есть, говоря современным языком, исторического контекста развития всякой науки (Конт, 1910: 34). Таким образом, всякое открытие осмысляется именно как социальное явление, а путь развития науки представляет собой череду таких открытий, промежутки между которыми заполняются разного рода событиями социального характера.

Законченный вариант периодизации отечественной археологии, в основу которой был положен характер изменения функций и структур науки, содержится в работах А.А. Формозова 1990-х гг. (1994; 1995). Таким образом, она попала в печать лишь тогда, когда в России произошла смена исходных установок в данной области знания. Но нет сомнений: в основе своей эта трактовка сложилась в более раннее время.

Первая половина XIX в. определена А.А. Формозовым как «романтический период» дворянского дилетантизма. Далее следуют «период создания организаций» (1860–1870-е гг.), «период классификации древностей» России (1880–1917 гг.). Революцию А.А. Формозов считает в полном смысле слова поворотным моментом, ибо тогда последовала ломка всех существовавших археологических структур и кардинальные перемены в стране, изменившие характер запросов к археологии со стороны общества и государства.

Послереволюционный период структурировался ученым уже по иному – социально-политическому – признаку. 1917–1921 гг. – «период революционной разрухи»; 1921–1928 гг. – «передышка» эпохи нэпа; 1929–1933 гг. – «разгром». Далее следует «период восстановления централизации и национальной ориентированности», уходящий за хронологические рамки настоящего исследования.

Тогда же, в середине 1990-х гг., между А.А. Формозовым с Л.С. Клейном разгорелась полемика по вопросу об оценках дореволюционной русской археологии и ранней «советской» археологии, пришедшей ей на смену в начале 1930-х гг. (Формозов, 1995а). Накал страстей почти заслонил от читателя единую основу взглядов обоих исследователей на дореволюционную археологию. Водораздел между ними проходил отнюдь не в области ее принципиальной оценки, а скорее в области эмоционального отношения к ней.

Для А.А. Формозова позитивистская археологическая наука, развивавшаяся в России до 1930 г., несет в себе лучшие традиции отечественной археологии и уже в силу этого представляет высочайшую ценность. При этом он сам готов признать за ней «эмпиризм», логично объясняющийся и оправданный уровнем изученности археологического материала (восточноевропейского и североазиатского) в первой трети ХХ века (Формозов, 1995; 1995а).

Для Л.С. Клейна преобладание «эмпирических» разработок над «теоретическими» уже само по себе свидетельствует об определенной «неполноценности» дореволюционной российской археологии. Впрочем, и он готов извинить этот грех недостатком изученности исходного материала. В своей последней книге «История российской археологии: учения, школы и личности» Л.С. Клейн так подводит итог своего спора с А.А. Формозовым: «Формозов <…> противопоставляет моему изложению более суровые оценки деятельности идеологов ранне-советской археологии и требует уделить большее внимание археологам-эмпирикам, создававшим фактуальную базу российской археологии. Эмоциональное и гневное отношение к участникам разгрома старой русской археологии <…> было естественно сразу же по освобождении от атмосферы террора. Естественно и предпочтение им скромных и работящих эмпириков <…> Я все же остался при своем убеждении, что нужно давать взвешенные оценки всем течениям и группам, а эмпирики при всех заслугах и при всем значении их работы уступали теоретикам в воздействии на формирование направлений, которые создают движение исторической и археологической мысли…» (Клейн, 2010, в печати)[2].

Последнее утверждение стоит прокомментировать. На мой взгляд, теоретические дискуссии и разработки действительно активно способствуют «движению археологической мысли», но лишь при одном условии. Они должны быть связаны системой обратных связей с практикой археологического исследования, причем с позитивной практикой, демонстрирующей плодотворность приложения новых идей к материалу. И вот в этом плане многие отечественные «эмпирики» 1870–1920-х гг. оказались на голову выше адептов вульгарного социологизма рубежа 1920–1930-х гг., считавшихся «теоретиками».

Теоретические воззрения А.С. Уварова, И.С. Полякова, И.Е. Забелина, Н.П. Кондакова, А.А. Спицына, Д.Н. Анучина, Ф.К. Волкова, С.И. Руденко и др. отражали реальное движение археологической мысли в России и немедленно получали воплощение в практике проводимых тогда исследований. Да, специальные теоретические публикации тех лет можно пересчитать по пальцам. Обычно новые идеи в области методологии высказывались по ходу дела – в конкретных работах, посвященных той или иной категории материала, в проспектах лекционных курсов, оставшихся в рукописях, и т. д. О последнем, действительно, можно пожалеть. Но сами идеи упомянутых ученых не становятся от того менее значимыми.

Совершенно обратную картину дает нам статистика выпуска из печати теоретических работ по археологии в эпоху Великого перелома. В первой половине 1930-х гг. число этих работ в СССР резко возрастает – с долей процента до 5 %. Во второй половине 1930-х – вновь падает до 1–5 публикаций в год (Клейн, 1977: 14). Но свидетельствует ли первое о подъеме археологической мысли, а второе – об ее упадке?

На мой взгляд, нет. И пресловутый рост до пяти процентов, и падение вновь до сотых процента были обусловлены только одним – социальным заказом, имевшим весьма отдаленное отношение к науке. За редчайшим исключением (напр.: Кипарисов, 1933), теоретические работы начала 1930-х гг. свидетельствовали лишь о засилье социологической схоластики – бесплодной и разрушительной, с точки зрения современных ей задач археологического исследования СССР. Приложение их к материалу оказывалось невозможным в принципе, если только за «марксистскую теорию» не выдавалось путем ряда чудесных подмен что-нибудь из арсенала старого доброго эволюционизма (как, например, «система Мортилье», ставшая основой «стадиальной схемы» отечественного палеолита).

На мой взгляд, дискуссия между Л.С. Клейном и А.А. Формозовым очень информативна. Она показала, насколько живучими являются представления о теоретической «неразвитости» отечественной археологии в историографической традиции, причем не в одной «официозной» науке, но и в ярко «оппозиционной». Для обоих участников спора – не только выдающихся историографов, но и сверстников, сформировавшихся как ученые в 1950-х гг. – дореволюционные «эмпирики» и поныне остались только эмпириками, а советские «теоретики» – теоретиками. В связи с этим следует отметить, что именно Л.С. Клейном в последние годы был произведен весьма серьезный анализ теоретических позиций Н.П. Кондакова и основанного им направления, названного post factum «комбинационизмом» (Клейн, 2005: 15–16). На мой взгляд, результаты этого анализа находятся в противоречии с привычной квалификацией дореволюционных археологов как чистых «эмпириков». Но приведенная выше цитата говорит сама за себя.

На этом фоне представляет интерес работа Михаила Васильевича Аниковича (род. 1947), подготовленная еще в середине 1980-х гг. (Аникович, 1989). Восстановив по материалам, опубликованным в «Трудах» III Археологического съезда, ход теоретической дискуссии, состоявшейся на этом съезде в 1874 г., М.В. Аникович как бы заново «открыл» для своих современников целый ряд забытых деталей упомянутой методологической дискуссии.

Краткие публикации на эту тему появлялись и раньше (Ганжа, 1982; Жук, 1987а). Однако М.В. Аникович не только проанализировал теоретические воззрения русских археологов на хронологическом срезе 1870-х гг. Он сумел вписать их в общую картину развития методологического поиска дореволюционной отечественной археологии.

Особое внимание было обращено автором на четкую философско-методологическую позицию профессора Киевского университета Св. Владимира П.В. Павлова, предложившего классифицировать исторические науки по характеру источников. Именно этим исследователем впервые было выдвинуто понятие «археологических источников или вещественных памятников», подлежащих исследованию особым «археологическим методом» (Павлов, 1878: XVIII–XIX).

Тогда же, на III Археологическом съезде, четко обозначилась, по мнению М.В. Аниковича, и другая принципиальная позиция («уваровская»), предполагавшая, что предмет археологии неотделим от предмета истории; различия между ними заключаются лишь в археологическом методе исследования (Уваров, 1978: 30). Развитие указанной системы взглядов наблюдается несколькими десятилетиями позднее в формулировках С.А. Жебелёва, для которого теснейшая связь археологии и истории не подлежала сомнению, но археологическими источниками признавались преимущественно вещественные памятники. Здесь уже, в сущности, можно усмотреть тенденцию рассматривать археологию как источниковедческую историческую дисциплину. Но четко эта позиция не обозначена; скорее она вытекает из общих рассуждений С.А. Жебелёва (Аникович, 1989: 14–15).

В дальнейшем, в начале ХХ века, в русской археологии был сформулирован третий подход (городцовский), недвусмысленно определивший упомянутый выше «археологический метод», как метод типологический. В системе взглядов В.А. Городцова археология выступала уже не как историческая, а как «реальная» (естественная) наука, изучающая закономерности возникновения и развития «форм вещественных творений» человека (Городцов, 1923: 5).

Поставив во главу угла эволюцию взглядов российских ученых на цели и задачи археологии, на ее место в системе наук, М.В. Аникович в указанной выше работе выделил два этапа развития русской археологической мысли второй половины XIX – первой трети XX в. Граница между ними проведена им приблизительно по рубежу столетий. Период 1920-х гг. у него органично связан с предшествующим и, таким образом, «вписывается» во второй этап.

На первом этапе доминируют «представления о неразрывной связи археологии и истории, вплоть до слияния <…> Археологическими источниками считаются как вещественные, так и письменные памятники». Важнейшей задачей археологии признается «раскрытие каких-то общественных отношений», правда, «понимаемых крайне узко и односторонне».

На втором этапе «преобладает тенденция к определению предмета археологии через посредство специфики археологических источников. Граница между историей и археологией проводится более резко, вплоть до вынесения археологии за рамки исторических дисциплин <…>» (Там же: 22–23).

Переход от одного этапа к другому не обуславливался, по мнению автора, критическим снятием прежней системы взглядов в результате развития какого-то одного направления. Все очерченные выше подходы продолжали так или иначе существовать и развиваться в науке до конца 1920-х гг. За редчайшим исключением, не делалось даже попыток соотнести их с профессиональными построениями в области философии и методологии истории.

Проанализировав указанные подходы, М.В. Аникович пришел к выводу, что «взгляды русских дореволюционных археологов на место археологии в системе наук достаточно серьезны и интересны» и что каждый из них «своеобразно преломляется и в современных дискуссиях по тому же вопросу» (Аникович, 1989: 24). Отдавая дань прежней традиции, восходящей к В.И. Равдоникасу, он еще отмечал «эмпиризм» русских ученых второй половины XIX – первой трети XX в., чьи «представления об археологии как науке менялись не в результате <…> дискуссии, а как бы сами по себе, под воздействием изменений, происходящих в конкретной работе археологов <…>» (Там же: 22).

В то же время, органичная связь теоретических воззрений с археологической практикой, с реалиями тогдашней науки оборачивалась, в трактовке М.В. Аниковича, не слабой, а сильной стороной дореволюционных теоретических разработок. «В разных, неявно выраженных, неразвитых направлениях определения археологии как науки отразились разные существенные стороны археологического исследования. Именно поэтому между этими направлениями «старой» школы и современными направлениями в определении предмета и объекта археологии <…> можно установить, хотя и с оговорками, но все же достаточно выраженные соответствия… (курсив мой. – Н.П.)» (Там же: 23).

Работа М.В. Аниковича создавалась, в полном смысле слова, «на рубеже времен». Она вышла из-под пера археолога, самостоятельно открывшего для себя теоретическое богатство дореволюционной археологии, но не до конца распростившегося с представлениями об ее «голом эмпиризме», глубоко укорененными в советской науке. Эта статья стала одной из первых, выдвинувших принципиально новый подход к историографическим реалиям. Вместо констатации отсталости дореволюционной науки, автор настойчиво подчеркивал актуальность изучения теоретического наследия «старой школы» для понимания методологических проблем сегодняшнего дня. Избитое обвинение «старой» археологии в том, что она «замыкается на изучении вещей, вещей самих по себе», опровергалось им с фактами в руках (Там же: 15). Преемственность линий развития археологической мысли второй половины XIX – начала XX в. и современной археологии утверждалась на конкретных примерах.

В то же время ряд досадных пробелов в работе служит поучительной иллюстрацией уровня археологической историографии второй половины 1980-х гг. К примеру, сегодня было бы уже немыслимо характеризовать теоретические подходы в русской археологии без упоминания палеоэтнологической школы. Говоря о философско-методологическом обосновании места археологии в системе наук, нельзя было бы пройти мимо разработок А.С. Лаппо-Данилевского по источниковедению вещественных памятников. Но качественный прорыв в историографической области, на порядок углубивший наши знания о прошлом археологической науки, явился завоеванием уже последующих двух десятилетий.

Смена концептуальных платформ в истории отечественной науки сопровождалась на рубеже XX–XXI вв. целыми потоками принципиально новой информации – настоящим «бумом» новых публикаций. Значительная часть их основывалась на неопубликованных архивных данных, наглядно демонстрирующих несостоятельность прежней концепции В.И. Равдоникаса и его преемников, как прямых, так и опосредованных[3]. Назову лишь отдельные работы, имеющие, на мой взгляд, принципиальное значение, с точки зрения разработки новой историографической парадигмы (Бонгард-Левин (ред.), 1997; Васильев, 2001–2002; Лебедев, 1992; Платонова, 2002б; 2004; Тихонов, 1995; 2003; Тишкин (ред.), 2004; Тункина, 2002 и др.).

Кроме того, с 2000-х гг. начинают переиздаваться воспоминания и важнейшие работы дореволюционных археологов, мало или вовсе не известные отечественному читателю (Жебелёв, 2003а; 2003б; 2003в; Кондаков, 2002; Ростовцев, 2003; Руденко, 2003; Уварова, 2005 и др.). Работы эти сопровождаются подробными комментариями (Бастракова, Заковоротная, 2005; Бастракова, Стрижова, 2005; Кызласова, 2002; Платонова, 2003; Тункина, Фролов, 2003а; 2003б; 2003в и др.).

Современные установки археологической историографии утверждают взвешенный подход к фактам истории отечественной науки. Они отвергают априорное представление о слабости и несамостоятельности отечественной археологической мысли дореволюционного и первого послереволюционного периодов, но констатируют ее недостаточную изученность. Соответственно основное внимание исследователей концентрируется на материалах, способных бросить свет на указанную проблему. Полученная новая информация очень обширна, но еще далеко не обобщена и не проанализирована в совокупности[4].

В данной главе я не касаюсь тех историографических трудов, которые не затрагивают совсем (или затрагивают лишь в небольшой степени) тот исторический период, который составляет предмет моего рассмотрения (Генинг, 1982; Мартынов, 1983; Пряхин, 1986; Тункина, 2002). Но необходимо упомянуть целый ряд обобщающих работ, включивших в себя варианты периодизации дореволюционной археологии. Три из них были опубликованы почти одновременно – в самом начале нового этапа историографических исследований (Генинг 1992; Матющенко, 1992; Лебедев, 1992). Кроме того, я не считаю возможным пройти мимо такого заметного явления в отечественной историографии археологии, как две монографии С.А. Васильева по истории отечественного палеолитоведения (Васильев, 2001–2002; 2008). Особого упоминания заслуживает и новая периодизация археологической науки, разработанная А.В. Жуком, хотя пока она известна коллегам лишь по автореферату кандидатской диссертации, защищенной в ОмГУ (Жук, 1995), и серии мелких статей.

В обобщающей работе Владимира Федоровича Генинга (1924–1991) использовано понятие научной революции, трактуемое, как качественный революционный скачок при переходе от одного периода к другому. В момент такого скачка изменяются самые основы науки – пересматриваются ее мировоззренческие основы, объект познания, теории и методы исследования (Генинг, 1992: 4).

Мировая археология, в указанной трактовке, проходит три этапа в своем развитии. Первый представляет собой «археологию древностей» (или «классическое направление») и охватывает конец XVIII в. – 1870-е гг. В этот период археология вещественных древностей еще не выделена из общего комплекса гуманитарного источниковедения, где она существует наряду с археографией, палеографией, изучением фольклора и т. д. Второй этап – так называемая «культурархеология» – продолжается с 1870-х до 1930-х гг. в СССР и до 1960-х гг. на Западе. В это время она представляет собой науку об археологических культурах. Третий этап – «социоархеология» – повсеместно сменяет предыдущий. В СССР это происходит в начале 1930-х, на Западе – лет на 30 позднее. В указанный период археология становится наукой, изучающей древние социальные системы по вещественным остаткам (Там же: 8).

Весь хронологический отрезок, рассматриваемый в моей работе (последняя треть XIX – первая треть XX в.), укладывается, по В.Ф. Генингу, в рамки одного крупного периода – «культурархеологии». Серьезных концептуальных различий внутри него автор не прослеживает. Для него он един.

Легко убедиться, что здесь трактовка понятия «научной революции» заметно отличается от классической трактовки Т. Куна. Куновские «смены парадигм» вовсе не подразумевают полного переворота «мировоззренческих основ, объекта познания, теорий и методов исследования». Можно согласиться с автором, что, в пределах очерченного хронологического периода действительно нельзя проследить столь капитальных «скачков». Однако утверждение его идейного и методологического «единства» с ходу вызывает у читателя множество вопросов.

К примеру, какие «археологические культуры» изучали отечественные авторы 1870–1880-х гг., когда само понятие культуры, применительно к археологии, кристаллизовалось в более-менее отчетливом виде не ранее 1890-х гг., в работах А.А. Спицына и Г. Косинны?

Можно ли объединять воедино научные школы в археологии рубежа XIX–XX вв., развивавшиеся в рамках различных ученых сообществ? Стоя на разных научных платформах (гуманитарной и естествоведческой), они резко различались и по исходным установкам, и по выбору объектов исследования.

Наконец, забегая вперед, можно задать вопрос: правомерно ли определять отечественную археологию 1960–1970-х гг., с ее «бумом выделения археологических культур», как «социоархеологию»? Да и многие ли современные авторы согласятся с тем, что предметом их изучения служат исключительно «социальные системы» древности?

Для меня сейчас важно одно: на критериях, принятых В.Ф. Генингом, практически невозможно построить периодизацию науки. Сама по себе его концепция может по-разному рассматриваться и критиковаться науковедением, но в истории археологии она попросту не работает, ибо не способна уловить и зафиксировать реальное движение археологической мысли в рамках даже такого длительного и богатого событиями временного отрезка, каким явилась в России последняя треть XIX – первая треть XX в.

На первый взгляд, периоды, выделяемые в книге Владимира Ивановича Матющенко (1928–2005), посвященной истории археологических исследований в Сибири, так же обширны и лишены внутренних различий, как периоды В.Ф. Генинга. В частности, рассматриваемый мною хронологический отрезок (последняя треть XIX – первая треть ХХ в.) квалифицирован им, в целом, как «период определения основных направлений в сибирской археологии» (Матющенко, 1992: 27). Правда, при внимательном чтении выясняется: в рамках указанного периода все же выделяется временной отрезок с 1920 по 1936 год, воспринимаемый самим автором, как нечто особое. Он назван «периодом разработки культурно-хронологических схем» для разных регионов Сибири, когда в свет вышло очень много работ, «успешно претендующих на глубокое осмысление памятников как исторического источника» (Там же).

Вместе с тем исследователь приходит к выводу, что в первые 15–17 лет после революции в Сибири «не произошло каких-то качественных изменений характера исследований с новой методологической ориентацией». 1920 – начало 1930-х гг. представляют собой «логическое завершение» развития прежней, дореволюционной археологии.

Учитывая региональный характер историографического исследования В.И. Матющенко, я склонна признать его правоту в данном вопросе. Действительно, имеется целая серия документальных свидетельств, указывающих, что в Сибири археологические исследования 1920-х годов представляли собой органичное развитие традиций, заложенных в более раннее время. Более того, мне представляется, что можно (хотя и с оговорками) согласиться с тезисом автора о едином характере всего «периода определения основных направлений в сибирской археологии».

Характер археологического изучения Сибири, начиная с 1860–1870-х гг., демонстрирует отчетливое доминирование естествоведческого (палеоэтнологического) подхода к памятникам при сравнительно малом удельном весе гуманитарного подхода. Последнее было вызвано конкретной исторической ситуацией, обусловившей: а) ведущую роль демократического и революционного элемента в рядах первых исследователей Сибири; б) более значительную роль местных ученых обществ и музеев в исследовательском процессе, чем это имело место в европейской части страны.