Часть первая Белый тигр

Глава I

Буря у экватора. – Перекличка каторжников. – Излишнее рвение. – К оружию! – Побег. – Голод – не тетка. – Охотники на людей. – Не все каторжники одинаковы. – Собаки каторги и свободные псы. – Ночь в девственном лесу. – Добыча и тень. – Тигр пятнистый и тигр белый. – Неудачный выстрел, но превосходный сабельный удар. – Месть благородного сердца. – Прощение. – Свободен!..

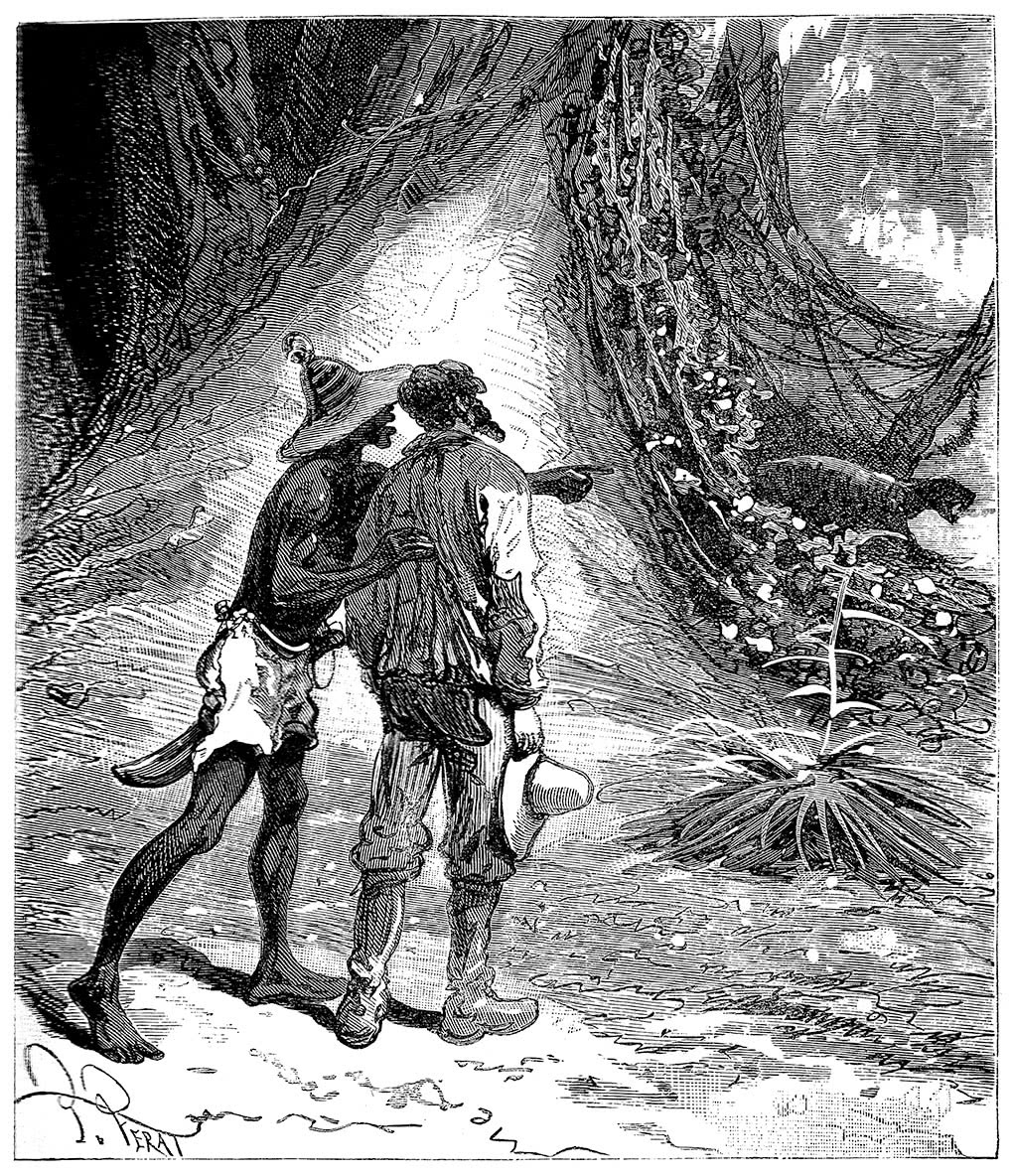

Исполинские деревья экваториального леса гнулись под порывами ураганного ветра. Яростно громыхал гром. Его раскаты, то приглушенные, то резкие, краткие и длительные, сухие и трескучие, порой причудливые, но всегда жуткие, сливались в единую и бесконечную грохочущую симфонию.

С севера на юг и с востока на запад, на сколько хватало глаз, над верхушками деревьев протянулась громадная черная туча, окаймленная зловещей красноватой полосой. Словно из кратера перевернутого вулкана, из нее сыпались ослепительные молнии всех цветов и форм, сплетаясь в колоссальный фейерверк.

Тяжелые испарения, поднятые беспощадным солнцем со дна бесконечных болот и из глубин непролазных чащоб, превращались в настоящие смерчи. То, что в Европе называют струями дождя, здесь напоминало сплошные потоки расплавленного металла, с мелькающими сквозь них проблесками молний.

Листья летели наземь, словно сносимые лавиной градин или, еще точнее, под натиском струй из миллионов брандспойтов.

Время от времени огромное акажу, гордость девственного леса, валилось на землю как подкошенное; зеленый эбен высотой больше сорока метров и прочный, как рельс, раскачивался из стороны в сторону подобно тростинке; столетний гвианский кедр толщиной в четыре обхвата разлетался в щепки, будто сосновое полено. Другие деревья – симаруба, боко, анжелик, – чьи верхушки касались туч, пали первыми.

Эти гиганты, намертво связанные друг с другом сетью лиан и густо оплетенные цветущими орхидеями, бромелиевыми и ароидными, сначала дрожали, а затем обрушивались все разом, словно от одного удара. Тысячи красных лепестков, похожие на брызги крови, пролитой поверженными лесными великанами, усеивали траву.

Смолкли обезумевшие от страха лесные животные и птицы. Был слышен лишь оглушительный рев урагана, достигавший временами невероятной мощи.

Эта грозная симфония природы, сочиненная демоном бурь и исполняемая хором титанов, бушевала над необъятной долиной Марони – большой реки во Французской Гвиане.

Ночь наступила мгновенно, с особенной стремительностью, обычной для экваториальных областей, где не бывает ни сумерек, ни утренней зари.

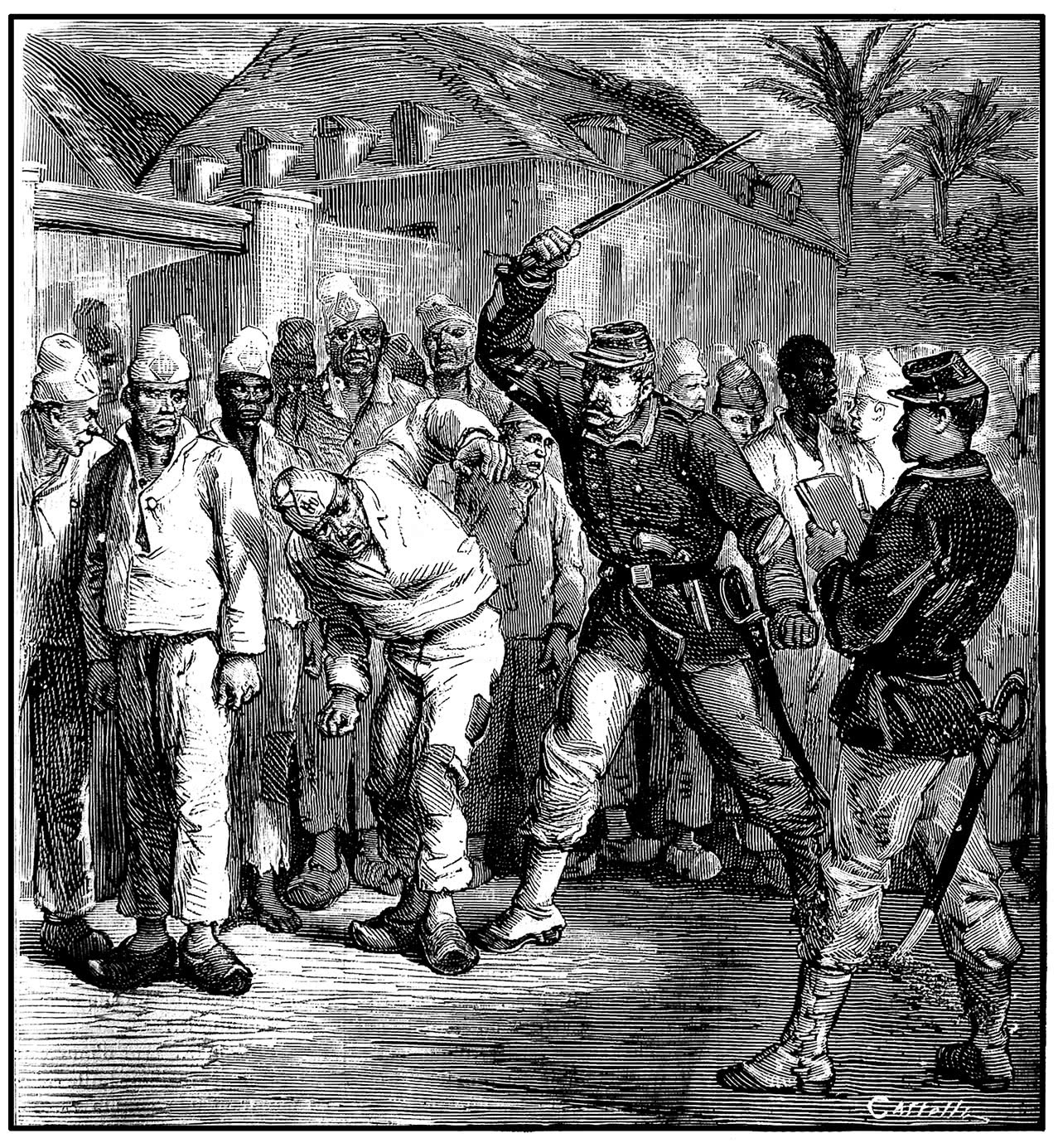

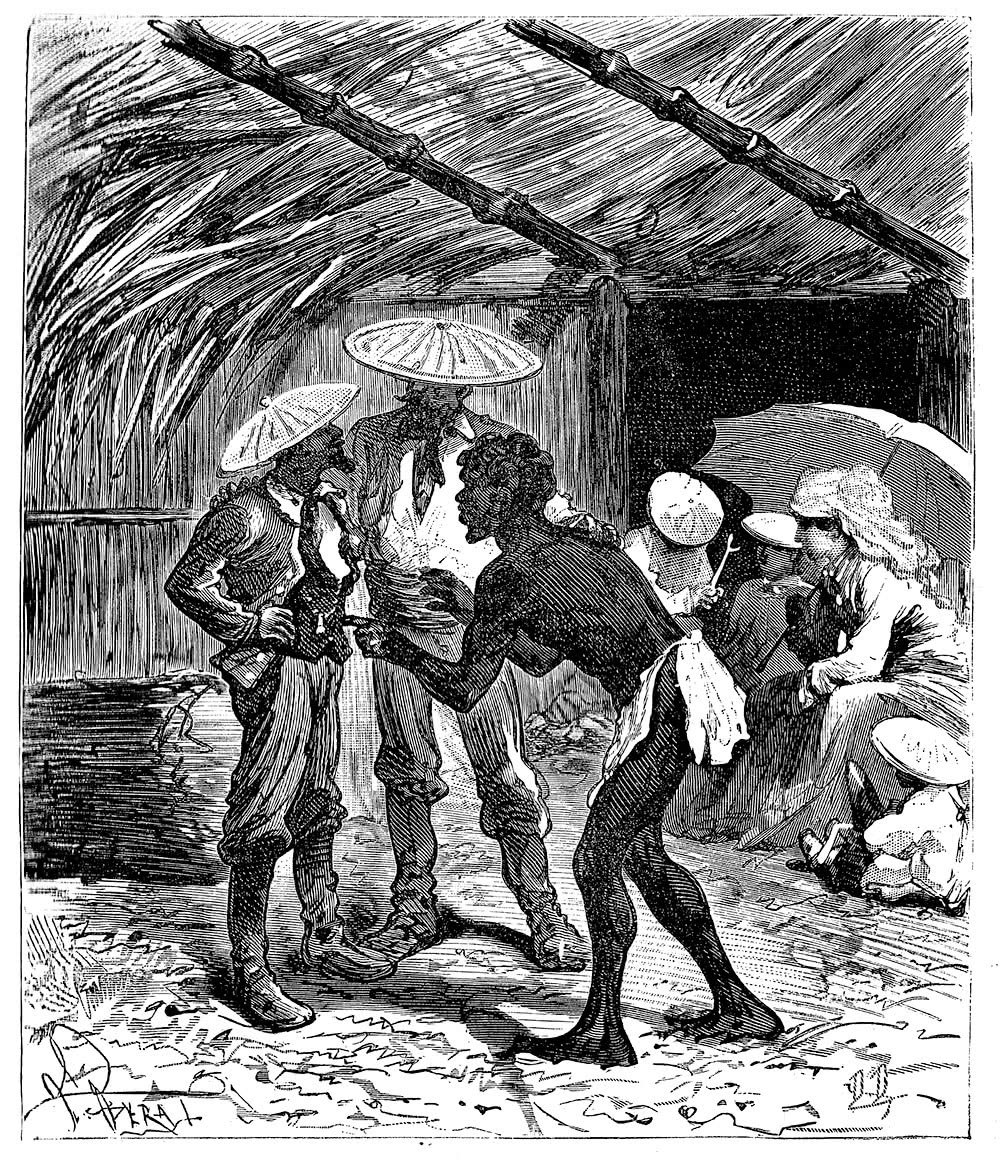

И тот, кто еще не привык к этим грозным буйствам тропической природы, был бы весьма удивлен при виде сотни мужчин всех возрастов и разных национальностей, которые выстроились в четыре шеренги под большим навесом, молчаливые, бесстрастные, со шляпами в руках.

Крыша навеса из листьев пальмы ваи грозила ежеминутно сорваться и улететь прочь. Столбы из дерева гриньон шатались от порывов ветра; четыре фонаря, висящие по углам, были готовы погаснуть в любую секунду.

Но лица людей – арабов, индейцев, негров, европейцев – несли на себе печать мрачного безразличия.

Все были босиком, одеты в штаны и блузы из грубой серой ткани. На спинах – большие черные буквы И. и К.[1], разделенные якорем.

Между рядами каторжников медленно прохаживался мужчина среднего роста с невероятно широкими плечами и грубым лицом, разделенным надвое пышными каштановыми усами с длинными нафабренными кончиками. Взгляд его серо-голубых глаз ни на чем не задерживался, но ничего не упускал из виду, придавая лицу незнакомца особое выражение хитрости и двоедушия, вызывающее смутную тревогу у всякого, кто с ним сталкивался.

Отложной ворот и обшлага его темно-синего форменного сюртука были обшиты серебряными галунами. На портупее висела короткая сабля, бившая его по икрам, за поясом – седельный пистолет. В руке мужчина сжимал крепкую дубинку, время от времени с довольным видом проделывая ею нечто вроде фехтовального мулине, и точность жестов выдавала в нем искушенного мастера боя на палках.

Щеголяя козырьком кепи из той же ткани, что и мундир, он пристально озирал с головы до пят каждого из тех, кто стоял в шеренгах и отзывался, услышав свое имя.

Перекличку проводил человек, стоявший перед первой шеренгой, одетый в такую же униформу, но совершенно непохожий на своего коллегу.

Он был высок и худ, но хорошо сложен, с приятным лицом. Важная деталь: у него не было дубинки. Вместо нее он держал в руках маленький блокнот, где были записаны имена.

Он выкрикивал их во весь голос, часто делая паузы, так оглушителен был вой урагана.

– Абдалла!

– Здесь!

– Минграссами!

– Здесь!.. – хрипло ответил индус, дрожавший всем телом, несмотря на удушающую жару.

– О, еще один затрясся как припадочный! – пробурчал мужчина с нафабренными усами. – Симулирует лихорадку. Погоди немного, красавчик… Моя дубинка заставит тебя сплясать тарантеллу!

– Симонен!

– Здесь! – отозвался слабым голосом европеец с бледным лицом и впалыми щеками, едва стоявший на ногах.

– Громче надо отвечать, скотина!

На плечо бедняги с глухим звуком обрушилась дубинка. Согнувшись, он испустил крик боли.

– Ну вот!.. Я знал, что верну ему голос. Ишь орет, как красная обезьяна.

– Ромулюс!

– Здесь! – гаркнул оглушительным голосом громадного роста негр, показав два ряда зубов, которым позавидовал бы даже крокодил.

– Робен!..

Нет ответа.

– Робен! – повторил тот, кто вел перекличку.

– Да отвечай же, мерзавец! – заорал обладатель дубинки.

Ни звука. Только чуть слышный шепот пробежал по рядам каторжников.

– Молчать!.. Собачье отродье… Первому, кто сдвинется с места или вякнет хоть слово, я всажу пулю в рожу, – закончил он, выхватив пистолет.

На несколько секунд наступила тишина, раскаты грома тоже затихли.

И вдруг раздались отдаленные крики:

– К оружию!.. К оружию!

Прогремел выстрел.

– Тысяча чертей и чертова бабушка! Вот это переплет! Робен, конечно, сбежал, а ведь он политический. Провалиться мне на этом месте, если я не получу за это три месяца гауптвахты.

«Сосланного» Робена пришлось отметить как отсутствующего, и перекличка закончилась без дальнейших проволочек.

Мы использовали термин «сосланный», а не «высланный»; первым обозначают людей, осужденных по политическим делам, второй предназначен для тех, кто совершил уголовные преступления. Вот, собственно, единственная и чисто номинальная разница между этими людьми, установленная теми, кто отправил их в этот ад, и принятая среди тех, кто их охраняет. Все остальное было совершенно одинаковым: каторжный труд, пища, одежда и условия содержания. И сосланные, и высланные, смешавшиеся в жуткой тесноте, всего получали поровну, вплоть до щедрых ударов дубинки надзирателя Бенуа, имя которого, как мы уже убедились, ни в коей мере не соответствовало его нраву.

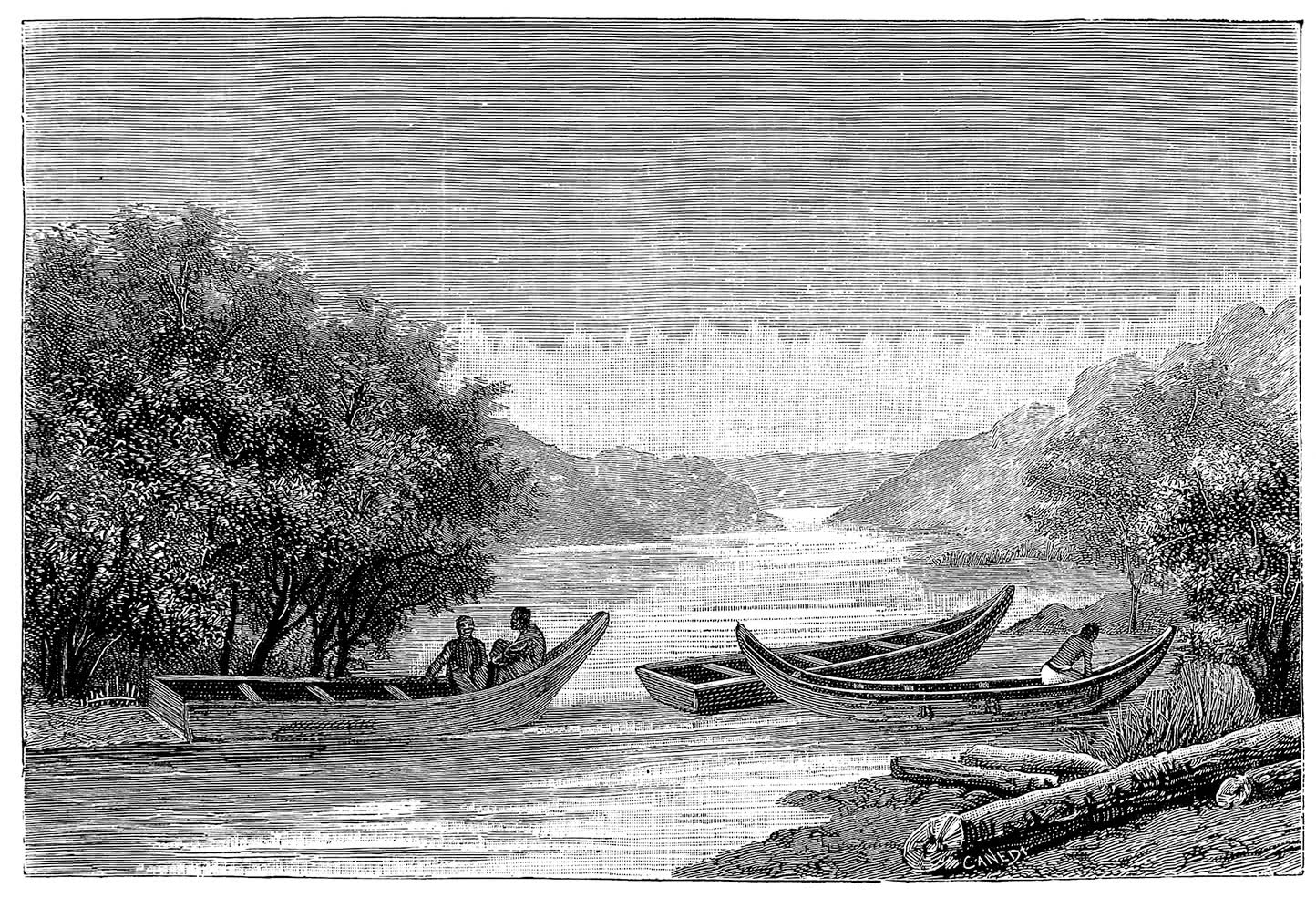

Как уже было сказано, мы находимся во Французской Гвиане, на правом берегу реки Марони, отделяющей наши владения от Гвианы Голландской.

Исправительная колония, где прямо сейчас, в феврале 185… года, разворачивается пролог драмы, которая будет происходить у нас на глазах, называется Сен-Лоран. Это совсем новое учреждение, филиал кайеннской колонии. Каторжников здесь пока немного, человек пятьсот, не больше. Местность очень нездоровая, свирепствует болотная лихорадка, работа по расчистке леса невыносимо изнурительна.

Надзиратель Бенуа – так теперь называется должность прежних надсмотрщиков европейских каторг – сопровождал вверенный ему отряд в барак. Ретивый тюремщик сник – ни дать ни взять лис, угодивший в западню. Дубинка больше не выписывала вензеля в его мощной руке. Вымокшие под ливнем усы печально повисли, а козырек фуражки уже не торчал под молодцеватым наклоном в сорок пять градусов.

Дело в том, что беглец был «политический», а значит, человек очень умный, энергичный и способный на поступок. Побег такого заключенного мог стать катастрофой для стража, коему государство его доверило. Если бы это был обычный убийца или простой фальшивомонетчик, Бенуа думал бы о нем не больше, чем о глотке тростниковой водки.

Зато каторжники были почти счастливы из-за происшествия, что так обескуражило их охранника. Они едва могли скрыть свою радость, невольно отражавшуюся во взглядах, – единственную, впрочем, возможность хоть как-то протестовать против жестоких выпадов чересчур ревностного служаки.

Люди наконец вытянулись в своих гамаках, подвешенных на двух балках, и скоро заснули тем глубоким и крепким сном, которому, при отсутствии чистой совести, способствует изнурительный каторжный труд.

Бенуа же, еще более растерянный, не обращая ни малейшего внимания на проливной дождь и раскаты грома, отправился доложить о перекличке коменданту исправительной колонии.

Тот, разумеется, уже был оповещен о происшествии ружейным выстрелом и криками часового и спокойно предпринимал меры, которые считал необходимыми для начала розыска.

Не то чтобы он надеялся найти беглеца, но таковы были правила. Комендант скорее рассчитывал на голод, этого беспощадного врага каждого одинокого человека в бесконечном тропическом лесу. В самом деле, побеги случались довольно часто, но голод неизменно приводил назад всех, кого увлекла безумная надежда обрести свободу.

И можно сказать, здорово повезло тем, кто помучился лишь от корчей желудка, сумев избежать зубов рептилий, когтей хищников и смертельных укусов ядовитых насекомых.

Впрочем, когда начальник узнал имя беглеца, чья энергия и сила воли были ему хорошо известны, его уверенность значительно поколебалась.

– Он не вернется, – пробормотал комендант. – Это человек конченый.

– Господин комендант, – обратился к нему Бенуа, надеясь, что немного усердия сможет избавить его от справедливого наказания, – я доставлю его вам живым или мертвым… Доверьте это дело мне. От меня он не уйдет.

– Мертвым – это уже слишком… Вам ясно? – сухо оборвал его комендант, человек вполне справедливый, жесткий, но все же умеющий сочетать ужасные обязанности с некоторой гуманностью. – Я уже не раз был вынужден обуздывать ваши зверства. Самоуправство у нас категорически запрещено… вы знаете, что я имею в виду. Предупреждаю вас в последний раз. Итак, постарайтесь вернуть беглеца, если желаете избежать дисциплинарной комиссии, отделавшись неделей ареста, которая ждет вас по возвращении. Ступайте!

Надзиратель резко козырнул и вышел, изрыгая по дороге потоки ругательств, от которых и без того багровое небо, казалось, покраснело еще сильнее.

– О да, я приведу эту сволочь! Ну и дурак же я был: «живым или мертвым»!.. Живым, конечно же, он нужен мне живым! Пуля в бочину – это слишком легкая смерть для такого паскуды. Нет уж, я хочу еще не раз и не два пройтись дубинкой по его спине… И клянусь дьяволом, от нее-то он и издохнет! Но вперед, в путь!

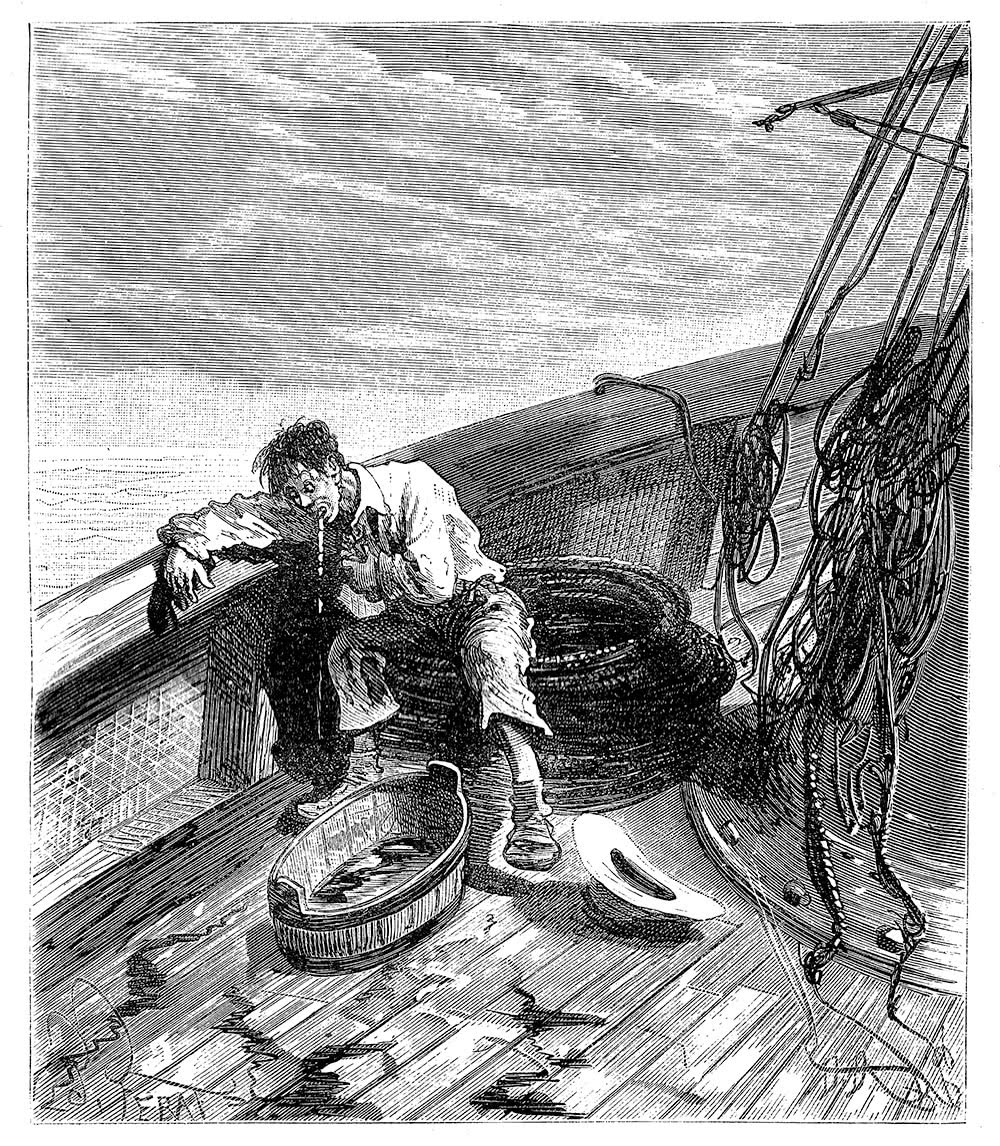

Он вернулся в хижину, где вместе с ним жили еще несколько надзирателей, собрал в ранец кое-какую провизию, взял компас, вооружился мачете, перекинул через плечо охотничье ружье и приготовился выступить.

Только что пробило семь часов вечера. Бегство Робена было обнаружено три четверти часа назад.

Бенуа был старшим надзирателем, начальником смены. Он решил взять с собой еще троих подчиненных, которые беспрекословно собрались в дорогу.

– Послушай, Бенуа, – сказал один из тех, кто оставался, тот самый, что проводил вместе с ним перекличку, – ты же не собираешься выходить прямо сейчас и в такую погоду. Дождись хотя бы, пока закончится ураган. Робен не мог уйти далеко, а завтра…

– Я буду делать так, как считаю нужным! Я здесь командую и не спрашиваю твоего мнения, – грубо оборвал его тот. – Кроме того, этот мерзавец постарается переплыть Марони, чтобы укрыться у индейцев из племени араваков или галиби. Он пойдет вдоль берега. Я хочу схватить его до того, как он успеет построить плот. Черт подери! Я разгадал его план. Он так же глуп, как и все остальные. К тому же позавчера я видел нескольких грязных краснокожих, которые рыскали возле северной засеки… Так что, голубчики, вас ждет сюрприз! Что скажешь, Фаго, покажем им, почем фунт лиха?

Услышав свое имя, Фаго, пес породы барбет весьма злобного вида, со взъерошенной шерстью, короткими крепкими лапами и умным взглядом, вылез, потягиваясь, из-под грубо оструганного стола.

«Фаго» на тюремном жаргоне означает «каторжник». Бенуа решил, что будет остроумно дать такую кличку собаке, которая, ежедневно находясь среди ссыльных, вполне разделяла ненависть к ним своего хозяина.

Существует довольно оригинальный, но, впрочем, легко объяснимый феномен: псы, принадлежащие каторжанам, просто ненавидят своих собратьев, которыми владеют свободные люди, и всегда готовы встретить их особенно злобным лаем – так уж их воспитали хозяева. Сравните их с умнейшими индейскими собаками, с ушами торчком, тонкими длинными мордами, живым взглядом и безошибочным нюхом, способным отличить по запаху свободного белого или черного человека.

Подобным же образом собаки стражников способны обнаружить каторжника на невероятной дистанции и выдать его местоположение своим хозяевам оглушительно визгливым лаем.

Более того, когда эти животные, принадлежащие к одному роду, встречаются, им не требуется много времени, чтобы разобраться, кто есть кто. Без малейших прелюдий, обычных для представителей семейства псовых, они бросаются друг на друга, точнее, свободный пес яростно атакует противника, едва его завидев. Последний, с поджатым хвостом пробирающийся в зарослях и опасливо крадущийся между хижинами, подражая повадкам своего хозяина, оборачивается, начинается ужасная драка, и не всегда напавший выходит из нее победителем.

Бенуа прослужил в Гвиане довольно долго, неплохо знал здешние края и стал отличным следопытом. С помощью своего четвероногого спутника он мог бы соперничать с лучшими растреадорами Ла-Платы.

Надзиратель привел Фаго в барак, снял с крючьев гамак беглеца и дал собаке как следует обнюхать его, прищелкивая при этом языком, как это принято у охотников:

– Ищи, Фаго! Ищи… Давай, песик, ко мне!..

Пес обнюхал ткань, глубоко вдохнул воздух, завилял хвостом и тявкнул, будто говоря: «Я все понял, хозяин!», а затем бросился наружу.

– Мерзкая погода, как раз для побега, – пробурчал один из охранников, промокший до нитки под проливным дождем, не успев пройти и десяти метров, – черта с два мы сможем найти этого поганца.

– Точно, – добавил другой, – того и гляди наступишь на проклятого гража или завязнешь в зыбучей саванне.

– В такую бурю даже его пес ничего не учует, – сказал третий. – Дождь давно уже смыл все следы и запах вместе с ними. Удачно Робен выбрал время, лучше не придумаешь.

– Эй, вы там, а ну вперед! Слышите? Мы тут не в игрушки играем. Минут через двадцать ураган стихнет, покажется луна и все будет видно как днем. Пойдем вдоль берега Марони, авось нам повезет.

Четверо мужчин с собакой впереди, выстроившись вереницей как индейцы, бесшумно двинулись по едва заметной тропинке среди зарослей, ведущей к речному берегу.

Охота на человека началась.

Пока каторжники строились на перекличку, часовой на посту у лагерных построек явственно разглядел при вспышке молнии, что один из них покинул строй и бросился бежать со всех ног.

Ошибиться было невозможно. На беглеце была темная арестантская роба. Солдат не колебался ни секунды, тем более что требования инструкции были совершенно категоричны. Он мгновенно прицелился и выстрелил, даже не подав команду «Стой! Кто идет?».

Но, несмотря на беспрерывные сполохи молний, при которых хорошо было видно фигуру беглеца, часовой самым естественным образом промахнулся.

Каторжник услышал свист пули, наддал и скрылся в зарослях. Он исчез из виду в тот самый момент, когда охрану лагеря подняли по тревоге.

Не обращая ни малейшего внимания на дождь, ветер и молнии, он углубился в чащу с уверенностью человека, знакомого здесь с каждой кочкой. Благодаря вспышкам молний он отлично ориентировался и взял влево, оставив колонию за спиной, а реку, таким образом, справа.

Беглец следовал по едва заметной тропинке, обнаруженной им прежде в густых зарослях. После получаса быстрой ходьбы он очутился на обширной вырубке, усеянной стволами деревьев, сваленных человеком и уже частично распиленных.

Это была одна из лесоразработок, где трудились каторжники. В нескольких шагах от расчищенного пространства торчал громадный пень, примерно метр высотой, оставленный, по обыкновению, гвианскими первопроходцами.

Беглец остановился у пня и принялся что-то на ощупь искать у его подножия. Гроза заканчивалась, молнии вспыхивали все реже, и каторжник уже не мог разглядеть нужную ему примету.

– Это, должно быть, здесь, – тихо произнес он, подняв с земли обломанную ветку в виде рогатины, будто бы брошенную здесь ненароком, и принялся быстро ковырять землю у подножия пня. Земля была податливой, рыхлой, словно ее недавно копали. Концы рогатины, твердые как железо, вскоре наткнулись на какой-то предмет, издавший металлический звук.

Незнакомец без усилий вытащил из ямы жестяной короб, вроде тех, в каких хранят корабельные сухари, примерно сорока сантиметров в длину, ширину и высоту.

Короб несколько раз опоясывала длинная гибкая лиана, с одной стороны из нее же были устроены петли, похожие на лямки армейского ранца. Человек продел в них руки, взвалил короб на спину, вынул из тайника мачете с коротким, слегка изогнутым клинком и деревянной рукоятью, обмотанной латунной проволокой, взял в левую руку рогатину и, опустившись на землю, прислонился на несколько минут к огромному пню.

Но вот его высокая фигура гордо выпрямилась.

– Наконец я свободен, – сказал он. – Свободен, как дикие звери, среди которых мне предстоит отныне жить. Мне, как и им, принадлежит теперь этот бескрайний лес с его безлюдными чащобами! Пусть меня задушит удав, разорвет тигр, сожжет солнце, сгложет лихорадка или убьет голод. Лучше такая смерть, чем жизнь на каторге. Ад и здесь, и там, но тут, по крайней мере, я умру свободным человеком! И пусть только попробуют отнять у меня этот клочок свободы! – закончил он с неописуемой силой неукротимой энергии.

Старший надзиратель не ошибся в своих предсказаниях относительно грозы. Буйство экваториальной природы чудовищно, но кратковременно. Не прошло и получаса, как тучи рассеялись. Луна медленно выплыла из-за темной завесы прибрежных кустарников, засияв неизвестным в европейских широтах блеском, отразившимся в еще неспокойных водах реки и каплях дождя на листьях деревьев. То здесь, то там нежнейшие голубоватые лучи лунного света проникали сквозь густой свод листвы, скользя меж гигантских стволов, вздымающихся из непролазной мешанины цветов и листьев подобно бесконечной колоннаде собора.

Беглец не был глух к красоте умиротворенной природы, но время было не на его стороне. Чтобы завершить задуманное, ему следовало бежать как можно быстрее, оторвавшись от преследователей на безопасное расстояние.

Он резко вывел себя из состояния молчаливого созерцания, последовавшего за его страстным монологом, выбрал новое направление и пустился в путь.

С тех пор как Робен стал заключенным каторги на Марони, он видел немало побегов. И ни один из них не удался. Те, кто попытался сбежать, либо были пойманы стражниками, либо выданы голландскими властями, либо погибли от голода. Некоторые, предпочтя каторжный режим столь страшной развязке своей рискованной затеи, возвращались сами, изнемогая от непомерных лишений, и снова становились пленниками.

Они отлично знали, что военный трибунал добавит им за побег от двух до пяти лет в двойных кандалах, но что за печаль! Они все же возвращались, так велика у человека жажда жизни, сколь бы убогой эта жизнь ни была.

Не таков был наш герой. Несколько лет назад он уже поставил на кон свою жизнь, без колебаний посвятив ее торжеству идеи; смерть не страшила его. Он будет тщательно избегать встречи с голландцами. Это просто – ему всего лишь надо оставаться на правом берегу реки. Ему плевать на голод. Атлетическое сложение и неукротимая энергия позволят ему продержаться довольно долго. А если он все же не выдержит… Что ж, он будет не первым, чей скелет, обглоданный муравьями-листорезами до гладкости анатомического пособия, найдут в здешней глуши.

Но впрочем, он не собирался умирать. Нет, он был мужем и отцом, этот храбрец, не сломленный тяжелейшим каторжным трудом, не укрощенный невзгодами и не склонивший головы ни перед одним тюремщиком.

Он хотел жить ради своих близких. А когда человек подобной закалки говорит: «Я хочу!», это значит – он может.

Оставалась возможность тщательно организованной погони. В ней, несомненно, примут участие самые ловкие следопыты колонии, которые ни за что не упустят возможность продемонстрировать все свои способности.

Ну что же, пусть так! Раз теперь он стал дичью, ему придется сбить охотников со следа. Прежде всего следовало, если получится, направить их поиски в другую сторону.

– Они идут за мной по пятам, – сказал он сам себе. – Конечно же, они решили, что я собираюсь добраться до голландских владений. Не станем их в этом разубеждать, напротив, поддержим в них эту иллюзию. Для этого придется построить плот.

С этими словами он развернулся на девяносто градусов и без промедления направился к реке, шум которой доносился до него с правой стороны.

– Отлично, это грохот перекатов на Синих Камнях, в километре от них вверх по течению я найду все, что мне нужно.

Двигаясь бесшумно, как краснокожий на тропе войны или во время охоты, он пошел прямо к берегу, до которого было не больше трех четвертей часа ходьбы.

Осуществление подобного плана требовало невероятной ловкости и смелости. Робен знал, что его преследуют. Он также понимал, что погоня пойдет по Марони, либо вниз, либо вверх по течению от Сен-Лорана. Одно из двух: охотники либо уже миновали то место, где он собирался построить плот, либо еще не добрались до него. В первом случае беспокоиться было не о чем, во втором – он сумеет затаиться в прибрежных зарослях и ускользнуть от самого пристального взгляда врага. Что касается более или менее продолжительного пребывания в воде в компании пресноводных акул, пираний, электрических угрей и скатов-хвостоколов, он даже не думал о таких пустяках, дело привычное.

Беглец не мог знать заранее, какое из двух предположений окажется верным. Но поскольку он не видел и не слышал ничего подозрительного, то без промедления приступил к делу. Отыскать пару длинных тонких стволов трубного дерева, блестящих и гладких, словно серебряные брусья, и свалить их парой ударов мачете было для него делом одной минуты.

Затем он решительно зашел в воду по грудь и оказался в густых зарослях водяного растения из семейства ароидных, называемого здесь «мукумуку» и в изобилии произрастающего по берегам Марони. Эти стебли с красивыми зелеными соцветиями очень легки, срезаются как бузина, но при этом обладают достаточной прочностью. Робен выбрал три десятка подходящих побегов длиной более двух метров каждый, бесшумно их срезал, укоротил верхушки, стараясь не обжечься вытекающим из растений едким соком, и сделал из них настил поверх двух шестов из трубного дерева, напоминающий штакетник для садовой изгороди.

У него получилось что-то вроде платформы примерно двух метров в ширину и в длину, которая отлично держалась на воде, но в действительности не смогла бы нести вес взрослого мужчины. Хотя превосходно подходила к назначенной ей роли.

Покончив с этим, он снял свою каторжную робу и набил ее листьями, придав ей, насколько возможно, вид человека, сидящего на корточках, пристроил в руках чучела толстый стебель с листом, похожий на короткое весло, и вытолкнул импровизированный плот из водяных зарослей.

Начинался прилив, который ощущается даже в восьмидесяти с лишним километрах от устья мощного речного потока. Вода сразу же подхватила плот и медленно повлекла его, кружа, вверх по течению, мало-помалу приближая к голландскому берегу.

– Отлично, – воскликнул беглец. – Я не удивлюсь, если через какие-нибудь четверть часа мои голубчики упустят добычу и погонятся за тенью, то бишь за этим чучелом.

Полагая, что лучший способ спрятаться, что в лесной глуши, что в городе, – это не прятаться вовсе, а выйти на торный путь, Робен без колебаний ступил на тропинку, которой несомненно должны были воспользоваться его преследователи.

Он двигался с бесконечными предосторожностями, предпринимая невероятные усилия, чтобы не нарушить молчание ночи, останавливаясь время от времени в попытках уловить малейший шум, нехарактерный для океана зарослей.

Ничего!.. Только звук последних капель дождя, падающих на блестящие под лунным светом листья, только таинственное скольжение рептилий в высокой траве, только тихое движение насекомых по стеблям растений и еле слышное хлопанье крыльев промокшей птицы.

Все это время он пробирался под темными сводами лесных великанов, чуть голубоватыми в сиянии луны, сквозь тучи ночных светлячков, прочерчивавших ночную мглу безобидными молниями.

Вскоре он оказался у большой протоки шириной около пятидесяти метров, известной как речка Балете. Он знал, что этот приток Марони встретится на его пути и что ему придется преодолеть его как можно скорее, чтобы между ним и преследователями стало одной преградой больше.

Для такого могучего пловца, как Робен, переплыть эту речушку глубиной всего около пяти метров у устья, не составило бы особого труда.

Но прежде чем войти в воду, он остановился, перевел дух и еще раз внимательно осмотрел берег. И вовремя, поскольку благодаря особой акустике тропической ночи он тут же ясно различил шепот голосов, буквально пригвоздивший его к месту.

– Клянусь тебе, это плот.

– Я ничего не вижу.

– Да вон же он, смотри… Прямо напротив нас, в ста метрах от берега. Видишь, темное пятно. А на нем человек. Я отчетливо его вижу.

– Ты прав.

– Это плот, а на нем человек. Точно. Но он поднимается вверх по течению.

– Вот дьявол, сейчас же прилив. Его закружит и выбросит на голландский берег.

– Ну нет, давай без глупостей. Мы что, зря сюда притащились?

– А что, если я ему прикажу вернуться к нашему берегу?

– Ну ты и бестолочь! Если бы это был простой уголовник, я бы слова не сказал. Такой бы вернулся только из страха схлопотать пулю. Но политический… Никогда!

– Да, твоя правда. Особенно Робен.

– Да, он крепкий парень, нечего сказать.

– Так и есть, но нам надо схватить этого крепыша.

– Был бы здесь Бенуа!

– А, ну да. Бенуа теперь не догнать. Он переправился через протоку на каком-то корыте и теперь черт знает где, ушел далеко вперед.

– Тогда огонь по плоту!

– Какая жалость! Я никогда не имел ничего против Робена, он был лучшим из них, самым смирным.

– Ну да, так всегда и бывает. Бедняга. Ладно, пристрелим его, а аймары закончат работу.

– Огонь!

Три мгновенных ярких вспышки одновременно осветили ночную мглу. Раздались три громких выстрела, заставившие взлететь стаю перепуганных попугаев.

– Вот мы глупцы! Тратим патроны понапрасну, когда могли бы легко подцепить плот.

– Это как?

– Проще простого. Лодка, на которой Бенуа переправился через протоку, стоит у другого берега. Я войду в воду, схвачу лиану, которая служит для переправы, переберусь на тот берег, возьму лодку, вернусь за вами… и мы продолжим охоту.

– И вернемся с добычей!

Сказано – сделано, и вот трое мужчин, яростно орудуя веслами, спустились по протоке Балете и взяли курс на середину Марони.

Робен, застывший как изваяние, слышал все. Решительно, удача была на его стороне. Едва пирога скрылась из виду, он схватил ту же лиану, перерубил ее ударом мачете и бросился в воду, сжимая конец растения в руке.

Растительный канат, за который он держался, под воздействием течения описал четверть окружности, центр которой находился на противоположном берегу, там, где он был привязан. Все произошло бесшумно, без всякого труда и даже без малейшего всплеска воды.

Через десять минут Робен был на другом берегу. Не желая совершить ту же ошибку, что и преследователи, оставившие ему средство для переправы, он перерезал лиану, и она тотчас же затонула.

– Вот как! Значит, меня преследует Бенуа, – сказал он себе. – Он впереди меня. Отлично. Пока что я иду за охотниками, моя уловка сработала. Продолжим.

Беглец достал из короба сухарь, сгрыз его прямо на ходу и запил глотком тафии. Подкрепившись этим спартанским завтраком, он ускорил шаг.

Часы шли за часами, луна скрылась за горизонтом. Вскоре над верхушками сверкнут алые лучи дневного светила. Весь лес, казалось, постепенно пробуждался ото сна.

К жалобному воркованию древесных курочек токро, монотонным гнусавым крикам агами и резкому хохоту саванного пересмешника вдруг добавился нетерпеливый и отрывистый лай собаки, взявшей след.

«Это либо индеец на охоте, либо надзиратель, – подумал Робен. – И то и другое плохо. Индеец захочет получить за меня награду. Что до надзирателя… Впрочем, я готов. Уж с ним я разберусь».

В лесу стремительно светлело. Деревья здесь были более высокими, но росли не так часто и принадлежали к тем видам, что предпочитают более влажные места. Повсюду вздымались величественные нежно-зеленые плюмажи пальмы асаи, которую здесь также называют пино, ее присутствие означало близость пересохших болот, известных как пинотьер.

Как только Робен вышел на прогалину, мгновенно наступил день. Он едва успел спрятаться за гигантским кедром, опасаясь быть застигнутым врасплох при резком вторжении солнечного света.

Собачий лай приближался. Беглец сжал в руке рогатину и затаился.

Через минуту грациозное животное размером с молодую косулю, покрытое короткой светло-коричневой шерстью, пронеслось мимо него со скоростью молнии. Это был кариаку, гвианская разновидность оленя.

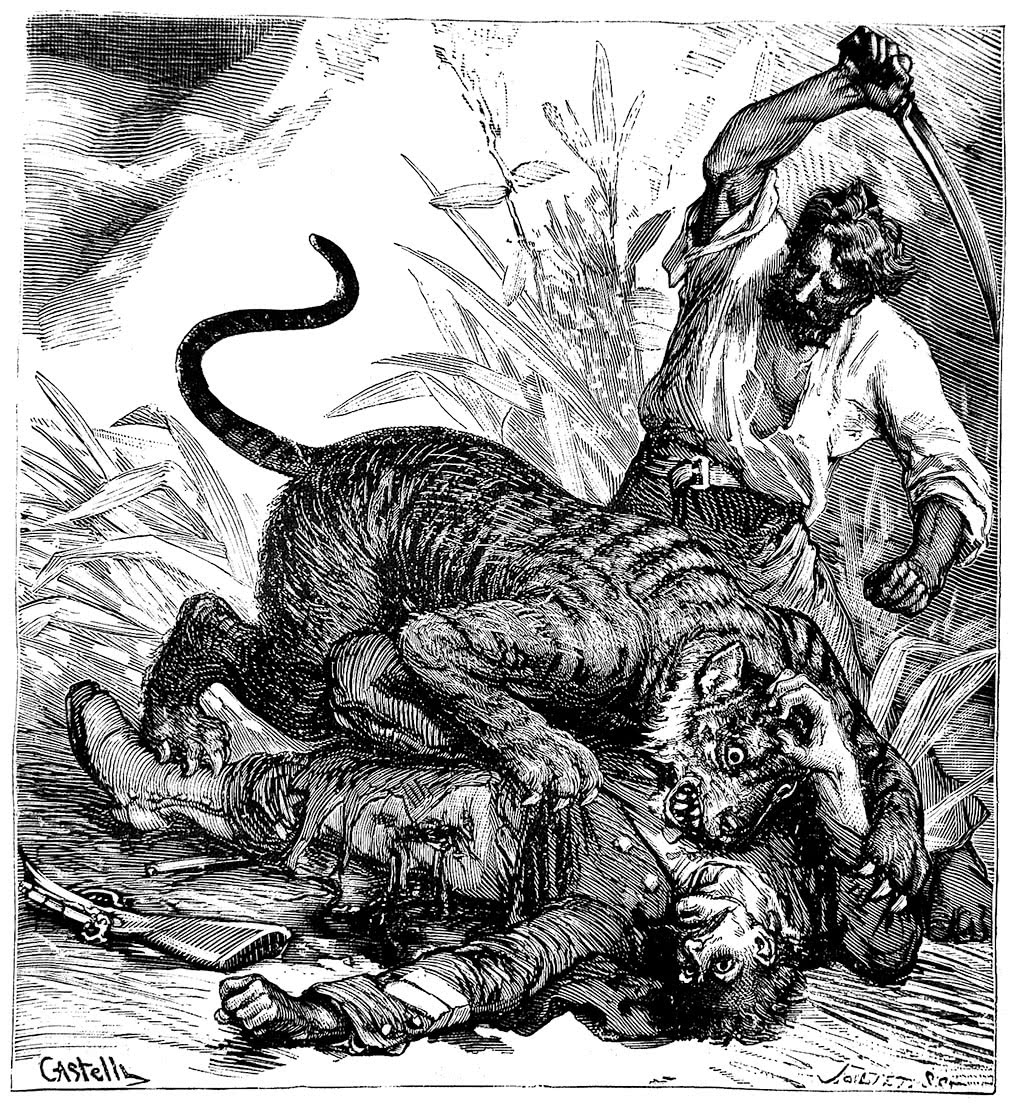

В тот же момент менее чем в двадцати метрах от места, где укрылся Робен, произошло, если так можно сказать, внезапное обрушение какой-то чудовищной массы. Это нечто отделилось от мощного ствола дерева боко и прыгнуло с опозданием на несколько секунд на то место, где был кариаку, которому удалось ускользнуть.

Это был огромный ягуар. Услышав лай собаки, он залег в засаду, надеясь напасть на дичь раньше охотника.

Человек не издал ни звука, не повел даже бровью и оставался неподвижен. Заметив его, зверь от неожиданности несколько подался назад. Но, настроившись на бросок, он уже не мог противостоять своему порыву, как пуля, выпущенная из ружья.

В то же время ягуар был удивлен появлением Робена и, возможно, обескуражен его решительным видом. Так что он снова прыгнул, пролетел в трех метрах над головой человека и, вонзив когти в ствол дерева, под которым тот стоял, растянулся на ветке с глухим рычанием. Глаза его горели, усы встопорщились, морда оскалилась.

Глядя прямо в глаза страшной кошке, с рогатиной в руке, человек напряженно ждал нападения. Но шум ломающихся веток позади заставил его обернуться.

В пяти шагах он увидел нацеленный на него ствол ружья… И тут же услышал требовательный грубый голос:

– Сдавайся… или умрешь на месте!

Губы Робена скривились в презрительной улыбке: он узнал голос старшего надзирателя Бенуа. Заносчивость каторжного держиморды, разыгрывающего средневековую мелодраму, выглядела фиглярством, особенно если учесть, что над их головами щелкала клыками огромная кошка, которая драла когтями твердую как железо древесную кору, словно это была бумага.

Робен снова посмотрел в глаза ягуара, медленно, как укротитель, тщательно выверяя каждое свое движение, избегая резких жестов, способных привести к катастрофе.

Животное прищурило глаза, зрачки сузились в вертикальные щелочки, оно было словно загипнотизировано.

Надзиратель, держа ружье обеими руками, стоял в позе Вильгельма Телля, каким его изображают на раскрашенных картинках для детей, то есть выглядел нелепо.

– Ну, мерзавец! Чего молчишь?

Над поляной раздалось чудовищное мяуканье зверя, которое, вырвавшись из его разгоряченной глотки, превратилось в яростный рык.

– Ага, – воскликнул Бенуа, скорее удивленно, чем испуганно, – двое на одного. Так разберемся с ними по очереди!

Надзиратель был, в общем, не робкого десятка; а впрочем, какой мужчина, хорошо вооруженный, да еще и умеющий управляться с оружием, стал бы колебаться, оказавшись в подобных обстоятельствах?

Он хладнокровно прицелился в ягуара и выстрелил. Заряд крупной дроби задел щеку животного, раздробил плечо, срезал шерсть и испещрил шкуру кровавыми следами.

Рана была опасной, возможно даже смертельной, но этого было недостаточно, чтобы остановить зверя на месте.

И надзиратель тут же в этом убедился. Не успел еще стихнуть звук выстрела, как животное, несмотря на ужасную рану, бросилось на незадачливого охотника и свалило его одним ударом.

Бенуа почувствовал когти, вонзившиеся в его тело, ему показалось, что зубчатая шестерня рвет его тело на куски. Огромная разверстая пасть с чудовищными клыками была лишь в нескольких сантиметрах от его лица.

Он машинально попытался остановить ее своим ружьем. Мощные челюсти сомкнулись на шейке приклада, перекусив ее в одно мгновение у зарядной части.

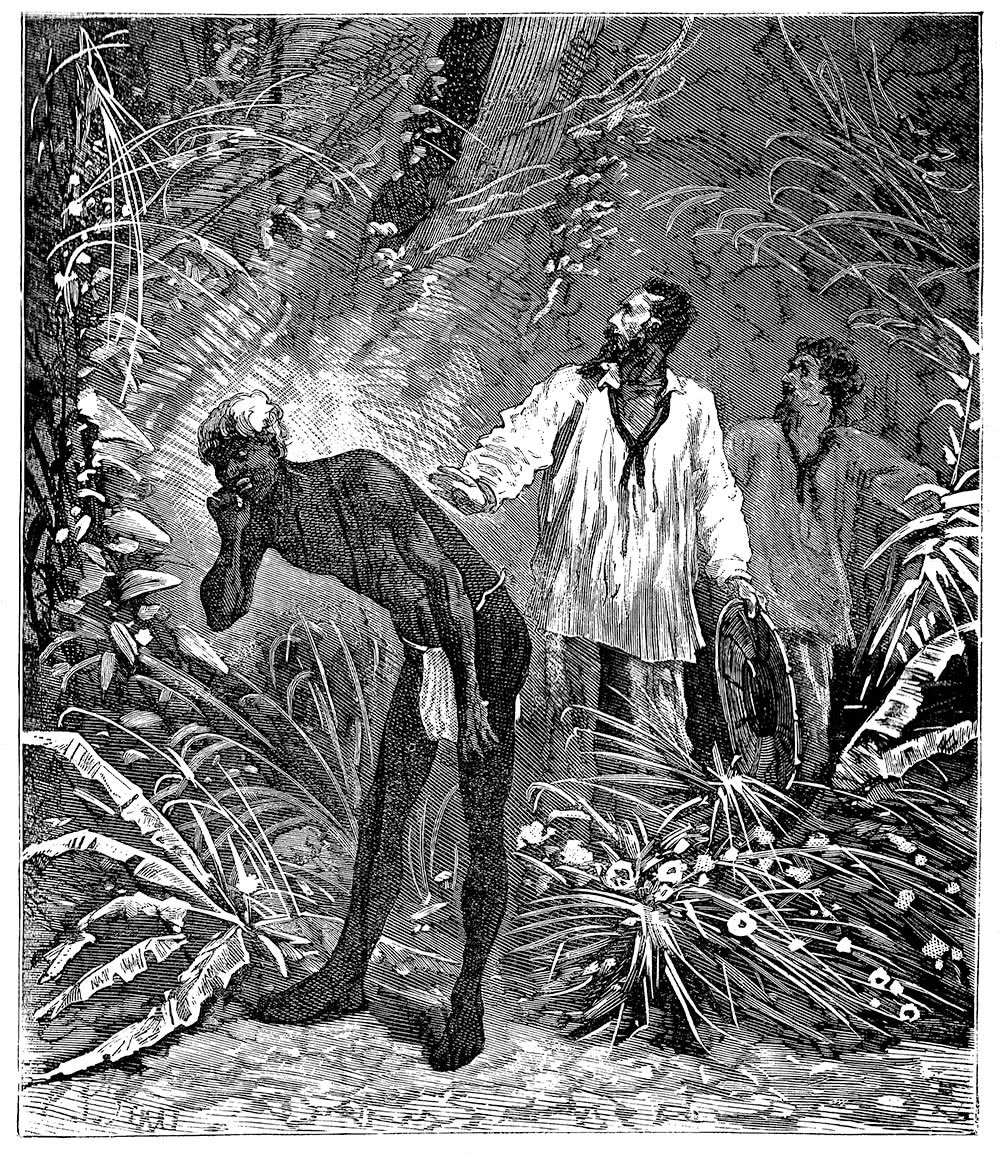

Надзиратель понял, что пропал, и даже не стал звать на помощь… Какой смысл? Он закрыл глаза в ожидании последнего удара. Но тут Робен, чье благородное сердце не ведало ненависти, бросился вперед, опережая мысль действием.

Он не колеблясь схватил ягуара за хвост и дернул так сильно и, очевидно, болезненно, что тот, разъярясь еще сильнее, выпустил свою жертву и кинулся на наглеца, посмевшего бросить ему столь дерзкий вызов.

Но перед ним стоял грозный противник. Каторжник отбросил рогатину и занес мачете в правой руке. Клинок, направленный железной рукой, обрушился на шею зверя, мощную и мускулистую, как у бычка.

Два стремительных фонтана крови брызнули в пульсирующем порыве, пролившись в разные стороны кроваво-пенистым дождем.

Надзиратель лежал на земле, его бедро было распорото до кости. Сломанное пополам ружье было столь же бесполезно, как черенок от метлы.

Между ним и беглецом распростерлось содрогающееся в последней агонии тело животного.

Робен спокойно обтирал травой окровавленный клинок. Казалось, он сделал самое обычное дело и даже не отдавал себе отчета, что совершил невероятный подвиг.

Никто не проронил ни слова, тишину нарушал лишь визгливый лай Фаго, который яростно выражал свои чувства на порядочном расстоянии.

– Ну что, давай!.. Настал мой черед, – сказал наконец надсмотрщик. – Закончи работу зверя.

Робен стоял неподвижно как статуя, скрестив руки на груди, и не отвечал. Он, казалось, даже не слышал Бенуа.

– Да брось, к чему церемонии. Прикончи меня, и делу конец. На твоем месте я бы не мешкал.

Ни слова в ответ.

– Ага, ты наслаждаешься триумфом… Да за тебя уже сделали половину работы. Пятнистый тигр помог тигру белому…[2] Проклятье, он здорово меня помял… Ничего не вижу… мне конец… подыхаю.

Кровь лилась ручьем из его зияющей раны. Бенуа потерял сознание, ему грозила неминуемая смерть от быстрой кровопотери.

Вступив в битву с ягуаром, Робен поддался мгновенному порыву, отчасти из чувства самосохранения, начисто забыв о былых оскорблениях и избиениях.

Он уже не помнил о каторжном аде, воплощенном в жестокости Бенуа. Не было больше ни дубинки, ни проклятий, ни держиморд, ни засад, ни погони. Он видел лишь человека… раненного, умирающего.

У Робена не было ничего подходящего для перевязки, но на помощь пришел опыт.

Пинотьер, или пересохшая саванна, начинался в нескольких метрах от места трагедии. Каторжник бросился туда, раздвинул высокую траву и принялся быстро рыть перегной, образованный стеблями и листвой растений.

В несколько минут он добрался до слоя клейкой сероватой глины.

Набрав большой ком, размером с человеческую голову, он вернулся к раненому, который все еще был без сознания. Оторвав рукав рубашки надзирателя, Робен разодрал его на мелкие клочки наподобие корпии, смочил их тростниковой водкой и наложил на рану, предварительно сомкнув ее края. Затем он взял немного глины, размял ее и стал накладывать слой за слоем на раненую ногу в виде циркулярной гипсовой повязки. Кровь, уже пропитавшая ткань, не могла просочиться сквозь толстый слой глины.

Теперь Робен обернул все большими свежими листьями и крепко перевязал лианами.

Ужасная рана от бедра до колена теперь могла зажить первичным натяжением, и если не случится воспаления, то Бенуа скоро вернется в строй, как если бы ему на помощь пришел опытный хирург.

Вся операция, проделанная с необыкновенной ловкостью, заняла не более четверти часа. Бледные щеки раненого начали розоветь.

Он вздрогнул, глубоко вздохнул и еле слышно прошептал:

– Пить…

Робен сорвал длинный лист пальмы ваи, свернул из него рожок и побежал к яме, из которой он добыл глину. Та уже начала наполняться прозрачной водой.

Он приподнял голову раненого, тот жадно напился и открыл наконец глаза.

Выражение лица надзирателя, когда он осознал, что над ним склонился каторжник, было неописуемым. Однако затем в Бенуа проснулась его привычная жестокость, он попытался встать, чтобы защищаться, а может быть, даже перейти в нападение.

Но острая боль пригвоздила его к земле. Зрелище мертвого ягуара окончательно вернуло его к реальности. Ну надо же! Тот самый Робен, которого он преследовал в слепом гневе, спас его от смертоносных когтей ягуара, а теперь с полным самоотречением перевязал его рану и утолил жажду?

Любой другой на его месте склонился бы перед таким благородством, заговорил бы о велении долга, о приказе, но в конце концов протянул бы руку и сказал спасибо.

Бенуа же разразился проклятиями!

– Ну ты и тип! Я бы на твоем месте не сделал ни того ни другого… Хлоп – и до свидания, и нет больше Бенуа. Отплатил бы мне разом за все свои шишки.

– Нет, – холодно ответил ссыльный. – Человеческая жизнь священна. Кроме того, есть кое-что лучше мести.

– И что же это, интересно, такое?

– Прощение!..

– Серьезно? В любом случае можешь не надеяться, что я отплачу тебе тем же. Дай только выбраться из этой передряги, и однажды я тебя поймаю.

– Как вам будет угодно. Я просто выполнил свой долг, как любой человек. Но если нам доведется еще раз столкнуться лицом к лицу, я буду защищать свою свободу. Так что не советую. И еще. Мне не нужна благодарность. Просто помните, что среди тех, кого отправил сюда закон, есть не только преступники, но и невиновные. Никогда не злоупотребляйте своей силой в отношении тех и других. Закон, который вы представляете, лишь ограничивает свободу, но не ставит целью мучить людей. Прощайте! Я забуду обо всем зле, что вы мне сделали.

– До встречи! Зря ты оставил меня в живых, Робен!

Каторжник даже не обернулся, он уже исчез в лесной чаще.

Глава II

Великолепная, но бесплодная природа. – Голод. – Одиннадцать скелетов. – Каторжники-людоеды. – Что такое белый тигр. – Капуста весом в тридцать килограммов. – Первый краснокожий. – Еще один враг. – Неблагодарность и предательство. – Продан за стаканчик водки. – По-прежнему один. – Страшное падение. – Умирающий надсмотрщик наедине с обезглавленным ягуаром. – Лихорадка. – Почему концерт обезьян-ревунов можно назвать настоящим бенефисом. – Опять этот индеец. – Охота на человека продолжается. – Логово белого тигра.

Робен шагал и шагал, не в силах отделаться от мысли о том, что он все еще недостаточно далеко ушел от своих палачей. Удивительно, но все это время ему удавалось держаться как раз того направления, которое он наметил для себя прежде. Представьте себе одинокого человека посреди океана, в утлом суденышке, без припасов и компаса, но верно ориентирующегося в пространстве.

Девственный лес с его непроницаемым куполом листвы, бесконечным ковром из трав и кустарников мог предложить не больше ориентиров, чем однообразные морские волны.

С момента побега прошло уже три дня. Робену удалось преодолеть изрядное расстояние – никак не меньше пятидесяти километров «на выпуклый глаз», как говорят моряки. Двенадцать с половиной лье[3] экваториального леса – это бесконечность. Теперь беглецу можно было не бояться встречи с цивилизованными людьми.

И тем не менее ему все еще угрожало множество опасностей, одна из которых составляла беспрестанную смертельную угрозу.

Это был голод! Голод, неизбежный для путешественников, чиновников, присланных из метрополии, и колонистов, если только они не смогли заблаговременно запастись нужным количеством провизии. Голод был вечным бичом и для местных жителей, негров и индейцев, особенно когда им не удавалось собрать урожай, достаточный для того, чтобы пережить сезон дождей.

Не думайте, что эти великолепные деревья, на создание которых природа, как может показаться, израсходовала все свои творческие силы, исчерпала всю сокровищницу своего мастерства, способны дать человеку необходимое для него пропитание.

Нет. Вся эта пышная растительность не дает ни фруктов, ни ягод. Ни апельсиновых деревьев с золотыми плодами, ни кокосовых пальм со вкуснейшими орехами, ни сладких бананов, ни манго с освежающей мякотью и легким скипидарным запахом, ни даже хлебного дерева, последнего спасения путешественника, – нет, ничего этого не растет в диком виде в бесконечных здешних лесах.

Да, все эти плоды можно найти в Гвиане повсюду, но лишь там, где живут люди, там, куда их привезли и посадили.

Вдали от человеческого жилья, за пределами весьма ограниченной зоны, человеку столь же затруднительно утолить голод, как утолить жажду посреди соленых волн океана.

Но как же охота? Или рыбалка? Может ли безоружный человек добыть зверя или изловить рыбу без удочки?

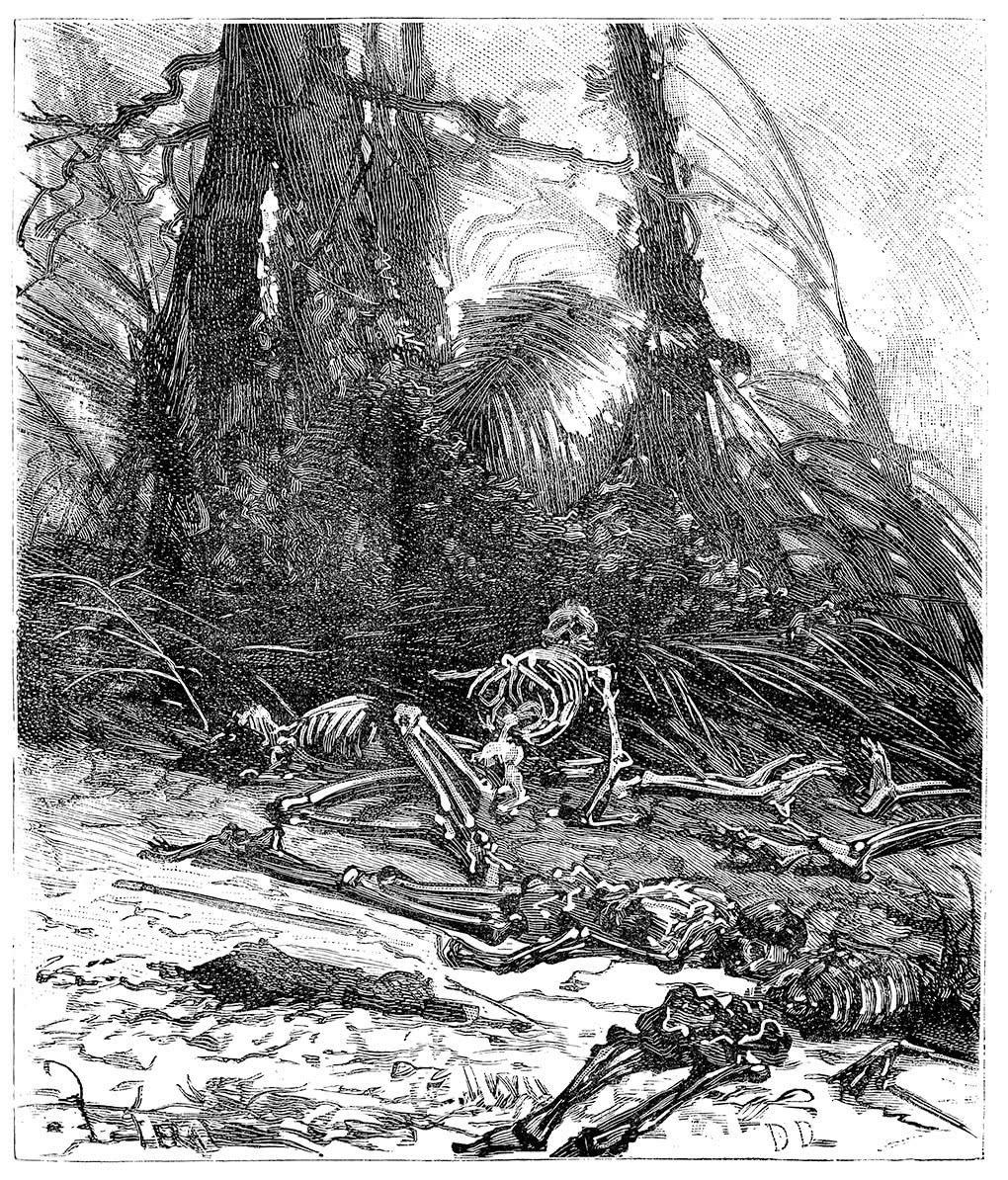

Автор этих строк побывал в лесах Нового Света. Он голодал и томился жаждой в той же пустыне с буйной растительностью, где сейчас сражается наш герой. Затерянный посреди невообразимой мешанины стволов, ветвей и лиан, потеряв из виду носильщиков с припасами, автор случайно наткнулся на то, что даже спустя несколько месяцев жизни в цивилизованном мире вызывает у него неописуемый ужас и необъяснимую дрожь.

У небольшой протоки с пресной прозрачной водой под громадным анжеликом с широкими «аркабами» белели одиннадцать скелетов. Да, вы не ошиблись: одиннадцать скелетов!

Одни лежали на спине, скрестив на груди руки и раскинув ноги; другие – судорожно скорчившись; некоторые зарылись головой в землю, очевидно грызя ее в попытках утолить голод; несколько несчастных, несомненно арабы, встретили смерть стоически, присев на корточки.

За полгода до этой незабываемой встречи одиннадцать заключенных бежали из исправительной колонии Сен-Лорана. Больше их никто никогда не видел. Все они умерли от голода… А затем муравьи-листорезы очистили их тела до костей.

Капитан Фредерик Буйе, один из самых блестящих офицеров нашего военно-морского флота, к тому же одаренный писательским талантом, упомянул еще более чудовищный факт в своем прекрасном труде о Гвиане[4].

Беглые каторжники, обессилевшие от голода, были убиты собственными товарищами. Наше перо отказывается описывать последовавшие за этим преступлением отвратительные сцены антропофагии.

Вот какие испытания уготовила Робену его страстная любовь к свободе. Бежав из колонии с дюжиной сухарей, сэкономленных из скудного каторжного рациона, несколькими кукурузными початками да горстью зерен кофе и какао-бобов, этот неустрашимый человек рассчитывал предпринять невероятный поход к собственной свободе на столь скромном пайке.

Он уже не раз запускал руку в жестяной короб, этот неказистый ранец, сделанный из сухарного ящика, подобранного за складом в колонии. Во всяком случае, он прекрасно справлялся со своей задачей, предохраняя от влажности и насекомых скудный провиант беглеца.

Эти жалкие крохи были способны разве что заглушить рези в желудке. Путника начал терзать голод. Он сжевал несколько зерен кофе, запил их глотком воды из ручейка и уселся на поваленный ствол дерева.

Робен просидел так довольно долго, уставившись невидящим взглядом на течение воды, слыша лишь пульсацию собственной крови, находясь во власти головокружения.

Он хотел было встать и продолжить путь, но не смог. Его ноги распухли, нещадно исколотые иглами авары, и отказывались повиноваться. Беглец едва смог стянуть башмаки – хотя каторжники обычно ходят босиком, администрация все же выдает им башмаки и сабо. Но длинные и прочные, как железо, иглы легко прокалывают толстые подметки.

– Сдается, – сказал он сам себе с горькой улыбкой, – что первые дорожные неприятности куда серьезнее, чем я себе представлял. Где моя энергия? Разве я не тот, что прежде? Неужто я смалодушничаю и сдамся в самом начале? Ну же, смелей! Даже уставший человек может продержаться без еды по крайней мере сорок восемь часов. Но хорошо бы изменить ситуацию, я так хочу.

И все же он решительно не мог идти дальше с израненными ногами. Понимая это, путник устроился на древесном корне и опустил босые ноги по щиколотку в ручей.

Робену едва ли было больше тридцати пяти лет. Он был высок, хорошо сложен, силен и крепок, с изящными запястьями, но мощными плечами. Его правильно очерченное лицо, обрамленное длинной каштановой бородой, с орлиным носом и черными пронзительными глазами обычно было серьезным и печальным, почти суровым. Его губы, увы, давно разучились улыбаться.

Но невероятная жизненная сила этого человека была такова, что его высокий лоб с легкими залысинами на висках, лоб истинного мыслителя и ученого, не пересекла еще ни одна морщина.

И все же лицо его, осунувшееся от изнурительных каторжных работ и бледное от анемии, не только излучало редкостную энергию, но и хранило на себе отпечаток нечеловеческих страданий.

Страданий моральных и физических. Робен, выдающийся инженер, был родом из Бургундии и управлял большой мануфактурой в Париже. Когда в декабре 1851 года во Франции произошел государственный переворот, он был в числе тех, кто исторг крик гнева и ярости при известии о покушении на республику, отозвавшись на зов бессмертного автора «Возмездия», поднявшего голос одним из первых.

Он отправился защищать свободу с оружием в руках и был ранен на баррикаде на улице Фобур-дю-Тампль. Друзья спасли и выходили Робена, он долго скрывался, но был арестован при попытке перейти границу. Его дело обтяпали в несколько дней: смешанная комиссия вписала еще одно имя в свой список, и инженер Робен отбыл в Гвиану.

Все произошло так быстро, что он даже не успел попрощаться с женой, доброй и храброй женщиной, которая всего два месяца назад стала матерью их четвертого ребенка и теперь осталась без средств к существованию!

Три года Робен тянул лямку среди самых гнусных мерзавцев. Вести от семьи доходили до него крайне редко, в виде обрывков писем, на три четверти вымаранных цензурой, причем из какой-то неслыханной жестокости неизвестный чинуша старательно зачеркивал самое важное.

За время заключения с ним случилась странная, но вполне объяснимая вещь: сам того не подозревая, он стал оказывать особенное влияние на своих товарищей по заключению. Суровое лицо Робена, которое никогда не озаряло даже подобие улыбки, внушало им не меньшее почтение, чем колоссальная сила его обладателя.

Кроме того, он был «политическим», и все здесь – вплоть до заправил уголовного мира, завоевавших свой авторитет клинком ножа, – испытывали некую неловкость, когда узнавали причину его приговора. Они чувствовали, что инженеру не место в их компании, где он выглядел поистине белой вороной.

Например, никто никогда не обращался к нему на «ты». Тем более что он был добр, как все сильные люди. Одного каторжника, пораженного солнечным ударом на дальней вырубке, он тащил на себе два километра до лагеря, другому несчастному он оказал первую помощь, перевязав раны. Однажды он спас солдата, тонувшего в Марони, в другой раз вытащил из реки осужденного. Был еще случай, когда он едва не убил ударом кулака одного из здешних тиранов, печально известного вора, который гнусно измывался над другим заключенным, страдавшим от лихорадки.

К Робену относились с уважением и в то же время с опаской. Эти люди понимали, что он не принадлежит к их миру. Вдобавок ко всему он вызывал особенную ненависть у надсмотрщиков, перенося их жестокость без единой жалобы.

Он всегда держался особняком и ни с кем не разговаривал.

Никто не удивился его побегу, и все желали ему успеха. Тем более что первой жертвой побега мог стать старший надзиратель Бенуа, вселявший ужас в здешних бандитов…

Долгая ножная ванна в холодной воде ручья принесла беглецу долгожданное облегчение. Он терпеливо вынул все занозы, приносившие ему мучительную боль, протер ноги тщательно сбереженными остатками тростниковой водки, выпил глоток воды и собрался было отправиться на поиски обеда, как вдруг из его груди вырвался радостный крик. Он увидел дерево симаруба.

– Сегодня я не умру с голоду! – воскликнул Робен при виде этого великолепного растения.

Quassia simarouba по классификации Линнея, amara simaruba у Обле, известна в медицине тонизирующими свойствами своей коры и корней, но не может похвастаться съедобными фруктами или побегами.

Что же в таком случае могло объяснить крик беглеца, каким образом он надеялся утолить голод? Со всей быстротой, какую позволяли израненные ноги, Робен бросился к стволу дерева и принялся с помощью мачете разгребать слой сухих листьев у его подножия, усеянный опавшими цветами и плодами, похожими на маслины.

Вскоре клинок наткнулся на что-то твердое.

– Ну вот, – пробормотал он. – Значит, мои товарищи по несчастью говорили правду. Я, конечно, наслушался на каторге разных странных и ужасных историй, но были и те, из которых можно извлечь пользу. Помню последний совет, который один заключенный дал своему соседу, тоже лелеявшему надежду на свободу: «Если ты встретишь в чаще симарубу с опадающими цветами, поищи у ее подножия. Ты непременно обнаружишь сухопутных черепах, которые собираются под деревом, чтобы полакомиться недозрелыми плодами».

Твердый объект, на который наткнулся клинок мачете, и был панцирем одной из этих больших и вкусных черепах, местами встречающихся в огромных количествах.

Робен схватил пресмыкающееся, положил его на спину и, продолжив поиски, нашел еще двух черепах. Перевернув их, он занялся подготовкой к разведению костра.

Это было легко. Валежника имелось в изобилии. Повсюду виднелись поваленные стволы гигантских деревьев, рассыпавшиеся в труху даже от легкого удара, настоящее прибежище пауков-крабов, змей и многоножек. По счастью, кроме них, не было недостатка в сухих листьях авары, сломанных ураганом больших ветках и иссохшей траве.

Беглец быстро собрал большую охапку хвороста и не без труда, но все же зажег ее, добыв огонь с помощью кремня, мачете и клочка сухой ткани. Огонь занялся, пламя быстро вспыхнуло, подняв с земли целый рой насекомых.

Готовка не потребовала ни много времени, ни усилий. Робен положил черепаху прямо в панцире на раскаленные угли и присыпал тлеющей золой. Так делают туземцы, легко обходясь без громоздкой кухонной утвари.

Пока обед готовился, повар не сидел без дела.

Ему показалось, что он мельком увидел несколько красивых деревьев из семейства пальмовых, но не таких высоких, какими они бывают на плантациях, не выше пяти-шести метров. Еще раз хорошенько оглядевшись, он понял, что не ошибся. Примерно в пятидесяти метрах от костра возвышалось одно такое растение, чьи темно-зеленые листья приятно нарушали монотонность частокола, составленного из стволов деревьев-гигантов.

На этом бесплодном с виду дереве не было ни цветов, ни плодов. Тем не менее Робен начал рубить его, и после получаса сверхчеловеческих усилий ему удалось его свалить. Хотя ствол и был не толще ноги взрослого мужчины, но волокнистая древесина оказалась такой прочной, что справиться с ней удалось лишь благодаря крепкой руке и клинку хорошей закалки.

Вы, несомненно, слышали о капустной пальме, дорогие читатели? Вам, конечно, описывали букет нежных листьев, сформированный молодыми побегами, собранными в пучок, центр которого деревенеет по мере роста растения.

Это описание по сути точное, но настолько недостаточное, что легко представить, будто бы эта «капуста» почти то же самое, что наша обычная brassica campestris, или огородная капуста, и что достаточно ее нарезать, как делает кухарка перед тем, как отправить ее в кастрюлю.

Не стоит заблуждаться. Да, это капуста, раз уж у нее есть кочан, но она вовсе таковой не является. Чтобы убедить вас в этом, опишем подробно все действия нашего героя.

Робен перерубил ствол дерева ближе к макушке, ему нужна была лишь его верхняя часть, чуть более толстая, чем основной комель. Затем он ловко очистил от коры основание плодоножки, из которой росли листья верхушки дерева.

Кольцеобразные слои коры светло-зеленого цвета падали один за другим, обнажая сердцевину цилиндрической формы длиной около восьмидесяти сантиметров и толщиной в руку, гладкую и матово-белую, как слоновая кость.

Желудок беглеца сводило от голода, так что отломил он кусок сердцевины и впился в него зубами, как в огромный миндальный орех, несколько напоминающий его по текстуре.

Эта еда не дает насыщения, но во всяком случае какое-то время не позволит умереть с голода. Такую сердцевину здесь и называют пальмовой капустой. «Кочерыжка», которую Робен, попробовав, отнес к костру, произрастает на пальме патава. Она еще менее вкусна, чем сердцевина капустной пальмы, которая и сама по себе малоприятна, а патава – это «капустная пальма для бедных», последний и крайне недостаточный жизненный ресурс лесных скитальцев.

Черепаха уже приготовилась. Из-под панциря, обуглившегося и растрескавшегося от жара, исходил аппетитный аромат жареного мяса. Наш герой вынул ее из углей, без труда сломал панцирь, уселся поудобнее и с помощью мачете приступил к своей скромной и странной импровизированной трапезе, закусывая вместо хлеба сердцевиной патавы.

Присев на корточки лицом к дереву, он жадно ел, всецело отдавшись процессу, позабыв о побеге и обо всех опасностях.

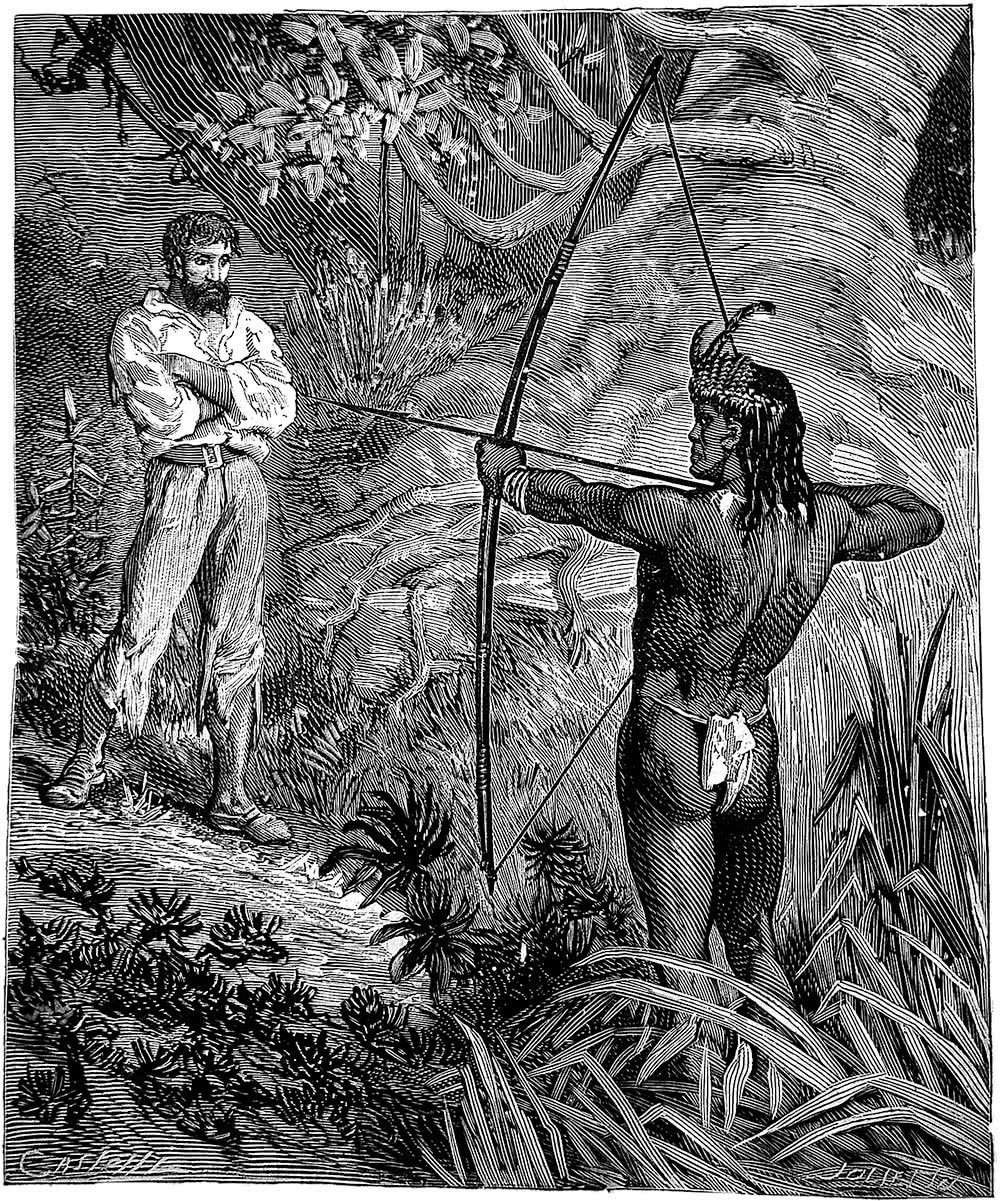

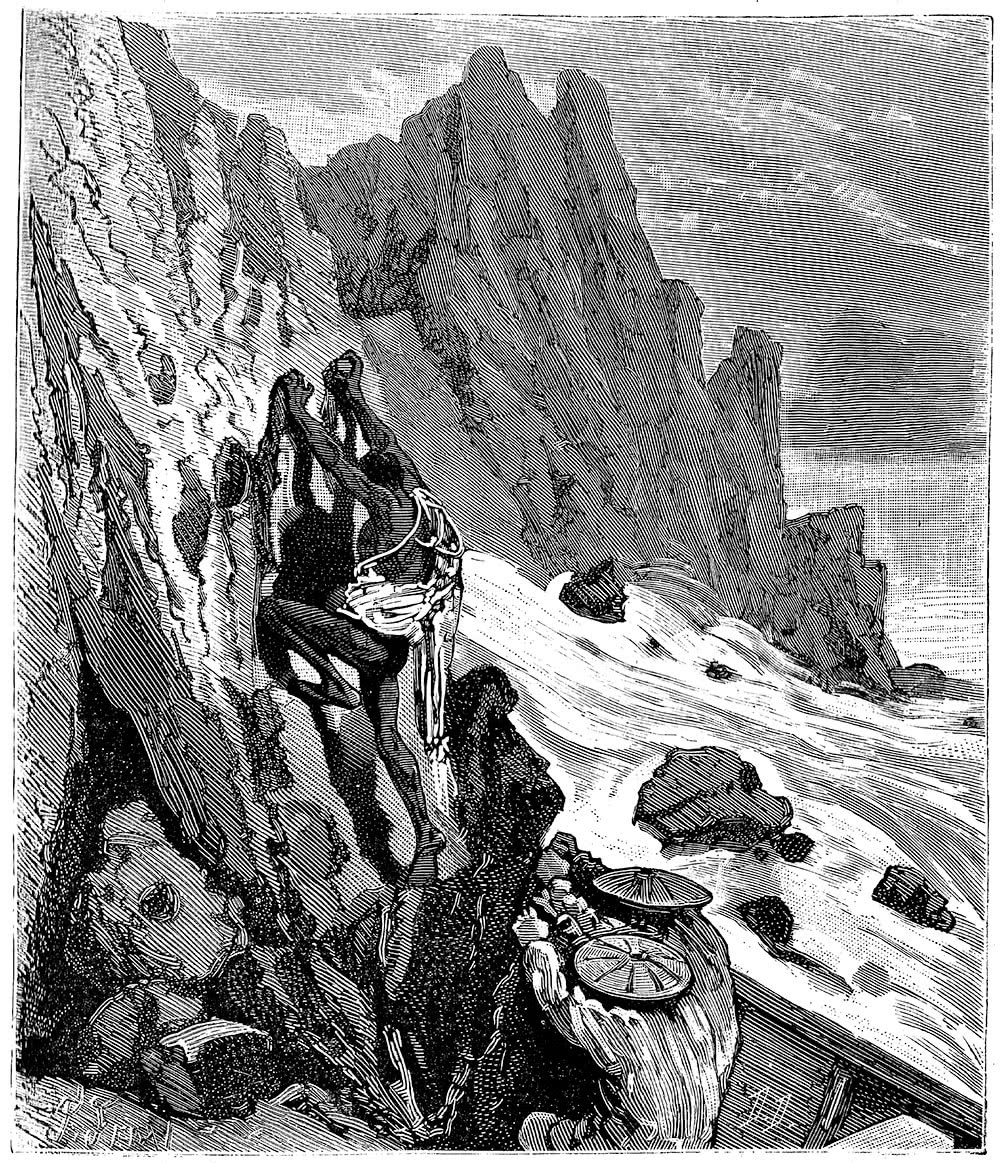

Внезапный резкий свист заставил его вскочить на ноги. Что-то длинное и прямое пролетело перед его глазами и, затрепетав, вонзилось в гладкий ствол симарубы.

Это была стрела длиной более двух метров, толщиной в палец, с красным оперением, дрожавшим на кончике.

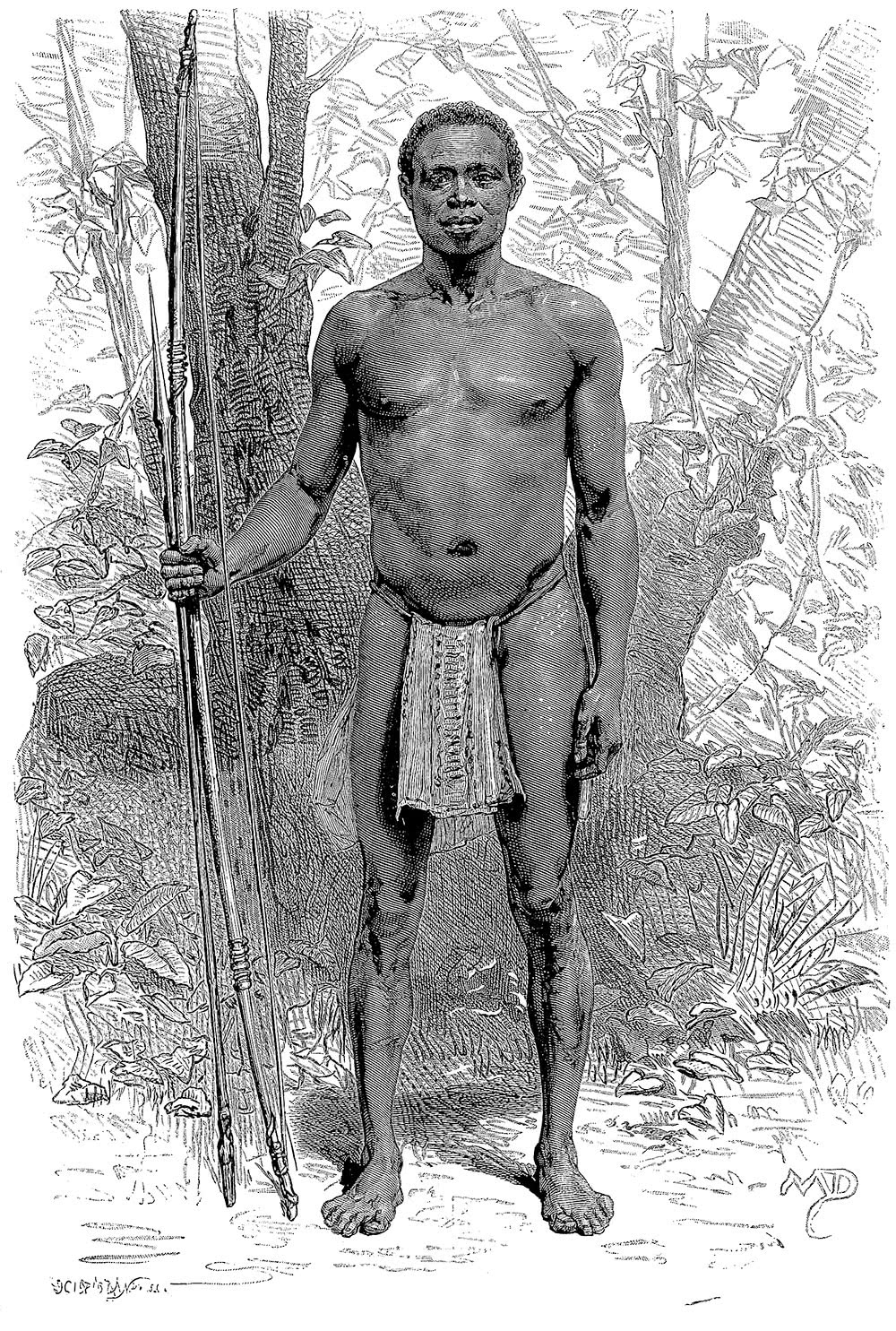

Робен схватил рогатину и приготовился к обороне, не сводя глаз с того места, откуда прилетел этот страшный вестник смерти. Сначала он ничего не заметил, затем лианы мягко раздвинулись, словно шторы, и из них показался краснокожий. Натянув лук сильными руками, расставив ноги, он был готов пустить новую стрелу прямо в каторжника.

Беглец всецело оказался во власти вновь прибывшего. Кто мог бы бросить вызов этому дикарю, бесстрастному, словно статуя из красного порфира, который, казалось, с утонченной жестокостью прикидывал, куда удобнее будет выстрелить. В самом деле, наконечник его стрелы перемещался то выше, то ниже, то чуть правее, то левее, но оставался неуклонно нацелен в грудь белого.

Индеец был почти полностью обнажен, если не считать небольшого куска синего ситца, пропущенного между ног и заткнутого за пояс. Такая набедренная повязка называется калимбе.

Все его тело, выкрашенное красной краской из плодов руку, выглядело так, словно он окунулся в реку крови. На лице и на груди красовались причудливые фиолетовые линии, нарисованные соком генипы, придавая индейцу одновременно гротескный и устрашающий вид. Его иссиня-черные волосы были обрезаны на уровне бровей, доходя сзади до уровня плеч.

На шее висело ожерелье из клыков ягуара, запястья украшали браслеты из когтей гигантского муравьеда.

Его лук, сделанный из буквенного дерева (иначе называемого железным деревом), нижним концом упирался в землю и был выше своего владельца на треть метра. В левой руке, сжимавшей лук, краснокожий держал еще три длиннейших стрелы.

Робен не мог понять причины такой враждебности. Индейцы племени галиби, населяющие низовья Марони, совершенно безобидны; более того, у них установились вполне мирные отношения с европейцами, которые снабжают их спиртным в обмен на предметы первой необходимости.

Возможно, краснокожий просто хотел напугать белого, пустив стрелу над его головой? Скорее всего, так оно и было, поскольку индейцы так ловко управляются с луком, что способны снять с самого высокого дерева красную обезьяну или даже парракуа, похожего на европейского фазана. Большинство из них запросто попадет стрелой в апельсин с тридцати шагов. Так что вряд ли можно было представить, что такой стрелок мог промахнуться с относительно небольшого расстояния.

Робен решил показать, что ничуть не боится. Он отбросил рогатину, скрестил руки на груди и, глядя врагу прямо в глаза, стал не спеша к нему приближаться.

Чем ближе он подходил, тем больше ослабляла тетиву правая рука индейца, тем мягче становился злобный взгляд его глаз, раскосых, как у китайца. Грудь белого почти коснулась острия стрелы, и та медленно опустилась.

– Белый тигр… Он не пугаться… – сказал наконец с усилием галиби на креольском наречии, знакомом всем его соплеменникам, так же как и неграм, живущим в низовьях Марони.

– Да, я не боюсь тебя. Но я не белый тигр. – (Читатель помнит, что этим прозвищем индейцы Гвианы называют беглых каторжников.)

– Раз ты не белый тигр, что ты здесь делать, на земле бедных калинья?

– Я свободный человек, как и ты. Я никому не сделал зла. Я хочу здесь жить, расчистить поляну, посадить фрукты и овощи, построить хижину.

– О, ты врать!.. Раз ты не белый тигр, где твой ружье?

– Клянусь моей матерью, ты слышишь, калинья? – (Индейцы, известные белым как галиби, называют себя калинья.) – Клянусь тебе, я никогда никого не убивал и ничего не крал; я не преступник.

– Клясться матерью?.. Хорошо, моя тебе верить. Но где твой жена и твои детки, почему ты один? Зачем приходить к калинья? Забрать его земля и добыча? Атука не хотеть! Давай, уходить отсюда, идти к белым!

При воспоминании о далеких и любимых жене и детях, вызванном жестоким и нелепым вопросом краснокожего, Робен почувствовал, что его душат слезы.

Но он овладел своими чувствами, желая во что бы то ни стало скрыть их от индейца, выпрямился и ответил:

– Мои жена и дети очень бедны, я пришел сюда, чтобы найти для них еду и кров.

– Атука не хотеть! – гневно повторил индеец. – Он не идти к белым, чтобы ловить кумару, строить хижина или сажать маниок. Пусть белый быть у себя, а калинья у себя.

– Но послушай, Атука, мы же все люди, все живем на одной земле… Твоя земля является также и моей, а земля моей страны в равной степени принадлежит и тебе.

– О, клянусь брюхо Мать-анаконда, ты врать!.. – в бешенстве воскликнул индеец. – Копни землю твоя сабля, там кости от мой отец, кости от калинья, мои предки… Если ты найти там хоть одна кость от белый человек, я отдать тебе вся моя земля, быть твоя собака!

– Но, Атука, я никогда не говорил, что хочу поселиться на твоей земле. Я собираюсь отправиться к неграм бони. Я просто проходил мимо, у меня нет намерения оставаться надолго.

Услышав эти слова, индеец, несмотря на всю хитрость и самообладание, не смог скрыть свое огорчение. Эта страстная патриотическая тирада, торжественное выставление напоказ родственных чувств, даже попытка напугать белого нацеленной стрелой – все это имело лишь одну-единственную цель, причем совершенно ничтожную. Сейчас узнаем какую.

Его лицо вдруг просветлело, но не настолько быстро, поэтому Робен успел уловить его мимолетное разочарование.

– Раз ты не белый тигр, – воскликнул индеец, чей голос обрел прежний пафос, – ходи со мной в Бонапате. Там есть белые люди, они дать тебе хижина, мясо, тафия, рыба.

При имени Бонапарта, которое он никак не ожидал услышать в таком месте и из таких уст, Робен пожал плечами. Затем он вдруг вспомнил, что исправительная колония была названа Сен-Лоран лишь несколько лет назад, в честь адмирала Бодена, губернатора Гвианы.

Прежде же эта земля в течение тридцати лет принадлежала старому индейцу по прозвищу Бонапарт. Соответственно, выступ берега Марони, на котором теперь находится «коммуна» Сен-Лоран, называли мысом Бонапарта[5].

Совершенно ясно было, что индеец упомянул это имя без всякой задней мысли, но нельзя не признать в очередной раз: по воле случая часто «бывают странные сближенья».

– Там будет видно, – уклончиво ответил Робен.

Индеец вдруг расслабился. Он приставил к плечу лук и стрелы, как солдат ставит ружье у ноги, и с явной и, возможно, даже искренней сердечностью протянул руку беглецу:

– Атука – друг для белый тигр.

– Ты опять называешь меня белым тигром, ну ладно, пусть будет так. Это прозвище не хуже любого другого. Белый тигр – банаре (друг) Атуки. Пойдем, доедим вместе то, что осталось от моей черепахи.

Индеец не заставил себя упрашивать. Он без церемоний уселся на корточки, не обращая никакого внимания на своего «банаре», и так взялся за черепаху руками и зубами, что от угощения вскоре остался один панцирь, вычищенный, словно над ним поработали муравьи-листорезы.

Обед, приготовленный наспех в кое-как устроенном очаге, изрядно отдавал дымом, но обжора поначалу не обратил на это никакого внимания.

– Ох, банаре, ох! – сказал он вместо благодарности. – Твоя не уметь готовить еду.

– Ты, конечно, очень вовремя это заметил… Но у меня есть еще две черепахи, и вечером мы посмотрим, на что ты способен.

– А, банаре! Твоя иметь еще две черепахи?

– Да, вон, смотри.

– Хорошо!

Затем, увидев, что его банаре, утолив жажду водой из ручья, собирается вздремнуть, индеец спросил с наивным вожделением:

– Ты не дать Атука тафия?

– У меня ее больше нет…

– Как – нет? Моя хотеть видеть, что в твой коробе.

Увы, там было особенно не на что смотреть. Рубаха из грубого полотна, пустая бутылка из-под водки, которую дикарь обнюхал с обезьяньей жадностью, несколько кукурузных початков, обрывки белой бумаги, небольшой футляр с обугленными тряпками – трутом бедняка.

Атука едва мог скрыть свое недовольство.

Робен валился с ног от усталости и чувствовал, что засыпает. Краснокожий, по-прежнему сидя на корточках, затянул длинную и заунывную песню. Он восхвалял свои подвиги… хвастал, что его закрома ломятся от ямса, бататов, бананов и проса… что он живет в самой большой хижине, его жена – красотка, а пирога – самая быстрая.

Никто не может так метко подстрелить кумару в воде. Никто не умеет быстрее его выследить майпури (тапира) и свалить его одной точной стрелой… Никто, наконец, не способен сравняться с ним в погоне за пакой или агути… Он может обогнать даже быстроногого кариаку.

Беглец крепко заснул. Его душа долго бродила в царстве снов, где он увидел своих покинутых родных и несколько часов провел там, по другую сторону безбрежного океана, рядом с теми, с кем так давно его разделила неумолимая судьба.

Солнце прошло уже две трети своего дневного пути, когда он проснулся. Чувство реальности мгновенно вернулось к нему и резко вырвало из сладостных и одновременно мучительных сновидений.

По крайней мере, сон помог ему восстановить силы. Кроме того, он ведь был свободен! В прошлом остался однообразный гул голосов каторжников, поднимаемых рано утром на работу, и этот угрюмый барабанный бой, и проклятия из уст надзирателей…

Лес впервые показался ему прекрасным. Впервые он ощутил его несравненную, величественную красоту. Вся эта растительность, причудливая, непостоянная, бескрайняя, сплеталась, ниспадала, плыла в голубоватых сумерках. То тут, то там лучи, переливаясь всеми цветами радуги, пронзали изумрудный лиственный свод и осеняли кусты и травы яркими бликами, словно пройдя сквозь цветные стекла готических витражей.

И эти мачты гигантских деревьев, опутанные снастями лиан и украшенные ослепительными цветами, словно флагами расцвечивания, с многоцветным штандартом, навеки водруженным цветочной феей…

И эти колонны беспредельного храма, прямые и строгие, местами задрапированные зеленым, с восхитительными капителями из орхидей, соединенные арками, уходящими в бесконечность под куполом листвы и цветов…

Но радости изгнанников, увы, кратковременны. Вид этих красот, перед которыми хорошо экипированный путешественник застыл бы в экстазе надолго, навел беглеца на мрачные мысли о могиле.

Но где же индеец?.. Вспомнив о нем, Робен резко вскочил, огляделся вокруг, но никого не увидел. Он позвал его, но ответа не последовало. Атука исчез, прихватив с собой не только черепах, весь съестной запас бывшего каторжника, но и его башмаки и короб-ранец вместе с принадлежностями для разведения огня.

У Робена осталось только мачете. Он случайно уснул прямо на нем, и вор не смог его умыкнуть. Мотивы краснокожего предстали перед беглецом во всей их наивной простоте. Стрела, драматическое появление, возмущенные тирады – все это было лишь блефом. Он думал, что у белого есть выпивка, пусть всего бутылка, но она была ему нужна.

Обманутый в своих ожиданиях, он, более не чинясь, принял от беглеца скудное угощение. Это тоже можно было считать добычей, позволявшей посвятить еще один день блаженной лени, которая, наряду с пьянством, составляла у индейца объект неустанного поклонения.

Решив, что пожитки белого ему пригодятся, он прибрал их к рукам, поскольку если уж их взяли с собой, значит они чем-то ценны. К тому же, лишив Робена самых элементарных средств для продолжения его путешествия, «бедный калинья» преследовал еще одну цель.

Если бы даже белый тигр щедро угостил его тафией, результат был бы тем же. Индеец любит водку и безделье. Он берется за работу, идет на охоту или на рыбалку, лишь когда ему грозит голод. Он без всяких колебаний прожил бы несколько дней за счет своего «банаре», а потом точно так же исчез бы, чтобы донести на него властям.

И теперь можно было биться об заклад, что краснокожий направился прямиком в Сен-Лоран, или Бонапате, как он его называл. Индеец отлично знал, что администрация заплатит любому, кто приведет или поможет поймать беглого каторжника.

На вознаграждение, десять франков, можно было купить, кажется, десять литров тростниковой водки. Это означало десять дней безудержного пьянства во всей его грубой и отвратительной полноте. К делу приступают без лишних церемоний. Индеец просто берет бутылку, откупоривает ее, припадает к горлышку и глотает, не переводя дыхания, жгучую жидкость.

Прикончив бутылку, он пошатывается, озирается вокруг отупевшим взглядом, ищет подходящее место, валится, как насытившийся боров, и засыпает.

Он приходит в себя на следующий день. И, едва продрав глаза, продолжает. Так происходит, с некоторыми вариациями, до полного истребления продукта.

Если рядом оказывается его жена, дети или друзья, процесс остается неизменным, разве что пирушка становится чуть короче. Все без исключения, мужчины и женщины, взрослые и дети, даже те, кто едва выучился ходить, всласть хлещут прямо из горлышка. И каждый, достигнув самого крайнего опьянения за несколько минут, отходит пошатываясь, спотыкаясь и падая, чтобы повалиться по-семейному, вперемешку, под густой листвой.

Вот о чем думал Атука, рассчитывая в самое ближайшее время нанести «благодарственный визит» своему гостеприимному «банаре». Поняв, что ему не удастся, по известным причинам, самостоятельно привести беглеца в Сен-Лоран, индеец отправился за подмогой.

Робен не смог бы уйти далеко. Краснокожий призовет на помощь все свое искусство следопыта и безошибочно приведет к нему представителей власти. Белого схватят, а он получит награду.

Беглец не сомневался в этом ни минуты. Ему надо как можно скорее продолжить свое беспорядочное странствие, бежать куда глаза глядят, подобно дикому зверю, нагромождать препятствия для преследователей, оторваться от них насколько возможно, шагать до полного изнеможения.

Он отправился в путь, жуя незрелые плоды авары, довольно кислые и нестерпимо вяжущие.

Вперед! Забыв о ногах, до крови иссеченных режущими травами, он устремляется в лес, огибая заросли, перелезая через поваленные стволы, раздвигая занавеси лиан, пробираясь через буреломы.

Вперед! Ему нет дела до притаившихся в засаде хищных зверей, до гражей и страшных гремучников, свернувшихся в высокой траве, до мириад насекомых с ядовитыми жалами, до бурных потоков с водопадами и острыми скалами, до саванны с ее бездонными топями… Что ему смерть, наконец, какая разница, в какой форме она придет!

Да, свирепые обитатели безлюдных экваториальных просторов крайне опасны, но куда опаснее люди с мыса Бонапарта, которые завтра пустятся за ним в погоню, не зная ни отдыха, ни пощады.

Хищники не обязательно нападают, свирепый зверь не всегда кровожаден, потому что он не всегда голоден. Только людская ненависть смертоносна в своем постоянстве.

Вперед! Что ему миазмы, поднимающиеся с болот густым туманом, прозванным «саваном для европейцев»! Нужно идти, прокладывать курс, как говорят моряки. Охотники на людей будут здесь уже завтра.

Беглец уже начинал бредить, но лихорадочное возбуждение словно снабдило его парой крыльев. Он бежал, как взбесившаяся лошадь, смутно чувствуя и неосознанно понимая, что рано или поздно рухнет без сил и, возможно, уже не сможет встать…

Наступила ночь. Взошла луна, лес наполнился мягким светом и разными шорохами и звуками.

Робен, казалось, ничего не слышал. Он шел не разбирая дороги, не видя препятствий, не замечая колючек, рвущих его тело. Вся жизнь его теперь свелась к единственной цели: двигаться вперед.

Где он оказался? Куда он шел? Он не знал этого, он не отдавал себе в этом отчета…

Он просто бежал.

Эта беспорядочная гонка продлилась всю ночь. Утреннее солнце уже разогнало лесные тени, но беглец продолжал бежать, мокрый от пота, задыхающийся, с глазами, вылезающими из орбит, и губами, покрытыми кровавой пеной.

И наконец его могучая натура не выдержала этих невероятных усилий. Робену почудилось, что на голову давит весь зеленый свод. Все вокруг него закружилось, он споткнулся, зашатался, потерял равновесие и тяжело рухнул на землю.

Надзиратель Бенуа испытывал невероятные мучения. Его бедро, распоротое когтями ягуара, быстро распухло под импровизированным гипсом, наложенным руками каторжника.

Кровотечение прекратилось, но надзиратель был обречен без скорой и грамотной медицинской помощи.

Его трясла лихорадка, страшная гвианская лихорадка, настоящий бич здешних мест, который приобретает самые разные формы, возникая порой от совершенно незначительных причин, и часто приводит к скорой гибели.

Укус паука-краба или ядовитого фламандского муравья, он же муравей-пуля, несколько лишних минут на солнце или слишком холодное купание, длинный переход, несоблюдение режима питания, мозоли от тесной обуви, нарыв – словом, все, что угодно, могло вызвать лихорадку.

Голова начинает раскалываться от адской боли. Суставы страшно болят, затем лишаются подвижности. У больного начинается бред, ему мерещатся призраки. Потом наступает кома, а за ней в скором времени приходит смерть.

Бенуа это знал, и ему было страшно. Оказаться в одиночестве посреди леса с серьезной раной и псом в качестве единственного спутника, в двух шагах от обезглавленного ягуара – это внушило бы ужас человеку даже самой крутой закалки.

Его мучила жестокая жажда, и хотя совсем рядом слышалось журчание ручейка, у Бенуа совсем не было сил до него добраться.

Но что было нелепо и одновременно ужасно – между ругательствами и криками боли надзиратель умудрялся находить в себе силы проклинать Робена, которому он был обязан жизнью и которого тем не менее обвинял в своем несчастье.

– Ах ты, сволочь!.. Гадина… Это же все из-за тебя… Еще корчил тут из себя джентльмена… Гляди-ка, прощает он меня!.. Каналья!.. Только попадись мне, я тебе устрою прощение!.. Фаго, чертово отродье, да замолчишь ты или нет! – прикрикнул он на собаку, которая отважно заливалась лаем в пяти шагах от мертвого ягуара. – О, как я хочу пить! Воды!.. Ради бога, пить!.. Где эти три недоумка, которые остались позади меня, как беспомощные котята… Стадо ослов! Может, у них хватит ума пойти по моему следу…

Жажда все сильнее мучила надзирателя, и, видимо, вспышка гнева придала ему сил, достаточных, чтобы совершить несколько телодвижений: цепляясь за траву и корни, извиваясь при помощи локтей и здоровой ноги, он смог преодолеть расстояние в несколько метров.

– Ну наконец-то, – пробормотал он после того, как жадно напился. – Боже, вода – это счастье… У меня внутри был просто пожар. Я будто заново родился… Теперь-то я пойду на поправку… Я не хочу умирать, я должен жить… жить, чтобы отомстить. А пока я тут как калечная скотина… К счастью, у меня есть еда, и это не дохлый тигр[6], оставленный беглым мерзавцем. Оружие тоже есть, моя сабля… Конечно, то, что нужно инвалиду… Да, вот мой пистолет… Он в порядке, все хорошо. Я не могу развести огонь… Черт возьми, как больно!.. Как будто полдюжины собак грызут мою ляжку! Лишь бы только все лесные паразиты не решили разом накинуться на меня… Да, Бенуа, мой мальчик, тебе предстоит веселенькая ночка. Если только эти болваны не найдут меня раньше… Эй, а где Фаго? Вот чертово отродье. Он меня бросил. Эти собаки такие же неблагодарные твари, как и люди. Ладно, ему тоже от меня достанется. Ну что, солнце садится, сейчас будет темно, как у дьявола под мышкой. А, нет, вот и луна. Все же как странно оказаться одному в таком месте, чувствую себя какой-то вещью…

Если здешние ночи тянутся бесконечно для того, кто путешествует не спеша, то для того, кто страдает и ждет, они поистине ужасны. Представьте себе больного, не сводящего глаз с циферблата часов, вынужденного следить за движением стрелок двенадцать часов кряду. Смотрите, как он пытается ускорить неспешную и кропотливую перемену минут, мучительно наблюдает за вращением большой стрелки, в то время как маленькая движется словно из сожаления, причем такими микроскопическими интервалами, что глаз не способен за ними уследить.

А теперь перенесите эту пытку сюда, под сень экваториальных лесных гигантов, в самое сердце беспредельного безлюдья, и вы весьма приблизительно сможете получить представление о муках, выпавших на долю надзирателя.

Луна едва прошла половину своего пути. Раненый продолжал невыносимо страдать, как вдруг прямо над его головой раздался ужасающий шум. Нет, скорее чудовищный рев, не похожий ни на какой другой звук в мире. Вообразите себе грохот поезда, на полном ходу въезжающего в тоннель, и соедините с ним истошный визг дюжины свиней под ножом мясника.

Эти оглушительные вопли начинаются совершенно внезапно, одновременно на низких и высоких, пронзительных нотах, будто бы извергнутых дуэтом неведомых чудовищ. Звук раскатывается, меняет тональность, нарастает, затихает, потом вдруг прекращается и начинается снова.

– Ну вот, отлично, только музыки мне не хватало, – пробурчал Бенуа в момент затишья, ничуть не обеспокоенный этой какофонией. – Проклятые ревуны, черт бы их побрал!

Надзиратель не ошибся. Стая обезьян-ревунов устроила игры на верхних ветвях того самого дерева, под которым он лежал. Он даже смог их разглядеть в лучах лунного света – животные окружили одного из них, вожака стаи, испускавшего эти чудовищные вопли. Он один извлекал из своего горла два звука, слышимые на расстоянии более пяти километров.

Вдоволь наоравшись, он брал передышку, и его слушатели, без сомнений очарованные таким талантом, издавали в качестве одобрения восхищенные хриплые крики, нечто вроде «хон!.. хон!».

Скажем мимоходом несколько слов об этом необычном четвероруком. Гвианская обезьяна-ревун, на латыни stentor seniculus, также называемая красной обезьяной или, на местном наречии, алуатой, едва ли достигает одного метра сорока сантиметров от носа до кончика хвоста. Она покрыта ярко-рыжей шерстью, но лапы и хвост у нее черные, с рыжеватым отливом.

Осмотр голосового аппарата ревуна позволяет уяснить его удивительную способность извлекать из своего горла одновременно высокие и низкие ноты. Однажды я препарировал старого самца и сразу же понял, что воздух, который он втягивает, может выходить непосредственно через голосовую щель, что приводит к возникновению высокого звука. Кроме того, его подъязычная кость (небольшая кость, расположенная у людей между основанием языка и гортанью) вместо скромных размеров мужского адамова яблока имеет габариты яйца индейки и образует звуковую полость, сходную с органной трубой. Когда он поет, его горло распухает и принимает размеры большого зоба. Воздух, проходя через эту обширную костную полость, невероятно увеличивает мощность голоса и производит низкий звук, так что обезьяна-ревун – единственное существо, способное петь сразу на два голоса.

Эти невообразимые вопли всегда издает вожак стаи, его скромные подданные не позволяют себе этого. Если кто-то из них, в пылу восторга, осмелится добавить свою ноту к симфонии, певец тут же задает ему основательную взбучку, и тот мгновенно смолкает.

Аудитория имеет право лишь аплодировать.

Но Бенуа эта обезьянья мелодия отнюдь не восхищала, а приводила в ярость. Стая алуат вовсе не собиралась отсюда уходить. Ревунов охватило всеобщее веселье. Вскоре он увидел, что они уцепились хвостами за ветви и принялись раскачиваться на них, как люстры, испуская одобрительные крики, вися при этом вниз головой, в то время как вожак, пребывая в том же положении, вопил так, что у обитателей леса, должно быть, лопались барабанные перепонки.

– Вот я дурень, – пробормотал надзиратель. – У меня же есть чем заставить их заткнуться.

Тут же зарядив пистолет, он выстрелил в направлении стаи, которая разбежалась в мгновение ока. И едва воцарилась тишина, Бенуа услышал в отдалении слабый звук ответного выстрела.

Раненый немедленно обрел надежду:

– Черт возьми, меня ищут!.. Жахну-ка я еще раз.

Перемежая стоны боли с проклятиями, он еще раз зарядил пистолет и выстрелил. В ответ раздался новый выстрел, уже гораздо ближе.

– Ну вот, слава богу. Через четверть часа мои болваны будут здесь. Скоро я встану на ноги… и тогда берегись, Робен!

Надзиратель ничуть не ошибся в своих предположениях. Его сослуживцы, заметив, правда с опозданием, что упустили добычу, погнавшись за тенью, прибыли на поляну, вооруженные факелами из смолистого дерева. Перед ними бежал Фаго, который весело запрыгал и громко залаял при виде хозяина.

Надзиратели наскоро соорудили носилки и с невероятными трудностями возвратились в колонию, доставив туда своего товарища, вновь впавшего в состояние бреда. У этого дьявола в человеческом облике действительно было девять жизней.

Не прошло и полутора суток, как на территории колонии появился индеец Атука и принялся рассказывать каждому встречному и поперечному, что он встретил белого тигра и готов прямо сейчас сопроводить вооруженный отряд по его следам, за скромное вознаграждение разумеется.

Об этом узнал Бенуа. Он велел привести индейца к своей постели, посулил тому все, чего он хотел, приставил к нему двух человек по своему выбору и приказал им немедленно выступить в недобрый поход в полном вооружении и с подобающим припасом.

Действуя втайне от своего непосредственного начальника, старший надзиратель надеялся отличиться в розыске, вернуть беглеца и избежать бури, которая грозила разразиться над его головой после выздоровления.