Часть первая НАСЛЕДИЕ ВОЙНЫ

Я думал, что ты будешь там ждать меня… Вместо этого меня встретил стойкий смрад руин и пустые глазницы нашего разрушенного дома.

Мы видели физическое уничтожение, но последствия обширного экономического, политического, социального и психологического краха за пять лет превращения Гитлером Европы в военную машину совершенно ускользнули от нас.

Глава 1 ФИЗИЧЕСКОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ

В 1943 г. известное издательство Карла Бедекера выпустило путеводитель по Генеральной губернии – небольшой части Польши, которой была предоставлена видимость автономии при нацистском режиме. Подобно всем публикациям в Германии того времени, он служил средством пропаганды и информировал своих читателей. Часть, посвященная Варшаве, вполне для этого подходила. Путеводитель восторгался немецкими корнями этого города, его немецким характером и тем, что он стал одной из крупных столиц мира, «главным образом благодаря усилиям немцев». Он призывал туристов посетить средневековый королевский замок, собор XIV века и прекрасную иезуитскую церковь периода позднего Ренессанса – все эти плоды немецкой культуры и немецкого влияния. Особый интерес представлял комплекс дворцов в стиле позднего барокко, расположенный вокруг площади Пилсудского – «самой красивой площади в Варшаве», теперь переименованной в площадь Адольфа Гитлера. В центральной части комплекса был расположен «саксонский» дворец, построенный, разумеется, немцем, с красивыми саксонскими садами, которые опять-таки были спроектированы немецкими архитекторами. Путеводитель признавал, что парочка зданий, к сожалению, повреждена в сражении за Варшаву в 1939 г., но с той поры, заверял он своих читателей, Варшава «заново отстраивается под немецким руководством».

Не было никаких упоминаний о западных предместьях города, превращенных в гетто для евреев. Вероятно, это случилось потому, что по выходе в свет этого путеводителя здесь поднялось восстание, которое заставило бригадефюрера СС Юргена Штрупа поджечь практически каждый дом в этом районе. Почти четыре квадратных километра города, таким образом, были полностью уничтожены.

В следующем году разразилось второе восстание, охватившее оставшуюся часть города. На этот раз более масштабный мятеж с подачи польской Армии крайовы (Отечественная армия). В августе 1944 г. группы польских мужчин, женщин и подростков начали нападать из засады на германских солдат, похищая у них оружие и боеприпасы. В течение последующих двух месяцев они забаррикадировались внутри и вокруг Старого города, удерживая здесь более 17 тысяч немецких солдат, брошенных на подавление мятежа. Восстание закончилось только в октябре после нескольких наиболее ожесточенных боев. После этого, устав от непокорности поляков и осознавая, что русские в любом случае вот-вот войдут в город, Гитлер приказал разрушить город полностью.

Следуя приказу, немецкие войска взорвали средневековый королевский замок, который произвел такое сильное впечатление на Бедекера. Кроме того, они сделали подкоп под собором XIV века, взорвав и его тоже. После чего уничтожили церковь иезуитов. Саксонский дворец методично подвергался взрывам в течение трех дней сразу после Рождества 1944 г., как и весь комплекс дворцов, построенных в стилях барокко и рококо. Отель «Европейский» из путеводителя Бедекера в октябре подожгли, а в январе 1945 г. – для закрепления результата – взорвали. Германские войска продвигались от дома к дому, от улицы к улице, методично уничтожая весь город: 93 % жилых зданий Варшавы были разрушены или повреждены и уже не подлежали восстановлению. В завершение нацисты сожгли Государственный архив и публичную библиотеку, архивы древних документов и новой документации, финансовые и муниципальные архивы.

После войны, когда поляки задумались о восстановлении своей столицы, Национальный музей устроил выставку, где были представлены фрагменты зданий и произведений искусства, которые были повреждены или уничтожены во время немецкой оккупации. Они выпустили сопроводительный путеводитель, написанный, в отличие от путеводителя Бедекера, полностью в прошедшем времени. Цель состояла в том, чтобы напомнить жителям Варшавы и всему миру о том, что именно было утрачено. И путеводитель, и выставка подразумевали понимание того, что те люди, которые пережили разрушение Варшавы, не способны оценить безмерность произошедшего с их городом. Для них все это происходило постепенно. В первую очередь – бомбардировки 1939 г., затем грабежи во время нацистской оккупации, в финале – уничтожение гетто в 1943 г. и окончательное разорение столицы в конце 1944 г. Теперь, спустя всего несколько месяцев после освобождения, поляки привыкали жить в едва уцелевших домах, окруженных со всех сторон горами обломков.

Истинный масштаб разрушений могли оценить только те, кто видел их последствия, а не сам процесс. Джон Вашон – молодой фотограф, приехавший в Варшаву после войны вместе с помощью от Организации Объединенных Наций, – в своих письмах жене Пенни в январе 1946 г. обнаруживает полное непонимание масштаба разрушений:

«Это действительно невероятный город, и я хочу, чтобы ты представила себе его, но не знаю, как это сделать. Понимаешь, это большой город. До войны больше миллиона жителей. Такой же большой, как Детройт. Сейчас он разрушен на 90 %… Куда бы ты ни пошел, везде стоят остовы домов без крыш или большей части стен, и в них живут люди, за исключением гетто, которое представляет собой просто огромную равнину битых кирпичей, покореженных кроватей, ванн и диванов, картин в рамочках, чемоданов – и миллионы разных вещей торчат среди обломков. Не понимаю, как такое можно было сделать… Это настолько ужасно, что я не могу в это поверить».

Прекрасный город в стиле барокко, описанный Карлом Бедекером всего двумя годами раньше, полностью исчез.

Трудно подобрать слова, чтобы передать масштаб разрушений, вызванных Второй мировой войной. Варшава всего лишь один пример уничтоженного города – в одной только Польше десятки подобных. В Европе в целом были полностью или частично разорены сотни городов. Фотографии, сделанные после войны, могут дать некоторое представление о степени разрушения отдельных городов, но, когда пытаешься оценить это разорение на территории всего континента, оно не поддается осмыслению. В некоторых странах, особенно Германии, Польше, Югославии и Украине, целое тысячелетие культуры и архитектуры было уничтожено всего за несколько лет. Насилие, вызвавшее такое тотальное опустошение, историки сравнивали с Армагеддоном.

Те, кто своими глазами видели разрушение городов Европы, тяжело пережили разорение родных мест, воспоминания для них были слишком болезненны, из их отрывочных, искаженных описаний событий трудно составить полную картину. Однако прежде чем анализировать реакцию людей, необходимо привести некоторые статистические данные, ибо они имеют важное значение, несмотря на определенные трудности в их получении.

Будучи единственным государством, которое успешно противостояло Гитлеру на протяжении всей войны, Великобритания очень сильно пострадала. (Государством, которое успешно противостояло Гитлеру с 1941 г. до конца войны, прежде всего был Советский Союз. – Ред.)

Люфтваффе (военно-воздушные силы Германии. – Пер.) сбросили на нее почти 50 тысяч тонн бомб во время блицкрига, уничтожив 202 тысячи домов и нанеся ущерб еще четырем с половиной миллионам домов. О бомбардировках, которые пережили крупные города Великобритании, хорошо известно, но то, что случилось с некоторыми небольшими городами, демонстрирует истинный масштаб бомбежек. Жестокость атак на Ковентри (город в графстве Йоркшир, индустриальный центр. – Пер.) породила в немецком языке новый глагол coventriren (ковентрировать), или уничтожать полностью. В Клайдбенке – сравнительно небольшом промышленном городе на окраине Глазго – из 12 тысяч домов только восьми удалось избежать разрушения.

По другую сторону Ла-Манша ущерб был не таким глобальным, но более точечным. Город Каи, например, был практически стерт с лица земли, когда союзники высадились в Нормандии в 1944 г.: 75 % города были уничтожены бомбами. Сен-Ло и Гавр пострадали еще больше – были разрушены 77 и 82 % домов соответственно. После высадки союзников на юге Франции в Марселе были разрушены полностью или частично более 14 тысяч зданий. Согласно правительственным документам по выплате компенсаций и займов в связи с потерями во время войны, 460 тысяч зданий во Франции уничтожены во время войны и еще 1,9 миллиона – повреждены.

Чем дальше на восток, тем ужаснее разрушения. В Будапеште повреждены 84 % зданий, из них 30 % настолько, что жить в них было невозможно. Город Минск в Белоруссии разрушен почти на 80 %, уцелели лишь 19 из 332 крупных предприятий города, и то только потому, что мины, заложенные отступавшими немцами, были вовремя обезврежены саперами Красной армии. Большинство общественных зданий в Киеве было заминировано во время отступления в 1941 г. советских войск – остальные уничтожены, когда они наступали в 1944 г. За город Харьков в Восточной Украине велось так много боев, что в конце концов там почти нечего стало оспаривать. В Ростове и Воронеже, согласно сведениям одного британского журналиста, «степень разрушения приблизилась к 100 %». Этот список можно продолжить. Приблизительно 1700 больших и маленьких городов уничтожены в СССР – 714 из них в одной только Украине.

Те, кому довелось проехать этими разоренными после войны ландшафтами, видели лишь разрушенные города. Очень немногие пытались описывать только что увиденное. Вместо этого люди пытались примириться с локальным ущербом в каждом городе, с которым они сталкивались. Например, Сталинград представлял собой лишь «куски стен, коробки полуразрушенных зданий, кучи обломков, отдельно стоящие трубы». Севастополь «вызывал невыразимую печаль» – в нем «даже в пригородах… едва ли нашелся бы стоящий дом». В сентябре 1945 г. американский дипломат Джордж Ф. Кеннан оказался в бывшем финском, а теперь российском городе Выборге, где увидел, как «лучи раннего утреннего солнца… выхватывали пустые скорлупки жилых домов и моментально заполнили их холодным бледным светом». Не считая козы, которую Кеннан испугал в одном из дверных проемов, он, по-видимому, был единственным живым существом во всем городе.

В эпицентре опустошения находилась Германия, города которой, без сомнения, понесли самый большой ущерб в войне. Около 3,6 миллиона немецких квартир были уничтожены английскими и американскими военно-воздушными силами. Иначе говоря, около одной пятой всего жилого фонда Германии. В абсолютных цифрах ущерб почти в восемнадцать раз больше причиненного Великобритании. Отдельные города пострадали гораздо сильнее, чем в среднем по стране. Согласно цифрам Департамента статистики рейха, Берлин потерял до 50 % жилых домов, Ганновер – 51,6 %, Гамбург – 53,3 %, Дуйсбург – 64 %, Дортмунд – 66 % и Кельн – 70 %.

Когда наблюдатели союзников прибыли в Германию после войны, большинство из них ожидали увидеть разрушения масштаба Великобритании во время блицкрига. Даже после того, как английские и американские газеты и журналы начали публиковать снимки и описания разрушений, подготовиться к тому, чтобы увидеть их воочию, оказалось невозможно. Например, описание Майнца Остином Робинсоном, сразу после войны командированным в Западную Германию от британского министерства производства, выдает его потрясение: «Этот скелет с уничтоженными целыми жилыми кварталами, огромными пространствами, на протяжении которых нет ничего, кроме стен, и почти полностью разрушенными изнутри предприятиями – вот картина, которая – я это знаю – останется со мной на всю жизнь. Это понималось умом, но не ощущалось на уровне эмоций, по-человечески».

Английский лейтенант Филипп Дарк был в равной степени потрясен апокалиптическим зрелищем, увиденным им в Гамбурге в конце войны: «Мы повернули к центру и вошли в город, который был разорен так, что это выходило за границы понимания. Зрелище более чем ужасающее. Насколько видел глаз, простирались квадратные мили пустых каркасов домов с искореженными балками, которые, как пугала, торчали в воздухе; батареи отопления выпирали из стоящих стен, как распятые скелеты птеродактилей. Страшные очертания труб, растущих из остова стены. И все это в ничем не нарушаемой тишине… Такое невозможно понять, пока не увидишь».

Есть какое-то ощущение полного отчаяния в описаниях немецких городов 1945 г. Дрезден, например, уже не напоминал «Флоренцию на Эльбе», а больше походил на «поверхность Луны». Планировщики полагали, что на его восстановление уйдет по крайней мере семьдесят лет. Мюнхен был разрушен так сильно, что «поистине почти создавалось впечатление приближения Судного дня». Берлин «полностью разрушен – просто груды битого камня и остовы домов». Кельн стал городом, «лежавшим в руинах, бесформенным в грудах обломков и одиночестве полного физического поражения».

18–20 миллионов немцев остались без крова после уничтожения их городов. Эта цифра равна довоенному населению Голландии, Бельгии и Люксембурга, вместе взятых. 10 миллионов человек на Украине также остались без крыши над головой – это больше, чем довоенное население всей Венгрии. Люди ютились в подвалах, развалинах, землянках – везде, где могли найти себе хоть небольшое убежище. Они были полностью лишены необходимых удобств – воды, газа, электричества, как и миллионы других людей по всей Европе. В Варшаве, например, из всех уличных фонарей работали только два. В Одессе вода была только в артезианских скважинах, так что даже приезжавшим сюда высокопоставленным лицам давали всего одну бутылку воды в день для умывания. Без этих необходимых коммунальных услуг население Европы было обречено жить, по словам одного американского обозревателя, «как в Средневековье, но среди сломанных механизмов двадцатого века».

В то время как разорение достигло своего наивысшего пика в европейских городах, сельские общины часто страдали не меньше. Фермерские хозяйства по всему континенту подверглись разграблению, сожжению, затоплению либо были просто заброшены из-за войны. Болота в Южной Италии, столь усердно осушаемые Муссолини, вновь, уже умышленно, затоплены отступавшими немцами, что привело к вспышке малярии. Более миллиона акров (219 тысяч га) в Голландии уничтожены немецкими войсками, намеренно открывшими плотины, которые сдерживали море. Удаленность от главных театров военных действий не защитила от подобных действий. В Лапландии более трети жилых домов было уничтожено отступавшими немцами. Смысл этого состоял в том, чтобы лишить предательские финские войска какого-либо убежища зимой, в результате чего появилось более 80 тысяч беженцев. По всей Северной Норвегии и Финляндии были заминированы дороги, уничтожены телефонные линии, взорваны мосты, что создало проблемы, которые ощущались на протяжении не одного года после окончания войны.

И опять, чем дальше на восток, тем сильнее разруха. Во время немецкой оккупации Греция, например, потеряла треть своих лесов, более тысяч деревень были сожжены и обезлюдели. В Югославии, согласно выводам послевоенной Комиссии по репарациям, уничтожению подверглись 24 % садов, 36 % виноградников и около 60 % домашнего скота. Разорение сельского хозяйства Югославии завершило хищение миллионов тонн зерна, молока и шерсти. В СССР дело обстояло еще хуже, здесь были уничтожены 70 тысяч деревень вместе с жителями и всей сельскохозяйственной инфраструктурой. Подобный ущерб не просто следствие сражений и банального грабежа – это планомерное, систематическое и умышленное разорение земли и уничтожение собственности. Хутора и деревни сжигались по малейшему подозрению в участии в сопротивлении, а обширные участки леса вдоль дорог вырубались с целью минимизировать риск попадания в засаду.

Существует много письменных свидетельств о том, как безжалостны были Германия и Россия и в атаках, и в обороне. Когда германская армия обрушилась на территорию Советского Союза летом 1941 г., Сталин, выступая по радио перед народом, призвал уничтожать все, что можно, перед отступлением: «Вся ценная собственность, включая цветные металлы, зерно и топливо, которую нельзя забрать с собой, должна быть непременно уничтожена. В районах, оккупированных врагом, партизанские отряды… должны поджигать леса, склады и транспорт».

Когда фортуна начала поворачиваться к нему спиной, Гитлер точно так же приказал не оставлять ничего наступающим советским войскам. «Невзирая на местных жителей, каждый населенный пункт должен быть сожжен и уничтожен, чтобы лишить врага места для размещения, – гласил один из приказов Гитлера командующему его армией на Украине в декабре 1941 г. – Уцелевшие населенные пункты должны быть впоследствии уничтожены военно-воздушными силами». Позже, когда ситуация стала еще более отчаянной, Гиммлер приказал командирам подразделений СС уничтожать все: «Ни один человек, ни одна корова, ни один центнер зерна, ни один железнодорожный путь не должен остаться после вас… Враг должен увидеть полностью сожженную и разрушенную местность».

Вследствие подобных приказов огромные площади сельскохозяйственных угодий на Украине и в Белоруссии неоднократно подвергались сожжению, и вместе с ними – бесчисленное количество деревень и хуторов, которые могли стать пристанищем для врага. Промышленные предприятия, естественно, подлежали уничтожению в первую очередь. В Венгрии, например, 500 крупных заводов были демонтированы и перевезены в Германию, а более 90 % оставшихся предприятий намеренно нанесен ущерб, или они были уничтожены, почти все угольные шахты затоплены или засыпаны. В СССР разрушено приблизительно 32 тысяч предприятий. Согласно подсчетам Комиссии по репарациям, промышленным предприятиям Югославии был нанесен ущерб в размере 9,14 миллиарда долларов – одна треть всей промышленности страны.

Однако самый, пожалуй, большой ущерб был нанесен транспортной инфраструктуре континента. Например, Голландия потеряла 60 % своего автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. В Италии до трети автодорожной сети стало непригодным для использования, 13 тысяч мостов повреждены или разрушены. И Франция, и Югославия утратили 77 % своего локомотивного парка и столько же подвижного состава. Польша – пятую часть своих автомобильных дорог, треть железнодорожных путей (всего около 10 тысяч миль), 85 % подвижного состава и 100 % гражданской авиации. Норвегия лишилась половины своего довоенного количества судов, Греция – от двух третей до трех четвертей всего флота. К концу войны единственным повсеместно надежным способом передвижения был пеший.

Материальное разорение Европы стало чем-то большим, чем просто утратой зданий и инфраструктуры. Даже большим, чем уничтожение целых веков культуры и архитектуры. По-настоящему в этих развалинах тревожило то, что они явились символом. По словам одного английского военнослужащего, «памятником способности человека к самоуничтожению». Для сотен миллионов людей это стало ежедневным напоминанием о злой воле человека, свидетелем которой стала Европа и которая снова может возникнуть в любое время.

Примо Леви, выживший в Освенциме, утверждал, что в действиях немцев, когда они уничтожали все после себя, прослеживалось нечто почти сверхъестественное. По его мнению, разрушенные остатки военной базы в Слуцке под Минском демонстрировали «талант разрушения, антисозидания, как в Освенциме; это была мистика отсутствия чего-либо, находящаяся за пределами всех потребностей войны или стремления захватить трофеи». Разрушения, нанесенные союзными войсками, были почти такими же тяжелыми: когда Леви увидел Вену в руинах, его охватило «тяжелое ощущение непоправимого и окончательного зла, присутствующего повсюду, укрывшегося внутри Европы и мира, как семя будущего зла».

Именно эта скрытая тенденция к «антисозиданию» и «окончательному злу» заставляет с тревогой созерцать разрушенные европейские города. Все описания этого периода подразумевают – никогда не говоря напрямую, – что за этим физическим уничтожением таится нечто гораздо худшее. Остовы домов и картины в рамах, торчащие из развалин в Варшаве, весьма символичны: под развалинами таилась человеческая и нравственная катастрофа в прямом и переносном смысле.

Глава 2 НЕВОСПОЛНИМЫЕ УТРАТЫ

Если физическое разрушение Европы не поддается простому осмыслению, то в еще большей степени это касается человеческих жизней – той цене, которая заплачена за войну. Любое описание такого рода неминуемо неполно. Мне приходит на память попытка романиста Ганса Эриха Носсака описать последствия огненной бури в Гамбурге 1943 г.: «Когда мысленно еду по той дороге в Гамбург, я ощущаю желание остановиться и бросить эту затею. Зачем продолжать? Я хочу сказать, зачем записывать все это на бумагу? Не лучше ли было бы предать это забвению навсегда?» И тем не менее, как понимал это сам Носсак, долг свидетелей и историков – записывать подобные события, даже если попытки придать им смысл обязательно обречены на провал.

Описывая катастрофы такого огромного масштаба, историк всегда подвергается противоречивым побуждениям. С одной стороны, он может представить голую статистику и предоставить читателю судить о значении таких цифр. После войны правительства и гуманитарные организации предъявили статистику почти по каждому аспекту этого конфликта, начиная от числа погибших солдат и гражданских лиц и кончая экономическими потерями от бомбардировок в отдельных отраслях промышленности. По всей Европе возникло стремление измерять, оценивать, подсчитывать количество – наверное, по словам Носсака, в «попытке изгнать мертвых посредством цифр».

С другой стороны, есть искушение совершенно проигнорировать цифры, записав лишь впечатления простых людей, которые своими глазами видели эти события. После огненной бури в Гамбурге, например, не 40 тысяч погибших расстроили население Германии, а то, каким образом они приняли смерть. Рассказы о ветрах ураганной силы и буре искр, от которых загорались волосы и одежда людей, захватывают воображение гораздо сильнее, чем голые цифры. Во всяком случае, даже в то время на уровне интуиции становилось понятно, что статистические данные ненадежны. В городе, где тела погребены под горами обломков, некоторые из них под воздействием сильного жара приварились друг к другу, а другие просто превратились в пепел, невозможно подсчитать с какой-либо точностью число погибших. Какой бы подход ни был избран, лишь самый беглый взгляд в состоянии передать уровень подобной катастрофы. Общепринятая история просто не способна описать то, что Носсак назвал «что-то другое… сама странность… совершенно невозможное».

В некотором смысле пожар в Гамбурге – это все произошедшее с Европой за время войны в миниатюре. Как и во всей остальной Европе, бомбежки превратили город в руины, тем не менее в ней были регионы, безмятежно существовавшие, чудесным образом не затронутые войной. Как и во многих других частях континента, целые пригороды опустели после этого пожара, оставаясь безлюдными еще много лет после трагедии. Жертвами, как и везде, становились люди многих национальностей и всех общественных слоев.

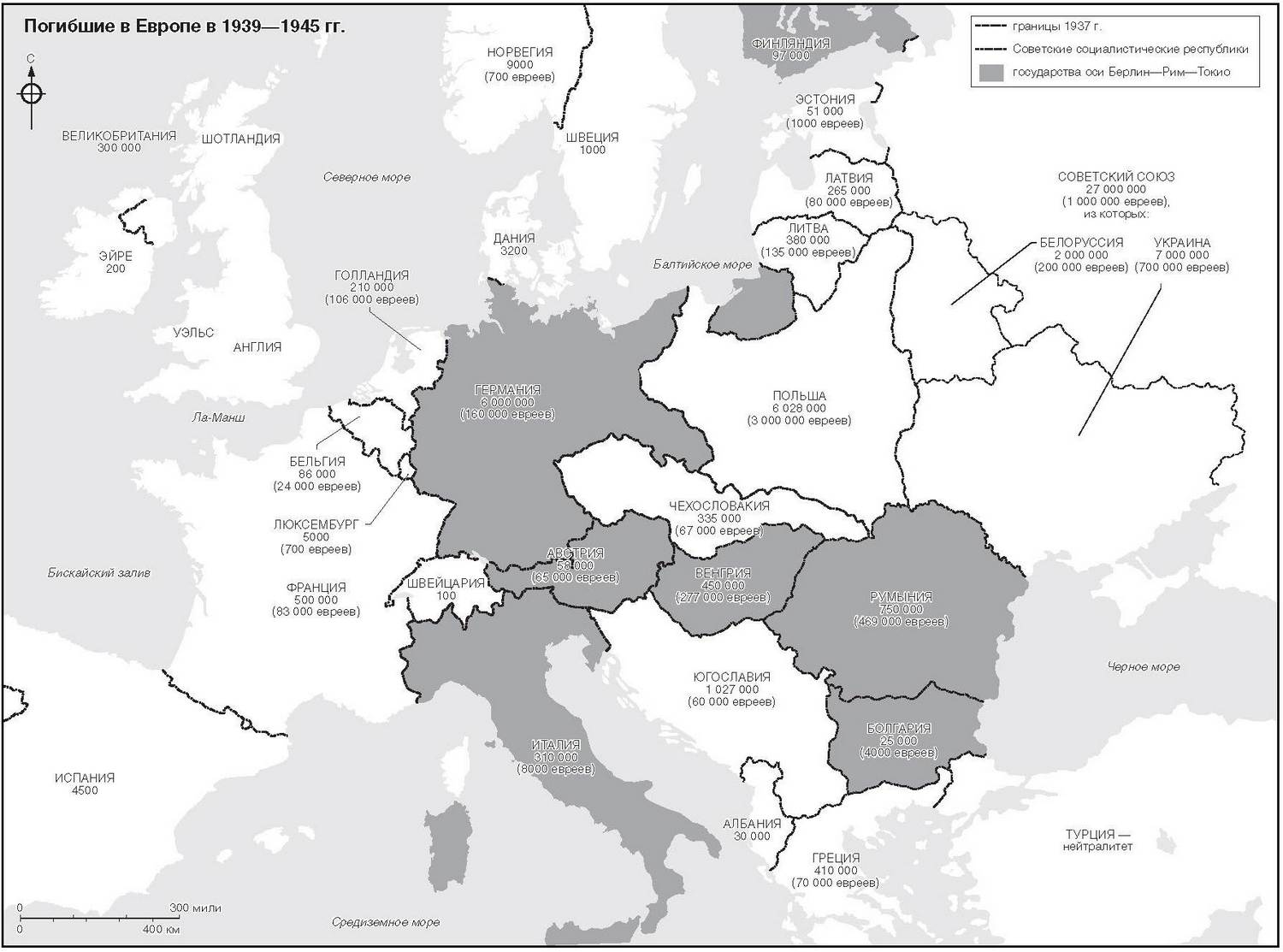

Однако резкие контрасты между судьбой этого города и судьбой остальной части континента существуют. Какой бы ужасной ни была бомбежка Гамбурга, она унесла жизни менее 3 % населения. Смертность в Европе в целом более чем в два раза превышала эту цифру. Число людей, смерть которых стала непосредственным результатом Второй мировой войны в Европе, поистине потрясает воображение: от 35 до 40 миллионов. Это число находится где-то посередине между довоенным населением Польши (35 млн) и Франции (42 млн). Иначе говоря, такое число погибших было бы, случись пожару после бомбежки в Гамбурге повторяться каждую ночь в течение тысячи ночей.

Итоговая цифра маскирует огромное неравенство между странами по числу погибших. Например, потери Bеликобритании, хотя и ужасают, сравнительно невелики: приблизительно 300 тысяч человек убитыми – около трети от числа потерь, понесенных ею в Первой мировой войне. Французы потеряли более полумиллиона убитыми, голландцы – около 210 тысяч, бельгийцы – 86 тысяч и почти 310 тысяч – итальянцы. По контрасту с ними Германия потеряла почти 4,5 миллиона солдат и полтора миллиона гражданского населения. Только под бомбами союзников закончило свою жизнь столько граждан Германии, сколько погибло по разным причинам англичан, бельгийцев и голландцев, вместе взятых, за все время войны.

И опять чем дальше на восток, тем тяжелее потери. Греция в войне потеряла около 410 тысяч человек погибшими – итог не хуже и не лучше, чем в любой другой стране, уже внесенной в этот список, но лишь до тех пор, пока не начинаешь понимать, что перед войной население Греции составляло всего около 7 миллионов человек. Из чего следует, что война унесла жизни около 6 % греков. Точно так же 450 тысяч погибших венгров составляли почти 5 % всего населения страны. Число убитых в Югославии достигло более миллиона человек, или 6,3 % населения, в Эстонии, Латвии и Литве, вероятно, до 8–9 % от общего числа довоенного населения. Поляки как нация, в сравнении со всеми, пострадали сильнее – более 6 миллионов человек убитыми, иначе говоря, почти каждый шестой поляк.

Самое большое абсолютное число жертв войны пришлось на граждан Советского Союза – около 27 миллионов человек. Эта непостижимая цифра опять-таки обязательно таит огромные региональные различия. Нет достоверных данных по отдельным регионам, скажем, Белоруссии или Украине, которые в то время не являлись отдельными государствами. Тем не менее большинство оценок числа жертв войны на Украине сходится на цифре 7–8 миллионов, или каждый пятый украинец, если, конечно, эта цифра достоверна. Общее число погибших белорусов считается самым высоким – четверть всего населения.

В настоящее время, как и в 1945 г., почти невозможно осознать на практике значение такой статистики, и любая попытка оживить эти цифры обречена на провал. Однако можно сделать вывод о том, что в среднем очередная жертва войны появлялась каждые пять секунд – и это на протяжении почти шести долгих лет. Как такое возможно себе представить? Даже люди, пережившие войну, видевшие массовые убийства, поля, покрытые мертвыми телами, и братские могилы, до краев заполненные трупами, не способны понять истинный масштаб убийств, которые происходили по всей Европе во время войны.

Наверное, единственный способ близко подойти к пониманию того, что случилось, – перестать представлять себе Европу местом, населенным мертвецами, а вместо этого подумать о ней как о месте, где возникла пустота. Почти каждый из оставшихся в живых к концу войны потерял друзей или родственников. Целые деревни, небольшие и даже большие города были практически стерты с лица земли вместе со всем их населением. Большие регионы Европы, бывшие когда-то родиной для благоденствующих и беспокойных сообществ людей, теперь почти полностью обезлюдели. И не присутствие смерти определяло атмосферу послевоенной Европы, а, скорее, отсутствие тех, кто когда-то населял ее гостиные, ходил по ее магазинам, улицам и рынкам.

Из далекого XXI века мы склонны рассматривать конец войны как время празднования. Такой вывод возникает из представленных фотографий с изображением моряков, целующих девушек на Таймс-сквер в Нью-Йорке, и улыбающихся солдат всех национальностей, прогуливающихся по Елисейским Полям в Париже. Однако, несмотря на празднества, которые происходили в конце войны, Европа на самом деле представляла собой место траура. Чувство потери было и личным, и общим. Равно как большие и малые города континента сменились осыпающимися руинами, семьи и сообщества людей сменились зияющими пробелами.

Некоторые потери, несомненно, ощутимее других. Самым явным, особенно в Восточной Европе, явилось отсутствие евреев. Эдит Банет, еврейка из Чехословакии, выжившая в войне, в своем устном интервью, данном в Лондонском музее империалистической войны в рамках исторического проекта, подвела итог того, как это отсутствие по-прежнему ощущается в настоящее время на личностном уровне: «Когда задумываешься о близких, которых мы все потеряли, понимаешь, насколько все непоправимо. Их нельзя заменить – это чувствуется и во втором, и в третьем поколении. На празднование свадьбы и обрядов бармицва могут прийти пятьдесят – шестьдесят членов семьи. Когда у моего сына были бармицва и свадьба, не было никакой семьи – вот так второе и третье поколения ощущают массовое уничтожение евреев фашистами, им недостает родственников. Мой сын не испытал жизни в семье, когда есть дяди, тети, бабушки, дедушки. Здесь пробел».

В 1945 г. большая часть людей считала членов семьи и друзей, погибших на войне, а выжившие евреи пересчитывали оставшихся в живых. Подчас таковых не находилось вовсе. В книге памяти о берлинских евреях, погибших во время войны, представлены списки целых больших семей от крошечных детей до их прадедушек и прабабушек. В ней, в частности, шесть страниц посвящены Абрамсам, одиннадцать – Хиршам, двенадцать – Леви и тринадцать – Вольфам. Подобные книги можно было составить для любой еврейской общины, которые существовали по всей Европе. Виктор Брайтбург, например, потерял всю свою семью в Польше в 1944 г. «Я единственный из пятидесяти четырех членов моей семьи выжил. Я отправился в Лодзь, найти там кого-нибудь из родных, но никого не было в живых».

Когда все потери суммированы, становится очевидно, что «пробел», о котором говорит Эдит Банет, охватывает не только семьи, но и общины. В довоенной Польше и на Украине существовали десятки больших городов, в которых евреи составляли немалую часть населения. Например, Вильно, нынешний Вильнюс – столица Литвы, был до войны родиной для 60–70 тысяч евреев. К середине 1945 г. в живых из них остались, наверное, лишь 10 %. Евреи также составляли около трети населения Варшавы – всего их было 393 950 человек, когда же Красная армия в январе 1945 г., наконец, перешла Вислу у Варшавы, советские солдаты обнаружили в городе всего 200 выживших евреев. Даже к концу 1945 г., когда горстки уцелевших потянулись назад, в Варшаве их было не более 5 тысяч.

Еврейским общинам в сельских районах повезло ничуть не больше. На обширных просторах вокруг Минска в Белоруссии присутствие евреев сократилось с 13 % от всего населения до 0,6 %. В Волыни, самом сельском районе довоенной Польши, 98,5 % еврейского населения были уничтожены фашистами и местными полицаями. В общей сложности за время Второй мировой войны погибли по меньшей мере 5 750 000 евреев, что явилось самым жестоким и систематичным геноцидом в истории человечества.

И опять же такую статистику трудно понять, пока не начнешь представлять себе, что эти цифры могут означать в человеческом масштабе. Алисия Адамс, прошедшая концлагерь в Дрогобыче (Польша), жестко описывает события, свидетельницей которых она стала: «Не только мои родители, дяди, тети и мой брат, но и все друзья моего детства и все люди, которых я знала в детстве, – все население Дрогобыча было уничтожено, около тридцати тысяч человек. Их расстреляли. Я видела, как убивают не только ближайших членов моей семьи, а всех. Я видела, как кого-нибудь убивают, каждый день – это стало частью моего детства».

Евреям, спасшимся и выжившим, возвращаться в опустевшие и заброшенные населенные пункты Восточной Европы было крайне тяжело. Известный советский писатель Василий Гроссман вырос на Украине, но во время немецкого вторжения жил в Москве. Когда он вернулся на Украину в качестве военного корреспондента в конце 1943 г., то обнаружил, что все его друзья и родственники истреблены. Он одним из первых написал о том, что вскоре станет известно как холокост: «На Украине нет евреев. Нигде – ни в Полтаве, Харькове, Кременчуге, Борисполе, Яготине – ни в одном из крупных городов, ни в одном из сотен малых городков, ни в одной из тысяч деревень вы не увидите черных, полных слез глаз маленьких девочек, не услышите страдальческий голос старухи, не увидите темного лица голодного младенца. Везде тишина. Безмолвие. Целый народ был жестоко погублен».

Вместе с уничтожением целого народа в большей части континента была также утрачена и уникальная культура, создававшаяся веками.

«Это было убийство великого и древнего профессионального опыта, передаваемого из поколения в поколение в тысячах семьях ремесленников и представителей интеллигенции. Это было убийство повседневных традиций, которые деды передавали своим внукам, убийство воспоминаний, печальной песни, народной поэзии, жизни – счастливой и горькой. Это было уничтожение домашних очагов и кладбищ. Это была смерть народа, который жил бок о бок с украинцами на протяжении сотен лет…»

Евреи – единственная группа людей, которая ближе всего подошла к пониманию чудовищности всего того, что случилось с Европой во время Второй мировой войны. Тот факт, что их отбирали и сгоняли вместе, предоставил возможность увидеть, как происходят массовые убийства не только в их местечке, но и по всему континенту. Даже дети понимали это. Одиннадцатилетняя Селина Либерман, например, пыталась сохранить свою еврейскую индивидуальность, несмотря на то что в 1942 г. ее спешно передали на воспитание супружеской паре христиан-украинцев. Каждый вечер у нее было обыкновение просить у Бога прощения за то, что ходила со своими новыми родителями в церковь, поскольку искренне верила, что она последняя оставшаяся в живых еврейка.

И даже в таком отчаянном положении сохранялись крупицы надежды. Селина Либерман не была последней оставшейся в живых еврейкой. По мере того как война отступала, евреи постепенно выходили из укрытий, порой даже в самых маловероятных местах. Тысячи из них выжили в лесах на болотах Литвы, Польши и Белоруссии. Иные прятались в подвалах и на чердаках сочувствующих неевреев. Даже в разрушенной Варшаве, подобно библейскому Ною, ступившему на берега изменившегося мира, из развалин появлялись горстки евреев. Они выдержали потоп холокоста, укрывшись в канализационных трубах, туннелях и специально построенных бункерах – их собственных, личных ковчегах. Величайшим, пожалуй, чудом – хотя оно могло и не ощущаться как таковое – стало выживание евреев в концентрационных лагерях Европы. Несмотря на старания нацистов уморить их голодом и изнурить работой, около 300 тысяч евреев дожили до освобождения союзниками в 1945 г. В общей сложности около 1,6 миллиона европейских евреев сумели избежать смерти.

Помимо прочего, война выявила несколько редких примеров государств, которые проявили благородство в отношении евреев, столкнувшись с серьезным давлением со стороны нацистов. Дания, например, не приняла ни одного антиеврейского закона, не конфисковала собственность ни у одного еврея и не сместила ни одного из них с правительственных постов. Когда выяснилось, что СС планирует согнать в одно место 7200 евреев, проживающих в стране, датчане сговорились тайно переправить почти всю еврейскую общину в Швецию. Итальянцы также сопротивлялись всем попыткам депортировать евреев не только в самой Италии, но и на территориях, которые она завоевала. Когда войска СС потребовали депортации 49 тысяч болгарских евреев, царь, парламент, церковь, интеллигенция и крестьяне горячо воспротивились этому. Говорили даже, что болгарские крестьяне были готовы лечь на железнодорожные пути, чтобы не допустить вывоза евреев. И, как следствие, Болгария стала единственной европейской страной, в которой численность евреев за годы войны только увеличилась.

Наконец, стали известны несколько поразительных примеров отдельных людей, готовых рисковать своими жизнями для спасения евреев. В этом смысле показателен немецкий промышленник Оскар Шиндлер. Однако с 1953 г. Государство Израиль признало заслуги в спасении евреев еще более 21 700 человек. Кто-то из них укрывал евреев, несмотря на собственные предрассудки по их поводу. Например, один голландский священнослужитель признавался, что ощущает сильное отвращение к евреям, которых он считал «невыносимыми… очень непохожими на нас, людьми другого рода, типичными представителями иной расы». И все же он был готов подвергнуться аресту и заключению в концлагерь за содействие им в бегстве от нацистов. Именно из таких маловероятных источников не только для евреев, но и для всего населения Европы в целом возникала надежда во время и после войны.

В то время как истребление евреев было очевидным, совершаемым в масштабе целого континента геноцидом, существовали и другие в равной степени зияющие пустоты в местном масштабе. В Хорватии режим усташей, при попытке провести в стране этническую чистку, уничтожил 592 тысячи сербов, мусульман и евреев. После истребления евреев в Волыни украинскими националистами были убиты 10 тысяч поляков. Болгары перебили греческие общины в районах вдоль северного побережья Эгейского моря, куда те вторглись. Венгры сделали то же самое с сербами в районе Воеводины в Югославии.

Во многих регионах Центральной и Восточной Европы нежелательные этнические группы просто изгонялись из городов и деревень. Это происходило в начале войны, когда прежние империи возвращали себе территории, утраченные после Первой мировой войны. Но самый драматический исход этнической группы произошел в 1945 г., когда под натиском наступавшей Красной армии несколько миллионов немцев бежали из Восточной Пруссии, Силезии и Померании, оставив за собой города-призраки. Когда эти части Восточной Германии после войны были переданы Польше, приехавшие сюда поляки описывали пугающее отсутствие жизни на вполне обычных в остальных отношениях улицах. В некоторых домах на столах все еще стояли тарелки с едой, как будто люди покидали свои дома в спешке. «Все было пусто, – вспоминает Збигнев Огродзинский, один из первых польских чиновников, получивших назначение в немецкий город Штеттин весной 1945 г. – Можно было войти в дома, и в них все оставалось на своих местах – книги на полках, мебель, все. Но не было ни одного немца».

В некоторых сельских районах Восточной Германии отсутствие жизни казалось тотальным. Летом 1945 г. один майор армии Великобритании описывал свою поездку по немецкой провинции Мекленбург, целью которой было ведение переговоров об обмене вещами с российской стороной: «Первые километры нашего пути до Кривица пролегали через лес Рабенштайнфельд, а затем через хорошие сельскохозяйственные земли. Эта поездка была самой удручающей из всех, которые мне пришлось совершить. Единственные люди, которых мы видели, – солдаты Красной армии и часовые. Фермы заброшены, амбары опустошены, в полях ни скота, ни лошадей, никакой домашней птицы – короче, мертвая земля. Не могу вспомнить, видел ли что-либо живое (помимо нескольких солдат Красной армии) на этом 18-километровом участке пути до Кривица. Я не слышал, чтобы запела хоть одна птица, не видел ни одного дикого животного».

За шесть лет демографическая ситуация в Европе непоправимо изменилась. Плотность населения в Польше упала на 27 %, а некоторые восточные районы страны теперь вообще стали едва обитаемы. Страны, когда-то обладавшие этнически смешанным населением, оказались «очищены» настолько сильно, что фактически были населены теперь лишь одной этнической группой. Поэтому, наряду с отсутствием людей, отсутствовало и общество: большие территории в Европе стали однородными. Этот процесс в послевоенные месяцы только ускорился.

Если массовое убийство жителей целых населенных пунктов окрасило в глазах сторонних наблюдателей пейзаж в зловещие тона, то для тех немногих, кто все еще жил среди этого безлюдья, оно стало гораздо более дезориентирующим. Например, люди, ставшие свидетелями массового истребления населения в Орадур-сюр-Глан – поселке в департаменте Лимузен, так никогда и не смирились этим. Летом 1944 г. в качестве ответной меры на действия местного движения Сопротивления все мужчины поселка были согнаны в одно место и расстреляны. Женщин и детей фашисты заперли в церкви, которую затем подожгли. Потрясение местных жителей было столь велико, что после войны они отказались восстанавливать поселок, решив, вместо этого, сохранить его в том виде, в каком он находился в день массовой казни его жителей. В настоящее время это по-прежнему поселок-призрак.

Массовые убийства, в равной степени жестокие, происходили также и в бесчисленных деревнях и поселках по всей Европе. Самой, пожалуй, позорной была акция в Лидице (Чехословакия), где все мужское население было расстреляно в отместку за убийство Рейнхарда Гейдриха, исполнявшего обязанности имперского протектора Богемии и Моравии. Дети из этой деревни были увезены в концлагерь Челмно, где погибли в газовых камерах, женщины попали в Равенсбрюк на каторжные работы. Саму деревню затем сожгли, после чего по ней прошлись бульдозеры, расчищая землю от обломков, чтобы на том месте, где когда-то стояли дома, выросла трава. Цель этой бойни состояла в том, чтобы не просто наказать местное население за оказание сопротивления оккупационным властям, а полностью стереть деревню с лица земли, будто ее никогда и не существовало. Впоследствии нацисты применяли подобную меру в целях устрашения, демонстрируя таким образом, что может случиться с любой другой деревней, если обнаружится, что она хоть как-то связана с деятельностью Сопротивления.

Психологическое воздействие такого тотального уничтожения целого населенного пункта не стоит недооценивать. В 1945 г. после освобождения узников из концентрационных лагерей выжившие женщины из Лидице отправились назад в свою деревню. Они не знали, что там произошло, пока не встретили на границе чешских солдат. Одна из этих женщин, Милослава Калибова, позже описывала свою реакцию: «Солдаты опустили головы, и у многих из них в глазах стояли слезы. Мы сказали: «Нет! Не говорите, что нас ждет что-то еще более худшее…» Один из солдат заговорил со мной, и я узнала от него, что три года назад все мужчины были расстреляны… Они убивали маленьких мальчиков. Так они убили всех мужчин… хуже всего, они отравили газом детей. Это страшный удар».

Когда она вернулась туда, где когда-то была ее деревня, она нашла «только пустое ровное место». От деревни не осталось ничего, кроме ее собственных воспоминаний и воспоминаний тех, кто выжил вместе с ней.

Уничтожение городов и деревень – потери не только для их уцелевших жителей, но и для отдельного региона и всего континента в целом, который, по словам Антуана де Сент-Экзюпери, был лишен «груза воспоминаний… совокупности преданий». Лидице, наряду с тысячью других деревень, была просто «выключена», подобно тому, как выключают свет.

Массовые убийства имели своим результатом зияющие «дыры» в ткани европейского общества, но были и другие, быть может не столь ощутимые потери, словно из гобелена полностью удалили одну нить. Самым поразительным, ощущавшимся почти повсеместно, было отсутствие мужчин. На фотографиях провинциальных городов Великобритании в День Победы запечатлены улицы, полные женщин и детей, празднующих конец войны, – мужчин, не считая стариков или случайно находящегося в отпуске солдата, на них почти не видно. Люди на этих фото улыбаются, уверенные, что отсутствие мужчин – явление временное. В других частях Европы такой уверенности не наблюдалось. Большинство немецких солдат и солдат стран оси в конце войны были интернированы – многие из них вернутся домой очень не скоро. И конечно, миллионы мужчин всех национальностей не вернутся никогда. «На протяжении тех тысяч миль, которые мы проехали по Германии, – писал один английский майор после войны, – заметнее всего ощущалось полное отсутствие мужчин в возрасте 17–40 лет. Это была страна женщин, детей и стариков».

Во многих других регионах Европы целые поколения молодых женщин были обречены остаться старыми девами по той простой причине, что большая часть молодых мужчин погибла. Например, в Советском Союзе к концу войны число женщин более чем на 13 миллионов превышало мужское население. Потеря мужчин ощущалась сильнее всего в сельской местности, где 80 % работников колхозов были женщины. Согласно переписи населения 1959 г., треть советских женщин, достигших возраста двадцати лет в период 1929–1938 гг., остались незамужними.

Став континентом женщин, Европа также превратилась в континент детей. В послевоенном хаосе многие дети были разлучены со своими семьями и, в целях безопасности, жили группами. В 1946 г. в Риме, Неаполе и Милане жили 180 тысяч беспризорных детей. Они были вынуждены спать у дверей, на улицах, промышляя кражами, попрошайничеством и проституцией. Сам папа римский обратился к мировой общественности с просьбой помочь итальянским детям, «бесцельно скитающимся по городам и деревням, брошенным и подвергающимся многим опасностям». Во Франции детей зачастую находили фермеры спящими в стогах сена. В Югославии и Восточной Словакии партизаны обнаруживали группы полуживых от голода детей, которые жили в лесах, пещерах и развалинах. Летом 1945 г. в одном только Берлине насчитывалось 53 тысячи потерявшихся детей.

Одного такого ребенка нашел английский подполковник Вильям Байфорд-Джонс; девочка жила в щели, образовавшейся в памятнике кайзеру Вильгельму в Берлине. Когда подполковник спросил ее, что она там делает, девочка ответила, что это самое безопасное место, которое она смогла найти для ночевки: «Меня никто не найдет. Здесь тепло, никто сюда не подходит». Когда представитель департамента социальной помощи Германии пришел, чтобы забрать ее, у него ушло несколько часов терпеливых уговоров на то, чтобы выманить ее оттуда.

Такие истории указывают на другую невосполнимую потерю общества Европы – отсутствие родителей. Проблема стояла особенно остро в тех частях Европы, которые были больше всего разорены войной. В Польше, например, насчитывалось больше миллиона «военных сирот» – термин, который на английском и американском официальном жаргоне применялся к тем детям, которые потеряли хотя бы одного родителя. Только в британской зоне Германии в 1947 г. было зарегистрировано 322 053 военных сироты. Отсутствие отцов или других мужчин сами дети воспринимали как должное, поскольку подобное явление распространялось повсеместно. «Я могу вспомнить только одного мальчика, у которого был отец, – говорит Анджей С., поляк из Варшавы, который сразу же после войны побывал в нескольких лагерях для перемещенных лиц. – Мужчины были очень странными существами, потому что их почти не было». Согласно данным ЮНЕСКО, треть немецких детей потеряла своих родителей.

Нехватка родителей и родительского надзора иногда имела неожиданные преимущества. Анджей С., например, признает, что его детство было трудным, но с удовольствием вспоминает некоторые игры, в которые он и другие мальчики играли в лагерях для перемещенных лиц, расположенных в Южной Германии. У самого Анджея была возможность играть с игрушками, о которых большинство детей в наши дни не могут и мечтать.

«Мы, дети, походили на диких собак. Жизнь тогда была очень интересной! Страх ушел, светило солнце, мы находили интересные вещи… Однажды мы нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Мы понимали, что это опасная находка, и хранили его какое-то время в ручье, не зная, что с ним делать… В конце концов мы положили снаряд в костер и побежали на другой конец лощины, чтобы посмотреть, что будет. Произошел сильный взрыв. Мы не думали о том, что кто-нибудь может оказаться там в тот момент, – мы были совершенно безрассудны. В другой раз мы нашли немецкие патроны для пулемета – много патронов. И положили их в металлическую печку, которую кто-то выбросил в лесу, засунули туда дрова и подожгли. Это было потрясающе! Патроны пробивали в печке дырки, пока она не превратилась в решето».

Случалось, Анджей с товарищами сооружал костры из жестянок с бензином, а однажды они спалили себе брови, когда подожгли бездымный порох. В другой раз они бросались друг в друга минами, а однажды даже нашли и запустили противотанковый снаряд. «Это тоже было здорово!» Больше всего во время всех этих забав он боялся не того, что может получить серьезное ранение, а того, что его мама может узнать, чем он занимается.

Он даже ходил по минному полю, чтобы набрать дикой малины, которая росла вдоль заброшенных немецких армейских бункеров. «Это было через несколько лет после войны, – объясняет он, – мины были видны. И мы решили, что можно пройти через минное поле – в конце концов, мы видели их, значит, находились в безопасности… Глупые везунчики. Если у тебя нет мозгов, тебе должна сопутствовать удача. А малина была отличная…»

Анджею повезло во многих смыслах. Он не только избежал серьезного ранения; у него была мать. Через некоторое время после окончания войны вернулся его отец, который воевал в составе 2-го Польского корпуса в Италии. Роскошь, которой были лишены около 13 миллионов других европейских детей. Значительная их часть потеряла обоих родителей, к сентябрю 1948 г. около 20 тысяч еще ждали и надеялись, что найдется хотя бы какой-нибудь родственник.

Психологические обследования сирот показывают, что они чаще других детей подвержены тревоге и депрессии, более склонны к суициду, эксцентричному и асоциальному поведению. Среди них наблюдается больший процент наркоманов и алкоголиков, заниженная самооценка и слабое здоровье. Для маленьких детей родители олицетворяют собой незыблемость мира и то, как он функционирует. Когда же они внезапно лишаются родителей, то теряют основу, на которой построено их понимание мира. Вдобавок к переживанию тяжелой утраты этим детям приходится осознать тот факт, что мир – это чрезвычайно нестабильное место.

Складывается ощущение, что подобный процесс во время войны шел по Европе в целом. Гнетущая атмосфера, вызванная потерями, изменила психологию континента на базисном уровне. Десятки миллионов людей пережили потерю друзей, семей и любимых, более того, многие регионы были вынуждены смириться с истреблением целых населенных пунктов, а все народы – со смертью больших пластов населения. Поэтому какое-то понятие о стабильности было утрачено не только у отдельных людей, но и на всех уровнях общества.

Понесшие тяжелую утрату люди склонны к неуправляемым действиям, то же самое справедливо в отношении населения городов, поселков и целых наций. Если, знакомясь далее с этой книгой, читатель начнет удивляться тому, почему я вдаюсь в такие подробности относительно потерь во время войны, стоит держать это в уме. Европа и раньше переживала множество потрясений, но масштаб Второй мировой войны заставил казаться ничтожным все, что происходило до этого веками. Европа не только переживала тяжелые утраты, война вогнала ее в тупик.

Глава 3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Помимо того что во Второй мировой войне, более чем в любой другой в истории человечества, погибли преимущественно европейцы, она также явилась причиной крупнейших перемещений населения, которые когда-либо знал мир. Весной 1945 г. Германия была наводнена иностранными рабочими – почти 8 миллионов работавших человек, принудительно привезенных сюда со всей Европы, трудились на немецких фермах и заводах. Из одной Западной Германии UNRRA – Администрация ООН по оказанию помощи и реабилитации – вернула на родину более 6,5 миллиона перемещенных лиц. Большинство – из Советского Союза, Польши и Франции, а также значительное количество итальянцев, бельгийцев, голландцев, югославов и чехов. Большую часть перемещенных лиц составляли женщины и дети. Один из множества пунктов уникальности Второй мировой войны среди современных войн – огромное количество гражданских лиц, взятых в плен наряду с традиционными военнопленными. Женщины и дети, наравне с мужчинами, считались военной добычей, были превращены в рабов в масштабе, невиданном в Европе со времен Римской империи.

Миллионы немцев оказались перемещенными внутри своей собственной страны, что еще больше осложнило ситуацию в Германии. К началу 1945 г. в стране насчитывались 4,8 миллиона внутренних беженцев, в основном на юге и востоке, которые были эвакуированы из разбомбленных городов, и еще 4 миллиона немцев, бежавших из восточных регионов рейха в страхе перед приходом Красной армии. Когда мы добавим к ним почти 275 тысяч английских и американских военнопленных, общая сумма составит по крайней мере 17 миллионов перемещенных лиц в одной лишь Германии. Это довольно скромная оценка: по подсчетам других историков, цифра гораздо выше. Согласно одному исследованию, в различные периоды войны во всей Европе были насильно перемещены свыше 40 миллионов человек.

С приближением конца военных действий огромное количество людей потоком хлынуло домой. Дерек Генри, английский сапер королевских инженерных войск, встречал группы таких людей неподалеку от Миндена в середине апреля 1945 г.

«Нам велели быть настороже, так как в отдельных районах немецкие войска все еще продолжали сопротивляться, но, к счастью, нам встречались лишь тысячи перемещенных лиц и беженцев всех национальностей – и все они направлялись в нашу сторону, на запад: болгары, румыны, русские, греки, югославы и поляки. Некоторые шли небольшими группами по двое-трое, и каждый со своим жалким узелком, погруженным на велосипед или тачку. Другие передвигались большими группами, набившись в переполненные автобусы или забравшись в кузова грузовиков. Конца этому не было. Где бы мы ни остановились, они обступали нас в надежде получить какую-нибудь еду».

Позже, по словам американского офицера разведки Сола Падовера, «тысячи, десятки тысяч и, наконец, миллионы освобожденных рабов стали выходить за территории ферм, заводов и рудников, заполняя дороги». Реакция на этот колоссальный поток перемещенных лиц была самой разнообразной в зависимости от личности того, кто видел это своими глазами. Падовер, у которого не было времени заниматься немцами, воспринял это как «наверное, самую трагическую миграцию людей в истории» и просто еще одно свидетельство вины немцев. Для местного населения, которое по вполне понятным причинам чувствовало себя неспокойно при виде таких больших групп обозленных иностранцев, они представляли угрозу. «Они выглядели как дикари, – писала одна немка после войны. – Их можно было испугаться». Для ошеломленных официальных лиц из числа военной администрации, в обязанности которых входило как-то управлять этими людьми, они были просто «шевелящейся толпой». Они заполняли дороги, слишком разрушенные, чтобы вместить их, и могли прокормить себя, только разграбляя по дороге магазины, склады и фермерские хозяйства. В стране с рухнувшими административными системами, где местные полицейские силы были перебиты или интернированы, не было никакого крова, и отсутствовало распределение продуктов, эти люди представляли собой невероятное бремя и неодолимую угрозу власти закона.

Но это взгляд извне. Для самих перемещенных лиц они были просто людьми, пытавшимися найти для себя путь к безопасности. Те, кому повезло, были подобраны французскими, английскими или американскими солдатами и привезены в центры для перемещенных лиц на западе. Но в подавляющем большинстве случаев союзникам просто не хватало сил и людских ресурсов заниматься ими. Сотням тысяч приходилось самостоятельно заботиться о себе. «Не было никого, – вспоминает Анджей С., которому на тот момент было всего девять лет. Он с матерью и сестрой был на принудительных работах на одной ферме в Богемии. В последние недели войны их собрали и отвезли в судетский город Карлсбад (современные Карловы Вары в Чехии), где в конце концов от них сбежали их последние немцы-караульные. – Мы оказались в вакууме. Не было ни русских, ни американцев, ни англичан. Абсолютно никого». Его мать решила двинуться на запад навстречу американским войскам, полагая, что так будет безопаснее, нежели попасть в руки русских войск. Несколько недель они шли пешком в Германию, многократно пересекая границу расположения американских войск, так как отступали к предназначенной для них зоне оккупации. Анджей вспоминает, что это было тревожное время, гораздо более тяжелое, чем то, когда они были в немецком плену.

«Это было действительно голодное время, потому что не было ничего. Мы попрошайничали, крали и делали все, что только могли. Мы выкапывали в поле картошку… Мне все время снилась еда. Картофельное пюре с беконом – это был предел желаний. Я не мог придумать ничего лучше. Горка золотистого дымящегося картофельного пюре!»

Он шел в целом потоке беженцев, состоящем из отдельных групп, которые не смешивались друг с другом. В его группе было около двадцати человек, в большинстве – поляки. Местные жители, мимо которых они проходили, не питали сочувствия к их бедственному положению. Когда Анджей получил задание накормить лошадь, которую раздобыл один мужчина из их группы, немецкий фермер закричал ему: «Пошел вон!» Случалось, им не давали воды, на них натравливали собак. Как поляков, их даже обвиняли в том, что они начали войну и навлекли все эти несчастья на Германию – обвинение, которое, вероятно, звучало вдвойне иронично из-за огромной несоразмерности трудностей.

Картины, которые увидел Анджей за месяц своего тяжелого пути к безопасности, отпечатались в его памяти. Он вспоминает, как, проходя в лесу мимо немецкого полевого госпиталя, он увидел мужчин со сломанными руками, в проволочных каркасах, и других, перебинтованных с головы до ног, и третьих, «которые чертовски воняли, гния заживо». И не было никого, кто бы оказал им помощь, ибо весь медицинский персонал разбежался. Он вспоминает, как они прибыли в лагерь для польских военнопленных, обитатели которого отказались выходить, несмотря на то что ворота теперь были широко раскрыты, ведь никто не отдал им приказ сделать это. «Они были солдатами и думали, что кто-нибудь отдаст им приказ идти куда-то. Кто, куда – они понятия не имели. Они были совершенно растеряны». Он видел группы пленных в лагерной форме, похожей на пижаму, которые по-прежнему работали под охраной немцев-штатских. Позже Анджей попал в лощину, в которой спокойно сидели тысячи и тысячи немецких солдат, и среди них точками горели несколько костров – всех их охраняла лишь горстка американских военных полицейских.

Когда Анджей с родными прошел наконец через американские контрольно-пропускные пункты в Хофе в Баварии, их направили к зданию, над которым развевался красный флаг. Это вызвало минутную панику, мать Анджея решила, что их отправляют в русский лагерь, но потом поняла, что это флаг UNRRA – красный флаг с белыми буквами на нем. Наконец они добрались до безопасного места.

Опасности и трудности, которые беженцы, подобные Анджею, вынуждены были преодолевать, не следует недооценивать. Для девятилетнего мальчика они, возможно, были не столь очевидны, но слишком ясны людям старшего поколения. Жителям Берлина, господину и госпоже Друм, было сильно за шестьдесят, когда закончилась война. Недолго пожив при отсутствии всякого закона в окружении Красной армии, они решили рискнуть и отправиться в дом своей дочери, расположенный на другом берегу Эльбы на расстоянии девяноста миль. Это решение далось нелегко, путешествие с самого начала было сопряжено с проблемами, особенно когда они выбрались за пределы Берлина.

«В разных местах все еще продолжались перестрелки. Мы слышали стрельбу и были вынуждены часто останавливаться, пока она не стихала. В этих удаленных местах солдаты не знали, что война закончилась. Часто встречались взорванные мосты, а дороги были так повреждены, что нам, с трудом преодолев не одну милю, приходилось возвращаться назад и искать другой путь… На своем пути мы пережили много горестей. Однажды мы шли по совершенно пустынной широкой дороге. Увидев большой щит с надписью по-русски, прошли дальше, не чувствуя себя в полной безопасности. Вдруг нам кто-то что-то прокричал. Мы никого не увидели, но потом мимо моего уха просвистела пуля и задела мой воротник. Мы поняли, что эта дорога не для нас, повернули назад и вынуждены были сделать обход в несколько миль, чтобы попасть туда, куда мы хотели».

Опустошение, с которым они столкнулись в пути, наводило на мысль о недавнем применении силы, как в ходе самой войны, так и со стороны русских войск.

«В лесу валялись диваны, перины, матрасы и подушки, часто разорванные или вспоротые, повсюду перья, даже на деревьях. Детские коляски, стеклянные банки с консервированными фруктами, даже мотоциклы, пишущие машинки, машины, телеги, куски мыла, куча перочинных ножей и новые ботинки из магазина… Мы также видели мертвых лошадей, некоторые выглядели и пахли просто ужасно…»

И наконец, по дороге шли другие перемещенные лица, которые представляли такую же потенциальную опасность для пожилой немецкой четы, как и русские солдаты.

«Много людей всех национальностей шли нам навстречу. В большинстве своем это были те, кто принудительно работал в Германии, люди, возвращавшиеся на родину. Многие с малолетними детьми, и они брали без спросу все, что хотели, – кухонную посуду, лошадей и телеги у фермеров; иногда к такой телеге была сзади привязана корова. Они были похожи на дикарей…»

У супругов Друм было по крайней мере одно преимущество: они могли постучать в крестьянский дом и попросить помощи у своих соотечественников. Большинство этих «дикарей» выбора не имело: они могли только воровать у местного населения. Они тут были нежеланными гостями и, во всяком случае, после нескольких лет жестокого обращения со стороны немцев не были склонны доверять немцам вообще.

Двадцатилетняя полька Марылька Оссовска была одной из таких несчастных. К апрелю 1945 г. она провела в Освенциме, Равенсбрюке и Бухенвальде два года, ей в конце концов удалось избежать «марша смерти» в Чехословакию. Увидев своими глазами жестокость советских солдат-освободителей, она вместе с группой других бывших заключенных решила, что им будет безопаснее идти навстречу американским войскам. Ее тоже потрясло количество людей на дорогах.

«В 1945 г. Германия представляла собой один огромный муравейник. Все пришло в движение. Так выглядели восточные территории Германии. Немцы спасались от русских. По дорогам шли военнопленные. И были мы – не так много, но все же… Поистине невероятно: дорога кишела людьми, вся шевелилась».

Она и двое ее подружек присоединились к трем рабочим-французам, двум английским военнопленным и американскому солдату-негру. Вместе они направились к реке Мульде, в то время границе между русской и американской зонами. По пути они выпрашивали еду у местных немецких крестьян или запугивали их, чтобы те дали им что-нибудь поесть. Присутствие чернокожего человека, безусловно, помогало им: американец, который обычно был сдержан в присутствии Марыльки, намеренно подыгрывал расовым предрассудкам немцев: он раздевался догола и танцевал перед ними, как дикарь, зажав в зубах нож. Видя это, испуганные домохозяйки были только рады дать им корзинки с едой и избавиться от них. Тогда он одевался и продолжал путь, как обычно.

В саксонском городе Риза, расположенном приблизительно на полпути между Дрезденом и Лейпцигом, Марылька и две ее подружки обманом заставили русских дать им транспортное средство. Они встретили двух скучавших солдат, охранявших склад с сотнями захваченных велосипедов, и немедленно включили свое обаяние. «Как вам, должно быть, одиноко! – говорили они. – Мы можем составить вам компанию. И мы знаем, где взять шнапс!» Обрадованные караульные дали им три велосипеда, чтобы те могли поехать и привезти этот вымышленный шнапс, но больше никогда их не увидели.

После шести дней езды на велосипедах группа в конце концов добралась до Лейпцига, находившегося в американской зоне, где девушек посадили в грузовик и отвезли в лагерь в Нордхайме под Ганновером. Оттуда Марылька на попутных машинах доехала до Италии и, наконец, в конце 1946 г. попала в Великобританию. Она не возвращалась в Польшу еще в течение пятнадцати лет.

Эти немногочисленные истории можно умножить в сотни тысяч раз, чтобы дать моментальное представление о том хаосе, который царил на дорогах Европы весной 1945 г. Толпы беженцев, говоривших на двадцати разных языках, вынуждены были передвигаться по разбомбленным, заминированным или не ремонтировавшимся на протяжении шести лет войны дорогам. Они собирались в городах, совершенно разрушенных авиацией союзников и неспособных предоставить жилье даже местному населению, не говоря уже об огромном притоке приезжих. То, что различные военные администрации и гуманитарные организации сумели собрать большую часть этих людей, накормить, одеть, найти пропавших родственников и вернуть большинство из них на родину в течение последующих шести месяцев, – это не что иное, как чудо.

Однако быстрый процесс репатриации не мог устранить ущерб, нанесенный войной. Перемещения людских масс из-за войны оказали сильное воздействие на психологию жителей Европы. На индивидуальном уровне это была травма не только для перемещенных, но и для тех, кто остался и прожил годы, не зная, что случилось с близкими. На общественном уровне это тоже было разрушительно: принудительный призыв в армию всех молодых людей лишил население городов и сел главных кормильцев и поставил перед угрозой голодной смерти. Именно на общественном уровне перемещения людей по причине войны имели, наверное, самое большое значение. Привычная мысль об истреблении целых пластов населения стала поводом для более масштабных послевоенных перемещений населения. Общеевропейская программа изгнания целых этнических групп, которая развернулась после войны, стала возможной только благодаря тому, что концепция стабильных групп населения, неизменных на протяжении поколений, была уничтожена раз и навсегда. Население Европы уже не было установившейся константой. Теперь оно было нестабильным, непостоянным – мигрирующим.

Глава 4 ГОЛОД

Одним из немногих факторов, объединявших Европу во время войны, был повсеместный голод. Международная торговля продуктами питания нарушилась почти сразу же, как только разразилась война, и совершенно прекратилась, когда континент охватили военные блокады. Первыми исчезли импортные фрукты. В Великобритании люди попытались отнестись к этому благодушно. В витринах зеленных лавок начали появляться объявления «Бананов нет», а художественный фильм «Нас любят миллионы» 1943 г. начался с ироничного экранного определения апельсина – вероятно, для тех, кто не мог вспомнить, как он выглядит. На континенте продуктом, нехватка которого ощущалась быстрее всего, стал кофе, столь дефицитный, что люди вынуждены были пить разнообразные его заменители, сделанные из цикория, корней одуванчика или желудей.

Вскоре перестало хватать и более необходимых продуктов питания. Одним из первых стал сахар, равно как и скоропортящиеся продукты, вроде молока, сметаны, яиц и свежего мяса. В ответ на дефицит в Великобритании на большей части Европы и даже в Соединенных Штатах была введена карточная система. Нейтральные страны также не были защищены от дефицита: например, в Испании даже основные продукты питания, такие как картофель и оливковое масло, жестко нормировались, а огромное снижение доли импортируемых товаров заставило жителей Швейцарии довольствоваться количеством калорий, которое в 1944 г. было на 28 % меньше, чем до войны. На протяжении пяти лет из яиц почти повсеместно производили яичный порошок, чтобы сохранить их, масло заменили маргарином, молоко давали только маленьким детям, а такие традиционные виды мяса, как баранина, свинина или говядина, стали настолько дефицитными, что люди у себя на участках в качестве заменителя принялись выращивать кроликов. Борьба по предотвращению голода была важна так же, как и военные сражения, и отношение к ней столь же серьезное.