Глава первая. Детство

Годы детства – это прежде всего воспитание сердца.

Дом, в котором родился Ю.А. Гагарин. 1962–1968

Маленький Юра сидит вместе с братьями Валентином, Борисом и сестрой Зоей

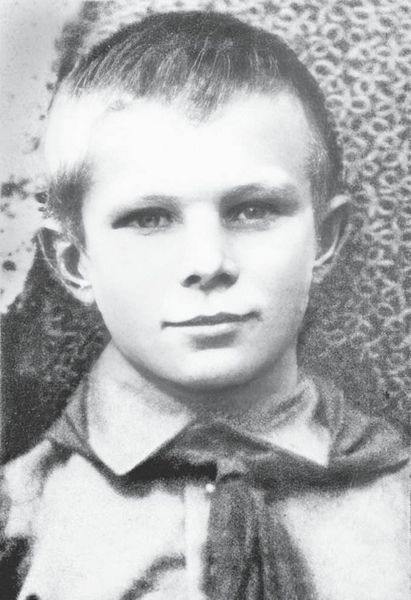

Юрий Гагарин в детстве

9 марта 1934 года в роддоме города Гжатска Западной области родился Юрий Гагарин. Сейчас на карте не найти ни такого города, ни такой области – ищите Смоленскую область и город Гагарин. Официальным же местом рождения первого космонавта считается деревня Клушино, в которой жили его родители Алексей Иванович Гагарин и Анна Тимофеевна Матвеева.

Знатоки истории могут вспомнить битву при Клушине, произошедшую 4 июля 1610 года, в разгар Смутного времени – польские гусары разгромили здесь русско-шведское войско, шедшее на помощь осажденному Смоленску.

Интересное совпадение – Гагарин родился в марте, а в апреле того же года Центральный исполнительный комитет СССР установил звание Героя Советского Союза, которое будет присвоено Юрию Гагарину после полета в космос. А одним из первых Героев стал летчик Николай Петрович Каманин, который впоследствии руководил отбором и подготовкой первых советских космонавтов.

Семья Гагариных была самой обычной крестьянской семьей – Алексей Иванович плотничал, а Анна Тимофеевна работала дояркой. Юра стал третьим по счету ребенком, после Валентина и Зои, а в 1936 году у него появился младший брат Борис. «В нашей семье авторитет отца был непререкаем, – вспоминал Юрий Алексеевич. – Строгий, но справедливый, он преподал нам, своим детям, первые уроки дисциплины, уважения к старшим, любовь к труду. Никогда не применял ни угроз, ни брани, ни шлепков, никогда не задабривал и не ласкал без причины. Он не баловал нас, но был внимателен к нашим желаниям. Соседи любили и уважали его; в правлении колхоза считались с его мнением».

22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, Алексей Иванович слег от сыпного тифа. Его болезнь помешала Гагариным эвакуироваться, а когда главу семейства выписали из больницы, фашисты были совсем близко. 12 октября они вошли в Клушино и оставались там до 9 апреля 1943 года. Вышло так, что в первом классе Юра проучился всего месяц с небольшим.

Некоторые авторы выражают удивление тем, что в отряд космонавтов был зачислен летчик, полтора года проживший на оккупированной территории. Дескать, к тем, кто побывал в оккупации, советская власть относилась с большим недоверием, а тут, понимаете ли, в космос отправили! Видимо, совсем плохо было с желающими полететь в космос, вот и брали кого придется… На самом деле, факт пребывания в оккупации не пятнал человека, значение имели поступки. Можно было заболеть и не успеть эвакуироваться, как это случилось с Алексеем Ивановичем, а можно было намеренно избежать ее и добровольно сотрудничать с оккупационной администрацией. С каждым разбирались, и каждому воздавалось по заслугам.

Давайте обратим внимание на два факта. Факт первый – семью Гагариных фашисты выгнали из дома, который понадобился для размещения солдат. Гагариным пришлось срочно рыть землянку, чтобы была хоть какая-то крыша над головой. Факт второй – старших детей, Валентина и Зою, угнали в Германию. К тем, кто выражал готовность к сотрудничеству, оккупанты относились совершенно иначе – и жилья не лишали, и детей не угоняли. Гагарины оказались в оккупации по уважительной причине и вели себя достойно, так что у советской власти не было к ним никаких претензий.

Дом Гагариных очень поэтично описал в своих воспоминаниях старший брат первого космонавта Валентин Алексеевич: «Дом наш на высоком каменном фундаменте стоит. Громоздкие, неподъемные камни эти присмотрели на дальнем поле и прикатили во время стройки самолично отец и мать. И как управились?.. Просторный у нас дом, соломой крытый, из звонких, пропитанных запахами солнца и смолы лесин сложенный. Он и срублен был отцовским топором, и поставлен был на хорошем месте – на самой окраине села, у дороги, что ведет в Гжатск, в районный центр. Вокруг дома – сад: яблони, вишенки, смородина. За дорогой – у нашего дома она делала поворот почти под прямым углом – луг. Зимой он белый, заснеженный, а летом – цветистый, пестрый, гудящий пчелами. Дальше, за лугом, стояли молочно-товарные и животноводческие фермы, мельница-ветрянка лениво помахивала крыльями. За мельницей, полгоризонта синим поясом увязывая, лес виднелся». В наше время восстановленный дом Гагариных в Клушино является музеем, доступным для посещения. За домом восстановлена землянка, в которой семья Гагариных провела полтора года фашистской оккупации. Среди ритуалов российских космонавтов есть и такой – перед первым стартом нужно напиться воды из гагаринского колодца, тогда полет пройдет благополучно. Но отведать колодезной воды может любой желающий, и те, кто ее пил, говорят, что она очень вкусна.

Гагариным повезло – никто из семьи не погиб во время оккупации, хотя часто жизнь висела буквально на волоске. Одним из развлечений оккупантов была стрельба по пустым бутылкам, которые они заставляли держать в руках Валентина Гагарина. Бориса Гагарина фашист, занимавшийся зарядкой автомобильных и танковых аккумуляторов, потехи ради подвесил на яблоневый сук за шарф, повязанный вокруг шеи. К счастью, Анне Тимофеевне и Юрию удалось спасти Бориса. В другой раз пострадала Анна Тимофеевна – фашистский солдат полоснул ее лезвием косы по ногам за то, что она выгнала с огорода его лошадь. А Алексей Иванович, которого оккупанты заставили работать на мельнице, однажды получил двадцать ударов тяжелой палкой за то, что отказался смолоть зерно, принадлежавшее любовнице немецкого коменданта.

Мальчишки, по мере своих возможностей, вредили фашистам – разбрасывали по дорогам скрученные из гвоздей «ерши» и осколки бутылочного стекла, которые прокалывали шины автомобилей, затыкали тряпками выхлопные трубы двигателей. Однажды Юра подсыпал в танковые аккумуляторы каустической соды, и не признался домашним, кто его надоумил сделать это. Хорошо, что никто из маленьких мстителей не пострадал. Фашисты не делали скидки на возраст и обращались с детьми также безжалостно, как и со взрослыми. В качестве примера можно вспомнить хотя бы тринадцатилетнего жителя Клина Мишу Балакирева, которого оккупанты расстреляли за попытку украсть пистолет у немецкого офицера.

«Огромная беда, которая внезапно обрушилась на нашу семью, как и на всякую другую семью в стране, оставила в душе каждого из нас – от самых младших до самых старших – неизгладимый след, надолго определила всю нашу дальнейшую жизнь, – вспоминал Валентин Гагарин. – Мне кажется, что именно в то время мы жили, спаянные какой-то особой, не поддающейся выражению в обычных словах близостью друг к другу, особой бережностью и заботой друг о друге. Удивительная теплота была в наших отношениях. Мне кажется, что и Юру, своего родного брата, меньшего притом, лучше узнал и понял я как раз в годы войны. И, несмотря на большую разницу в возрасте, крепко привязались мы с ним друг к другу. Мне кажется еще, что некоторые черты Юриного характера, вернее, характера будущего летчика, космонавта Юрия Гагарина, – упорство в достижении цели, сострадание к горю других, готовность немедленно прийти на помощь, смелость и способность к отчаянному, но разумному риску, – намечались в то время, в дни войны».

Валентин Алексеевич вспоминал, как они ели картошку, взятую тайком от немцев из колхозного семенного хранилища, как по весне перетирали перезимовавшие в земле картофельные клубни, мешали с отрубями и пекли из этой массы оладьи, как собирали молодую крапиву, как ели корни лопуха. Хорошо еще, что в хозяйстве была дойная корова – можно было забелить крапивные щи молоком. Корова Зорька была любимицей Юры. Он сильно переживал, когда ее весной 1942 года запрягли в соху, чтобы вспахать огород (корова оказалась упрямой, тащить соху не хотела, и огород пришлось поднимать лопатами).

В начале марта 1943 года восемнадцатилетнего Валентина мобилизовали для сопровождения немецкого обоза, отправлявшегося из Гжатска в Германию. Следом за Валентином в Германию отправили пятнадцатилетнюю Зою. К счастью, и брату, и сестре удалось бежать. Валентин служил в танковых частях, а Зоя – в кавалерийской, помощницей ветеринара. Алексей Иванович, имевший серьезные проблемы со здоровьем, был взят на нестроевую службу в военный госпиталь, который находился в Гжатске.

В сентябре 1943 года Юра снова отправился в школу. «На четыре класса у нас была одна учительница – Ксения Герасимовна Филиппова, – вспоминал он. – Учились в одной комнате сразу первый и третий классы. А когда кончались наши уроки, нас сменяли второй и четвертый классы. Не было ни чернил, ни карандашей, ни тетрадок. Классную доску разыскали, а вот мела не нашли. Писать учились на старых газетах. Если удавалось раздобыть оберточную бумагу или кусок старых обоев, то все радовались. На уроках арифметики складывали теперь не палочки, а патронные гильзы. У нас, мальчишек, все карманы были набиты ими».

Перед тем, как оставить Гжатск, оккупанты разрушили его практически полностью. Журналист Илья Эренбург писал в статье «Судьба Европы», опубликованной в газете «Правда» 9 апреля 1943 года (как раз в день освобождения Клушино): «Слово “пустыня” вряд ли может передать то зрелище катаклизма, величайшей катастрофы, которое встает перед глазами, как только попадаешь в места, где немцы хозяйничали семнадцать месяцев. Гжатский район был богатым и веселым… Рядом с древним Казанским собором, рядом с маленькими деревянными домиками в Гжатске высились просторные, пронизанные светом здания – школа, клуб, больница… Теперь вместо города – уродливое нагромождение железных брусков, обгоревшего камня, щебня. Гжатск значится на карте – он значится и в сердцах, но его больше нет на земле. По последнему слову техники вандалы нашего века уничтожали город. Они взрывали толом ясли и церкви. Врываясь в дома, они выбивали оконные стекла, обливали стены горючим и радовались “бенгальскому огню”: Гжатск горел. В районе половина деревень сожжена, уцелели только те деревни, из которых немцы убирались впопыхах под натиском Красной Армии… Теперь мы видим, что́ фашизм принес захваченным немцами областям. Слово “смерть” слишком входит в жизнь, оно здесь не на месте, лучше сказать: небытие, зияние, и права старая крестьянка, которая скорбно сказала мне о немцах: “хуже смерти”».

После демобилизации Алексея Ивановича оставили в Гжатске для восстановления города. Он перевез на новое место не только семью, но и дом, который разобрал по бревнышку, а на новом месте собрал снова. Технически это довольно просто, если пронумеровать бревна, но трудов требуется много. Юра и Борис помогали отцу, у Гагариных вообще было принято приучать детей к труду с малых лет. «Ребята наши, видя, что родители без подсказки работают, тоже дружно тянулись за ними, – рассказывала Анна Тимофеевна. – Каждый из них свою работу знал. Валентин подрос – за ним было пригнать и угнать скотину в стадо, а потом вместе с отцом плотничал, починкой дома занимался. Зоя маленьких нянчила, потом помогала по хозяйству… Такое еще наблюдение: каждый должен чувствовать, что его работа нужна, что дело он делает необходимое, что без его вклада семейному коллективу нелегко будет справляться. Ребенок – человек чуткий… Ответственность любого серьезнее делает, основательнее – что взрослого, что ребенка».

Так Гагарины стали городскими жителями.

Юру приняли в третий класс базовой школы при педагогическом училище. Школа была четырехклассной, так что в пятый класс Юра пошел в среднюю школу Гжатска, которая находилась на Советской улице. Номера школа не имела, поскольку была единственной средней школой города. Располагалась она в двух уцелевших жилых домах, ветхих и совершенно неприспособленных для занятий. Зимой в классах приходилось сидеть в верхней одежде, было настолько холодно, что замерзали чернила. Один учебник приходился на нескольких учеников, писали школьники на чем попало, а вместо парт у них были столы, сколоченные из длинных досок. Но зато учителя были замечательными. Гагарин с большой теплотой вспоминал классную руководительницу Ольгу Степановну Раевскую и учителя физики Льва Михайловича Беспалова. «Лев Михайлович в небольшом физическом кабинете показывал нам опыты, похожие на колдовство. Нальет в бутылку воды, вынесет на мороз – и бутылка разорвется, как граната. Или проведет гребнем по волосам, и мы слышим треск и видим голубые искры. Он мог заинтересовать ребят, и мы запоминали физические законы так же легко, как стихи. На каждом его уроке узнавали что-то новое, интересное, волнующее. Он познакомил нас с компасом, с простейшей электромашиной. От него мы узнали, как упавшее яблоко помогло Ньютону открыть закон всемирного тяготения. Тогда я, конечно, и не мог подозревать, что мне придется вступить в борьбу с природой и, преодолевая силы этого закона, оторваться от земли, но смутные предчувствия, ожидания чего-то значительного уже тогда зарождались во мне».

Очень многое могут рассказать о человеке его любимые книги. На Юру произвел большое впечатление «Кавказский пленник» Льва Толстого. Ему очень нравился главный герой, офицер Жилин, смелый, настойчивый, привыкший добиваться поставленных целей. С Жилиным Юра сравнивал своего старшего брата Валентина, который тоже бежал из плена.

Юра рос артистической натурой – участвовал в работе школьного театра теней и драмкружка, учился играть на трубе в духовом оркестре Дома пионеров. Для читателей, плохо знакомых с советскими реалиями, нужно пояснить, что дома пионеров были учреждениями дополнительного образования, где дети могли заниматься в различных кружках и спортивных секциях. Но в школах тоже были кружки, чаще всего – драматический, технический и кружок юных натуралистов. В техническом кружке Юра с товарищами собрали летающую модель самолета, работавшую на бензиновом моторе. Лев Михайлович, руководивший этим кружком, похвалил ребят и сказал: «Быть вам летчиками!» В отношении Юрия Гагарина предсказание сбылось…

«Юра рос компанейским, учился хорошо, в этом ему память помогала, – вспоминала Анна Тимофеевна. – Он раз-два прочтет – уже чуть ли не наизусть помнит. Знаниями любил делиться, поэтому частенько занимался с отстающими. Вообще чувство долга у сына, у товарищей его было развито сильно. Оно сказывалось во всем, даже в том, как следил Юра за своим внешним видом. Пионер должен быть примером! Товарищи выбрали его председателем совета отряда. Каждый вечер он наглаживал свой пионерский галстук. В эту операцию он вкладывал особый смысл. А может быть, так оно и было? Ребенок, пережив оккупацию и повзрослев, особенно трепетно ценил все завоевания Советской власти, гордился ими, считал себя приобщенным к борьбе за свободу и независимость Отчизны. У меня такое впечатление, что Юра старался охватить все». Воспоминания матери перекликаются с воспоминаниями Ольги Степановны Раевской: «Учился Юра очень хорошо. От других ребят его отличала необыкновенная живость. Он был очень непоседлив, энергичен, всегда первым рвался к доске и схватывал буквально на лету. Его хватало на все: и на учебу, и на ребяческие проделки, и на участие в художественной самодеятельности. Помню его читающим с большим чувством стихи о Юрии Смирнове, декламирующим отрывок из романа “Молодая гвардия” – “Руки моей матери”, лихо отплясывающим русский танец или “Лявониху”. Если ставилась пьеса, Юра непременно играл в ней. В общем, был он, как говорят, один во многих лицах».

Валентин Гагарин рассказывал, как семья побывала на праздничном концерте, который школьники подготовили к очередной годовщине Октябрьской революции. Юра декламировал стихотворение, танцевал, играл на трубе, пел в хоре, читал отрывок из романа «Молодая гвардия». Все Гагарины радовались, за исключением главы семейства, который отчитал сына за то, что тот слишком «выпячивает себя» – и швец, и жнец, и на дуде игрец. «Для Юры этот урок не прошел даром, – пишет Валентин Алексеевич. – Нет, он не отказался от выступлений в художественной самодеятельности, но на сцене после этого вечера вел себя сдержанней и не рвался участвовать в тех номерах, которые кто-то мог исполнить лучше, чем он».

Алексей Иванович рассчитывал, что Юра пойдет по его стопам. Так и говорил: «Кончай скорей семилетку, плотничать со мной пойдешь». Но у Юры были другие планы. Он хотел учиться дальше, причем – непременно в Москве. «Ни разу не побывав в ней, я был влюблен в нашу столицу, – писал Гагарин, – собирал открытки с фотографиями кремлевских башен, мостов через Москву-реку, памятников. Хоть сам я и не рисовал, но страстно хотел побывать в Третьяковской галерее. Мечтал пройтись по Красной площади…». В стремлении учиться в столице не было ничего удивительного. Во-первых, к этому побуждал перфекционизм, а во-вторых, в столице было великое множество возможностей. Кроме того, в Москве жил брат отца Савелий Иванович, у которого Юра рассчитывал остановиться на первых порах.

Анна Тимофеевна не хотела отпускать сына от себя, педагоги уговаривали закончить семилетку, которая в то время считалась полным средним образованием, а вот Алексей Иванович одобрил решение сына: «Езжай, дело хорошее… В Москве еще никто не пропадал».

Почему Юрий Гагарин, имевший способности к учебе и бывший в средней школе города Гжатска на хорошем счету, не захотел идти в седьмой класс, а предпочел сразу уехать в Москву? Ответ прост – семья Гагариных жила небогато, времена были тяжелые, страна восстанавливалась после войны, и Юра не хотел сидеть на родительской шее лишний год. Он собирался поступить в ремесленное училище, учащиеся которого пребывали на полном государственном содержании – им предоставляли койку в общежитии, выдавали форменную одежду, обеспечивали бесплатным трехразовым питанием и выплачивали небольшую стипендию, точнее – зарплату, потому что эти деньги приходилось зарабатывать на производстве. Ремесленное училище давало рабочую специальность, а параллельно можно было учиться в седьмом классе вечерней школы, чтобы получить законченное среднее образование. Юра рассчитывал после училища поступить в техникум, а после окончания техникума можно было думать и о высшем образовании – днем работать, а вечером учиться, так делали многие.

Юра приехал в Москву в сентябре 1949 года. Его сопровождал брат Валентин, который вскоре вернулся в Гжатск. «Опекуншей» Юры стала его двоюродная сестра Антонина, жившая с мужем и трехлетней дочерью в Ананьевском переулке. Можно представить, какие чувства испытывал пятнадцатилетний подросток, попав из Гжатска в самый центр Москвы. Правда вот новости его здесь ждали неутешительные. Во-первых, набор в московские ремесленные училища был окончен, а во-вторых, во все училища брали только после седьмого класса. Напрашивается вопрос – почему Юра отправился в Москву, не наведя предварительно справок? Дело в том, что поступление в ремесленное училище после шестого класса в провинции было делом обычным, но столичные училища «держали марку» и принимали только с семиклассным образованием. Об этом никто из Гагариных и подумать не мог.

Можете поставить себя на место Юры? Решиться на такой ответственный шаг, вопреки уговорам школьных педагогов и матери, приехать в Москву, озадачить заботами московских родственников, надеяться, мечтать и… возвратиться домой несолоно хлебавши? Это было невозможно. Оставаться в столице неустроенным тоже было невозможно – чем заниматься пятнадцатилетнему парнишке, не имеющему специальности? Да и жить где-то нужно, у сестры четвертым на четырнадцати квадратных метрах долго не проживешь… Изначально Юра хотел быть строителем – привык помогать отцу в плотницком деле, да и специальность была крайне востребованной в послевоенное время. Также он подумывал о том, чтобы стать токарем или слесарем, но на эти элитные рабочие специальности без семи классов не брали. Тогда Юра решил, что пойдет учиться любой специальности, лишь бы приняли сейчас, с шестью классами. Подходящий вариант нашелся в Люберцах (сейчас Люберцы вплотную примыкают к Москве, а в то время Калитниковское кладбище было окраиной столицы). Прием учащихся был окончен, но сыграла роль настойчивость Антонины, которая убедила руководство училища в том, что приехавшему из провинции отличнику непременно нужно дать шанс, тем более что на литейном отделении было вакантное место. Вступительные экзамены пришлось сдавать без подготовки, но Юра сдал их на «отлично». Впоследствии он говорил, что экзамены были нетрудными, но даже нетрудные экзамены тяжело сдать вот так с ходу, если не имеешь глубоких, фундаментальных знаний.

«Дали мне первую в жизни форменную одежду – фуражку с рабочей эмблемой на околыше, аккуратную гимнастерку, брюки, ботинки, шинель, ремень со светлой пряжкой. Все это подогнали по фигуре и росту. В тот же день я на последние деньги сфотографировался. Получил карточки и не верю: я это или не я? Фотографии, конечно, тут же послал домой и друзьям: смотрите, мол, любуйтесь, какой я стал, вроде как офицер».