Раздел I.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Акулькин муж

Рассказ из «Записок из Мёртвого дома» (Ч. 2, гл. IV). Вр, 1862, № 3. (IV)

Основные персонажи: Акулина Анкудимовна (Кудимовна);

Анкудим Трофимыч;

Морозов Филька;

Шишков.

Повествователь «Записок из Мёртвого дома» в душную бессонную ночь в палате острожного госпиталя невольно подслушал эту исповедь арестанта Шишкова, который рассказывал соседу по койкам, как и почему попал он на каторгу. Это была одна из тех историй, о которых в 1-й главе «Записок» сказано: «А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжёлая, как угар от вчерашнего хмеля…» Муж, горячо любящий жену, из-за ревности начал бить её смертным боем, а затем и вовсе зарезал… Это – реальная история, которую Достоевский кратко записал на полях «Сибирской тетради». Рассказ стилизован под чужой сказовый тон.

Атеизм

Неосущ. замысел, 1868.

За границей, заканчивая работу над романом «Идиот», Достоевский задумывает ряд сюжетов-замыслов, в том числе и – большого произведения под таким названием. Впервые о нём упоминается в письме к А. Н. Майкову из Флоренции (11 /23/ дек. 1868 г.): «Здесь же у меня на уме теперь 1) огромный роман, название ему «Атеизм» (ради Бога, между нами), но прежде чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Он поспеет, даже при полном обеспечении в работе, не раньше как через два года. Лицо есть: русский человек нашего общества, и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, – вдруг, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая; глубокое чувство, человек и русский человек). Потеря веры в Бога действует на него колоссально. (Собственно действие в романе, обстановка – очень большие). Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадается на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины – и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русскую землю. (Ради Бога, не говорите никому; а для меня так: написать этот последний роман, да хоть бы и умереть – весь выскажусь) <…> Но покамест нужно жить! “Атеизм” на продажу не потащу…»

Об «Атеизме» писатель будет упоминать ещё не раз (в письмах к тому же А. Н. Майкову и племяннице С. А. Ивановой), но срочная работа над подготовкой «Идиота» к отдельному изданию и над повестью (рассказом) «Вечный муж» мешала приступить к осуществлению замысла. К тому же, как подчёркивал Достоевский, мысль его могла быть осуществлена только в России, ибо нужны были свежие впечатления русской жизни. Однако ж он продолжал разрабатывать сюжет, замысел расширялся, претерпевал изменения и, в конце концов, к лету 1869 г. перерос в новый, под названием – «Житие Великого грешника», из которого, в свою очередь, «выросли» отдельные сюжетные линии трёх последних романов Достоевского – «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

Бедные люди

Роман. «Петербургский сборник», 1846. (I)

Основные персонажи:

Анна Фёдоровна;

Быков;

Горшков;

Девушкин Макар Алексеевич;

Добросёлова Варвара Алексеевна;

Емельян Иванович;

Емельян Ильич (Емеля);

Марков;

Покровский Захар Петрович;

Покровский Пётр;

Ратазяев;

Саша;

Снегирёв;

Федора.

Ф. М. Достоевский. Художник К. А. Трутовский, 1847 г.

Роману предпослан эпиграф – фрагмент рассказа В. Ф. Одоевского «Живой мертвец»: «Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь… невольно задумываешься, – а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил» (у Одоевского вместо «запретил» – «запретить»).

Первое произведение Достоевского имеет эпистолярную форму. Оно составлено из переписки Девушкина и Вареньки Добросёловой. Перу первого принадлежит 31 письмо, перу второй – 24. Кроме того, в роман включена вставная повесть о студенте Покровском, которую написала Варенька. Действие длится в течение полугода – с начала апреля по конец сентября.

Читателю остаётся неизвестным, как и когда познакомились герои романа, в момент начала действия они живут в соседних домах, из окна Девушкина видно окно квартиры, которую снимает Варенька. Выясняется, что Макар Алексеевич осмеливается, несмотря на пересуды, изредка навещать Вареньку (которая по возрасту ему в дочери годится), они встречаются в церкви, даже, бывает, гуляют за городом, но главный способ их общения – переписка. Из неё читатели и узнают всю жизнь героев, а особенно – жизнь-судьбу Вареньки, которая пересылает Девушкину с одним из писем автобиографическую повесть о своей юности и первой любви.

Название романа, конечно, двузначно. С одной стороны, герои романа в прямом смысле бедные (нищие) люди, с другой, – обделённые счастьем, достойные сожаления и, по Далю, возбуждающие сострадание. Хотя, в общем-то, именно в эти полгода они были как раз счастливы – жили друг для друга, любили друг друга, хотя и не решались сами себе и друг другу в этом признаться до конца. Да и то! Любовь их была обречена с самого начала, их нищета, беззащитность и смиренность тому причиной. И хотя наивный Макар Алексеевич надеется, что их любовь-дружба и жизнь по соседству будут продолжаться вечно, появляется некий богатый господин Быков, который и ранее уже имел виды на Вареньку, делает ей предложение, и бедная девушка вынуждена дать согласие, пойти замуж как на каторгу, а Макар Алексеевич Девушкин остаётся в своём убогом углу доживать-погибать в нищете и одиночестве…

Сам Достоевский на склоне лет в «Дневнике писателя» дважды (январь и ноябрь 1877 г.) свидетельствовал, что «Бедные люди» он начал «вдруг» в январе 1844 г., сразу после окончания перевода «Евгении Гранде» О. де Бальзака. Но только 30 сентября начинающий писатель признаётся в письме к брату М. М. Достоевскому: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объёме ”Eugenie Grandet”. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в “О<течественные> з<аписки>”. (Я моей работой доволен)…»

Но в указанные сроки Достоевскому уложиться не удалось, он продолжал дорабатывать и переписывать «Бедных людей» снова и снова, и в результате роман был закончен только в мае 1845 г. Сотоварищ его по Инженерному училищу и будущий писатель Д. В. Григорович, поселившийся с Достоевским как раз в конце сентября 1844 г. на одной квартире, вспоминал о том, как Достоевский работал над первым своим романом: «Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он словом не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные…» [Д. в восп., т. 1, с. 207]

Григоровичу и посчастливилось стать первым слушателем дебютного произведения никому ещё не известного писателя. Между прочим, к тому времени Григорович уже опубликовал свой первый большой очерк «Петербургские шарманщики» в программном сборнике литераторов «натуральной школы» – альманахе Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга», имевшем большой успех, имя его в литературных кругах было уже известно. Автор «Шарманщиков» сразу понял-осознал, какую талантливую вещь написал Достоевский и немедленно отнёс её Некрасову, собиравшему материалы для нового сборника. А дальше произошло то, о чём сам Достоевский с нескрываемой гордостью и внутренним восторгом вспоминал через много лет – в том же ДП (1877, янв.): «Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошёл куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о “Мёртвых душах” и читали их, в который раз не помню. <…> Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днём петербургскую ночь. Стояло прекрасное тёплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лёг, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: “С десяти страниц видно будет”. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть ещё десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. <…> Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: “Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!” <…> Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о “тогдашнем положении”, разумеется, и о Гоголе, цитуя из “Ревизора” и из “Мёртвых душ”, но, главное, о Белинском. “Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, – да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!” – восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. “Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!” Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное – чувство было дорого, помню ясно: “У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна… Ах хорошо!” Вот что я думал, какой тут сон!..»

Некрасов, передавая на следующий день рукопись «Бедных людей» В. Г. Белинскому, восторженно воскликнул: «Новый Гоголь явился!», – на что суровый критик укоризненно сказал: «У вас Гоголи-то как грибы растут!» Но по прочтении рукописи «неистовый Виссарион» сам пришёл в восхищение, и именно он уже в первом разговоре с молодым автором очень точно объяснил своеобразие и глубину как таланта самого Достоевского, так и его первого произведения: «А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, – да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» А рекомендуя П. В. Анненкову произведение ещё не известного автора, Белинский подчеркнул: «…роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому <…>. Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит…» [Д. в восп., т. 1, с. 214] Позже В. Н. Майков в статье «Нечто о русской литературе в 1846 г.» (ОЗ, 1847, № 1), определяя своеобразие таланта автора «Бедных людей», как бы поправит Белинского: «И Гоголь и г-н Достоевский изображают действительное общество. Но Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а г-н Достоевский – по преимуществу психологический…» И уже сам Достоевский в письме к брату, отвергая упрёк в растянутости «Бедных людей», пояснял, что в романе «слова лишнего нет», так как каждое из них по отдельности и все они вместе служат для анализа душевных состояний персонажей изнутри.

Уже в этом первом произведении Достоевского появилась «героиня», которая во всём творчестве писателя будет играть одну из главных ролей – Литература. Макар Девушкин и Варенька Добросёлова, по существу, являются литераторами, ибо из их писем составлено художественное произведение, среди персонажей есть и «настоящий» почти профессиональный сочинитель Ратазяев, кроме того, герои романа читают книги, обсуждают их, в текст «Бедных людей» искусно вплетены пародийные отрывки.

21 января 1846 г. вышел в свет «Петербургский сборник» с «Бедными людьми», которые его открывали. И сам сборник, и роман Достоевского успех имели необыкновенный. Но ещё до выхода некрасовского альманаха начинающий писатель успел уже вкусить сладкие плоды литературной славы. В письмах той поры к старшему брату Михаилу Достоевский просто задыхается от счастья: «Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен <…> о “Бедных людях” говорит уже пол-Петербурга…» (8 октября 1845 г.); «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдёт до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвёт на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. <…> Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет сделать. Белинский любит меня как нельзя более. А днях воротился из Парижа поэт Тургенев <…> и с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский объясняет её тем, что Тургенев влюбился в меня. <…> я откровенно тебе скажу, что я теперь упоён собствен<ной> славой своей…» (16 ноября 1845 г.)

Однако отзывы критиков были полярно противоположны. Если Белинский несколько раз (ОЗ, 1846, № 2, 3) и (С, 1847, № 1, 11; 1848, № 1) неизменно высоко оценивал первое произведение Достоевского, если А. А. Григорьев («Ведомости С.-Петербургской городской полиции», 1846, № 33; «Финский вестник», 1846, № 9), В. Н. Майков (ОЗ, 1847, № 1) считали появление «Бедных людей» событием в русской литературе, то со страниц, к примеру, «Иллюстрации» и «Северной пчелы» на автора и его роман вылились потоки ругани и злобных насмешек. Ещё бы! Издателем «Иллюстрации» был Н. В. Кукольник, а «Северной пчелы», соответственно, – Ф. В. Булгарин, произведения которых в романе Достоевского стали объектами язвительной пародии. Но дело даже не в пародии (она была следствием), а в том, что Кукольник с Булгариным отлично понимали: с появлением «Бедных людей» их творчество становится вчерашним днём, неактуальным, невостребованным, а «натуральная школа» (термин Булгарина), наоборот, выдвигается в первый ряд, завоёвывает умы и сердца читателей.

Достоевский обиду маститых литераторов вполне понимал и, судя по всему, не обижался. Тем более, цену себе он уже знал как никто другой. В письме всё к тому же главному своему конфиденту Михаилу он пишет (1 фев. 1846 г.): «Ну, брат! <…> В “Иллюстрации” я читал не критику, а ругательство. В “Северной пчеле” было чёрт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина…» Можно было бы посчитать такое заявление нескромным, но молодой писатель в данном случае почти дословно цитирует начало статьи-рецензии Белинского на «Петербургский сборник», а чуть далее в своём письме Достоевский и вовсе как бы передаёт слово авторитетному критику: «Зато какие похвалы слышу я, брат! Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушёл от Гоголя…»

К сожалению, последующие произведения Достоевского («Двойник», «Роман в девяти письмах», «Господин Прохарчин», «Хозяйка») уже не вызовут восторга ни у «наших» (то есть – Некрасова, Тургенева, Григоровича, Панаева), ни у Белинского, который в своих последних отзывах о «Бедных людях» всё строже указывал на недостатки произведения, в первую очередь – в языке и стиле. В 1847 г., подготавливая роман к отдельному изданию, Достоевский в свете этих замечаний-советов сократил длинноты, сделал стилистическую правку текста. Затем ещё дважды, при подготовке своих собраний сочинений в 1860 и 1865 гг., писатель вносил правку в текст романа.

«Бедные люди» по праву занимают самое значительное место в творчестве «раннего» Достоевского. Белинский подчеркнул в рецензии на «Петербургский сборник», что «так ещё никто не начинал из русских писателей». Сегодня можно смело добавить – и после Достоевского не начал!

Белые ночи

Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя). Повесть. ОЗ, 1848, № 12. (II)

Основные персонажи:

Бабушка;

Жилец;

Мечтатель;

Настенька.

Повести предпослан эпиграф – неточная цитата из стихотворения И. С. Тургенева «Цветок»: «…Иль был он создан для того, / Чтобы побыть хотя мгновенье / В соседстве сердца твоего?..» В журнальном варианте имелось посвящение поэту А. Н. Плещееву.

Произведение состоит из четырёх глав-ночей (Ночь первая. Ночь вторая…), вставного небольшого рассказа «История Настеньки» и завершается главкой-заключением «Утро».

Герой повести, молодой бедный совершенно одинокий человек, который уже восемь лет живёт в Петербурге, но так и не нажил знакомых. Он поэт по натуре, мечтатель, он способен, как ему кажется, быть счастливым и в одиночестве, но… так хочется порой поделиться с кем-нибудь своими радостями и горестями! Однажды, возвращаясь поздно вечером после загородной прогулки домой, в свой закоптелый угол, Мечтатель видит стоящую у перил канала девушку. Никогда не решился бы он подойти к ней (а так хотелось-мечталось!), если б не случай: прохожий нетрезвый господин проявил к девушке недвусмысленное внимание, Мечтатель бросается на защиту…

И вот, так случайно познакомившись, Мечтатель и Настенька ещё в течение трёх вечеров встречаются, общаются, исповедуются друг перед другом и – расстаются. Дело в том, что у Настеньки есть жених, который год назад уехал по делам в Москву, обещав ровно через год вернуться и жениться на Настеньке. И вот, как ей стало известно, жених уже три дня в Петербурге, но вестей о себе не подаёт. Мечтателю и выпадает роль конфидента и утешителя бедной девушки. Он, разумеется, влюбляется в Настеньку всем сердцем, но даже и мечтать боится о взаимности, хотя и видит, что она с ним чрезвычайно ласкова… Увы, пропавший было жених объявляется, счастливая Настенька кидается ему в объятия, а бедный Мечтатель остаётся в своём углу опять со своим неизбывным одиночеством, грёзами и чýдными воспоминаниями об этих нескольких белых ночах. Он счастлив воспоминаниями, он благодарит и благословляет Настеньку за дарованное ею счастье: «Да будет ясно твоё небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

«Белые ночи» Достоевский написал в сентябре-ноябре 1848 г. Произведение это стоит несколько особняком в его творчестве. По светлости и поэтичности тона его можно сопоставить, разве что, только с рассказом «Маленький герой» («Детская сказка»), который писатель позже создаст-напишет в заключении. По существу это – поэма, большое стихотворение в прозе, посвящённое теме мечтательства как образа жизни, как способа существования и выживания.

Герои-мечтатели появляются уже в первом же произведении писателя, та же Варенька Добросёлова, к примеру, так сама себя характеризует: «Я была слишком мечтательна…» Чуть позже, в фельетоне «Петербургская летопись» (1847), Достоевский обозначит эту одну из самых кардинальных тем и этот один из самых главных типов во всём его последующем творчестве так: «В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностию, и человек делается не человеком, а каким-то странным существом среднего рода – мечтателем». Впоследствии мечтателями станут и Неточка Незванова, и Иван Петрович, и Подпольный человек, и Игрок, и Раскольников, и князь Мышкин, и многие, многие другие герои в мире Достоевского.

Уже современники писателя оценили «Белые ночи» практически единодушно высоко. Такие авторитетные критики, как А. В. Дружинин (С, 1849, № 1), С. С. Дудышкин (ОЗ, 1849, № 1), А. А. Григорьев (РСл, 1859. № 5), Е. Тур («Русская речь», 1861, № 89) и ряд других особо подчёркивали, что это лучшее произведение в русской литературе за весь 1848-й год и что оно несравненно выше предыдущих произведений самого Достоевского – «Двойника», «Слабого сердца», «Хозяйки»…

Бесы

Роман в трёх частях. Впервые (без главы «У Тихона»): РВ, 1871, № 1, 2, 4, 7, 9—11; 1872, № 11, 12. (X, XI, XII)

Основные персонажи:

Алексей Егорович;

Алёна Фроловна;

Блюм Андрей Антонович (фон Блюм);

Верховенский Пётр Степанович (Петруша);

Верховенский Степан Трофимович;

Виргинская (девица Виргинская);

Виргинская Арина Прохоровна;

Виргинский;

Гаганов Артемий Павлович;

Гаганов Павел Павлович;

Г—в Антон Лаврентьевич;

Гимназист;

Дроздова (Тушина) Прасковья Ивановна;

Иван Осипович;

Иванов Анисим;

Капитон Максимович;

Кармазинов Семён Егорович;

Кириллов Алексей Нилыч;

Лебядкин Игнат Тимофеевич (капитан Лебядкин);

Лебядкина Марья Тимофеевна (Хромоножка);

Лембке Андрей Антонович, фон;

Лембке Юлия Михайловна, фон;

Липутин Сергей Васильевич;

Лямшин;

Матрёша;

Настасья;

Семён Яковлевич;

Ставрогин Николай Всеволодович;

Ставрогина Варвара Петровна;

Телятников Алексей;

Тихон (отец Тихон);

Толкаченко;

Тушина Лизавета Николаевна (Лиза);

Улитина Софья Матвеевна;

Федька Каторжный;

Флибустьеров Василий Иванович;

Хромой;

Шатов Иван Павлович;

Шатова Дарья Павловна;

Шатова Мария Игнатьевна (Marie);

Шигалев;

Эркель.

Роману предпосланы два эпиграфа: две строфы из «Бесов» А. С. Пушкина («Хоть убей, следа не видно, / Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам. / … / Сколько их, куда их гонят, / что так жалобно поют? / Домового ли хоронят, / Ведьму ль замуж выдают?») и стихи 32—36 главы VIII Евангелия от Луки («Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.»).

Сам автор объяснял смысл заглавия романа, эпиграфов, его идейно-философской концепции в письме к А. Н. Майкову (9 /21/ окт. 1870 г.): «Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которою её окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, – вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется “Бесы”, и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней…»

Место действия в романе – тихий провинциальный город центральной России. Хотя он и не назван ни разу по имени, вполне определённо можно сказать, что это – Тверь, где Достоевскому довелось жить несколько месяцев после Сибири. Подобно Твери, губернский город в «Бесах» разделён на две части рекой, через которую перекинут понтонный мост. Заречье в романе, где жили брат и сестра Лебядкины, напоминает реальное Заволжье, фабрика Шпигулина напоминает текстильную фабрику Каулина; некоторые реальные лица, связанные с Тверью, послужили прототипами героев романа – Тихон Задонский, М. А. Бакунин, тверской губернатор П. Т. Баранов, его супруга, чиновник при губернаторе Н. Г. Левенталь…

Повествование ведётся от имени хроникёра Антона Лаврентьевича Г—ва. Начинает он его «несколькими подробностями из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского». И эта предыстория основного действия занимает 20 лет – с 1849 по 1869 г. В это двадцатилетие сам Степан Трофимович из передового профессора, либерала, «человека 40-х годов» превратился постепенно в простого домашнего учителя и, практически, в обыкновенного приживальщика в доме генеральши Ставрогиной. Весьма характерно, что он воспитывал сына хозяйки дома, Николая Ставрогина, и совершенно не занимался воспитанием родного сына Петруши – в результате из обоих выросли-получились «бесы».

И вот в реальном романном времени, буквально всего за месяц, с 12 сентября по 11 октября 1869 г., тихий до этого, полусонный городок, где текла своя привычная жизнь, сотрясают одна за другой цепь катастроф и смертей. Раньше за события здесь считались балы и пикники, местный бомонд развлекался сплетнями. Некоторое разнообразие в эту жизнь-существование вносила борьба за негласную власть над обществом между губернаторшей фон Лембке и генеральшей Ставрогиной. Обывателю казалось, что драматичнее и напряжённее этой борьбы ничего и быть не может. Но вот незадолго до начала действительно роковых событий в этот губернский город начинают съезжаться участники драмы. Года за полтора до этого возвращается из-за границы Шатов; за два месяца – въехал новый губернатор фон Лембке, с ним вместе чиновник Блюм; приблизительно в это же время вернулась из Швейцарии Варвара Петровна Ставрогина и появился мрачный философ Шигалев; менее чем за месяц – объявились в городе Лебядкин с сестрой и беглый Федька Каторжный; за две недели – Дроздовы и Дарья Шатова; за неделю – супруга губернатора и её родственник писатель Кармазинов; за пять дней до «открытия занавеса» приехал будущий самоубийца инженер Кириллов; ну и, наконец, 12 сентября, в день начала хроники-трагедии, прибыли в город главный герой спектакля Nicolas Ставрогин и главный режиссёр Петруша Верховенский.

Благодаря усиленным действиям и хитросплетениям последнего и начался в конце сентября апокалипсис местного значения в этом городе: пожар на Шпигулинской фабрике – убийство брата и сестры Лебядкиных – смерть Лизы Тушиной – убийство Шатова – самоубийство Кириллова – смерть Степана Трофимовича Верховенского – самоубийство Ставрогина…

В основе сюжета романа лежат реальные события. 21 ноября 1869 г. пять членов тайного общества «Народная расправа» во главе с С. Г. Нечаевым убили студента Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, заподозренного ими в предательстве. «Бесы» задумывались поначалу как роман-памфлет на западников и нигилистов, но в итоге получился роман-трагедия о «болезни» всего русского общества. Задуман он был и частично написан за границей. Закончив в конце 1868 г. работу над «Идиотом», писатель весь следующий год посвятил разработке нескольких сюжетных замыслов, среди которых самый значительный – «Житие великого грешника», и написанию повести «Вечный муж». Началом создания непосредственно «Бесов» можно считать план романа «Зависть», который появился в рабочих тетрадях Достоевского в начале 1870 г.: в намеченных действующих лицах уже можно угадать будущих героев «Бесов»: Князь А. Б. – Ставрогин, Учитель – Шатов, мать А. Б. – Варвара Петровна Ставрогина, Воспитанница – Дарья Шатова, Красавица – Лиза Тушина, Картузов – Лебядкин. На данном этапе предполагался чисто психологический роман с «романтическим» сюжетом. Злободневностью, памфлетностью и тенденциозностью замысел наполняется, когда автор решил во главу угла поставить «нечаевское дело».

Страница черновика «Бесов».

Современники восприняли «Бесов» в одном ряду с романами В. П. Клюшникова «Марево» (1864), В. В. Крестовского «Панургово стадо» (1869), А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1863), Н. С. Лескова «Некуда» (1864), «На ножах» (1871) и другими «антинигилистическими» произведениями того времени. Достоевский, находясь за границей, внимательно следил за всеми более менее значительными новинками русской литературы. Чрезвычайно интересен в этом плане его отзыв на новый роман Лескова «На ножах» из письма к А. Н. Майкову от 18 /30/ января 1871 г.: «Много вранья, много чёрт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества…» В своём произведении Достоевский именно и показывает, что «нигилисты» 60-х годов вроде Нечаева не с Луны свалились. Посылая наследнику престола А. А. Романову отдельное издание «Бесов», автор в сопроводительном письме от 10 февраля 1873 г. разъясняет: «Это – почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны, а потому и в романе моём нет ни списанных событий, ни списанных лиц. Эти явления – прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо, раз с гордостию назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития. Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, непреложнейший закон исторический, состоящий в том, что без подобного высокомерия о собственном мировом значении, как нации, никогда мы не можем быть великою нациею и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества. Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так “высокомерны” в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными.

Так думать у нас теперь и высказывать такие мысли значит обречь себя на роль пария. А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем. Далеко не успел, но работал совестливо…»

Именно в период работы над «Бесами» обострилось и без того резко отрицательное отношение писателя к современной буржуазной Европе – длительное пребывание за границей и тоска по России немало этому способствовали. И в этот период достигло пика враждебное отношение Достоевского к русским западникам вроде покойного В. Г. Белинского и здравствующего И. С. Тургенева, на которых он и возлагал ответственность за порождение Нечаевых. А Нечаевы – это бесы, которые не только не понимают истинного пути развития России, но и губят её, разрушают изнутри. В нечаевском деле Достоевского особенно заинтересовал «Катехизис революционера» – один из программных документов этой революционной организации. В сюжете романа теоретические пункты «Катехизиса» как бы воплощаются в жизнь, реализуются на самом деле. Пётр Верховенский со своими «бесами» создаёт беспорядки в городе, наводит смуту – сплетни, интриги, поджоги, скандалы, богохульство, в своих целях он использует власть в лице играющих в либералов и заигрывающих с «передовой» молодёжью супругов Лембке. «Катехизис» Нечаева предписывал, чтобы революционер задавил в себе все личные чувства – «родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести» – ради общего революционного дела. В соответствии с этим предписанием и действует Верховенский-младший со своими сообщниками-подручными.

Рецензенты того времени упрекали Достоевского за то, что он слишком много и подробно использовал в «Бесах» судебную хронику. Но к моменту начала процесса над нечаевцами роман в основных чертах уже сложился, и начавшийся процесс, подробности судебного разбирательства лишь уточняли концепцию автора, добавляли характерные детали в повествование. Произведение становилось всё злободневнее – объектами художественного переосмысления стали теория и тактика конкретной революционно-террористической организации. Но вместе с тем в литературе о Достоевском сложилось мнение, что «Бесы» в психологическом плане – автобиографический роман, в нём отразились воспоминания автора о собственной «революционной» молодости. Памфлетно изображая деятельность нечаевцев, он вводил в текст идеи и отдельные черты-детали, характерные не столько для радикальной молодёжи 1860-х, сколько для петрашевцев.

Критики с самого начала отмечали сложность поэтики романа Достоевского, определяемой памфлетностью, с одной стороны, и сложной философско-идеологической проблематикой, с другой. Карикатура, пародия соседствуют в романе с трагедией, уголовная газетная хроника – с философскими диалогами. В сюжетном и композиционном отношении «Бесы» поначалу производят впечатление хаоса, особенно по сравнению с двумя предыдущими романами – «Преступление и наказание» и «Идиот». Но на самом деле и в «Бесах» проявилась гениальная сюжетная изобретательность Достоевского, его поразительное умение создавать в повествовании интригу, увлечь читателя. Практически все фабульные линии в романе устремлены к центральному событию – убийству Шатова. Первая и последняя главы, посвящённые судьбе Степана Трофимовича, как бы закольцовывают роман. Ведь именно он, как уже упоминалось, буквально породил одного из главных «бесов» и воспитал другого. С двумя основными персонажами – Ставрогиным и Верховенским-младшим – связаны все сюжетные разветвления и узлы.

В «Бесах», с их памфлетно-сатирической направленностью, особенно ярко проявился талант Достоевского – критика, пародиста и полемиста. Произведение это можно назвать своеобразным литературным салоном: в нём действуют семь героев-литераторов и авторов вставных текстов, не считая целой группы безымянных писателей, участвующих в массовых сценах. Особенно колоритен пародийный образ «передового» писателя Кармазинова, прообразом которого послужил Тургенев.

Среди откликов на первые главы романа стоит отметить суждение Н. Н. Страхова в письме к автору от 12 апреля 1871 г.: «Во второй части чудесные вещи, стоящие наряду с лучшими, что Вы писали. Нигилист Кириллов удивительно глубок и ярок. Рассказ сумасшедшей, сцена в церкви и даже маленькая сцена с Кармазиновым – всё это самые верхи художества. <…> Но впечатление в публике до сих пор очень смутное; она не видит цели рассказа и теряется во множестве лиц и эпизодов, которых связь ей не ясна. <…> Очевидно – по содержанию. По обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен. <…> Но очевидно же: Вы пишете большею частью для избранной публики, и Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее. <…> и весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен…» [ПСС, т. 12, с. 258]

Достоевский близко к сердцу принял последнее суждение и, в общем-то, согласился с ним, признаваясь в ответном письме: «Вы ужасно метко указали главный недостаток. Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею до сих пор (не научился) совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. Всё это изумительно верно сказано Вами, и как я страдал от этого сам уже многие годы, ибо сам сознал это. Но есть и того хуже: я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам…»

Страница черновика «Бесов».

Когда большая часть романа была опубликована, появились и развёрнутые рецензии. Демократическая и либеральная критика, разумеется, негативно оценила «антинигилистический» роман автора «Записок из Мёртвого дома». Особенно резкими стали отзывы о «Бесах» с конца 1872 г., когда Достоевский согласился стать редактором «реакционного» журнала «Гражданин» князя В. П. Мещерского. Весьма характерна для той ситуации эпиграмма Д. Д. Минаева «На союз Ф. Достоевского с кн. Мещерским» (И, 1873, 11 фев., № 2):

«Две силы взвесивши на чашечках весов,

Союзу их никто не удивился.

Что ж! первый дописался до «Бесов»,

До чёртиков другой договорился».

Общим местом в «передовой» критике того времени стало объявлять автора сумасшедшим, произведение – плодом его расстроенного воображения и клеветой на молодое поколение. Подобные отзывы появлялись в «Искре», «Деле», «Биржевых ведомостях», «Сыне отечества», «Одесском вестнике», «Голосе», «Новостях», «Новом времени»… Из этого ряда несколько выделялись рецензии В. П. Буренина в «С.-Петербургских ведомостях» (они периодически публиковались с марта 1871 г. по январь 1873 г.), который настойчиво подчёркивал отличие романа «Бесы» от рядовых «антинигилистических» романов Лескова, Маркевича и прочих: по мнению рецензента, произведение Достоевского – «плод искреннего убеждения, а не низкопоклонства пред грубыми и плотоядными инстинктами толпы, как у беллетристических дел мастеров…»

В современной Достоевскому критике особого внимания заслуживают, конечно, обстоятельные статьи о «Бесах» народников П. Н. Ткачёва «Больные люди» («Дело», 1873, № № 3, 4) и Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки» (ОЗ, 1873, № 2). Особый оттенок рецензии Ткачёва придаёт то обстоятельство, что он сам проходил по делу Нечаева, так что никак не мог беспристрастно отнестись к роману о своих товарищах по общему делу. Ткачёв ставит «Бесы» в один ряд с аналогичными по теме романами Лескова-Стебницкого и резко упрекает автора в отходе от прежних прогрессивных взглядов 1840-х («Бедные люди») и 1860-х («Записки из Мёртвого дома») годов. По мнению рецензента, автор «Бесов» совершенно не знает современную молодёжь, судит о ней по газетным сообщениям и собственным фантазиям, рождая в результате не художественные образы нигилистов, а «манекены», которые не живут, а бредят…

Михайловский, в отличие от Ткачёва и многих других критиков, в тоне более сдержан и в оценке романа более объективен. Он отказывается от сопоставления «Бесов» с романами Лескова, Крестовского и Клюшникова, утверждая, что оно справедливо только по отношению к третьестепенным героям романа, в целом же ставя произведение Достоевского несравненно выше по таланту. Кроме того, на тональность статьи критика «Отечественных записок» влияло уважительное отношение к прошлому Достоевского-петрашевца и неприятие революционно-экстремистских приёмов Нечаева. Поэтому Михайловский упрекает Достоевского не за памфлетность романа, а как раз за чересчур серьёзное отношение к нечаевщине, смещение акцентов, необоснованные обобщения: «Нечаевское дело <…> не может служить темой для романа с более или менее широким захватом. Оно могло бы доставить материал для романа уголовного, узкого и мелкого, могло бы, пожалуй, занять место и в картине современной жизни, но не иначе как в качестве третьестепенного эпизода…» Михайловский разделил героев романа на три категории: 1) марионеточные фигуры нигилистов, в которых как раз и проглядывает «стебницизм»; 2) герои, к коим «можно отыскать параллели в произведениях других наших романистов», но которые «в то же время суть самостоятельные создания г. Достоевского» (Верховенский-старший, Кармазинов, супруги Лембке…), именно эти герои наиболее удачны, по мнению критика; и, наконец, 3) излюбленные герои Достоевского – мономаны-теоретики: Ставрогин, Шатов, Кириллов, Пётр Верховенский… Михайловский посчитал их бледными, претенциозными, искусственными потому, что автор стремился представить своих исключительных героев носителями популярных идей в обществе, в то время как сами они представляют собой «исключительные психологические феномены», которые «уже сами по себе составляют нечто трудно поддающееся обобщениям».

Консервативная пресса в основном оценила «Бесы» положительно. К примеру, М. А. Загуляев в «Journal de St. Petersbourg» назвал новое произведение Достоевского лучшим романом года, а В. Г. Авсеенко (РМ и РВ) особенно одобрительно отозвался о памфлетном изображении нигилистов в романе.

Читатели-современники также восприняли новый роман Достоевского неоднозначно и многие из них негативно. Типичным для радикально настроенной молодёжи того времени можно считать, к примеру, свидетельство писательницы Е. П. Султановой-Летковой: «…молодёжь в то время непрерывно вела счёты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его “патриотических” статей в “Дневнике писателя”. О “Бесах” я уже и не говорю…» [Д. в восп., т. 2, с. 454]

Но говорить-писать об этом романе продолжали и продолжают до сих пор. Ещё в 1875 г. молодой критик Вс. С. Соловьёв прозорливо написал, что о «Бесах» можно будет судить объективно только в будущем, когда улягутся сиюминутные страсти, когда «спокойный взор человека, находящегося вне нашей атмосферы, в известном отдалении от нашей эпохи, увидит итог современных явлений, их результаты…» [СпбВед, 1875, № 32] Действительно, результаты и последствия деятельности «бесов», описанных Достоевским, проявились в полной мере лишь в XX в. Это произведение вполне можно считать романом-предупреждением, романом-предвидением. Увы, современники не очень внимательно его прочитали…

В XX в. революционеры всех мастей яростно боролись с этой книгой, А. М. Горький небезуспешно выступал против постановки «Бесов» на сцене МХАТа в 1913 г., в Советском Союзе этот роман долгое время не издавался и был зачислен советским литературоведением в разряд «реакционных».

Но не стоит думать, будто злободневность «Бесов» в наши дни потускнела и евангельский эпиграф к роману полностью претворился в жизнь. Увы, разгул «бесовства» в России (да и в мире!) не прекратился, он просто принял другие формы. Экстремизм революционного, религиозного, национального и любого другого толка пока, увы, неистребим. Роман Достоевского продолжает оставаться злободневным.

Бобок

(Записки одного лица). Рассказ. Гр, раздел ДП (VI), 1873, № 6, 5 фев. (XXI)

Основные персонажи:

Авдотья Игнатьевна;

Берестова Катишь;

Иван Иванович;

Клиневич Пётр Петрович;

Лавочник;

Лебезятников Семён Евсеевич;

Молодой человек;

Первоедов Василий Васильевич;

Платон Николаевич;

Тарасевич.

В начале предуведомляется, что это – «Записки одного лица». Герой-рассказчик (Иван Иванович), литератор-неудачник, спился до такой степени, что подвержен галлюцинациям и сам понимает, что производит впечатление человека помешанного. Попав случайно на похороны дальнего родственника, он задерживается на кладбище, задрёмывает на могильной плите и вдруг начинает слышать разговор-беседу мертвецов. Один из них так объясняет такую фантасмагорию: «…наверху, когда ещё мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь ещё раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. <…> продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточенно <…> где-то в сознании и продолжается ещё месяца два или три… иногда даже полгода… Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё ещё вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: “Бобок, бобок”, – но и в нём, значит, жизнь всё ещё теплится незаметною искрой…»

Иван Иванович с удивлением слышит, что и в могилах жизнь, так сказать, ничем не отличается от жизни наверху, люди остаются такими же, какими были, заботы и мысли их так же мелочны, сиюминутны, низменны, в порядке вещей чинопочитание, зависть, разврат (или, по крайней мере, мечты и разговоры о разврате), сплетни… Но оказывается, что кладбище всё же имеет кардинальное преимущество перед живой жизнью – здесь уж совершенно можно отбросить последние условности и приличия. Клиневич, взявший на себя роль старшего в кладбищенском обществе, формулирует кредо могильного существования, которое с восторгом единодушно (единотрупно!) одобряется: «– <…> Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! Я предлагаю ничего не стыдиться! <…> На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Чёрт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! <…> Заголимся и обнажимся!

– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса…»

Но только мертвецы намереваются весело приступить к осуществлению задуманного «обнажения», как подслушивающий живой Иван Иванович чихнул и спугнул обитателей могил – они затихли. Иван Иванович обещает обязательно ещё навестить кладбищенскую компанию и послушать их разговоры, причём не только в этом, третьем, разряде, где он задремал на могильном камне, но и в остальных. В последних строках рассказа объясняется-обосновывается его появление на страницах именно этого издания: «Снесу в “Гражданин”; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает».

Одна из главных причин, почему Достоевский согласился с января 1873 г. стать редактором «Гражданина» – желание отдохнуть от «художественной работы». Однако уже в январе появляется замысел этого рассказа. Толчком послужила заметка Л. К. Панютина (псевд. Нил Адмирари) в газете «Голос» (1873, № 14, 14 янв.), в которой «Дневник писателя» сопоставлялся с «Записками сумасшедшего» Н. В. Гоголя и грубо намекалось, что его автор, как и Поприщин, не в своём уме, и, дескать, это хорошо видно по портрету Достоевского кисти В. Г. Перова, как раз выставленному в Академии художеств: «Это портрет человека, истомлённого тяжким недугом…» Иван Иванович, герой-рассказчик» «Бобка» начинает как бы с отповеди Панютину: «Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: “Всё-таки ты, говорит, литератор”. Я дался, он и выставил. Читаю: “Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо”…»

В финале рассказа упоминается, как уже говорилось, и портрет самого Достоевского. Видимо, Панютин «подсказал» писателю ориентацию «Записок одного лица» на «Записки сумасшедшего». К примеру, рубленый слог Ивана Ивановича напоминает стиль дневника гоголевского героя, встречаются и смысловые переклички – Поприщин: «Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто ещё не видывал и не слыхивал»; Иван Иванович: «Со мной что-то странное происходит. <…> Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи». Не исключено, что при работе над своим рассказом Достоевский помнил и о другом фельетоне того же Панютина, который появился в «Голосе» за 2,5 года до того (1870, № . 211, 2 авг.) и был посвящён ритуальным гуляниям на Смоленском кладбище: у Панютина герой-фельетонист также засыпает среди могил и как бы вступает в разговор с мертвецом, который среди прочего характеризует своих соседей-покойников… Несомненная идейно-эстетическая близость связывает «Бобок» с «фантастическим» рассказом В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (1844), а также с прежде написанными произведениями самого Достоевского. Можно вспомнить князя Валковского из «Униженных и оскорблённых», который не только теоретизирует на тему «обнажения», но и в самом деле душевно «обнажается и заголяется» перед автором-повествователем; можно вспомнить и героя «Записок из подполья», который поставил себе целью достичь в своей исповеди запредельной правды, полностью «заголиться и обнажиться» перед читателем. Покойники в «Бобке» ощущают вонь, но не плоти, а как бы души, вонь эта – «нравственная», по толкованию «философа» Платона Николаевича. Толкование это можно соотнести с поэтическим утверждением Ф. И. Тютчева: «Не плоть, а дух растлился в наши дни» («Наш век», 1851) и с гоголевской темой «мёртвых душ» – мертвецы из рассказа Достоевского утратили, «умертвили» свои души ещё в земной жизни…

«Бобок» наполнен литературной полемикой. В частности, вдумчивый читатель рассказа не мог не провести аналогии с «клубничной» литературой того времени, и в первую очередь, с нашумевшим эротическим романом П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя» (1868, 2-е издание – 1872), и недаром название рассказа Достоевского перекликается с фамилией Боборыкина (один из его псевдонимов – «Боб» был переделан фельетонистом В. П. Бурениным в «Пьера Бобо»).

Но, конечно, главное в произведении Достоевского не полемические и пародийные мотивы, а его идейно-философское наполнение. Современники этого не заметили, обратив внимание лишь на «патологичность» темы. Доходило до курьёзов: так, анонимный обозреватель журнала «Дело» (1873, № 12), словно совершенно не заметив в «Бобке» язвительной иронии писателя по поводу печатных намёков на его, якобы, умственное расстройство, ничтоже сумняшеся пишет: «Положим, что всё это фантастические рассказы, но самый уже выбор таких сюжетов производит на читателя болезненное впечатление и заставляет подозревать, что у автора что-то неладно в верхнем этаже…» Лишь в XX в. «Бобок» был исследован и оценён по достоинству в работах А. Белого, Л. П. Гроссмана, К. О. Мочульского, М. М. Бахтина и др.

Достоевский намеревался, как видно из финальных строк «Бобка», продолжить цикл «кладбищенских» рассказов, но этот замысел не осуществился. Герой-рассказчик Иван Иванович появится ещё раз на страницах ДП (Гр, 1873, № 10) в статье «Полписьма “одного лица”», где ему будет дана развёрнутая характеристика.

Борис Годунов

Неосущ. замысел, 1842. (XXVIII1)

Сохранились свидетельства о ранних драматургических опытах Достоевского – «Мария Стюарт», «Борис Годунов», «Жид Янкель». В частности, старший брат писателя М. М. Достоевский писал опекуну П. А. Карепину 25 сентября 1844 г.: «Я читал, с восхищением читал его драмы. Нынешней зимою они явятся на петербургской сцене…» [ЛН, т. 86, с. 365] А младший брат А. М. Достоевский уже после смерти Фёдора Михайловича в открытом письме к А. С. Суворину, опубликованном в «Новом времени» (1881, № 1778, 8 фев.), утверждал: «Ещё в 1842 г., то есть гораздо ранее “Бедных людей”, брат мой написал драму “Борис Годунов”. Автограф лежал часто у него на столе, и я – грешный человек – тайком от брата нередко зачитывался с юношеским восторгом этим произведением. Впоследствии, уже в очень недавнее время, кажется в 1875 г., я в разговорах с братом покаялся ему, что знал о существовании его “Бориса Годунова” и читал эту драму. На вопрос мой: “Сохранилась ли, брат, эта рукопись?”, он ответил только, махнув рукой: “Ну, полно! Это… это детские глупости!”…» Доктор А. Е. Ризенкампф вспоминал, как ещё 16 февраля 1841 г. на вечере у своего брата Михаила Михайловича Достоевский «читал отрывки из двух драматических своих опытов: “Марии Стюарт” и “Бориса Годунова“…» [ЛН, т. 86, с. 328]

Примечательно, что, судя по названиям, начинающий писатель собирался переписать-переделать по своему драматические сюжеты европейской и отечественной классики. Так никогда и не создаст Достоевский драматургическое произведение, хотя его романы насквозь пронизаны драматургией, сценичны. Более того, в ответ на просьбу начинающей писательницы В. Д. Оболенской разрешить ей переделку «Преступления и наказания» для сцены, Достоевский написал (20 янв. 1872 г.): «Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму, то, конечно, я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере вполне.

Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме…»

Однако писатель-романист не раз возвращался к идее написания пьесы. Он, к примеру, по воспоминаниям артистки А. И. Шуберт, сам собирался инсценировать «Неточку Незванову» и в письме к ней (14 марта 1860 г.) обещал попробовать написать специально для неё «комедийку, хоть одноактную», а буквально за десять дней до смерти в разговоре с А. С. Сувориным Достоевский обмолвился, что летом «надумывал один эпизод из “Братьев Карамазовых” обратить в драму…» (НВр, 1881, 1 фев.) Стоит упомянуть, что в бумагах Достоевского сохранилась сатирическая одноактная пьеса-фельетон в стихах «Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)».

<Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)

(Сцена почище комедии)>. 1864—1873. (XVII)

Основные персонажи:

Нигилистка;

Офицер.

Одноактная пьеса-фельетон в стихах. Отставной офицер, задумав, наконец, в 40 лет жениться и исполнить закон природы о продолжении рода. Он наслышан о нигилистах и решает перед этим всех их истребить, переколоть своей шпагой. И вскоре встречает на своём пути Нигилистку. Они вступают в диалог-диспут: тут и лягушки (привет Базарову!), и фиктивные браки (салют героям Н. Г. Чернышевского!), и редактор демократического журнала «Дело» Г. Е. Благосветлов… В финале Нигилистка спасается бегством, Офицер застывает столбом, увидев «прелесть мелькнувшей из-под платья пяточки», а на горизонте появляется тень А. А. Краевского как сатирический символ «гласности» в либеральном её понимании …

Первая запись, связанная с этим замыслом, появилась в рабочей тетради в середине 1864 г. под названием «Борьба нигилизма с честностью». В следующем году, работая над «Крокодилом», Достоевский продолжил разрабатывать сюжет, намереваясь включить стихотворный фельетон в текст повести – после иронического определения понятия «нигилизм» в планах «Крокодила» следовала пометка: «Достал стишки “Офицер и нигилистка”. – С учением соглашаюсь…» Оба произведения связывала полемическая направленность, в основном, против лагеря «Современника». Однако работа над фельетоном и рассказом была прервана с прекращением издания «Эпохи». К своей сценке в стихах Достоевский вернулся в пору редактирования «Гражданина» (1873—1874). В те годы в связи с открытием высших женских курсов в Петербурге и Москве вновь обострился интерес к женскому вопросу. Намереваясь использовать свой стихотворный фельетон в полемике по этому вопросу с демократической журналистикой Достоевский и сделал новую его редакцию, однако в печати он так и не появился. Скорее всего, писатель, даже предпослав фельетону шутливое введение-оправдание как бы от редакции за слабые художественные достоинства («безрассудный хам», «верх нелепости», «произведение бездарности»), всё же не решился представить его на суд широкой публики и «литературных врагов».

Брак

(Роман, вместо Совр<еменного> человека). Неосущ. замысел, 1864—1865. (V).

В записной тетради сохранился краткий, но детальный план этого романа в трёх частях о трагической судьбе героини с характером, как указал Достоевский в скобках, княжны Кати из «Неточки Незвановой» – «вся противуречие и насмешка».

Братья Карамазовы

Роман в четырёх частях с эпилогом. РВ, 1879, № 1—2, 4—6, 8—11; 1880, № 1, 4, 7—11. (XIV, XV)

Основные персонажи:

Андрей;

Афанасий;

Варвинский;

Великий инквизитор;

Верховцев Иван;

Верховцева Агафья Ивановна;

Верховцева Катерина Ивановна;

Ворохова;

Врублевский;

Герценштубе;

Горсткин (Лягавый);

Дарданелов;

Жучка-Перезвон;

Зосима (старец Зосима);

Иисус Христос;

Ильинский Павел (Ильинский батюшка);

Иосиф (отец Иосиф);

Ипполит Кириллович;

Калганов Пётр Фомич;

Карамазов Алексей Фёдорович (Алёша);

Карамазов Дмитрий Фёдорович (Митя);

Карамазов Иван Фёдорович;

Карамазов Фёдор Павлович;

Карамазова (Миусова) Аделаида Ивановна;

Карамазова Софья Ивановна;

Карташов;

Красоткин Николай (Коля);

Красоткина Анна Фёдоровна;

Кутузов Григорий Васильевич;

Кутузова Марфа Игнатьевна;

Лизавета Смердящая;

Макаров Михаил Макарович;

Максимов;

Марья Кондратьевна;

Миусов Пётр Александрович;

Михаил;

Московский доктор;

Муссялович;

Нелюдов Николай Парфёнович;

Николай (отец Николай);

Паисий (отец Паисий);

Перхотин Пётр Ильич;

Повествователь;

Поленов Ефим Петрович;

Ракитин Михаил Осипович;

Самсонов Кузьма Кузьмич;

Светлова Аграфена Александровна (Грушенька);

Смердяков Павел Фёдорович;

Смуров;

Снегирёв Илья (Илюшечка);

Снегирёв Николай Ильич;

Снегирёва Арина Петровна;

Снегирёва Варвара Николаевна;

Снегирёва Нина Николаевна;

Трифон Борисович;

Трифонов;

Феня;

Ферапонт (отец Ферапонт);

Фетюкович;

Хохлакова Елизавета (Лиза, Lise);

Хохлакова Катерина Осиповна;

Чёрт;

Шмерцов Маврикий Маврикиевич.

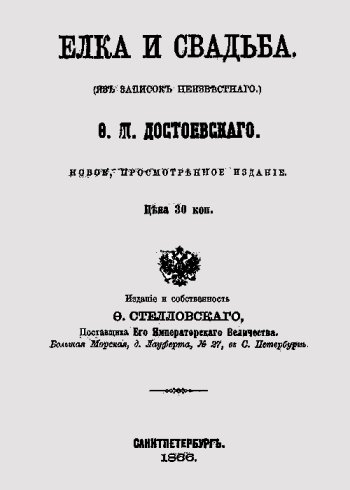

Первая страница первого издания «Братьев Карамазовых».

Роман имеет посвящение Анне Григорьевне Достоевской и эпиграф из Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (гл. XII, ст. 24). Состоит роман из предисловия «От автора», 4-х частей и «Эпилога». Кроме того роман имеет сквозное деление на 12 озаглавленных «книг», которые, в свою очередь, поделены на главы, имеющие свои названия («Фёдор Павлович Карамазов», «Первого сына спровадил» и т. д.). В предисловии «От автора» сообщается, что посвящён роман жизнеописанию Алексея Фёдоровича Карамазова и что это только первая часть дилогии, причём главным романом будет второй, первый же «роман произошёл ещё тринадцать лет назад».

Место действия романа – захолустный городок Скотопригоньевск, прототипом которого послужила Старая Русса. В центре повествования – семейство Карамазовых: отец, три законных сына и один побочный. По существу, основная фабульная линия первого романа связана со старшим из братьев Карамазовых – Дмитрием. Всем в городке было известно, что отец-сладострастник и его старший сын соперничают из-за красавицы Грушеньки Светловой. И вот Фёдора Павловича обнаруживают убитым. Естественно, подозрение падает на Дмитрия. В результате судебного разбирательства это обвинение как бы подтверждается, и Дмитрий Карамазов получает по приговору двадцать лет каторжных работ. Но произошла ужасная судебная ошибка, и лишь немногие герои романа знают, что доподлинный преступник – лакей Смердяков, который, убив своего кровного отца, наложил затем на себя руки, а его вольным или невольным вдохновителем-подстрекателем является Иван Карамазов…

«Братья Карамазовы» – последний роман Достоевского. Уже с начала 1860-х гг., после прочтения и осмысления романов Виктора Гюго, в первую очередь, «Отверженных» (1862), русского писателя занимала мысль о создании романа-эпопеи, построенного на материале текущей действительности, энциклопедического по охвату материала. Новый толчок эти замыслы получили после появления «Войны и мира» (1863—1869) Л. Н. Толстого. В определённой мере подступами к «Братьям Карамазовым» послужили замыслы: «Атеизм» и «Житие великого грешника». Лишь в 1878 г. Достоевский приступает непосредственно к созданию своей эпопеи. Для понимания грандиозности задачи, поставленной перед собою писателем, стоит вспомнить его суждение из «Предисловия к публикации перевода романа В. Гюго “Собор Парижской Богоматери”», где подчёркивалось, что основная во всём искусстве XIX в. идея – это идея «восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков», и что «хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, “Божественная комедия” выразила свою эпоху…»

Основная фабульная линия романа также давно уже хранилась в памяти писателя и даже была зафиксирована на бумаге. В самом начале «Записок из Мёртвого дома» (ч. 1, гл. I) рассказана история некоего каторжника (Дмитрия Ильинского), осуждённого за убийство отца на 20 лет каторги, но считавшего себя невиновным. А во второй части (гл. VII) сообщалось: «На днях издатель «Записок из Мёртвого дома» получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно <…> Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной ещё смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе…» Из последних слов видно, как сильно поразила эта трагическая история самого Достоевского. Через десять с лишним лет автор «Записок из Мёртвого дома», ещё работая над «Подростком», заносит в рабочую тетрадь краткий сюжет нового романа: «13 сент<ября> 74 <г.> Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, вроде истории Иль<ин>ского. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблён второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. <…> Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу. <…> Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где безмолвно понимают друг друга.

С тех пор еще 7 лет, младший в чинах, в звании, но мучается, ипохондрит, объявляет жене, что он убил.

<…> День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит: “Я убил”. Думают, что удар…»

Эта краткая сюжетная схема психологической семейной драмы, даже соединившись с религиозными, философскими и социальными пластами замысла «Жития великого грешника», не выросла бы в роман-эпопею «Братья Карамазовы» без «Дневника писателя» за 1876—1877 гг. Многие темы, поднятые и исследованные Достоевским в ДП (разложение дворянской семьи, экономический кризис в России, истребление лесов, обнищание русской деревни, кризис православной веры и размах сектантства, состояние суда и адвокатуры, в более широком плане – прошлое, настоящее и будущее России…), нашли впоследствии отражение в его последнем произведении. Сам писатель подчёркивал в одном из писем: «…готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение – не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем – современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего ещё двадцать лет назад. Но есть и ещё многое кроме того…» (Х. Д. Алчевской, 9 апр. 1876 г.).

В конце декабря 1877 г., попрощавшись с читателями ДП, как он предполагал, всего на год («В этот год отдыха от срочного издания я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания “Дневника” неприметно и невольно…»), Достоевский набросал в записной тетради своеобразный план-обязательство: «Memento. На всю жизнь.

1) Написать русского Кандида.

2) Написать книгу о Иисусе Христе.

3) Написать свои воспоминания.

4) Написать поэму «Сороковины».

NB. (Всё это, кроме последнего романа и предполагаемого издания «Дневника», т. е. minimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет.)»

Жить ему оставалось не 10, а всего 3 года, но так получилось, что почти весь план был писателем в какой-то мере выполнен, ибо все эти замыслы (кроме воспоминаний) нашли своё отражение в последнем романе. Поэма «Сороковины» должна была представлять из себя «Книгу странствий», в которой описываются «мытарства 1 (2, 3, 4, 5, 6 и т. д.)» (в девятой книге «Братьев Карамазовых» глава III носит название «Хождение души по мытарствам. Мытарство первое», глава IV – «Мытарство второе», глава V – «Третье мытарство», и посвящены эти главы мытарствам Мити, душа которого проходит в романе через гибель и воскресение), а среди черновых набросков к «Сороковинам» есть разговор Молодого человека с сатаной, явно предвосхищавший сцену беседы Ивана с Чёртом. Замысел книги о Иисусе Христе воплотился в какой-то мере в поэме «Великий инквизитор». Ну, а тема «русского Кандида» нашла отражение, к примеру, в главе «Бунт», где поднимаются и исследуются те же проблемы, что и в философской повести французского писателя Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), в частности: может ли человеческий разум принять мир, созданный Богом, при наличии в этом мире зла, страданий невинных людей?

В то время, когда писатель уже собирал подготовительные материалы к роману, непосредственно работал над планом, произошло трагическое событие, которое сыграло свою роль в творческой судьбе «Братьев Карамазовых» – 16 мая 1878 г., не прожив и трёх лет, умер младший сын Достоевских Алёша. Писатель так тяжело переживал утрату, что более месяца не мог работать. Жена А. Г. Достоевская вспоминала: «Фёдор Михайлович был страшно поражен этою смертию. Он как-то особенно любил Лёшу, почти болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Фёдора Михайловича особенно угнетало то, что ребёнок погиб от эпилепсии, – болезни, от него унаследованной…» [Достоевская, с. 345] По совету жены Достоевский вместе с Вл. С. Соловьёвым во второй половине июня совершает поездку в Оптину пустынь, где в молитвах и беседах со старцами и монахами провёл несколько дней. Впечатления от поездки дали писателю обильный материал для первых книг романа, для сюжетной линии, связанной с монастырским периодом жизни Алексея Карамазова, со старцем Амвросием.

Все свои крупные романы, начиная с «Преступления и наказания», Достоевский публиковал в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник». Но так получилось, что «Подросток», предшествующий «Братьям Карамазовым», по инициативе Н. А. Некрасова появился на страницах демократических «Отечественных записок». Последний роман был ещё до написания первых глав обещан снова в катковский журнал (после смерти Некрасова о продолжении сотрудничества с «ОЗ» и речи быть не могло) и за него, как всегда, был получен писателем аванс. В письме от 11 июля 1878 г. к С. А. Юрьеву, который предлагал ему отдать новый роман в задуманный им журнал (будущая «Русская мысль»), Достоевский, обещая подумать, сообщил интересные подробности о методах своей писательской работы, уникальных для литературы вообще и русской литературы XIX в. в частности: «Роман я начал и пишу, но он далеко не докончен, он только что начат. И всегда у меня так было: я начинаю длинный роман (NB. Форма моих романов 40—45 листов) с середины лета и довожу его почти до половины к новому году, когда обыкновенно является в том или другом журнале, с января, первая часть. Затем печатаю роман с некоторыми перерывами в том журнале, весь год до декабря включительно, и всегда кончаю в том году, в котором началось печатание. До сих пор еще не было примера перенесения романа в другой год издания…»

Так и не осуществилась мечта Достоевского хоть один свой роман написать-создать без спешки, отделывая, и уже в готовом виде предлагать в журналы. Только свой самый первый роман «Бедные люди» (сравнительно небольшой по объёму) переписывал он несколько раз, тщательно редактируя. Писателя угнетали условия его работы, но он даже как бы и гордился (совершенно в духе своих героев!) своим особым в этом отношении положением. «Я убеждён, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли…» писал он А. В. Корвин-Круковской ещё 17 июня 1866 г., в пору работы над «Преступлением и наказанием» и «Игроком», практически одновременно. С «Братьями Карамазовыми» даже и предварительные прогнозы автора не оправдались: работа над романом затянулась почти на три года, печатание в журнале с перерывами – на два.

Увеличение сроков работы связано было и с тем, что в ходе её и сюжет романа, и его содержательно-философское наполнение чрезвычайно усложнились. Хотя действие первого романа формально было отнесено к середине 1860-х гг., но Достоевский уже и его наполнил животрепещущими проблемами текущего времени – в нём много откликов на события российской общественной жизни конца 1870-х, полемики с произведениями и статьями, появившимися на страницах журналов именно в это время и т. д. Но при всей злободневности, «фельетонности» содержания в «Братьях Карамазовых» с наибольшей силой проявилось и непревзойдённое мастерство Достоевского-романиста в соединении сиюминутного и вечного, быта и философии, материи и духа. Главная и глобальная тема романа, как уже упоминалось, – прошлое, настоящее и будущее России. Судьбы уходящего поколения (отец Карамазов, штабс-капитан Снегирёв, Миусов, госпожа Хохлакова, Полёнов, старец Зосима…) как бы сопоставлены и в чём-то противопоставлены судьбам представителей из «настоящего» России (братья Карамазовы, Смердяков, Ракитин, Грушенька, Варвара Снегирёва…), а на авансцену уже выходят представители совсем юного поколения, «будущее» страны, которым, вероятно, суждено было стать основными героями второго романа (Лиза Хохлакова, Коля Красоткин, Карташов, Смуров…)

Глобальность темы, глубина поставленных в романе «мировых» вопросов способствовали тому, что в нём ещё шире, чем в предыдущих произведениях Достоевского, отразился контекст русской и мировой истории, литературы, философии. На страницах романа упоминаются и в комментариях к нему перечислены сотни имён и названий произведений. Необыкновенно широк диапазон философских источников «Братьев Карамазовых» – от Платона и Плотина до Н. Ф. Фёдорова и Вл. С. Соловьёва. Но особо следует выделить в этом плане произведения русских религиозных мыслителей (Нил Сорский, Тихон Задонский и др.), провозглашавших идеал цельного человека, у которого различные духовные силы и способности находятся в единстве, а не противоречат друг другу, у которого нет борьбы между мыслью и сердцем, теоретическим разумом и нравственным началом, что, по мнению Достоевского, как раз противоположно западному рационализму, ведущему человечество в тупик. И, конечно, особенно важную роль в идейно-нравственном содержании «Братьев Карамазовых» играет Евангелие – эпиграф, в котором заключена надежда на возрождение России после периода упадка и разложения, обильное цитирование евангельских текстов, постоянные разговоры и споры героев об евангельских притчах…

Страница черновика «Братьев Карамазовых».

Сохранилось несколько свидетельств о предполагаемом содержании второго романа «Братьев Карамазовых».

1) А. Г. Достоевская: «Издавать “Дневник писателя” Федор Михайлович предполагал в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть “Братьев Карамазовых”, где появились бы почти все прежние герои, но уже через двадцать лет, почти в современную эпоху, когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни…»; «…действие переносилось в восьмидесятые годы. Алёша уже являлся не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя возвращается с каторги…». (Жена писателя допустила некоторую неточность: в предисловии к первому роману указано, что он «произошёл <…> тринадцать лет назад…»)

2) А. С Суворин: «Алеша Карамазов должен был явиться героем следующего романа, героем, из которого он хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве…»; «Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он (Алёша. – Ред.) совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…»

3) Некий аноним Z («Новороссийский телеграф», 1880, 26 мая): «…из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа, слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать <…> что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве…»

4) Н. Гофман, немецкая исследовательница (опять же, со слов А. Г. Достоевской): «Алёша должен был – таков план писателя – по завещанию старца Зосимы, идти в мир, принять на себя его страдание и вину. Он женится на Лизе, потом покидает её ради прекрасной грешницы Грушеньки, которая пробуждает в нём «карамазовщину». После бурного периода заблуждений, сомнений и отрицаний, оставшись одиноким, Алёша возвращается опять в монастырь; он окружает себя детьми – им герой Достоевского посвящает всю свою жизнь: искренне любит их, учит, руководит ими…» [Достоевская, с. 503]

Во всех этих свидетельствах при разногласиях и разночтениях есть точки соприкосновения, и с абсолютной уверенностью можно сказать, что ненаписанный второй том «Братьев Карамазовых» был бы ещё более пророческим и провидческим, чем, скажем, «Бесы». Между прочим, в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская высказала поразительную мысль-предположение, что-де, если бы даже её муж и оправился от своей смертельной болезни, которая свела его в могилу в конце января 1881 г., он непременно бы умер через месяц, узнав о злодейском убийстве 1-го марта царя-освободителя народовольцами.

По мере печатания последнего романа и особенно после триумфальной «Пушкинской речи» (8 июня 1880 г.) слава Достоевского росла и ширилась. Ни одно его прежнее произведение не вызывало такого бурного внимания критики: за один только 1879 г. в столичной и провинциальной печати появилось несколько десятков отзывов. Многие рецензенты отмечали напряжённость сюжета, злободневность содержания, резкую исключительность героев, налёт мистицизма при несомненном реализме изображения. Характерным в этом плане можно считать суждение, сформулированное рецензентом «Голоса» (1879, № 156): «Несмотря на всю чудовищность и дикость положений, в которые ставятся его действующие лица, несмотря на несообразность их действий и мыслей, они являются живыми людьми. Хотя читателю иногда приходится <…> чувствовать себя в обстановке дома сумасшедших, но никогда в обстановке кабинета восковых фигур <…> в романах г-на Достоевского нет фальши…»

Из всего изобилия разборов «Братьев Карамазовых», появившихся при жизни автора, наиболее значимы: К. Н. Леонтьев «О всемирной любви», Н. К. Михайловский «Записки современника», В. П. Буренин «Литературные очерки», М. А. Антонович «Мистико-аскетический роман».

Отправляя 8 ноября 1880 г. в редакцию «Русского вестника» «Эпилог» романа Достоевский в сопроводительном письме писал Н. А. Любимову: «Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два – знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги.

Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20 лет жить и писать…»

Уверенность писателя в том, что новый его роман будет иметь «ужасный» успех полностью оправдалась: когда отдельное двухтомное издание «Братьев Карамазовых» вышло в начале декабря 1880 г., то буквально в несколько дней была раскуплена половина трёхтысячного тиража – для того времени ажиотаж небывалый. Предсказание же Фёдора Михайловича о 20 годах жизни и работы впереди, увы, не сбылись – жить ему оставалось меньше трёх месяцев и второй книге романа так и не суждено было появиться на свет.

Для читателей Алёша Карамазов так и остался навек – кротким послушником…

Введение

Статья I из цикла «Ряд статей о русской литературе». Вр, 1861, № 1, без подписи. (XVIII)

«Введение», открывая «Ряд статей о русской литературе», носит во многом обобщающе-теоретический характер, уточняя и разъясняя основные положения «почвенничества». Состоит эта вводная статья из 5 глав и довольно обширна по объёму (заняла в журнале 35 страниц). Построена она в виде диалога автора с воображаемыми собеседниками-европейцами, которые имеют о России совершенно превратное мнение. Квинтэссенция рассуждений писателя по этому поводу заключена в следующем утверждении: «Да, мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нём всё обратно. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это бесспорно так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, всё более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги…» И далее Достоевский горячо отстаивает убеждение, что «русский путь» к идеалу единственно верный и проделать его можно только, если образованная часть общества соединится с «почвой», и тогда, утверждает писатель, «кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено <…> проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, ещё неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою…»

Великолепная мысль. Иметь в виду

Идея романа. Неосущ. замысел, 1870. (XII).

Эта запись в рабочей тетради на полстранички с подробным планом романа о писателе, который вследствие припадков «впал в отупение способностей и затем в нищету», появилась 16 /28/ февраля 1870 г., когда Достоевский начинал работу над «Бесами». Ранее, в образе Ивана Петровича («Униженные и оскорблённые»), Достоевский в какой-то мере использовал автобиографические черты. Задумывая данный сюжет, писатель намеревался ещё более откровенно и детально показать-объяснить своё положение «особняком» в русской литературе, свои эстетические воззрения, попытки воплощения в творчестве своей заветной идеи о «новом слове», почти невыносимые условия своей жизни и творческой деятельности… Герой-романист здесь не только страдает эпилепсией, но и вынужден писать к сроку, «на заказ», его недооценивают критика и пр., в записи упоминаются имена И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. А. Гончарова и др. Чрезвычайно интересен в этом плане следующий фрагмент: «Ну, положим, с графом Л. Толстым или с г<осподином> Тургеневым <…> не равняю; даже с другим графом Толстым не равняю, но реалист Писемский – это другое дело! Ибо это водевиль французский, который выдают нам за русский реализм…»

В какой-то мере часть этого замысла отразилась позже в «Бесах» при создании образа романиста Кармазинова, других героев-литераторов и сцен-эпизодов вроде «кадрили литературы».

Весенняя любовь

Неосущ. замысел, 1859. (III)