Раздел II Персонажи

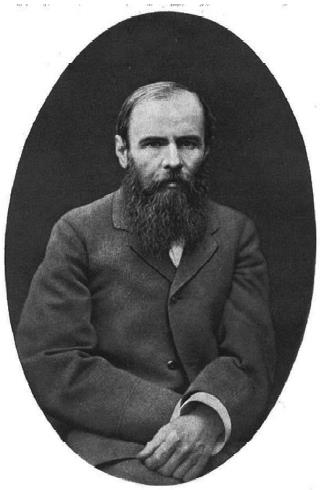

Ф. М. Достоевский. Фотография М Б. Туликова, 1861 г.

BLANCHE (mademoiselle Blanche; Бланш; m-lle Зельма) («Игрок»), француженка-авантюристка, предмет воздыханий Генерала, вместе со своим дружком и дальним родственником Де-Грие ловко использующая страсть старого ловеласа в корыстных целях. «Кто такая m-lle Blanche? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. <…> M-lle Blanche красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере я всегда боялся таких женщин. Ей, наверно, лет двадцать пять. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами; шея и грудь у нее роскошны; цвет кожи смугло-желтый, цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены; от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее – сиплый контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально <…> Мне кажется, m-lle Blanche безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была-таки не без приключений. Если уж говорить все, то может быть, что маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать…» В конце концов мадмуазель Бланш выскочила-таки замуж за генерала и успела до его скорой кончины перевести на себя все наследованные им капиталы…

О таких «опустившихся» парижанах, как m-lle Blanche и Де-Грие, Достоевский писал с сарказмом в «Зимних заметках о летних впечатлениях», в главах «Опыт о буржуа» и «Брибри и мабишь».

М-МЕ М* (Natalie) («Маленький герой»), замужняя дама, в которую влюбился Маленький герой. «М-me М* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, ее грустные большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную, как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и унылую суровость глухой, затаенной тоски еще так часто просвечивал первоначальный детски ясный облик, – образ еще недавних доверчивых лет и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка – все это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за нее еще издали и еще вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страждет, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тягость, затем что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и родятся на подвиг… М-me М* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски-скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в ее жесте, что-то как будто трепещущее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите…»

Маленький герой стал невольным свидетелем ее семейной тайны-драмы: она несчастна с мужем и любит другого человека…

M-R М* («Маленький герой»), муж т-те М*, в которую влюбился первой уж недетской любовью Маленький герой. Ему дана подробная и обобщающая характеристика: «Говорили, что муж ее ревнив, как арап, не из любви, а из самолюбия. Прежде всего это был европеец, человек современный, с образчиками новых идей и тщеславящийся своими идеями. С виду это был черноволосый, высокий и особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, с самодовольным румяным лицом, с белыми как сахар зубами и с безукоризненной джентльменской осанкой. Называли его умным человеком. Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой, от вечной лености и ничегонеделания, вместо сердца кусок жира. От них же поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые «утомляют их гений», и что на них поэтому «грустно смотреть». <…> На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное «я». Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. На все у него припасена готовая фраза, и – что, однако ж, верх ловкости с их стороны – самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье, чтоб пронюхать такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так, что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная и оправданная рассудком филантропия, и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую все прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают все, что еще не поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее как исполинский, донельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов.

Но, впрочем, m-r М* имел и особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных кругом него всегда собирался кружок…»

NN (Иван NN, генерал NN) («Попрошайка»), герой малоизвестного рассказа Достоевского, опубликованного без подписи в газете-журнале «Гражданин» (1873), – столичный генерал, «…этот генерал был человек довольно чванный и неприступный, и особенно трудно было выпросить у него какое-нибудь рекомендательное письмо, даже близким знакомым…» Однако ж, как оказалось, генерал еще и скуповат, так что некоему Павлу Михайловичу С., ловкому психологу, удалось, напугав предварительно NN займом денег, получить от него нужную рекомендацию в четверть часа.

А – В («Записки из Мертвого дома»), каторжник из дворян, один из двоих (вместе с Куликовым), кому удалось совершить побег. «Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. А – в был молодой человек, из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плац-майору все, что делается в остроге, и был дружен с денщиком Федькой. Вот краткая его история: не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. «Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно». Буквально, это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А-ве. <…> На мои глаза, во все время моей острожной жизни, А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на все, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А-ва. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренне никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор, чем такой человек в обществе!..» В другом месте об А-ве сказано еще определеннее: «низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу».

А-в – это реальное лицо, арестант Омского острога (где Достоевский отбывал 4 года каторги) 77. Аристов. Примечательно, что в черновых записях к «Преступлению и наказанию» А – вым именуется Свидригайлов.

АВДОТЬЯ ИГНАТЬЕВНА («Бобок»), сластолюбивая дамочка, которая и при жизни мало чего стыдилась, жила в свое удовольствие и понятие о морали имела весьма смутное (развратила Клиневича, когда он был еще 14-летним пажом), и на кладбище лишь только услышала голос Молодого человека, которого только что похоронили, снова за свое: «Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! – восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. – Вот если б этакого подле положили!..» Неудивительно, что она первая с восторгом подхватила идею того же Клиневича – ничего не стыдиться и обнажиться: «Ах, как я хочу ничего не стыдиться! <…> Я ужасно, ужасно хочу обнажиться!..» Генерал Первоедов называет ее «криксой», то есть, по В. И. Далю, крикливой.

АГРАФЕНА («Честный вор»), кухарка, прачка и «домоводка» Неизвестного, «автора» записок. Именно по ее протекции хозяин вынужден был пустить на квартиру Астафия Ивановича, который и рассказал в один из вечеров историю о «честном воре» Емельяне Ильиче (Емеле). «До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слыхал от нее. <…> Наконец я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, полы не были вымыты, – одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее…»

АЗОРКА («Униженные и оскорбленные»), пес. Собака эта принадлежала когда-то дочери старика Смита и осталась как воспоминание о прежних счастливых временах, когда он еще не проклял горячо любимую дочь свою. Иван Петрович обратил при первой встрече внимание на старика во многом благодаря собаке: «…И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?

Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки; что она – собака необыкновенная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путами соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице – господин впереди, а собака за ним следом, – то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. <…> Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданью…» Сцена смерти пса исполнена высокого трагизма: «Азорка, Азорка!» – тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении.

Палка выпала из рук его. Он нагнулся, стал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка! Он был мертв. Он умер неслышно, у ног своего господина, может быть от старости, а может быть и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер; потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты… Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе…» Старик и сам в тот же день умер. Как констатировала позже его внучка Нети: «Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер…»

АКИМ АКИМЫЧ («Записки из Мертвого дома»), каторжный из дворян в Омском остроге, бывший армейский прапорщик, получивший 12 лет каторги за то, что, служа на Кавказе начальником небольшой крепости, учинил самосуд над местным князьком-разбойником. «…редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности: он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. <…> Но, несмотря на то, что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость.

Арестанты на нарах в казарме острога.

Художник Н. Каразин

Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал все самоучкой: взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги <…> Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы все равно жить что на воле, что в каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло, но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение. Он даже и устроился в остроге так, как будто всю жизнь собирался прожить в нем: все вокруг него, начиная с тюфяка, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного не замечалось в нем и следа. Пробыть в остроге оставалось ему еще много лет, но вряд ли он хоть когда-нибудь подумал о выходе. Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации, что, впрочем, для него было одно и то же. Он был добрый человек и даже помогал мне вначале советами и кой-какими услугами; но, иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, особенно в первое время, тоску беспримерную, еще более усиливавшую и без того уже тоскливое расположение мое…» Прототип Акима Акимыча – Е. Белых.

АКУЛИНА АНКУДИМОВНА (Кудимовна) («Записки из Мертвого дома» /«Акулькин муж»!), героиня вставного рассказа «Акулькин муж», подслушанного повествователем «Записок…» Горянчиковым в одну из бессонных ночей в госпитале – деревенская молодая баба (18 лет), которую муж (Шишков) бил из-за ревности смертным боем, а потом и вовсе зарезал, за что и угодил на каторгу. Характер Акулины особенно проявился в сцене, когда она обезумевшему окончательно от ревности мужу заявляет, что Фильку Морозова, который был ее женихом до Шишкова и загубил ее жизнь грязной сплетней, она «больше света и любит»…

АЛЕЙ («Записки из Мертвого дома»), каторжник, дагестанский татарин, младший из трех братьев арестантов. «Алей был не более двадцати двух лет, а на вид еще моложе. Его место на нарах было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце, и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать – прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая. На родине старший брат его (старших братьев у него было пять; два других попали в какой-то завод) однажды велел ему взять шашку и садиться на коня, чтобы ехать вместе в какую-то экспедицию. Уважение к старшим в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются. <…> Все они ехали на разбой, подстеречь на дороге богатого армянского купца и ограбить его. Так и случилось: они перерезали конвой, зарезали армянина и разграбили его товар. Но дело открылось: их взяли всех шестерых, судили, уличили, наказали и сослали в Сибирь, в каторжные работы. Всю милость, которую сделал суд для Алея, был уменьшенный срок наказания: он сослан был на четыре года. Братья очень любили его, и скорее какою-то отеческою, чем братскою любовью. Он был им утешением в их ссылке, и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улыбались, на него глядя, и когда заговаривали с ним (а говорили они с ним очень мало, как будто все еще считая его за мальчика, с которым нечего говорить о серьезном), то суровые лица их разглаживались, и я угадывал, что они с ним говорят о чем-нибудь шутливом, почти детском, по крайней мере они всегда переглядывались и добродушно усмехались, когда, бывало, выслушают его ответ. Сам же он почти не смел с ними заговаривать: до того заходила его почтительность. Трудно представить себе, как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрубеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались оттого еще прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все любили и все ласкали. Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать; в несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни…»

Предполагаемым прототипом Алея был А. Оглы.

АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНОВИЧ («Чужая жена и муж под кроватью»), старый муж дамы, под кровать которой спрятался ревнивец Иван Андреевич Шабрин – хотел разоблачить изменницу-жену, но ошибся квартирой. Александр Демьянович был «тяжелый муж, если только судить по его тяжелым шагам», страдал кашлем, геморроем, радикулитом и прочими старческими хворями. Шабрин, находившийся под кроватью не один, не успел вслед за молодым соседом улизнуть в удобную минуту, да к тому же задушил собачку хозяйскую Амишку, однако ж когда вылез и во всем признался – рассмешил и Александра Демьяновича, и его супругу, был прощен и отпущен с миром.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ («Униженные и оскорбленные»), журналист-антре-пренер, на которого работает Иван Петрович. В «Эпилоге» ему дана исчерпывающая характеристика: «Я застаю его, но уже на выходе. Он, в свою очередь, только что кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и, выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким, милым баском спрашивает о моем здоровье. Это добрейший человек, и я, без шуток, многим ему обязан. Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был только антрепренером? Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя, честь ему и слава за это, антрепренерская, разумеется.

Он с приятной улыбкой узнает, что повесть кончена и что следующий номер книжки, таким образом, обеспечен в главном отделе, и удивляется, как это я мог хоть что-нибудь кончить, и при этом премило острит. Затем идет к своему железному сундуку, чтоб выдать мне обещанные пятьдесят рублей, а мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести. <…> Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость – похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе, я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на Острова на свою дачу и, услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довезти меня в своей карете.

– У меня ведь новая каретка; вы не видали? Премиленькая.

Мы сходим к подъезду. Карета действительно премиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность подвозить в ней своих знакомых. <…> Как он рад теперь, ораторствуя в своей карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведет учено-литературный разговор, и даже мягкий, приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помалу он залиберальничался и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда, не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно «взаимное битье друг друга по мордасам», особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать если не дураком, то по крайней мере простофилей. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича…»

В лице этого литературного антрепренера и в этой сцене Достоевский вывел А. А. Краевского и свои взаимоотношения с ним.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ («Подросток»), доктор – один из немногих русских докторов в мире Достоевского: обыкновенно доктора здесь – немцы. Он «свой» человек в доме Версиловых-Долгоруковых (Татьяна Павловна Пруткова упоминает, что знала Александра Семеновича, когда ему еще десять лет было), и Аркадию Долгорукому поначалу чрезвычайно не понравился: «Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек и с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке, вчера только и вдруг, узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось; но такова всегда «средина» и «улица». Я долго терпел, но наконец вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается, что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина еще никогда никого не вылечила; что, наконец, по всей вероятности, он грубо необразован, «как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос». Доктор очень обиделся (уж этим одним доказал, что он такое), однако же продолжал бывать. Я заявил наконец Версилову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в десять раз неприятнее…» Впоследствии, во время предсмертной болезни Макара Ивановича Долгорукого, максималист Подросток мнение о докторе меняет: «С доктором я, как-то вдруг так вышло, сошелся; не очень, но по крайней мере прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я наконец разглядел в нем, и некоторая привязанность его к нашему семейству, так что я решился наконец ему простить его медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для франтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность естественно входит в ремесло доктора, и доказал ему это…» Если Аркадий уверен, что «доктор был глуп и, естественно, не умел шутить», то знаток человеческих душ Макар Иванович в разговоре с Подростком характеризует доктора как человека, да и как специалиста так: «Ну что он знает, твой Александр Семеныч <…> милый он человек, а и не более…»

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА («Неточка Незванова»), дочь княгини X – й (от первого мужа – «откупщика»), падчерица князя X – го, жена Петра Александровича, старшая сестра по матери Кати и Саши. В ее дом перешла Неточка Незванова жить из дома князей X – х. Эта молодая, красивая и не очень счастливая женщина стала самым для нее близким человеком. Неточка дважды набрасывает ее портрет: «Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово оттеняли прекрасные черты ее. Серьезность и суровость как-то не шли к ее ангельски ясным чертам, словно траур к ребенку. Нельзя было взглянуть на нее, не почувствовав к ней глубокой симпатии. Она была бледна и, говорили, склонна к чахотке, когда я ее первый раз видела. Жила она очень уединенно и не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди, – словно монастырка. Детей у нее не было…» Затем, прожив в доме Александры Михайловны восемь лет, Неточка, узнав ее ближе, еще раз набрасывает ее портрет – уже тридцатилетней женщины, матери двоих детей: «Черты лица ее никогда не изгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко книзу, бросали суровую, резкую тень на окраины щек; но, казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца – и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голубые как небо, сияли такою любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, – что вся душа покорялась ей, невольно стремилась к ней и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. <… > Когда же – и это так часто случалось – одушевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее колыхалась от волнения, тогда глаза ее блестели как молния, как будто метали искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенесть это вдохновенное лицо на полотно <…>

Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества. <…> Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самим отвращением, а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении… Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтанье. Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть вспыхивало в ее душе; как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы: как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-видимому, очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее…»

Страшная тайна, которая гнетет Александру Михайловну, – ее любовный роман с неким С. О., о котором муж знает и казнит ее своим суровым отношением. Неточка, случайно нашедшая прощальное письмо С. О. в книге, проникает в эту тайну и становится на сторону Александры Михайловны, начинает ненавидеть ее лицемерного и жестокого мужа. В конце опубликованной части романа Александра Михайловна уже тяжело больна, и дни ее, судя по всему, сочтены.

Исследователи отмечают черты сходства между этой кроткой и страдающей героиней раннего романа русского писателя и заглавной героиней романа О. де Бальзака «Евгения Гранде», переведенного Достоевским в 1844 г.

АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВНА («Униженные и оскорбленные»), гражданская жена Маслобоева. Она сразу пришлась по сердцу Ивану Петровичу, повествователю: «Ровно в семь часов я был у Маслобоева. <…> Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми, веселыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться…» Маслобоев беспрестанно подшучивает над ее простодушием и ревностью, но, судя по всему, бесконечно любит, она отвечает ему взаимностью и они, вероятно, самые счастливые люди в романе.

При следующей встрече, к которой Александра Семеновна накрыла богатый стол и сама приоделась, повествователь снова явно залюбовался молодой женщиной: «За чайным столиком сидела Александра Семеновна хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась; встречая меня, она привстала с некоторою торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике…»

АЛЕКСЕЙ («Идиот»), камердинер в доме Епанчиных. Ливрейный слуга, отворив двери генеральской квартиры князю Мышкину, «сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену…» Именно этому камердинеру, «знающему себе цену», о котором Мышкин потом скажет-уточнит: «А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо», – Лев Николаевич в первые же минуты встречи живописует во всех подробностях о том, какие чувства испытывает человек, на шею которого вот-вот обрушится нож гильотины. Чуть погодя, как бы прорепетировав этот жуткий рассказ перед лакеем, он повторит его (украсив новыми психологическими подробностями) в гостиной уже перед генеральшей Епанчиной и тремя ее дочерьми – Александрой, Аделаидой и Аглаей.

АЛЕКСЕЙ (АЛЕША) («Хозяйка»), молодой купец, друг детства Катерины. Родители их хотели в будущем поженить Алешу и Катерину, но она стала женой Мурина, а когда Алеша впоследствии нашел ее и уже уговорил бежать с ним, Мурин разгадал их замысел и, судя по всему, убил молодого купца.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ («Игрок»), заглавный герой и одновременно автор записок, которые и составили роман. Это, как указано в подзаголовке, – «молодой человек», ему 25 лет, он служит домашним учителем у Генерала (сам с горькой иронией уточняет: «я принадлежу к свите генерала»). Терпит он свое положение из-за Полины, которую любит порой до ненависти, из-за которой пошел первый раз на рулетку, чтобы выиграть для нее 50 тысяч франков и заразился на всю оставшуюся жизнь болезненной страстью к игре. В этом отношении Игрок – герой автобиографический: Достоевский, передав ему одну из «капитальных» своих страстей, страсть к рулетке, показал изнутри всю притягательную и тяжкую силу этого сладкого недуга. Необходимо поэтому чуть поподробнее перечитать-процитировать игорную сцену из романа, дабы воочию увидеть-представить себе ту запредельную по напряжению и выплескам эмоций атмосферу «воксала»-казино, в каковой проводил немало часов сам писатель, более десяти лет сам бывший игроком:

«Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои двадцать фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною «passe».

<…> Я выиграл – и опять поставил все: и прежнее, и выигрыш.

<…> Опять выигрыш! Всего уж, стало быть, у меня восемьдесят фридрихсдоров! Я двинул все восемьдесят на двенадцать средних цифр (тройной выигрыш, но два шанса против себя) – колесо завертелось, и вышло двадцать четыре. Мне выложили три свертка по пятидесяти фридрихсдоров и десять золотых монет; всего, с прежним, очутилось у меня двести фридрихсдоров.

Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную – и вдруг опомнился! И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал: что для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь!

– Rouge! – крикнул крупер, – и я перевел дух, огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми билетами; стало быть, всего уж четыре тысячи флоринов и восемьдесят фридрихсдоров! (Я еще мог следить тогда за счетом.)

Затем, помнится, я поставил две тысячи флоринов опять на двенадцать средних и проиграл; поставил мое золото и восемьдесят фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною: я схватил последние оставшиеся мне две тысячи флоринов и поставил на двенадцать первых – так, на авось, зря, без расчета! <…>

– Quatre! – крикнул крупер. Всего, с прежнею ставкою, опять очутилось шесть тысяч флоринов. Я уже смотрел как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек девять бросилось, вслед за мною, тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали.

Вышла черная. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов; вдруг, тремя несчастными ударами, спустил из них двенадцать; потом двинул последние четыре тысячи на «passe» (но уж почти ничего не ощущал при этом; я только ждал, как-то механически, без мысли) – и опять выиграл; затем выиграл еще четыре раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами..»

Затем Алексей Иванович перешел в другую залу, третью, еще играл и очнулся только от вскрика-информации по-французски одного из наэлектризованных зрителей-болельщиков, что он выиграл уже сто тысяч форинтов, или двести тысяч франков! То есть в четыре раза больше, чем требовалось для спасения Полины. Вероятно, этот перебор и сыграл свою роковую роль в случившейся катастрофе. Алексей Иванович, уже ставший Игроком, опьяненный и отравленный игрой, игорной страстью, пересилившей страсть любовную, сам себе потом признается: он не обратил внимания, что Полина, отдаваясь ему в ту ночь, находилась в горячечном бреду, что отдалась она ему не из любви, а из ненависти, как бы в плату за пятьдесят тысяч франков, и что она уже никогда этого ему не простит…

Еще одна автобиографическая составляющая этого героя – его взаимоотношения с Полиной, воссоздающие перипетии любви самого Достоевского и А. П. Сусловой, послужившей прототипом героини. Образ Игрока имеет и литературные традиции: в частности в русской литературе – это Германн из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина, Арбенин из «Маскарада» М. Ю. Лермонтова.

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ («Бесы»), камердинер Ставрогиных. Немногословный, педантичный старый слуга, преданный и Варваре Петровне Ставрогиной, и ее сыну Николаю Всеволодовичу.

АЛЕНА ИВАНОВНА («Преступление и наказание»), процентщица; старшая сестра (сводная) Лизаветы. С ее «чином» в романе есть некоторая путаница: сначала она повествователем представлена как коллежская регистраторша (14-й класс), а буквально через две страницы сказано (в сцене подслушанного Раскольниковым разговора в трактире), что «студент говорит офицеру про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу», а это уже гораздо выше – 10-й класс. «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела…» Характеристику ей дает тот же студент в разговоре с товарищем своим в трактире: «Славная она, – говорил он, – у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная…

И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту…» Именно студент своими рассуждениями о том, что «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет» может своей смертью спасти от нищеты и гибели многих – окончательно подтолкнул Раскольникова на «преступление».

Процентщица. Художник П. Боклееский

И вот – сцена убийства: «Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой…»

Но Алена Ивановна еще явится во всем своем отвратительном виде Родиону Раскольникову в горячечном бредовом сне, когда ему приснилось, будто он опять пришел в ее квартиру: «В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. <…> Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: «боится!» – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, – так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать…»

Достоевскому с самых ранних лет приходилось общаться с ростовщиками И ростовщицами (вроде А. И. Рейслер, Эриксан), так что материала для изображения Алены Ивановны, ее сути и образа жизни было у него более чем предостаточно. Он даже собирался написать отдельное произведение с таким названием – «Ростовщик».

АЛЕНА ФРОЛОВНА («Бесы»), няня Лизаветы Николаевны Тушиной. Эта эпизодическая героиня интересна тем, что ей дано имя реального человека – Алены Фроловны (Е. Ф. Крюковой) – няни из семьи Достоевских.

АЛМАЗОВ (Алмазов Андрей) («Записки из Мертвого дома»), арестант, «начальник» Горянчикова на работах. «На алебастр назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну, и нас [дворян] в том числе, разумеется; да, сверх того, прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил все один и тот же, несколько лет сряду, Алмазов, суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив, до того, что даже ленился ворчать на нас. <…> Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтоб мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной бесполезностью. А всего-то и дела было вытопить печь, чтоб обжечь накладенный в нее алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжелую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была премилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжелыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы наконец, и легко в то же время становилось; щеки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей; снисходительно покуривал свою трубочку и все-таки не мог не ворчать, когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек. <…> Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но все это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим умением обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти…»

Алмазов Андрей – реальное лицо: старший мастер Омского острога в цехе, где делали алебастр. Достоевский одно время работал под его началом.

АМИШКА («Чужая жена и муж под кроватью»), собачка комнатной породы в доме Александра Демьяновича. Когда Амишка обнаружила под кроватью двух посторонних мужчин и подняла лай, то была немедленно задушена одним из них – Иваном Андреевичем Шабриным. И хотя хозяйка собачонки, в конце концов, Шабрина простила, ибо он ее рассмешил и к тому же пообещал принести новую «сахарную» болонку, но сам Иван Андреевич опростоволосился: сунул машинально мертвую Амишку в карман, принес домой и при супруге Глафире Петровне Шадриной, невзначай вынул, так что тут же превратился из ревнивца в подозреваемого.

АНДРЕЕВ Николай Семенович («Подросток»), подручный Ламберта и товарищ Тришатова. Впервые их вместе и встречает-видит Аркадий Долгорукий у дверей квартиры Ламберта и описывает сначала Андреева: «Оба были еще очень молодые люди, так лет двадцати или двадцати двух <…> Тот, кто крикнул «атанде», был малый очень высокого роста, вершков десяти, не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, с очень небольшой, по росту, головой и с странным, каким-то комически мрачным выражением в несколько рябом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной и излишней решимостью. Он был одет очень скверно: в старую шинель на вате, с вылезшим маленьким енотовым воротником и не по росту короткую – очевидно, с чужого плеча, в скверных, почти мужицких сапогах и в ужасно смятом, порыжевшем цилиндре на голове. В целом видно было неряху: руки, без перчаток, были грязные, а длинные ногти – в трауре. <…> Длинный парень стаскивал с себя галстух – совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уж тесемку, а миловидный мальчик, вынув из кармана другой, новенький черный галстучек, только что купленный, повязывал его на шею длинному парню, который послушно и с ужасно серьезным лицом вытягивал свою шею, очень длинную, спустив шинель с плеч…»

Андреев в разговоре то и дело переходит на скверный французский, и Тришатов поясняет: «Он, знаете, – циник, – усмехнулся мне мальчик, – и вы думаете, что он не умеет по-французски? Он как парижанин говорит, а он только передразнивает русских, которым в обществе ужасно хочется вслух говорить между собою по-французски, а сами не умеют…» Немудрено, что Подросток про себя начинает именовать Андреева верзилой, по-французски – dadais. Впоследствии тот же Тришатов в ресторанном пьяном разговоре с Аркадием характеризует своего друга (который начинает скандалить) более основательно: «Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и все у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется – это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный – это все одно и нет разницы; и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или все равно – можно делать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по месяцу, пить, да есть, да спать – и только. Но поверьте, что это он – только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет: он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жальче… И к тому же такой большой и сильный и вдруг – так совсем заревет. Какой бедный, не правда ли?..»

Андреев – один из самых несчастных персонажей «Подростка»: служил некогда юнкером, за что-то из полка был выгнан (своеобразная перекличка с историей князя Сокольского), прокутил приданое своей сестры, попал в преступную компанию негодяя Ламберта, пребывал хронически в состоянии мрачного отчаяния, перестал даже мыться, маниакально хотел убить себя, а конкретно – повеситься. Причем, его приятель, Тришатов, сообщая это Аркадию, весьма характерно обобщает: «А он, я ужасно боюсь, – повесится. Пойдет и никому не скажет. Он такой. Нынче все вешаются…» Но в финале выясняется, что Андреев все же не повесился – застрелился.

Любопытно, что по имени-отчеству герой этот – полный тезка близкого Подростку человека, наставника, хозяина его московской квартиры Николая Семеновича, а фамилия его как бы перекликается с девичьей фамилией матери Аркадия, Софьи Андреевны, которую до замужества именовали, как и положено было тогда в крестьянской среде, по имени отца – Софьей Андреевой (именно так и упоминается в романе). Скорее всего это чисто случайные совпадения.

АНДРЕЙ («Братья Карамазовы»), ямщик. Его нанял Дмитрий Карамазов, чтобы ехать в Мокрое вслед за Грушенькой Светловой. «Когда Митя с Петром Ильичом подошли к лавке, то у входа нашли уже готовую тройку, в телеге, покрытой ковром, с колокольчиками и бубенчиками и с ямщиком Андреем, ожидавшим Митю…» Андрей был «еще не старый ямщик, рыжеватый, сухощавый парень в поддевке и с армяком на левой руке». Митя посулил ему 50 рублей, но осторожный Андрей, догадавшись, что возбужденный Дмитрий Карамазов едет в Мокрое с пистолетами неспроста, уже на месте от щедрой полусотни отказался и взял только «законные» 15 рублей. Кроме того он подробно доложил следствию о странных речах Дмитрия по дороге насчет того, что он, Дмитрий Карамазов, может в ад попасть за свои деяния.

Прообразом этого персонажа послужил реальный молодой ямщик Андрей, который, как и Тимофей (другой ямщик, также упоминаемый в романе), возил Достоевских из Старой Руссы к озеру Ильмень на пароходную пристань. Его имя дважды упоминается в письмах А. Г. Достоевской из Старой Руссы к мужу в Петербург (от 12 и 13 февраля 1875 г.), а также в письме Достоевского из Эмса к жене в Старую Руссу (от 26 июля /7 августа/ 1876 г.).

АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ («Двойник»), коллежский советник, начальник отделения, в котором служит Голядкин. Он постоянно встречается на пути Голядкина и в неслужебное время, так что создается у Якова Петровича впечатление, что начальник специально за ним следит. Несколько иронические штрихи к его портрету даны повествователем в сцене празднования дня рождения Клары Олсуфьевны Берендеевой: «Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искрометным вином <…> Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие <…> Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, – нет, он казался чем-то другим… я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец… о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного…» А из наблюдения самого Голядкина читатель узнает характерную деталь, «что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги». Вскоре Якову Петровичу пришлось убедиться вполне, что начальник его благоволит к его двойнику: «В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш все положение дел…» И именно Андрей Филиппович вместе с Голядкиным-младшим помогли в финале доктору Крестьяну Ивановичу Рутеншпицу посадить Голядкина в карету, дабы увезти страдальца в сумасшедший дом.

АНДРОНИКОВ Алексей Никанорович («Подросток»), родной и любимый дядя Марьи Ивановны (жены Николая Семеновича) и начальник отделения, юрист, занимавшийся делом Версилова в его тяжбе с князями Сокольскими (однофамильцами князя Николая Ивановича Сокольского). По словам Крафта, который был его помощником в частных делах, «Андроников «никогда не рвал нужных бумаг» и, кроме того, был человек хоть и широкого ума, но и «широкой совести». Именно Андроников, умерший месяца за три до приезда Аркадия Долгорукого в Петербург, сохранил письмо к нему некоего Столбеева, из-за завещания которого и возникло дело Версилова с князьями Сокольскими. «Дело это теперь решается в суде и решится, наверно, в пользу Версилова; за него закон. Между тем в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения..» И вот, согласно воле Андроникова в передаче Марьи Ивановны, важное письмо попало через Крафта в руки Подростка и сыграло в развитии дальнейшего развития событий важную роль. Кроме того, именно Андроникову написала Катерина Николаевна Ахмакова письмо, в котором советовалась насчет учреждения надо отцом своим (князем Сокольским) опеки – это компрометирующее и опасное для нее письмо попало после смерти Алексея Никаноровича тоже в руки Аркадия Долгорукого, а затем Ламберта, шантажирующего им дочь князя. Как человек Андроников, судя по всему, был человеком простым и добрым. Аркадий вспоминает, как Андроников «всю провизию, птиц, судаков и поросят, сам из города в кульках привозил, а за столом, вместо супруги, которая все чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый».

АНКУДИМ ТРОФИМЫЧ («Записки из Мертвого дома» /«Акулькин муж»/), отец Акулины, героини вставного рассказа «Акулькин муж», – богатый деревенский мужик. Рассказчик (Шишков), бывший его зять, угодивший на каторгу за убийство его дочери и своей жены, так его характеризует «Ну, заимку большую имел, землю работниками пахал, троих держал, опять к тому ж своя пасека, медом торговали и скотом тоже, и по нашему месту, значит, был в великом уважении. Стар больно был, семьдесят лет, кость-то тяжелая стала, седой, большой такой. Этта выйдет в лисьей шубе на базар-то, так все-то чествуют…» Сначала Анкудим Трофимыч сам избивал свою дочь до полусмерти, поверив сплетням об ее «распутстве», а потом, отдав замуж за Шишкова, не мешал ему бить и убивать Акулину…

АННА ФЕДОРОВНА («Бедные люди»), сваха и сводня; дальняя родственница Варвары Алексеевны Доброселовой. Наивная Варя даже не сразу поняла, зачем эта женщина их с матушкой приютила после смерти отца: «Матушка страдала изнурительною болезнию, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.

После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностию. <…> Сначала, покамест еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трех из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, – ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние ее было загадочно, так же как и ее занятия. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день; но что она делала, о чем заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. <…> Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада, было ли бы еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так еще Бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ее становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне; она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. <…> Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать свое владычество…»

Именно Анна Федоровна стояла у истоков судьбы студента Покровского (настоящим отцом его был помещик Быков, и Анна Федоровна сумела «прикрыть грех» – срочно сосватала его мать за чиновника Захара Покровского), именно она уже погубила судьбу Саши, «совратив ее с пути», сделав из нее продажную женщину, и именно она, в конце концов, «устроила» судьбу самой Вареньки Доброселовой – выдала-таки ее замуж за господина Быкова, продала ему.

АНТИПОВА Анна Николаевна («Дядюшкин сон»), прокурорша; дальняя родственница Князя К, «заклятый враг» Марьи Александровны Москалевой, «хотя и друг по наружности». Анна Николаевна – соперница Марьи Александровны за статус первой дамы Мордасова. Этим объясняется ядовитость, с которой Москалева защищает свою «подругу» от нападок, попутно довольно полно ее характеризуя: «На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она молода и любит наряды, – за это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как Наталья Дмитриевна, которая – такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но Боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, – соглашаюсь! Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно полькирует? На ней невозможные наколки и шляпки, – но чем же виновата она, что ей Бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, но это здешняя привычка: кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов со своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. Ах, Боже мой! еще бы муж козырял в карты до пяти часов утра! К тому же здесь столько дурных примеров! Наконец, это еще, может быть, и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее!..»

К тому же Анна Николаевна еще вполне сохранилась, как свидетельствует уже Хроникер, и становится соперницей Зинаиды Москалевой на руку и сердце князя К: «Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и сверх того очень хорошо знавшая, что она хорошенькая..»

АПОЛЛОН («Записки из подполья»), слуга Подпольного человека. Единственный персонаж в этой мрачной повести, вызывающий улыбку. Имя его восходит к древнегреческому богу Аполлону, покровителю искусств, которого изображали обыкновенно в виде прекрасного юноши с кифарой, и резко контрастирует с его внешностью и натурой. Исчерпывающую характеристику дает своему лакею хозяин, он же повествователь, в главке 8-й второй части: «Это была язва моя, бич, посланный на меня провиденьем. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я еще, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжеством. Но неизвестно почему, он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей, – и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь – непременно влюблен, он тем смотрел! Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете, и если «держал меня при себе», то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалованье. Он соглашался «ничего не делать» у меня за семь рублей в месяц. Мне за него много простится грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепетывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтенья. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по мертвом. Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит с существованием моим химически. К тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в шамбр-гарни [фр. меблированных комнатах]: моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его…» И далее описывается трагикомическая история, как хозяин в наказание решил-таки задержать слуге жалование недели на две, но выдержал только три дня и потерпел в этой битве характеров поражение.

Примечательно, что экзотическое для России имя Аполлон как бы делает этого героя тезкой двух близких товарищей Достоевского по литературе поэтов Аполлона Майкова и Аполлона Григорьева (оба, между прочим, активные сотрудники «Времени» и «Эпохи», в которой и печатались «Записки из подполья»), а манера пришепетывать была присуща «литературному врагу» И. С. Тургеневу, подчеркнутая впоследствии в образе Кармазинова («Бесы»), который говорил «приятно, по-барски, шепелявя».

АРИНА («Подросток»), девочка-подкидыш. Когда Аркадий Долгорукий жил еще в Москве у Николая Семеновича и Марьи Ивановны, в день именин последней к дверям их дома подкинули младенца – «окрещенную девочку Арину». Подросток взял девочку «на свой счет», поместил в семью соседа-столяра, в которой тоже была новорожденная девочка, решив платить за ее содержание, но через десять дней «Ариночка» заболела и умерла. Аркадий признается: «Ну, поверят ли, что я не то что плакал, а просто выл в этот вечер <… > я купил цветов и обсыпал ребеночка: так и снесли мою бедную былиночку, которую, поверят ли, до сих пор не могу забыть…» Стоит вспомнить в связи с этим, что в мае 1868 г. у Достоевских умерла первая дочь Соня, которой не было и трех месяцев. По воспоминаниям А. Г. Достоевской, Федор Михайлович чрезвычайно тяжело переживал смерть ребенка, «отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина», и каждый день потом до самого отъезда они на ее могилку «носили цветы и плакали».

АРТЕМЬЕВА Елизавета Михайловна (Лизанька) («Слабое сердце»), невеста Васи Шумкова. У нее был жених, который обманул ее и женился на другой, и она согласилась, наконец, стать невестой Васи, который уже давно ее любил. Лиза была брюнеткой (Вася хранил локон ее черных волос), с черными как смоль глазками и вся «ужасно как походила на вишенку». Через два года после катастрофы с Васей его друг Нефедевич случайно встретил Лизу в церкви – она была замужем, имела ребенка, сказала, что муж ее человек добрый и она его любит, но, судя по ее печальному лицу и слезам, по Васе она тосковала.

АРХИПОВ («Униженные и оскорбленные»), один из колоритных обитателей того мира, в котором, опустившись, зарабатывает себе на жизнь Маслобоев. Вместе с купчиком Сизобрюховым Архипов появляется в сценах, связанных с освобождением Нелли из притона мадам Бубновой, – он завсегдатай таких злачных мест. После Сизобрюхова Иван Петрович описывает и Архипова: «Товарищ его был уже лет пятидесяти, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстуке, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и в очках на носу, похожем на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели как из щелочек…» Чуть позже обрисует этого мошенника Маслобоев: «Архипов, тоже что-то вроде купца или управляющего, шлялся и по откупам; бестия, шельма и теперешний товарищ Сизобрюхова, Иуда и Фальстаф, все вместе, двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело; вывернулся. По одному случаю я очень теперь рад, что его здесь встретил; я его ждал… Архипов, разумеется, обирает Сизобрюхова. Много разных закоулков знает, тем и драгоценен для этаких вьюношей. Я, брат, на него уже давно зубы точу…» Именно для Архипова и нарядила мадам Бубнова Нелли-Елену в кисейное платьице и, судя по всему, преступление чуть было не свершилось: «В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос Елены. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, возня и наконец ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг с силой отворилась дверь, и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились. Визги и крики раздались при ее появлении. Вслед за ней показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде…»

АСТАФИЙ ИВАНОВИЧ («Честный вор»), жилец Неизвестного, поселившийся у него по протекции кухарки Аграфены. Служил он когда-то дворецким у богатого барина, да баре в деревню уехали и остался он без места. Стал на хлеб шитьем зарабатывать и жить по чужим углам. По словам Аграфены, это – «хороший, бывалый человек». Хозяин квартиры вскоре убедился, что «Аграфена не солгала: жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал, и не глядя на паспорт, с первого взгляда по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад…» Астафий Иванович рассказывает историю о «честном воре» Емельяне Ильиче (Емеле), который жил-проживал у него в нахлебниках, украл однажды на пропой готовые рейтузы из его сундука и очень из-за этого мучился. Из рассказа встает-рисуется образ прежде всего самого Астафия Ивановича – бесконечно доброго и отзывчивого на чужую беду человека.

В журнальном варианте образ и судьба этого героя были обрисованы более подробно: «Но жилец мой, Астафий Иванович, был отставной особого рода… Служба только заправила его на жизнь, но прежде всего он был из числа бывалых людей, и, кроме того, хороших людей. Службы его всего было восемь лет. Был он из белорусских губерний, поступил в кавалерийский полк и теперь числился в отставке. Потом он постоянно проживал в Петербурге, служил у частных лиц и уж Бог знает каких не испытал должностей. Был он и дворником, и дворецким, и камердинером, и кучером, даже жил два года в деревне приказчиком. Во всех этих званиях оказывался чрезвычайно способным. Сверх того был довольно хороший портной. Теперь ему было лет пятьдесят, и жил он уже сам по себе, небольшим доходом, получаемым в виде ежемесячной пенсии от каких-то добрых людей, которым услужил в свое время; да, сверх того, занимался портняжным искусством, которое тоже кое-что приносило. <…> Я полюбопытствовал о подробностях его службы и чрезмерно удивился, узнав, что он был почти во всех сражениях незабвенной эпохи тринадцатого и четырнадцатого годов…» И далее в журнальном варианте отставной Астафий Иванович рассказывал подробно о том, как воевал в войне против французов, побывал в плену, входил в Париж, самого Бонапарта видел…

Прототипом этого героя послужил унтер-офицер Евстафий, который, по воспоминаниям С. Д. Яновского, проживал в качестве слуги у Достоевского в 1847 г.

АСТЛЕЙ («Игрок»), богатый англичанин, «племянник лорда, настоящего лорда» и в то же время «сахаровар» (один из совладельцев сахарного завода), тайно влюбленный в Полину. «Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. <…> Не знаю, как он познакомился с генералом; мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево <…> мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, – из избы сора не вынесет. <…> Да, я убежден, что он влюблен в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно-целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были: в парке ли, в лесу ли, или на Шлангенберге, – стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста, покажется уголок мистера Астлея…» Мистер Астлей похож на благородных героев Диккенса, совершает одни только добрые поступки: выручает «бабушку» (Тарасевичеву Антониду Васильевну) займом после ее катастрофического проигрыша, пытается спасти от губительной рулетки Алексея Ивановича, Полина впоследствии находит приют в доме его сестры…

АФАНАСИЙ («Братья Карамазовы»), персонаж из вставного жизнеописания старца Зосимы – его денщик, когда был он еще Зиновием и служил в полку офицером. Накануне дуэли с Михаилом Зиновий жестоко – до крови – ударил денщика по лицу, вдруг это начало его мучить, и именно с этого мучения началось перерождение Зиновия в Зосиму («В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил?..»): наутро он на коленях попросил прощения у потрясенного Афанасия, во время поединка отказался стрелять в противника, подал в отставку и ушел в монахи. Странствуя, он встретил однажды, через восемь лет, в губернском городе К. бывшего денщика Афанасия, который был уже в отставке, стал Афанасием Павловичем, женился, двух детей народил и торговал мелким оптом на рынке с лотка. Афанасий принял бывшего командира как самого дорогого гостя, угостил, на прощание две полтины вынес – на монастырь и персонально ему. После прощания, теперь уже навеки, Зосима размышляет: «Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки…» Эта мысль старца Зосимы перекликается с одной из самых кардинальных тем «Пушкинской речи» Достоевского.

АФЕРДОВ («Подросток»), игрок на рулетке, вор. Прежде встречи с ним на рулетке Аркадий Долгорукий совершил непростительную ошибку – тоже во время игры: «Я, например, уверен, что известный игрок Афердов – вор; он и теперь фигурирует по городу: я еще недавно встретил его на паре собственных пони, но он – вор и украл у меня. Но об этом история еще впереди; в этот же вечер случилась лишь прелюдия: я сидел все эти два часа на углу стола, а подле меня, слева, помещался все время один гниленький франтик, я думаю, из жидков; он, впрочем, где-то участвует, что-то даже пишет и печатает. В самую последнюю минуту я вдруг выиграл двадцать рублей. Две красные кредитки лежали передо мной, и вдруг, я вижу, этот жиденок протягивает руку и преспокойно тащит одну мою кредитку. Я было остановил его, но он, с самым наглым видом и нисколько не возвышая голоса, вдруг объявляет мне, что это – его выигрыш, что он сейчас сам поставил и взял; он даже не захотел и продолжать разговора и отвернулся. Как нарочно, я был в ту секунду в преглупом состоянии духа: я замыслил большую идею и, плюнув, быстро встал и отошел, не захотев даже спорить и подарив ему красненькую. Да уж и трудно было бы вести эту историю с наглым воришкой, потому что было упущено время; игра уже ушла вперед. И вот это-то и было моей огромной ошибкой, которая и отразилась в последствиях: три-четыре игрока подле нас заметили наше препинание и, увидя, что я так легко отступился, вероятно, приняли меня самого за такого…»

Когда же в следующий раз Подросток крупно выиграл на рулетке, Афердов воспользовался моментом: «Вдруг пухлая рука с перстнем Афердова, сидевшего сейчас от меня направо и тоже ставившего на большие куши, легла на три радужных мои кредитки и накрыла их ладонью.

– Позвольте-с, это – не ваше, – строго и раздельно отчеканил он, довольно, впрочем, мягким голосом.