Глава 5

– Мы могли бы продолжать встречаться у тебя, – сказал Крейг, глядя на то, как она расчесывает волосы, которым требовалось очень много времени, чтобы высохнуть. Фена у него не было, он не видел смысла его заводить даже для Летти. Она закусила губу и резким, привычным движением скрутила прядь.

– Мне кажется, это нервировало бы Ланса, – сказала она мягко. Каждый раз, когда она уходила к Крейгу, у брата делалось очень сложное, недоброе лицо, хотя в остальном у них были нормальные отношения. Однажды она вернулась домой позже обычного – ее выбрали в профсоюзные работники, и она была на собрании. Подходя к дому, она услышала через открытую форточку, как мужчины оживленно и дружелюбно разговаривали о спорте, и Крейг сказал:

– Мы играем в регби по воскресеньям, в центральном парке – приходи, малыш. Я дам тебе форму на первое время.

Летти постояла некоторое время под окном, вспоминая, как внимательно и вдумчиво пыталась их состыковывать, но вдруг оказалось, что они прекрасно ладят без неё, а ее присутствие только все усложняет.

Недавно они чинили телевизор: Крейг, как обычно, ленился, но глядя на то, как Ланс хлопочет вокруг проводов, тоже заразился его энтузиазмом. Пришлось забираться на крышу к антенне, Ланс сосредоточенно и молча лез, Крейг держал веревку и матерился, как заправский моряк. Солнце высветляло их головы, целовало лица и открытые участки тел – Крейг разделся по пояс, но Ланс, стесняясь своих рук, никогда не закатывал рукава.

Летти стояла в тени крыльца, вынеся им на подносе два стакана пива, и чувствовала, как пахнут августовские яблоки – покоем и счастьем. Ей казалось, что все хорошо, что все нормально, что Ланс рано или поздно обретет свое собственное равновесие, перестанет опираться и оглядываться на нее, перестанет так тяжело, так исступленно, так удушающе-страшно любить ее, найдет себе девушку, и они будут жить… Не в соседних домах – это слишком – но на соседних улицах. Что их дети будут играть друг с другом – у Летти будет девочка, конечно. Маленькая, боевая, с каштановыми волосами, которые Летти будет заплетать в тоненькую косичку, у Ланса… Тоже кто-нибудь будет.

Его шрамы побелеют, и, когда он загорит, они сделаются совсем незаметными. Они будут иногда вместе отряхивать яблони, варить джем под веселые песни из радиоприемника, ходить в гости на Рождество друг к другу, звонить друг другу раз в неделю и ссориться. Но Крейг – будет тем, с кем она будет просыпаться по утрам. Крейг. Брюс. Патрик. Кто угодно, но не Ланс. Только не Ланс.

Ее парень и брат слезали с крыши добрыми друзьями, но все опять рассыпалось, стоило ей подойти к ним. Как только они взяли по стакану, Крейг резким движением, сбоку притянул ее к себе, и поцеловал в висок – как благодарность за этот светлый день, за то, что она стоит в простом белом платье под осыпающимися яблонями, за то, что она принесла холодное, сверкающее на солнце золотом, пиво. За то, что она – его.

Летти не осмелилась посмотреть на брата.

Ей казалось, что там, где он стоит, зашевелилось что-то темное, страшное, многорукое.

Сегодняшний Крейг зевнул и сказал:

– Прости, конечно, но какая разница, что мы делаем за закрытой дверью? Это его не касается.

– Он очень защищающий. С раннего детства только и делает, что выискивает угрозы для меня.

Это прозвучало параноидально, потому что Летти умолчала о том, что все угрозы ее детства были более чем реальны.

– Ну так объясни ему. Ты даже напрягаешься, когда я тебя при нем целую. Это ненормально. Мне не пятнадцать лет, чтобы прятаться от родителей…

– Ох, Уно, не вешай мне лапшу на уши: как будто в пятнадцать тебя это останавливало!

Крейг довольно оскалился.

В один день, когда она мыла зелень на кухне, чья-то тень накрыла ее, чьи-то большие руки обняли за плечи. И словно стерлись все эти семь лет, вся эта нормальная жизнь, все потом и кровью выстроенные границы. Ее ужас, ее отец, вернулся к ней, подкрался незаметно, сзади, и она была полностью в его власти: и она знала, что будет дальше.

Дальше будет боль.

И кровь.

И снова, по кругу, боль – без конца!

Она, задыхаясь, забилась в этих страшных руках, чувствуя животный ужас, страх кролика перед удавом, страх быка, которого будут забивать, но руки почему-то разжались, она повернулась и увидела встревоженного Ланса, который что-то говорил ей.

– Не трогай меня! – закричала она, умирая от ужаса, – Никак! Никогда! Не прикасайся ко мне!

Она выбежала, всхлипывая, с кухни, и, прежде чем упасть на кровать, защелкнула задвижку своей комнаты.

Прошла неделя. Они общались друг с другом вежливо, но несколько отстраненно: Летти думала, что ей будет от этого легче, но почему-то было больно. Неужели она так привыкла пользоваться его теплом, поддержкой, любовью, не давая ничего взамен? Чужое обожание – мощный наркотик…

Воскресным вечером, когда по телевизору шёл матч по регби, а Летти сидела, свернувшись в кресле, и читала книгу по истории медицины, он спросил у неё, не отводя глаз от экрана – примерно так, как просил бы передать соль:

– Почему Крейгу можно тебя касаться, а мне нельзя?

– Он мой парень, а ты мой брат.

Он повернул голову к ней, и она увидела, какие у него широкие зрачки – в гостиной было полутемно. Он сверлил ее этими огромными зрачками, и ей казалось, что из них изливается тьма:

– Другие братья целуют своих сестёр, они обнимают их. Друзья прикасаются к своим друзьям. Мужчины, даже при знакомстве, жмут руки друг другу! Я видел, я специально смотрел. Я смотрел на всех, кого только мог найти. Люди касаются друг друга. Почему мне нельзя тебя касаться? Назови мне настоящую причину.

– Не заставляй меня, – замялась она, но любое ее колебание в последнее время он почему-то расценивал, как приглашение надавить. Он делал это неосознанно, просто видел и знал, что, когда ей нужно, она может быть невероятно тверда с ним и даже жестока к нему.

– Скажи мне, Летти.

– Ты похож на него.

– На кого?.. – и страшная тень отца снова возникла над ними, нависла так, как будто никогда их не покидала. Его голос просел, – Нет… Нет!

– Внешне, – неловко запинаясь, пробормотала Летти, – Чем ты старше, тем больше ты похож на него. У тебя его прищур, его разворот плечей, его прическа, даже то, как ты пьешь чай… Прихлебываешь. Дуешь. Это его жесты.

– Нет, – беззащитно и потерянно сказал он, – Я не похож на него. Я совсем не как он.

– Внешне! Только внешне, Ланс. Но… Ты прикасаешься, как он. Это больше, чем я могу вынести.

Ланс потрясенно молчал, и она отвела взгляд: смотрела в пол, в сторону, в потолок, куда угодно, только не на него. Она чувствовала себя виноватой за то, что сравнивает отца и сына. Летти долгое время пыталась примириться, но у нее не получалось. Она вздрагивала каждый раз, когда видела его тень, когда смотрела на его подбородок. Она понимала, что для Ланса ужасна мысль о сходстве с отцом, что для него оскорбительно предположение о похожести. Она также догадалась, что Ланс тоскует по прикосновениям, как тосковали некоторые пожилые люди в шелтере, в котором она провела год. У них было всё: уход, личные вещи и пространство, книги и журналы, дела, которыми можно было заняться. Но им не хватало прикосновений, и Летти иногда просто брала их под руку при прогулке по лесу, прилегающему к зданию. Они все любили её за это, хотя ее история людей поначалу отпугивала: беременная восемнадцатилетняя девушка… Она не хотела лишать Ланса этого, а он был пока слишком нелюдим для того, чтобы самому, с чужим человеком, преодолеть этот барьер. Поэтому она примирительно сказал:

– Давай договоримся так: я буду тебя касаться, а ты будешь делать это, только если я прямым текстом скажу. Я обещаю, что буду делать это часто.

– Ты сказала очень серьезные слова, мне нужно над этим всем подумать.

– Это не про тебя! Это про него. Ты не виноват, что похож на него! Как я не виновата, что похожа на маму…

– Ты ни в чем не виновата, – сказал он серьезно, – И я обещаю тебе не касаться тебя, если ты не скажешь.

Тогда:

Хуже стало, когда они подросли.

Летти – со всей генетической беспощадностью, со всей мягкостью и пламенем в больших карих глазах, со всей мраморностью кожи и тонкой статью – стала походить на мать. Это было страшно для нее, мучительно для Ланса и слишком дразняще для Теваса.

Однажды отец поднялся к ним, на третий этаж: он редко это делал.

Летти и Ланс делили одну постель, всегда, с самого раннего детства. Тевас знал, что наверху живет Летти, но никогда не интересовался, где спит сын.

Тевас – огромный, двухметровый, тяжелый мужчина – ходил медленно и очень громко, в отличие от его детей, которые боялись лишний раз потревожить дом, которые смазывали маслом все двери в доме, чтобы те их не выдавали.

Сквозь сон Ланс чудом услышал тяжелые шаги, толкнул сестру – Летти рывком села на кровати. Ее каштановые волосы рассыпались по плечам, скрыли руки. Ланс соскользнул с постели, и, пометавшись по комнате, спрятался за шкафом, надеясь на слабое зрение Теваса. Он смутно понимал, что, в представлении отца, место ему – в лучшем случае на чердаке сарая.

Дверь распахнулась, и отец вошел. Летти напряженно и испуганно глядела на него – Ланс поклялся себе, что выйдет, если поймёт, что Тевас в своей темной фазе: когда он больше похож на зверя, рычит, бормочет и дерётся, ходит, как заведенный, кругами и бьет все, что попадёт под его руку. Но сейчас, кажется, он сохранил остатки рассудка:

– Агнесс… Почему ты здесь? Почему ты не навещаешь меня? Зачем ты мучаешь меня?

– Тевас, это я, Летти. Твоя дочь.

– У меня нет дочери. Я мечтал о дочери. Но у меня есть только сын, белобрысый урод. Как я сам. Он убил свою мать.

Летти увидела, что он держит ворох разноцветных нарядов в руках. Он положил их на кровать перед нею и продолжил:

– Я принес твои платья. У тебя столько красивых платьев, а ты ходишь в каких-то закрытых серых тряпках. Помнишь прием у сенатора нашего штата? Твое красное платье на корсете, и блестящую ленту, обвивающую шею. Все мужчины в зале смотрели на тебя, все хотели тебя, но ты выбрала меня. Надень это платье и спускайся вниз. Я открою бутылку твоего любимого вина.

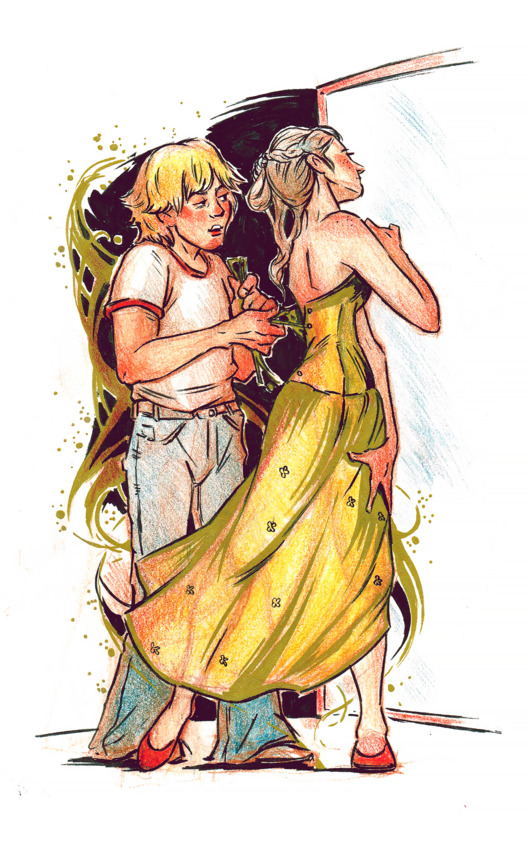

Он вытащил золотое платье на корсете, разукрашенное маленькими розовыми цветами. Положил его перед Летти, как будто предлагал купить. Потом, как выключенный, ни слова не говоря, вышел. Летти встала и приложила к себе платье, разгладила очень взрослым, совершенно женским движением, оправила юбку.

Ланс с ужасом сказал:

– Ты же не собираешься к нему в этом спускаться!

– Нет, конечно! Но оно такое красивое… Я просто его примерю…

Она беззастенчивым, открытым движением сдернула с себя ночную рубашку.

Ланс не отвернулся – ее нагота не смущала его, он привык: они росли вместе, купались вместе.

Ее нагота не значила ничего, кроме доверия: она не соблазняла, не слепила, не убивала. Ее нагота говорила просто: мы дети, а ты мой брат-близнец.

Ее нагота начала значить потом: когда ее груди налилась, как маленькие яблоки, когда он стал просыпаться ночью в мокром белье, после невыносимо-сладостных снов. Когда Летти, обнаружив в первый раз месячную кровь, прибежала в испуге к брату. Как они молча смотрели на окровавленное белье и платье, как Ланс, холодея от переживаний, вдумчиво прошёлся руками по ее телу, плотно, но бережно нажимая: болит? Нет? Он бил тебя в последнее время? По груди, по животу? Сильно? Ты падала? Нет?

В конце концов, они нашли книгу по беременности и родам – со следами небрежных пометок, оставленными красными чернилами рукой их матери – так странно было думать, что у Теваса была жена, их мать, что она хотела их и ждала. Что она озаботилась купить книгу – и книгу по уходу за младенцами тоже – хотя Агнесс не суждено было ею воспользоваться. Летти нашла ее и утащила в спальню, спутанно отвечая на вопрос Ланса – зачем? Но на обложке был изображен беззубый складчатый малыш, и Летти страшно хотелось ощутить его кожу под своими руками, вдохнуть его запах, и носить, не спуская, с рук.

Как бы там ни было, но мамины книги рассказали о том, что с Летти все в порядке, поведали близнецам о том, откуда появляются дети – и тогда нагота Летти стала значить все.

И тогда же Тевас, видя, что они вырастают, начал преследовать их с ужесточенной, удвоенной яростью.

Но сейчас – сегодня – Летти ещё не была молодой девушкой – это был последний отсвет детства, который умер в глазах ее отца, увидевшего в ней жену.

Который умер, когда ее брат, коснувшись шнуровки золотого платья, впервые подумал о том, что она красивая.