Книга первая Духи потакетвилльской ночи

1

Прошлой ночью мне приснилось, что я сижу на тротуаре на Муди-стрит в Потакетвилле, Лоуэлл, Массачусетс, с карандашом и бумагой в руках и говорю себе: «Опиши морщинистый асфальт этого тротуара и железные столбики ограды Текстильного института, или дверной проём, в котором вы вечно сидите с Лузи и Г. Дж., и когда остановишься, не прекращай думать о словах, лучше перестань думать о картине – и пусть твой ум затеряется в этой работе».

Перед этим я спускался с пригорка между Джершом-авеню и той призрачной улицей, на которой жил Билли Арто, к лавке Блезана на углу, где парни стоят после церкви в воскресных костюмах, курят и сплёвывают, Лео Мартин говорит Сонни Альберу или Джо Плуффу, «Eh, batêge, ya faite un grand sarman s’foi icite» – («Святой елей, как он затянул свою проповедь»), и Джо Плуфф, прогнатический, приземистый, скользяще сильный, сплёвывает на булыжную мостовую Джершом и без комментариев шагает домой на завтрак (он жил со своими сёстрами, братьями и матерью, поскольку старик вышвырнул их всех – «Пусть мои кости развеет ветром!» – чтобы жить отшельником в своей ночной темноте – бледный, красноглазый, старый больной монстр, скрудж этого квартала) —

Я впервые увидел Доктора Сакса издали в раннем католическом детстве Сентралвилла – смерти, похороны, саван, тёмная фигура в углу, когда глядишь на гроб с мертвецом в печальной гостиной открытого дома с жутким фиолетовым венком на двери. Гробовщики выходят из дома в дождливую ночь и несут ящик с мёртвым старым мистером Йипе внутри. Статуя Святой Терезы повернула голову в старом католическом фильме 20-х годов, там Святая Тереза мчится по городу в автомобиле с У. К. Филдсовской короткой стрижкой молодой религиозной героини, тогда как кукла (не сама Святая Тереза, но символизирующая её женщина-героиня) идёт к своей святости с широкими глазами неверия. В нашем доме была статуэтка Святой Терезы – я видел на Вест-стрит, как она повернулась ко мне – в темноте. И ещё раньше, ужасы мистериальных страстей Иисуса Христа в его саване и одеянии самого скорбного человечества в Плаче на Кресте по Разбойникам и Нищете – он стоял у изножья моей кровати, толкая её тёмной субботней ночью (квартира на втором этаже на углу Хилдрет и Лилли, погружённая в вечность) – либо Он, либо Дева Мария склонялись с фосфоресцентным профилем и жутко толкали мою кровать. Той же ночью эльфийский, более радостный призрак какого-то Санта-Клауса выскочил и хлопнул моей дверью; ветра не было; моя сестра принимала ванну в розовой ванной комнате в субботу вечером, а моя мать мыла ей спину или ловила Уэйна Кинга по старому радио из красного дерева, или смотрела комиксы с Мэгги и Джиггсом от парней из фургона снаружи (это они мчались в центр краснокирпичного города из моей китайской мистерии), поэтому я крикнул «Кто захлопнул мою дверь (Qui a farmez ma parte?)», и они ничего не ответили («Parsonne voyons donc») – я знал, что меня преследуют, но ничего не сказал; вскоре мне приснился страшный сон о грохочущей красной гостиной, недавно выкрашенной странным красным лаком 1929 года, и я увидел, что все танцуют и гремят, как скелеты, потому что за ними гоняется мой брат Жерар, и мне приснилось, что я проснулся под завывания фонографа в соседней комнате с дорожками Голоса Его Хозяина в тёмном лесу – память и сон смешаны в этой безумной вселенной.

2

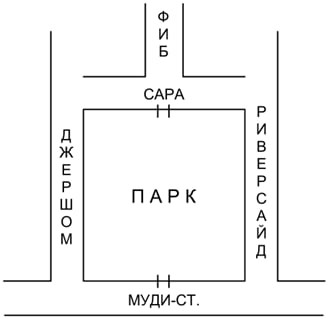

И вот, очутившись в этом сне на углу тротуара с морщинистым асфальтом, я иду по Риверсайд, через Муди-стрит в сказочно богатый мрак Сара-авеню и Потаённого Розмонта… Розмонт: – посёлок в сырой низине, на пологих склонах песчаных дюн, на кладбищенских лугах и призрачных полях отшельников Лакси Смита и Фабричного пруда, такой безумный – во сне мне привиделись только первые шаги, ведущие от этого «морщинистого асфальта» прямо за угол, виды Муди-стрит в Лоуэлле – прямо к Ратуше с часами (и временем), и к красным щупальцам центра города, к неону китайского ресторана на Кирни-сквер в Массачусетской Ночи; затем взгляд направо на Риверсайд-стрит, она исчезает среди роскошных респектопригородных домов Братства президентов Текстиля (O! – ) и старомодных Седовласых домохозяек, а потом внезапно выскакивает из этой Американы газонов и ширм и скрытых за кружевными шторками школьных учительниц Эмили Дикинсон и движется к необузданной драме реки, где земля, каменистая земля Новой Англии спускается вниз с высоких круч, чтобы поцеловать край ревущего Мерримака, он несётся к морю над суматохой и скалами, фантастический и загадочный гость северных снегов, прощай; – дальше налево, через святой дверной проём, где мы тайно сидели с Г. Дж. и Лузи, я уже вижу, больше, больше, в ужасе, за пределом моего Ручья, за пределами моих Искусств & Ограды, сквозь тайну, сотворённую Богом с моим временем; – дом на углу с морщинистым асфальтом, четыре этажа, двор, бельевые верёвки, прищепки, мухи вьются на солнце (мне снилось, что я в нём жил, невысокая плата, славный вид из окна, дорогая мебель, мать довольна, отец «сегодня пас» или просто сидит в кресле в согласии с нами, мечта) – и в последний раз, когда я был в Массачусетсе, я вышел в холодную зимнюю ночь, смотрел на Общественный клуб и реально видел, как Лео Мартин выдыхает зимний туман, направляясь играть в бильярд после ужина, всё как в детстве, а ещё взгляни на дом на углу, ведь бедные Кануки, мои родные из Богом-данной-мне жизни, жгли здесь тусклый электрический свет в роковой темноте кухни с католическим календарём на дверях туалета (увы мне); зрелище, полное труда и скорби – сцены моего детства – вот в дверном проёме Г. Дж., Гас Дж. Ригопулос, и я, Джеки Дулуоз, сенсация местного пустыря и знатный бездельник; и Лузи, Альбер Лузон, Вмятый (у него была вмятина на груди), Поц Лузи, чемпион мира по Безмолвным Плевкам, а порой здесь бывает и Поль Болдьё, наш питчер и хмурый водитель поздних рыдванистых лимузинов юных капризов —

«Отметь их, отметь их, хорошенько отметь их, – говорю я себе во сне, – когда ты пройдёшь сквозь дверной проём, пристально взгляни на Гаса Ригопулоса, Джеки Дулуоза и Лузи».

Я вижу их как сейчас на Риверсайд-стрит за волнами высокой тьмы.

3

Сотни людей бредут по улице, во сне… это Вечер Санурдей Сан, все они мчатся в Кло-Сол – в центр города, в настоящие рестораны реальности, мои мать и отец, они, как тени на меню, сидят на фоне решётчатого окна с тяжёлыми шторами 20-х годов XX века, и вся реклама: «Спасибо, позвоните ещё раз, чтобы пообедать и потанцевать в Рон Фу, Маркет-стрит 467, Рочестер», – они едят у Чин Ли, старинного друга семьи, он знал меня, он подарил нам орех личи на Рождество, некогда великий сосуд династии Мин (потом он лежал на тёмном пианино мрачных комнат и ангелов пыльных салфеток с голубями, среди Католичества скопленной пыли и в моих мыслях); это Лоуэлл, за узкими окнами с резными наличниками лежит Кирни-сквер, полная жизни. «Боше, – говорит мой отец, поглаживая живот, – это был сытный обед».

Призрак, шагай не спеша.

4

Следуй за великими реками на картах Южной Америки (Доктор Сакс тоже оттуда), изучи, где Путумайо и Напо сливаются с Амазонкой, рассмотри на карте невероятные непроходимые джунгли южных чудес до Параньи, осмотри дугу континента от Арктики до Антарктики – для меня река Мерримак была могучей Напо нашего континента… континента Новой Англии. Её питал какой-то змеиный источник с раскрытой пастью, она била ключом из сокрытой влаги, а потом под именем Мерримака текла к излучинам Вейрса и водопадам Франклина, Уиннипесокам (с северной сосной) (и величием альбатроса), Манчестерам, Конкордам, Плам-Айлендам Времени.

Грозное молчание наших снов —

Я слышал, как он встаёт над камнями в бурном потоке, они стонут вместе с водой, плеш-ш, плеш-ш, о-ом, о-ом, су-у-у, река ночь напролёт говорит су-у-у, су-у-у, звёзды впечатаны в крыши, как типографская краска. Мерримак, тёмное имя, играет в тёмных долинах: в моём Лоуэлле огромные древние деревья скалистого севера качались над каменными наконечниками стрел и индейскими скальпами, галька на сланцевом берегу была полна скрытых бусинок и исхожена босыми ступнями индейцев. Мерримак приходит с севера вечности, переливается через пороги, пенится на камнях, шлёпает капусткой, затихает в каменных заводях с острым сланцем (мы ныряем, раним ноги, вонючие прогульщики летнего дня), все камни в уродливых старых несъедобных сомиках, в дерьме сточных вод и красителях, а ты наглотался воды – лунной ночью я вижу, как Могучий Мерримак пенится сотнями белых коней, падая на трагические плёсы внизу. Сон: – доски деревянного тротуара на мосту Муди-стрит рушатся, я зависаю на балках над яростью белых коней, ревущих внизу подо мной, – они со стенаниями мчатся вперёд, пехота и конница атакующего Эвпланта, Эвдроника, короля Грейса, с петлями и завитками, как на гравюре, с глиняной душой поющего петуха в белоснежной тоге на ближнем плане.

Я охвачен ужасом этих волн, этих скал —

5

Доктор Сакс жил в лесах, не под городским пологом. Я вижу, как он идёт по следу с невероятным Жаном Фуршетом, обитателем свалки, хихикающим идиотом, беззубо-сломанно-коричневозубым следопытом, костровым шутником, верным любимым спутником долгих детских прогулок – трагедия Лоуэлла, Змей Сакс в лесах, мир вокруг —

Большие сухие коричневые склоны берегов Мерримака, все в поломанных соснах, осень, громкий свисток завершает третий период на зимнем ноябрьском поле, мы с отцом в шумной толпе наблюдаем за схватками полупрофи на дневных матчах, как при старом индейце Джиме Торпе, бум, тачдаун. В лесах Биллерики бродят олени, один или два в Дракате, три или четыре в Тингсборо, колонка охотника на спортивной странице «Лоуэлл Сан». Ряды высоких холодных сосен октябрьским утром, начало школьных занятий, и яблоки на голых ветвях в северном мраке ждут окончательной наготы. Зимой река Мерримак вся покрыта льдом, кроме узкой полосы над водотоком, где лёд совсем хрупкий, и весь разлив от Розмонта до моста Айкен-стрит – это зимний каток, можно смотреть на него с моста через снежный телескоп, сквозь снегопад, глядеть, как вдоль боковой дамбы на Лейквью мелкие фигурки голландских зимних пейзажей нарезают круги в узорном мире бледного белого снега. Синяя пила режет лёд. Хоккейные игры в огне и пламени, девушки пришли посмотреть, Билли Арто, стиснув зубы, в злодейской ярости зимних баталий ломает клюшку соперника ударом конька, я качу по дуге спиной вперёд со скоростью сорок миль в час и веду шайбу, покуда не потеряю, два других брата Арто, очертя голову, с грохотом Дита Клэппера бросаются в атаку —

И эта сырая река, бедная река, лёд на ней тает в марте, и она приносит Доктора Сакса и дождливые ночи Замка.

6

Синие вечера перед Рождеством, город в огнях, он виден почти целиком с поля за Текстильным после дневного воскресного шоу, время обеда, ожидание ростбифа или ragout d’boullette, незабвенное небо приподнято над сухим льдом зимних бликов, чистый воздух напоён синевой, грусть-тоска над переулками из красного кирпича и мраморными порталами Лоуэлльского Аудиториума, над сугробами красных улиц, всё ради печали, и полёт невероятных птиц лоуэлльского воскресного вечера к польской слободе за хлебными крошками – без понятия о Лоуэлле завтрашних дней, о Лоуэлле безумных ночей под тощими соснами с легкомысленно тикающей луной, распахнутый плащ, фонарь, земля раскопана, земля закопана, гномы, оси в жирной смазке в речной воде, и луна сверкает крысиным глазом – это Лоуэлл, это Мир, как он есть.

Доктор Сакс притаился за углом моего ума.

Сцена: Ночная тень спустилась по краю откоса.

Звук: Собака лает в полумиле отсюда; река.

Запах: Сладкая роса на песке.

Температура: Летние ночные заморозки.

Месяц: Конец августа, игровой сезон завершён, никаких хоум-ранов на песчаной арене нашего Цирка, нашего песчаного бейсбольного поля, где мы играли с мячом в багряных сумерках, – и вот он, полёт, кар-кар, осенней птицы к своей захудалой могилке в сосняках Алабамы.

Допущение: Доктор Сакс только что исчез за песчаной дюной и ушёл домой спать.

7

От угла с морщинистым асфальтом Муди-стрит тянется в пригороды мимо белых как соль домов Потакетвилла, к Греческому холму на границе диких лесов Драката вокруг Лоуэлла, там греческие ветераны американской оккупации Крита спешат на рассвете с ведром к своей козе на лугу – «Дракатские Тигры», вот имя Луговой улицы, где в конце лета мы проводим нескончаемые бейсбольные серии в сером дождливом клыкастом мраке Финальных Игр, сентябрь, Лео Мартин – питчер, Джен Плуфф на шорт-стопе, Джо Плуфф (в лёгких ссаках тумана) временно в правом поле (позже Поль Болдьё, питчер, Джек Дулуоз, кэтчер, отличная батарея в то время, когда лето снова становится жарким и пыльным) – Муди-стрит поднимается на вершину холма, устремляется мимо греческих ферм и проходит между двухэтажными деревянными бунгало на краю унылых полей Марчи, старый ноябрь разбросал берёзы по силуэту холма в серебряной сумрачной осени, кар-р. «Дракатские Тигры» сидят спиной к каменной стенке, дороги ведут к Сосновому ручью, дикий тёмный Лоуэлл поглотил меня своей кривулей из голобавок – Муди-стрит, начинаясь в воровском притоне близ Ратуши, завершается среди игроков в мяч на ветровой горке (все ревут, как в Денвере, Миннеаполисе, Сент-Поле, с буйством десяти тысяч героев бильярда, игрового поля и веранды) (слышно, как охотники щёлкают ружьями в жидких чёрных кустах, чтобы добыть оленьи чехлы для своих авто) – старая Муди-стрит уходит дальше, оставляя позади Джершом, Маунт-Вернон, и дальше, теряясь в конце трамвайной линии, здесь раньше была возвратная стрелка в трамвайные дни, а теперь водитель автобуса проверяет жёлтые часы на руке, забытый в берёзовых лесах вороньего времени. Можно обернуться и взглянуть на весь Лоуэлл горькой сухой холодной ночью после метели, резкой синеватой ночью он впечатал своё старое розовое лицо часов Ратуши в чернослив небес этих мерцающих звёзд; ветер дохнул засушливым солнцем из Биллерики на влажные метельные облака, шторм завершился известием: виден весь Лоуэлл…

Выживший после шторма, весь белый и всё ещё чёткий.

8

Некоторые из моих трагических снов на Муди-стрит в Потакетвилле, в Призрачную Субботнюю Ночь – такие недостижимые и невозможные – маленькие дети носятся вокруг железных столбиков двора с морщинистым асфальтом, кричат по-французски – матери глядят на них из окон, сдержанно комментируя: «Cosse tué pas l’cou, ey?» (Ты не сломаешь себе шею, эй?) Мы переехали и жили здесь над «Текстильным ланчем» с жирными вечерними гамбургерами с луком и кетчупом; жуткий жилой дом с шаткими галереями из моих снов, в реальности моя мать каждый вечер сидела в кресле, одной ногой в доме на тот случай, если островерхая галерея над проводами с её хрупкими воздушными птичьими опорами вдруг обрушится и упадёт. Она сидела там и улыбалась. У нас сохранилась её фотография с улыбкой на этой невероятной высоте кошмаров с маленьким белым шпицем, который был тогда у моей сестры —

Между этим домом и углом с морщинистым асфальтом было несколько заведений, не слишком интересных, ибо они стояли не на той же стороне, что привычная мне детская кондитерская лавка, которая потом стала моей табачной лавкой – солидная аптека, ей управлял седовласый почтенный патриарх-канадец с серебряной оправой, с братьями из занавесочного бизнеса и умным, эстетским, хрупким сыном, он позже скрылся в золотой дымке; эта аптека, «У буржуа», была самой интересной в неинтересном раскладе, рядом с овощной лавкой, давно позабытой, дальше вход в жилой дом, окрик, проход между домами (узкий, ведущий на траву на заднем дворе); и «Текстильный ланч» с витриной и согнутыми кулачными едоками, затем кондитерская на углу, вечно подозрительная из-за смены владельцев и цвета и всегда со слабой аурой нежных пожилых чопорных дам из церкви Святой Жанны д’Арк на углу Маунт-Вернон и Крофорд, вверх на серый аккуратный холм Presbitère, так что мы никогда не покровительствовали этой лавке из страха перед такими дамами и такой чопорностью, нам нравилось топтаться в мрачных кондитерских, таких как «У Дестуша».

Это было тёмное заведение прокажённого – говорили, что у него кто знает какие болезни. Моя мать, эти дамы, их разговор, каждый день можно было слышать громкий шелест и шуршание над пенным прибоем швейной ткани и блестящими иглами на свету. А ещё слухи о больных мастурбирующих детях в прыщавых проходах за гаражом, ужасных оргиях и пороках злодейских соседских отпрысков, которые ели солому на ужин (где они были в мой час бобов) и спали ночью на кукурузной соломе, не обращая внимания на фонари и на Жана Фуршета, отшельника Розмонта, когда он шагал вдоль рядков кукурузы со своим хлыстиком из лозы и ведром для плевков, и тряпками, и идиотским хихиканьем в полусонной ночи. Потакетвилл дикого огромного имени и нежности по-Багдадски-тесного-с-крышами-столбами-и-проводами холма —

А ещё его называли Pauvre vieux Destouches, ведь несмотря на жуткие сообщения о его здоровье, его жалели за слезящиеся глаза и шаркающую, тоскливую походку, он был самым больным на свете человеком, у него были тупые висящие руки, ладони, губы, язык, он не был идиотом, а только чувствительным или бесчувственным с горькими ядами горя… старческое бессилие, я не знаю, какой его там хватил удар, наркотики, пьянство, болезнь, слоновость или что-то ещё. Ходили слухи, что он играл с дин-донгами маленьких мальчиков – заводил их во мрак, предлагая конфеты и мелочь, но при таком болезненном горе и усталом лице это было бессмысленно – явная ложь, однако когда я входил в лавку купить конфеты, я испытывал тайный испуг, как в опиумном притоне. Он сидел в кресле и глухо и сипло дышал; чтобы получить свою карамель, надо было вложить пенни в его вялую руку. Эта лавка была как притон из журнала «Тень». Говорили, что он играл с маленьким Запом Плуффом… У отца Запа, Старого Отшельника, было полно номеров «Тени», и Джен Плуфф однажды отдал их мне (около десяти «Теней», шестнадцать «Звёздных вестернов» и два или три «Пистолетных Пита», они мне очень нравились, ведь обложки «Пистолетного Пита» выглядели так заманчиво, хотя его было трудно читать) – при покупке «Теней» в кондитерской Старого Прокажённого возникало смутное ощущение погреба Плуффа, со старой тёмной глупой трагедией.

Возле кондитерской была галантерея, ленты для продажи, дамы швейного полдня рядом с кудрявыми париками и головами синеглазых манекенов в кружевной пустоте с булавками на синей подушке… всё это кануло в древнюю тьму наших отцов.

9

Парк выходил на Сара-авеню, располагаясь вдоль задних дворов старых ферм на Риверсайд-стрит, с тропой в высокой траве, длинной сплошной стеной гаража на Джершом (любители зловещей полночи оставляли там свои пятна и журчали среди сорняков). Через парк на грунтовую Сара-авеню, поле за изгородью, холмы, ели, берёзы, участок не продаётся, ночью под гигантскими деревьями Новой Англии можно было смотреть на огромные звёзды в лиственный телескоп. Здесь, наверху, на застроенной скале, жили семьи Ригопулосов, Дежарденов и Жиру, с видом на город над полем за Текстильным, высокой насыпью и бессмертной пустотой Долины. О серые дни у Г. Дж.! его мать качается в своём кресле, её тёмные одежды как платья пожилых мексиканских матерей в сумрачных каменных интерьерах тортильи – и Г. Дж. смотрит в кухонное окно, сквозь высокие деревья, на шторм, на город, слабо очерченный красноватой белизной в ярком сиянии, ругается и бормочет: «Что за чёртова жизнь, так и живи в этой каменной жопе холодного мира» (над серым небом реки и будущими штормами), его мать не понимает по-английски, и её не волнует, о чём болтают мальчики в свободное время после школы, она качается туда-сюда со своей греческой Библией, произнося «Таласса! Таласса!» (Море! Море!) – и в углу у Г. Дж. я ощущаю сырой греческий сумрак и содрогаюсь, оказавшись во вражеском стане – фиванцев, греков, евреев, негров, макаронников, ирландцев, пшеков… Г. Дж. глядит на меня миндалевидными глазами, как в тот раз, когда я впервые увидел его во дворе, он посмотрел на меня своими миндалевидными глазами ради дружбы – раньше я считал всех греков полоумными маньяками.

Г. Дж., мой друг и герой детства —

10

В Сентралвилле я родился, в Потакетвилле я увидел Доктора Сакса. За широким речным плёсом, на холме – на Люпин-роуд, в марте 1922 года, в пять часов багряного вечера, когда в салунах на Муди и Лейквью вяло потягивали пиво, а река несла свой ледовый груз на красноватые гладкие скалы, и тростник качался на берегу среди матрасов и рваных ботинок Времени, и снег в своей оттепели лениво падал с развесистых ветвей чёрной колючей маслянистой сосны, и зима под сырыми снегами на склоне холма, приняв уходящие солнечные лучи, стекала ручьями, сливаясь с рёвом Мерримака – я родился. Кровавая крыша. Странные дела. Глаза моего рождения слышали красноту реки; я помню тот день, я ощущал её сквозь бусы в дверном проходе, сквозь кружевные занавески и стекло вселенской печальной потерянной красноты смертного проклятия… таял снег. Змей свернулся в холме, а не в моём сердце.

Молодой доктор Симпсон, потом он стал трагически высоким, седовласым и неприветливым, лязгнул своё – «Я думаю, с ней всё будет в порядке, Энжи», – обратился он к моей матери, родившей двух своих первенцев, Жерара и Кэтрин, в больнице.

«Пасипо, доктор Симпсон, он толстый, как кадка с маслом – mon ti n’ange…» Золотые птицы парили над ней и надо мной, когда она поднесла меня к груди; ангелы и херувимы танцевали и парили под потолком жопками вверх, с большими складками жира, бабочки, птицы, мотыльки и бражники уныло и тупо нависали туманным облаком над губастым младенцем.

11

Однажды серым днём в Сентралвилле, мне было где-то от одного до трёх, я увидел в своей детской самодремлющей пустоте захламлённую тёмную франко-канадскую обувную мастерскую, всю затерянную под серыми мрачными крыльями, свёрнутыми на полках, в беспорядке вещей. Позже на веранде дома у Рози Пакетт (большая толстая подруга моей мамы, с детьми) я понял, что обувная мастерская дождливого сна была прямо внизу… вот что я узнал о квартале. В тот день я научился говорить слово «дверь» по-английски… дверь, дверь, porte, porte – эта мастерская затерялась в дожде моих первых воспоминаний и соединилась с Великим Видением Халата.

Я сижу на руках моей матери в коричневой ауре мрака её халата – у него свисающие шнуры, прямо как в кино, плетёные кисти, как у звонка императрицы Екатерины, только коричневые, кисти на поясе халата – это семейный халат, я видел его потом ещё лет пятнадцать или двадцать – люди в нём как больные – старый рождественский утренний халат с обычным узором из ромбов или квадратов, но коричневый – это цвет жизни, цвет мозга, серо-коричневого мозга, и первый цвет, который я стал различать после серых дождливых оттенков моего первого взгляда на призрачный мир из кроватки, так тупо. Я на руках моей матери, вот только кресло не стоит на полу, оно висит в воздухе, в пустотах пахнущего опилками тумана, стелющегося со склада лесопилки Лажуа, над лужайкой на углу Западной Шестой и Бойсверт – всюду дагеротипный серый, но мамино одеяние излучает ауру тёплого коричневого (коричневого моей семьи) – так что теперь, когда я кутаю подбородок в тёплый шарф на сыром штормовом ветру, я думаю об уюте коричневого халата – или когда дверь на кухне открывается в зиму, чтобы свежий льдистый воздух смешался с тёплой волнистой завесой ароматной плиты… скажем, ванильного пудинга… я и есть этот пудинг, а зима – серый туман. Я задрожал от радости – когда прочёл о чайной чашке Пруста – все эти крошки на блюдце – вся История под большим пальцем – весь город в одном вкусном кусочке печенья – всё моё детство в ванильных зимних волнах вокруг плиты. Это как холодное молоко на горячем хлебном пудинге, встреча горячего и холодного – пустая дыра среди воспоминаний о детстве.

Коричневый, который я увидел во сне о халате, и серый в том давнем дне обувной мастерской, связаны с коричневым и серым в Потакетвилле – чёрный Доктора Сакса возникнет позже.

12

Детские крики в вечерних дворах за домами – я вспоминаю и узнаю этот особый звук – матери и семьи слышат его за окнами после ужина. Дети носятся вокруг железных столбиков ограды, я прохожу между ними в этом призрачном сне о возвращении в Потакетвилл, обычно я спускаюсь с холма, иногда прихожу с Риверсайд. Я привстаю со своей подушки, я слышу, как гремят кастрюли на кухне, старшая сестра во дворе выкрикивает свои просьбы, ими никого не разжалобишь, кто-то мяукает как кошка, а иногда и настоящие кошки присоединяются со своих мест вдоль дома и у мусорных баков – препирательства, смутная болтовня в темноте – просьбы, покашливание, зовущий голос матери, ещё чуть-чуть, уже поздно, иди домой, хватит играть, всё это тянется за мной, как Драконья Сеть Плохих Сновидений, и я просыпаюсь в холодном поту.

Дети во дворе меня не замечают, я здесь как призрак, и они меня вовсе не видят.

Потакетвилл призрачно грохочет в моей голове…

13

Дождливая ночь, на мосту Муди-стрит старина и бедный трудяга Джо Плуфф. В эту ночь он пошёл на работу на Фабричный пруд со своим ланчем и внезапно швырнул его вверх, в ночное небо – мы с Г. Дж. и Лузи сидели в пятницу ночью в парке на траве за оградой, и, как в миллионный раз, мимо шагает Джо с коробкой для ланча под коричневым ореолом фонаря на углу, этот фонарь освещает каждый булыжник и каждую лужу на улице – но в этот раз мы вдруг слышим, как Джо странно вопит, и видим, как он подкидывает свой ланч, взметнув руки вверх, и уходит, а ланч приземляется, Джо идёт к барам дикого виски вместо тяжёлой фабричной работы – лишь однажды мы видели Джо Плуффа таким буйным, а ещё как-то раз мы играли в баскетбол после ужина, Джо на моей стороне, Джен Плуфф вместе с Г. Дж., и два брата начали друг друга пихать, с ухмылками, во всю силу бёдер, которая валит с ног, и когда меньший Джен (5:01) заехал большему Джо (5:02), тот покраснел и так пихнул брата бедром, что Джен на мгновение тоже ошалел и покраснел, вот так дуэль, мы с Г. Дж. оказались в ловушке между двух титанов, это была великая игра – обед Джо упал на землю примерно в двадцати футах от той самой баскетбольной корзины на дереве —

Но сейчас дождливо, и Джо Плуфф, смирившийся, съёжившийся, торопится домой в полночь (автобусы уже не ходят), согнувшись навстречу мартовским холодным ветрам, – он глядит сквозь обширную тьму на Змеиный Холм за мокрыми саванами – ничего, стена мрака, ни одного унылого коричневого фонаря. – Джо шагает домой, он задержался на гамбургер в «Текстильном ланче», может, нырнул в нашу дверь рядом с морщинистым асфальтом, чтобы зажечь окурок – тут же на углу свернул на Джершом в дождь и направился домой (трагические розы расцветают в полночь в дождливых дворах рядом с потерянными в грязи шариками). И когда Джо Плуфф отрывает свою пятку от последней доски моста, внезапно становится виден слабый коричневый свет, идущий откуда-то издали с ночной реки – со стороны Змеиного Холма – и под мостом, сутулый, тёмный, с маниакальным хохотом «мви-и-хи-ха-ха-ха», увядающий, удушающий, безумный, под капюшоном, с зелёным лицом (ночной недуг, visagus на ночной почве) скользит Доктор Сакс – вдоль скал, вдоль рёва реки – вдоль крутой насыпи, в спешке – взмахнув руками, летя, плывя, несясь к камышовым низинам Розмонта, одним движением вынимая резиновую лодку из широкополой шляпы и надувая её – он уже гребёт на резиновых вёслах, красноглазый, возбуждённый, серьёзный, во мраке дождей, летучих мышей и гремучей тиши туманных мачт – настоящей реки – следя за Замком – а над разливом Мерримака на вёртких птичьих крыльях с костями летучей мыши маленький вампир Граф Кондю спешит к своей мешковатой пыльной рухнувшей старой подруге в невыразимой коричневатости дверей Замка, О духи.

14

Граф Кондю прибыл из Будапешта – он решил оставить добрую венгерскую землю без движения в долгие унылые дни европейской пустоты – так он усвистал дождливой ночью в Америку, отсыпаясь днём в своём шестифутовом песочном ящике на борту судна Национального союза моряков – он явился в Лоуэлл, чтобы лакомиться жителями Мерримака… вампир летит над ночной дождливой рекой от старой насыпи вдоль поля за Текстильным к берегам Сентралвилла… к дверям Замка в верхней части сонной лужайки вблизи перекрёстка Бридж-стрит и Восемнадцатой. Там, на вершине холма, симметрично по отношению к старому каменному замку-особняку на Лейквью-авеню около Люпин-роуд (давно утраченные бравые франко-канадские имена моего детства), вознёсся Замок, высоко в воздухе, королевский инспектор монархических крыш Лоуэлла и дымовых труб (о длинные красные дымовые трубы Ткацких Фабрик Лоуэлла, рослый краснокирпичный верблюд Бутта качается в предельных облаках дикого бравурного дня и колокольчиков сонного полдня —)

Граф Кондю хотел, чтобы его цыплята были общипаны как следует – Он прибыл в Лоуэлл как часть большого общего движения зла – в тайный Замок – высокий, худой, нос крючком, под капюшоном, в белых перчатках, с блестящими глазами, сардонический герой Доктора Сакса, из-за мохнатых бровей он с трудом мог видеть, что он делал, перелетая ночью через насыпь – Кондю был шипящим, языкастым, аристократичным, резким, рот как у бескровной личинки, с пухлыми губами, над ними висели маленькие усики мандарина, которых у него не было – Доктор Сакс был старым, сила его ястребиных челюстей с возрастом немного ослабла (он был как Карл Сэндберг, только в саване, высокий и худой в тени на стене, а не бредущий по дорогам под небом Миннесоты, кудрявый, чертовски радостный в дни святости и мира – ) (Карл Сэндберг, скрытый под тёмной шляпой, как я его видел в Джамейке, негритянском районе Лонг-Айленда, в квартале Даун-Стад, на задворках Сатфина, шагал по длинному трагическому освещённому переулку островов и моргов недалеко от железнодорожных путей Лонг-Айленда, словно только сошёл с товарняка из Монтаны) —

Летучая мышь возникла из воздуха, во плоти, у дверей Замка вампиров в вечернем плаще. Графиня де Франциано, отпрыск валлийских дондонов, рухнувшая с триремы у побережья Ливорно в те времена, когда там стояли средневековые стражи, однако выдававшая себя за Франкони из давних наследников Медичи, подошла к дверям, в золоте и быстро ветшавшем кружеве, пыль спекалась на паутине, когда Графиня кланялась, с жемчужной подвеской и уснувшим на ней пауком, очи долу, многословие звучной пустоты – «Дорогой Граф, заходите!» – она устремляется к двери со скорбными руками, открывает её в дождливую ночь, и тусклые огни Лоуэлла отражаются в водах разлива – но Кондю стоит твёрдо, сурово, неприступно, бесстрастно, как наци, снимая перчатку, – вбирает воздух с лёгким пушком над губами и обнюхивая – с хрипом —

«Моя дорогая, возможно, я не эмоционален, но я уверен, что выходки гномих не могут соперничать с вашими, когда старый Сахарный Пудинг приходит домой».

«Скажите, Граф, – это звонкий голосок Одессы, девушки-рабыни (Графиня в таборе), – как у вас получается быть таким живчиком до вечерней крови – Рауль только начал смешивать Коктейли» (Коктейли из Всякой Всячины).

«Он на башне со своим старым Тоффом, я хочу сказать, что Колдунья из Нитлингена чертовски раздула свой древний терновый венец».

«Я с вами согласна —»

«Прибыл ли мой ящик из Будапешта?» – вопрошает Граф (в миле отсюда Джо Плуфф сворачивает на Риверсайд перед стеной дождя).

«Граф, бюрократические препоны устранили всякую возможность того, что ваш ящик прибудет до Двенадцатого месяца».

«Паш! – он хлопнул перчатками. – Похоже, это будет ещё одна неудачная попытка отыскать пердуна на роль старого пердуна – индивид с тощей шеей – кто здесь ещё?»

«Блук. Сплаф, его помощник гунь-лунь. Мроуф, забубённая утка с головой краба —»

«И?»

«Кардинал Акры… он явился, чтобы предложить свою сарабандскую брошь для шкуры Змея – если он сможет отрезать кусок… для своей броши…»

«Скажу вам, – произносит с ухмылкой Граф Вамп, – они очень удивятся, когда крестьянство получит… соус этого змея».

«Думаете, он будет жить?»

«Кто захочет раскатать его, чтобы оживить?»

«Кто захочет убить его, чтобы выжить?»

«Парижане и священники – дайте им что-нибудь, чтобы они столкнулись с возможностью ужаса и кровопролития, и они удовлетворятся деревянными крестами и разойдутся по домам».

«Но старый Колдун хочет жить».

«В той форме, которую он принял на этот раз, я бы не стал беспокоиться —»

«Кто такой Доктор Сакс?»

«В Будапеште мне сказали, что он просто выживший из ума старикан. Никакого вреда от него не будет».

«Он здесь?»

«Да – скорее всего».

«Кстати, хорошо ли вы добрались?» (негромко) «И конечно, у меня есть ящик с отличной американской землёй, чтобы вы могли спать – Эспириту её для вас накопал – за плату – её приготовят наверху – нужен эквивалент К (дело в том, что денег он видеть не хочет, только кровь), вы можете пойти со мной, когда она у вас будет, я ему заплачу – он ноет и ноет —»

«У меня есть немного К прямо сейчас».

«И где вы её раздобыли?»

«Юная девушка в Бостоне, я сошёл на берег в сумерках, около семи, снег кружился на Милк-стрит, но потом пошёл дождь, весь Бостон был в слякоти, я толкнул её в переулок, ухватил чуть пониже мочки уха и отсосал добрую пинту, половину я сохранил в своей золотой банке, чтобы выпить её на рассвете».

«Счастливчик – я заметила милого шестнадцатилетнего юношу в окне его матери, он считал ворон в синих сумерках после ужина (солнце только что село на западе), и я вцепилась в него прямо у адамова яблока и выпила половину его крови, он был таким сладким – на прошлой неделе это было —»

«Графиня, вполне достаточно, вы меня убедили в том, что я мучительно верно поступил, приехав сюда – Конвент не продлится долго – Замок обязательно прогремит – но (зевая) я хочу двинуться дальше – разве что Змей восстанет, тогда я останусь, чтобы увидеть это жуткое зрелище своими глазами – с приличного расстояния в воздухе —»

«Это должно случиться нынче ночью, дорогой Граф».

«Если вы увидите Маман, передайте, что я нанесу ей визит завтра утром».

«Она занята игрой в карты со Старым Топором Кроу в Синей Башне – развлекает Посла Перепихона, так долго… он только что из Кравистау, где украл пони для поло и доставил его махарадже из Ларкспера, он шлёт вам свои поздравления – они обнаружили нового Голубя в горах Бенгалии, вы знаете. Предполагается, что это Дух Ганди».

«Эти голубиные дела вышли из-под контроля, – нахмурился Граф. – Голубисты… серьёзно?.. это они? Мне нравится моя религиозная практика – кровь хороша, кровь это жизнь, они могут действовать посредством пепла, урн и масляных благовоний… бескровные теософы лунного света – экскалибурные скучные боттарды в безумном хинче, кобеляторы на булочках и горшках, бусогрёбые балбесы с роскошными боллионгами, отверженные, ба, лоскутные рабыни и чернобородые болванчики-фраммеры из наживки и сала. Жирные. Сухие. Тупые. Мёртвые. Тьфу! – сплюнул он. – Но я, конечно, сделаю всё, что прикажет Высшее Начальство. – Что там у нас такого особенного в устройстве моего ящика?»

«О, – вымолвила ночеокая Графиня, стряхнув карнизную пыль со своего плеча, – сказочное зелёное нефритовое чудовище с пряжкой или отрыжкой, или знак отличия, прочно приваренный, но главный ящик – великолепный шедевр XII века, я полагаю, одна из последних работ делла Кверча —»

«Делла Кверча! Ах! – Граф стал пританцовывать, целуя пальчики, – это потрясно», – он танцевал в разрушенной прихожей, на кучах пыли, повсюду виднелись летучие мыши, и паутина свисала африканскими лианами посреди зала – «Граф Кондю уходит на заслуженный отдых свежим росистым утром (после ночных безболезненных оргий), он направляется к своей —»

«– тихой блевоте —»

«– без бахвальства, без шарма и хлама».

«Это дело вкуса».

«И денег, моя дорогая, деньги в банке с кровью».

15

Двери великого Замка закрыты в ночи. Лишь сверхъестественные глаза могут разглядеть фигуру в дождевом плаще, плывущую вниз по реке (озирающую окрестности через прорехи в покрове тумана – совсем не скрываясь). Листья кустов и деревьев во дворе Замка блестят под дождём. Листья Потакетвилла ночью блестят под дождём – столбики железной ограды Текстильного, столбы на Муди, всё блестит – заросли Мерримака, галечные берега, деревья и кусты на моих ароматных влажных песчаных дюнах блестят в дождливую ночь – маниакальный смех раздаётся из болот, Доктор Сакс шагает со своим посохом, сморкается, бросает радостные безумные взгляды на лягушек в грязных лужах… старый Доктор Сакс, собственной персоной. Капли дождя блестят и на его носу, и на чёрной шляпе с обвислыми полями.

Этой ночью он выходил на разведку – там, в лесах Драката, он приподнимает от земли люк и уходит спать… красные огни кузниц вспыхивают на миг на макушках сосен – прогорклый, насыщенный, грязно-сырой ветер дует по диску луны – облака летят вслед за дождём и подгоняют лихорадочную Даму в её лунном порыве, она собралась обдумать свои вздорные мысли в тонком воздухе – люк захлопнулся над тайнами Доктора Сакса, и он громыхает внизу.

Он скрывается внизу в своих безмерных фантазиях о конце света. «Конец света, – говорит он, – грядёт…» Он пишет на стенах своего подземного дома. «Ах, Марва», – вздыхает он… Марву упекли в сумасшедший дом, Доктор Сакс – вдовец… холостяк… безумный Властелин всей грязи, которую он обходит дозором. Он бродил среди тростников мартовской полночи в полях Драката, смотрел на Луну, когда она мчалась в сердитых мергелевых облаках (их несёт от устья реки Мерримак, Марблхед, Северо-Запад) – большой глупец, он всегда искал идеальное золотое решение, он странствовал повсюду с великой радостью, ища тайные горбы земли по всему миру по невероятной причине – ради точки кипения зла (по его мнению – она была вулканической… как кипение) – в Южной Америке, в Северной Америке Доктор Сакс что есть силы пытался разгадать загадку Нового Света – зловещего Змея, обитавшего в дебрях Эквадора и амазонских джунглях – там он провёл немало времени в поисках совершенного голубя… это белый подвид, обитающий в джунглях, столь же нежный, как маленькая белая летучая мышь, настоящая летучая мышь-альбинос, голубь со змеиным клювом, он обитает поблизости от Змеиной Головы… Доктор Сакс заключил, глядя на этого совершенного голубя, слетавшего в Тибет по его воле (голубь вернулся со связкой трав, привязанных к лапке Героическими Монахами Северного Мира) (ГМСМ, Пост-феллахская организация, Папа Римский потом признал её варварской) (а его учёные примитивной)… он заключил, что часть Змеиного Тела сокрыта в джунглях… Спускаясь со Снежных Северных гор, Доктор Сакс, обученный на леднике и на снежнике наставниками Огня, в самом странном Монастыре на свете, где Сакс Увидел Змея

и Змей Увидел Сакса —

Он спустился с горы со сломанной ногой, палкой, заплечным мешком, ранами, бородой, красными глазами, жёлтыми зубами, прямо как бродяга-старик из Монтаны на длинных голубых небесных улицах Уэйко – проездом. И в самом деле, когда Доктор Сакс вернулся в Бьютт, откуда он и был родом, он засел на всю ночь играть в покер со Старым Буйволом Баллоном, дичайшим игроком этого города… (говорят даже, что это вернулся призрак У. К. Филдса, они так похожи, вылитые близнецы, невероятно, разве что – ) Сакс & Буйвол затеяли (Сакс, конечно, под своим бьюттовским именем) грандиозную бильярдную партию, за которой наблюдала сотня жителей Бьютта из мрака за лампами над столом и ярко-зелёным центральным пятном.

Сакс (выиграл первый удар, разбивает) (хрясть) (шары покатились во все стороны).

Буйвол Баллон с улыбкой (кривит рот, будто с сигарой, жёлтые зубы): Скажи, Раймонд-О, тебе не кажется, что этот роман зашёл слишком далеко?

Сакс: Что ты сказал, Папаша? (аккуратно натирает кий мелом, и восьмёрка падает в угловую лузу) Как скажешь, Папаша.

Буйвол: Отчего же (склоняется над столом, чтобы нанести удар, тогда как Сакс протестует, и все ревут), мой мальчик, со мной порой бывает, и не то чтобы я в последнее время не посещал врача (кряхтит, чтобы нанести удар кием) – но я думаю, что твоей разлюбезной маленькой десятидолларовой заднице будет лучше отдохнуть на скамейке позади стола возле ящика с «Пепси-Колой» и фармитурой, пока я успокою себя дурной травкой (пыхтит сигарой) и нацелю эту брюквину на нужный шар – белый – по старой жёлтой однёрке —

Сакс: Но я загнал в лузу восьмёрку – сейчас ты не можешь бить!

Старый Буйвол: Сынок (похлопывая по фляжке «Старого Дедушки» в заднем кармане без оскорбительного жеста), закон средних величин или закон спроса и предложения гласит, что восьмёрка была чёртовой восьмой Альбиноской (вынимает её из лузы, помечает и ставит на линии с белым битком, придвинув её указательным пальцем к отметке на сукне рядом с ним, одновременно издав громкий пук, который слышат все в бильярдной и кое-кто в баре, что вызывает разнообразные реакции отвращения и восторга, и Хозяин, Джо Босс, швыряет скомканной бумагой в задницу Старого Буйвола Баллона, тогда как он, выставив позицию, вынимает на свет бутылку (упомянутую фляжку) и произносит краткую речь, прежде чем ударить: «В этом алкоголе слишком много бензина, но, Боже, старая гемпширская машина может ехать!» – после чего тут же возвращает фляжку обратно в карман и сгибается, аккуратно и бодро, с неожиданной поразительной резвостью, опрятный и ловкий, контролируя пальцем свой кий, с хорошим балансом, стойкой, все пальцы опёрты на стол, чтобы держать кий так высоко, так прямо, пау, старик загоняет жёлтую однёрку в лузу, хлоп, и все довольны прекрасной игрой, которую поочерёдно демонстрируют два отличных игрока – и хотя насмешки длятся всю ночь, Старый Буйвол Баллон и Доктор Сакс играют без отдыха, ведь нельзя умереть, оставив следующую партию без героя).

Вот таким образом Доктор Сакс проводил время в Бьютте – Раймонд заделался здесь старателем – в самом деле, старателем! – он искал жилу и золото – источник Великого Мирового Змея.

Он повсюду искал особые травы, ведь он знал, что однажды они претворятся в алхимическое – почти ядовитое искусство, способное исторгнуть некий гипнотический и телепатический свет, от которого Змей рухнет замертво… ужасное оружие для какой-то старой мерзкой шлюхи, люди станут падать на всех улицах мёртвыми… Сакс готовится дунуть на свой порошок! Ведь Змей – Змей увидит свет – если Саксу захочется, чтобы он умер, Змей умрёт, взглянув на телепатический свет… единственный способ с ним сообщаться, чтобы он понял, что «на самом деле» имелось в виду… берегись, Доктор Сакс. Но нет, – это он сам кричит: «Палалаконух, берегись!» – в своих полуденных припадках, со своей послеобеденной энергией, швырнув свой чёрный плащ, как чернила на солнце, он вылетает из люка, как дьявол… «Палалаконух, берегись!» – написано на его стене. Днём он дремлет… Палалаконух – это такое ацтекское или тольтекское имя (возможно, так его называли чиуауа) Мирового Солнечного Змея древних индейцев Северной Америки (возможно, они пришли из Тибета до того, как узнали, что у них есть тибетские корни или североамериканские планы разойтись по Всему Миру) (Доктор Сакс возопил: «О Северные Герои, идущие из Монгольского Мрака и Голых Корейских Пальцев к Манговому Раю Нового Мирового Юга, какие унылые рассветы видели вы над каменными горбами Сьерры-Нуэва-Тьерры, когда катили по сильному ветру с грохотом флагштоков, растянутых и прилаженных к ночному лагерю под громыхающую музыку Прокофьева Индийской древности в Завывающей Пустоте!»)

Сакс работал над своими травами и порошками всю жизнь. Он не мог носиться, как Тень, со своим автоматом 45-го калибра, сражаясь с силами зла: ведь зло, с которым надо было бороться Доктору Саксу, требовало трав и нервов… крепких нервов, ему приходилось распознавать добро и зло и умственные способности.

В детстве мне единственный раз удалось выяснить, как Доктор Сакс связан с рекой (и опознать его), когда Тень в одном шедевре Ламонта Крэнстона, изданном «Стрит-и-Смит», надул свою резиновую лодку на берегах Миссисипи, впрочем, она не была столь же совершенной, как новая, скрытая в его шляпе, он приобрёл её в тот день в Сент-Луисе через одного из своих агентов, и она была как громоздкий пакет у него под мышкой, когда они мчали на такси вдоль воды к вечерней сцене, с тревогой поглядывая на часы, чтобы вовремя стать Тенью – я был зачарован тем, что Тень так много путешествует, что он так запросто ловит громил на нью-йоркской набережной Чайна-тауна со своим стальным 45-м (вспышка) – (свинцовая речь) – (фигуры китайских гангстеров в плотных пальто падают наземь) (закат Войн Тонгов с Гонга) (Тень скрывается в доме Фу Манчу и объявляется на задворках у Бостон Блэки, выкашивает своим 45-м зевак на пирсе, а Попай на моторке везёт их к Хамфри Богарту) (Доктор Сакс стучит узловатым посохом в двери Замка 20-х, где проходит вечеринка в стиле Айседоры Дункан, тогда его хозяйкой была сумасбродная дама, и когда они видят, кто стоит у дверей со зловещим зелёным лицом, с горящими глазами маньяка, они вопят и падают в обморок, его пустотный смех поднимается до безумной луны, и она кричит сквозь перетёртую траву в цветном вечернем Изгибе – под треск миллиона хрипящих ящериц в – лизоблюдах – ) ого! В моём детстве Доктор Сакс был как Тень, однажды ночью я заметил, как он перелетел через крайний куст на песчаной дюне, в распахнутом плаще, я не успел разглядеть его ноги и туловище, он исчез – в ту пору он был таким проворным… в ту ночь мы ловили Лунного Человека (это был Джен Плуфф, он нарядился как положено и наводил страх на соседей) в песчаном карьере, с ветками, бумагой, песком, в какой-то момент мы загнали Джена на дерево и чуть не закидали камнями, только он ускользнул, он летел зигзагами, как летучая мышь, ему было шестнадцать, нам по одиннадцать, он правда мог летать и был таинственным и страшным, но когда он куда-то исчез, мы рванули под фонарь, и я малость ослеп от яркого света, и я знал, что Джен – это Лунный Человек над теми деревьями, однако на том берегу, наверху у кустов, стояла высокая тёмная величавая фигура в плаще, затем она повернулась и улетела из виду – это был никакой не Джен Плуфф – это был Доктор Сакс. Тогда я не знал его имени. И он меня не напугал. Я понял, что это мой друг… мой старый, старый друг… мой призрак, мой личный ангел, персональная тень, тайный возлюбленный.

16

Когда мне было семь лет, я пошёл в приходскую школу Святого Луи, частную Доктор-Саксовскую школу. Именно в актовом зале этого королевства я увидел фильм о Святой Терезе, который и вынудил камень обернуться – там проводились ярмарки, моя мать работала в киоске, там были бесплатные поцелуи, поцелуи за конфету и настоящие поцелуи (со всеми местными усатыми парижско-канадскими кавалерами, спешившими урвать своё, прежде чем дать дёру и присоединиться к армии в Панаме, как это сделал Анри Фортье, или пойти в священники по велению своих отцов) – у Святого Луи были тайные тёмные ниши… Дождливые похороны маленьких мальчиков, я несколько раз видел их сам, включая похороны моего бедного брата, когда (мне было четыре года) моя семья жила как раз в приходе Святого Луи на Больё-стрит за стенами школы… В домах рядом со школой жили достойные изумительные старые леди с седыми волосами и серебряными пенсне – и в одном доме на Больё тоже… женщина с попугаем на лакированном крыльце продавала детям леденцы среднего класса (карамельные диски, вкусные, дешёвые) —

Чёрные монахини из Святого Луи, пришедшие мрачной вереницей на почтенные чёрные похороны моего брата (под дождём), сообщили, что когда они сидели в грозу за шитьём, ярко-белый огненный шар влетел в их комнату прямо сквозь окно и завис, танцуя в отблеске ножниц и швейных игл, в тот раз они шили огромные шторы для ярмарки. Невозможно было им не поверить… много лет я размышлял над этим: в грозы я искал белый шар – я сразу же разгадал эту тайну – я видел, как гром катит огромный шар для боулинга по хлопающим облакам, с чудовищными челюстями и звуками взрывов, я знал, что сам гром был шаром —

Наш дом на Больё-стрит стоял над древним погостом – (Боже, Янки и Индейцы внизу, Мировая Серия старого сухого праха). Мой брат Жерар был убеждён, что призраки мёртвых под домом отвечали за его дребезжавшую – а иногда и падавшую штукатурку, она сбивала с полок маленьких ирландских кукол. В темноте среди ночи я видел, как он стоял над моей кроваткой с растрёпанными волосами, сердце моё каменело, я лежал в кроватке, моя мать и сестра спали в большой кровати, я лежал в кроватке, а надо мной неумолимо стоял Жерар-О, мой брат… возможно, это была лишь тень. – Ах, Тень! Сакс! – Покуда мы жили на Больё-стрит, я помнил об этом холме и Замке; потом мы переехали в дом вблизи Сосновой пустоши с призраками, на той стороне улицы у заброшенной Замковой усадьбы (возле французской пекарни за рощами и за катками, на Хилдрет-стрит). Предчувствия тени и змея посещали меня довольно рано.

17

На Больё-стрит мне приснилось, что я стою на заднем дворе призрачного Четвёртого июля, серого и такого тяжёлого, а во дворе собралась толпа, целая толпа людей, похожих на бумажных паяцев, фейерверки взрываются в поросшем травой песке, паф! – но почему-то весь двор гремит, и мертвецы под ним, и на заборе полно народу, всё безумно грохочет, как лакированная скелетная мебель, и раздаётся отрешённый жёсткий равнодушный стук сухих костей, а особенно стук в окно, когда Жерар сказал, что это призраки (а позже кузен Ноэль, в Линне, сказал, что он был Phantome d’l’Opéra, мви-и-хи-ха-ха-ха, когда он скользил вокруг аквариума с золотой рыбкой и застеклённой картиной с рыбкой над горками из красного дерева в том мрачном Линнском доме на улице возле церкви, где жила его мать) —

18

И всё же, несмотря на эту серость, когда я вполне созрел в одиннадцать – двенадцать лет, как-то раз свежим октябрьским утром на поле за Текстильным я увидел великолепную подачу, её выполнил крепкий и странно взрослый, весьма смелый четырнадцати- или тринадцатилетний пацан, он мне понравился, и я сразу разглядел в нём своего героя, однако никогда не надеялся подняться так высоко, чтобы встретиться с ним в спортивных баталиях на продуваемых ветром полях (когда сотни не столь выдающихся пацанов составляют безумную армию, омрачённую отдельными срывами в мелких, но столь же потрясающих драмах, например, в то утро я покатился по траве и поранил о камень мизинец на правой руке, этот заметный шрам растёт вместе со мной до сих пор) – там, на горке, стоял Скотти Болдьё, король дня, он принимал сигналы от кэтчера с тяжёлым угрюмым непроницаемым взглядом скепсиса и молчаливого спокойствия, франко-канадцы схожи в этом с индейцами; кэтчер нервно сигналил: один палец (прямая подача), два пальца (кручёная), три пальца (нижняя), четыре пальца (мимо базы) (и Полю Болдьё хватало выдержки, чтобы промахнуться, будто случайно, ни разу не переменившись в лице) (сойдя с горки, он мог улыбаться на скамейке) – Поль отверг сигналы кэтчера (мотая головой) со своим франко-канадским презрением, он дождался трёх пальцев (нижняя), обернулся, посмотрел на первую базу, плюнул, ещё раз плюнул на свою перчатку и растёр на ней пыль кончиками пальцев, наклонился задумчиво, но не замедленно, кусая губу в глубокой медитации (может, вспомнив о своей матери, которая готовила ему овсянку и фасоль на унылом сером зимнем лоуэлльском рассвете, когда он обувался в промозглой прихожей), он мельком взглянул на вторую базу, хмурясь от воспоминаний о том, что кто-то добежал до неё во втором иннинге, драть их (он иногда говорил «Драть их!», подражая фильму категории B «Графы Англии»), сейчас уже восьмой иннинг, и Скотти отказался от двух ударов, за второй базой никого нет, он ведёт 8:0, он хочет отправить бэттера в аут и перейти в девятый иннинг, он не спешит – я смотрю на него с пораненной рукой, поражённый – великий Гровер К. Александр песчаных полей, в одной из своих величайших игр – (позже его приобрели «Бостонские Храбрецы», но он поехал домой, чтобы посидеть со своей женой и тёщей в тёмной кухне с чугунной печкой, покрытой латунными завитками и стихами на керамическом изразце, а также с католическими франко-канадскими календарями на стене). – Теперь он лениво обернулся, глядя в сторону третьей базы и даже дальше, уже прогнувшись назад, чтобы бросить лёгким, коротким, непринуждённым движением, без причудливых фокусов и сложностей и обманов, блам, он безмятежно озирает всё огромное золотое небо – искрящееся голубое сияние над оградами и железными столбиками Главного Текстильного поля и великие небеса долины Мерримака, сверкающие в торговом субботнем октябрьском утре лавок и оптовиков, одним взглядом Скотти увидел всё это сразу, а вообще-то он посмотрел в сторону своего дома на Мамонтовой дороге на Коровьем Выпасе – блам, он обернулся и выполнил свой дроп-хоум, совершенный бросок, пацан покачнулся, мяч в рукавице кэтчера: «Ты в ауте», конец верха восьмого иннинга.

Скотти уже шёл к скамейке, когда судья объявил результат: «Ха-ха», смеются на скамейке, прекрасно зная, что Скотти не подведёт. Низ восьмого иннинга, Скотти идёт отбивать, облизнув губы, в своей питчерской куртке, свободно машет битой в сильных руках, без напряжения, короткими, простыми движениями, питчер идеально подаёт после 2 и 0, и Скотти перенаправляет удар налево над перчаткой шорт-стопа – он бежит к первой базе, как Бейб Рут, он всегда играл аккуратными одиночными, он не любил бегать, когда подавал.

Я увидел его таким в это утро, его звали Болдьё, он запомнился мне вместе с Больё-стрит, где я научился плакать и бояться темноты и моего брата на многие годы (почти до десяти) – это доказало мне, что не вся моя жизнь была чёрной.

Скотти, названный так за свою экономию на сладостях за пять центов и на фильмах за одиннадцать центов, сидел в той двери у морщинистого асфальта вместе с Г. Дж., Лузи и мной – и Винни.

19

Винни много лет был сиротой, а потом вернулся его отец, вытащил его мать из какой-то прачечной, забрал детей из разных сиротских приютов и восстановил свой дом и семью в многоквартирках на Муди – отца звали Лаки Бержерак, запойный алкаш, причина его ранних падений была той же самой, что и у Старого Джека О-Даймонда, он устроился чинить русские горки в Лейквью Парке – что за дикий дом, скрипучие этажи – мать Винни звали Шарлоттой, но мы её звали Чарли, «Хей, Чарли!» – так Винни обращался к своей матери с диким криком. Винни был худой и по-мальчишески костлявый, с правильными чертами лица, красивый, голосистый, задорный, ласковый, он вечно смеялся или улыбался, постоянно ругался, как сукин сын: «Бо-же мой Чарли какого хера ты заставляешь меня сидеть в этой грёбаной ванне весь этот сраный день —» его отец Лаки был ещё круче, всё его красноречие сводилось к ряду проклятий: «Бо-же мой сукин сын вот же блин может я и сраный кусок дерьма но ты сегодня точь-в-точь как жопа старой коровы, Чарли…», и от такого комплимента Чарли счастливо визжала – такого звериного визга больше нигде не услышишь, её глаза полыхали белым огнём, она сразу слетала с катушек, я увидел её в первый раз, когда она стояла на стуле и меняла лампочку, а Винни подскочил к ней, забрался под платье (ему было тринадцать) и завопил: «О, Бо-же мой, какая у тебя классная жопа, мама!», и она завизжала и треснула его по башке, дом радости. Мы с Г. Дж., Лузи и Скотти обычно проводили в этом доме весь день.

«Бо-же мой, ну и маньяк!»

«Этот придурок – знаешь, что он сделал? Он сунул себе в жопу палец и сказал "Ву-у ву-у" —»

«Он кончил пятнадцать раз, я не вру, он скакал и дрочил целый день – "Клуб 920" по радио, Чарли на работе – Заза – придурок».

Этот дом стоял через улицу от Общественного клуба Потакетвилла, по замыслу это заведение было местом собраний для обсуждений франко-американских дел, однако оно соединяло в себе огромный шумный салун, кегельбан и бильярд, а зал заседаний всегда был закрыт. Мой отец в тот год заведовал кегельбаном, и мы весь день напролёт подражали великолепным ночным карточным играм в доме Винни, играя в вист на сигареты «Вингс». (Из нас не курил я один, Винни обычно выкуривал сразу две сигареты и затягивался так глубоко, как мог.) Нам не было никакого дела до Доктора Сакса.

Огромные здоровенные трепачи, друзья Лаки, взрослые дядьки, приходили и одаривали нас фантастическим враньём и историями – мы кричали в ответ: «Ну ты и трепло, чёрт, я никогда не – ну разве он не трепло?!» Наш разговор был таким: «О, мой старик выбьет из меня всё дерьмо, если узнает, что мы стырили шлемы, Г. Дж.»

«Ах, ну что за херня, Загг, шлемы это шлемы, вот мой старик в могиле, и хуже ему уже не будет». В одиннадцать или двенадцать лет Г. Дж. был настоящим греческим трагиком, он мог так говорить – слова горя и мудрости изливались из его детского сырого мрака. Он был противоположностью безумной ангельской радости Винни. Скотти просто смотрел или кусал губу в глубоком молчании (думая об игре, в которой он был питчером, или о том, что в воскресенье ему надо поехать в Нашуа со своей матерью, чтобы повидать дядю Жюльена и тётю Ивонну (Mon Mononcle Julien, Ma Matante Yvonne) – Лузи плюёт, тихо, бело, аккуратно, просто капелька символической слюны, вполне чистая, чтобы промыть вам глаза – мне приходилось так делать, когда он болел, а он хотел быть предводителем нашей шайки. – Он плюёт из окна и поворачивается к нам, чтобы смеяться над общими шутками, мягко хлопает по коленям, бросается ко мне или к Г. Дж., встаёт на колени, чтобы прошептать конфиденциальное ликующее замечание, Г. Дж. иногда отвечает, хватая его за волосы и таская по комнате: «Ох, этот грёбаный Лузи сказал мне такую грязь – он – у него такие грязные мысли – Ох, мне так хочется надрать ему задницу – джентльмены, позвольте мне надрать задницу этому Вмятому Лузону – Раб начеку, не прекращай! или беги! фрап, глап, ай, хай!» – кричит он, а Лузи внезапно хватает его за яйца и сжимает их, чтобы освободить свои волосы. Лузи – самый хитрый из всех, он ускользает при борьбе, как змея – (Змей!) – в этом мире —

Когда мы обращались к теме мрака и зла (тьма и грязь и умирание), мы говорили о смерти Запа Плуффа, это младший брат Джена и Джо, нашего возраста (истории с чёрного хода, их рассказывали злобные матери, они ненавидели Плуффов, и особенно умирающего меланхоличного старика в его тёмном доме). Ногу Запа затянуло под молочный фургон, он подхватил инфекцию и умер, я впервые встретил его в безумную шумную ночь где-то триместр спустя после того, как мы переехали из Сентралвилла в Потакетвилл (1932), на моём крыльце (на Фиб-авеню), он заехал на роликах на крыльцо со своими длинными зубами и прогнатической челюстью Плуффов, он был первым мальчишкой в Потакетвилле, который заговорил со мной… И какие вопли уличных игр в темноте! —

«Mon nom cest Zap Plouffe mué – je rests au coin dans maison la» – (меня зовут Зап Плуфф – я живу на углу вон в том доме).

Вскоре после этого Г. Дж. переехал на другую сторону улицы, со скорбной мебелью из греческих трущоб на Маркет-стрит, где в воскресный день слышны вопли восточных греческих пластинок и стоит запах мёда и миндаля. «Призрак Запа в этом чёртовом парке», – сказал Г. Дж., и он никогда не ходил через него домой, но обходил его по Риверсайд и Сара или по Джершом и Сара, а Фиб (где он жил все эти годы) лежит между этих двух зубцов.

Парк в центре, Муди внизу.

Так я начал видеть призрак Запа Плуффа, вместе с другими саванами, когда шёл домой из тёмной лавки Дестуша со своей «Тенью» в руке. Делай, что должно – я научился прекращать плакать в Сентралвилле, и теперь учился не начинать плакать в Потакетвилле (в Сентралвилле были Святая Тереза и её поворачивающаяся гипсовая голова, притаившийся Иисус, видения Французских, Католических или Семейных Призраков, они роились по углам и распахивали двери шкафа среди ночного сна, и повсюду похороны, венки на старой деревянной белой двери с потрескавшейся краской, ты знаешь, что какой-то серый дряхлый мёртвый призрак обращает свой пепельный профиль к свету свечей и удушливым цветам в мрачном окружении мёртвых родственников, преклонивших колени в песнопении, а сын этого дома одет в чёрный костюм «Увы мне!», и слёзы матерей, сестёр и перепуганных обитателей могилы, слёзы льются на кухне и у швейной машинки наверху, и когда умирает один – трое умрут)… (ещё двое умрут, кто это будет, какой призрак преследует вас?). Доктор Сакс знал о смерти… придурковатый и одержимый властью Фаустианский человек, ни один Фаустианский человек не боится темноты – только Феллахский – и Готический Каменный Католический Собор Летучих Мышей и Баховских Органов в Синей Сердцевине Ночных Туманов Черепа, Крови, Праха, Железа, Дождя уходит под землю к древнему змею.

Когда дождь стучал по оконному стеклу, и яблоки зрели на ветвях, я лежал на своих белых простынях, читая, с кошкой и конфетой… вот где всё это родилось.

20

Подземный ползучий шум лоуэлльской ночи – чёрное пальто на крючке на белой двери – в темноте – о-о-о! – моё сердце всегда уходило в пятки при виде огромного капюшона, висевшего на крючке на моей липкой двери – Открытые двери шкафа, всё нараспашку под солнцем и под луной – величественно выпадают коричневые ручки – внештатные призраки на вешалках в нехорошей пустоте глядят на мою кровать – крест в комнате моей матери, ей продали его в Сентралвилле, это фосфоресцентный Христос на Кресте, покрытом чёрным лаком – свет Иисуса во Тьме, я сглатываю от страха каждый раз, когда прохожу мимо него на закате, его свечение как похоронное ложе, оно вызывает жуткий страх, как «Убийство по часам» – страшное кино о пожилой даме, она стучит в полночь из своего мавзолея… её невозможно увидеть, только печальная тень встаёт над диваном, топ-топ-топ, в то время как её дочери и сёстры визжат по всему дому – я никогда не любил, чтобы дверь моей спальни была даже чуть приоткрытой, чёрная опасная дыра зияла в темноте. – Угловатый, высокий, худой, мрачный, Граф Кондю много раз стоял у меня в дверях – в моей спальне была старая «Виктрола», тоже призрачная, песни и записи грустной американской старины обитали в её старом ящике из красного дерева (там я копался в гвоздях и трещинах, среди игольной пыли, старых плачей, Руди, магнолий и Жаннин 20-х годов) – Страх перед гигантскими пауками размером с ладонь и ладонями размером с бочку – почему… подземные грохочущие ужасы ночного Лоуэлла – их было немало.

Нет ничего хуже пальто на вешалке в темноте, длинные руки свисают вниз складками ткани, взгляд тёмного лица, кто-то высокий, статный, неподвижный, с опущенной головой или в шляпе, молчаливый – мой ранний Доктор Сакс всегда молчал, я лишь раз видел его стоящим – в темноте на песчаной дюне – прежде мы играли в войну в темноте на песчаных дюнах (после просмотра «Большого парада» со Слимом Саммервиллом в грязи) – мы ползали по песку, как пехотинцы на фронте Первой мировой, испачканные, с грязными ртами, тоскливые, чумазые, отплёвывающиеся от грязи – у нас были винтовки из палок, у меня была сломана нога, и я самым жалким образом отползал за камень по песку… арабская скала, теперь Иностранный Легион… там, через долину песчаных полей, бежала дорожка – песчинки серебрились при свете звёзд – песчаные дюны поднимались, озирались и со всех сторон спускались к жилым кварталам, путь к Фиб заканчивался у домов на улице (там жила семья в белом доме с цветами и садами побелки под мрамор вокруг, дочери, приданое, их двор с одной стороны доходил до первой песчаной дюны, где я швырял камешки в тот день, когда встретил Дики Хэмпшира – а с другой стороны он завершался на Риверсайд у крутого обрыва) (мой умный Ричард Хэмпшир) – я встретил Доктора Сакса в ночь Большого Парада на песке, кто-то повёл отряд на правый фланг и был вынужден укрыться, я занимался рекогносцировкой местности, наблюдая за подозрительными людьми и деревьями, а Доктор Сакс расхаживал в кустах на пустынном плато, все звёзды Целого Мира возвышались позади него в виде чаши, луга и яблони виднелись на горизонте, чистая ясная ночь, Доктор Сакс глядит на нашу жалкую песочницу из непостижимой тишины – я посмотрел на него один раз, я посмотрел, он исчез на дальних горизонтах как летучая мышь… была ли какая-то разница между Графом Кондю и Доктором Саксом в моём детстве?

Дики Хэмпшир разъяснил мне эту разницу… мы вместе рисовали картинки, у меня дома за моим столом, у него дома в его спальне, а его младший брат смотрел на нас (точно так же, как младший брат Пэдди Соренсона смотрел на меня, а Пэдди рисовал картинки в стиле четырёхлетних детей – абстрактные, как ад – под дребезг ирландской стиральной машины, и ирландский дедушка попыхивал своей глиняной перевёрнутой трубкой, это было на Больё-стрит, мой первый «английский» приятель) – Дики Хэмпшир был моим лучшим английским приятелем, и он был настоящим англичанином. Странно, что у его отца во дворе стоял старый «Чандлер», 1929 или 1921 года, скорее 1921, его деревянные спицы были как вонючие сучья в лесах Драката, обвисшие под тяжестью гнилых яблок, мёртвые и готовые прорасти из земли новым автомобильным заводом, что-то вроде сосны Терминус с сочащейся масляной камедью и резиновыми зубами и железным источником в центре, Стальное дерево, старый автомобиль, его нередко можно встретить, но он редко остаётся невредимым, хотя на нём почти не ездили. Отец Дики работал в типографии на канале, как и мой… старая газета «Гражданин», она закрылась – синева фабричной ветоши в переулках, шарики хлопковой пыли и дымовые трубы, мусор, я иду по длинному солнечному бетонному хрипу ткацких фабрик под рокочущий грохот окон, там работает моя мама, я в ужасе от ситцевых платьев женщин, в пять вечера выходящих с фабрик – женщины слишком много работают! они не бывают дома! они работают больше, чем когда-либо! – Мы с Дики шагали вдоль этих фабричных дворов и соглашались, что работать там было кошмарно. «Вместо этого я собираюсь сидеть в зелёных джунглях Гватемалы».

«Ваты мало?»

«Нет, нет, Гватемалы – мой брат уехал туда —»

Мы рисовали картинки о приключениях в джунглях Гватемалы. Картинки Дики были отличными – он рисовал куда медленнее меня – мы придумывали игры. Моя мать угощала нас карамельным пудингом. Он жил на Фиб за песчаными дюнами. Я был Чёрным Вором, я оставлял записки на его дверях.

«Осторожно, Сегодня Ночью Чёрный Вор Опять Нанесёт Удар. Подпись: Чёрный Вор!!!» – и я убегаю прочь (подбрасывая записки среди бела дня). Ночью я пришёл в своём плаще и широкополой шляпе – прорезиненный плащ (пляжная накидка моей сестры в стиле 30-х, красная и чёрная, как у Мефистофеля), старая широкополая шляпа… (позже, в девятнадцать лет, я носил фетровые шляпы с ровными полями, чтобы подражать Алану Лэдду из «Оружия для найма», экие глупости) – я проскользнул к дому Дики, украл с крыльца его плавки, оставил записку на перилах, придавив её камнем: «Чёрный Вор Нанёс Удар». – И я убежал – а назавтра я стоял вместе с Дики и остальными.

«Что это ещё за Чёрный Вор?»

«Я знаю, он живёт где-то на Джершом».

«Может быть – может быть – и ещё – я не знаю».

Я стоял там, размышляя. По какой-то странной причине, связанной с его психологическим состоянием (психикой), Дики боялся Чёрного Вора – он поверил в зловещие и жуткие аспекты этого – скрытного – совершенно безмолвного – действия. Поэтому иногда при встрече с ним я сокрушал его волю рассказами: «На Джершом он воровал радио, хрустальную посуду, вещи в сараях —»

«Что он ещё украдёт у меня? Я потерял мой обруч, мой шест, мои плавки, а теперь фургон моего брата… мой фургон».

Все эти вещи были спрятаны у меня в подвале, я собирался вернуть их так же таинственно, как они исчезли – во всяком случае, так я себе говорил. Мой подвал был особо зловещим. Однажды Джо Фортье отрубил в нём топором голову рыбы только потому, что мы поймали её и не могли съесть, это был старый грязный сомик из реки (Мерримак возле Фабрик) – бум – крэш – звёзды из глаз – я там прятал добычу, и там, в старом угольном бункере, у меня был секретный пыльный самолёт ВВС из скрещённых палок с шасси из грубых гвоздей и хвостом, готовый к пубертатной войне (на случай, если я устану от Чёрного Вора), и ещё – у меня там был тусклый свет (фонарик за чёрно-синей тканью, гром и молния), и я, в плаще и шляпе, освещал себя этим мерцанием, тупым и страшным, когда за окнами бетонного погреба красные сумерки Новой Англии делались пурпурными и дети вопили, собаки вопили, улицы вопили, а взрослые дремали, я мчался вдоль задних оград и фиолетовых пустырей в летящем плаще-накидке сквозь тысячу теней, и каждая была сильнее других, пока не добирался (обходя дом Дики, чтобы дать ему отдохнуть) до Ладо под фонарём на песчаных дюнах, где я тайком бросал камешки по их жалким жбанам на грунтовой дороге (в холодные солнечные ноябрьские дни песчаная пыль метёт по Фиб, как шторм, сонный шторм северной арабской зимы) – Ладо искал эту тень на песчаных холмах – этого вора – этого воплощённого Саксонутого камнешвырятеля – но не нашёл – я издал своё «Мви-и-хи-хи-ха-ха» в темноте пурпурно-лиловых кустов, я кричал за пределами слышимости на грязной насыпи, уходя к себе в хижину Волшебника страны Оз (на задворки Фиб, там была старая хижина для копчения ветчины или хранения садового инвентаря), и падал в квадратную дыру на крыше, и стоял там, расслабленный, тонкий, огромный, удивительный, размышляя над тайнами моей ночи и триумфами моей ночи, над радостью и бешеной яростью моей ночи, мви-и-хи-хи-ха-ха – (глядя в маленькое зеркало, сверкая глазами, тьма отбрасывает на саван свой собственный свет) – Доктор Сакс благословил меня с крыши, где он скрывался – работник мировой пустоты! чёрные тайны Мира! Etc! Мировые Ветры Вселенной! – я прятался в этой тёмной хижине – слушая звуки снаружи – безумие в глубине моей тёмной улыбки – икая от страха. Они меня наконец поймали.

Миссис Хэмпшир, мать Дика, спросила меня с тяжёлым взглядом: «Джек, это ты Чёрный Вор?»

«Да, миссис Хэмпшир», – ответил я сразу, загипнотизированный той же таинственностью, которая уже проявилась в её словах, когда я спросил её, Дики дома или ушёл в кино, и она произнесла тупым, плоским, трансовым голосом, как будто общалась со Спиритуалистом – «Дики… ушёл… далеко…»

«Тогда верни Дики его вещи и извинись перед ним». Что я и сделал, и Дики вытер свои красные мокрые глаза носовым платком.

«Какую дурацкую силу я обнаружил в себе, какой силой я был одержим?» – спрашиваю я себя… и вот мои мать и сестра спешно идут по улице, чтобы забрать меня из кустов Ладо, они искали пляжную накидку для похода на пляж. Моя мать сказала сердито:

«Я запрещаю тебе читать эти проклятые "Захватывающие журналы", уже просто сил никаких нет (Tu va arretez d’lire ca ste mautadite affaire de fou la, tu m’atte tu?)» —

Записку от Чёрного Вора я изготовил вручную, написал чернилами на красивых карточках из глянцевой бумаги, я взял их в типографии моего отца – Бумага была зловещей, роскошной, способной испугать Дики —

21

«Я слишком слаб, чтобы продолжать», – говорит Колдун из Замка, склоняясь ночью над своими бумагами.

«Фауст! – кричит жена из ванной. – Чем ты занят в такую пору! Хватит перекладывать бумаги и чинить перья среди ночи, иди спать, в воздухе витает туман ночных фонарей, утренняя роса остудит твой воспалённый лоб, – ты будешь лежать запелёнатый в сладком сне как ягнёнок – я обниму тебя своими белоснежными старческими руками – а ты там сидишь и клюёшь носом —»

«Змеями! Змеями!» – отвечает Владыка Земного Зла – он насмехается над женой: у него нос и челюсть как клюв, нет передних зубов, и что-то невнятно юное проглядывает в структуре костей, но невероятно старое в глазах – ужасное старое сучье лицо заукана с книгами, кардиналами и гномами его паутинной воли.

«Лучше бы я никогда не видела твоей старой рожи и не выходила за тебя замуж – всю жизнь просидеть в безрадостных замках, как паразиты в грязи!»

«Заткни свою старую глотку, пей свой вонючий брендиньяк и свои коньёли, подкинь мне идейку для разговора, не охмуряй меня своей шкандылябной походкой во мраке… ты со своими обвисшими плотскими гребнями и похотливыми пятнами – втирай свои порошки в безволосье – уймись, воровская гляделка, мне нужен мир, чтобы Обучать моих Змеев – позволь мне остаться Барочным».

Но к этому времени старая леди уже заснула… Колдун Фауст спешит на своих сморщенных ногах на встречу с Графом Кондю и Кардиналами в Пещерную Залу… его шаги стучат по железному коридору – там стоит гном с ключом от дверей, маленький глюкавый монстр с паутинистыми ногами или чем-то вроде того – тяжёлые тряпки обмотаны вокруг его ступней и вокруг головы, почти скрывают глаза, дикая команда, их предводитель упражняется с мавританской саблей, и у него тощая маленькая шея, которую странно видеть под такой усохшей головой… Колдун подходит к Парапету, чтобы созерцать…

Он смотрит вниз в Ночной Провал.

Он слышит Змеиные Вздохи и Шевеление.

Он трижды машет рукой и отступает, он вздымает волну своими запястьями и шагает вниз по высокой дюне в жуткой части Замка с дерьмом на песке, старыми досками и сыростью мшистых крысиных гранитных стен древней темницы – там, где гномьи детки мастурбируют и выводят непристойности малярными кистями, как имена президентов Мексики.

Колдун, облизнувшись чувственным языком, выковыривает кусок мяса из передних зубов, со сложенными руками в глубокой медитации на голове общипанной птицы.

У него до сих пор есть ужасные отметины удушения и посещения Дьяволом в XIII веке: – он носит высокий воротник в стиле старой Инквизиции, чтобы хотя бы отчасти скрыть знаки разрушительного действия Сатаны в давние времена – уродливое кручение —

22

В изначальном сне об угле с морщинистым асфальтом и дверном проёме, где рядом со мной сидят Г. Дж., Лузи, Винни и Скотти (Дики не было в этой шайке) (он уехал в Хайлендс), вся территория Текстильного за Риверсайд ограждена железными столбиками, соединёнными с кирпичными столбами с годом Выпуска, быстротечные столбы пространства и времени, и большие кустистые деревья окружают беговую дорожку и футбольное поле – грандиозные футбольные матчи проходили на этом поле с наступлением бронзовой осени, публика собиралась у ограды и глазела сквозь кусты, другие стояли на трибунах, пронзительно свистя в румяные футбольные дни в розоватом тумане фантастических сумерек —

Но ночью деревья качались, словно чёрные призраки, объятые огнём чёрных рук, изгибаясь во мраке – миллионы подвижных глубин лиственной ночи – так страшно идти рядом с ними (по Риверсайд, без тротуара, только листья шуршат на обочине) (тыквы в росе намекают на Хэллоуин, день выборов в пустом классе ноябрьского полдня) – На этом поле… Текстильный позволял нам на нём поиграть, как-то раз мой друг дрочил в бутылку на заднем поле и в конвульсиях опорожнил её, я швырял камешки в окна Текстильного, Джо Фортье вышиб из рогатки двадцатку, чёрная неблагодарность школьному начальству, в летних сумерках мы бежали играть вторым составом или устраивать дабл-плей на бейсбольном поле. Высокая трава качалась в сумерках, Лузи гикнул с третьей базы, послал мне мяч в дабл-плей, я выгнулся, рванул назад к первой, нырнув плечами, и вылетел на неё по прямой – Скотти на следующем отрезке загребает свою газонокосилку индейским жестом, как будто ему на всё насрать, крепко держит мяч рукой без перчатки, и я ещё не успел понять, а он уже мягко посылает мяч над базой, чтобы я прошёл её синхронно с ним, один фут над землёй, я ловлю, тоже без перчатки, и всё ещё на бегу (на проходе ударив ногой по мешку) со всей силы резко дёргаюсь влево, чтобы соединить перчатку игрока первой базы с траекторией моего закрученного броска – и он (Г. Дж. с полузакрытыми глазами ругается: «Этот грёбаный Джек нарочно топит меня своим пылевиком») ловит мяч почти у земли, далеко выбросив левую ногу, а правую подогнув для растяжки, прекрасная игра, подсвеченная спокойствием Скотти и его пониманием того, что я оценю место на второй базе, мягкое и закрученное —

Затем мы – это я изобрёл – я разобрал нашу старую «Виктролу», аккуратно вынул мотор и наклеил на диск бумагу, отмерил «секунды» и соотнёс с ними мои теоретические расчёты времени, и вынес это устройство в парк, с заводной ручкой и всем прочим, чтобы засечь время для атлетов, собравшихся на моей беговой дорожке: Г. Дж., Лузи, Скотти, Винни, Дики, даже старина Иддибой Биссонетт, он иногда участвовал в наших играх с суровой серьёзностью и иддибойской радостью («Эй, Иддибой!») – другие – полусерьёзно надрываясь в забегах на тридцать ярдов, чтобы увидеть своё «время» (которое я довёл до четырёх секунд и даже до трёх и девяти десятых) и доставить мне удовольствие – чтобы быть спокойным, я всегда командовал, и меня называли большим пройдохой и Билли Арто (ныне громогласный профсоюзный лидер), и Дики Хэмпшир (погиб на Батаане) – Дики написал мелом «Джек большой пройдоха» на стене в проулке на франко-канадской Сэйлем-стрит, когда мы шли домой на обед из средней школы Бартлетт —

Эта школа давно сгорела – роскошные деревья – на Уонналанситт-стрит, королевское имя – индейский вождь – бульвар Потакет, имя храброго племени – Трагический ледяной дом, он тоже сгорел, мы с Жаном Фуршетом вызвались помогать пожарным, мы таскали шланги, мы прошли весь путь от Дракат-стрит в пироманьяческом возбуждении, пуская слюни: «Держу пари, это хороший пожар, а?» («Boy mon boy, m’a vaw dire, c’est un bon feu, ce feu la, tu va woir, oui, mautadit, му-ху-ху-ха-ха») – маньяческий смех, он был идиотом, умственно отсталым, славным и добрым, невероятно грязным, глупым, святым, работящим, упорным, всегда на подхвате, идиотический монстр-француз из лесов – он обычно смотрел эти Текстильные игры сквозь деревья в субботние октябрьские дни – «му-ху-ху-ха-ха, boy mon boy, что за мазила, му-хи-хи-хо?» —

Я так (наконец) усовершенствовал свою машину для измерения времени, что мы выросли ещё сильнее – мы устраивали великолепные мрачные испытания на дорожках Текстильного поля на закате, с последним забегом уже в темноте – обычная гаревая круговая дорожка – я вижу Г. Дж. – я стою на боковой линии, засекая время – он бежит Пятикруговую «Милю» – я вижу, как его трагическая белая майка летит под саваном девятого часа летним вечером на той стороне Текстильного поля где-то в тени красного кирпичного замка аудиторий и лабораторий (с разбитыми окнами от Текстильных хоум-ранов) – Г. Дж. теряется в Вечности, нарезая круги (он летит в своей душераздирающей пустоте на слабых усталых мальчишеских ногах, пытаясь ухватить время, вот чёрт – ), я ахаю, Г. Дж. проходит последний поворот, мы слышим, как он зловеще пыхтит в темноте, он умрёт на финишной ленточке, вечерние ветры продувают кустарниковые деревья у ограды Текстильного, над насыпью, рекой и летними домами Лоуэлла – где мерцают тени от уличных фонарей – корпуса Текстильного проступают из света на Муди-стрит сквозь ажуры и звёздный смех, сквозь изгибы ветвей и теней, пахнет клевером с Потакетвилла, пыль от игр с мячом на Коровьем Выгоне опустилась для летней ночной любви стоя – и лёжа – Г. Дж. шлёпает по гаревой дорожке, он показал такое убогое время, этот забег прошёл впустую —