Девочка в клетчатом платке

Часть первая. Тайны свои и чужие

Я иду на свидание

– Ребята! Кто мне ответит: чем отличается фавн от сатира?

Кучка пяти-шестилетних малышей с разноцветными папками из тонкого пластика, в которых просвечивают карандаши и бумага, легко, как воробушки, присаживаются на пол. Рядом с ними, неловко поджав ноги, бухается тетенька – то ли экскурсовод, то ли преподаватель. Это что-то новенькое! С нами Андрей Владимирович на пол так не садился. Хотя я в художку поступил уже не малышом, в одиннадцать лет. Прошлой осенью. Может, здесь, в Русском музее, для дошколят давно так, просто я не замечал?

В Русский музей в будни сейчас, весной, приходит людей меньше, чем в выходные и летом. Но всегда тут кто-нибудь есть. Это – как дом, в котором живут: ходят, разговаривают. И мой дом тоже. Я сюда прихожу каждую неделю. Если честно – не только посмотреть на картины. Хотя здо́рово, что в Русский музей ученикам художественных школ вход бесплатный. И вообще он бесплатный для всех до восемнадцати лет – как и в Эрмитаже, кстати. Но я именно в Русский музей хожу так часто из-за одной своей тайны… У меня сегодня тут свидание. Но не в этом зале.

– У этого фавна нет рожек, – серьезно отвечают наперебой шестилетки экскурсоводу.

«Фавн, играющий на сиринге» – пастушеской свирели – скульптор Орловский (Смирнов) Борис Иванович. Это я не на память, конечно. Подпись под скульптурой. Но я помню, Андрей Владимирович нам рассказывал, Орловский – из крепостных, родился в конце восемнадцатого века. Был отдан на обучение в Москву и Петербург. За исполнение мраморного бюста царя Александра Первого Орловского освободили от крепостной зависимости и приняли в Императорскую академию художеств. Дальше он учился в Италии. У нас в Петербурге Орловский создал памятники Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором, вылепил фигуру ангела для Александровской колонны и декоративное убранство Московских триумфальных ворот. Был академиком, профессором и преподавателем Академии художеств. Пушкин посвятил ему строчки: «Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе».

Вы думаете, я такой умный? Нет, половину этой информации я сейчас в телефоне прочитал. Но ведь не про всякого захочешь прочитать! А про Орловского мне захотелось. Вот ведь – крепостной, а добился своей мечты.

Ох ты! Кто-то проехал мне ногой по пятке кроссовки. По музею пошли гиды с группами. Меня они раздражают. Не экскурсанты, нет. Тому, кто наступил, я сам даже сейчас в утешение сказал «извините». Потому что надо очень сильно увлечься картиной, чтобы умудриться наступить пяткой человеку на пятку. А раздражают меня гиды. Всегда они почему-то говорят не то, что ты думаешь про картину или скульптуру. Как будто смотрят на них другими глазами.

Вот и сейчас, у картины «Медный змий» Федора Бру́ни. Тетенька-экскурсовод рассказывает группе про позеленевшего мертвого младенца, про Моисея на заднем плане, про то, что все фигуры выполнены в человеческий рост и что гигантская картина в девять метров длиной весит семьдесят килограммов и считается самой большой в русской исторической живописи. Мимо самой огромной картины Русского музея пройти невозможно, и я останавливаюсь.

Экскурсовод говорит, что сюжетом стала история, описанная в Ветхом Завете. После многих лет странствий по каменистой пустыне иудейский народ, которого вел из Египта пророк Моисей, стал терять веру. И Бог наслал на них дождь из ядовитых змей. Чтобы выжить, нужно было взглянуть на сделанного Моисеем Медного Змия. Всего только взглянуть. Но не просто так, а с верой. Поверить, что медная статуя их спасет.

Я смотрю на эту картину и думаю: а что бы я сделал, если бы очутился там? Я часто так думаю, когда вижу картину, фильм или читаю книжку. Андрей Владимирович говорит: цель искусства – не развлекать, а помогать жить.

Где бы на картине «Медный змий» был я?

Я встаю за спинами группы и разглядываю изображенных людей. Большинство попавших под дождь из змей не слушают Моисея и никакого внимания не обращают на Медного Змия. В жизни, наверное, так бы и было. Кто в панике слушает пророков? Хотя пьедестал, на который водружен Змий, высокий и всем виден издалека.

Каждый, кто не верит, делает это по-разному.

Ближе всех к зрителям лежит умирающий мужчина, нога которого обвита змеей, он что-то кричит в злобе. Это был бы не я. На переднем плане есть женщина, ищущая защиты у мужа. Это, пожалуй, – моя мама. Она бы тоже наверняка растерялась и надеялась на папу. Только мой папа нас бросил, когда я родился. И я его никогда не видел. Так что ни мой реальный папа, ни муж нарисованной женщины своим женам – не спасители.

Группа на переднем плане картины – сын от змеиного укуса умирает на руках у отца и матери. Родители не смотрят на Медного Змия. Наверно, потому, что без сына их жизнь потеряла смысл. Моя мама тоже бы не смотрела. Она слишком уж обо мне заботится. Гиперопека! Мамина любовь – большая тяжесть. «Надень шапку», «вымой руки», «не читай в кровати – глаза испортишь». Да что там – она пытается сама тащить пакет с продуктами, когда мы идем из магазина! Мама часто бывает нудной и все преувеличивает. Но я стараюсь сдерживать себя и вслух на нее не злиться.

На картине над камнем склонилась девочка. Экскурсовод говорит, что автор картины описывал этот персонаж как сироту, лишенную всего на земле. Ну, нет, это не я. У меня мама есть, Андрей Владимирович, друзья в школе и дворе, ребята из художки.

На заднем плане картины мать с младенцем прижала к колонне со Змием своего малыша. Это, я думаю, слепая любовь. Он ведь, малыш, не смотрит на Змия, значит, не спасется, и мама его не спасется тоже.

В правой части картины мужчина несет на руках свою обессилевшую жену, которая с надеждой смотрит в сторону Медного Змия. Это, пожалуй, был бы наш Андрей Владимирович. Только у него жены нет и детей тоже. А спас бы он всех. Абсолютно всех вокруг. Велел бы глядеть на Медного Змия. И все бы послушались, будьте уверены!

Андрей Владимирович, как вы уже, наверное, поняли – мой любимый преподаватель в художественной школе. Между собой мы зовем его коротко А. В.

…Так и не найдя подходящего для себя героя на картине «Медный змий», я отправляюсь дальше по залам.

В зале с портретами другой экскурсовод, черноволосый и щеками похожий на хомяка пухлый мужчина, говорит своей группе:

– Здесь вы видите появившуюся в этот период тенденцию изображения так называемых творческих людей. – Экскурсовод снисходительно улыбается, приглашая всех тоже улыбнуться над так называемыми творческими людьми. – На портретах – нарочито взлохмаченные волосы. Небрежная одежда. Направленный в пространство задумчивый взгляд.

Кое-кто из экскурсантов машинально тоже снисходительно улыбается. А я сержусь про себя: «И ничего смешного! Наш Андрей Владимирович именно такой! Он, когда задумывается, волосы рукой взлохмачивает. И костюм у него не новый, хотя всегда аккуратный. Между прочим, Андрей Владимирович выглядит намного моложе этого хомяка-экскурсовода, хотя А. В. глубокий старик – ему пятьдесят лет. Но у него почти нет морщин. Только на лбу, когда он задумывается. И он бегает по утрам и обливается холодной водой. А вот хомяк-экскурсовод – вряд ли!»

С какими картинами мне еще поздороваться? Обязательно нужно заглянуть к Саврасову. А. В. говорит, что «Грачи прилетели» – самая русская картина Русского музея, а может быть, и всей русской живописи.

Я смотрю на птиц, которые кажутся несоразмерно с березой большими. Несколько грачей очерчены так небрежно, что кажется, их нарисовал ребенок. Только все это неважно, вот в чем дело. Эта картина похожа на музыку, от которой что-то сдвигается внутри. Так что Андрей Владимирович прав.

Как получаются такие шедевры? Шедевр, по-моему – вещь, в которой все просто, и она единственная в мире. Вот, например, «Грачи прилетели»: старый забор, остроконечная церковь, птицы, береза и тающий снег. И именно такими они должны быть, а никакими другими. Убери хоть что-то из этого, передвинь, уменьши или увеличь или представь другой оттенок цвета – и всё, эффект уже не тот.

Вообще мне нравятся не все картины, которые все хвалят. Нравится то, в чем есть правда.

Какие знаменитые картины Русского музея мне нравятся, а какие нет?

«Последний день Помпеи». Когда Брюллов ее писал, падал в мастерской в обмороки. Позы людей художник срисовывал с погибших в Помпеях – ездил на раскопки и изучил сохраненные учеными окаменелые останки. Улицу изобразил тоже реальную, помпейскую.

Репин. «Бурлаки на Волге». Мне не очень нравится сюжет (из-за того, что по «Бурлакам» недавно заставили писать сочинение в школе). А нравится то, что с каждым из изображенных бурлаков Репин познакомился. Вел с ними долгие разговоры, расспрашивал про их жизнь. Поэтому они у него получились такими реальными.

Мой любимый художник – Куинджи. «Лунная ночь на Днепре». Правда ли бывает такой пронзительно зеленый свет на ночной воде? Я не знаю, я на Днепре не бывал. Куинджи немного схитрил. Для первого показа этой картины он позвал зрителей и в темном зале одну лампу направил на картину. Все, конечно, ахнули. Сейчас бы сказали, что Куинджи проявил себя как гениальный пиарщик. Но на самом деле почти сразу после этой выставки Куинджи двадцать лет никому не показывал новых картин. А это пиаром не назовешь. Куинджи рано стал сиротой и был в детстве и юности очень беден. А когда начал зарабатывать деньги, то большую часть отдавал безденежным художникам. Так что в нем есть правда. А когда в само́м художнике есть правда, она есть и в его картинах. Это не А. В. сказал. Я сам знаю. Неизвестно почему, но это всегда так.

Картины Айвазовского «Девятый вал» нет сегодня в Русском музее. Ее увезли на выставку в Москву. Айвазовскому, в отличие от Куинджи, помогали близкие люди стать художником. Мне трудно ему простить, что, когда юный и очень талантливый Куинджи, собрав последние деньги, приехал к Айвазовскому, тот дал ему только толочь краски и красить забор. Мне кажется, сам Куинджи бы так не поступил, если бы все случилось наоборот. Чехов писал, что Айвазовский в жизни не прочел ни одной книги и держал себя с людьми свысока. При этом Айвазовский действительно круто рисовал и подарил своему родному городу, Феодосии, в вечную собственность бесплатную воду, проведя водопровод из принадлежавшего ему источника. В картинах Айвазовского, по-моему, есть и правда, и неправда. Я думаю, во всех них чересчур много блеска. Но так как я не сидел на обломке мачты, когда идет девятый вал и светит последний луч солнца, то проверить реальность блеска у меня не получится.

Это все я помню. Андрей Владимирович всегда нам рассказывает не только о картинах, но и о художниках. Как-то А. В. сказал, что в картинах художников, что бы они ни изображали, – их жизнь.

Я посмотрел еще несколько картин, которые люблю. И теперь, волнуясь, иду в особенное место. Пришло время для моей тайны.

Моя тайна

В очень маленьком зале, проходном и даже полутемном, похожем на комнатку в деревенском доме, живут деревенские картины Венецианова.

Все помнят Шишкина и Репина, а Венецианова мало кто.

Я прохожу по маленькому жилищу картин Венецианова и старательно смотрю на деревенские избы и краснощеких крестьянок. Как будто ненароком оборачиваюсь: кто вокруг меня? Две девочки из начальной школы и какая-то женщина рассматривают зимний пейзаж на противоположной стороне. Я стою к ним вполоборота. Значит, они не заметят выражение моего лица.

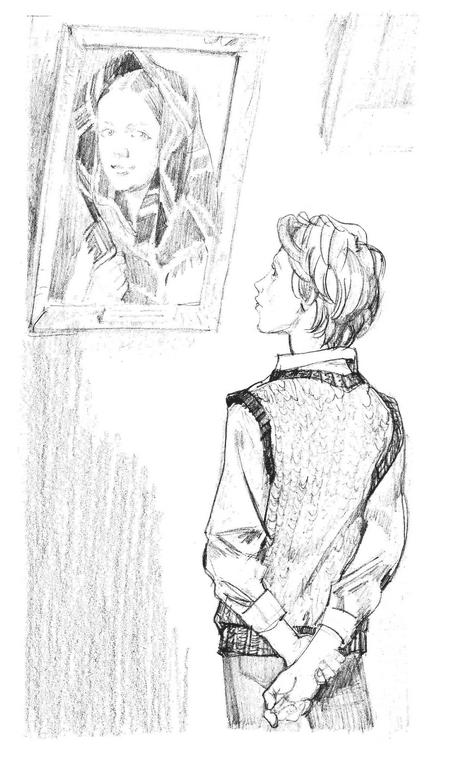

«Девушка в клетчатом платке».

Какая же она девушка? Это девочка, может, даже моего возраста. Никакие слова: «ясные серые глаза», «пухлые губы с полуулыбкой», «русская красавица» – то, что я сто раз читал про нее в Интернете, – не способны описать, что́ я вижу.

Мир вокруг меня становится неподвижным фоном ее живого лица.

Это к ней я прихожу каждую неделю в Русский музей. Это – мое свидание. Моя тайна. Здесь живет Девочка в Клетчатом Платке. Распечатки ее портрета из Интернета – как слова экскурсоводов о картинах – искажают реальность. Она глядит с этих копий то как будто свысока, то холодно, то меняются оттенки красок. А живая она – только здесь.

Я думаю о том, что красота – это тоже шедевр. Шедевр природы. Единственный в мире.

Если бы я жил двести лет назад и увидел этот портрет – обязательно бы нашел реальную Девочку в Клетчатом Платке! Но такая больше не родится. Бывает сходство лиц. Но если я и найду похожую, она будет – как копия из Интернета…

…Позади меня топают ноги. Мое свидание прервал экскурсовод-хомяк, который дошел со своей группой до этого зала. Сейчас опять скажет что-нибудь не то. Я отхожу и ревниво смотрю, как мужчины в группе задерживают взгляды на Девочке в Клетчатом Платке.

– Художник – Алексей Гаврилович Венецианов, – говорит экскурсовод. – В тысяча восемьсот девятнадцатом году Венецианов покинул Санкт-Петербург и поселился в своем небольшом имении в Тверской губернии. Он перестал писать портреты богатых людей на заказ и перешел к изображению крепостных крестьян.

– Только в мире и есть, что тенистый

Дремлющих кленов шатер.

Только в мире и есть, что лучистый

Детски задумчивый взор.

Только в мире и есть, что душистый

Милой головки убор.

Только в мире и есть —

Этот чистый

Влево бегущий пробор…

Бессмертный Фет и прелестный, извините за рифму, портрет!

Еще чего не хватало! Какой-то пожилой дядя из группы решил продекламировать стихи.

– Очень уместно! – улыбается экскурсовод. – «Девушка в клетчатом платке». Русые волосы девушки, разделенные на пробор, почти полностью укрыты большим темно-синим клетчатым платком.

Ну вот, пожалуйста, – дальше он говорит, что «этот платок, возможно, подарил девушке сам художник в благодарность за позирование, а может быть, это ее личная вещь».

Ясно же, что платок был очень тщательно выбран Венециановым – художник искал краски, подчеркивающие глаза Девочки. И надел он платок на нее специально! Разные художники часто изображали женщин в шляпках, шапочках, беретах, этих… как их… – капорах! Когда я впервые увидел Девочку в Клетчатом Платке, то понял почему. Головные уборы делают женщин красивее. Почему наши современные девочки забыли об этом? Я когда вижу зимой девочек без шапок, про себя улыбаюсь. Правда, смешно – идет девчонка, нос у нее красный от холода, ветер открывает красные уши, вид озябший, под носом подозрительно блестит, все лицо изображает страдание. Но она идет, терпит, думает, что красивая. И тут еще волосы ветер ей в лицо спутанные – бабах!

Пышный платок окружил лицо Девочки на портрете, украсил, как тиара знатную даму. Если мысленно закрыть платок, лицо Девочки остается красивым, но кажется проще.

– Изображение деревенской жизни считалось «низким» жанром, – сообщил экскурсовод. – Венецианов не стал академиком в Императорской академии художеств. В своем имении он обучал живописи крестьянских ребятишек. Художник умер в безвестности.

Комиссия

– Димка! По художке ходит Комиссия! Опаздываем!

Я шел к своему классу, когда меня с этим дружным двухголосым воплем догнали Катя и Алиса (она маленькая, мы зовем ее Лисичка).

Так получилось, что в нашем первом «А» классе из двенадцати человек – две девочки. Естественно, девчонки везде ходят парой. Мы, десять мальчишек, – единый безбашенный ураган. Только Андрей Владимирович с нами справляется на академической живописи. Остальные педагоги на других предметах, как они сами говорят, завидев нас, готовы спрятаться под стол.

Кстати, первый класс в художке – это люди 11–12 лет. В параллельной жизни, в школе, мы пяти- или шестиклассники. Только Лисичка учится в четвертом классе. Ее взяли в виде исключения, она – гений, рисует круче всех в художке. Я учусь в шестом. Из-за школы я и опоздал сегодня в художку: переписывал после уроков сочинение по литературе. То самое, по картине Репина «Бурлаки на Волге»…

– …Комиссия идет к нам в класс! – восклицает тонким голоском Лисичка и указывает тонким пальчиком вперед.

Мы с Катей и Лисичкой, стараясь не топотать, бежим за спинами троих: лысоватого дяденьки в строгом костюме, полной дамы с каштановой башней из волос на голове и тощего мужчины, на ходу поправляющего падающие с носа очки. Смешные, как персонажи из рассказов Чехова! С Комиссией идет Наталия Степановна, директор художки.

Догнав Комиссию, мы с девочками переходим на шаг и с серьезными лицами финишируем на пару метров раньше. Уф! Главное – не подвели Андрея Владимировича!!!

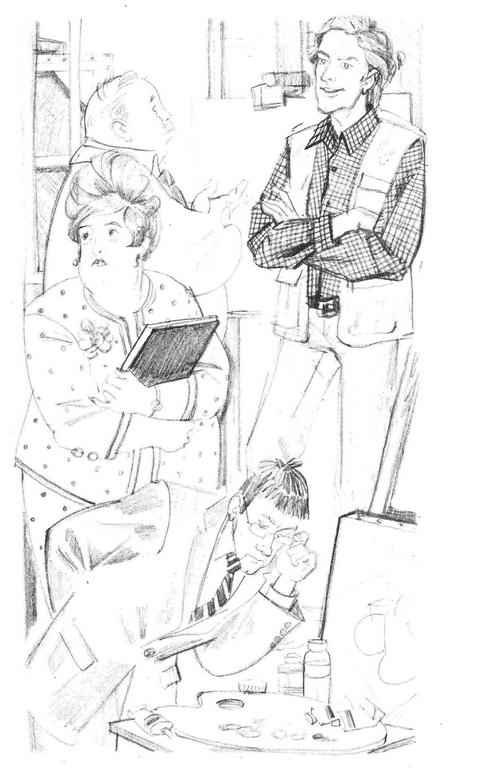

В классе А. В. спокойно стоит у окна. Все двенадцать человек сегодня на занятии – плохо! Мы всегда шумим.

Но сейчас все сидят за мольбертами в полной тишине.

У меня в голове вспыхивает, как нарисованная красной краской точка, тревожная мысль. Ой, сейчас достанется Андрею Владимировичу от Комиссии и Наталии Степановны!!! Дело в том, что у нас по расписанию должна быть акварель. Но мы с акварелью давно справились. И упросили А. В. учить нас масляной живописи. А в программе художки в первом классе нет живописи масляными красками. Считается, что она для нас еще сложная. А. В. учит нас тайно…

Катя повернулась ко мне от своего мольберта в первом ряду. Ей, похоже, пришла та же мысль. Мы спрашиваем друг друга глазами: что делать? Спрятать масляные краски, лежащие перед мольбертами? Нет, поздно! Комиссия вошла!

На столе перед классом – натура: каравай, солонка и пара яблок на полотняной скатерти.

– Отлично, отлично! – говорит Лысоватый. – Хлебом-солью нас встречают! Приятно!

И в секунду протянул руку к караваю, оторвал кусок и съел.

Тетенька с башней на голове ухватила одно яблоко. Лысоватый, свободной от каравая рукой, – второе. Очкарику яблок не осталось, и тогда он сослепу взял раскрашенную грушу из папье-маше на столе у Андрея Владимировича. Мы следили за очкариком с восторгом. Он грушу откусил. С задумчивым видом пожевал. И, так как плюнуть явно постеснялся, кажется, проглотил.

Мы, как разведчики в тылу врага, стараемся не смеяться. Сидим с неподвижными лицами.

– Как зовут преподавателя? – спрашивает Лысоватый Наталию Степановну.

– Я и сам могу ответить. Андрей Владимирович Соколов, – говорит А. В.

– Ну, рассказывайте. Чему вы тут детей учите?

– Коротко, пожалуйста! – попросила директор А. В.

Тут мы прям Андреем Владимировичем загордились. Смотрит он в лицо Лысоватому и отвечает:

– Ну, если коротко. Акварель. Упражнения на цветоведение, растяжки, контрасты, объем, отрисовка цветового круга. Рефлексы, полутона. Колорит, оттенки и сочетания цветов. Рисунок. Штриховки, объемы, эллипсы, точки схода. Теоретический курс. Древнерусское искусство: иконография, школы, средневековые архитектурные стили… Про холодные и теплые цвета вам, надеюсь, не нужно пояснять? – вдруг коварно спросил А. В. кивавшего Лысоватого, который явно давно уже не понимал, что тот говорит.

– Не-ет, не нужно! Всё предельно ясно! – поспешно ответил Лысоватый. – А как вы их нагреваете?

Дама с башней и Наталия Степановна переглянулись.

– Кого? – без выражения уточнил Андрей Владимирович.

– Да вот эти ваши… теплые цвета! – Лысоватый указал на набор красок у ближнего к нему Катиного мольберта. – Какой прибор используете для нагревания? – Это он повернулся уже к Наталии Степановне. – С противопожарной безопасностью в школе все в порядке?

– А мы их летом не нагреваем, – отвечает Андрей Владимирович. – Зимой же, знаете, нагреваем на батареях. – И показывает с серьезнейшим видом на батарею отопления в классе. – Батареи у нас еле теплые. Так что пожарная безопасность соблюдена. А вы, простите, откуда к нам приехали?

– Оттуда! – Наталия Степановна указала пальцем правой руки вверх и погрозила кулаком левой А. В. из-за спины.

– Разрешите походатайствовать у столь высокой комиссии о холодильнике.

– Каком холодильнике? – благодушно спросил Лысоватый, которому понравился андрейвладимирычев просительный тон.

– Да вот, холодные цвета требуется побольше заморозить. И масло опять же надо хранить.

– Масло?

– Что пишут обычно под картинами? «Холст, масло»! А масло – оно ведь без холодильника тает.

– Нет, холодильник я не могу. По смете не положено!

Тут уже не только Наталия Степановна и дама с башней перестали понимать, зачем А. В. издевается над Лысоватым, но и даже мы.

– А что нам говорит письмо (Андрей Владимирович указал пальцем вверх) Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 года номер 191-01-39 дробь 06 – ГИ?

Лысоватый молчит, видно, вспомнить не может. А А. В. хитрый – номер письма на бумажке на своем столе подглядел.

– Федеральные государственные образовательные стандарты для дополнительного образования законодательством не предусмотрены, так? – спрашивает А. В. Лысоватого.

– Не предусмотрены.

– Так что мы должны руководствоваться письмом от 19 ноября 2013 года номер 191-01-39 дробь шесть – ГИ. – Тут Андрей Владимирович взял бумажку со стола и прочитал: – «Особенности осуществления образовательной и методической деятельности при реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств определяются Школой самостоятельно с учетом Рекомендаций».

– Рекомендаций! – машинально повторил запутавшийся Лысоватый.

– Чьих рекомендаций? Вы ведь – представители (А. В. снова указал пальцем вверх). – Следовательно: ваших рекомендаций!

– Мы холодильник не можем. Не положено, – заупрямился Лысоватый.

– Ладно, – сдался Андрей Владимирович. – Масло ребята дома в холодильниках заморозят. Но вы же можете рекомендовать ввести масляную живопись во втором семестре первого класса? Холсты и краски у них уже есть! Покупать ничего не надо! – Андрей Владимирович показал на наши мольберты.

– Это мы можем! – Лысоватый обрадовался. – Рекомендуем! – И махнул щедрой рукой на наши масляные краски.

Комиссия заторопилась и вышла. Побежавшая вслед Наталия Степановна задержалась в дверях и, как змея из кустов, прошипела оттуда Андрею Владимировичу:

– Это – злостное нарушение! Вы знаете, что масляную живопись положено очень осторожно вводить в программу только во втором семестре третьего класса! А вы уже купили им холсты и краски!

– Вы же слышали! Там (А. В. указал пальцем вверх) РАЗРЕШИЛИ!

Вот когда мы, наконец, громыхнули смехом!..

…Я думаю, ни одному художнику в мире не приходилось рисовать надкусанный каравай! Так что наши двенадцать работ станут первыми в истории искусства.

А Комиссия еще полдня ходила по художке. В классах перед детьми и на полках стояла натура. Старое радио, патефон, круглый советский будильник с остановившимися стрелками. Треснувший глиняный кувшин. Ваза с отколотым краешком. Стертые пуанты балерины. Нерабочий микроскоп. Старинная выцветшая скатерть. Плюшевый потертый мишка. Словом, всякие разнообразные предметы, трудные для изображения, которые наши преподаватели раздобыли и принесли для ученических картин.

Несмотря на подхалимаж Наталии Степановны и чаепитие в ее кабинете, после которого Комиссия и директор вышли с красными лицами неровной походкой, Лысоватый записал в отчете (копия пришла потом в художку):

«Школа завалена старыми вещами, неработающей техникой и битой посудой…»

Вурдалаки на Волге

«В третий раз переписывать сочинение по „Бурлакам на Волге“ – это уж слишком!» – подумал я.

– В третий раз переписывать сочинение по «Бурлакам на Волге» – это уж слишком! – воскликнула Нина Сергеевна. – Подожди меня в коридоре, мы поговорим.

И вот я стою в коридоре перед открытой дверью кабинета русского языка и литературы и жду. Уроки у всей школы закончились. Только в кабинете наша учительница Нина Сергеевна слушает какого-то двоечника.

– На картине «Март» мы видим март, – говорит парень.

Что ж – не поспоришь! Мальчишка мелкий, похоже, класс третий-четвертый. Я вспомнил: Нина Сергеевна сегодня уходила в началку вести урок вместо заболевшей учительницы.

– Кто автор картины? – спрашивает Нина Сергеевна.

– Этот… Ленин?

– Левитан! Эх ты, Коля Будкин! Ваша Антонина Михайловна мне сказала, что вы всем классом составляли устный рассказ по картине «Март». Ты принимал участие в этом?

– Нет. Антонина Михайловна нам всё это… ну… сказала написать.

– Продиктовала?

– Ага.

– А запись у тебя есть?

Парень достал из сумки и протянул ей тетрадку.

Нина Сергеевна открыла тетрадку, и лицо у нее стало озадаченным.

– Так. Эти иероглифы я не разберу. Ты сам можешь прочесть?

Парень долго читал и разобрал одну фразу:

– Зима пришла!

– Может, зима прошла? – удивилась Нина Сергеевна.

Парень снова заглянул в тетрадку:

– Нет. У меня зима пришла.

И Коля Будкин начал рассказывать, иногда подглядывая в свою запись:

– Небо безбро… безбло… безбоблачное! Небо как будто радуется на солнышке, взбрыкивая своей голубизной. На картине художник изобразил половину дома. Половина у него желтая. Деревья синие, а тени от них зеленые. Нет, наоборот, – поправился Коля, сверившись с тетрадкой.

– Иллюстрация в учебнике отвратительная, – сказала, поглядев в конец книжки, Нина Сергеевна. – Что-то серо-буро-малиновое.

Коля Будкин принял это как поддержку и продолжил увереннее, постепенно увлекаясь собственным рассказом:

– Большой редкостью на картинах художника есть живые существа. На этом произведении он показал нам одинокую лошадь. Хозяин положил сено, но пока он его не ест. На дороге снег коричневый, наверное, на ней были люди. В сугробах тоже видны следы человека. Снег тает. Положенные на нем кучи уменьшаются. Все это сопровождается дутием ветра и звуком падающих капель. Таким образом, автор дает нам возможность услышать звучание природы и даже почувствовать ее запах! – закончил свою речь Коля Будкин.

Нина Сергеевна приложила к нижней части лица раскрытый учебник, так что мне и Коле Будкину были видны только ее глаза.

– Это потрясающе! – сказала наконец, отняв учебник от лица, учительница.

Коля Будкин широко улыбнулся:

– Мама говорит, что Антонина Михайловна ко мне придирается! А я умный и достоин быть отличником! Мне пятерка?

– Это потрясающе! Коля Будкин! Тебе дана редкая возможность!

Коля улыбнулся еще шире.

– Ты – житель Санкт-Петербурга! Ты можешь хоть каждый день посещать Эрмитаж, Русский музей – притом бесплатно, потому что ты еще школьник!

Улыбка двоечника начала потихоньку таять, как левитановский снег.

– Ты можешь на метро или автобусе доехать до картин, увидеть которые мечтают миллионы людей – копят на это деньги и стремятся сюда за тысячи километров! А ты, Коля Будкин, ты… Ты – мальчик, который напрасно живет в Санкт-Петербурге!

– Ничего не напрасно, – уверенно сказал Будкин. – Я в аквапарк хожу. Каждое воскресенье. И в парк, где машинки и карусели. А это чево это у вас? – Он показал на тему, написанную Ниной Сергеевной на доске для нашего шестого класса. – Гы-гы. Вий? Я по телику видел. – Выходя из кабинета, Будкин подмигнул мне: – Тоже сочинение? Вурдалаки на Волге? На столе у училки лежит.

Я зашел, по пути машинально перечитав тему на доске: «Сочетание реалистического и мистического в повести Н. В. Гоголя „Вий“». И подумал, что наша Нина Сергеевна, как Андрей Владимирович в художке, часто идет против правил. Вот «Вия» в школьной программе нет, а она с нами читает. Директорша тоже ее небось ругает, как нашего А. В. – Наталия Степановна.

Я выступаю в трамвае

– Ох, Дима! – воскликнула Нина Сергеевна. – А у меня на тебя совсем времени не осталось! Нужно внучку из садика забирать! Ты прости меня. Что же нам с тобой делать?

– Я знаю о «Бурлаках»! – сказал я. – Вы понимаете – проблема как раз в том, что я слишком много знаю о «Бурлаках»! И о Репине тоже! А сочинение… Мой учитель в художке, Андрей Владимирович, – он говорит, что писать сочинения о картинах нельзя! Недопустимо! Это просто не получится – передать в словах мысль художника. Поэтому – вы замечали? – экскурсоводы в музеях всегда говорят о картине не то, что ты о ней чувствуешь. И наоборот, кстати, тоже – никогда нельзя точно нарисовать то, что описано словами.

– Парадокс. Неожиданный. В чем-то я с вашим Андреем Владимировичем согласна. Но словесное описание картины развивает речь.

– Оно развивает неправду.

– Дима, ты упрямый человек. Как же ты собираешься доказать мне, что знаешь все о «Бурлаках» и Репине, если не хочешь писать сочинение?

– Давайте я вас до дома провожу? А по дороге всё-всё расскажу! И поднесу вашу сумку заодно! Вон у вас сколько тетрадок! Наши да еще из начальной школы!

– До моего дома двадцать минут на трамвае.

– А у меня сегодня художки нет. Я не тороплюсь!

– Надеюсь, ты понимаешь, что твоя доброта не спасет тебя от потенциальной третьей двойки за «Бурлаков»?

– Не беспокойтесь! Я понимаю.

Я взял ее сумку с тетрадками, и мы пошли к трамвайной остановке.

– Мне нравятся трамваи, – сказал я. – Они похожи на маленькие поезда. А поезд – это путешествие. А путешествие всегда веселое.

– Петербургские трамваи – часть истории нашего города. А история – вещь не всегда веселая, – откликнулась Нина Сергеевна. – До войны моя мама жила вот в том доме, – она показала на старый серенький трехэтажный дом через дорогу. – В сорок первом маме было четыре года. Мамочка шла со старшей сестрой вот по этой стороне улицы, когда началась бомбежка. Трамвайные пути переходил какой-то мужчина. Осколком бомбы ему оторвало голову. А он пару шагов еще шел. Без головы. Потом упал. И кровь хлестала на рельсы. Мамочка это очень хорошо запомнила. Это страшно. Но это поколение – детей блокады – удивительно мудро и оптимистично. Они ценят и любят жизнь. У нас на даче всегда жили какие-то животные: белка, подраненная собакой, ворона со сломанным крылом, бессчетное число брошенных котят. Мамочка не любит из всех живых существ только одних: бабочек-капустниц. Это были главные враги блокадников. Они сжирали капусту, которую ленинградские дети высаживали весной прямо на городских улицах, на клочках земли. Вот здесь, – она показала на деревья у трамвайной остановки, – был в блокаду мамин огородик. Мама со старшими сестрами сажала тут капусту, лук, петрушку и укроп. Этих двух ее сестер уже нет в живых. Умерли после войны. От скарлатины. Тогда дети умирали от скарлатины. Теперь забыли про эту болезнь. Есть прививки. Теперь о многом забыли… – Нина Сергеевна задумалась.

– Вы с нами всегда говорите как со взрослыми! – сказал я, потрясенный. – И на уроках тоже. Это так здо́рово, честное слово! Так только еще Андрей Владимирович с нами говорит. Тот учитель из художки. Все другие учителя… и наши родители тоже – они думают, что мы маленькие. Мамы вообще будто сговорились считать нас вечными шестилетками, которые пропадут, если выйдут самостоятельно за порог дома! А ведь это не так. Мы давно уже взрослые! И всё понимаем!!!

– Однако, мы сели в трамвай. У тебя есть двадцать минут убедить меня, что ты взрослый. Что же ты хотел рассказать мне о Репине?

После ее рассказа о блокаде трудно было взять и сразу перейти к Репину. Но я вдруг понял, что здесь есть что-то общее.

– Вот вы сказали про оптимизм. И про любовь к жизни. А Репин – он таким и был! Когда ему стало семьдесят лет, у него отнялась правая рука. И тогда он научился рисовать левой рукой. Придумал, как держать палитру: скрепил доску для красок ремнями и перебросил ее через шею. И написал собственный портрет – портрет немощного старика. Но это потом… А сначала… сначала ему было двадцать четыре года. И он написал свою первую серьезную картину. Это были – «Бурлаки на Волге»!

Нет! Можно я с начала начну? Сначала было его детство! Детство – это же очень важно! Важно, кто твои родители и откуда ты взял то, что в тебе стало!

– Да, это важно, – подтвердила Нина Сергеевна.

– Так вот. Отец Репина был солдат, который после окончания службы начал торговать лошадьми. Мама Репина была грамотной, много читала своим детям и организовала школу для крестьянских ребят. Как-то к ним в дом приехал двоюродный брат Репина и привез акварельные краски. С этого момента жизнь Репина изменилась навсегда. Можно я прочитаю в Интернете? Там очень важно, а я не помню наизусть!

– Прочитай, – сказала Нина Сергеевна.

Пока я открывал страницу в телефоне, заметил, что некоторые из сидящих вокруг людей слегка повернулись и слушают.

– Вот! «Как вспоминал впоследствии сам художник, его жизнь изменилась в тот момент, когда он увидел „оживление“ арбуза: черно-белая картинка, размещенная в детской азбуке, внезапно обрела яркость и сочность». Репин пишет: «Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так впился в красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый, как мышь, от усердия и одурел со своими красочками за эти дни». Вы понимаете?! Это были дни, когда в Репине родился художник!!!

– Я понимаю, – сказала Нина Сергеевна.

– Ну а потом… Он учился у одного мастера. Иконописца. И прослыл талантом. В шестнадцать лет он ушел из дома. В иконописную… – я подглядел в Интернете, – артель. Бригада такая. Они ездили по городам и писали иконы на заказ. И однажды работали около города… – я опять подглядел, – Острогожска. Это городок, в котором гордились своим знаменитым земляком – Иваном Крамским.

– Незнакомка, – сказала сидящая впереди нас с Ниной Сергеевной старушка.

– Что, извините? – спросил я.

– Крамской. «Незнакомка». У меня дома висит репродукция, – важно пояснила старушка. – Мой супруг считает, что эта прелестная дама похожа на меня.

– Я вас поздравляю. Но попросил бы… Вы понимаете?! Я ведь рассказываю!

– Что вы, мадам, в самом деле? – поддержал меня мужчина в рабочем, немного грязном комбинезоне, стоявший в сторонке от других пассажиров. – Мне вот ехать далеко. Хоть послушать что-то приличное, а не это наблюдать. – Он показал на маленький телеэкран с рекламой перед нашими глазами.

– Узнав, что Крамской уехал в Петербург учиться живописи и стал мастером, Репин решил сделать так же. Он взял все свои заработанные деньги и поехал. Его не сразу приняли. Но он со второго раза успешно сдал экзамены в Академию художеств. И потом он нашел Крамского, который ему помог.

– Сейчас-то, пожалуй, никто не помог бы, – с досадой сказал мужчина в комбинезоне. – Эх! Были люди!!!

– В двадцать четыре года Репин увидел бурлаков на Волге. Он ездил туда на этюды. На Волге наверняка очень красиво! И он сначала хотел написать рядом с бурлаками дачников, которых он действительно видел в тот день на берегу. Праздные люди и люди, тянущие лямку. Контраст! Но потом он отказался от дачников. Это как раз сделало картину выдающейся. Я это очень понимаю, но не могу сам выразить словами. Можно я опять – из Интернета? Цитату?

– Валяй! – разрешил мужчина в комбинезоне.

– «По словам немецкого историка искусства Норберта Вольфа, картина „Бурлаки на Волге“ произвела сенсацию в международном художественном сообществе, потому что ее автор „монументализировал жанровую сцену, низшую в академической классификации“. Группа персонажей, помещенная в „экзистенциальный и примордиальный“ ландшафт, напоминает процессию проклятых из „Божественной комедии“ Данте».

– При морде… Что у него? – заинтересовалась старушка, считавшая себя похожей на «Неизвестную» Крамского, которую она называла «Незнакомкой».

– Ну, это я так понимаю, – стал рассуждать я. – Они – бурлаки – похожи на монумент. На памятник. А ландшафт… фон вокруг них – правильно Репин не стал писать дачников! – как будто фантастический. Не из земного мира. И они – бурлаки – как будто олицетворяют всех людей вообще. Не только именно бурлаков, или там строителей, или шахтеров – тех, кто тяжело трудится, – а вообще всякого, любого человека. Бурлаки – это все мы!

– Слово «примордиальный» ты понял верно. «Экзистенциальный» тоже, – сказала Нина Сергеевна, которая до этого долго сидела молча.

– Как же он так… С рукой-то в старости оплошал? – посочувствовала старушка-«Незнакомка» Репину. – Старость не радость, прости господи! Вон какой… хороший, видать, человек был. Бурлаки – это все мы! Слыхали? – Старушка повернулась к пассажирам, ища понимания.

– А нам говорили в школе, что это картина про тяжкий труд наемных людей и ужас капитализма, – сказал старичок в черном плаще и коричневом берете.

– Скажу вам: и нам тоже! – откликнулась девушка с фиолетовыми волосами и пирсингом в нижней губе.

– Все картины, которые писал Репин, были о людях! – отозвался я старушке. – Он любил людей! И жизнь! И всякое творчество, не только живопись! Он читал книги всех писателей, портреты которых рисовал! Очень любил Толстого. Вечерами, закончив рисовать, Репин отправлялся на встречи с Толстым. Писатель и художник гуляли вместе и иногда, увлекшись разговором, уходили так далеко, что обратно приходилось нанимать конный экипаж. Мало кто знает – Толстой был однажды переписчиком во время всероссийской переписи населения и ходил по бедным кварталам. А Репин его сопровождал и делал зарисовки людей. Музыку Репин тоже любил. Когда он писал «Бурлаков», то слышал в своей памяти народную, с размахом, «Камаринскую» Глинки, а еще читал в это время «Илиаду» Гомера. Репин подружился с человеком по фамилии Канин, увидев которого сразу понял: вот он, бурлак на его будущей картине! И рассказывал своим друзьям об этом Канине – представляете! – не с меньшим восторгом, чем о Льве Толстом! Репина целиком захватывала будущая картина. Он ездил в далекую даль, чтобы найти и нарисовать старинные кувшины и одежду для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». А когда увидел бурлаков на Волге, то – он сам потом вспоминал – будущая картина была у него на уме и во время игр с товарищами в городки, и когда он разговаривал со знакомыми барышнями.

– Молодец! – сказала старушка-«Незнаком-ка», как будто с кем-то споря. – Нечего на этих барышень внимание обращать.

Я продолжил.

– Репин был очень требовательным к себе. Когда Третьяков уже вывесил его картину «Не ждали» в своей галерее, Репин прокрался в зал и потихоньку начал перерисовывать выражение лица одного из героев, чтобы точнее передать переход от удивления к счастью. Для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» черты запорожцев Репин отыскивал во всех знакомых. У писателя Мамина-Сибиряка, например, художнику приглянулись веко для одного из героев и глаза – для другого. Вся семья Репина в то время жила запорожцами: художник каждый вечер читал вслух стихи и рассказы о запорожцах, его дети знали наизусть всех героев, играли в них, лепили из глины Тараса Бульбу, Остапа и Андрия и могли на память рассказать текст из письма казаков султану.

– И на деток своих, значит, времени не жалел. На их воспитание. Не то что некоторые… – Старичок в коричневом берете посмотрел на девушку с фиолетовыми волосами и кольцом в губе.

– Он и на посторонних людей времени не жалел! – поддержал я. – В доме Репина постоянно жили какие-нибудь ученики! И ездили вместе с ним на этюды! Он пожертвовал свою картину в помощь голодающим. А в Русско-японскую войну Репин передал десять тысяч рублей, полученные за одну из картин, на нужды флота. Это были огромные деньги в те времена! Картина называлась «Торжественное заседание Государственного совета». Ее Репин рисовал уже левой рукой – правая к тому времени отказала. Потом он сразу уехал на дачу в Финляндию. И так случилось, что на этой даче – она называлась «Пенаты» – Репин остался на всю жизнь. В 1918 году эта территория стала финской. И художник оказался отрезанным от России. Он умер в 1930 году и был похоронен в парке усадьбы Пенаты. Но в одном из последних писем друзьям художник успел попрощаться со всеми. Я прочитаю в Интернете: «Прощайте, прощайте, милые друзья! Мне много было отпущено счастья на земле: мне так незаслуженно везло в жизни. Я, кажется, вовсе не сто́ю моей славы, но я о ней не хлопотал и теперь, распростертый в прахе, благодарю, благодарю, совершенно растроганный добрым миром, так щедро всегда меня прославлявшим!»