Узелок

Бог дал Погосанц Васаку двух тихих дочерей: Арусяк и Аничку. В сравнении с соседскими многошумными домами его жилище выглядело сирым и необитаемым: по забору никто не лазит, гонок на велосипедах не устраивает, с крыши, вереща, словно оглашенный, в стог сена не ныряет, карманы головастиками не набивает. Васак печалился, но не роптал. Значит, судьбе было угодно, чтобы они с Верой стали родителями девочек. Но иногда, наблюдая за тем, как чужие сыновья носятся по деревне, он не мог сдержать вздоха:

– Мужику наследник нужен, продолжатель рода!

Сосед однажды попытался его утешить, мол, не переживай, сыновей тебе зятья заменят.

– Какие зятья? – искренне удивился Васак.

– Дочерей замуж выдавать собираешься? Или всю жизнь под своим крылом продержишь? – хохотнул сосед.

Васак смутился. Чтоб скрыть замешательство – глупо отшутился, мол, конечно, выдам, не мариновать же буду. Сосед о том разговоре давно и думать забыл, а Васак каждый раз, вспоминая свою грубую шутку, обзывал себя болваном. Надо же было такое о собственных детях ляпнуть – не мариновать же буду! Одно слово – болван!

В дочерях он души не чаял. Старшая, Арусяк, пошла в мать – хрупкая, изящная, тонкокостная. Настоящая сказочная пери. Младшая, Аничка, выдалась копией отца – высокая и статная, щедрой деревенской лепки: широкие плечи, полные руки, гордая осанка. У обеих девочек, несмотря на внешнюю несхожесть, были одинаковые характеры и привычки. Они даже одежду предпочитали носить одинаковую, чем доводили до отчаяния мать – поди раздобудь в захолустном Муруте[3] два похожих пальто разного размера! Или туфли! Вера хорошо шила и вязала, потому проблем с платьями и кофтами не возникало. Вся беда была с верхней одеждой и обувью. Поскольку дочери упорно отказывались носить разное, приходилось за обновками ездить в город. Пока девочки, выпив по порции ледяного молочного коктейля, бродили по просторным залам шумного универмага, мать с отцом изнывали в длинных очередях. С большим трудом раздобыв нужное, возвращались в родную деревню, твердо обещав себе никогда больше не потакать капризам дочерей. Но ровно через год, посовещавшись, снова собиралась за покупками. Девочки были единственным смыслом их существования, и они делали все, чтобы порадовать их.

Несмотря на потворство родителей, Арусяк с Аничкой выросли скромными и трудолюбивыми барышнями. Вышли замуж практически в один год: в январе Арусяк увезли в далекий Берд, а в декабре зажениховалась Аничка. В отличие от сестры, она нашла ухажера в Муруте, чем безмерно порадовала отца с матерью – хотя бы одна из дочерей осталась под боком.

С зятьями у Васака состоялся недолгий, но проникновенный разговор. Улучив минуту, он отвел их в сторону и рассказал с леденящими душу подробностями, чтó именно с ними сделает, если они обидят его девочек. Природа не обделила зятьев чувством юмора, потому они обижаться не стали, а, рассмеявшись, обещали взять слова тестя на заметку. Мужьями они оказались хорошими и со временем, как и предрекал сосед, заменили Васаку сыновей.

Вера давно жаловалась на ноги – сначала на ноющую боль и покалывание, потом на потерю чувствительности. Васак не раз предлагал отвезти ее к врачу, но жена отмахивалась – само пройдет! Слегла она сразу после свадьбы Анички. Визиты по поликлиникам и больницам состояния ее не облегчили, и к шестидесяти годам она полностью обезножела. Впрочем, сдаваться она не собиралась: научилась ездить в коляске и через короткое время сама справлялась со стиркой и стряпней. Аничка заглядывала к родителям ежедневно, помогала с уборкой и огородом, доила корову. Арусяк навещала их раз в месяц, гостила по три-четыре дня. Жизнь, может, и не слишком простая, но текла своим чередом, постепенно перебирая месяцы и годы, и радовала Веру и Васака неспешной однообразностью. «Спасибо за возможность быть и радоваться», – часто повторяла она. «Спасибо», – вторил он. Они потихоньку старели, окруженные любовью дочерей и зятьев, а потом и внуков, которые наконец-то превратили их тихий дом в настоящее шумное сборище: неустанно лазили по забору, вереща, словно оглашенные, спрыгивали с крыши чердака в стог сена, набивали полные карманы головастиков, гонялись на велосипедах. У Анички было три мальчика, у Арусяк – мальчик и две девочки. Васак обожал всех внуков, но к сыну Арусяк – Цатуру – относился с особой нежностью. Было в старшем внуке такое, что наполняло его старое сердце безграничной любовью. «Ты у нас – совесть мира», – часто повторял он, гладя внука по вихрастой макушке. Цатур сконфуженно улыбался, но возражать деду не решался.

Спустя годы, когда боль не то чтобы притихла, но хотя бы давала возможность выдыхать, Арусяк часто спрашивала себя, как бы она поступила, если бы знала все наперед. Не стала бы уезжать из Мурута, чтобы разделить с близкими неизбежное, или умоляла бы их перебраться в Берд? Но убедить отца переехать она бы не смогла, он всегда говорил – мое место там, где похоронены мои предки. «Лучше бы я осталась, – плакала Арусяк, – место человека там, где его корни».

Война закрутилась стремительно – еще вчера можно было позвонить в Мурут, а сегодня оборвалась связь, и получить весточку от родных стало нельзя. Арусяк места себе не находила, плакала днями и ночами, отказывалась подниматься с постели. Дети, как могли, управлялись с хозяйством. Муж каждый день ездил к границе – встречать беженцев. Люди шли долгим потоком – изнуренные, потерянные. Некоторые, так и не свыкнувшись с произошедшим, сходили с ума по дороге, другие – добравшись до безопасных мест. Муж искал среди них родных жены, потому что знал – идти им, кроме как в Берд, некуда.

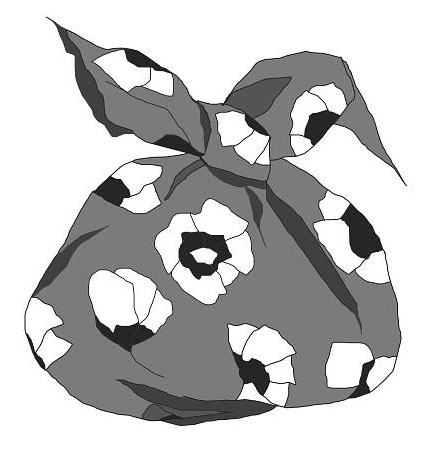

Однажды его внимание привлекла старуха. Перейдя границу, она не пошла за всеми, а опустилась на камень возле обочины. Кое-как усевшись, скинула туфли, потянула подол юбки, чтобы прикрыть свои отекшие и кровоточащие ступни, положила на землю грязный узелок. У него перехватило дыхание – он узнал косынку, которую Арусяк подарила сестре, – красные маки на голубом, она собственноручно их вышивала, переплетая края лепестков серебристой нитью. Он подошел к старухе, чтобы расспросить, откуда у нее косынка. Она подняла на него глаза – и он чуть не задохнулся от ужаса – это была Аничка, он ее не узнал.

Она рассказала ему ровным голосом, что была у отца с матерью, когда случилась беда. Мать сидела на веранде, отец рубил дрова, она убиралась на чердаке. Сначала до нее долетели крики, потом она увидела в чердачное окно, как отца зарубили топором, и как обезноженная мать поднялась с коляски и, зовя мужа, заковыляла по ступенькам вниз, как они настигли ее, ударили обухом по голове и поволокли за волосы к забору, ты ведь помнишь, какие у мамы были косы, они даже к старости не потеряли своей красоты, они волокли ее за эти красивые седые косы к забору, а на земле оставался влажный темный след, и он все не иссякал и не иссякал.

Аничка виновато улыбнулась, добавила: а дальше я ничего не помню, совсем ничего. Умолкла. Попыталась надеть туфли, но они не налезали на распухшие ступни. Она отложила их, прижала к груди узелок, с трудом поднялась.

– Забери меня отсюда. Пожалуйста.

Он отобрал у нее узелок, развязал, заглянул внутрь. Изменился в лице.

– Не пущу, не уходи! – молила его следующим утром Арусяк. Сын стоял в углу, прижав к себе рыдающих младших сестер, и изо всех сил старался не расплакаться. Отец поймал его взгляд, попросил одними губами: забери ее. Цатур бережно подхватил под мышками мать, потянул к себе. Думал, будет сопротивляться, но она расцепила руки и обмякла на его груди.

– Береги девочек, – коротко бросил отец и вышел, не дожидаясь ответа. Цатур таким его и запомнил – в проеме двери, чуть пригнувшимся – хоть знал, что не достает макушкой до притолоки, но все равно наклонялся, выходя за порог. Каждый раз словно уменьшался, покидая дом.