Жилище

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады, и деревни,

И палаты, и дворцы!

Археологи, работая бок о бок с геологами на месте древнейшего поселения на территории современной Москвы – Дьякова городища (Коломенское), подвергли свои находки – кости животных, остатки деревянных построек, украшения, да и саму почву радиоуглеродному анализу. Оказалось, что первое поселение людей здесь появилось в VI–VII веках до нашей эры. Скорее всего, тогда здесь обитали финно-угорские и балтийские племена.

В далекий железный век жилища первых «москвичей», которые ушли из этих мест по непонятным причинам задолго до появления на Боровицком холме и в его окрестностях первых славянских поселений, представляли собой несколько столбов, соединенных между собой переплетенными ветками. Эти «шалаши» окружали пастбища и березовые, липовые, сосновые, дубовые леса. Засевали «дьяковцы» две с половиной тысячи лет назад свои поля пшеницей, ячменем и просом. Ловили в Москве-реке (хотя тогда у нее наверняка было другое название) щуку, сома, судака, стерлядь. Изготовляли глиняную, деревянную и берестяную посуду.

Конечно, не следует думать, что на территории нынешней Москвы в эпоху каменного и бронзового веков местным жителям было тесно. Одновременно здесь проживало, по подсчетам археологов, не более ста человек, что подтверждают исследования остатков могильников в Давыдкове, Спас-Тушине и на Фестивальной улице.

Около трех тысячелетий назад, в эпоху железного века, в пойме Москвы-реки стали селиться земледельцы. Ныне насчитывается около десяти городищ этого времени, в каждом из которых проживало до ста человек. Современный человек может удивиться: зачем при такой малочисленности населения взваливать на себя тяжелый труд – обрабатывать почву? Вокруг же столь привольно и всего довольно! Хочешь – охоться на бобра, глухаря, рябчика, лося. Хочешь – лови стерлядь и щуку. Хочешь – собирай лесную ягоду, орехи, грибы. Но людям, наверное, надоедает вечно бродить по свету в поисках добычи, оставаясь бесприютным. Вот они и устраивают себе более прочные и более теплые жилища, в которых собираются дожить до конца своих дней, а вокруг распахивают землю, чтобы всегда про запас была пища и для своей семьи, и для домашнего скота.

Можно быть уверенными, что дома первых жителей города Москвы в XII–XV веках мало чем отличались от бревенчатых изб новгородцев, киевлян или суздальцев. Печи у большинства горожан топились по-черному (без трубы, дым выходил в отверстие в крыше), маленькие окна, соломенные крыши. Изба русского крестьянина почти без изменений дошла до XVIII и даже XIX века. А вот дома знатных москвичей с течением времени постоянно усовершенствовались.

В начале XVII века жилище московского боярина представляло собой громадный двор, окруженный высокой бревенчатой или кирпичной стеной. Над главными воротами, разукрашенными резьбой и башенками с расписными дверцами, в киоте помещалась икона.

Четырехугольный деревянный дом боярина был сложен из дубовых брусьев с умением, без единого гвоздя для скрепы. Все щели были проложены мхом для тепла. В первом этаже, подклети, жили холопы, второй занимала хозяйская семья. Обширные теплые сени соединяли дом с соседним – покоями боярский сыновей. Над горницей и сенями шел третий этаж – высокий терем для боярыни с боярышнями. Крытые переходы соединяли хоромы с домовой церковью. По всему двору были разбросаны амбары, клети, конюшни и мыльня. Много места занимал тенистый сад, где между рядами яблонь и груш росли в грядах овощи, в парниках дыни, а возле изгороди черемуха, калина и горькая рябина.

Шелковые ткани, по большей части красных цветов, расшитые золотом, покрывали лавки, скамьи, дубовые с резьбою столы. Солнечные лучи, проникая сквозь разноцветные стекла, играли на серебряных паникадилах в столовой палате, на зеленой муравленой печи, обитых красной кожей стенах и расписном потолке. Дорогие пушистые ковры лежали на полу. На маленьких пестрых столиках были разложены для украшения различные вещицы: серебряные яблоки, позолоченный мужичок, костяной городок с башнями, часы с затейливыми фигурками. Но ни зеркал, ни картин не допускал благочестивый боярин в своих покоях, так как духовенство не одобряло этих заморских украшений.

В 1660—1670-х годах своей необычностью выделялся дом князя Василия Васильевича Голицына, стоявший за высокой оградой недалеко от Тверской улицы, резко выделяясь среди других строений своей величиной и изяществом. Крыша боярских хором была покрыта медными листами. Внутри тоже многое было устроено на иноземный лад. В столовой палате – дорогие ковры, живопись. На потолке изображено нечто, похожее на небо с солнцем, планетами и звездами, а вокруг в позолоченных ободках, искусно вырезанных из дерева, целый ряд изображений пророков. Сверху спускается оригинальная люстра с шестью подсвечниками, которую как бы поддерживает золоченая голова лося. Стены отделаны под мрамор, окна частью расписаны, на стенах зеркала в золоченых резных и черепаховых рамах. Кое-где в простенках висели индийские и персидские ковры с золотыми и серебряными узорами на красном шелковом фоне. Посреди комнаты стояли столы со скамьями вокруг, обитые красным гамбургским сукном, и огромный, весь резной шкаф для серебряной посуды.

В кабинете хозяина, отделенного от столовой несколькими переходами, стены частью были завешаны кожами немецкой работы. Кругом портреты царей в дорогих рамах, ниже шпалеры – изображения из охотничьей жизни, как видно, вывезенные из заграницы. В углу стояли клавикорды, далее на особой подставке орган. В простенках между окон были развешаны географические карты. Множество небольших тумбочек, столиков, шифоньерка. На них – поставцы, шкатулки, янтарный ящичек. Около двери висел термометр в тонкой резной раме.

Дом богатого москвича, но не столь знатного, как В. В. Голицын, в конце XVII–XVIII веке представлял собой бревенчатый пятистенок, одна половина которого – светлица с «каморкой» (семейное помещение с особой спальней) и вторая половина – светлица для гостей. В гостиной – оштукатуренный потолок, выстланный каменной лещадью пол, украшенная зелеными изразцами печь. На стенах зеркала, по стенам стулья и лавки, посередине один или два дубовых стола, покрытых ковровыми скатертями. При доме обязательно был сад и огород, конюшни и кладовые. Во дворе в просторном месте, где не держали никакого хлама, соломы и рогож, ставили печь, на которой готовили кушанья и грели воду для хозяйственных нужд.

«В империи вашей, – сказал один иностранный посол, желая польстить Екатерине II, – сильный не унижает слабого, и Москва это доказывает. Там убогий домик стоит спокойно близ великолепных палат». Это лицемерное заявление можно отнести не только к XVIII, но и к XIX веку, и даже первой половине XX века, когда рядом с роскошными особняками, в которых в просторных залах скучали несколько сот праздных богачей, ютились холодные и сырые полуподвальные домишки и бараки, где обитало рабочее население первопрестольной столицы.

Поэт Петр Вяземский с непонятным умилением писал:

Здесь чудо – барские палаты

С гербом, где вписан знатный род.

Вблизи на курьих ножках хаты

И с огурцами огород.

Поэзия с торговлей рядом,

Манчестер ворвался в Царьград,

Паровики дымятся смрадом,

Рай неги и рабочий ад.

Но это соседство было неприятно знатному люду, и, в конце концов, в нашем XXI веке «господа» добились своего – рядом с их жилищами, окруженными заборами и охранниками, не увидишь поселений бедноты.

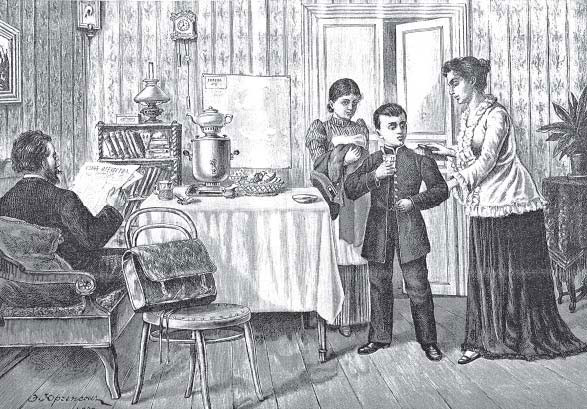

Говорить что-то общее о московском жилище XIX века невозможно – настолько разнились между собой дома вельмож, купцов, ремесленников, крестьян, во множестве проживавших на окраинах города, и фабричных рабочих. Вот лишь несколько характеристик московского дома.

Купеческий дом в Рогожской слободе 1850-х годов: «Дом у нас был обставлен хорошо. Всюду ценная мебель красного дерева, работы известного мастера Пика, ковры, зеркала, а в комнате матери на полу лежали пушистые, выделанные медвежьи шкуры» (П. Богатырев «На долгом пути»).

А вот свидетельство Н. Скавронского о доме богатого старовера Рогожской слободы того же времени: «Меня встретили две собаки – одна цепная, другая вольная, – встретили и проводили громким лаем. Двор зарос травою, в стороне лежала налитая доверху помойная яма, посредине было вырыто что-то вроде погреба с низенькою над ним деревянною постройкою, окрашенною в дикую краску, в стороне стояли ветхие сараи, оштукатуренные, с деревянными затворами, выкрашенные также дикой краской. Мельком взглянув на все это, я вошел на крыльцо, на ступенях которого стояла лужами вода, взошел в комнаты и уже вполне почувствовал, что я среди нового, мне мало ведомого мира. Первое, что бросилось в глаза, – это лежанка из больших, старинных, с синими каемками изразцов, потом пустые желтые стены, затянутые по углам паутиною, потом старинные образа и рукописные молитвы, потом узкие окна со ставнями, с соломенными плетенками между рам, чтобы не проникал сквозь них взор проходящих. Замкнутость и обстановка старого упорного быта были во всех своих атрибутах пред глазами; они сказывались во всем: в мелких комнатах, похожих на клетушки, в разных потаенных шкапиках для разного снадобья, в широких, чисто строганных и вымытых по старинному обычаю с белой глиной полах…»

В этой купеческой и мещанской части Москвы каждый отгораживался от соседа глухими длинными заборами, за которыми раздавался лай злых собак. Ворота почти всегда были на запоре, занавески завешаны. «Дом или домишко похож на крепостицу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду», – писал о Замоскворечье В. Г. Белинский.

«Как хороши были старые московские особняки внутри большого тенистого сада, – ностальгически восклицал, вспоминая дворянские усадьбы, Николай Львов, – с их флигелями и сараями в глубине двора. Сколько прелести в старой мебели из красного дерева, обшитой бархатным штофом, и в глубоких креслах, покрытых зеленой кожей, и в этих старых портретах в золоченых рамах, которые казались детям такими страшными, точно ночью дедушка может выйти из рамы и в своем синем халате прийти наверх, в детскую комнату! Как хорошо было в няниной комнате! Как пела у нее желтая канарейка в клетке, и ее веселый треск разливался по всему коридору! О, эти особняки и старые усадьбы, создававшие русскую женщину с такой теплотой материнского чувства, с такой кротостью и покорностью, что казалось, ей предназначено пройти свой жизненный путь, не касаясь земли ногою! Эти старые усадьбы с белыми колоннами и тенистыми липовыми аллеями – Ивановки, Михайловки, Петровки – и московские особняки в переулках возле Арбата, с Собачьей площадкой и с Поварской, отложившие на русской жизни свой глубокий отпечаток идеализма, давшие поколения людей с возвышенными мыслями, бескорыстных в своих побуждениях и искренних в своих чувствах!..»

Подобных воспоминаний о милых московских дворянских пенатах тысячи. Но все они об одном и том же – о тихой и беспечной жизни в «дворянском гнезде», о диванах огромного размера, свечах в бронзовых подсвечниках, о балах и карточной игре на вымытых дворней полах.

Но денег у большинства дворян, умеющих только тратить, но не зарабатывать деньги, становится все меньше, и дома их меняют свой облик, жизнь во многих из них затихает. «Ныне в присмиревшей Москве, – пишет Пушкин в 1835 году, – огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину тридцать рублей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона – и то слава Богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается или отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает».

Жилище, созданное исключительно для отдохновения от вечной скуки, хоть и красиво внешне, несет на себе антигуманистический отпечаток. Поэтому птичники с павлинами, зимние сады с пальмами, фонтаны с мраморными нимфами и театр с крепостными артистами в усадьбах Юсупова и еще нескольких человек, ему подобных по богатству, не достоинство, а, скорее, укоризна городу, и можно лишь приветствовать разорение этих «дворянских гнезд». Существовали даже дома, большинство комнат которых вовсе были без окон, так как они предназначались исключительно для ночной жизни и дневного сна. Например, дом Гурьевых на Тверской улицы, неподалеку от Страстной площади, в котором жил богач и гастроном Гурьев, изобретатель гурьевской каши и гурьевских блинов. Тоже и другой дом поблизости, принадлежавший известному обжоре и развратнику Рахманову. Каждая его комната имела свой стиль. Столовая была вся дубовая, с массивной резной дубовой мебелью. Зала и другие приемные комнаты были отделаны в стиле рококо. За ними следовали комнаты в помпейском стиле, где на стенах были воспроизведены копии помпейских фресок. Мебель и лампы в этих комнатах тоже в древнеримском стиле. Из них вела дверь в замкнутый со всех сторон глухими стенами палисадник, оканчивавшийся павильоном тоже в помпейском стиле, где и происходили оргии хозяина дома.

Одновременно с этими особняками в Москве существовали ночлежные дома и коечно-каморочные квартиры. В вонючих холодных комнатах с низкими потолками, где нельзя выпрямиться высокому человеку и где за стенами, покрытыми вечной сыростью, ютилась чуть ли не половина жителей города, роскошью считалось, если у человека имелась собственная койка. Вечная мечта простолюдина – деревянный дом с мезонином где-нибудь возле Сухаревой башни, корова в сарае, куры и индюк. Но, увы, это неприхотливое жилище было не по карману большинству.

По переписи 1882 года в Москве насчитывалась 15 тысяч застроенных владений на 753 тысячи человек. Таким образом, на каждое жилое здание приходилось в среднем 50 человек. Во всех зданиях насчитывалось 70 330 жилых квартир, в которых помещалось 625 400 человек. Еще 102 тысячи человек помещались в 3870 «общежитиях» – гостиницах, ночлежных домах, богадельнях и т. п. Кроме того, 21 тысяча человек проживала в помещениях присутственных мест и разных общественных учреждений. В среднем в каждой московской квартире проживало 9 человек (в Петербурге – 7, в Париже – 3). Такая значительная плотность заселения объясняется значительным рабочим населением города, состоявшим, главным образом, из пришлых земледельцев, живших здесь без семьи, артелями в бараках. Следует также добавить, что 10 % всех квартир составляли подвальные помещения.

«Квартирный кризис мертвой петлей охватил довольно широкие слои столичного населения, – констатировала в 1909 году Московская дума. – Но есть обыватели, имеющие полное право считать себя еще в более худшем положении. Это именно обитатели коечно-каморочных квартир и дореформенных ночлежек Хитрова рынка, несмотря на все меры, предпринимавшиеся доселе городским управлением, продолжающих оставаться теми же подобиями клоак, вредных и в нравственном, и в санитарном отношениях».

Москва в жилищном хозяйстве навсегда осталась городом неимоверных контрастов.