Часть первая Белый тигр

Глава I

Экваториальная буря гнула вершины громадных деревьев девственного леса. Удары грома, то раскатистые, то глухие, то отрывистые, то протяжные, но всегда одинаково страшные, казалось, сливались в один нескончаемый гул.

На севере и на юге, на западе и на востоке – со всех сторон небо закрывала громадная туча, окаймленная зловещей полосой медного цвета. Из тучи, как из громадного опрокинутого кратера, вылетали целые снопы ослепительных молний всех цветов радуги. Дождь лил потоками – экваториальный дождь, о котором у нас в Европе не имеют ни малейшего понятия.

С деревьев слетали срываемые ветром листья; временами валились, словно подкошенные, лесные гиганты, то сломанные на половине ствола, то вырванные с корнем из земли. Испуганные животные притихли. Птицы не подавали голоса. Над всем безраздельно господствовал вой урагана.

Эта страшная буря разразилась в обширной долине реки Марони, одной из главнейших рек во Французской Гвиане.

Непривычный к такому буйству стихий человек был бы, конечно, очень удивлен, увидев до сотни людей разных возрастов и национальностей, спокойно и безмолвно стоящих в четыре ряда под обширным навесом.

Ветер грозил в любую минуту сорвать с навеса лиственную крышу; врытые в землю столбы качались, ежеминутно грозя упасть, а эти люди стояли себе, как ни в чем не бывало, со шляпами в руках.

Угрюмое равнодушие читалось на разнохарактерных лицах этих арабов, индейцев, негров и европейцев.

Все они были босиком, в серых полотняных панталонах и блузах, на спинах которых легко прочитывались крупные буквы «С» и «Р», отделенные одна от другой якорем.

По рядам ходил среднего роста человек с непомерно широкими плечами, с грубым зверским лицом, украшенным густыми темными усами, закрученными на концах. Голубовато-серые глаза, казалось, все видевшие, но ни на что не смотревшие, неприятно поражали своим хитрым и лукавым выражением.

Человек этот был в короткой серой суконной блузе с серебряным галуном и отложным воротником. У пояса болталась короткая сабля, за пояс был заткнут пистолет. В руках человек держал огромную тяжелую дубинку, которой все время ловко размахивал.

Он следил за перекличкой и каждого выкликнутого окидывал с ног до головы пронзительным взглядом из-под козырька кепи, сшитого из такого же сукна, как и блуза.

Перекличку делал другой человек, одетый в такую же форму, как и первый, но в физическом отношении составлявший со своим товарищем разительный контраст. Он был высок, худощав, строен и имел симпатичное лицо. Дубинки у него не было; он держал в руках только записную книгу, по которой и вычитывал имена.

Имена эти он называл громко, временами останавливаясь, когда усиливавшийся шум бури мешал ему говорить.

– Абдалла! – выкрикивал он.

– Здесь.

– Минграссами!

– Здесь! – отвечал хриплым голосом индус, дрожавший всем телом, несмотря на экваториальную духоту.

– Вот еще субъект, одержимый пляской святого Витта, – проворчал человек с закрученными усами. – Это, видите ли, он притворяется, что у него лихорадка. Погоди, дружок, уж я тебя вылечу!

– Здесь! – слабым голосом отозвался бледный, со впалыми щеками европеец, едва державшийся на ногах.

– А ты не можешь отвечать громче, скотина?..

И дубинка опустилась на спину несчастного, который присел на корточки и громко застонал.

– Что? Вот и голос отыскался… Свинья!

– Ромулус!..

– Здесь! – как из бочки, выпалил богатырского роста и сложения негр, осклабившись и показав белые крупные зубы, которым мог бы позавидовать любой крокодил.

– Робен!

Ответа не было.

– Робен! – повторил делавший перекличку.

– Да отвечай же, гад! – крикнул человек с дубинкой.

Опять никто не откликнулся. По всем четырем шеренгам пробежал ропот.

– Цыц, кобели! – заорал на них человек с дубинкой, выхватывая из-за пояса пистолет и нажимая на курок. – Первого, который двинется, уложу на месте.

Гром в это время на минуту стих, и среди кратковременной тишины вдали послышались крики:

– К оружию!.. К оружию!..

Затем прогремел выстрел.

– Тысяча громов!.. Я уверен, что этот негодяй Робен сбежал… Славно мы влетели, нечего сказать.

Ссыльнокаторжного Робена как отметили неявившегося, и перекличка пошла своим чередом.

Мы уже сказали, что действие происходило во Французской Гвиане, на левом берегу реки Марони, отделяющей французскую колонию от голландских владений.

Люди, собранные под навесом, были каторжники, состоявшие под надзором острожного надзирателя Бенуа, человека злобного и жестокого.

Исправительная колония, где развертывались события этого пролога к драме, которую мы собираемся изложить, называлась Сен-Лоранским острогом. Время действия – 185… год. Сен-Лоранская колония служила как бы дополнением к Кайенне. Каторжников в ней тогда было еще немного – не более пятисот человек. Место там очень болотистое, климат крайне нездоровый, а работа заключается в расчистке почвы и, следовательно, очень трудна, воистину каторжная.

Надзиратель Бенуа повел свою бригаду в казарму острога. Он имел вид лисицы, попавшей в западню. Своей дубинкой он уже не размахивал. Напомаженные кончики его усов опустились, уши отвисли, и козырек кепи как будто еще ниже нахлобучился на лоб.

Убежавший арестант был очень важным преступником, человеком умным, образованным и энергичным. Его бегство было тяжелым ударом для Бенуа: Робен был поручен лично его усиленному надзору.

Каторжники, радуясь неприятности, постигшей их острожного начальника, не скрывали своей радости, и глаза их весело блестели. Впрочем, они больше ничем не могли выразить своего протеста против жестокого, не в меру усердного Бенуа.

Они разбрелись по своим койкам и скоро заснули крепким сном – если не невинности, то, во всяком случае, тяжелого утомительного труда.

Бенуа, несмотря на проливной дождь и громовые раскаты, в крайнем смущении пошел с рапортом к главному начальнику острога.

Последний уже по слышанному выстрелу знал о случившемся побеге и спокойно сделал распоряжение насчет мер, которые следовало принять для поимки беглого.

Не то, чтобы он серьезно надеялся поймать убежавшего, но уж таков был порядок: определенные меры всегда в подобных случаях принимались. Гораздо больше начальник острога рассчитывал на то, что голод рано или поздно заставит бежавшего вернуться в острог. Побеги из Сен-Лоранской колонии были часты, но все они в большинстве случаев кончались ничем. Истомленные голодом беглецы обыкновенно сами возвращались в острог, если только не погибали раньше из-за диких зверей или ядовитых гадов и насекомых.

Но когда начальник острога узнал имя бежавшего арестанта, он смутился. Ему была известна энергия Робена, и он понимал, что этот каторжник вряд ли испугается голода и хищных зверей.

– Он не вернется, – пробормотал он. – Это человек – погибший.

– Господин смотритель, – заговорил Бенуа, надеясь усердием загладить свою вину, грозившую ему суровым наказанием, – господин смотритель, я доставлю его вам живым или мертвым. Я за это берусь.

– «Мертвым» – это уж слишком… понимаете? – сухо возразил смотритель острога, человек суровый и строгий, но справедливый и вовсе не злой. – Вообще, я недоволен вашим зверским обращением с каторжниками. Я строго запрещаю вам давать волю рукам… Вы понимаете, что я хочу сказать?.. Было бы вам известно, что я предостерегаю вас в последний раз. Постарайтесь поймать беглеца, если не желаете попасть под суд, и приготовьтесь отбыть по возвращении из экспедиции восьмидневный арест – это в любом случае. Ступайте.

Надзиратель поклонился и ушел, осыпая страшными проклятиями бежавшего каторжника.

– Негодяй! Подлец!.. Уж я тебя поймаю, погоди! Как это я сказал, не подумав: живым или мертвым!.. Как же! Очень ты мне нужен мертвым! Нет, я верну тебя живым, и опять ты будешь ходить у меня под палкой… Итак, немедленно в дорогу.

Надзиратель возвратился в дом, где жил он сам и его товарищи по службе, наскоро уложил в ранец кое-какую провизию, взял компас, охотничье ружье и приготовился в путь.

Было семь часов вечера. Со времени, как стало известно о побеге Робена, прошло три четверти часа.

Бенуа был старшим надзирателем в отделении. Он выбрал себе трех помощников и велел им тоже собираться в дорогу. Те повиновались, не говоря ни слова.

– Послушай, Бенуа, – сказал один из остающихся надзирателей, тот самый, который вместе с ним делал перекличку, – неужели ты отправишься прямо сейчас? Дождись, по крайней мере, когда кончится гроза. Робен наверняка не смог уйти далеко.

– Не твое дело, – грубо отрезал Бенуа. – Я ведь старший и твоего совета не спрашиваю. Чем скорее я выйду, тем вернее его поймаю. Он наверняка попытается переправиться через Марони, чтобы найти убежище у аруагов или галибисов, и, разумеется, пойдет берегом. Тут-то я его и сцапаю. Я насквозь вижу его план. План этот, по обыкновению, очень глуп, тем более, что три дня назад около засеки видели краснокожих. Не правда ли, Фарго, мы его живо отыщем?

При слове «Фарго» из-под грубого, неуклюжего стола вылез мохнатый сердитый пудель на коротких ногах и с умными глазами.

Фарго так же ненавидел каторжников, как и его хозяин. Вообще, нужно отметить, что собаки, принадлежащие каторжникам, ненавидят надзирателей и их собак, а надзирательские собаки платят им той же монетой. Очевидно, так воспитывают и тех, и других. Надзирательские собаки чуют каторжника на таком далеком расстоянии, что даже удивление берет, до какой степени развито у них чутье.

Бенуа, долго живший в Гвиане и изучивший страну вдоль и поперек, был отличным следопытом. Своего Фарго он выдрессировал великолепно, приобретя в нем незаменимого помощника.

Собравшись в путь, он отвел Фарго в казарму и дал ему несколько раз понюхать койку убежавшего Робена, прищелкивая при этом языком, как делают охотники, и приговаривая:

– Ищи, Фарго! Ищи! Пиль!

Пудель обнюхал постель, повилял хвостом, тявкнул два раза, как бы желая сказать: «Я понял», и выбежал вон.

– Чертовская погода! – проворчал один из трех надзирателей, который, едва успев сделать несколько шагов, уже промок до нитки. – Самая подходящая для бегства из острога. Черт меня побери, если нам удастся его изловить.

– Да, – согласился другой, – и не хватает только, чтобы мы наступили на ядовитую змею или провалились в трясину.

– Тут даже и собака его не поможет, – сказал третий. – Какого черта она найдет, если дождик давным-давно смыл все следы?

– Ну, вы! – прикрикнул на своих помощников Бенуа. – Чего вы там раскудахтались? Ступайте себе вперед. Гроза скоро кончится, небо прояснится, взойдет луна, и будет видно, как днем. Вперед!

Четыре человека гуськом пошли по глухой тропинке в кустах вдоль берега реки вверх по течению. Собака бежала впереди.

Охота на человека началась.

Когда каторжники двумя рядами шли на перекличку, часовой у ворот острога заметил при свете блеснувшей молнии, как какой-то человек выбежал из своего ряда и пустился со всех ног бежать.

Солдат успел разглядеть клеймо на спине блузы. Сомнения не было ни малейшего. Инструкцию свою часовой знал твердо. Он быстро взвел курок ружья и выстрелил, не сделав даже обычного оклика «Кто идет?».

Конечно, второпях он блестяще промахнулся. Бежавший слышал, как прожужжала пуля, припустил еще шибче и скрылся в кустах. Прибежавшие на выстрелы солдаты уже никого не нашли.

Не обращая внимания на ветер, дождь и молнию, беглец углубился в самую чащу леса с уверенностью человека, которому знакома каждая кочка, каждая ямка, каждый бугорок. При свете молнии он огляделся и повернул налево, причем острог остался у него позади, а река – направо.

Он шел по незаметному следу, заранее проложенному сквозь сплошную чащу зелени. Через полчаса быстрой ходьбы он вышел на широкую поляну, на которой валялись срубленные деревья. Их свалила, это было очевидно, рука человека, и пила уже отчасти затронула их стволы.

Здесь было место, где работали каторжники. В нескольких шагах от расчищенного пространства возвышался на метр от земли ствол огромного срубленного дерева. Гвианские колонизаторы-пионеры всегда срубают деревья на такой высоте.

У ствола беглец остановился и ощупал его руками, так как молнии стали реже и глаза плохо видели в темноте.

– Здесь! – сказал беглец тихо, дотронувшись до деревяшки, заостренной в виде кола и оставленной как бы невзначай.

Он взял кол и принялся быстро буравить им землю около пня. Земля тут была рыхлая, очевидно, недавно раскопанная. Вскоре кол наткнулся на какой-то предмет, издавший металлический звук.

Беглец вытащил жестяной ящик, в каких обыкновенно матросы хранят сухари.

Ящик был обвязан в несколько раз длинной и гибкой лианой, от которой отходили два свободных конца, словно ремни у ранца. Беглец привязал к себе ящик на спину, как ранец, вытащил из ямы тесак с деревянной, обвитой медной проволокой ручкой, взял в левую руку кол и несколько минут постоял, прислонившись спиной к пню.

Затем он гордо выпрямился во весь свой огромный рост и сказал:

– Наконец я свободен, свободен, как те дикие звери, с которыми мне предстоит теперь жить. Мне, как и им, принадлежат теперь бесконечные леса и страшные пустыни. Лучше змея, лучше тигр, лучше зной и голод, лучше смерть во всех ее видах, чем жизнь в остроге, на каторге. Лучше умереть свободным, чем влачить жизнь в колодках и цепях. Пусть же теперь они придут и попробуют отнять у меня жалкие остатки моей свободы! Пусть попробуют!.. Я сумею за себя постоять.

Надзиратель Бенуа был прав, говоря, что гроза скоро кончится. Экваториальные бури ужасны по своей силе, но непродолжительны. Через полчаса тучи рассеялись и унеслись дальше. Луна медленно выплыла из-за деревьев, окаймлявших реку, и круг ее заблестел ярко, отражаясь в еще не успокоившихся волнах и играя на листьях в сверкавших дождевых каплях. Местами голубоватый кроткий луч пронизывал густые лиственные своды, забираясь в самую чащу листьев и цветов.

Беглец невольно залюбовался этим пробуждением природы, но скоро опомнился. Нужно было спешить. Нужно было уйти как можно дальше, дабы преграда между ним и преследователями стала непреодолимой.

Он резко оторвался от приятного зрелища, снова сориентировался и пустился в путь.

Во время своей ссылки на берега Марони Робен пригляделся к тому, как совершаются побеги из острога. Обыкновенно, как он имел много случаев заметить, эти побеги оканчивались или поимкой беглецов надзирателями, или выдачей их острогу голландским правительством, или, наконец, их голодной смертью где-нибудь в пустыне или лесу. Некоторые сами возвращались в острог, доведенные до изнеможения голодом и разными лишениями.

Возвращавшиеся беглецы знали, что их ждет военный суд, который обречет их быть закованными в двойную цепь на срок от двух до пяти лет, но все-таки шли назад, гонимые призраком смерти: столь велика у человека тяга к жизни, хотя бы даже на каторге.

Но наш беглец был человеком особого рода. Он не был преступником в обычном смысле, он пострадал за идею и в свое время храбро рисковал жизнью, чтобы эта идея восторжествовала. Его не пугала смерть. Он уже не вернется в острог сам, нет, не вернется, что бы ни случилось. Встречи с голландцами он постарается избежать. Это вовсе не трудно: стоит только держаться правого берега реки. Голод? Он будет его мужественно переносить. Он силен, вынослив, энергичен и может долго выдержать. Если же и умрет – что ж такого? Пускай. Не он первый, не он последний. И его скелет будет так же белеть в траве, дочиста обглоданный муравьями, как и скелеты многих других до него…

Впрочем, он не собирается умирать. О нет!.. Он муж и отец, у него семья… Он гражданин, дух которого не сломили ни каторжная работа, ни горе, ни нужда, ни унижения острога.

Он хотел жить для семьи, для друзей, а когда человек подобной закалки говорит: «Я хочу», считайте, что он уже и может.

Все это так, все это хорошо, но ведь его могут поймать. За ним уже наверняка и гонятся.

Пускай. Его дело – сбить погоню со следа, одурачить ее, направить по ложному пути.

«Они теперь идут по моему следу, – размышлял он про себя, – и убеждены, что я направился в голландские владения. Хорошо. Пусть думают так, а я постараюсь поддержать их в этом убеждении. Сделаем, прежде всего, плот».

С этими мыслями беглец быстро повернулся и пошел к реке, волны которой шумно катились направо от него.

– Хорошо, – сказал он. – Это Синие скалы. В одном километре отсюда вверх по течению я найду нужный мне материал.

Тихо, крадучись, точно краснокожий индеец на войне или на охоте, беглец направился прямиком к берегу, до которого было три четверти часа ходьбы.

План был смелый, и для выполнения его требовалось много ловкости и мужества.

Робен знал, что за ним гонятся и что погоня в любом случае ведется по течению Марони, выше ли, ниже ли Сен-Лорана – но все равно по реке. Представлялось одно из двух: или преследователи уже прошли то место, где беглец собирался строить себе плот, или еще не дошли до него. В первом случае беглецу нечего было беспокоиться, а во втором он мог спрятаться в густой водяной траве. Что касается до соседства с пресноводными крокодилами, электрическими угрями и колючими скатами, то об этом он даже и не думал. Это для него были сущие пустяки.

Сперва он долго решал, которое из двух предположений справедливо. Но так как, подойдя к берегу, не увидел и не услышал ничего подозрительного, то немедленно приступил к исполнению своего плана.

С одного взгляда он выбрал две гладкие и белые, как серебро, ветви дерева-пушки и обрубил их в два быстрых приема.

Затем он решительно вошел в воду и очутился по пояс в густой чаще водорослей, росших в изобилии на дне реки. То были арумы, или, по местному названию, «муку-муку», почти невесомые, легко срезающиеся и вместе с тем очень прочные.

Выбрав десятка три прекрасных прямых стволов длиною более двух метров, он бесшумно срезал их, старательно избегая соприкосновения с вытекающей из них едкой жидкостью, натянул их крест-накрест на две приготовленные жерди из дерева-пушки – получилось нечто вроде калитки, какие бывают у крестьянских изгородей.

У беглеца был теперь плот шириной метра по два с каждой стороны, отлично держащийся на воде, и пусть он был не способен выдержать человека, но зато превосходно подходил для той цели, которую, строя его, преследовал беглец.

Построив плот, Робен снял с себя блузу, набил ее листьями, придав ей вид сидящего человека, к рукам манекена приладил палку наподобие весла и оттолкнул плот подальше от берега.

Робен временами останавливался и прислушивался.

Течение подхватило плот и медленно понесло, слегка его вращая, по направлению к голландскому берегу.

– Превосходно! – сказал беглец. – Я уверен, что самое большее через четверть часа мои молодцы, оставив настоящую добычу, погонятся за тенью.

Полагая, что лучший способ скрыться от преследователей – идти по дороге, которой ходят все, и не прятаться без крайней надобности по закоулкам, беглец беззаботно пошел по узкой проторенной тропинке, которой наверняка должны были идти и его преследователи.

Робен временами останавливался и прислушивался

Забираться в лесную чащу он не хотел. Лес в обычное время мог дать ему верное убежище, но при существующих обстоятельствах нечего было и думать о том, чтобы проложить себе дорогу через лес.

Со всей возможной осторожностью подвигаясь вперед и прилагая невероятные усилия, дабы избежать малейшего шороха, который мог бы нарушить ночную тишину, Робен временами останавливался и прислушивался: нет ли где какого-нибудь постороннего звука, не относящегося к неумолчному ропоту, производимому океаном зелени девственного леса.

Но нет. Ничего не было слышно, кроме постукивания последних капель дождя о мокрые листья, таинственного ползания гадов в траве, тихого хода насекомых в древесных стволах и чуть слышного шороха крыльев мокрой птицы.

Робен все шел и шел под темными сводами, на которые луна лишь слабо отбрасывала голубоватый свет. Вокруг него летали светлячки, прорезая блестящими полосами темноту.

Вскоре он достиг места, где в Марони впадает река Балете. Он нетерпеливо желал поскорее достичь притока Марони, чтобы между ними и его преследователями пролегла хоть какая-нибудь преграда.

Робен был отличным пловцом, и переплыть реку для него не составляло ни малейшего труда.

Но прежде чем броситься в воду, он остановился, прислушался и зорким взглядом окинул берег.

И отлично сделал.

Глава II

Оттуда сквозь прозрачную тропическую ночь до него отчетливо донесся шепот. Робен остановился как вкопанный.

– Уверяю же тебя, вот плот.

– Ничего не вижу.

– Вот там, напротив… в ста метрах от берега, видишь черное пятно? На плоту человек. Я ясно вижу, его!

– Ты прав.

– Плот, на плоту человек. Да. Он плывет вверх.

– Теперь прилив. Его подхватит водоворот и прибьет к голландскому берегу.

– Ну, это дудки. Не для того мы так себя ломали, чтобы это допустить.

– Может, крикнуть ему, чтобы плыл к берегу?

– Глупо. Будь это обыкновенный варнак[1], тогда бы другое дело. Тот бы испугался, что получит пулю, и сейчас же подкатил бы. Но этот – политический.

– И к тому же Робен.

– Да, это человек крепкого закала.

– И все-таки мы должны его изловить.

– Жаль, что Бенуа с нами нет.

– Бенуа переправился через бухту и теперь далеко впереди.

– Тогда надо стрелять по плоту.

– Жалко. Ведь я не желаю зла Робену, он хороший человек.

– И мне жаль, а ничего не поделаешь. Придется пробить ему череп, тело его съедят кайманы.

– Стало быть – пли!

Три быстрых молнии прорезали темноту. Глухо прозвучавшие в лесу три выстрела вспугнули попугаев.

– Какие мы дураки! Тратим заряды, когда нет ничего проще, чем зацепить плот.

– Каким же это образом?

– Очень просто. Лодка, в которой Бенуа переплыл через бухту, причалена на том берегу. Я схвачусь за лиану и доплыву туда, возьму лодку, приведу сюда, приму на нее вас, и мы погонимся за плотом.

– И поймаем его!

Так и было сделано. Три человека выплыли в лодке из бухты и быстро помчались по Марони.

Робен спокойно слушал. Обстоятельства складывались решительно в его пользу. Как только пирога скрылась вдали, он схватился за лиану и поплыл по воде. Растительный канат, за который он держался, описал четверть окружности, центром которой было место, куда лиана прикрепилась на том берегу. Все это произошло тихо, легко, без единого всплеска.

Через десять минут беглец был уже на другом берегу. Лиану он тотчас же перерезал, не повторив ошибки, сделанной тюремщиками. И растение погрузилось в воду.

– За мной гонится сам Бенуа, – размышлял он. – Бенуа уже впереди. Хорошо. До сих пор я шел позади охотников. Этот маневр удался. Продолжу в том же духе.

На ходу он достал из жестяного ящика сухарь, сгрыз его и затем глотнул водки; подкрепившись таким образом, он пошел дальше.

Часы проходили за часами. Луна закончила свой круг. Скоро выбросит свои пламенные лучи тропическое солнце. Весь лес пробуждался.

Жалобно ворковали токро, однообразно гнусавили агами, сипло хохотал пересмешник. Вдруг послышался лай гончей собаки, взявшей след.

«Это либо индеец-охотник, либо кто-нибудь из надзирателей, – подумал Робен. – Прескверная встреча. Индеец пожелает заработать денежную награду. А надзиратель… Ну, что ж. Ведь я это предвидел. Сделаю, что будет нужно».

В лесу быстро светлело. Деревья становились выше, но реже; появлялись породы, свойственные сырым местам. Чувствовалась близость высохших болот.

В момент, когда Робен вышел на полянку, показалось солнце. Беглец едва успел спрятаться за огромным кедром. Лай слышался все ближе и ближе. Беглец покрепче зажал в руке свой нож и стал ждать.

Мимо него промчалось, как молния, прелестное, грациозное животное коричневого цвета.

То была кариаку, гвианская косуля.

И вслед – что-то крупное, огромное обрушилось на косулю с толстого сука дерева боко, но промахнулось. Косуля скрылась.

То был громадный ягуар, который услыхал гончую, догадался, что она гонит дичь, и решил воспользоваться добычей.

Беглец не пошевелился. Зверь отступил, совершив опять громадный прыжок, и через голову Робена вспрыгнул на дерево, весь ощетинившись, сверкая глазами и глухо рыча.

Беглец готовился отразить нападение. Вдруг сзади послышался шорох раздвигаемых ветвей. Он обернулся и увидел направленное на себя дуло ружья.

– Сдавайся! – крикнули ему.

Он узнал главного надзирателя Бенуа и презрительно улыбнулся. Злобная угроза тюремщика в присутствии зверя, щелкавшего зубами, показалась ему каким-то шутовством. Ягуар рвал когтями твердую кору дерева.

Он перевел глаза на ягуара и стал глядеть на него упорным взглядом укротителя. Ягуар, сощурив глаза и сузив зрачки в виде буквы «I», поддался магнетическому влиянию. Тюремщик с ружьем в руке, стоявший в позе Вильгельма Телля, был просто смешон.

– Ты что же, каналья, молчишь?

Раздалось мяуканье тигра, обыкновенно быстро переходящее в рев.

– Да тут целых два! – проговорил с удивлением, но без страха тюремщик. – Хорошо. Сперва, значит, в того, который торопится больше.

Бенуа не был трусом. Он прицелился в ягуара и выстрелил. Заряд раздробил зверю плечо. Шкура моментально пропиталась кровью.

Рана была, может быть, и смертельна, но не уложила ягуара сразу. Он прыгнул на стрелка, повалив и запустив в него когти и зубы.

Бенуа считал себя погибшим и даже не кричал, ожидая смерти.

Но сердце Робена было чуждо ненависти. Быстрее пули подскочил он к ягуару и изо всех сил дернул его за хвост. Ягуар рассвирепел еще больше и приготовился к нападению на нового противника. Тот бросил свой нож, схватил тесак и моментально отрубил ягуару голову. Метра на два ввысь ударил фонтан крови, красной и пенящейся.

Тюремщик поднялся с земли с разодранной до самой кости ляжкой. Между ним и беглым каторжником судорожно вздрагивал убитый ягуар.

Каторжник спокойно вытирал о траву окровавленный тесак, как будто ничего особенного не случилось.

Последовала долгая пауза. Ее прерывал только отчаянный лай Фарго, державшегося, однако, на почтительном расстоянии.

– Ну, что же ты? Кончай, – сказал наконец надзиратель. – Доделывай чужую работу…

Робен стоял неподвижно, скрестив на груди руки, и словно не слышал.

– К чему столько церемоний? Тот уже сделал половину дела. Пятнистый тигр оказался союзником белого[2]. Он меня хорошо… отделал… я… кажется… того…

Кровь лилась из открытой раны. Тюремщик начинал терять сознание. Ему грозила смерть от потери крови.

Робен забыл все полученные оскорбления, все побои, забыл всю злобу Бенуа. Перед ним был просто раненый, умирающий человек.

Перевязать рану было нечем. Но Робен придумал.

Место, где произошла драма, находилось неподалеку от высохшей саванны. Робен добежал до нее, раздвинул траву и разрыл под ней слой растительного перегноя. Под этим слоем оказалась сероватая мягкая глина. Он сделал из нее ком величиной с голову и вернулся с ним к раненому. Оторвав у него от рубашки рукав, он нащипал из него довольно грубой корпии, намочил в водке и приложил к ране, стянув предварительно ее края. После этого он плотно облепил глиной всю раненую ногу, обложил свежими листьями и крепко обмотал лианой.

Кровь сейчас же унялась. Лицо раненого порозовело. Он зашевелился, глубоко вздохнул и попросил глухим голосом:

– Пить!

Робен сорвал длинный лист ваи, свернул его рожком и зачерпнул воды в той ямке, откуда он достал глину. Эта ямка успела быстро наполниться просочившейся водой.

Приподняв раненому голову, он стал его поить. Тот напился с жадностью и открыл глаза.

Невозможно описать его изумление, когда он увидел перед собой каторжника. В нем тотчас же проснулся зверь. Он попробовал вскочить на ноги, чтобы сперва защититься, а потом и напасть.

Но страшная боль свалила его опять на землю. Вид убитого ягуара вернул его к действительности. Как! Робен, которого он преследовал своей беспричинной ненавистью, этот самый Робен самоотверженно перевязал ему рану и утолил его жажду!

Всякий другой склонился бы перед таким благородством. Протянул бы руку. Поблагодарил бы. Сослался бы на суровый долг.

Бенуа же стал браниться:

– Чудак ты, больше ничего. На твоем месте я не стал бы так делать. Тррах – и все. Прощай. Нет, Бенуа за все бы расквитался.

– Человеческая жизнь для меня священна, – холодно отвечал каторжник. – На земле есть нечто гораздо приятнее мести.

– Да? И что же именно?

– Прощение.

– Не знаю. Скажу тебе одно: в награду я тебя постараюсь изловить при первом же случае.

– Как хотите. Это ваше дело. Но только предупреждаю, что и я буду защищаться. Об одном бы я вас попросил: вспоминайте почаще, что и каторжники – люди и что между ними бывают невиновные. Не обращайтесь с ними чересчур жестоко, не мучайте их, не злоупотребляйте силой. Острог существует для того, чтобы делать людей безвредными, а не для того, чтобы их истязать. Прощайте. Я забываю зло, которое вы мне причинили.

– До свиданья. Только ты напрасно, Робен, оставил меня в живых.

Беглец даже не обернулся. Он скрылся в густом лесу.

Шел он долго. Хотелось уйти подальше от своих палачей. Невероятно, но он все еще держался той линии, которую себе начертил. Сумел и сориентироваться, и не умер до сих пор с голода.

Со времени его побега прошло три дня. Он преодолел большое расстояние. Прикинуть на глаз – километров пятьдесят. По девственному лесу это много. Здесь беглецу были уже не так страшны цивилизованные люди. Все-таки ему со всех сторон грозила опасность. И прежде всего – голод. В девственном лесу питаться нечем. Громадные деревья не дают ни плодов, ни ягод. Охотиться, ловить рыбу безоружный не может.

Пишущий эти строки бывал в лесах Нового Света. Он и голодал, он и жажды натерпелся. В одном месте он наткнулся знаете на что – на одиннадцать скелетов! Подумайте только: одиннадцать скелетов!.. На берегу бухты с чистой прозрачной водой!..

Одни лежали на солнце, выпрямившись, руки крестом. Другие в изогнутом положении; у иных голова вдавилась в землю – должно быть, они грызли землю зубами перед смертью. Два или три скелета – арабы, должно быть, – были в сидячем положении, с поднятыми ногами.

За полгода до того из Сен-Лоранского острога сбежали одиннадцать каторжников.

Сбежали – и как в воду канули.

Они все умерли с голода. Потом явились муравьи и обглодали их трупы, оставив одни кости.

Потом явились муравьи и обглодали их трупы, оставив одни кости

Капитан Фредерик Буйе, один из лучших офицеров нашего французского флота, рассказывает в своей превосходной книге «Французская Гвиана» об еще более ужасном случае.

Беглые каторжники, изнемогая от голода, перебили своих товарищей и ели их…

Капитан Буйе описывает и сами сцены людоедства, но мы их отказываемся воспроизводить.

Так вот что ожидало Робена. Жажда свободы была в нем настолько сильна, что он решился бежать из острога, имея в кармане только дюжину сухарей, сэкономленных из скудной острожной порции, несколько зерен кофе и какао и небольшое количество початков кукурузы. Вот все, что он мог захватить с собой!

С этим запасом он задумал пройти через огромное пространство, лежавшее между ним и свободой.

Беглеца донимал голод. Он съел два-три кофейных зерна, запил водой и сел на поваленное дерево, чтобы собраться с силами.

Долго сидел он так, смотря перед собой на воду ручейка и ничего не видя. У него кружилась голова. Он встал и хотел пойти, но не смог: распухшие, истерзанные колючками ноги отказывались служить.

Тогда он снял башмаки – казна выдает арестантам обувь, хотя они чаще ходят босиком, – и увидел, что вся кожа на его обуви, и даже подошвы, проколоты колючками насквозь.

– Последние события, по-видимому, сильно на меня повлияли, – сказал он с горечью. – Этого я не предвидел. Неужели я ослабею, утрачу энергию? Неужели перестану быть самим собой? Неужели упаду духом из-за материальных лишений? Нет. Не буду унывать. Человек может прожить двое суток без пищи. За это время мое положение изменится. Я этого хочу – и это будет.

С такими больными ногами немыслимо было идти дальше. Он уселся поудобнее на корень дерева и по щиколотку свесил ноги в воду.

Глава III

Робен был высоким стройным мужчиной лет тридцати пяти, худощавым, но мускулистым и сильным. Лицо его, с правильными чертами и орлиным носом, обрамляла темная длинная борода, черные, проницательные глаза смотрели грустно и даже несколько строго. Губы его давно отвыкли от улыбки.

И, однако, в этом человеке была такая жизненная сила, что на его высоком лбу мыслителя не было ни одной морщинки. Бледное, бескровное лицо и ввалившиеся щеки свидетельствовали, что жизнь на каторге была несладкой даже для него.

Робен был уроженцем Бургундии и во время декабрьского переворота, совершенного Наполеоном III, управлял большой мануфактурой в Париже. Он был во главе первых, кто воспротивился злодеянию, и с ружьем в руках пошел на баррикаду улицы Тампль, где его тяжело ранили. Поднятый и вылеченный своими друзьями, он долго скрывался и наконец затеял побег за границу, но был схвачен в самую решающую минуту, предан суду и сослан на каторгу в Гвиану.

Ему даже не дали проститься с женой, у которой за два месяца до этого родился четвертый ребенок. Семья Робена осталась без всяких средств…

Три года провел он в остроге, испытывая страшные страдания, – и физические, и моральные, – три года в обществе закоренелых злодеев, потерявших облик и подобие человеческое. Без всяких усилий он приобрел над ними большое влияние; его суровый вид и громадная физическая сила невольно импонировали им. К тому же он не был обыкновенным преступником, и даже осторожное начальство делало для него разные послабления; так, например, ему никогда не говорили в остроге «ты».

По натуре, как все сильные люди, Робен был очень добр и, чем только мог, помогал товарищам, которые его и любили, и уважали, и побаивались. Они чувствовали, что он не их поля ягода, что он выше их во всем.

Он держался одиноко, был угрюм и никогда не жаловался.

Никто не удивился его побегу, и все от души пожелали ему успеха. Кроме того, каторжники радовались, что ненавистный им надзиратель Бенуа попал в беду.

Ножная ванна несколько освежила беглеца. Он вынул колючки, терзавшие его кожу, протер себе ноги остатками спирта, выпил глоток воды и стал придумывать, где бы ему раздобыть себе обед.

Вдруг он увидел дерево quassia simaruba[3] и вскрикнул от радости.

А между тем на этом дереве не было никаких плодов, которые могли бы послужить в пищу человеку. Чему же так обрадовался беглец?

Он вспомнил разговор двух каторжников между собой. Один говорил другому, собиравшемуся бежать: «Если ты встретишь в лесу симарубу, теряющую листву, рой землю у корня дерева. Там непременно окажутся земляные черепахи. Они очень любят лакомиться плодами симарубы, когда те только развиваются».

Робен подбежал к дереву и начал торопливо рыться в ворохе листьев, валявшихся у корня.

Скоро тесак наткнулся на что-то твердое. То был панцирь крупной мясистой черепахи. Робен положил находку возле себя на спину, чтобы она не могла уйти, и продолжал копаться в листьях. Через минуту он извлек еще двух черепах и сделал с ними то же самое, что и с первой.

Скоро тесак наткнулся на что-то твердое

Теперь оставалось только приготовить обед. Это было нетрудно: поблизости много сухого дерева. Робен сложил небольшой костер, зажег его и поместил черепаху на огонь, прямо в панцире, как обыкновенно поступают туземцы.

Покуда черепаха жарилась, Робен не сидел без дела. В нескольких шагах от него росла большая капустная пальма. Собственно говоря, то, что похоже на капусту, находится у этой пальмы не на дереве, а в дереве, в середине пучка вершинных листьев. Робен срезал вершину пальмы, очистил листья и обнажил цилиндрический стержень, гладкий, как слоновая кость. Отрезав от него кусок, беглец принялся жадно есть. Это вещество не было питательным, но все-таки им можно было обмануть голод.

Черепаха между тем была готова. Робен снял ее с огня, освободил от панциря и стал есть, закусывая вместо хлеба пальмовой капустой.

Оригинальный завтрак беглеца подходил к концу, когда что-то резко просвистело над его головой и к ногам упала красноперая стрела, вонзившись в землю и раскачиваясь свободным концом.

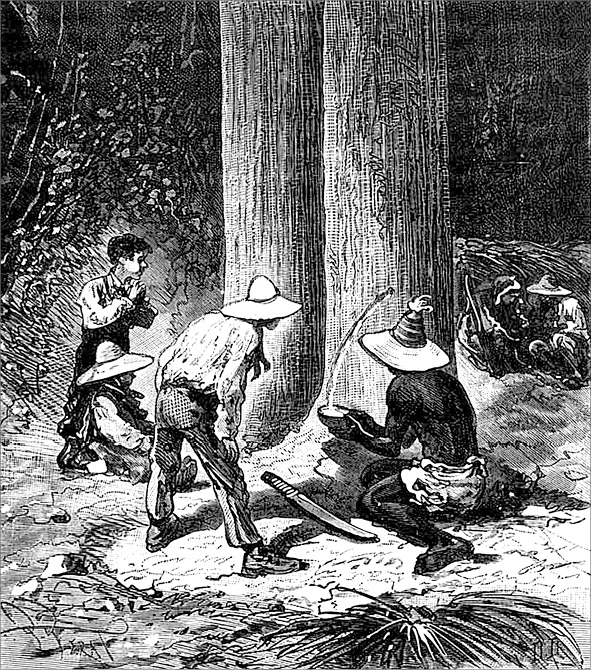

Робен вскочил и встал в оборонительную позу, держа в руках кол. Первое время он ничего не видел, но вот раздвинулись кусты, и за ними появился краснокожий индеец с луком в руках, готовый выпустить и вторую стрелу.

Робен был перед ним совершенно беззащитен. Против лука и стрел у него не было ничего.

Индеец был совершенно голый, если не считать обмотанного вокруг пояса лоскутка синей материи. Тело его было густо намазано красной краской, точно он вышел из кровавой ванны. Длинные черные волосы откинуты назад и лежали по плечам. На шее надето ожерелье из зубов ягуара, на руках и ногах – браслеты из звериных когтей.

Робен не знал, чем объяснить нападение индейца. Береговые жители нижнего Марони считались вообще-то миролюбивыми и охотно вступали в мирные отношения с белыми. Или, может быть, индеец хотел лишь испугать беглеца, нарочно пустив стрелу мимо? Да, наверное, оно так и было, иначе как объяснить промах стрелка на таком близком расстоянии?

Робен решил взять смелостью. Забросив подальше от себя кол, он скрестил на груди руки и, глядя прямо в лицо неприятелю, сделал к нему навстречу несколько шагов.

Индеец стоял и ждал. Когда белый приблизился к нему, он опустил лук и сказал:

– Белый тигр не боится.

– Да, не боюсь. Но я вовсе не белый тигр.

– Если ты не белый тигр, что же ты делаешь здесь?

– Я человек свободный и куда хочу, туда и хожу.

– О!.. А если ты не белый тигр, отчего же у тебя нет ружья?

– Клянусь тебе матерью, что я не преступник, никого не убивал и никому не делал зла.

– Ты клянешься матерью? О, я верю тебе… Но почему же ты здесь один, без жены и детей? Зачем ты пришел отнимать землю у бедных индейцев, рубить их деревья, стрелять их дичь?

При напоминании о жене и детях Робен почувствовал, как слезы подступают к горлу и душат его. Он сделал над собой усилие, оправился и возразил:

– Моя жена и мои дети очень бедны. Для того чтобы прокормить их, я и пришел сюда, на землю индейцев.

– Атука этого не хочет! – с сердцем вскричал индеец. – Атука не ходит на землю белых, так пусть и белые оставят в покое землю калинов[4].

– Но послушай, Атука, все люди между собой – братья… земля принадлежит всем… и если бы ты пришел на мою землю, я не стал бы тебя гнать.

– Ты лжешь! – отвечал индеец. – Разрой здесь землю своим тесаком и ты отроешь кости моих отцов, которые все были калины. Найди здесь кости хоть одного белого, и я отдам тебе всю эту землю и буду твоей собакой.

– Да мне совсем этого не нужно, Атука! Я вовсе не хочу поселиться здесь, я здесь лишь мимоходом и направляюсь в землю негров-бони.

При этом известии индеец при всей своей хитрости и сдержанности не мог удержаться, чтобы не вскрикнуть от досады.

Вся его торжественно-патриотическая тирада, а также пущенная им стрела имели одну-единственную цель, о которой будет сказано ниже. И вдруг оказывается, что эта цель от него ускользает.

Впрочем, лицо индейца быстро прояснилось, хотя мимолетная перемена эта и не ускользнула от Робена.

– Если ты не белый тигр, – продолжал индеец, – то пойдем со мной в страну Бонапарта. Ты там найдешь много белых людей, много мяса, хлеба и водки.

Робен даже плечами пожал от удивления, когда услыхал имя Бонапарта из уст дикого гвианского индейца. Но вслед за тем он вспомнил, что Сен-Лоранский округ стал называться так лишь несколько лет тому назад, а до тех пор страна носила имя Бонапарта.

– Видно будет, – уклончиво ответил Робен.

Вся сухость и враждебность индейца разом испарились. Он быстро опустил лук и не то с напускным, не то с искренним радушием протянул Робену руку, говоря:

– Атука – кум белого тигра.

– Ты все-таки продолжаешь называть меня так? Ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Белый тигр – кум Атуки. Садись со мной доесть остатки черепахи.

Индеец не заставил просить себя дважды. Он сел на землю и принялся так усердно работать руками и челюстями, не думая о своем новом куме, что скоро от черепахи осталась только одна чешуя, совершенно очищенная от мяса.

Жадный индеец только под конец обеда заметил, что мясо черепахи сильно пропахло дымом.

– Ах, кум, кум! – сказал он вместо благодарности. – Ты совсем не умеешь готовить кушанье.

– А ты только теперь это заметил?.. Но постой: у меня есть еще две черепахи. Сегодня вечером ты сможешь показать на них собственное умение.

– Вот как, кум! У тебя есть еще две черепахи? Неужели?

– Да, и вот они здесь.

– Хорошо.

Робен подошел к ручейку, напился воды и приготовился после обеда лечь спать. Индеец следил за ним жадными глазами, как бы ожидая чего-то еще, наконец не вытерпел и сказал:

– Что же ты, кум, не дал Атуке водки?

– У меня ее нет.

– Нет водки?.. А покажи мне, что у тебя в ящике.

Содержимое ящика было бедно: оно состояло из рубашки грубого полотна, пустой бутылки из-под водки, которую индеец обнюхал с жадностью обезьяны, из нескольких колосьев маиса, нескольких лоскутков белой бумаги и куска трута. Атука едва сумел скрыть свое неудовольствие.

Разбитый усталостью, Робен начал засыпать. Индеец присел около него и запел длинную, заунывную песню. Он пел о своих подвигах, о том, что на его земле много всяких плодов и злаков, что у него жена – первая красавица во всем племени, что нет быстрее его пироги… Никто лучше его не умеет натягивать лук, никто лучше его не умеет стрелять… Одним словом, в песне до небес превозносились таланты и доблести Атуки.

Беглец крепко заснул. Ему снились дорогие лица: жена, дети, друзья, отдаленные от него неизмеримой далью безжалостного океана.

Когда он проснулся, солнце успело уже совершить три четверти своего пути.

Робен разом вернулся к суровой действительности, стряхнул с себя сладкие и вместе с тем мучительные грезы.

Впрочем, сон все-таки освежил его, обновил силы. И потом – разве он не свободен? Он лежал на зеленой траве в лесу, а не на жесткой койке в остроге. При его пробуждении острожный барабан не выбивал свою несносную дробь.

В первый раз он почувствовал, осознал всем своим существом прелесть леса. Вокруг него высились гиганты деревья, опутанные лианами, точно мачты снастями. Сквозь густую зеленую листву пропускало свои золотистые лучи заходящее солнце, лучи преломлялись в ней, словно в стеклах готических окон, и проливали вниз обильный и яркий свет.

Наконец Робен вспомнил…

– А индеец? Где же он?

Робен вскочил, осмотрелся. Никого не было. Он окликнул. Никто не отозвался. Атука ушел, украв у Робена башмаки и ящик-ранец, в котором заключалось все жалкое достояние беглеца.

Теперь у несчастного остался только тесак, на котором он лежал, потому индеец и не смог его похитить.

В этом поступке выказался в полной мере индейский характер, легкомысленный и наивно-безжалостный. Думая, что у беглеца есть водка, индеец хотел его запугать и поживиться за его счет. Обманутый в своей надежде, он воспользовался, на худой конец, его предложением отведать жареной черепахи. Не найдя в ящике Робена ничего стоящего, он польстился даже и на то немногое, что там было, воспользовавшись сном беглеца, он украл все, не исключая двух черепах, и побежал прямой дорогой в острог доносить о беглеце.

Индеец знал, что за каждый донос острожное начальство платит десять франков. На эти деньги можно купить много водки и напиться до бесчувствия.

Будь у Робена водка, результат был бы тот же самый. Разница только в том, что индеец дольше пробыл бы со своим «кумом», пока не выпил всю водку, а потом все равно побежал бы доносить на него в острог.

Положение Робена становилось опасным. Индеец ходит быстро и, наверное, скоро приведет за собой целую толпу надзирателей.

Нужно было бежать дальше, бежать как можно быстрее, не жалея здоровья и сил.

И Робен пустился вперед, не обращая внимания на свои разутые, израненные ноги.

Он шел, продираясь сквозь чащу, перепрыгивая через поваленные деревья. Ветви хлестали его по лицу, колючки царапали ему тело, но он как будто этого не замечал.

Он думал только о том, чтобы уйти как можно дальше.

Что для него все эти неприятности, по сравнению с погоней, которая грозила ему новым лишением свободы?

Что ему дикие звери? Люди, которые будут за ним охотиться, для него страшнее всяких зверей.

Что ему болотные миазмы? Воздух острога гораздо тяжелее и удушливее.

Он бежал до того, что им начал овладевать горячечный бред. Лихорадка придавала ему силы. Он бежал, как бешеный конь, смутно сознавая, что рано или поздно бег кончится, что он упадет и, быть может, уже не встанет.

Настала ночь, взошла луна, озарив мягким светом своим лес, который наполнился самым разнообразным шумом.

Робен не слышал, не замечал ничего. Он несся куда глаза глядят, ничего не чувствуя, не соображая.

Куда он шел? Он и сам этого не знал.

Он убегал – и больше ничего.

Всю ночь продолжалось это неутомимое бегство. Всходило солнце, и его первые лучи уже начинали разгонять ночной мрак, а Робен все бежал, обливаясь потом и тяжело дыша.

Но наконец и его геркулесова натура не выдержала. Он почувствовал невыносимую тяжесть в голове. Ему сделалось дурно, он споткнулся, упал и пластом растянулся на земле.

Бенуа провел остаток дня очень дурно. Раненая нога распухла, его мучила жажда и начинала колотить лихорадка. Ночью он не мог спать, думая о своем беспомощном положении, которое действительно было ужасным: раненый, один, в лесу, среди всевозможных опасностей.

Когда взошла луна, он увидел над собой, на ветвях деревьев, целую компанию рыжих обезьян, так называемых ревунов, которые затянули над ухом у раненого свой отвратительный концерт. Чтобы прекратить эту музыку, Бенуа с усилием приподнялся, отыскал в кармане револьвер и выстрелил. Обезьяны моментально рассеялись, но, когда замолкло эхо выстрела Бенуа, вдали послышался как бы ответный выстрел.

– Это мои молодцы меня ищут, – сказал раненый. – Выстрелю и я еще раз, и не пройдет четверти часа, как они сюда явятся.

Бенуа выстрелил еще раз, он угадал верно: через двадцать минут явились его помощники, оставившие погоню за тенью и принявшиеся отыскивать потерянного начальника. Сделали наскоро носилки и отнесли раненого в острог.

А через тридцать шесть часов после возвращения надзирателей в острог явился индеец Атука и предложил за хорошее вознаграждение содействовать поимке «белого тигра».

Снова отправились надзиратели, но теперь уже в сопровождении индейца, в погоню за Робеном. Четыре дня бродили они по лесам безо всякого толку и лишь на пятый увидели на траве место, где сохранился отпечаток от падения на землю человеческого тела и следы крови.

Предположили, что Робена съел какой-нибудь дикий зверь, но индеец покачал головой, ушел куда-то один и через полчаса вернулся назад с таинственным видом.

– Идите за мной, – сказал он надзирателям.

Они пошли и, пройдя с полверсты, очутились на поляне, посреди которой стоял маленький шалаш из ветвей, над крышей шалаша вилась тонкая струйка дыма.

– Белый тигр здесь, – произнес тихо предатель.

Глава IV

Мы оставили Робена в ту минуту, как он, обессилев от быстрого и продолжительного бега, упал, как подкошенный, в густую траву, которая обвила его тело, словно зеленым саваном.

Несчастный был при смерти. Он мог бы так и умереть тут, не придя в сознание, и новый скелет забелел бы в пустыне.

Однако этого не случилось. Густая трава смягчила удар от падения, ни один ягуар не прошел поблизости, и страшные гвианские муравьи каким-то чудом не унюхали добычу.

Беглец проспал долго – он и сам не знал, сколько именно, – и стал медленно приходить в себя. К нему вернулось сознание, но физически он ослаб настолько, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

Странно! Он не чувствовал в голове ни боли, ни тяжести, шума в ушах не было, пульс бился правильно, дыхание совершалось ровно и нормально. Лихорадочного состояния как не бывало.

Зато во всем теле чувствовалась такая слабость, что, несмотря на все усилия, Робен никак не мог приподняться. Более того, он чувствовал, что весь смочен какой-то теплой жидкостью, от которой шел странный и вместе с тем знакомый запах.

Робен взглянул на свою рубашку. Она была вся красная.

– Да я весь в крови! – пробормотал он. – Где я? И что случилось?

Он ощупал всего себя и привстал на колени.

– А между тем я не ранен… Откуда же эта кровь? И как я ослаб!

Робен находился в глубокой долине, окруженной невысокими холмами; долину орошала небольшая речка с чистой и свежей водой.

Беглец подполз к речке, жадно напился, потом снял с себя рубашку и панталоны и выкупался.

Беглец подполз к речке

Выйдя из воды, он опять почувствовал, что по его телу течет кровь. Он поднес руку ко лбу и посмотрел на нее. Рука была вся красная.

Тогда он принялся ощупывать лицо. Нигде не было никакой раны.

– Как цивилизованный человек недогадлив! – воскликнул он. – Дикарь на моем месте уже давно бы посмотрелся в зеркало.

Робен отыскал глазами широкий лист гвианской кувшинки, сорвал его и опустил в воду, поддерживая на некотором расстоянии от поверхности.

Лицо отразилось в этом самодельном зеркале так же ясно, как в самом лучшем трюмо.

– Вот как! – сказал он после минутного разглядывания, отыскав у себя под левой бровью, около виска, крошечную ранку. – Оказывается, меня во время сна посетил вампир.

Ему разом припомнилось все, что с ним произошло, и он продолжал:

– Странная судьба: люди меня преследуют, а отвратительное животное спасает меня своим кровопийством.

Это была правда. Робен, вероятно, умер бы, если б вампир не высосал из него часть крови, что послужило больному отличным лечением.

Известно, что вампир (особый вид летучей мыши) питается почти исключительно кровью млекопитающих, которую он жадно высасывает посредством особого сосальца, которым снабжен его рот. Прокусив без боли кожу млекопитающего, вампир присасывается к ранке и сосет кровь, пока не напьется.

Вампир обыкновенно нападает на спящих, причем тихо спускается на них, чуть слышно рея своими перепончатыми крыльями, которые навевают прохладу на спящего и усыпляют его еще крепче.

Если бы зло, причиняемое вампиром, ограничивалось только тем количеством крови, которое он высосет, то это было бы еще ничего, потому что количество это вообще незначительно; но дело в том, что кровь продолжает течь из раны и после того, как вампир улетит, и, следовательно, укушенный может умереть от потери крови. И, действительно, таким образом погибает в Гвиане очень много неопытных путешественников, оставшихся ночевать в лесу и не принявших мер предосторожности против вампиров.

Сильное кровопускание принесло беглецу пользу и, по всей вероятности, спасло его от смерти.

Робен оделся и с усилием встал на ноги. Он все еще был очень слаб и едва мог ходить, но все-таки решился идти дальше, несмотря ни на что.

Он огляделся кругом и вскрикнул:

– Что я вижу?.. Неужели это не сон?.. Бананы… кокосы… ананасы… Да никак здесь жилое место?.. Я хочу есть, я умираю с голоду… Надеюсь, те, кому все это принадлежит, не будут в претензии, если я воспользуюсь чем-нибудь… Будь что будет…

Инстинктивным движением он выхватил из ножен тесак, отрезал себе ананас и, очистив душистый плод, принялся жадно есть.

Освежившись и немного заморив червячка, Робен направился к маленькому шалашу, который виднелся метрах в ста от него.

Уединенная хижина была построена из ветвей и прикрыта листьями ваи – особого рода пальмы. Эти листья так прочны и крепки, что сделанная из них крыша может служить лет пятнадцать. Дверь хижины была крепко заперта.

– Тут живет негр, – сказал Робен, знакомый с характером негритянских построек. – Хозяин хижины, должно быть, где-нибудь неподалеку; быть может, он такой же беглец, как и я. А хозяйство свое он держит в большом порядке, надо отдать ему должное.

Робен постучался. Ответа не было.

Он постучался еще и на этот раз посильнее.

– Что нужно? – отозвался из шалаша разбитый голос на ломаном французском языке.

– Я ранен и умираю с голоду.

– Бедный вы человек!.. Но вам нельзя входить ко мне в хижину.

– Отчего же? Я ради Христа прошу, чтобы вы меня впустили… Я умираю… – пролепетал беглец, чувствуя, что им овладевает внезапная слабость.

– Я не могу… не могу… – отвечал разбитый голос, как бы прерываемый рыданиями. – Возьмите все, что хотите, и кушайте, но в хижину не входите и не дотрагивайтесь там ни до чего, иначе вы умрете.

– Помогите!.. Умираю!.. – прохрипел несчастный Робен, у которого подкосились ноги, и он упал на землю у порога хижины.

Разбитый голос, по-видимому, принадлежавший какому-то старику, продолжал:

– О, бедный господин… О, Боже мой!.. Я не могу оставить его так умирать.

Дверь шалаша отворилась, и Робен, лежавший без движения, увидел перед собой, как в тумане, чью-то ужасную фигуру; он смотрел на нее и не верил глазам, думая, что бредит. То был негр, весь изуродованный проказой.

Над страшным, покрытым язвами лицом белела копна курчавых седых волос; все тело было покрыто отвратительными струпьями.

При виде несчастного прокаженного у него сжалось сердце.

Старик негр, тяжело переступая искалеченными ногами, топтался около умирающего и, не решаясь до него дотронуться, чуть не плакал от бессильного отчаяния.

– Боже мой! Боже мой! – вскрикивал он. – Несчастный белый умирает, а я ничем не могу ему помочь… не могу поднять его… Господин! Господин! Встаньте сами и отойдите под тень вот этого дерева.

Робен понемногу приходил в себя. При виде несчастного прокаженного у него сжалось от жалости сердце, но отвращения он не почувствовал.

– Спасибо, друг мой, сердечное спасибо за ваши хлопоты, – сказал он негру. – Теперь мне лучше, и я могу идти.

– О, господин, подождите уходить! Я вам дам на дорогу воды, кассавы, рыбы. Все это есть в шалаше у старого Казимира.

– Спасибо, друг, спасибо! – прошептал Робен. – Бедный старик! Сам такой несчастный, а как много сострадания к ближнему сохранил в своем сердце! – добавил он как бы про себя.

Старый негр весь просиял от этой благодарности, он как бы вырос в собственных глазах от одного сознания, что еще может быть полезен ближнему.

Он увидел перед собой, как в тумане, чью-то ужасную фигуру

Вернувшись в хижину, он скоро вышел оттуда, неся на палке пустую тыкву, которую наполнил водою из реки, и подал раненому.

Между тем из хижины доносился вкусный запах жареной рыбы. Когда она была готова, негр угостил ею Робена, который съел ее, не опасаясь заразы, так как считал, что «огонь очищает все». Негр, радуясь, что нашелся человек, которому он может оказать гостеприимство, был на седьмом небе. Болтливый, как все его соплеменники, темнокожий пустился в рассказы о себе, о своей прошлой жизни, вознаграждая себя за долгое одиночество в пустыне.

Добродушный старик не обратил внимания, что постучавшийся к нему в дверь человек был каторжником. Да это его и не интересовало. Несчастный человек стал дорог старику уже по одному тому, что попросил у него гостеприимства и с благодарностью принял его услугу, не побрезговал прокаженным.

Кроме того, старик вообще любил белых. Они всегда были добры к нему. Он был очень стар, так стар, что и не помнил уж, сколько ему лет. Родился он невольником, на плантации некоего Фавара, находившейся на берегу реку Рура.

– Да, господин, – говорил старик не без гордости, – я был дворовым негром, а не рабочим. Я умею и кушанье готовить, и садовничать.

Господин Фавар был добрым владельцем. На его плантации негров никогда не били, обращались с ними хорошо и смотрели на них, как на людей, а не как на рабочий скот.

Казимир прожил на плантации долго, до глубокой старости. Незадолго до 1840 года он заболел проказой, которая вообще сильно распространена в Гвиане.

Больного поселили отдельно, выстроили ему недалеко от плантации хижину и снабдили всем необходимым.

Но вот пробил час освобождения невольников. Владение рабами было отменено. Произошел экономический переворот, вследствие которого многие плантаторы разорились и покинули свои имения. Фавар уехал в Европу, негры его разбрелись в разные стороны. В довершение беды хижину Казимира разрушило наводнение и затопило место, где она стояла. Несчастный прокаженный был вынужден покинуть насиженное местечко и идти куда глаза глядят. Долго бродил он по пустыне, пока не набрел на то место, где впоследствии нашел его Робен. Здесь старик выстроил себе хижину и стал обрабатывать землю. Трудами рук своих он кормил себя круглый год и жил безбедно.

Робен внимательно слушал рассказ старика, за все время не проронив ни слова. В первый раз со времени отъезда из Франции несчастный беглец чувствовал себя сколько-нибудь сносно. Хижина прокаженного после острога казалась ему раем.

Рай обездоленных!

Как хотелось Робену пожать руку бедному старику, который был несчастнее его самого!

– Как хорошо жить здесь! – бормотал он. – Да уж не остаться ли мне тут в самом деле?.. Попробую скажу ему и посмотрю, как он к этому отнесется.

Подумав еще немного, Робен сказал вслух:

– Послушай, Казимир, ты несчастен, я тоже. Меня преследуют люди, я не имею угла, а тебя люди отвергли. Будем жить вместе. Я останусь здесь, и мы будем вместе работать. Согласен?

Негр был поражен. Он никак не ожидал подобного предложения, наполнившего радостью его сердце.

– Ах, господин, господин! – воскликнул он с восторгом. – О, белый, сын мой!

Но вдруг он вспомнил про свою ужасную болезнь, свое безобразие и, закрыв руками лицо, упал на колени, горько рыдая…

Робен заснул под бананом. Сон его был беспокойный, с бредом. Наутро беглец проснулся в сильной лихорадке.

Казимир не потерял голову от горя, а придумал, как устроить убежище для своего нового друга. Хижина, по его мнению, была вся пропитана заразой, поэтому он задумал очистить ее и использовать по новому назначению. И вот старик взял заступ, соскоблил с земляного пола хижины толстый слой, а землю выкинул подальше, набросал на пол горячих углей и, когда они потухли, устлал его весь ветвями макуйи, которые срезал тесаком, не прикасаясь к ним руками.

Очистив таким образом для больного место и приготовив ему постель, негр подошел к Робену и ласково сказал:

– Вставайте, кум, и ложитесь сюда.

Робен послушно, как ребенок, вошел в хижину, лег на приготовленную постель и крепко заснул.

Лихорадка его всё усиливалась. Негр видел это и понимал, что нужно действовать быстро, решительно, иначе гость умрет.

На тщательно обработанной засеке прокаженного росли не только пищевые растения, но и лекарственные. Среди прочих там было очень много кустиков батато – очень горького растения, действующего совершенно так же, как хинин или салицил. Но Казимир видел, что болезнь Робена приняла воспалительный характер, и понимал, что для лечения ее требуются средства более сильные, например, шпанские мушки, нарывной пластырь или, по крайней мере, пиявки.

Где же ему было все это взять?

Старик слегка задумался, но тут же просиял, насколько могло просиять его изуродованное лицо.

– Хорошо, – сказал он. – Это мы сейчас сделаем.

Он взял свой тесак и тыквенный сосуд и, ковыляя на искалеченных проказой ногах, отправился к берегу ручейка.

Разыскивая что-то на земле, он несколько раз наклонялся, брал что-то в руку и затем опускал в сосуд, приговаривая:

– Так, так… Хорошо… Это самое мне и нужно.

Не пробыв в отсутствии и десяти минут, он вернулся к своему больному гостю, наклонился над ним и, вынув из тыквы за голову какое-то блестящее черное насекомое в полтора сантиметра длиной, с толстым брюшком и ясной перемычкой посередине тельца, приложил его задним концом тела за ухо больному.

Насекомое выпустило крепкое, короткое жало и вонзило его в кожу Робена.

– Так, так, – прогнусавил старик. – Это хорошо.

Бросив это насекомое, Казимир достал из сосуда второе и приложил его к другому уху больного, потом достал третье и приложил опять к первому уху, немного пониже первой ранки, и повторил всё до шести раз.

– Так, так, – прогнусавил старик. – Это хорошо

Операция была мучительной. Больной громко стонал сквозь сон и беспомощно метался.

Прошло четверть часа, и вот за каждым ухом больного появилось по большому нарыву, наполненному серозной жидкостью. Больному стало заметно лучше; дыхание сделалось ровнее, воспаленные щеки побледнели. Медицина самоучки-доктора творила просто чудеса.

– Да, да, – бормотал Казимир. – Эти гвианские муравьи очень помогают, очень. Лучше средства нет.

Робен пришел в себя, и тяжелый, болезненный сон сменился легкой и приятной дремотой. Пробормотав «спасибо», он тихо вздохнул и погрузился в сон.

Средство, примененное Казимиром, сотворило чудо, а между тем оно было очень простым, хорошо известным всякой южноамериканской или среднеафриканской знахарке, но совершенно не знакомым нашим докторам.

Пожилой негр просто приставил к коже Робена гвианских муравьев, которые, как и африканские, действуют сильнее и быстрее шпанских мушек. Не только их жало, но и выделяемая ими жидкость действует как отличное вытягивающее средство, вызывая быстрое и обильное нагноение, которым очищается зараженная кровь больного.

Когда Робен проснулся, Казимир напоил его настоем листьев батато, и через сутки больной оказался уже вне всякой опасности, хотя был еще очень слаб.

С болотной лихорадкой справились, но злоба людей не дремала.

Прошло дня четыре. Вдруг в одно прекрасное утро Казимир, уходивший куда-то в лес, возвратился в хижину, запыхавшийся, испуганный, и сказал:

– Друг мой!.. К нам идут какие-то белые люди… только не добрые, а злые… и с ними индеец.

Глава V

Принесенное Казимиром известие не особенно поразило Робена. Он был готов ко всему.

В глазах его сверкнули молнии.

– Хорошо, – сказал он. – Я очень слаб, но все же буду защищаться. Живым им не дамся ни в коем случае. Слышишь, Казимир?

– Слышу. Но я не хочу, чтобы они вас убивали. Спрячьтесь под листьями макуйи и не шевелитесь. Казимир проведет злых белых за нос. Вот увидите.

Беглец взял свой тесак, показавшийся очень тяжелым для его ослабевшей руки, и молча зарылся в листья.

Вскоре послышались быстрые шаги. Звякнуло ружье, и чей-то грубый голос крикнул:

– Именем закона, отворите!

Негр послушно отворил дверь, не дожидаясь повторения требования, и выставил свое обезображенное лицо.

Посетители окаменели, словно увидели голову медузы. Индеец, не ожидавший подобной встречи, совершенно опешил.

Последовала пауза.

– Войдите, – сказал Казимир с приветливым жестом и ласковой улыбкой, которая, впрочем, вышла у него отвратительной гримасой.

– Это прокаженный, – сказал один из белых, одетый в мундир острожного надзирателя. – Ни за что не войду к нему в хижину.

– Что же вы не входите, господа? – спросил негр.

– Да как входить-то? Тут, наверное, все прогнило, все пропитано проказой. Не может быть, чтобы здесь спрятался беглец.

– Как знать, – возразил другой надзиратель. – Не остаться бы нам в дураках… Можно принять некоторые меры предосторожности.

– Ну, ты и принимай, и входи, а я не желаю. Тут один воздух чего стоит…

– Я войду, – сказал индеец, думая о награде и о многочисленных стаканах водки, которые можно будет купить на полученные деньги.

– Я тоже! – объявил второй надзиратель. – Ведь, черт возьми, не умру же я от этого.

– Милости просим, – сказал Казимир, состроив довольную мину.

Надзиратель, обнажив тесак, первым вошел в хижину, скудно освещенную солнечными лучами, проникавшими через дверь. Индеец последовал за ним, осторожно ступая на цыпочках.

Всю меблировку хижины составляла жалкая койка прокаженного. На полу стояла убогая утварь. В углу лежал ворох листьев макуйи. Больше не было ничего.

– А здесь что такое? – спросил надзиратель, указывая тесаком на ворох.

– Не знаю, – отвечал с глупой усмешкой негр.

– Не знаешь? Так я узнаю сам.

И он замахнулся тесаком, собираясь запустить его в листья.

В этот момент послышался резкий, пронзительный, хотя и негромкий, свист, и надзиратель как стоял с поднятой рукой, вооруженной тесаком, так и застыл в этой позе.

Он, казалось, окаменел от ужаса. Индеец тем временем успел выбежать вон. Он тоже испугался до смерти и даже забыл думать про водку.

– Ай-ай, – кричал он. – Ай-ай!

В голосе его слышался невыразимый ужас.

С полминуты надзиратель не мог опомниться. Прокаженный стоял неподвижно и незаметно щерился коварной улыбкой.

– Что же вы не ищете? – спросил он.

Голос негра привел надзирателя в себя. Он встрепенулся и пробормотал, задыхаясь:

– Ай-ай!.. Это ай-ай!.. Малейшее резкое движение – и я погиб. Надо убираться подобру-поздорову.

Тихо, осторожно отставил он назад одну ногу, потом другую и торопливо попятился к выходу.

Он было уже вздохнул с облегчением, как вдруг над его головой снова раздался тот же свист. У надзирателя волосы встали дыбом.

С потолка, шурша чешуей, медленно спускалась длинная, тонкая змея, толщиной с горлышко графина. Цепляясь хвостом за балку, змея опустила голову вниз и готовилась вонзить в надзирателя свои ядовитые зубы.

Цепляясь хвостом за балку, змея опустила голову вниз

Не помня себя от ужаса, он отскочил назад и со всего размаху запустил в змею свой тесак. К счастью для него, тесак разом отсек гадине голову, и она упала на пол.

– Змея! – кричал он. – Гремучка!..

Он, как сумасшедший, выбежал вон, наткнувшись дорогой еще на третью змею, которая, извиваясь, проползла по полу хижины.

Вся сцена длилась не дольше минуты. Выскочившего вон надзирателя ожидал его товарищ, который молча смотрел на его испуганное лицо и ждал пояснения.

– Ну, что там такое? Говори!

– Там… все… змеи, – пролепетал несчастный.

Негр вышел из хижины вслед за надзирателем.

– Ах, сударь, – сказал он. – Сколько змей!.. Полная хижина.

Старик, казалось, был тоже очень испуган.

– Так ты, значит, не живешь в ней, в хижине-то?

– Как «не живу»? Живу понемножку, сударь.

– Так откуда же в ней змеи? Ведь они забираются только в покинутые жилища.

– Я не знаю.

– Ты не знаешь!.. Я подозреваю, что ты знаешь очень много, но притворяешься, будто не знаешь.

– Я в хижину змей не пускал.

– О, этому-то я верю. Поэтому, чтобы с тобой не случилось ночью беды, мы твою хижину сожжем.

Старик задрожал. Если хижина загорится, гость его погиб. Поэтому он начал жалобно молить надзирателей, чтобы они смилостивились над ним и не трогали хижину. Он стар, слаб и не в силах будет выстроить себе новую. Неужели им не жалко будет оставить его без приюта?

– В сущности, какое нам дело? – сказал тот надзиратель, который входил в хижину. – Пусть сидит со своими змеями, если желает. Можно поручиться, что белого тигра в хижине нет.

– Это верно, – согласился его товарищ, и мы, по совести говоря, сделали все, что было возможно.

– По-моему, нам теперь можно и уйти.

– Я тоже так думаю. Кстати, где же индеец?

– Убежал. Завел нас сюда и убежал.

– Уж попадись он мне когда-нибудь на узенькой дорожке, я его проучу.

И надзиратели удалились, как истинные философы, смирившись со своей неудачей.

Казимир смотрел им вслед, ехидно посмеиваясь.

– Ну, куманек, – весело сказал негр, возвращаясь в хижину, – как поживаете?

Робен высунул из вороха листьев свою бледную голову и огляделся.

– Так они ушли? – спросил он.

– Ушли… испугались… – засмеялся негр.

– Но как же тебе удалось их спровадить?.. И потом – отчего это так пахнет мускусом?

Тогда прокаженный признался, что он умеет заговаривать змей и что ему не страшен даже ай-ай – самый опасный вид гремучей змеи. Так зовут ее за то, что укус ее смертелен и укушенный ею человек моментально умирает, успевая только раз вскрикнуть от боли.

– Я позвал змей, белые испугались и убежали.

– А если бы они ужалили меня?

– О нет. Я положил около вас такой травы, что они не поползли бы в вашу сторону. Но вы все-таки не выходите из хижины; индеец убежал в большой лес; он, наверное, за вами следит.

Предположение негра оказалось справедливым. Через несколько часов после ухода надзирателей Атука бесстыдно появился около хижины.

– Ты дурной человек, – сказал он негру. – Ты помешал нам изловить белого тигра.

– Уходи, злой индеец, – отвечал Казимир и презрительно плюнул. – Убирайся, дрянь. А если ты еще придешь к моей хижине, старый прокаженный наведет на тебя пиаи[5].

При слове «пиаи» суеверный индеец пустился бежать прочь без оглядки, точно кариаку, преследуемый тигром.

Несмотря на все выпавшие на долю Робена приключения, он не особенно отклонился от определенного для себя пути.

Он не хотел отдаляться от течения Марони, которая служит границей между обеими Гвианами, и почти достиг своей цели.

Не имея при себе компаса, он не мог как следует ориентироваться. Казимир в этом отношении – ему не помощник. Но в настоящий момент беглец и не очень интересовался этим; ему гораздо важнее было позаботиться о своем насущном пропитании. Он знал приблизительно, что Марони находится где-то к востоку, днях в четырех пути, и только. Больше он не знал ничего, не знал даже имени реки, на берегу которой стояла хижина.

Впрочем, Робен предполагал, что это река Спарвин. Если предположение было верно, то Робену грозила опасность быть пойманным, потому что начальство Сен-Лоранского острога установило усиленный надзор за устьем этой реки.

Робен выздоровел, к нему вернулись силы, а с ними энергия и непобедимое желание во что бы то ни стало сохранить так дорого купленную свободу.

Прошел месяц после того памятного дня, когда Казимир при помощи змей обратил в бегство врагов Робена. Беглец свыкся со своей спокойной жизнью и отдохнул от тревог и телом, и душой.

Но все-таки его не покидала мысль о семье, о милых сердцу жене и детях. Каждый день, каждый час тосковал он о них. Не проходило ночи, чтобы он не видел их во сне.

Как подать им весть о себе? Как уведомить их, что его час освобождения пробил?

Проекты, один другого несбыточнее, роились в голове Робена. Одно время он подумывал пройти через голландскую территорию и добраться до Демерары, главного города английской Гвианы. Там он рассчитывал найти себе какую-нибудь работу, скопить немного денег и поступить матросом на какой-нибудь корабль, отходящий в Европу.

Но Казимир путем неотразимых доводов совершенно разбил этот химерический проект. Он напомнил Робену, что голландцы постоянно выдают французскому правительству беглых каторжников, вступающих на их территорию, и, что, следовательно, они выдадут и Робена. Но даже если ничего подобного и не случится, все-таки Робену этим путем никогда не добраться до английских владений.

– Ну а если я поднимусь вверх по реке Марони, которая в верховьях своих сообщается с Амазонкой, разве я не могу тогда спуститься в Бразилию по реке Ярро или по какому-нибудь другому притоку? – продолжал вслух раздумывать беглец.

– Не знаю, кум, может быть, это и можно. Вы только не торопитесь, подождите немного.

– Хорошо, Казимир, я буду ждать сколько можно. Мы заготовим с тобой съестных припасов, построим лодку и пойдем оба. Хочешь?

– Это очень хорошо.

Перед тем у Робена были с Казимиром частые и долгие споры о том, ехать ли им обоим или одному Робену. Негр просил, чтобы Робен взял его с собой, а Робен не соглашался, не желая подвергать старика случайностям долгого и трудного пути. Он не боялся заразы, вовсе нет, но Казимир очень уж был стар и дряхл. Хорошо ли снимать несчастного, больного старика с теплого, насиженного местечка, где он ни в чем не нуждался, и увлекать за собой в опасное предприятие?

Робен не был таким эгоистом. Он отказывался брать с собой Казимира. Но тот настаивал и, когда Робен наконец согласился, так обрадовался, что на коленях благодарил своего кума.

Невольным движением Робен протянул прокаженному обе руки и поднял его.

– Что вы делаете?! – воскликнул старик с печальным испугом. – Зачем вы меня трогаете? Заразитесь!

– Ничего, Казимир, не бойся. Я очень рад пожать тебе руку: ты такой добрый, хороший… Верь мне, друг, твоя болезнь вовсе не столь заразна, как это принято думать. Я много учился во Франции и знаю, что, по мнению лучших докторов, проказа почти неприлипчива. Некоторые из них даже уверяют, что лучшее средство остановить проказу – это покинуть места, где она свирепствует. По правде сказать, я немного надеюсь, что в другой стране тебе будет лучше, и вот, между прочим, почему я беру тебя с собой.

Из слов Робена Казимир понял только одно, что его не бросят. Мало того: ему даже пожали руку. Уже пятнадцать лет старику никто не пожимал руки. Не мудрено, что он был в восторге.

С этой минуты план отъезда был выработан окончательно. Робен и Казимир вдвоем построят небольшую лодку и нагрузят ее провизией в достаточном количестве. Поплывут они ночью, и вообще всегда будут плыть только ночью, а днем прятать лодку где-нибудь на берегу и сами прятаться за деревьями.

Они будут плыть вверх по Марони до тех пор, пока не найдут какого-нибудь притока, сообщающегося с Эссеквибо, весьма значительной рекой в английских владениях.

Тогда они будут спасены, потому что город Джорджстаун, или Демерара, находится у устья этой реки.

Таков был в общих чертах грандиозный проект, задуманный сообща Робеном и Казимиром. Трудности впереди предстояли громадные, но о них как-то не думалось в то время, когда сочинялся проект.

Провизии под руками было много. Стоило только набрать растительных продуктов, наловить и насушить рыбы и приготовить достаточный запас.

Оставался только один вопрос: из чего построить лодку? Челнок из коры не годился; он был бы непрочен, протекал, припасы бы в нем портились, и наконец сам он мог разбиться, натолкнувшись на пороги, которых предстояло преодолеть немало. Следовало выбрать какой-нибудь другой материал, покрепче.

Решили построить лодку из цельного дерева бембы, как делают негры-бони. Из выдолбленного и обструганного ствола бембы получается превосходная лодка, которая одинаково хорошо продвигается вперед носом и кормой.

Прежде всего, нужно было найти подходящее дерево, то есть не слишком маленькое и не слишком большое, крепкое, совершенно здоровое, без сучков и трещин.

Два дня проходили Казимир и Робен по окрестным лесам, отыскивая идеальный экземпляр бембы, и только на третий день нашли наконец то, что хотели. Немедленно приступили к работе – принялись рубить дерево. Но увы! Работа шла очень медленно. У Казимира был только небольшой топорик, который почти не врубался в древесину, несмотря на усилия работавших.

Что было делать? К счастью, старый отшельник был знаком со всеми способами, какие в подобных случаях в ходу у лесных жителей. Так как железо не помогало, решили прибегнуть к помощи огня. Развели под деревом большой костер, который горел двое суток и подпалил-таки дерево: оно с треском рухнуло на землю.

Это было ночью. Казимир проснулся, завозился на своей постели и вскрикнул обрадованным голосом:

– Кум! Кум! Вы не слышите?.. Дерево упало… Бум… Тррр… и готово.

Робен проснулся тоже и от радости не мог больше спать.

– Это первый шаг к нашему освобождению, – сказал он. – У нас нет инструментов долбить ствол, но…

– О! – перебил старик. – У негров-бони нет инструментов. Они делают лодки огнем.

– Знаю: они выжигают лодки огнем и потом обтесывают их тесаком или даже просто острыми камнями, но я придумал средство получше.

– Какое же, кум?

– У тебя есть заступ, я приделаю к нему рукоятку, и вот у нас будет отличное долото. Я тебе ручаюсь, что лодка выйдет гладкая и снаружи, и внутри.

Сказано – сделано. Не теряя времени, два друга приспособили заступ для новой цели и отправились на свою верфь.

Весело разговаривая, они дошли до поваленного дерева, которое еще дымилось.

– Ну, скорее за работу! – сказал Робен. – Я…

Он не договорил и остановился как вкопанный.

Перед ним, точно из-под земли, вырос высокий худой человек в одежде каторжника, вооруженный тесаком.

– Как, Робен! Это вы! – воскликнул каторжник. – Вот не ожидал вас встретить.

Перед ним точно из-под земли вырос высокий худой человек в одежде каторжника

Робену эта встреча была крайне неприятна. Во-первых, она напомнила ему весь ужас острога, во-вторых, он боялся, что каторжник явился не один, что за ним идет целая банда беглецов, а за той, в свою очередь, гонится толпа надзирателей.

Он не отвечал ни слова. Каторжник продолжал:

– Вы молчите? Ну да, ведь вы всегда были такой… неразговорчивый. Это ничего не значит. Я все равно очень рад вас видеть в добром здравии.

– В самом деле, Гонде, я вас сначала и не узнал, – с усилием проговорил наконец Робен.

– Да, я Гонде. Ну, как поживаете, Робен?

– А вы как сюда попали? – уклонился Робен от ответа.

– Я-то? В качестве лесного разведчика. Вы знаете, администрация острога выбирает всегда из каждого отряда каторжников кого-нибудь одного, знающего толк в деревьях, и посылает его на поиски мест, удобных для устройства засек. Вот меня и послали как человека знающего и притом надежного.

– А где же ваши остальные товарищи?

– О, не беспокойтесь, они далеко… за три дня не дойти.

– Стало быть, вы не беглец?

– Зачем мне бегать? Через полгода у меня все равно кончится срок. А вы, кажется, уже боитесь, что я на вас донесу? Не бойтесь, между нами это не водится, да, по правде сказать, весь острог был очень рад, что вы бежали, и все желали вам искренне всякого успеха.

– А что, скажите, начальство все еще собирается меня ловить?

– И не думает… Один только Бенуа помышляет пуститься в погоню за вами, как только выздоровеет. Но только до этого еще далеко, и вы, надеюсь, успеете укрыться где-нибудь подальше… Э, да что я все болтаю пустяки, а про главное-то и молчу. Знаете, вскоре после вашего побега получили на ваше имя письмо… от вашей супруги.

– Письмо!.. Как жаль, что я поторопился!

– Острожное начальство вскрыло, конечно, его, и потом ходили слухи, что в письме сообщалось, будто вас согласны помиловать, если вы сами подадите ходатайство…

– Ни за что!

– Впрочем, ведь я не знаю наверняка, а только передаю, что сам слышал… И начальство сказало по этому поводу: «Слишком поздно». Потом говорили, что, если бы вас поймали и вернули, то совсем простить вас было бы нельзя, но можно превратить в ссыльного поселенца… это ведь тоже большое облегчение… и позволить вашему семейству приехать к вам…

– Моей семье! В этот ад! Возможно ли это?!

– Ну, да все это одни слухи. А хорошо бы вам познакомиться самому с содержанием письма. Послушайте, я ваш должник. Вы спасли мне жизнь, когда я однажды упал в Марони и стал тонуть. Позвольте мне оказать вам услугу.

– Какую?