IV. Сочинение в классе

Сегодня у нас сочинение.

Ребята входят в класс на цыпочках, испуганно глядя на учителя. Достают из портфеля и кладут на парту два листочка: один черновик, другой чистовик – гладкие, белые, только что купленные в лавочке, что находится в двух шагах от ворот школы и в которую из-за тесноты не могут зайти больше двух человек. Хитрец-хозяин – старичок в кипе, который всегда улыбается ребятам и знает их всех до единого, – не зря открыл свой магазин прямо у школы. Он продает не только бумагу, тетради и пеналы: основную прибыль ему приносит продажа водяных пистолетов, бумажных свистков-язычков и старых марок Гондураса и Гватемалы. Торгует он с неизменной улыбочкой и с таким искусством, что мальчишки за любую из этих марок готовы выложить аж по пять или шесть монет, тут же, правда, жалея о покупке и стараясь поскорее сбыть ее своим одноклассникам, хотя бы за две монеты или четыре стальных пера.

Но гватемальские марки – ничто по сравнению с бумажными солдатиками, которых старик с дьявольским коварством выставляет на витрине. Он знает все котировки, знает, что солдатик с пушкой стоит четырех обычных, тот, что на коне, – восьми, а если конь белый, то и всех шестнадцати, и назначает цены согласно колебаниям рынка, о которых ежедневно, получая взамен бесплатную точилку или бумажный свисток, докладывает ему кто-то из мальчишек.

Этот старичок-лавочник приносит школе больше вреда, чем пользы, да и родители частенько жалуются на то, что дети вместо бумаги покупают марки или солдатиков. Но он торгует на этом месте уже так давно, что старые учителя и не припомнят, чтобы его лавки там не было, а самые молодые, придерживая язык за зубами, чтобы не уронить свое учительское достоинство, вспоминают, как сами еще школьниками покупали у старика водяные пистолеты и целые мешки солдатиков. Солдатики, правда, были тогда другие – в другой форме, с высокими фуражками и закрытыми воротничками, – но это все равно были солдатики.

Поэтому лавочнику никто ничего не говорит, и даже сам директор каждое утро отвечает улыбкой, когда старик с ним здоровается. В последние годы, правда, он делает это не так, как раньше: когда-то он кланялся и снимал кипу, теперь же заменил этот старый привычный жест римским приветствием [2].

Так вот, сегодня у нас сочинение.

Стены школы еще хранят холод только что ушедшей зимы, но снаружи уже чувствуется весна, хотя окна класса и выходят на грязный переулок, куда не заглядывает солнце. В окне напротив стоит какая-то девушка; время от времени учитель бросает на нее взгляд-другой, не отвлекаясь при этом от класса. На окне перед девушкой роза: еще не цветет, но бутоны вот-вот раскроются… А как хороши сейчас луга: ромашки сплошным ковром и спрятанные в траве фиалки, их можно угадать по тонкому аромату. И деревья, цветущие красным, белым, голубым…

«Мартинелли не придет…» – думает учитель, прикидывая, какую бы дать тему.

Ребята уже написали на черновике сегодняшнее число, под ним слово «тема», и ждут, с широко распахнутыми глазами и сильно бьющимся сердцем, что же продиктует учитель…

Но учитель медлит по двум причинам: во-первых, потому что ждет Мартинелли, а во-вторых, потому что, как и все учителя (дети этого, к счастью, не знают), понятия не имеет, какую дать тему. «Самый прекрасный день в моей жизни»? Нет, зачем заставлять их обманывать: у них ведь не хватит храбрости написать, что самым прекрасным днем в их жизни был тот, когда они увидели толстую тетушку с зонтиком и сумкой для покупок, катившуюся кувырком по лестнице… Да и потом, зачем учить их, таких маленьких, сравнивать один день с другим – какой лучше, какой хуже? Для десятилетних мальчишек все дни прекрасны, не важно, видели ли они толстую синьору, споткнувшуюся на лестнице, или им удалось поймать цикаду, поднести ее к уху и послушать, как она стрекочет…

«Весна»? Только не это! Заставлять их писать: «Зима прошла, дует уже теплый весенний ветерок, зацвели деревья в саду, наконец-то можно бегать и играть…»

Заставлять их думать о том, чего они не могут сделать, сидя в классе, где все еще по-зимнему холодно, в классе, окна которого выходят на грязный переулок…

Мартинелли не придет.

Уже поздно, ворота школы закрыты, и Мартинелли в этот самый момент бродит где-нибудь по лугу и разглядывает цветы, вместо того чтобы о них писать; смотрит, как небо отражается в лужах, и, поболтав рукой в воде, удивляется, почему рука не стала голубой, как вода; смотрит на порхающих в небе ласточек и ужасно хочет поймать одну из них, чтобы проверить, ест ли она шоколад. Сиди он в классе, ему пришлось бы написать: «Ловить ласточек нельзя, потому что они – божьи творения. Дети, которые их ловят, – злые и бессердечные…»

Да какие бессердечные! Прекрасно они делают!

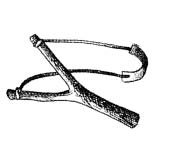

И Мартинелли, один-одинешенек посреди огромного луга, терпеливо упражняется в стрельбе из рогатки… Где, кстати, его портфель? Кажется, он оставил его вон там, за кустом, но это неважно – потом найдет.

Завтра утром, когда он придет в школу, он не скажет: «Синьор учитель, моя мама вчера была очень больна». Придумает что-нибудь поубедительнее. «Синьор учитель, – скажет он мне, – я хотел поймать ласточку, но у меня не вышло…»

А дети всё ждут, с распахнутыми глазами и бьющимся сердцем.

Нужно поторопиться, иначе им надоест ждать и они начнут рисовать на черновике человечков…

А так ли, собственно говоря, необходимо придумывать тему и заставлять их писать сочинение?

Да, потому что нужно отчитаться перед начальством: в конце года директор, убедившись, что в классе было проведено двадцать сочинений, похлопает учителя по плечу и похвалит его, а инспектор начальной школы, увидев, что в школе было проведено четыреста сочинений, горячо поздравит директора и произнесет немало торжественных и лестных слов…

Так что дадим уж ее, пожалуй, эту тему.

– Ребята, пишите!

Сорок перьев одновременно опустились в чернильницы.

– Тема: «Мой сосед по парте».

Наклоненные над листами головы, напоминающие головы велосипедистов, сосредоточенно склонившихся к рулю; перья, скрипящие по бумаге, потом гул, комментарии, восклицания, неизбежно следующие за тишиной ожидания.

Кто-то довольный потирает руки: «Легкотня!»

Кто-то в конце класса начинает хныкать:

– Синьор учитель, у меня нет соседа по парте!

Кто-то поднимает руку и, глядя на своего соседа с побритой под ноль головой, говорит:

– Синьор учитель, можно мне написать, что у моего соседа по парте длинные светлые волосы и что у него красивые локоны до плеч?

– Если он тебе разрешит… Франческони, скажи, ты не против, чтобы Криппа написал, что у тебя золотые локоны до плеч?

Франческони отрицательно мотает головой, потом задумывается, улыбается, представив себя блондином, да еще роскошным, но в конце концов честность берет верх:

– Нет. Пиши, что я бритый.

Бедный Криппа, у него могло выйти хорошее сочинение, если бы ему разрешили изящно описать своего соседа по парте… Я вообще начинаю жалеть, что дал эту тему, – она небезопасна.

Я вижу, как Марчеллини угрожающе смотрит на Манили и делает жесты, довольно ясно означающие: «После урока я как следует надеру тебе уши».

– Марчеллини, почему ты хочешь надрать уши Манили?

– Он написал в сочинении, что я ябеда и зубрила и что я никогда ничему не научусь в школе, потому что мне ума не хватит.

Еще один поднимает руку:

– Синьор учитель, можно я напишу, что мой сосед по парте все время корчит рожи, как только вы отворачиваетесь?

А один вообще тихонько плачет.

– Что случилось?

– Ну да, я бедный, – говорит он, указывая на соседа, – но зачем об этом в сочинении-то писать? Не все же богатые, как он, не все могут купить себе карманную чернильницу!

Карманная чернильница… Мечта всех мальчишек начальной школы. Такая чернильница открывается со щелчком, если нажать на специальную кнопочку, и не важно, что она при этом разбрызгивает во все стороны чернила и пачкает руки и одежду, заливает карманы… Иметь карманную чернильницу – все равно мечта, но она стоит очень дорого, и в классе такая есть, самое большее, у двух-трех человек. Так как же быть? Это я во всем виноват, это я дал такую тему.

Девушка уже отошла от окна, и мне кажется, что бутоны на цветке раскрылись чуть шире… Я завидую Мартинелли, который гуляет сейчас себе по лугу: он избежал пытки этим сочинением. Завтра придет в школу с широкой улыбкой: «Синьор учитель, а я ласточек ловил…»

Криппа доволен: получил от Франческони разрешение написать, что тот – блондин с золотистыми локонами до плеч, и понятно, почему получил: Криппа отдал ему за это офицера на коне, из тех, что стоят шестнадцати пеших.

Да и Марчеллини, похоже, больше не хнычет из-за того, что Манили написал о нем «ябеда, зубрила и ума не хватит», ведь тот подарил ему аж пять гватемальских марок, так что теперь Манили может писать что угодно на его счет; и может быть, если добавить шестую марку, он сможет обойтись без лишних слов и прямым текстом написать, что Марчеллини – балбес.

Парень, который плакал из-за того, что беден, и тот сейчас сидит довольный и улыбается с водяным пистолетом в руках.

Я потихоньку подхожу к его богатому соседу и становлюсь у него за спиной.

«Я богатый, – пишет он, – и поэтому у меня есть карманная чернильница. У моего соседа по парте, которого зовут Федеричи, ее нет, потому что он бедный. Но зато у него есть водяной пистолет, так что он все равно счастливый. Этот пистолет подарил ему я, потому что у моего папы много денег, и он купит мне еще один…»

Теперь уже все улыбаются, все довольны.

И чья это заслуга, если не старика-лавочника в кипе, который сейчас, наверное, считает деньги? Это благословенные деньги, потому что они помогли избежать драки после уроков, сделали счастливым Криппу, который может теперь написать свое красивое сочинение, и позволили Федеричи больше не чувствовать себя бедным – теперь, когда у него есть свой собственный водяной пистолет.

– Быстрее, ребята, пора уже переписывать на чистовик.

Переписывать на чистовик – сложное дело, но все равно приятное. Потому что это ответственность, которая заставляет ребят дрожать от волнения: переписать надо без ошибок, не чиркая, без клякс…

– Синьор учитель, у меня клякса, мне начать снова или можно стереть резинкой?

Надо написать сегодняшнее число, имя, фамилию, причем красиво и красными чернилами, у кого они есть. У кого нет – можно одолжить у соседа. Это же так приятно – написать «Криппа Джорджио, 4 „В“ клас» красными чернилами: кажется, что всё сочинение от этого становится лучше, и учитель простит и не будет считать за ошибку недостающую «с» в слове «класс», написанном красивыми красными чернилами.

Сколько вообще ошибок учитель не считает, прекрасно понимая, что дело здесь не в незнании, а в невнимании… «Вчера, когда я вошел в класс, учитель отруг меня за то, что…» Что означает этот «отруг»? «Отругал», конечно. Это означает, что в тот момент, когда писалось слово, мимо пролетела одна из первых весенних мух – вот почему, из-за этого почти магического воздействия, которое производят мухи на мальчишек, «ал» осталось в голове.

Для пожилых учителей, позабывших о мухах своей юности, – это ошибка, но не для молодых, для которых мухи еще – почти настоящее.

«Недавно Мама мне сказала…»

– Почему ты написал «мама» с большой буквы?

– Моя мама такая красивая, синьор учитель, и так меня любит…

Ошибка ли это? Или это мы ошибаемся, когда пишем слово «мама» с маленькой буквы?

Учитель на всякий случай подчеркивает красным слово «Мама», чуть заметно, потому что у него у самого есть мама, которую он очень любит, но, так как он все-таки учитель, он не может забыть о том, что «мама» – имя нарицательное, женского рода, единственного числа.

«Дз-зинь!» – звенит звонок. Урок закончился, те, кто дописал, сдают сочинения, кто не дописал – спешат изо всех сил, и если вдруг с пера соскользнет клякса, то ничего уже не поделаешь…

Внизу у входа ждет мама. И старичок с солдатиками и марками. И весна, которую Мартинелли сегодня не хотелось описывать в классе: вместо этого он отправился наслаждаться ею, настоящей, в надежде поймать ласточку – творение божье, которое своим чириканьем веселит сердца и молодым, и старым, и потому ловить ее нельзя, так уж водится писать в сочинениях…