Андрей Кокотюха, Валентина Скляренко, Владимир Сядро, Павел Харченко 50 знаменитых загадок истории Украины

От прадавних времен до Киевской Руси

Происхождение украинского народа

Наверное, не существует на Земле народа, который не интересовался бы своими корнями, не задавался бы вопросами своего происхождения. У древних скифов человек, не знавший свою родословную до седьмого колена, считался неполноценным. А представители всех древних цивилизаций прослеживали свое происхождение чуть ли не до сотворения мира, дополняя устные предания мифами и легендами. Происхождение украинского народа в течение долгого времени казалось простым и понятным: от общей древнерусской народности, наряду с россиянами и белорусами. Но современные ученые все чаще называют эту концепцию имперской и пытаются по-новому осмыслить события и факты, предшествовавшие появлению Киевской Руси…

Титульный лист «Історії України» М. Грушевского

Определение исторического прошлого украинского народа связано с огромным количеством проблем. Едва ли не самая главная из них – кого же считать предками? Каким принципом при этом руководствоваться – территориальным, языковым или культурным? А возможно, необходимо учитывать все три составляющие? Среди исследователей существует два основных взгляда на происхождение народов: автохтонизм и миграционизм. Автохтонисты полагают, что, несмотря на миграции, слияние или смешивание племен, каждый народ сохраняет преемственную связь с древнейшими жителями своей земли. Миграционисты же утверждают, что главную роль в процессе появления народов играют постоянные миграции. Возможно, если учесть оба этих фактора, картина станет более точной.

Итак, происхождение украинцев тесно связано с племенами, некогда жившими на землях современной Украины либо мигрировавшими через них. Таких племен и народов было немало: скифы, гунны, сарматы, славяне, половцы, татары. А задолго до них территорию Украины населяли первобытные племена: кроманьонцы, неандертальцы, питекантропы…

До недавнего времени считалось, что люди на украинских землях появились 150–200 тысяч лет тому назад. Но сравнительно недавние находки археологов «отодвинули» границу заселения в еще более отдаленное прошлое. На протяжении всего этого времени друг друга сменяли культуры, о которых мы знаем лишь по находкам археологов и результатам их исследований. Кого же мы можем считать самыми древними предками нынешних украинцев?

Наиболее известной из архаичных культур Украины является трипольская. Начало трипольской эпохи в Украине современная историческая наука датирует III–IV тысячелетием до новой эры. Эта культура была общеевропейской: помимо Украины, трипольцы освоили огромные пространства в Восточной Европе. Их поселения найдены в Словакии, Румынии, на Балканском полуострове. Жилища трипольцев были больше, чем современные крестьянские дома: 4–5 м в ширину и до 20 м в длину. Иногда встречались двух– и трехэтажные постройки, в которых могло проживать до 50 человек. Они располагались по кругу, в середине которого образовывалась большая площадь, которая могла служить загоном для скота или местом народных собраний. Размер трипольских поселений был внушительным – до тысячи построек. Основой экономики этой культуры служило земледелие (хлебопашество) и скотоводство. Также трипольцы были умелыми гончарами и даже создали собственную систему письменности. Внешний вид первых известных нам жителей Украины напоминал внешность жителей Малой Азии: скошенный лоб, орлиный нос, продолговатое, вытянутое лицо. Они принадлежали к так называемому баскоидному типу, как, впрочем, преобладающее большинство населения Европы и Средиземноморья периода неолита. Некоторые украинские ученые именно трипольцев считают этническими предками украинцев. Например, академик Алексей Соболевский отождествлял их с пеласгами – предками киммерийцев и скифов. Но большинство исследователей все же предпочитает искать корни украинского народа в более поздних временах, ведь доказать генетическую связь трипольской культуры с народом современной Украины практически невозможно.

Вторая культура, часто упоминаемая среди возможных предков современных украинцев, – киммерийцы, которых позднее вытеснили скифы. Интересно, что отличия между двумя этими культурами трудно было найти даже Геродоту, жившему в V веке до н. э. Описывая войну скифов с киммерийскими царями, он склоняется к мысли, что это была не война между разными государствами, а обычная междоусобица. Киммерийские курганы почти ничем не отличаются от скифских; общность антропологических типов, черт культуры и быта свидетельствуют об этнической наследственности. Более того, изображения скифов и киммерийцев на керамической посуде очень похожи.

Скифы впервые упоминаются в ассирийских источниках в VII веке до н. э. Этот воинственный народ пришел из Малой Азии, расселился в Причерноморье, покорив на своем пути местные племена, и основал мощное государство, которое в период расцвета простиралось от украинских степей до Урала. Смешавшись с фракийцами, которые жили к западу от Днестра, скифы стали предками современных буковинцев, гуцул и бойков. Скифы жили в покрытых соломой домах с глиняным полом и печами, имели хозяйственные ямы-погреба для сохранения пищевых запасов. Они разводили домашних животных: преимущественно коров, овец, коней. Примерно с V века до н. э. на Поднепровье и Побужье появились большие скифские городища, укрепленные земляными валами высотой 10–12 м. В верхней части городов жила скифская аристократия. Здесь были каменные дома с глиняными печами, построенными на деревянном каркасе. Сам акрополь часто был отгорожен от нижнего города каменной стеной. В нижней части городища располагались ремесленные кварталы с хатками на 2–3 комнаты, печами и жертвенниками. Рядом находились землянки-мастерские или амбары для сохранения зерна. Самые известные скифские городища на Украине – Шарпинское и Пастырское в Херсонской области, Немировское в Подолье, Мотронинское в Киевской области. Интересно, что по размерам скифские городища были гораздо больше многих княжеских поселений времен Киевской Руси.

Во времена Геродота Скифия была многонациональным государством. Здесь мирно сосуществовали калипиды, алазоны, скифы-пахари, скифы-кочевники, царские скифы. Впрочем, три последних этноса многие историки считают разными социальными слоями единой скифской культуры. Если о трипольцах мы знаем сравнительно немного, то скифов уже с полным правом можно назвать праукраинцами. Это подтверждается тем, что крупные скифские городища расположены в основном в пределах Украины. Кстати, обычай встречать гостей хлебом-солью украинцы переняли именно у скифов. Да и традиционный украинский костюм хранит «воспоминания» о скифских временах: расшитая на плечах и груди одежда, шаровары, остроугольный башлык, из которого намного позже развилась форма казацкой шапки. Много общего было и в языке. Например, в скифском, как и в украинском, не было звука «ф» (в современном украинском языке почти все слова, которые имеют звук «ф», – иноязычного происхождения).

Восточнее скифских владений (Приазовье, Поволжье, Южное Приуралье) жили скотоводческие племена сарматов. Памятники культуры сарматов имеют немало общих черт со скифскими: сходные орнаменты на глиняной посуде, литые бронзовые котлы, которые, возможно, играли роль ритуальной посуды, бронзовые зеркала, глиняные курительницы, каменные тарелки, которые применялись для разжигания жертвенного огня. Интересно, что, по сведениям Геродота, сарматы произошли от брака скифов с амазонками. Кстати, название «сарматы», или «савроматы» было хорошо знакомо украинцам, а в казацких летописях встречаются любопытные выражения: «наши казацко-сарматские предки», «князь сарматский и гетман всего Запорожского войска»… Возможно, эти выражения появились как дань господствовавшей в то время исторической гипотезе об общем происхождении украинцев и поляков от единого сарматского корня.

Еще одним этносом, от которого, как считается, произошла украинская нация, были анты. Они использовали старые скифские городища, расположенные в районе Днепра, и унаследовали частицы скифо-сарматской культуры. Лингвисты утверждают, что анты говорили на языке, близком к разговорному языку Киевской Руси. Подтверждают эту версию и имена антов, сохранившиеся в летописях, – Бож, Межамир, Хвилибуд, Доброгаст.

В восточных степях Украины в XI–XIII века жили половецкие племена. Часть из них переходила на службу к русским князьям. Еще и сегодня можно увидеть в степи памятки половецкой культуры – каменных баб. Хотя древнерусские летописи описывают половцев как «поганых», но уже сам факт возможности заключения с ними временных союзов говорит о том, что этот народ также внес свой вклад в становление украинского этноса.

Таков краткий список (возможно, далеко не полный) тех племен и народностей, которые оставили свой след на украинской земле и могут считаться предками сегодняшних украинцев.

Раз уж речь зашла об украинском народе, необходимо сказать хотя бы несколько слов о его названии и, собственно, названии страны. Украинский исследователь Сергей Шелухин считает, что происхождение слова «Украина» уходит в глубину веков. Впервые оно упоминается в Ипатьевской летописи под 1187 годом в довольно печальном контексте – рассказе о смерти переяславского князя Владимира Глебовича, защитника украинских земель от нападений половцев. Под «Украиной» в тексте летописи подразумеваются Киевщина, Черниговщина и Переяславщина. В Галицко-Волынской летописи «Украина» – это уже северо-западные земли Галиции и Волыни. В последующие годы слово «Украина» понималось по-разному: то как порубежные, пограничные земли Киевской Руси, то как окраина Речи Посполитой. Этимологически оно восходит к старославянскому корню «кра», имевшему значение «резать». От этого корня произошло словенское «krajat» и чешское «krajetі», а также украинские слова «краяти» (резать), «окраєць» и др. Таким образом, Украина – это «отдельная, отрезанная земля». Либо – «окраинная, близкая к краю». Здесь необходимо сделать одно маленькое уточнение. Слово «окраина» некогда не имело того негативного оттенка смысла, который вкладывается в него сейчас. Во времена формирования украинского этноса еще не сложилось устойчивое противопоставление центра и окраины. Прежде всего потому, что жизнь в центральных и окраинных районах практически ничем не отличалась. Единственным существенным отличием была сравнительная защищенность центра. При этом на пограничных землях селились люди, как говорится, не из робкого десятка – ведь они в любой момент могли подвергнуться нападению соседей. Окраина раннего средневековья – это не захолустье, а боевой рубеж. Не случайно поселенцам таких районов предоставлялись определенные льготы. Слово «украинцы» – производное от «Украины» – обозначало жителей соответствующей территории. Сейчас уже трудно установить истину, но, скорее всего, эти люди обладали целым рядом качеств, позволяющим выжить в условиях постоянной боевой готовности. В пользу именно такого толкования говорит добрая слава украинских бойцов-наемников, которых охотно принимали в войско правители многих стран.

У большинства народов есть целый набор типичных черт, которыми они характеризуют своих соседей. Эти стереотипы чрезвычайно живучи: если ирландец – значит, рыжий; если англичанин – бледный, худой и чопорный. Портрет «классического» украинца составить намного сложнее (если речь не идет о запорожских казаках – фигурах достаточно колоритных). Украинкам повезло больше: их красота воспета в целом ряде стихотворений и песен. Черные брови, карие очи и вишневые губы – типичные черты классической украинской красавицы. Но насколько этот портрет близок к оригиналу? И можно ли вообще говорить о каких-то типично украинских чертах?

Антропологи внесли немалый вклад в установление происхождения украинцев. Первые антропологические описания украинцев были сделаны в 1779 году Федором Туманским ив 1786 году Афанасием Шафонским в книге «Черниговского наместничества топографическое описание». Оба автора обратили внимание на антропологическую неоднородность состава украинцев, сохранившуюся, кстати, и до сего дня. По мнению современных исследователей, в Украине насчитывается целых семь антропологических типов, сохранивших родство с породившими их культурами.

Первый тип – дунайский. К нему принадлежат потомки носителей шнурокерамических культур[1] Южной Польши, Западной Украины и Подолья. Дунайский антропологический тип преобладает в равнинной Галиции, западном Подолье (кроме северных районов Львовской и Тернопольской областей) и составляет более 10 % всего населения Украины. У представителей этого типа длинное, относительно узкое лицо с длинным, прямым и тонким носом.

На Житомиргцине, Ровенгцине и Волыни распространен полесский тип (полегцуки). Особенности этого типа – очень низкое и широкое лицо, максимально развитое надбровье, массивный лоб. Рост полегцуков средний, волосы у них светлее, чем у жителей других регионов, а глаза, наоборот, темнее. Интересно, что этот тип не зафиксирован ни в одном ареале Европы, кроме Украины.

Верхнеднепровский тип – самый редкий в Украине. Он встречается только в Рипкинском районе Черниговской области. Его главная отличительная черта – очень светлая пигментация глаз.

Центральноукраинский тип – потомки славян, поселившихся на землях Полтавщины и Киевщины. Они отличаются высоким ростом, но остальные антропологические показатели – лицо, пигментация волос и глаз, высота переносицы – у них средние. Несмотря на монголо-татарское нашествие, представители этого типа сохранили европеоидные черты. Это, пожалуй, самая многочисленная группа – до 60 % украинцев.

Представители нижнеднепровско-прутского типа сохранили черты своих предков – индо-иранцев. Это высокорослые смуглые люди с темными глазами и волосами. Наиболее яркие его представители живут в селе Каменное Лебединского района.

В Карпатах и на Буковине встречаются еще два антропологических типа украинцев – динарский и карпатский. Динарский тип имеет существенные фракийские, кельтские и индийские компоненты. Волосы у них в основном темные, а глаза могут быть как светлыми, так и темными. Карпатский тип имеет генетическую связь с народами Балканского полуострова, Кавказа и Северной Индии.

Надо сказать, что Украина неоднородна не только с точки зрения антропологов. Еще в XIX веке сформировалось представление о нескольких этнографических районах Украины, которые отличались друг от друга укладом жизни, традициями, способами хозяйствования. Это Подолье, Покутье, Галиция, Закарпатье, Слобожанщина, Волынь, Сиверщина. В последнее время Украину принято разделять на шесть историко-этнографических зон: Полесье, Карпаты, Подолье, Среднее Приднепровье, Слобожанщина, Юг. Каждая из этих зон имеет свои характерные черты: типы строений, особенности костюма, традиционных ремесел. В последнее время эти различия постепенно исчезают, но еще в позапрошлом и в начале прошлого веков по одному взгляду на приезжего можно было понять, откуда он родом.

Разнообразие традиций, антропологических типов украинцев и длинный список проживавших на украинских землях народов настолько велики, что, казалось бы, трудно составить сколько-нибудь стройную концепцию происхождения украинской нации. Однако же такие концепции все-таки существуют.

Надо сказать, что вопрос о происхождении украинцев часто зависел от политических взглядов авторов той или иной концепции. Например, выдающийся русский историк М. Погодин, стоявший на позициях славянофильства, полагал, что после распада Киевской Руси население Приднепровья перешло на территорию Центральной России и со временем образовало Московское государство. Малороссы же пришли в Приднепровье с Волыни только в XIV–XV веках, поэтому истинной наследницей культуры Киевской Руси является Россия. В свою очередь, М. Грушевский, автор «Истории Украины – Руси» полагал, что русский народ не имеет к Киевской Руси никакого отношения, поскольку это была украинская держава.

В советское время наибольшее распространение получила компромиссная концепция древнерусской народности, впоследствии распавшейся на три восточнославянских народа – украинский, русский и белорусский. Однако эта концепция устраивала и устраивает далеко не всех. Например, известный украинский историк, профессор С. Кульчицкий указывал на то, что «…пять восточнославянских племенных союзов, которые образовали Киевскую Русь, не могли за короткое время существования этого довольно хрупкого раннефеодального государственного образования слиться в одну народность. Очевидно, отличия между тремя современными народами ведут свое начало в отличиях между союзами племен, которые существовали еще из первых веков нашей эры».

Что же касается главного вопроса данной статьи – так кого же можно считать первыми украинцами? – то здесь по-прежнему среди ученых нет единого мнения. Авторитетный историк-публицист И. Лысяк-Рудницкий называет родоначальниками украинского этноса антов. Этой же точки зрения придерживался и М. Грушевский. Он полагал, что украинская (точнее – украинско-русская) культура возникла еще в IV–VI веках. Именно эта культура стала родоначальницей Киевской Руси, а после ее распада – галицко-волынской культуры. Великороссы же образовали совсем другое государство – владимиро-московское. Кстати, после длительных дискуссий даже часть российских ученых признала верной «раннесредневековую» версию происхождения украинцев-русов.

Что же касается версии о происхождении украинцев от трипольской культуры, многие историки откровенно называют ее «романтико-фантастической». Дело в том, что изначально трипольская культура возникла на территории Румынии, и произошло это около 7,5 тысяч лет назад. Только намного позже носители этой культуры появились на землях Правобережной Украины. Конечно, заманчиво объявить себя самым древним в мире народом, но возникает вопрос: а почему, собственно, трипольцы – украинцы, а не древние румыны?

Эта гипотеза базируется на реальных фактах, но дает им совершенно абсурдную интерпретацию, ярче всего проявившуюся в концепции Ю. Шилова. По его мнению, некогда существовало могучее трипольское государство Аратта – древнейшее в мире. Оно было колыбелью всех древних цивилизаций – Шумера, Египта, Китая, – а также трех славянских народов: украинского, русского и белорусского. После распада этой сверхдержавы, виновником которого якобы стали соседи – евреи, греки и латиняне, – часть трипольцев ушла в болота Полесья и дала начало белорусскому народу. Вторая часть осела на нынешних украинских землях, а третья – наиболее активная (россияне) – села на корабли и отправилась в Малую Азию, где основала легендарную Трою. Дальше – больше. Оказывается, Одиссей, по мнению Ю. Шилова, был родом из Одессы, а слово «этруски» означало «это русские». После изгнания с Апеннинского полуострова «эти русские» подались в Скандинавию, прославились там под видом норманнов, а затем вернулись в родное Триполье и основали там государство Русь. Сейчас же перед потомками трипольцев стоит эпохальная задача: объединиться вновь и возродить Аратту. По идеологическому содержанию эта версия близка к уже упоминавшейся версии существования трех братских народов, выросших из древнерусской народности. Но ее аргументация явно относится к области «ненаучной фантастики».

Эдмунд Берк, английский мыслитель и политический деятель XVIII века, когда-то сказал, что «история – это союз между умершими, живыми и еще не родившимися». Чтобы этот союз существовал, необходимо помнить о своих истоках. И не искать других – пусть они даже выглядят более привлекательно. Ведь народ существует только тогда, когда помнит – кто он, откуда и, самое главное, куда идет…

Тайны и сокровища древнего Триполья

XIX и начало XX столетия иногда называют эпохой великих археологических открытий. Именно тогда Г. Шлиман раскопал Трою, Микены и Тиринф, А. Эванс обнаружил на Крите останки дворцового государства, которое назвал минойским, Леонард Вулли провел раскопки древнего шумерского города Ура. В самом конце XIX века было сделано еще одно поразительное открытие. Археолог Викентий Хвойка, который с 1893 года проводил раскопки в Клеве на улице Кирилловской, а в 1896 году – возле села Триполье, обнаружил памятки культуры, которая и сегодня является одной из самых интересных загадок истории.

Реконструкция трипольского дома и поселения

Культура, найденная В. Хвойкой, получила название «трипольской» – по месту проведения раскопок. Позже выяснилось, что она была широко распространена на территории Украины (в основном Правобережной), Молдавии и Румынии. Интересно, что поселения, обнаруженные в Нижнем Подунавье, более древние, чем украинские, а значит, эта культура старше Трипольской. Поэтому румыны называют эту культуру не Триполье, а Кукутени. Она относилась к эпохе энеолита – переходного периода между каменным и бронзовым веками. Современниками Триполья были великие цивилизации Ближнего Востока – Шумер и Египет, возникшие именно в энеолите на благодатных почвах Междуречья и Нильской долины.

Судя по археологическим находкам, трипольская культура прошла через три этапа. Один из ведущих специалистов по трипольской культуре Т. Пасет классифицировал их как ранний (4000–3600 г. до н. э.), средний (3600–2800 г. до н. э.) и поздний (2800–2000 г. до н. э.). Первой загадкой, с которой столкнулись ученые, было происхождение трипольцев. Кем были эти люди? Откуда они пришли на территорию Украины? Относительно этого существует несколько гипотез. По мнению В. Хвойки, трипольцы были предками славян и всегда жили на этих землях. Просто раньше не удавалось обнаружить остатки их поселений. Ученые Ф. Биляшевский, А. Спицын и В. Городцов полагают, что «культура проникла с юга через Эгейское и Мраморное моря из берегов Малой Азии или через Средиземное море из Финикии или Египта». Советский историк Н. Марр утверждал, что предками трипольцев были племена пелазгов, которые пришли по

Черному морю с Северного Кавказа. Украинские археологи В. Маркевич и В. Даниленко считали трипольскую культуру синтезом местных племен буго-днестровской культуры и пришлых балкано-дунайских племен. Каждая из этих версий имеет право на существование, но ни одна не имеет четких доказательств. Известно только одно: уже во второй четверти IV тысячелетия до н. э. в Среднем Поднестровье и на Южном Буге проживало несколько племенных групп оседлого трипольского населения. У этих групп было немало общего в быту и культуре, и они разительно отличались от многочисленных соседних племен того же периода.

Шаг за шагом археологи и историки восстанавливали картину жизни племен, живших более пяти тысяч лет назад. Они выяснили, что трипольцы перешли от примитивного мотыжного земледелия к использованию тягловой силы и плуга, овладели первым металлом – медью, умели вываривать соль и строить оборонительные городища. Применение новых (для того времени) технологий привело к росту населения. Только на территории Украины найдено свыше 1000 стоянок трипольской культуры. Постепенно трипольцы расселились в Приднестровье, на Волыни, юго-западном Причерноморье. Общее количество населения, обитавшего на территории, относящейся к трипольской культуре, достигло небывалой по тем временам величины – по разным оценкам, от 400 тысяч до 2 миллионов человек.

Чаще всего трипольцы строили родовые или племенные поселения, которые насчитывали от десятка до сотни жилит и хозяйственных сооружений. Все строения были расположены несколькими рядами или концентрическими кругами вокруг большой площади, на которой стояло одно или несколько святилищ. От площади радиально расходились улицы, вдоль которых располагались усадьбы.

Интересно, что трипольцы строили жилье двух типов. Одни из них – так называемые «чесночницы» – представляли собой углубленные жилища, которые состояли из жилой части и хозяйственных ям. В основании эти «здания» напоминали восьмерку или тройку. Стены их были пологими, дно неровным. В каждом из таких жилищ находилось по два-три очага.

Второй тип жилья – наземные глинобитные жилища площадью от 30 до 150 м2 – отличался довольно сложной конструкцией. Пол из глиняных обожженных валиков выкладывался на деревянном помосте, а потом обмазывался глиной. Стены (также обмазанные глиной) сооружались на деревянном каркасе. Двускатная крыша перекрывалась соломенными или камышовыми снопами. Окна были небольшими и округлыми. В середине могла быть одна, две или три комнаты. В каждой комнате была печь, лежанка и семейный алтарь-жертвенник. Жилье трипольцев выглядело очень живописно: его стены, двери и оконные карнизы разрисовывались вертикальными полосами красного, желтого и белого цветов.

Почему же трипольцы строили такие разные жилища? Ведь обычно в подобных ранних культурах встречается один тип жилья. В. Хвойка считал, что глинобитные жилища были сооружениями погребального характера, «домами мертвых». А его коллега В. Збенович утверждал, что глинобитные здания были стационарным жильем трипольцев, а «чесночницы» строились лишь на раннем этапе основания поселения.

Одна из самых интересных черт трипольской культуры – то, что для нее характерны города. А как иначе можно назвать огромные поселения площадью до 400 га, в которых насчитывалось до 2000 домов и до 25 тысяч жителей? Несколько таких огромных поселений было обнаружено в районе Умани, в середине течения Южного Буга, а также в междуречье Днестра и Прута. В то время это были самые крупные поселения на территории Европы. В трипольских протогородах (так их называют исследователи) уже существовала квартальная застройка, многие дома были двух– или даже трехэтажными.

Основными занятиями жителей Триполья было земледелие и скотоводство. Во времена расцвета трипольской культуры наступил так называемый большой климатический оптимум, благодаря которому на территории Европы надолго воцарился теплый и влажный климат. Процветанию земледелия способствовали и новые способы обработки земли. Вспаханные с использованием тяговой скотины поля засевались твердой и мягкой пшеницей, ячменем и просом. Есть все основания думать, что трипольцы выращивали также бобовые культуры и лен. Участки находились недалеко от поселений. Урожай собирали при помощи серпов или просто срывали колосья руками. Для приготовления пищи зерно размалывали. Археологи нашли зернотерки, состоявшие из двух камней. Очевидно, это была работа для женщин. Доказательством этого служат найденные в трипольских домах фигурки, изображающие женщин, занятых изготовлением муки.

В селениях держали и домашних животных: быков, коров, овец, свиней. Вероятно, что к тому времени уже были приручены конь, а также собака. О существовании скотоводства свидетельствует и находки керамических сосудов со стенками в дырках, которые, скорее всего, применялись для изготовления творога и сыра. Для выпаса использовались пастбища на плато, пойменных лугах рек. Животные были важной частью жизни поселений. Молоко и мясо разнообразили рацион трипольцев, кожа и шерсть шли на изготовление одежды, а крупный рогатый скот использовали для обработки земли и перевозки грузов.

Приручение животных не означало, что охота отжила свое. Трипольцы были прекрасными охотниками. Кроме оленя, косули, кабана, лося и тура, они охотились на хищников (медведя, лисицу), грызунов (бобра, зайца, белку) и птиц. Оружием им служили каменные топоры-клинья, стрелы с кремневыми наконечниками и, вероятно, копья. Изготавливали они и снаряжение для рыбалки: при раскопках было найдено немало костяных и медных крючков. В меню трипольцев входили также пресноводные моллюски, ягоды, грибы и желуди (их растирали на зернотерках и добавляли в тесто).

Время от времени трипольцы оставляли свои поселения и переходили на новое место. Эта склонность к переселению объясняется просто: земля постепенно истощалась, да и за дровами приходилось идти все дальше и дальше. Ведь крупное поселение нуждалось в большом количестве топлива. Еще одной причиной переселений был поиск месторождений кремня, который для трипольцев был важнейшим сырьем. Несмотря на то что изделия из меди уже появились, кремневые наконечники, ножи, пластины-вкладыши для серпов, скребки пользовались спросом постоянно. Инструменты для обработки шкур и изготовления одежды делали из глины, рога, кости или дерева. Казалось бы, все просто и объяснимо. Но вот интересная деталь: переходя на новое место, трипольцы сжигали свои поселки вместе со всем скарбом. Почему трипольцы так поступали, ученые объяснить не могут.

В ткачестве и прядении жители Триполья достигли немалых успехов. Они умели ткать полотно и делать ковры, освоили вязку чулочного типа. Но, пожалуй, главным их достижением была керамика. Хотя гончарный круг еще не был известен трипольским мастерам, их изделия поражают разнообразием и утонченностью форм. Для росписи глиняной посуды широко применялись минеральные краски (белая, желтая, красная и черная), а обжигали ее в специальных печах. Часто на керамику наносился орнамент. У каждой племенной группы были свои разновидности посуды и традиции ее украшения.

Судя по изображениям на посуде и фигуркам людей, животных и мифических существ, культ веры трипольцев был довольно сложным. Главной богиней трипольцев была так называемая «Большая мать всего сущего», богиня плодородия. В образном мировосприятии трипольцев оплодотворение женщины равнялось посеву на поле; богиня отождествлялась с кормилицей-нивой. Вероятно, поэтому ее статуэтки делали из глины, добавляя к ней зерна и муку. Эти статуэтки, видимо, были оберегами для женщин, а возможно – и для всех обитателей дома. Не забывали трипольцы и о домашних животных: археологи нашли немало фигурок быка, свиньи, собаки, а также птиц.

Обряды трипольцев восстановить практически невозможно: слишком много времени прошло с тех пор. Лучше всего изучен погребальный обряд. В ранний период мертвых сжигали, а позже стали хоронить в позе эмбриона: возможно, так умершего готовили к новому рождению в загробном мире. В центре могилы лежал глава семьи (тогда это был уже мужчина), а возле него – женщина и дети. Курган был окружен другими курганами из камня, где были захоронены животные и изображения людей. Интересно, что в городах трипольцев, в отличие от небольших поселений, не было кладбищ. Мертвых хоронили под полами жилых домов или в специальных ямах, расположенных внутри поселка. Вероятно, трипольцы таким образом стремились удержать душу умершего в своем племени.

Исчезновение трипольской культуры – не меньшая загадка, чем происхождение трипольцев. Примерно в 2000 году до н. э. ее след теряется. Как и почему исчезла трипольская культура? Может быть, произошло какое-то стихийное бедствие или эпидемия? Или трипольцы просто смешались с другими племенами? Если эта гипотеза верна, то возможной преемницей Триполья была Среднеднепровская культура. Керамика и бытовые вещи этой культуры очень похожи на те, что производились когда-то трипольцами. Но есть и еще одна версия, заслуживающая внимания. Вполне возможно, трипольская культура медленно сошла на нет в результате изменения климата. Он стал намного более засушливым, что сказалось на земледелии. Экстенсивное землепользование, сильно истощавшее землю, в этих условиях стало невозможным. Постепенно города трипольцев пришли в упадок, а сами они отправились искать новые плодородные земли. Ученые находили предметы, похожие на трипольские, во многих местах – на территории современных Британских островов, Ближнего Востока, Египта, Греции, Италии и даже в Сахаре. Но говорить о полном совпадении ни в одном случае было нельзя. Так что не исключено, что правы авторы еще одной версии, в которую поначалу мало кто верил: на закате своей цивилизации трипольцы ушли… под землю. Ученые нашли на Западной Украине ряд подземных сооружений, в которых, как предполагают, обитали представители поздней трипольской культуры. На юге Тернопольской области за последнее время было обнаружено пять пещерных стоянок, которые по возрасту как раз соответствуют периоду заката Триполья. Археологические работы ведутся, в частности, в пещере Вертеба возле села Бильце-Золото. Эта пещера была известна историкам еще с XIX века, но научные изыскания здесь начались только в конце XX века. В пещере были найдены остатки трипольской керамики, характерные обереги и наскальные изображения быка – одного из главных животных Триполья. Специалисты Института археологии НАН Украины полагают, что под землю трипольские племена загнали сильные внешние враги, привлеченные их богатствами, и надеются найти этому подтверждение.

Несмотря на то что нам уже многое известно о трипольской культуре, она по-прежнему остается загадкой для исследователей. На каком языке говорили эти племена? Почему они создавали огромные города вместо небольших поселений? И наконец, какова была их дальнейшая судьба? Но археологические находки упорно хранят тайны, раскрыть которую вряд ли удастся.

О чем говорят петроглифы Каменной Могилы

В степи, недалеко от Мелитополя, есть огромный каменный холм, похожий на могильную насыпь. Его диаметр составляет почти километр, периметр – около 3 км, а высота достигает 12 м. Около 3 000 каменных «блоков» разных размеров, гроты, впадины, трещины загадочной горы поразительно напоминают строение человеческого мозга. Это – государственный историко-археологический заповедник Каменная Могила…

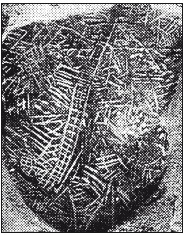

Петроглифическое письмо

Каменная Могила образовалась на месте огромного древнего гейзера или грязевого вулкана, который прекратил свою деятельность около 5 млн лет тому назад. Жерло его забито своеобразной пробкой из спрессованного и окаменевшего за миллионы лет песка. Со временем под действием солнца, ветра и воды гигантский массив начал распадаться на отдельные части, внутри образовались пустоты, похожие на пчелиные соты. Сейчас Каменная Могила лишь в малой степени сохранила свое былое величие. Но и та часть, которая сохранилась до сих пор, поражает своей грандиозностью. И честно говоря, до сих пор не дает покоя исследователям. Ведь именно отсюда начинается цепь загадок, которая и привела историков к древнейшему и наиболее таинственному государству в истории человечества.

Известный украинский археолог Юрий Шилов утверждает, что Каменная Могила имеет особую энергетику. И это не просто слова. На поверхности Земли выходы такой энергии фиксируются аэрофотосъемкой в виде колец. Доказательством мощной энергетики странной горы служат также поломки различных приборов, видеоаппаратуры, с помощью которой проводились исследования Каменной Могилы, постоянные сбои в их работе. Так, временами техника произвольно включалась и выключалась. Люди же, которые находятся близ горы, испытывают особые ощущения радости и блаженства.

Каменная Могила давно привлекает к себе внимание ученых. Первые сообщения об этом загадочном месте датируются 1778 годом. А в конце XIX столетия археолог М. Веселовский обнаружил в одном из гротов потухшего вулкана таинственные знаки. Однако он не имел ни малейшего представления об их значении, а потому… вообще не придал загадочным письменам никакого внимания! Понадобилось еще полвека, чтобы ученые всерьез задались целью изучения надписей и рисунков Каменной Могилы. Особую роль в раскрытии ее тайн сыграли археологи О. Бадер, М. Рудинский, В. Даниленко, В. Гладилин и Б. Михайлов.

Борис Михайлов, директор государственного музея-заповедника «Каменная Могила», в течение 30 (!) лет занимался исследованием странных надписей и за это время подготовил несколько книг, а также фотоальбом «Каменная Могила – мировой памятник древней культуры в Украине» (2003), вместивший снимки надписей и рисунков, возраст которых превышает 10 000 лет!

Долгое время все попытки разгадать тайну необычной горы оставались тщетными. Археологи, которые занимались прочтением «текстов», сталкивались с главной проблемой – отсутствием глубоких знаний в области таких древних языков, как шумерский и египетский. А ведь, похоже, только они могли бы пролить свет на тайну древнего письма Каменной Могилы. В июле 1994 года по приглашению Юрия Шилова заповедник посетил один из наиболее известных шумерологов – Анатолий Кифишин. Уже короткое ознакомление с надписями поразило его. Исследователь заявил, что, по всей вероятности, в Украине находится протошумерский религиозный центр и сохранились древние шумерские знаки!

Рассматривая экспонаты в музее, действующем на территории заповедника, Кифишин, неожиданно даже для себя самого, легко смог прочитать надпись на одной из табличек. Она представляла собой копию знаков из грота Каменной Могилы. Ученый тут же решил всерьез заняться расшифровкой «текстов» странной горы. В результате напряженной многолетней работы увидело свет капитальное исследование под названием «Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива XII–III тысячелетий до н. э.». Книга была представлена на суд ученых и общественности осенью 2001 года и вызвала более чем противоречивую реакцию – от пылкой поддержки до яростной критики и нападок.

Следует сказать, что всего исследователями было обнаружено 62 пещеры с надписями и рисунками, а также 160 каменных табличек с письменами. В своей книге А. Кифишин заявил, что ему удалось расшифровать надписи на 40 панно и 16 табличках. Итог исследований подтвердил начальное предположение о том, что пиктографическое письмо Каменной Могилы является протошумерским, а сама загадочная гора на протяжении тысячелетий играла роль духовно-религиозного центра.

Одна из плит содержит надпись «Шу-Нун», выполненную большими (до метра высотой) знаками. В переводе с шумерского это означает «Рука Царицы» (или же «Закон Владычицы»). Кифишин выдвинул предположение, что так называлось само древнее святилище. Кстати, известный русский языковед Н. Марр доказывал: украинский глагол «шукати» происходит именно от шумерского «шу» – «рука». Киевский же исследователь С. Пауков считает, что от названия «Шу-Нун» произошли также украинские слова «шана» и «шанувати».

Помимо прочего, А. Кифишин сумел расшифровать календарь Каменной Могилы, которому свыше 14 000 лет, выяснил, что протошумерские пиктограммы «зерно», «ячмень», «плуг», «колесо» и «пиво» (!) впервые появились на Каменной Могиле, в Придунавье и Приднестровье уже в V–IV тысячелетиях до н. э. Исследователь пришел к интересному и впечатляющему выводу: «Каменная

Могила – это грандиозный древний архив, который позволяет пролить свет на историю цивилизации Шумера». Для обоснования своей точки зрения А. Кифишин привел примеры протошумерских пиктограмм, обнаруженных на Юге Франции, в Трансильвании, Придунавье и Приднестровье.

С именем А. Кифишина связанно не только начало разгадки секретов Каменной Могилы. Ему также принадлежит честь расшифровки текстов святилища одного из самых древних городов мира – знаменитого Чатал-Гую-ка, располагавшегося на территории современной Турции (в Центральной Анатолии). Время возникновения Чатал-Гуюка датируется приблизительно 6500 годом до н. э. Структура города была строго ритуальной, жилища в нем чередовались с большим количеством святилищ. А. Кифишин обратил внимание на изображение «рожающей богини» в одном из этих святилищ. Примечательно, что ранее все ученые считали узоры на покрывале богини орнаментом. Кифишин же доказал, что исследователи просто «проходили мимо загадки». Ряд «орнаментальных элементов», размещенных на покрывале небожительницы, оказался не чем иным, как девятью надписями. Причем все они соотносятся с рядом текстов Каменной Могилы. По мнению ученого, письмена Чатал-Гуюка очень близки к шумерским, их легко читать, в то время как знаки Каменной Могилы более архаические и расшифровываются намного сложнее. Но каким образом могла возникнуть общность между текстами столь удаленных друг от друга районов? Загадку эту удалось разрешить только недавно, когда наука установила факт существования у палеолитического населения Европы периода последнего обледенения, которое наступило больше 20 тысяч лет назад, единой материальной, духовной культуры и языка. Археологи доказывали: это могло случиться только при условии реального общения и существования хорошо налаженных связей. Эту же гипотезу подтверждают антропологи и генетики. Оказывается, более 80 % европейцев происходят от общих пращуров времен палеолита. Согласно мнению специалистов, около 24 000 лет назад в Европе сложились три больших сообщества, которые находились на территории Испании, Балкан и Украины; как раз их потомки и преобладают сейчас на северо-востоке, в центре и на востоке континента.

Исследователь В. Моисеенко приводит такие интересные данные: «Когда генетики из Стенфорда расшифровали результаты изучения хромосомы У нескольких тысяч мужчин из 25 стран Европы, то оказалось, что предки трети из них когда-то проживали на территории нынешней Украины. И в этом нет ничего странного, так как во время максимума обледенения Центральная Европа была практически безлюдной. Люди прятались от холода на территории нынешней Франции, на Иберийском и Апеннинском полуостровах, на Балканах и в Причерноморье».

Известный ученый Дж. Кемпбелл, исследовав источники мировой мифологии, обнаружил две основные мифогенетические зоны мира: агрокультурно-подэкваториальную и охотниче-приледниковую. Эпицентром второй из них как раз и являлась территория нынешней Украины.

Анатолий Кифишин на основе исследования огромного количества древних шумерских надписей пришел к выводу: письменная история человечества является гораздо более древней, чем это считалось ранее. Во всяком случае, ее «нижняя граница» отодвигается, по крайней мере, до XVIII тысячелетия до н. э. Каменная Могила, по его мнению, не являлась единственным подобным религиозным центром в те давние времена. Аналогичное святилище обнаружили, например, в районе современного Фонтенбло под Парижем. Вообще же, древние письмена были распространены на огромной территории от Пиренеев до Урала и Южного Казахстана. Их находят на скалах под Свердловском, в пещерах Южной Франции, в пиренейской пещере Альтамира. А чего стоит «книга» из 29 плит, обнаруженная на территории Черкасской области!

Знаки, которые исследователи обнаружили в разных регионах Европы, повторяются на протяжении тысячелетий. Интересной и важной особенностью надписей Каменной Могилы является то, что в них содержатся ссылки на еще более древние или особо почитаемые таблички. 160 таких «страничек» были найдены В. Даниленко и Б. Михайловым. Именно их А. Кифишин называет «первоисточниками» и считает, что «форма ссылки на более древний источник была известна именно в Шумере». Но вот вопрос: действительно ли архаическая форма происходила из Шумера? Оказывается, вряд ли. Скорее и для Шумера, и для многих других центров «письменных культур» метрополией являлось именно Причерноморье.

Один из наиболее авторитетных знатоков культуры шумеров Лео Опенгейм в книге «Древняя Месопотамия» проанализировал проблему истоков шумерской письменности. Он пришел к заключению, что принцип письма был изобретен… нешумерскими предшественниками древних месопотамцев. Именно им должны принадлежать наиболее ранние из признанных шумерскими надписей на глине. Так кем же были эти загадочные создатели письма? Кто они и кто является их потомками? Для того чтобы развеять дымку таинственности над этими вопросами, обратимся к древнейшим из известных «первоисточников».

В давних шумерских поэмах рассказывается о богатой стране – удивительной Аратте, с которой ранние шумерские правители поддерживали очень тесные связи. В прочитанных учеными текстах Аратта, чьей покровительницей была богиня любви и войны (интересное сочетание, не правда ли?) Инанна, предстает могущественным государством. Аратта и Шумер вели весьма интенсивную торговлю. Со временем для повышения эффективности межгосударственных связей и было создано первое письмо. Об этом повествуется в шумерской поэме «Энмеркар и правитель Аратты». Ряд ученых считает, что именно Аратта, которая сыграла главную роль в развитии культуры, религии, письменности Шумера, была… прародиной шумеров.

Так что же это за легендарная страна? Где она находилась? История уже давно успела убедить исследователей в том, что далеко не все свидетельства седой древности нужно списывать на развитое воображение их авторов. А значит, нужно искать…

Известный историк и археолог С. Крамер предположил, что легендарная Аратта находилась в северо-запад-ной части Ирана, неподалеку от побережья Каспийского моря. Другие исследователи считали, что следы ее существования нужно искать на юге Афганистана или востоке Ирана.

Анатолий Кифишин первым высказал мысль, что Аратта находилась на территории современной Украины. Свое мнение ученый поясняет просто: еще в самом начале работы над письменами Каменной Могилы он обнаружил среди надписей пиктограмму «Аратта». Рассказав в одной из своих статей о протошумерских знаках, обнаруженных в пещерах загадочной горы, исследователь связал упоминаемое шумерами таинственное государство с… трипольской культурой. Интересно, что среди знаков-символов, которые украинские археологи нашли на трипольской посуде, значатся и известные древним шумерам, как «звезда Иштар», «растение», «вода», «дом».

Доказательством связи Каменной Могилы и Триполья служит также дешифровка ряда земледельческих протошумерских пиктограмм (например, «зерно», «ячмень», «мотыга», «плуг», «колесо»). Известно, что в приазовских степях, где, собственно, и находится Каменная Могила, земледелием в столь глубокой древности еще не занимались. Так откуда же могли взяться на стенах пещер земледельческие символы? Их существование в районе Каменной Могилы можно объяснить только тем, что во времена культуры Триполья между ее духовными центрами и святилищем, находившемся на загадочной горе, существовала интенсивная взаимообогащающая связь.

А. Кифишину пришлось работать также с надписями раннетрипольского поселения Лука-Врублевецкая в Приднестровье, которое отдалено более чем на 600 км от Каменной Могилы. Что же касается второго по величине трипольского протогорода – Майданецкое, чья площадь составляла более 200 га, то при его раскопках археологи обнаружили множество интересных находок. Пожалуй, наиболее сенсационными из них стали глиняные шарики различного диаметра. Шумерологи уже более века считают, что такие шарики использовались прежде всего в храмовых хозяйствах – для учета зерна, скота и других продуктов. При этом самый большой шарик означал число 360, то есть количество дней в году (тогда еще не знали, что в году 365 дней), средний – 60 (это число равно общему количеству суставов на пальцах рук и ног), 10 – количеству пальцев на руках или ногах. Что касается «колокольчиков» на глиняной табличке, то они обозначали единицу, точка – 10, прочие же пиктограммы использовались в качестве наименований продуктов и меры их объема. Кстати, «колокольчики» находят практически во всех трипольских поселениях.

Со временем шумерские счетоводы полностью перенесли учет на глиняные таблички, трансформировав единички-«колокольчики» в острые углы, а глиняные шарики – в более тупые. Собственно, такой способ письма и получил название «клинопись».

Поскольку надписи Каменной Могилы были скорее всего протошумерскими, А. Кифишину пришлось столкнуться при их расшифровке с крайне архаическим языком, перед которым пасовали другие специалисты. Поэтому ученому приходилось идти исключительно интуитивным путем, опираясь на известные раннешумерские тексты. Постепенно Каменная Могла нехотя стала раскрывать свои тайны. Стараниями увлеченного специалиста мертвый вулкан начал рассказывать об упоминавшихся в шумерских клинописных текстах богах и богинях – Энлиле, Нинлиль, Ниндару, Энки, Инанну-Иштар и других.

Ученые высказывают предположение, что от имен бога Энлиля и его жены Нинлиль происходят славянские Лель и Леля. А имя глубоко чтимой в Аратте и Шумере богини Инанны со временем трансформировалось в такое знакомое украинцам слово «ненька».

На стенах гротов Каменной Могилы очень часто встречается также пиктограмма, которая обозначает шумерского бога грозы Ишкура. Древнейшие обозначения этого небожителя А. Кифишин обнаружил и среди надписей в пещерах Западной Европы. Юрий Шилов предполагает, что слово «Ишкур» сохранилось у восточных славян в виде названия змея Ящера (Яше), с которым часто ведут борьбу персонажи украинского и русского эпосов.

В настоящее время многие ученые придерживаются мнения, что именно надписи Каменной Могилы стали первоисточником ряда мифологических сюжетов, которые впоследствии нашли свое отражение в шумерских, вавилонских, ассирийских текстах. Кстати, одним из таких сюжетов является… Всемирный потоп!

Опираясь на работы Кифишина и других исследователей, украинский историк Юрий Шилов разработал новую систему взглядов на историю человечества. По его мнению, первое в мире государство – та самая загадочная Аратта – было создано на юге Запорожской области примерно 8200 лет назад. А Каменная Могила («Закон владычицы») являлась святилищем жителей Аратты и своеобразным «государственным архивом».

Примечательно, что место, на котором располагалось святилище первого в истории человечества государства, тысячелетиями было священным для многих древних народов. Ю. Шилов выдвинул предположение, согласно которому именно поблизости от Каменной Могилы следует искать первый в мире некрополь первой правящей династии мира – династии протошумерских царей, правителей Аратты. Интересно, что поблизости от заповедника некогда располагались Герры – территория, где обитали «царские скифы» и где, возможно, располагался их тайный царский некрополь.

Также Юрий Шилов считает вполне правомочным называть Аратту протоукрайнской державой. Исследователь даже предпринял ряд попыток реконструировать уклад жизни этого загадочного государства, названного им страной оседлых земледельцев и скотоводов. В основе существования Аратты, похоже, лежали общинный уклад и торжество принципов свободы, равенства и братства (поистине, вечные ценности никогда не устаревают!). По мнению ученого, первое в истории человечества государство возникло около 6200 года до н. э. и за короткий промежуток времени стало «ядром сообщества индоевропейских народов». Естественно, эта цивилизация развилась отнюдь не на пустом месте. Об этом свидетельствуют те знания, которыми оперировали араттские старейшины и вожди. Например, они строили свои расчеты в земледелии, астрономии и других циклических проявлениях исходя из продолжительности земного года.

Государство Аратта славилось тем, что в нем правили, по словам Ю. Шилова, «с помощью разума, а не меча».

Исследователи полагают, что правители протогосударства в совершенстве владели приемами коллективного гипноза, управления сознанием, а благодаря специальным знаниям (естественно, их получали только те, кому предстояло стать у руля страны) могли «предсказывать» моменты солнечных затмений, фаз Луны, направление приливов и ветров, их силу, продолжительность и многое другое. Все это позволяло управлять как своими подданными, так и «дикими» соседскими племенами.

Так продолжалось примерно до 5550 года до н. э.; в тот период течение жизни на планете Земля было кардинально изменено вследствие какого-то природного катаклизма, а именно Всемирного потопа. Об этом свидетельствует и дохристианский календарь, который берет свое начало от сотворения мира, то есть с 5508 года до н. э.

Примечательно, что приблизительно к этой дате древнегреческий мыслитель Платон приурочивает и гибель таинственной Атлантиды. Современные технологии по исследованию структуры планеты, в частности космические съемки и изучение особенностей подводных горных гряд и разломов, позволяют установить, что в определении сроков катастрофических событий планетарного масштаба древние источники не ошиблись.

В результате тектонического разлома ушла под воду значительная часть суши в Атлантическом океане, а Гольфстрим изменил свое «русло», благодаря чему теплые воды стали омывать берега Европы. Это привело к отступлению ледниковых полей. То есть огромные территории нынешнего Причерноморья стали пригодными для жизни, и там сформировалась индоевропейская общность народов, которая заложила фундамент для развития целого ряда культур.

Однако, когда произошел очередной подъем вод мирового океана, Средиземное море прорвало Боспор и хлынуло в тогдашнее Черное море. Последнее из сравнительно небольшого внутреннего водоема быстро превратилось в часть огромного водного бассейна. Море затопило значительные пространства суши, в том числе, обжитые жителями Аратты. Начались миграционные процессы, в результате которых большая часть населения протогосударства переместилась на свободные территории болотистой местности Месопотамии, в двуречье Тигра и Евфрата. Именно там и возникло государство Шумер.

Другая часть населения из Северного Причерноморья нашла пристанище на территории современной Индии, преимущественно в Пенджабском регионе. Кстати, это переселение народа описано в «Велесовой книге»; там имеется повествование о появлении в Древней Индии племени кекаев, память о которых сохранилась в таких современных терминах, как «кави» или «кеи» – «поэты» и «кудесники». Пять арийских племен из долин Днепра, Дона, Кубани, Волги, Урала, которым было суждено достичь Инда, назвали свою новую родину Бхаратой – «Божественной Араттой». Обратите внимание: в Индии до сих пор существует провинция Аратта. Так что первое протогосударство, собственно, и породило шумерскую, иранскую, этрусскую и древнерусскую цивилизации. Ведь часть беженцев со временем вернулась в Причерноморье. И привел их на земли предков некий Орий (Арий); именно его сыновьями древние источники называют легендарных Кля, Щека и Хорива.

Сказанного достаточно для постановки вопроса об общих корнях Аратты, славянской, греческой и скифской культур, об их взаимосвязи со славянской культурой. Исследователи отмечают многие тому свидетельства. Например, существование упоминания о доиндоевропейских Энлиле и Нинлиле, а также… неотъемлемых атрибутов праздника Пасхи (Великодня) – писанок, в орнаментике которых в Украине до сих пор сохраняется множество специфических композиций, которые напрямую восходят к эпохе Аратты и Триполья.

Современная официальная наука очень осторожно относится к результатам научной работы Анатолия Кифишина и Юрия Шилова. Ведь само признание того факта, что пиктограммы Каменной Могилы и трипольской культуры являются протошумерскими, способно кардинальным образом изменить наше понимание первоисточников человеческой цивилизации. Что ж, необычная гора столь долго и терпеливо хранила свои тайны, что теперь, нехотя поделившись частью «артефактов» с учеными, может и подождать их разгадки…

Загадки древних языческих храмов

После введения на Киевской Руси христианства многие язычники, не желая принять новую религию, ушли, так сказать, в подполье. Сегодня археологи периодически обнаруживают места их поклонений запрещенным богам. Фактически их можно назвать языческими храмами. Исследователи утверждают, что эти места являются благодатными для любителей придумывать исторические версии и разгадывать загадки древности.

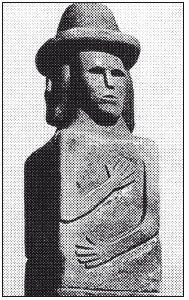

Збружский идол

Характер многихязыческих празднеств был настолько связан со всей природой вокруг села (леса, рощи, родника, реки, болота, холмов и гор), что отыскать места древних хороводов, купальских костров, жертвоприношений воде почти невозможно. Исключением являются только священнодействия на холмах, на горах, «красных горках», которые очень часто при археологических обследованиях дают интересный материал о древних языческих культах. Почитаемые идолы ставились славянами-язычниками, как правило, на холмах.

Одни ритуальные действия не требовали почти никакого реквизита, кроме венка из цветов, свежесорванной ветки березы или разведенного на берегу костра. Таковы хороводы, игры, пляски, резко осуждаемые церковью. Естественно, что от этого разряда языческих культов не уцелело никаких археологических следов, и мы можем компенсировать их отсутствие только обращением к этнографии. Для другого вида ритуальных действий требовались те или иные сооружения – либо временные на одно празднество, либо постоянные «капища», «кумирни идольские», снабженные деревянными или каменными изображениями славянских языческих божеств.

Дославянские святилища воспринимались славянами как полученные по наследству и продолжали существовать очень долго, перейдя в дальнейшем в христианскую форму. Примером может служить Благовещенская гора близ древнерусского города Вщижа на Десне. Здесь существовало обширное и хорошо оборудованное святилище юхновской культуры с явно выраженным культом медведя. В дальнейшем на этой горе была построена церковь в честь христианского праздника Благовещения.

Славянских сельские святилища принято рассматривать с того времени, когда римские авторы впервые заговорили о далеких от них славянах – венедах. В переводе на язык археологии венеды в восточной части славянского мира представляют зарубинецкую культуру. Примером зарубинецкого культового места внутри поселка может служить святилище в поселке «Грудок» близ села Почепа в бассейне Средней Десны, куда в первые века нашей эры распространилось славянская колонизация из Среднего Поднепровья.

Постепенно, с разрастанием поселков, с выходом их за пределы древних оград городищ, священные места жителей селений стали перемещать из сердцевины села на его окраину. Места празднеств, жертвоприношений и общесельских пиров (братчин) стали устраивать непосредственно у околицы. Примером такого святилища Черняховского времени является языческий комплекс, обнаруженный в 1951 году возле села Иванковцы на Днестре, на современной территории древней земли тиверцев. Здесь на окраине просторного и неукрепленного славянского села II–V веков н. э. было обнаружено три каменных идола. К сожалению, ни обследования, ни раскопки не могли определить первоначального положения интереснейших изваяний.

Один из идолов был обнаружен археологами вкопанным в землю и возвышавшимся над ее поверхностью. Раскопки, проведенные М. Брайчевским, не установили наличия близ этого изваяния какого-либо сооружения и, к сожалению, не определили время установки идола в данном месте. Он мог быть перенесен сюда в любое время, как был перенесен другой идол, находившийся ранее в ином месте неподалеку. Нечто вроде жертвенника в виде небольшого округлого сооружения было обнаружено в 20 м к северу от современной позиции идола. Но связь с идолом ничем не доказана.

Очевидно, эти идолы представляли единый ритуальный комплекс на краю села II–V веков. Возможно, что все капище с тремя каменными идолами находилось несколько севернее, на возвышении, уже за пределами зоны культурного слоя. В состав комплекса входили три идола. Два антропоморфных, один – четырехгранный, с человеческими ликами на верху каждой грани. Самым крупным (высота около 3 м) был идол, завершающийся изображением человеческой головы. Голова моделирована сравнительно хорошо. Ясно выражены глаза, нос, рот, подбородок, волосы, уши. На столбе, изображающем туловище, не намечено ни рук, ни ног, ни каких-либо деталей одежды, оружия. Вторым по величине является идол, представляющий собой фигуру бородатого мужчины со сложенными на груди руками. Отсутствие каких-либо атрибутов может объясняться тем, что статуи, сделанные из мягкого известняка, постепенно выветривались.

В этом же поднестровском регионе, к юго-западу от Иванковцев, в селе Калюс у Днестра, на территории большого поселения Черняховской культуры был обнаружен каменный идол высотой в 2,3 м. Скульптура изображает мужчину, который держит в правой руке рог тура. По примитивности трактовки она близка к «велесам» сколотского времени из близлежащих мест пограничья лесостепи и степи у Южного Буга. Существенным отличием является полное отсутствие скифских черт – акинака (скифского меча) у пояса и гривны на шее.

Разгадать содержание почепского или иванковецкого святилища нелегко. Но, скорее всего, эти капища с деревянными или каменными идолами выполняли различные функции на протяжении года. Они могли иметь и какое-то специальное назначение вроде того, как в русском дореволюционном селе церковь была и местом обычных повседневных или еженедельных богослужений, но при этом раз в году отмечался особый «престольный» праздник, связанный со святым, покровителем данной церкви.

Сакральная постройка на почепском селище могла быть храмом богини Мокоши (или Макоши) – Матери Урожая. Российский исследователь Б. Рыбаков считает: «С большей уверенностью можно говорить о том, что здесь сооружен не столько храм как таковой, сколько своеобразный гадательный дом, где вопрошали судьбу о наступающем годе, о предстоящем урожае, о девичьих судьбах. Здесь занимались “чародейством” в буквальном смысле слова – гадали у воды, налитой в священную чару, снабженную знаками двенадцати месяцев. Синонимом чародейства было “волхование” обращение к воде (влаге, “вологе”), которым занимались волхвы – “облакопрогонители”, т. е. жрецы, управляющие дожденосными тучами при помощи чародейства, колдования с водой в священной чаре».

Религиозное, молитвенное отношение к силам природы зафиксировано многими древнерусскими источниками. Церковники порицали в своих поучениях обожествление природы, объясняя это или незнанием истинной веры, или же кознями дьявола. Церковный деятель и писатель Древней Руси епископ Кирилл Туровский, прозванный «русским Златоустом», в середине XII века радовался, что языческое обоготворение разных разделов природы уже миновало. Но, как показывает этнография, все эти архаичные культы дожили в том или ином виде до XIX–XX веков.

Местом ежегодных молений традиционно были высокие холмы, горы, возвышавшие молящихся над уровнем обычной жизни и как бы приближавшие их к небесным правителям мира. Все эти места культа воды и гор широко отразились в восточнославянской топонимике, где встречается множество «святых озер», «святых рощ», «красных горок», «лысых гор», «девичьих гор». К ним нужно добавить большое количество урочищ, помеченных именами древних божеств: Перуново, Волосово или Велесово, Макошино, Ярилино, Ярилки и т. п.

Летописные сведения о Перуне всегда отмечают его положение на холме: князь Игорь, скрепляя клятвой договор с Византией, «приде на холъмы, кде стояше Перун». Владимир Великий поставил идолов на вершине Старокиевской горы над Днепром. После крещения Руси место языческих капищ на таких холмах заняли христианские церкви.

Священные горы, как уже упоминалось выше, часто носят наименование «лысых» или «девичьих». Предполагается, что это название могло быть связано с женским божеством, с богиней-девой, являвшейся далекой предшественницей христианской богородицы. О мужской сущности лысых гор косвенно может говорить изображение обнаженного мужского божества, а также фигурки с изображением птиц, волков и четырех крестообразно направленных отрогов, найденные на вершине одной из таких гор в окрестностях Днепропетровска.

«Девичьи» горы в ряде случаев дают подтверждение своему наименованию. Существует Девичья гора в Сахновке на берегу Роси. Здесь была найдена знаменитая золотая пластина с изображением сколотского, или скифского, праздника в честь какого-то женского божества. Память о ритуальном значении сахновской Девичьей горы сказалась в том, что на ее вершине до сих пор ставят три деревянных креста.

Еще одна Девичья гора находится в этом же Среднеднепровском регионе на окраине поселка Триполье (летописный Треполь) на Днепре. На вершине горы, возвышающейся над Днепром, в зарубинецкое время был сооружен своеобразный жертвенник-печь, представляющий собой композицию из девяти полусферических углублений. Число 9 в сочетании с девичьим именем этой огромной и очень импозантной горы наводит на мысль, что создатели жертвенника с девятью составными частями прежде всего соотносили это центральное сооружение Девичьей горы с девятью месяцами беременности.

Большой интерес представляет общий взгляд на весь тот среднеднепровский регион, в котором находится Девичья гора у Триполья. На новейшей археологической карте зарубинецкой культуры, составленной Е. Максимовым, в обширном ареале всей культуры (Припять, Днепр, Десна, Сейм) резко выделяется количеством памятников и плотностью заселения Среднее Поднепровье (от устья Десны до Тясмина). Именно здесь сосредоточены важнейшие памятники так называемой зарубинецкой культуры.

Центром всего среднеднепровского региона (от Десны до Тясмина) является излучина Днепра с Зарубинским могильником (который и дал название зарубинецкой культуре), соседним городищем Бабина гора и огромным Трахтемировским городищем сколотского времени рядом с Зарубинцами. Основание монастыря на высшей точке трахтемировского городища косвенно может подтверждать мысль о древнем священном пункте. Монах этого Зарубского монастыря Георгий писал специальное поучение против язычества, в котором ополчался против «созваний» (собрания по особому зову) и «веселья блудского» с участием скрипачей, флейтистов и скоморохов: «да любяй та глумленья поган есть и с крестьяны причастья не имать». Сегодня здесь расположен государственный заповедник «Трахтемиров».

О самом Трахтемировском городище как о месте культа во времена зарубинецкой эпохи сведений нет. Но в непосредственной близости от него находится городище Бабина гора с зарубинецким культурным слоем, возле которого имеется могильник (Дедов шпиль). Название этого городища, так же как и название «девичьих гор», может говорить о посвящении этой горы какому-то женскому божеству, но, очевидно, иного вида, нежели богиня-дева: это могла быть богиня-мать вроде Макоши.

Бабина гора – небольшое городище на высокой горе у самого Днепра, со всех сторон окруженное валами. Возникло оно в период I века до н. э. – I века н. э. При рассмотрении его укреплений удивляет диспропорция между общим параметром валов, которые везде двойные, и незначительностью жилой площадки в этой «крепости». Площадь, охваченная валами, примерно в десять раз превышает площадь жилой части на вершине горы (всего 8—10 соток). Основное пространство внутри валов – огромный естественный амфитеатр, спускающийся к реке. Укрепления идут и вдоль подошвы амфитеатра у самого берега, что исключает мысль о естественном размыве амфитеатра. Ни жить, ни укрываться на время опасности на крутых склонах внутри периметра валов было невозможно.

Вызывает вопросы еще одно обстоятельство. Вал, идущий вдоль подошвы горы, не мог быть фортификационным сооружением, так как был легко преодолим, а защитники городища, если бы они захотели спуститься по наклону амфитеатра к этому валу, были бы перебиты нападающими еще до того, как добрались бы до нижнего вала. Все внутреннее пространство «крепости», считая и верхнюю площадку, хорошо простреливалось. Боевая дальность полета стрелы около 300 м; здесь же от берега реки до самой глубинной точки городища всего 80—100 м. Зимой, когда Днепр замерзал, это городище становилось совершенно беззащитным, несмотря на кажущуюся мощь двойных валов. Рядом с Бабиной горой расположен на другом холме могильник.

Особенностью и, пожалуй, главной загадкой этого могильника является захоронение здесь младенческих черепов без ритуального инвентаря. Предположение о ритуальном характере Бабиной горы и наличие младенческих захоронений в некрополе заставляют нас вспомнить слова средневековых писателей о древних языческих жертвоприношениях. Наиболее смелые исследователи утверждают, что есть прямая связь между ритуальным убийством детей и культом мрачной хтонической[2] богини Гекаты. Эта греческая богиня является аналогом славянской Макоши.

Таким образом, в излучине Днепра располагался один из наиболее древних религиозных центров. Верховное мужское божество в нем было представлено самим Трахтемировским городищем, а женское – Бабиной горой, находящейся рядом с ним. Этот сакральный комплекс должен был быть общим для всей области скифов – борисфенито (по определению Геродота) – от устья Десны до Ворсклы.

О Трахтемировском городище есть еще одна легенда. Говорят, оно периодически исчезает и появляется вновь. Правда, по уточненным сведениям, эта мистическая особенность характерна не для городища, а для Трахтемировского монастыря. Так или иначе, пока еще ни ученые, ни журналисты нигде подобных фактов не отмечали и не фиксировали.

Говоря о культовых местах языческого поклонения и об их зашифрованном значении, нужно вспомнить и милоградскую культуру невров. Она в значительной своей части находилась в наиболее болотистой области Восточной Европы – в Припятских болотах. Недаром те славянские племена, которые обитали здесь, получили у соседей собирательное наименование «дреговичей», т. е. «болотников» (от белорусско-литовского «дрыгва» – болото). По своему уровню милоградская культура гораздо примитивнее, чем лесостепная скол отекая.

Невры в описании Геродота тоже выглядят достаточно диким народом, живущим на самом краю обитаемых земель: «Над ализонами живут скифы-пахари (сколоты), которые сеют хлеб не для собственного потребления, а для продажи. Выше (севернее) этих живут невры, а над неврами – земля, обращенная к северному ветру, на всем известном нам протяжении безлюдна». Геродоту сообщили, что невры были вынуждены (примерно в VI веке до н. э.) вселиться в страну будинов (юхновская культура) из-за каких-то змей, наполнивших их страну.

И наконец, остается ряд вопросов, ответить на которые весьма нелегко в связи с недостаточной изученностью болотных городищ, – как возникал сам замысел создания подобных сооружений, как толковать языческую сущность этого культа. Здесь можно исходить только из самых общих положений.

Во-первых, несомненна связь с культом воды и подводно-подземным «нижним миром». Он лучше всего выражен самим болотом с его неизведанными и недоступными глубинами, болотными огнями, коварством болотной зелени и трясин, зловредностью болотных лихорадок. Святилищу на болоте придавалась идеально круглая форма. Во-вторых, вполне возможно, что здесь мыслилась модель видимой земли, правильный круг горизонта-кругозора, в противоположность стихии воды. Есть предположение, что болотные городища (иногда насыпные, искусственно сделанные людьми) могли быть посвящены хозяину этого нижнего мира.

Таким образом, попытка даже поверхностного анализа некоторых культовых языческих мест приводит к пониманию: каждое из них имеет несколько значений. И какое из них истинное, мы можем только предполагать. Но учитывая древность «исходного материала», вряд ли кто-то кого-то попрекнет за избыточное проявление фантазии и демонстрацию чрезмерно богатого воображения…

Загадочный скифский город Гелон, или О чем не знал Геродот

Первым ученым-путешественником древнего мира, который совершил путешествия по всем известным в его время землям и оставил их описание, был древнегреческий историк Геродот (484–406 гг. до н. э.), прозванный «отцом истории». Изгнанный из Фракии, он оказался на острове Самосе, откуда и начал свои путешествия: сначала в Египет, затем в Вавилон, Персию, по греческим городам-полисам на берегу Малой Азии, на Балканский полуостров, в Колхиду, Междуречье, таинственную Скифию. Именно «История» Геродота является для историков, и в частности для скифологов, важнейшим источником информации. Но некоторые сведения, изложенные в трудах Геродота, настолько запутаны и противоречивы, что отдельные загадки становятся для историков и археологов еще «загадочнее».

Несмотря на впечатляющие, а иногда и просто сенсационные открытия археологов в скифских курганах и на городищах, нужно признать, что все же именно к Геродоту восходят основы наших знаний о скифах и их соседях. И это не случайно. Именно Геродот придал определенную окраску истории и культуре Скифии, создав яркие литературные образы скифов и других народов Юга Восточной Европы. Благодаря «Мельпомене», являющейся составной частью его «Истории», скифы и их соседи приобрели реальные черты. Во всяком случае, не будь этой книги, наши представления о жителях Северного Причерноморья тех далеких веков, восстановленные только средствами археологии, выглядели бы гораздо беднее.

Понятно, что лично обследовать все описанные им земли и города Геродот не имел возможности. Потому в своих описаниях он использовал три основных источника информации: личные наблюдения, слухи и авторские умозаключения. Рассказ Геродота об удивительном скифском городе Гелоне скорее всего вряд ли относится к категории личных наблюдений. Во всяком случае, он не содержит ни прямых, ни косвенных признаков его непосредственного там пребывания. Правда, при этом следует сказать, что даже характеристики тех мест, в которых Геродот побывал лично, иногда потрясают явной выдумкой. Так, подробно описывая самый знаменитый и могущественный город Азии – Вавилон, где путешественник даже какое-то время жил, он указывает: «Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадий длины. Окружность всех четырех стен города составляет 480 стадий…» Если перевести эти цифры в привычные нам единицы измерения, то получается, что длина стен Вавилона составляла 85–95 км! И это при том, что когда ассирийский царь Ассархадон приступил в 680 году до н. э. к восстановлению города, он описывал его как квадрат, окруженный стенами, со стороной в 30 ашлу (3600 локтей). Следовательно, периметр городских стен составлял тогда 14 400 локтей, то есть 7,2 км. Те же размеры называет последний вавилонский царь Набонид. Сопоставление показывает, что Геродот не менее чем в 8—10 раз преувеличил реальные размеры Вавилона. Попутно «отец истории» завысил и размеры знаменитой Вавилонской башни не менее чем в два раза, а вместо восьми ворот, открытых археологами, назвал сто.

Немудрено, что сведения о скифах отличает еще меньшая степень достоверности. Например, в «Истории» Геродота есть мифологическая версия о появлении скифов и гелонов. Древний историк считал последних потомками эллинов и трактовал миф таким образом: «Так сами скифы рассказывают о себе и о соседних с ними северных странах. Эллины же, что живут на Понте, передают иначе. Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в эту тогда еще необитаемую страну (теперь ее занимают скифы). Герион же жил далеко от Понта, на острове в Океане у Гадир за Геракловыми Столпами (остров этот эллины зовут Эрифией). Океан, по утверждению эллинов, течет, начиная от восхода солнца, вокруг всей земли, но доказать этого они не могут. Оттуда-то Геракл и прибыл в так называемую теперь страну скифов. Там его застали непогода и холод. Закутавшись в свиную шкуру, он заснул, а в это время его упряжные кони (он пустил их пастись) чудесным образом исчезли».

После этого идет повествование о встрече Геракла с неким существом смешанной породы – полудеве-полузмее по имени Гилея. Чтобы получить своих коней, герой вступил с ней в любовную связь, от которой родилось трое сыновей. При расставании Геракл посоветовал змееподобной деве: «Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего тебе поступить так: посмотри, кто из них сможет вот так натянуть мой лук и опоясаться этим поясом, как я тебе указываю, того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит моих указаний, отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна, и выполнишь мое желание».

«Когда дети выросли, – продолжает Геродот, – мать дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого Гелоном, а младшего Скифом. Затем, помня совет Геракла, она поступила, как велел Геракл. Двое сыновей – Агафирс и Гелон не могли справиться с задачей, и мать изгнала их из страны. Младшему же, Скифу, удалось выполнить задачу, и он остался в стране. От этого Скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари». Гелон же, по всей видимости, стал родоначальником племени гелонов.

При описании «страны будинов» Геродот упоминает единственный в Скифии город: «Будины – племя большое и многочисленное; все они светлоглазые и рыжие. В их области выстроен деревянный город; название этого города Гелон. Длина стены с каждой стороны – 30 стадиев; она высокая и целиком из дерева; и дома у них деревянные, и храмы. Там есть храмы эллинских богов, украшенные по-эллински деревянными статуями, алтарями и наосами. И каждые три года они устраивают празднества в честь Диониса и впадают в вакхическое исступление. Ведь гелоны в древности – это эллины, которые покинули гавани и поселились у будинов. И говорят они на языке отчасти скифском, отчасти эллинском».

Историки подразделяют скифов на три ветви: собственно скифы, селившиеся в Причерноморье; агафирсы – жившие в Молдавии и Восточной Румынии; гелоны – обжившие территорию возле рек Ворскла, Псел, Сула. Именно у гелонов к началу VII века до н. э. сложилось раннерабовладельческое государство со столицей. Затем гелоны частично оттеснили на север будинов, проникнув на восток до Донца. Главному царю подчинялись вожди племен, имевшие свои городки-ставки.

Особое внимание «отца истории» к городу Гелону, видимо, было обусловлено не только его уникальностью, но и совершенно необычным для Скифии образом жизни гелонов, во-первых – жизни религиозной, а во-вторых – оседлой. Известно, что там, где Геродот не мог выступить в качестве очевидца, он искал тех, кто посещал ту или иную страну. Впрочем, в другом месте Геродот сам указал своих информаторов о стране будинов и гелонов, вступив с ними в полемику: «Эллины, однако, и будинов называют гелонами, называют неправильно». Возможно, речь идет о рассказах эллинских купцов, которые совершали далекие путешествия из «гавани борисфенитов» и других понтийских портов в сторону Приуралья. Именно от них ученый мог узнать о достопримечательностях далекого заскифского Северо-Востока.

Далее Геродот пишет, что «будины – коренные жители страны – кочевники. Это – единственная народность в этой стране, которая питается сосновыми шишками. Гелоны же, напротив, занимаются земледелием, садоводством и едят хлеб. По внешнему виду и цвету кожи они вовсе не похожи на будинов… Вся земля их покрыта густыми лесами разной породы. Среди лесной чащи находится огромное озеро, окруженное болотами и зарослями тростника. В этом озере ловят выдру, бобров и других зверей с четырехугольной мордой».

Из свидетельств Геродота о главном городе гелонов явствует, что он был окружен высокой деревянной стеной, длина которой с каждой стороны составляла 30 стадиев, то есть порядка 6 км. Исследователи давно уже обратили внимание на исключительно большие размеры этого города, периметр укреплений которого определялся в пределах 22–26 км, и очень сомневались в правдивости этих данных, оглядываясь на пример Вавилона. Но именно это сообщение являлось ключевым в поисках учеными археологического эквивалента геродотову Гелону – городища с укреплениями таких размеров, которые бы более или менее совпадали с указанными «отцом истории». И представьте себе, нашли-таки его в Украине!

В конечном итоге именно большие размеры сыграли определяющую роль в отождествлении Гелона, каким его описывал Геродот, с Вельским городищем на Ворскле в Котелевском и Зиньковском районах Полтавской области и Ахтырском районе Сумской области (в с. Вельск). Действительно, общая протяженность его внешних укреплений – 25,995 км – оказалась весьма близка к длине деревянных стен Гелона. К настоящему времени, после широкомасштабных тридцатилетних исследований Бориса Андреевича Шрамко, руководившего скифо-славянской археологической экспедицией Харьковского университета, есть основание утверждать, что Вельское городище и является городом Гелоном. Эта версия Шрамко подтверждается выдающимися учеными с мировым именем, а также подкрепляется археологическими раскопками. Так что локализация Гелона на Вельском городище приобрела форму аксиомы, хотя время от времени раздаются вполне обоснованные возражения против нее. А такой источник, как «Велесова книга», своими упоминаниями о городе Голунь (возможно, искаженное Гелон), трехстах «городах и селах» вокруг него и его основателях не противоречат выводам Шрамко, а только подтверждает его гипотезу.

А Голунь град був великий і багатий.

І се бо вороги прийшли до нас і зруйнували його і стіни спалили.

І се мусили боронити нашу кріпость і до Русі утримати.

По преданиям, до Гелона дошел персидский царь Дарий и сжег город.